最新中国书法艺术与传统文化资料

中国传统文化(书法艺术)-文档资料

.

32

《祭侄帖》

.

33

自书告身

.

34

(五)柳公权

柳氏书法以楷体擅名。 他学颜字,但能自创新意,避 开了颜字肥壮的竖画,把横画写 得大体均匀而瘦硬。世称“颜筋 柳骨”。

.

35

• 其代表作有《金刚经》《神策军碑》《玄秘塔》 等。后二种尤享盛名。

.

36

笔画敦厚,沉着稳健 柳 公 权 《 神 策 军 碑 》

中国传统文化 书法艺术

.

1

一、书法艺术的两个重要基础

其一,书法艺术奠基于方块汉字的 造型基础之上。 其二,独特的书法艺术有赖于独特的 书写工具。

.

2

篆书出现最早,又分为大篆和小篆。

.

3

隶书首 创于秦, 到汉代 发展起 来。

.

4

草书又分为章草和今草。章草是隶书的 草体;今草是章草的进一步草化。

墨、纸、砚”特指宣城诸葛笔、徽州李廷圭墨、澄心堂

纸,徽州婺源龙尾砚。自宋朝以来“笔墨纸砚”则特指

宣笔(安徽宣城)、徽墨(安徽徽州歙shè县)、宣纸(安

徽宣城泾县)、歙砚(安徽徽州歙县)、洮(táo)砚(甘

肃卓尼县)、端砚(广东肇庆,古称端州),元代以后

湖笔(浙江湖州)渐兴,宣笔渐衰;改革开放后,宣笔

20

人笔 称力 为险 “劲 欧, 体结 ”构

独 异 , 后

.

欧 阳 询 《 九 成 宫 》

21

.

22

(三)张旭和怀素 二人为草书“二绝”,世人谓:

张旭为颠 怀素为狂

张旭三杯草圣传, 脱帽露顶王公前, 挥毫落纸如云烟。

——杜甫 《饮中八仙歌》

.

23

• 张旭书法得于“二王”而又能独创。狂 草是其在书法上的创新。 其狂草流走快速,连字连笔,一派飞 动,“迅疾骇人”,把悲欢情感痛快淋 漓地倾注在笔墨之间。

书法与中国传统文化

书法与中国传统文化书法是中国传统文化中独具特色的艺术形式之一,它与中国传统文化密不可分,承载着丰富的历史和文化内涵。

本文将探讨书法与中国传统文化之间的紧密联系,以及书法在传承和发展中国传统文化中的重要作用。

一、书法与中国传统文化的渊源中华文明源远流长,书法作为其中的一种表现形式,早在古代就已经得到了广泛的发展与应用。

中国古人将书法视为一种精神的表达方式,通过书法艺术来传递情感、展示个性和传承智慧。

书法艺术是中国传统文化的重要组成部分,更是中国古代文人士大夫修身养性的重要方式之一。

二、书法与中国传统文化的内在联系1. 美学思想体现:中国传统文化中的审美观念,强调以“中和、和谐”为核心,这与书法的艺术追求不谋而合。

书法艺术追求起伏有致、字形美观、神韵独特,形式与意境相统一,注重整体美感的呈现,体现了中国人内心深处对于美的追求与崇尚。

2. 文化意蕴传承:中国传统文化积淀了丰厚的文化内涵,而书法以其独特的艺术形式,成为了传统文化最重要的表达方式之一。

书法作品中常见的典籍、经典名句等文化元素,传承和弘扬了中国传统文化的智慧和经验。

同时,书法也将中国传统文化中的精神追求和哲学思想融汇于字体之中,从而使书法作品具备了独特的文化艺术价值。

3. 人文精神抒发:书法艺术在传统文化中扮演了表达情感的重要角色。

书法作品在勾勒每一个字形的同时,传递着作者心灵的抒发。

书法艺术通过线条、笔势、布局等形式,表达了作者的独特视角和情感体验。

这种抒发形式,与中国传统文化中注重内心修养与人文关怀的精神面貌相契合,更好地传递了中国传统文化的情感和生活方式。

三、书法在传承与发展中国传统文化中的作用1. 文化传承与弘扬:书法作为传统文化的重要组成部分,通过创作、研究和教学等手段,促进传统文化的传承和弘扬。

书法不仅仅是一种艺术形式,更是中国古代文化的“语言”之一,通过书法的教学和推广,可以将中国传统文化的核心价值观传递给更多的人。

2. 人文关怀与审美教育:书法作为一门艺术,注重的不仅仅是字体的美感,更是通过对线条、布局等元素的把握,表达作者的人文关怀和审美追求。

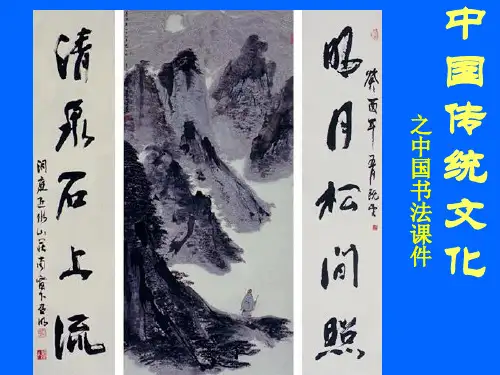

中国传统文化之中国书法ppt课件(1)

2024/9/10

中国传统文化之中国书法课件

5

楷书脱化于隶书和章草。孕育于汉代,始于三 国,盛行于魏晋南北朝,唐代是鼎盛时期。

2024/9/10

中国传统文化之中国书法课件

6

行书是介于草书与楷体之间的一种书 体。自汉代以来一直风行于世。

2024/9/10

中国传统文化之中国书法课件

7

笔、墨、纸、砚文房四宝就是独特的 书写工具,直接参与和促成了书法家 的艺术创作。

其书法“隶篆参合行楷,非古非今, 非隶非楷,纵横错落,自成体貌”。

2024/9/10

中国传统文化之中国书法课件

51

郑 板 桥 书 法

2024/9/10

中国传统文化之中国书法课件

52

郑 板 桥 立 轴

三、书法艺术美

“无声之音,无形之相”, 概括了书法艺术的独特的

抽象精神。

书法美表现在“实”与“虚”两个方 面。

——杜甫 《饮中八仙歌》

• 张旭书法得于“二王”而又能独创。狂 草是其在书法上的创新。 其狂草流走快速,连字连笔,一派 飞动,“迅疾骇人”,把悲欢情感痛快 淋漓地倾注在笔墨之间。

2024/9/10

中国传统文化之中国书法课件

23

挫《 使肚 转痛 ,帖 刚》 柔是 变张 化旭 ,书 神法 采代 奕表 奕作 。,

中 国 之传 统 中

国 书

文 法

课

件化

一、书法艺术的两个重要基础

其一,书法艺术奠基于方块汉字的造 型基础之上。

其二,独特的书法艺术有赖于独特的 书写工具。

篆书出现最早,又分为大篆和小篆。

隶书首创于秦, 到汉代发展起来。

2024/9/10

中国传统文化之中国书法课件

中国书法与传统文化

中国书法与传统文化中国书法作为中国传统文化的重要组成部分,不仅是一种艺术形式,更是一种独特的表达方式和思维方式。

它承载着丰富的历史文化内涵,展现出中国人对美的追求和对生活的热爱。

本文将从书法的起源、特点以及对传统文化的影响等方面进行探讨。

一、书法的起源中国书法的起源可以追溯到古代的甲骨文和金文。

由于汉字的发展,书法逐渐形成了不同的风格和流派。

在中国的漫长历史进程中,书法逐渐发展成为一门独特的艺术形式,并与中国传统文化相辅相成。

在书法中,人们可以感受到中国古代文人的情怀、智慧和审美追求。

二、书法的特点中国书法有着独特的艺术特点,其中包括以下几个方面:1. 笔墨纸砚:在书法创作中,使用的工具对作品的质量和风格都有着重要影响。

中国书法强调笔、墨、纸、砚四者的协调性。

通过不同笔画的运用,利用墨汁在纸上勾勒出独特的形态。

2. 韵律美:书法作品以其独特的韵律美吸引着观众。

中国书法讲究形神兼备,通过一线一点的变化、虚实相间的结构,创造出节奏感和美感。

观赏书法作品时,人们往往能够感受到其中的节奏和韵律。

3. 以意传神:中国书法强调以意传神,通过墨线的变化和装饰的巧妙运用来表现画家的情感和思想。

在书法中,每一笔每一画都蕴含着作者的思想和情感。

三、书法与传统文化的影响中国书法与传统文化相辅相成,互相影响。

书法作为中国传统文化的一部分,不仅是一种艺术形式,更是一种人们对生活思考和价值观的体现。

书法通过对汉字的书写和演变,记录了中国古代文人的思想、禅意和文化内涵。

1. 价值观的传递:中国书法蕴含着丰富的道德观念和价值观念。

在中国古代,文人通过书法表达自己的观点和思想,借助笔墨纸砚的平台传递着中国传统文化的智慧和道德准则。

2. 学术研究的载体:中国书法不仅仅是一种艺术形式,还是学术研究的重要载体。

通过对古代碑帖的研究,学者们可以了解古代社会的风貌、人文背景以及文化传承。

3. 精神追求的体现:中国古代文人借助书法表达自己的个性追求和生活情操。

中国文化遗产资料书法介绍

中国文化遗产资料书法介绍

中国书法是文化遗产中的重要组成部分,它是中华文化的代表之一。

它随着中国的历史发展,逐渐形成了多种风格和流派。

中国书法以其美学、文化和历史的价值,对全世界的书法、艺术、文化、历史等领域有着深远的影响。

中国书法的主要特点是:运用毛笔、水墨和纸张,书写汉字;注重笔画的厚薄、长短、顿挫、结构和气韵的协调;追求自然、凝重、工整、秀逸的艺术效果;强调意境的含义和表现。

中国书法的主要流派包括:隶书、楷书、草书和行书等。

隶书是古代公文体,代表着中国书法的传统美学;楷书是中国书法的基本字体,具有高雅、凝重、严谨、规整的特点;草书是一种自由、狂放、随意的书法风格,强调意境和笔墨的自由流畅;行书是楷书和草书的折中体,追求自然流畅、清新自然、气势磅礴的艺术效果。

近年来,随着中国文化的国际影响力的增强,中国书法也在全球范围内受到了越来越多的关注和欣赏。

作为中国文化遗产的重要组成部分,中国书法对于世界文化的发展和交流有着重要的意义。

书法艺术学习中国传统文化

书法艺术学习中国传统文化中国书法艺术是中国传统文化的瑰宝之一,通过学习书法艺术,我们可以深入了解中国传统文化的精髓和内涵。

本文将探讨学习书法艺术对于传承和弘扬中国传统文化的重要性,以及如何通过学习书法艺术来提升自我修养。

一、书法艺术与中国传统文化的联系中国书法艺术作为一种独特的艺术形式,承载着中国传统文化的精髓。

在古代,书法是士人们必修的一门学问,也是文人墨客展示才华和修养的重要途径。

通过书写汉字,书法艺术将文字变成了艺术品,使得传统文化以一种独特的形式得以传承,并传达出深厚的情感和思想。

二、学习书法艺术对于传承中国传统文化的意义1. 深入理解汉字的内涵:汉字是中华文化的瑰宝,每一个汉字都蕴含着深远的历史意义和丰富的文化内涵。

通过学习书法艺术,我们可以深入理解每一个汉字的构造和意义,进而更好地理解中国传统文化。

2. 培养审美情趣:书法艺术要求字迹的流畅、结构的美感和墨色的浓淡均匀。

通过反复练习书法,可以培养我们的审美情趣,提高对美的敏感度。

3. 培养耐心和专注力:学习书法需要大量的反复练习和耐心的投入。

通过不断地反复练习,我们可以培养出耐心和专注力,这对我们在日常生活中的各个方面都非常有益。

三、如何通过学习书法艺术来提升自我修养1. 培养修身养性的意识:书法艺术强调笔墨纸砚的搭配,讲究的是修身养性、精神凝练的作品。

通过学习书法艺术,我们可以增强修身养性的意识,进而提升自己的道德修养和人品品质。

2. 培养良好的习惯和纪律性:学习书法需要长时间的坚持和规律的练习。

通过不断重复书写的过程,我们可以养成良好的习惯和纪律性,这对我们的学习和生活都有着积极的影响。

3. 增强自我表达能力:书法艺术是一种独特的语言表达方式。

通过学习书法,我们可以提升自己的表达能力,用独特的方式传递自己的情感和思想。

总结起来,学习书法艺术是传承和弘扬中国传统文化的一种方式,通过学习书法,我们可以深入了解中国传统文化的内涵和精髓,培养自己的修养和审美情趣,提高自己的人品品质和表达能力。

了解传统文化中国书法

了解传统文化中国书法传统文化是一个国家和民族的根基,而中国书法作为中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史与文化内涵。

学习和了解中国书法,不仅能够增进我们对传统文化的认识,还能够培养我们品味艺术的能力。

本文将从起源发展、分类特点、传承现状以及学习感悟等方面,介绍中国书法的相关知识。

一、书法的起源和发展中国书法起源于古代的甲骨文和金文,经过漫长的发展,逐渐形成了篆书、隶书、楷书、行书、草书等不同体系。

自古以来,书法一直被视为一门高雅的艺术,被称为“书写艺术”的极致体现。

随着历史的演进,书法在政治、文化、艺术等方面都扮演着重要的角色。

二、中国书法的分类特点中国书法被分为篆书、隶书、楷书、行书和草书五种,各具独特的艺术特点。

篆书刚劲有力,线条简练而有力量感;隶书端庄秀丽,工整规范;楷书书写规范,笔画平稳;行书中寓含着速写的神韵,疾走的笔触;草书则以奔放豪迈、潇洒自由而著称。

这些不同风格的书法体系构成了中国书法的独特之处。

三、中国书法的传承现状中国书法作为国粹,虽然在现代社会发生了一些变化,但传承一直是其核心价值。

现代传承者不仅注重技法的学习,还与时俱进地将传统书法与新的思想相结合,形成新的艺术风貌,开辟出属于当代的书法艺术。

同时,书法的传承还得到了各级学校和各类文化机构的关注,通过开设书法课程、举办展览和比赛等形式,推动着中国书法的传承与发展。

四、学习中国书法的感悟学习中国书法首先需要正确认识书法的价值和内涵。

书法不仅是一种艺术形式,更是修身养性的一种方式。

通过练习书法,可以提高个人的修养和情操,培养耐心和毅力。

其次,学习书法要多观摩名家作品,吸取其优点与技法,这有助于提高自己的写作水平。

同时,要有坚持不懈的勤奋精神,只有通过不断地练习与思考,才能真正领悟书法的精髓。

总之,了解传统文化中国书法是我们应该去做的一件事情。

通过了解中国书法的起源发展、分类特点、传承现状以及学习感悟,我们可以更好地认识传统文化的博大精深,培养自己对艺术的欣赏能力,同时也能够在个人修养上得到提升。

书法与中国传统文化

书法与中国传统文化书法被誉为中国的国粹,它不仅是一种绘画艺术形式,更是中国传统文化的重要组成部分。

中国传统文化注重“修身齐家治国平天下”,而书法正是一种让人在修身方面受益的艺术形式。

本文将围绕书法与中国传统文化的关系展开论述。

首先,书法作为中国传统文化的瑰宝,具有深厚的历史渊源。

自古以来,中国人就注重书法的修炼和传承。

在古代,诸子百家的文化思想中,书法被视为学问修养的一部分。

从秦汉时期的隶书、楷书,到唐宋时期的行书、草书,书法艺术在不同历史时期都有其独特的表现形式。

这些艺术形式的传承和发展,体现了中国传统文化的历史延续和独特魅力。

其次,书法艺术是中国传统文化的精髓之一。

中国传统文化以儒家思想为核心,儒家注重人的修身养性,而书法正是一种可以培养人格修养的方式。

中国古代文人士大夫都有学习书法的习惯,通过临习名家碑帖,不仅可以提高自己的审美水平,培养自己的艺术情趣,还可以锻炼文字表达的功夫。

同时,书法艺术也是一种修身养性的途径,通过悟字寻形,修炼自己的性情,培养审美情趣,使自己从精神上得到愉悦和满足。

第三,书法成为中国文化交流的重要媒介。

书法是中国传统文化的一部分,而中国传统文化又是中国文化的重要组成部分。

因此,通过书法艺术的展示与传播,不仅可以让外国人更好地了解和认识中国文化,还能促进中外文化之间的交流与融合。

例如,“书法中国”活动在国际上十分有影响力,通过举办书法展览和交流会,让世界各地的人们感受到中国传统文化的魅力,并且加深了对中国的了解和友好交往。

最后,书法艺术是中华民族精神的重要载体。

中国传统文化注重人的心灵境界和人的道德修养,而书法正是可以体现这种内涵的艺术形式。

在中国传统文化中,书法被赋予了崇高的精神内涵,即“以墨代言,以字传情”。

通过用自己的情感和思想寄托于书法作品中,不仅能表达出对美的追求,还可以凝聚和传递中华民族的精神追求和价值观。

综上所述,书法与中国传统文化有着密不可分的关系。

它不仅是中国传统文化的重要组成部分,也是中国传统文化的重要表现形式。

中国书法文化知识

中国书法文化知识

中国书法是中国特有的一种艺术形式,具有悠久的历史和独特的文化价值。

下面将介绍一些关于中国书法文化的知识。

起源与发展

中国书法的起源可以追溯到古代的甲骨文和金文时期。

随着时间的推移,书法逐渐发展成为一种独立的艺术形式。

在中国历史的各个时期,书法都扮演着重要的角色,并成为文人雅士的重要修养和表达方式。

分类与风格

中国书法可以根据不同的字体和笔法进行分类。

常见的字体有隶书、楷书、行书、草书等。

每种字体都有其独特的风格和特点。

例如,楷书注重规范和端庄,行书则注重流畅和动态。

笔、墨、纸、砚

在书法创作中,使用的工具被称为“笔、墨、纸、砚”。

书法作

品的质量很大程度上取决于这些工具的选择和运用。

好的笔能带来

流畅的笔画,好的墨可以产生浓淡适宜的墨色,好的纸能保持字迹

的延伸和质感,而好的砚台则能提供坚实的书写基础。

精神与修养

中国书法不仅仅是一种艺术技巧,更是一种修身养性的方式。

通过书写、欣赏和研究书法作品,人们可以培养自身的修养和品位,体味其中蕴含的中国传统文化和哲学思想。

影响与传承

中国书法对很多东亚国家产生了深远的影响,如日本、韩国等。

同时,中国书法也在中国境内得到了广泛传承和发展。

为了保护和

传承书法文化,中国政府采取了多种措施,例如设立书法馆、开展

书法比赛等。

结论

中国书法作为中国文化的瑰宝,具有丰富的内涵和独特的艺术价值。

通过了解和学习中国书法文化,我们可以更好地欣赏和理解中国传统文化的博大精深。

中国优秀传统文化书法

中国优秀传统文化书法中国优秀传统文化书法是中华民族独特的艺术形式,凝聚着千百年来的智慧和情感。

它通过笔墨纸砚的结合,以及运用特定的笔法和字体,传达了深沉的思想和美感。

中国书法源远流长,起源于古代的甲骨文和篆刻。

甲骨文是古代中国最早的文字,最早出现在商代。

它以其独特的线条和形态,展现了古人的智慧和艺术才华。

篆刻则是中国书法中的一种特殊形式,它以方正的笔画和刚劲的笔法,表达了作者的个性和情感。

随着历史的发展,楷书、行书、草书等书体相继出现。

楷书是中国书法中最为规范的一种字体,它以直线、弯线为基础,笔画工整、端庄大方。

行书则是一种略带草率的字体,它的笔画连贯,富有动感,给人以活力和自由的感觉。

而草书则是一种极为潇洒和自由的字体,它的笔画纷乱而有力,凝聚了书法家的个性和情感。

中国书法注重笔墨的运用和意境的表达。

在中国书法中,墨是非常重要的一种工具。

墨汁的浓淡、水墨的渲染、笔尖的湿润,都影响着作品的质感和氛围。

书法家在创作中,通过掌握墨的变化和运用,使作品更加饱满和富有层次感。

中国书法的意境表达也是至关重要的。

书法家通过笔墨的运用,以及线条的流畅和节奏感,传达作品所要表达的情感和思想。

例如,在写山水之作时,书法家会运用变化的线条和墨色,表现山水的雄浑和壮美;在写花鸟之作时,书法家则会运用细腻的笔墨,表现花鸟的婀娜多姿。

中国优秀传统文化书法是一门独特且深邃的艺术形式。

它不仅展示了中国人的智慧和才华,更传递了中华民族的精神追求和情感表达。

通过欣赏和学习中国优秀传统文化书法,我们可以更好地理解中国文化的博大精深,同时也能体会到书法艺术的魅力和内涵。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国书法艺术与传统文化金开诚中国书法艺术是在中华大地上土生土长,地地道道的民族传统艺术。

在其生成和发展的过程中,与中国传统文化的关系始终难解难分。

当然,中国传统文化对古往今来中国的人文、历史乃至一切事物都有深刻的渗透与影响,但那影响毕竟在逐渐淡化。

唯独书法艺术的情况不一样,它至今仍是从头至尾、从里到外,始终保存着地道的中国作风与中国气派,是中国传统文化的精粹体现和辉煌标本。

因此,学习中国书法并进而从事书法艺术创作的人,必须要有较为深厚的传统文化修养,也要对传统文化有比较深刻而全面的认识,这样才能切切实实地感受、理解、把握、再现中国书法艺术的精髓和奥妙。

今天我讲两个问题:先讲传统文化对书法艺术的生成发展给了些什么;反过来再讲书法艺术对传统文化回报了什么。

现在先讲第一个问题。

传统文化为书法艺术提供的东西,可分为“硬件”与“软件”两方面。

“硬件”的第一项就是汉字。

汉字是中国传统文化中最伟大的创造之一,它对于中国书法艺术的生成和发展来说,实在是太重要了。

为了说明这个重要性,首先必须明白中国书法艺术的性质,最好要下一个明确的定义。

我在1972年给北大中文系的学员讲书法艺术时提出了一个定义。

即“中国书法艺术是以汉字为素材的造型艺术”。

又作了一点具体解释,即“中国书法艺术是对汉字进行艺术加工,使之成为美学形象的艺术”。

在这个定义中,“素材”这两个字还要作一点解释,它包含材料与题材两重含义,还是有别于其他艺术的。

例如人像石雕艺术,是用石头来雕塑人像的艺术,那么,它用的材料就是石头,而用的题材则是人物。

书法艺术与此不同,它的材料用的是汉字,它的题材仍然是汉字。

对汉字加工创造而成的艺术形象,仍然是汉字的形象,而不是别的形象。

当然这艺术形象中可能包含丰富的意味,但它们仍然是人物或山水的形象。

汉字既是材料,又是题材,可见它与中国书法艺术的关系是何等密切。

既然如此,学习书法首先应该对汉字有些研究,至少要能准确地识字,不能写错别字,更不能是文盲:文盲完全可能成为别的艺术家,却绝对成不了书法艺术家。

有人认为书法只是线条的艺术,错别字也有线条,所以写错了也没关系。

这种想法不对。

书法即使仅仅是线条艺术,那至少也是汉字的线条艺术,不能把汉字写错,犹如画人物画个美人,你不能把她画成瞎了眼睛掉了牙,因为美人总是“明眸皓齿”,古今中外的美人,没听说那个是瞎了眼睛掉了牙的。

汉字在其长期流传中,与史事、人文乃至自然风物等等发生了复杂而丰富的联系;于是在人们心目中,便觉得似乎有某种意味凝结在文字符号上面。

其实这是人的心理对文字符号与其“所指”之间的关系有了惯性的反映(心理学上称为“暂时神经联系”)。

简单地说,就是你看到某个字和词,会产生某些联想或想象,甚至有某种情思的轻微波动。

在语言学上,这就是“语感”的一种表现,“语感”包括语言、文学两种符号而言;我们现在讲的是汉字,所以不妨称为“字感”。

例如“烟柳画桥”,可见有独特的民族文化的凝注。

中国人一看到这四个字,便产生诗情画意的联想,感受到隽永的美学意味。

假如把“烟”写成“淹”或“腌”,把“柳”写成缺了一条腿的“”,把“画桥”写成“划乔”,那么这四个字给人的美学感受和情味感受便荡然无存了,甚至会产生厌恶之感。

又如福、芙、伏、符是同音字,富、复、付、副也是同音字。

每个字都有特定的语义和语感,用错了便不是那个意思,也没有那种联想作用和情感效应了。

例如新年里许多人家在大门上贴个“福”字,有的还特意倒贴;你若给他写成“伏”或“符”,他肯定不贴,因为根本没了求福的意思。

我担任许多副职,讨厌别人把“副”写成“付”,比如说“付院长”,既是把“院长”之位“付”出去了,还当什么?我们应该知道,书法艺术作品乃是个复合的载体,它所承载的多种信息应该相互和谐融合,彼此生发促进,共同作用于审美的感官和思维,才能强化审美的感受,使之深刻和丰富。

假如书法艺术中加进了“噪音”,即破坏和谐的错误信息,那当然就会严重影响审美的效果。

把汉字作为书法素材来运用,还有一个极为重要的问题必须解决。

那就是汉字究竟是不是象形字。

许多人认为,中国书法之所以能成为一种艺术,主要因为汉字是“象形字”,本身就有形象性。

这种说法是仅凭错觉说话,很不符合事实。

汉字在篆书的阶段(包括甲骨文、钟鼎文、大篆、小篆),还可以说有部分象形字,它象形也只是古人所说的六种构字法(六书)之一,字数很少。

因为生活中的大部分事物、运动、态势与关系根本无法用象形来表现。

例如红黄蓝白黑是颜色,宫商角徵羽是声音,用笔划线条来“象形”?喜怒哀乐是情感,甜酸苦辣是味道,也无法用线条来“象形”。

不有像天时地理、时间空间、春夏秋冬、寒暑温凉、婚丧嫁娶、生老病死、亲疏远近、动静安危、进退顺逆、高低纵横、难易成败、荣辱兴衰、吉凶祸福、是非得失、美丑善恶、贤愚优劣、富贵贫贱、聚散离合、强弱软硬、长短粗细、仁义道德、知识理论,等等,等等,都难用“象形”来表现。

即使能够表现,古人也不大使用这种方法,所以,就连桌椅板凳这么具体的实物,古人也宁肯多用“形声字”来表现。

尤其是大量表现语法关系的虚字,如之乎者也、因为所以、虽然但是之类,更加不可能象形,因为它无形可象。

可见“象形字”的表现范围很小,字数也极少。

文字作为一个完整的符号系统,是不可能用“象形”的方法来制定的。

再从汉字字体的变化与书法艺术的发展来看,更可以看出整个趋势是“象形”逐渐衰减以至于无。

从篆书到隶书,“象形”出现了根本性的衰减。

本来在篆书中,如“马”“牛”、“羊”、“鸟”、“虫”、“鱼”等字都是“象形字”,可是在隶书中就基本上不象形了。

隶书中的八分书,都有装饰性很强的一笔波挑,这清楚说明了书者心目中根本没有象形的考虑(因为世界上绝大多数并没有波挑这个特征);可见为了求美,不是强化象形,而是突破象形。

那么,从篆书到隶书,书法艺术是发展了,还是衰落了呢?可以说得到了最大的最有根本性的发展。

因为从八分书的各大名碑开始,书法艺术才成为高度个性化的艺术,表现为多种多样的风格;同时这也恰恰说明书法作品已成为高度自觉的艺术创造。

就是说不仅仅为实用的目的而力求写的好看,也为了成为艺术品而精心创造。

从隶书发展到魏碑、唐碑的楷书,象形的因素更加淡化,可以说几乎没有了。

至于面对行书、草书、还要说汉字象形,那就是完全不顾事实的瞎说了。

所以,汉字和书法发展的整个过程,便是象形的因素逐步衰减以至于无,而书法艺术却是不断发展创新的过程。

那么,如何能说书法成为艺术乃是由于“汉字象形”呢?这个问题为什么值得详加辨析?因为汉字如果象形,那么书法艺术的发展与创新便应该在象形的基础上进行;反之,汉字如果不象形,那么书法艺术的发展与创新就完全不应该考虑象形这个因素。

事实上,由于错误地认为汉字具有象形性,从而在书法艺术上走向邪路的现象的确曾经出现过。

例如十多年前曾一度流行的所谓“画字”,便是书法艺术走上邪路、弯路的表现。

所谓“画字”便是基于“汉字象形”之说,力图把书法变成字画,即写个“山”字像座山,写个“水”字像条水,写个“道”字像条路,写个“云”字像朵云,如此等等。

我在“画字”刚刚出现的时候即在文章中断言,这种做法是绝对没有艺术前途的。

因为“画字”只能写一两个字,既像书法又像画。

假如字数稍多,即使每个都“象形”,那么整个作品就像一块块小画,还有什么艺术的完整性可言?再进一步说,假如这些小块画果然互相联系,成为一幅大画,那就成了绘画创作,而书法艺术却被消灭了。

“画字”在后来的几年中没有得到发展,现在已经不多见;所以我认为当初的预言还是说对了。

汉字是传统文化留给我们的宝贵财富,我们搞书法的,特别应当热爱它,感谢它。

它给了我们优良的种子,我们才能种出嘉树、鲜花、美果和高质量的粮食;它给了我们鸡鸭鱼肉、生猛海鲜,我们才发展出“四大菜系”,并做出“满汉全席”;它给了我们一幢建筑物,我们才可能把它装修成五星级的宾馆。

人们学会认字、写字,很不容易,这是我们的本领和财富,必须好好使用。

至于有志于追求书法艺术的人,就更要严肃认真、万分珍惜地对待汉字,千万不可以胡乱糟蹋。

附带还要说一点。

汉字虽然不象形,但因为占有一定的面积和比较复杂的线条与结构,不像拉丁语系的文字都是横条形,线条结构也比较简单,所以汉字本身也给人以较多的形象感。

汉字经过千变万化的加工而成为书法艺术,它的形象感更大大加强;又因为充分利用了凝结在汉字上面的历史文化淀积,从而使书法形象所有的启发联想和想象的作用也大大增强。

这都是书法艺术的作用,而不是所谓“汉字象形”的作用。

书法创作为追求象形,那么它就只是画得简单而拙劣的物象;假如它完全不考虑象形,而致力于创造书法特有的艺术形象,那么它所给人的形象感就既独特又丰富,还使人产生特别活跃而悠远的联想。

这就真正体现了《老子》所说的“无为而无不为”。

“无为”就是不追求象形,从而在形象上就不受限制,通过观赏者的想象而产生既丰厚又多变的形象感。

传统文化为书法艺术提供的第二个“硬件”,是中国传统的文学艺术。

文学艺术给书法艺术提供的好处有三项:一,给书法创作者以思想的艺术的滋养,提高其知识文化的水平和审美的情趣与能力。

二,为书法创作提供极其丰富多彩的艺术形象,使书法家得到启示,吸取形象,并巧妙地融入书法创作。

张旭观公孙大娘舞剑器而有悟于书法,便是最好的一例。

三,大量的诗词作品与警语格言往往与书法艺术互为载体,从而在审美感染中相互生发,在艺术上相得益彰,起到了1+>2的神奇作用(有人主张写无意义单字群体,非常不智;又因不合欣赏的传统与习惯,会严重削弱审美效果)。

传统文化为书法艺术提供的第三个“硬件”,是传统文化中种种特有的器物,如甲骨钟鼎、竹简帛书、碑版铭志、匾对条幅等等。

这些都是中国书法艺术特有的表现空间,犹如演员的舞台。

它们在书法艺术的发展和流传中起了不可替代的巨大作用。

传统文化为书法艺术提供的第四个“硬件”,就是“文房四宝”纸墨笔砚,这是中国传统文化中特有的物质创造。

中国书法正是借助了这些大有特殊性的创造物,才能创作出在艺术上非常独特的书法作品。

下面谈传统文化为书法艺术提供了什么“软件”。

所谓“软件”就是指思想精神方面的滋养与影响。

几年以前,我在北大开设《中国传统文化概论》选修课。

在备课中,我感到困难的是中国传统文化的内容太丰富了,如何能在一个学期中讲完,而又有较为完整的概括?经过反复思考,终于决定以四个重要思想为纲,来概括整个中国传统文化。

这四个思想便是:一,作为基本哲理的“阴阳五行”思想;二,关于人与自然关系的“天人相应”思想;三,关于处理社会人事的“中庸中和”思想;四,关于如何对待自身的“克已修身”思想。

我认为这四个思想是以人为中心和本位,扩展到与人有关系的方方面面,所以具有概括性;而这四个思想又的确是传统文化中最为重要、最有影响的思想。