(完整word版)内科学类风湿性关节炎和强直性脊柱炎

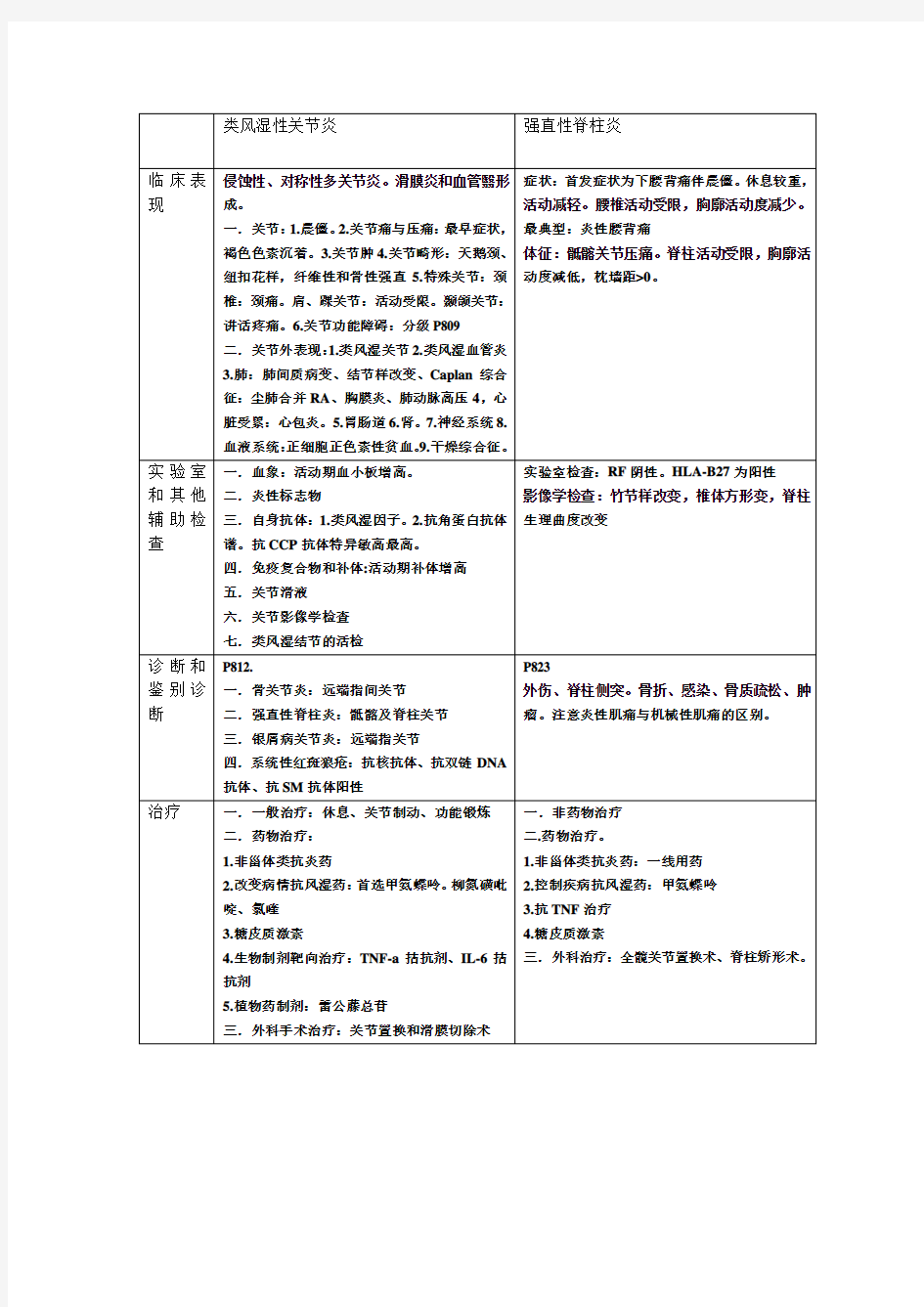

类风湿性关节炎强直性脊柱炎

临床表现侵蚀性、对称性多关节炎。滑膜炎和血管翳形

成。

一.关节:1.晨僵。2.关节痛与压痛:最早症状,

褐色色素沉着。3.关节肿4.关节畸形:天鹅颈、

纽扣花样,纤维性和骨性强直 5.特殊关节:颈

椎:颈痛。肩、踝关节:活动受限。颞颌关节:

讲话疼痛。6.关节功能障碍:分级P809

二.关节外表现:1.类风湿关节2.类风湿血管炎

3.肺:肺间质病变、结节样改变、Caplan综合

征:尘肺合并RA、胸膜炎、肺动脉高压4,心

脏受累:心包炎。5.胃肠道6.肾。7.神经系统8.

血液系统:正细胞正色素性贫血。9.干燥综合征。

症状:首发症状为下腰背痛伴晨僵。休息较重,

活动减轻。腰椎活动受限,胸廓活动度减少。

最典型:炎性腰背痛

体征:骶髂关节压痛。脊柱活动受限,胸廓活

动度减低,枕墙距>0。

实验室和其他辅助检查一.血象:活动期血小板增高。

二.炎性标志物

三.自身抗体:1.类风湿因子。2.抗角蛋白抗体

谱。抗CCP抗体特异敏高最高。

四.免疫复合物和补体:活动期补体增高

五.关节滑液

六.关节影像学检查

七.类风湿结节的活检

实验室检查:RF阴性。HLA-B27为阳性

影像学检查:竹节样改变,椎体方形变,脊柱

生理曲度改变

诊断和鉴别诊断P812.

一.骨关节炎:远端指间关节

二.强直性脊柱炎:骶髂及脊柱关节

三.银屑病关节炎:远端指关节

四.系统性红斑狼疮:抗核抗体、抗双链DNA

抗体、抗SM抗体阳性

P823

外伤、脊柱侧突。骨折、感染、骨质疏松、肿

瘤。注意炎性肌痛与机械性肌痛的区别。

治疗一.一般治疗:休息、关节制动、功能锻炼

二.药物治疗:

1.非甾体类抗炎药

2.改变病情抗风湿药:首选甲氨蝶呤。柳氮磺吡

啶、氯喹

3.糖皮质激素

4.生物制剂靶向治疗:TNF-a拮抗剂、IL-6拮

抗剂

5.植物药制剂:雷公藤总苷

三.外科手术治疗:关节置换和滑膜切除术一.非药物治疗

二.药物治疗。

1.非甾体类抗炎药:一线用药

2.控制疾病抗风湿药:甲氨蝶呤

3.抗TNF治疗

4.糖皮质激素

三.外科治疗:全髋关节置换术、脊柱矫形术。

第七版内科学消化试题

第七版内科学 消化试题 消化系统疾病习题 (名词解释 1(肝肾综合征 2(肝性脑病 3( 胃泌素瘤 4( 胰性脑病 5(Grey-Turner 征 6( 中毒性巨结肠 7( 胰腺假性囊肿 、填空题 2( 肝性脑病的临床分期是 。 6( 消化道出血一般出血量 的表现。 。 9( 消化性溃疡的 X 线征象有直接与间接两种 : 为间接征象。 3( 肝硬化门脉高压时建立的侧枝循环有 。 4( AFP 诊 断原发性肝癌的标准是 : 。 5( 原发性肝癌按大体形态 达到 可出现黑便,超过 可引超过呕血,超过 可引起血容量不足 1( 腹泻多见于 型肠结核患者,便秘则多见于 型肠结核患者。 分型可分为 : 7( 上消化道大量出血后,多数患者在 小时内出现低热,但一般不超过 。c,持续 天降至正常。 8( 急性溃疡中,烧伤者所致特称为 ,中枢神经病变所致者特称为 为直接征象,

。 12( 目前认为与慢 性胃炎和消化性溃疡关系密切的细菌为 13(肝硬化患者出现全血细胞减少最常见的原因是 14(胃癌检查结合胃粘膜活检是目前最可靠的诊断手段,为要达到极少误诊的 目的,活检标本必须达 ___块以上。 15(肝硬化腹水病人的基本治疗是改善肝动能及加强支持疗法,利尿剂首选 。 16( 上消化道出血的特征性表现是 : 三、是非改错题 : 1( 肠结核发生的部位主要位于升结肠和盲肠。 2( 溃疡性结肠炎最常见的并发症为肠穿孔。 3( 原发性肝癌的并发症有 : 肝性脑病、上消化道出血、肝癌结节破裂出血、伴 癌综合征、继发感染。 4( AFP 诊断原发性肝癌的标准是:,400卩g/ml 持续4周,,250卩g/ml 的中等 水平持续 8 周。 5( 肝硬化最严重的并发症是肝性脑病,最常见的死亡原因是上消化道出血。 四、选择题 A 型题 10、溃疡性结肠炎的主要临床表现为 。 11( 肝昏 迷的诱因包括 : 1( 目前认为,慢性胃炎最主要的病因是 : A( 幽门螺杆菌 B( 空肠弯曲菌 C( 十二指肠液反流 D( 非甾体类消炎药物 E( 食物不洁

中医内科学教材

第一章肺系病症 第一节感冒 感冒是感受触冒风邪或时行病毒,引起肺卫功能失调,出现鼻塞,流涕,喷嚏,头痛,恶寒,发热,全身不适等主要临床表现的一种外感疾病。感冒又有伤风、冒风、伤寒、冒寒、重伤风等名称。 感冒为常见多发病,其发病之广,个体重复发病率之高,是其它任何疾病都无法与之相比的。一年四季均可发病,以冬春季为多。轻型感冒虽可不药而愈,重症感冒却能影响工作和生活,甚至可危及小儿、老年体弱者的生命,尤其是时行感冒暴发时,迅速流行,感染者众多,症状严重,甚至导致死亡,造成严重后果。而且,感冒也是咳嗽、心悸、水肿、痹病等多种疾病发生和加重的因素。故感冒不是小病,须积极防治。中医药对普通感冒和时行感冒均有良好疗效,对已有流行趋势或流行可能的地区、单位,选用相应中药进行预防和治疗,可以收到显著的效果。 感冒有普通感冒与时行感冒之分,中医感冒与西医学感冒基本相同,普通感冒相当于西医学的普通感冒、上呼吸道感染,时行感冒相当于西医学的流行性感冒,故西医感冒可参考本节辨证论治。 【病因病机】 1.六淫病邪风寒暑湿燥火均可为感冒的病因,因风为六气之首,“百病之长”,放风为感冒的主因。六淫侵袭有当令之时气和非时之气。由于气候突变,温差增大,感受当令之气,如春季受风,夏季受热,秋季受燥,冬季受寒等病邪而病感冒;再就是气候反常,春应温而反寒,夏应热而反凉,秋应凉而反热,冬应寒而反温,人感“非时之气”而病感冒。六淫之间可单独致感冒,但常常是互相兼夹为病,以风邪为首,冬季夹寒,春季夹热,夏季夹暑湿,秋季夹燥,梅雨季节夹湿邪等。由于临床上以冬、春两季发病率较高,故而以夹寒、夹热为多见而成风寒、风热之证。 2.时行病毒时行者指与岁时有关,每2—3年一小流行,每10年左右——大流行的邪气;病毒者指一种为害甚烈的异气,或称疫疠之气,具有较强传染性的邪气。《诸病源候论·时气病诸候》:“因岁时不和,温凉失节,人感乖戾之气而生病者,多相染易”,即指时行病毒之邪。人感时行病毒而病感冒则为时行感冒。 六淫病邪或时行病毒能够侵袭人体引起感冒,除因邪气特别盛外,总是与人体的正气失调有关。或是由于正气素虚,或是素有肺系疾病,不能调节肺卫而感受外邪。即使体质素健,若因生活起居不慎,如疲劳、饥饿而机体功能状态下降,或因汗出衣裹冷湿,或餐凉露宿,冒风沐雨,或气候变化时未及时加减衣服等,正气失调,腠理不密,邪气得以乘虚而入。 因此,感冒是否发生决定于正气与邪气两方面的因素,一是正气能否御邪,有人常年不易感冒,即是正气较强常能御邪之故,有人一年多次感冒,即是正气较虚不能御邪之故,“邪之所凑,其气必虚”,提示了正气不足或卫气功能状态暂时低下是感冒的决定因素;二是邪气能否战胜正气,即感邪的轻重,邪气轻微不足以胜正则不病感冒,邪气盛如严寒、时行病毒,邪能胜正则亦病感冒,所以邪气是感冒的重要因素。 以风为首的六淫病邪或时邪病毒,侵袭人体的途径或从口鼻而人,或从皮毛而人。因风性轻扬,《素问·太阴阳明论》说:“伤于风者上先受之”,肺为脏腑之华盖,其位最高,开窍于鼻,职司呼吸,外主皮毛,其性娇气,不耐邪侵,故外邪从口鼻、皮毛入侵,肺卫首当其冲。感冒的病位在肺卫,其基本病机是外邪影响肺卫功能失调,导致卫表不和,肺失宣肃,尤以卫表不和为主要方面。卫表不和,故见恶寒、发热、头痛、身痛、全身不适等症;肺失宣肃,故见鼻塞、流涕、喷嚏、喉痒、咽痛等症。 由于四时六气不同,人体素质之差异,在临床上有风寒、风热和暑热等的不同证候,在病程中还可见寒与热的转化或错杂。感受时行病毒者,病邪从表入里,传变迅速,病情急且重。 【临床表现】 感冒起病较急,骤然发病,无潜伏期(或潜伏期极短)。病程短,少者3-5天,多者7-8天。以肺卫症状为主症,如鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽、恶寒、发热、全身不适等。症状表现呈多样化,以鼻咽部痒、干燥、不适为早期症状,继则喷嚏、鼻塞、鼻涕或疲乏、全身不适等,轻则上犯肺窍,症状不重,易于痊愈;重则高热、咳嗽、胸痛,呈现肺卫证候。

全国高等中医药教材编审委员会教材

全国高等中医药教材编审委员会教材

全国高等中医院校一般课,西医课教材编审委员会组编教材(即中医五版教材)

一般高等教育中医药类规划教材编审委员会组编教材(即中医规划教材)

全国高等教育中医药类精编教材

8477-2 中医伤科学(十一五 国家级规划教材) 赵文海 中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 27.00 9787532384778 8458-6 诊断学基础孙颖立 戴万亨 中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 40.00 9787532384587 8422-8 正常人体解剖学严振国中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 30.00 9787532384228 8443-8 正常人体解剖学实验 指导 严振国 中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 8.00 9787532384433 8416-7 药理学王乃平中医、推拿、针灸、中西 医结合、中药、成人教育 32.00 9787532384167 8473-0 生物化学金国琴中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 25.00 9787532384730 8475-6 内科学熊旭东中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 32.00 9787532384754 8419-5 临床中药学张廷模中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 32.00 9787532384198 8474-8 组织学与胚胎学(全 彩色) 祝彼得 中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 28.00 9787532384747 8479-9 中医儿科学(附光盘)汪受传中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 26.00 9787532384792 8453-5 病理学(全彩色)黄玉芳中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 33.00 9787532384532 8470-5 中医诊断学吴承玉中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 16.00 9787532384709 8480-8 中医外科学陈红风中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 32.00 9787532384808 8915-5 医古文蒋力生中医、推拿、针灸、中西 医结合、成人教育 28.00 9787532389155 9139-4 中药药理学(十一五 国家级规划教材) 沈印君 陈长勋 中药20.00 9262-9 预防医学申杰中医各专业20.00 9260-5 药用植物学谈献和 姚振生 中药、农学(估)35.00

中医内科学讲稿

中医内科学讲稿 中医内科学讲稿 第八章经络肢体病证 第二节痹病(第351~358页) 教材:中医内科学(普通高等教育中医药类规划教材第六版) 讲授:林寿宁教授 【概述】 一.定义 ⒈定义:痹病指因机体正气不足,卫外不固,邪气乘虚而入,致使气血凝滞,经络痹阻,引起以肌肉、筋骨、关节发生酸痛、麻木、重着、屈伸不利,甚或关节肿大灼热及畸形等为主要临床表现的病证。 ⒉别名:痹证(现多数书籍为此名)、历节风(关节肿,游走不定)、痛风(李杲、朱丹溪言)。 ⒊病名解释:痹者,闭也。闭阻不通之意。本病泛指邪气闭阻躯体或内脏的经络而引起的病证。但通常指风、寒、湿三种邪气侵犯肌表经络和骨节,发生关节或肌肉疼痛、肿大、重着等一类疾患。本节讨论的也是此类病证。脏腑痹病(五脏痹、六腑痹、奇恒之腑痹等)不在本节讨论之列。 二.历代文献简介

痹病首论于《内经》。《素问.痹论》:“风寒湿三气杂至,合而为痹也。其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为着(著)痹也。”《金匮要略.中风历节病脉证并治》记述“历节”一病,创有桂枝芍药知母汤及乌头汤,为今常用。 后世如隋.巢元方《诸病源候论》,唐.孙思邈《千金要方》,宋《济生方》,金《兰室秘藏》,元《格致余论》,明《景岳全书》,清《临证指南医案》、《医林改错》等对痹病都多有论述。 三.范围(西医病名) 风湿性关节炎、类风湿性关节炎、退行性关节炎(骨质增生)、痛风等风湿性及一些代谢性疾病。 【病因病机】 一.病因 ⒈素体虚弱,腠理疏松,营卫不固,是为内因。 ⒉风、寒、湿、热之邪侵袭是为外因。 因于居处潮湿、涉水冒雨、气候剧变、冷热交错而感邪。 湿邪也有因于脾虚失运,湿从内生而伤于肌肉筋骨者。 二.病机 ⒈风寒湿邪特性 风为阳邪,善行数变,具开发腠理,穿透肌肤之力;湿性粘滞重着;寒气凝涩,阻滞经络气血;火热之邪,伤津迫血。 寒借风性内犯,风借寒性附邪于病位,而成致病之基。 ⒉三邪合至,夹杂而病

内科学(第七版)代谢疾病和营养疾病第一章 总论

第八篇代谢疾病和营养疾病 第一章总论 新陈代谢指在生命机体中所进行的众多化学变化的总和,是人体生命活动的基础。通过新陈代谢,使机体与环境之间不断进行物质交换和转化,同时体内物质又不断进行分解、利用与更新,为个体的生存、劳动、生长、发育、生殖和维持内环境恒定提供物质和能量。新陈代谢包括物质合成代谢和分解代谢两个过程。合成代谢是营养物质进入人体内,参与众多化学反应,合成为较大的分子并转化为自身物质,是需要能量的反应过程,其中三大营养物质以糖原、蛋白质和脂肪的形式在体内合成和储存;分解代谢是体内的糖原、蛋白质和脂肪等大分子物质分解为小分子物质的降解反应,是产生能量的变化过程。中间代谢指营养物质进人机体后在体内合成和分解代谢过程中的一系列化学反应。营养物质不足、过多或比例不当,都能引起营养疾病。中间代谢某一环节出现障碍,则引起代谢疾病。营养疾病和代谢疾病关系密切,往往并存,彼此影响。例如维生素D缺乏症属营养病,但常表现为钙磷代谢失常;糖尿病为代谢病,常伴同蛋白质和能量缺乏。 【营养和代谢的生理】 GAGGAGAGGAFFFFAFAF

(一)营养物质的供应和摄取 人类通过摄取食物以维持生存和健康,保证生长发育和各种活动。这些来自外界以食物形式摄入的物质就是营养素。中国营养学会《中国居民膳食营养素参考摄入量-Chinese DRIs》对营养素分类如下:①宏量营养素:包括糖类、蛋白质和脂肪,它们在消化时分别产生葡萄糖及其他单糖、肽和氨基酸、脂肪酸和甘油。宏量营养素是可以互相转换的能源,脂肪产热37.7kJ/g(9kcal/g),碳水化合物和蛋白质产热16.7kJ/g(4kcal/g)。 GAGGAGAGGAFFFFAFAF

中医内科学(21世纪教材人卫版)方证表解大汇总

中医内科学证型表解一、感冒-解表达邪 四、喘证-实喘治在肺,祛邪利气,

八、肺萎-补肺生津 九(2)胸痹-先治其标、后治其本 胸痹:胸痹淤血浊括夏,寒枳滞柴气生脉, 1)心血瘀阻:活血化瘀、通络止痛-血府逐瘀汤 2)气滞心胸:疏肝理气、活血通络—柴胡疏肝散 3)痰浊壅塞:通阳泻浊、豁痰开结-瓜萎薤白半夏汤 4)寒凝心脉:辛温通阳、开痹散寒-枳实薤白桂枝汤 5)心肾阴虚:滋阴益肾、养心安神-天王补心丹 6)气阴两虚:益气养阴、活血通络-生脉散合人参养营汤7)阳气虚哀:益气温阳、活血通络-参附汤合右归饮

十、真心痛 1)气虚血瘀:益气活血,通脉止痛——保元汤合血府逐瘀汤2)寒凝心脉:温补心阳、散寒通脉——当归四逆汤 3)正虚阳脱:回阳救逆、益气固脱——四逆加人参汤 十二、汗证-虚者补之,脱者固之,实者泄之,热者清之,寒者热之 十三、血症

十四、痴呆 十五、厥证 十六、痫病 十七、癫狂1.癫证

1)痰气郁结:理气解郁、化痰开窍-逍遥散合顺气导痰汤2)心脾两虚:健脾养心、益气安神-养心汤 2.狂证 1)痰火上扰:镇心涤痰、泻肝清火-生铁落饮 2)痰热郁结:豁狂化痰、调畅气血—癫狂梦醒汤 3)火盛伤阴:滋阴降火、安神定志-二阴煎 十七(2)、痫证:风定痰涤淤通窍,心脾六归肾左天。 1)风痰闭阻:涤痰熄风、开窍定痫-定痫丸 2)痰火内盛:清汗泻火、化痰开窍-龙胆泻肝汤合涤痰汤 3) 淤阻脑络:活血化瘀、息风通络—通窍活血汤 4) 心脾两虚:补益气血、健脾宁心—六君子汤 5)心肾亏虚:补益心肾、健脾化痰—左归丸+天王补心丹十八、胃痛 十九、痞满-苦辛开降,理气消痞

内科学(第七版)代谢疾病和营养疾病第一章总论

第八篇代谢疾病和营养疾病第一章总论新陈代谢指在生命机体中所进行的众多化学变化的总和,是人体生命活 动的基础。通过新陈代谢,使机体与环境之间不断进行物质交换和转化,同时体内物质又不断进行分解、利用与更新,为个体的生存、劳动、生长、发育、生殖和维持内环境恒定提供物质和能量。新陈代谢包括物质合成代谢和分解代谢两个过程。合成代谢是营养物质进入人体内,参与众多化学反应,合成为较大的分子并转化为自身物质,是需要能量的反应过程,其中三大营养物质以糖原、蛋白质和脂肪的形式在体内合成和储存;分解代谢是体内的糖原、蛋白质和脂肪等大分子物质分解为小分子物质的降解反应,是产生能量的变化过程。中间代谢指营养物质进人机体后在体内合成和分解代谢过程中的一系列化学反应。营养物质不足、过多或比例不当,都能引起营养疾病。中间代谢某一环节出现障碍,则引起代谢疾病。营养疾病和代谢疾病关系密切,往往并存,彼此影响。例如维生素 D 缺乏症属营养病,但常表现为钙磷代谢失常;糖尿病为代谢病,常伴同蛋白质和能量缺乏。 【营养和代谢的生理】 (一)营养物质的供应和摄取人类通过摄取食物以维持生存和健康,保证生长发育和各种活动。这些来自外界以食物形式摄入的物质就是营养素。中国营养学会《中国居民膳食营养素参考摄入量-Chinese DRIs》对营养素分类如下:①宏量营养素:包括糖类、蛋白质和脂肪,它们在消化时分别产生葡萄糖及其他单糖、肽和氨基酸、脂肪酸和甘油。宏量营养素是可以互相转换的能源,脂肪产热37.7kJ/g(9kcal /

g),碳水化合物和蛋白质产热16. 7kJ /g(4kcal /g)。②微量营养素:指矿物 质,包括常量元素和微量元素,是维持人体健康所必需,消耗甚微,许多微量 元素有催化作用。③维生素:分为脂溶性和水溶性。④其他膳食成分:膳食纤 维、水等。人体所需要的营养物质见表 8—1 — 1,其中一些必须由外界供给,主 要来自食物,另一些可在体内合成。食物的营养价值指食物中所含营养素和热 能是否能满足人体需要。营养价值高低决定于其所含营养素的种类是否齐全、 数量多少、各种营养素之间比例是否合适,是否容易被人体消化吸收等。同一 种食物的营养价值还因贮存、加工和烹调方法不同而异。必需营养物质需要量 指正常情况下维持机体正常组织结构与生理功能,并可防止因缺乏而出现相应 生理、生化或病理变化所需的最少量。为维持体重稳定,能量的供给和消耗必 须平衡。每日所需能量为基础能量消耗、特殊功能活动和体力活动等所消耗能 量的总和。基础能量消耗可因性别、年龄、身高和体重而异。特殊功能活动指 消化、吸收所消耗的能量,可因生长、发育、妊娠、哺乳等特殊生理需要而增 加。体力活动所需能量因活动强度而异,轻、中、重体力活动所需能量分别为 基础能量的30%、50%、100%或以上。生物效价为80以上的蛋白质,成人每 日每公斤理想体重约需1g 左右。蛋白质生物效价的顺序依次为:动物制品、豆 类、谷类、根类等。 牛奶与鸡蛋蛋白质的 生物效价为93,牛肉 为76,麦片和米为 65,玉米为50。如供 应的食物中蛋白质的 生物效价较低,则每 日所需蛋白质的量应增加。脂肪所供应的能量不宜超过总能量的 30 %。在供应 的脂肪中,饱和脂肪、多价不饱和脂肪与单价不饱和脂肪的比例应为 1: 1: 1, 每日胆固醇摄入量宜在 300mg 以 下。每日所需总能量除由蛋白质憫类I 駿水忙台梯》町在体内合但雾标上大部分由侔外供给 趙篇霰斗叶亮祀幡亮販懒締籾轉蛊菽战 苏嬴隔包凰稱 半必需氯筍靳f 为舉趣儿所必需)憫利威 非必需気基離:可在障内合应 脂类 必需斯脚離?亚油梅貶麻SC 花 牡必需術肪義I 可在体內合说 席戟元裁:惦岬诺锤績氯建 戯醫元盍:啟锌屈键钻嘿祸 it 生累 水群性*集生JTBt.也、出2烟恤 街眶性t A 维牛.事U 维生索E 曙倉幷堆*水 堆生案鲨

内科学(第七版)消化系统疾病第三章 食管癌

第三章食管癌 食管癌(carcinoma of the esophagus)是原发于食管的恶性肿瘤,以鳞状卜皮癌多见。临床上以进行性吞咽困难为其最典型的症状。 【流行病学】 本病是世界一些国家和地区常见的恶性肿瘤。中国是世界上食管癌的高发国家,也是世界上食管癌高死亡率的国家之一,年平均死亡率为1.3~90.9/10万,而世界人口标化死亡率为2.7~110.6/10万。本病的流行病学有以下特点:①地区性分布,如在我国北方发病率可达130/10万,而美国仅为5/10万;而且在同一省的不同地区存在迥然不同的发病情况,高发与低发区之间的发病率相差数十倍到二、三百倍;②男性高于女性,其比例为1.3~3:1; ③中老年易患,我国80%的患者发病在50岁以后,高发地区人群发病和死亡比低发地区提前10年。 【病因】 食管癌的确切病因目前尚不清楚。食管癌的发生与该地区的生活条件、饮食习惯、存在强致癌物、缺乏一些抗癌因素及有遗传易感性等有关。 (一)亚硝胺类化合物和真菌毒素 1.亚硝胺是被公认的化学致癌物,其前体包括硝酸盐、亚硝酸盐、二级或三级胺等,在高发区的粮食和饮水中,其含量显著增高,且与当地食管癌和食管上皮重度增生的患病率呈正相关。国内已成功用甲苄亚硝胺诱发大鼠的食管癌,并证实亚硝胺能诱发人食管鳞状上皮癌。 2.真菌毒素的致癌作用各种霉变食物能产生致癌物质。镰刀菌、白地霉菌、黄曲霉菌和黑曲霉菌等真菌不但能还原硝酸盐为亚硝酸盐,并能增加二级胺的含量,促进亚硝胺的合成。霉菌与亚硝胺协同致癌。 (二)饮食刺激与食管慢性刺激

一般认为食物粗糙、进食过烫,咀嚼槟榔或烟丝等习惯,造成对食管黏膜的慢性理化刺激,可致局限性或弥漫性上皮增生,形成食管癌的癌前病变。慢性食管疾病如腐蚀性食管灼伤和狭窄、胃食管反流病、贲门失弛缓症或食管憩室等患者食管癌发生率增高,可能是由于食管内容物滞留而致慢性刺激所致。 (三)营养因素 饮食缺乏动物蛋白、新鲜蔬菜和水果,摄入的维生素A、B2和C缺乏,是食管癌的危险因素。流行病学调查表明,食物、饮水和土壤内的元素钼、硼、锌、镁和铁含量较低,可能与食管癌的发生间接相关。 (四)遗传因素 食管癌的发病常表现家族性聚集现象。在我国高发地区,本病有阳性家族史者达25%~50%,其中父系最高,母系次之,旁系最低。食管癌高发家族的外周血淋巴细胞染色体畸变率较高,可能是决定高发区食管癌易感性的遗传因素。调查还发现林县高发区居民迁至他县后,食管癌发病率与死亡率仍保持较高水平。这些现象说明遗传与食管癌有一定的关系。 (五)癌基因 环境和遗传等多因素引起食管癌的发生,其涉及的分子生物学基础目前认为是癌基因激活或抑癌基因失活的基因变化所致,研究已证实的有R b、P53等抑癌基凶失活,以及环境等多因素使原癌基因H—ras、C-myc和hsl-1等激活有关。 (六)人乳头状病毒 一些研究发现食管上皮增生与乳头状病毒感染有关,食管上皮增生则与食管癌有一定关系。但两者确切的关系有待进一步研究。 【病理】 食管癌的病变部位以中段居多,下段次之,上段最少。部分胃贲门癌延伸

第七版内科学-主动脉夹层

第七版内科学主动脉夹层 主动脉夹层(aoI·tic dissection)是心血管疾病的灾难性危重急症,如不及时诊治,48小时内死亡率可高达50%。美国心脏协会(AHA)2006年报道本病年发病率为25~30/100万,国内无详细统计资料,但临床上近年来病例数有明显增加趋势。根据现有的文献资料对比,国内的发病率高于西方发达国家。本病系主动脉内的血液经内膜撕裂口流人囊样变性的中层,形成夹层血肿,随血流压力的驱动,逐渐在主动脉中层内扩展,是主动脉中层的解离过程。临床特点为急性起病,突发剧烈疼痛、休克和血肿压迫相应的主动脉分支血管时出现的脏器缺血症状。本病起病凶险,死亡率极高。但如能及时诊断,尽早积极治疗,特别是近十年来采用主动脉内支架植入术,挽救了大量患者的生命,使本病预后大为改观。 【病因、病理与发病机制】 目前认为本病的基础病理变化是遗传或代谢性异常导致主动脉中层囊样退行性变,部分患者为伴有结缔组织异常的遗传性先天性心血管病,但大多数患者基本病因并不清楚。 在马方(Marfan)综合征患者并发本病者约为40%。先天性二叶主动脉瓣患者并发本病占5%。研究资料认为囊性中层退行性变是结缔组织的遗传性缺损,原纤维基因突变,使弹性硬蛋白(elastin)在主动脉壁沉积进而使主动脉僵硬扩张,致中层弹力纤维断裂、平滑肌局灶性丧失和中层空泡变性并充满黏液样物质。还有资料证明,主动脉中层的

基质金属蛋白酶(metrix metal proteinase,MMPs)活性增高,从而降解主动脉壁的结构蛋白,可能也是发病机制之一。 高血压、动脉粥样硬化和增龄为主动脉夹层的重要促发因素,约3/4的主动脉夹层患者有高血压,60~70岁的老年人发病率较高。此外,医源性损伤如安置主动脉内球囊泵,主动脉内造影剂注射误伤内膜等也可导致本病。 【分型】 最常用的分型或分类系统为De Bakey分型,根据夹层的起源及受累的部位分为三型 (图3—12—1): I型:夹层起源于升主动脉,扩展超过主动脉弓到降主动脉,甚至腹主动脉,此型最多见。 Ⅱ型:夹层起源并局限于升主动脉。 Ⅲ型:病变起源于降主动脉左锁骨下动脉开口远端,并向远端扩展,可直至腹主 动脉。 病变涉及升主动脉的约占夹层的2/3,即De Bakey I、Ⅱ型又称stanford A型,而De BakeyⅢ型的病变不涉及升主动脉的约占1/3,又称stanford B型。以升主动脉涉及与否的Stanford分型有利于治疗方法的选择。 【临床表现】’

中医内科学精校整理版

总论: 一、气的生理:气的来源,一为禀受先天父母之气,称为元气,入藏于肾;其二源于后天 水谷之气,此气承脾胃之输布,充泽于五脏,而成为个脏之气。两气相合, 即成为人体生命活动的动力。 二、血的生理:血来源于水谷之精气,通过脾胃的生化输布,注之于脉,化而为血。另外, 血与肾的关系也极为密切,精血互生,故有“肾为水脏,主藏精而化血”之 说。血的功能主要是充润营养全身。目之视,足之步,掌之握,指之摄,皮 肤的感觉,五脏六腑功能之协调,无不赖血之营养。 各论: 感冒: 病名:感冒:感受风邪或时行疫毒,导致肺卫失和,以鼻塞,流涕,喷嚏,头痛,恶寒,发热,全身不适等为主要临床表现的外感疾病。 历史沿革:感冒一词始见于北宋《仁斋直指方·诸风》 病因病机:风。 辨风寒风热:风寒感冒者,多见于一般体质或阳虚体质,冬季为多,症见:恶寒重,发热轻,头痛,身痛,鼻塞流清涕,口不渴,咽不痛不肿,咽痒,苔白,脉浮紧。风热 感冒者,多见于一般体质或阳盛之体,春季易发,以发热重,恶寒轻,鼻塞流 黄涕,口渴,咽痛,苔白少津或薄黄,脉浮数为特征。 治疗原则:解表达邪 分证论治: 1、风寒感冒 治法:辛温解表,宣肺散寒 方药:葱豉汤加味或荆防败毒散加减。 2、风热感冒 治法:辛凉解表,清肺透邪 方药:银翘散加减 3、暑湿感冒 治法:清暑祛湿解表方药:新加香薷饮 4、体虚感冒 ⑴气虚感冒 治法:益气解表 方药:参苏饮加减⑵阴虚感冒 治法:滋阴解表 方药:加减葳汤化裁 咳嗽: 病名:咳嗽是指肺失宣降,肺气上逆,发出咳声,或咳吐痰液的一种肺系病症。咳嗽是肺系疾病的一个主要症状,又是具有独立性的一种疾患。 历史沿革:有声无痰谓之咳,无声有痰谓之嗽,有声有痰谓之咳嗽。 张景岳《景岳全书·咳嗽》外感咳嗽和内伤咳嗽 病因病机:病理因素主要为“痰”与“火”。 病机关键:肺失宣降,肺气上逆。 辨外感与内伤:外感咳嗽,多是新病,常突然发生,病程短,初起多兼有寒热、头痛、鼻塞等肺卫症状,属于邪实。内伤咳嗽,多是宿病,常反复发作,迁延不已,常 兼他脏病证,多属邪实正虚。 治疗原则:外感咳嗽以宣肺散邪为主。内伤咳嗽多属邪实正虚,治当祛邪扶正,标本兼治。 分清虚实主次处理。 分证论治: 外感咳嗽:1、风寒袭肺

十一五规划教材中医内科学笔记

中医内科学笔记 一、感冒 1. 风寒束表证:辛温解表-荆防败毒散 2. 风热束表证:辛凉解表-银翘散、葱豉桔梗汤 3. 暑湿伤表证:清暑祛湿解表-新加香薷饮 体虚感冒1. 气虚感冒:益气解表-参苏饮 2. 阴虚感冒:滋阴解表-加减葳蕤汤 二咳嗽 外感咳嗽 1. 风寒袭肺:疏风散寒、宣肺止咳-三拗汤、止咳散 2. 风热犯肺:疏风清热、宣肺化痰-桑菊饮 3. 风燥伤肺:疏风清肺、润肺止咳-桑杏汤 内伤咳嗽 1.痰湿蕴肺:健脾燥湿、化痰止咳-二陈汤、三子养亲汤 2.痰热郁肺:清热化痰肃肺-清金化痰汤 3.肝火犯肺:清肺平肝、顺气降火-泻白散合黛蛤散 4.肺阴亏耗:滋阴润肺、止咳化痰-沙参麦冬汤 5.(肺气虚寒证:补气温肺,止咳化痰——温肺汤加减) 三哮证 1. 发作期 1)冷哮:温肺散寒、化痰平喘-射干麻黄汤或小青龙汤2)热哮:清热宣肺、化痰定喘-定喘汤或越俾加半夏汤3)痰哮:涤痰除壅、降气平喘—二陈汤合三字养亲汤 4)风哮证:疏风宣肺,化痰平喘—华盖散 5)虚哮证—补肺纳肾、降气化痰—平喘固本汤加减 2. 缓解期 1)肺虚:补费固卫-玉屏风散2)睥虚证:健脾化痰-六君子汤 3)肾虚:补肾摄纳-金匮肾气丸或七味都气丸 四喘证 1.实喘 1)风寒闭肺:宣肺散寒-麻黄汤合华盖散加减 2)表寒里热:宣肺泻热-麻杏石甘汤加减 3)痰热遏肺:清泄痰热-桑白皮汤 4)痰浊阻肺:化痰降逆-二陈汤合三子养亲汤 5) 肝气乘脾:开郁降气平喘-五磨饮子 6)水凌心肺:温阳利水,泄壅平喘-真武汤合葶苈大枣泻肺汤 2.虚喘 1)肺气虚:补肺益气-补肺汤合玉屏风散 2)肾虚不纳证:补肾纳气——金匮肾气丸、参蛤散 3)正虚喘脱证:扶阳固脱,震摄肾气——参附汤送服黑锡丹,配合蛤蚧粉 五、肺痈 1)初期:清肺解表-银翘散 2)成痈期:清热解毒,化瘀消痈-千金苇茎汤、如金解毒散 3)溃脓期:排脓解毒-加味桔梗汤 4)恢复期:益气养阴清肺-沙参清肺汤合竹叶石膏汤 六、肺痨 1)肺阴亏损:滋阴润肺,清热杀虫-月华丸 2)阴虚火旺:补益肺肾,滋阴降火-百合固金丸合秦艽鳖甲散 3)气阴耗伤:养阴润肺、益气健脾-保真汤 4)阴阳两虚:温补脾肾,滋阴养血-补天大造丸

第七版内科学课堂整理经典笔记及习题(附答案)

第一部分呼吸系统 第一章急性气管-支气管炎 单选题: 1.急性支气管炎与流行性感冒的鉴别要点是:病毒分离和血清学检查 2.急性气管-支气管炎的临床表现不正确的是:1.主要表现为咳嗽、咯痰2.肺部听诊散在干、湿性罗音3..X线胸片可正常或肺纹理增粗.4.白细胞分类和计数多无明显改变 填空题: 1.急性气管–支气管炎的病因有:感染因素、理化刺激、变态反应; 第二章慢性阻塞性肺病 第一节慢性支气管炎 单选题: 1.慢性支气管炎的诊断标准中,咳嗽、咯痰的时间规定是:每年发病至少3个月,持续2年以上 2.慢性支气管最主要的发病因素是:长期吸烟 3:X线检查 4 1.支气管肺炎2.阻塞性肺气肿3.支气管扩张4.慢性肺源性心脏病 A.5.慢性支气管炎急性发作期最重要的治疗措施是:控制感染6.关于慢性支气管炎的临床分型,下列哪项是:单纯型、喘息型7.关于慢性支气管炎诊断必备条件是1.症状表现为咳嗽、咯痰或伴喘息2.每年发病持续3个月、连续2年以上(含2年)3.排除其他心、肺疾患4.若发病症状持续不足3个月则必须有其他明确客观依据8.男性,67岁。患慢性支气管炎和肺气肿10年,并合并高血压病,后者药物控制良好。1天前剧咳后突感右侧胸痛,呼气困难加重,不能平卧。其最可能的原因是:自发性气胸 多选题 1. 慢性支气管炎咳嗽、咯痰的特点包括1.常于寒冷季节加重 2.痰多为白色泡沫痰或黏液痰 3.合并感染时痰呈黄色 4.痰中偶可带血 填空题: 1.慢性支气管炎的临床表现:咳嗽、咯痰、喘息 名词解释: 1.慢性支气管炎急性发作期

(标答:慢支急性发作期是指在1周内出现脓性或粘液脓性痰,痰量明显增加,或伴有发热等炎症表现,或“咳”、“痰”、“喘”等症状任何一项明显加剧; 简答题: 1.慢性支气管炎的诊断标准有哪些? 答:慢性支气管炎的诊断标准为:1. 凡有慢性或反复发作的咳嗽、咳痰或伴喘息,每年发病至少持续3个月,并连续两年或以上者,在排除其他心、肺疾患后,诊断即可成立。2. 如每年发病持续不足3个月,而有明确的客观检查依据(如X线、呼吸功能等)亦可诊断为慢性支气管炎; 2.慢性支气管炎如何分型及分期? 分型:分为单纯型和喘息型两型。单纯型主要表现为咳嗽、咳痰,不伴有喘息;喘息型除有咳嗽、咳痰外,尚伴有喘息、哮鸣音,其喘鸣在阵发性咳嗽时加剧,睡眠时明显。 分期:根据病情进展分为三期:急性发作期、慢性迁延期和临床缓解期; 病例分析: 女性,50岁。反复咳嗽、咯痰20年,近2天咳嗽加重,咯黄色痰。有吸烟史30年。查体:T38℃,P101次/分,R28次/分,营养中等,神志清晰,自动体位,颈静脉无怒张,气管居中。胸廓无畸形,三凹征(-)。肺部叩诊呈清音,两肺底可闻及较为密集湿啰音,两肺散在哮鸣音。心界正常,A2=P2,各瓣膜听诊区无杂音,腹平软,肝

《中医内科学》教学大纲

《中医内科学》教学大纲张仲景国医学院临床教研室

上篇总论共2学时 第一章导言 第二章中医内科疾病辨证论治纲要 第一节中医内科疾病辨治原则 第二节外感六淫病证辨治概要 第三节内生五气病证辨治概要 第四节脏腑病证辨治概要共计 第五节气血津液病证辨治概要 以上内容共用2学时。 各论96学时 第一章肺系病证16学时 第一节感冒2学时 第二节咳嗽3学时 第三节哮病2学时 第四节喘证3学时 第五节肺痈2学时 第六节肺痨2学时 第七节肺胀2学时 第八节肺痿以自学为主 第二章心系疾病15学时 第一节心悸3学时 第二节胸痹(附:真心痛) 3学时 第三节不寐(附:健忘、多寐) 2学时第四节癫狂2学时 第五节痫病2学时 第六节痴呆2学时 第七节厥证1学时 第三章脾胃系病证17学时 第一节胃痛(附:吐酸、嘈杂)3学时第二节痞满2学时 第三节呕吐2学时 第四节噎膈(附:反胃) 以自学为主第五节呃逆以自学为主 第六节腹痛2学时 第七节泄泻3学时 第八节痢疾3学时 第九节便秘2学时 第四章肝胆病症18学时 第一节胁痛2学时 第二节黄疸(附:萎黄)2学时 第三节积聚3学时 第四节鼓胀3学时 第五节头痛3学时

第六节眩晕2学时 第七节中风3学时 第八节瘿病以自学为主 第九节疟疾以自学为主 第五章肾系病证7学时 第一节水肿3学时 第二节淋证(附:尿浊)2学时 第三节癃闭(附:关格)2学时 第四节阳痿以自学为主 第五节遗精(附:早泄)以自学为主第六章气血津液病证15学时 第一节郁证2学时 第二节血证3学时 第三节痰饮2学时 第四节消渴2学时 第五节自汗、盗汗2学时 第六节内伤发热2学时 第七节:虚劳2学时 第八节:肥胖以自学为主 第九节:癌病以自学为主 第七章肢体经络病8学时 第一节痹证2学时 第二节痉证2学时 第三节痿证2学时 第四节颤证以自学为主 第五节腰痛2学时

肺炎-第七版内科学

长春中医药大学教案课程名称:临床医学 授课教师:栗洪波

第三节肺炎 肺炎(pneumonia)是指终末气道、肺泡和肺间质的炎症,可由病原微生物、理化因素、免疫损伤、过敏及药物所致。细菌性肺炎是最常见的肺炎,也是最常见的感染性疾病之一。在抗菌药物应用以前,细菌性肺炎对儿童及老年人的健康威胁极大,抗菌药物的出现及发展曾一度使肺炎病死率明显下降。但近年来,尽管应用强力的抗菌药物和有效的疫苗,肺炎总的病死率不再降低,甚至有所上升。 【流行病学】 20世纪90年代欧美国家社区获得性肺炎和医院获得性肺炎年发病率分别约为12/1000人口和5~10/1000住院患者,近年发病率有增加的趋势。肺炎病死率门诊肺炎患者<1%~5%,住院患者平均为12%,入住重症监护病房(ICU)者约40%。发病率和病死率高的原因与社会人口老龄化、吸烟、伴有基础疾病和免疫功能低下有关,如慢性阻塞性肺病、心力衰竭、肿瘤、糖尿病、尿毒症、神经疾病、药瘾、嗜酒、艾滋病、久病体衰、大型手术、应用免疫抑制剂和器官移植等。此外,亦与病原体变迁、医院获得性肺炎发病率增加、病原学诊断困难、不合理使用抗菌药物导致细菌耐药性增加等有关。 【病因、发病机制和病理】 正常的呼吸道免疫防御机制(支气管内黏液-纤毛运载系统、肺泡巨噬细胞等细胞防御的完整性等)使气管隆凸以下的呼吸道保持无菌。是否发生肺炎决定于两个因素:病原体和宿主因素。如果病原体数量多,毒力强和(或)宿主呼吸道局部和全身免疫防御系统损害,即可发生肺炎。病原体可通过下列途径引起肺炎:①空气吸入;②血行播散;③邻近感染部位蔓延;④上呼吸道定植菌的误吸。肺炎还可通过误吸胃肠道的定植菌(胃食管反流)和通过人工气道吸入环境中的致病菌引起。病原体直接抵达下呼吸道后,孳生繁殖,引起肺泡毛细血管充血、水肿,肺泡内纤维蛋白渗出及细胞浸润。除了金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和肺炎克雷伯杆菌等可引起肺组织的坏死性病变易形成空洞外,肺炎治愈后多不遗留瘢痕,肺的结构与功能均可恢复。 【分类】 肺炎可按解剖、病因或患病环境加以分类。 (一)解剖分类 1.大叶性(肺泡性)肺炎病原体先在肺泡引起炎症,经肺泡间孔(Cohn孔)向其他肺泡扩散,致使部分肺段或整个肺段、肺叶发生炎症改变。典型者表现为肺实质炎症,通常并不累及支气管。致病菌多为肺炎链球菌。X线胸片显示肺叶或肺段的实变阴影。 2.小叶性(支气管性)肺炎病原体经支气管入侵,引起细支气管、终末细支气管及肺泡的炎症,常继发于其他疾病,如支气管炎、支气管扩张、上呼吸道病毒感染以及长期卧床的危重患者。其病原体有肺炎链球菌、葡萄球菌、病毒、肺炎支原体以及军团菌等。支气管腔内有分泌物,故常可闻及湿性啰音,无实变的体征。X线显示为沿肺纹理分布的不规则斑片状阴影,边缘密度浅而模糊,无实变征象,肺下叶常受累。 3.间质性肺炎以肺间质为主的炎症,可由细菌、支原体、衣原体、病毒或肺孢子菌等引起。累及支气管壁以及支气管周围,有肺泡壁增生及间质水肿,因病变仅在肺间质,故呼吸道症状较轻,异常体征较少。X线通常表现为一侧或双侧肺下部的不规则条索状阴影,从肺门向外伸展,可呈网状,其间可有小片肺不张阴影。 (二)病因分类 1.细菌性肺炎如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、甲型溶血性链球菌、肺炎克雷伯杆菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌肺炎等。 2.非典型病原体所致肺炎如军团菌、支原体和衣原体等。 3.病毒性肺炎如冠状病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、流感病毒、麻疹病毒、巨细胞病毒、

《中医内科学》教学大纲

《中医内科学》教学大纲 全国中医药行业高等教育“十二五”规划教材(第九版) 各论 第一章肺系病证 第一节感冒 【目的要求】 1.了解感冒属外感疾病,明确临床主要特征。 2.掌握感冒的病因病机为邪犯肺卫,卫表不和。 3.掌握风寒、风热、暑湿三个常见证型的证治方药。 4.熟悉治疗虚体感冒的变法。 【教学内容】| 1.讲解感冒的特征,以鼻塞、流涕、咳嗽、恶寒、发热、头痛、身楚为主症,并明确感冒与时行感冒的区别。 2.讲解感冒病因以风寒、风热为主,夏令多属暑湿致病,病理重点为卫表不 和。 3.讲解感冒的诊断要点,与某些温病早期的区别。 4.强调本病辨证属实证,治疗大法为解表达邪。 5.强调感冒常见三证的症状特点。风寒证用辛温解表法,荆防达表汤或荆防败毒散加减。风热证用辛凉解表法,银翘散或葱豉桔梗汤加减。暑湿证用清暑祛湿解表法,新加香薷饮加减。 6.强调虚体感冒当扶正达邪,区别气虚、阴虚等不同表现,治以益气解表或滋阴解表。 7.讲解感冒的治疗禁忌,以及并发症和夹杂症的处理要点。 【教学时数】 3学时。 第二节咳嗽 【目的要求】 1.了解咳嗽的一般概念。 2.掌握咳嗽有外感、内伤之分,其病变重点在肺,而关系到它脏。 3.了解咳嗽的诊查要点。 4.掌握外感咳嗽治以祛邪利肺止咳;内伤咳嗽治疗重在扶正补虚。 5.熟悉常见各类咳嗽的辨证论治。 【教学内容】 1.讲解咳嗽的概念,咳嗽是指肺失宣降,肺气上逆作声,咯吐痰液而言,是肺系疾病的主要证候之一。

2.强调病因有外感、内伤之分,外感有风寒、风热、燥热的不同,内伤多为脏腑功能失调所致,以痰湿蕴肺、肝火犯肺为多。病位在肺,但与肝、脾等其他脏器有关。外感咳嗽与内伤咳嗽有互为影响的关系。 3.讲解咳嗽的诊断要点,提示相关辨病知识。 4.强调咳嗽的辨治原则。外感咳嗽属于邪实,治以祛邪利肺。内伤咳嗽,多属邪实正虚,治以祛邪止咳,兼以扶正。 5.强调咳嗽各证型的辨证论治。外感咳嗽:风寒袭肺证,用疏风散寒,宜肺止咳法,三拗汤、止嗽散加减。风热犯肺证,用疏风清热,宜肺止咳法,桑菊饮加减。风燥伤肺证,用疏风清肺,润燥止咳法,桑杏汤加减;若凉燥用温润法,杏苏散加减。内伤咳嗽:痰湿蕴肺证,用燥湿化痰,理气止咳法,二陈平胃汤、三子养亲汤加减。痰热郁肺证,用清热肃肺,豁痰止咳法,清金化痰汤加减。肝火犯肺证,用清肺泄肝,顺气降火法,用黛蛤散合加减泻白散。肺阴亏耗证,用滋阴润肺法,化痰止咳。沙参麦冬汤加减。 6.提示咳嗽治睥、治肝、治肾的整体疗法,以及外感忌用敛肺、收涩的镇咳药,内伤忌用宣肺散邪法等治疗要点。 【教学时数】 4学时。 第三节哮病 【目的要求】 1.了解哮病的概念和特征。 2.熟悉哮病的发生是痰伏于肺,因外邪、饮食、情志、劳倦等因素而诱发。 3.掌握哮病病理因素以痰为主,发作期的病理关键是痰阻气道,肺失宣降。 4.熟悉病理性质有虚实之不同,而实多虚少,邪实正虚。 5.掌握发时当与治标顾本,平时当治本顾标的治疗原则。 6.掌握发作时区别寒、热、寒包热、风痰、虚哮,平时着眼肺脾气虚、肺肾两虚的基本辨证及治法方药。 【教学内容】 1.讲解哮病的概念足发作性的痰呜气喘疾患,以喉中有哮鸣声,呼吸气促困难,甚则喘息不能平卧为特征。 2.讲解古代医家对哮病病因病机的认识和治法方药的特点。 3.强调发病的内因痰伏于肺是关键,每因外邪侵袭、饮食不当、情志刺激、体虚病后而诱发。病理变化是“伏痰”遇感引触,痰随气升,气因痰阻,相互搏结,壅塞气道,肺管狭窄,通畅不利,肺气宣降失常,引动停积之痰,而致痰鸣如吼,气息喘促。病位主要在肺,而关系到脾、肾。 4.讲解哮病的诊断要点,注意与喘证、支饮相鉴别,提示辨病诊查知识。 5.强调哮病的辨证属邪实正虚,发时以邪实为主,一般多见寒、热、寒包热、风痰、虚哮五类,而未发时主要为肺、脾、肾三脏之亏虚。若久发正虚者,每多虚实错杂,当按病程新久及全身症状以辨别其主次。 6.强调哮病以发时治标,平时治本为基本原则。冷哮当宣肺散寒,化痰平喘,用射干麻黄汤、小青龙汤加减;热哮当清热宣肺,化痰定喘,当用定喘汤、越婢加半夏汤加减;寒包热哮当解表散寒,清化痰热,用小青龙加石膏汤、厚朴麻黄汤加减;风痰哮当祛风涤痰,降气平喘,用三子养亲汤加味;虚哮当补肺纳肾,降气化痰,用平喘固本汤加减。平时以正虚为主者应扶正治本。肺脾气虚者,健脾益气,补土生金,以六君子汤加减;肺肾两虚者,当补肺益肾,以生脉地黄汤合金水六君煎加减。

中医内科学总结5版教材

1. 风寒证:辛温解表荆防败毒散 2. 风热证:辛凉解表银翘散、葱豉桔梗汤 3. 暑湿证:清暑祛湿解表新加香薷饮小便短赤加六一散、赤苓 4. 气虚感冒:益气解表参苏饮若平素表虚自汗,易受风邪者--玉屏风散 5. 阴虚感冒:滋阴解表加减葳蕤汤 二、咳嗽 A 外感咳嗽1. 风寒袭肺:疏风散寒、宣肺止咳三拗汤、止咳散 2. 风热犯肺:疏风清热、宣肺化痰桑菊饮夏令夹暑+六一散、鲜荷叶 3. 风燥伤肺:疏风清肺、润肺止咳桑杏汤若凉燥证(燥证+风寒)--杏苏散 B 内伤咳嗽1. 痰湿蕴肺:健脾燥湿、化痰止咳二陈汤、三子养亲汤症情平稳后可服六君子丸 2. 痰热郁肺:清热化痰肃肺清金化痰汤 3. 肝火犯肺:清肺平肝、顺气降火泻白散合黛蛤散 4. 肺阴亏耗:滋阴润肺、止咳化痰沙参麦冬汤 三、肺痿 1.虚热:滋阴清热,清肺生津麦门冬汤、清燥救肺汤 2.虚寒:温肺益气甘草干姜汤/生姜甘草汤 四、肺痈 1. 初期:清肺解表银翘散 2. 成痈期:清肺化瘀消痈千金苇茎汤、如金解毒散 热毒瘀结,咯脓浊痰,腥臭味严重+犀黄丸 3. 溃脓期:解毒排脓加味桔梗汤胸部满胀,喘不得卧,大便秘结,脉有力--桔梗白散 4. 恢复期:养阴补肺沙参清肺汤、桔梗杏仁煎 五、哮证 A. 发作期 1.寒哮:温肺散寒、化痰平喘射干麻黄汤 若表寒里饮,寒象较甚者--小青龙汤 哮证剧甚者,可考虑在密切观察下服用紫金丹以劫痰定喘 若病久,阴盛阳虚,当标本同治--苏子降气汤 2热哮:清热宣肺、化痰定喘定喘汤 若病久热盛伤阴,虚中夹实--麦门冬汤+沙参、冬虫夏草、五味子、川贝等 若发作时以痰气壅实为主,寒与热俱不显著--三子养新汤,另吞皂荚丸 必要时可予控涎丹。 B.缓解期1肺虚证:补肺固卫玉屏风散若气阴两虚,可用生脉散 2睥虚证:健脾化痰六君子汤 3肾虚证:补肾摄钠金匮肾气丸、七味都气丸肾虚不纳气者+参蛤散 六、喘证 A.实喘 1 风寒袭肺:宣肺散寒麻黄汤若得汗而喘不平--桂枝加厚朴杏子汤; 若属支饮复外寒而喘咳,痰液清稀多泡沫--小青龙汤 2 表寒里热:宣肺泄热麻杏石甘汤 3 痰热郁肺:清泄痰热桑白皮汤 4 痰浊阻肺:化痰降气二陈汤合三子养亲汤 5 肺气郁痹:开郁降气平喘五磨饮子 B.虚喘 1 肺虚:补肺益气养阴生脉散合补肺汤中气虚弱,脾肺同病(食少便溏腹中气坠)补中益气汤 2 肾虚:补肾纳气--金匮肾气丸、参蛤散肾阴虚--七味都气丸+生脉散 如兼标实,痰浊壅肺,喘咳痰多,气急,胸闷,苔腻--用苏气降气汤 如阳虚饮停,上凌心肺,而喘咳心悸或水邪泛滥而肢体浮肿、尿少,舌质淡胖,脉沉细者--真武汤 若出现喘脱危象(喘逆剧甚,张口肩,鼻煽气促,端坐不能平卧等)--参附汤送服黑锡丹、蛤蚧粉