网织红细胞参数在不同类型贫血中的临床意义

网织红细胞参数在不同类型贫血中的临床意义

发表时间:2012-08-14T10:45:00.310Z 来源:《中外健康文摘》2012年第21期供稿作者:杨继红

[导读] 网织红细胞是介于晚幼红细胞与成熟红细胞之间的过渡细胞,胞浆中含嗜碱的RNA颗粒,经煌焦油兰染色,形成网状结构。

杨继红(山西省汾阳医院检验科山西汾阳032200)

【摘要】目的通过Sysmex XE-2100型全自动血细胞分析仪对几种不同类型贫血的检测,探讨网织红细胞参数在评价骨髓造血功能中的临床价值。方法应用全自动血细胞分析仪测定贫血患者网织红细胞参数,包括:网织红细胞百分率(RET%)、网织红细胞绝对值(RET#)、高荧光强度网织红细胞百分率(HFR%)、未成熟网织红细胞比率(IRF),将结果与正常对照组进行比较分析。结果溶血性贫血和失血性贫血RET% 、RET#、HFR%、 IRF 明显高于正常对照组(p<0.01);缺铁性贫血患者的RET# 增高(p<0.05),但HFR%、IRF与正常对照组比较差异无统计学意义;肾性贫血患者除RET低于正常对照组外, RET#、HFR%、 IRF与正常对照比较差异无统计学意义;再障患者 RET%、RET#、HFR%、IRF都明显低与正常对照组,差异有统计学意义(p<0.01)。结论网织红细胞多参数可以更准确、更全面地反映网织红细胞成熟状态,从而更好地评价骨髓造血功能,对不同类型贫血的早期诊断有重要的临床价值。

【关键词】 Sysmex XE-2100型全自动血细胞分析仪贫血网织红细胞参数

网织红细胞是介于晚幼红细胞与成熟红细胞之间的过渡细胞,胞浆中含嗜碱的RNA颗粒,经煌焦油兰染色,形成网状结构。Sysmex XE-2100型全自动血细胞分析仪采用流式细胞技术和荧光染色技术,根据网织红细胞内RNA含量的多少,与荧光结合的程度,将网织红细胞分为高荧光强度网织红细胞(HFR)、中荧光强度网织红细胞(MFR)、低荧光强度网织红细胞(LFR)。HFR和MFR含RNA的量较多,是幼稚的网织红细胞,二者之和称为未成熟网织红细胞指数(IRF),是反映骨髓造血功能的敏感指标。近年来,随着血液分析仪在临床中的应用,使网织红细胞的检测进入了新的阶段。与过去的手工法相比,血细胞分析仪具有科学性、客观性、检测数量大等优点。手工法存在很多弊端,操作环节多,人为影响因素大,重复性和准确性有限。血细胞分析仪克服了这方面的不足,使结果更准确可靠[1]。而且传统的方法只能检测RET%和RET#,不能反映网织红细胞的成熟程度,有一定的局限性。本实验对2010-2011年我院门诊及住院几种不同类型贫血患者网织红细胞相关参数进行测定,了解各参数的变化,反映骨髓造血功能与贫血之间的关系,现将结果报道如下。

1 资料和方法

1.1 仪器与试剂

日本Sysmex XE-2100型血细胞分析仪及配套使用的试剂,高、中、低值质控物。

1.2 检测对象

正常对照组102例(男50例,女52例),为我院健康体检者,主要脏器无疾病与体征,血红蛋白值:男(120-160g/L),女(110-150g/L)。溶血性贫血患者33例,缺铁性贫血患者31例,失血性贫血患者38例,肾性贫血患者34例,再障患者35例。

1.3 标本采集

正常对照组与患者标本均为静脉血,清晨空腹采集全血2mL,加入含EDTA-K2抗凝剂的真空试管中,轻轻摇匀,严格按照临床检验操作规程进行检测[2],所有标本在2小时内检测完毕。检测标本前,使用仪器配套高、中、低值质控物做质控,确认仪器在控的状态下,进行标本检测。

1.4 统计学处理

采用SPSS10.0软件进行统计学处理,计量资料以均值±标准差(x-±s)表示,以p<0.05为差异有统计学意义。

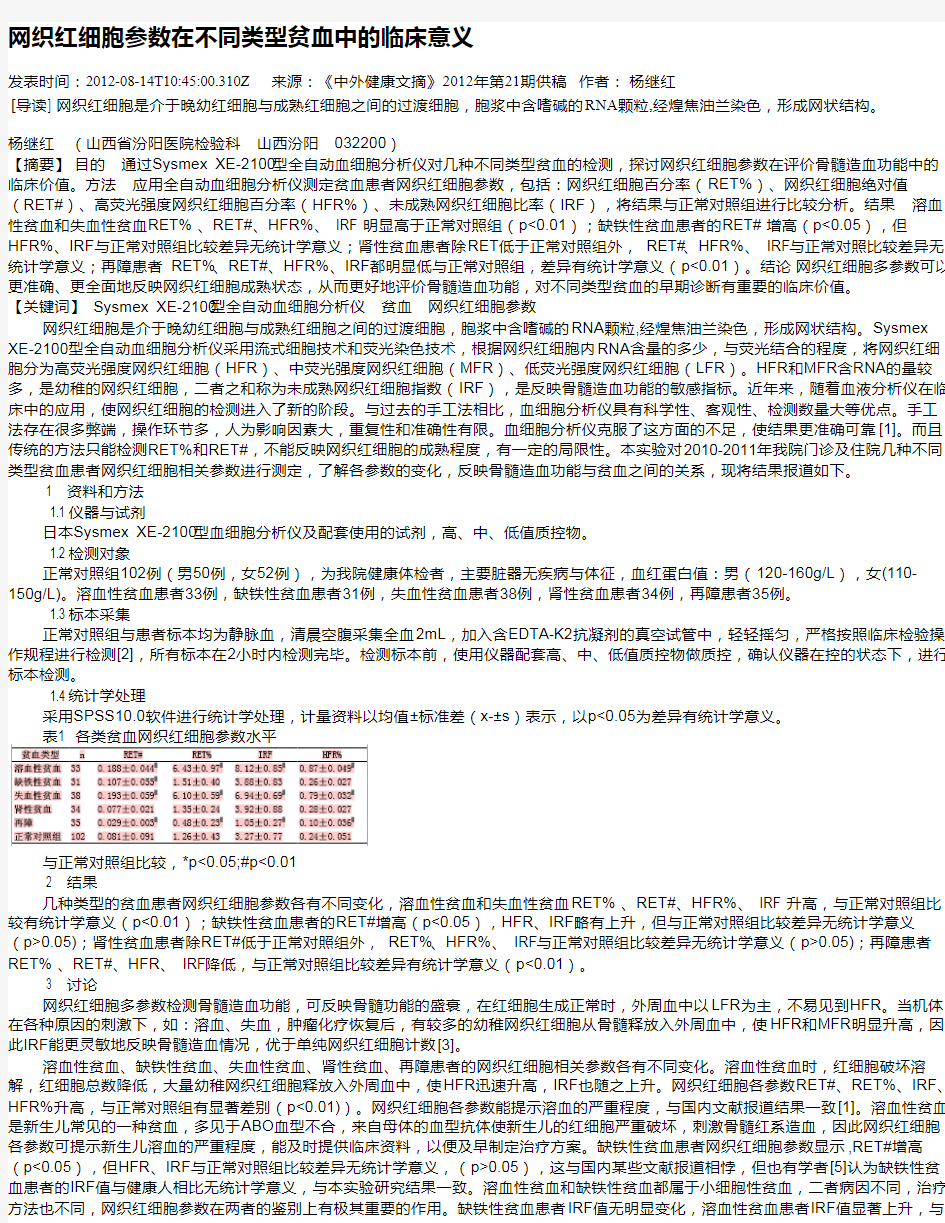

表1 各类贫血网织红细胞参数水平

与正常对照组比较,*p<0.05;#p<0.01

2 结果

几种类型的贫血患者网织红细胞参数各有不同变化,溶血性贫血和失血性贫血RET% 、RET#、HFR%、 IRF 升高,与正常对照组比较有统计学意义(p<0.01);缺铁性贫血患者的RET#增高(p<0.05),HFR、IRF略有上升,但与正常对照组比较差异无统计学意义(p>0.05);肾性贫血患者除RET#低于正常对照组外, RET%、HFR%、 IRF与正常对照组比较差异无统计学意义(p>0.05);再障患者RET% 、RET#、HFR、 IRF降低,与正常对照组比较差异有统计学意义(p<0.01)。

3 讨论

网织红细胞多参数检测骨髓造血功能,可反映骨髓功能的盛衰,在红细胞生成正常时,外周血中以LFR为主,不易见到HFR。当机体在各种原因的刺激下,如:溶血、失血,肿瘤化疗恢复后,有较多的幼稚网织红细胞从骨髓释放入外周血中,使HFR和MFR明显升高,因此IRF能更灵敏地反映骨髓造血情况,优于单纯网织红细胞计数[3]。

溶血性贫血、缺铁性贫血、失血性贫血、肾性贫血、再障患者的网织红细胞相关参数各有不同变化。溶血性贫血时,红细胞破坏溶解,红细胞总数降低,大量幼稚网织红细胞释放入外周血中,使HFR迅速升高,IRF也随之上升。网织红细胞各参数RET#、RET%、IRF、HFR%升高,与正常对照组有显著差别(p<0.01))。网织红细胞各参数能提示溶血的严重程度,与国内文献报道结果一致[1]。溶血性贫血是新生儿常见的一种贫血,多见于ABO血型不合,来自母体的血型抗体使新生儿的红细胞严重破坏,刺激骨髓红系造血,因此网织红细胞各参数可提示新生儿溶血的严重程度,能及时提供临床资料,以便及早制定治疗方案。缺铁性贫血患者网织红细胞参数显示,RET#增高(p<0.05),但HFR、IRF与正常对照组比较差异无统计学意义,(p>0.05),这与国内某些文献报道相悖,但也有学者[5]认为缺铁性贫血患者的IRF值与健康人相比无统计学意义,与本实验研究结果一致。溶血性贫血和缺铁性贫血都属于小细胞性贫血,二者病因不同,治疗方法也不同,网织红细胞参数在两者的鉴别上有极其重要的作用。缺铁性贫血患者IRF值无明显变化,溶血性贫血患者IRF值显著上升,与

再生障碍性贫血题库

再生障碍性贫血 APLASTIC ANEMIA 再生障碍性贫血:再生障碍性贫血多种病因引起的骨髓造血组织显著减少,导致造血功能衰竭而发生的一类贫血。发病率1.87-2.1/10万,男﹕女2.6-4﹕1 一、病因:1. 遗传因素再障可分先天性和获得性两类,先天性的有家族倾向和其他先天异常,如Fanconi 贫血。 2. 化学因素2.1药物:在继发性再障中,药物是最常见的发病因素。常见的有氯(合)霉素、解热镇痛药、 抗甲状腺药、抗糖尿病药等。2.2化学毒物:苯及其衍生物农药所致的再障近年来也时有发生。2.3.物理因素:X射线、r射线,可损害造血微环境,造成再障。3. 病毒感染,所有能够导致肝炎的病毒都可导致再障。 4. 其他因素妊娠、慢性肾功能衰竭、SLE、类风湿性关节炎,PNH和AA的关系密切,15%的再障可转变为 PNH,20%—30%PNH可转变为PNH,叫做AA-PNH综合征。 二、发病机理: 1. 造血干细胞异常: CD34 + 细胞减少 2. 造血微环境的异常:骨髓“脂肪化”,静脉窦壁水肿、出血、毛细血管坏死。基质细胞分泌异常 3. 免疫机制:外周血及骨髓淋巴细胞比例增高, T 细胞亚群失衡, Th1 、 CD8+T 抑制细胞, CD25+T 细胞,γδ TCR +T 细胞比例增高, T 细胞分泌造血负调控因子明显增多(如 IL-2 、 INF- γ、 TNF ),造血干祖细胞凋亡。 三、临床表现与实验室检查 1. 急性再障的特点为起病急、进展迅速、病程短。发病初期贫血常不明显,但随着病程进展,贫血进行性加重,多有明显乏力、头晕、心悸等症状,虽经大量输血,贫血也难以改善。出血和感染常为起病时的主要症状,几乎每例均有出血,出血部位广泛,除皮肤、粘膜(口腔、鼻腔、齿龈、球结膜)等体表出血外,常有深部脏器出血,如:便血、尿血、阴道出血、眼底出血及颅内出血,后者常危及患者生命。半数以上病例起病时即有感染,以口咽部感染、肺炎、皮肤疖肿、肠道感染、尿路感染较常见,严重者可发生败血症,致病菌以大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌多见,感染往往加重出血,常导致患者死亡。

主治医师 (临床医学检验学)-血液分析仪及其临床应用(精选试题)

主治医师 (临床医学检验学)-血液分析仪及其临床 应用 1、血小板平均体积 A.PCT B.MPV C.RET D.MCHC E.MONO% 2、单核细胞百分率 A.PCT B.MPV C.RET D.MCHC E.MONO% 3、网织红细胞总数 A.PCT B.MPV C.RET D.MCHC

E.MONO% 4、血小板比容 A.PCT B.MPV C.RET D.MCHC E.MONO% 5、红细胞平均血红蛋白浓度 A.PCT B.MPV C.RET D.MCHC E.MONO% 6、当RDW增大时,说明红细胞 A.染色形态异常 B.体积变小 C.体积增大 D.大小不均一性 E.体积不变

7、MPV变化的临床意义中不正确的是 A.MPV减低提示有出血倾向 B.MPV越小,骨髓受抑制越严重 C.MPV持续低,说明感染未控制 D.白血病缓解期MPV增高 E.反应性血小板增多症时MPV减低 8、血小板减低,MPV增高,提示 A.骨髓受抑制 B.骨髓造血功能衰竭 C.骨髓正常,但外周血血小板破坏过多 D.血小板分布异常 E.骨髓病变 9、红细胞直方图出现双峰,底部变宽多见于 A.地中海贫血 B.再生障碍性贫血 C.铁粒幼贫血或缺铁性贫血恢复期 D.难治性贫血 E.溶血性贫血

10、三分群白细胞直方图上,中间细胞区不包括哪类细胞 A.嗜碱性粒细胞 B.嗜酸性粒细胞 C.中性粒细胞 D.单核细胞 E.幼稚细胞 11、白细胞稀释液不能破坏的细胞是 A.小红细胞 B.大红细胞 C.网织红细胞 D.有核红细胞 E.正常成熟红细胞 12、正常红细胞直方图中,大红细胞和网织红细胞分布于 A.50~125fl B.125~200fl C.36~360fl D.50~200fl E.35~95fl 13、白细胞直方图中淋巴细胞左侧区域异常,最不可能的原因是

贫血的诊断标准和分类

贫血的诊断标准和分类 贫血是指外周血液在单位体积中的血红蛋白浓度、红细胞计数和(或)红细胞比容低于正常低限,以血红蛋白浓度较为重要。贫血常是一个症状,而不是一个独立的疾病,各系统疾病均可引起贫血。贫血的诊断标准及分类特点如下描述: 一、诊断标准 依据我国的标准,血红蛋白测定值:成年男性低于120g/L、成年女性低于110g/L,其红细胞比容分别低于0 2、0.37,可诊断为贫血。 贫血的诊断标准及程度 男性女性孕妇 贫血 Hb<120g/L Hb<110g/L Hb<100g/L 极重度 Hb<30g/L 重度Hb30~59g/L 中度Hb60~89g/L 轻度Hb90~120g/L 二、分类 1.根据病因及发病机制分类 (1)红细胞生成减少 ①干细胞增生和分化异常: 造血干细胞:再生障碍性贫血、范可尼贫血。 红系祖细胞:纯红细胞再生障碍性贫血,肾衰引起的贫血。

②细胞分化和成熟障碍: DNA合成障碍:维生素B12缺乏,叶酸缺乏,嘌呤和嘧啶代谢缺陷(巨幼细胞贫血)。 Hb合成缺陷:血红素合成缺陷(缺铁性贫血和铁粒幼细胞贫血),珠蛋白合成缺陷(海洋性贫血)。 ③原因不明或多种机制:骨髓浸润性贫血,慢性病性贫血。 (2)红细胞破坏过多 ①内源性: 红细胞膜异常:遗传性球形细胞增多症,遗传性椭圆形细胞增多症。 红细胞酶异常:葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症,丙酮酸激酶缺乏症。 珠蛋白合成异常:镰形细胞贫血,其他血红蛋白病。 ②外源性: 机械性:行军性血红蛋白尿,人造心脏瓣膜溶血性贫血,微血管病性溶血性贫血。 化学、物理或微生物因素:化学毒物及药物性溶血,大面积烧伤,感染性溶血。 免疫性:自身免疫性溶血性贫血、新生儿同种免疫性溶血病、药物免疫性溶血性贫血。 单核-巨噬细胞系统破坏增多:脾功能亢进。 (3)失血性贫血:急性失血性贫血、慢性失血性贫血。 2.根据细胞形态学分类 贫血类型MCV(fl) MCH(pg) 疾病

治疗再生障碍性贫血最好的医院

治疗再生障碍性贫血最好的医院 治疗再生障碍性贫血医院?大家对于再生障碍性贫血的了解可能不够多,因此在发病的时候不能够给与他及时的治疗,那么再生障碍性贫血治疗的方法有什么呢,今天我们专科医院的专家就为大家简单的介绍下。小编父亲也曾是一位再生障碍性贫血患者,由于长期接触化学产品病情很严重,去医院确诊后用强的松、康力龙等西药控制副作用很大,而且血象特别低,不管怎么吃药一点不见回升,基本上一个月要输次血液,经济负担特别大,一个偶然的机会通过熟悉介绍用,需要自己熬制的汤药虽然苦点,但疗效却出奇的好,不到半年时间,血象直线上升,到现在基本恢复正常人的水平了,而且不用吃西药更不用输血了,治疗的费用也很划算,身体也很健康。 专家指出现在医学科技的疾病,在治疗其疾病上中西医都有着很好的治疗方法,中医在近几年不断的研究其疾病,中医对再生障碍性贫血的症状有了清楚的认识,并根据这几种症状,研究出了针对这几种症状的治疗再生障碍性贫血的中药方,下面就介绍给大家。 (一)补肾生髓法中医认为再障是由于肾功能损伤引起的,因此,中医疗法是以补肾为主,通过临床治疗证明这是目前最为有效的中医治法。 (二)补益心脾法除表现肾虚的症状之外,还有表现为心脾两虚证候者,这种疗法多用于这些患者,且多用于慢性再障病情较轻者,常伍用补肾药物治疗再障。证见:面色苍白无华或萎黄,纳呆,腹胀脘闷,便溏,神疲乏力,舌淡苔白,脉虚无力。方用归脾汤加味。 (三)益气生血法面对仅有气血两虚的患者时,益气生血法就发挥了功效,尤其对于阴阳五脏证候尚不明显者。多为慢性再障的轻型病例,为治标的辅助治疗。证见:面色不华或萎黄,眩晕,心悸气短,乏力,舌质淡红苔薄,脉儒细。常用方为八珍汤加减。 四)补肾活血法活血化瘀药具有改善骨髓造血微环境和免疫抑制的作用,借以解除"髓海瘀阻"和免疫异常所致的骨髓抑制,从而有利于造血细胞的生长。与祖国医学的"瘀血不去,新血不生"的理论相一致。临床上对于用补法治疗效果不着而又无明显出血倾向的患者,在补肾的基础上适当加入一些活血化瘀药物,能够提高部分病人的疗效。

先天性纯红细胞再生障碍性贫血诊疗指南(罕见病诊疗指南)

25.先天性纯红细胞再生障碍性贫血 概述 先天性纯红细胞再生障碍性贫血是一种核糖体蛋白结构基因突变导致核糖体生物合成异常的少见遗传性疾病,又称Diamond-Blackfan Anemia(DBA),是由红细胞内源性生成缺陷所致,呈常染色体显性或隐性遗传。绝大多数患儿起病发生于1岁以内,表现为大细胞性贫血、骨髓红系细胞明显减少、发育畸形和肿瘤易感性增高等。 病因和流行病学 DBA于1936年由学者Josephs首次报道,1938年由学者Diamond和Blackfan 报道描述,因而得名。DBA是一种核糖体合成障碍性疾病,是影响核糖体合成的基因突变所致。目前认为核糖体功能缺陷引起选择性红系生成不良,表现为红系定向祖细胞存在增殖、分化、凋亡及对细胞因子无反应的内在缺陷,因同时观察到DBA患者有广泛的躯体畸形,可以出现其他血细胞异常,发展为再生障碍性贫血,提示DBA也可累及除红系造血外的多个系统。另外,核糖体的合成受损也影响肿瘤蛋白p53(tumor protein p53,TP53)肿瘤抑制通路的稳定性和活性,这被认为是疾病临床表现(包括红细胞生成受损、肿瘤易感)的原因,p53激活及下游事件导致细胞周期俘获和细胞凋亡。通常表现为常染色体显性遗传,但是在一个家族中严重程度差异很大(外显率降低)。 通过连锁分析揭示DBA的遗传基因位点已被陆续检出。约25%的DBA患者是编码核糖体蛋白19的基因(RPS19)发生突变。已有编码核糖体大亚基基因(RPL35A、RPL5、RPL11)和核糖体小亚基基因(RPS24、RPS17、RPS7、RPS10、RPS26)致病性突变的描述,在50%以上的DBA患者中出现。其中RPL5或RPL11突变患者更常出现躯体畸形。 DBA患儿EPO生成正常,尚无EPO抗体的描述。2012年研究发现,DBA 患者的造血转录因子GATA1也可出现剪接区突变,这种突变是除核糖体蛋白异常之外另一种可导致DBA的因素,可损害全长蛋白(一种红系分化所必需的转录因子)的生成,为X连锁或常染色体隐性遗传。其他的机制可能有原癌基因c-myc的激活。

重型再生障碍性贫血的治疗概要

重型再生障碍性贫血的治疗 [ 08-09-17 10:53:00 ] 作者:韩福梅编辑:studa20 【摘要】重型再生障碍性贫血(SAA)是由多种原因引起的骨髓造血功能不全综合征。人们对该病的治疗进行了广泛而深入的研究,取得了许多突破性进展。本文从造血干细胞移植及免疫抑制剂等方面对重型再生障碍性贫血的治疗做一综述 【关键词】重型再生障碍性贫血细胞移植免疫抑制剂治疗重型再生障碍性贫血(SAA)是由多种原因引起的骨髓造血功能不全综合征,其血液学特征性改变是外周血三系明显减少,中性粒细胞绝对值 <0.5×109/L,血小板<20×109/L,骨髓增生明显低下。该病自然病程为3~6个月,几十年来,人们对该病的治疗进行了广泛而深入的研究,取得了许多突破性进展,SAA的治疗缓解率已由20世纪80年代的低于10%升至60%~80%。现仅就SAA治疗方面的现状简要综述如下。 1 造血干细胞移植(HSCT)SAA主要发病机制之一是造血干、祖细胞质和(或)量的缺陷,造血干细胞移植有望从根本上解决这一问题。 1 1 骨髓移植(BMT)在BMT治疗中以异基因骨髓移植(Allo BMT)应用最为广泛。来自组织相容性抗原(HLA)相匹配的同胞骨髓供者的移植,效果最为理想。Bacigalupo等[1]总结了欧洲BMT小组1971~1998年1759例SAA患者接受Allo BMT治疗的资料显示,80%的患者可长期存活。目前,Allo BMT存在的主要问题是如何降低移植排斥(GR)和移植物抗宿主病(GVHD)。移植前选择合理的预处理方案及移植后恰当的免疫治疗是降低GR率和GVHD发生的有效手段。随着HLA配型技术的不断提高、支持治疗及预防GVHD的措施等的不断改善,Allo BMT治疗后SAA患者的长期存活率亦在不断提高。 1 2 外周血干细胞移植(PBSCT)20世纪90年代以来,随着造血刺激因子(如G CSF、GM CSF)的广泛应用,从健康供者采集造血干细胞,并供移植应用成为可能。与骨髓相比,外周血干细胞不仅具有采集方法简便,患者痛苦少等优点,且从正常供者动员后的外周血干细胞中性粒细胞、巨噬细胞(LTC LC)的含量均高于骨髓[2],故外周血干细胞移植后造血系统及免疫系统重建较快,从而降低了感染率和早期病死率。国内外对成功病例均有报道。 1 3 脐血移植(CBT)各种研究表明,脐血(CB)中早期干细胞较骨髓中丰富,为造血干细胞的另一理想来源。CB具有感染率、GVHD发生率低且程度轻等特点。近来有不少有关脐血移植成功的报道,大部分见于儿童。1995年国际脐血移植登记处收到全世界44例脐血移植治疗SAA成功病例,年龄中位数为4岁(0.18~16岁)。成人脐血移植因其细胞数目相对不足而报道较少。文献报道,采用FL(FLT3 ligand)联合TPO(trombopoietin)培养脐血20周后,可将其中的长期培养始动细胞扩增数万倍以上[3]。随着干细胞体外扩增技术的逐渐成熟,脐血移植可望广泛应用于临床。 2 免疫抑制剂(IS)IS治疗SAA已有30年的历史。大量经验表明该方 作者单位:261400 山东莱州,莱州市第一人民医院血液内科

有核红细胞

正常人血片中不会出现有核红细胞[1],但由于某些疾病的原因,常发生有核红细胞出现于外周血或静脉血的现象[2]、为了解血象分类中出现有核红细胞与某些疾病的关系,无锡一院中心实验室及血液科对100例不同年龄段患者的血片中出现有核红细胞的病例进行观察,探讨其病因及临床意义、 选择无锡一院自1998年1月至2003年12月 门诊或住院病人的血常规分类中发现有核红细胞的患者,其中男性54例,女性46例,年龄2~84岁、1、2 检测方法 1)取外周血或静脉血5μL推制厚薄适宜及头、体、尾清晰的血片,待干后用瑞氏、 2)采用姬姆萨复合染液染色10min,用水冲洗染液,待干后选择体尾交界处,在油镜下分类计数100个白细胞、 3)同时记录检出有核红细胞的个数(即有核红细胞个数/分类100个白细胞)、 2 结果 100例血片中出现有核红细胞的患者,经诊断 分布于12种疾病、该100例均为未经治疗的初诊病人,后经临床、骨髓像、免疫分型、染色体分析及其它有关检查后确诊的患者,见表1、 表1 检出有核红细胞患者的疾病分布情况 Tab、1 Distributionofdiseaseinwhichnuclealedred2cellwas detected 疾病名称例数有核红个数/分类100个白细胞急性非淋巴细胞白血病(M6除外)211~5急性淋巴细胞白血病31~4骨髓增生异常综合症181~10多发性骨髓瘤21~3骨髓纤维化210~35骨髓转移癌41~4恶性组织细胞病51~3溶血性贫血165~28失血性贫血22~15缺铁性贫血112~8巨幼细胞性贫血152~9急性红白血病(M6)1251)由表1可见,血片中有核红细胞检出率较高的疾病依次为骨髓纤维化、溶血性贫血、急性红白血病(M6)、失血性贫血、骨髓增生异常综合症(MDS)等5种,其有核红细胞检出率>10个/分类100个白细胞、其余7种疾病有核红细胞检出率<10个/分类100个白细胞,其中有核红细胞多为中、晚幼红细胞,偶见原红、早幼红细胞,但M6除外、 2)骨髓纤维化时机体可代偿性髓外造血[3],主要为脾脏造血,由于髓外造血缺少屏障,幼稚细胞易进入血循环,故血片中可见有核红细胞及幼稚粒细胞,且比例较高,并可见泪滴状红细胞、由于骨髓纤维化,骨髓穿刺经常失败,干抽或仅见少量造血细胞,骨髓活检则提示有不同程度的纤维化、

2017版:再生障碍性贫血诊断与治疗中国专家共识(全文)

2017版:再生障碍性贫血诊断与治疗中国专家共识(全文) 为进一步提高我国再生障碍性贫血(AA)的诊治水平,中华医学会血液学分会红细胞疾病(贫血)学组在《再生障碍性贫血诊断治疗专家共识》(2010版)的基础上,参考国外诊治指南及近年相关文献,广泛征求专家建议和意见,重新制订了以下AA诊断与治疗新版中国专家共识。一、AA定义及发病机制 AA是一种骨髓造血衰竭(BMF)综合征。其年发病率在我国为0.74/10万人口,可发生于各年龄组,老年人发病率较高,男、女发病率无明显差异。AA分为先天性及获得性。目前认为T淋巴细胞异常活化、功能亢进造成骨髓损伤在原发性获得性AA发病机制中占主要地位,新近研究显示遗传背景在AA发病及进展中也可能发挥一定作用,如端粒酶基因突变,也有部分病例发现体细胞突变。先天性AA罕见,主要为范可尼贫血(FA)、先天性角化不良(DKC)、先天性纯红细胞再生障碍(DBA)、Shwachmann-Diamond综合征(SDS)等。绝大多数AA属获得性,故本指南主要讨论原发性获得性AA。 二、AA的诊断建议 (一)诊断AA的实验室检测项目 1.必需检测项目: (1)血常规检查:白细胞计数及分类、红细胞计数及形态、血红蛋白(HGB)水平、网织红细胞百分比和绝对值、血小板计数(PLT)和形态。(2)多部位骨髓穿刺:至少包括髂骨和胸骨。骨髓涂片分析:造血细胞

增生程度;粒、红、淋巴系细胞形态和阶段百分比;巨核细胞数目和形态;小粒造血细胞面积;是否有异常细胞等。(3)骨髓活检:至少取2 cm骨髓组织(髂骨)标本用以评估骨髓增生程度、各系细胞比例、造血组织分布(有无灶性CD34+细胞分布等)情况,以及是否存在骨髓浸润、骨髓纤维化等。(4)流式细胞术检测骨髓CD34+细胞数量。(5)肝、肾、甲状腺功能,其他生化,病毒学(包括肝炎病毒、EBV、CMV等)及免疫固定电泳检查。(6)血清铁蛋白、叶酸和维生素B12水平。(7)流式细胞术检测阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)克隆(CD55、CD59、Flaer)。(8)免疫相关指标检测:T细胞亚群(如CD4+、CD8+、Th1、Th2、Treg等)及细胞因子(如IFN-γ、IL-4、IL-10等)、自身抗体和风湿抗体、造血干细胞及大颗粒淋巴细胞白血病相关标志检测。(9)细胞遗传学:常规核型分析、荧光原位杂交[del(5q33)、del(20q)等]以及遗传性疾病筛查(儿童或有家族史者推荐做染色体断裂试验),胎儿血红蛋白检测。(10)其他:心电图、肺功能、腹部超声、超声心动图及其他影像学检查(如胸部X线或CT等),以评价其他原因导致的造血异常。 2.可选检测项目: 有条件的医院可开展以下项目:(1)骨髓造血细胞膜自身抗体检测;(2)端粒长度及端粒酶活性检测、端粒酶基因突变检测、体细胞基因突变检测。 (二)AA诊断标准 1.血常规检查:

先天性纯红细胞再生障碍性贫血诊疗概况

先天性纯红细胞再生障碍性贫血 概述 先天性纯红细胞再生障碍性贫血是一种核糖体蛋白结构基因突变导致核糖体生物合成异常的少见遗传性疾病,又称Diamond-Blackfan Anemia(DBA),是由红细胞内源性生成缺陷所致,呈常染色体显性或隐性遗传。绝大多数患儿起病发生于1岁以内,表现为大细胞性贫血、骨髓红系细胞明显减少、发育畸形和肿瘤易感性增高等。 病因和流行病学 DBA于1936年由学者Josephs首次报道,1938年由学者Diamond和Blackfan 报道描述,因而得名。DBA是一种核糖体合成障碍性疾病,是影响核糖体合成的基因突变所致。目前认为核糖体功能缺陷引起选择性红系生成不良,表现为红系定向祖细胞存在增殖、分化、凋亡及对细胞因子无反应的内在缺陷,因同时观察到DBA患者有广泛的躯体畸形,可以出现其他血细胞异常,发展为再生障碍性贫血,提示DBA也可累及除红系造血外的多个系统。另外,核糖体的合成受损也影响肿瘤蛋白p53(tumor protein p53,TP53)肿瘤抑制通路的稳定性和活性,这被认为是疾病临床表现(包括红细胞生成受损、肿瘤易感)的原因,p53激活及下游事件导致细胞周期俘获和细胞凋亡。通常表现为常染色体显性遗传,但是在一个家族中严重程度差异很大(外显率降低)。 通过连锁分析揭示DBA的遗传基因位点已被陆续检出。约25%的DBA患者是编码核糖体蛋白19的基因(RPS19)发生突变。已有编码核糖体大亚基基因(RPL35A、RPL5、RPL11)和核糖体小亚基基因(RPS24、RPS17、RPS7、RPS10、RPS26)致病性突变的描述,在50%以上的DBA患者中出现。其中RPL5或RPL11突变患者更常出现躯体畸形。 DBA患儿EPO生成正常,尚无EPO抗体的描述。2012年研究发现,DBA 患者的造血转录因子GATA1也可出现剪接区突变,这种突变是除核糖体蛋白异常之外另一种可导致DBA的因素,可损害全长蛋白(一种红系分化所必需的转录因子)的生成,为X连锁或常染色体隐性遗传。其他的机制可能有原癌基因c-myc的激活。

2纯红细胞再生障碍性贫血诊断及治疗

纯红细胞再生障碍性贫血诊断及治疗 Pure red cell aplasia,PRCA 刘红 (南通大学附属医院血液科) 【诊断】 一、临床表现: (一)贫血:是唯一的症状和主诉。 (二)胸腺瘤的相关症状:胸腺瘤生长到一定体积时,可出现胸痛、胸闷、咳嗽及前胸部不适等压迫症状。极少数肿瘤可出现上腔静脉压迫综合症的表现。部分胸腺瘤还可合并某些综合症,如重症肌无力,低球蛋白血症、肾病综合症、自身免疫性疾病等。(三)先天性异常:可伴先天性畸形,如鱼际扁平。身材矮小常见,拇指三节指骨、小耳畸形和唇腭裂少见。父母常为近亲结婚,此类纯红再障又称Diamond-Blackfan综合症。 二、实验室检查 (一)外周血:正常细胞正常色素性贫血。白细胞及血小板正常。 (二)骨髓象:红系细胞各阶段显著减少或缺如。粒系及巨核细胞正常。三系细胞均无病态造血。 (三)溶血相关试验一般阴性。 (四)染色体检查:除Diamond-Blackfan综合症偶有染色体异常外,染色体正常。(五)影像检查:合并胸腺瘤时某些患者CT片甚至胸透或摄胸片可发现纵膈肿物阴影。(六)铁利用率降低,血清铁、总铁结合力及铁蛋白可增加,血清中可有多种抗体,如冷凝集素、温凝集素、冷溶血素、抗核抗体和红斑狼疮因子等。 【治疗】 (一)一般治疗 去除病因、输红细胞。合并胸腺瘤的应尽早手术切除。 (二)环孢素治疗: 环孢素对纯红再生障疗效佳,有效率90%以上。4-6mg/kg/天。治疗剂量应用满12个月,以后减量速度低于10%的剂量/月。 (三)大剂量静脉丙球:有效率80%作用,但维持时间较短。 (四)雄性激素刺激造血。 (五)其他治疗:糖皮质激素、促红素刺激造血。个别Diamond-Blackfan综合症患者曾做

再生障碍性贫血

再生障碍性贫血 一、前沿学术概述 传统观念认为,再生障碍性贫血(aplastic anemia,AA)(再障)是一组化学、物理、生物因素或原因不明所致的骨髓造血功能衰竭症。这是一个以形态学为基础的概念,诊断主要依据血象和骨髓象改变,是个综合征。既往根据“种子(造血干祖细胞)、土壤(造血微环境)、虫子(异常免疫)”假说和W/W v、Sl/Sl d动物模型及放化疗导致的造血功能衰竭现象,认为再障是一个异质性疾病,是综合征。该“综合征”涵盖了众多骨髓造血功能衰竭症,是多病共有的“症”,而非独立的疾病体系。目前国内外对再障的认识较传统观念有显著进步:①确定骨髓造血功能衰竭综合征不等同于AA,AA只是其中的一种;②明确了AA是T淋巴细胞功能亢进而介导的以造血器官——骨髓为靶器官的自身免疫性疾病;③免役抑制治疗可以治愈AA[1-3]。AA概念一旦被明确,不仅利于AA的正确诊断与治疗,而且使得AA发病机制研究及对其他骨髓造血功能衰竭症的认识均有极大帮助。 1 大量的研究结果均提示细胞免疫尤其是T淋巴细胞量和功能的变化在再障发病中起关键作用。 ①再障患者的T淋巴细胞增多、T淋巴细胞亚型比例失常及功能亢进。 再障患者体内T淋巴细胞亚群比例失调,表达激活标志,如CD25、HLA-DR、CD56、CD57的T淋巴细胞显著高于对照,且骨髓中的比例高于外周血。免疫抑制治疗后,这些活化细胞数量下降。 ②致敏T淋巴细胞为寡克隆性。 如果认为再障是T淋巴细胞介导的以骨髓为靶器官的自身免疫性疾病,那么,在骨髓中应可以看到T淋巴细胞克隆性增生。用RT-PCR法检测发现AA患者Vβ基因中Vβ3、Vβ20、Vβ21、Vβ22表达率增高,且每例CDR3均有1-2个占优势的不同的J基因重组,表明AA患者的多克隆T淋巴细胞已被高度增生的寡克隆淋巴细胞代替。 ③再障患者T淋巴细胞和淋巴细胞因子的造血抑制与促造血细胞凋亡的作用。 免疫抑制治疗前AA的CD8+细胞可以抑制BFU-E、CFU-GM形成。AA患者T淋巴细胞在体外不经预先刺激即可自发分泌IFN-γ,刺激后分泌IFN-γ、TNF-α的T淋巴细胞较正常对照组增多,培养上清中的IFN-γ、TNF-α的水平也增高。重型再障(SAA)骨髓标本中可检测到IFN-γ mRNA,而健康对照、其它慢性贫血需经常输血者、化疗后全血细胞减少及MDS患者BMMNC均无IFN-γ mRNA表达。 IFN-γ、TNF-α均可以诱导CD34+细胞表达Fas抗原,其所介导的对骨髓造血细胞免疫攻击,不仅仅是简单的造血抑制作用,而且是对造血祖细胞的直接破坏。实际上,在再障患者的骨髓CD34+细胞也确实高表达Fas抗原。内生性造血抑制因子(如IFN-γ)在造血干祖细胞旁近作用时,很低水平就能够起到显著效应。 还有其他抑制因子亦起一定作用,如部分再障患者血清中有MIP-1α水平升高。 ④Th1/Th2失衡及DC1亚群失调 虽然过去长期认为CD8+淋巴细胞(CTL)在再障的发病中起重要作用,但近来研究提示CD4+细胞(Th细胞)也有着重要作用。 对AA患者骨髓细胞进行T细胞克隆培养,均为CD4+细胞,可抑制BFU-E、CFU-GM 的形成,能直接攻击自身或异体的CD34+细胞。去除SAA患者BMMNC中的CD4+细胞,可以增加BFU-E、CFU-E及CFU-GM的集落形成。而且,在SAA患者HLA确定的易感基因也均是HLAII类分子,而HLAII类分子介导的是CD4+T淋巴细胞的活化。 AA患者外周血单个核细胞及骨髓中Th1细胞(CD4+IFN-γ+细胞)数量增加,Th1/Th2显著升高。Th1细胞的效应细胞和效应因子——CD3+CD8+细胞、TNF-α均与网织红细胞、中

有核红细胞专题报告

外周血检出有核红细胞3例结果分析 1.前言 成熟的红细胞是无细胞核的,成分是蛋白质和铁,有运输氧的功能。但是人体内细胞生长不可能没有细胞核,所以有核红细胞(nucleated red blood cell NRBC)实际上是未成熟的红细胞即幼红细胞。除一周内婴幼儿外,正常成人血涂片中不会出现有核红细胞[1],但由于某些疾病的原因,常发生有核红细胞出现在外周血或静脉血的现象[2] .有核红细胞主要出现在以下血液系统疾病中:(1)溶血性贫血:RBC被大量破坏,机体相对缺氧,RBC生成素水平增高,骨髓红系增生,网织红细胞和部分幼稚红细胞提前释放入血,说明骨髓有良好的调节功能。 (2)、造血系统恶性疾病:骨髓充满大量白血病细胞使幼红细胞提前释放,有核红细胞以中幼晚幼为主。 (3)、慢性骨髓增生疾病:骨髓纤维化使有核红细胞来自髓外造血和纤维化的骨髓。 (4)、脾切除:骨髓中有个别有核红细胞能达到髓窦,当脾被切除后,不能被脾脏扣留从而释放入血 2.现状分析 虽然有核红细胞基本上都出现在血液科疾病中,但是在其他科室住院的病人血涂片中也会发现有核红细胞。但血涂片的复检率却不容乐观,使得不少检验人员过分依赖仪器的结果而忽视了对血涂片细胞形态的观察。在国外发达国家的调查结果显示,在大型医疗机构中,血细胞分分析仪分析后涂片复查率约为30%,维持在较高的比率,而在国内医疗结构的调查结果显示,血涂片复查率不足15%,甚至在部分医疗机构中血涂片的复查率为0%,说明我国对血涂片复查的重要意义尚缺乏足够的重视。因此,准确计数外周血NRBC对于某些疾病的诊断及鉴别诊断具有重要的临床意义[3]。,这就要求我们在日常工作中做好血涂片的复检工作,以防漏诊和误诊 3.问题确立和解决办法 本人搜集了三例血液科以外科室血涂片中发现有核红细胞的病例,现将发现过程报告如下: 3.1仪器提示有核红细胞 三份病例中有2份为静脉血,一份为末梢血。静脉血在COULTER GENS上检测,末梢血在ABX仪器上检测。GENS散点图报警一例提示为“NRBCs(有核红细胞)”一例提示为“Variant Lymphs(异淋)”,提示异淋因为有核红细胞在形态上与淋巴细胞相似,仪器不易区分。白细胞直方图“两峰一谷”变化为“三峰”中间峰较小,提示有幼稚细胞存在。ABX直接提示“有核红细胞“。

首次病程记录(再生障碍性贫血)

2012/5/31 17:57:17 首次病程记录 病例特点: 1、老年男女性。病前6个月有无病毒感染、应用骨髓毒性药物、接触有毒化学物质、长期或过量暴露于射线工作环境接触史。 2、隐匿急性发病。贫血、发热、出血为病史特征。 3、体征:贫血貌,皮下出血点,淋巴不及,肝脾未扪及。 4、辅助检查:血常规:WBC Lymph Gran% Lymph% Rbc HGB HCT MCV MCHC PLT 初步诊断:再生障碍性贫血(aplastic anemia, AA,再障) 诊断依据: 1、可疑病史:病毒感染(如肝炎病毒、微小病毒B19等)、应用骨髓毒性药物、接触有毒化学物质、长期或过量暴露于射线是再障的高危因素。 2、(1)全血细胞减少,网织红细胞<,淋巴细胞比例增高。血象满足至少下列2项:a:血红蛋白<100g/l b:血小板<50×10^9/L c:中性粒细胞<×10^9/L。(2)一般无肝脾肿大。(3)骨髓多部位增生减低(<正常的50%)或重度减低(<正常的25%),造血细胞减少,非造血细胞比例增高,骨髓小粒空虚,骨髓活检示造血组织减少。(4)除外引起全血细胞减少的其它疾病,如急性造血功能停滞、骨髓增生异常综合症、范科尼贫血、PNH、Evans综合征、免疫相关性全血细胞减少、骨髓纤维化、毛细胞白血病、低增生性白血病、间变性T细胞淋巴瘤等。 鉴别诊断: 1、阵发性睡眠性血红蛋白尿尤其是血红蛋白尿不发作者极易误诊为再障。本病出血和感染较少见,网织红细胞增高,骨髓幼红细胞增生,尿中含铁血黄素、糖水试验及Ham试验呈阳性反应,成熟中性粒细胞碱性磷酸酶活力低于正常,均有助于鉴别。 2、骨髓增生异常综合征(MDS)

首次病程记录(再生障碍性贫血)(内容清晰)

2012/5/31 17:57:17首次病程记录 病例特点: 1、老年男女性。病前6个月有无病毒感染、应用骨髓毒性药物、接触有毒化学物质、长期或过量暴露于射线工作环境接触史。 2、隐匿急性发病。贫血、发热、出血为病史特征。 3、体征:贫血貌,皮下出血点,淋巴不及,肝脾未扪及。 4、辅助检查:血常规:WBC Lymph Gran% Lymph% Rbc HGB HCT MCV MCHC PLT 初步诊断:再生障碍性贫血(aplastic anemia, AA,再障) 诊断依据: 1、可疑病史:病毒感染(如肝炎病毒、微小病毒B19等)、应用骨髓毒性药物、接触有毒化学物质、长期或过量暴露于射线是再障的高危因素。 2、(1)全血细胞减少,网织红细胞<0.01,淋巴细胞比例增高。血象满足至少下列2项:a:血红蛋白<100g/l b:血小板<50×10^9/L c:中性粒细胞<1.5×10^9/L。(2)一般无肝脾肿大。(3)骨髓多部位增生减低(<正常的50%)或重度减低(<正常的25%),造血细胞减少,非造血细胞比例增高,骨髓小粒空虚,骨髓活检示造血组织减少。(4)除外引起全血细胞减少的其它疾病,如急性造血功能停滞、骨髓增生异常综合症、范科尼贫血、PNH、Evans 综合征、免疫相关性全血细胞减少、骨髓纤维化、毛细胞白血病、低增生性白血病、间变性T细胞淋巴瘤等。 鉴别诊断: 1、阵发性睡眠性血红蛋白尿尤其是血红蛋白尿不发作者极易误诊为再障。本病出血和感染较少见,网织红细胞增高,骨髓幼红细胞增生,尿中含铁血黄素、糖水试验及Ham试验呈阳性反应,成熟中性粒细胞碱性磷酸酶活力低于正常,均有助于鉴别。

再生障碍性贫血最好的治疗方法

再生障碍性贫血最好的治疗方法 再生障碍性贫血患者会出现造血功能异常,由此会导致患者的身体出现多种症状,比如贫血、面色苍白、体倦乏力等。再生障碍性贫血患者在得病之后,一方面要进行积极的治疗,另一方面要注意自己的日常生活。小编也曾有过再障的经历,记得当时天天吃很多像猪肝、牛肉、鸡蛋、牛奶等有营养的食物,但由于长期服用西药的原因吧,血象一直很低,只有常人的十分之一左右,上下楼,走个四五十米就混身冒汗,感觉特别累,别说上班了,就去买菜都费劲,后来经病友介绍用康髓诺调养了近半年左右,不仅身体各方面都好转了,而且血象回升得跟正常人差不多了,今天小编以自己的切身经历现身说法,希望帮助更多的患者摆脱噩梦般的生活,恢复健康快乐! 那么,再生障碍性贫血患者患者不管在治疗方面还是在生活的护理方面都要时刻的注意多吃吃一些新鲜的蔬菜和水果,具体哪些蔬菜和水果对于再障人群有帮助呢,让我们来看一下吧。 再生障碍性贫血最好的治疗方法?一.发菜:发菜的颜色虽然很黑,,卖相不好看,但是不代表发菜所含的营养物质就少,发菜所含的铁质较高,用发菜煮汤做菜,有很好的补血功效。 再生障碍性贫血最好的治疗方法?二.胡萝卜:胡萝卜含有丰富的维生素B、C,以及胡萝卜素,然而胡萝卜素对补血的功效非常的大,可以用胡萝卜煮汤,也可以把胡萝卜榨汁,加入蜂蜜当饮料喝。 再生障碍性贫血最好的治疗方法?三.金针菜:金针菜含铁非常的丰富,而且同时金针菜还含有丰富的维生素A、B1、C、蛋白质、脂肪及秋水仙醉碱等营养素,对再生障碍性贫血有很大的功效。 再生障碍性贫血最好的治疗方法?四.萝卜干:萝卜干虽然是一种非常便宜的蔬菜,但是萝卜干含有的维生素B和铁质元素却非常的高,那么再障患者可以适量的吃一些补充营养。 再生障碍性贫血最好的治疗方法?五.菠菜:菠菜有不错的补铁功效,而且菠菜中还含有丰富的铁质胡萝卜素,那么如果你不爱吃胡萝卜,就可以多吃一些菠菜补血。 再生障碍性贫血最好的治疗方法?六、红枣粥:红枣含有丰富的胶原成分,

网织红细胞极其相关参数的临床应用

网织红细胞极其相关参数的临床应用 网织红细胞参数缩写及参考范围 RET%:网织红细胞比率0.57--2.07% RET#:网织红细胞绝对值22.4--93.5 109/L LFR:低荧光网织红细胞87.8--98.6% MFR:中荧光网织红细胞1.8--12.5% HFR:高荧光网织红细胞 1.8--12.5% IRF:未成熟网织红细胞0--2.4% 网织红细胞是晚幼红细胞脱核后到完全成熟红细胞间的过渡细胞,是反映骨髓造血功能的重要指标。采用血液分析仪,流式细胞法对RET 进行分类计数,可将RET分成LFR、MFR、和HFR,荧光越高,表示网织红细胞含核酸越多,细胞也就越幼稚;IRF为MFR和HFR之和,表示幼稚细胞占总RET的百分比。RET及其各参数的临床意义可大致归纳如下: 一、新生儿相关疾病的网织红水平 RET被视为EPO(促红细胞生成素)功能活跃的反应,新生儿RET 增多被作为溶血性疾病、出血和缺氧的指针;对早产儿贫血恢复进程的预测和输血血型不合的评估都是一个有价值的指标。HFR对EPO功能而言比网织红细胞计数更实用 二、再生障碍性贫血时网织红细胞 急性再障:Hb下降较快,RET <1%,RET绝对值< 15x109 /L,WBC 中性粒细胞绝对值< 0.5 x109 /L,PLT常< 10 x109/L。 慢性再障:骨髓造血障碍所致,Hb下降较缓慢,RET、WBC与WBC 中性粒细胞绝对值和PLT较急性再障时高。 再生障碍危象时:Hb、RBC、HCT明显减少,Hb常低至20-30g/L,网织红细胞急剧下降或为“0”。 纯红细胞再障碍:贫血呈正细胞性,网织红细胞显著减少(<0.1%)或缺如。白细胞和血小板正常。 三、缺铁性贫血时网织红细胞 RET大多正常或轻度增高,,服用铁剂后一周左右RET可迅速增高

难治性血液病 第1章 难治性再生障碍性贫血

第一章难治性再生障碍性贫血 再生障碍性贫血是一组由化学物质、物理因素、生物因素及不明原因引起的造血干细胞受损,造血微环境损伤,免疫机能异常,红髓向心性萎缩,被脂肪髓代替,从而导致造血组织减少,造血机能衰竭,全血细胞减少为特征的疾病。 Ehrlich于1888年首先报道了一例年轻女性患者有严重的贫血,白细胞减少,发热,牙龈溃疡,月经过多,尸检发现大部分骨髓为黄色脂肪髓。此后,陆续有学者报道类似的疾病发生,直至1934年再生障碍性贫血才被认为是一种独立的疾病。随着对再障的研究的深入,学者们发现再障不仅是造血干细胞的损伤,而且有造血微环境的病变,20世纪70年代后,通过实验室研究发现再障患者的T 淋巴细胞免疫异常导致了造血干细胞抑制,免疫抑制剂的治疗也提高了急性再障的治疗疗效。 一、难治性原因分析 (一)确切的致病原因尚未明确 再生障碍性贫血的致病因素有很多,如体质性因素和获得性因素。获得性致病因素又可分为(1)原因不明。(2)化学因素,可引起再障的药物及某些化学物质见表1。(3)物理因素,X射线、镭、放射性物质等。(4)生物因素,肝炎病毒、各种严重感染及创伤等。这些理化因素所致的再障中,有的与剂量有关,即接受了足够的剂量,一般人都可发生再障;而有些致病因素与剂量关系不大,与个人体质有关,疾病往往较为严重。 表1 引起再障的化学因素 1、药物: (1)抗生素:氯霉素,偶继发于链霉素、青霉素、四环素等 (2)化疗药物:柔红霉素,丝裂霉素,氨甲喋呤,巯嘌呤,秋水仙碱等 (3)抗癫痫药:苯妥英钠等 (4)抗糖尿病药:磺脲类药 (5)抗甲状腺药:他巴唑、甲硫氧嘧啶等 (6)抗风湿药:保泰松、阿斯匹林等

网织红细胞参数的临床应用

网织红细胞参数的临床应用 网织红细胞是未完全成熟的红细胞,是反映骨髓造备功能的重要指标。全血细胞分析仪给我们提供了网织红细胞更多的参数,这些参数对多种疾病的诊断,治疗及监测有竟要的意义。尤其在贫血的诊断和治疗后评估骨髓造血反应方面有着重要的作用。 Abstract:Reticulocyte is not fully mature red blood cells,is an important index reflecting bone marrow preparation function. Whole blood cell analyzer provides us with reticulocyte parameters of red blood cell more,diagnosis of these parameters on various diseases,have the significance to the treatment and monitoring. Especially in the diagnosis and treatment of anemia after the assessment of bone marrow hematopoietic reaction plays an important role. Key words:Anemia;Ret;LFR;MFR;HFR;IRF 網织红细胞(reticulocyte,Ret)是未完全成熟的红细胞。是反映骨髓红系造血功能以及判断贫血和相关疾病疗效的重要指标。在贫血的断和监测骨髓对治疗的反应方面具有重要的临床价值。近年来随着高性能全自动血细胞分析仪的应用,网织红细胞的检测进入了新的阶段,为网织红细胞计数提供了更为先进的检测方法。全血细胞分析仪也给我们提供了网织红细胞更多的参数,对于疾病的诊断和治疗有具有一定的价值。 1 网织红细胞的生成 Ret是介于有核红细胞和成熟红细胞之间的一种过渡形式的未成熟红细胞,约占循环红细胞总数的1%,因细胞内残存的核糖体RNA经煌焦油蓝或新亚甲蓝活体染色后在显微镜下呈网状而得名[1]。早期的Ret内含有线粒体、少量的核糖体以及高尔基体残体,仍具有合成血红蛋白的能力,红细胞中血红蛋白总量的20%~30%是在这个时期合成的。随着Ret的成熟,其合成血红蛋白的功能逐渐消失,细胞膜表面也发生了变化(转铁蛋白受体消失等)[2]。 2 网织红细胞的检测方法 2.1显微镜下人工计数通过活体染色细胞胞质的RNA,依据形态学特征确定Ret[4-6]。早年Heilmeyer依据活体染色细胞内网状结构的量将Pet成熟度分为0、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期,在正常情况下,外周血96%以上Ret为Ⅲ、Ⅳ期成熟度。这种方法具有一定的局限性,受操作方法、涂片质量、染色质量、观察者变异等许多因素的影响,稳定性和重复性较差。 2.2血细胞自动分析仪计数血细胞自动分析仪提高了检测速度,同时避免了人工操作产生的差异性。同时,Ret的分析由单纯的Ret计数扩展到IRF和Ret 血红蛋白含量(CHr)等更多的参数、

再生障碍性贫血治疗

再生障碍性贫血治疗 综述 包括病因治疗、支持疗法和促进骨髓造血功能恢复的各种措施。慢性型一般以雄激素为主,辅以其他综合治疗,经过长期不懈的努力,才能取得满意疗效,不少病例血红蛋白恢复正常,但血小板长期处于较低水平,临床无出血表现,可恢复轻工作。急性型预后差,上述治疗常无效,诊断一旦确立宜及早选用骨髓移植或抗淋巴细胞球蛋白等治疗。另外,也有部分患者采用我国医学发明家刘同庆发明的“克癌7851”进行治疗,取得了十分满意的效果。 支持疗法 凡有可能引起骨髓损害的物质均应设法去除,禁用一切对骨髓有抑制 作用的药物。积极做好个人卫生和护理工作。对粒细胞缺乏者宜保护性隔离,积极预防感染。输血要掌握指征,准备做骨髓移植者,移植前输血会直接影响其成功率,尤其不能输家族成员的血。一般以输入浓缩红细胞为妥。严重出血者宜输入浓缩血小板,采用单产或HLA相合的血小板输注可提高疗效。反复输血者宜应用去铁胺排铁治疗。 雄激素 为治疗慢性再障首选药物。常用雄激素有四类:①17α-烷基雄激素类:如司坦唑(康力龙,Stanozolone)、甲氧雄烯醇酮、羟甲烯龙(oxymetholonE)、氟甲睾酮(fluoxymetholonE)、大力补(Dianabol)等;②睾丸素酯类:如丙酸睾酮、庚酸睾酮、环戊丙酸睾酮、十一酸睾酮(安雄)和混合睾酮酯(丙酸睾酮、戊酸睾酮和十一烷酸睾酮)又称"巧理宝";③非17α-烷基雄激素类:如苯丙酸诺龙和葵酸诺龙等;④中间活性代谢产物:如本胆脘醇酮和达那唑(Danazol)等。睾酮进入体内,在肾组织和巨噬细胞内,通过5α-降解酶的作用,形成活力更强的5α-双氢睾酮,促使肾脏产生红细胞生成素,巨噬细胞产生粒巨噬细胞集落刺激因子;在肝脏和肾髓质内存在5β-降解酶,使睾酮降解为5β-双氢睾酮和本胆烷醇酮,后两者对造血干细胞具有直接刺激作用,促使其增殖和分化。因此雄激素必须在一定量残存的造血干细胞基础上,才能发挥作用,急性、严重再障常无效。慢性再障有一定的疗效,但用药剂量要大,持续时间要长。丙酸睾丸酮50~100Mg/d肌肉注射,康力龙6~12mg/D口服,安雄120~160mg/d口服,巧理宝250mG每周二次肌肉注射,疗程至少6个月以上。国内报告的有效率为34.9%~81%,缓解率19%~54%。红系疗效较好,一般治后一个月网织红细胞开始上升,随后血红蛋白上升,2个月后白细胞开始上升,但血小板多难以恢复。部分患者对雄激素有依赖性,停药后复发率达25%~50%。复发后再用药,仍可有效。丙酸睾酮的男性化副作用较大,出现痤疮、毛发增多、声音变粗、女性闭经、儿童骨成熟加速及骨骺早期融合,且有一定程度的水钠潴留。丙睾肌注多次后局部常发生硬块,宜多处轮换注射。17α烷基类雄激素男性化副反应较丙睾为轻,但肝脏毒性反应显著大于丙睾,多数病人服药后出现谷丙转氨酶升高,严重者发生肝内胆汁瘀积性黄疸,少数甚至出现肝血管肉瘤和肝癌,但停药后可消散。