自然地理学-第二章 地壳

第二章地壳

第一节.地壳的组成物质

构成岩石的基本单元:

矿物滑石石膏方解石萤石磷灰石正长石石英黄玉刚玉金刚石

硬度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

主要造岩矿物:

1.石英(quartz):分布最广(仅次于长石),为酸性岩浆的主要成分,在沉积岩和变质岩中也常见。

2.长石:(最大量),

3.钾长石(正长石):玻璃光泽,完全解理

4.斜长石:玻璃光泽

5.云母:集合体为鳞片状,极完全解理

6.普通角闪石:玻璃光泽,完全解理

7.辉石:完全解理,性脆。

8.橄揽石:玻璃光泽或油脂光泽,性脆,不完全解理

岩石分类

岩浆岩:

1.依矿物组成差别可分为:超基性岩(橄榄岩),基性岩(辉石、长石、玄武岩),中性岩(角闪石、长石),

酸性岩(云母、石英、花岗岩、流纹岩)

2.依据结构,构造与产状可分为:喷出岩、深成侵入岩、浅成侵入岩

3.岩浆岩的构造:块状结构、斑杂结构、流纹结构、气孔结构、杏仁状结构

沉积岩

依据成因、性质分:碎屑沉积物、化学沉积物、有机沉积物

沉积岩具有多种构造:层理构造和层面构造

层理通常可分为:

1)水平层理

2)交错层理

沉积岩的结构特征和类型:

1.碎屑岩类(1.砾岩和角砾岩;

2.砂岩eg石英砂岩;

3.粉砂岩eg黄土。)、

2.黏土岩类(泥岩、页岩、黏土)、

3.化学结构和生物结构(硅质岩,石灰岩,白云岩)。

变质岩

化学封闭系统中发生的,即其既不增加原子也不带走原子。

控制变质作用的因素:温度、压力,化学活动性流体。

变质作用的类型和常见的变质岩

1.动力变质作用:主要发生于断裂带,构造运动引起

2.接触热变质作用:发生于侵入体与围岩接触带eg大理岩,石英岩

3.接触交代变质作用:发生于侵入体与围岩接触带eg矽卡岩

4.区域变质作用:区域性构造运动导致,深广范围eg板岩

5.混合岩化作用或超变质作用:eg混合花岗岩

变质岩的结构:

1、变晶结构

2、变余结构

变质岩的构造:

1、片理构造。2、块状构造。3、条带状构造。4、变余构造

第二节构造运动与地质构造

构造运动一般特点:普遍性永恒性方向性非匀速性幅度与规模差异性等

构造运动基本方式:水平运动垂直运动

沉积岩的岩相:海相(深海相浅海相)陆相(河流相湖泊相滨海相)过度相{p55}

沉积建造:彼此有共生关系的底层或岩相的组合,或岩相大致相同的沉积物组合

基本建造类型:

1.地槽型建造

特征:①大幅度的升降运动;②巨厚的沉积建造;③强烈的构造变动;④频繁的岩浆活动;⑤显著的区域变质作用;⑥丰富多样的矿产资源。

2.地台型建造

特征:①较小幅度的升降运动;②厚度较薄的沉积建造;③不很强烈的构造变动;④比较微弱的岩浆活动;⑤不太显著的区域变质作用;⑥丰富多样的矿产资源。

3.过渡型建造

兼有地台型建造&地槽型建造,碎屑岩占优势

地质构造类型:

1.水平构造

水平岩层仍保持水平或近似水平产状者。高原面、平原面;桌状台地、平顶山、方山;典型例子:丹霞地貌

2.倾斜构造

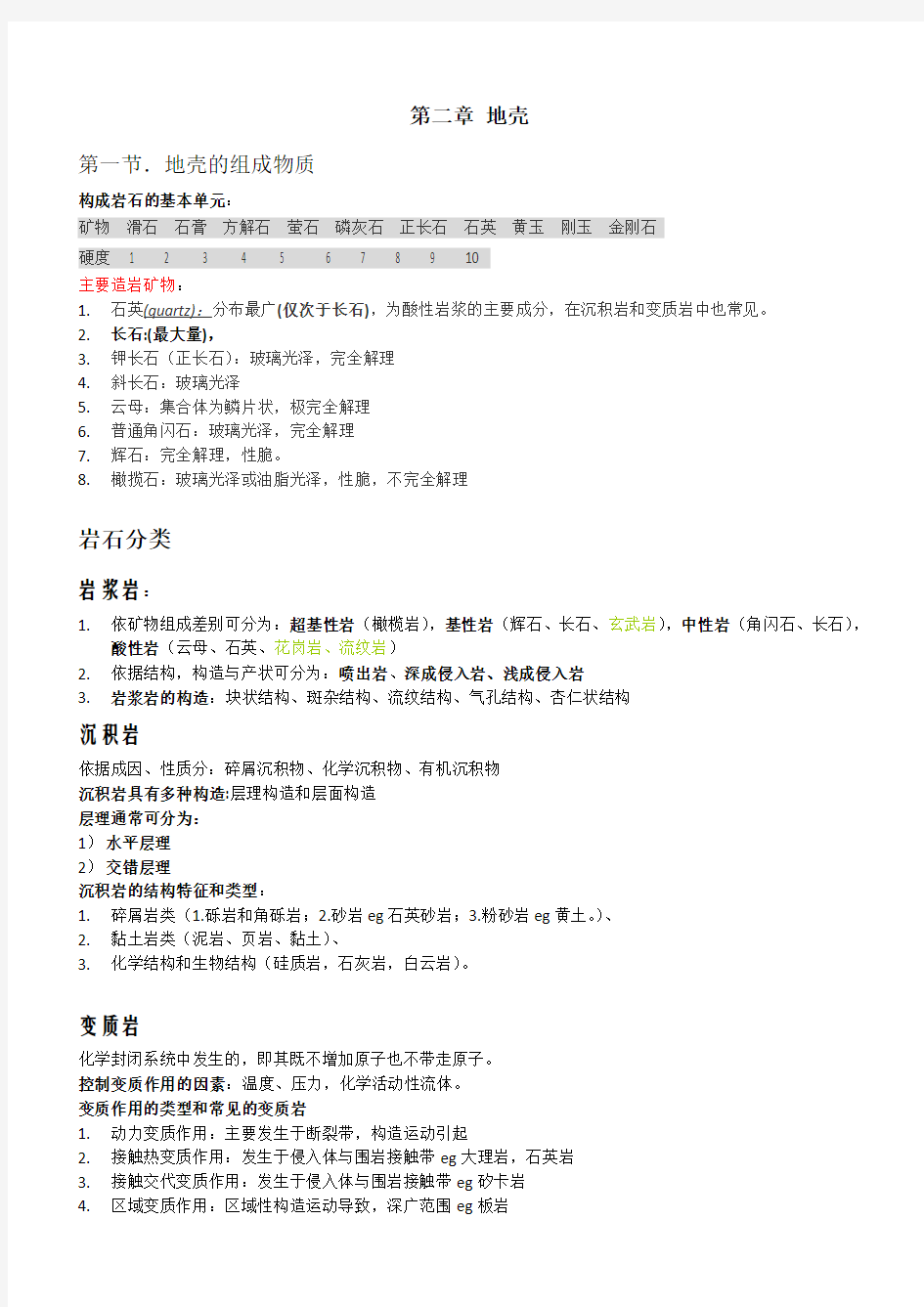

3.褶皱构造

4.断裂构造:

断层的要素有:断层面、断层线、断盘和断距等

断层类型:正断层、逆断层、平推断层、直立断层和捩转断层等.

Ps:在地貌上,断层带常形成断层崖、断层三角面、断层谷、错断山脊、飞来峰,带状延伸的湖泊与上升泉等。(3)常见褶皱构造及其地貌类型:

短轴褶曲、长轴(线状)褶曲、穹窿构造(等轴褶曲)和构造盆地等类型。

断裂带:若干断层,阶状断层,地堑地垒。

错动带:平移断层

第三节火山与地震

一.火山

地球内部物质与能量的一种快速的释放形式。

裂隙式喷发:多见于大洋中脊裂谷中,是海底扩张的原因之一。

中心式或管状喷发:1.夏威夷型或宁静式:只喷发熔岩而没有火山碎屑。2.培雷型或爆炸式:猛烈爆炸现象;

3.中间型:介于两者之间。

Ps:汇聚型板块边界上,火山并不分布于海沟附近,而是在与之有一定距离的岛弧一侧(摩擦加热导致熔融的时间滞后)。

“太平洋火环”:环太平洋弧沟系统,我国火山以台湾一带最为活跃。

二.地震

地震是构造运动的一种特殊形式。

震源:地下岩石最先开始破裂的部位(浅源地震<70km,中源地震70~300km,深源地震300~700km)震中:震源在地面上的垂直投影位置

体波:从震源发出的地震波在地球内部传播(横波&纵波,纵波较快)

面波:沿地面传播(一种特殊的横波,对地表建筑物破坏特大)

震级:地震释放能量的大小

地震烈度:地震对地面的影响和破坏程度(综合因素)

Ps:扩张型边界上地震带较窄,汇聚型边界地震带较宽(为全球地震能量很大部分做贡献,其震源深度与洋壳俯冲深度有关,即从海沟到岛弧震源深度增加),大陆碰撞型边界上地震带尤其分散。

主要地震带:

1.环太平洋地震活动带:释放全球地震总能量80%。“火环”与“震环”并不重合。

2.地中海喜马拉雅带:浅源地震为主,多位于大陆部分,分布范围宽。

3.大洋中脊带:地震活动性较弱,均为浅源地震

4.东非裂谷带:地震活动性较强,均为浅源地震

我国东部属于环太平洋地震带(河北平原,汾渭地堑),西部接近地中海喜马拉雅地震带。地震活动强于东部

第五节.地壳的演变隐生宙

相对年代法代纪世期

地质年代:显生宙

表示地壳演化的历史的时间和顺序绝对年代法

原始地球形成的时间比地壳早