当代大学生的婚恋价值观研究

的

大学生婚恋观是指大学生对婚前恋爱、婚姻生活以及婚恋过程中性爱取向的基本看法,它是大学生对待婚姻和恋爱的内在标准和主观看法[1]。婚恋观不但直接影响个体对配偶的选择,还会影响个体对未来婚姻、家庭的责任和义务的承担。

2010年3月,课题组选择了北京地区三所高

校的大学生进行问卷调查,发放《大学生价值观调查问卷》1000份,回收有效问卷819份。根据2008年北京在校大学生的性别、年级的构成比例对数据进行加权修正。加权之后的调查样本在性别结构、年级构成上与北京地区大学生的总体特征一致,这表明调查样本具有很好的代表性。婚恋价值观是《大学生价值观调查问卷》的维度之一,下文所用数据均来自本次问卷调查。

一、恋爱动机:恋爱不一定要结婚

恋爱动机指恋爱行为产生的原因,即一个人为什么要恋爱,它反映了人们婚恋价值取向。恋爱和婚姻是密不可分的,爱情必然要以婚姻为目的,而婚姻要幸福、持久,爱情必须始终贯彻其中[2]。因此,婚姻往往成为恋爱的重要动机之一。我们的问卷询问了大学生对“恋爱是恋爱,婚姻是婚姻,恋爱未

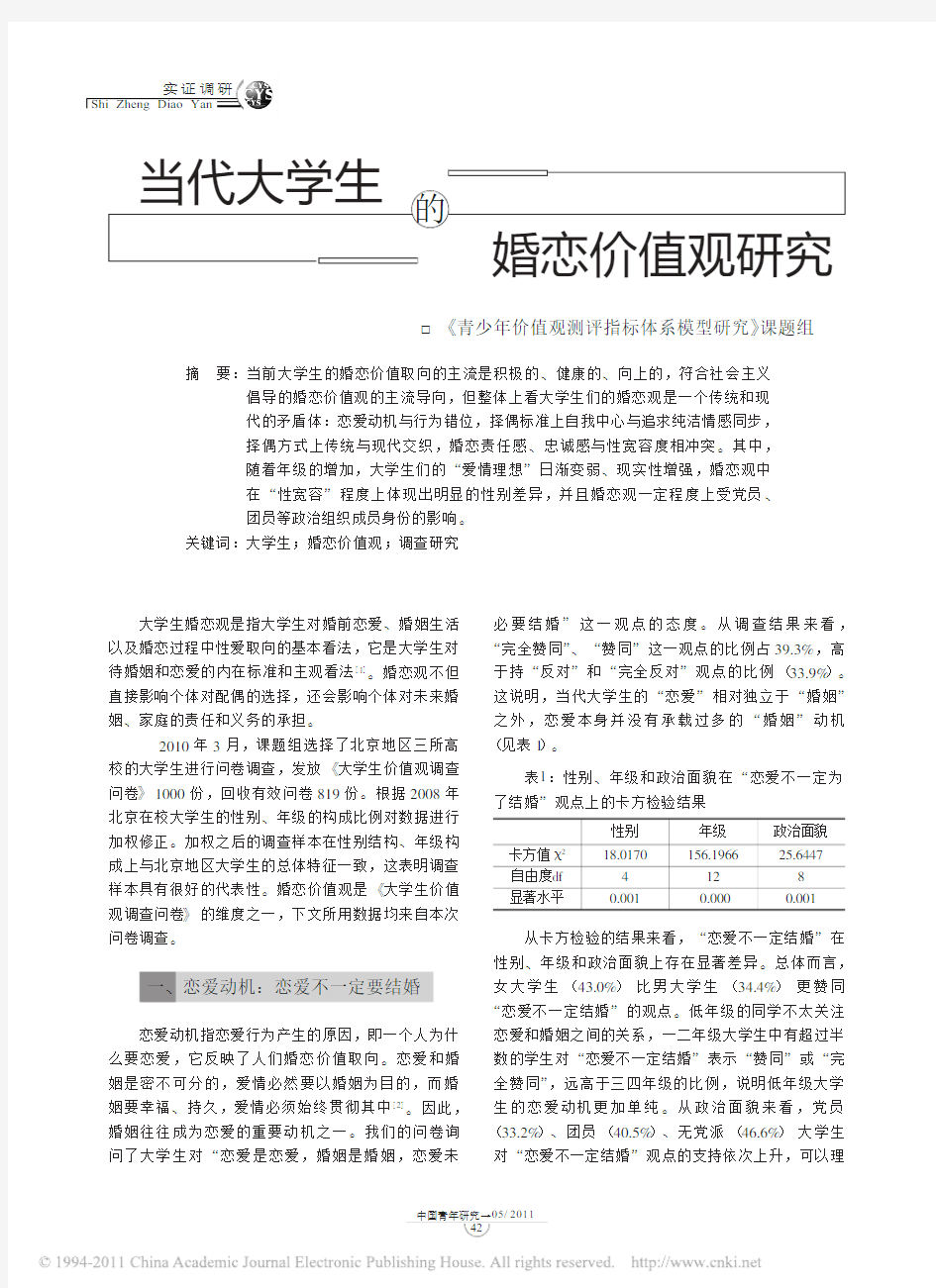

必要结婚”这一观点的态度。从调查结果来看,“完全赞同”、“赞同”这一观点的比例占39.3%,高于持“反对”和“完全反对”观点的比例(33.9%)。这说明,当代大学生的“恋爱”相对独立于“婚姻”之外,恋爱本身并没有承载过多的“婚姻”动机(见表1)。

从卡方检验的结果来看,“恋爱不一定结婚”在性别、年级和政治面貌上存在显著差异。总体而言,女大学生(43.0%

)比男大学生(34.4%)更赞同“恋爱不一定结婚”的观点。低年级的同学不太关注恋爱和婚姻之间的关系,一二年级大学生中有超过半数的学生对“恋爱不一定结婚”表示“赞同”或“完全赞同”,远高于三四年级的比例,说明低年级大学生的恋爱动机更加单纯。从政治面貌来看,党员(33.2%)、团员(40.5%)、无党派(46.6%)大学生对“恋爱不一定结婚”观点的支持依次上升,可以理

□《青少年价值观测评指标体系模型研究》课题组

摘

要:当前大学生的婚恋价值取向的主流是积极的、健康的、向上的,符合社会主义

倡导的婚恋价值观的主流导向,但整体上看大学生们的婚恋观是一个传统和现代的矛盾体:恋爱动机与行为错位,择偶标准上自我中心与追求纯洁情感同步,择偶方式上传统与现代交织,婚恋责任感、忠诚感与性宽容度相冲突。其中,随着年级的增加,大学生们的“爱情理想”日渐变弱、现实性增强,婚恋观中在“性宽容”程度上体现出明显的性别差异,并且婚恋观一定程度上受党员、团员等政治组织成员身份的影响。

关键词:大学生;婚恋价值观;调查研究

当代大学生

婚恋价值观研究

性别

年级政治面貌卡方值χ218.0170156.196625.6447自由度df 4128显著水平

0.001

0.000

0.001

表1:性别、年级和政治面貌在“恋爱不一定为了结婚”观点上的卡方检验结果

解为政治面貌对大学生婚恋观有显著影响。二、择偶的标准

择偶标准是人们的价值观念在选择配偶方面的表现,其核心内容是对理想配偶的评价和选择标准[3]。择偶标准不仅具有鲜明的时代性,而且还受到自身文化素质和道德水平的影响。作为特定群体的当代大学生其择偶标准既反映了时代性,又体现了较强的群体特点。

1.宁愿找一个爱自己的人

大学生在回答“找恋人时,当无法找到自己喜欢的,就接受真心喜欢自己的”这道题时,表示“完全赞同”、“赞同”这一观点的比例占64.5%,远远高于“反对”和“完全反对”观点的比例(17.7%)。这表明,当“找一个自己爱的人”与“找一个爱自己的人”不能两全其美时,他们宁愿选择后者(见表2)。

从卡方检验的结果来看,“宁愿找一个爱自己的人”在性别、年级和政治面貌上存在显著差异。总体而言,女大学生(70.0%)比男大学生(57.1%)更赞同“宁愿找一个爱自己的人”的观点。低年级同学选择“赞同”或“完全赞同”的比例低于高年级同学,这说明低年级同学对“找一个自己爱的人”还抱有更多的期待,而高年级同学则更为现实一些,倾向于选择“找一个爱自己的人”

。从政治面貌来看,党员(71.7%)、团员(66.5%)、无党派(47.2%

)大学生对“宁愿找一个爱自己的人”观点的支持依次下降。

2.感情至上

当代大学生在恋爱关系上注重“感情”因素,表现在当“两人感情不和时,分手是最好的办法”成为大多数学生的选择。对此观点持“完全赞同”态度的比例是18.5%,而持“完全反对”态度的比例是9.7%;而“完全赞同”、“赞同”的合计比例(37.8%)也高于“完全反对”、“反对”的合计比例(36.0%)(见表3)。

从卡方检验的结果来看,在“感情至上”问题上

也存在着性别、年级和政治面貌上的显著差异。总体而言,女大学生(38.9%)比男大学生(36.4%)更看重恋爱关系中“感情”的分量,她们在“感情不和时选择分手”的可能性要大于男大学生。从年级来看,统计显示,1-4年级大学生对“感情不和时选择分手”观点持“反对”或“完全反对”态度的比例依次是50.0%、30.9%、29.9%、23.9%,这说明低年级大学生对“分手”的态度更为慎重。从政治面貌来看,党员(23.1%)、团员(41.9%)、无党派(46.6%)大学生对“感情不和时选择分手”的观点的支持依次上升。

三、择偶的方式

择偶方式是指婚姻当事人通过何种途径相识并进而结合为配偶。受传统观念的影响,“父母之命,媒妁之言”曾经是青年择偶的主要方式。随着社会制度的变化和经济、文化的发展,青年的择偶方式是否发生了显著变化?“父母之命”是否被彻底否定?既有的大量研究对此均给出了肯定回答[4],然而本次调查的结果却有些不同。

1.择偶中的自主性:回归传统

尽管越来越多的青年人在婚恋关系中表现得更加自主、独立。但是,在谈婚论嫁之时,父母的意见仍然为大多数学生所重视。下图反映了被调查大学生在“婚姻必须经过双方父母同意”观点上的态度分布(见图1)。

性别

年级政治面貌卡方值χ228.703357.905761.6792自由度df 4128显著水平

0.000

0.000

0.000

表2:性别、年级和政治面貌在“宁愿找一个爱我的人”观点上的卡方检验结果

性别

年级政治面貌卡方值χ2

92.916396.850769.3506自由度df 4128显著水平

0.000

0.000

0.000

表3:性别、年级和政治面貌在“感情不和时选择分手”观点上的卡方检验结果

图1:大学生对“婚姻必须经过双方父母同意”观点的态度分布

从图1中可知,完全赞同“婚姻必须经过双方父母同意”的大学生占20.3%,与持“赞同”观点的大学生合并,这一比例达54.6%;而表示反对、完全反对的大学生比例较低。而卡方检验的结果显示,年级在此问题上存在显著差异(χ2=70.6862Pr=0.000),即低年级大学生表示“完全赞同”或“赞同”的比例高于高年级大学生。

需要指出的是,“结婚时必须得到父母的同意”与传统的“父母之命”在内涵上应是显著不同的,这里所言的“回归”也并非大学生对“父母之命”的屈从,课题组认为它更多地反映了大学生对父母意见的重视,也是当代中国社会中“亲子关系”的体现。

2.网恋:这一新型的方式并未受到大学生追捧

随着互联网的兴起,网络生活成为现代社会的重要特征之一。在此社会背景下,“网上谈恋爱”日益成为一种新型的恋爱择偶途径[5]。本次调查显示,大学生对“网上谈恋爱”追捧程度并不如人们想象的那样高,持“完全赞同”或“赞同”的比例合计只有7.5%,而持“反对”或“完全反对”的比例则高达67.2%。

从卡方检验的结果来看,大学生对“网上谈恋爱”的态度存在着性别上的显著差异(χ2=62.9520 Pr=0.000)。男大学生“完全赞同”(2.0%)或“赞同”(8.3%)“网上谈恋爱”的比例显著高于女大学生(1.5%、3.5%)。此外,不同政治面貌的大学生对网恋的态度差异明显(χ2=37.1883Pr=0.000),党员(0.5%)、团员(1.9%)、无党派(4.1%)大学生对“完全赞同”网上谈恋爱的比例依次上升,表示“完全反对”的比例依次下降,依次为40.1%、33.9%、27.4%。

3.同居:并非找到理想配偶的途径

婚前同居是伴随着改革开放而日益显化的一种社会现象。2005年,教育部出台的新《普通高等学校学生管理规定》和《高等学校学生行为准则》,取消了一些涉及学生婚恋的强制性规定,撤销了原规定中“在校学习期间擅自结婚而未办理退学手续的学生,作退学处理”的条文。这意味着恋爱、结婚、生育在适龄大学生中已不受限制,在这种情况下,“婚前同居”现象在大学生中的比例也开始受到关注。那么大学生是如何看待婚前同居的?本次调查的问卷中设置了“恋爱同居,有助于充分了解对方,稳定未来婚姻”的选项,从统计结果来看,“完全赞同”、“赞同”的比例要低于持“反对”或“完全反对”态度的比例。这说明,大学生选择同居的原因,并非完全出于“了解对方、稳定婚姻”的目的(见表4)。

卡方检验的结果显示,在对“婚前同居”问题的看法上存在着性别、年级和政治面貌上的显著差异。总体而言,男大学生(29.6%)比女大学生(15.7%)更“赞同或完全赞同”“恋爱同居,有助于充分了解对方,稳定未来婚姻”这一观点。

从年级来看,统计显示,一年级和四年级大学生对“同居有利于了解对方、稳定婚姻”观点持“反对”或“完全反对”态度的比例较高,分别是51.3%、54.1%;相比而言,二三年级大学生持“赞同”或“完全赞同”态度的比例较高,分别是24.1%、23.8%。经过访谈和研究,课题组认为,大一学生对“婚前同居”的认同度较低,与他们刚刚步入大学的单纯性以及他们追求纯洁的婚姻理想有关;大四学生对“婚前同居有利于了解、稳定婚姻”不报幻想,是因为他们遇到了就业岗位、就业地等现实问题的制约、同时也与他们“曾经沧海”的经历有关;而大学中段的学生恋爱比例在大学生中是较高的,与不少学生正处于热恋之中,欲以此方式确定恋爱关系的动机有关。

从政治面貌来看,党员(14.7%)、团员(21.9%)、无党派(53.4%)大学生对“恋爱同居,有助于充分了解对方,稳定未来婚姻”观点持“完全赞同或赞同”的比例依次上升。

四、贞操观

贞操观是传统的两性道德观念中最为重要的价值尺度,对于一个人的婚姻和家庭具有极为重要的意义[6]。贞操主要是针对女性在生理上的守身如玉而言的。当代社会,贞操的含义更加宽泛,它包括心理贞操和生理贞操两个层面,超越性别界限。大学生的贞操观可以反映他们在贞操问题上对自己和对方的道德约束。

1.恋爱应该真诚、专一

恋爱应该真诚、专一是恋爱关系中应坚持的基本

性别年级政治面貌卡方值χ2153.845250.542072.6611

自由度df4128

显著水平0.0000.0000.000

表4:性别、年级和政治面貌在“同居是找到理想配偶的途径”观点上的卡方检验结果

道德规范[7]。从本次调查的结果来看,有70.54%的大学生“完全赞同”“恋爱应该真诚、专一”的观点,持有“反对”或“完全反对”观点的比例仅有2.7%。卡方检验的结果显示,女大学生“完全赞同”的比例高于男大学生,女大学生“完全赞同”或“赞同”的合计比例(93.2%)更是高于男大学生(81.3%)。这表明,女性大学生更看重恋爱中的真诚和专一,她们在恋爱关系中对自己和对方的要求更为严格。

不同年级的大学生在“恋爱应该真诚、专一”问题上也存在显著差异。总体而言,低年级大学生“完全赞同”的比例高于高年级大学生。

此外,不同政治面貌的大学生在“恋爱应该真诚、专一”的态度上也存在显著差异。相对于党员、共青团员接近70%的“完全赞同”比例,无党派大学生“完全赞同”的比例仅有34.2%。这说明,党员、团员等正式组织的身份对个人有较强的约束力;也可能是党、团组织用以“筛选”成员的标准造成此种差异。这有待于进一步研究(

见表5)。2.婚姻和恋爱都是一种责任

“不仅婚姻是一种责任,恋爱也是一种责任”,60.9%的被调查大学生表示“完全赞同”

,其中,女大学生“完全赞同”的比例是63.5%,显著高于男大学生的56.4%。这说明女大学生在“确认恋爱关系”的问题上会更加谨慎,一旦她们进入恋爱关系,相对男大学生而言,会更用心、用情去维持这一关系(见表6)。

此外,在政治面貌上,被调查大学生的态度表现出与“恋爱应真诚专一”一致的差异性。即相对于党员(55.0%)、共青团员(69.5%)的“完全赞同”比例,无党派大学生认同“婚姻和恋爱都是一种责任”的比例较低,完全赞同比例仅为26.6%。

最后,卡方检验的结果还显示,大学生对“婚姻和恋爱都是一种责任”的观点有显著的年级差异。总体而言,低年级大学生选择“赞同或完全赞同”的比例高于高年级大学生;而选择“反对或非常反对”的大学生中,高年级大学生的比例显著高于低年级大学生。

3.婚姻都应该是白头偕老的

“白头偕老”是我国婚姻观念中的理想状态,然而随着传统社会向现代社会转型,“离婚”的“污名化”大大淡化,“离婚”作为一种婚姻关系终结的方式也已为社会大众习以为常。然而,“白头偕老”仍然是“婚姻”追求的理想状态。

从本次调查的结果(图2)来看,被调查大学生对“白头偕老”的婚姻理想普遍较为认同,其中,27.3%的大学生表示“完全赞同”

,29.1%的大学生表示“赞同”,“反对”或“完全反对”的比例分别是15.5%、3.2%。

值得一提的是,卡方检验的结果表明,不同性别、年级、政治面貌的大学生对“所有的婚姻都应该白头偕老”的观点没有显著差异。即男女大学生、不同年级的大学生、不同政治面貌的大学生在“白头偕老”的态度分布上是一致的。这一定程度上说明,婚姻关系中的传统美德在当代大学生身上得到了认同和继承。

五、性宽容程度

在我国,婚姻是性的合法渠道,非婚性行为是被社会舆论、道德所反对的。但是,随着改革开放、思想解放运动的开展,婚姻与性的关系悄悄发生着变化[8]。其表现之一就是婚外情、婚外性逐渐去道德化,社会各阶层对婚外情、婚外性的宽容度上升。国内不少实证调查也均指出这一特点[9]。但是,本次调

性别

年级政治面貌卡方值χ253.868847.8829143.7518

自由度df 4128显著水平

0.000

0.000

0.000

表5:性别、年级和政治面貌在“恋爱应该真诚、专一”态度上的卡方检验结果

性别

年级政治面貌卡方值χ223.3398118.855158.0682自由度df 4128显著水平

0.000

0.000

0.000

表6:性别、年级和政治面貌在“婚姻和恋爱都是一种责任”态度上的卡方检验结果

图2:大学生对“婚姻都应该白头偕老”观点的态度分布

查的结果显示,总体而言,当代大学生性宽容程度并非很高。

1.相对女大学生,男大学生对婚外情更为包容

问卷中设置了“婚外情有时无法避免,应该理解和包容”这道题,从调查结果来看,“完全赞同”此观点的大学生比例较低,只有4.95%,“赞同”的比例是19.78%,两者合计比例是24.73%。相对而言,持“完全反对”、“反对”态度的比例分别是26.74%、28.39%,两者合计比例是55.13%。这说明大学生中对“婚外情”宽容的比例相对少。

分性别来看,男大学生“完全赞同”或“赞同”比例(26.8%)大于女大学生的比例(22.7%)。卡方检验的结果显示,男女大学生的这一差异是显著的、具有统计意义(χ2=32.3357Pr=0.000)。这说明,相对女大学生,男大学生对“婚外情”更为宽容。

2.相对女大学生,男大学生对婚外性更为包容

问卷中设置了“婚外性关系应该受到谴责和惩罚”这道题,从调查结果来看,“完全赞同”此观点的大学生比例是最高的,有39.8%,“赞同”的比例是27.3%,两者合计比例是67.1%。相对而言,持“完全反对”、“反对”态度的比例分别是8.62%、3.59%,两者合计比例是12.21%。这说明大学生对“婚外性”宽容的比例较低。

值得一提的是,卡方检验的结果显示,男女大学生对“婚外性”的宽容程度存在显著差异(χ2= 37.0476Pr=0.000)。相对女大学生而言,男大学生对“婚外性”较为宽容。

总之,我们的调查结果显示,当代大学生在性观念上并非如既有的研究所指出的那样,他们对待婚外情、婚外性持谨慎的态度,赞同比例小于反对比例,他们的性宽容程度并非很高。与既有的研究结果一致,本次调查也同样揭示出性别间的显著差异,即男大学生对于婚外性、婚外情表现出更大的宽容。

六、小结

1.当代大学生的婚恋观是一个传统和现代的矛盾体

具体而言,赞同“恋爱不一定结婚”的比例高于反对的比例,这说明爱情独立于婚姻的拥趸不在少数;另一方面,我们也看到大学生“独立的”爱情观并未流于“泛爱”形式,近七成的大学生赞同“恋爱也是一种责任”就是明证。此外,“父母之命、媒妁

之言”在现代社会以新形式表现出来,即大学生普遍赞同“婚姻必须经过双方父母同意”观点;然而,爱情至上的现代婚姻价值观仍是左右其婚恋抉择的重要因素,即“感情不和时分手是最好的办法”成为大多数人的选择。第三,两情相悦是当代大学生的婚恋理想,这表现在他们对恋爱关系中彼此间“应该真诚、专一”的普遍向往;但是,当“两情相悦”不能实现时,他们中的多数会选择“找一个爱我的人”作为婚恋的依凭,这是恋爱动机与行为错位,自我中心与追求纯洁情感矛盾价值的具体体现,这一理想主义与现实主义相互交替和相互妥协的心态和行为选择,确实是他们的真实写照,也是大学生思想道德教育中的一个难题。

2.婚恋观一定程度上受党员、团员等政治组织成员身份的影响

这主要表现在不同政治面貌大学生在婚恋价值观上的显著差异。具体而言,党员(71.7%)、团员(66.5%)、无党派(47.2%)大学生对“宁愿找一个爱自己的人”观点的支持依次下降,这说明,党员、团员大学生的婚恋观更具现实主义倾向。其次,在“恋爱应该真诚、专一”、“婚姻和恋爱都是一种责任”等观点上,党员、团员大学生的赞同比例显著高于非党团大学生,它反映党员、团员的婚恋观更为符合社会主流价值观。

3.年级变量背后揭示的是年龄、阅历等因素的影响

大学生婚恋观的年级差异主要体现在随着年级的增加,大学生的“爱情理想”日渐变弱,现实性增强。具体表现在,“恋爱不一定结婚”在低年级大学生中比例更高;在“感情不和”时,低年级大学生轻言“分手”,高年级学生则更愿意去做挽回的努力;低年级大学生对“两情相悦”表现出一定的执著,他们选择“宁愿找一个爱我的人”的比例较低。这些结果均说明,年级越高,在婚恋观上就更趋现实主义倾向。

4.大学生婚恋观中性别差异主要体现在“性宽容”程度上

与国内大多数调查结果不同,本次调查样本说明当代大学生性宽容程度并非很高。尽管如此,性别间的差异依然明显,即男大学生对婚外情、婚外性表现出相对高的理解或赞同。通常,性别间的差异会从男权社会的文化背景中去揭示答案:男性主导的社会里,婚外性、婚外情一般是男人的专利,他们是发起

[1]杨南丽.从大学生婚恋观现状看高校婚恋观教育[J ].昆明大学学报,2007(1).[2]邓云.在校女大学生婚恋观的人文思考[J ].广西民族大学学报,2007(7).[3]杨善华.家庭社会学[M ].北京:高等教育出版社,2006.

[4]刘亚丽.当代大学生婚恋观特点及引导[J ].思想教育研究,2003(10).[5]卢桂桃.对大学生网恋负面影响的分析[J ].学校党建与思想教育,2010(11).[6]安云凤.从妇女个性视角看贞操观的历史发展[J ].首都师范大学学报,1997(2).[7]安云凤.性伦理学新论[M ],北京:首都师范大学出版社,2002.[8]潘绥铭.中国性革命纵论[M ],高雄:万有出版社,2006.

[9]王东.“80后”一代:性脚本视野中的考察[J ].中国青年研究,2008(5).

参考文献:

者。本次调查的结果一定程度上为此解释提供了注脚:女大学生比男大学生更看重恋爱中的真诚和专一,她们普遍赞同“不仅婚姻是一种责任,恋爱也是一种责任”的观点。因此,也就不难理解为什么女大学生在“性宽容”程度上低于男大学生。

5.数据的合理性与局限性

最后,需要指出的是,本报告所用数据是基于北京地区大学生的问卷调查,虽然从数据抽样上分析具有合理性和代表性,但就实际经验而言,由于受地域或校园文化差异等因素的影响,它对总结当代大学生婚恋价值观的整体特点仍然具有一定的地域局限性。另一方面,作为一个同质性较强的群体,北京的调查样本对全国大学生亦具有一定的代表性,研究结论具有一定参考价值。■

[基金项目:2009年度教育部重点课题《青少年价值观测评指标体系模型研究》(批准号:D EA 090196)阶段性成果和“中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果。]

[课题组主要成员:邱吉(中国人民大学),翟文中(中国人民大学),杨奎(北京市社会科学院),王佳菲(中国社会科学院),王东(北京大学),徐婷(中国科学院),李文苓(中国人民大学),朱胜利(中国人民大学)]

执笔人/王东:北京大学中国教育财政

科学研究所博士后责任编辑/王珑玲

[1][美]保罗·莱文森.手机—挡不住的呼唤[M ].何道宽.中国人民大学出版,2004.[2]陈芳,张垒.谁在阅读手记报———用户特征分析及市场对策研究[J ].中国记者,2008(6).

[3]曹晋.传播技术与社会性别:以流移上海的家政重点女工的手机使用分析为例[J ].新闻与传播研究,2009(1).[4]马意翀.农民工舆情表达渠道分析[J ].东南传播,2009(4).

[5]李琳熙.试论手机报在农民工群体中的开发价值———以在京农民建筑工为例[EB/OL ].人民网,http ://wireless.

https://www.360docs.net/doc/0612563355.html,/GB/154249/155408/9399844.html.

[6]李红艳.乡村传播与城乡一体化:北京市民与农民工传播关系之实证研究[M ].社会科学文献出版社,2009.[7]刘爽,武晓萍.对城市外来劳动力流入的思考:以北京市为例.中国人口科学,1999(3).[8]杨善华,朱伟志.手机:全球化背景下的“主动”选择[J ].广东社会科学,2006(2).[9][挪]R ich Ling.M 时代:手机与你[M ].林振辉,郑敏慧.人民邮电出版社,2008.

[10]Geser ,Hans 2004,Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone ,(http ://socio.ch/mobile/t_geser1.htm )。

参考文献:

关于大学生婚恋观的调查报告

关于内蒙古科技大学在校大学生 对于婚姻观的调查报告 引言 大学生作为即将走向社会的准备群体,婚姻与就业一样,将是他们将要面临的重要现实问题之一。新时期文化、观念的多元使得大学生婚姻观念也正处于波动和变化期。大学生是国家建设的栋梁,而婚姻观积极与否直接关系到大学生的心理健康、学业成功等问题,从而会影响到大学生的综合素质和整体发展水平,进而影响未来的国民素质、社会的发展。树立正确的婚姻观对于正确把握好自己的人生航线,获得纯真、高尚的爱情有着重要的意义。此项调查可以较为真实地反映内蒙古科技大学在校大学生的婚姻观念及未来趋势。也有利于针对相关问题指导与帮助大学生摒弃不正确的婚姻观念、树立健康婚姻观,走向更为幸福完满的人生。 针对目前涌现出的试婚、闪婚、毕婚、不婚等一系列青年人的婚姻新现象,将调查内容确定为婚姻主体对婚姻对象的选择标准和婚姻方式两个方面,进而可以较为全面地了解影响大学生婚姻态度的心理及社会、物质等各方面因素。 本次调查的总体为包头市内蒙古科技大学全体在校学生(不含高职);调查的样本规模为120人;每个年级(大一至大三)各调查20名,大四调查60名;调查的分析单位是个人;调查资料的收集方法为入教室及宿舍式访问;资料分析主要为数据分析。这次发放120份问卷,回收率99%,有效问卷100份,有效率83.3%,其中大一学生的有效问卷16份,大二大三的有效问卷均为19份,大四的有效问卷46份。下面就针对这些有效问卷进行有效的分析并总结得出结论。 调查情况分析 问卷数据资料分析(具体选项见附件) 一:恋爱与婚姻的关系 恋爱是两个人基于一定的物质条件和共同的人生理想,在各自内心形成的对对方的最真挚的仰慕,并渴望对方成为自己终生伴侣的最强烈、最稳定、最专一的感情;而婚姻是为当时社会制度所认可的,男女两性互为配偶的结合。强调两性、配偶身份及“婚姻是家庭产生的前提”。当问及生活中恋爱与婚姻的关系时,有的人说恋爱就像一杯美味香浓的咖啡,婚姻则是剩余咖啡渣的咖啡杯;有的人说婚姻是对恋爱一生的允诺与守候;有的人则认为恋爱与婚姻是可以分开的,恋爱时找个自己喜欢的来谈,结婚时找个爱自己的来结。可见大家对于恋爱与婚姻关系的看法各有不同,那么内蒙古科技大学的在校大学生们是怎样看待爱情与婚姻的关系呢?带着这个问题我们一起看下面的数据吧。

当代女大学生恋爱观调查报告doc

当代女大学生恋爱观调查报告“爱情是一种力量,它可以使一个人得到鼓励和激发,而更有创造性,更有冲力,也更爱这个世界。”可见,当人们拥有了纯真、圣洁的爱情后,会使自身变得更加自信和乐观,乃至对整个社会都产生强烈的责任感。不过,矛盾是具有两面性的。当一个人的恋爱观消极甚至不健康时,其产生的破坏力也是无法估量的!而大学生正值青春年华,对美好的爱情总是充满了向往。可是由于我们年龄尚低,涉世太浅,所形成的恋爱观也是多种多样,所以我通过进行校内问卷调查,来探讨大学生恋爱观特点以及形成的原因及造成的影响,以期引导大学生树立正确的恋爱观和人生观。 【调查结果与分析】: 一、选择男(女)朋友的主要依据是什么? 当我们确定恋爱对象前,首先遇到的问题就是以何种标准来选择相知的伴侣。随着时代的变迁,这一标准也会因为主客观原因发生更改,并不是一成不变的。究竟“一见钟情”的闪光点源自哪里呢?也许调查结果会给我们一些启示。据调查,39。7%的大学生在选择恋人时首先考虑的是人品问题;32。4%考虑的是是否和自己志趣相投,“选择好一个人非常重要,因为当你选择一个人时就意味这你的选择是一种生活、一种目标。一旦走了眼,那就意味着一场灾难。”因此人品

和志趣是72。1%的大学生所选择恋人采取的依据。这是一种比较高尚的择偶标准,注重精神不在乎其他条件,当大学生情侣离开校园走向社会、担当家庭责任的现实问题直接摆在面前时,理想化的爱情能否维持就很难预测了。康德在《对爱和崇高的感性的观察》一文中曾经说过这样的话:“从男女两种不同的性别来看,女人属于美的类型,男人属于崇高的类型,对女人来说最大的耻辱是不招人喜欢,而对男人来说最大的耻辱是蠢笨。这说明男性美的魅力和女性美的魅力是有很大区别的。而调查也证实了这一点。有15。6%的同学是以对方的相貌为依据的,其中74。9%的是男生。他们以获得纯粹的感官满足为目的之爱情,是一种对“情欲之爱”的追求。这类爱情很难维持长久。问题是天长日久的相处会使外表失去新鲜感而降低吸引力。很多女生则往往看重的是对方的能力,希望有一个能力比较强的男朋友,9。6%看重能力的同学中就有69。6%的女生。 二、大学生在大学里谈恋爱的最初动机是什么? 高尔基说:“在生活中,没有任何东西比人的行动更重要,更珍贵的了。”心理学告诉我们,人的需要产生动机,而动机支配着行为。因此,在研究大学生的恋爱观的时,对这一动机进行了调查研究。 调查发现有7。8%的同学是因为看到大家都有男女朋友

当代大学生的婚恋价值观研究

的 大学生婚恋观是指大学生对婚前恋爱、婚姻生活以及婚恋过程中性爱取向的基本看法,它是大学生对待婚姻和恋爱的内在标准和主观看法[1]。婚恋观不但直接影响个体对配偶的选择,还会影响个体对未来婚姻、家庭的责任和义务的承担。 2010年3月,课题组选择了北京地区三所高 校的大学生进行问卷调查,发放《大学生价值观调查问卷》1000份,回收有效问卷819份。根据2008年北京在校大学生的性别、年级的构成比例对数据进行加权修正。加权之后的调查样本在性别结构、年级构成上与北京地区大学生的总体特征一致,这表明调查样本具有很好的代表性。婚恋价值观是《大学生价值观调查问卷》的维度之一,下文所用数据均来自本次问卷调查。 一、恋爱动机:恋爱不一定要结婚 恋爱动机指恋爱行为产生的原因,即一个人为什么要恋爱,它反映了人们婚恋价值取向。恋爱和婚姻是密不可分的,爱情必然要以婚姻为目的,而婚姻要幸福、持久,爱情必须始终贯彻其中[2]。因此,婚姻往往成为恋爱的重要动机之一。我们的问卷询问了大学生对“恋爱是恋爱,婚姻是婚姻,恋爱未 必要结婚”这一观点的态度。从调查结果来看,“完全赞同”、“赞同”这一观点的比例占39.3%,高于持“反对”和“完全反对”观点的比例(33.9%)。这说明,当代大学生的“恋爱”相对独立于“婚姻”之外,恋爱本身并没有承载过多的“婚姻”动机(见表1)。 从卡方检验的结果来看,“恋爱不一定结婚”在性别、年级和政治面貌上存在显著差异。总体而言,女大学生(43.0% )比男大学生(34.4%)更赞同“恋爱不一定结婚”的观点。低年级的同学不太关注恋爱和婚姻之间的关系,一二年级大学生中有超过半数的学生对“恋爱不一定结婚”表示“赞同”或“完全赞同”,远高于三四年级的比例,说明低年级大学生的恋爱动机更加单纯。从政治面貌来看,党员(33.2%)、团员(40.5%)、无党派(46.6%)大学生对“恋爱不一定结婚”观点的支持依次上升,可以理 □《青少年价值观测评指标体系模型研究》课题组 摘 要:当前大学生的婚恋价值取向的主流是积极的、健康的、向上的,符合社会主义 倡导的婚恋价值观的主流导向,但整体上看大学生们的婚恋观是一个传统和现代的矛盾体:恋爱动机与行为错位,择偶标准上自我中心与追求纯洁情感同步,择偶方式上传统与现代交织,婚恋责任感、忠诚感与性宽容度相冲突。其中,随着年级的增加,大学生们的“爱情理想”日渐变弱、现实性增强,婚恋观中在“性宽容”程度上体现出明显的性别差异,并且婚恋观一定程度上受党员、团员等政治组织成员身份的影响。 关键词:大学生;婚恋价值观;调查研究 当代大学生 婚恋价值观研究 性别 年级政治面貌卡方值χ218.0170156.196625.6447自由度df 4128显著水平 0.001 0.000 0.001 表1:性别、年级和政治面貌在“恋爱不一定为了结婚”观点上的卡方检验结果

当代大学生的恋爱观

浅谈当代大学生的恋爱观

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

浅谈当代大学生的恋爱观 一、当代大学生恋爱的现状 恋爱的现象已不是少数。大学生恋爱已是大学生活中的一个组成部分,一直以来,在校大学生谈恋爱都是一个让高校德育工作者颇感棘手的敏感问题。从最早“在校期间,不准谈恋爱”的明文禁止到“不提倡、不反对”的普遍默许,卿卿我我,你侬我侬的校园情侣一直是大学里一道特有的风景,而由之带来的一系列不良倾向日益凸现,成为高校德育工作无法回避的重要课题。 有同学这样说:不谈恋爱的大学是不完美的大学。学习之余,大学的爱情故事似乎已是大学生活的必需品。未名湖回荡着爱情的涟漪,丽娃河延续着恋爱的传说;荷塘月色不仅映有朱自清的背影,还有双双对对的剪影;光华楼前的大草坪上,也留下学子伴侣缠绵的步履。其实,每个学校都有让爱情驻足、发酵的地方。然而,大学里的恋爱也如同他们的青春年华一样,充满了风雨,充满了挑战,充满了坎坷,充满了太多的浮动与不确定…… 二、当代大学生的恋爱观 既然大学生谈恋爱已经成为不争的事实,那么当代大学生的恋爱观又是怎样的呢?我们认为,当代大学生谈恋爱有以下两种不同观点: (一)对待恋爱比较认真,认为恋爱应以感情为基础, 他们一般心理较成熟,有一定的责任心,彼此比较了解,恋爱

是在朋友的基础上,互帮互助、日久生情而建立的。因而这种 恋爱比较稳固、持续,对恋爱双方的学业影响也不大,一定程 度上对学习还能产生促进作用。这种恋爱即使破裂了,对彼此 的伤害也不是很大,做不成恋人还可做朋友嘛!因而这种恋爱 观是值得肯定的。 (二)对待恋爱态度不认真,不是真心的。这类大学 生认为谈恋爱就是为了玩一玩,为了满足各种欲望。他们基本 上没什么责任心,恋爱双方彼此不甚了解,也没什么感情基础, 因而这种恋爱是短暂的,当然恋爱导致的结果是不愉快的,甚 至是可怕的。一旦双方感情破裂,恋爱关系结束,男女双方便 反目成仇,很少有还继续做朋友的。这种恋爱关系的破裂对双 方都造成了不良的影响,影响了正常的学习、生活。既然这种 恋爱观会产生如此不良后果,那么我们就很有必要分析这种 恋爱观产生的原因。 三、错误恋爱观原因分析 爱情作为人类所拥有的共同精神财富,对于每个个体来说,都是 无私的、公正的。但是实际上人们对爱情的获得程度、体验和方式是不一样的,这与个体自身的素质、知识修养、能力等方面有关,并受到各自的恋爱观的制约。恋爱观由恋爱的原因、动机来决定。上述错误的恋爱观产生的原因,我认为主要有以下几点: (一)失去奋斗目标与前进的动力进入了高等学府,有些学生新的理想尚未建立起来,出现了理想真空地带,表现为混日子,得过且过。

关于当代大学生恋爱观的调查报告

关于当代大学生恋爱观的调查报告

关于当代大学生恋爱观的调查报告 公共管理学院吴蒙 我们向往爱情,因为我们都想活的幸福。那么爱情究竟是什么呢?或者说,在我们各自的眼中爱情究竟是怎样的呢? 在琼瑶笔下,爱情是无往而不胜的,能够依靠,能够寄托,能够创造,甚至是惊天地泣鬼神。“只要有了爱,一切困难都是能够战胜的,一切梦想都是能够实现的。”王朔的“我们明知道这是个圈套,还心甘情愿的钻进去。”这些都是我们所熟悉的名人们的爱情观,而我们大学生正值青春年华,对美好的爱情总是充满了憧憬,在当今社会,谈恋爱在大学校园中逐渐成为普遍现象,可是当代大学生的爱情观随着时代的进步发生了很大的变化,本文就大学生恋爱的现状、恋爱的态度、婚姻的态度、恋爱动机、恋爱消费、恋爱中的性问题以及失恋的应对等方面进行了调查。 调查时间: 4月15日至 5月15日 调查对象:湖北医药学院全体在校学生 调查方法:采用了分层抽样,随机抽样对各学院各年级的学生进行了关于恋爱观问题的抽样。主要采取书面调查法中的问卷调查,共发出纸质问卷60份,回收50份,问卷回收率为83%;同时发起网络问卷调查,以电子邮件和网络日志形式发出,作为纸质问卷的补充,收集到8份。共58份。

一.我校大学生恋爱观的现状 恋爱观是一个人的世界观、人生观、价值观在恋爱问题上的集中体现,是对恋爱和爱情所持的基本观点和态度。大学是人生的黄金阶段,也是人生恋爱观形成的关键时期,在此经过问卷调查的形式,对我校恋爱观进行了一个调查,了解我校大学生爱情观的现状。 (一)大学生恋爱现状 接受调查的学生年龄在18~23岁,其中男生31人占53.4%,女生27人占46.6%,调查结果见表1 表1:大学生恋爱状况统计表 经过表1 我们能够发现有近67%大学生有过恋爱经历或正在恋爱,且男生恋爱比率较女生高,同时大学生恋爱在大一、大二、大三年级所占的比例呈上升趋势。恋爱已经成为大学校园生活的一大组成部分。 (二)大学生的恋爱态度

大学生恋爱价值观

题目大学生恋爱价值观 姓名与学号孙峙梁3130000912 贾子轩3130100881 古炯宏3130100673 蔡熙 3130100657 指导教师王东莉 年级与专业大一工科信息 所在学院云峰学院

大学生恋爱价值观 一、大学爱情的认知 爱情——人类永恒的话题。从“窈窕淑女,君子好逑”,到“所谓伊人,在水一方”;从作家才子到浪漫诗人,人间处处皆留下了无尽的吟咏和感叹。随着社会的发展,正值青春年华的大学生不可避免的会遇到恋爱的问题。近年来,这一问题渐趋普遍也成为较为突出的问题。由于时代的发展,人们的婚恋观也发生了深刻的变化。大学生作为时代的弄潮儿,他们人生价值取向的基本特征,而且某种程度上可以预示中国未来社会婚姻家庭的发展趋势。然而,不同的大学生对恋爱问题有不同的看法和认识,即婚恋观不一样。 近年来,校园里谈恋爱的现象已不是少数。大学生恋爱已是大学生活中的一个组成部分,一直以来,在校大学生谈恋爱都是一个让高校德育工作者颇感棘手的敏感问题。从最早“在校期间,不准谈恋爱”的明文禁止到“不提倡、不反对”的普遍默许,卿卿我我,你侬我侬的校园情侣一直是大学里一道特有的风景,而由之带来的一系列不良倾向日益凸现,成为高校德育工作无法回避的重要课题。 有同学这样说:不谈恋爱的大学是不完美的大学。学习之余,大学的爱情故事似乎已是大学生活的必需品。未名湖回荡着爱情的涟漪,丽娃河延续着恋爱的传说;荷塘月色不仅映有朱自清的背影,还有双双对对的剪影;光华楼前的大草坪上,也留下学子伴侣缠绵的步履。其实,每个学校都有让爱情驻足、发酵的地方。然而,大学里的恋爱也如同他们的青春年华一样,充满了风雨,充满了挑战,充满了坎坷,充满了太多的浮动与不确定…… 恋爱观指人们对恋爱问题所持的基本观点和态度。当今大学校园里恋爱现象已非常普遍,正确的恋爱观有助于大学生形成良好的人格,使他们能够正确处理成才与爱情的关系,否则可能会出现一些不正当、不道德的行为,甚至会影响校园安全。国内一些学者对大学生的恋爱观进行了调查,结果表明: 大学生的思想逐步开放,对于校园恋爱现象比较能接受,恋爱行为变得公开化,同时也出现了恋爱开始早但成功率较低的情况; 大部分学生认为谈恋爱必须谨慎,少数学生认为恋爱不应过多的与婚姻家庭相联系; 恋爱动机多样化、世俗化; 对于同性恋的看法存在一定的分歧; 对于婚前性行为持接受和宽容的态度等等。他们的恋爱观有何特点,存在哪些问题?

在校大学生恋爱观调查报告_调查报告.doc

在校大学生恋爱观调查报告_调查报告 在当今社会,谈恋爱在大学校园中逐渐成为普遍现象,但是当代大学生的爱情观随着时代的进步发生了很大的变化,本文就在校大学生恋爱观等方面进行了调查,为大家提供两篇范文,供参考。 范文1.

调查时间:20**年4月15日至20**年5月15日 调查对象:XXX校学生 调查方法:采用了分层抽样,随机抽样对各学院各年级的学生进行了关于恋爱观问题的抽样。主要采取书面调查法中的问卷调查,共发出纸质问卷60份,回收50份,问卷回收率为83%;同时发起网络问卷调查,以电子邮件和网络日志形式发出,作为纸质问卷的补充,收集到8份。共58份。

一、我校大学生恋爱观的现状 恋爱观是一个人的世界观、人生观、价值观在恋爱问题上的集中体现,是对恋爱和爱情所持的基本观点和态度。大学是人生的黄金阶段,也是人生恋爱观形成的关键时期,在此通过问卷调查的形式,对我校恋爱观进行了一个调查,了解我校大学生爱情观的现状。

(一)大学生恋爱现状 接受调查的学生年龄在18~23岁,其中男生31人占53、4%,女生27人占46、6%,调查结果我们可以发现有近67%大学生有过恋爱经历或正在恋爱,且男生恋爱比率较女生高,同时大学生恋爱在大一、大二、大三年级所占的比例呈上升趋势。恋爱已经成为大学校园生活的一大组成部分。 (二)大学生的恋爱态度

大学生对在校期间谈恋爱的看法 大学生对恋爱所持的态度有积极、消极两种。大部分学生认为,大学生谈恋爱无可厚非,是一种正常现象,因而持积极态度。只有少部分同学认为不好。显而易见,大学生认为在校谈恋爱是一种正常现象。

当代女大学生婚恋观调查研究及教育对策

当代女大学生婚恋观调查研究及教育对策 从古至今婚恋观思想一直是哲学中广泛讨论的重要研究问题,如 康德从民事契约的角度对婚姻的目的进行过论述“一男一女愿意按照他们的性别特点,依据法律终身互相占有对方的性官能,并利用对方 的性官能相互地享受欢乐”;黑格尔对康德的婚姻动机解释进行了批判,他认为“婚姻的主观出发点在很大程度上可能是缔结这种关系的 当事人双方的特殊爱慕,或者出于父母的事先考虑和安排等等”;此后更多的争论一直持续至今,婚姻家庭作为社会的一个基本组成成分始 终在法哲学研究史上占据重要地位。我国思想政治教育的主要思想源泉来自于马克思主义哲学经济学思想,因此我国的思想政治教育研究 必然需要涉及婚恋观问题,当代女大学生婚恋观是当代女大学生价值 观的重要组成部分,是当代思想政治教育的重要课题。历史唯物主义 告诉我们“事物是不断变化的,价值观是历史的产物”,当代女大学生所处的社会、经济、政治、文化环境发生了巨大变化,因此迫切需要 从思想政治教育的专业角度,把握我国当代女大学生婚恋观的现状, 针对具体问题具体分析,提出相对应的婚恋教育对策,即本文的研究 目的。本文在章节安排上从引言、马克思主义观照下的正确婚恋观界定、女大学生婚恋观的现状分析与问卷调查、女大学生婚恋观问题的成因探讨和应对措施、总结与展望共五章展开论述。本文首先通过研读相关文献回顾了当前国内外研究的主要成果,对婚姻观、恋爱观、 择偶观、性观念等婚恋观的四个基本内容的相关研究进行了简要论述;其次本文以规范分析法为主要研究思路,沿着“马克思主义的婚姻观

应该是怎样的”——“当代中国女大学生的婚姻观现实是怎样的”——“两者之间的差距,应该做些什么”这样一条路径展开;因此在第二章本文通过结合马克思主义经典思想、我国优良传统文化和我国当代的时代背景,确立了中国化、时代化、大众化的马克思主义婚恋观的基本要求,即“婚姻需要经济物质条件的保证”、“以婚姻为目的的恋爱,以爱情为基础的恋爱”、“选择配偶需要考虑经济因素,因为经济是维持婚姻家庭的重要条件,但是不能只考虑经济因素,因为爱情才是婚姻的基础,择偶最重要的条件是有爱的感觉”、“马克思主义要求解放女性性自由,但绝不是跨越我国传统文化,毫无节制的提倡性放纵”;然后第三章通过问卷调查的方法分析了当代女大学生婚恋观四个基本内容的十二个方面的现实情况,总体来说当代女大学生的婚恋观是符合我国传统文化思想和马克思主义要求的,但从局部上来看已经开始出现,如物质至上思想对女大学生婚姻观的腐蚀、女大学生恋爱动机不纯、性教育缺失、性认识不足及性解放思想过度等问题;第四章运用历史唯物主义探讨了大学生婚恋观问题的形成因素,指出市场经济、政治体制、社会结构变化以及文化交融是导致女大学生婚恋观变化的主要原因,无论是社会、经济发展还是政治、文化变化,归根结底都是当代女大学生所处的环境发生了转变,是环境的变化导致了当代女大学生婚恋观的转变,要解决当代女大学生婚恋观中存在的各种问题,就必须最大程度的发挥环境对当代女大学生婚恋观的积极影响,因此本文从社会、家庭、学校、个人四个角度提出了女大学生婚恋观的四大教育对策,“营造良好社会环境,弘扬社会正能量”、“重视

大学生婚恋观论文:大学生婚恋观调查分析及对策

大学生婚恋观论文:大学生婚恋观调查分析及对策 摘要:通过对陇东学院校本部和新校区所有学生采取分年级整体随机概率抽取法,抽取275名学生进行无记名问卷调查,结合心理学中的访谈法、文献法、统计法等,运用Excel 2003和SPSS 16.0数据处理系统对数据进行统计分析,并对统计结果进行量化,以便了解当代大学生婚恋观,探讨如何引导大学生树立正确的恋爱观、择偶观和性观念。 关键词:大学生;婚恋观;择偶观;性观念 大学生作为我国青年中较高层次的文化群体,其恋爱观、择偶观、性观念都有明显的变化。观念的转变、宽松的环境、自由发展的空间、和谐的氛围,使大学生的恋爱方式和婚恋观念日渐开放,据不完全统计,一些男女学生比例接近的学校,恋爱率高达80%~90%。为了解当代大学生婚恋观及变化,本次调查参考胡利人等编制的婚恋观调查表编制问卷,设置3个相关部分,即恋爱观、择偶观及性观念,对陇东学院大学生的恋爱观、择偶观及性观念进行问卷调查,旨在对陇东学院在校生的恋爱观、择偶观、性观念作初步扫描,为高校性知识课程的开设提供客观依据。 1问卷设计本次调查问卷参考胡利人等编制的婚恋观调查表编制问卷,该问卷共33道题,最后2道题分别是男女选做题。内容包括大学生恋爱观、择偶观、性观念3个部分,各部分设置了数目不等的小题。

2调查对象采用抽样调查的方法,考虑到本次调查的现实意义和各院系男女人数的差别,我们对陇东学院校本部和新校区15个院系的本、专科学生进行随机调查,调查对象基本信息见表1。本次调查共发放问卷275份,收回有效问卷268份,有效回收率97.45%。其中男生91人,占33.96%,女生177人,占66.04%;大一86人,大二75人,大三51人,大四56人;文科128人,理科140人,理科生略多于文科生;来自城市41人,乡镇75人,农村152人,农村学生占多数;独生子女24人,非独生子女244人;年龄17~20岁53人,21~24岁206人,25~27岁9人;专科生23人,本科生245人。 3调查方法与数据处理主要采用问卷调查法,辅之以文献法、访谈法、个案研究法、观察法及统计法,力求做到理论联系实际。问卷调查采取无记名形式,获得数据后,运用Excel 2003和SPSS 16.0数据处理系统对数据进行统计分析,并进行χ2检验,以提高本次调查数据的准确性和明晰度。 4调查结果分析 4.1恋爱观从调查结果可知,对在大学期间谈恋爱持肯定态度,选择“正确引导”和“任其发展”的学生占93.66%,男生和女生的观点没有显著性差异。男生选择“任其发展”的比例大于女生,而女生选择“正确引导”的比例大于男生。总体而言,选择“正确引导”的学生为80.60%,大于选择“任

关于大学生恋爱状况调查报告

调查目的: 为了更好地了解大学生恋爱状况和恋爱观,帮组同学更好的了解恋爱的本质,我们特地设计了这份问卷调查。 调查对象: 大一,大二,大三年级在校大学生。 调查时间: 1.讨论,选定课题(2012年10月份) 2.设计问卷并发放(2012年11月份) 3.统计问卷并撰写报告(2012年12月份) 调查内容: 主要调查了各年级大学生的恋爱现状,恋爱态度,恋爱对象的选择及恋爱对自身的影响,恋爱与生活学习之间的关系的看法。 调查步骤: 1.小组讨论,讨论选取哪个课题,理由和可行性,并选定此题。 2.通过书籍,网络,杂志查阅课题资料。 3.发现,提出,讨论存在的问题,并设计调查问卷。 4.发放问卷并收回统计。 5.筛选有效问卷,并统计结果,组员讨论。 6.细化,编写报告。

调查结果与分析: 本次问卷调查共打印100份,收回91份。其中男生47份,女生44份。分别占总数的51.6%和48.4%。基本保证各年级都有人参加了此次调查,所以结果有一定的参考性。 恋爱现状 目前在大学生中流行着这样一种说法“恋爱是大学的必修课,如果你在大学里没有谈过恋爱,那就不算一个合格的大学生”,在这种思想的影响下,不少大学生积极投身于恋爱的大潮中去,但也有少数大学生认为这种说法是不对的,认为大学里仍然应该以学业为重。 调查中发现,在我们的问卷中“你正在恋爱吗”这一问题“是”的占40.7% ,“否”的占59.3%,“是”的人中,大一占27.0% ,大二占37.8% ,大三占35.2% 。因此,对于大学生恋爱现状,可以用“三化”来概括。 1.普及化,大众化。在当今高校,大学生谈恋爱已经是很普通的现象了。在校 园里看到大学生成双成对,旁若无人地卿卿我我已不再是稀罕事,有人形容这是一股"恋爱热",也有人说这是一股"恋爱风",不管怎么说,都不为过。因为,大学生谈恋爱是毋庸置疑的。 2.低龄化。大学生谈恋爱历来有之,但过去多是高年级学生,是所谓"学业、爱 情双丰收"的时期。而现在很多低年级的学生学业未成,却恋爱先行,有些人的观点是“进校后的首要任务是抓紧时间谈恋爱,否则优秀的则被他人抢先一步,就轮不到我了。他们有的刚进大学校门就走进了恋爱圈。在此次调查中发现,很多大一同学已经步入了爱河。他们或是高中就谈了恋爱,或是刚进

关于中国大学生婚恋观的调查报告

关于中国大学生婚恋观的调查报告

关于中国大学生婚恋观的调查报告 调查时间:暑假 调查地点:北京、天津、上海、深圳、哈尔滨、西安、成都、武汉、长沙、昆明十个城市 调查内容:关于中国大学生婚恋观的调查 调查方式:调查问卷 中国社会学会方法研究会和神州调查数据采集中心于今年七、八月间采用问卷调查的方式对北京、天津、上海、深圳、哈尔滨、西安、成都、武汉、长沙、昆明十个城市所在高校的1200名在校本科生、研究生、博士生进行了“当代大学生婚恋观”调查。调查显示,中国大学生婚恋观总体健康,并呈现开放趋势。城市在婚前性行为在开放度上比农村大,男性比女性开放度大很多。 一、大学生婚恋观总体健康呈现开放趋势 在择偶标准上看重个人品德、脾气性格和志同道合。评价婚姻幸福的条件也以“感情”、“性格”和“生活理念”为主要标准。对大学生恋爱,35.0%的学生认为是纯洁值得珍惜、43.6%的学生认为是好好经营能够修成正果。然而,在回答婚前性行为、

校外同居、同性恋、夫妻婚后分工、婚后是否与父母同住等问题的看法时,呈现出相对“开放”的趋势。如与传统的夫妻分工模式有所不同,仅 6.7%的学生表示赞成“男主外,女主内”、而近乎一半的人认为“双方共同打拼,地位平等”。在问及“婚后与父母同住”的态度时,也有半数被访者表示“不赞成”(49.9%),仅有16.7%的学生表示“赞成”。 调查显示,有接近5成的受访者在中学就有了初恋;超过4成的受访者在大学期间有了初恋;显然,大学期间恋爱已成为大学生的一个普遍行为。 二、婚前性行为随意性、开放性增加 在回答如何对待婚前性行为这一问题时,有14.4%的受访者表示“尝试过”;有24.0%的受访者表示“想尝试,但没有行动”;表示“不想尝试”的受访者达到61.7%。可见,与以前的数据相比,婚前性行为的随意性、开放性在增加。但婚前性行为的开放度在城乡、男女性别上存在着很大的差异。总得来看,城市在婚前性行为在开放度上比农村大,男性比女性开放度大很多。 在问及“你是否会选择一毕业就结婚”的问题时,仅有3.6%的同学选择“会”,有29.2%的同学选择“视毕业时具体情况考虑”,61.5%的同学选择“不会”。如何看待“毕婚”,24.9%的

大学生恋爱价值观

大学生恋爱价值观 高尔基说:“在生活中,没有任何东西比人的行动更重要,更珍贵的了。”心理学告诉我们,人的需要产生动机,而动机支配着行为,时代与社会的发展,使得当代大学生的爱情观发生着巨大变化,培养合理的人生观,世界观对于形成理性的爱情起着重要作用,如根与枝的关系,根正则枝直。 爱情作为人类的基本情感之一,是一个古老而又常新的话题,也是大学生宿舍“卧谈会”中的热门内容。爱情这个闪闪发光的字眼,古往今来叩开了许多青年男女的心扉,谱写了许多优美动人的篇章。梁山伯与祝英台、罗米欧与朱丽叶、马克思与燕妮等一个又一个美好的爱情故事,为世人所传颂。体现了人们对幸福、美满爱情的渴望和对崇高、圣洁爱情的追求。毫无疑问,爱情是人类社会生活中不可缺少的重要组成部分,在人生中占据着重要位置。爱情对于情窦初开的大学生来说,更是生活的“诗歌和太阳”。于是大学生在校期间,怎样正确对待爱情,怎样正确处理爱情与人生、事业的关系,这对于大学生的成长进步以及今后的家庭幸福,都有着极其重要的意义。 作为大学生,四年的大学生活转眼即逝,学习是当前的主要任务,成材是你们的根本追求,必须珍惜青春,勤勉学习,奋发有为,理智地对待爱情。在我们的校园里,大多数学生都能正确处理爱情与学业的关系。理智对待爱情,一心勤奋学习的学生也大有人在。这里我想给大家讲述《青年文摘》里,报道的一位《没有爱的女生》的故事,

也许大家能够从中得到一点启示。她是一位军队首长的女儿,她长得非常美丽,在读军校期间,追求她的男生一个接一个,但她从不为此而心动。每当有人给她递纸条或者写求爱信时,她始终用同样一句话来回答——“我从来没有想过这方面的问题,现在也不打算想,对我来说,读书是第一,希望我们还是好同学。”毕业时,其他同学都走向了工作岗位,她却考上了研究生。毕业以后,以前向她求过爱的同学来信询问她,为什么拒绝爱情。她在回信中写道:“很多人都在歌唱爱情,为爱情而疯狂,我好羡慕他们,可我不能。因为我心中还有比爱情更高的理想。”正因如此,一位叫易名的学生在网上发表了一篇题为《大学不恋爱之好处》的文章。其大意是,不恋爱让我节约,因为不必为了博得红颜一笑,勒紧裤带去给女友买衣送装;不必为哄女友开心,天天电话问候,留下一个羞涩的行囊。不恋爱让我健康,因为不必经常以录像厅、电影院、饮食店为战场,除了视力下降,脂肪还会猛长;也没有天天在宿舍楼下苦候芳踪被风雨淋伤,夜夜写情书引起的睡眠不良。不恋爱让我平静,因为不必为选择几件脏衣中的那一件而苦心思量;也不必担心被别人横刀夺爱而引起的恐慌,更不会有失恋后的茶不思饭不香。不恋爱让我诚实,因为不必昧着良心说,你是我夏天的冰棒、冬天的太阳。不恋爱让我博学,因为没有月上柳梢头,人约黄昏后的闲逛,可以投入更多的时间读书做文章,4级英语证、2级计算机等级证如囊中取物,轻易博得他人羡慕的眼光。无数事实表明,作为大学生的我们一定要善待燃情,耐得住寂寞,经得起诱惑,因为青春有限,奋斗无限!

大学生婚恋观调查报告

浅论大学生婚恋观 摘要:近年来,随着高校大学生谈恋爱现象渐趋普遍,恋爱问题已成为当代大学生较为突出的问题。由于时代的发展,人们的婚恋观也发生了深刻的变化,价值判断的多元性和行为观念的多元化在一定程度上冲击了以往婚姻价值判断体系和婚姻行为的相对稳定性。大学生作为时代的弄潮儿,他们的婚恋观不仅折射出他们人生价值取向的基本特征,而且某种程度上可以预示中国未来社会婚姻家庭的发展趋势。本文从大学生婚恋观现状入手,深入剖析了大学生恋爱中存在的问题和误区,提出了加强对大学生婚恋观进行教育引导的相应对策及大学生拥有正确婚恋观的途径。 关键词:大学生,婚恋观 引言:对甜蜜爱情、美满婚姻和幸福家庭的追求,是人类永恒的主题。所谓婚恋观,是指男女双方对恋爱、婚姻和性的根本看法和态度,包括对爱情本质、择友标准、恋爱道德、恋爱与婚姻关系、婚姻道德与责任等一系列问题的看法和态度。婚恋观是人们的价值观在恋爱,婚姻问题上的体现。作为处于新思想最前沿的大学生,我们的婚恋观折射出这个时代婚姻价值取向的基本特征。 一.大学生婚恋观的概述和现状 当代大学生婚恋观呈现多样性,可分为以下几种类型: 1、金钱至上型。恋爱双方看重的是对方的金钱储备,家庭背景, 2、纯情型。双方看中的是自己与对方的真心实意,至于其他方面考虑的不是太多。 3、爱情兼经济型。既有浪漫的爱情又有现实的经济条件做铺垫,可以算是两全其美型。 4.、游戏型。双方彼此都抱着玩玩而已的态度。只是从彼此那里找到一种填补空缺的方式。二.研究大学生婚恋观的意义 婚恋观是价值观的重要组成部分,直接关系到人们对待爱情、婚姻和性等问题的基本态度。当代大学生处于新时代思想阵地的前沿,其婚恋观在时代变化和社会转型中面临着激烈的价值冲突。大学生的婚恋观不仅与其心理健康、人格成长及品格培养切切相关,而且预示着中国社会情爱道德的发展态势,因此,对大学生婚恋观的研究有着十分重要的理论意义和现实意义。 从理论意义上说,它有助于丰富伦理学的研究。对大学生情爱道德观价值冲突的研究是伦理学中一项尚未深入展开的课题,但又是社会经济发展对伦理学提出的新要求,因此,从伦理学的学科视野,对大学生情爱道德观价值冲突进行深入与系统地研究,具有独特的视角与价值,可以弥补目前伦理学研究的不足。 从现实意义上说,一方面,它有助于帮助大学生树立正确的婚恋观,克服情感上的迷茫和困惑,规范异性之间的交往,培养健全的人格。另一方面,通过研究,可以了解当前大学生婚恋观中价值冲突的现状及其变化态势,反思目前教育体制和教育实践中存在的问题,从而为建立有效的大学生情爱道德教育体系,制定实施相关的教育措施提供参考。 三.大学生婚恋价值观 1、恋爱动机 恋爱动机是产生恋爱行为的内部动力,决定了恋爱目标及生活方式的的选择。恋爱动机从一个侧面反映了人们的价值观。调查结果显示,多数大学生谈恋爱是为了“寻找人生的另一半”,“重要的人生体验”。 2、择偶标准 择偶标准是人们选择婚恋对象的价值取向,表现为对恋爱,婚姻对象的条件的要求,是人生观价值观的重要组成部分。调查结果显示,总体来说,大学生选择恋爱对象时,男生最看重

关于在校大学生恋爱观的调查报告

关于在校大学生恋爱观的调查报告 姓名: 学号:1007200095 班级:机械103班 完成日期:2013-12-8 指导老师:陈卫红

【摘要】进入大学,对于大多数的大学生而言,过多的自由时间让他们感到寂寞和空虚。对于这些文化水平比较高,情感体验较为丰富的大学生们来说,除了学习外,恋爱也便成了热门话题。在当今的高校恋爱已成为一种很正常的现象。而且我国对高校大学生婚姻也不再做要求,这就使大学生恋爱更加“合法”。本文通过大学生恋爱观的调查,更好的了解本校大学对于恋爱观的看法,促进学校的和谐建设。 【关键词】大学生恋爱观调查 一、调查的目的和意义 随着改革开放和经济的增长,现代的校园已不在是五六十年代的校园。大学生恋爱已经是普遍的现象,出入的双双对对、亲亲我我也不会被认为不正常的行为,虽然爱情可以让人陶醉,让人更好的工作、生活,但在另一方面,不成熟的恋爱心理也会给恋爱带来一些负面影响。大学生应如何对待爱情、追求爱情,这将是每个大学生所面临的问题。因此,我自己设计了一个《关于大学生恋爱观》的调查,对本校政法系的学生进行了调查研究,希望能发现问题、寻找原因,帮助大学生树立正确的恋爱观。 二、调查研究的方法 本次调查主要是针对各高校的在校大学生,主要采取分层抽样等抽样方法,利用网络问卷星设计问卷进行网络发放问卷形式调查,共回收有效问卷62份。所得到的数据经过问卷星自动进行数据统计分析,得出结论。根据调查结果提出一些相应建议,供同学、老师们参考。 三、调查数据处理与分析 本次调查主要分两部分进行调查,一是基本问题,二是分类问题,以下是调查数据的处理与分析。 3.1基本问题

论大学生恋爱价值观

论“大学生恋爱价值观” 新一代大学生,首先,应树立正确的恋爱观,绝对不能把爱情当全部。 大学生对爱情应该持慎重的态度,避免在恋爱问题上处理不当。要树立正确的恋爱观,应注意以下几点: 1.正确认识爱情与人生的关系 爱情是人生一道亮丽的风景线。人们不惜用最关丽的语言来描绘爱情的永恒和不朽,认为爱情能给人带来精神上的激励、情绪上的欢愉、生活上的充实,没有爱情的人生是苍白的、消沉的,甚至是没有意义的。有人把爱情放在人生最高的地位,奉行爱情至上主义,沉洒于感情缠绵之中。这样的恋爱观,很容易导致对人生口标的误解,这对需要将主要精力用于学习上的大学生来说危害尤大。真正的爱情是生活的有机组成部分,体现着人的自然和社会的双重需要,并通过生活而获得充实的意义。在现实生活中,正确地认识爱情的本质,处理好恋爱关系,爱情就会给人生带来幸福,否则就可能成为人生不幸的诱因。 2.正确处理学业和爱情的关系 罗素说:为了爱情而牺牲事业是愚蠢的,但为了事业而完全牺牲爱情同样是愚蠢。作为学生要把学业放在首要位置,爱情必须是建立在事业的基础上的。大学生应该把爱情看成是生活的一个侧而,而不是全部,事业和爱情的双成功才是你成功的全部,要抓住大学宝贵的时间,学好自己的专业,锻炼能力,在事业上付出自己艰辛的劳动和汗水,现在多给学习一点时间,以后你才有更多的时间留给那最美的恋爱季节,成为最幸福的人。 3.遵守恋爱道德 遵从恋爱道德,就是在现实生活中去维护真正的爱情,这是保持爱情长久的秘密所在。 (1)恋人间彼此尊重人格的表现,主要是尊重对方的独立性和重视双方的平等。恋爱的双方在人格上都是独立的,如果把对方当做自己的附庸,或依附对方而失去自我,都是对爱情实质的曲解。恋爱双方在相互关系上是平等的,都有给予爱、接受爱和拒绝爱的自由,放纵自己的情感或者对对方予以束缚或强迫,都不符合恋爱的道德要求。大学生谈恋爱的过程中要学会尊重对方。 (2)自愿地为对方承担责任,是爱情本质的体现。爱一个人或接受一个人的爱,就要自觉地为对方承担责任。责任的担当,不是单纯的“在我心中只有你”的反复吟唱,而是需要见诸行动的自觉,是生活中的点点滴滴:爱情是风雨中共同撑起的一把伞,是暮色里急切盼归的一种情,是寒夜灯影下的温暖的一杯茶…… (3)恋人在公共场所出入,要遵守社会公德,不 要对他人生活和公共生活造成不良影响。恋人独处,也要讲 文明、讲道德。 4.正确处理恋爱挫折 由于社会、家庭个人等原因,在恋爱中遭遇挫折是常有的事。从心理角度来看,失恋可以说是大学生最严重的挫折之一,会引起一系列的心理反应,如难堪、羞辱、失落、悲伤、孤独、虚无、绝望和报复等。这些不良情绪如果得不到及时的排出转移,容易导致失恋者忧郁、自卑的情怀,严重者甚至采取报复乃至自杀等方式来排解心中的癖结。一个心里健康的大学生应积极地而对失恋,尽快摆脱失恋带来的精神痛苦。在处理失恋的问题上,正确的态度是做到失恋不失德,失恋不失态,失恋不失志。天涯何处无芳草,莫愁前路无知己。一扇幸福之门对你关闭的同时,另一扉幸福之门却在你而前洞开了。 作为社会主义国家的大学生,要树立起科学的恋爱观念,正确地认识爱情与人生、爱情与学业等关系,有责任创造新型的,符合中国优秀传统文化和社会主义道德要求的爱情方式和行为,这样将对他们认识自我、完善自我、发展自我、超越自我起到积极的作用,使恋爱双方都能获得一种积极健康向上的力量和关的享受。这无论是对大学生个人的健康成长、

当代大学生婚恋观调查

大学生婚前性行为调查与思考 从高中升入大学有很多变化,其中最明显的变化之一就是:原本被禁止的恋爱可以光明正大地出现在校园当中。当今的高校恋爱已经成为一种正常现象,大学生的婚恋观也越来越开放,婚前性行为不再是一个令人谈而色变的话题,那么当代大学生如何看待婚前性行为呢?我和其他组员一起在福建师范大学展开了一次关于大学生婚前性行为的调查,大学生对该问题的观点和想法可见一斑。希望通过这次调查研究能引导大学生树立正确的婚恋观,在婚恋之路上少走弯路,最终收获属于自己的幸福。 一、研究方法和研究对象 1.研究方法。本次调查以自编的《关于当代大学生婚前性行为的调查问卷》(网络问卷调查与纸质问卷调查相结合)为主,加上现实采访,力图通过问卷以及采访比较客观、全面、科学地了解大学生的对待婚前性行为的态度。 2. 研究对象。本次调查以网络电子问卷为主,面向全福建师范大学在校大学生,纸质问卷主要以在校硕士生为主,进行随机抽样调查。本次调查发放问卷106份,回收100份,有效率为94.34%。 3. 调查时间为2015年12月3日-12月15日。 二、调查结果分析 本次调查中,男生共有52人,占52%,女生48人,占48%。其中,各年级所占比例分别为29%,34%,25%,8%,研究生及以上占4%。受调查的同学中正在谈恋爱的占27%,20%曾经有过恋爱的经历,40%处于观望状态。 27%认为恋爱中的大学生同居或婚前性行为很正常、支持,24%表示反对,49%不支持也不反对。可见当代大学生的思想比较开放,对于婚前性行为接受度较上一代高,同时保守的传统思想仍然存在,体现当代大学生婚恋观的时代性特征。 根据回收的调查问卷,总结出当代大学生婚恋观的几个特点: 相比女生而言,男生对婚前性行为接受度更高。 大学生对性知识还很缺乏。近五成没有采取任何避孕方式,性教育知识全靠自学。互联网、书本、杂志和跟同龄朋友交流是获取性知识主要途径。其中不少男生通过互联网、色情材料了解性知识。 3.婚恋观念还比较理想化。主要表示现为不注重恋爱的后果,容易因冲动而发生婚前性行为,游戏人生心理等。大学生的一种新型的恋爱观,在乎爱的过程,轻视爱的结局,从而体现了当代大学生婚恋观尚未成熟,甚至因空虚而爱。 4.新旧观念的碰撞融合。长期以来中国的传统道德对大学生产生了深远的影响,但随着西方思想的传入,大学生接受新思想的速度极快。开放的思想对大学生“性”及婚姻问题产生了影响。在这种新思想的影响下,大学生在理智与情感方面处于矛盾的旋涡,婚恋观念逐渐开放起来,但传统的思想还占据主流地位。 结合采访辅导员老师,总体上当代大学生的对待婚前性行为这个问题的态度是情感上开放多过保守,行为上保守多过开放。虽然现在的大学生思想比较前卫和开放,加上性教育逐渐受到重视,但是总体上能对婚前性行为理性看待。尽管不排除个别为了“贪欢”、盲目模仿成年人行为、甚至出于好奇或者无知而偷尝禁果现象的存在,但是受到传统封建礼教以及女子“贞操”观影响,大学生对待该问题时仍比较保守。一切都要把握适度原则,现在大学生的思想比较开放,要树立正确的恋爱观,不要盲目效仿电视、小说中不正确的恋爱行为。大学生已经要对自己的行为负责了,所以形成正确的婚恋观很重要。 三、如何妥善对待处理婚前性行为问题

最新当代大学生恋爱观调查研究报告资料

人文与社会科 学学院 心理学研究方法课程作业 作业题目:当代大学生恋爱观调查研究 小组成员:

指导老师:苏文亮老师 2016年6月11日

目录 摘要 (2) 1 前言 (3) 1.1研究背景 (3) 1.2研究意义 (3) 2 研究综述 (4) 2.1国外研究概况 (4) 2.2国内研究概况 (4) 2.3研究反思 (6) 3 研究目的 (7) 3.1研究目的 (7) 3.2研究假设 (7) 4 研究方法 (7) 4.1被试 (7) 4.2数据分析 ...................................................... (8) 5分析与讨论 (11) 5.1大学生恋爱具有普遍性,并且大部分学生对恋爱持赞成态度 (13) 5.2大学生恋爱动机多元,在性别上有显著差异,但基本务实 (13) 5.3大学生择偶时存在性别差异,但是整体上比较理智 (14) 6总结与建议 (12) 6.1总结 (12) 6.2树立合理恋爱观的措施 (12) 附录:当代大学生恋爱观调查问卷 (13)

当代大学生恋爱观调查研究 摘要:大学生(18—25岁)作为青年人,生理、心理发展趋于成熟,对于爱情的渴望也逐渐强烈。随着社会的发展,各种思想和文化冲击着大学生的耳目,对于他们恋爱观的形成有很大影响。本文研究目的:了解大学生恋爱观的现状,引导大学生树立合理的恋爱观,提高大学生爱的能力,增强自我保护意识,为建立美丽校园、和谐社会贡献力量。论文先以文献法收集研究人员关于恋爱观定义、恋爱现状、恋爱动机以及恋爱与学业的关系等资料,又以问卷调查法调查大学生在恋爱动机、择偶标准、性观念上的事实数据得出以下结论:大学生恋爱具有普遍性,并且大部分学生对恋爱持赞成态度;大学生恋爱动机以情感性为主,在性别上有显著差异;大学生择偶观在性别上存在显著差异,男生更注重对方相貌,女生更在意对方的品质;大学生性观念比较开放,男女生对性的态度有显著差异。了解大学生恋爱观之后,分析恋爱观形成因素,最后提出帮助大学生树立健康恋爱观的建议。 关键词:大学生;恋爱观;研究方法