高中地理第二章城市的空间结构与城市化第2节城市化导学案中图版必修2

第二节城市化

课程标准

运用有关资料,概括城市化的过程和特点,并解释城市化对地理环境的影响。

学习目标

1.理解城市化的概念、表现、实质,并学会运用这些知识解释城市化的有关现象。

2.运用有关资料,概括城市化的过程和各阶段的特点。(重点)

3.解释城市化带来的问题,针对问题,提出如何降低城市化对地理环境影响的措施。(重难点)

[基础知识梳理]

教材梳理1 城市化的概念

阅读教材P32,填写下列知识。

1.概念

农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域、农业活动转化为非农业活动的过程。

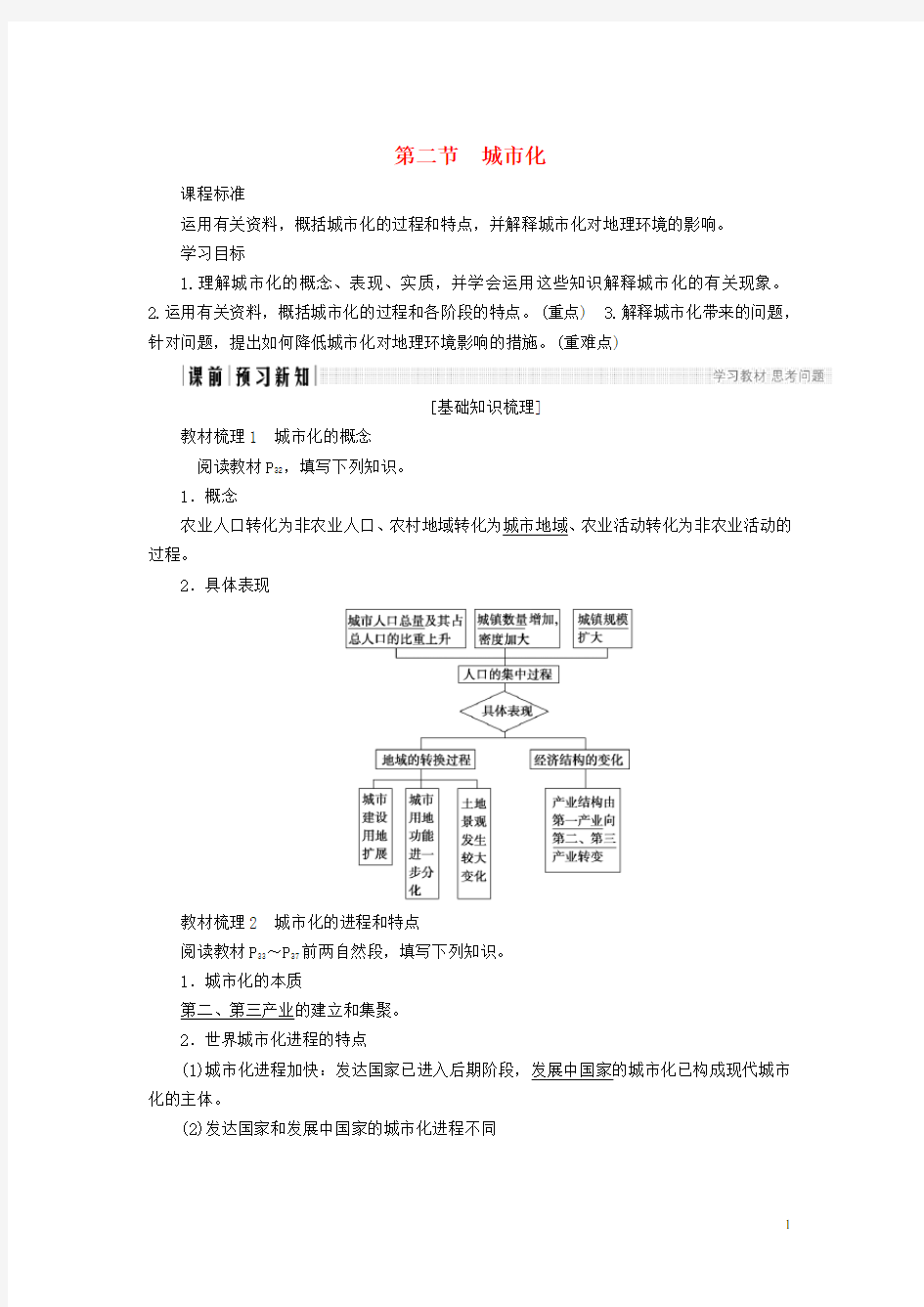

2.具体表现

教材梳理2 城市化的进程和特点

阅读教材P33~P37前两自然段,填写下列知识。

1.城市化的本质

第二、第三产业的建立和集聚。

2.世界城市化进程的特点

(1)城市化进程加快:发达国家已进入后期阶段,发展中国家的城市化已构成现代城市化的主体。

(2)发达国家和发展中国家的城市化进程不同

发达国家发展中国家与工业

化关系

城市化与工业化相伴而行

城市化先于工业化,且工业化水

平低

城市人

口变化

城市人口比重很高,其增长已逐渐减

慢或趋于稳定,甚至出现了城市人口

向郊区和农村倒流的现象

大量农民流入城市,使城市人口

急剧膨胀

(3)特大城市发展迅速,超大城市发展速度惊人。

(4)出现了巨大的城市带

①世界上最著名的六大城市带

②共同特征

??

?

??自然条件:中纬度平原地带

政治经济:都是国家或大洲,乃至全世界的

政治经济中心

空间分布:大多呈带状延伸扩展

图表解读 1.读教材表2-2-1世界城市化的发展趋势,据表分析:

(1)世界城市化进程的特点。

(2)发达国家和发展中国家城市化水平和速度差异。

(3)比较发展中国家和发达国家城市人口数量。

提示该表通过具体数字直观地反映了世界城市化进程加快的特点。对表中数字进行比较分析,可获得以下结论:

(1)世界城市化进程在20世纪后半期明显加快,城市人口从1950年的7.34亿增加到2000年的28.54亿,城市化水平从1950年的29.2%上升到2000年的46.6%。

(2)发达国家城市化水平高,目前速度开始减慢;发展中国家城市化水平低,但速度快。

(3)从人数上看,发展中国家的城市人口数已大大超过发达国家。从20世纪70年代起,发展中国家的城市人口数开始超过发达国家;到2000年,两者之比接近2∶1。

2.读教材图2-2-5发达国家与发展中国家城市化的差异,据图分析两类国家城市化的差异及发展中国家城市发展不合理的原因。

提示左图展示了发达国家大城市人口迁移的情况,随着资本向郊区转移,大量城市人口向郊区倒流。右图展示了发展中国家的城乡移民情况,大量农民进入城市,造成城市人口的急剧膨胀。发展中国家城市化进程中城市发展不合理的原因:

①农村劳动力过剩,大量农村人口涌入城市,城市人口增长过快;②城市经济发展的水平与城市化的速度不相适应;③城市化水平提高的主要原因是城市经济的畸形发展;④大城

市迅速膨胀,中小城市发展缓慢;⑤大城市就业困难,交通拥挤,贫民区环境质量差。

教材梳理3 城市化对地理环境的影响 阅读教材P 37~P 38,填写下列知识。 1.城市化问题

(1)城市环境问题:主要表现为大气污染、水污染、噪声污染、垃圾污染等。 (2)城市交通问题:主要表现为交通阻塞、交通事故、停车问题等。 (3)城市住

宅问题?????

发展中国家:多表现为住房紧张,存在贫民

窟和棚户区发达国家:表现为市中心区空房过多,形成

贫民窟,市中心区逐渐衰落

(4)城市社会问题:主要表现为就业、贫困、种族歧视和社会争端等。

2.解决措施

控制城市规模,进行合理规划,加强城市管理等。

[预习效果自测]

1.正误判断:

(1)城市人口数量增多,城市化水平一定提高。( )

(2)城市人口占总人口的比重是衡量城市化水平高低的最重要指标。( ) (3)一个国家或地区城市化水平一定程度上体现其社会发展水平。( ) (4)当前,发达国家城市化水平、城市化速度普遍高于发展中国家。( ) (5)我国新型城镇化的建设有利于加快城市化进程,提高城市化水平。( ) (6)逆城市化是城市化的倒退。( ) (7)城市环境问题是城市化的必然产物。( )

(8)有人戏称北京为“首堵”,其交通拥挤的根本原因是城市经济发展水平低下。

( )

(9)若在我国的城市发展中,效仿美、加、澳的模式,追求宽马路、大广场等低密度、高标准建筑的布局,将会带来的后果是降低土地资源的利用率。( )

提示 (1)× 城市化水平高低的衡量指标是城市人口占总人口的比重,若比重增大,则城市化水平提高。城市人口数量增多,但如果农村人口数量增加的更多时,城市化水平仍会降低。

(2)√ 因为城市化包含了人口城市化和地域城市化两个方面。但无论是产业上由农业向非农业的转移,还是空间上由乡村到城市的转移,均是以人口由农村向城市的迁移为根本的。

(3)√ 城市化是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。城市是区域经济发展的中心,它可以带动区域经济的发展;而区域经济水平的提高,又促进城市的发展。

(4)× 发达国家城市化起步早,水平高;而发展中国家城市化起步晚,水平低。发达

国家城市化进程已进入成熟阶段,速度减慢,发展中国家处于城市化进程中的加速阶段,速度较快。

(5)√新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产业互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化,新型城镇化的建设有利于加快城市化进程,提高城市化水平。

(6)×逆城市化是城市化发展到一定程度,城市中心区衰落,城郊地区发展的现象。并不是城市化的倒退。

(7)×若是城市化过程中,做好城市环境的合理保护,则城市将与生态环境和谐发展。

(8)×交通拥堵的主要原因是城市人口的迅猛增加。

(9)√我国土地资源有限,尤其是耕地资源;效仿美、加、澳模式,势必降低土地资源的利用率,甚至蚕食有限的耕地资源。

联合国的《2017世界人口状况报告》中显示,到2018年全世界城市人口将达33亿,首次超过人口数量的一半。据此回答2~3题。

2.关于城市起源的叙述,正确的是( )

①农业生产技术的创新,为城市起源奠定了物质基础

②城市出现于第二次社会大分工以后③城市都是由集市逐步演变而成的④最初城市功能主要为商品生产中心

A.①②B.②③

C.③④D.①④

3.下列不属于世界城市化最快时期的城市化现象的是

( ) A.许多国家的城市发展不合理

B.小城镇发展速度大大超过大城市发展速度

C.百万人口以上的特大城市不断增多

D.城市人口数量增长大于乡村人口数量增长

解析城市是随着农业生产的发展出现了剩余产品,由此出现了社会分工,形成集市演变而来,世界城市经历了三个发展阶段,在二战以后,世界城市化飞速发展,尤其是发展中国家,其具体表现为城市化速度快,大城市数目增多,特大城市不断涌现,甚至出现城市群

或城市带。

答案 2.A 3.B

下图是某地区A、B两个城市发展过程示意图,读图回答4~5题。

4.下列关于该地区A城从阶段I到阶段Ⅲ地理环境变化的说法,错误的是( ) A.生物多样性减少

B.环境污染加剧

C.城区下游河段流量季节变化减小

D.城区年平均气温升高

5.下列关于阶段Ⅲ城市的说法,正确的是( )

A.开始出现逆城市化

B.相对阶段Ⅰ、Ⅱ,中心区人口密度较高

C.相对阶段Ⅰ、Ⅱ,中心区环境污染较轻

D.城市沿河流延伸

解析第4题,城市用地规模的扩大,破坏了原有生物的栖息地,会造成生物多样性减少;城市生产、生活污染物排放量大,造成环境污染加剧;城市产生大量的人为热,造成城市热岛效应;城市地面硬化地表水下渗少,地表径流速度加快,会造成河流流量的季节变化增大。第5题,阶段Ⅱ城市中心区人口密度开始减少,出现了逆城市化;由阶段Ⅰ到阶段Ⅲ城市中心的人口密度逐渐减小,主要是由于城市中心区污染不断加剧;由图可看出,城市沿河流延伸。

答案 4.C 5.D

探究点一城市化的概念、进程和特点

案例探究材料

图1

图2

结合材料探究:

(1)图1中,A、B、C、D、E反映的是什么过程?说明该过程的主要标志。

(2)图1中E—F反映的是什么现象?简述其成因。

(3)依据经济发展水平的差异,世界上的国家和地区分为两种类型。图2中甲、乙分别属于哪类国家?分别说明其劳动力就业结构特点。

提示(1)城市化。城市人口增加、城市人口在总人口中的比重增加、城市数量增加及城市用地规模扩大。

(2)逆城市化。人们对环境质量要求提高(或郊区环境质量较好),乡村和小城镇基础设施逐步完善。

(3)发达国家;发展中国家。发达国家的劳动力在农业中就业比例低,在服务业中就业比例高;发展中国家的劳动力在农业中就业比例高,在服务业中就业比例低。

反思归纳

1.城市化的概念、动力和表现

(1)概念:城市化是指人口向城镇集聚和城市范围不断扩大、乡村变为城镇的过程。

(2)城市化的动力

社会经济的发展是城市化的主要动力,如下所示:

(3)城市化的表现

由图归纳城市化的表现如下:

城市化表现

具体表现

人口的集中过程(丁乡村→甲城市) 城市人口总量及其占总人口的比重上升;城镇数量增加,城镇密度加大;每个城镇的规模扩大

地域的转换过程(乙乡村→乙城市新区;丙乡村→丙城市) 城市建设用地扩展,农业用地发展为城区;城市用地功能进一步分化;土地景观发生较大变化

经济结构的变化过程产业结构由第一产业向第二、三产业转变,伴随经济结构变化,城市文明向农村地区扩散

从世界各国的城市化进程来看,城市化水平随时间的变化可以表示为一条稍被拉平的“S”形曲线。如下图所示:

城市化发

展阶段

特征出现的问题发展新趋向

初期阶段城市化水平低、发

展缓慢

问题较少,处于城市化低水平时期

中期阶段人口和产业向城市

迅速聚集,城市化

推进加快

出现了劳动力过

剩、交通拥挤、住

房紧张、环境恶化

等问题

出现了郊区城市化

现象

后期阶段城市化水平较高,

城市人口比重的增

长趋缓甚至停滞

中心区表现出衰落

的迹象

出现逆城市化现象

国家类型发达国家发展中国家所处阶段后期,出现逆城市化现象初期、中期起步时间早晚

目前速度慢快

发展水平高(70%以上) 低(30%~40%)

城市人

口比重

大小

发展趋势逆城市化推进城市化的进程

城市化与

经济发展

相适应不相适应

发展结果

①出现郊区城市化、逆城市

化;②出现城市群;③注重

营造高水平的人居环境

①农村剩余劳动力大量流

入,加大城市就业、基础设

施建设等的压力;②生态破

坏,人居环境质量下降

4.城市化、郊区城市化、逆城市化和再城市化的区别

城市化郊区城市化逆城市化再城市化

表

现

人口由乡村迁往

城市,农村地域

转化为城市地域

人口由市区迁往

郊区

城市中心区人口

继续外迁,郊区

人口迁往农村和

小城镇

人口迁回市区

成

因

城市的拉力和乡

村的推力

市区人口激增,

地价上涨,交通

拥挤

为追求更好的生

活环境

开发中心区,高

科技产业、第三

产业的发展图

解

~(2)题。

(1)安徽省城市化进程的表现有( )

A.2000~2010年已进入城市化后期成熟阶段

B.2020~2030年城市化速度最快

C.2010~2012年城市化速度减缓

D.1990~1995年城市化速度最慢

(2)目前安徽省城市化进程的特点是( )

A.水平较低,发展较快B.水平较高,发展快

C.水平低,发展慢D.水平高,发展慢

解析第(1)题,注意该图横坐标时间间隔并不均衡。据图可知,2000~2010年为城市化中期加速增长阶段;2010~2012年和1990~1995年时间段长短不同,但城市化水平增长数值相近,故2010~2012城市化仍在以较快速度增长,1990~1995年城市化速度更慢。2020~2030年10年间城市化水平提高10个百分点,速度较慢。因此D项正确。第(2)题,从图中看出,安徽省的城市化水平较低,处于城市化中期加速增长阶段。因此A项正确。

答案(1)D (2)A

探究点二城市化对地理环境的影响

案例探究材料一城市化影响自然环境,图甲为“某城市从市中心到郊区的气温变化示意图”,图乙为“某城市建设前后水量平衡示意图”。

图甲

图乙

材料二随着城市发展,城市居民抱怨:碧水蓝天少见了,垃圾占据了小区空间,白天夜间噪声不断,睡个安稳觉都难了。大量外来人员在城市中成为无业游民,影响了社会治安。

结合材料探究:

(1)图甲反映的问题是什么?是怎样产生的?结合图甲分析,为什么城市上空云量多于郊区?

(2)结合图乙,分析城市化对水循环的影响。

(3)下图漫画《不堪重负》反映出我国城市化发展过程中出现的主要问题是________________,解决该问题可采取哪些有效措施?

(4)针对城市化过程中产生的问题,应采取哪些解决措施?

提示(1)热岛效应。城市人口、工业、交通过度集中,大量排放废热,使城市气温高于周围地区。由于城市气温高于周围地区,气流上升,加之城市空气中尘埃较多,水汽易于凝结,所以云量较多。

(2)地表硬化导致蒸发减少,下渗减弱,地下径流减少,地面径流增加,从而使汛期洪峰量加大,会加剧城市洪水,使地下水补给减少。

(3)城市交通拥挤加强城市道路建设,合理规划城市道路网,大力发展公共交通,加强城市交通管理等。

(4)①加强城市的规划,合理配置城市功能区;②加强城市管理,防治城市污染;③建设垃圾场,集中处理,如填埋、焚烧、堆肥,最好能实现垃圾的资源化利用;④建立污水处理厂,实现污水达标排放和净化处理;⑤加强城市建设绿化,扩大绿地面积;⑥合理规划城市道路,解决交通拥堵和交通污染;⑦大城市建设卫星城和城市新区等。

反思归纳

1.城市化带来的问题及解决途径

(1)城市化对自然环境的不利影响

自然环境对自然地理

环境的影响

评价

地形趋向平坦容易造成水土流失、滑坡、泥石流等地质灾害

气候城市“热岛效应”,“雨岛效

应”

城市风将城市大气污染物带到郊

区,也可把郊区工厂的废气带到

城区

水文破坏河网系统,减少下渗引发城市内涝、水质恶化

生态干扰和破坏了所在地区的生态

环境

生物多样性减少、地面沉降、海

水倒灌

人文地理环境影响解决措施

资源短缺耕地面积减少城市公共建设节约用地,尽量少占耕地水资源短缺节约用水,提高利用率,治理水污染

环境污染大气污染

合理布局大气污染较重的企业;实行集

体供暖;建立绿化隔离带

水污染建立污水处理厂,实行污水达标排放固体垃

圾污染

实行分类回收、利用,采用填埋、燃烧、

堆肥处理方法

噪声污染

噪声大的工厂远离城区布局,建立绿化

隔离带

社会问题交通拥挤、居住条件差

控制城市人口增长;合理布局城市道

路;公交优先;加快住房建设就业困难

社会秩序混乱,加快经济发展、增加就

业岗位

随着城市用地规模扩大和人口的急剧增大,会出现一系列城市化问题。常见的城市化问题及主要治理措施如下图所示:

即时巩固珠江三角洲某中心城市周边的农民竞相在自家的宅基地上建起了“握手楼”(如下图)。据此完成(1)~(2)题。

(1)农民建“握手楼”的直接目的是( )

A.吸引外来人口定居B.吸引市民周末度假

C.增加自住房屋面积D.出租房屋增加收入

(2)“握手楼”的修建反映该中心城市( )

A.居住人口减少B.城区房价昂贵

C.人居环境恶化D.城区不再扩大

解析第(1)题,图中显示,该地的“握手楼”楼房密度很大,其主要的、直接的目的是通过出租“握手楼”增加收入。随着工业化和城市化的发展,珠江三角洲地区吸引了大量外地人前来务工、经商,房屋出租市场广阔,故选D。第(2)题,根据材料,“握手楼”分布在城市周边,布局拥挤,居住环境较差,但却吸引租房者租住,说明了该中心城市的城区房价昂贵,收入较低的外来务工经商者不得不到房价较低的郊区租房,故选B。

答案(1)D (2)B

知识结构

晨背索引

1.说出城市化的含义。

2.说出城市化的动力。

3.城市化的具体表现有哪些?

4. 20世纪世界城市化进程的四个特点是什么?

5.说出发达国家和发展中国家城市化的差异。

6.城市化进程中产生的问题有哪些?

7.如何解决城市化问题?

对点练一城市化的概念、进程和特点

下图表示安徽省1985~2010年就业结构与城镇人口比重变化。完成1~2题。

1.2005年以来,安徽省城市化处于( )

A.初期阶段B.中期阶段

C.后期阶段D.逆城市化阶段

2.产业结构调整促进安徽省城市化水平的提高,表现在( )

A.第二、三产业就业比重均持续快速提高

B.城镇新增就业人口第二产业超过第三产业

C.农村人口向东部沿海城市迁移数量增加

D.劳动力主要由第一产业向第二、三产业转移

解析第1题,读图可知,2005~2010年,安徽省的城镇人口比重大约由35%提高至43%,而就世界各国的城市化进程来看,城镇人口比重在30%~70%的阶段属于城市化的中期阶段,故选B。第2题,读图可知,第二产业就业比重提高的幅度较小,速度较慢,且1995~2000年第二产业就业比重略有下降,故排除选项A;1995年以来,第三产业就业比重一直超过第二产业,且比重在不断提高,导致第三产业的新增就业人口多于第二产业,故排除选项B;农村人口向东部沿海城市迁移数量增加,将导致迁入安徽省城市的人口数量减少,不利于安徽省城市化水平的提高,故排除选项C;第一产业就业比重呈下降趋势,所能吸纳的劳动力不断减少,导致农村地区的大量剩余劳动力向城市的第二、三产业转移,从而推动了城市化进程,使城市化水平提高,故选项D正确。

答案 1.B 2.D

对点练二城市化对地理环境的影响

浙江省某市调查了当地市中心和外围区域早晚高峰期间的交通状况。根据调查情况绘制了汽车平均时速示意图(如下图)。读图完成3~4题。

3.该市交通最拥堵的是( )

A.中心区域早高峰B.中心区域晚高峰

C.外围区域早高峰D.外围区域晚高峰

4.下列缓解该市交通拥堵的措施,最合理的是( )

A.优先发展公共交通B.大力拓宽城市道路

C.大量修建路边停车位D.大幅度提高停车收费

解析第3题,速度慢的两只表针应表示中心区,快的两只表示外围区,越慢说明交通拥堵越严重,所以中心区域晚高峰最拥堵。第4题,缓解该市交通拥堵的措施,不能靠大幅度提高停车收费;拓宽道路,大量修建路边停车位会占用大量土地,建设成本很高,最合理的是优先发展公共交通。

答案 3.B 4.A

课后作业

基础冲A练

读“中国城市化进程示意图”,完成1~2题。

1.关于我国城市化进程特点的正确叙述是( )

A.1950~1960年,城市化进程变慢

B.1960~1970年,城市化水平较高

C.1970~1980年,城市化水平降低

D.1980~2010年,城市化进程较快

2.我国城市化的表现是( )

①总人口增加②城市人口增加③农村人口减少④城市人口比重增加

A.①②B.①③

C.②④D.③④

解析第1题,从图中可看出:1950~1960年,城市化进程是较快的;1960~1970年,城市化水平不足20%,城市化水平较低;1970~1980年,城市化水平缓慢提升;1980~2010年,由于实行改革开放,国民经济得到快速发展,城市化进程较快。第2题,根据城市化的内涵,可判定②、④正确。

答案 1.D 2.C

读我国1978年、2009年城市数量变化图,回答3~4题。

3.下列有关我国城市化的叙述,正确的是( )

A.30年间,我国200万以上人口的大城市数量增幅最大

B.30年间,我国20万以下人口的小城市数量增幅最大

C.我国城市化进程与人口迁移无关

D.随着城市数量的增大,我国城乡差距越来越小

4.推动我国城市化进程的动力因素是( )

A.人口迁移速度加快、规模变大

B.工业结构的快速调整

C.大规模农业商品基地的建设

D.农业生产力水平的提高和工业化进程的加快

解析第3题,30年间,我国20万以下人口的小城市数量增加了约4.45倍,增幅最

大,A错,B对;我国城市化进程与人口迁移有很大关系,C错;目前,我国城乡差距有扩大的趋势,D错。第4题,30年来,农业生产力水平的提高和工业化进程的加快,推动了我国的城市化进程。

答案 3.B 4.D

从20世纪70年代中期开始,首先从英国,随后在美国、西欧各国、日本,后来又在北欧各国,相继出现了与城市化过程相反的人口流动现象,以及人口“钟摆式”的移动,如伦敦老城区白天人数达一百多万,夜间只有十几万。据此回答5~6题。

5.逆城市化现象产生的原因是( )

A.人们对环境质量的要求越来越高,乡村和小城镇基础设施逐渐完善

B.城市经济发展不稳定,失业人口增多

C.城市犯罪率高,居住不安全

D.乡村有大量闲置土地,需要人经营管理

6.逆城市化的表现有几个方面,下列表述中不属于逆城市化表现的是( )

A.城市人口向乡村和小城镇回流

B.大城市中心区萎缩

C.中小城镇发展速度增快

D.卫星城不断出现,城市群逐渐形成

解析由题干分析逆城市化现象是由于大城市环境质量下降,乡村和小城镇基础设施逐渐完善,大量城市人口向乡村和小城镇回流的现象。

答案 5.A 6.D

下图为“北京城市空间扩张的GIS图像示意图”。读图完成7~8题。

7.图中反映出北京地区城市化的标志为( )

A.城市人口数量增加

B.城市用地面积增加

C.城市人口比重增加

D.城市道路密度增加

8.北京城市化过程中出现的主要问题是( )

A.城市绿化面积缩小B.城市居民住房紧张

C.文物古迹普遍受到破坏D.城市交通拥堵严重

解析第7题,由图可以看出,北京城区面积在不断地扩大。第8题,北京是人口过千万的特大城市,城市化过程中出现的主要问题是车辆日益增多,导致城市交通拥堵严重。

答案7.B 8.D

9.读某区域三个发展阶段略图,回答问题。

(1)阶段Ⅰ,该城市形成的主要区位因素是_____________________________________。阶段Ⅲ,在铁矿产地与煤矿产地间开挖了人工运河,试分析其主要原因。

(2)阶段Ⅱ该地区人口迁移的方向主要是________________;如果该地区为发达国家的某地区,阶段Ⅲ可能出现的人口迁移现象表现为___________________________________ ________________________________________________________________________。

(3)试分析该地区在阶段Ⅲ可能产生的环境问题。

解析读图可知,阶段Ⅰ城市主要位于河流的交汇处;开挖运河是为了连接铁矿产地与煤矿产地,因为这两地都可以发展钢铁工业,利用运河运输原料或燃料可以降低运输成本。阶段Ⅱ该地区人口迁移是从乡村到城市,到阶段Ⅲ,出现了逆城市化现象,所以人口迁移的方向也发生了变化。随着经济的发展,该地区交通运输发展呈现出多样化和网络化的特点。城市化过程中出现的环境问题主要表现在两个方面,一是城市问题,二是该地区大规模开发引起的环境问题。

答案(1)位于河流交汇处随着铁矿产地与煤矿产地钢铁工业的发展,运输量增大,为降低运输成本开挖了人工运河。

(2)由农村到城市城市人口向乡村和小城镇回流,大城市中心区萎缩,中小城镇发展迅速,乡村人口增多

(3)耕地减少;绿地面积减少;水资源短缺;污染加重,环境质量下降;交通拥堵;住房紧张;就业困难等。

能力达标练

读我国城镇年增长百分点和城镇化水平统计图,回答1~2题。

1.我国城镇化进程不应过快的主要原因是( )

A.人口素质还不高B.科学技术水平还不高

C.城市建设经验还不足D.经济发展水平还不高

2.改变我国城市的工业布局和城市的人口分布,从根本上要( )

A.严格控制大城市规模B.合理发展中等城市

C.合理建设小城市D.建设新型乡镇

解析第1题,我国属于发展中国家,目前整个国民经济的发展水平还不高,所以在城镇化的道路上,应该继续采取有计划地逐步发展的战略,使之与整体经济的发展同步进行,绝对不可操之过急。第2题,小城市在我国分布很广,它们是大中城市与乡镇联系的纽带。合理建设小城市,把工业向县城扩散,是从根本上改变我国工业布局和城市人口分布的重要措施。

答案 1.D 2.C

东京市目前是日本太平洋沿岸大都市带的核心城市,远郊出现许多卫星城。读图,完成3~4题。

东京大都市圈空间结构示意图

3.东京市城市化过程目前已处于( )

A.中期阶段B.加速发展阶段

C.高级阶段D.衰落阶段

4.东京市的空间扩张模式给城市规划带来的有益启示是( )

A.解决大城市交通拥堵的最好办法是规划放射状交通干道

B.中心区不保留绿化带,以提高城市土地利用率

C.在基础设施、土地利用等方面实行城乡统一规划

D.乡村—城市转型的根本动力是大都市郊区的卫星城建设

解析由图和题干可知,东京这个特大城市目前仍在进一步发展,处于城市化的高级阶段。该图体现的是中心城区、近郊、乡村和卫星城的统一规划,有利于城市化的优化发展。大城市较优的道路网是环行—放射状交通网;中心城区也需要绿化带;卫星城建设可促进乡村转变为城市,但不是城市化的根本动力。

答案 3.C 4.C

读“济南市中心区与郊区平原区水量比较表”,完成5~7题。

降水量(mm) 径流总

量(mm)

地表径流

量(mm)

地下径流

量(mm)

蒸发量

(mm)

中心区675 405 337 68 270 郊区平

原区

644 267 96 171 377

5.济南市建设导致了市中心区( )

A.地下水位上升B.径流总量减小

C.蒸发量减小D.降水量减小

6.济南市中心区地表径流量多于郊区平原区的主要原因是( )

A.生活用水量增加B.植被覆盖率增加

C.降水下渗量减小D.城市热岛效应

7.为减少城市中心区雨季地表径流( )

A.将城市中心区的水调到郊区

B.扩大城市的规模

C.适当减小绿地的面积

D.推广使用渗水砖

解析第5题,阅读表格可发现,中心区径流总量、降水量在增加,地下径流量减少,故地下水位下降,蒸发量减小。第6题,比较表中数据可发现,济南市中心区与郊区平原区降水量差别不大,但地表径流量比郊区平原区大很多,可推断地面硬化导致降水下渗量减小。第7题,减少地表径流量的关键是提高降水下渗量,故使用渗水砖较好。

答案 5.C 6.C 7.D

8.城市化是现代化的必经之路,不同地区、不同国家的城市化发展呈现出不同的特点。阅读下列材料,回答问题。

材料一英、美城镇人口占总人口比重表(%)。

1800年1850年1890年1920年

英国21 39 62 65

美国 4 12 35 51

材料二年中国城镇人口占全国总人口的比重为49.68%。从城市规模看,特大城市发展最快、中等城市次之,小城市发展缓慢。

(1)根据材料一,在城镇人口变化过程中,英、美两国城市化各自的突出特征体现在哪里?

(2)根据材料二,说明1980年以来中国城市化的主要特点,并指出这种城市化特点可能导致的城市化问题。

解析第(1)题,对比英、美两国城镇人口占总人口的比重表回答。第(2)题,对比我国

与世界各地区城市化起步、速度及大中小城市的发展回答。城市化产生的环境问题可从环境、社会等方面回答。

答案(1)英国城镇人口占总人口的比重高于美国,美国城镇人口增长速度比英国快。

(2)特点:城市化起步晚,发展速度快;城市化水平较低;城市发展不合理。

问题:环境质量下降;交通拥挤;地价、房租昂贵;就业困难,失业人数增多;绿地面积小;社会不太安定等。

公开课城市内部空间结构导学案完整(有答案)

第二章 第1节 城市内部空间结构 1、了解城市形态的类型 2、结合实例分析城市各功能区的形成及区位特征(重点) 3、合理布局功能区(难点) 二、城市功能分区 1、城市土地利用类型 ______用地、_______用地、住宅用地、农业用地、交通用地等 2、功能区的形成 ______ 效应 3、功能区的特点 (1)无明确的________ (2)某一种功能区以某种土地利用方式为主,也可能兼有其他类型的用地

4、主要功能区的比较 功能区商业区住宅区工业区 形状占地面积小,呈点状 或___状城市中最为________的 一种土地利用方式 集聚成片 区位特征接近消费者,多位于交通便捷的地段(CBD特点:建筑物_____、城市经济活动最繁忙、人口数量昼夜差别____) 低 级 位于内城、工业区 附近;与低地、工 业区相联系 ①不断向市区外 缘移动; ②趋于交通干线 两侧分布 高 级 城市______;与高 坡、文化区联系 分布 位置 _____、交通干线两 侧、街角路口 靠近市中心处或环境优 美处 远离市中心 三、环境因素对工业区布局的影响 1、无污染或轻度污染的工业 (1)基本无污染的技术密集型和劳动密集型企业可以布局在居民区内 (2)有轻度污染的工业布局在近郊 2、污染水源的工业 如印染厂、电镀厂等应位于河流的_____地区 3、污染大气的工业 如水泥厂、火电厂等应位于(1)居民区最小风频的上风地带;(2)盛行风的______向或与季风风向垂直的郊外 合理布局工业区与住宅区的相对位置 〈拓展〉玫瑰风图判断风向 ——各点与坐标轴中心形成的线段长度表示风频的大小 甲乙丙 _________风_________风________风 典型地区:______ 典型地区:______ 典型地区:______ 乙

高二区域地理导学案

保山第九中学“315”高效课堂教学模式高二地理学科课堂(新课/复习)导学案设计活页 第周第课时上课时间: 年月日星期备课组长签字: 杜芹意教研组长签字: 肖平平包级主任签字: 赵连宏班级: 小组: 姓名: 课题: 第一章地球知识—经纬网(一) 设计人: 杜芹意 学习目标: 1、地球得形状与大小;2、东经度与西经度,东半球与西半球得划分;3、南纬度与北纬度,南半球与北半球得划分;4、高、中、低纬度得划分 学习重点:东经度与西经度,东半球与西半球得划分;南纬度与北纬度,南半球与北半球得划分;高、中、低纬度得划分 学习难点: 根据经纬度计算两地之间得大致距离 课后反思: 一、辅导自学(内容、方法、说明): 表格1-经线与纬线对比 经线纬线 定义 特点形状 长度 相互关系间隔 指示方向 表格2-经度与纬度得对比 经度纬度起点线 划分 分布规律 表格3-区分0°经线与180°经线得两侧经度分布 经度区分向西为 ,向东为 , 向西为 ,向东为 , 经度变化向西 , 向东 , 向西 , 向东 , 二、讨论小结(合作探究): 探究点1: 经线与地轴得区别 探究点2: 在地图上如何辨别东西经度、南北纬度? 三、随堂训练: 1.以下有关地球上纬线与经线得叙述,错误得就是( ) A.任何地方,纬度差1°得经线长度都相等 B.经度差1°得纬线长度由赤道向两极逐渐递减 C.O°纬线得长度就是O°经线得两倍多 D.任何纬线圈都长于任何经线圈 2.关于东西半球得叙述,正确得就是:( ) A.东经度得范围都在东半球 B.本初子午线与1800经线就是东西半球得界线 C.1800经线在东半球 D.200W—00—1600E得经度范围为东半球 3.用200W与1600E经线圈,作为划分东、西半球界线得依据就是( ) A.这两条经线都从海洋上经过,不经过陆地 B.这两条经线正相对 C.这一经线圈基本上各国边界上通过 D.这一经线圈基本上在大洋通过,避免把非洲与欧洲得一些国家分在两个半球 知识拓展: 读右经纬网图,回答4—7题: 4、穿过海洋最长得经线就是:( ) A、A线 B、B线 C、C线 D、D线 5、比较不同纬线得长度:( ) A、①线就是②线得1/2 B、②线比③线长 C、③线比④线长 D、①②③④四条纬线一样长 6、甲、乙两人从G点出发,甲向北行,乙向东行, 如果前进得方向保持不变,那么:( ) A、两人都能回到原出发地点 B、两人都不能回到原出发地点 C、只有甲能回到原出发地点 D、只有乙能回到原出发地点 7、图中符合“东半球、北半球、低纬度”条件得就是:( ) A、E点 B、G点 C、H点 D、K点 保山第九中学“315”高效课堂教学模式高二地理学科课堂(新课/复习)导学案设计活页 0°180°

人教版高中地理必修二第二章城市和城市化练习题

第二章城市与城市化练习题 一、单选题 城市中的各项活动需要利用一定的土地,同类活动在空间上高度聚集,形成了功能区。据此回答下面小题。 1.属于城市土地利用类型的是() ①商业用地②交通用地③政府机关用地④绿洲农业⑤住宅用地 A.①②③④ B.②③④⑤ C.①②③⑤ D.①②④⑤ 2.关于城市功能区的叙述,正确的是() A.城市各类功能区之间界线分明 B.商业区是城市中最为广泛的土地利用方式 C.工业区多位于交通干线两侧或街角路口处 D.住宅区低级住宅区与中高级住宅区存在分化 下图为某城市地价空间分布示意图。读图,完成下面小题。 3.丙地土地租金较高,其原因最有可能是 A.位于市中心 B.处在交通干线的交汇处 C.靠近风景区,环境优美 D.大学和研究院(所)聚集地

4.据图判断,中心商务区形成的主要区位优势是 A.历史悠久,知名度高B.土地租金高 C.交通通达度高D.处在人口密集区 下图为我国华北某城市城区地租分布等值线图(数值:a>b>c),读图完成下列小题。 5.该市重工业不断向东北部迁移,主要原因可能是( ) ①城区地价上涨 ②为了缓解城区日益严重的环境污染问题 ③北部人口众多,有大量剩余劳动力 ④北部地区矿产资源丰富 A.①②B.②③C.①③D.②④ 6.近年来,甲地出现了高级住宅区,主要原因是甲地( ) A.位于城区外缘,环境质量好 B.远离中心城区,地价便宜 C.地势开阔,便于建立住宅区 D.位于河流附近,取水方便 下图为我国某特大城市某商品批发市场从城区迁往郊区前后的位置示意图。据此完成下列各题。

7.20世纪80年代,影响该批发市场选址的主导因素是 A.交通 B.市场 C.劳动力 D.政策 8.2010年后,该批发市场迁出主城区是因为主城区 A.土地利用方式调整 B.环境污染日益严重 C.电子商务的发展 D.工业结构的调整 下图中甲地所在的国家,农业以畜牧业为主,财政收入主要来源于货物过境和港口服务业。据此完成下列各题。 9.在甲地形成城市的主导区位因素是 A.地形B.气候C.公路交通枢纽D.港口 10.该城市发展成为该国首都的优势条件是 A.位置适中B.资源丰富C.气候宜人D.经济中心 “睡城”主要指的是大城市周边的大型社区或居民点,这些人口相对集中的区域虽大量入住,但也就是局限于晚上回家睡觉,白天开车或乘车往市中心上班。 读下图,完成下列问题。

2021届新高考选考地理一轮复习第八章乡村与城镇第21讲乡村和城镇空间结构教学案

第21讲乡村和城镇空间结构 一、聚落的外部形态 1.聚落 聚落人类聚居的乡村和城市的统称从宏观来看聚落的分布与人口分布基本一致 从微观来看聚落一般建在有充足水源和地形相对平坦的地区 定义聚落在空间分布的平面形态影响因素(自然因素) 水源、地形 形态团块状 在地形比较完整、平坦和开阔的平原地区,如 成都市 条带状 在地形起伏较大的山区,受水源和地形的综合 影响,聚落沿河谷伸展呈条带状,如兰州市 1.城市土地利用类型 一般分为商业用地、工业用地、政府机关用地、住宅用地、休憩及绿化用地、交通用地和农业用地等不同类型。 2.城市功能分区 (1)形成:因同一种土地利用方式对用地空间和位置需求相同,同一类活动在城市空间上集聚。 (2)主要类型及其分布 类型分布 住宅区城市中最广泛的土地利用方式 商业区多位于市中心、交通干线两侧或街角路口 工业区靠近河流、铁路、公路等交通比较便捷的地带

①无明确的界线。 ②某一种功能区以某种土地利用方式为主,可能兼有其他类型的用地。 三、城市内部空间结构的形成及影响因素 1.含义 城市中不同功能区的分布和组合构成了城市内部的空间结构,也叫作城市地域结构。 2.城市地域结构模式 同心圆模式、扇形模式、多核心模式。 3.影响因素 (1)经济因素 ? ? ?地租的高低 ?? ? ??交通便捷程度 距离市中心远近 不同功能活动的付租能力 (2)社会因素 ?? ? ?? ?? ? ?? 收入 知名度 种族或宗教 导致住宅区的分化 (3)历史因素:早期的土地利用方式对日后功能分区有深远影响。 四、不同等级城市的服务功能 1.城市等级与城市服务范围、服务功能等的关系 城市 等级 城市 规模 职能 级别 职能 种类 服务 范围 城市 数目 相互 距离高大高多大少远低小低少小多近 (1)等级高的城市,数目少,相距较远;等级低的城市,数目多,相距较近。 (2)不同等级城市的服务范围是层层嵌套的。 3.城市区位因素 (1)自然因素:河流、地形、气候、矿产资源等。 (2)社会经济因素:交通、政治、宗教、经济基础等。 4.影响城市等级及服务范围的因素 城市的等级并不是一成不变的,随着城市的发展,有的城市等级会逐渐升高。城市能够发展到一定的规模或达到一定等级,与城市所处的地理位置密切相关。 微点1 乡村的分布、形态、规模和建筑等受当地水源、气候、地形及建筑材料等地理条件,以及社会经济条件和风俗习惯等社会文化因素的影响,反映出人类对周围环境的某种适应和利用。

高中地理必修2导学案汇总

第四章工业地域的形成与发展班级:姓名:使用时间: 第一节工业的区位选择 第1课时工业区位因素及其变化 编写人:徐进峰赵承生审核人:董园园宋艳敏完成水平评价: 【学习目标】 1.通过小组讨论,归纳影响工业区位的主要因素,辨析影响工业区位的主导因素。 2.比较鞍钢和宝钢的区位,分析钢铁工业区位因素的发展变化。 【学习过程】 〖预习探究〗:参考课本58页图4.2,工业的主要区位因素那些是自然因素,哪些是社会经济因素? 自然因素: 社会经济因素: 〖讨论探究〗:参考课本58页,讨论五类工业企业的布局: 制糖厂、啤酒厂、铝厂、普通服装厂、飞机制造厂 问题:(1)这类工业应该布局在材料二图中何处?(标在图上) (2)影响这类工业布局的区位因素有那些?主导因素是什么?为什么? 附:参考材料: 材料一: 1.制糖厂:原料为糖料作物(甘蔗或甜菜)。产品为白、红砂糖或粗糖。生产1吨糖 需要10吨甘蔗。甘蔗的糖分随生长期而逐渐提高,成熟时达到最高点,然后逐渐下降。因此,甘蔗不能储存,因尽快送糖厂加工,收获后不超过两天即加工为宜。 2.啤酒厂:产品主要为玻璃瓶装啤酒。玻璃是易碎品,不适合长距离运输,成本非常 高。为了保持啤酒质量,减少紫外线的影响,一般用棕色或深绿色的玻璃瓶做容器。 3.铝厂:铝的电解炼制是一项耗费能量很大的工业。生产1吨铝耗用电能19000度。 因为水电廉价,无污染,所以炼铝工业多用水电作为能源(或动力)。 4.普通服装厂:原料为布(纺织业的产品),这类工业对劳动力数量的需求很大,对 技术的要求不高。 5.飞机制造厂:对技术和环境的要求很高。 材料二:

工业类型 主导 因素 主要部门 区位选择原则 选择原因 原料导向型 工业、 水产品加工业、 加工业 应接近 产地 不便于长途运输或运输 成本较高 市场导向型 家具制造业、 厂 应接近 不便于长途运 输或运输 成本 较高 动力导向型 工业 应接近 或 需要消耗大量 劳动力导向型 服装工业、 工业 应接近具有大 量 的地方 需要投入大量 技术导向型 飞机、 、 等 工业 应接近 地区 要求高 〖反馈练习〗:下面4图为“工业区位选择模式图”,其中线段长度表示影响程度大小, A :西安市有西安交通大学、西安工业大学、西安外国语学院、西安电子科技大学等高等院校及许多科研院所。 B :河南为农业和人口大省,郑州市人口稠密,劳动力充足,交通便利(京广、陇海铁路交汇于此,107、310国道从此穿过、新郑国际机场离此距离较近) C :贵阳能源资源充足,全市水能资源理论蕴藏量为130.7万千瓦,可开发量为87.3万千瓦,是全国十大水电基地之一。大型的有乌江、南盘江、北盘江水电站等。 D :广西甘蔗总种植面积占全区耕地面积的1/3,已成为全国甘蔗种植中心。从1992年至今,广西甘蔗种植面积已连续16年居全国第一位。

高一地理必修二第二章 城市与城市化知识点

第二章城市与城市化 2.1城市内部空间结构 1、功能分区:城市各项经济活动相互间发生空间竞争,导致同类活动在空间上高度集中。 2、划分:商业区、住宅区、工业区、市政与公共服务区、工业区、交通和仓储区、风景与城市绿地、特殊功能区等 3、中心商务区(纽约的CBD——曼哈顿)特征: ①中心商务区是城市经济活动最繁忙的地方②人口数量的昼夜差别大③建筑物高大稠密④中心商务区内部存在明显的分区 功能 分区 形态特征位置 商业区占地面积小、呈点状 或条状 经济活动最繁忙;人口数 量昼夜差别大,建筑物高 大稠密;内部有明显分区 市中心,交通干线两 侧、街角路口 工业区集聚成片不断向市区外缘移动,并 趋向域沿主要交通干线 市区外缘,交通干线 两侧 住宅区占地面积大(40% -60%),是城市主要 功能分区,工业化后 出现分化 建筑质量上,高级于低级 住宅分化;位置上,高于 于低级住宅分区背向发 展 高 级 城市外缘与高 坡、文化区联系 低 级 内城与低地、工 业区联系 同心圆模式、多核心模式、扇形模式 6、经济因素是影响城市内部空间结构的主要因素,体现在各种活动的付租能力。影响付租能力高低的因素主要有:交通的便捷程度,距离市中心的距离。 7、各类土地利用付租能力随距离递减示意图[理解] 商业的付租能力受市中心距离的影响最大 工业的付租能力受市中心距离的影响最小 OA商业付租能力最强 AB住宅付租能力最强 BC工业付租能力最强

8、影响城市内部空间结构的其他因素: (1)收入的高低,导致住宅区的分化 (2)历史文化或经济方面的声誉 (3)种族或宗教团体(唐人街等) (4)早期土地的利用方式影响 9、城市内部空间结构随城市发展而逐渐形成和变化[理解] 早期:功能区分异不明显,市中心以市场、交通等优势吸引工业聚集 后期:由于用地紧张、交通拥挤、环境污染等问题,工厂企业向外搬迁,城市内部空间结构发生变化。 2.2不同等级城市的服务功能 1、城市等级划分及依据:[记忆] 城市等级一般分为:集镇、城市、大城市、特 大城市 我国的划分:特大城市(100万以上)、大城 市(50~100万) 中等城市(20~50万)、小城市(20万以下)、 依据:城市人口规模 2、城市等级与服务范围的关系 [理解记忆] 城市等级低,数目多,服务种类少,服务范围比较小; 城市等级高,数目少,服务种类多,服务范围比较大。 3.城市等级的提高和服务范围扩大需要的基本条件:优越的地理位置、发达的交通或丰富的资源条件支撑。 4、上海城市等级和服务范围变化的影响因素[理解记忆] (1)上海位于我国南北海岸线的中点以及长江的出海口 (2)上海市有发达的铁路网,使得上海有充足的原材料、劳动力、农产品以及巨大的市场

2.1城市内部空间结构(第二课时)导学案

2.1城市内部空间结构(第二课时)导学案 学习目标 1.用自己的话说出城市地域结构的概念及知道三个代表性的城市地域结构模式。 2.能够运用所学知识,对城市内部空间结构形成和变化的实例进行实例分析。 3.能结合实例去分析评价城市空间布局的合理性。 自主预习 1.在城市中,不同功能区的_______和_________构成了城市内部的空间结构,也叫做城市地域结构。 2.影响城市内部空间结构的主要因素是_____因素,体现在各种活动的_______能力。影响地租高低的因素主要有__________和____________两个方面。 3.影响城市内部空间结构的因素还有_________、__________、__________、_________等。 一、温故知新(自主探究:三种模式) 1.根据上节课所学知识,画出你心目中的城市内部空间结构。 2.跟同桌交换自己的分布图,说出自己的画图依据。 3.阅读P21页阅读部分,猜测城市地域结构3种模式名字的由来,找出三种模式的共同点。 二、追根溯源(合作探究一:影响因素) 各类土地利用付租能力随距离递减示意 1、各类土地利用付租能力随距市中心远近的变化有何不同? 2.判断3条曲线最有可能分别代表哪类活动(商业、住宅、工业)?说出理由。 3.如果由各类用地的付租能力来决定土地的用途,试在横坐标上用OA、AB、BC 分别表示出商业区、住宅区、工业区,并说明理由及说出OA、AB、BC分别布局商业区、住宅区、工业区的好处。。 4.若只考虑距市中心距离的影响,试画出地租随距市中心距离哦变化的影响曲线。 5.若考虑到城市有多条交通线,上题画的曲线会有变化吗?试画出变化后的曲线。 三、学以致用(合作探究二:合理布局)

(完整word)人教版高中地理必修二1.2人口的空间变化导学案

《人口的空间变化》导学案 编制人:梁宏程爽廖海钦审核人:梁宏 【课程标准】 1. 举例说明人口迁移的主要原因。 2. 举例说明地域文化对人口或城市的影响。 【学习目标】 1. 人口迁移的概念和分类。 2. 理解国内人口迁移和国际人口迁移的特征和意义。 3. 掌握影响人口迁移的主要因素。 自主预习案(读书自学、自主探究) 一、知识清单 (一)人口的迁移 1、一个地区人口数量的变化,包括人口___________________ 和______________ 。 2、人口迁移概念:一_________ 3、人口迁移按照是否跨越国界可分为_____________________ 和___________________ 。 国际人口迁移是指人口跨____________ 并改变住所达到一定时间(通常为_____________ )的迁移活动;国 内人口迁移是指在 ________ 范围内,人口从一个地区向另一个地区移居的现象。 4、国际人口迁移(读课本P8填表) 、国内人口迁移(新中国成立以来国内人口迁移)(读课本和图填表) 6、人口迁移的意义:①调节人口空间分布和人才余缺;②促进经济发展,缩小地区差异; ③加强民族融合和文化交流。 (二)影响人口迁移的因素 1. 影响人口迁移的主要因素有两方面:一是________________ ;二是_____________________ 。一般认为,人 口迁移是人们对特定环境中一系列_______________ 、_____________ 和________ 因素的综合反映。 2. 在影响人口迁移的自然环境因素中,_______________ 、________ 、________ 和_______ 等式最主要的, _____________ 有事也会促发人口的迁移。 3. 在影响人口迁移的诸多因素中,______________ 因素往往起着重要作用,其中________________ 、 _________ 和 _______ 等式主要因素。都是为了寻求_______________________________ ,获得更好的 ______________ ,改 善 ________________ 。但在某种特定的时空条件下,任何一种因素都有可能成为人口迁移的决定性因素。

地理必修二第二章城市化练习题

开封高中16届高一下学期练习题(二) 命题人 石利娟 审题人 张鲁敏 一、选择题 读某城市土地利用分布图,回答1~2题。 1.图中最可能表示高级住宅区的是 A .a 处 B .b 处 C .c 处 D .甲处 2.下列关于该城市功能分区的叙述,错误的是 A .中心商务区位于交通便利的城市中心 B .工业区的分布主要考虑交通因素 C .住宅区是城市最主要的土地利用类型之一 D .便利的交通是卫星城的形成条件之一 读某城市规划略图,回答3~4题 3.N 地为该城市规划预留地,最适宜建 A .客货物流区 B .高新技术区 C .旅游度假区 D .金融商业区 4.某大型跨国零售企业欲在该市投资建设一大型超市,最合理的选择是 A .①处 B .②处 C .③处 D .④处 某中学地理研究小组在科研人员的指导下,对夏季空调冷负荷(达到某温度的制冷耗电量)进行测算,一组是根据该地气象站某日测得的气温,另一组是根据同一天在城市某住宅小区观测的气温数据,如下表。读表完成5~6题 。 5.据表可推断该地气象站最有可能位于 A .住宅区 B .商业区 C .工业区 D .城郊区 6.下列地理环境问题不是主要由城市化产生的是 A .城市洪水 B .“雾岛”效应 C .酸雨 D .咸潮 下图是三个同等规模商业中心对周围顾客达成交易的概率的等值线分布图。读图分析回答7~8题。 7.图中四点达成交易的几率由大到小排序正确的是 A .甲乙丙丁 B .乙丁甲丙 C .甲丙丁乙 D .乙甲丁丙 8.若要在图上新布置一个同等规模的商业中心,则最佳位置是 A .甲 B .乙 C .丙 D .丁 读我国东南部某大城市住宅小区示意图,回答9~11题。

高一地理人教版必修2导学案:2.1城市空间地域结构

2.1城市空间地域结构 【课标要求】运用实例,分析城市的空间结构,明确城市空间结构的特点,解释其形成原因。【课标细化】 1. 说明城市功能分区形成过程以及特点。 2.理解城市内部空间结构的概念,说明商业区、住宅区和工业区布局条件,并尝试进行合理功能分区。 3.运用实例,说出城市空间结构,并解释其形成原因推断其形成过程。 【我的预习】 1、阅读P18教材,了解城市土地利用有哪些类型?城市功能区是怎么形成的?城市中常见的功能区有哪些? 2. 阅读P18“2.1 北京的不同功能区举例”,说出图中各功能区分别以哪种功能为主,并分别给它们取个名字。 【我的困惑】 【典型案例1】图为某个组团式城市布局图,各城区分散布局。完成1-2题。

1.该城市的布局模式有利于( ) A、缩短居民出行距离 B、改善城市生态环境 C、加强各区之间的联系 D、节省基础设施投资 2.该城市规划建设物流园区和化工园区,应分别安排在( ) A、①处和③处 B、①处和④处 C、②处和③处 D、②处和④处【迁移案例1】 图示意东欧城市的典型空间结构。读图回答1-2题。 1.图中①、②、③代表的依次是( ) A.工业区、别墅区、绿化区 B.绿化区、工业区、别墅区 C .绿化区、别墅区、工业区

D.别墅区、绿化区、工业区 8.该城市( ) A.老城区地租最高 B.中心向西南方向移动 C.空间形态变化受交通影响 D.仓储式购物中心地处中心商务区 【典型案例2】下图为位于平原地区的某城市等地价线分布概况图(地价等值线数值a、b、c、d依次递减)。读图回答1-2题。 1.根据图中信息可推知( ) A.图中等值线弯曲与交通通达度有关 B.a→d分布有商业区、工业区、住宅区 C.市区边界应在d线附近 D.城市主干道为环行道路网 2.该城市计划新建一座大型火电厂,在图中①②③④处选择厂址,则最佳位置可能是 ( ) A.①处B.②处 C.③处 D.④处 【迁移案例2】读我国某城市等地租线分布图,结合所学知识完成1-3题。

新课程背景下的高中地理导学案(阆中中学校师廷成)

新课程背景下的高中地理导学案 阆中中学校师廷成邮编:637400 近年来,我校不断加强与省内外名校交流,其目的就是结合我校师生实际状况,探索新的高效课堂模式。随着我校新课改的不断深入,重视学生的主体性,引导学生积极主动地学习;把课堂还给学生,让学生自主学习、自主思索、主动学习等新的课程理念已逐步为我校的地理教师所接受。如何有效转变教师的教学行为,真正落实新课程的理念。经过几年的实践,我校采用“导学案”的模式来提高课堂教学效率,彻底改变传统课堂教学模式中过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状,并逐步转变教学方式和学生的学习方式。 一、导学案内涵 以往的地理课程,无论是教学大纲、教科书还是教学过程往往都是以“教”为核心或者说相对忽视学生的“学”。教学大纲是“教”的纲目,教科书是“教”的素材,教学过程是“教”的方法,课堂教学的基本格局就是“教师讲,学生听”。这种教学理念不利于知识技能的形成,不利于创造思维的培养,不利于良好情感态度价值观的树立,不利于学生的身心健康,和素质教育格格不入。因此,此次新课程改革大力提倡自主学习、合作学习和探究学习等学习方式。当然,新课程也并不排斥接受性学习,而是倡导多种学习方式合理结合。而导学案能很好的满足在课堂教学中达到新课程的要求和目。 导学案教学是目前运用较普遍的自主学习形式。导学案就是教师根据学生的认知水平和知识经验,为指导学生进行主动的知识建构而编制的学习方案。导学案教学策略就是借助学案引发学生自主学习,通过自

主探索、自我发现、自我解决、进而促使学生进行主动的知识建构的教学模式。导学案教学策略以学生为主体,通过转变学生学习方式来转变教师的教学观念和教学方式,进而优化课堂效率。 二、导学案作用 1、增加学生学习兴趣。学生对学习发生兴趣时,总是学习积极主动,乐此不疲。因此,如果教师能激起学生浓厚的地理学习兴趣,以趣激疑,以趣激思,而地理导学案易实现主动权牢牢地掌握在教师的有效调控范围内。 2、教师可以关注更多的学生。可以在学生读书读图做题时,在学生中间浏览,看他们做的情况,给学困生以指导,对做得好的、有进步的进行及时表扬。 3、最重要的是有利于引导学生学习习惯养成。通过精心设计问题使学生意识到:要解决教师设计的问题不看书不行,看书不看详细也不行。光看书不思考不行,思考不深不透也不行。让学生真正从教师设计的问题中找到解决问题的方法,学会看书学会自学,最终引导学生学习习惯养成。 三、导学案的编写 在导学案编写前,要对导学案的编写进行深入探讨和研究。导学案的编写要坚持自主性原则、探究性原则,从学生的最近发展区出发、从学生的认知特点和认知规律出发、从学生的生活经验出发,把教育学、心理学和学科知识结合起来,才能编写出符合新课改要求的好的学案。 1、导学案的编写应遵循以下几个原则 (1)课时化原则:教师根据实际的上课安排分课时编写导学案使学

人教版高中地理必修2第二章第一节 城市内部空间结构导学案(2)

第一节城市内部空间结构 1.以某城市为例,运用地图分析城市土地利用的主要类型、功能分区的分布和特点。 2.了解城市地域结构的概念和主要模式,理解不同城市地域结构模式的特点。 3.运用实例,分析城市的空间结构形成的原因。 4.用变化、发展的观点看待城市的发展及其内部空间结构的变化。 一、城市土地利用和功能分区 1.城市土地利用类型:①用地、②用地、政府机关用地、③用地、休憩及绿化用地、④用地、农业用地。 2.功能分区 (1)形成:同种类型的土地利用在城市空间上的⑤。 (2)特点:无明确⑥,某一种功能区以某种土地利用方式为主,也可能兼有其他类型的用地。 (3)住宅区 最广泛的土地利用方式,占据城市空间的⑦。 分化:⑧住宅区;⑨住宅区。 (4)商业区 位置:市中心、⑩、街角路口。 形状:点状、条状。 中心商务区(CBD):商业活动中心、服务中心。 (5)工业区 工业活动的特点:专业化程度高、协作性强。 位置:靠近河流、铁路、公路。 二、城市内部空间结构的形成 1.城市地域结构模式:同心圆模式;扇形模式;模式。 2.形成因素 (1)经济因素(主要因素,付租能力) 影响地租的因素:;距离市中心远近。 不同功能活动的付租能力(由高到低):商业、住宅、工业。 (2)收入的不同(社会地位)导致住宅区分化。 (3)。

(4)种族或宗教团体(西方城市)。 (5)历史。 1.城市中最为广泛的土地利用方式是( )。 A.工业用地 B.住宅用地 C.农业用地 D.商业用地 2.下列关于城市住宅区的叙述,正确的是( )。 A.低级住宅区往往与工业区相联系,高级住宅区则与文化区相联系 B.在位置上高级住宅区与低级住宅区是相邻发展的 C.住宅区形成分化在工业革命以前已经出现 D.高级住宅区往往与低地相联系,低级住宅区则与高坡相联系 读长江沿岸某城市土地利用分布示意图,回答3~4题。 3.甲、乙、丙、丁四地中,土地租金从高到低排列正确的是( )。 A.丙、乙、丁、甲 B.甲、乙、丙、丁 C.乙、甲、丙、丁 D.丁、乙、甲、丙 4.在P地保留公共绿地,其目的主要是( )。 A.提高居民生活品质 B.储存高档住宅用地 C.扩大城市用地规模 D.预留社区广场用地 探究一城市土地利用和功能分区 [互动探究] 读我国某城市新城区规划图,回答下列问题。

高一地理必修导学案正式版

第一章宇宙中的地球 第一节地球在宇宙中的位置 一、读课标,找考点——明确学习方向 1.天体系统、太阳系概况,地球在太阳系中的位置。 2.地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星。 二、主干知识点的梳理 (一)地球在宇宙中的位置 1.天体 概念:中各种物质的存在形式。 常见的天体:、、、、、等。 2.天体系统 概念:宇宙中运动着的各种天体之间相互、,形成天体系统。 系 层次:总星系系 系系 系 系 (二)太阳系中的一颗普通行星 1.九大行星的位置:距太阳由近到远依次为、、、、、、、、。 2.运动特征:、、。 3.按、、等特征,通常将九大行星分为、、三类。 (三)存在生命的行星 地球是中唯一具有生命物质的行星。原因有: 1.适中:温度适宜,利于生命过程发生和发展。 2.、适中:形成适合生物呼吸的。 3.内部物质的运动:不断产生:逸出、凝结,形成:汇集到地表低洼地带,形成了。 三、读课文,查地图——突破重点难点 (一)宇宙 1.宇宙中最基本的天体是和; 2.天体系统:宇宙中的天体相互,相互,构成天体系统。 [难点探究1]读P4图1-1-6:

天体系统的级别从小到大举例依次为:、、、。 河外星系是银河系外许多星系的总称,它和属同一级别。 [难点探究2]读图1-1-11: (1)太阳系行星的运动特征:、、。 (2)太阳系有八大行星,地球处于第个轨道上,日地距离约为。 (3)行星的分类:类地行星包括、、、,巨行星包括、,远日行星包括、。 (4)哈雷彗星公转方向与八大行星,运行周期是年。 (二)地球 [难点探究3] 地球上能够存在生命物质的原因: (1)外部原因:①安全的宇宙环境:大小行星各行其道,互不干扰;②稳定的太阳光照。 (2)自身原因:①适中,②适中,③适中。三、读生活,找热点——体验学科意义 1.月球到太阳的距离与地球差不多,但月球表面的白天最高温度可达127℃,夜晚最低温度-183℃。请分析月球表面温度昼夜变化大的主要原因? 2.20XX年7月出现了百年一遇的日全食景象。日全食发生的最基本条件是什么? 四、课堂练习 美国东部时间(西五区)20XX年1月15日3时21分,美国宇航局向“勇气”号火星车发出了驶下登陆平台的指令,大约90分钟后,“勇气”号发回了已确认登陆火星的信号。该火星车的主要使命是寻找着陆区域是否存在过液态水的证据,这将有助于加深对地球以及地球上生命起源和进化等的认识。读下表中的相关数据,结合所学知识回答1~2题。 行星 质量 (地球为1) 体积 (地球为1) 公转周期自转周期 赤道面与轨道面 之间的交角 地球 1.00 1.00 1年23时56分23°26′ 火星0.11 0.15 1.9年24时37分23°59′ 1.地球与火星都是太阳系中的行星,有关太阳系行星的叙述,不正确 ...的是()A.九大行星绕日公转的轨道面几乎在一个平面上 B.水星、金星、火星在体积、质量、组成物质与地球较相似,称为类地行星 C.在地球轨道两侧,分别是金星和火星轨道 D.金星、火星等行星能发出可见光,这几颗行星在夜空显得很明亮 2.在九大行星中,人类首选火星作为探索生命起源和进化的行星,主要是因为火星上的一

人教版高中地理必修二《城市内部空间结构》word同步学案

人教版高中地理必修二《城市内部空间结构》word 同步学案

一、都市土地利用和功能分区 不同类型的土地利用在都市里的集中,形成了不同的功能区。 1.三大功能区的形成 2.三大功能区的形状、特点及位置 功能区形状特点区位选择及缘故 商业区 占地面积小, 呈点状或条 状 商业活动繁忙,昼夜 人口数量变化大,建 筑物高大稠密 市中心,交通干线两侧、街角路口 缘故:①人口稠密、市场宽敞;②交通便利、便 于商品流通 工业区集聚成片 不断向市区外缘移 动,并趋向于沿要紧 交通干线分布 市区外缘,交通干线两侧 缘故:①减轻对市区污染;②交通便利,降低运 输成本 住宅区 占地面积大, 工业化后显 现分化 建筑质量上高级与低 级住宅区分化;位置 上高级与低级住宅区 背向进展 高级住 宅区 都市的外缘,与高坡、文化区联系缘故: ①环境优良;②文化氛围浓,人口素养 高 低级住 宅区 内城、工业区邻近,与低地、工业区相 联系 缘故:①便于工人上下班;②收入低, 文化教育程度低 [迁移应用] 1.读下面甲城地理位置(左图)和都市用地结构图(右图),回答(1)、(2)题。

(1)在甲城的都市用地结构图中,①是( ) A.商业用地B.公园绿地 C.居住用地D.行政用地 (2)甲城的工业用地(图中②)要紧分布在东北和西南部,其要紧缘故是 ( ) A.远离河流以防止水污染 B.位于与盛行风向垂直的郊外,以减轻大气污染 C.远离居住区以减弱嗓声污染 D.远离农田以减少固体废弃物污染 【答案】(1)C (2)B 【解析】本题考查都市功能分区的区位选择及缘故。第(1)题,都市的住宅区,是都市居民休养生息的场所,是都市最差不多的一项功能,因此都市中最为广泛的土地利用方式是住宅功能用地。而住宅区多临近都市的中心地带——商务区的周围。据图示,图中①的占地比例也是最大的,故①为住宅用地。第(2)题,工厂产出产品的同时,也产出废气、废水和废渣,这些废弃物进入环境,会造成环境污染,危害人们的躯体健康。据图示,该地位于我国的东南沿海地区,冬季多吹西北风,夏季多吹东南风,因此有严峻大气污染的水泥厂、酿造厂、火电厂和钢铁厂等应该设置在居民区最小风频的上风地带或与常年盛行主导风向垂直的郊外。 二、都市内部空间结构的形成和变化 1.阻碍都市内部空间结构的因素专门多,自工业化以来,经济因素对其阻碍显著 都市内部空间结构的形成,是多种因素共同作用的结果。经济因素是阻碍都市内部空间结构的要紧因素。在竞争的环境下,每一块土地用于哪一种活动,要紧取决于各种活动情愿付出租金的高低。阻碍地租高低的因素有两个:交通便利程度和距离市中心的远近。 (1)交通便利程度 交通便利程度越高,土地价格或地租越高;反之越低。都市内不同区位的土地交通便利程度不同,地租高低也就相应地存在差异。如下图所示: (2)距离市中心的远近 与市中心的距离不同,土地租金不同,存在的经济活动也各不相同,都市内部各类土地利用类型及付租能力随距离(距离市中心的远近)递减规律及各功能区的区位特点图解如下:

中图版高中地理必修二《城市化》教案

高中地理(中图版)必修二2.2城市化教案 作者:加入日期:06-07-25 2.2城市化 [教学目的]: 使学生能够说明城市化的过程与特点,并能解释城市化对地理环境的影响 [重点难点]: 1、城市概念 2、城市化特点 3、城市化对地理环境的影响 [讲授过程]: 导入:世界上最早的聚落不是城市,而是乡村,而乡村发展成为城市的过程即为城市化过程。[阅读]探索活动,中国流动人口聚居区的现状。 [问题]上述材料说明了什么现象?(人口从乡村流向城市) 为什么乡村人口要流向城市?(经济因素:谋求更好的生活质量水平) 农村人口进入城市使城市中发生哪些现象?(住房、就业、交通等方面) 前面描述的这一过程实际上就是城市化过程的一种表现。 一、城市化: 内涵:1、农村人口向城市集中;2、农村地域向城市地域转化;3、城市文明向广大农村地区扩散。 城市化指标:1、城市地域扩大和城市数量增加;2、城市人口绝对数量的增长;3、城市人口比重的增加;4、城市文明向农村地区的扩散。 二、城市化进程和特点 城市化进程: 城市化特点: 1、城市化进程大大加快: 工业革命至二战:主要是发达国家的城市化,但由于其人口占世界总人口比重相对较低,所以平均的世界城市化进程相对较慢。 二战后:主要是发展中国家的城市化,且发展迅速。 全世界至2000年,平均城市化水平达46.6%。 这一进程也体现了发达国家与发展中国家的差异: [读图]P36图2-2-3 发达国家:起步早、城市化水平高(上世纪70年代一般达70%) 发展中国家:起步晚,发展快,但城市化水平较低(1950年之后年增长率高达近5%,199 0年城市人口比重只有33%) 2、大城市化趋势明显 表现在: (1)百万人口以上的特大城市发展尤为引人注目。 [读表]2-2-1:体现了大城市发展迅速的特征。 例:墨西哥城人口占本国人口的17%左右,布宜诺斯艾利斯占本国人口的30%。

(新)高中地理第二章城市与环境第一节城市空间结构第1课时导学案湘教版必修21

2.1 城市空间结构 ——第1课时城市区位分析一、核心素养(指导思想与理论依据) 课标指出,高中地理课程要“提供现代公民必备的地理知识,增强学生的地理学习能力与生存能力。关注人口、资源、环境和区域发展等基本问题,以利于学生正确认识人地关系,形成可持续发展的观念”“学习对生活有用的地理”“学习对终身发展有用的地理”等。故本节课以高中地理教学大纲和课程标准作为指导思想,通过学生小组合作探究学习获得城市区位因素分析的知识,培养学生合作、交往与探究的能力,理解各区位因素在城市形成过程中所发挥的作用。 二、教材背景分析 1.教学内容分析 本节在学习人口的相关知识后,作为城市的开篇,在本章中有承上启下的作用。主要分析城市选址过程中的区位因素,重点是阐述地形、气候、河流、资源和交通等自然因素对城市区位的影响,这是本节最核心最基本的知识。 2.学生情况分析 学生在一个多学期的地理学习中,具备了基本的阅读地图、分析图片、分析资料、用地理思想思考解决问题的能力。但综合运用知识解决问题的能力有待提高。本节内容具有较强的推理性,但同时又与我们的生活存在较大的联系,可由此组织学生通过小组探究学习,读图分析资料探究发现问题,得出结论,学会城市区位的分析方法,做到举一反三。 3.教学方式和教学手段说明 掌握城市区位因素这一问题,可以密切联系学生生活的环境和城市,通过让学生观察中国及世界大城市密集区分布图,比较分析有关资料,了解城市发展的地区差异,理解影响城市发展的不同区位条件,参与并体验知识的获得过程,将探究能力的培养贯穿在教学过程中。因此,根据本节的教学内容以及学生的知识结构、心理特点,我采用了“创设情景、提出问题、合作探究、汇报成果”的小组探究学习方法,让学生能在合作探究中充分发挥主观能动性,学会表达进而提高合作能力。 三、教学重难点 教学重点: 1.地形、气候、河流等区位因素对城市形成和分布的影响; 2.自然资源、交通对城市区位的影响; 3.城市区位因素的发展变化。 教学难点: 城市区位因素的实例分析 四、教具准备教具准备:多媒体教学设备及多媒体课件 五、课时安排:1课时 六、教学过程 (一)导入新课 以汕头的城市地理区位导入新课的学习 (二)预习感知,探究新知 【呈现学习目标】 1.了解城市区位的含义; 2.理解地形、气候、河流、交通等自然地理区位和社会经济地理区位因素对城市发展的影响; 3.结合实例,掌握城市区位因素的分析方法。

高中地理必修一一轮复习学案

第一章行星地球 本章考点: 1.掌握地球的普通性与特殊性,太阳对地球的影响以及宇宙探测的意义. 2.理解地球自转和公转的方向、周期及地理意义. 3. 能说出地球的圈层结构并概括各圈层的主要特点. 本章重难点:理解地球自转和公转的方向、周期及地理意义. 第一节宇宙中的地球 一、课标解析 (1)了解地球所处的宇宙环境,认识地球是太阳系中一颗既普通有特殊的行星。 (2)能够运用有关资料分析地球的普通性和特殊性。 二、主干知识点的梳理 (一)地球在宇宙中的位置 1.天体 概念:中各种物质的存在形式。 常见的天体:、、、、、等。 2.天体系统 概念:宇宙中运动着的各种天体之间相互、,形成天体系统。 层次:总星系系 系系 系 系 (二)太阳系中的一颗普通行星 1.九大行星的位置:距太阳由近到远依次为、、、、、、、、。 2.运动特征:、、。 3.按、、等特征,通常将九大行星分为、、三类。(三)存在生命的行星 地球是中唯一具有生命物质的行星。原因有:

2.、适中:形成适合生物呼吸的。 3.内部物质的运动:不断产生:逸出、凝结,形成:汇集到地表低洼地带,形成了。 三、典题解析 1、1994年7月苏梅克—列维(SL-9)彗星撞击木星,与该行星相邻的是()[1998年全国] A.地球、火星B.地球、木星C.火星、土星D.木星、金星 答案:C 解析:该题所选材料并非教材所提供的资料,要求学生注意课外有关读物所提供的天文地理知识信息。此题考查太阳系九大行星的排列顺序。 2、仰望晴朗的夜空,北极星周围各星座的视运动状况是() A.静止不动B.部分有位移 C.绕北极星作顺时针方向转动D.绕北极星作逆时针方向转动 答案:D 解析:该题考天球视运动的的规律。观察天球上所有天象变化都为天体的视运动,并非真正的运动轨迹;地球自西向东运动,人们视觉感受到的天体运动都是东升西落;面对北极星,所有的天体都围绕北极星作逆时针方向运动。 3.阅读下面材料,回答下列问题. 与其他行星相比较,地球的条件是非常优越的.首先,它与太阳的距离适中,加上自转周期与公转周期适当,使得全球能够接受适量的太阳光热.整个地球表面的平均温度约为15℃,适于万物生长,而且能够使水在大范围内保持液态,形成水圈.而水星和金星离太阳太近,接受到的太阳辐射能量分别为地球的6.7倍和1.9倍,表面温度达350℃和480℃;木星、土星距太阳又太远,所获得的太阳辐射的能量仅为地球的4%和1%,表面温度是-150℃和-180℃;更远的三颗行星的表面温度则都在-200℃以下,环境条件十分严酷。 (1)为什么水星和金星表面温度很高,而天王星、海王星、冥王星表面温度很低?温度过高或过低对生命形成、发展有什么影响? (2)地球在太阳系中独特的优越条件是。 (3)想一想,如果自转周期与公转周期不适当,对生命活动会产生什么影响? 解析:本题主要考查地球存在生命的条件,由于日地距离适中,使地表温度平均为15℃,同时也为有液态水提供了条件,同时自转和公转周期不长,也会使地球的年较差、日较差不太大,这样才有利于生命的生存和发展。 答案:(1)主要与它们同太阳的距离有关。水星、金星距太阳近,接受太阳辐射多,所以温度高;天王星、海王星、冥王星则距太阳远,接受太阳辐射少,所以温度低。温度过高或过低,都不利于生命的产生和发展,如果温度过高,则由于热扰动太强,原子根本不能结合在一起,也就不能形成分子,更不用说复杂的生命物质了。如果温度过低,分子将牢牢地聚集在一起,只能以固态和晶体存在,生物也无法生存。(2)具有适宜的温度(3)自转或公转周期过长,则白天或夏天升温过高,夜晚或冬天降温过低,无论温度过高或过低,都不利于生命活动的形成和发展。 四、课堂练习 美国东部时间(西五区)2004年1月15日3时21分,美国宇航局向“勇气”号火星车发出了驶下登陆平台的指令,大约90分钟后,“勇气”号发回了已确认登陆火星的信号。该火星车的主要使命是寻找着陆区域是否存在过液态水的证据,这将有助于加深对地球以及地球上生命起源和进化等的认识。读下表中的相关数据,结合所学知识回答1~2题。