2017-2018学年高中地理 第一章 人口与环境 1.4 地域文化与人口04课时作业 湘教版必修2

课时作业 04

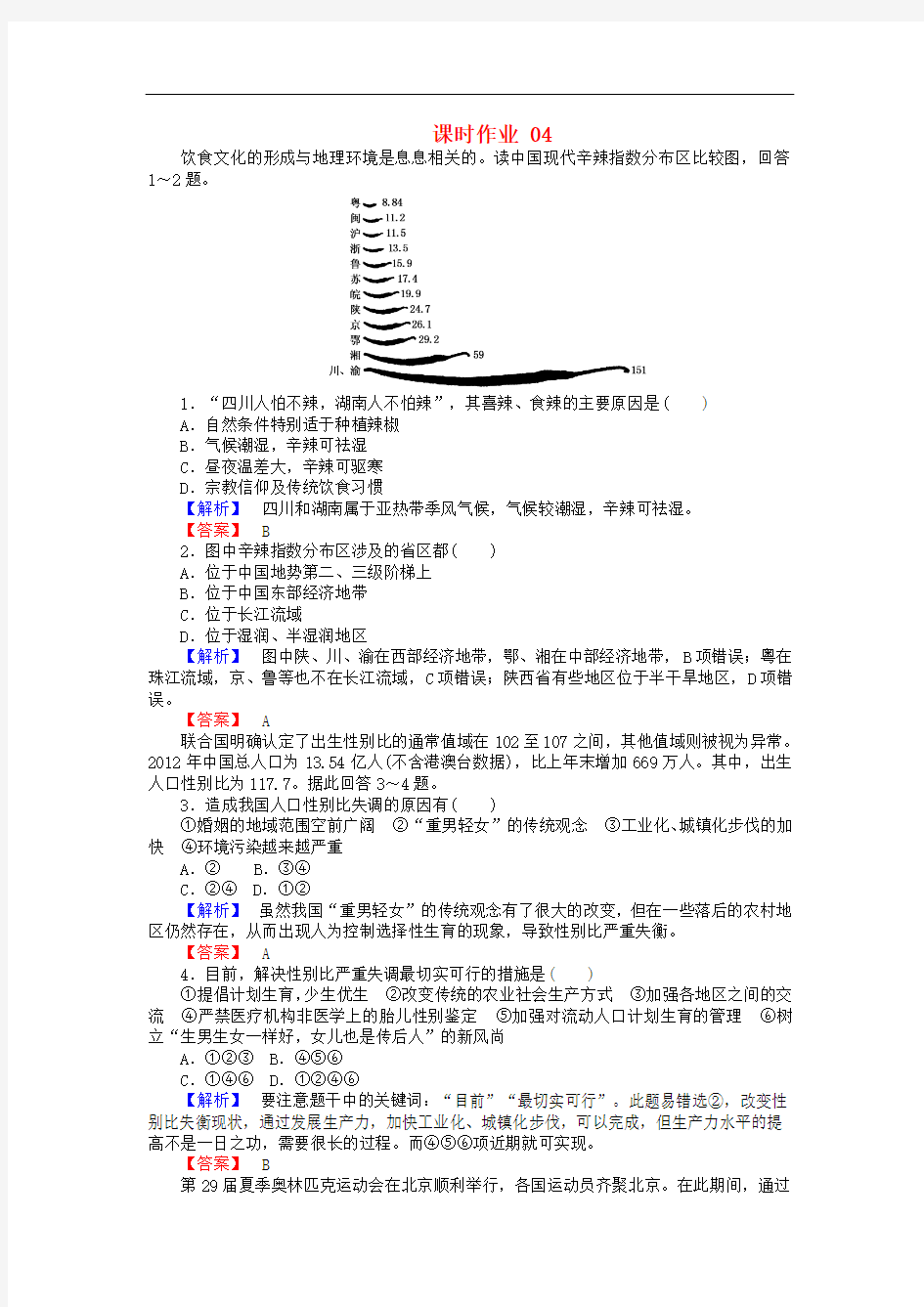

饮食文化的形成与地理环境是息息相关的。读中国现代辛辣指数分布区比较图,回答1~2题。

1.“四川人怕不辣,湖南人不怕辣”,其喜辣、食辣的主要原因是( )

A.自然条件特别适于种植辣椒

B.气候潮湿,辛辣可祛湿

C.昼夜温差大,辛辣可驱寒

D.宗教信仰及传统饮食习惯

【解析】四川和湖南属于亚热带季风气候,气候较潮湿,辛辣可祛湿。

【答案】 B

2.图中辛辣指数分布区涉及的省区都( )

A.位于中国地势第二、三级阶梯上

B.位于中国东部经济地带

C.位于长江流域

D.位于湿润、半湿润地区

【解析】图中陕、川、渝在西部经济地带,鄂、湘在中部经济地带,B项错误;粤在珠江流域,京、鲁等也不在长江流域,C项错误;陕西省有些地区位于半干旱地区,D项错误。

【答案】 A

联合国明确认定了出生性别比的通常值域在102至107之间,其他值域则被视为异常。2012年中国总人口为13.54亿人(不含港澳台数据),比上年末增加669万人。其中,出生人口性别比为117.7。据此回答3~4题。

3.造成我国人口性别比失调的原因有( )

①婚姻的地域范围空前广阔②“重男轻女”的传统观念③工业化、城镇化步伐的加快④环境污染越来越严重

A.② B.③④

C.②④ D.①②

【解析】虽然我国“重男轻女”的传统观念有了很大的改变,但在一些落后的农村地区仍然存在,从而出现人为控制选择性生育的现象,导致性别比严重失衡。

【答案】 A

4.目前,解决性别比严重失调最切实可行的措施是( )

①提倡计划生育,少生优生②改变传统的农业社会生产方式③加强各地区之间的交流④严禁医疗机构非医学上的胎儿性别鉴定⑤加强对流动人口计划生育的管理⑥树立“生男生女一样好,女儿也是传后人”的新风尚

A.①②③ B.④⑤⑥

C.①④⑥ D.①②④⑥

【解析】要注意题干中的关键词:“目前”“最切实可行”。此题易错选②,改变性别比失衡现状,通过发展生产力,加快工业化、城镇化步伐,可以完成,但生产力水平的提高不是一日之功,需要很长的过程。而④⑤⑥项近期就可实现。

【答案】 B

第29届夏季奥林匹克运动会在北京顺利举行,各国运动员齐聚北京。在此期间,通过

交流了解到各国运动员的家庭状况存在很大差异。据此回答5~6题。

5.在泰国多数家庭中,子女较多并且没有男孩的家庭很少,而在欧美许多国家,许多年轻人结婚较晚,有的家庭不愿生育子女,对以上成因解释最可能的是( ) A.地域文化不同

B.避孕技术是主要影响因素

C.生育政策不同

D.饮食结构不同

【解析】泰国因受“早婚早育”“多子多福”等传统生育观念的影响,家庭中子女较多;欧美许多国家则由于地域文化的原因,年轻人结婚晚,甚至不生育。

【答案】 A

6.运动员中,有许多是加入他国国籍的,例如乒乓球女子团体赛银牌得主新加坡队的两名运动员都是华人。对这种人口迁移解释最可能的是( )

A.他国自然条件优越

B.受婚姻家庭影响

C.受政治因素影响

D.他国经济水平高,或在他国有更多的发展机遇

【解析】我国乒乓球选手人才济济,许多运动员为寻求更多的发展机遇而加入他国国籍。

【答案】 D

性别比是研究人口的重要指标之一,是指一个国家或地区平均每100名女性所对应的男性人口数量。读2010年我国男女性别比示意图,回答7~8题。

7.与城市相比,农村性别比偏高的主要原因是( )

A.重男轻女观念严重

B.经济水平较低

C.计划生育工作力度不够

D.女性寿命较长

【解析】从图中可看出农村性别比偏高,主要是传统的“男尊女卑,多子多福,传宗接代,老有所养”观念的影响。

【答案】 A

8.与一胎相比,二胎性别比偏高的主要原因是( )

A.多子多福观念 B.家族观念

C.宗教观念 D.选择性生育

【解析】从图中可看出农村性别比二胎明显比一胎偏高,肯定不是自然的选择。

【答案】 D

性别比是指男性人口与女性人口的比值(通常指100个女性对应的男性人数),图甲为1980~2007年我国出生人口(活产婴儿)性别比变化图,图乙为1980~2007年我国总人口性别比变化图。读图回答9~10题。

9.图示时期我国( )

A.出生人口中女婴比重高于男婴

B.人口死亡率男性高于女性

C.妇女生育率明显升高

D.人口性别结构明显优化

【解析】对比两图可知,出生人口性别比远大于总人口性别比。在出生人口性别比中男性明显高于女性,但在总人口性别比中男性略微高于女性,说明1980~2007年我国人口死亡率男性高于女性。

【答案】 B

10.对我国出生人口性别比居高不下影响较大的文化观念是( )

A.早婚早育 B.生男生女都一样

C.多子多福 D.学而优则仕

【解析】我国传统农业社会生产力水平低下,家庭增加财富主要依靠扩大人口规模,尤其是增加男性劳动力,从而形成了“多子多福”“不孝有三,无后为大”等重男轻女的传统观念。

【答案】 C

(2017·青岛二中)明太祖洪武元年(1368年)下令,民间婚娶,依《朱子家礼》进行,即男16岁、女14岁,听其婚配。结合所学知识,回答11~12题。

11.按照明太祖的该法令,明朝将出现( )

A.较高的出生率

B.较高的离婚率

C.妇女的生育时间缩短

D.亲子年龄差距增大

【解析】明太祖的法令允许人们结婚的时间较早,早婚早育的人多了,人口出生率将明显提高;早婚早育,妇女的生育时间延长、亲子年龄差距缩小。

【答案】 A

12.明太祖颁布该法令的根本目的是( )

A.顺应民意 B.增加劳动力

C.鼓励垦荒 D.奴化民众

【解析】战乱后,田地荒芜,劳动力缺乏。明太祖颁布该法令的根本目的是增加劳动力。

【答案】 B

(2017·山东师大附中)面对复杂的人口问题,2015年12月21日,全国人口与计划生育法修正案草案提出,自2016年1月1日起施行全面二孩政策。但有专家指出即使立刻放开全面二孩政策,未来几年我国的出生人口也会不可避免地出现断崖式下跌。据此回答13~14题。

13.据统计,全面放开二孩政策后,符合条件的夫妇生育二孩的意愿在北京这样的大城市并不强烈,而在滨州这样的中小城市反而更高,其最直接的原因是( ) A.大城市社会保障制度更健全

B.大城市环境污染严重

C.中小城市抚养孩子压力小

D.中小城市教育、医疗等资源相对充足

【解析】大城市社会保障制度更健全,生育二孩的意愿却不强烈,显然A项不符合题

意。大城市环境污染严重不是符合条件的夫妇不愿意生育二孩的最直接原因,B项错误。中小城市教育、医疗等资源相对大城市不足,D项错误。中小城市抚养孩子的费用低,抚养孩子压力小,是符合条件的夫妇愿意生育二孩的最直接原因,C项正确。

【答案】 C

14.未来几年我国出生人口断崖式下跌,最可能的原因是( )

A.养育孩子负担过重

B.育龄妇女人数减少

C.人们受教育水平提高

D.政策的不稳定性

【解析】育龄妇女是指处于可以生小孩的年龄段的妇女的统称,一般指处于15~49周岁的妇女。受人口惯性影响,虽然自2016年1月1日起中国施行全面二孩政策,但是由于育龄妇女人数减少,未来几年我国出生人口仍会出现断崖式下跌。

【答案】 B

15.育红中学的小华同学搜集资料,对婚俗与人口的关系进行研究。读下列材料,完成下列问题。

材料一小华随妈妈参加了表哥的婚礼,婚礼主持人发言时祝贺新人“……早生贵子,多子多福”,单位上的证婚人发言时却说“……要注意计划生育”。

材料二小华在上网时发现了两组有关我国婚姻状况的数据:

甲:2008年上海人均结婚年龄再次推迟,男性平均结婚年龄为32岁,女性平均结婚年龄为29.6岁。比2007年推迟约0.6岁。

乙:香港统计年刊载:1991~2007年香港的离婚判令数与粗离婚率统计图(粗离婚率指一年内每1 000名15~64岁的离婚人数)

(1)材料一中婚礼主持人与单位证婚人的发言反映了我国生育文化发生了什么样的变化(双选)( )

A.从早婚早育到晚婚晚育

B.从多育多子到只生一个

C.从家长包办到自由恋爱

D.从封建礼教到新社会风尚

(2)试分析近年来上海市人均结婚年龄推迟对人口的影响。

(3)由材料二图可知,1991~2007年香港离婚率的变化特点是________,分析这种变化使香港产生的人口问题有哪些?

【解析】第(1)题,婚礼主持人的发言体现了传统文化中早婚早育、多子多福的思想;而单位证婚人强调计划生育,反映了我国提倡晚婚晚育,只生一个的计划生育政策。第(2)题,人口结婚年龄推迟,会延长亲子年龄差,降低生育率,其原因在于人们生育观念的变化与社会经济发展的影响。第(3)题,离婚人口增加会导致人口出生率下降,同时产生家庭与社会问题。

【答案】(1)AB

(2)会使人口亲子年龄差距拉大,降低人口的出生率。

(3)波动上升离婚率增加会降低人口出生率,同时会使单亲家庭增多,对家庭尤其是儿童产生不利影响,并影响社会稳定。

高中地理 1.4 地域文化与人口教案

地域文化与人口 [教学目标] 一、知识与技能 .了解文化与地域文化的概念。 .举例说明外国文化对人口的影响和中国文化对人口的影响。 .收集资料,对比不同地区人口的文化差异。 二、过程与方法 .通过举例说明地域文化对人口的影响,培养学生分析实例的能力。 .通过收集资料,对比不同地区人口的文化差异,培养学生查找、收集资料,进行对比分析的能力。 三、情感态度与价值观 .通过阅读教材中“《中华人民共和国婚姻法》选录”,使学生了解我国有关法律,进行法制教育。 .通过学习中国文化与人口,弘扬我国悠久的历史和灿烂的文化,对学生进行爱国主义教育。 [教学重点] 中外文化对人口的影响。 [教学难点] 文化的横向与纵向的对比;不同文化产生的社会根源。 [教学媒体与教具] 制作多媒体课件,并印制作业。 [课时安排] 课时 [讲授过程] 【新课导入】在上一节课里,我们讲到社会文化因素中的文化要素会引起人口迁移,我们思考一下,文化因素除了对人口迁移有影响外,还会对人口的哪些方面有影响呢?(学生讨论)接下来,我们就进入今天的新课《地域文化与人口》,来讨论一下,文化对人口各个方面的影响。 【板书】第四节地域文化与人口 一、概念辨析 【学生阅读】了解文化与地域文化的概念和区别。 【讲解】不同的地区形成不同的地域文化,如东方文化、西方文化等等,而不同的地域文化对人口的影响具有很大的差异。我们可以比较一下:中西方文化对人口发展的影响,存在着哪些差异性。 【资料分析】投影:发达国家目前的人口自然增长率和中国当前人口自然增长率对比;发达国家和中国人口出生率对比。提问:这组数据说明了什么问题? (学生回答)说明了中国的人口自然增长率高于发达国家,中国的人口出生率也大大的高于发达国家。 【点拨】我们知道造成出生率差异的原因有很多种,现在我们从文化方面入手,来探讨中西方文化对出生率的影响。那么,究竟是什么原因造成了我国的出生率高于西方发达国家?【分组活动】我们从中西方婚姻方面进行对比,思考婚姻因素对人口出生率的影响。

地理必修二第一章人口与环境知识点(可编辑修改word版)

地理必修二第一章知识点总结 1.1人口增长模式 ●1、世界人口增长特点:人口基数大(约60 多亿),人口增长快。 J 型曲线, 空间上:发达国家增长慢,发展中国家增长快 ●2、影响人口增长直接因素:人口自然增长率==出生率—死亡率 ●3、影响人口增长根本原因:取决于生产力的发展水平。 ●4、影响人口自然增长率的社会因素:生物学规律、社会因素(经济发达程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、战争、人口政策)、自然灾害等。 ●5、、人口增长模式: ①“高高低”模式(原始型和传统型):出生率、死亡率均在4%左右,自然增长率在1%以下。 ②“高低高”模式(过渡型):出生率3%左右、死亡率在1%以上,自然增长率在2%左右。 ③“低低低”模式(现代型):出生率、死亡率均在1%左右,自然增长率在1%左右及以下。 ●6、世界人口自然增长率的地区差异 A、发展中国家与发达国家有差异: (1)模式不同:大多数发展中国家处在“高低高”的过渡模式,发达国家处在“低低低”的现代模式; (1)欧洲人口自然增长率最低(-0.1%) 即出生率低于死亡率。人口连续多年负增长的欧洲国家如意大利、匈牙 利、俄罗斯、德国等。零增长:希腊、葡萄牙、波兰、奥地利 (2)日本人口自然增长率为0.2%左右,也很低。 (3)北美(仅含美国、加拿大)、澳大利亚、新西兰人口自然增长率稍高,约在0.4%到0.8% C、发展中国家或地区之间的差异 a、人口自然增长率较高的地区是亚非拉发展中国家; b、除澳大利亚、新西兰以外的大洋州其它国家和非洲国家——“过渡型” c、亚洲和拉丁美洲国家——“过渡型”和“现代型” ●如亚洲的日本、韩国、新加坡等,拉美的古巴、乌拉圭等是现代型。 ●中国:有些地区已经属于“现代型”,如上海 D、我国人口增长状况及图示: ●中国人口增长状况:由于政治制度、经济、计划生育的实施,20 世纪70 年代以来人口出生率和自然增长率都有大幅下降,人口增长模式正逐步由“高低高”型向“三低”型过渡。 ●人口金字塔图判读:人口总数,年龄构成,性别比例,人口增长快慢,人口增长模式,社会负担轻重 1.2人口合理容量 ●1、环境对人口发展的限制性:人口数量不能超过环境资源供应能力,也不能超过环境的自净能力,这就是环境的限制性。 ●2、环境承载力:一定时期内,在维持相对稳定的前提下,环境、资源所能容纳的人口规模和经济规模的大小。 ●3、人口合理容量:指在有效和持续地利用资源、环境并获得最大经济效益的情况下,一定地区所能容纳的人口数量,即最适宜人口数量。

2017-2018学年高中地理 第一章 人口与环境 1.4 地域文化与人口04课时作业 湘教版必修2

课时作业 04 饮食文化的形成与地理环境是息息相关的。读中国现代辛辣指数分布区比较图,回答1~2题。 1.“四川人怕不辣,湖南人不怕辣”,其喜辣、食辣的主要原因是( ) A.自然条件特别适于种植辣椒 B.气候潮湿,辛辣可祛湿 C.昼夜温差大,辛辣可驱寒 D.宗教信仰及传统饮食习惯 【解析】四川和湖南属于亚热带季风气候,气候较潮湿,辛辣可祛湿。 【答案】 B 2.图中辛辣指数分布区涉及的省区都( ) A.位于中国地势第二、三级阶梯上 B.位于中国东部经济地带 C.位于长江流域 D.位于湿润、半湿润地区 【解析】图中陕、川、渝在西部经济地带,鄂、湘在中部经济地带,B项错误;粤在珠江流域,京、鲁等也不在长江流域,C项错误;陕西省有些地区位于半干旱地区,D项错误。 【答案】 A 联合国明确认定了出生性别比的通常值域在102至107之间,其他值域则被视为异常。2012年中国总人口为13.54亿人(不含港澳台数据),比上年末增加669万人。其中,出生人口性别比为117.7。据此回答3~4题。 3.造成我国人口性别比失调的原因有( ) ①婚姻的地域范围空前广阔②“重男轻女”的传统观念③工业化、城镇化步伐的加快④环境污染越来越严重 A.② B.③④ C.②④ D.①② 【解析】虽然我国“重男轻女”的传统观念有了很大的改变,但在一些落后的农村地区仍然存在,从而出现人为控制选择性生育的现象,导致性别比严重失衡。 【答案】 A 4.目前,解决性别比严重失调最切实可行的措施是( ) ①提倡计划生育,少生优生②改变传统的农业社会生产方式③加强各地区之间的交流④严禁医疗机构非医学上的胎儿性别鉴定⑤加强对流动人口计划生育的管理⑥树立“生男生女一样好,女儿也是传后人”的新风尚 A.①②③ B.④⑤⑥ C.①④⑥ D.①②④⑥ 【解析】要注意题干中的关键词:“目前”“最切实可行”。此题易错选②,改变性别比失衡现状,通过发展生产力,加快工业化、城镇化步伐,可以完成,但生产力水平的提高不是一日之功,需要很长的过程。而④⑤⑥项近期就可实现。 【答案】 B 第29届夏季奥林匹克运动会在北京顺利举行,各国运动员齐聚北京。在此期间,通过

2020-2021年高中地理《地域文化与人口》教案6 湘教版必修

2019-2020年高中地理《地域文化与人口》教案6 湘教版必修2 【设计思想】:本教学设计,在设计上,始终围绕以学生为课堂主题这一理念,设计的活动都是以学生为中心展开,以分组讨论的形式开展,在实例的讲解和例子的引用上,尽可能的贴近学生的知识层次,以利于激发学生的学习兴趣和学习热情。同时为提高学生明辨是非的能力,在教学上也大量的运用了对比教学法,让学生在学习、讨论的过程中得到提高。在具体教学上,我觉得“以学生的终身发展为本”这一全新的素质教育理念也得到了切实的体现。 【教材分析】:(1)本课着重从文化这一角度对人口的发展进行了探讨,前承文化对人口迁移的影响,后续城市与环境,而城市的发展又离不开文化的影响,因此从教材的承接来看,这一节起着衔接人口与城市的作用。(2)本课从内容上看,大大提升了学生探究、思考能力的培养,这不同于初中在教学上以记忆为主,并且增加了活动版块,说明在教学上,新教材更加突出了学生参与讨论和参与课堂。 【学情分析】:(1)高一的学生已经对中国文化有了初步的了解,对当代中西方文化、人口增长的差异性也有所了解;(2)高一的学生已经有了较强的自主学习能力,在教学过程中完全可以通过教师的引导,让学生自主完成学习(3)高一的学生在课堂参与上较高二高三活跃,开放式讨论可行性大。

【教学目标】: 1 .使学生了解文化与地域文化的概念及区别。2、了解中西方文化对人口的不同影响3、理解古今中国文化对人口的不同影响,并理解这种变化的原因所在。 3、提升学生发散思维能力和用发展的眼光看问题的能力。 4、通过对中国文化的了解,培养学生的民族自豪感和爱国主义情感。 【重点难点】: 重点:中外文化对人口的影响 难点:1、文化的横向与纵向的对比 2、不同文化产生的社会根源 【课前准备】: (1)课前让学生阅读古文《孔雀东南飞》,并上网查询相关资料; (2)教师在课前收集并了解有关文化对人口影响的因素; (3)制作多媒体课件,并印制作业(4)给学生分组 【新课教学】 【导入新课】: 师:在上一节课里,我们学习了人口迁移,接下来,请同学们回答,引起人口迁移的因素在哪一些?

2020届高三地理复习讲解:水平地域分异规律

2020届高三地理复习讲解:水平地域分异规律 一、知识讲解 1.水平地域分异规律 水平地域分异规律主要包括由纬度地带分异规律(赤道到两极的地域分异规律)和干湿度地带分异规律(从沿海向内陆的地域分异规律)。 1.在分析纬度地带分异规律时可按以下思路进行: 2.在分析干湿度地带分异规律时可按以下思路进行:

二、经典高考题 1.下图中K岛于1983年火山爆发,植被消失殆尽。1987年,该岛上已有64种植物生长旺盛。据研究,百年之内该岛上的天然植被就可以恢复。据此完成(1)~(2)题。 (1)K岛天然植被类型属于() A.热带雨林B.热带草原 C.亚热带常绿硬叶林D.亚热带常绿阔叶林 (2)与相同植被类型的大陆地区相比,K岛植被恢复迅速的独特条件是() A.海拔高B.种源丰富 C.火山灰深厚D.光照充足 解析第(1)题,由经纬网及海陆分布状况判断图示区域属于马来群岛的一部分,图中面积较大的岛屿为爪哇岛。该区域地处热带雨林气候区,所以K岛天然植被类型属于热带雨林。第(2)题,据材料可知,K岛屿与大陆上的热带雨林相比,K岛没有种源和光照优势,海拔高也不是恢复植被的优势,火山灰可形成肥沃的土壤,利于植被生长。 答案(1)A(2)C 2.下图为历史上客家人南迁部分路线及客家民居——土楼景观图。读图回答下题。

沿客家人南迁路线依次呈现的自然景观是() A.针叶林—落叶阔叶林—常绿阔叶林 B.落叶阔叶林—常绿硬叶林—热带雨林 C.落叶阔叶林—常绿阔叶林—热带雨林 D.针阔混交林—落叶阔叶林—常绿阔叶林 解析本题主要考查自然景观的地域分异规律。客家人南迁路线大致是由北向南,沿线自然景观差异属于从赤道向两极的地域分异规律。秦岭-淮河以北为温带落叶阔叶林,以南为亚热带常绿阔叶林,雷州半岛为热带雨林。 答案C 3.读“我国某区域示意图”,完成下题。 成都某校学生沿铁路线经宝鸡、兰州至酒泉考察,沿途依次呈现的地带性植被类型是() A.落叶阔叶林、草原、荒漠草原、荒漠 B.常绿阔叶林、针叶林、荒漠草原、草原 C.落叶阔叶林、针叶林、草甸、荒漠 D.常绿阔叶林、落叶阔叶林、草原、荒漠 解析成都位于秦岭以南的四川盆地,为亚热带常绿阔叶林景观;宝鸡位于秦岭

第一单元:《人口与环境》测试题

第一单元:《人口与环境》测试题 一、基础测评(单项选择题) 1.传统人口增长模式出现于 A.工业化社会 B.原始社会 C.封建社会 D.高度发达的社会 2.新中国成立后人口增长模式的特征是 A.高出生率、高死亡率、低自然增长率 B.高出生率、较低死亡率、较高自然增长率 C.高出生率、低死亡率、高自然增长率 D.低出生率、低死亡率、低自然增长率 3.关于“现代人口增长模式”的说法,正确的是 A.具有高出生率、高死亡率、低自然增长率的特征 B.世代更替快 C.人口年龄结构呈老年型 D.是第二次生产力大发展的结果 4.目前,世界人口增长模式是 A.现代人口增长模式 B.过渡人口增长模式 C.传统人口增长模式 D.原始人口增长模式 5.人口自然增长率最高和最低的大洲分别是 A.大洋洲、非洲 B.欧洲、非洲 C.非洲、欧洲 D.亚洲、拉丁美洲 6.在人口增长模式中,具有低死亡率的是 ①原始人口增长模式②传统人口增长模式③过渡人口增长模式④现代人口增长模式 A.①② B.③④ C.②③④ D.①②③ 7.人类历史上出现不同的人口增长模式是因为 A.不同历史阶段社会生产力发展水平不同 B.不同历史阶段有不同的自然灾害和战争爆发 C.不同地区人口居住地的自然环境不同 D.农业和工业的出现 8.人口增长模式决定于 A.人口出生率、人口死亡率、人口总数 B.人口出生率、人口死亡率、社会生产力 C.人口出生率、人口死亡率、人口自然增长率 D.人口出生率、人口总数、社会生产力

9.根据各洲人口状况和下表资料,正确的结论是 A.非洲人口的出生率最高、死亡率最低 B.欧洲的新增人口最少 C.世界新增人口至少50%分布在亚洲 D.拉丁美洲的新增人口至少是北美的3倍 10.下列国家人口增长模式属于现代人口增长模式的是 ①日本②韩国③印度④巴西⑤古巴⑥埃及 A.①②③ B.④⑤⑥ C.①③④ D.①②⑤ 11.下面四块假想地,自然条件和社会经济条件相同,人口机械增长对四地人口数量变化的影响由大到小的排序是 A.①>③>④>② B.③>①>②>④ C.④>③>②>① D.④>①> ②>③ 12.人口普查表明,近年来城市人口增长很快,下列原因分析正确的是 A.城市人口自然增长和机械增长都快 B.城市人口自然增长趋缓,机械增长加快 C.城市人口自然增长加快,机械增长趋缓 D.主要受国际移民的影响 13.不与人口容量呈正相关的是 A.资源数量 B.科技发展水平 C.消费水平 D.人类社会发展阶段 14.有关环境人口容量的叙述,正确的是 ①资源越丰富,能供养的人口数越多,环境人口容量越大②科技越发达,人们利用的资源越多,环境人口容量越小③消费水平越低,人均所需资源越少,环境人口容量越小④社会分配制度等因素,对环境人口容量的大小也有影响 A.①④ B.②③ C.①② D.③④ 15.可导致环境人口容量降低的因素有

最新地域文化与人口教案

普通高中地理课程标准实验教科书(湘教版·必修二)第一章第四节“地域文化与人口”教学方案 【教学理念】 本节课的设计以“建构主义”学习理论为指导,由教师提供资料,进行引导,让学生观察、分析、归纳、总结规律,并联系生活实际,注重发现和解决问题。充分体现了教师在教学过程中的主导作用和学生在学习过程中的主体作用。 【教材分析】 本课着重从文化这一角度对人口的发展进行了探讨,前承文化对人口迁移的影响,后续城市与环境,而城市的发展又离不开文化的影响,因此从教材的承接来看,这一节起着衔接人口与城市的作用。 本课从内容上看,大大提升了学生探究、思考能力的培养,这不同于初中在教学上以记忆为主,并且增加了活动版块,说明在教学上,新教材更加突出了学生参与讨论和参与课堂。【学情分析】 1、学生已经对中国文化有了初步的了解,对当代中西方文化、人口增长的差异性也有所了解; 2、学生已经有了较强的自主学习能力,在教学过程中完全可以通过教师的引导,让学生自主完成学习; 3、高一的学生在课堂参与上较高二高三活跃,开放式讨论可行性大。 【教学目标】 1、知识与技能 (1)了解文化与地域文化的概念。 (2)举例说明外国文化对人口的影响和中国文化对人口的影响。 (3)收集资料,对比不同地区人口的文化差异。 2、过程与方法 (1)通过举例说明地域文化对人口的影响,培养学生分析实例的能力。 (2)通过收集资料,对比不同地区的文化差异,培养发现问题、解决问题的能力。 3、情感、态度和价值观 (1)通过阅读教材中“《中华人民共和国婚姻法》选录”,使学生了解我国有关法律,进行法制教育。 (2)通过学习中国文化与人口,弘扬我国悠久的历史和灿烂的文化,对学生进行爱国主义教育。 【教学重点、难点】 文化背景与人口;中国文化与人口 【授课类型】新授课 【授课时间】 45分钟 【教学方法】讲授法、提问法、演示法、比较法、讨论法 【教学媒体】多媒体课件 【教学过程】

《地域文化与人口》教学设计新部编版

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期] 任教学科:_____________ 任教年级:_____________ 任教老师:_____________ xx市实验学校

第四节地域文化与人口 【课标要求】 举例说明地域文化对人口的影响 【教学目标】 1. 知识与技能 (1)了解文化与地域文化的概念。 (2)举例说明外国文化对人口的影响和中国文化对人口的影响。 (3)收集资料,对比不同地区人口的文化差异。 2. 过程与方法 (1)通过举例,说明地域文化对人口的影响,培养学生分析实例的能力。 (2)通过收集资料,对比不同地区人口的文化差异,培养学生查找、收集资料,进行对比分析的能力。 3. 情感态度与价值观 (1)通过阅读教材中内容,使学生了解我国有关法律,进行法制教育。 (2)通过学习中国文化与人口,弘扬我国悠久的历史和灿烂的文化,对学生进行爱国主义教育。 【重点难点】 1.重点:中外文化对人口的影响。 2.难点:文化的纵横对比及不同文化产生的社会根源。 【教学准备】 自制PPT 【教学方法】 案例分析法、讲授法、合作探究法、多媒体辅助教学法 【课时安排】 1课时 【教学过程】 [新课导入] 上课前首先给同学们介绍陕西的地域特色文化:陕西八大怪。第一怪面条像裤带;第二怪锅盔像锅盖;第三怪辣子是主菜;第四怪碗盆难分开;第五怪手帕头上戴;第六怪房子半边盖;第七怪姑娘不嫁外;第八怪唱戏吼起来。其中姑娘不嫁外说明的是陕西当地婚俗文化对人口迁移的影响,那么还有哪一些地域文化对人口产生影响呢?

[板书]第四节 地域文化与人口 [过渡]请同学们阅读课本P22,并完成学案导学的课前预习部分。 [板书]一、文化与地域文化: [提问]请同学们判断一下四幅图片,哪些属于文化现象?说说你的理由 [回答]甲、丙、丁属于文化,乙不属于文化,因为冰山是自然界自然存在的,不是人类创造的。 [总结]文化:人类在社会历史发展中所创造的物质财富和精神财富的总和。 地域文化:指在一定地域长时期形成的特定文化现象。 文化包括物质文化和精神文化。物质文化是指源于自然与环境中客观存在的物质实体文化。如生产工具、生活用具、生产技术等。它与自然环境的关系比较密切,而且变化节奏较快,具有发展速度快、变化频率高的特点,是精神文化的基础。 精神文化是指在物质文化的基础上形成的观念等意识形态文化。如语言、文学、艺术、宗教、法律、风俗、制度等,它与自然环境的关系相对疏远,且发展变化的节奏较慢,具有一定的稳定性和保守性。 学生举例说明物质文化与精神文化。

1.4地域文化与人口

2010—2011学年第二学期高一地理必修二导学案编号:NO.7 编制时间:2011年3月6日教案书写人: 1.4《地域文化与人口》教学案 【使用说明及学法指导】 1、阅读教材,了解教材相关内容;参考资料和地图册,结合多媒体信息,完成导学案。 2、用彩色笔,把重点、难点和问题标记出来,并做好研讨、展示准备,同时要认真思考,善于 提问和总结 【教学目标】 1、了解的基础上区分文化与地域文化的概念; 2、在理解不同国家的文化背景的前提下,举例说明外国文化和中国文化对人口的影响; 3、通过学习中国文化与人口,弘扬我国悠久的历史和灿烂的文化,进行爱国主义教育。 【重点难点】文化和地域文化的概念;中国文化与人口。 【预习案】 1、文化是指人类在社会历史发展过程中所创造的和的总和。地域文化则是指在的特定文化现象。在漫长的历史发展过程中,一个国家、一个地区、一个民族都会形成具有和的文化传统,这些文化传统能够对人口的发展持续地产生作用。 2、在世界上不同的国家和地区,不同的种族和民族之间,存在着显著的差异。这种差异对于人口发展产生多方面的影响。婚姻制度对于出生率有较大影响,例如、等。宗教作为一种文化现象,对人口的发展有很大的影响。为了扩大势力,世界上的主要宗教一般都人口增殖。 3、中国文化对人口的影响,主要表现在、、等方面。随着社会的进步,中国文化对人口发展的影响发生如下变化:(1)从到;(2)从到;(3)从“”到“”;(4)从安土重迁到“”。 【探究案】 探究一:理解并掌握文化和地域文化的概念,并辨析以下哪些属于文化范畴:黄山云海、布达拉宫、京剧、未成年人保护法。探究二:从文化的概念当中可以知道,文化又分为物质文化和精神文化,你能举例说一说哪些事物或现象表现的是物质文化,哪些事物或现象表现的是精神文化? 探究三:计划生育是我国的一项基本国策,已经载入我国宪法。从生育的角度来谈一谈从过去到现在,人们的初婚年龄、生育观念发生了怎样的变化? 【课堂检测】 1、有关地域文化与人口的说法,正确的是 A 地域文化是指一个地区的民族文化。 B 地域文化对一个地区的人口发展起决定作用 C 地域文化能够对一个地区和国家人口发展持续地产生作用 D 不同地区和国家的地域文化虽然有差异,但对人口的发展作用是往往相同 2、初婚年龄的大小不能影响 A 出生率 B 死亡率 C 人口自然增长率 D 亲子年龄差距 3、世界上的主要宗教一般都不反对人口增殖的原因是为了 A 扩大势力 B 发展生产 C 养老送终 D加快城市化过程 4、我国传统农业社会里,工商业者遭到统治者贬斥的原因是 A 四海为家 B 工商业者不是财富(粮食)的创造者 C 工商业者体质较弱 D 工商业者道德品质较差

(完整版)地理必修二第一章人口与环境知识点

地理必修二第一章知识点总结 1.1 人口增长模式 ●1、世界人口增长特点:人口基数大(约60多亿),人口增长快。 时间上:J型曲线, 空间上:发达国家增长慢,发展中国家增长快 ●2、影响人口增长直接因素:人口自然增长率==出生率—死亡率 ●3、影响人口增长根本原因:取决于生产力的发展水平。 ●4、影响人口自然增长率的社会因素:生物学规律、社会因素(经济发达程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、战争、人口政策)、自然灾害等。 ●5、、人口增长模式: ①“高高低”模式(原始型和传统型):出生率、死亡率均在4%左右,自然增长率在1%以下。 ②“高低高”模式(过渡型):出生率3%左右、死亡率在1%以上,自然增长率在2%左右。 ③“低低低”模式(现代型):出生率、死亡率均在1%左右,自然增长率在1%左右及以下。 ●6、世界人口自然增长率的地区差异 A、发展中国家与发达国家有差异: (1)模式不同:大多数发展中国家处在“高低高”的过渡模式,发达国家处在“低低低”的现代模式; B、发达国家地区之间也略有差异 (1)欧洲人口自然增长率最低(-0.1%) 即出生率低于死亡率。人口连续多年负增长的欧洲国家如意大利、匈牙利、 俄罗斯、德国等。零增长:希腊、葡萄牙、波兰、奥地利 (2)日本人口自然增长率为0.2%左右,也很低。 (3)北美(仅含美国、加拿大)、澳大利亚、新西兰人口自然增长率稍高,约在0.4%到0.8% C、发展中国家或地区之间的差异 a、人口自然增长率较高的地区是亚非拉发展中国家; b、除澳大利亚、新西兰以外的大洋州其它国家和非洲国家——“过渡型” c、亚洲和拉丁美洲国家——“过渡型”和“现代型” ●如亚洲的日本、韩国、新加坡等,拉美的古巴、乌拉圭等是现代型。 ●中国:有些地区已经属于“现代型”,如上海 D、我国人口增长状况及图示: ●中国人口增长状况:由于政治制度、经济、计划生育的实施,20世纪70年代以来人口出生率和自然增长率都有大幅下降,人口增长模式正逐步由“高低高”型向“三低”型过渡。 ●人口金字塔图判读:人口总数,年龄构成,性别比例,人口增长快慢,人口增长模式,社会负担轻重 1.2 人口合理容量 ●1、环境对人口发展的限制性:人口数量不能超过环境资源供应能力,也不能超过环境的自净能力,这就是环境的限制性。 ●2、环境承载力:一定时期内,在维持相对稳定的前提下,环境、资源所能容纳的人口规模和经济规模的大小。 ●3、人口合理容量:指在有效和持续地利用资源、环境并获得最大经济效益的情况下,一定地区所能容纳的人口数量,即最适宜人口数量。

1.4《地域文化与人口》教学设计

地域文化与人口 一、说教材 《地域文化与人口》这一节是本章的最后一节,在本章中起到了不小的作用,是对前而内容的一个延伸,使学生能够更加深入地了解影响人口的多方而凶素,让学生对地域文化有了正确的认识。 二、说学情 通过前而几节课的学刊,学生对于人口方而的知谚{有了一定的认谚{,但是对于文化方而平时可能涉及的不多,也不了解。尤其是学生对外国文化不够了解,也许只知道一些,所以应该多举一些外国文化对人口影响的实例。 三、说教学目标 1、通过具体的事例来让学生了解文化与地域文化的概念; 2、通过案例让学生了解外国文化对人口的影响; 3、通过案例让学生了解中国文化对人口的影响,体会中国文化的不断进步。 四、说教法与学法 l、教法:讲解法,案例分析法 2、学法:资料收集分析法,探究法,讨论法 五、说教学流程 1、导入 (1)通过呈现景观图片,如印度服饰、建筑、我国少数民族的生活状态,使学生能够一目了然地知道文化与地域文化的概念。 (2)通过一则资料,上海的丁克家庭调查报告,使学生能初步感受到地域文化对人口的影响。 2、新课 外国文化与人口 (1)通过教师讲解,举一些外国文化与人口的事例,让学生了解外国文化对人口的影响。(通过婚俗、宗教两方面,举例“晚婚的爱尔兰妇女”) (2)让学生说说自己通过查资料及平时了解所得到的关于外国文化与人口的案例。 中国文化与人口

(1)让学生自主分析中国文化对人口的影响,通过多方而来展现中国地域文化对人口发展影响变化情况,可以举一些实例,教师可引导学生联系第一节中唐代妇女的初婚年龄来加强了解。 (2)教师补充一些婚姻法的内容 (3)探究:中国传统人口文化中有哪些陋刊被逐渐革除,哪些优良文化值得发扬光大。 总结:书本上活动题:婚姻地域范围的扩大,为什么能够提高人口的身体素质和文化素质?(学生讨论) 六、说板书设计 (这样设计,能清楚体现知谚{结构,直观形象,利于巩固新知识。) ●合作讨论 材料一:1987年7月11日,世界人口突破50亿。为了引起世界各国政府和民众对人口问题的特别关注,1990年联合国决定将每年7月11日定为“世界人口日”。时至今天,世界人口己达63.8亿。中国是世界上人口最多的发展中国家,截至2003年底,中国总人口己近13亿。 材料二:据1990年人口普查资料,我国大陆30个省、自治区、直辖市的人口密度为每平方千米118人,是世界平均人口密度的3倍多。但分布的格局极不平衡,人口密度最高的上海是每平方千米2118人,而西藏每平方千米只有1.8人。按照胡焕庸线,我国的东南半肇占国土面积的43Y0,居住着全国人口的94. 4%,而西北半砬占57%的国土只居住着5.6%的人口。这种不平衡的态势更加重了中国人口问题的严重性。

第一章 人口与环境-知识点总结-2013

《第一章人口与环境》知识点总结 第一节人口增长模式 1.世界人口增长的历史轨迹为一条“J”形曲线:早期增长缓慢,现代以后增长迅速。 世界人口增长特点:人口基数大,约60多亿。 时间上:J型曲线,持续性、阶段性、增长性,空间上:发达国家增长快,发展中国家增长慢 2.人口增长模式由出生率、死亡率、自然增长率三个指标构成。(记忆) 公式:人口自然增长率=出生率-死亡率 注:①某个地区人口自然增长的数量受人口自然增长率和人口基数大小共同影响。 ②人口数量的变动的因素:人口自然增长、人口机械增长 3.发达国家人口自然增长率低的原因:①工业化程度较高,劳动者必须具备较高的知识水平和劳动技能,参加劳动的人口年龄较大,劳动力培训费用比较高,对家庭造成的经济压力较大,导致出生率降低;②老年人的社会保障程度高,对子女的依赖程度低,人们逐渐消除了“养儿防老”的传统观念;③妇女的受教育水平高,易于接受少生、优生和优育的新观念。 4.人口增长率的高低,归根结底取决于生产力的发展水平。(根本原因) 影响人口自然增长率的主要因素:①生物学规律;②经济基础(经济发达程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况);③上层建筑(婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、人口政策);④其他因素:战争、自然灾害等。 5.促使我国人口出生率迅速下降的因素主要有三个:①社会经济因素。生活富裕有利于减少生育。②制度因素。国家的人口制度、社会主义教育促进了出生率下降。③计划生育因素。少生、优生、优育政策逐渐深入人心。 6.人口老龄化会问题:劳动力短缺,国防兵员不足,社会上用于老年人的退休、养老等费用增加,老年人生活困难和生活孤单等问题。(对策:①鼓励生育,接纳移民,②完善社会养老保障制度) 7.人口增长快:利劳动力充足,利于经济发展;弊在于人口增长过多、过快,会加大对经济、就业等方面的压力。人口持续增长,物质资料的需求和消费也会随之增长,最终会超出环境的供应和自净能力,进而引发各种资源问题、环境问题和社会问题。 8. 发达国家和发展中国家人口变化比较:(理解记忆) 措施:发达国家鼓励生育,吸引接纳外来移民,完善社会养老保障制度 发展中国家实行计划生育,控制人口数量,提高人口素质 9. 我国60年代后人口数量发生变动的主要原因: 20世纪60年代初,由于三年自然灾害和经济困难,人口死亡率上升,出生率下降,人口增长进入低谷;之后经济发展,死亡率下降,由于补偿性生育导致出生率陡然上升,增长率高,在这以后出生率维持较高水平,人口高速增长;20世纪80年代,前期由于计划生育政策的调整使我国出生率略有回升,增长率随之回升,中期以后,计划生育政策使出生率持续下降,人口自然增长率也随之下降。

-2016湘教版必修二:第一章《人口与环境》单元测试

第一章《人口与环境》 一、选择题 (2015·辽宁模拟)读下面黑龙江省人口出生率、死亡率比较图(单位:‰),回答1~2题。 1.黑龙江省的人口自然增长率与全国同期相比差异最小的年份是() A.2012年B.2010年 C.2000年D.1995年 【解析】读图,左侧分别是全国和黑龙江的人口死亡率,右侧分别是黑龙江与全国的人口出生率。可以计算出人口自然增长率黑龙江与全国同期的差异大小。1995年相差2.6,2000年相差3.6,2010年相差2.4,2012年相差3.6,故2010年相差最小。B项对。 【答案】 B 2.目前,黑龙江省人口自然增长的特点是() A.人口增长模式为“高—低—高” B.总量呈下降态势 C.总量呈零增长态势 D.总量呈增长态势 【解析】根据图中数据可以判断,黑龙江省人口增长模式为“低—低—低”模式,A 项错。但是人口自然增长率大于0,故总量仍呈增长趋势,B、C两项错,D项对。 【答案】 D (2015·广州检测)某地区2012年人口总量2 443万,城镇人口1 452万(外来人口有520万),农村人口991万。下图为该地区部分人口资料图。读图回答3~4题。 3.目前,该地区人口自然增长特点为() A.高出生率、高死亡率、极低自然增长率 B.低出生率、高死亡率、较低自然增长率 C.高出生率、低死亡率、高自然增长率 D.低出生率、低死亡率、低自然增长率 【解析】该地区的人口出生率、死亡率、自然增长率均低于1%,所以应为低出生率、

低死亡率、低自然增长率。 【答案】 D 4.影响该地区城镇与乡村人口老龄化差异的直接因素是() A.人口政策B.医疗条件 C.人口迁移D.经济水平 【解析】城镇人口60岁及以上人口比例小于农村,是因为农村劳动力人口,即15~59岁的人口向城市迁移,而导致城镇的老龄化小于农村。 【答案】 C (2015·南昌调研)下图示意江西省从新中国成立初期至今人口自然增长轨迹示意图,X表示初期,Y表示末期。读图完成5~6题。 5.下列有关图中人口变化的描述正确的是() A.Ⅰ阶段人口老龄化问题突出 B.O拐点出现是受政策因素影响 C.Ⅱ阶段会出现劳动力严重短缺 D.从X到Y,人口自然增长速度一直加快 【解析】Ⅰ阶段出生率在不断上升,死亡率则在不断下降,人口增长的速度处于加速阶段。从O开始,出生率下降明显,人口自然增长速度在下降,主要是受我国的计划生育政策的影响。 【答案】 B 6.单独二孩政策的实施将对江西近十年产生的影响是() A.老年人口数量会有所下降 B.出生人口性别趋衡 C.家庭抗风险能力降低 D.城市就业压力增大 【解析】单独二孩政策的出台,女孩子的数量会增加。单独二孩政策,直接的影响是青少年的数量会增加,对老年人口数量增减没有直接影响。 【答案】 B (2015·福州质检)图甲表示2010年我国东部沿海某特大城市人口出生率和死亡率的柱状图,图乙为我国不同阶段人口增长状况图。读图,回答7~8题。 7.图甲所示城市人口自然增长状况最接近图乙中的() A.Ⅰ阶段B.Ⅱ阶段 C.Ⅲ阶段D.Ⅳ阶段 【解析】本题考查人口增长。根据图甲和图乙判断,图中所示城市人口自然增长状况最接近图乙中的Ⅱ阶段。

【推荐】地理:14《地域文化与人口》教案(2)(湘教版必修2)

第四节地域文化与人口 [教学目标] 一、知识与技能 1.了解文化与地域文化的概念。 2.举例说明外国文化对人口的影响和中国文化对人口的影响。 3.收集资料,对比不同地区人口的文化差异。 二、过程与方法 1.通过举例说明地域文化对人口的影响,培养学生分析实例的能力。 2.通过收集资料,对比不同地区人口的文化差异,培养学生查找、收集资料,进行对比分析的能力。 三、情感态度与价值观 1.通过阅读教材中“《中华人民共和国婚姻法》选录”,使学生了解我国有关法律,进行法制教育。 2.通过学习中国文化与人口,弘扬我国悠久的历史和灿烂的文化,对学生进行爱国主义教育。 [教学重点] 中外文化对人口的影响 [教学难点] 文化的横向与纵向的对比;不同文化产生的社会根源 [教学媒体与教具] 制作多媒体课件,并印制作业 [课时安排] 1课时 [讲授过程] 【新课导入】在上一节课里,我们讲到社会文化因素中的文化要素会引起人口迁移,我们思考一下,文化因素除了对人口迁移有影响外,还会对人口的哪些方面有影响呢?(学生讨论)接下来,我们就进入今天的新课《地域文化与人口》,来讨论一下,文化对人口各个方面的影响。 【板书】第四节地域文化与人口 一、概念辨析 【学生阅读】了解文化与地域文化的概念和区别。 【讲解】不同的地区形成不同的地域文化,如东方文化、西方文化等等,而不同的地域文化对人口的影响具有很大的差异。我们可以比较一下:中西方文化对人口发展的影响,存在着哪些差异性。 【资料分析】投影:发达国家目前的人口自然增长率和中国当前人口自然增长率对比;发达国家和中国人口出生率对比。提问:这组数据说明了什么问题? (学生回答)说明了中国的人口自然增长率高于发达国家,中国的人口出生率也大大的高于发达国家。 【点拨】我们知道造成出生率差异的原因有很多种,现在我们从文化方面入手,来探讨中西方文化对出生率的影响。那么,究竟是什么原因造成了我国的出生率高于西方发达国家?【分组活动】我们从中西方婚姻方面进行对比,思考婚姻因素对人口出生率的影响。

湘教版 第一章 人口与环境第四节 地域文化与人口教案

第一章人口与环境 第四节地域文化与人口 【教学目标】 (一)知识与技能 1.了解文化与地域文化的概念。 2.举例说明外国文化对人口的影响和中国文化对人口的影响。3.收集资料,对比不同地区人口的文化差异。 (二)过程与方法 1.通过举例说明地域文化对人口的影响,培养学生分析实例的能力。2.通过收集资料,对比不同地区人口的文化差异,培养学生查找、收集资料,进行对比分析的能力。 (三)情感、态度和价值观 1.通过阅读教材中“《中华人民共和国婚姻法》选录”,使学生了解我国有关法律,进行法制教育。 2.通过学习中国文化与人口,弘扬我国悠久的历史和灿烂的文化,对学生进行爱国主义教育。 【教学重点难点】 重点:中外文化对人口的影响 难点:1、文化的横向与纵向的对比 2、不同文化产生的社会根源【教学过程与方法】 师:在上一节课里,我们学习了人口迁移,接下来,请同学们回答,引起人口迁移的因素在哪一些?

生:自然生态环境因素、经济因素、政治因素、社会文化因素 师:对,我们讲到社会文化因素中的文化要素会引起人口迁移,我们思考一下,文化因素除了对人口迁移有影响外,还会对人口的那些方面有影响呢? (学生讨论) 师:接下来,我们就进入今天的新课《地域文化与人口》,来讨论一下,文化对人口各个方面的影响。 师:书写标题地域文化与人口 【点评】这种导入尽管没有新颖性,但是对于利用新课的导入去考察学生对上一环节的掌握情况,个人觉得还是有必要的,而且这样的导入,感觉没有拖泥带水,比较自然的将内容过渡到所要学习的环节。【讲授新课1】--概念辨析 教师引导学生了解一下文化与地域文化的概念和区别,然后作以下补充:不同的地区形成不同的地域文化,如东方文化、西方文化等等,而不同的地域文化对人口的影响具有很大的差异。 师:现在我们就来比较一下,中西方文化对人口发展的影响,存在着哪些差异性。 投影:发达国家目前的人口自然增长率和中国当前人口自然增长率对比 发达国家和中国人口出生率对比 师:这组数据说明了什么问题

高一地理必修二知识点总结:第一章人口与环境

高一地理必修二知识点总结:第一章人口与环境这篇高一地理必修二知识点总结:第一章人口与环境是查字典地理网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助! 第一节人口增长模式 1人口增长快慢的根本原因生产力的发展水平直接原因人口自然增长率=出生率-死亡率 2人口增长模式 (1)工业革命以前原始人口增长模式特点高高低原始社会传统人口增长模式特点高高较低奴隶社会,封建社会,资本主义社会 (2)工业革命时特点高低高(18世纪19世纪末20世纪初)欧洲 (20世纪50年代)起普遍存在于大多数发展中国家 (3)近现代特点三低世界主要发达国家 (原因:现代科学知识的普及和医疗卫生技术的进步,人们的生育观念及行为的变化) 3人口零增长国家:意大利,匈牙利,俄罗斯,德国等 人口负增长国家;英国,比利时,芬兰等 4促使中国人口出生率迅速下降的因素主要有三个:1 社会经济因素 2制度因素 3计划生育因素 P8 5世界人口达到50亿:1987 7 11 达到60亿:2018 达到65亿:2018 2 28

年龄结构014岁65岁(中国60岁)以上 年轻型大于等于40%小于4% 成年型30%40% 老年型小于30%大于7%|60以上大于10% 自然增长率小于等于1.0%为低增长,出生率小于等于1.5%为较低增长 第二节人口合理容量 1世界人口的J形曲线增长被称之为人口的指数增长。 2自然资源(必须是在一定时间范围内存在于自然界中可直 接利用的资源)是人类生产生活资料的主要来源。 3自然资源的分类: 一(1)矿产资源:它是重要的自然资源,是人类进行现代化生产和提高生活水平的物质基础。 (2)水资源:淡水储量只占世界总水量的2.535左右,而可利用的淡水储量只占淡水储量的0.03%左右。 (3)土地资源:1人均土地拥有量大幅下降,使土地承受着越来越大的压力 2人类对土地的不合理利用,使用于农业生产的土地面积正在显著缩小。我国土地的基本国策:十分珍惜和合理利用每一寸土地,切实保护耕地。 (4)森林资源(有调节气候,涵养水源,保持水土,净化空气,防风固沙的作用):森林的大面积毁坏导致水土流失加剧,土壤肥力下降,耕地沙化速度加快,大气污染程度加深,气

第一章人口与环境(教师版)

第一章人口与环境(学案) 第一节人口增长模式 考点1.人口自然增长及影响因素(理解) 1.人口自然增长率= 一。 2.影响人口自然增长率的因素:生物学规律、社会因素( 程度、文化教育水平、医疗卫生条件、社会福利、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、战争、人口政策)、自然灾害等。但人口增长的快慢,归根结底取决于的发展水平。 考点2.人口增长模式及地区分布(理解)

2.人口问题 1)人口增长过快 产生的原因:在人口再生产还处于过渡型的国家,出生率仍然较高,但随着经济发展、人们生活水平的提高,特别是医疗卫生事业的发展,导致人口死亡率大幅下降,人口增长速度过快。我国人口增长较快不是因为出生率高,而是因为人口基数大。 带来的问题:给资源和环境带来巨大压力,甚至过度开发利用资源,造成水土流失、土地沙化等生态问题;造成粮食等生活用品短缺,医疗卫生、教育、交通、住房、就业条件改善困难等社会经济问题;甚至造成社会、经济、环境的恶性循环。(人口问题、资源问题、环境问题是相伴发生的,分析时需注意它们之间的联系。) 解决的措施:实行计划生育政策,控制人口数量,提高人口素质;发展社会生产力,转变生育观念,促进人口再生产向现代型转变。(政策强制见效快,但治标不治本,要想从根本上解决,还是要提高人口素质,发展社会生产力。) 2)人口老龄化 含义:当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。或者老少比大于30% 原因与措施:寿命延长和少生孩子。 由于人们的寿命延长而产生老龄化。这是人们生活水平和保健水平提高的必然结果,是民富国强的标志。而是如何应对由此造成老龄化后所带来的劳动力不足,养老金不足和养老服务不足的问题。主要措施是引进和善待劳动力,延迟退休和加强养老服务等。 由于人们少生孩子而产生的老龄化,这是生育观念的改变。解决的措施是奖励多生、补助多生。 3我国人口问题 表现:1)人口基数大,人口增长多。2)人口老龄化。3)性别比失调。4)人口素质低措施:1)控制人口数量,提高人口素质;2)调整计划生育政策;完善城镇职工养老保险制度;吸引移民;健全社会保障体系。3)改变重男轻女的传统观念,立法禁止孕期性别鉴定。

上海地理等级考--模块一-地域分异规律(基础知识+高考真题)

模块一地域分异规律 地域分异规律水平地域分异规律山地的垂直地域分异规 律(垂直地带性) 从赤道到两极的地域分 异规律(纬度地带性) 从沿海到内陆的地域 分异规律(经度地带 性) 定义地表景观和自然带沿着 纬度变化的方向,由赤 道到两极作有规律的更 替自然景观和自然带从 沿海向大陆内部产生 有规律的地域分异 随着海拔的变化,山脉 从山麓到山顶的水热状 况差异很大 影响因素主导 因素 热量(太阳辐射) 水分(海陆位置) 水热条件随海拔的差异 而变化 重要 因素 水分热量 成因 总结 太阳辐射受地球形状影 响,从赤道向两极递减, 即以热量为基础 水分条件沿经度变化 的方向变化,即以水分 变化为基础 水热条件的垂直变化导 致气候、自然带的垂直 变化 分布特征延伸 方向 纬线方向(东西方向) 经线方向(南北方向) 大致沿等高线方向 更替 方向 纬度变化方向(南北方 向) 经度变化方向(东西方 向) 从山麓到山顶 典型地区低纬度和高纬度地区中纬度地区低纬度海拔较高的山地 典型案例非洲沿20°E经线自赤 道向南北自然带的变 化;从赤道向南北分别 是热带雨林带→热带草 原带→热带荒漠带→亚 热带常绿硬叶林带亚欧大陆中纬度地区 从沿海到内陆自然带 的变化:大陆东西两岸 从沿海向内陆分别是 森林带→草原带→荒 漠带 珠穆朗玛峰、安第斯山、 阿尔卑斯山、乞力马扎 罗山的垂直自然带 简单图式 空间规模和尺度尺度最大(全球性)的分 异规律 尺度次于纬度地带性尺度次于经度地带性

2.世界陆地主要的非地带性地域分异现象及其成因 实际分布的自然现象形成原因按理想状态的地带性分布 南美大陆西岸3°S~30°S之间狭长的热带荒漠带安第斯山脉阻挡海洋水汽的输入 自北向南是热带雨林带(北)、 热带稀树草原带(中)、热带荒 漠带(南) 秘鲁寒流降温减湿 南美大陆南段东岸形成 温带荒漠带(巴塔哥尼亚沙漠) 安第斯山脉阻挡西风气流深入内陆 温带草原(中)、温带落叶阔叶 林带(东) 赤道附近的东非高原呈现热带稀树草原景观海拔高,气温低,降水少,不能形 成热带雨林气候 热带雨林带 马达加斯加岛东部的热带雨林带东部地处东南信风的迎风坡 热带稀树草原带马达加斯加暖流增温增湿 东南信风来自海洋,暖湿 巴西高原东南部的热带雨林带成因类似于马达加斯加岛东岸的热 带雨林带 热带稀树草原带 南半球缺少寒带苔原带和亚寒带针叶林带南半球相应纬度带是海洋,没有陆 地分布 寒带苔原带(较高纬度)、亚寒 带针叶林带(较低纬度) 天山、昆仑山山麓的绿洲高山冰雪融水使其地表水或地下水 丰富 温带荒漠带 (1)“缺失”:由于海陆分布差异的原因,使得某些地区缺失某种陆地自然带,如:南半球上缺失亚寒带针叶林带和苔原带。 (2)“改变”:由于地形的影响使某些陆地自然带的分布发生变化,如:南美洲安第斯山脉南