有关大陆的读书节目

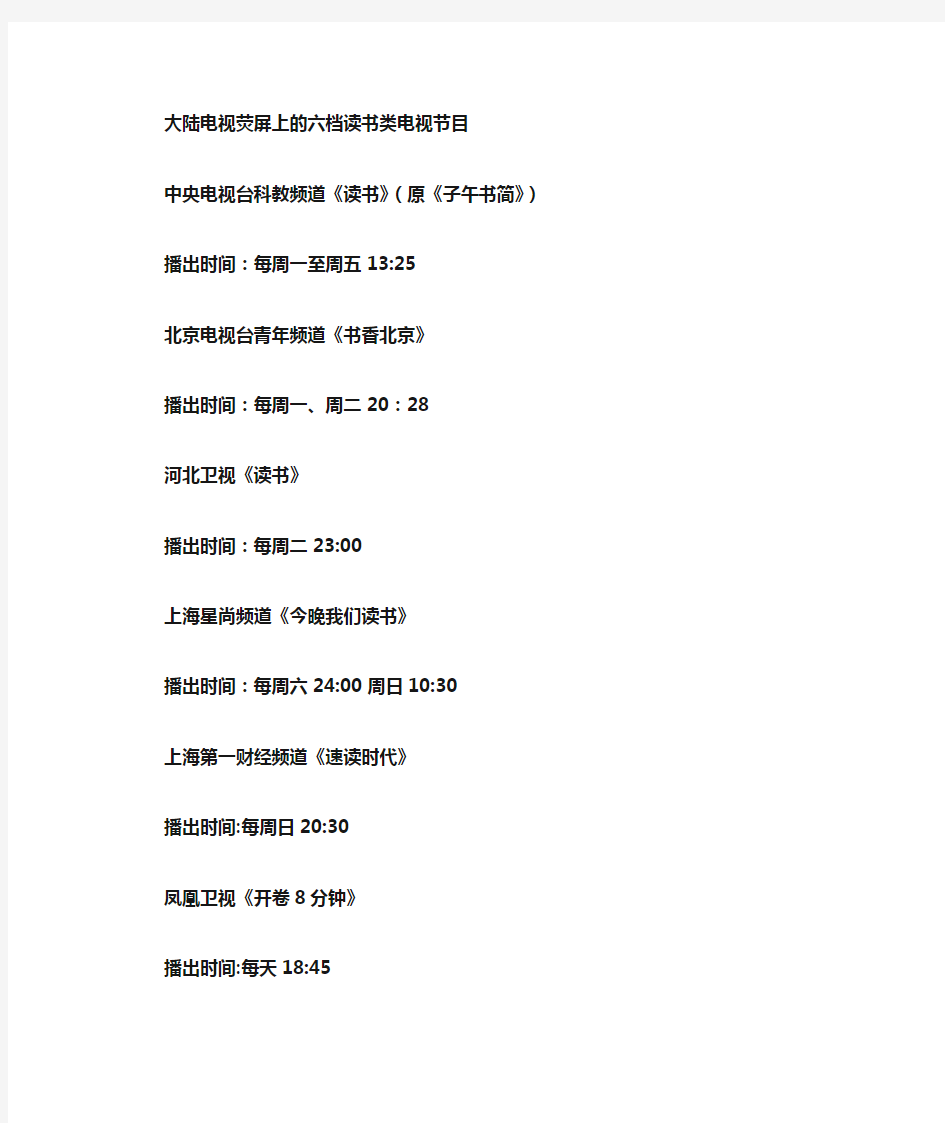

大陆电视荧屏上的六档读书类电视节目

中央电视台科教频道《读书》(原《子午书简》)

播出时间:每周一至周五13:25

北京电视台青年频道《书香北京》

播出时间:每周一、周二20:28

河北卫视《读书》

播出时间:每周二23:00

上海星尚频道《今晚我们读书》

播出时间:每周六24:00 周日10:30

上海第一财经频道《速读时代》

播出时间:每周日20:30

凤凰卫视《开卷8分钟》

播出时间:每天18:45

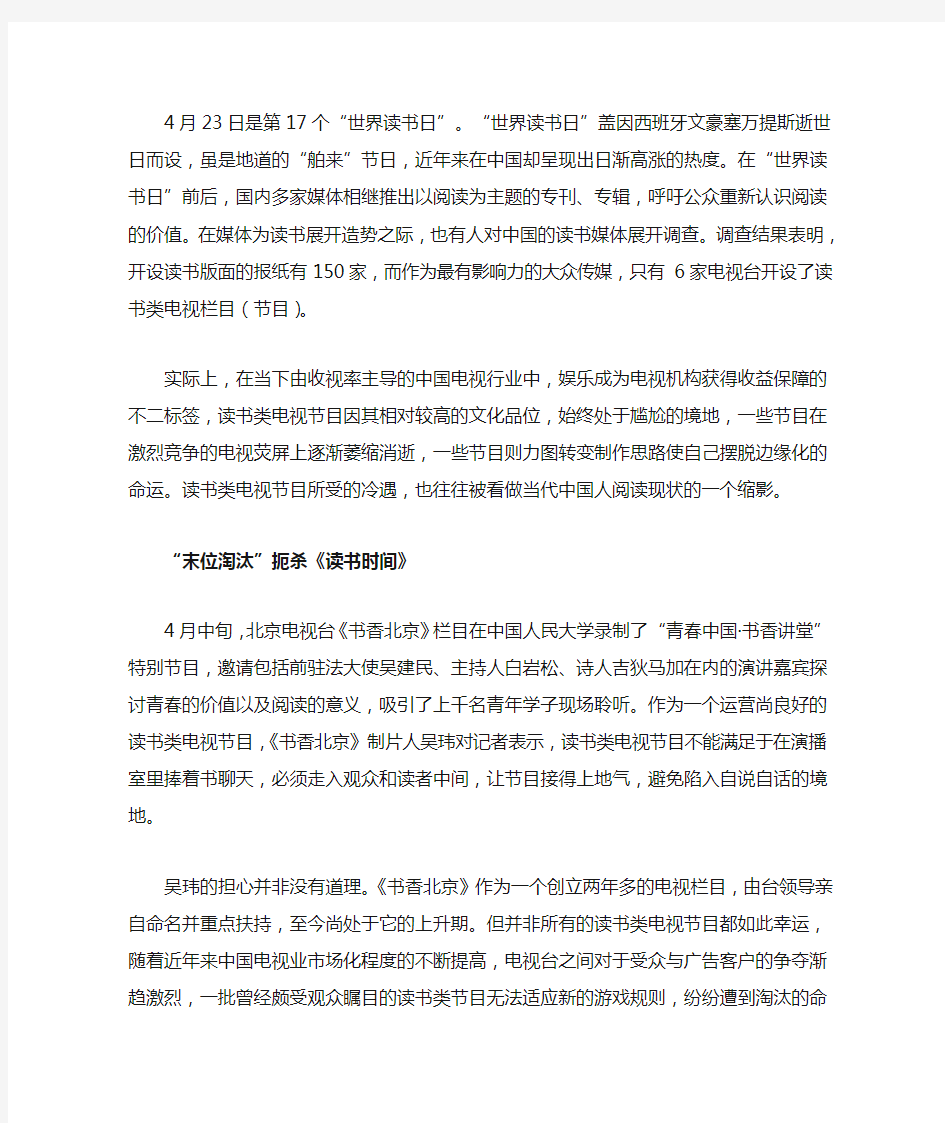

4月23日是第17个“世界读书日”。“世界读书日”盖因西班牙文豪塞万提斯逝世日而设,虽是地道的“舶来”节日,近年来在中国却呈现出日渐高涨的热度。在“世界读书日”前后,国内多家媒体相继推出以阅读为主题的专刊、专辑,呼吁公众重新认识阅读的价值。在媒体为读书展开造势之际,也有人对中国的读书媒体展开调查。调查结果表明,开设读书版面的报纸有150家,而作为最有影响力的大众传媒,只有6家电视台开设了读书类电视栏目(节目)。

实际上,在当下由收视率主导的中国电视行业中,娱乐成为电视机构获得收益保障的不二标签,读书类电视节目因其相对较高的文化品位,始终处于尴尬的境地,一些节目在激烈竞争的电视荧屏上逐渐萎缩消逝,一些节目则力图转变制作思路使自己摆脱边缘化的命运。读书类电视节目所受的冷遇,也往往被看做当代中国人阅读现状的一个缩影。

“末位淘汰”扼杀《读书时间》

4月中旬,北京电视台《书香北京》栏目在中国人民大学录制了“青春中国·书香讲堂”特别节目,邀请包括前驻法大使吴建民、主持人白岩松、诗人吉狄马加在内的演讲嘉宾探讨青春的价值以及阅读的意义,吸引了上千名青年学子现场聆听。作为一个运营尚良好的读书类电视节目,《书香北京》制片人吴玮对记者表示,读书类电视节目不能满足于在演播室里捧着书聊天,必须走入观众和读者中间,让节目接得上地气,避免陷入自说自话的境地。

吴玮的担心并非没有道理。《书香北京》作为一个创立两年多的电视栏目,由台领导亲自命名并重点扶持,至今尚处于它的上升期。但并非所有的读书类电视节目都如此幸运,随着近年来中国电视业市场化程度的不断提高,电视台之间对于受众与广告客户的争夺渐趋激烈,一批曾经颇受观众瞩目的读书类节目无法适应新的游戏规则,纷纷遭到淘汰的命运。

1996年5月,主持人李潘在北京的一个四合院里采访在此养病的著名诗人、报告文学家徐迟,这期节目成为中央电视台一套新开播的《读书时间》栏目第一期。《读书时间》以其颇具人文气息与高雅品位的特征,一度为观众所称道,成为中国读书类电视节目的先声。2001年,配合央视频道专业化的推进,改版后的《读书时间》迁入央视10套科教频道,并被安排在周六晚黄金时间播出。这就意味着《读书时间》与同时段铺天盖地的娱乐节目、电视剧短兵相接,共同争抢收视这块蛋糕。《读书时间》立即显示出自己的劣势:其形式呆板、内容单调、改版频繁等问题也加速了观众的流失。

2003年开始,央视依据收视率推出的“末位淘汰制”掌握起旗下节目的生杀大权,《读书时间》因为排名靠后被亮出红灯。尽管栏目组在巨大的压力下尝试对其进行调整,但仍未能挽救《读书时间》的式微。2004年2月,《读书时间》被并入央视10套新组建的《五日谈》栏目,实际已失去独立性。《五日谈》实验半年并不成功,播出方式被推翻重新整改,《读书时间》在人们的叹息中消亡。

舆论对《读书时间》的批评集中在其表现形式的陈旧和文化内涵的缺失,“两把椅子,两个嘉宾,云山雾海地神侃,从一本书开始,以作者的…私生活?细节为结束”,这样呆板和封闭的表现很难让选择日益丰富的电视观众驻足。而在此之前,上海电视台的《阅读长廊》、北京电视台的《华夏书苑》、湖南电视台的《爱晚书亭》、青岛电视台的《一味书屋》等纷纷遭遇停播。这些节目固然受到大环境的挤压,也与其本身与社会需求脱节不无关系。

必须比观众多走半步

新闻出版总署主管的《中国新闻出版报》在“世界读书日”推出了特刊,首次对全国的报纸、广播、电视、新媒体开辟读书版、读书周刊、读书栏目(节目)的情况进行调查。纳入调查范围的有150家报纸、9家广播电台、35家新媒体,而作为最有影响力的大众传媒,只有6家电视台开设了读书类电视栏目(节目)。

“电视媒介与阅读本身就存在着内在冲突,阅读是一种沉静的、思考的行为,需要在字里行间营造出想象的空间,而电视往往侧重于讯息的快捷和画面表现力的丰富。”业界专家表示。因而,读书类电视节目往往难以在“慢读”的传统阅读与“速读”的电视传播之间实现自我平衡。在实际情况中,读书类电视节目为了迎合观众,还极易盲从于社会潮流,失去自己的价值判断。比如,在不久前养生类书籍畅销时,有的读书类节目就沦为了所谓“养生大师”的私家讲堂。

“读书节目必须比观众多走半步。不能过于曲高和寡,但需要对受众有一些引领,…半步?就是一个度。”吴玮说。吴玮的团队所运营的《书香北京》曾是内地唯一的日播读书节目,强大的工作量使得节目组的编导常常为了准备一期节目读书

到凌晨五点。由于经历过纪录片与日播时评节目的历练,吴玮对《书香北京》提出了一个明确的要求,即时刻保持自己的关注点,与当下的热点相联系。节目不仅讨论书,还随着书籍将话题延伸到社会生活的其他领域。去年10月,北京光合作用书店突然关张,吴玮迅速组织业界专家对实体书店的生存话题展开讨论,收到了良好的反馈。她表示:把图书转化成电视化表达是有难度的,但从普世文化传播的角度上,它应该成为主流并大有可为。

坚持至今的读书类栏目还有河北卫视的《读书》,该栏目创办于2000年6月,是目前国内卫视频道中硕果仅存的一档读书类栏目。去年,随着主持人王宁的离开,《读书》曾一度遭遇停播危机。随着文化学者曹景行的加盟,《读书》改版重生,然而却从原来的周日晚间移到了周二晚间的23点。《读书》的大量节目在北京录制,这也与其他几档读书类电视节目相一致——对文化资源的依赖性强,只能生存在北京、上海这类作家、学者、出版社汇集的大城市中。

对于读书类电视节目而言,收视率常常扮演着其生死主宰者的角色。长期以来,收视率成为各大电视台对电视节目考评的唯一标准。每一期节目的收视率会被做成折线图贴在栏目组的办公室里,有时收视率的统计甚至细化到一期节目的每一分钟,主持人与嘉宾的对话一旦失去趣味性,收视率折线就开始向下掉。而收视率的背后实际是广告资本。对于中国电视,特别是读书文化类电视节目,业界的共识是,不能不讲“收视率”,也不能唯“收视率”是从,应该建立一个包括“收视率”在内的综合评判体系。从去年开始,央视已开始试行新的综合评价体系,其中新设置了“引导力”、“影响力”指标考核栏目的社会效果,对“传播力”的考评也不再以收视率绝对高低为依据,而是进一步深化为收视目标完成率、观众规模、忠诚度、成长趋势等多维指标。

而对于读书类电视节目而言,新的评价体系不意味着竞争的消失,他们仍需要寻求新的生存法则。