分解纤维素霉菌的分离,纯化与鉴定

纤维素分解菌的分离和鉴定

纤维素降解菌类的分离与鉴定系列实验 一、实验背景 纤维素就是植物细胞壁主要成分,属于多糖类物质,就是地球上数量最大的可再生资源。如能利用微生物将其转化为生物产品或生物能源,即可缓解能源短缺、解决环境污染,又能形成新的产业。由于在自然界中存在着大量产纤维素酶的细菌与真菌,因而纤维素的生物降解主要依赖于微生物的作用。从20世纪 40-50年代起,针对产纤维素酶的微生物的分离筛选就进行了大量的工作,并逐 步建立起一套较完整的分离筛选方法。迄今为止有关纤维素降解菌分离筛选的研究报导已有很多,如细菌中的生孢噬纤维菌属、噬纤维菌属及纤维单胞菌属等;放线菌由于能形成芽孢,与真菌相比较耐高温与各种酸碱度,故在高温阶段放线菌对分解木质素与纤维素起着重要的作用。主要有诺卡氏菌属、链霉菌属、芽孢杆菌属及小单胞菌属等;真菌中研究较多的就是青霉属、根霉属、曲霉属等,其中以木霉属的菌株纤维素酶活较高。以羧甲基纤维素钠与添加少量葡萄糖作为碳源,培养纤维素酶产生菌株,培养一定时间后,经刚果红染色与稀碱液固定,在菌落周围形成透明水解圈,根据透明圈的大小,快速定性鉴定纤维素酶产生菌酶活大小。与传统纤维素酶活检测方法比较,本方法菌丝生长快,两天后菌落经染色,透明圈边缘清晰,直观性强,与酶活力成一定线性关系。纤维素就是世界上所有植物的组成部分,就是地球上最为丰富且可再生的资源。随着世界能源形势趋于恶化,环境问题日益加剧,利用纤维素生产有高附加值资源的以维持人类可持续发展的研究方向近年来逐步成为科学研究的热点方向。利用微生物将纤维素、半纤维素降解转化为生物产品或生物能源即可缓解能源短缺、解决环境污染,又能形成新的产业。因此分离与筛选高酶活性的菌株就是有效利用纤维素物质的关键。 二、实验目的 从目标试样中分离筛选出具有降解纤维素能力的菌株。 三、实验材料: 1、样品的采集 1)风干土样E4-1、E2-6、 E2-6试样。 2)潮湿土样E4-1、E2-6、 E2-6试样。 3)牛粪样品2份

纤维素分解菌的筛选填空

分解纤维素的微生物的分离 一 基础知识 1. 纤维素是一种由 相连而成的高分子 类化合物,是植物 (细胞结构)的主要成分之一, __________是自然界中纤维素含量最高的天然产物。植物产生的纤维素在 的催化作用下分解。 2.完成下列过程 3.筛选纤维素分解菌的方法是 ,简称( )。该方法可以通过 反应直接筛选。 4.原理:刚果红与纤维素形成 ,当纤维素被 分解后,红色复合物无法形成,出现以 ________ 为中心的 ,我们可以通过 来筛选纤维素分解菌。 二 实验设计 1. 实验流程 【思考】本课题实验流程与课题2中的实验流程有哪些异同 ________________________________________________________________________________________________ 2. 实验操作要点 (1) 土壤取样 选择____________________环境,因为_______________________________.还可以将滤纸埋进土壤,这样做是为了___________________________________________. (2)选择培养 步骤:a.制备选择培养基:参照课本旁栏中的比例配制 该培养基从物理性质方面属于_______培养基,如何起到选择作用_______________________,怎么证明培养基 是否起到选择作用________________________________________________________ . b.选择培养的操作方法 c.目的:_________________________________________________________________________. 【思考】为什么选择培养能“浓缩”所需要的微生物 ______________________________________________________________________________________ (3)梯度稀释 (4)将样品涂布到鉴别纤维素分解菌的培养基上 a.制备培养基 b.接种菌液 (5)挑选产生透明圈的菌落 刚果红染色,挑选产生透明圈的菌落 常用的刚果红染色方法两种,一中是先_____________,再加入刚果红进行________反应,另一种是在___________就加入刚果红。 三 课题延伸 1.为了确定分离得到的是纤维素分解菌,还需要进行 实验,纤维素酶的发酵方法有 发酵和 发酵。 2.纤维素酶测定方法是对纤维素酶分解滤纸等纤维素所产生的 ___ 含量进行定量测定。

【人教版】生物选修一:2.3分解纤维素的微生物的分离教案设计

专题2 微生物的培养与应用 课题2.3 分解纤维素的微生物的分离 一、【课题目标】 (一)知识与技能 简述纤维素酶的种类及作用,从土壤中分离出分解纤维素的微生物;掌握从土壤中分离某种特定微生物的操作技术 (二)过程与方法 分析分离分解纤维素的微生物的实验流程,弄懂实验操作的原理 (三)情感、态度与价值观 领悟科学探究的方法,发展科学思维和创新能力 二、【课题重点】 从土壤中分离分解纤维素的微生物 三、【课题难点】 从土壤中分离分解纤维素的微生物 四、【教学方法】 启发式教学 五、【教学工具】 多媒体课件 六、【教学过程】 (一)引入新课 上节课我们探讨学习了土壤中尿素分解菌的分离与计数,这节课我们以纤维素分解菌的分离与纯化为例,巩固加深对这方面技术的理解和掌握。 (二)进行新课 1.基础知识 活动1:阅读“纤维素与纤维素酶”,回答下列问题: 1.1纤维素是一种由葡萄糖首尾相连而成的高分子化合物,是含量最丰富的多糖类物质。纤维素能被土壤中某些微生物分解利用,这是因为它们能够产生纤维素酶。 延伸:草食性动物是怎样消化食物中纤维素的?肠胃中的共生物生物。 1.2棉花是自然界中纤维素含量最高的天然产物。纤维素的分解需要在纤维素酶的催化作用下完成,请完成下列过程: 〖思考1〗实验分析:P27的小实验是如何构成对照的? 在一支试管中添加纤维素酶,另一支试管不添加纤维素酶;尽管醋酸-醋酸钠缓冲液用量不同,但都能维持相同的pH。 〖思考2〗1个酶活力单位是指在温度为 25 ℃,其它反应条件最适宜情况下,在 1 min内转化 1mmol 的底物所需要的酶量。 活动2:阅读“纤维素分解菌的筛选”,回答下列问题: 1.3筛选纤维素分解菌的方法是刚果红染色法。该方法可以通过颜色反应直接筛选。 2.4其原理是:刚果红可以与纤维素形成红色复合物,当纤维素被纤维素酶分解后,红色复合物无法形成,出现以纤维素分解菌为中心的透明圈,我们可以通过是否产生透明圈来筛选纤维素分解菌。 2.实验设计 活动3:完成实验方案流程图,讨论回答问题:

变质米饭中霉菌的分离提纯

变质米饭中霉菌的分离提纯 【摘要】 粮食是最易被霉菌污染的一种食品原料,霉菌污染会造成粮食的霉烂变质,其产生的毒素会造成人畜中毒,而发霉变质的米饭中就有许多细菌,我们要从众多的细菌中提取我们实验所需要的一种霉菌,所以我们就要进行霉菌的分离与提纯。培养基是人工配制的适合微生物繁殖或积累代谢产物的营养物质,用以培养、分离、鉴定、保存各种微生物或积累代谢物。本实验用的培养基是查氏培养基,它是培养霉菌用的,用以提供氮源、碳源及能源等。把从变质的霉菌中提取的较纯的霉菌接种到培养基中培养,进而再分离,最后提纯得到纯净单一的霉菌。然后将得到的霉菌做一些相对应的染色实验,再次验证霉菌的性质。 【关键字】 米饭分离提纯鉴定 霉菌(mold)是能引起物质霉腐的丝状真菌(Mycelial fungus)的统称,它不是分类学上的名词,而是真菌(Fungus)的一部分。凡是生长在培养基上成绒毛状或棉絮状菌丝体的菌,都称之为真菌。霉菌分别属于植物分类学的菌类植物的子囊菌纲(一、comycetes),藻状菌纲(Phycomcetes)和半知菌纲(Fungi imperfecti)。 霉菌在自然界中分布极为广泛,土壤、空气、水和生物体内外到处都有,与人们日常生活关系密切。霉菌除应用于传统的酿酒、制酱和制作其它发酵食品外,在农业、纺织、食品、医药和皮革等方面都起着极为重要的作用。但是,不少霉菌(黄曲霉、灰绿曲霉、绿青霉等)能在食品、谷物上生长并产生真菌毒素。粮食中常常生长的主要是寄生性和腐生性霉菌,其种类约有200多种。 发霉变质的米饭中有许多细菌,要想混杂的细菌群体中获得只含有某一或某一株细菌,就得进行微生物的分离与纯化。常用方法有:简单单细胞挑取法及平板分离法。本实验运用平板分离法。它是根据所分离的微生物的生长条件加入某种物质或选择某一温度、酸碱度等,进行培养,淘汰一些不需要的微生物,从而得到所需的微生物。 1.实验材料和方法 1.1材料与仪器

纤维素分解细菌的分离和鉴定

纤维素分解细菌的分离和鉴定 一.实验目的: 1.研究低温环境下纤维素降解细菌的分离与鉴定. 2.采用低温培养的方法从秸秆堆肥中筛选出3株分解纤维素的细茵。 3.通过PCR克隆这3株茵的16s rDNA并与相似菌株做比对.进一步构建分子进 化树.来研究其分类情况。 4.综合其个体形态、茵落形态、生理生化特征、16S rDNA发育树构建结果等分 类依据。 二.实验原理: 细菌进行化能异养、短杆状、无出芽分裂、好氧、革兰氏染色阴性.无芽孢、无丝状菌体、有细胞壁且能独立生存。应为其第二部分滑动细菌或第七部分的假单胞菌类。由于滑动细菌能在“固体表面和汽一水交界面缓慢滑动”,故其固体菌落边缘应不整齐,且其一般形成亮色肉眼可见的子实体。将灭菌的滤纸蘸取无菌生理盐水后贴在已凝固的平板上,用接种环蘸取土样,点样在平板滤纸上,15℃下培养10 d。用接种环从有滤纸水解透明圈的单菌落处刮取细菌,在贴有滤纸的初筛平板上划线,计数并且观察。 三、实验仪器: 1、材料试验材料为背阴处长时间堆放的秸秆堆肥表层; 2、培养基:初筛培养基。浓缩10倍的赫奇逊固体无机盐培养基”。:啦嘞1.00 g,MgS04·7H20 0.30 g,NaCl 0.10 g,F'eCl3O.0l g,NaN03 2.50 g,CaCi2 0.10 g,琼脂18.00 g,蒸馏水l000lnl,pH值7.0~7.2.121℃灭菌20min。无淀粉滤纸(浙江富阳纸厂)用浓度l%的醋酸浸泡一夜后用浓度2%的Na-2C03水溶液洗至中性,晾干备用。把上述处理过的滤纸剪成直径约为8 ca的圆形滤纸片.放在干净的平皿中,用报纸包好.采用湿热的方法灭菌; 3、复筛培养基。浓缩10倍的赫奇逊固体无机盐培养基:啦P04 1.009,m.庐04‘7H200.309。NaO 0.109.FeCl30.01g,NaN03 2.50 g.CaCl20.10g,羧甲基纤维素钠lO.00 g,琼脂18.00g,蒸馏水10130ml,pH值7.0—7.2,121℃灭菌20 min。 4、牛肉膏蛋白胨固体培养基; 5、生理生化特征鉴定培养基。 四、实验步骤: 1、菌种分离 菌种初筛。将灭菌的滤纸蘸取无菌生理盐水后贴在已凝固的平板上,用接种环蘸取土样,点样在平板滤纸上,15℃下培养10 d。用接种环从有滤纸水解透明圈的单菌落处刮取细菌,在 贴有滤纸的初筛平板上划线,15℃下培养10 d。重复此操作至菌种初步纯化。 2、菌种复筛。 用接种环从已初步纯化的初筛平板上滤纸水解透明圈的菌落处,刮取菌种在复筛平板上划线,15℃下培养7 d,得到单菌落。将分离纯化的单菌落回接到初筛培养基上,观察其对滤纸的分解。将分离到的单菌落接种到牛肉膏蛋白胨培养基上。15℃下培养7 d,4℃保留菌种或用作各种鉴定。

纤维素分解菌的筛选填空

2.3 分解纤维素的微生物的分离 一 基础知识 1. 纤维素是一种由 相连而成的高分子 类化合物,是植物 (细胞结构)的主要成分之一, __________是自然界中纤维素含量最高的天然产物。植物产生的纤维素在 的催化作用下分解。 2.完成下列过程 3.筛选纤维素分解菌的方法是 ,简称( )。该方法可以通过 反应直接筛选。 4.原理:刚果红与纤维素形成 ,当纤维素被 分解后,红色复合物无法形成,出现以________ 为中心的 ,我们可以通过 来筛选纤维素分解菌。 二 实验设计 1. 实验流程 【思考】本课题实验流程与课题2中的实验流程有哪些异同? ________________________________________________________________________________________________ 2. 实验操作要点 (1) 土壤取样 选择____________________环境,因为_______________________________.还可以将滤纸埋进土壤,这样做是为了___________________________________________. (2)选择培养 步骤:a.制备选择培养基:参照课本旁栏中的比例配制 该培养基从物理性质方面属于_______培养基,如何起到选择作用_______________________,怎么证明培养基 是否起到选择作用________________________________________________________ . b.选择培养的操作方法 c.目的:_________________________________________________________________________. 【思考】为什么选择培养能“浓缩”所需要的微生物? ______________________________________________________________________________________ (3)梯度稀释 (4)将样品涂布到鉴别纤维素分解菌的培养基上 a.制备培养基 b.接种菌液 (5)挑选产生透明圈的菌落 刚果红染色,挑选产生透明圈的菌落 常用的刚果红染色方法两种,一中是先_____________,再加入刚果红进行________反应,另一种是在___________就加入刚果红。 三 课题延伸 1.为了确定分离得到的是纤维素分解菌,还需要进行 实验,纤维素酶的发酵方法有 发酵和 发酵。 2.纤维素酶测定方法是对纤维素酶分解滤纸等纤维素所产生的 ___ 含量进行定量测定。 【练习题】某同学在做微生物实验时,不小心把圆褐固氮菌和酵母菌混在一起。该同学设计下面的实验,分离得纯度较高的圆褐固氮菌和酵母菌。 (1)实验原理:圆褐固氮菌是自生固氮菌,能在无氮培养条件下生长繁殖而酵母菌则不能;青霉素不影响酵母菌的生长繁殖,而会抑制圆褐固氮菌的生长繁殖。 (2)材料用具:(略) (3)主要步骤:①制备两种培养基,一种是 培养基,另一种是 培养基,将两种培养基各自分成两份,依次标上A 、a 和B 、b 。 ②分别向A 、B 培养基中接种混合菌,适宜条件培养了3—4天。 ③分别从A 、B 培养基的菌落中挑取生长良好的菌并分别接种到a 、b 培养基中,适宜条件下培养3—4天。 (4)请同答:①将题中的空处填充完整: 培养基和 培养基。 ②本实验中,根据上述原理配制的培养基的类型属于 培养基。 ③根据所需目的配制上述培养基时除营养要协调外还应注意 。 ④实验步骤中第③步的目的是 。 ⑤圆褐固氮菌与酵母菌在结构上的主要差异为 。 ⑥青霉素抑制圆褐固氮菌的生长繁殖,其作用机理是破坏或抑制其细胞壁的形成。请据此推测不影响酵母菌 等真菌生长繁殖的原因是______________________________________________________________.

纤维素分解菌的分离和鉴定教学提纲

纤维素分解菌的分离 和鉴定

纤维素降解菌类的分离与鉴定系列实验 一、实验背景 纤维素是植物细胞壁主要成分,属于多糖类物质,是地球上数量最大的可再生资源。如能利用微生物将其转化为生物产品或生物能源,即可缓解能源短缺、解决环境污染,又能形成新的产业。由于在自然界中存在着大量产纤维素酶的细菌和真菌,因而纤维素的生物降解主要依赖于微生物的作用。从20世纪40-50年代起,针对产纤维素酶的微生物的分离筛选就进行了大量的工作,并逐步建立起一套较完整的分离筛选方法。迄今为止有关纤维素降解菌分离筛选的研究报导已有很多,如细菌中的生抱噬纤维菌属、噬纤维菌属及纤维单胞菌属等;放线菌由于能形成芽抱,与真菌相比较耐高温和各种酸碱度,故在高温阶段放线菌对分解木质素和纤维素起着重要的作用。主要有诺卡氏菌属、链霉菌属、芽抱杆菌属及小单胞菌属等;真菌中研究较多的是青霉属、根霉属、曲霉属等,其中以木霉属的菌株纤维素酶活较高。以羧甲基纤维素钠和添加少量葡萄糖作为碳源,培养纤维素酶产生菌株,培养一定时间后,经刚果红染色和稀碱液固定,在菌落周围形成透明水解圈,根据透明圈的大小,快速定性鉴定纤维素酶产生菌酶活大小。与传统纤维素酶活检测方法比较,本方法菌丝生长快,两天后菌落经染色,透明圈边缘清晰,直观性强,与酶活力成一定线性关系。纤维素是世界上所有植物的组成部分,是地球上最为丰富且可再生的资源。随着世界能源形势趋于恶化,环境问题日益加剧,利用纤维素生产有高附加值资源的以维持人类可持续发展的研究方向近年来逐步成为科学研究的热点方向。利用微生物将纤维素、半纤维素降解转化为生物产品或生物能源即可缓 解能源短缺、解决环境污染,又能形成新的产业。因此分离和筛选高酶活性的 菌株是有效利用纤维素物质的关键。

霉菌试验环境试验鉴定大纲

××××× 环境鉴定试验大纲 共7页 单位名称 二零零×年××月××日

××××× 环境鉴定试验大纲 签署页 编写: 校对: 审核: 批准:

1试验目的 确定×××的抗霉能力。 2适用范围 本大纲仅适用于×××的环境试验。 3引用文件和试验依据 GJB150-86《军用设备环境试验方法》; ×× 4试验样品说明 型号与名称: 数量: 5试验通用要求 5.1标准大气条件 5.1.1试验的标准大气条件 温度:15oC~35oC; 相对湿度:20%~80%; 气压:试验场所压力。 5.1.2仲裁试验的标准大气条件 温度:23oC±2oC; 相对湿度:50%±5%; 气压:86~106kPa。 5.2试验条件允许误差 温度:试验样品附近测量系统的温度应在试验温度的±2.0℃以内; 相对湿度:控制传感器附近空气的相对湿度应在被测值的±5%以内; 气压:±5%; 频率:±2%,低于25Hz为±0.5Hz; 加速度:±10%; 其它见试验条件的具体要求。 5.3试验设备和测试仪表的要求 本次试验所使用的试验设备应能产生和保持试验所需的环境试验条件,各种应力的容差应能满足试验条件中的规定。 用于监测试验条件参数的测试仪表的精度至少应为被测参数容差的1/3,其标定应能追溯到国家最高计量标准。 试验设备和测试仪表均应经过计量检定,并应在有效期内。 5.4试验条件的监测及记录要求 试验过程中,承试方应对试验设备进行连续监测,以保证温度、湿度等应力在规定的容差范围内,并对监测结果进行连续记录。 5.5试验程序 5.5.1预处理

试验样品不允许进行清洁处理。 5.5.2初始检测 试验前,对试验样品进行外观检查,特别注意污染表面、缺陷及存在的其它任何有助于霉菌生长的状况,并在详细记录。 5.5.3试验 按照GJB150.10-86《军用设备环境试验方法霉菌试验》中规定的试验程序实施。以24h为一个循环,每循环分高温阶段、降温阶段、低温阶段、升温阶段。 5.5.4最后检测 试验结束后,应立即检查试验样品表面长霉情况,以目测为主,必要时可借助放大镜进行观察。检查试验样件时应记录记录长霉部位、覆盖面积、颜色、生长形式、生长密度和厚度,并拍摄照片。检查时,试验样品分批从霉菌试验箱中取出进行,当天检查完毕,当天未检查完的试验样品应重置入试验箱中,箱内相对湿度不得低于70%。长霉等级的评定参照表1要求进行。 表1 长霉等级评定表 5.6合格判据 (不同产品应有不同的长霉要求规定,比如什么产品,什么部位,什么材料等长霉等级不应超过哪一级?具体判断合格的要求视不同产品而定。根据以往的经验基本上要求不超过2级。) 5.7试验中断处理 5.7.1若试验中断于试验期的前7天,试验则应重新进行。 5.7.2若试验中断于试验期的7天以后,则应按下列规定进行: 5.7.3试验箱内温度升高时,有下列情况之一,试验应重新进行。 a.温度升高达40℃ b.温度超过31℃达4h以上。 c.对照样品上的霉菌因超温影响有衰退现象 d.温度升高期间相对湿度降低到50%以下 除上述情况外,应及时恢复试验条件,并从中断点起继续试验。 5.7.4试验箱温度降低,相对湿度仍符合标准,对照试验样品上生长的霉菌未发现有衰退迹象,可恢复试验条件,并从温度降低至低于规定的容差点起继续试验。 5.7.5试验箱内相对湿度降低时,有下列情况之一,试验应重新进行。 a.相对湿度降低到50%

分解纤维素菌种的筛选

分解纤维素菌种的筛选 张 功 峥 嵘 (内蒙古师范大学生物系) 摘 要:本文通过平皿分离、摇瓶培养 、固态发酵等步骤,从8种微生物中筛选出分解纤维素能力和蛋白质合成能力强的菌种——毛壳菌。 关键词:分解纤维素;菌种;筛选 我国每年的农作物秸杆如麦秸、稻草、玉米秸、高梁秸、豆秸等约8亿吨之多〔1〕。这些秸杆饲料中粗纤维的主要成份是木质素、纤维素、半纤维素和果胶物质,它们都属于家禽、家畜难以直接消化或消化率低的粗纤维物质〔2〕。 本研究的目的是筛选出不仅能分解纤维素,且可提高蛋白含量的菌种,利用简单、经济、可操作性强的微生物发酵技术,将纤维素物质转化成糖和蛋白质,提高秸杆的营养价值,开辟秸杆利用的新途径。 1 材料和方法111 材料 11112 供试秸杆:新鲜、无霉变晒干后的玉米秸杆 和小麦秸杆。 11112 供试菌种:部分由中科院微生物所菌种保藏 中心购得,另一部分由本实验室提供,包括:绿色木霉〔T richoderm a viride Pers .ex F r .〕、白地霉〔Geo trichum candidum L ink 〕、藤仓赤霉〔Gibberel 2la fu jiku ro i (Ss w .)W o llenw 〕、球毛壳菌 〔Chaetom ium globo sum kunze ex Fx .〕 、紫孢侧耳〔P leu ro tu s sap idu s (Schu l 2.)Sacc 〕 、纤维单胞菌〔Cellu lom ono s 〕、黑曲霉〔A sp ergillu s n iger 〕、匍匐青霉〔Pen icillium decum ben s 〕 。11113 培养基:a 1平皿中培养基以羧甲基纤维素 钠(C M C —N a )代替查氏培养基中碳源蔗糖,其余配方不变;b 1摇瓶培养基:(N H 4)2SO 4215g ,KH 2PO 4015g ;K 2H PO 4014g ,M gSO 40105g ,玉米秸杆粉3g , 麸皮2g ,水150m l ,pH 自然;C 1固态培养基:50g 干料中90%的粉碎的秸杆粉,10%麸皮,(N H 4)2SO 45g ,KH 2PO 41g ,K 2H PO 40.8g ,M gSO 40.1g ,水150m l 。其中供试秸杆有两种,即玉米和小麦 秸杆。2 方法211 平皿筛选 将平皿培养基倒入24个已灭菌的平皿,待凝固后,分别接入供试菌,每种菌接3个平皿,置于恒温培养箱30℃培养3~5天后,用刚果红染色,再用N aC l 稀溶液冲洗平板,能产生纤维素酶的菌落周围 会变成清晰的白色半透明圈。分别观察平皿菌落周围水解C M C —N a 半透明圈直径的大小,结果见表1。 212 摇瓶培养 将供试菌种从平皿培养基上挑取,分别接入8个摇瓶培养基内,在32℃,摇床振幅8c m ,转速190r m in ,连续发酵培养72小时。 表1 半透明圈直径比较 单位:c m 绿色木霉藤仓赤霉白地霉球毛壳菌紫孢侧耳纤维单胞菌黑曲霉青霉 直径 211 114 115 210 214 112 113 214 213 固态浅层培养 接种量按固体培养料干重的10%,将每种供试菌摇瓶培养液接入2种已灭菌的固体培养料中,分别混匀后在浅盘中堆成4c m 厚,在31℃相对湿度90%条件下发酵5天。 214 发酵前后固体培养料的组分测定 6 7内蒙古科技与经济 2000年文献版

细菌 、放线菌 、酵母菌及霉菌的分离与纯化

土壤中细菌、放线菌、酵母菌及霉菌的分离与纯化 一、实验目的 1. 学习、掌握从土壤稀释分离、划线分离各类微生物的技术。 2. 学习从样品中分离、纯化出所需菌株。 3. 学习并掌握平板倾注法和斜面接种技术,了解培养细菌、放线菌、酵母菌及霉菌四大类微生物的培养条件和培养时间。 4. 学习平板菌落计数法。 二、实验原理 将待分离的样品进行一定的稀释,使微生物的细胞(或孢子)尽量呈分散状态,选用有针对性的培养基,在不同温度、通风等条件下培养,让其长成一个纯种单个菌落。 要想获得某种微生物的纯培养,还需提供有利于该微生物生长繁殖的最适培养基及培养条件。微生物四大类菌的分离培养基、培养温度、培养时间见表2-1所示。 表2-1 微生物四大类菌的分离和培养要求 样品来源分离对象分离方法稀释度培养基名称培养温度 /℃培养时间/d 土样细菌稀释分离10-5,10-6, 10-7 牛肉膏蛋白胨30~37 1~2 土样放线菌稀释分离10-3,10-4, 10-5 高氏1号28 5~7 土样霉菌稀释分离10-2,10-3, 10-4 马丁氏琼脂28~30 3~5 面肥或土样酵母菌稀释分离10-4,10-5, 10-6 马铃薯葡萄糖28~30 2~3 细菌分离平 板 细菌单菌落划线分离10-2 牛肉膏蛋白胨30~37 1~2 三、实验材料 1. 菌源土样 2. 培养基牛肉膏蛋白胨培养基,马丁氏培养基,高氏合成1号培养基,马铃薯葡萄糖培养基(制平板和斜面),见附录Ⅲ。 3. 无菌水 250 mL锥形瓶,每瓶装99 mL无菌水(或95mL为分离霉菌用),内装10粒玻璃珠。 4.5 mL无菌水试管(每人5~7支)。 4. 其他物品无菌培养皿,无菌移液管,无菌玻璃涂棒(刮刀),称量纸,药勺,橡皮头,10%酚溶液。 (一)系列稀释平板法 1. 取土样 选定取样点,按对角交叉(五点法)取样。先除去表层约2cm的土壤,将铲子插入土中数次,然后取2~10cm处的土壤。盛土的容器应是无菌的。将5点样品约1kg充分混匀,除去碎石、植物残根等杂物,装入已灭过菌的牛皮纸袋内,封好袋口,并记录取样地点、环境及日期。同时取10~15g,称重后经105℃烘干8h,置干燥器中冷却后再次称重,计算含水量。土样采集后应及时分离,凡不能立即分离的样品,应保存在低温、干燥条件下,尽量减少其中菌种的变化。 2. 制备土壤稀释液 称土样1g于盛有99mL无菌水的三角瓶中,充分振荡,此即为10-2浓度的菌悬液。用无菌移液管吸取悬液0.5mL于4.5mL无菌水试管中,用移液管吹吸三次,摇匀,此即为10-3浓度。同样方法,依次稀释到10-7。稀释过程需在无菌室或无菌操作条件下进行。

分解纤维素的微生物的分离教案

专题2课题3:分解纤维素的微生物的分离 【课程标准】 1.简述纤维素酶的种类及作用 2.从土壤中分离出分解纤维素的微生物 3.讨论分解纤维素的微生物的应用价值。 【课题重点】 从土壤中分离分解纤维素的微生物。 【课题难点】 从土壤中分离分解纤维素的微生物。 【基础知识】 1.是纤维素含量最高的天然产物。 2.纤维素酶是一种酶,它至少包括三种组分,即,,。前两种酶使纤维素分解为,第三种酶将纤维素分解为。 3。纤维素分解菌的筛选方法是利用。 4。刚果红染色法的原理是。 5.分解纤维素的微生物的分离的试验流程是、、、、6.鉴别培养基用于菌种的鉴别,其中加入可以鉴别出 出现的现象是。 7.选择培养的操作方法是 。 8.常用的刚果红染色法有两种即 。 9.分解纤维素的微生物的分离实验完成后为确定得到的是纤维素分解菌,还需要进行实验,纤维素酶的发酵方法有两种即、。 10.分解纤维素的微生物的分离实验中要选择样品进行分离纤维素分解菌,该样品的特点是、。作出这种选择的理由是。 11.选择培养能够浓缩所需微生物,原因是。 12.分解纤维素的微生物的分离与土壤中分解尿素的细菌的分离流程有何区别? 13.刚果红染色法有两种,这两种的主要优缺点是什么?

【跟踪练习】 1.下列生物能分解纤维素的是() (1)人(2)兔(3)牛(4)蘑菇(5)纤维杆菌 A(1)(2)(3)(4)(5)B(2)(3)(5) C (2)(3)(4)(5)D(3)(5) 2.纤维素分解菌的培养基中胶木膏能提供的主要营养物质是() (1)碳源(2)氮源(3)生长因子(4)无机盐 A(3)B(1)(2)C(1)(2)(3)D(1)(2)(3)(4) 3.从土壤中筛选蛋白酶产生菌时,所用培养基为() A加富培养基 B 选择培养基 C 基础培养基D鉴别培养基 4.分离土壤中纤维素分解菌用到的方法是() (1)稀释倒平板法(2)涂布平板法(3)单细胞挑取法(4)选择培养分离A(1)(2)B(2)(3)(4)C(2)(3)D(1)(3)(4) 5.鉴别纤维素分解菌的培养基中碳源为() A CMC-Na B 木聚糖 C 纤维素 D 裂解酶 6.在酸性贫瘠的土壤中分解纤维素占优势的菌为() A真菌 B 细菌 C 兼性厌氧细菌和真菌 D 放线菌 7.CX 酶能水解() A纤维素和CMC-Na B纤维素和果胶 C纤维二糖和微晶纤维D麦芽糖和蔗糖 8.在加入刚果红的培养基中出现透明圈的菌落是() A分解尿素的细菌 B 消化细菌 C 分解纤维素的细菌 D 乳酸菌 9.在对纤维素分解菌进行培养时,培养基中酵母膏的主要作用是() A提供碳源 B 提供氮源 C 提供微生素 D 凝固剂 10.要将能分解纤维素的细菌从土壤中分离出来,应将它们接种在( ) A 加入指示剂的鉴别培养基上 B 含有蛋白胨的固体培养基上 C 只含纤维素粉无其他碳源的选择培养基上 D 含四大营养素的培养基上 11.纤维素分解菌选择培养基的选择作用原因在于() A 硝酸钠 B 氯化钾 C 酵母膏 D 纤维素粉 12.选择培养的结果,培养液变() A 清澈 B 浑浊 C 红色 D 产生透明圈 13.在对纤维素分解菌进行选择培养时用液体培养基的目的是() A 可获得大量菌体 B 纤维素分解菌适宜在液体培养基上生长 C 可以充分利用培养基中的营养物质 D 可获得高纯度的纤维素分解菌

《分解纤维素的微生物的分离》导学案

《课题3 分解纤维素的微生物的分离》导学案 【学习目标】 1.简述纤维素酶的种类及作用; 2.从土壤中分离出分解纤维素的微生物,了解这类微生物的应用; 3.能掌握从土壤中分离某种特定微生物的操作技术。 【学习重点】从土壤中分离分解纤维素的微生物。 【学习难点】从土壤中分离分解纤维素的微生物。 【预习指导】课前通过阅读教材、查阅教辅资料、交流,初步完成下列问题。 【学习过程】 一、基础知识: 活动1:阅读P27“课题背景”和“纤维素与纤维素酶”,回答下列问题: 1、纤维素是一种由首尾相连而成的化合物,是含量最丰富的多糖类物质。纤维素能被土壤中某些微生物分解利用,这是因为它们能够产生。 2、是自然界中纤维素含量最高的天然产物。纤维素的分解需要在酶的催化作用下完成,请完成下列过程: 3.1个酶活力单位是指在温度为℃,其它反应条件最适宜情况下,在min 内转化 的底物所需要的酶量。 4、P27小实验:通过设置对照实验体会纤维素酶的作用。分析课本是如何设置对照的? 活动2 :阅读P28“纤维素分解菌的筛选”,回答下列问题: 1、筛选纤维素分解菌的方法是。该方法可以通过反应直接筛选。 2、其原理是:刚果红可以与纤维素形成,当纤维素被 _分解后,红色复合物无法形成,出现以为中心的,我们可以通过是否来筛选纤维素分解菌。 二、实验设计 实验方案流程图: 活动3:阅读资料一“土壤取样”,回答下列问题: 土壤取样:纤维素分解菌大多分布在的环境中。若找不到合适环境,可将滤纸埋在土壤中一个月左右,也会有能分解纤维素的微生物生长。 〖思考1〗为什么要在富含纤维素的环境中寻找纤维素分解菌? 〖思考2〗将滤纸埋在土壤中有什么作用?你认为滤纸应该埋进土壤多深? 活动4:阅读资料二“选择培养”,回答下列问题:

酵母菌的分离纯化

酵母菌的分离纯化-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

酵母菌的分离纯化、固定化和酒精发酵 第一部分酵母菌的分离纯化 一、实验目的 应用酵母菌的生理生化和生态学的特点,从自然环境中分离酵母菌,并掌握微生物分离纯化的基本方法。 二、实验原理 酵母菌常见于含糖份比较高的环境中,如果园土、菜园土及果皮等的表面。多数酵母菌喜欢偏酸条件,最适pH为酵母菌生长迅速,容易分离培养。在液体培养基中,酵母菌比霉菌生长快,利用酸性条件则可以抑制细菌的生长。因此常用酸性液体培养基获得酵母菌的加富培养,然后在固体培养基上划线分离纯化。 三、器材和用品 1、甘蔗、苹果皮、葡萄皮、果园土、菜园土等。 2、马铃薯葡萄糖琼脂培养基:马铃薯200g(煮开10min后过滤取汁),葡萄糖20g,琼脂20g,水1000ml,pH自然。分装三角瓶;试管斜面1支/组 3、乳酸马铃薯葡萄糖培养液:配方同上,不加琼脂加乳酸,按1000ml培养基加入5ml乳酸,pH为左右,再分装试管9ml2支/组。 4、无菌吸管3支/组、无菌培养皿、100ml无菌水1瓶/组、涂棒、美兰染液、显微镜、接种环等。 四、实验方法 1、接种:取果皮(不需冲洗)或土壤5克,加入到100ml无菌水中,充分搅拌后,用无菌吸管取1ml接入到9ml乳酸马铃薯葡萄糖培养液中,在28-30℃培养箱中培养24h,可见培养液变浑浊。 2、加富培养:用无菌吸管取上述培养液1m l,注入另1管乳酸马铃薯葡萄糖培养液中,在28-30℃培养箱中培养24h。 3、镜检:用无菌操作法用接种环取少量菌液置于载玻片上,中央滴一滴美兰染液,混合均匀后制成水浸片,在高倍镜下观察酵母菌的形态及出芽方式,并可根据菌体是否染色来区分酵母菌的死活细胞,因活细胞使美兰染液还原,故菌体不着色。 4、涂皿:用马铃薯葡萄糖琼脂培养基溶化后制成平板,用无菌吸管取加富培养液到平板中,用涂棒涂匀后培养24h。 5、分离纯化:用接种环挑取单个酵母菌菌落,在平板上四区划线,培养后分

【人教版】生物选修一:2.3《分解纤维素的微生物的分离》课后习题(含解析)

【优化设计】2018-2019学年高中生物专题2 课题3 分解纤维素的微生物的分离课后习题(含解析)新人教版选修1 课时演练·促提升 A.C1酶和C X酶 B.C1酶和葡萄糖苷酶 C.C X酶和葡萄糖苷酶 D.C1酶、C X酶和葡萄糖苷酶 解析:纤维素酶包括C1酶、C X酶和葡萄糖苷酶,能将纤维素分解成纤维二糖的是C1酶和C X酶。 答案:A 2.纤维素分解菌的选择培养基和鉴别培养基按物理性质划分,分别属于( ) A.固体培养基固体培养基 B.固体培养基液体培养基 C.液体培养基液体培养基 D.液体培养基固体培养基 解析:纤维素分解菌的选择培养基没有加入凝固剂琼脂,属于液体培养基。纤维素分解菌的鉴别培养基含琼脂,属于固体培养基。 答案:D 3.加工橘子罐头,采用酸碱处理脱去中果皮(橘络),会产生严重污染。目前使用酶解法去除橘络,可减少污染。下列生长在特定环境中的4类微生物,不能大量产生所用酶的有( ) A.生长在麦麸上的黑曲霉 B.生长在酸奶中的乳酸菌 C.生长在棉籽壳上的平菇 D.生长在木屑上的木霉 解析:橘络的主要成分是纤维素,将其分解要用纤维素酶,麦麸、棉籽壳、木屑的主要成分也是纤维素,生长在这三种成分上的黑曲霉、平菇、木霉肯定能产生纤维素酶,所以可以利用。而乳酸菌的培养基为牛奶,其主要成分是蛋白质,不含纤维素,所以乳酸菌不能产生纤维素酶。 答案:B 4.分解纤维素的微生物的分离实验的具体操作步骤是( ) ①土壤取样②将样品涂布到鉴别纤维素分解菌的培养基上③挑选产生透明圈的菌落④选择培养⑤梯度稀释 A.①④⑤②③ B.①⑤②④③ C.①⑤④③② D.①③⑤④② 解析:为了增加分解纤维素的微生物的浓度,在土壤取样后,要进行选择培养,然后再通过梯度稀释并将样品涂布到鉴别纤维素分解菌的培养基上培养一段时间,挑选产生透明圈的菌落即可。 答案:A 5.“筛选”是分离和培养生物新类型常用的手段,下列有关技术中不能筛选成功的是( ) A.在全营养的普通培养基中,筛选大肠杆菌 B.在尿素为唯一碳源的固体培养基中,筛选能够分解尿素的微生物 C.用纤维素为唯一碳源的培养基,筛选能分解纤维素的微生物 D.在培养基中加入不同浓度的氯化钠,筛选抗盐突变体植物 解析:全营养的普通培养基上可生长多种细菌,筛选不到纯的大肠杆菌。 答案:A 6.在分离分解纤维素的微生物实验中,关于土壤取样的叙述不正确的是( ) A.可选取深层的土壤作为样品 B.可选取树林中多年落叶形成的腐殖土作为样品 C.可选取树林中多年积累的枯枝败叶作为样品 D.可把滤纸埋在土壤中经过30天左右,再选取已烂的滤纸作为样品 解析:深层土壤中纤维素含量少,纤维素分解菌的数量也少。 答案:A 7.下列有关培养基和菌种鉴定的叙述,不正确的是( ) A.分离纯化微生物常用的是固体培养基 B.可利用固体培养基上菌落的特征来判断和鉴别细菌的类型 C.利用含刚果红的培养基上是否形成透明圈来筛选纤维素分解菌

(推荐)霉菌试验标准和条件

霉菌试验 ?一、概述 ?二、霉菌的试验方法 ?三、防霉措施 ?四、有关标准 概述 ?霉菌的危害 ?霉菌试验的定义 ?霉菌试验的目的 霉菌对材料和产品的影响 ?直接危害是霉菌生长食取材料中的有机成分,直接导致结构破坏、强度降低、物理性质变化等。间接危害是霉菌分泌的新陈代谢排泄物有机酸和其他离子化合物,造成电解或老化效应,某些触媒剂,还促成氧化或分解作用的发生,间接导致材料及部件的损坏。长霉造成的故障模式: ---引起电子或电气设备失灵 ---减低绝缘材料的电性能 ---造成燃油系统的腐蚀和堵塞 ---破坏密封 ---使金属件腐蚀 ---使玻璃产生蚀刻 低压与霉菌 这两个因素的组合不会增大二者本身的影响太阳辐射与霉菌因为太阳辐射产生热,所以这个组合不可能产生影响,和高温与霉菌的组合相同。此外未经过滤的太阳辐射中的紫外线具有显著的杀菌作用盐雾与霉菌这是一个相容的组合湿度与霉菌湿度有助于霉菌和微生物的生长,但不会增大它们的影响高温与霉菌霉菌和微生物的生长,需要比较高的温度,但是,在71℃(160 ℉)以上,霉菌和微生物就不能生长了 低温与霉菌 低温影响霉菌的生长。在零度以下,霉菌保持在假死状态 霉菌试验的定义 ?霉菌试验是气候环境试验的一个项目。用于考核产品或材料抵抗霉菌侵袭的能力。它于一般环境试验一样,考虑产品在实际运输、储存或使用中,最易遭受霉菌危害的环境条件,在试验室中用人工模拟创造霉菌生长最适宜环境进行试验。 霉菌试验的目的 ?为确定产品抗霉菌侵蚀能力,必须制定一个与实际工作条件相似,能判断霉菌的侵蚀作用和给出正确评价的试验方法。它将为产品的选材、结构和设计提供依据以保证产品能在有大量霉菌存在的气候环境中安全可靠地运行

霉菌鉴定结果

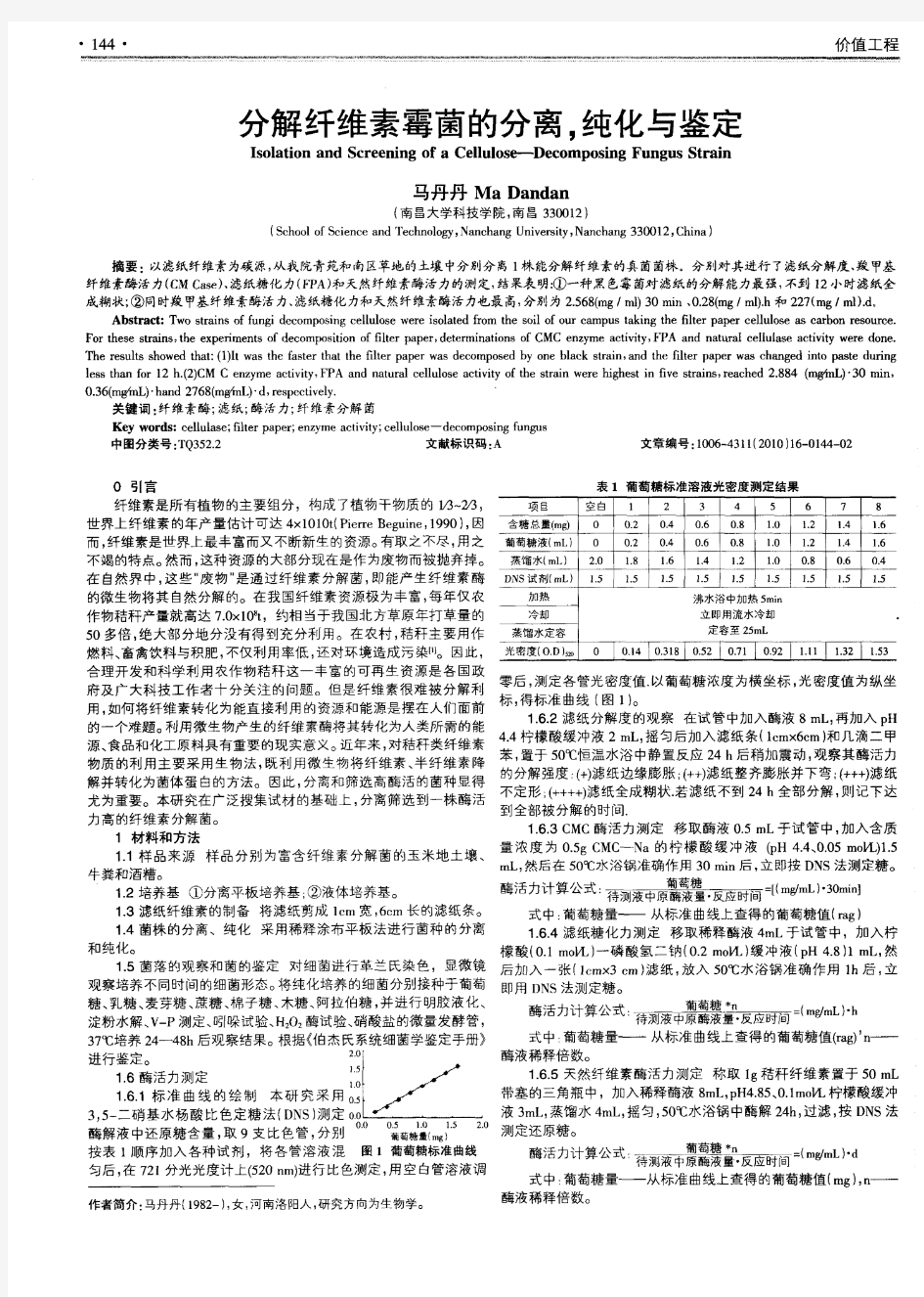

霉菌的鉴定方法参照微生物学实验手册[118]。 (1)菌落特征的鉴定观察: 观察菌落形状、特征,菌落颜色,培养基颜色是否有变化等。 (2)菌株特征及孢子形态观察: 挑取菌株的少量菌丝于载玻片上,显微镜下观察菌丝的颜色、特点,有无特殊构造,成熟子实体的颜色、形态等。 (3)霉菌的糖化能力测定实验: 配制含有4%淀粉的溶液100ml,加入一定体积菌液并发酵24H后,测定溶液中还原糖的含量,采用DNS法测定溶液中还原糖的含量。 霉菌的糖化能力表示为F。 F=残糖含量/4%淀粉 采用(DNS)3,5-二硝基水杨酸法测定还原糖含量。 (1) 原理 碱性条件下,3,5-二硝基水杨酸(DNS)溶液与还原糖溶液共热被还原为3-氨基-5-硝基水杨酸(棕红色物质),还原糖则被氧化成糖酸及其它产物。在一定范围内,还原糖的量与棕红色物质颜色深浅的程度成一定的比例关系,在540 nm 波长下测定棕红色物质的吸光度。 (2) 1mg/ ml葡萄糖标准液 准确称取100 mg分析纯葡萄糖(预先在80 ℃烘至恒重),置于小烧杯中,用少量蒸馏水溶解后,定量转移到100 ml的容量瓶中,以蒸馏水定容至刻度,摇匀,冰箱中保存备用。 (3) 3,5-二硝基水杨酸试剂 将6.3 g 3,5-二硝基水杨酸和262 ml 2mol/L NaOH溶液,加到500 ml含有185 g酒石酸钾钠的热水溶液中,再加5 g结晶酚和5 g亚硫酸钠,搅拌溶解。冷却后加蒸馏水定容至1000 ml,贮于棕色瓶中备用。 (4) 制作葡萄糖标准曲线 取7支25 ml刻度试管,编号0~6,分别加入0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2 ml 葡萄糖标准溶液于7支试管中,并以蒸馏水补至2.0 ml,然后各加入DNS试剂1.5 ml。摇匀,在沸水浴中加热5 min,取出后立即冷却至室温,再以蒸馏水定容至25 ml刻度处,颠倒混匀。在540 nm波长下,用0号管调零,分别读取1~6号管的吸光度。以吸光度为纵坐标,葡萄糖毫克数为横坐标,绘制标准曲线(图3-1)。得到回归方程y=49.665x+1.3421,其相关系数R2=0.9951。 (5) 还原糖测定 取上清液0.2ml到试管中,再加入3,5-二硝基水杨酸1.5ml、蒸馏水1.8ml,摇匀后,在沸水浴中加热5min,取出后立即放入盛有冷水的烧杯中冷却至室温,再以蒸馏水定容到25ml,混匀后,540nm波长下比色,记录吸光值。通过标准曲线查

纤维素分解菌的筛选和研究论文 - 附件

大庆师范学院本科生学业论文 纤维素分解菌的筛选与研究 院(部)、专业生命科学学院生物技术 研究方向微生物学分子生物学 学生姓名何俊辉 学号201001122579 指导教师姓名徐晶雪曲丽娜 指导教师职称助理实验师 2012年12月24日

摘要 目前,全球能源和环境向人类提出挑战之时,开发利用可再生性资源已成为人类发展中的紧迫课题。纤维素是自然界中存在的最廉价、最丰富的天然可再生资源,存在许多高能氢键。对纤维素分解菌的研究无疑是获得能源的另一种途径。本实验通过对土样中菌株的筛选,分离出具有一定纤维素酶活力的微生物。在此过程中对纤维素分解菌进行研究。通过分子生物学的技术手段提取产纤维素酶的基因进行PCR扩增、DNA转化,把目的基因整合到受体菌株上,从而得到能分解纤维素的重组型菌种。 关键词:纤维素分解菌;分离筛选;重组菌株 Abstract At present, the global energy and environmental challenge to human, the development and utilization of renewability resource has become the urgent task of human development. Cellulose is the most cheap and abundant natural renewable resources in nature. It has many high energy hydrogen bond. To research cellulose decomposition microbes is undoubtedly another way to get energy. The experiment based on the soil samples were selected and isolate certain cellulose enzyme activity of microbes. In the process of cellulose decomposition microbes were studied. Through the molecular biology technology extraction yield of cellulose enzyme gene PCR amplification, DNA transformation, Integrating the purpose gene into the receptor strain, which can get restructuring cellulolytic strains. Key words:Cellulose decomposition microbes; Separation screening; Recombinant strains.