小学数学课堂教学中问题的提出及解决课堂现状观察报告

小学数学课堂教学中问题的提出及解决课堂现状观察报告

一、研究设计

(一)确立课堂观察点。

美国著名数学家哈尔莫说:“问题是数学的心脏,有了问题,思维才有方向,;有了问题,思维才有动力;有了问题,思维才有创新。”课堂中的问题贯穿于整节课,有“问”必有“答”,“问”决定“答”,“答”影响“问”,因此,教师的“问”与学生的“答”相辅相成、紧密联系,是沟通师生教与学的桥梁,是传授知识的有效途径,更是学生思维展开的关键!我校是一所3年的新学校,数学教师16个,其中5名特岗教师,且是初、高中教师,4名选聘中学教师,数学教师平均年龄32 岁。总体年轻化,学历高,有较好的专业理论,但不能将理论很好地运用于课堂;小学教材不熟、小学课堂教学经验不足。因此,在实际的教学中,课堂上问题的提出及解决还存在需要亟待解决的问题。为此,对“小学数学课堂教学中问题的提出及解决”进行问题分解,从问题的提出与解决两方面分解出课堂观察点。

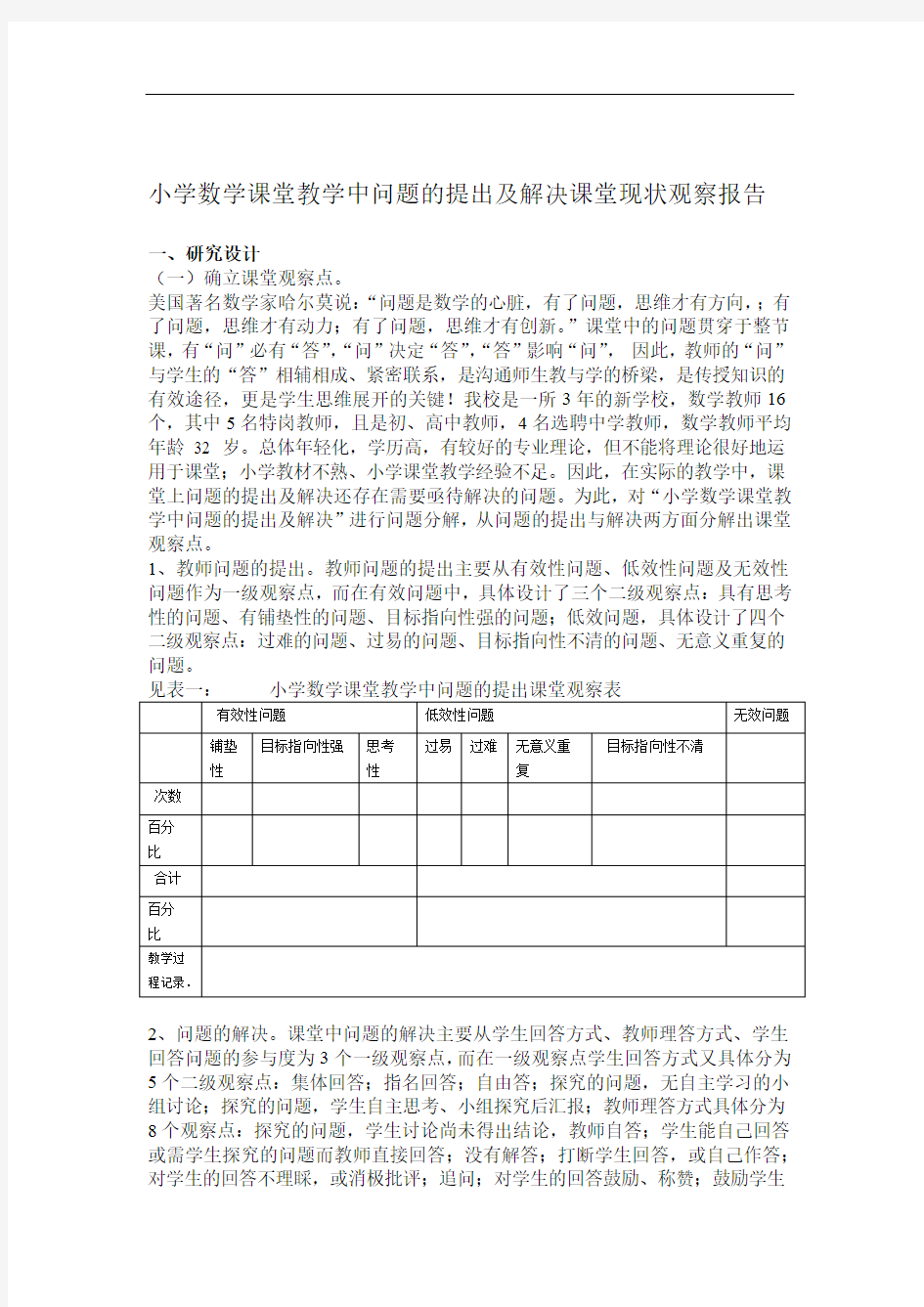

1、教师问题的提出。教师问题的提出主要从有效性问题、低效性问题及无效性问题作为一级观察点,而在有效问题中,具体设计了三个二级观察点:具有思考性的问题、有铺垫性的问题、目标指向性强的问题;低效问题,具体设计了四个二级观察点:过难的问题、过易的问题、目标指向性不清的问题、无意义重复的问题。

2、问题的解决。课堂中问题的解决主要从学生回答方式、教师理答方式、学生回答问题的参与度为3个一级观察点,而在一级观察点学生回答方式又具体分为5个二级观察点:集体回答;指名回答;自由答;探究的问题,无自主学习的小组讨论;探究的问题,学生自主思考、小组探究后汇报;教师理答方式具体分为8个观察点:探究的问题,学生讨论尚未得出结论,教师自答;学生能自己回答或需学生探究的问题而教师直接回答;没有解答;打断学生回答,或自己作答;对学生的回答不理睬,或消极批评;追问;对学生的回答鼓励、称赞;鼓励学生

提出问题;教师解决问题的参与度,主要从学生回答问题的座位顺序表上量化。

1、观察的对象。调查的对象是我校1----6年级部分数学教师,基本涵盖了不同层次的教师,其中特岗教师3人,选聘的中学教师2人,毕业以来从事小学教学2人。

2、观察的时间。以提前不告知,领导听推门课确定的观察时间。

(三)观察的方式。

本研究采取随堂听课进行定性、定量观察的方式,以课堂听课记录为主,并结合课后评课来开展研究。

二、研究的结果

1、从量上看来:

教师课堂提问数量偏多,6位教师的课堂教学都以“师问生答,一问一答,碎问、碎答、碎讲”为主的形式展开,其中2位教师每堂课的提问次数在30----40次左右;5位教师一节课提问的次数在80次以上,平均每分钟达2个问题之多,而教案上只写有10---20个问题。

问题解决多数是以学生指名回答或教师直接回答为主,另外课堂上时有“问而无答”的现象。课堂是“问答串讲的讲堂”,呈现出“线性”课堂结构,因此借学生之口进行灌输的现象还是较为普遍的。

2、从质上来看:

有效问题其中以思考型、铺垫型问题为多;低效问题主要集中在过易、目标指向性不清以及无意义重复问题上;无效问题主要就是“是不是”、“对不对”

“同意不同意”等一些口语为主。另外,课堂提问创设的问题情境有时缺乏数学思考价值。一节课,偶尔会有一个学生提出问题,大部分课堂上没有学生提出问题或是质疑,同时教师也没有给学生提问的机会。

问题的解决,学生回答多以指名回答为主,而且较集中到个别学生,有的学生一节课回答10多次问题,而还有三分之一学生一节课没有回答问题,教师的理答多以探究的问题,学生讨论尚未得出结论,教师自答;对学生的回答不理睬,或消极批评为主。

三、提高小学数学课堂教学中问题的提出及解决的有效性的建议

随意性比较大,应该提些针对性的问题。1.

有些教师的提问多而散,与教学目标没有实质性关联。所以应该充分的分析教材,围绕教学目标认真设计问题。巧问,激发学生积极性,充分调动学生多角度的思维,提高课堂效率。

2.问题缺乏思考意义,应该构思探究性的问题,并把握回应时机。

有些问题则是无需思考,事实性问题比较高,留给学生思考的空间微小。为培养学生的发散性思维,问题应该具有一定的探究性,适合学生进行多途径的研究解决办法,并适当的留有课堂空白,赋予学生思考的时间。

3.问题深度把握不够恰当,应体现问题的分层梯度。

有些问题若过于深,不但不能激发学生的积极性,反更挫伤他们的信心。因此在提问的时候,需要根据不同的内容进行由简到繁,逐步深入,从而解决教学难点。分层的提问,既理喻学生思维的启迪,又能提高学生的信息素养。

总之,有效的课堂提问是提高教学效率,培养学生综合素养的有效手段之一。教师应该认真的解读教材,根据教学目标设定设计多角度、多层级的问题,加强教学互动,方能更好的服务于教学。