四年级上册发现与探索实施计划.doc

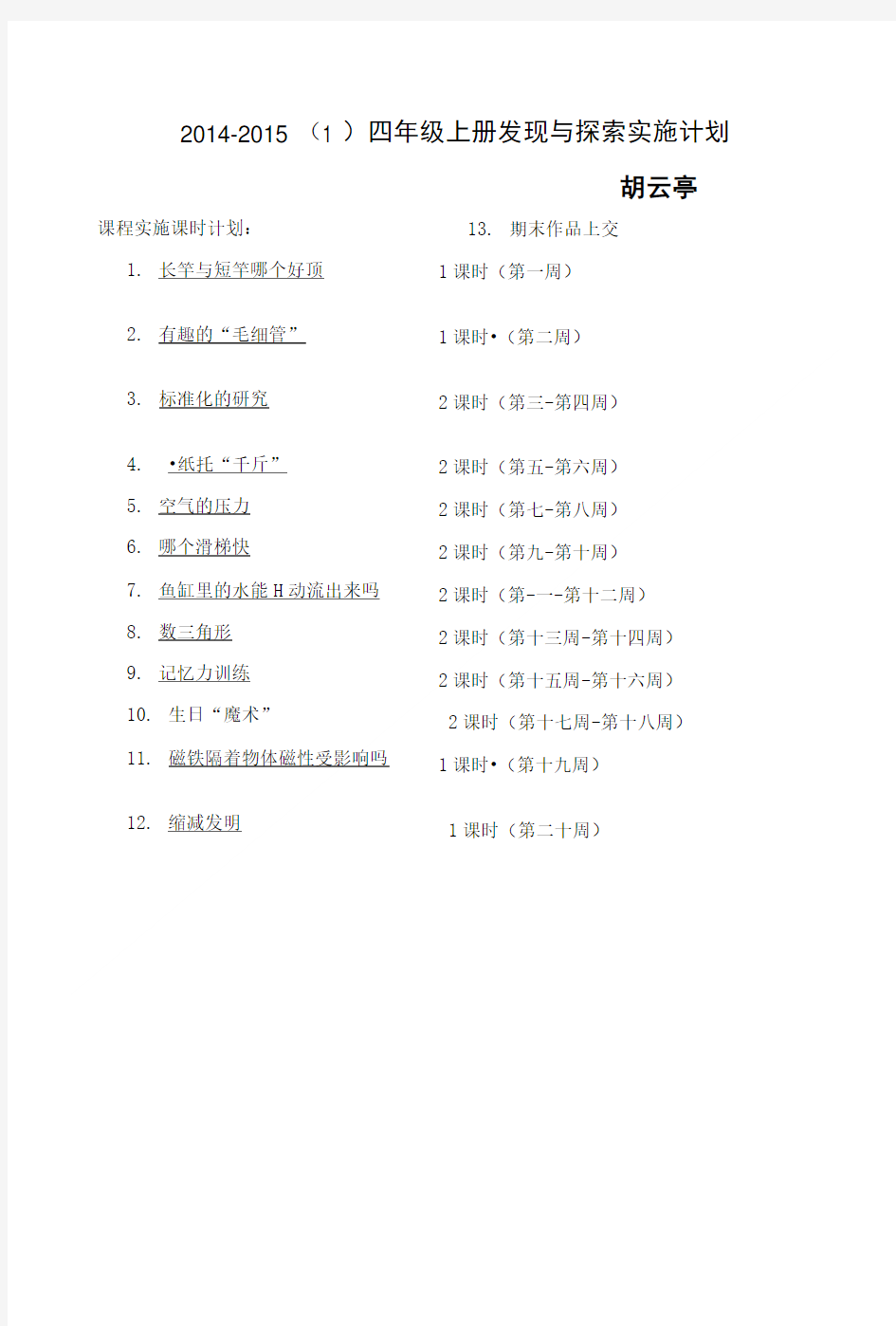

2014-2015 (1 )四年级上册发现与探索实施计划

胡云亭

课程实施课时计划:

1.长竿与短竿哪个好顶

2.有趣的“毛细管”

3.标准化的研究

4.?纸托“千斤”

5.空气的压力

6.哪个滑梯快

7.鱼缸里的水能H动流出来吗

8.数三角形

9.记忆力训练

10.生日“魔术”

11.磁铁隔着物体磁性受影响吗

12.缩减发明

13.期末作品上交

1课时(第一周)

1课时?(第二周)

2课时(第三-第四周)

2课时(第五-第六周)

2课时(第七-第八周)

2课时(第九-第十周)

2课时(第-一-第十二周)

2课时(第十三周-第十四周)2课时(第十五周-第十六周)2课时(第十七周-第十八周)1课时?(第十九周)

1课时(第二十周)

1课时(第二十一周)

4. 一纸托“千斤”

一、目的要求

1 .通过“一纸托千斤”的实验学习活动,引起学生对力学知识的学习兴趣,培养学生对形变的思考能力,养成严谨踏实的学习态度和探索精神。

2.通过纸的变形与强度关系的探究活动,培养学生的动手动脑能力,启发创新精神。

3.通过学习与体验活动,初步了解力学和建筑方面的知识。

二、重点难点分析

重点有两个:

1.实验一:单张纸承重①②③动手实验活动。

2.实验二:圆筒空心纸管,变形的承重实验。

三、指导策略

1 .在老师指导下,完成实验一中的三个小实验,引导学生逐步得出“纸承受的重量与它的形状有关系”的初步结论。

2.指导学生精心制作圆筒空心纸管,从卷纸管、剪裁纸管、粘牢纸管、用纸裹纸管、到承重实验,每个环节都要求认真制作,逐步改变“物件的结构”,体验“改变物体的形状就能改变它的承重能力”。

3.在老师的帮助下,对各组的“构件”进行承重计量,看哪些承重量最大。

4.请优胜组总结成功经验,以共同提高动手能力。并启发学生动脑动手,想出改形状,使纸承受更多重物的办法。

例如:用儿张纸叠成宽约8厘米的纸条,再用胶水粘在一?起,盘成一个圆墩,如图“" 状,一人单足踏上,能承受一个人的重量。

5.课后还可以搞一个社会调查,要求学生看一看自己周围的学校、街道、住宅、工厂、

商店、车站等,有哪些地方用上了变了形状的 ................................... 钢铁或铝合金构件,要仔细观察,并且记录下来。

6.课后,根据所学的知识和自己的体验,小组成员研讨并制作“纸桥”模型,组织学生进行纸桥结构、承重等方面的竞赛,激发学生的创造激情

5. 空气的压力

一、目的要求

1 .通过本课的“空气的压力”课题的实验与探索活动,使学生认识空气有压力,空气的压力来自四面八方以及了解空气压力的应用。

2.培养学生的实验能力。

3.使学生知道空气的压力是客观存在的。并学习解释生活中的一些常见现象。

二、重点和难点

教学重点是让学生学习研究问题的实验方法和提高归纳概括能力。

教学难点是指导学生认识空气有压力。

三、教学要点及建议

1.各栏目教学指导策略:

(1)引言

引言部分建议让学生亲自体验一下,手上放一本书,会有什么感觉?由此进入课题研究。关于题图是通过挑报纸证明空气有压力的实验,把直尺放在桌上,让直尺的三分之一伸出桌面。再把报纸平盖在直尺上。在伸出的直尺上施力,挑起报纸,设法让报纸飞起来。施力的时候,不要太用力,否则容易损坏物品。可以在适兴时候,演示给学生。

(2)探索课题

明确研究的课题:探索“空气的压力”,进一步调动学生参与活动的积极性

(3)探索活动

活动准备:

%1教师要收集相关资料,以充实教学内容。

%1教师课前要为各小组配备以下活动器材:

%1不漏气的厚塑料袋1个、广口塑料瓶1个、橡皮筋圈2个、塑料吸盘衣钩1个。

实验一和实验三实验装置各一套。

%1进行安全教育

活动设计:

本节活动是通过多种实验进行对比分析和归纳概括的方法研究“空气的压力”进一步明确学习目标。

活动过程:

进行四项实验

实验一

是通过教师演示实验证明“空气的压力”。教学活动中可以请学生代表到前面参与实验,在教师指导下演示给大家看,并让学生说出实验结论。

课文中的提示“注射器的活塞两端都有空气”这一点很重要,要反复强化。

实验二

是通过分组实验进一步证明“空气的压力”,并让学生亲自体验

空气有压力。

教师在组织教学活动时,要注意使学生明白严格按实验操作程序进行,才能达到满意的实验

效果。

实验三

是通过教师演示实验证明空气压力的方向。

该项实验有一是难度,教师在课前也要多进行些练习,掌握实验要领,课上才能获得满意效果。

实验四

是通过分组实验进一步证明空气压力的方向。并让学生亲自体验这种来至四面八方的空气压力。

该项实验不易组织,教师要下些功夫做好安排,才能有满意的实验效果。

(4)探索发现

这一部分给出三段内容,第一,段内容是实验的回顾。第二段内容是第一个实验结论:空气有压力。第三段是第二个实验结论,空气的压力在四面八方都是存在的。这些内容,教学中最好先让学生归钠概括后,并在小组内总结出结论再看课文。

(5)探索延伸

这一部分用本课实验所得到的结论研究生活中实用事例。建议用小组讨论方式进行教学活动。提示同学:要采用本课实验中的结论进行研究。

启发学生再举出一些生活中的事例进行研究。

2.应注意的问题

做好演示实验是本课较为困难的地方,教师要在课前做好准备。如果课上实验失败,就会达不到实验目的,而出现相反效果。

四、背景资料

1.空气的压力广泛存在,我们身体内部也有压力,但由于身体各个方面都受到了空气的压力,而这些压力又相互抵消,因此我们不易感觉。指导学生认识空气压力的存在及其应用,可以使学生进一步认识周围的自然事物。

2.大气圈

地球的周围包围着一层厚厚的大气,人类就居住在这层大气的域部。

大气圈里的空气虽然看不见,但质量大得惊人。据科学家估.算,整个地球周围有5000 多亿吨重的空气。住在地球上的人,如果没有人体内向外的压力,会被压得粉身碎骨。由于地球引力的作用,大气质量的十分之九都集中在近地面的16千米以内的大气层里。离地面越高。空气就越稀薄。

3.马德堡半球实验

早时,先人们以为空气没有重量,不会产生压力。1642年科学家托里拆利提出大气存在压力。

为了证实大气压力的存在,1654年5月8日,德国马德堡市市长、学者奥托?冯?葛利克做了一个震动世界的实验。他做了两个铜质的空心半球,直径都是37厘米,能够互相吻合。为了防止漏气,又在两半球的吻合处加上浸透蜡和松节油的皮圈,并在一个半球上装了活栓,通过活栓抽掉球里的空气。实验时用抽气机把球内空气抽出,然后用两队马往相反的方向各拉一个半球,结果八对马也拉得十分吃力,没有把它们拉开,再用劲拉,才把两个半球拉开。但是只要把活栓转动——下,使空气流进球里,就能亳不费力地把两个半球分开。这就是举世闻名的“马德堡半球实验”。它生动地告诉人们,大气压强不但存在,而且大得惊人。

4.1971年6月,苏联载人航天器“联盟号”返回以后,打开舱门发现三名穿着普通衣服的宇航员都死了,他们的面部没有表现出任何痛苦的表情。经过调查,原来“联盟号” 返回前,有一个密封插头在座舱与轨道分离时漏了气,舱内空气猛然从那里池了出去,座舱里人工建立的大气压猛然减低,因“爆炸性失压”使三位宇航员牺牲了。

人类要飞出地球,首先要克服失掉大气压的难题。人体内的水分、气体都保持着一定的压力,和大气压相平衡,例如,体内有血压,血压高就会生病。一旦外界失压,人体内的压力过高,气体马上膨胀,体内空腔扩张,像升入高空的气球爆破一样。接着就是大量的水分变成了蒸汽,皮下形成大量水汽,把皮肤胀得鼓鼓的。幸亏另外三位宇航员很快返回了大气层,舱内又有了大气压,否则,不幸者将是惨不忍睹的。

6. 哪个滑梯快

一、目的要求

1.通过“两种不同滑梯哪一个下滑快?”的实验探究,激发学生对不同曲线运动方面知识的学习兴趣。培养学生通过科学实验研究问题的科学态度。增强学生对曲线运动方面的科学体验,形成科学的价值观。

2.通过学习活动,达到对学生动手制作能力的提高和训练。

3.通过学习活动,了解曲线运动方面的简单知识。

二、重点、难点分析

1.本课的重点是通过制作实验,体验到曲线中蕴含着许多科学知识和有趣的现象,知道这些现象都有一定的科学道理。通过对曲线的研究,激发学生善于观察、乐于思考和对曲线知识方面的学习和探究的兴趣。

2.在制作过程中,学生对两架滑梯的高度及长度把握上要严格和细致,尽量减少制作过程中的误差,保证试验结果的科学性。教师要根据情况适时对学生进行指导和帮助。

3.学生对于普通滑梯比较熟悉,但对于曲线结构的滑梯并不熟悉,另外学生对中国古代建筑,尤其像天安门房顶的曲线不陌生,因此,教师可以根据生活中见到的曲线来引导学生,学生在课前也可以对生活中的曲线物体进行搜集整理,积累知识。

三、指导策略及基本答案

1.制作过程中要求学生尽量减少两架滑梯的误差,保证试验的准确性。

2.实验过程中要选用一些比较光滑的物品,滑梯表面也要保证光滑、平整,释放物品动作要轻些,尽量做到两手同时释放重物。

3.这一课主体是通过学生自己动手制作、调整试验等环节,让学生体验动手实验的乐趣。并且通过实验让学生推翻已有的“直线距离短物体下滑快”的固有经验,让学生形成科学的世界观。

4.探索延伸部分是要让学生联系实际,让学生体验问题从生活中来到生活中去的过程, 解决生活和生产中的问题。

四、背景资料

实验中的这架弯滑梯,它的滑面是根据旋轮线来做的。我们知道,小朋友能沿着滑梯自由下滑,是由于受了重力的作用,也就是地球引力的作用。下滑速度的快慢,决定于在下滑方向上重力分力的大小。按着旋轮线下滑可以得到最大的分力,也就是得到最大的速度。因此,滑旋轮线滑梯的总是先到底。

在我国古建筑中,有一种“大屋顶”的房子。北京故宫的房子,差不多都是大屋顶。从侧面看,这种房子的屋顶不是三角形,而是两条曲线,房檐还高高地往上翘起来。大屋顶上的曲线也是旋轮线。旋轮线是最速降线,把房顶修成旋轮线,可以让降落在房顶上的雨水,以最快的速度流走,这对保护房屋是很有利的。

把大屋顶修成旋轮线,还有一个重要的平衡作用。大屋顶比较重,支撑房顶重量的,主要是下面的八根大柱子,这种建筑,柱子一?般都修在墙里,位置靠外,房顶不仅给柱子一个垂直向下的压力,还给柱子一?个向外的推力,这个向外的推力,对柱子的直立稳定性是十分不利的。如果把房顶修成旋轮线形,再把房檐修的翘起来,房檐就会给柱子一个向里的推力。

大屋顶是巧用旋轮线的典范,也代表了中国古代劳动人民的聪明和才干。

教学总结:

尽管我教学过数学课,iHi对新教材,我还是积极、认真学习课程标准,认真学习教育教学杂志,更新观念,努力提高理论水平和业务能力。在教育教学过程中,努力把学习的主动权教给学生。通过自主探究与交流合作来帮助学生学习新知,提高学生的各种各种能力。

在教学工作进行之前我对全册教材有了一个整体的了解,对重、难点比较清楚,对学生上学期和现在存在的问题认识清晰,在教学中能把握先机,这样才能取得了比较好的教学效果。

在教育教学工作中,我注意教学形式多种多样,有的课以老师讲授为主,介绍科技发展

给社会和环境带来的变化和影响等;有的课以活动为主,老师起到组织者、指导者和参与者的作用;有的课要以学生搜集资料为主,在课上互相介绍白己的收获;能做实验让学生亲历学习过程的,要尽量让学生体验和感受。在教学中,要适当引入竞争机制,调动学生的积极性和上进心。

教学评价要多元化。评价有过程性评价,也要有结果性评价。既关注学生对知识的记忆情况,乂要关注学生课上表现,如回答问题流利、简明,能用上自己生活中积累的科学知识解决生活的问题,课上听讲、做笔记情况等,特别关注学生自己生活的观察和思考,动手实验等。

培养学生多方面的能力和良好习惯也很重要。在实验前进行安全和方法上的指导,指导学生合作学习,共同提高;学生做实验的热情比上学期高多了。我注重引导学生关心周围环境的的变化、关注世界科技发展和新成果给人们生产、生活带来的变化,特别是网络资源,获得课本以外的知识,丰富学习生活,开拓学生视野,在获得知识的同时,也培养了学生学科学、爱科学、用科学的兴趣;利用学生已有的知识解决身边和生活中的一些问题, 达到学以致用的目的。帮助学生理解基本的概念和原理,培养探究的能力和思维习惯,引导学生利用所学的知识技能与社会生活相联系,逐步形成科学的态度和价值观。

现在,学生非常爱上发探课,即使是复习课,看到我走进教室,脸上的笑容也能说明一切。

总之,在下一学期,我将继续钻研科学理论,继续学习教学方法,及时总结,认真反思, 珍惜当前良好局面,做出更大的成绩。