我国教育支出结构分析

我国教育支出结构分析

“百年大计,教育为本”,从这句话不难看出教育对于一个国家各个方面发展的重要性,教育为经济的持续稳定发展提供良好的背景;它能提高受教育者的潜在劳动能力。教育的投入水平也往往是衡量一个国家国民素质,综合水平的重要标准和尺度。尤其是科学技术发达的今天,人才素质的高低,受教育程度的高低,越来越成为影响一国经济发展的重要因素。

但是在今年的两会上,有关“教育支出不公”,“教育应向偏远地区倾斜”的呼声愈发响亮,这也表明了在我国经济高速发展的今天,尽管教育支出的绝对数量不断上升,但相对数量涨幅却较小,反映了我国目前的教育支出结构确实有存在着总量不足,结构不合理的现象。

一、政府财政性教育支出的必要性

1、教育的正外部性

首先,教育能提高劳动者的各方面素质,提高劳动者的劳动能力,从而能提高劳动生产能力,提高我国的综合国力和国际竞争力。

其次,教育能够提高一国国民的文化素质和思想道德修养,降低犯罪率,能为经济的平稳快速增长创造一个良好的环境。

2、教育是一种不完全市场下的准公共物品

从经济性质来看,教育服务一般被看作是一种混合物品。然而,教育是分初、中、高几个层次的。所谓初等教育是保证公民基本素质的教育,是每一个公民的一种权利,更是每一个公民的一种义务,它是带有强制性的。既然是国家通过立法安排义务教育,每个公民都可以无差别地享受这种教育,那么这种服务理应由政府来提供和保障,从这个角度看初等教育应该是纯公共物品,而作为一种纯公共物品,它就具备了非竞争性和非排他性,这就决定了竞争性的市场机制不适合提供纯公共物品,因为:一方面,从公共物品的提供的角度来看,非竞争性是指增加一个消费者的编辑成本等于零;而另一个方面,非排他性意味着一个人使用公共物品,并不排除其他人使用。

初等教育和高等教育具有一定的排他性和竞争性,是一种准公共物品,如果交由市场运作,一旦出现市场失灵的情况,必将给我国的教育带来毁灭性的打击,早成我国人才链的断裂,从而对我国的经济发展造成极大的不利影响。

由此我们可以看出,教育必须由国家直接管理,这样才能保证我国的经济和政治上的安

全,而其重要的地位不得不让人关注其支出的结构。

二、目前我国财政支出的现状

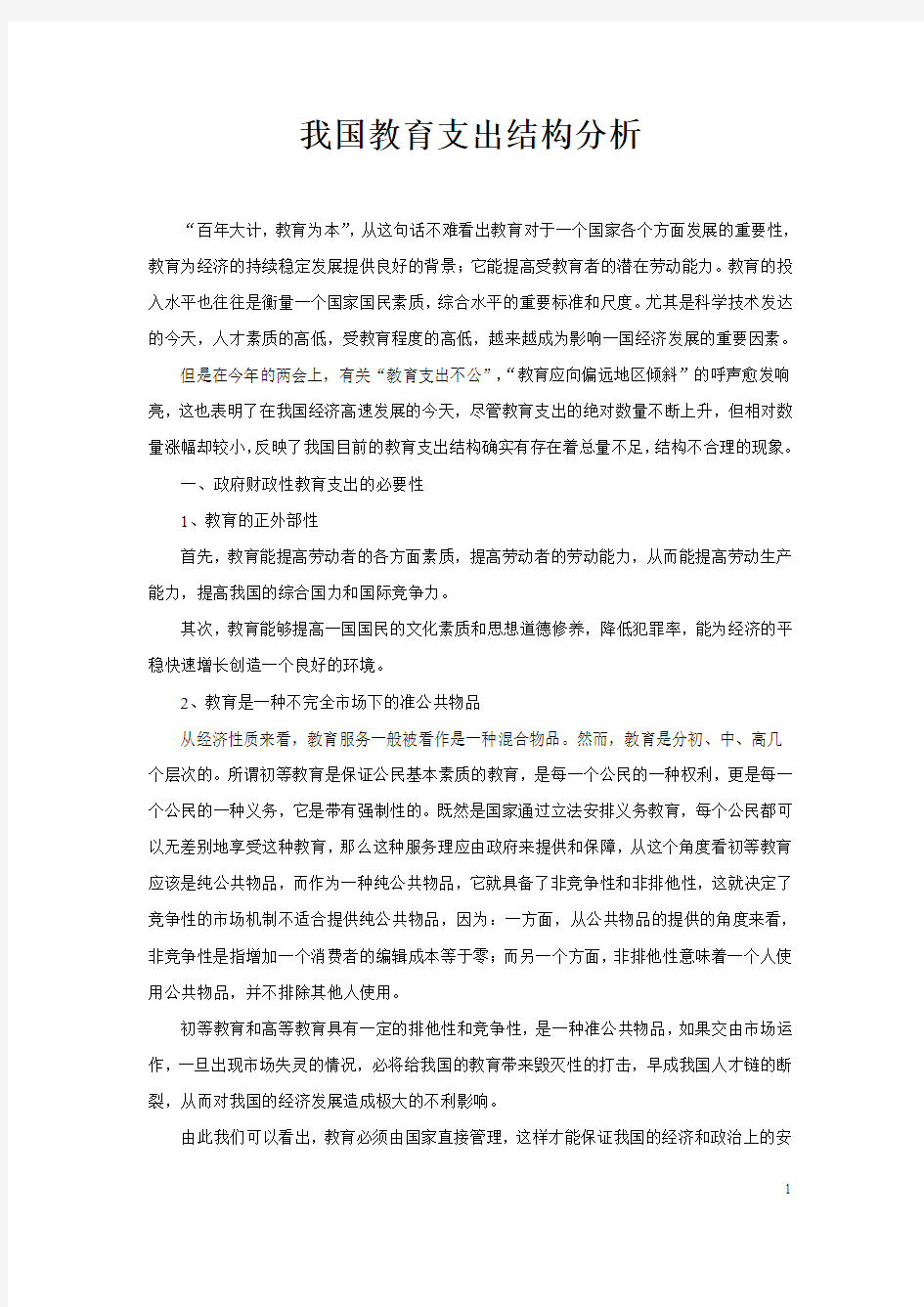

1、教育支出的绝对数额不断

增加由1991年的3386.62亿上升

到了2009年的10437.54,亿,约

为1991年的3倍多。(表一中未列

出)

2.财政支出已经成为我国财

政的第一大支出,也从一个侧面反

映了国家对教育的关注程度。

3、自1990年至2009年,教育支出GDP的比重始终在3%左右,在低位徘徊。在2000年甚至出现了大幅下降的情况。但从2004年开始占GDP 的比重逐年增大,足以体现政府逐渐认识到教育对于一国的重要意义。

三、我国财政支出的一些不合理的地方

1、教育支出总量不足

由表一,可以看出,虽然我国教育支出近年来大幅上升,但其所占GPD总量的3%左右仍远远低于世界平均水平4.9%,当前发达国家教育支出占GDP的比重为5.1%,经济欠发达国家的这一比重也在4.1%,以人均GDP来比较,中国人均教育支出仅占人均GDP的0.82%,美国为6..10%约为中国的7.44倍;俄罗斯为1.87%,是中国的2.28倍;巴西为2.29%是中国的2.79倍,日本为4.28%,韩国为3.01%所以中国不仅与发达国家有很大差距,就算在金砖四国内,中国的教育支出也排在末位。在2004年教育部制定的《2003——2007年教育振兴行动计划》和《国家西部“两基”攻坚计划》中明确提出确保到2007年教育支出在GDP中的所占比重达到4%,但现在看来这一计划并没有完成,而在今年2月28日《国家中长期教育改革和发展规划纲要》上则提出到2012年达到4%,这一计划通过地方和中央的共同努力应该可以达到。

2、教育支出结构失衡

①三级教育支出结构失衡

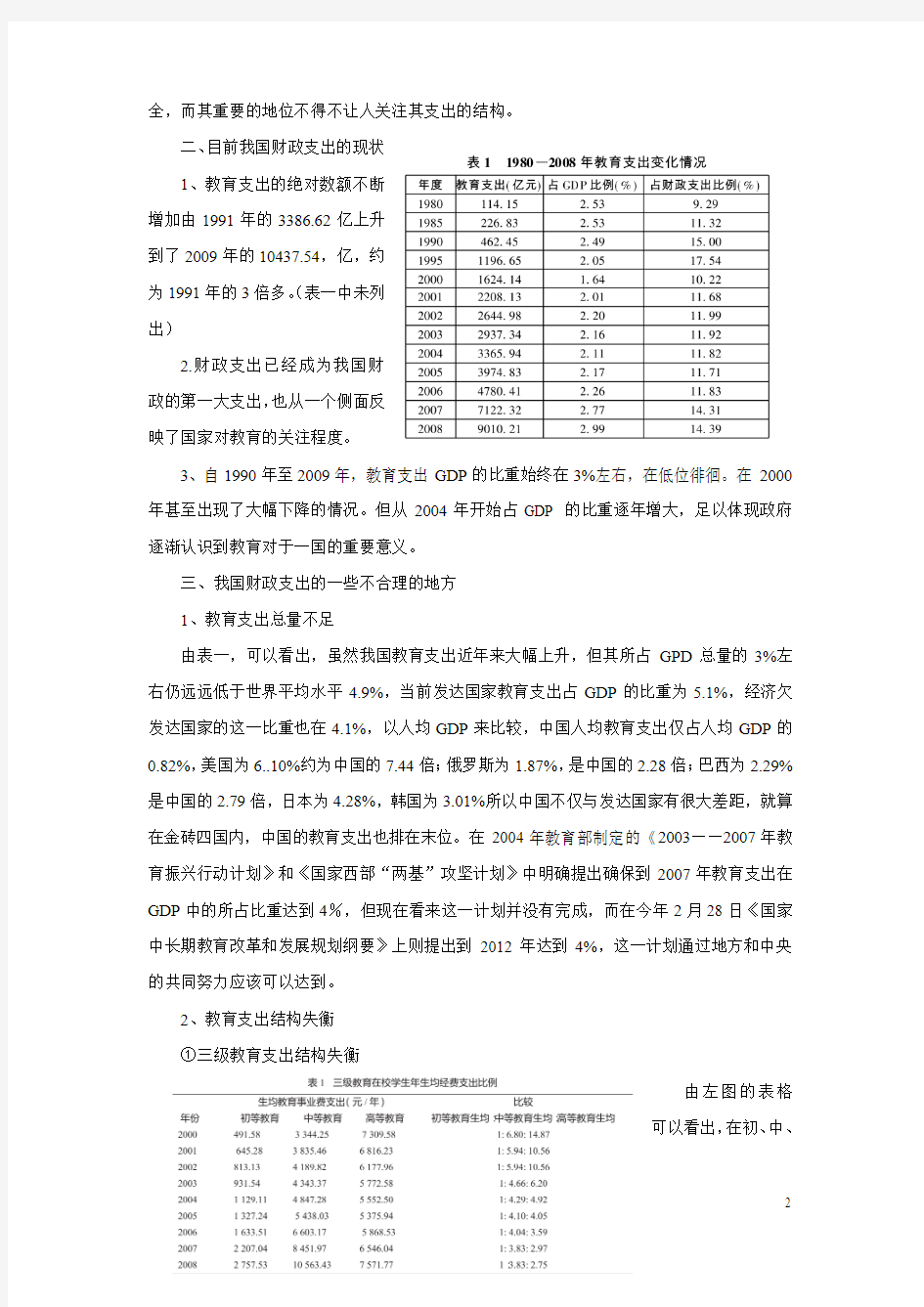

由左图的表格

可以看出,在初、中、

高三级教育支出上,我国严重失衡忽视初等教育,过分注重高等教育。根据统计我国初中高等教育人均教育经费与人均GDP的比例分别为0.05,0.15和1.93。高等教育经费的投入比例过高,所占比例不仅高于与我国同档次的低收入国家还高于发达国家。由于我国人口众多,教育资源匮乏,尽管近来民办教育有所发展,但高等教育几乎都有政府提供,能够真正接收到高等教育的人,在总人口中的比例并不大,因此在经费上,显得高等教育的投入有些偏高。而提高国民素质的关键并不在于高等教育,而是取决于初等教育,相对于我国庞大的人口基数,在反应出高等教育比例偏高的同时,也从侧面反映出了初等教育投入的不足。

②对职业教育不够重视,投资不足,支持力度不够,这严重阻碍了我国产业结构的调整和经济模式的改变。我国的经济发展长期处于低附加值的发展模式,只有真正重视起职业教育才能普遍提高劳动者的劳动能力和技术水平,才能有助于我们国家向技术型经济增长模式进行调整。

③地区性支出不平衡。我国对中西部的财政教

育支出投入较小,东部地区的教育性经费章国家财

政性教育经费的比重远远高于中西部,2006年,

预算内教育事业费指标最高的上海市小学生均预

算内经费为8409.78元,初中为10325.89元,最低

的河北省小学948.57元,初中1195.42元,相差近

10倍。

④由于我国二元经济结构明显,所以我国教育

投入基本走了一条先城市后农村的道路,导致城乡

教育支出差距显著。但我国有80%以上的小学、64%以上的初中设置在农村。从公平原则看,城乡学生的人均政府教育投入应当相等。但事实并非如此。当前我国农村教育资金严重不足,以2004年为例,全国的各项经费投入,占40%的城市获得了其中的77%,二战60%以上的农村只获得了其中的23%。而2006年,我国基础教育生均预算内教育公用经费普通中小学生648.42元,而农村中小学生是594.04元。这种地区之间教育投入的差异直接导致了各地人口受教育水平的差异,极大的影响了公民整体素质的提高,不利于社会的发展。

⑤多元财政主体,使责任难以落实。影响我国教育投入的另一因素是财政收入分散在5级约3500个政府的手上,其中中央和省级政府掌握了近2/3的财力。这就产生两种情况:(1)基础教育的办学主体虽在市县,但在投入上却显得乏力,尤其在1500个农业县,这一问题更加突出,而有能力投入的政府又并非办学主体。(2)受财政分税制体制约束,无人对

4%负责。马斯格雷夫认为地方政府缺乏充足的财力,难以控制经济主体的流动,所以财政的收入分配职能应由中央政府来负责,而资源配置职能则应根据各地居民的偏好不同而有所差别,由地方政府负责更有利于经济效率的提高和社会福利的改进。再来看基础教育,尽管基础教育拨款属于各级政府共同的职能,西方国家中央财政的负担比例仍然很高,其中,法国、意大利和墨西哥等过家中央财政拨款比例高达70%以上。而我国,社会效益最明显的小学义务教育投入方面,80%以上的财政收入由地方政府承担,中央对小学义务教育的投入比例不足20%。这种政府间的财力与教育支出责任的非对称性,必然会由于乡镇财政困难而影响对基础义务教育的财政投入。2007年,有关数据表明,江苏省部分市县和浙江省的宁波市,教育支出占GDP的比重与地方财政是脱节的。以宁波市为例,2006年该市可用财力仅占GDP的8.6%,若教育达到4%,则意味着全市将有一半财力用于教育,这不可能做到。可见,教育支出占GDP的4%只是观察指标,而非行动目标,更无法考核地方政府。既如此,又有谁能对此负责呢?

四、完善我国财政支出结构的一些建议

1、财政应继续增加教育支出,提高教育占财政支出乃至GDP的比重。尽管近年来教育支出总额比较大,教育资金的投入力度和支出的增长速度也比较快,但是,目前的投入金额相对于我国庞大的人口基数而言,依然很少。因此,我国的教育支出还是很不够,这需要我国在资金总额的筹措上多想办法,多下功夫,比如发行教育债券的方式来筹集一些教育资金,以增加对教育的支持力度。

2、促进教育投入渠道多元化。一国教育的发展不可能全部依赖单一的政府投入,还需要社会各方的合作努力,因此在加大财政教育性投入的同时鼓励社会力量参与办学。如果说政府的财力有限,并且将多数经费投放于义务教育,那么引入社会力量参与非义务教育阶段的投资办学应该是个可行之法。如实行股份制学校,由政府牵头,以股份制的融资方式有效的聚集民间资金,解决办学经费不足的问题。

3、明确中央和省两级政府在农村义务教育上的投入责任。虽然义务教育新保障机制缓解了农村学校经费短缺,但这是初步、低标准的。尤其是全国1500个农业县,从农村学校房舍、教育设备设施到教师质量等方面还十分落后,一些县仍保留了义务教育乡级管理体制,至今还有一定数量“新代课教师”,所以在分税制财政体制下,农业县财力十分困难是必然的。为此,明确中央和省级政府在农村义务教育上的投入责任,是保证教育经费持续增长的首要前提。

4、建立基于基本教育服务均等化的国家服务标准。基本公共服务均等化是国家协调东

西部关系、稳定社会的长期政策。对教育而言,均等化,指由基本教育服务最低公平原则与等价性原则配合的政策体系。其中,基本教育服务最低公平原则要求建立对教育房舍、设施和设备、教师和服务的国家服务标准。这是一种最低限度,无论何种学校,即使最偏远地区也应达到,所需经费应由中央和省级财政保证。上世纪90年代以来,西方国家按教育均等化要求,普遍建立了教育服务国家标准,这一经验值得参考。等价性原则是指中央允许并鼓励地方政府提高义务教育配置标准,但经费由地方承担。二者配合,既可保障农村义务教育服务,又能促进对农村学校的资金投入。

5、建立对省级政府的全省教育支出占GDP比重的考核机制。考核本身就是针对政府的职能及责任承诺的。由于省级政府的职能比较全面,GDP与财政收入脱节程度较轻,因而建立这一考核、监察制度既必要又可行。

6、建立适当的官员考核制度,在中国当前的分权程度和地方官员以经济增长为绩效考核目标的机制下,地方政府为了加快经济增长而竞相开展的水平竞争会导致政府的支出结构发生偏向,政府支出会从文教卫生等公共服务上更多的转移到基础建设等生产性投入上,造成财政教育支出的不足。因此必须把教育发展的水平作为地方政府的重要政绩的指标之一。教育作为促进经济发展的发动机,作为地方社会文化发展的支柱,对地方社会进步起到了几级的作用,但它对经济发展的作用有一个滞后期,往往使得以晋升为目标的某些地方政府官员不能给予足够的重视。把对教育的考核作为晋升的一个条件,有助于其给予关注。

7、合理安排教育教育支出结构,首先要合理调整三级支出结构。提高基础教育的投入,为中、高等教育的发展奠定基础,加大对职业教育的重视程度,切实提高我国一般劳动者的劳动技能,适度降低对高等教育的投入,目前我国对高等教育的投入显得过多,改变高等教育的集资方法,例如引入国外的那种私立学校的股东制度,这样不仅可以把有限的教育经费投入给相对较少的初、中级教育,还可以提高高等教育的办学效率。

部分数据来源:1、《2009统计年鉴》2、财政部网3、教育部网

参考文献:1、《论我国教育支出改革》2、《浅析我国的教育支出问题》3、《日本公共教育支出结构的特征及其借鉴》3、《我国财政支出的现状及对策建议》4、《我国财政教育支出问题分析》5、《我国教育支出现状分析》6、《我国公共教育支出的理论与实践探析》7、《政府教育支出的分配》8、《义务教育支出效率评价及财政分权影响》9、《财政分权对教育服务提供效果的影响》

我国财政支出结构分析

我国财政支出结构分析(变化情况和原因)一、引言 财政支出结构是指各类公共支出占总公共支出的比重,它直接关系到政府动员社会资源的程度,从而直接或间接地影响社会经济结构各个方面,包括社会总供需结构、产业结构、社会事业各个方面构成等,其对市场经济运行的影响可能比财政支出规模的影响更大。在经济发展的不同阶段公共支出的侧重点不同,所以应随经济的发展而不断调整,进行财政支出结构优化。 一般按照政府职能对财政支出结构进行分类,并按照其分类指标进行研究:一是经济建设费,它是一种生产性支出,为私人部门的经济活动提供必要的外部条件,可以提高私人的产出能力;二是社会文教费,形成了政府对人力资本的投资;三是国防费,该支出可满足全体社会成员对于安全的消费需要,是保卫国家安全及形成和平建设环境所不可或缺的支出;四是行政管理费,是一种纯消耗性的支出,增加政府消费性支出能扩大社会总需求,提高现有生产能力的利用,进而提高利润率,对经济增长产生一定的拉动作用;五是其他支出,包括政策性补贴支出、车辆税费支出、债务利息支出、专项支出等 二、变化情况 随着经济体制从计划经济向社会主义市场经济体制的转轨,政府对经济的管理也逐步从过去直接、微观管理向间接、宏观管理转变,与此相适应,财政支出的重点逐步由偏重经济建设转向公共事业和服务方向。 附表1 我国财政支出结构变化

从上表可以看出: 1.经济建设支出比重呈逐年下降趋势,但比重仍然偏高。经济建设费所占比重从1978年64.1%降至2006年的26.6%。我国是发展中国家,基础设施和基础产业仍很薄弱,而通讯、能源、交通等发展是经济增长的根本保障,需要政府大力投入。所以,经济建设支出比重偏高有一定的合理性。但是,经济建设支出内部结构不合理,其中基本建设支出比重呈下降趋势。 2.社会文教支出占财政支出的比重逐年增长,但增长速度过慢。1978年该项支出所占比重为13.10%,到2006年则达到26.83%,超过了经济建设支出所占比重26.56%,首次成为财政支出中所占比重最多的一项,这说明我国对教育、文化和社会服务事业发展越来越重视。 3.国防支出比较稳定,并有所下降。1980年国防支出曾达到15.77%,但由于国防支出受国际、国内形势的影响较大,从2000年以来,一直维持在8%以下。在和平发展时期,国防费所占财政支出的比重相对稳定,并以适当的比例下降,有力地支援了经济建设。4.行政管理费增长迅猛。从1978年的4.71%增至2004年的19.38%,增长了近4倍。这与我国政府机构膨胀、公共部门的行政效率低下有关。但2006年有所下降,从2005年的19%降到了18.73%,可见政府机构改革略有成效。 5.其他支出比重也呈上升趋势,尤其是90年代后期开始,升幅明显增加。1997年用于其他支出达10.24%,是1980比重的3倍;2002年更是从2001年的12%突增到17%,到2006年是20.51%,增长趋势相当明显。近些年,国家财政用于政策性补贴、科研经费等支出也逐年增加。 附表2 各个时期财政分类支出结构 以上各类财政支出结构的变化是随着我国政治、经济、社会、文化等各个领域的变化而相应产生的: 1998 年中国政府提出建立公共财政基本框架, 这意味着政府职能由生产建设向公共服务转型, 政府职能的重新定位对财政支出结构提出了重大的改革要求。多年来经济建设费的持续下降( 由1994年占全部政府支出的41.3%下降到2005年的27.5% ),相应反映了这一改革趋势。不过, 由于期间适逢亚洲金融危机, 对我国出口需求造成了较大的负面影响, 政府于1998年下半年不得不扩大公共投资以保持经济社会形势稳定, 使得财政支出改革主要停留在规范支出管理方面, 而财政职能的调整则被相应推后了。

1978年—2013年我国财政支出分析

1978年—2013年我国财政支出分析

1978年—2013年我国财政支出分析

1978年—2013年我国财政支出分析 3

一、该期内我国财政支出结构变化的趋势。 1、经济建设 由上述表格和图表可知从1987年到1990年我国经济建设费用占总支出比重有大幅度下降,1991年到1999年我国经济建设费用占总支出比重较为平缓,2000年到2005年经济建设费用占总比重逐年下降,2005年到2010年又逐年上升并与2000年大体保持水平。 2、社会文教育 由上述表格和图表可知从1978年到1991年我国社会文教育占财政总支出比重有较大幅度的增高,1991年到2001年我国社会文教育占财政总支出比重由小幅度增长,2001年到2009年有小幅度波动,2010年又有较大幅度增加。且2010年社会文教育是1978年以后所占比重最大的一年。 3、国防 由上述表格和图表可知从1978年到1985年我国国防费用占财政总支出比重有较大幅度的下降,1985年到1992年有小幅度上涨,1992年到993年有有较大幅度下降,1994年到2010年以2000年为分界点有小幅度波动,其波动趋势是先下降在上升又下降且2010年国防费用是1978年以后最小的一年。 4、行政管理费用 由上述表格和图表可知从1978年到1990年我国行政管理费用占财政总支出比重有较大幅度的增加,1990年到1999年有小幅度波动,较为平缓,1999年到2001年有较大幅度的增加,2001年到2006年变化比较平缓,2006年到2008年有非常大幅度的增长,2008年到2009年又一较大的趋势下降,2009年到2010年又有小幅度增加。5、其他支出 1978年到1993年我国其他支出费用占财政总支出逐年增加,1993年到1994年有较大幅度下降,1994年到2001年缓慢增长,2001年到2006年有较大幅度增长,2006年到2007年有较大幅度的下降,2007年到2010年较为平缓,除了2009年。 6、总结 总之,1978年-2010年,从总体上来说,我国经济建设费用占财政总支出的比重是呈下降趋势的,而社会文教育费用却是呈上升趋势的,国防费用总趋势是下降的,行政管理费用的总趋势是上升的,其他支出的总趋势也是呈上升趋势的。 二、财政支出结构变化与经济体制和社会经济财政变化的关系 我国财政支出结构变化的总趋势首先是与经济体制改革和政府职能的转变相联系的,是随着经济体制改革和政府职能转换而变化的,同时也是随着社会经济发展阶段的转变而变化的,虽然不同时期的经济形式以及政府采用的

我国教育支出结构分析

我国教育支出结构分析 “百年大计,教育为本”,从这句话不难看出教育对于一个国家各个方面发展的重要性,教育为经济的持续稳定发展提供良好的背景;它能提高受教育者的潜在劳动能力。教育的投入水平也往往是衡量一个国家国民素质,综合水平的重要标准和尺度。尤其是科学技术发达的今天,人才素质的高低,受教育程度的高低,越来越成为影响一国经济发展的重要因素。 但是在今年的两会上,有关“教育支出不公”,“教育应向偏远地区倾斜”的呼声愈发响亮,这也表明了在我国经济高速发展的今天,尽管教育支出的绝对数量不断上升,但相对数量涨幅却较小,反映了我国目前的教育支出结构确实有存在着总量不足,结构不合理的现象。 一、政府财政性教育支出的必要性 1、教育的正外部性 首先,教育能提高劳动者的各方面素质,提高劳动者的劳动能力,从而能提高劳动生产能力,提高我国的综合国力和国际竞争力。 其次,教育能够提高一国国民的文化素质和思想道德修养,降低犯罪率,能为经济的平稳快速增长创造一个良好的环境。 2、教育是一种不完全市场下的准公共物品 从经济性质来看,教育服务一般被看作是一种混合物品。然而,教育是分初、中、高几个层次的。所谓初等教育是保证公民基本素质的教育,是每一个公民的一种权利,更是每一个公民的一种义务,它是带有强制性的。既然是国家通过立法安排义务教育,每个公民都可以无差别地享受这种教育,那么这种服务理应由政府来提供和保障,从这个角度看初等教育应该是纯公共物品,而作为一种纯公共物品,它就具备了非竞争性和非排他性,这就决定了竞争性的市场机制不适合提供纯公共物品,因为:一方面,从公共物品的提供的角度来看,非竞争性是指增加一个消费者的编辑成本等于零;而另一个方面,非排他性意味着一个人使用公共物品,并不排除其他人使用。 初等教育和高等教育具有一定的排他性和竞争性,是一种准公共物品,如果交由市场运作,一旦出现市场失灵的情况,必将给我国的教育带来毁灭性的打击,早成我国人才链的断裂,从而对我国的经济发展造成极大的不利影响。 由此我们可以看出,教育必须由国家直接管理,这样才能保证我国的经济和政治上的安

美国财政支出结构

美国财政支出结构 根据美国统计署(https://www.360docs.net/doc/108000080.html,)分类,美国财政支出分类为: Total expenditure: 1. General expenditure:①Intergovernmental expenditure ②Direct expenditure:Ⅰ. Education. Public welfare. Hospitals. Health. Highways Ⅱ. Police protection. Correction. Natural resources. Parks and recreation. Governmental administration Ⅲ. Interest on general debt. Other and unallocable 2. Utility expenditure 3. Liquor stores expenditure 4. Insurance trust expenditure Government Finances: 2000-2010

General expenditure 占86.124%; Utility expenditure 占1.455% Liquor stores expenditure 占0.280%

Insurance trust expenditure 占12.141% 美国财政结构分析: 按照一般财政项目分类 一.物质投资资本支出 二.国防支出 三.健康保障计划支出

四.研发支出 五.教育与培训支出 六.行政管理费支出 七.利息支出

最新 近六十年我国财政支出规模及结构变化分析-精品

近六十年我国财政支出规模及结构变化 分析 【摘要】新中国成立以来,随着国民经济的发展以及经济体制的改革,我国财政支出在规模和结构上都有不同的变化。本文藉1950年到2015年我国财政支出总规模变化及支出各项变化的数据,并结合经济、社会、背景,对这些年来财政支出规模变化,结构变化的原因作出分析和阐释。 【关键词】财政支出规模结构变化 一,财政支出规模变化 新中国成立后财政支出规模的变化可大致分为三阶段:1949~1977年;1978~1997年;1998~至今。第一阶段的财政支出处在百亿元的水平。1949~1952年三年间,国家实施一系列没收官僚资本,稳定物价、统一财经政策,合理调整工商业,土地改革,工矿企业的民主改革和生产改革等方面的政策;是国民经济得到基本恢复和发展的过渡时期。1951年和1952年财政支出的增长率很高,分别为 79.4%和41. 0%。1952~1957年,财政支出增长率逐年下降,在57年甚至出现了负数;1958~1960年,财政支出规模又以30%的增长率扩大,这与当时大跃进和三年饥荒有着直接的联系。1961~1962年的负增长与当时的经济调整政策有关,由于大跃进导致的破坏影响,中央召开七千人大会,提出来“八字方针”,大幅度压缩预算基本建设拨款,并于1964年完成国民经济调整任务。1966~1976年,在“文革期间”,除了个别年份有负增长率,财政支出均保持一定的增长,尤其1969年,财政支出的增长了46.95%,这是与同时期财政收入的高增长相关的。在计划经济时期,由于国家可以平衡收支,所以很多年份的财政支出都是和财政收入同增同减。 财政支出第二阶段的规模保持在千亿元的水平。1978~1984年,连续五年支出保持在1000多亿元;1985~1989年,连续五年支出保持在2000多亿元;1990-1997年,保持在3000亿元~9000亿元以上,最多的是1997年的9233.56亿元。增长的速度较不稳定的,1978年最高,增长率为33.0%,1987年最低,增长率为2.6%。1980年和1981年等个别年份出现过负增长。究其原因是在1979 1980两

我国财政支出在教育方面的问题及措施

我国财政支出在教育方面的问题及措施 随着我国经济实力的不断增长,财政教育支出也不断增长,但同时存在较多问题。 一、国际财政教育支出分析 国外教育经费来源一般包含两个方面:一是政府拨款,即是“财政性教育拨款”;二是私人出资(如非政府性组织的捐赠),近些年来呈上升趋势。从11年的数据分析看,经济合作与发展组织(OECD)国家的政府性教育拨款占各国GDP比重的5%。(而我国尚为4%的目标而奋斗) 我们可以看看其后的因素:1、基础教育的普及政策和城乡教育的均等化程度。一般而言,城乡教育均等化越高,拨款水平也就越高。2、后中等教育政策。 3、高等教政策,各国因分担政策的不等化,而有较大差异。 有数据表明:OECD国家中央、州和地方的分担比例平均为46.5:27.5:27.1,可以看出中央政府承担了主要角色。 二、我国财政教育支出的发展状况 首先,我们可以看一下下表: 表1 我国教育支出占财政支出、GDP的比重 资料来源:《中国统计年鉴》 从中,我们可以得出: 1、我国的教育总额随着国民经济的发展在不断的增加,从数据上,近年来

的教育支出增长大致保持在10%,表明了教育支出有着较快的增长速度。 也可以说明我国是十分重视教育事业的发展,着重对教育方面较大投资。 2、我国的教育支出已不可忽略的成为了财政支出的大项。亦可以说明党和 国家对教育事业的高度重视。从已实施的城乡免费义务教育中,我们也可以清晰的看到这一点。 但财政性教育支出比重既在于其占财政支出的比重,也在于其占GDP的比重。而后者的数据从数据统计上来看,低于世界平均水平10个百分点。 由此我们可以得出几个结论。 此外,教育支出结构主要表现在教育经费在各级政府之间的分配结构、在高等、中等、初等三级教育上的分配及在地理区域的分配结构。基于这几点,一在我国,教育经费的来源分为中央和地方两级。而从可得数据上看,我国地方是的财政性教育经费投入的主力军。这一点与发达国家恰好相反。二据联合国教科文组织统计,我国在高等、中等、初等的三级教育上的经费投入是所有国家中相差的最为悬殊的。三、从地理区域的分配结构看,东部地区教育支出明显高于中西部,且差距呈日益增大的趋势。 接下来,我们换一个视角进行分析。从上述第二段的现状看来:财政教育支出结构失衡,存在着较为严重的区域失衡和结构不合理现象,加之教育资源整体配置效率不高。表现在: 一、区域配置不均衡,这首先在于区域经济的发展失衡,东中西部的发 展呈阶梯式发展。表现形式就在于东中西部对教育支出的比重问题上。 也在于各地官员对教育投入的重视程度,贵州省虽作为我国的第一贫困大省,但其对教育的支出却占省总产出的7%之高。这各中也不能忽视的就是中央财政缺乏平衡和协调的能力。 二、三级教育经费投入比例不合理。投入比例严重失调。相比投入较高 的高等教育,与美日等发达国家相比依然整体水平较低。这也多半源于我国人口基数大,政府的公共服务职能不完善等。下面的表格可以更明晰的反映出这一信息: 表2 三级教育均支出比例国际比较

我国财政支出结构现状

我国财政支出结构现状 1.财政资金供给范围不规范 改革开放以来,我国财政统收的局面已被打破,但传统的国家包揽一切的分配思想和财政统支的局面仍保持着。财政资金的供给范围未能做出大的调整,缺乏明确、科学的界定。一方面财政支出严重越位,即支出范围过宽,包揽了许多既包不了又包不好的事务,如经营性投资支出过大、各种补贴过滥、各类事业费庞杂、财政供养人员过多、负担过重等。另一方面,财政支出又严重缺位,即财力过于分散,支出重点不明确,使得在应由财政供给的市场失灵的领域出现保障不足和无力保障的情况,如对社会保障的支持严重不足。2011年中央财政对社会保障和就业支出4403.16亿元,占全国财政支出的8.1%,但这与发展中国家的25%-30%、发达国家的30%-50%差之甚远。对社会文教、基础设施和公共设施的投入也不足,2011年在文化体育支出380.52亿元,仅仅占全国财政支出的0.7%。这不仅使政府宏观调控的职能和力度弱化也不利于市场经济体制的建立与完善。对社会文教、基础设施和公共设施的投入也不足。这不仅使政府宏观调控的职能和力度弱化也不利于市场经济体制的建立与完善。 2.经济建设支出比重偏高 在过去计划经济体制下,我国追求纯而又纯的公有制经济发展,因此经济建设方面的支出占财政支出总量的50%以上。后来随着改革开放、经济体制的转变,投资主体日趋多元化,国家经济建设方面的支出有所减少。但在“十一五”期间,仍达到38.5%,高居各项支出之首,从构建公共财政的要求看,其比重仍然偏高。同时必须注意到,我国经济建设支出的内部结构也不尽合理,在很长

时期内,政府参与竞争性、经营性项目过多,用于生产性的支出偏多,而用于基础设施、公用事业等方面的支出不足。近年来这方面情况有所改变,但由于管理方面的疏漏,经济建设支出的总体效益仍不理想。 3.行政管理支出比重逐年上升 我国行政管理支出占财政支出的比重一直处于一个较高的水平,而且呈逐年上升态势。行政管理支出增长率为年均17.7%,与财政支出平均增长率12.3%相比,高出5.4个百分点。行政管理支出的增长有随经济发展、社会进步而增长的合理性一面;但也有着由于机构膨胀、人员编制过多、经费增长迅速、服务效率低下而不合理的一面。1978年全国财政供养人员为2015万人,到2008年增长至5802万人,增长88.7%。如果把办公设施和公费医疗、离退休保障的因素考虑进去,财政负担更重。现在许多地方政府已成了“吃饭财政”,财政支出大部分用于支付人员工资,有的甚至收不敷出,连工资发放都有困难。 4.社会文教支出比重偏低 我国社会文教费占财政支出的比重由1981年的18.5%上升到2000年的27.6%,到2011年教育支出2989.82亿元,总体呈增长态势,这是可喜的现象。但其增长速度远低于行政管理支出的增长速度。其中教育费占GDP的3.66%,而世界教育支出水平平均占GDP的4%以上。我国科技事业支出的比重也一直只占财政支出的4%以下,而且还有缓慢下降的趋势。这不仅与发达国家相比处于极低水平,也与我国的经济增长极不适应。在医疗卫生支出上,我国也处于程度较低的水平。社会文教事业大多数属公共产品或准公共产品,应成为公共财政支出的重

我国教育支出结构的现状与分析

我国教育支出结构的现状与分析 张瑞琰,王峥艳 (西南财经大学研究生部,四川成都610074) [摘要] 目的:我国教育支出的规模不断扩大,表明了财政对公共教育支持力度的加大。但在支出结构方面,仍存在人员经费过高,教育自身发展能力不足;三级教育投入中高等教育比重偏高,义务教育相对不足;不同地区间教育投入差距日益扩大等问题,业已成为制约我国教育发展和社会发展的重要问题,应及时采取相应措施予以解决。 [关键词] 教育;支出结构;分析 [中图分类号] F810.4 [文献标识码] [文章编号]10032403X(2004)0320207202 教育支出是社会主义市场经济条件下财政支出的重要内容,合理、有效地配置公共教育资源是国家实施“科教兴国”战略的客观要求,也是政府财政分配和管理的重要内容。近年来,我国公共教育投入不断增长,国家财政性教育经费投入占国内生产总值的比例也不断上升,表明了财政支出对公共教育支持力度的不断加大,但在同时,教育经费短缺的呼声仍然强烈,其中重要原因之一就是公共教育资源的配置结构在不同层次教育之间存在不合理因素。因此,在继续增加教育支出的同时,优化支出结构,提高教育支出效益也就显得尤为重要。 1 我国教育支出结构的现状及存在的问题 教育支出按不同的划分标准大致可作如下三种划分:①教育支出内部结构:教育基本建设支出和教育事业费;②教育支出层次结构:初等、中等和高等教育支出;③教育支出区域结构:东部、中部和西部地区教育支出等。 1.1 教育支出内部结构 教育支出内部结构,按照支出性质的不同可分为两部分: (1)教育基本建设支出,指用于购买房地产、校舍建筑、大型教学设备等方面的支出。这部分支出是发展教育的基础,属于教育资本支出。(2)教育事业费,指用于学校的日常运行所需的教职工薪金、学校图书设备、福利服务、校舍维修、校园绿化等方面的支出。这部分支出关系着教育质量的改善,属于教育现期支出。 20世纪80年代以来,我国的教育事业费支出占预算内教育支出的比例一直较为稳定,基本保持在80%左右。而教育基本建设支出则变化幅度较大,且基本呈下降趋势。这一现象固然与教师待遇的改善而导致的人员经费大幅增加有关,但也与教育部门的一系列相关管理及改革措施有着密切的关系。机构多,人员多,效率低是目前我国各级公办学校中普遍存在的现象,员生比(每个教师负担学生人数的比例)过低,师资过剩,很多地方人浮于事,非教学科研人员比重逐年增加,挤占了大量的教育拨款,减少了用于购置教学设备、图书、改善办学条件的资金,这些都直接导致了在目前我国教育拨款逐年增加的情况下,教育状况、教学质量没有得到根本的改善和提高,极大地浪费了本就极其稀缺的教育资源[1,2,3]。 1.2 教育支出层次结构 联合国教科文组织的有关资料表明,各国政府教育拨款在教育层次中的分配比重随着经济发展水平的不同而变化。一般而言,发展中国家由于处于经济和教育发展的初级阶段,基础教育相对薄弱,同时又需要大量中等技术层次的人才,因此教育支出重点集中于初等教育方面;发达国家由于基本已经普及了初等教育,而高等教育来源渠道较多,财政主要投资于中等教育方面。我国作为一个发展中国家,政府教育支出应向基础教育倾斜,才能尽快从根本上提高全民族科学文化素质,及早发挥自身的人力资源优势。但实际上,我国当前教育支出层次结构方面存在的问题是,在教育投入总量相对不足的情况下,高等教育支出的急剧扩张和初中等教育支出相对萎缩并存。 我国高等教育的毛入学率(在校生数占适龄人口的比率)远低于国际水平,而高等教育支出在财政预算内教育支出中的比重却高于一般的发展中国家平均水平,还高于某些发达国家水平;与此同时,我国对初等教育的投入与许多国家相比则显得相对不足。不仅如此,我国高等教育中还存在效益低下的问题。高校中普遍存在专业重复设置、机构冗余、行政人员占校总人数比例高而教师数占校总人数比例低等情况,在对有限的教育支出的使用上造成了极大的浪费。据统计,我国培养一个大学生的投资相当于培养60个小学生的投资,无论与发达国家还是发展中国家相比,这个代价都是惊人的。目前三级教育生均教育事业费比例虽有所下降,但仍然远高于世界平均水平。 由于政府对义务教育和基础教育的投入相对不足,各学校只能通过如提高学费等乱收费形式来弥补经费缺口,从而导致一些贫困家庭的子女中途流失辍学,使得我国目前的义务教育入学率达较高水平,但完成率仍然较低。政府投入的不足不仅影响了国家普及义务教育任务的完成,而且对我国人力资源整体素质的提升也形成了不利的影响,间接造成了社会不公平现象的加剧[1,2,3]。 1.3 教育支出的区域结构 在我国目前以行政分权和分税制为特征的财政管理体制下,中央设立一部分专款进行宏观调控,地方政府则负担着几乎全部的基础教育拨款和占高等教育总投资近一半的地方属高等院校拨款,因而地方政府可用财力的多少直接影响了该地区公共教育支出的水平。受历史和现实各种因素的影响,改革开放以来,我国东、中、西部地区经济发展水平差距急剧扩大,地区间经济发展水平的差距导致了教育投入水平间的较大差距。 从分地区的教育投入看,东部地区投入最多的,并从东至西呈梯级递减分布,且级距日益扩大。据统计,预算内教育经费、增长速度、人均教育投入水平、生均投入等各个地区的差距都显而易见。中西部地区经济的不发达,既不能满足发展教育所需的基本资金,也不能吸引优秀的教育人才,从而导致一些地区连九年制义务教育都没有得到普及。教育水平低下,便不 ? 7 2 ? 第23卷第3期V ol123N o13 四川省卫生管理干部学院学报 JOURNA L OF SICHUAN CONTINUING E DUCATION CO LLEGE OF MS 2004年9月 Sep12004

民国初期土默特地区教育经费支出结构分析

民国初期土默特地区教育经费支出结构分析 民国初期,在旗财政入不敷出的情况下,土默特地区教育事业却比较发达,这与教育经费合理分配关系密切,因此,深入研究土默特教育经费支出结构有助于丰富民国时期土默特教育史的内容。本文以土默特地区教育经费的内部使用结构和支出层次结构的视角,借助原始档案材料分析民国初期(1912-1922年)土默特地区教育经费支出特点,为当前教育支出提供借鉴。 标签:民国初期;土默特;教育经费;支出结构 民国初期,文中界定为1912年至1922年间,土默特地区财务状况举步维艰,但土默特旗在教育方面的投入从未消减。土默特旗青少年的入学率在绥远蒙旗中是最高的,学校的数量也从清末8所增加到14所,国内外留学者日益增多,本省较有成绩者属土默特最多。可见,民国时期从教育规模、教育质量等方面衡量土默特地区教育事业相对比较发达,这与教育经费的合理分配关系密切。 一、教育经费的支出结构分析指标 根据不同的划分标准,将教育经费的支出结构指标划分为教育经费内部使用结构和支出层次结构。在我国,教育经费支出包括教育基建支出和教育事业性经费两部分。教育基建支出主要是为期一年以上的资产性支出和用于建筑的开支、建筑物的更新和大修开支。教育事业性经费支出分为人员经费支出和公用经费支出。人员经费支出主要用于教师工资、补助和福利保障以及学生的补贴、奖励,是保证教师及其他人员的劳动报酬。公用费用主要包括公务费、设备费、业务费、维修费。民国初期,教育经费的支出层次结构指教育经费在初级小学、高等小学两级教育层次的比例关系。 二、土默特地区教育经费支出结构分析 民国初期,土默特地区教育经费支出包括各类学校经费和国内外旅外学生津贴两部分。1912-1922年间,土默特地区学校包括初级小学校5所和高级小学校1所,分别为第一小学校、第二小学校、第三小学校、第七小学校、蒙文学校和土默特高等小学校。 (一)土默特地区教育事业费中人员经费所占比重 由于原始档案对第一小学校、第二小学校、第三小学校、第七小学校教育经费使用情况记载缺失,故文中只对蒙文学校和土默特高等小学校两所具有特色的学校教育经费使用情况进行分析。 1.土默特高等小学校。民国三年(1914年),土默特高等小学校常年经费预算3 568元,其中教员薪资、学生补贴及其他人员酬金共2 760元,①高等小学校教育事业性经费中人员费占教育事业经费的比例达77%。据原始档案材料记

财政支出与GDP的规模和结构关系的研究-邹梦

财政支出与GDP的规模和结构关系的研究 ——基于我国1978~2005样本数据的实证分析 指导老师:周游 班级:国贸双语05级 姓名:邹梦 学号: 40502035 日期: 2007年12月12日 西南财经大学

财政支出与GDP的规模和结构关系的研究 ——基于我国1978~2005样本数据的实证分析 摘要:从世界各国的实践考察中可以发现,随着经济社会的发展进步,国家职能呈现日益扩张的趋势,社会共同需要的范围与总量也在不断增长,在质的方面已有了更高的要求,这导致了政府财政支出规模的扩张,并表现为公共支出不断增长的特征。 关键字:财政支出增长规模结构实证分析 一、引言: 就世界各国的情况来看,财政支出增长的趋势具有普遍性。各国财政支出在一个较长的时期内呈现出不断增长的趋势,特别是财政支出绝对数量于动态相对量的名义增长和实质增长比较明显。例如美国的财政支出占GDP的比重,1935年的 9.3%到1990年的21%:财政支出总量,1935年的64.12亿美元1990年的11518.48亿美元,除去物价因素财政支出绝对增长为180倍。 改革开放以来,我国的财政支出也呈现出快速上涨趋势(图一所示)。财政支出额从改革开放初的1122.09亿元,到2004年的28486.89亿元,绝对规模增长了近26倍,平均每年增长1052.49亿元,特别是1996年后进入快速增长阶段,名义年均增长超过10%(1991-1996的高增长是由于高通货膨胀率导致的)。于同期的GDP名义增长率相比,平均高出7.3个百分点,其中1999年最高,高达17.3个百分点。为了消除支出增长种的价格因素对变化的影响,通过GDP缩减指数对名义GDP进行了通胀缩减,从缩减后的增长率看,财政支出的增长也是快速的。1998-2002年期间财政支出平均实际增长率高达19%。 图一

子女教育花费支出及构成情况

子女教育花费支出及构成情况 子女教育问题越来越受到每个家庭的重视,由此带来的教育花费也成为学生家庭经济生活中的重要内容。 子女教育费用支出及构成情况 依据调查结果推算:平均每名学生从幼儿园到大学毕业19年时间需教育费用支出14.0万元(按现价计算),平均每学年7373元。分不同教育阶段看: 1.幼儿园阶段平均费用为27528元 幼儿园教育是孩子的起始教育,家长一般都非常重视,每名孩子每学年教育费用为9176元,其中,保育费和管理费为7120元,占77.6%,园内兴趣班费用为1000元,占10.9%,园外兴趣班及其他费用为1056元,占11.5%。每名儿童三年幼儿园生活总计需要费用27528元。 2.小学阶段平均费用为16950元

小学教育阶段,每名学生每学年教育费用为2825元,其中,择校费(含改制校学费、民办校学费)为975元,占34.5%,校内外各类补习班费925 元,占32.7%,课内外书本费432元,占15.3%,其他各种费用493元,占17.5%。每名小学阶段学生接受6年教育总计需要费用16950元。从2007年开始免收义务教育阶段学杂费,本市改制小学全部停止招生,逐步退回公办学校措施的落实,学生小学阶段教育费用将明显下降。 3.初中阶段平均费用为12300元 初中教育阶段,每名学生每学年教育费用为4100元,其中,择校费(含借读费、择校费、民办校学费)为1563元,占38.1%,校内外各类补习班费1648元,占40.2%,课内外书本费537元,占13.1%,其他各种费用352元,占8.6%。每名初中阶段学生接受3年教育总计需要费用12300元。 4.高中阶段平均费用为21063元 高中教育阶段,每名学生每学年教育费用为7021元,其中,非义务教育学杂费951元,占13.5%,择校费(含借读费、择校费、民办校学费)为2859元,占40.7%,校内外各类补习班费1726元,占24.6%,课内外书本费804元,占11.5%,其他各种费用681元,占9.7%。每名高中阶段学生接受3年教育总计需要费用21063元。高中阶段已属于非义务教育阶段,学杂费和择校费用支出明显增加。 5.职高(中专技校)阶段平均费用为11862元 职业高中(中专技校)教育阶段,每名学生每学年教育费用为3954元,其中,非义务教育学杂费2303元,占58.2%,校内外各类补习班费679元,占17.2%,课内外书本费665

我国财政支出结构分析.

我国财政支出结构变动分析 会计3班文松 2012124333 摘要:财政支出作为政府分配的重要组成部分,不仅是维持政府职能的财政基础,也是市场经济下政府活动的范围和内容的总体概括。它在社会生活和经济生活中占有举足轻重的地位,因此对我国财政支出进行研究的意义重大。现在主要是对财政支出的结构进行分析。 关键词:财政支出结构变动 一、财政支出结构的含义 财政支出结构指站在不同的角度,或者基于不同的分类标准,财政支出各个部门之间的相对关系。也就是说,各类公共支出占总公共支出的比重,它直接关系到政府动员社会资源的程度,从而直接或间接地影响社会经济结构各个方面,包括社会总供需结构、产业结构、社会事业各个方面构成等,其对市场经济运行的影响可能比财政支出规模的影响更大。 二、我国财政支出结构的变化趋势 1.我国财政支出结构变化情况 随着经济体制从计划经济向社会主义市场经济体制的转轨,政府对经济的管理也逐步从过去直接、微观管理向间接、宏观管理转变,与此相适应,财政支出的重点逐步由偏重经济建设转向公共事业和服务方向。 表2 我国财政支出结构变化 年份经济建设费社会文教费国防费行政管理费其他支出 1978 64.8 13.1 14.96 4.71 3.16 1980 58.22 16.2 15.77 6.15 3.66 1985 56.26 20.38 9.56 8.53 5.27 1990 44.36 23.92 9.41 13.44 8.86 1991 42.18 25.09 9.75 12.22 10.75 1992 43.1 25.92 10.1 12.38 8.5 1993 39.52 25.38 9.17 13.66 12.26 1994 41.32 25.92 9.51 14.63 8.61 1995 41.85 25.74 9.33 14.6 8.47 1996 40.74 26.21 9.07 14.93 9.04 1997 39.5 26.74 8.8 14.72 10.24 1998 38.71 27.1 8.7 14.8 10.7 1999 38.4 27.6 8.2 15.3 10.5 2000 36.19 27.6 7.6 17.42 11.19 2001 34.22 27.6 7.6 18.6 12 2002 30.26 26.87 7.74 18.6 16.53

我国教育支出在财政支出中的情况分析

我国教育支出在财政支出中的情况分析 教育支出是指国家用于教育事业的各项费用开支,是财政支出的重要组成部分。教育支出是衡量一个国家教育发展水平的重要标志,也是影响一国经济社会发展的重要因素。合理、高效的利用和配置这部分资源,对于我国科教兴国的实现将起到重要的推进作用。采用教育支出强度、支出结构、生均支出水平三方面衡量我国教育发展水平,用教育支出总额、教育支出占GDP的比重等规模指标对我国教育支出进行规模分析,可以发现我国的教育支出的相对规模和绝对规模都不断增长,但教育投入总量不足,使用结构不合理等一系列矛盾仍然存在。 一、近年来我国教育支出的总体发展状况 1.教育支出总额随着国民经济的发展不断增加。反映了教育支出较快的增长速度,说明党和 国家十分重视教育事业的发展,对教育方面大力投资。 2.中国教育支出高于大多数国家已成财政支出首项。近年来我国财政性教育经费不断增加。 政府对教育投入的努力程度在国际上通常用财政教育支出占总支出的比重来衡量。 3.我国教育支出占GDP的比重一直在低位徘徊。 二、我国教育支出中所存在的问题 1.教育支出占GDP的比重过低。尽管我国的教育支出总额连年增加,但是,教育支出占GDP 的比重却不见有多大的增长。联合国教科文组织在上世纪曾呼吁世界各国在2000年实现教育支出占比达到6%的目标。但直至今日我国还是没有达到这个目标,较低的占比说明,在我国近年来GDP的高速增长的情况下,我国教育支出未能与经济同步增长或优于经济增长,使得政府教育经费对学校运转的支撑力度并没有得到增强。 2.教育支出国际比较差距明显。 教育经费相对于GDP的比重,世界平均的水平是4.9%,发达国家为5.1%,欠发达国家为4.1%。以人均GDP来比较,中国人均公共教育支出仅为人均GDP收入的0.82%,美国为6.1%,是中国的7.44倍;所以中国与发达国家有很大的差距,中国的教育投入也排在末尾,实在与我们的国家地位和经济实力不相符。 3.教育投入占财政收支的比重呈下降之势。 4.教育支出存在明显的区域差异。 (1)教育支出在东、中、西部差异明显。受历史和现实的各种因素的影响,改革开放以来,我国东、中、西部地区经济发展水平差距急剧扩大,地区间经济发展水平差距导致了教育投入水平间的较大差距,加之各地方政府对教育的重要程度认识不一致,使得教育支出差异进一步扩大。这种教育支出的区域性差异恰好反映了我国东中西经济发展水平的差异。正是因为其经济的不发达,导致了地方教育投入的匮乏,无法满足发展教育所需的基本资金,很难吸引到优秀的教育人才,致使教育水平的低下。 (2)城市与农村之间差异明显。长期以来,我国农村教育一直处在投资不足的状态,农村普通中小学的人均预算内经费一直低于全国平均水平。教育经费不足,造成了农村教育设施、教育条件、教育人才的严重落后。教育投入的不足,严重制约着教育条件的改善和教育资源,特别是优质教育资源的扩展。 5.教育支出结构存在不合理性。 高等教育经费的投入占比过高,所占比例不仅高于与我国同档次的低收入国家,还高于发达国家。由于我国人口众多,教育资源匮乏,尽管近年来民办教育有所发展,但是高等教育几乎都由政府提供,能够真正接受到高等教育的人,在总人口中所占比例并不大,因此,在经费上,显得高等教育的投入有些偏高。而提高国民基本素质的关键并不在于高等教育的投入,而是在于初等教育上,相对于我国庞大的人口基数,教育支出对于高等教育的支持力度有些偏高,由此也从一个侧面反映出初等教育投入经费的相对不足。

教育经费使用情况说明

教育经费使用情况说明 精品文档 教育经费使用情况说明 1小学教育经费使用情况说明为确保义务教育经费的合理使用,我校高度重视,保障日常公用经费的投入,确保学校正确运转,努力改善办学条件。现对2009-2010学年度教育经费的投入、使用情况进行报告,具体情况如下: 一、教育经费的保障情况2009年,上级教育部门对我校义务教育经费按要求按时、足额到位,教师工资按时足额兑现,统一发放。财政对基础教育转移支付经费由教育主管机构所统一管理,专款专用,全部用于教育。二、教育经费的管理和使用情况我校属于事业单位,教育经费的管理和使用必须严格执行国家有关法律法规和财务规章制度,坚持勤俭办教育的方针,如实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出,建立健全财务制度,学校对教育经费的使用进行财务控制和监督。1、经费使用不存在挪用、移用、挤占和截留的情况,日常公用经费开支也无存在发放教职工津补贴和奖金福利。2、2009年按规定收费8000元,能按时缴存预算外资金财政专户,实行财政收费两条线管理。3、2009年上级拨付义务教育经费960000元。公用经费使用规范,无挤占开支考戴妃、旅游疗养和发放教职工福利等。三、教育收费情况学校教育收费,一切按照上级教育部门的规定执行,2009年代收学生作业本费14510元,全部上缴区财政,统一支配,五存在乱收费行为,教育教学中从无强制组织学生参加各类培 1 / 4 精品文档 训机构举办的兴趣班等学习。学校也无存在从中获利用于日常开支和教职工发放福利的行为,学校无向社会出租场地办班,教师也无参加办班互动。总之,我

校教育经费使用一切按规定、按预算执行,无违规操作情况。合肥市包河苑小学20010年6月30日 2关于教师继续教育经费保障情况的说明我校的继续教育工作是遵照自贡市教育局关于中小学继教育的规定和富顺县教育局有关中小学继续教育的通知精神和要求,结合我校实际情况,真抓实干,扎实工作,全面地创造性地组织开展的,现已完成各项继续教任务并取得良好成绩。这些成绩的取得,是跟学校的领导和支持分不开的,特别是在经费上的支持。本学年我们在教师教育上的支出主要有以下几方面: 一、教师学历教育学校大力提倡和支持教师参加学历进修,并制定措施加以鼓励:对通过学历进修取得高一级文凭的教师,学校给予一次性补助。专科800元/人,本科1000元/人,研究生1400元/人。二、教师短期技能培训按规定报销培训费、车费、住宿生活费50—100元/天,技能等级证书的鉴定费学校出60,。三、各级骨干教师培训我校有多人参加国家级、省级骨干教师培训,学校在经费特别紧张的情况下,都严格按文件要求报销,并给予倾斜。四、教师规范性培训学校规定:车费、生活费、补助全报。五、各级教研教改活动按上级文件要求报销。六、各级各类竞赛活动按上级文件要求报销, 2 / 4 精品文档 并对获奖教师给予奖励。总之,2012-2013学年度我校的培训工作非常顺利,学校用于教师培训方面的经费不低于60000元,教师在各方面收获也很大,为学校取得了许多优异的成绩,学校工作整体上上了一个新台阶。二〇一二年九月32012年春学期楼庄小学教育经费使用情况报告为确保义务教育经费的合理使用,我校高度重视,保障日常公用经费的投入,确保学校正常运转,努力改善办学条件。现对2012年春学期教育经费的投入、使用情况进行报告,具体情况如下: 一、教育经费的保障情况 2012年,上级教育部门对我校义务教育经费按要求按时、足额到位,教师工资按时足额兑现,统一发放。财政对基础教育转移支付经费

论教育支出结构与教育经费的充足和使用效率

论教育支出结构与教育经费的充足和使用效率 倪 俊 摘要:本文从教育经费支出内部结构出发,采用国际比较和地区比较的方法,从教育事业性经费支出结构分析了我国教育经费的充足程度,从教育事业性 经费中公用经费支出结构分析了我国教育经费的使用效率,并从教育经费支 出结构的角度考察了经费的充足性和使用效率与地方经济发展水平的关系。 基本结论是,从国际比较来看我国教育经费存在不足现象,从地区比较来看 我国教育经费充足程度和使用效率存在地区差异。地方经济发展水平对教育 经费的充足程度有显著正向影响,而对经费使用效率并无显著影响关系。 关键词:支出结构;充足;使用效率 Exploration of Adequacy and Efficiency of Education Funds from thePerspective of Regional Structure Differences of Education ExpenditureStructure (Graduate School of Education,Peking University,Beijing,100871) Abstract:From the perspective of international and regional structuredifference of education funds'expenses ,this paper analyze the adequacyof education recurrent expenses and the efficiency of education nonpersonalexpenses.Three basic conclusions can be reached from the analysis.First,from the perspective of international comparision ,there is inadequacyof edcuation funds in China.Second ,from the perspective of regionalcomparision ,there are both inadequacy and inefficiency of educationfunds among different districts.Third,level of local economic developmenthas significant effect on the adequacy of edcation funds but no significanteffect on the efficiency of education funds. Key words :Expenses'sturcture;Adequacy ;Efficiency 一、问题提出 教育支出结构是教育资源充足性和利用效率的重要体现,它从财政方面反映着教育资源的配置和使用情况,并影响着教育产出的质量和数量。 衡量教育经费充足的角度和指标较多。在讨论教育经费的过程中,人们可以用投入、产出,以及教育系统内部运行有关特征指标来讨论和评价教育经费的充足程度。以往的关于教育经费的研究,更多的关注教育经费投入的充足性和公平性[1],有的从教育经费投入总量(如公共教育支出占GDP 比重、公共教育支出占财政支出的比重[2]),或者从不同层次的教育经费投入总量入手[3],也有的从生均教育经费入手,还有的从教育经费按来源渠道细分从各种渠道的人均教育经费入手[4],与经费结构的研究,更多的侧重教育经费来源结构(即投入结构),较少的关注教育经费支出结构。从教育经费支出结构这一角度分析教育经费充足的研究尚未被深入发掘。因此,本研究试图从我国教育经费支出结构的国际差异与地区差异出发,多角度地分层次、分地区考察教育经费的充足。 相对于教育财政的充足与公平,关于教育财政的效率的研究较少。虽然有一些财政资源利用效率指标供人们进行效率研究,如生均教育支出这样的综合指标,以及教学支出占经常性比例、管理支出占经常性经费比例、人员支出占经常性经费比例等结构指标,但是,由于效率评价指标并不存在绝对合理的界限或标准,无论是