肿瘤个体化治疗靶标检测

肿瘤个体化治疗检测

靶向药物(targeted medicine)是目前最先进的用于治疗癌症的药物,它通过与癌症发生、肿瘤生长所必需的特定分子靶点的作用来阻止癌细胞的生长。靶向药物是随着当代分子生物学、细胞生物学的发展产生的高科技药物。

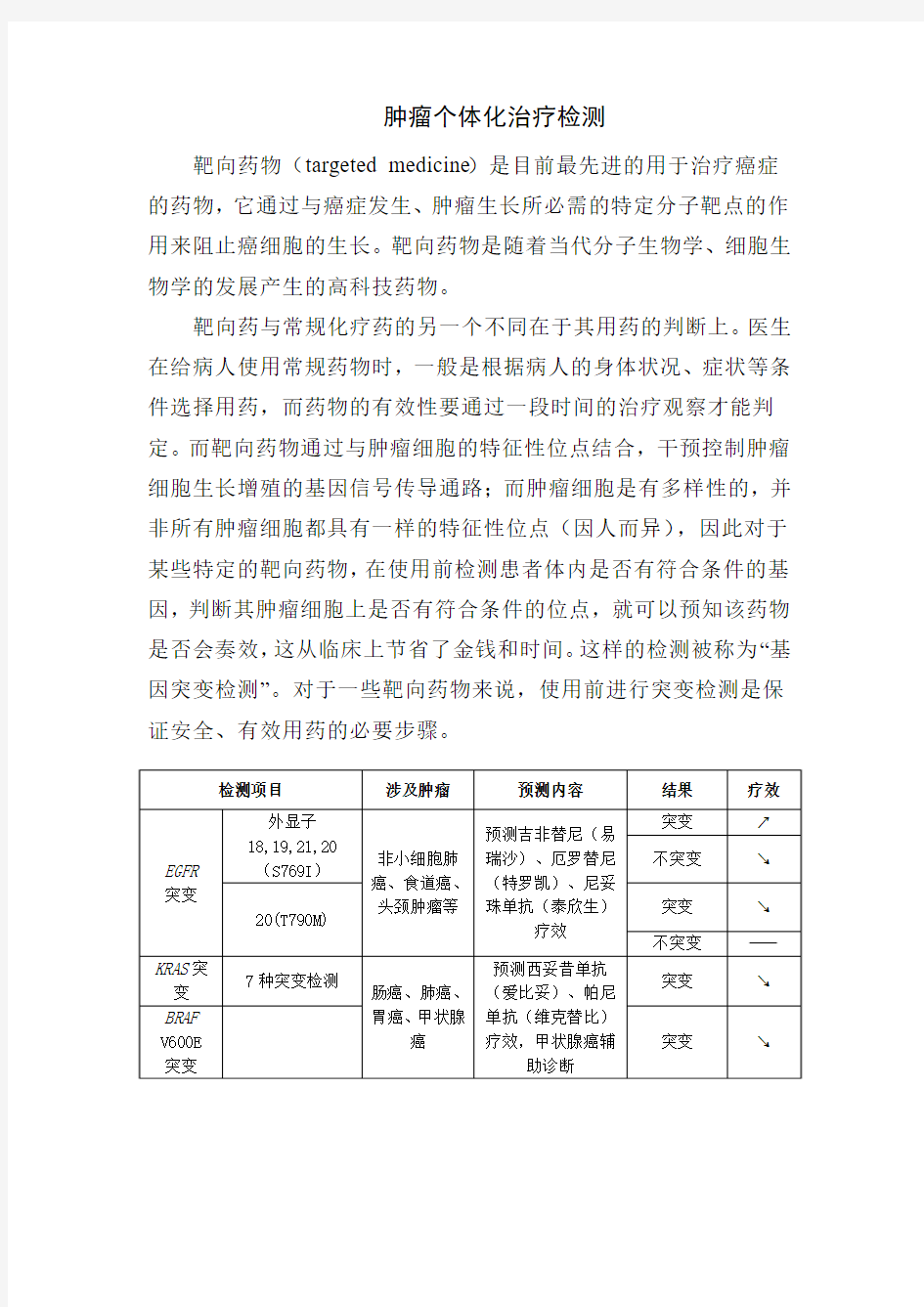

靶向药与常规化疗药的另一个不同在于其用药的判断上。医生在给病人使用常规药物时,一般是根据病人的身体状况、症状等条件选择用药,而药物的有效性要通过一段时间的治疗观察才能判定。而靶向药物通过与肿瘤细胞的特征性位点结合,干预控制肿瘤细胞生长增殖的基因信号传导通路;而肿瘤细胞是有多样性的,并非所有肿瘤细胞都具有一样的特征性位点(因人而异),因此对于某些特定的靶向药物,在使用前检测患者体内是否有符合条件的基因,判断其肿瘤细胞上是否有符合条件的位点,就可以预知该药物是否会奏效,这从临床上节省了金钱和时间。这样的检测被称为“基因突变检测”。对于一些靶向药物来说,使用前进行突变检测是保证安全、有效用药的必要步骤。

肿瘤个体化治疗基因检测流程

肿瘤个体化治疗基因检测流程 1、目的: 保证所有肿瘤组织准确检测,符合技术要求。 2、范围: 所有技术人员及质检人员均适用。 3、职责: 3.1技术主管负责本规程的执行和监督。 3.2所有技术人员必须严格按照本规程的要求进行操作。 4、主要内容: 4.1病理常规操作 4.1.1病理样本的接收 4.1.1.1首先核对病理申请单与标本上的红色号码是否一致。 4.1.1.2核查病理申请单上写明的送检标本及数目是否与实际送检标本一致。 4.1.1.3观察送检标本的大小及固定液比例是否合适。(1)穿刺活检及纤支镜所取的小标本,4%中性甲醛(10%中性福尔马林)固定组织的量应在6~10倍。(2)对于较大的手术切除标本,应及时切开固定;核对后将病理申请单和标本编上病理标本号。 4.1.1.4将病人姓名、性别、年龄、病历号、科别、临床诊断、部位、标本来源、标本例数等逐项录入电脑存储。 4.1.1.5作为病理资料不仅要做好计算机录入工作,还须进行文字登记,以便病理档案长期保存。

4.1.2组织固定 临床医师切取标本后,应尽快将标本置于盛有足够量固定液的容器内,尽量避免可能出现固定不及时或不充分导致标本干涸或腐败,无法进行切片制作。添加的量应6~10倍于标本体积. 4.1.3取材及其后期处理 4.1.3.1病理科病理医生取材 4.1.3.2核对标本及其标志与申请单是否一致。 4.1.3.3按照病理取材规范选取病变及正常组织。 4.1.3.4对送检标本进行大体描述。 4.1.3.5取材后的标本保存至少两周。 4.1.3.6放入自动脱水机进行水洗-脱水-透明-浸蜡前处理。 4.1.4包埋 4.1.4.1先将熔化的石蜡倾入模具,再用加热的镊子夹取已经浸蜡的组织块,注意:特定的制定面或最下面向下埋入熔蜡。 4.1.4.2注意标本的编号和标本要对准,防止污染。 4.1.4.3为下一步切片准备,提供介质。 4.1.5切片 4.1. 5.1刀片锋利,组织块预冷。 4.1. 5.2切5-10um的连续组织切片,置于玻片上。 4.1. 5.3捞片,烘干。 4.1.6HE染色 苏木素-伊红染色。

个体化药物治疗及其基因诊断_周宏灏

·专论·个体化药物治疗及其基因诊断 周宏灏 王连生 药物反应个体差异是药物治疗中的普遍现象。临床上许多药物仅对部分患者有效。据估计,哮喘、心血管疾病以及精神病治疗药物有效率约为60%,多达40%的患者疗效不理想甚至无效[1]。而在糖尿病和肿瘤等治疗药物中,有效率更低。药物反应个体差异是临床药物治疗失败的重要原因。与此同时,个别患者对常规药物治疗非常敏感而出现各种程度不等的药物不良反应的情况也十分普遍。据美国流行病学资料统计,严重药物不良反应在医院患者中高达6.7%,且0.32%的住院患者因药物不良反应而死亡,在各类死亡原因中药物不良反应死亡排名第4~6位[2]。药物反应个体差异也是药物不良反应的罪魁祸首。此外,在新药研发中,70%~80%的候选药因少数个体对药物异常反应而未能上市或上市后被撤出市场。由于普遍存在药物反应的个体差异,使得许多药物疗效及其治疗的安全性无法准确预测。因此,长期以来,临床医生在制定药物治疗方案时,除了考虑患者病情以及药物适应症等情况外,往往还要加入个人的临床经验。好的经验被称为药物治疗艺术。如何把握这门艺术,实行安全有效的药物治疗,一直是医学工作者追求的目标。 40多年前,临床发现肌松药琥珀胆碱超敏感个体在常规剂量下,患者出现呼吸肌麻痹,且持续时间长。经查明这种高敏感性反应是一种遗传性反应,源于血浆假性胆碱酯酶基因变异引起机体对琥珀胆碱灭活能力缺陷所致。尽管人群中琥珀胆碱高敏反应个体频率非常小,在高加索人中仅为1/3500,但由于这种异常反应的危险性大,因而查明这种高敏药物反应机理具有非常重要的临床意义。同时,这一事件连同早期的美芬妥因、异喹胍、华法林和异烟肼等一些药物异常反应的典型遗传现象,促进了新学科遗传药理学的迅速形成与发展。这门新兴学科系统研究药物反应相关蛋白的基因多态性变异对蛋白功能和临床药物治疗的影响。经过50多年的发展,遗传药理学先后发现并查明了多种药物代谢酶遗传多态性,对一些药物的体内代谢动力学或临床疗效或临床不良反应的影响及其规律,这些代谢酶包括细胞色素P450氧化酶C Y P2D6、C Y P2C19、C Y P2C9、N乙酰基转移酶2(N A T2)、巯嘌呤甲基转移酶(t h i o p u r i n e m e t h y l t r a n s f e r a s e,T P M T)等。同时,P糖蛋白(P-g l y c o p r o t e i n,P G P)、有机阴离子转运蛋白O A T P-C等转运体以及5-羟色胺(5-H T)受体等对药物临床治疗具有显著影响的多态性变异及其机理也被陆续发现。 目前,多数经遗传药理学研究所查明的药物异常反应均属于单基因遗传性反应。这些反应主要是因药物代谢酶基因变异导致酶活性异常,服药后体内药物未能被正常代谢消除而排出体外,导致体内过高或过低药物浓度所致。这种异常药物反应往往可以通过调整药物剂量来获得理想药物疗效。P450药物代谢酶C Y P2D6就是一个十分典型的代表。由于数种多态性点突变以及基因多拷贝的原因,人群中C Y P2D6酶活性呈现4种表型分布,它们分别是弱代谢型、中间代谢型、强代谢型以及超代谢型。在高加索人群中他们的频率依次为7%、40%、50%以及3%。亚洲人群中,C Y P2D6的弱代谢者发生频率不到1%。约10%的西班牙人为超代谢型,瑞典人中超代谢型约占1%~2%。C Y P2D6酶活性遗传多态性在临床上影响可待因、美多洛尔、卡维地洛、阿咪替林、氟哌啶醇等40多种药物临床治疗疗效。通过药物剂量调整,例如,应用阿咪替林治疗时,对于从弱代谢到超代谢4种分型的患者可分别给予40%、80%、120%及180%的剂量,便可以消除不同分型的个体间因代谢差异所造成的药物作用浓度的差异,达到理性疗效[3]。同样,对于C Y P2C19的底物奥美啦唑、西泰普兰、安定、兰索啦唑以及雷贝啦唑,C Y P2C9底物华法林、格列本脲、甲苯黄丁尿、醋硝香豆素,N A T2底物异烟肼,T P M T的底物硫唑嘌呤等也可通过类似的药物剂量调整,来消除代谢酶遗传多态性在药物临床治疗中引发的药物反应个体差异。 作者单位:410078长沙,中南大学临床药理研究所

迪安肿瘤个体化治疗

迪安肿瘤个体化治疗 个体化治疗前沿简介>> 大规模人群调查和世界卫生组织调查均发现药物安全性问题是住院病人致死最重要的原因之一,居于全部死亡原因的第五位。 “全世界每年死亡的患者中,有1/3是药物不良反应所致。这是由传统的给药方式造成的,医生没有考虑人的个体差异,而是千人一药,千人一量。” 周宏灏——我国遗传药理学的开拓者、中国工程院院士。 华法林——常用抗凝药,在美国每年200万患者在服用该药,造成高达10万例严重的副作用,其中包括数千人死亡的。该药个体剂量差异可相差20倍,剂量过大会使病人有出血的危险;剂量太少可能会导致血栓,心脏病,中风,甚至死亡。 最佳用药剂量很大程度上取决于药物相关基因变异,即单核苷酸多态性(SNP)。SNP 的复杂性,决定了药物反应的多态性,所以个体化用药,也意味着理想的治疗需要进行全基因组的药物筛选。目前,个体化治疗已经成为恶性肿瘤、高血压、糖尿病等重大慢性疾病临床治疗的发展方向和最有效的手段。 肿瘤个体化用药及有关检测 目前常用的抗肿瘤化疗药物对患者治疗的有效性低于70%,约20%-35%的患者接受了不恰当的药物治疗。如果肿瘤治疗能够同病异治、因人而异、实施个体化治疗,将能够大大提高疗效,避免过度治疗和降低患者经济负担,减少医疗资源的浪费。随着药物基因组学以及蛋白质组学、转录组学等高通量分子检测技术的出现,分子靶向技术治疗癌症的个体化治疗手段——即从个体基因组中分析和鉴别患者之间存在的疾病相关的个体差异,并利用这些差异来合理的指导临床治疗,已经成为医学界广泛共识。 卫生部2010年11月首次发布了《结直肠癌诊疗规范》,明确规定:确诊为复发或转移性结直肠癌时,应进行相关基因状态检测,制定个体化治疗方案,患者确定为复发或转移性结直肠癌接受爱必妥、帕尼单抗(抗EGFR单抗)时,必须检测肿瘤组织的KRAS基因状态。肿瘤细胞表面存在着接收不同信号的通道。抗EGFR单抗通过阻断EGFR二聚体的形成,抑制其下游的细胞内信号传导,从而抑制肿瘤细胞的存活、增值等。但如果KRAS基因突变可旁路激活细胞内信号传导,从而导致抗EGFR单抗失效。所以,通过检测KRAS基因有否突变,医生就可以有针对性的区别给药。 南京军总全军病例中心——迪安分子病理诊断中心 南京军区南京总医院病理科是国内规模最大、水平最高的病理专业科室之一,同时开展医教研全面工作的病理专业科室,2005年首批成为全军临床病理中心。国内独立实验室领跑者——迪安公司与南京军总病理中心整合优质技术资源,发起建立了“南京军总全军病理中心-迪安分子病理真的中心”。配备了领先的技术平台,包括基因芯片、基因测序、实时荧光PCR、荧光原位杂交技术等,多位博士、教授、主任医师亲自指导,旨在为华东乃至全国的医疗机构和患者提供高质量的肿瘤分子变了检测、诊断、咨询及学术推广服务。中心是全国性的、少有的具有医疗资质的专业分子病理诊断平台,是您需要的肿瘤个体化用药相关检测服务的最佳选择。

试题治疗药物监测与个体化给药1

2017试题-治疗药物监测与个体化给药(必修-1.5学分) 1.下列哪一个是不需要监测血药浓度的药物(D) A.地高辛B.茶碱C.卡马西平D.雷尼替丁 2.对于同一种药物下列叙述正确的是(B) A.不同种属的动物有效剂量相同 B.不同种属的动物产生相同药理作用的血药浓度相近 C.同一种属的动物有效剂量差异极大 D.不同种属的动物的有效剂量与产生相同药理作用的血药浓度均相差极大 3.下列关于用药个体差异的确切描述是(B) A.不同年龄的病人用药剂量不同 B.相同药物给予相同剂量但疗效因人而异的反应 C.不同体重的病人用药剂量不同 D.不论何种药物不同病人的剂量都应不同 4.不需要进行血药浓度监测的情况为(D) A.长期用药 B.特殊人群用药时 C.合并用药时 D.医生对该药物药动学特征不了解时* 5.以下所列项目中,不属于评价肾功能的是(D) A.血尿素氮(BUN) B.血清肌酐(Scr) C.肌酐清除率(Clcr) D.血清碱性磷酸酶6.关于血药浓度下列叙述不正确的是(B) A.随着血药浓度的变化,药物的药理作用有时会发生变化 B.血药浓度与表观分布容积成正比 C.血药浓度是指导临床用药的重要指标 D.通过不同时间的血药浓度可以计算药动学参数 7.地高辛有效血药浓度范围为(B) A.0.5~1.0μg/ml

B.0.9~2.0μg/ml C.0.9~1.0μg/ml D.0.9~2.5μg/ml 8.下列哪项不是常用的血药浓度监测方法(A) A.容量分析法 B.气相色谱法 C.高效液相色谱法 D.免疫学方法 9.关于给药个体化确切的叙述是(D) A.不同的民族给予不同的剂量 B.不同的种族给予不同的剂量 C.不同年龄给药剂量不同 D.根据每个病人的具体情况制定给药方案 10.给药个体化的步骤中含有下列几项:①给药;②确定初始给药方案;③选择药物及给药途径;④明确诊断;⑤测定血药浓度、观察临床效果;⑥处理数据,求出动力学参数制定调整后的给药方案。它们的顺序为 选出合适答案(B) A.②③①④⑤⑥① B.④③②①⑤⑥① C.④②③①⑤⑥① D.②③④①⑤⑥① 二、配伍选择题:一组试题共用一组备选答案,选项在前,题干在后。每题只有一个正确答案。每个选项可供选择一次,也可重复选用,也可不被选用。考生只须为每道试题选出一个最佳答案。 (11-15题共用备选答案)如下: A.生理因素B.病理因素C.遗传因素D.制剂因素E.药物因素 11.药动学相互作用(E) 12.女性较男性对药物作用敏感(A) 13.不同家族的人的药动学存在差异(C)

肿瘤个体化治疗检测技术指南(精准医疗-DNA检测-试剂盒研发)

肿瘤个体化治疗检测技术指南 (试行)

前言 肿瘤的个体化治疗基因检测已在临床广泛应用,实现肿瘤个体化用药基因检测标准化和规范化,是一项意义重大的紧迫任务。本指南从诊断项目的科学性、医学实验室检测方法的准入、样本采集至检测报告发出的检测流程、实验室质量保证体系四个方面展开了相关论述,使临床医生能够了解所开展检测项目的临床目的、理解检测结果的临床意义及对治疗的作用;医学实验室为患者或临床医护人员提供及时、准确的检验报告,并为其提供与报告相关的咨询服务。检测技术的标准化和实验室准入及质量保证对临床和医学实验室提出了具体的要求,以最大程度的保证检测结果的准确性。 本指南是参考现行相关的法规和标准以及当前认知水平下制定的,随着法规和标准的不断完善,以及肿瘤个体化治疗靶点基因的不断发现,本技术规范相关内容也将进行适时调整。 本指南起草单位:中国医学科学院肿瘤医院分子肿瘤学国家重点实验室、苏州生物医药创新中心,经国家卫生计生委个体化医学检测技术专家委员会、中国抗癌协会相关专业委员会、中华医学会检验医学分会、中华医学会肿瘤学分会的专家修订。 本指南起草人:詹启敏、曾益新、王珏、姬云、钱海利、李晓燕、孙石磊

目录 1. 本指南使用范围 (1) 2. 简介 (1) 3. 标准术语和基因突变命名 (1) 3.1标准术语 (1) 3.2 基因突变命名 (2) 3.3 参考序列 (2) 3.4 各类变异 (2) 4. 分析前质量保证 (5) 4.1 样本类型及获取 (5) 4.2 采样质量的评价 (6) 4.3 样本采集中的防污染 (6) 4.4 样本运送和保存 (6) 5.分析中质量保证 (7) 5.1 实验室设计要求 (7) 5.2 检测方法 (7) 5.3 DNA提取方法与质量控制 (13) 5.4 RNA提取方法与质量控制 (14) 5.5 试剂的选择、储存及使用注意事项 (14) 5.6 核酸扩增质量控制 (15) 5.7 设备维护和校准 (15) 5.8 人员培训 (15) 5.9 方法的性能验证 (16)

肿瘤个体化治疗检测技术指南(总40页)

肿瘤个体化治疗检测技术指南(总40页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

肿瘤个体化治疗检测技术指南 (试行)

前言 肿瘤的个体化治疗基因检测已在临床广泛应用,实现肿瘤个体化用药基因检测标准化和规范化,是一项意义重大的紧迫任务。本指南从诊断项目的科学性、医学实验室检测方法的准入、样本采集至检测报告发出的检测流程、实验室质量保证体系四个方面展开了相关论述,使临床医生能够了解所开展检测项目的临床目的、理解检测结果的临床意义及对治疗的作用;医学实验室为患者或临床医护人员提供及时、准确的检验报告,并为其提供与报告相关的咨询服务。检测技术的标准化和实验室准入及质量保证对临床和医学实验室提出了具体的要求,以最大程度的保证检测结果的准确性。 本指南是参考现行相关的法规和标准以及当前认知水平下制定的,随着法规和标准的不断完善,以及肿瘤个体化治疗靶点基因的不断发现,本技术规范相关内容也将进行适时调整。 本指南起草单位:中国医学科学院肿瘤医院分子肿瘤学国家重点实验室、苏州生物医药创新中心,经国家卫生计生委个体化医学检测技术专家委员会、中国抗癌协会相关专业委员会、中华医学会检验医学分会、中华医学会肿瘤学分会的专家修订。 本指南起草人:詹启敏、曾益新、王珏、姬云、钱海利、李晓燕、孙石磊

目录 1. 本指南使用范围.................................. 错误!未指定书签。 2. 简介............................................ 错误!未指定书签。 3. 标准术语和基因突变命名.......................... 错误!未指定书签。 3.1标准术语.................................................... 错误!未指定书签。 3.2 基因突变命名 ............................................... 错误!未指定书签。 3.3 参考序列 ................................................... 错误!未指定书签。 3.4 各类变异 ................................................... 错误!未指定书签。 4. 分析前质量保证.................................. 错误!未指定书签。 4.1 样本类型及获取.............................................. 错误!未指定书签。 4.2 采样质量的评价 (6) 4.3 样本采集中的防污染.......................................... 错误!未指定书签。 4.4 样本运送和保存.............................................. 错误!未指定书签。 5.分析中质量保证................................... 错误!未指定书签。 5.1 实验室设计要求.............................................. 错误!未指定书签。 5.2 检测方法 ................................................... 错误!未指定书签。 5.3 DNA提取方法与质量控制...................................... 错误!未指定书签。 5.4 RNA提取方法与质量控制...................................... 错误!未指定书签。 5.5 试剂的选择、储存及使用注意事项.............................. 错误!未指定书签。 5.6 核酸扩增质量控制............................................ 错误!未指定书签。 5.7 设备维护和校准.............................................. 错误!未指定书签。 5.8 人员培训 ................................................... 错误!未指定书签。 5.9 方法的性能验证.............................................. 错误!未指定书签。

个体化药物治疗及其基因诊断

#专论#个体化药物治疗及其基因诊断 周宏灏王连生 药物反应个体差异是药物治疗中的普遍现象。临床上许多药物仅对部分患者有效。据估计,哮喘、心血管疾病以及精神病治疗药物有效率约为60%,多达40%的患者疗效不理想甚至无效[1]。而在糖尿病和肿瘤等治疗药物中,有效率更低。药物反应个体差异是临床药物治疗失败的重要原因。与此同时,个别患者对常规药物治疗非常敏感而出现各种程度不等的药物不良反应的情况也十分普遍。据美国流行病学资料统计,严重药物不良反应在医院患者中高达617%,且0132%的住院患者因药物不良反应而死亡,在各类死亡原因中药物不良反应死亡排名第4~6位[2]。药物反应个体差异也是药物不良反应的罪魁祸首。此外,在新药研发中,70%~80%的候选药因少数个体对药物异常反应而未能上市或上市后被撤出市场。由于普遍存在药物反应的个体差异,使得许多药物疗效及其治疗的安全性无法准确预测。因此,长期以来,临床医生在制定药物治疗方案时,除了考虑患者病情以及药物适应症等情况外,往往还要加入个人的临床经验。好的经验被称为药物治疗艺术。如何把握这门艺术,实行安全有效的药物治疗,一直是医学工作者追求的目标。 40多年前,临床发现肌松药琥珀胆碱超敏感个体在常规剂量下,患者出现呼吸肌麻痹,且持续时间长。经查明这种高敏感性反应是一种遗传性反应,源于血浆假性胆碱酯酶基因变异引起机体对琥珀胆碱灭活能力缺陷所致。尽管人群中琥珀胆碱高敏反应个体频率非常小,在高加索人中仅为1/3500,但由于这种异常反应的危险性大,因而查明这种高敏药物反应机理具有非常重要的临床意义。同时,这一事件连同早期的美芬妥因、异喹胍、华法林和异烟肼等一些药物异常反应的典型遗传现象,促进了新学科遗传药理学的迅速形成与发展。这门新兴学科系统研究药物反应相关蛋白的基因多态性变异对蛋白功能和临床药物治疗的影响。经过50多年的发展,遗传药理学先后发现并查明了多种药物代谢酶遗传多态性,对一些药物的体内代谢动力学或临床疗效或临床不良反应的影响及其规律,这些代谢酶包括细胞色素P450氧化酶CYP2D6、CYP2C19、CYP2C9、N乙酰基转移酶2(NAT2)、巯嘌呤甲基转移酶(th i o puri n e m ethy ltransferase,TP MT)等。同时,P糖蛋白(P-g lycoprotein,PGP)、有机阴离子转运蛋白OATP-C等转运体以及5-羟色胺(5-H T)受体等对药物临床治疗具有显著影响的多态性变异及其机理也被陆续发现。 目前,多数经遗传药理学研究所查明的药物异常反应均属于单基因遗传性反应。这些反应主要是因药物代谢酶基因变异导致酶活性异常,服药后体内药物未能被正常代谢消除而排出体外,导致体内过高或过低药物浓度所致。这种异常药物反应往往可以通过调整药物剂量来获得理想药物疗效。P450药物代谢酶CYP2D6就是一个十分典型的代表。由于数种多态性点突变以及基因多拷贝的原因,人群中CYP2D6酶活性呈现4种表型分布,它们分别是弱代谢型、中间代谢型、强代谢型以及超代谢型。在高加索人群中他们的频率依次为7%、40%、50%以及3%。亚洲人群中,CYP2D6的弱代谢者发生频率不到1%。约10%的西班牙人为超代谢型,瑞典人中超代谢型约占1%~2%。CYP2D6酶活性遗传多态性在临床上影响可待因、美多洛尔、卡维地洛、阿咪替林、氟哌啶醇等40多种药物临床治疗疗效。通过药物剂量调整,例如,应用阿咪替林治疗时,对于从弱代谢到超代谢4种分型的患者可分别给予40%、80%、120%及180%的剂量,便可以消除不同分型的个体间因代谢差异所造成的药物作用浓度的差异,达到理性疗效[3]。同样,对于CYP2C19的底物奥美啦唑、西泰普兰、安定、兰索啦唑以及雷贝啦唑,CYP2C9底物华法林、格列本脲、甲苯黄丁尿、醋硝香豆素,NAT2底物异烟肼,TP MT的底物硫唑嘌呤等也可通过类似的药物剂量调整,来消除代谢酶遗传多态性在药物临床治疗中引发的药物反应个体差异。 作者单位:410078长沙,中南大学临床药理研究所

肿瘤个体化治疗基因检测.doc

第一部分项目背景 一、肿瘤临床转化医学背景 21世纪伊始,人类基因组研究成果斐然,在循证医学的浪潮推动下,基因组学、RNA组学和反应组学等生命科学与医学领域交融,转化,率先在肿瘤个体化靶向治疗领域进入了NCCN和ASCO、CSCO各种肿瘤临床治疗规范。在一系列转化应用中,使患者明显获益,各种基于循证医学的肿瘤多中心、大样本、随机性双盲的前瞻性研究结果,共同提示基因检测用于肿瘤转化医学靶向治疗和个体化化疗,不仅是肿瘤医药学领域里程碑式的革命,也将诊断病理学科带入了分子病理、个体化治疗的新时代。 美国Kalorama Information公司在2007年发表了关于分子诊断的专题市场调查报告“分子诊断:全球主要市场”(Molecular Diagnostics: Major World Market)。报告预计从2006年到2016年分子诊断市场的平均年增长率达到41.5%。药物基因组学在这10年间将有184%的平均年增长率,预计癌症相关基因的检测平均年增长率将达到68%。 据我国卫生部统计,20世纪90年代我国肿瘤发病率已上升为127例/10万人。近年来我国每年新增肿瘤患者160~170万人,总数估计在600万人左右,肿瘤已经成为我国的第一死亡原因。肿瘤患者对治疗有效性的提高需求迫切,2007年我国医院肿瘤用药销售额累计约为158.7亿元人民币,同比上一年增长高达61.2%,大大高于其它医疗药品的市场增长幅度。但抗肿瘤药物广泛应用的同时,给患者带来严重的问题:治疗的有效率不高、针对性不强、副反应较多、费用昂贵等。 基于药物基因组学临床检测的肿瘤个体化治疗为上述问题解决带来曙光,美国ASCO已公布的多个临床实验已证实,通过检测肿瘤患者肿瘤组织中的基因突变靶点及基因SNP分型、mRNA基因定量表达,为临床提供靶向及个体化化疗的依据,能显著提高治疗的有效率,降低药物毒副作用。如:2009年1月美国ASCO消化肿瘤会议总结:选择K-ras野生基因型患者应用EGFR单抗使美国2008年节约了601亿美金,并把这一晚期患者生存期提高了11.5个月。会议达成了一项PJO决议,肠癌患者必须在靶向治疗前进行K-ras基因检测。国际上的相关组织如美国临床肿瘤学会(ASCO)、美国放射肿瘤学会(ASTRO)和欧洲

2015肿瘤个体化治疗检测技术指南

2015肿瘤个体化治疗检测技术指南(试行) 发布时间:2015-08-04作者:SFDA 前言 肿瘤的个体化治疗基因检测已在临床广泛应用,实现肿瘤个体化用药基因检测标准化和规范化,是一项意义重大的紧迫任务。本指南从诊断项目的科学性、医学实验室检测方法的准入、样本采集至检测报告发出的检测流程、实验室质量保证体系四个方面展开了相关论述,使临床医生能够了解所开展检测项目的临床目的、理解检测结果的临床意义及对治疗的作用;医学实验室为患者或临床医护人员提供及时、准确的检验报告,并为其提供与报告相关的咨询服务。检测技术的标准化和实验室准入及质量保证对临床和医学实验室提出了具体的要求,以最大程度的保证检测结果的准确性。 本指南是参考现行相关的法规和标准以及当前认知水平下制定的,随着法规和标准的不断完善,以及肿瘤个体化治疗靶点基因的不断发现,本技术规范相关内容也将进行适时调整。 本指南起草单位:中国医学科学院肿瘤医院分子肿瘤学国家重点实验室、苏州生物医药创新中心,经国家卫生计生委个体化医学检测技术专家委员会、中国抗癌协会相关专业委员会、中华医学会检验医学分会、中华医学会肿瘤学分会的专家修订。 本指南起草人:詹启敏、曾益新、王珏、姬云、钱海利、李晓燕、孙石磊 DNA RNA.jpg 目录 1. 本指南使用范围 1 2. 简介 1 3. 标准术语和基因突变命名 1

3.1标准术语 1 3.2 基因突变命名 2 3.3 参考序列 2 3.4 各类变异 2 4. 分析前质量保证 5 4.1 样本类型及获取 5 4.2 采样质量的评价 6 4.3 样本采集中的防污染 6 4.4 样本运送和保存 6 5.分析中质量保证 7 5.1 实验室设计要求 7 5.2 检测方法 7 5.3 DNA提取方法与质量控制 13 5.4 RNA提取方法与质量控制 14 5.5 试剂的选择、储存及使用注意事项 14 5.6 核酸扩增质量控制 15 5.7 设备维护和校准 15 5.8 人员培训 15 5.9 方法的性能验证 16 6. 分析后质量保证 17 6.1 检测结果的记录 17 6.2 失控结果的记录与分析 17

临床个体化用药

个体化用药研究 充分考虑每个病人的遗传因素(即药物代谢基因类型)、性别、年龄、体重、生理病理特征以及正在服用的其它药物等综合情况的基础上制定安全、合理、有效、经济的药物治疗方式称为个体化用药。个体化用药能够减少药物浪费、减轻病人的经济负担和时间花费。 个体化用药是现代医学用药的重大进展,我国临床药理学的快速发展始于20世纪70年代,而国外发展得更早一些[1]。临床药代动力学理论的建立和完善,使得治疗医学领域产生了一门重要技术—治疗药物监测(TDM),并在近二十多年的医学实践中发挥重大作用。随着人类基因组学的发展,以及临床药物疗效与毒副作用个体多样性的表现,近三年来,国外又提出了药物基因组学,它可以提高用药的安全性和有效性,减少药物不良反应的发生,为发展个体化用药提供了新的理论依据。 一、药物动力学研究与个体化用药 临床药代动力学理论为临床个体化给药提供了理论基础。80年代后期,在我国形成了治疗药物监测的新体系。治疗药物监测的目的,是通过测定体液(或血液)中药物浓度,利用药代动力学的原理和计算方法,使给药方案个体化,提高药物的疗效、避免或减少毒性反应。临床使用的药物中有一部分可通过此法进行检验。药代动力学的主要内容是随着时间变化,药物及其代谢产物在生物体液、组织和排泄物中定量变化的规律。为了较为正确地描述需采用适当的数学模型,建立微分方程。一般用房室模型来说明不同药物进入体内的转运。 例如环孢素在小肠吸收时可被小肠壁上皮细胞中的CYP3A酶系代谢或被小肠上皮细胞表达的P一糖蛋白阻止吸收,吸收后主要经肝脏的CYP3A酶系代谢。因此,环孢素在人体内的吸收和消除都具有非线性药动学特点,血液中药物谷浓度与服用剂量不成比例,稍微增减剂量,均会引起血药浓度较大波动。药师应告知病人不要随意减量。临床上将环孢素改为150 mg/d与125 mg/d交替使用,这样易致血药浓度波动大,建议改为135 mg/d,结果血药浓度稳定在130 ng/m左右,环孢素在体