《游褒禅山记》同步练习4 doc

《游褒禅山记》同步练习

【课文基础】

1.请给下列加点字注音

褒.禅()庐冢.()谬.误()窈.然()

瑰.怪()胜.道()君圭.()深父.()

2.文学常识填空

王安石,(朝代)政治家、思想家、文学家。字,晚号。

他写的《游褒禅山记》从文体上属,它可以描绘山川、景物和人事。有议论的,如《》,也有抒情色彩的,如《》。

3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一句是()

①别人有的我也有,当然主要的不是物质上的东西。

②群众提出的意见,我们应该认真分析,迅速处理,而不应该束之高阁。

③李洪志的歪理邪说欺骗性再大,自焚事件发生后,少数痴迷者也应该醒悟。

A.必需关于即使 B.必需对于无论

C.必须关于无论 D.必须对于即使

4.下列加点的熟语使用正确的一项是( )

A.记得有一次我生病了,妈妈都坚持要我背乘法口诀表,背不出就不准我吃饭。妈妈唱红脸,爸爸就唱白脸,所以当时我更喜欢爸爸多一点。

B.我们一定要从今年多起特大瓦斯爆炸中吸取教训,触类旁通,严防此类事故的发生。C.浙江绿城俱乐部董事长宋卫平,今天在接受本报特约记者采访时表示:我们敢于揭盖子,就是为了中国足球的整体利益。

D.巴以冲突不断升级,中东局势充满变数,令许多旅游者和投资者退避三舍。

5.下列各句在表达上没有语病的是( )

A.由于她这样好的成绩,得到了老师和同学们的赞扬。

B.为开阔学生视野,我们要开展丰富多彩的课余活动。

C.我们要尽一切力量使我国农业走上机械化、集体化。

D.我们要在思想上自觉地抵制不良的坏风气。

阅读课文,然后完成下列各题

6.解释下列加点的文言词语

①始舍于其址,而卒葬之。②有碑仆道,其文漫灭。

③有穴窈然。④盖予所至,比好游者不能十一。

⑤不得极夫游之乐也⑥至于幽暗昏惑而无物以相之。

7.指出下列各句的活用情况

①以故其后名之曰褒禅②有泉侧出

③其见愈奇④常在于险远

⑤而予亦悔其随之,而不得极夫游之乐也

8.解释下列句中古今的含义

①比好游者尚不能十一。

②世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在险远。

③至于幽暗昏惑而无物以相之。

④此所以学者不可以不深思而慎取之也

9.阅读全文体会作者是如何将记叙、议论结合在一起的。

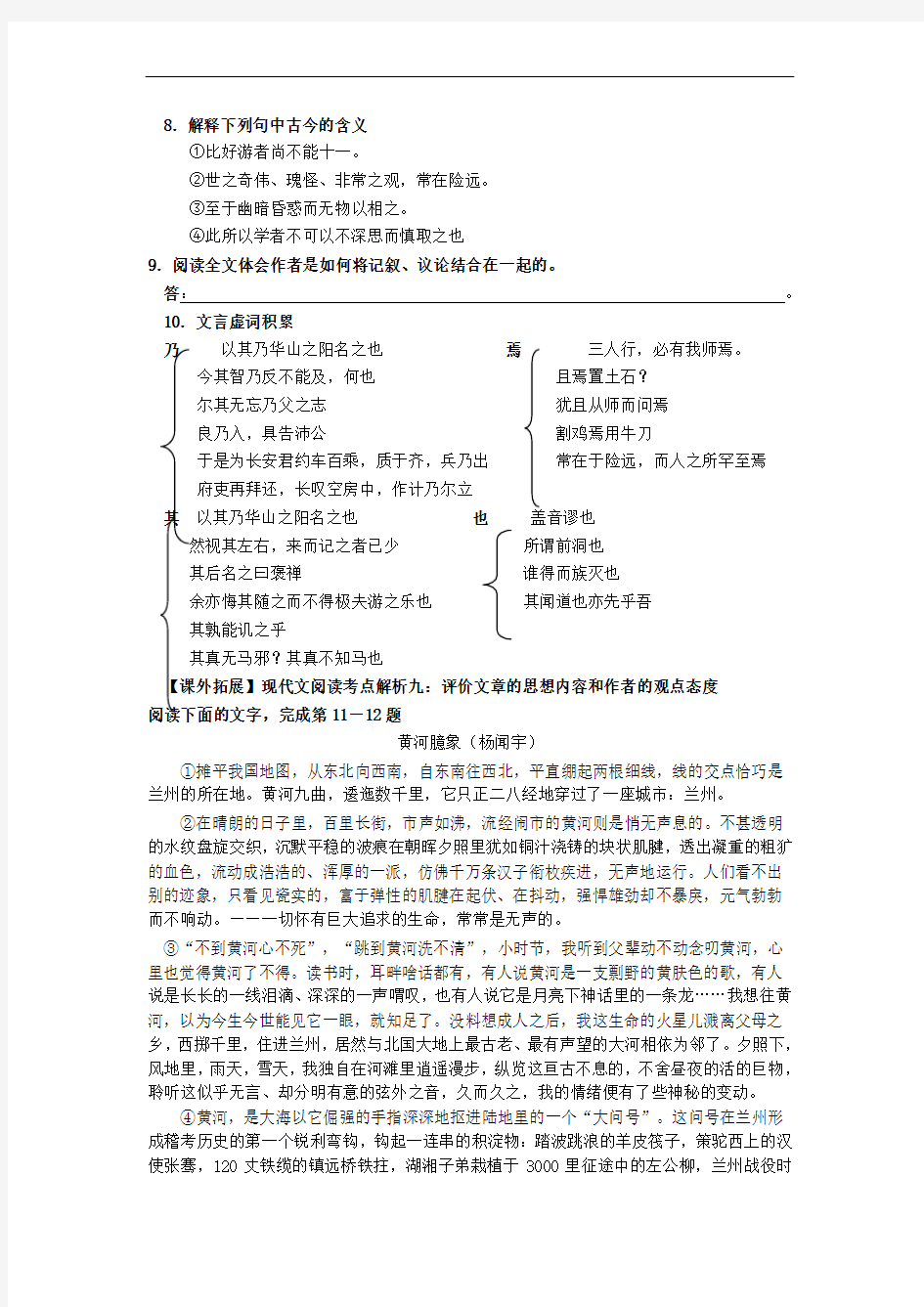

答:。10.文言虚词积累

乃以其乃华山之阳名之也焉三人行,必有我师焉。

今其智乃反不能及,何也且焉置土石?

尔其无忘乃父之志犹且从师而问焉

良乃入,具告沛公割鸡焉用牛刀

于是为长安君约车百乘,质于齐,兵乃出常在于险远,而人之所罕至焉

府吏再拜还,长叹空房中,作计乃尔立

其以其乃华山之阳名之也也盖音谬也

然视其左右,来而记之者已少所谓前洞也

其后名之曰褒禅谁得而族灭也

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也其闻道也亦先乎吾

其孰能讥之乎

其真无马邪?其真不知马也

【课外拓展】现代文阅读考点解析九:评价文章的思想内容和作者的观点态度

阅读下面的文字,完成第11-12题

黄河臆象(杨闻宇)

①摊平我国地图,从东北向西南,自东南往西北,平直绷起两根细线,线的交点恰巧是兰州的所在地。黄河九曲,逶迤数千里,它只正二八经地穿过了一座城市:兰州。

②在晴朗的日子里,百里长街,市声如沸,流经闹市的黄河则是悄无声息的。不甚透明的水纹盘旋交织,沉默平稳的波痕在朝晖夕照里犹如铜汁浇铸的块状肌腱,透出凝重的粗犷的血色,流动成浩浩的、浑厚的一派,仿佛千万条汉子衔枚疾进,无声地运行。人们看不出别的迹象,只看见瓷实的,富于弹性的肌腱在起伏、在抖动,强悍雄劲却不暴戾,元气勃勃而不响动。——一切怀有巨大追求的生命,常常是无声的。

③“不到黄河心不死”,“跳到黄河洗不清”,小时节,我听到父辈动不动念叨黄河,心里也觉得黄河了不得。读书时,耳畔啥话都有,有人说黄河是一支剽野的黄肤色的歌,有人说是长长的一线泪滴、深深的一声喟叹,也有人说它是月亮下神话里的一条龙……我想往黄河,以为今生今世能见它一眼,就知足了。没料想成人之后,我这生命的火星儿溅离父母之乡,西掷千里,住进兰州,居然与北国大地上最古老、最有声望的大河相依为邻了。夕照下,风地里,雨天,雪天,我独自在河滩里逍遥漫步,纵览这亘古不息的,不舍昼夜的活的巨物,聆听这似乎无言、却分明有意的弦外之音,久而久之,我的情绪便有了些神秘的变动。

④黄河,是大海以它倔强的手指深深地抠进陆地里的一个“大问号”。这问号在兰州形成稽考历史的第一个锐利弯钩,钩起一连串的积淀物:踏波跳浪的羊皮筏子,策驼西上的汉使张骞,120丈铁缆的镇远桥铁拄,湖湘子弟栽植于3000里征途中的左公柳,兰州战役时

在炮火中旋动不已的大型水车……这些记载过我们民族的年代的实物,有的化作了濒水而立的花岗岩石雕,有的尚绵延着一线活气,对“问号”努力进行解释。

⑤黄河,又是天际一霎闪电掣开的鞭影,鞭杆攥在汪洋的掌心里(渤海是汪洋紧握的拳头),鞭捎抽打在一个微微耸起的背脊上。在兰州,黄河并不是箭杆式地插城而过,每于人迹稀寥处折个大弯,长的波痕便斜倾如熊腰,低吼喑呜,拍石崩岸,狂不可羁,这一种地上没有路便要踢开一条路,前方没有海自己便要掬成一个海的霸王气概,着实惊人!黄河在兰州,并不晓得前程上还有横流四衍的壶口、有“平地一声雷”的龙门、有大禹神斧劈裂的三门峡。浪未至而气先凝,这一条由海魂挥动着闪电似的长鞭,它那征服一切的气度是先天具备的。

⑥“黄河远上白云间”,那仅仅是它远上昆仑时偶尔一现的背影。兰州乃挟水之山城,夜来两厢灯火,珠玑罗列,金冠嵯峨,洋洋洒洒映进黄河,致使这里的流水成为千里躯体上光明璀璨,瑰丽无比的一个段落。“昆仑者,天象之大也”,昆仑怎么也容纳不了的黄河,正从我身边经过……

11.文章第②⑥两段所描写的内容有什么异同?

答:______________________________________________________

。12.下列对文章的理解和赏析,正确的两项是()

A.第①段叙说兰州的位置及黄河流经兰州的情况,写出了兰州是体味黄河的最佳地方,自然引起后文的“臆象”。

B.文章先写“我”为黄河的神奇所吸引,再写“我”与黄河相依为邻,最后写“我”与黄河密不可分,全文线索清晰,结构谨严。

C.文章先写黄河“悄无声息”、“沉默乎稳”,再突出黄河征服一切的霸王气度,欲扬先抑,曲折多姿。

D.文章描写了黄河兰州段景象,又指出黄河在兰州并不晓得前程上还有“横流四衍的壶口”

等景象,虚实结合,表现了黄河全程的声威气势。

E.文章最后指出“昆仑怎么也容纳不了”黄河,借“天象之大”的昆仑反衬黄河,充分表现黄河粗犷、浑厚的性格和宽广、博大的胸怀。

【能力提升】

13.联系生活设计三个人物的关系,借助联想和虚拟,构思情节,设计对话。(70字左右)

青年女子(双眼一瞥):

中(老)年男子(沉呤):

中(老)年妇女(蛮横):

14.商品经济社会中,广告无处不在,有些广告语会给我们留下深刻的印象。比如:

(1)围棋高手孔祥明写的《我情我心》一书,其广告语用的是陈祖德先生评价该书的一句话:围棋;八段,写作:九段。

(2)杭州有个凝聚历史文化的游览胜地宋城,其广告语为:给我一天,还你千年。

请你从这两则广告语中任选一个,在下面的横线上写出这则广告语给公众传递了怎样的信息。

答:

【写作积累】15.阅读下列文段,写出感点

从前,有一位画家想画出一幅人人见了都喜欢的画。画毕,他拿到市场上去展出。画旁

放了一支笔,并附上说明:每一位观赏者,如果以为此画有欠佳之笔,均可在画中着上记号。晚上,画家取回了画,发现整个画面都涂满了记号——没有一笔一划不被指责。画家十分不快,对这次尝试深感失望。

画家决定换一种方法去试试。他又摹了一张同样的画拿到市场上展出。可这次,他要求观赏者将其最为欣赏的妙笔标上记号。当画家再取回蜮时,画面又被涂遍了记号——一切曾被指责的笔划,如今却换上了赞美的标记。

感

点:。

《游褒禅山记》参考答案

【课文基础】

1.bāo zhǒng miùyǎo guīshēng guīfǔ

2.宋朝介甫半山记《岳阳楼记》《小石潭记》

3. D(①“必须”是表示事理上和情理上的必要,即表示“一定要”。句中横线后有动词“有”,只能用副词“必须”修饰;“必需”是指一定要有的,不可少的。②“关于”表示引进行为或事物的关系者:这里是指示对象,应用“对于”。③“无论”是表示条件不同而结果不变,“即使”表示让步假设,这里应用“即使”)

4.C(揭盖子,意思为“比喻揭露矛盾或问题”,用在此处贴切;A,白脸,京剧中的反派角色,指扮演反面的角色,对事情采取尖酸苛刻的态度。唱白脸的应该是妈妈。B,触类旁通,掌握了关于某一事物的知识,而类推同类中的其他事物。D退避三舍,比喻对人让步,不相争。)

5. B(A句“得到”缺主语,可改为“由于这样好的成绩,她得到了……”。C句“走上”缺少宾语,应改为“走上……的道路”。D句语病为重复,“不良”“坏”保留其一。)

6.答案:①居住②倒③幽暗深远④大概⑤尽情享受⑥辅佐

7.答案①名词用作动词,命名②名词作状语,从旁边

③动词作名词,看到的景象④形容词用作名词,险远的地方

⑤用作动词,尽情享受

8.答案

①十一古义:十分之一。今义:序数词。

②非常古义:不同平常。今义:特别,副词。

③至于古义:至,动词,到达,达到;于,介词。今义:表示另提一件事,介词。

④所以古义;……的原因。今义:因果连闯,用在后一分句。

学者古义:读书人,求学的人,偏正短语。今义有学问的人,名词。

9.答案:由第二段“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。…...盖其又深,则其至又加少矣。”引出第三段的“而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。”由第二段的“方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。”引出“力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?”

10.文言虚词积累

乃

是,在焉于之、于此、于彼

竟然在哪里

你的之

于是,就哪里,怎么

才啊

与尔一起表示“这样”。

其也

它表示判断语气

它(他)的表示陈述或解释语气

指示代词,那、那些用在句末,表示疑问或反诘

第一人称,我、自己表示语气停顿

表示反问的语气“难道”

是……还是

【课外拓展】

11.两段描写的都是黄河兰州段的景色。但第②段写的是白天之景,第⑥段写的是夜晚之景。第②段表现黄河悄无声息而又强悍雄劲的特点,第⑥段表现黄河璀璨瑰丽的特点。(或合在一起说:……第②段写的是黄河白天流经兰州的情景,表现了黄河悄无声息而又强悍雄劲、元气勃勃的特点。第⑥段写的是黄河夜晚流经兰州时的情景,表现了黄河光明璀璨、瑰丽无比的特点。

12.A D (B项:“‘我’与黄河密不可分”属无中生有。C项:“欲扬先抑”属无中生有。E项:“反衬”说得不对。)

【能力提升】

13.青年女子(双眼一瞥):爸爸,赵局长的案子事发了,您可要当心哟!哪天……

中(老)年男子(沉呤):甭怕,你爸自有办法。

中(老)年妇女(蛮横):怕什么!撑死胆大的,饿死胆小的。那钱厂长不就是给我家欢欢宠物狗买了根金项链嘛,大不了把欢欢抓走。

14.(1)高度赞扬孔祥明精湛的写作技艺。(答“孔祥明围棋技艺高超”算错)

(2)旅游胜地宋城有着千年之久的历史文化传统。

【写作积累】

15.感点:不管做什么,只要使部分人满意就够了。因为有些人看来丑恶的东西,有些人却认为是美好的。

游褒禅山记原文、注释及翻译.docx

游褒禅山记 王安石 原文第一段 褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址① ,而卒葬之② ;以故,其后名之曰“褒禅”③。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也④ 。距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也⑤ 。距洞百余步,有碑仆道⑥ ,其文漫灭⑦ ,独其为文犹可识曰“花山”⑧。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也⑨ 。 注释: ①浮图:梵( fàn)语(古印度语)音译词,也写作“浮屠”或“佛图”,本意是佛或佛教徒,这里指和尚。慧褒:唐代高僧。舍:名词活用作动词, 建舍定居。址:地基,基部,基址,这里指山脚。②而:连词,并且。卒:终,最后。之:指褒禅山麓。③以故:因为(这个)缘故。名:命名, 动词。禅:梵语译音“禅那” 的简称,意思是“静思”,指佛家追求的一种境界。后来泛指有关佛教的人 和事物,如禅师、禅子、坐禅、禅房、禅宗、禅林、禅杖等。褒禅,慧褒禅师。 ④慧空禅院:寺院名。庐冢( zhǒng):古时为了表示孝敬父母或尊敬师 长,在他们死后的服丧期间,为守护坟墓而盖的屋舍,也称“庐墓”。这 里指慧褒弟子在慧褒墓旁盖的屋舍。庐:屋舍。(一说指慧褒生前的屋舍。)冢:坟墓。 ⑤华山洞:南宋王象生《舆地纪胜》第四十八写作“华阳洞”,看正文 下句,应写作“华阳洞”。以:因为。乃:表示判断,有“为”、“是”的 意思。阳:山的南面。古代称山南为“阳”,山北为“阴”。名:命名,动 词。 ⑥仆道:“仆(于)道”的省略,倒在路旁。 ⑦其文漫灭:碑文模糊,磨灭。文:碑文,与下文“独其为文(碑上残 存的文字)”的“文”不同。漫灭,指碑文剥蚀,模糊不清。 ⑧独:唯独,只有。其:指代石碑。文:文字,这里指的是碑上残存的 文字。犹:还,仍。 ⑨今言“华”(huā)如“华( huá)实”之“华( hu á)”者,盖音谬也:汉字最初只有“花(huā)”字,没有“华”字,后来有了“华”字,“华”“花”分家,“华”才读为huá。(王安石认为碑文上的“花”是按 照“华”的古音而写的今字,仍应读huā,而不应读“华( huá奢侈、虚浮)实”的 huá。按,这里说的不是五岳中的“华(hu à)山”)。言:说。盖:承接上文,解释原因,有“大概因为”的意思。谬:错误。 原文第二段 其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也① 。由山以上五六里,有穴窈然② ,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也③ ,谓之后洞。余与四人拥火以入④ ,入之愈深,其进愈难,而其见⑤ 愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出⑥ 。盖予所至,比好游者尚不能十一 ⑦ ,然视其左右,来而⑧ 记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣⑨ 。方是时⑩ ,予之力尚足以入,火尚足以明也⑾ 。既其出⑿ ,则或咎其欲出者⒀,而予亦悔其随之而不得极夫游之乐也⒁ 。 注释: ①侧出:从旁边涌出,记游:指在洞壁上题诗文留念。 ②上:名词活用作动词,向上走。窈(yǎo)然:幽深的样子。 ③问:探究,追究。深,形容词活用作名词,深度。则:副词,用于判 断句表示肯定,相当于“就”。虽:即使。穷:形容词活用为动词,走到尽 头。 ④拥火:拿着火把。拥,持,拿。以:连词,连接状语与中心词。 ⑤见:动词活用作名词,见到的景象。 ⑥怠:懈怠。且:副词,将,将要。

游褒禅山记教学设计优质课一等奖

《游褒禅山记》教学设计 《游褒禅山记》是必修二第三单元中第三篇课文,本单元为古代山水游记类散文,作品多以作者游玩经历中所见所感综述成文,由于散文故事情节性弱行文恣意洒脱加之对文言的厌烦恐惧心理使得高一学生对游记类散文敬而远之。有效地引导学生从思辨的角度深入文本,体会景中蕴含的情感与哲理,感悟文章严谨的行文与作者高尚的情操对培养学生综合思辨能力提高文言阅读兴趣大有裨益。 【三维目标】 (一)知识与技能 1.了解王安石及其作品的有关常识。 2.掌握重要文言字词及文言现象。 (二)过程与方法 1.利用注释、工具书疏通文字,教师进行点拨、解难。 2.通过学生合作教师引导,理解作者“有志”“尽吾志”的观点。 3.重视诵读,落实背诵要求,联系学习过的实词的意义和用法,温故知新。 (三)情感态度与价值观 学习作者“尽吾志”和做学问“不可不深思而慎取”的治学态度,明白其借鉴意义。 【教学重难点】 1、理清文章思路 2、学习文章“因事见理”的写作手法 3、学会用质疑批判的目光看待问题 【教学课时】:2课时 【教学过程】 一、导入新课——人生若只如初见 “水是眼波横,山是眉峰聚”,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,灵

动的山山水水给了我们飞扬的思绪和无尽的感慨。被誉为“十一世纪的革命家”的王安石在游褒禅山时有什么样的发现与收获呢,带着问题怀着期待让我们一起走进《游褒禅山记》。 二、疏通文本——字斟句酌为哪般 1、齐读文章,纠正易错字音 2、整体感知文章,梳理文章脉络 游山——游洞——感叹——感悟——补记 3、通过导学案检测学生对重要实词虚词掌握情况,对学生不懂的实 词采取生问生答的抢答模式 4、教师总结“其”的用法 三质疑探究——奇文共赏疑义相析 1、为什么说《游褒禅山记》不是“合格”的游记散文 (设计思路:在题解中介绍游记类文体并分析游记类问题的特征后,不难发现文章“即事说理”的特点,让学生学会用批判性的思维去分析文本,为后面深入分析文本做准备。) 预设:其一,文章山水描摹过少 其二,作者半途而废未得风景 其三,议大于叙文体不符 2、王安石在山道旁看到什么表现出王安石什么特点 (设计思路:让学生抓住文本,深入分析文本,体会作者情感态度) 预设:有碑仆道,其文漫灭,表现出王安石细心谨慎的特点 3、作者游洞的经历是怎样的表现出了怎样的规律 (设计思路:引导学生概括游踪,训练学生分析概括能力,并能结合生活谈自己感想) 入,题记者少,乃至加少。这种情况又表现出无限风光在险处的人生规律,而人们往往是“就难避轻

王安石《游褒禅山记》原文和译文

王安石《游褒禅山记》原文和译文 原文:褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。 译文:褒禅山也称为华山。唐代和尚慧褒当初在这里筑室居住,死后又葬在那里;因为这个缘故,后人就称此山为褒禅山。现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒和尚的墓舍。距离那禅院东边五里,是人们所说的华山洞,因为它在华山南面而这样命名。距离山洞一百多步,有一座石碑倒在路旁,上面的文字已被剥蚀、损坏近乎磨灭,只有从勉强能认得出的地方还可以辨识出“花山”的字样。现在将“华”读为“华实”的“华”,大概是(因字同而产生的)读音上的错误。 原文:其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其虽好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽”。遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。 译文:由此向下的那个山洞平坦而空阔,有一股山泉从旁边涌出,在这里游览、题记的人很多,(这就)叫做“前洞”。经由山路向上走五六里,有个洞穴,一派幽深的样子,进去便(感到)寒气逼人,打问它的深度,就是那些喜欢游险的人也未能走到尽头──这是人们所说的“后洞”。我与四个人打着火把走进去,进去越深,前进越困难,而所见到的景象越奇妙。有个懈怠而想退出的伙伴说:“再不出去,火把就要熄灭了。”于是,只好都跟他退出来。我们走进去的深度,比起那些喜欢游险的人来,大概还不足十分之一,然而看看左右的石壁,来此而题记的人已经很少了。洞内更深的地方,大概来到的游人就更少了。当(决定从洞内退出)时,我的体力还足够前进,火把还能够继续照明。我们出洞以后,就有人埋怨那主张退出的人,我也后悔跟他出来,而未能极尽

游褒禅山记的教案 公开课

游褒禅山记 教学目标: 1、掌握文言常见词语的意义和用法,加强文言文字词句知识的积累。 2、理解作者“尽吾志”的思想,体会“深思慎取”的重要性。 3、学习文章“因事见理,叙议结合”的写作手法。 教学重点:正确理解作者“尽吾志”的观点。 教学难点:学习文章“因事见理”的写作手法。 教学方法:诵读法、串讲法、讨论法相结合。 教学工具:多媒体课件辅助 教学时数:三课时 教学过程: 第二课时 一、导入新课: 这一单元我们所学习的古文大都是实用类文言文,其中有史传(《鸿门宴》、《郑伯克段于鄢》)、行状(《段太尉逸事状》)、奏表(《陈情表》)、书信(《报任安书》),那《游褒禅山记》是一篇什么?(游记)。人们常说游记是:“纸上山水”,上节课我们已经疏通了文意,对这篇“纸上山水”有了一些初步感受。今天我们就跟随作者王安石一起来继续欣赏褒禅山的风景并一同感悟风景之外的人生体验。 二、课文分析: 1 、第一段:这一段介绍褒禅山概况。都写了褒禅山的什么? 明确:山之名、山之寺、山之洞、山之碑。 2 、第二段:这一段记游华山洞的经过,按照游踪可以分两层: 第一层(开头到“遂与之俱出”)记游洞经过; 第二层(“盖余所至”至段末)追记后洞中所见并表示遗憾心情。 华山洞分为前后两洞,前洞什么样?后洞什么样?着重哪一部分?为什么? 明确:前洞平旷,记游者甚众。后洞窈、寒、深,记游者少。着重写后洞。为下一部分的议论作铺垫。 作者游洞的心情经历了什么样的变化? 明确:兴致盎然--有人怠,与之俱出—悔。 3、第三段:这一段主要写游华山洞的心得,是这篇课文的重点和精华部分。 层次划分:①用一“叹”字紧承上文,领起全段。②以古人作为立论的标准,从“求思”的深度和广度两方面,分析了古人“往往有得”的原因。③拿世人的避难就易,同古人的“求思”精神对比。④阐述宏伟目标,险远的道路和“志”、“力”、“物”三者的内在联系。⑤强调只要尽了自己的主观努力,即使不能达到目的,也可以“无讥”、“无梅”。 具体分析志、力、物之间的关系。 明确:王安石揭示了成功的条件就是“志”、“力”、“物”,强调了“力”与“物”这两个客观条件的作用,又强调了“志”这个主观因素的关键作用,强调只要尽己之志,虽然不能达到目的,亦可“无悔”、“无讥”,作者在这儿所论述的既是游山之所得,又是治学处事之理,也是成就一切事业之道。 引导学生对此进行讨论。 4、第四段:这一段写由仆碑所得到的感悟,指出对待传闻要采取“深思慎取”的态度。 本段中作者是表达了怎样的观点,这一观点是怎样演绎出来的? 明确:仆碑—其文漫灭—音谬—古书之不存—谬其传——何可胜道者哉—观点:学者不可以不深思而慎取之也。 5、第五段:补叙同游者的籍贯、姓名和作记时间,以及作者籍贯、署名。

游褒禅山记原文及翻译

游褒禅山记原文及翻译 (2021最新版) 作者:______ 编写日期:2021年__月__日 【篇一】 褒禅山亦谓之华(huā)山(褒禅山,旧称华(花)山,位于安徽巢湖市含山县城东北7.5公里),唐浮图(1)慧褒始舍于其址,而(2)卒葬之;以故(3)其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院(4)者,褒之庐冢(zhǒng)也。距其院东五里,所谓华(huā)山洞(5)者,以其乃华(huā)山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆(pū)道(6),其文(7)漫灭,独(8)其为文犹可识曰“花山”。今言“华(huā)”

如“华(huá)实”之“华(huá)”者,盖音谬也(9)。 其下平旷,有泉侧出(10),而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上(11)五六里,有*(xué)窈(yǎo)然,入之甚寒,问(12)其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火(13)以入,入之愈深,其进愈难,而其见(14)愈奇。有怠(15)而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖(16)余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而(17)记之者已少。盖其又深,则(18)其至又加少矣。方是时(19),余之力尚足以入,火尚足以(20)明也。既(21)其出,则(22)或咎其欲出者(23),而余亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。 于是(24)余有叹焉:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之(25)深而无不在也。夫(27)夷以(26)近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而(28)人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而(29)又不随(30)以怠,至于(31)幽暗昏惑而无物以相(xiàng)之,亦不能至也。然力足以(32)至焉,于人(33)为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其(34)孰能讥之乎?此余之所得也(35)! 余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传(36)而莫能名者,何可胜道(37)也哉!此所以(38)学者不可以(39)不深思而慎取之也。

游褒禅山记(王安石)原文

游褒禅山记(王安石)原文 游褒禅记(王安石) 褒禅山亦谓之华(huā)山(褒禅山,旧称华()山,位于安徽巢湖市含山县城东北7.5公里),唐浮图(1)慧褒始舍于其址,而(2)卒葬之;以故(3)其后名之曰褒禅。今所谓慧空禅院(4)者,褒之庐冢(zhǒng)也。距其院东五里,所谓华(huā)山洞(5)者,以其乃华(huā)山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆(pū)道(6),其文(7)漫灭,独(8)其为文犹可识曰花山。今言华(huā)如华(hu )实之华(hu )者,盖音谬也(9)。 其下平旷,有泉侧出(10),而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上(11)五六里,有穴(xu )窈(yǎo)然,入之甚寒,问(12)其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火(13)以入,入之愈深,其进愈难,而其见(14)愈奇。有怠(15)而欲出者,曰:不出,火且尽。遂与之俱出。盖(16)余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而(17)记之者已少。盖其又深,则(18)其至又加少矣。方是时(19),余之力尚足以入,火尚足以(20)明也。既(21)其出,则(22)或咎其欲出者(23),而余亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。 于是(24)余有叹焉:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之(25)深而无不在也。夫(27)夷以(26)近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,

常在于险远,而(28)人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而(29)又不随(30)以怠,至于(31)幽暗昏惑而无物以相(xi ng)之,亦不能至也。然力足以(32)至焉,于人(33)为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其(34)孰能讥之乎?此余之所得也(35)! 余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传(36)而莫能名者,何可胜道(37)也哉!此所以(38)学者不可以(39)不深思而慎取之也。 四人者:庐陵(40)萧君圭君玉,长乐(41)王回深父(fǔ),余弟安国(42)平父(fǔ)、安上纯父(fǔ)。 至和元年(43)七月某日,临川王某记。 注释 ⑴浮图:梵(f n)语(古印度语)音译词,也写作浮屠或佛图,本意是佛或佛教徒,这里指和尚。慧褒:唐代高僧。舍:名词活用作动词,建舍定居。址:地基,基部,基址,这里指山脚。 ⑵而:连词,并且。卒:死,去世。之:指褒禅山麓。 ⑶以故:因为(这个)缘故,译为因此。名:命名,动词。禅:梵语译音禅那的简称,意思是静思,指佛家追求的一种境界。后来泛指有关佛教的人和事物,如禅师、禅子、坐禅、禅房、禅宗、禅林、禅杖等。褒禅,慧褒禅师。 ⑷慧空禅院:寺院名。庐冢(zhǒng):古时为了表示孝敬父母

初中语文古文赏析王安石《游褒禅山记》译文与赏析(附作者简介)

王安石《游褒禅山记》译文与赏析(附作者简介) 一、作者介绍(吴汝煜) 王安石(1021—1086),北宋政治家、文学家。字介甫,号半山。抚州临川(今属江西)人。封荆国公,世称王荆公。谥文,又称王文公。 王安石自幼随做地方官的父亲王益转徙于新淦、庐陵、新繁、韶州等地,至景祐四年(1037),全家始定居于江宁。早年的播迁生活,使他较为广泛地接触到社会的贫困和人民的苦难,产生了“心哀此黔首”(《感事》)的感情。他“少好读书”(《宋史·王安石传》),“自百家诸子之书,至于《难经》《素问》《本草》诸小说,无所不读,农夫女工,无所不问。”(《答曾子固书》)年十七八,即以稷、契自命:“才疏命贱不自揣,欲与稷、契遐相希”(《忆昨诗示诸外弟》),表现出不同凡响的志趣。庆历二年(1042)登杨窴榜进士第,签书淮南判官。庆历七年(1047)调知鄞县,便着手兴修水利,贷谷与民,受到人民爱戴。嘉祐元年(1056)为群牧判官,后历官常州知州、提点江东刑狱、三司度支判官、知制诰等。任度支判官时,受同僚宋敏求委托,在家藏唐人诗集的基础上编《唐百家诗选》。神宗即位,召为翰林学士兼侍讲。熙宁二年(1069)任参知政事,次年拜相。在神宗支持下,制定并推行农田水利、青苗、均输、保甲、免役、市易、保马等新法,使国力有所增强。因遭到反变法派的猛烈攻击,于熙宁七年(1074)罢相,次年复拜相,进《三经新义》,立于学官。熙宁九年(1076)再次辞去相位,退居江宁,潜心于学术研究和诗歌创作。元祐元年(1086)司马光执政,尽废新法,王安石忧愤病死。王安石事迹,见《宋史》本传、《续资治通鉴长编》《宋诗纪事》《宋人轶事汇编》《宋稗类钞》等。 王安石是欧阳修倡导的北宋诗文革新运动的积极参加者。早在庆历三年(1043),他就抨击西昆派的代表人物杨亿、刘筠“以其文词染当世,学者迷其端原”,批判他们的文风“无文章黼黻之序”(《张刑部诗序》)。后来他的文学观随着变法思想的形成而明显地表现出功利主义的倾向。他的文学主张的核心是:“文章合用世”(《送董传》),“务为有补于世”(《上人书》)。但不否定修辞技巧的作用:“容(形式美)亦未可已也,勿先之,其可也。”(同前)他的文学创作正是这种主张的具体实践。 王安石是唐宋八大家之一。他的散文创作以论说文的成就最为突出。大致可以分为四类:①直接向皇帝陈述政见的奏议。如《上仁宗皇帝言事书》,批评北宋中叶整个官僚政治制度的腐败现象,提出法先王之意,主张“改易更革”;《本朝百年无事劄子》系统地阐述仁宗在位41年间的政治措施的得失,劝勉神宗革除“因循末俗之弊”。这类文章具有组织严密,析理精微,措词大胆切直而又很有分寸、语气诚敬干脆而又富于鼓动性等特点。尤其是《上仁宗皇帝言事书》,洋洋万言,体大思精,近人梁启超以为“秦汉以后第一大文”,惟贾谊《陈政事疏》“稍足方之”(《王荆公》第21章)。②是针砭现实的杂文。如《原过》《使医》,短小精悍,巧于用比;《兴贤》《委任》,从正反两面反复论证,逻辑性很强;《闵习》《知人》批判世人溺于旧习和君主不能识贤,笔锋锐利,寄慨深远。③是人物论和史评。如《子贡》《鲧说》《伯夷》《读〈江南录〉》《读〈孟尝君传〉》《读〈柳宗元传〉》,一反传统之见,发前人所未发,储欣以为能“希风《史记》论赞,奇美特绝”(《临川全集录》卷二)。其中《读〈孟尝君传〉》全文不足百字,而抑扬吞吐,胜意迭出,尤为短文中的杰作。④书序和信札及其他。如《周礼义序》《诗义序》等,在学术见解中体现了他反传

游褒禅山记原文及翻译

距洞百余步,有碑仆(pū)道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”。距离山洞一百多步,有一座石碑倒在路上,上面的文字已被剥蚀、损坏近乎磨灭,只有从勉强能认得出的地方还可以辨识出“花山”的字样。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。 现在将“华”读为“华实”的“华”,大概是(因字同而产生的)读音上的错误。 其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

《游褒禅山记》原文及翻译

《游褒禅山记》原文及翻译 原文 褒禅山亦谓之华(huā)山(褒禅山,旧称华(花)山,位于安 徽巢湖市含山县城东北7.5公里),唐浮图慧褒始舍于其址,而卒 葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢 (zhǒng)也。距其院东五里,所谓华(huā)山洞者,以其乃华 (huā)山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆(pū)道,其文漫灭, 独其为文犹可识曰“花山”。今言“华(huā)”如“华(huá)实”之“华(huá)”者,盖音谬也。 其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴(xué)窈(yǎo)然,入之甚寒,问其深,则其好游者 不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难, 而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。 盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足以入,火尚足以 明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之,而不得极夫游 之乐也。 于是余有叹焉:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所 罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相(xiàng)之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为 有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之 所得也! 余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。

游褒禅山记原文及翻译

。 游褒禅山记 褒禅山,亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。 褒禅山也称为华山。唐代和尚慧褒当初在这儿的山脚下筑室居住,死后也葬在那里;因为这个缘故,后人就称/命名此山为褒禅山。 今所谓慧空禅院者,褒之庐冢(zhǒng)也。距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也。 现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒和尚的墓旁庐舍。距离那禅院东边五里,是人们所说的华阳

。 洞,因为它在华山南面而这样命名它的。 距洞百余步,有碑仆(pū)道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”。 距离山洞一百多步,有一座石碑倒在路上,上面的文字已被剥蚀、损坏近乎磨灭,只有从勉强能认得出的地方还可以辨识出“花山”的字样。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。 现在将“华”读为“华实”的“华”,大概是(因

。 字同而产生的)读音上的错误。 其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。 由此向下的那个山洞平坦而空阔,有一股山泉从旁边涌出,在这里游览、题记的人很多,(这就)叫做“前洞”。 由山以上五六里,有穴(xué)窈(yǎo)然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。 经由山路向上五六里,有个洞穴,一派幽深的样

。 子,进去便(感到)寒气逼人,打问它的深度,就是那些喜欢游险的人也未能走到尽头——这是人们所说的“后洞”。 余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。 我与四个人打着/持着火把走进去,进去越深,则前进越困难,而所见到的景象越奇妙。 有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。 有个懈怠而想退出的伙伴说:“再不出去,火把将

游褒禅山记教学设计-优质课一等奖

游褒禅山记》教学设计 《游褒禅山记》是必修二第三单元中第三篇课文,本单元为古代山水游记类散文,作品多以作者游玩经历中所见所感综述成文,由于散文故事情节性弱行文恣意洒脱加之对文言的厌烦恐惧心理使得高一学生对游记类散文敬而远之。有效地引导学生从思辨的角度深入文本,体会景中蕴含的情感与哲理,感悟文章严谨的行文与作者高尚的情操对培养学生综合思辨能力提高文言阅读兴趣大有裨益。 【三维目标】 (一)知识与技能 1.了解王安石及其作品的有关常识。 2.掌握重要文言字词及文言现象。 (二)过程与方法 1.利用注释、工具书疏通文字,教师进行点拨、解难。 2.通过学生合作教师引导,理解作者“有志”“尽吾志”的观点。 3.重视诵读,落实背诵要求,联系学习过的实词的意义和用法,温故知新。 (三)情感态度与价值观 学习作者“尽吾志”和做学问“不可不深思而慎取”的治学态度,明白其借鉴意义。 【教学重难点】 1、理清文章思路 2、学习文章“因事见理”的写作手法 3、学会用质疑批判的目光看待问题 【教学课时】:2 课时 【教学过程】 一、导入新课——人生若只如初见 “水是眼波横,山是眉峰聚” ,“登山则情满于山,观海则意溢于海” ,灵

二、疏通文本 字斟句酌为哪般 1、 齐读文章,纠正易错字音 游山——游洞——感叹——感悟 补记 run 动的山山水水给了我们飞扬的思绪和无尽的感慨。被誉为“十一世纪的革命家” 的王安石在游褒禅山时有什么样的发现与收获呢,带着问题怀着期待让我们一起 走进《游褒禅山记》。 2、整体感知文章,梳理文章脉络 3、通过导学案检测学生对重要实词虚词掌握情况,对学生不懂的实 词采取生问生答的抢答模式 4、教师总结“其”的用法 ** lit JK J 却 rhi me 示在 t±± " 八 以—巧**? L L I N dL!也 N tii ■■ C >的ftflYj ■丁白勺 N 白勺 < 3 > HP 用国妊 z 辛* itT 亦M 不晌丹 (斗 m M —人*加" *.乜,ei C -L * p > - < 2 >■示兼!IflK ? “ H HT L£j 于Lt 匕乎〒 " < 3>谯賀崔卧昉矩4 gr 三质疑探究一一奇文共赏疑义相析 1、 为什么说《游褒禅山记》不是“合格”的游记散文? (设计思路:在题解中介绍游记类文体并分析游记类问题的特征后,不难发现 文章“即事说理”的特点,让学生学会用批判性的思维去分析文本,为后面深 入分析文本做准备。) 预设:其一,文章山水描摹过少 其二,作者半途而废未得风景 其三,议大于叙文体不符 2、 王安石在山道旁看到什么?表现出王安石什么特点? (设计思路:让学生抓住文本,深入分析文本,体会作者情感态度) 预设:有碑仆道,其文漫灭,表现出王安石细心谨慎的特点 3、 作者游洞的经历是怎样的?表现出了怎样的规律? (设计思路:引导学生概括游踪,训练学生分析概括能力,并能结合生活谈自

高一语文《游褒禅山记》原文和翻译

高一语文《游褒禅山记》原文和翻译 王安石 原文: 褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍於其址,而卒葬之;以故其 後名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百馀步,有碑仆道,其 文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。 其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,──所谓前洞也。由山以 上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其虽好游者不能穷也, ──谓之後洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽”;遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则 其至又加少矣。方是时,予之力尚足以入,火尚足以明也。既其出, 则或咎其欲出者,而余亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。 於是余有叹焉:古人之观於天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往 往有得,以其求思之深,而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在於险远,而人之所罕 至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者亦不 能至也。有志与力,而又不随以怠,至於幽暗昏惑而无物以相之,亦 不能至也。然力足以至焉而不至,於人为可讥,而在己为有悔;尽吾 志也,而不能至者,能够无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也! 余於仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何 可胜道也哉!此所以学者不能够不深思而慎取之也。 四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上 纯父。至和元年七月某日,临川王某记。

译文: 褒禅山也称为华山。唐代和尚慧褒当初在这里筑室居住,死后又 葬在那里;因为这个缘故,后人就称此山为褒禅山。现在人们所说的 慧空禅院,就是慧褒和尚的墓舍。距离那禅院东边五里,是人们所说 的华山洞,因为它在华山南面而这样命名。距离山洞一百多步,有一 座石碑倒在路旁,上面的文字已被剥蚀、损坏近乎磨灭,只有从勉强 能认得出的地方还能够辨识出“花山”的字样。现在将“华”读为 “华实”的“华”,大概是(因字同而产生的)读音上的错误。 由此向下的那个山洞平坦而空阔,有一股山泉从旁边涌出,在这 里游览、题记的人很多,(这就)叫做“前洞”。经由山路向上五六里,有个洞穴,一派幽深的样子,进去便(感到)寒气逼人,打问它 的深度,就是那些喜欢游险的人也未能走到尽头──这是人们所说的“后洞”。我与四个人打着火把走进去,进去越深,前进越困难,而 所见到的景象越奇妙。有个懈怠而想退出的伙伴说:“再不出去,火 把就要熄灭了。”于是,只好都跟他退出来。我们走进去的深度,比 起那些喜欢游险的人来,大概还不足十分之一,不过看看左右的石壁,来此而题记的人已经很少了。洞内更深的地方,大概来到的游人就更 少了。当(决定从洞内退出)时,我的体力还充足前进,火把还能够 继续照明。我们出洞以后,就有人埋怨那主张退出的人,我也后悔跟 他出来,而未能极尽游洞的乐趣。 于是我有所感慨。古人观察天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往 往有所得益,是因为他们探究、思考深邃而且广泛。平坦而又近的地方,前来游览的人便多;危险而又远的地方,前来游览的人便少。但 是世上奇妙雄伟、珍异奇特、非同寻常的景观,常常在那险阻、僻远,少有人至的地方,所以,不是有意志的人是不能到达的。(虽然)有 了志气,也不盲从别人而停止,但是体力不足的,也不能到达。有了 志气与体力,也不盲从别人、有所懈怠,但到了那幽深昏暗、令人迷 乱的地方却没有必要的物件来支持,也不能到达。不过,力量足以达 到目的(而未能达到),在别人(看来)是能够讥笑的,在自己来说

游褒禅山记试讲稿

游褒禅山记试讲稿 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

<一>、导入新课 同学们,上课前我先提问大家一个问题:在初中我们学过的用文言文写作的游记都有哪些篇目呢(《小石潭记》、《醉翁亭记》、《岳阳楼记》等) 那么,谁能告诉我:这类文章有何特点(明确:抓住山川风物的特点,表现山水之美,抒情感怀。一般以叙为主,感为辅。)今天我们又来学习一篇游记《游褒禅山记》,在掌握文言知识的基础上看看它与以往的游记有何区别 检查诵读效果,及时正音(详见幻灯片) <五>、疏通文意,掌握重点文言字词、句式 1、学生讨论交流预习题目 (下面我们来疏通文意,首先请同学们以小组为单位,交流重点文言字词、句式。) 2、学生代表前面展示交流成果 (现在,请各个小组选派代表上前展示交流成果。) 3、师生共同点评展示的交流成果 <六>、在理清整体行文思路的基础上感知本文的写作手法。 (大家疏通了文意之后,现在让我们理清全文的行文思路,并感知本文在写法上与初中所学游记有何区别) 1、本文的标题是《游褒禅山记》,那么那些段落写游山的经过其余段落又写什么呢 一(1、2):记叙——游山经过。

二(3、4):议论——游山心得。 三(5):记叙的结尾,补叙同游者的籍贯、姓名。 2、从行文思路上分析并感知本文的写作特点 (叙议结合,因事说理,叙为辅,感为主 上一节课我们通过学习相关文言知识疏通了文章大意,并理清了文章的整体结构。那么,这节课我们继续学习《游褒禅山记》,看看作者游褒禅山的心得到底是什么呢 1、文章第三段说“于是余有叹焉”,请问:作者“叹”的是什么 2、人们要领略到“非常之观”,需要具备哪些条件 3、第三段末尾说“此余之所得也”,那么作者最后总结出来的“得” 是什么呢 4、作者针对“花山”被误传为“华山”这件事得出的结论是什么 此所以学者不可以不深思而慎取之也——治学之理 5、归纳本文的主题思想。 作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度,以及只有这样才能取得成功的道理。 <四>、在理清行文思路的基础上背诵课文第三段。 1、教师引导学生背诵 2、学生展示背诵成果 3、师生评价学生的背诵情况

游褒禅山记__原文及翻译

褒禅山也称为华山。唐代和尚慧褒当初在这儿的山脚下筑室居住,死后又葬在那里;因为这个缘故,后人就称此山为褒禅山。现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒和尚的墓旁庐舍。距离那禅院东边五里,是人们所说的华阳洞,因为它在华山南面而这样命名。距离山洞一百多步,有一座石碑倒在路上,上面的文字已被剥蚀、损坏近乎磨灭,只有从勉强能认得出的地方还可以辨识出“花山”的字样。现在将“华”读为“华实”的“华”,大概是(因字同而产生的)读音上的错误。 由此向下的那个山洞平坦而空阔,有一股山泉从旁边涌出,在这里游览、题记的人很多,(这就)叫做“前洞”。经由山路向上五六里,有个洞穴,一派幽深的样子,进去便(感到)寒气逼人,打问它的深度,就是那些喜欢游险的人也未能走到尽头——这是人们所说的“后洞”。我与四个人打着火把走进去,进去越深,前进越困难,而所见到的景象越奇妙。有个懈怠而想退出的伙伴说:“再不出去,火把就要熄灭了。”于是,只好都跟他退出来。我们走进去的深度,比起那些喜欢游险的人来,大概还不足十分之一,然而看看左右的石壁,来此而题记的人已经很少了。洞内更深的地方,大概来到的游人就更少了。当(决定从洞内退出)时,我的体力还足够前进,火把还能够继续照明。我们出洞以后,就有人埋怨那主张退出的人,而我也后悔自己跟他出来,未能尽情享受游山的乐趣。 对于这件事我有所感慨。古人观察天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有所得益,是因为他们探究、思考深邃而且广泛,没有不探究、思考到的。那(路)平坦而又近的地方,前来游览的人便多;(路)不平坦而又远的地方,前来游览的人便少。但是世上奇妙雄伟、珍贵奇特、非同寻常的景观,常常在那险阻、僻远,少有人至的地方,所以没有意志的人是不能到达的。(虽然)有了意志,也不随从别人而停止(不前),然而力量不足的,也不能到达。有了意志与力量,也不盲从别人而有所懈怠,到了那幽深昏暗、令人迷乱的地方没有必要的物件来支持,也不能到达。但是力量足以达到目的(而未能达到),在别人(看来)是可以讥笑的,在自己来说也是有所悔恨的;尽了自己的主观努力而未能达到,便可以无所悔恨,这难道谁还能讥笑他吗?这就是我(这次游山)的收获。

王安石《游褒禅山记》原文注释,翻译及赏析

王安石《游褒禅山记》原文注释,翻译及赏析 游褒禅山记 作者:王安石 褒禅山亦谓之华(huā)山(褒禅山,旧称华(花)山,位于安徽巢湖市含山县城东北7.5公里),唐浮图(1)慧褒始舍于其址,而(2)卒葬之;以故(3)其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院(4)者,褒之庐冢(zhǒng)也。距其院东五里,所谓华(huā)山洞(5)者,以其乃华(huā)山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆(pū)道(6),其文(7)漫灭,独(8)其为文犹可识曰“花山”。今言“华(huā)”如“华(huá)实”之“华(huá)”者,盖音谬也(9)。 其下平旷,有泉侧出(10),而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上(11)五六里,有穴(xué)窈(yǎo)然,入之甚寒,问(12)其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火(13)以入,入之愈深,其进愈难,而其见(14)愈奇。有怠(15)而欲出者,曰:“不

出,火且尽。”遂与之俱出。盖(16)余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而(17)记之者已少。盖其又深,则(18)其至又加少矣。方是时(19),余之力尚足以入,火尚足以(20)明也。既(21)其出,则(22)或咎其欲出者(23),而余亦悔其随之,而不得极夫游之乐也。 于是(24)余有叹焉:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之(25)深而无不在也。夫(27)夷以(26)近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而(28)人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而(29)又不随(30)以怠,至于(31)幽暗昏惑而无物以相(xiàng)之,亦不能至也。然力足以(32)至焉,于人(33)为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其(34)孰能讥之乎?此余之所得也(35)! 余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传(36)而莫能名者,何可胜道(37)也哉!此所以(38)学者不可以(39)不深思而慎取之也。 四人者:庐陵(40)萧君圭君玉,长乐(41)王回深父(fǔ),余弟安

《游褒禅山记》原文与翻译

《游褒禅山记》原文和翻译褒禅山,亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢(zhǒng)也。距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆(pū)道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。 褒禅山也称为华山。唐代和尚慧褒当初在这儿的山脚下筑室居住,死后也葬在那里;因为这个缘故,后人就称/命名此山为褒禅山。现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒和尚的墓旁庐舍。距离那禅院东边五里,是人们所说的华阳洞,因为它在华山南面而这样命名它的。距离山洞一百多步,有一座石碑倒在路上,上面的文字已被剥蚀、损坏近乎磨灭,只有从残存的文字还可以辨识出“花山”的字样。现在将“华”读为“华实”的“华”,大概是(因字同而产生的)读音上的错误。 其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴(xué)窈(y ǎo)然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。 由此向下的那个山洞平坦而空阔,有一股山泉从旁边涌出,在这里游览、题记的人很多,

(这就)叫做“前洞”。经由山路向上五六里,有个洞穴,一派幽深的样子,进去便(感到)寒气逼人,打问它的深度,就是那些喜欢游险的人也未能走到尽头——这是人们所说的“后洞”。我与四个人打着/持着火把走进去,进去越深,则前进越困难,而所见到的景象越奇妙。有个懈怠而想退出的伙伴说:“再不出去,火把将要熄灭了。”于是,只好都跟他退出来。我们走进去的深度,比起那些喜欢游险的人来讲,大概还不足十分之一,然而看看左右的石壁,来此而题记的人已经很少了。洞内更深的地方,大概来到的游人就更少了。当(决定从洞内退出)时,我的体力还足够前进,火把还能够继续照明。我们出洞以后,就有人埋怨那主张退出的人,而我也后悔自己跟他出来,未能尽情享受游山的乐趣。 于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相(xiàng)之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。 对于这件事我有所感慨。古人对于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽的观察,往往有所收获,是因为他们探究、思考深邃而且广泛(无所不在)。那(路)平坦而又近的地方,前来游览的人便多;(路)危险而又远的地方,前来游览的人便少。但是世上奇妙雄伟、瑰丽奇特、非同寻常的景观,常常在那危险遥远的地方,少有人至的地方,所以没有意志的人是不能到

游褒禅山记原文及翻译

游褒禅山记 褒禅山,亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。也称为。唐代和尚慧褒当初在这儿的山脚下筑室居住,死后也葬在那里;因为这个缘故,后人就称/命名此山为褒禅山。 今所谓慧空禅院者,褒之庐冢(zhǒng)也。距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也。 现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒和尚的墓旁庐舍。距离那禅院东边五里,是人们所说的,因为它在华山南面而这样命名它的。 距洞百余步,有碑仆(pū)道,其文漫灭,独其

为文犹可识,曰“花山”。 距离山洞一百多步,有一座石碑倒在路上,上面的文字已被剥蚀、损坏近乎磨灭,只有从勉强能认得出的地方还可以辨识出“花山”的字样。 今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。 现在将“华”读为“华实”的“华”,大概是(因字同而产生的)读音上的错误。 其下平旷,有泉侧出,而者甚众,所谓前洞也。 由此向下的那个山洞平坦而空阔,有一股山泉

从旁边涌出,在这里游览、题记的人很多,(这就)叫做“前洞”。 由山以上五六里,有穴(xué)窈(yǎo)然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,谓之后洞。 经由山路向上五六里,有个洞穴,一派幽深的样子,进去便(感到)寒气逼人,打问它的深度,就是那些喜欢游险的人也未能走到尽头——这是人们所说的“后洞”。 余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。 我与四个人打着/持着火把走进去,进去越深,则前进越困难,而所见到的景象越奇妙。

有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。 有个懈怠而想退出的伙伴说:“再不出去,火把将要熄灭了。”于是,只好都跟他退出来。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。 我们走进去的深度,比起那些喜欢游险的人来讲,大概还不足十分之一,然而看看左右的石壁,来此而题记的人已经很少了。洞内更深的地方,大概来到的游人就更少了。 方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。当(决定从洞内退出)时,我的体力还足够前