《石钟山记》练习题及答案

【跟踪试题】

一.选择题:

1.下列有关作家作品知识不正确的一项是:

A.苏轼,北宋人,字子瞻,号东坡居士,卒谥文忠。有《东坡七集》《东坡乐府》等作品集。

B.苏轼是北宋文坛成就最高的文学家,其散文是“唐宋八大家”之一,其词开创了豪放一派的词风,在诗歌、书法、绘画、音乐等多方面都有很高造诣。

C.苏轼在散文方面与其父苏洵、其弟苏辙合称三苏,在词坛上与辛弃疾合称“苏辛”。

D.苏轼被后人誉为“文起八代之衰”,《石钟山记》《前后赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》等是主要代表作品。

2.下列加点词的注音全都正确的一组是:

①彭蠡之口于石钟山焉蠡:li

②今以种磬置水中磬:qing

③桴止响腾,余韵徐歇桴:fu

④石之铿然有声者,所在皆是也铿:kong

⑤于乱石间择其一二扣之,硿硿焉硿:kong

⑥至莫夜月明,独与迈乘小舟莫:mo

⑦磔磔云霄间磔:zha

⑧则山下皆石穴罅罅:xia

⑨因笑谓迈曰:“汝识之乎? 识:zhi

⑩噌吰者周景王之无射也射:she

A.①③④⑦B.②⑤⑧⑨C.③⑥⑦⑩D.④⑥⑧⑨

3.与“得双石于潭上”句式相同的一项是:

A.今以钟罄置水中,虽大风浪不能鸣也

B.又有若老人咳且笑于山谷中者

C.古之人不余欺也

D.石之铿然有声者

4.下列加点词语含义各不相同的一组是:

A.有大石当中流B。噌吰如钟鼓不绝一夫当关,万夫莫开微风鼓浪

安步当车填然鼓之,兵刃既接

当是时,项羽兵四十万一鼓作气,再而衰,三而竭

C.郦元之所见闻,殆与余同D.水何澹澹

且燕赵处秦革灭殆尽之际而此独以钟名,何哉

学而不思则罔,思而不学则殆徐公何能及君也

张仪天下贤士,吾殆不如。吏呼一何怒,妇啼一何苦

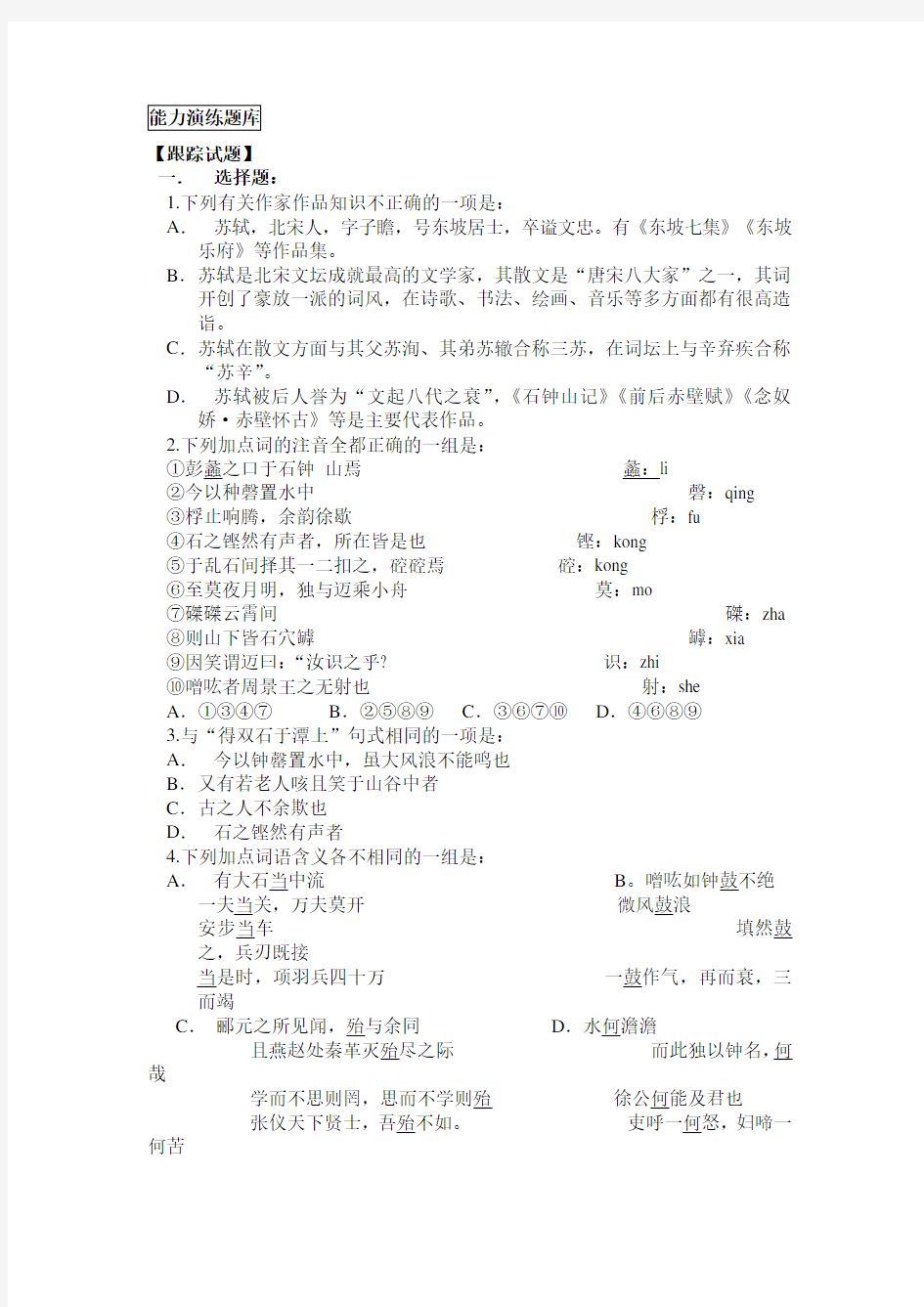

二.填空题:

①虽大风浪不能鸣也:

②而此独以钟名:

③余自齐安舟行适临汝:

④事不目见耳闻;

⑤士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下

⑥函梁君臣之首,入于太庙

【提高试题】

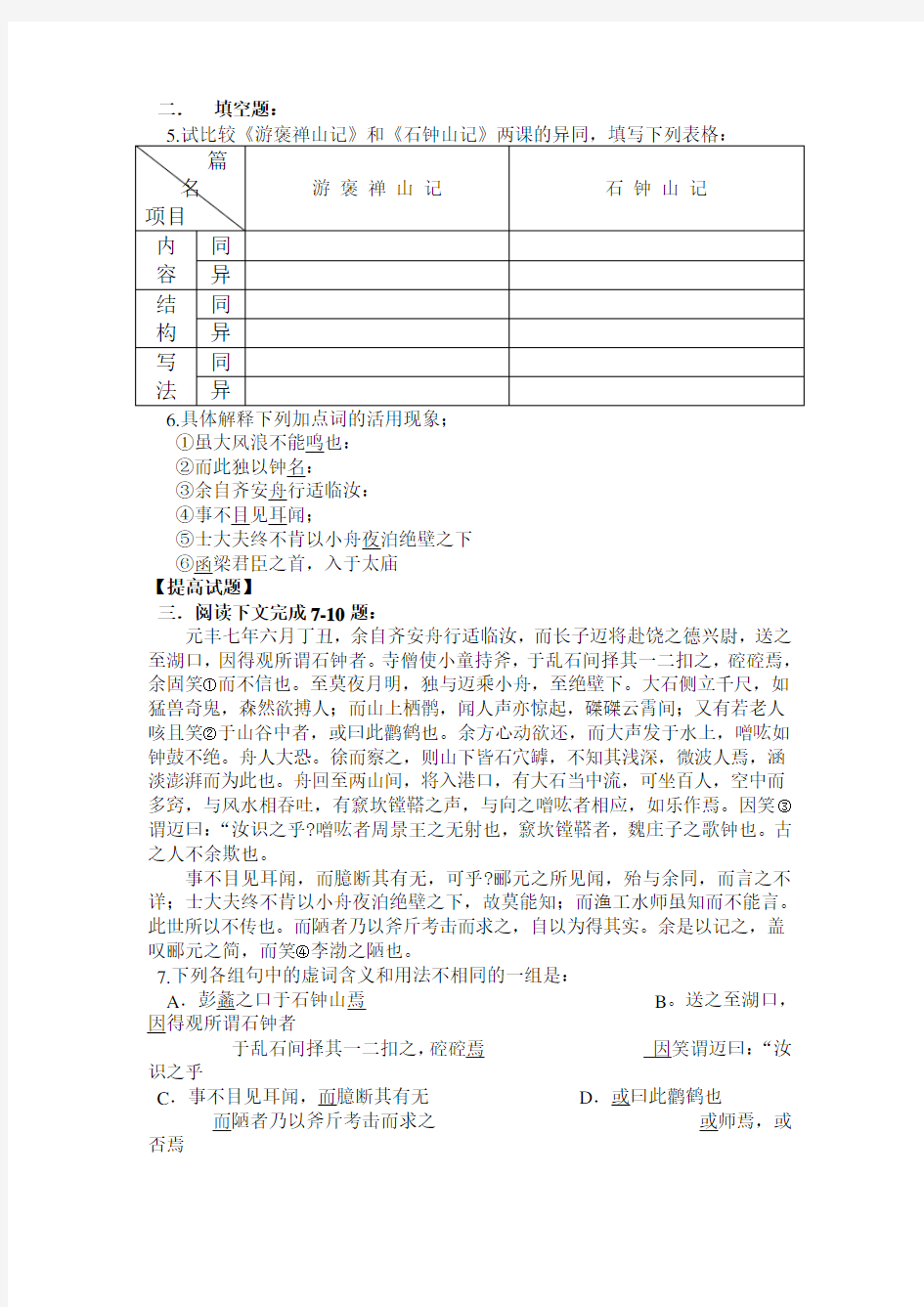

三.阅读下文完成7-10题:

元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉,余固笑①而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑②于山谷中者,或曰此鹳鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波人焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑③谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者周景王之无射也,窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也。

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑④李渤之陋也。

7.下列各组句中的虚词含义和用法不相同的一组是:

A.彭蠡之口于石钟山焉B。送之至湖口,因得观所谓石钟者

于乱石间择其一二扣之,硿硿焉因笑谓迈曰:“汝识之乎

C.事不目见耳闻,而臆断其有无D.或曰此鹳鹤也而陋者乃以斧斤考击而求之或师焉,或否焉

小学语文课外阅读题及答案

一、《冰淇淋的眼泪》 令狐采学 朋友就读于一所师范学校,毕业后在父亲的努力下,去了县城的中心小学,日子过得平平淡淡,倒也有滋有味。 可是,朋友渐渐地对那种平淡的生活失去了兴趣,他想过得更为激情、更为精彩,于是就在一个青年志愿者协会发起的支援西部的活动中报了名,置亲朋好友的劝告于不顾,要求到西部支教。 朋友被安置到甘肃西部的一个小山村里。第二天就正式讲课了,三、四、五年级在一起上课,讲得匆匆忙忙的。不久,朋友就来信说,那里条件艰苦,工作也累,似乎想知难而退。 但后来发生的一件事改变了他的想法。 那天,班上最小的一个孩子问他:“老师,书本上说的冰淇淋是什么东西?为什么城里的孩子都喜欢吃冰淇淋?” “冰淇淋是一种冰做的食物,里面放有奶油、巧克力等物,吃着凉凉的、甜甜的,在夏天可食用,可消暑、增加人体能量……”他面对一群瞪大眼睛的孩子,忽然感到自己的解说是那样苍白无力,毕竟,要知道梨子的味道,是应该亲口尝一尝的。

“老师,巧克力是什么呀?”他刚刚顿住,另一个孩子就迫不及待地问道。 看着孩子们迷惑的眼神,朋友感到了问题的棘手,就匆匆地应付了几句,孩子们听得似懂非懂的。 后来,一个偶然的机会,朋友到县城去领一个邮包,正打算回去时,却无意中发现了那个县城唯一的冷饮店,他决定为班上的二十几个学生每人买一个冰淇淋带回去。好在那天天气还不是很热,他向老板要了一个塑料盒子,又找来一些棉花、布片,包裹着装有冰淇淋的食品袋,赶了近二十里的山路,朋友才回到了山村,还好,冰淇淋才稍微化了一点。他将冰淇淋分给了孩子们,看到他们欢呼雀跃的样子,心里才稍稍多了一些安慰。 第二个星期,他看到了一个孩子的作文:“我们都很爱我们的老师,他是一个好人,给我们每个人买了一个冰淇淋,很好吃。我们以前谁都没有吃过冰淇淋,那时,我们感动得流泪了,冰淇淋也很感动,它流着白色的泪……” 1.请将下列词语填入合适的位置。 偏僻平淡迷惑艰苦棘手偶然 ()的山村()的生活()的眼神 ()的条件()的问题()的机会 2.你能根据意思填出文中相应的成语吗?

文言文章潢《游石钟山记》阅读练习及答案

阅读下面的文言文,完成下面小题。 游石钟山记 章潢 九江湖口县有石钟山。郦道元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,响若洪钟,因受其称。唐李渤始访其遗迹,得双石于潭上,扣之,南音函胡,北音清越。宋苏文忠以陋其言,尝因夜月乘舟造绝壁,上下闻有大音发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐,回至港口。有大石当中流,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应。周文忠公亦尝游其处,而其所录上下钟山之景为颇详,尝疑其论之不一。 今年秋七月既望,因督学至其邑,偕老人高嵩等诣北钟山。山皆大石,侧立于江滨,高可千馀丈。左有观音阁,阁有小轩,适临钟石之上。老人与寺僧宏鋐指予曰:此北钟山也,山以是名。乃由阁后履崭岩,触荆榛,蛇行而上。有亭曰“白云”,盖顶也,仅可容二三人。凭阑一望,小孤、五老、香炉、二祖、五祖诸峰,如拱如抱,皆屏列于左右,江水南来而清湖水西出而浊或汇于此而后朝宗于海灏瀚汪洋无际远涵天碧近漾岚光。悠然之景,可以游览得,而不可以笔舌状。返而登岸,径造钟石之下,俯而观之,石皆罅穴,水落风息,不能钟鸣。 九江复回,与进士梅君愈及老人乘舟至其处,风怒浪急,舟不能舣。乃上阁之小轩,聆之,诚噌吰如洪钟然,馀石无此声。郦元之纪,苏公之辨,良足以破千古之疑矣。次日,诣南钟山,山下亦有观音阁,临大江。左右石壁如北钟山,其景则不如,右石中缺十馀丈。老人寺僧曰,此南钟石也。苏公有记刻其上。正统十四年己已,石裂而仆于水,形迹尚新。详察南北诸石,下俱穴窍,风水搏之,皆能有声,何独此石以钟名?盖诸石负土而侧立,下虚而背实,故其音浊,惟此石突然特立于水中,中空而下虚,故其音如洪钟焉。李渤乃欲以斧斤考击而辨其清浊,则疏矣。然疑苏公当时所游乃港口,稍南之景,方有石如猛兽奇鬼,森然欲搏人者。杨次山所谓“真山从作假山看”者,正此谓也。且遇恐即回,南北钟山恐未到也,故其景不见称于文。6.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是() A.尝因夜月乘舟造绝壁造:前往 B.乃由阁后履崭岩崭:险峻 C.皆屏列于左右屏:屏障 D.舟不能舣舣:停靠 7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是() A.江水南来而清/湖水西出而浊/或汇于此/而后朝宗/于海灏瀚/汪洋无际/远涵天碧/近漾岚光 B.江水南来/而清湖水/西出而浊/或汇于此/而后朝宗于海/灏瀚汪洋/无际远涵天/ 碧近漾岚光

部编三年级下册语文课外阅读练习题含答案

部编三年级下册语文课外阅读练习题含答案 1.阅读《花钟》选段,完成后面的练习。 鲜花朵朵,争奇斗艳,芬芳迷人。要是我们留心观察,就会发现,一天之内,不同的花开放的时间是不同的。凌晨四点,牵牛花吹起了紫色的小喇叭;五点左右,艳丽的蔷薇;七点,睡莲从;中午十二点左右,午时花开花了;下午三点,万寿菊;傍晚六点,烟草花在暮色中苏醒;月光花在七点左右舒展开自己的花瓣;夜来香在晚上八点开花;昙花却在九点左右含笑一现…… (1)按课文内容填空。 (2)写出下列词语的近义词。 张开________ 发现________ 怒放________ 艳丽________ (3)照样子写两个。 鲜花朵朵:________ ________ (4)这段话是围绕哪句话来写的?用横线把这句话画出来。 (5)用波浪线在文中画出一个拟人句。 (6)选文运用了________的修辞手法写不同的花开放的时间不同,这样写会让读者体到 ________ (7)我能仿照选文写一种鲜花的开放。 【答案】(1)绽开了笑脸;从梦中醒来;欣然怒放 (2)展开;发觉;开放;美丽 (3)生机勃勃 ;白发苍苍 (4)要是我们留心观察,就会发现,一天之内,不同的花开放的时间是不同的。 (5)烟草花在暮色中苏醒 (6)拟人;鲜花的争奇斗艳,生机勃勃。 (7)略 【解析】【分析】(1)本题主要考查对课文内容的记忆能力。解答本题,需要回顾课文的内容,然后结合前后句(题目提供的信息)进行补充填空即可。 (2)本题主要考查对近义词的辨析能力。近义词,是指词汇意义相同或相近的词语,解答本题,要理解词语的意思,然后写出所给词语的近义词。答案合理即可,不唯一。 (3)本题主要考查学生对变换形式的叠词的积累和运用情况。从给出的词语“鲜花朵朵”来看,是ABCC式结构,即第一个和第二个字是一样的,第三个字和第四个字是一样的。 (4)考查找中心句的方法。中心句是一段文章中处于中心地位的句子。它在全文中起主导作用,是这段话中最重要的句子。“找中心句”是概括段意的一种形式,有些文章的段落就是围绕中心句写的。我们在阅读时找准了中心句,也就把握了这段话的主要内容,概括了段意。这段话的中心句在第二句。 (5)、(6)拟人句:是把物当作人来写,赋予物以人的言行或思想感情,用描写人的词来描写物。作用是使具体事物人格化,语言生动形象。 (7)本题旨在考察学生表达能力,仿照短文中的句子,发挥想象另写一个或多个句式相同、内容与上下文衔接的句子.能做到语意连贯;内容设计合情

石钟山记课文及学案

石钟山记课文及学案. 【注释】《石钟山记》课文及导学 案。1、选自《苏东坡全集》石钟山记

(1)、彭蠡:鄱阳湖的又一名称。2(4)(2)(3)浪,之口 有石钟山焉。”郦元《水经》云:“彭蠡以为下临深潭,微风鼓(8)(6)(7)(5)置水中,虽大风浪不能。是说,声如洪钟水石相搏也,人常疑之。今以钟磬、郦元:就是郦道元,北魏人,地理学家,3(11)(10)(9),,得双 石于潭上,鸣也,而况石乎!至唐李渤扣而聆之,始访其遗踪南声函胡。著《水经注》(16)(15)(12)(13)(14)疑之。北音清越。自以为得之,桴止响腾,余韵徐歇矣。然是说也,余尤、鼓:振动。4(18)(17)有声音,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?石之铿然 5、搏:击,拍。(23)(20)(19)(21)(22)饶之德兴尉七年六月丁丑,余自齐安,舟行适临汝元丰而长子 迈将赴(25)(24)、洪钟:大钟。6,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,,送之至湖口(27)(26)月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立。余固笑而不信也。至莫夜硿硿焉7、是说:这个说法。(29)(28)云霄间;千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人,而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔:古代打击乐器,形状像曲尺,(qìng)、磬8(31)(30)欲还,而大声发又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰:“此鹳鹤”余方心动也。用玉或石制成。(33)(32)(34),不知其

如钟鼓不绝。舟人于水上,噌吰大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅、李渤:唐朝洛阳人,写过一篇《辨石钟山9(35)(36)也。而 为此浅深,微波入焉,涵淡澎湃 。 (37)(38)(39),与风舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍记》(40)(41)噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:水相吞吐,有窾坎镗鞳“汝 之声,与向之10、遗踪:旧址,陈迹。这里指所在地。(44)(42)(43)?噌吰者,周景王之无射也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人识之乎、南声函胡:南边(那座山石)的声音重浊11(45)!”不余欺也而模糊。函胡,同含糊。(46)与余同,而言之不详;而臆断其有无,事不目见耳闻,可乎? 郦元之所见闻,殆(47)(48)(49)。虽知而不能言士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师、北音清越:北边(那座山石)的声音清脆12 (50)(51)(52)(53)。余是以记,自以为得其实此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求 之而响亮。越,高扬。之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。 2 硿硿(kōng )焉:硿硿的(发出响声)。13、桴(fú)止响腾:鼓槌停止了(敲击),26、 27声音还在传播。腾,传播。、莫(m ù)夜:晚上。莫,通暮。

石钟山记练习题答案

《石钟山记》练习题答案 1、C(A项中“噌吰”的“噌”应该读 “chēng”,B项中“磐石”的“磐石”应该读“pán”,D项中“莫夜”的“莫”应该读“mù”)2、A(B言,用语言表达C心动,心惊D腾,传播) 3、A 4、B,该项中“适”应该解释为“往” 5、A。(1)(5)两处的“之”解释为“的”,(2)(3)(4)三句中的“之”是代词。 6、C 7、B 8、A 9、D 10、B。ACD三项的通假字分别是“莫”“父”“厌”。B项没有通假字。 11、D.“其实”的意思是“它的真相”,在现在汉语中的意思是“实际上”,故选D。 12、D,加点词语都是介词,“用”的意思。 13、C。加点字的活用情况都是名词作状语 14、C,都是状语后置句(A宾语前置和定语后置,B判断句和省略句,D判断句和被动句)

15、B 16、D 17、C 18、C 19、①赵括曾经跟父亲赵奢谈论军事,赵奢不能驳倒他,但是赵奢不认为他正确 ②假使不让赵括为将就罢了,如果一定以他为将,使赵军失败的一定是赵括。 ③赵王也因为赵括母亲有言在先,竟最终没有杀掉她。 20、(1)即使是大风浪,也不能使它发出响声,何况是石头呢? (2)而浅陋的人,竟然用斧头敲打山石的办法来寻求石钟山得名的原因,自以为得到了它的真相。 (3)凡事不亲眼看到亲耳听到,却凭主观想像去推断它的有无,可以吗? (4)我因此记下这件事,叹惜郦道元记叙的简略,讥笑李渤的浅陋。 石钟山记训练答案 参考答案 一、A 二、D 三、1.鼓(1)振动(2)鼓(3)弹奏(4)击鼓(5)击鼓

2.当(1)挡住(2)应当(3)在(4)抵挡(5)对着 四、1.何(1)什么(2)怎么(3)多么(4)为什么(5)哪里 2.而(1)表承接(2)表并列(3)表转折可是(4)因而(5)表修饰……地(6)表假设如果 五、C 六、A 七、B 八、C 九、C 十、1.现在把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响。 2.鼓槌停止敲击,余音还在传扬,就以为得到(名为石钟)的缘由了。 3.被敲打时发出响亮声音的山石,到处都是这样。 4.我从齐安坐船到临汝去。 十一、1.“郦元之所见闻……虽知而不能言。” 2.“盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。” 十二、1.(1)蕴含(2)沿袭(3)这(4)众多 2.“郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟”

小学三年级语文课外阅读练习题及答案(40篇)

小学三年级语文阅读练习题及答案 1. 五花山 春天的山是绿色的,那绿色淡淡的,许多树叶刚冒出芽来,还带着嫩嫩的黄色呢。 夏天的山也是绿色的,那绿色浓浓的,一片片树叶,不管是大的还是小的,都像被绿油彩涂过,连雨点落上去,都给染绿了。 秋天的山不再是一种颜色了。下过一场秋霜,有的树林变成了金黄色,好像所有的阳光都集中到那儿去了;有的树林变成了杏黄色,远远望去,就像枝头挂满了熟透的杏和梨;有的树林变成了火红色,风一吹,树林跳起舞来,就像一簇簇火苗在跳跃;还有的树林变处紫红紫红,跟剧场里的紫绒幕布的颜色一样。只有松柏秋霜,针一样的叶子还是那么翠绿。 秋天的山一片金黄,一片火红,一片翠绿……人们给这五颜六色的山起了个好听的名字,叫“五花山”。……” 1、这篇短文共写了______、______、______三个季节时候的山,重点写了______季的山的景色。(4分) 2、秋天的山有______、______、______等颜色。(3分) 3、画出第四自然段中的比喻句。(3分) 2. 夏季的小兴安岭 夏天的小兴安岭,树木长得葱葱茏茏,密密层层的枝叶把森林封得严严实实的,挡住了人们的视线,遮住了蓝蓝的天。早晨,雾从山谷里升起来,整个山林浸在乳白色的浓雾里。太阳出来了,千万缕向箭一样的金光,穿过树梢,照射在工人宿舍门前的草地上。草地上盛开着各种各样的野花,红的、黄的、白的、紫的、真象个美丽的大花坛。……” 1、这是一段写小兴安岭——————的景色。 2、这一段共有—————句话。先写—————,接着描绘————,然后描写———,最后写—————。 3、这一段话有二个比喻句。一句把————比作————,另一句把————比作———。

《石钟山记》导学案

《石钟山记》导学案 一、知人论世 1.了解作者 苏轼(1037—1101),字,又字和仲,号,宋代重要的文学家,宋代文学最高成就的代表。北宋眉州眉山(今属四川省眉山市)人。嘉祐(宋仁宗年号,1056~1063)进士”。其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“”。词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“”。又工书画。有《东坡七集》、《东坡易传》、《东坡乐府》等。 2.相关背景 宋神宗元丰七年(1084)六月,苏轼由黄州团练副使调任汝州(今属河南)团练副使时,顺便送他的长子苏迈到饶州德兴县(今属江西)任县尉,途经湖口县时,游览了石钟山后,写了这篇文章。 3.了解文体“游记” 游记,古代游记作为古代散文文体的一种,前人多把它归入“杂记体”中。它是模山范水、专门记游的文章,以描绘山川自然、风景名胜为内容,写旅途的见闻和对大自然风光之美的感受。一般是作者先描写自然景色,然后再生发感慨,如王安石的《游褒禅山记》;有的则采用“议—叙—议”的方式,如苏轼的《石钟山记》。 4.解题 ①石钟山, ②记, 二、初读感悟 (一)预习检查 1.明确字音。 函胡()磬()桴()铿()硿() 鹘()磔()噌()吰()罅() 窾()镗()鞳()射() 三、文本研究 【思考1】解释词义、概括段意 (第一段)《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临.( )深潭,微风鼓.( )浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽.( )大风浪不能鸣.( )也,而况石乎! 至唐李渤始.( )访.( )其遗踪 ..( ),得双石于潭上,扣.( )而聆.( )之,南声函胡 ..( ),北音清越 ..( ),桴.( )止响腾.( ),余韵 ..( )徐歇 ..( )。自以为得 之矣。然是说也,余尤.( )疑之。石之铿然 ..( )有声者,所在皆是也,而此独以钟名.( ),何哉? 请概括段意: (第二段)元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适.( )临汝,而长子迈将赴.( )饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持.( )斧,于乱石间择其一二扣.( )之,硿硿焉。余固.( )笑而不信也。至暮夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘, 闻人声亦惊起,磔磔 ..( )云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或.( )曰此鹳鹤也。余方.( )心动 ..( )欲还,而大声发于水上,噌.吰.( )如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅.( ), 不知其浅深,微波入焉,涵澹 ..( )澎湃 ..( )而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流 ..( ),可坐百人,空中而多窍.( ),与风水相吞吐,有窾.坎.( )镗.鞳.( )之声,与向.( ) 之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识.( )之乎?噌吰者,周景王之无射 ..( )也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!” 请概括段意: (第三段)事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆.( )与余同,而言之不详;士大夫终 不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者 ..( )乃.( ) 以斧斤考击 ..( )而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。 请概括段意: 【思考2】把握内容,分析作用 1.本文第一段,作者一“叹”一“笑”,有什么深刻含意? 2.作者认为世人不能准确知道石钟山名字由来的原因是什么?作者对前人不同做法的态度又是什么?。 【思考3】把握情感态度 1.“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下”与上文哪些话呼应?这句话表现了作者怎样的思想感情?

初中语文课外阅读题及答案

初中语文小说、散文课外阅读专练(一)阅读下面的文字,完成10-14题。(22分) 一棵小白杨 朱金平 ①“一棵呀小白杨,长在哨所旁。根儿深、干儿壮,守望着北疆……” ②一路听着这首耳熟能详的军旅歌曲,我们的越野吉普车向着西北边陲的小白杨哨所奔去。那个在歌声中被传唱了多年的北疆哨所,最标准的名称是:塔斯提边防连。 ③远远望去,矗立在一座山岗上的小白杨哨所,在逶迤高耸的雪山映衬下显得那么不起眼。 ④身着迷彩服的哨所四班长王克怀,见面就给我们敬了一个标准的军礼。 ⑤十八岁那年,新兵训练刚结束,他就和十八位新战友乘坐一辆卡车,唱着那首脍炙人口的《小白杨》,向边境线上的小白杨哨所驶去。哨所矗立在一座陡峭的山顶上,四周的积雪还没有融化,卡车喘着气怎么也上不去。大家下车使劲去推,车子还是爬不动,无奈中他们又返回了营部。三天后,他们再次出发,谁知融化的冰雪在山下通往哨所的小路上划出一道七八米宽的口子,冰块和着泥水汹涌奔流,载着他们的卡车又打道回府了。一周之后,他们才终于越过一路坎坷,登上了哨所。此时,连队在冬天里已被冻裂的水管还没来得及维修,他们上来做的第一件事就是到十里外的河里挑水回来用。洗脸、洗衣服,都是冰凉的雪水,小伙子们的手很快就被冻肿了。大雪封山,连队官兵吃不上新鲜蔬菜。面对这样艰苦的环境,王克怀起初一颗火热的心似乎被冰水浇凉了。 ⑥连队组织新兵来到那棵小白杨下进行革命传统教育,要求大家向哨所的前辈学习,以苦为荣、乐守边疆。王克怀看到那棵名闻天下、参天而立的小白杨,浑身上下又充满了力量。 ⑦打枪,是每个军人的基本功。但边防连主要的职责是站岗、巡逻、执勤,对打枪的要求并没有步兵连那么高。可王克怀不这么想:既然来当兵,就要当一个精武的兵。2014年5月,边防团组织各连进行步枪射击考核,王克怀与战友一起进行一百米射击考核。随着一阵枪响,报靶员抑制不住内心的激动,举靶高喊:“王克怀,五十环!”小白杨哨所自1962年组建以来,在正式考核时还没有人打出过五十环。考核组组长、团政委带人现场反复验靶,确认王克怀这一成绩。领导当即给王克怀戴上了大红花,一片喜悦的红云飞过小伙子的脸颊。 ⑧作为一个班长,王克怀认识到“一花独放不是春”。他把自己的射击经验耐心地教给班里的全体战士。他带领的四班在上级组织的一次次射击比赛考核中也一次次名列前茅。 ⑨几年后,王克怀当爸爸了。为了能靠爱人更近一点,他的妻子放弃了收入不菲的工作,带着孩子搬到离哨所六十多公里远的县城,与人合租了一套民房住下。这样,母子俩几个月就能和王克怀见上一次面。 ⑩三队多的儿子,也在不知不觉中,受到父亲和军营的熏陶,对哨所有种天然的亲密感。一天早上,刚来哨所的儿子,听到起床的哨音,像爸爸一样,咚地一下跳下床,光着一双小脚就冲出门,要跟着爸爸出操,妈妈再拉也不行。于是,在连队出操的队伍后面,跟着一根“小尾巴”,嘴里还喊着“一二一”的口令……

石钟山记练习教师版

石钟山记练习教师版 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

《石钟山记》练习 1.下列加粗词的词语,解释有误的一项是[ ] A.微风鼓.浪鼓:振动扣.而聆之扣:敲,敲打 B.汝识.之乎识:通“志”,记住是.说也是:这,这个 C.或.曰此鹳鹤也或:也许乃以斧斤考.击而求之考:考察 D.下临.深潭临:对着殆.与余同殆:大概 C 2.下列句中的加点词意义相同的两项是[ ] A.士大夫终.不肯以小舟夜泊绝壁下 B.惜其用武而不终.也 C.世言晋王之将终.也 D.靡不有初,鲜克有终. B、D 3.下列句中加点词与所给例句中加粗词的含义相同的一项是 彭蠡之口有石钟山焉.[ ] A.与向之噌吰者相应,如乐作焉.B.不知其浅深,微波入焉. C.焉.用亡郑以陪邻 D.于乱石间择其一二扣之,硿崆焉. B 4.下列句中加粗词的意义不同于其他三句的一项是[ ] A.然.是说也,余常疑之 B.石之铿然.有声者,所在皆是也 C.有穴窈然.D.杂然.相许 A 5.下列各加粗字的意义和用法完全相同的一项是[ ] A.涵澹澎湃而.为此也勿以善小而.不为,勿以恶小而.为之 B.得双石于潭上,扣而.聆之余固笑而.不信也 C.吾询询而.起以三矢赐庄宗而.告之 D.余方心动欲还,而.大声发于水上盖叹郦元之简,而.笑李勃之陋也 A 6.下列各句加粗的词不属于名词作状语的一项是[ ] A.事不目.见耳闻,而臆断其有无,可乎? B.余自齐安舟.行适临汝。C.而此独以钟名.,何哉? D.士大夫终不肯以小舟夜.泊绝壁之下 7.C 7.下列各句的句式与其他三句不同类的一项是[ ] A.石之铿然有声者,所在皆是也 B.古之人不余欺也 C.时人莫之许也 D.吾子未之思也 A 8.与“得双石于潭上”句式相同的一项是[ ] A.今以钟罄置水中,虽大风浪不能鸣也 B.又有若老人咳且笑于山谷中者

部编人教版四年级下册语文课外阅读练习题及答案

部编人教版四年级下册语文课外阅读练习题及答案1.阅读短文,回答问题。 “先生,您认错人了” 有一家外资企业很大的在中国招聘雇员,条件很非常苛刻。前往应聘的都是拥有高学历的人。 当第一位应聘者走进房间时,主考的美国人立即露出兴奋之色,像他乡遇故知一样。这个美国人热情地说:“你不是哈佛大学某某专业的研究生吗?我比你高一届,你不记得了吗?” 应聘的年轻人心里一震:“他认错了。”在此时,承认自己有哈佛大学的学历对应聘绝对有好处。但这个青年冷静地说:“先生,您认错人了。我没有到美国学习过,我只有中国大学的学历。”说话的时候,他已做好了不被录用的心理准备。 没想到,主考的美国人脸上露出惊喜之色。他说:“很好,刚才就是我们考试的第一关。下面我们进行业务考试……” (1)短文第2自然段有两处语病,你来当医生吧! (2)说“先生,您认错人了”这句话的人是________。 (3)当第一位应聘者走进房间时,主考的美国人立即露出兴奋之色是因为________;当第一位应聘者回答之后,主考的美国人脸上露出惊喜之色是因为________。 (4)这次招聘考试第一关考的是________,第二关考的是________。 (5)读了这篇短文,你懂得了什么? 【答案】(1)有一家很大的外资企业在中国招聘雇员,条件非常苛刻。 (2)第一位接受应聘的中国年轻人(第一位应聘者、应聘的中国年轻人)(3)他想让应聘者相信他说的话;他对应聘者的回答很满意 (4)应聘者的品格;业务 (5)坦诚做人。不要因为一时的利益之诱而占便宜,这样便失去了做人的根本,即使走上了工作岗位也会一事无成。踏踏实实做人,靠自己的真本事来奋斗才是真正的成功人士。 【解析】【分析】(1)病句表示不遵守语法规则的句子,或者是逻辑上矛盾的句子。通常情况下病句体现为语序不正确,或者成分残缺、多余,或者词语使用不当等等。常见的病句类型有:语序不当;结构混乱;成分残缺或赘余;表意不明;不合逻辑;搭配不当。本句属于语序不当和重复啰嗦。 (2)仔细阅读语段,找出本句所在的位置,联系上下文即可找到答案。 (3)做题时要仔细阅读文章,抓住文章关键性的语句进行理解。 (4)仔细阅读语段,根据语段内容进行总结概括。 (5)解答本题要认真阅读文章,结合文章的主旨进行解答。 【点评】(1)修改病句,首先要认真阅读原句,在了解原句的意思之后,再逐项查找病因,找准了病因,分析产生错误的原因,继而找到解决的办法,准确修改。要注意读题一定要仔细,不能疏漏;修改句子一定不能改变句子原意,且要做最小幅度的修改。 (2)本题考查的是对内容的理解和筛选信息的能力。一般这种题的答案都在该句的前后文。 (3)(4)本题考查的是对课文内容的理解能力。做题时要先理解题意,

石钟山记学案1

石钟山记学案 一、给下列加线字注音或按注音写汉字。 1.蠡() 2.钟磬() 3.枹止响腾() 4.栖鹘() 5.磔磔() 6.石穴罅()() 7.有大石当中流() 8.chēnghōng()如钟鼓不绝 9.kuǎnkǎn()tāngtà() 10.yì()断11.dài()与余同 12.至莫夜月明()13.汝识之乎() 14.周景王之无射也() 15、郦元()16.铿然()硿硿() 二、解释加线词的含义。 1.是说也,人常疑之()() 2.今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也()() 3.自以为得之矣() 4.所在皆是也() 5.而此独以钟名()() 6、微风鼓浪 7.又有若老人咳且笑于谷中者()() 8.空中而多窍(古: 今: ) 9.与风水相吞吐() 10.而渔工水师虽知而不能言()()() 11.此世所以不传也() 12.自以为得其实(古: 今: ) 13.舟行适临汝()( ) 14、与向之噌吰者相应( ) 三、一词多义 焉 A.彭蠡之口有石钟山焉 B.于乱石间择其一二扣之,硿硿焉 C.微波入焉 D.有窽坎镗鞳之声……如乐作焉 E.不入虎穴,焉得虎 得 a得双石于潭上,扣而聆之() b因得观所谓石钟者() c人之观于天地……往往有得() d意气洋洋,甚自得也() e某亦守法,与公甚相得也() 四、翻译 1、古之人不余欺也

2、余固笑而不信也。 3、石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名 4、事不目见耳闻而臆断其有无,可乎? 5、此世所以不传也。 6、而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。 五、默写 1、,微风鼓浪,,。 2、,,而此独以钟名,何哉? 3、而渔工水师,,。 4、余是以记之,,。 六、练习: 1.请找出与例句句式相同的句子。 A.石之铿然有声者,所在皆是也 B.噌吰者,周景王之无射也 C.得双石于潭上 D.此世所以不传也 与1.“马之千里者”句式相同的有 与2.“三顾臣于草庐之中”句式相同的有 与3.“子何恃而往”句式相同的有 与4.“此庸夫之怒也”句式相同的有 2.“而”是文言文中常用的一个连词,它可以表并列、承接、递进、转折、假设、因果等多种关系。试指出下列各句中的“而”分别表示什么关系,该怎么翻译(或不译)。 1).得双石于潭上,扣而聆之 2).余固笑而不信也 3).余心方动欲还,而大声发于水上 4).涵淡澎湃而为此也 5).而渔工水师虽知而不能言 6).盖叹郦元之简而笑李渤之陋也 7).永州之野产异蛇,黑质而白章 8).吾恂恂而起,视其缶,而吾蛇尚存,则弛然而卧 9).诸人徒见操书言水步八十万而各恐慑 10).秦以城求璧而赵不许,曲在赵

小学语文课外阅读题及答案解析

小学语文课外阅读题及答案解析《微笑》 飞机起飞前,一位乘客请求空姐给他倒一杯水吃药。空姐很有礼貌地说:“先生,为了您的安全,请稍等片刻,等飞机进入平稳飞行后,我会立刻把水给您送过来,好吗?” 15分钟后,飞机早已进入了平稳飞行状态。突然,乘客服务铃急促地响了起来,空姐猛然意识到:糟了,由于太忙,她忘记给那位乘客倒水了!空姐连忙来到客舱,小心翼翼地把水送到那位乘客跟前,面带微笑地说:“先生,实在对不起,由于我的疏忽,延误了您吃药的时间,我感到非常抱歉。”这位乘客抬起左手,指着手表说道:“怎么回事,有你这样服务的吗,你看看,都过了多久了?”空姐手里端着水,心里感到很委屈。但是,无论她怎么解释,这位挑剔的乘客都不肯原谅她的疏忽。 接下来的飞行途中,为了补偿自己的过失,空姐每次去客舱给乘客服务时,空姐都会特意走到那位乘客面前,面带微笑地询问他是否需要水,或者别的什么帮助。然而,那位乘客余怒未消,摆出一副不合作的样子,并不理会空姐。 临到目的地时,那位乘客要求空姐把留言本给他送过去,很显然,他要投诉这名空姐。此时,空姐心里虽然很委屈,但是仍然不失职业道德,显得非常有礼貌,而且面带微笑地说道:“先生,请允许我再次向您表示真诚的歉意,()您提出什么意见,我()将欣然接受您的批评!”那位乘客脸色一紧,嘴巴准备说什么,可是却没有开口,他接过留言本,开始在本子上写了起来。 飞机安全降落。所有的乘客陆续离开后,空姐打开留言本,惊奇地发现,那位乘客在本子上写下的并不是投诉信,相反,是一封给她的热情洋溢的表扬信。信中有这样一段话:“在整个过程中,你表现出的真诚的歉意,特别是你的十二次微笑,深深地打动了我,使我最终决定将投诉信写成表扬信!你的服务质量很高,下次如果有机会,我还将乘坐你们的这趟航班!” 阅读训练 一、 写出下列词语的近义词。 真诚——()理会——()特意——() 二、 根据意思写出四个带有“续”字的词语。 1、接连不断。() 2、一个接着一个。() 3、停止后隔一段时间接着进行。() 4、已经停止后又有所补充。

石钟山记练习题及答案

石钟山记练习题及答案公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

【跟踪试题】 一.选择题: 1.下列有关作家作品知识不正确的一项是: A.苏轼,北宋人,字子瞻,号东坡居士,卒谥文忠。有《东坡七集》《东坡乐府》等作品集。 B.苏轼是北宋文坛成就最高的文学家,其散文是“唐宋八大家”之一,其词开创了豪放一派的词风,在诗歌、书法、绘画、音乐等多方面都有很高造诣。C.苏轼在散文方面与其父苏洵、其弟苏辙合称三苏,在词坛上与辛弃疾合称“苏辛”。 D.苏轼被后人誉为“文起八代之衰”,《石钟山记》《前后赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》等是主要代表作品。 2.下列加点词的注音全都正确的一组是: ①彭蠡之口于石钟山焉蠡:li ②今以种磬置水中磬:qing ③桴止响腾,余韵徐歇桴:fu ④石之铿然有声者,所在皆是也铿:kong ⑤于乱石间择其一二扣之,硿硿焉硿:kong ⑥至莫夜月明,独与迈乘小舟莫:mo ⑦磔磔云霄间磔:zha ⑧则山下皆石穴罅罅:xia ⑨因笑谓迈曰:“汝识之乎识:zhi

⑩噌吰者周景王之无射也射:she A.①③④⑦ B.②⑤⑧⑨ C.③⑥⑦⑩ D.④⑥⑧⑨ 3.与“得双石于潭上”句式相同的一项是: A.今以钟罄置水中,虽大风浪不能鸣也 B.又有若老人咳且笑于山谷中者 C.古之人不余欺也 D.石之铿然有声者 4.下列加点词语含义各不相同的一组是: A.有大石当中流 B。噌吰如钟鼓不绝一夫当关,万夫莫开微风鼓浪 安步当车填然鼓之,兵刃既接 当是时,项羽兵四十万一鼓作气,再而衰,三而竭 C.郦元之所见闻,殆与余同 D.水何澹澹 且燕赵处秦革灭殆尽之际而此独以钟名,何哉 学而不思则罔,思而不学则殆徐公何能及君也 张仪天下贤士,吾殆不如。吏呼一何怒,妇啼一何苦 二.填空题: 5.试比较《游褒禅山记》和《石钟山记》两课的异同,填写下列表格:

【10篇】新部编三年级下册语文课外阅读练习题含答案

【10篇】新部编三年级下册语文课外阅读练习题含答案1.阅读课内片段,完成练习。 我觉得自己像个剃头大师,剪刀所到之处,头发纷纷飘落,真比那老剃头师傅还熟练。①这儿一剪刀,那儿一剪刀,不一会儿,姑父的睡衣就像一张熊皮,上面落满了黑头发。 很快,我就发现自己了祸。因为这样随意乱剪,头发长长短短,这儿翘起,那儿却短得不到一厘米 “哎呀!”我叫起来,“坏了! 小沙连忙摸耳染,看它们还在,就无所谓了。我敢说,世界上再也没有比他更优秀的顾客了。 我剪掉了几根翘起的长发,又把头发修了修,可惜越修越糟,一些头发越剪越短,甚至露出了头皮。②一眼望去,整个头上坑坑洼洼,耳朵边剪得小心,却像层层梯田。 (1)选文中画横线的句子①②运用了________的修辞手法,句①形象地说明________;句②形象地说明________。 (2)联系上下文,对划线的句子“我敢说,世界上再也没有比他更优秀的 顾客了。”理解正确的一项是() A. 小沙主动让“我”剪头,并且非常配合“我” B. 小沙总是怒视剃头师傅,还骂他是“害人精”,对“我”却不是这样。 C. 在小沙的心里,只要耳朵还在,其他的都不重要。这也与前文小沙不受剃头师傅的欢迎相呼应,充满趣味性。 (3)你喜欢文中的“我”吗?请对“我”进行简单的评价。 【答案】(1)比喻;“我”剃得快,剃得多。;“我”根本不会剃头 (2)C (3)喜欢。文中的“我”胆子大,敢于尝试,调皮、乐观 【解析】【分析】(1)确定一个句子运用的修辞手法时,先要掌握修辞手法类型:比喻、拟人、反问、排比等。再细读每句话,看符合哪种修辞手法的特点,然后作出判断。①把“姑父的睡衣”比作“一张熊皮”形象地说明“我”剃得快,剃得多,这是比喻。②把“我理的头”比作“层层梯田”形象地说明“我”根本不会剃头,这是比喻。 (2)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,联系上下文理解划线句子,比较判断正误。 (3)评价人物性格要应做到通观全文根据文中故事情节以及人物的言行举止具体分析其中蕴涵的精神或品质。 故答案为:(1)比喻;“我”剃得快,剃得多;“我”根本不会剃头;(2)C;(3)示例:喜欢。文中的“我”胆子大,敢于尝试,调皮、乐观 【点评】(1)考查学生对比喻修辞手法的掌握。要注意本体和喻体特点的一致性。要求学生能判断,会应用。 (2)此题考查对划线句子的理解能力。 (3)本题考查评价分析人物性格。 2.阅读语段,完成练习。 裁缝说:“那么,您要是在别的季节拿到新棉袄,也不得不由着性子穿

《石钟山记》学案

《石钟山记》学案 www.5y kj.co m 学习要点 .了解苏轼在我国文学史上的地位及其代表作; 2.掌握文中出现的基本文言知识; 3.了解和体会本文将议论、记叙、描写、抒情恰当结合及将情、景、理浑然融合的写法; 4.了解和体会作者在文中提出的观点和主张。 重点讲解 课文简析 课文共三段。第一段,主要叙述关于“石钟山”命名由来的两种说法,然后分别提出质疑,为下文作者亲临其境进行探究提供了依据。第二段,写作者亲临石钟山和探究石钟山得名原因的经过,作者在这段里生动细致地叙写了亲自探究过程中的所见所闻,对“石钟山”命名的原因提出了自己的看法。第三段,写作者探访得实后的感想:凡事须亲历而不可主观臆断,点明了作者写作本文的目的。 本文以石钟山得名由来作为线索。先“疑”,后“探”,再“断”,最后是“叹”。结构严谨,脉胳清楚,记叙、写景、

议论紧密结合,是宋人游记常用的写作方法。本文的特点是记叙内容容量大而条理分明,写景奇特,真切动人,而通过对石钟山命名的探索,阐明了“臆断”有害于人们对事物的正确认识,“臆断”的方式又是多么谬误和浅陋可笑。 写作特色简析 《石钟山记》的结构不同于一般的记游性散文那样,先记游,然后议论,而是先议论,由议论带出记叙,最后又以议论作结。 作者以“疑──察──结论”三个步骤展开全文。全文首尾呼应,逻辑严密,浑然一体。本文第一句就提郦道元的说法,提出别人对此说的怀疑,这种怀疑也不是没有根据,而是用钟磬作的实验为依据。这就为的第二段中作者所见的两处声源──石穴罅和大石当中流──作铺垫,从而发出“古之人不余欺也”的慨叹。在最后又一次慨叹郦元所说虽对,但太简单了,让世人不能真正明白。而对李渤扣石聆之以此推石钟山得名原因的作法,作者在第一段就表示“余尤疑之”,第二段中寺僧使小童持斧,扣石,作者对此种验证方法仍是“笑而不信”。待实地考察,得出真相之后,在第三段中,作者又回扣前文“笑李渤之陋”。 全文由思而行,由感而发,夹叙、夹议,记叙、描写、议论、抒情环环相扣,浑然一体,是因事说理的千古名篇。

语文课外阅读练习及答案

语文课外阅读练习 (一)生命的姿势(35分) ①一对夫妇是登山运动员,为了庆祝他们儿子一周岁的生日,他们决定背着儿子登上七千米的雪山。 ②他们特意挑选了一个阳光灿烂的日子,一切准备就绪之后,就踏上了征程。天刚亮时天气就如预报中的那样,太阳当空,没有风,没有半片云彩。夫妇俩很轻松地登上了五千米的高度。 ③然而,就在他们稍稍休息准备向新的高度进发之时,一件意想不到的事发生了。风云突起,一时间狂风大作,雪花飞舞。气温陡.降至零下三四十度。最要命的是,由于他们完全相信天气预报,忽略了携.带至关重要的定位仪。由于风势太大,能见度不足一米,上或下都意味着危险甚至死亡。两人无奈,情急之中找到了一处山洞,只好住进山洞暂躲避风雪。 ④气温继续下降,妻子怀中的孩子被冻得嘴唇发紫,最重要的是他要吃奶。要知道在如此低温的环境下,任何一寸裸.露在外的皮肤都会导致迅速地降低体温,时间一长就会有生命危险,怎么办?孩子的哭声越来越弱,他很快就会因为缺少食物而饿死。 ⑤丈夫阻止了妻子几次要喂奶的要求,他不能眼睁睁地看着妻子冻死。然而不给孩子喂奶,孩子很快就会死去。妻子哀求丈夫:“就喂一次!” ⑥丈夫把妻子和儿子揽进怀中。尽管如此,喂过一次奶的妻子体温下降了两 ⑦由于没有定位仪,漫天风雪中救援人员根本找不到他们的位置,这意味着风如果不停,他们就没有获救的希望。 ⑧时间在一分一秒地流逝,孩子需要一次又一次地喂奶,妻子的体温在一次又一次地下降。在这个风雪狂舞的五千米高山上,妻子一次又一次地重复着平常极为简单而现在却无比艰难的喂奶动作。她的生命在一次又一次的喂奶中一点一点地消逝。 ⑨三天后,当救援人员赶到时,丈夫冻昏在妻子的身旁,而他的妻子——那位伟大的母亲已被冻成一尊雕塑,她依然保持着喂奶的姿势屹立不倒。她的儿子,她用生命哺育的孩子正在丈夫怀里安然地入睡,他脸色红润,神态安详。被伟大的生命的爱包裹的孩子,你是否知道你有一位伟大的母亲,她的母爱可以超越五千米高山而在风雪之中塑造生命。

最新《石钟山记》巩固练习

学习-----好资料 更多精品文档《石钟山记》巩固练习 一、填空 1、苏轼探求石钟山命名原因的方法是,作者由此得出的感悟是(用自己的话概括)。 二、选择 1、下列各句按活用分类,全出现名作状的一组是() ①大石侧立千尺②余自齐安舟行适临汝③士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下 ④徐而察之,则山下皆石穴罅⑤事不目见耳闻,而臆断其有无 ⑥郦元之所见闻,殆与余同⑦而长子迈将赴饶之德兴尉 A.①③⑤⑦ B.①②③⑤ C.①②④⑤ D.②④⑥⑦ 2、下列各句中句式与其他各句不相同的一项是() A.时人莫之许也 B.古之人不余欺也 C.石之铿然有声者,所在皆是也 D.自书典所记,未之有也 3、下列各项中“焉”字可以用虚词“然”取代的一项是() A.彭蠡之口有石钟山焉 B.择其一二扣之,硿硿焉 C.微波入焉 D.风雨兴焉 4、下列各句中的词类活用现象和其他三项不同的一项是() A.事不目见耳闻而臆断其有无 B.士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下 C.而此独以钟名 D.余自齐安舟行适临汝 5、下列加点或下划线的字意思的解说,正确的一项是() ①郦元以为下临深潭②自以为得其实 ③因.得观所谓石钟者④因.笑谓迈曰 A.①②相同,③④相同 B.①②相同,③④不同 C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④不同 6、选出与“古之人不余欺也”句式相同的一项是() A.士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下 B.磔磔云霄间 C.此世所以不传也 D.余是以记之 7、下列各句不含通假字的一项是() A.至暮夜月明 B.汝识之乎 C.周景王之无射也 D.长乐王回深父 8、下列加点字意思的解说,正确的一项是() ①至绝.壁下②噌吰如钟鼓不绝.③涵淡澎湃而.为此也④空中而.多窍 A.①②相同,③④相同 B.①②相同,③④不同 C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④不同 9、下列句子中不属于名词作状语的一项是() A.事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎 B.其一犬坐于前 C.先破秦入咸阳者王之 D.卒廷见相如 10、下列各句中,与“磔磔云霄间”句式相同的一句是:()(4分) A.古之人不余欺也 B.又有若老人咳且笑于山谷中者C.噌吰者,周景王之无射也 D.唐浮屠慧褒始舍于其址,而卒葬之 11、下列有关作家作品知识不正确的一项是() A.苏轼,北宋人,字子瞻,号东坡居士,卒谥文忠。有《东坡七集》、《东坡乐府》等作 品集。 B.苏轼是北宋文坛成就最高的文学家,其散文是“唐宋八大家”之一,其词开创了豪放一 派的词风,在诗歌、书法、绘画、音乐等多方面都有很高造诣。 C.苏轼在散文上与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”,在词坛上与辛弃疾合称“苏辛”。 D.苏轼被后人誉为“文起八代之衰”,《石钟山记》、《前后赤壁赋》、《念奴娇赤壁怀古》等是主要代表作品。 三、翻译句子 1、今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎! 答:

石钟山记课文及学案

《石钟山记》课文及导学案 石钟山记(1) 《水经》云:“彭蠡(2)之口有石钟山焉。”郦元(3)以为下临深潭,微风鼓(4)浪,水石相搏(5),声如洪钟(6)。是说(7)也,人常疑之。今以钟磬(8)置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤(9)始访其遗踪(10),得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡(11),北音清越(12),桴止响腾(13),余韵徐歇(14)。自以为得之(15)矣。然是说也,余尤(16)疑之。石之铿然(17)有声音,所在皆是(18)也,而此独以钟名,何哉? 元丰(19)七年六月丁丑(20),余自齐安(21)舟行适临汝(22),而长子迈将赴(23)饶之德兴尉(24),送之至湖口(25),因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉(26)。余固笑而不信也。至莫夜(27)月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人,而山上栖鹘(28),闻人声亦惊起,磔磔(29)云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰:“此鹳鹤(30)也。”余方心动(31)欲还,而大声发于水上,噌吰(32)如钟鼓不绝。舟人(33)大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅(34),不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃(35)而为此(36)也。 舟回至两山间,将入港口,有大石当中流(37),可坐百人,空中(38)而多窍(39),与风水相吞吐,有窾坎镗鞳(40)之声,与向之(41)噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎(42)?噌吰者,周景王之无射(43)也;窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟(44)也。古之人不余欺也(45)!” 事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆(46)与余同,而言之不详;士大夫终(47)不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师(48)虽知而不能言(49)。此世所以不传也(50)。而陋者(51)乃以斧斤考击而求之(52),自以为得其实(53)。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。【注释】 1、选自《苏东坡全集》。 2、彭蠡:鄱阳湖的又一名称。 3、郦元:就是郦道元,北魏人,地理学家,著《水经注》。 4、鼓:振动。 5、搏:击,拍。 6、洪钟:大钟。 7、是说:这个说法。 8、磬(qìng):古代打击乐器,形状像曲尺,用玉或石制成。 9、李渤:唐朝洛阳人,写过一篇《辨石钟山记》。 10、遗踪:旧址,陈迹。这里指所在地。 11、南声函胡:南边(那座山石)的声音重浊而模糊。函胡,同含糊。 12、北音清越:北边(那座山石)的声音清脆而响亮。越,高扬。 13、桴(fú)止响腾:鼓槌停止了(敲击),声音还在传播。腾,传播。 14、余韵徐歇:余音慢慢消失。徐,慢。 15、得之:找到了这个(原因)。之,指石钟山命名的原因。 16、尤:更加。 17、铿(kēng )然:形容敲击金石所发出的响亮的声音。 18、所在皆是:到处都(是)这样。是,这样。 19、元丰:宋神宗的年号。 20、六月丁丑:农历六月初九。 21、齐安:在现在湖北黄州。 22、适临汝:到临汝去。适,往。临汝,即汝州(今河南临汝) 23、赴:这里是赴任、就职的意思。 24、饶之德兴尉:饶州德兴县(现在江西德兴)的县尉(主管一县治安的官吏)。 25、湖口:现在江西湖口。 26、硿硿(kōng )焉:硿硿的(发出响声)。 27、莫(mù)夜:晚上。莫,通暮。 28、栖鹘(hú):宿巢的老鹰。鹘,鹰的一种。 29、磔磔(zhé):鸟鸣声。 30、鹳鹤:水鸟名,似鹤而顶不红,颈和嘴都比鹤长。 31、心动:这里是心惊的意思。 32、噌(chēng )吰( hóng ):这里形容钟声洪亮。 33、舟人:船夫。 34、罅(xià ):裂缝。 35、涵淡澎湃:波浪激荡。 36、为此:为,形成。此,指噌吰之声。