中学教师科研能力的现状分析(打印)

谈中学教师科研能力的现状与提高

摘要:随着时代的发展,传统的教师角色已经不能满足教育工作的需要。中学教师的科研能力越来越被重视,如何提高中学教师的科研能力,尽快使中小学教师从“教书匠”向“研究型教师”、“学者型教师”转变,这已成为一个急需探讨的问题,以有利教育科研的发展,教育质量提高。

关键词:分析提高教师教育科研能力

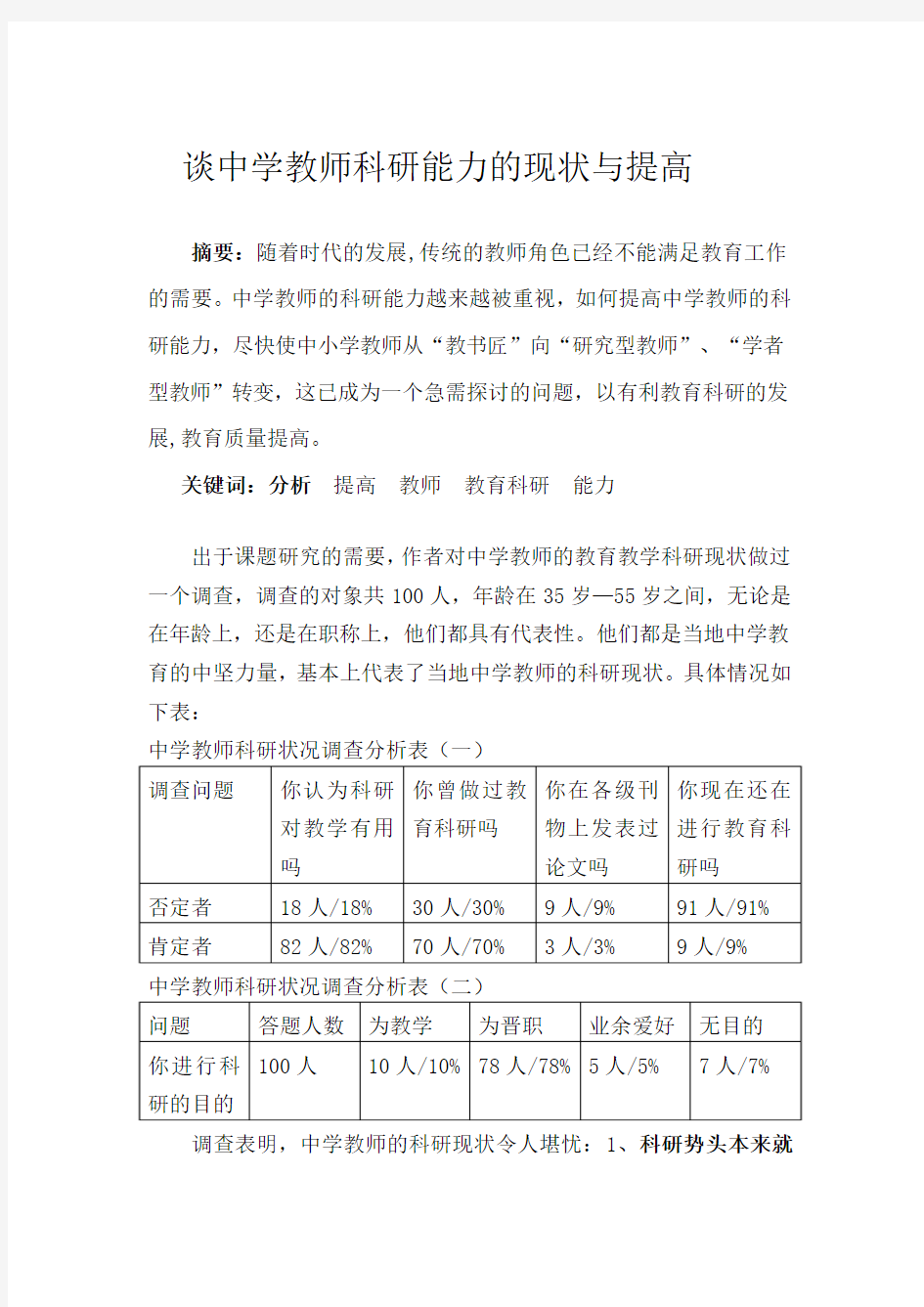

出于课题研究的需要,作者对中学教师的教育教学科研现状做过一个调查,调查的对象共100人,年龄在35岁—55岁之间,无论是在年龄上,还是在职称上,他们都具有代表性。他们都是当地中学教育的中坚力量,基本上代表了当地中学教师的科研现状。具体情况如下表:

中学教师科研状况调查分析表(一)

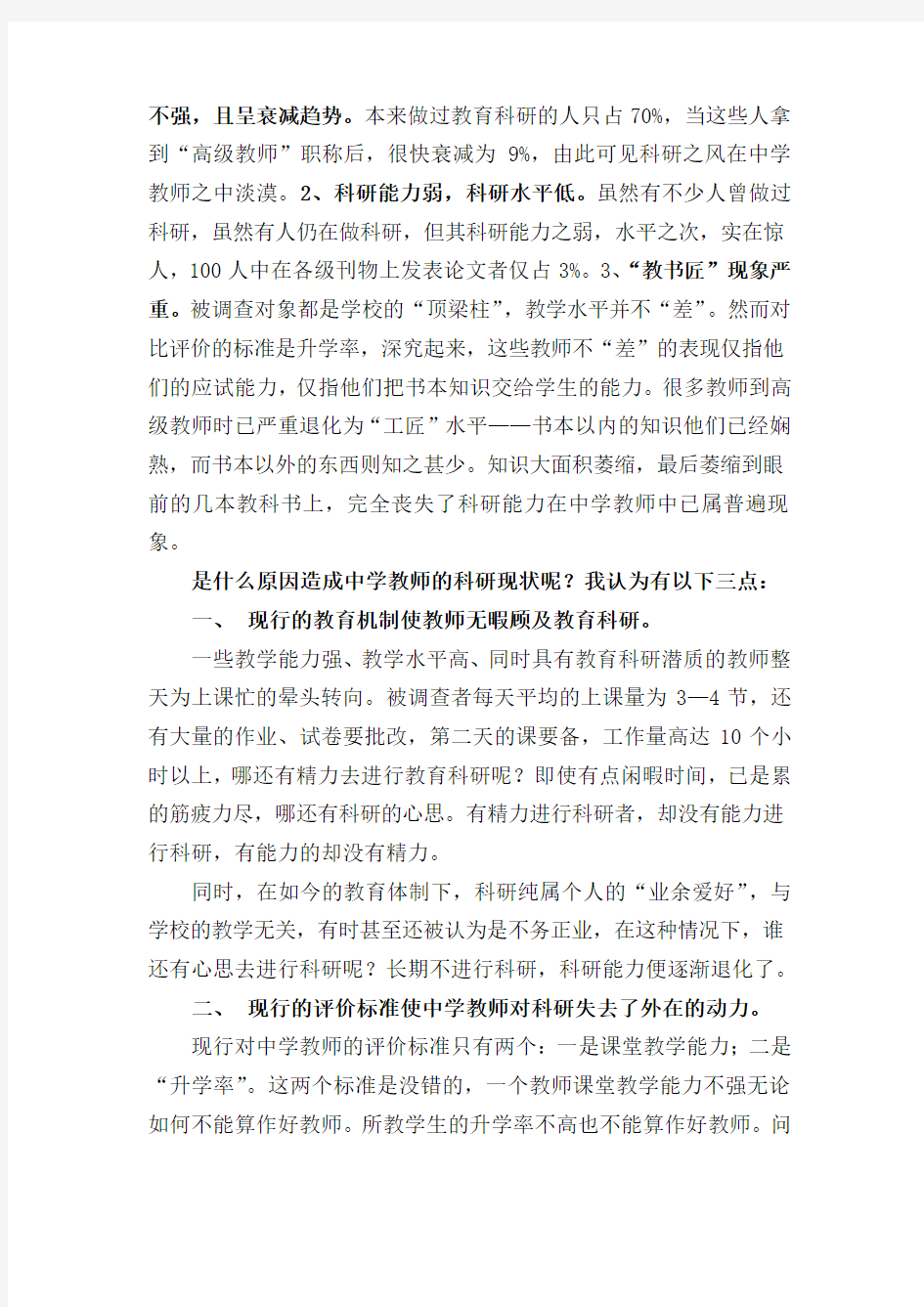

中学教师科研状况调查分析表(二)

调查表明,中学教师的科研现状令人堪忧:1、科研势头本来就

不强,且呈衰减趋势。本来做过教育科研的人只占70%,当这些人拿到“高级教师”职称后,很快衰减为9%,由此可见科研之风在中学教师之中淡漠。2、科研能力弱,科研水平低。虽然有不少人曾做过科研,虽然有人仍在做科研,但其科研能力之弱,水平之次,实在惊人,100人中在各级刊物上发表论文者仅占3%。3、“教书匠”现象严重。被调查对象都是学校的“顶梁柱”,教学水平并不“差”。然而对比评价的标准是升学率,深究起来,这些教师不“差”的表现仅指他们的应试能力,仅指他们把书本知识交给学生的能力。很多教师到高级教师时已严重退化为“工匠”水平——书本以内的知识他们已经娴熟,而书本以外的东西则知之甚少。知识大面积萎缩,最后萎缩到眼前的几本教科书上,完全丧失了科研能力在中学教师中已属普遍现象。

是什么原因造成中学教师的科研现状呢?我认为有以下三点:

一、现行的教育机制使教师无暇顾及教育科研。

一些教学能力强、教学水平高、同时具有教育科研潜质的教师整天为上课忙的晕头转向。被调查者每天平均的上课量为3—4节,还有大量的作业、试卷要批改,第二天的课要备,工作量高达10个小时以上,哪还有精力去进行教育科研呢?即使有点闲暇时间,已是累的筋疲力尽,哪还有科研的心思。有精力进行科研者,却没有能力进行科研,有能力的却没有精力。

同时,在如今的教育体制下,科研纯属个人的“业余爱好”,与学校的教学无关,有时甚至还被认为是不务正业,在这种情况下,谁还有心思去进行科研呢?长期不进行科研,科研能力便逐渐退化了。

二、现行的评价标准使中学教师对科研失去了外在的动力。

现行对中学教师的评价标准只有两个:一是课堂教学能力;二是“升学率”。这两个标准是没错的,一个教师课堂教学能力不强无论如何不能算作好教师。所教学生的升学率不高也不能算作好教师。问

题在于仅此两项是不全面的,也是不公平的。殊不知,教学能力强和升学率高的后盾是教师的科研能力,而且要真正教出高素质人才,教师必须具有科研能力,因为只有进行科研,教学能力才能走向更高层次。然而“科研能力”并未成为评价教师的标准,这就使得很多教师并不看重自己的“科研”,从而教师便失去进行科研的外在动力。难怪表(一)中有的82%人认为科研对教学没有用处呢。

进行教育科研的目的本来就应该是为教学服务,以此来提高自己的教学能力,可惜的是,在曾做过科研和正在进行科研的中学教师中有此目的的仅占10%,而有78%的人进行科研仅是为了晋升职称。

这一切都源于现行对中学教师评价标准的偏斜,这种偏斜是扼杀中学教师科研能力的杀手之一。

三、现行的中学教育科研模式使中学教师对科研失去了内驱力。

现行的科研模式最大的缺陷是对中学教育教学的研究与中学教学的实际严重脱节。进行中学教育教学研究的不参与中学的教育教学,参与中学教育教学的不进行科研。

从事中学教育教学研究的刊物,90%以上掌握在大学教授手里,他们常常用大学里的研究标准去衡量中学教师的科研成果,比如文章要引用大量的材料,不引用材料就只能算作心得体会类、经验总结类,失去发表的价值,这样常常有很多鲜活的经验、实用的做法、实践中得到的深刻认识统统被排斥在刊物之外。

正因为中学教师的科研论文的这些特点,中学教师的论文发表就十分困难,论文不能发表,没有任何成就感,于是中学教师的科研失去了内驱力。

解决这一难题的重点是充分调动教师参与教育科研的积极性,逐步培养和提高中学教师教育科研能力。那么,如何培养中学教师的教育科研能力,使中学教师从“教书匠”向“研究型教师”、“学者型

教师”转变呢?笔者认为可以从以下几方面努力:

1、注重学习,提高教育理论素养,奠定教育科研能力的基础。

教师的教育科研能力,实质上是教师在教学实践中发现问题,分析问题,解决问题的能力。爱因斯坦强调:“发现问题和系统阐述问题可能比解决问题更重要。”如果教师缺乏与教育相关的理论知识,就不能深入领会教育的实质,就不能从教育哲学的高度分析,评判自己的教育行为,就不能发现教育实践中有价值地问题,更谈不上进行教育科学研究了。可见,当务之急是丰富和调整中小学教师的知识结构。教师要树立终生学习的观念,树立学以治用的观念。

2、是树立科研意识,在“教”中“研”,在“研”中“教”。

中学教师只有在思想上对教育科研的重要性,充分地认识了,引起足够的重视了,才能自觉地、主动地进行教育研究。否则,利用强压的手段是难达效果的。因为在中学教师中间,现在普遍存在着这样两种认识:首先,有些教师把教育科研“神秘化”。他们认为教育科研高深莫测,那是教育专家的事情,而自己是一个只管教学的“教书匠”。在教育教学工作中遇到问题,他们不去思考、不去调查、也不去研究,只凭自已曾经的经验办事,处理变化着的事情。其次,有些中学教师将教育科研“简单化”。他们做科研只停留在口头上,真的是“纸上谈兵”。他们一不深入实际做调查研究,二不花费力气去做实验,仅凭一些表面现象或想当然,就轻而易举地得出了结论。这样得来的“东西”针对性不强,不便于操作,不能解决教育教学中碰到的实际问题。因此,解决思想问题是首要,只有教师们改变了观念,充分认识了教育科研工作的重要性和必要性,才肯花大力气去探索、去研究。

要改变中学教师的这种观念,就需要鼓励教师在实际工作中树立科研理念,努力做到在“教”中“研”,在“研”中“教”,将教育科研渗透于常规的教育教学之中,在实践中学习、积累教育科研的方

法,这是学校培养和提高中学教师教育科研能力的关键。

只有在“教”中“研”,才能正确把握教育科研的方向,只有在“ 研”中“教”,才能迅速提高教育教学质量。在“教”中“研”和在“研”中“教”,不仅使教师认识到教育科研和教学活动的密切关系,更重要的是它强调了教育科研的实践性。任何能力的形成过程都离不开实践,教育科研能力的形成也不例外。同时学校申报科研课题只有以这一“教”“研”观念为依据,教师才有参与教育科研的机会。教研组是学校落实教育科研的主阵地,教研组长要站在教育科研的高度,围绕课题开展教研活动,将教育科研和教学常规管理有机地结合起来,让教师参与课题研究的全过程。

3、学校领导要对教科研工作充分重视

只有学校领导对教育科研的重视,才有政策的支持与鼓励,才有教育科研实践活动的良好环境,只有这样,学校才形成科研的氛围。在这种氛围之下,才能调动教师参与的积极性、主动性,教育科研才会真真正正地取得实效。因为,中学教师的科研能力是中学教师在科研实践活动中不断学习、反思、积累,这样一个长期过程形成的。如果没有学校领导的支持,没有这种大环境和氛围,学校也就无所谓谈教育科研了,当然,教师们也就没有什么科研实践,能力何从谈起。由此可见,一个学校科研氛围浓不浓厚,与领导的重视程度紧密关联。

总之,中学教师科研能力的提高不是一朝一夕就能够完成的,它需要不懈地学习和长期不断的资料积累,需要持之以恒、不畏艰辛的精神。当我们面对新知识新信息扑面而来而陷入尴尬境地时,不要惊慌,也不要逃避,而是以“锲而不舍”的学习精神来面对挑战,以敏锐的学术视野去捕捉问题,让自己在课程改革的洗礼中走向专业成长。------这么做的教师就是科研型教师!