超快强激光驱动的原子分子电离

超快过程专题

摘要强场电离是超快强激光与物质相互作用时发生的基本物理过程。强场驱动

原子分子的电离电子动力学过程发生在一个光学振荡周期以内,是在阿秒时间尺度上研究电子超快动力学的典范。不仅如此,强场驱动下的超短电子束还为探测原子分子的结构及其超快动力学提供了重要的技术手段。文章首先简要阐述了超快强光场中原子分子电离的基本物理图像,在此基础上,介绍了近年来基于强场电离电子开展的超快过程研究的几个例子,最后简要讨论了强场电离研究的未来可能发展方向。

关键词

超快强激光,原子分子,电离,超快过程

Abstract Ionization is a fundamental process during the interaction of matter with an ul-

trafast intense laser field.The ionization dynamics of atoms and molecules driven by an intense field proceed on a sub-laser-cycle time scale and represent a prototype in exploring attosecond elec-tron dynamics.Moreover,the ultrashort electron bunches produced by the intense laser field can be exploited for measurements of atomic and molecular structure and their ultrafast dynamics.In this review we first briefly introduce the fundamental physics behind intense field ionization;next we discuss a few examples of ultrafast measurements based on the intense field ionized electrons;fi-nally we discuss the prospects of research on intense field ionization.

Keywords

ultrafast intense laser,atoms and molecules,ionization,ultrafast processes

*国家重点基础研究发展计划(批准号:2013CB922201)及国家自然科学基金(重点)(批准号:11334009)资助项目

1引言

作为探索微观物质世界规律的重要手段,光

与物质相互作用一直是物理学的研究前沿。其中的一个著名范例是光电效应的研究。从1887年赫兹首次实验发现到1905年爱因斯坦提出光量子理论对其进行正确解释,光电效应研究对量子理论

的发展及波粒二象性假设的提出起到了关键性的作用。

近代光与物质相互作用研究直接受益于激光的发明和发展。上世纪80年代诞生并发展起来的飞秒激光技术为人类探索微观物质运动规律提供了前所未有的强有力工具。相比传统光源,飞秒激光具有持续时间短、峰值功率高等特点,使人类得以在极短时间尺度内研究自然界的各种超快动力学过程。上世纪80年代中期,美国加州理工

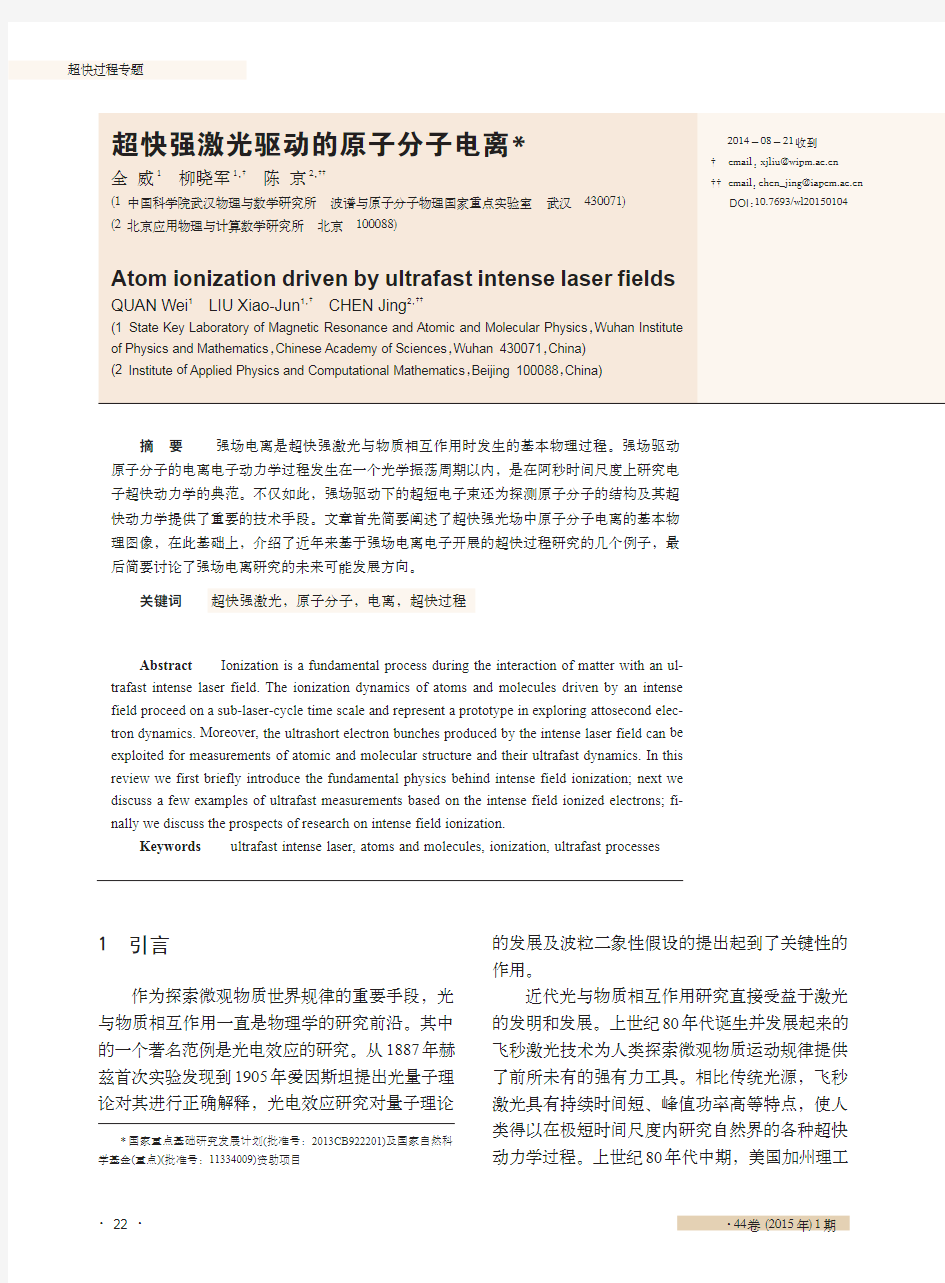

图1

原子电离的不同物理机制

学院Zewail 教授利用基于飞秒激光的泵浦探测技术成功地探测到了化学反应中的超快原子运动,实现了对化学键的形成与断裂的控制,开创了飞秒化学研究领域,并因此获得了1999年诺贝尔化学奖[1]。然而,与化学反应过程中分子内原子核运动相比,原子或分子中电子的运动发生在更短时

间尺度上,即阿秒(1阿秒为10-18s)时间尺度。早在原子核移动前,电子的位置就已经发生了剧烈变化。本世纪以来,实时捕捉电子的超快运动,实现对物质中电子运动的控制,成为人类奋斗的新目标。

探测并控制电子超快动力学的前提条件是获得具有阿秒时间分辨能力的“探针”。目前发展起来的超快探针基本可分为两类:第一类是“超快光探针”,即阿秒光脉冲。通过飞秒强激光与原子分子气体相互作用产生高次谐波的方法是获得阿秒光脉冲的首选方案,也是当前唯一实现了阿秒光脉冲的方案。有关阿秒光脉冲产生与测量的具体介绍可以参阅韩海年等人[2]和霍义萍等人[3]发表在《物理》上的专题文章。第二类是“超快电子束探针”。通过飞秒强激光与原子分子气体相互作用,驱动原子分子电离产生的电子束具有超短时间特性,可以应用于开展阿秒时间分辨的微观物理过程研究。值得一提的是,无论是阿秒光脉冲抑或是超快电子束探针,其产生机制都与强场驱动的原子分子电离过程紧密相关。对强场电离过程的理解为深入开展阿秒时间分辨超快测量奠定了坚实的物理基础。本文重点介绍第二类探针即超快电子束探针。

2超快强激光场驱动原子分子电离的基本物理图像

在强激光技术出现之前,物质在光照射下的电离可以理解为原子中的电子吸收单个光子从束缚态跃迁到连续态的过程。如前文所述,这一过程由爱因斯坦提出的光量子理论进行描述(见图1(a))。

上世纪60年代,激光的发明使得研究原子的多光子过程成为可能。就在激光器发明之后不久,科学家就观察到,将激光聚焦于空气中会产生火花,意味着空气中的大量分子发生了电离。由于空气组成分子(如氮气、氧气等)的电离势都远大于所用可见波段激光的单个光子能量,要使其电离必须吸收多个光子(见图1(b))。实际上,早在1931年,德国物理学家Goeppert-Mayer 就从理论上预言了多光子过程的发生[4],但直到激光出现前,由于光源的功率密度较低,多光子过程发生的概率极小,导致实验上无法探测。Goep-pert-Mayer 的预言在很长一段时间里并未引起人们的注意。

随着激光峰值强度的提高,以至于当电子感受到的激光电场可以与原子核对电子的库仑吸引作用相比拟时,人们发现实验测量到的原子电离几率随激光光强的变化似乎呈指数关系,而不是按照微扰理论所预言的幂指数变化。这预示着随着激光场强度的增大,激光与物质相互作用进入非微扰区,原子电离的物理机制随之发生根本变化。

1964年,前苏联物理学家Keldysh 在他的一篇研究论文中指出[5],对于强度足够强、频率足够低的激光场,原子的电离行为可以用下面介绍的准静态场电离或隧穿电离模型进行描述:如果将强激光电场看成瞬时静电场,则强激光电场与原子库仑场的联合作用会导致在激光场偏振方向

上形成一个势垒。当激光周期远大于电子穿过势垒所需要的时间时,束缚电子可以被认为是通过势垒隧穿方式发生电离,即隧穿电离,如图1(c)所示。可以想象,随着激光场强度进一步增强,

超快过程专题

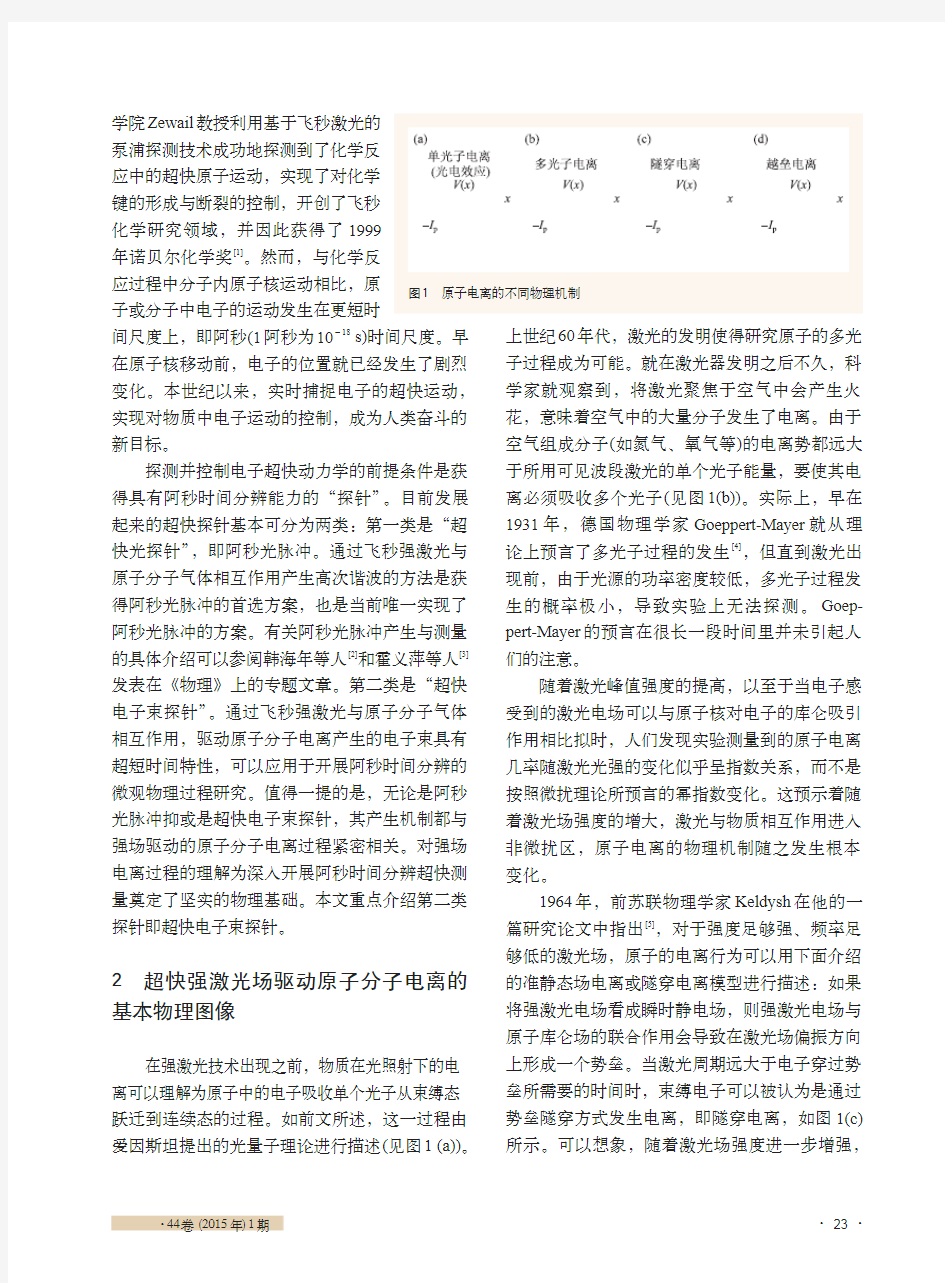

图2电子再散射图像(a)隧穿电离;(b)自由电子运动;(c)与母离子碰撞

势垒也会变得越来越低。当激光场达到某一特定强度时,原子基态电子能量将高于势垒,电子可以直接克服原子实束缚而成为自由电子,这时越垒电离就发生了,如图1(d)所示。按照隧穿电离图像,电子电离几率取决于激光电场的瞬时强度,与激光振荡频率无关。由于隧穿电离几率与激光电场呈指数依赖关系,电子电离主要发生在激光电场振荡周期内最大值附近的一个非常短的时间尺度内。强激光场中原子电离的这一特性,是产生超短电子束并利用该电子束作为超快探针开展阿秒物理过程研究的基础。

1993年,加拿大物理学家Corkum [6]和美国物理学家Kulander [7]等人在隧穿电离图像基础上提出并发展了电子再散射模型(又称为三步模型),为深入理解强场中的各种原子物理过程及本世纪蓬勃发展起来的阿秒物理研究奠定了理论基础。按照电子再散射模型(如图2所示),强场下的原子超快动力学过程通过以下几步发生:第一步,处于原子基态的束缚电子首先通过强激光电场和原子库仑场共同形成的势垒发生隧穿电离(如图2(a)所示)。第二步,电离电子随后在激光电场中加速并获得能量,随着激光电场反向,部分电子被电场重新拉回到母离子的位置(如图2(b)所示)。第三步,返回到母离子附近的再散射电子可以与母离子发生非弹性碰撞,将部分能量转移给其他束缚电子并使之电离,导致如图2(c)上部所示的非顺序双电离过程;当然电子也可与母离子发生弹性散射,散射电子将继续从激光电场中获得能量,导致高能电子的出现,对应图2(c)中部所示的高阶阈上电离过程;回碰电子还可能被母离子俘获,并把从激光电场中获得的能量以高能光子

的形式释放出去,即产生高次谐波,如图2(c)下部所示。注意到高次谐波由于能覆盖从红外到紫外乃至软X 射线的极宽谱段,目前已成为产生阿秒光脉冲的实用方案,极大地推动了阿秒科学研究的发展。

值得指出的是,在基于电子隧穿的强场电离图像下,我们可以建立起电子的末态动量与它发生隧穿电离时刻之间的对应关系。这样,在量子力学建立过程中经历了巨大思想革命所抛弃的经典电子轨道概念又在强场电离的研究中复活了。当然,这是在特定条件下的回归,即虽然电子电离从本质上说仍是吸收多个光子的量子跃迁过程,但在我们所关心的隧穿电离区域,物理过程的典型能量变化(如电离势)远远大于单个光子的能量,所以根据量子—经典对应原理,经典描述成为一种很好的近似。强场电离过程中电子轨道图像的建立为人们在阿秒时间尺度上研究原子分子中的超快过程奠定了坚实基础。

3基于强场电离电子的超快动力学过程研究

从上面的介绍中,大家或许已经发现,在隧穿电离区域,电子电离过程本身就发生在远小于激光振荡周期的时间范围内,所以强场电离本身就是开展阿秒物理过程研究的合适体系。近年来,人们发展了一种名为“阿秒钟”的实验方案,对原子分子的隧穿电离过程进行了深入的研究。下面简单介绍一下阿秒钟的工作原理。

对于实验室常用的线偏振少周期飞秒光脉冲

来讲,在某一时刻,激光电场的绝对值大小不仅与激光脉冲的包络有关,还与该时刻激光电场载波-包络相位有关。而对于圆偏振激光,激光电场的绝对值大小仅由脉冲包络决定,载波-包络相位只决定电场最大值矢量的方向,如图3所示。按照

半经典理论,考虑到隧穿电离产生

图3

阿秒钟工作原理

的光电子初始动量为零,其最终动量将完全来自于电子在激光场中的加速,并由隧穿时刻的激光场矢势决定。对于载波-包络相位确定的激光场,在某一时刻,激光电场具有确定的指向,如图3中绿色箭头所示。而激光电场的方向与电子所获得的矢势方向的关系如图3中的红色箭头与蓝色箭头所示,即激光场矢势方向与激光电场方向垂直,矢势与电场的大小是相对于时间的导数关系[8]。激光场矢势的大小和方向就代表了电子最终被探测器测量的动量。通过精确地测量电子的最终动量,就可以反推出电子在隧穿电离发生时刻的矢势和激光电场[9]。这里隧穿电离的时间信息可以从两个物理量读出,即电子动量的大小和电子动量的方向。电子动量大小与隧穿时刻激光电场的大小有确定的关系,测量出电子动量的大小也就知道了隧穿电离时刻激光电场的大小。考虑到圆偏振激光场的电场大小只由激光场的包络决定,而这一包络往往可以认为是随时间变化的高斯函数,因此,通过简单的计算,就可以从电子动量的大小反推出电子电离发生时对应的激光电场振幅大小。另一方面,知道了电子动量的方向,我们可进一步根据激光场矢势与激光电场的关系,推断出电子电离时对应的激光电场方向。在一个激光周期以内,圆偏振激光场每一个时刻对应的电场指向不同,因此可以从激光电场的方向非常精确地推算出电离发生的具体时刻。例如:对于动量为1个原子单位的电子,假设电子谱仪的动量分辨率为0.1原子单位,则可以分辨的最小角度为0.1rad 。对于常见800nm 的飞秒激光场,一个光学振荡周期为2.67fs ,因此0.1rad 对应的时间分辨率大约为43as 。因此,通过实验测量的电子动量大小,可以粗略地确定隧穿电离发生在激光脉冲上升沿的哪个光学振荡周期内,而根据电子动量方向则可确定在该光学振荡周期内隧穿电离发生的精确时刻。这二者的关系类似于我们日常生活中时钟的时针和分针,因此人们将这种基于电子动量测量的时间高分辨测量技术称为阿秒钟[9,10]。

由于技术上的限制,文献中报道的阿秒钟并

没有采用圆偏振光,而是采用椭圆偏振光。在椭圆偏振激光场中,由于电离几率与激光电场呈指数依赖关系,电离产量主要集中在椭圆偏振的长轴方向,这将导致每一个激光振荡周期内隧穿电离产量会在沿着长轴的两个方向上出现峰值。这样,即便不使用绝对相位稳定的飞秒激光电场,这样两个峰值也可以提供非常精确的时间信息,减少了稳定载波-包络相位所带来的复杂技术要求。目前使用椭圆偏振光的阿秒钟方案已经有很多应用,其中一个例子是对隧穿电离是否需要时间的探讨。对于这一长期存在争论的问题,人们到目前为止仍然保持着很大的兴趣[11]。2008年,Eckle 等人[9]采用阿秒钟实验方案测量得到He 原子发生隧穿电离所需时间的上限为12as 。2011年,Pfeiffer 等人[12,13]进一步使用阿秒钟技术研究了Ar 原子的两个最外层电子在椭圆偏振光场中发生电离的时间随光强的演化关系,发现第二个电子的隧穿电离时间与基于独立电子模型的半经典理论预言相偏离,表明这两个电子的电离过程可能存在关联。2012年,他们使用同一技术精确确定了电子隧穿电流的几何构型和隧穿出口位置[14],并揭示了多电子效应对Ar 原子隧穿电离的重要影响。

通过上面对阿秒钟方法的介绍,我们可以看出,相比于利用阿秒光脉冲直接探测电子动力学,该方案避免了阿秒光脉冲产生、传播及精确控制所带来的技术复杂性,它的成功应用建立在

超快过程专题

图4“分子钟”实验的基本原理(a)D 2和D 2+的势能曲线(引自文献[16]);(b)隧

穿电子波包与分子离子振动波包的关联运动

人们对原子电离过程中激光场对光电子作用的深入理解以及电子动量的高分辨实验测量基础上。仔细分析可以发现,阿秒钟方案是将激光载波光学振荡周期作为精确的时间标准去度量光电子的超快运动。

通过前面对电子再散射图像的介绍,我们还知道,电离电子可以返回到母离子附近发生再散射。类似于传统的电子碰撞方法,利用再散射电子束本身所具有的超短时间特性(可以短至1fs),我们可将它作为一种超快探针去研究母体原子分子的超快动力学过程。在介绍这方面研究工作之前,我们先介绍一个“分子钟”实验[15],即通过研究分子在强激光场下的解离过程,来揭示再散射电子束的超短时间特性。

以氘分子为例,“分子钟”实验的基本原理如图4所示。当氘分子的价电子在飞秒强激光场作用下发生隧穿电离时,产生了两个关联的波包,即沿着氘分子离子基态(X 2Σ+

g

)势能面振荡

的离子振动波包和沿着激光电场方向振荡的电离电子波包。当激光电场改变方向后,电离电子波包将重新回到氘分子离子附近并与之发生碰撞,并将氘分子离子激发到第一激发态(A 2Σ+u ),如图4(a)中虚线竖直箭头所示。之后,氘分子离子将

发生解离,产生具有一定动能的D +离子。容易理解,D +离子的动能分布取决于解离时刻的氘分子核间距大小,而后者则由电子再碰撞时刻及再碰撞电子波包的宽度决定。再碰撞时刻越晚,分子核间距就越大,解离产生的D +离子动能就越小;另一方面,再碰撞电子波包越窄,D +离子动能分布也越窄;反之亦然。因此,通过实验测量D +离子的动能分布,可以反映电子再碰撞时刻以及再碰撞电子波包的宽度。利用该“分子钟”方案,人们证实再碰撞电子束的时间宽度可以短至1fs 。

根据电子再散射图像,再散射电子轨道的运动周期将取决于激光波长,通过改变激光波长,就可以改变再散射电子轨道周期。对于波长较长的激光电场,电子的再散射轨道周期较长,电子回碰时分子振动波包经历了较长时间演化,分子核间距较大,导致解离形成的D +离子动能较小;而对于波长较短的激光电场,电子再散射轨道的周期也较短,电子回碰时分子核间距较小,最终探测到的D +离子动能较大。2003年,Niikura 等人[16]通过改变激光波长来调控再散射电子轨道周期,通过探测解离产物D +离子动能分布随激光波长的变化关系,首次在阿秒时间尺度和亚埃空间尺度上探测到由强场电离形成的D 2+的振动波包的运动。

通过上面的介绍可以看到,基于再散射电子束的超短特性,通过对其诱导分子解离过程产生的质子动能的测量,可以用阿秒时间精度来观察分子振动波包的运动[16]。另一方面,我们也知道,被母体离子散射后的再散射电子,将携带母体离子结构的信息,因此通过对电子动量的测

量,有可能提取出母体离子的结构及超快动力学演化的信息。考虑到分子具有多原子中心结构,在强飞秒激光场驱动下,分子电离产生的电子可以来自不同的原子中心。类似于光的杨氏双缝干涉,来自不同原子中心的电子波包之间可发生干涉,产生的衍射图案与分子结构特性(如核间距等)紧密相关。基于以上原理,Zuo 等人[17]在1996年提出,利用激光诱导电子衍射

作为探测分子结构及动力学的一种有效手段,之后,人们进一步对该方案进

行了发展与完善[18]。2008年,Meckel等人[19]开展了基于激光诱导电子衍射原理探测分子结构及动力学的实验研究。他们测量了空间取向的双原子分子N2和O2分子的三维电子动量分布,并从中获得了分子基态电子轨道及母体离子位置的信息。之后,Okunishi等人[20]及Kang等人[21]则通过实验测量空间随机取向的N2和O2分子的高阶阈上电离电子的角分布,结合量子力学散射矩阵理论,揭示了电子角分布与分子初态结构的紧密关系,为进一步利用高能电子角分布探测分子结构研究提供了思路。2012年,Blaga等人[22]利用激光诱导电子衍射方案研究了N2和O2分子电离后形成的分子离子的键长随时间的超快演化。基于电子再散射图像,激光诱导的隧穿电子束返回到母离子的时间与激光波长相关,通过测量并比较在不同波长条件下隧穿电子与母离子的两个原子中心散射形成的衍射图样,可以获得分子离子键长随时间演化的信息。为此,他们选择在三个中红外波长条件下进行实验,测量了分子电离引起的电子动量谱,从电子动量谱中提取出了对应的电子散射截面。在此基础上,通过与理论计算结果的对比,从实验数据中提取出了不同波长条件下分子离子键长的最佳拟合值。他们的研究表明,使用激光诱导电子衍射方法可以分辨几个飞秒时间间隔内发生在亚埃空间量级上的分子键长变化。利用激光诱导电子衍射方法,有望能在亚飞秒时间与亚埃空间尺度上实现对分子内电子与母体离子动力学的同时探测。

4未来的挑战与展望

作为飞秒强激光与原子分子相互作用引起的基本物理过程电离的研究,对深入理解强激光与物质相互作用机制起着不可或缺的作用。对于强场电离基本物理图像,本文所涉及的内容仅限于近红外波段激光场对原子分子的作用。近年来,随着中红外长波段强激光以及自由电子激光技术的出现和成熟,使强场原子物理研究向“长波长”及“短波长”极限拓展。在长波长条件下,原子电离将进入深隧穿区域,有可能会导致一些新的电离现象的出现[23—25],同时深隧穿区域的选择将对考察强场条件下电子动力学行为的经典—量子对应有重要意义。而在短波长(如在极紫外甚至X射线波段)条件下,本文所讨论的隧穿电离及电子再散射等半经典图像将不再适用,由于原子内壳层结构、电子关联以及共振等多种物理效应的介入,“短波长”极限下的强场原子电离将为我们带来更丰富的物理现象[26,27],如何理解短波长下的强场原子过程为相关理论工作者提出新的挑战。另一方面,随着研究体系逐渐从简单原子向复杂分子、团簇甚至固体体系扩展,更多有意义的物理效应(如多原子中心干涉、分子空间取向、多体效应等)将介入电离过程[28,29]。目前基于单电子和两电子等简单原子分子体系建立起来的强场物理图像,如前面介绍的隧穿电离、电子再散射图像等,能否有效地处理复杂体系中的多体效应,描述复杂分子、团簇甚至固体体系的强场电离动力学,尚有待更深一步的研究。

与此同时,强场电离产生的超短电子束探针还将不断地推动人们在亚飞秒时间尺度内对原子分子超快动力学过程的认识。如将阿秒钟方法与多粒子符合测量技术相结合,可帮助人们深入了解强场驱动的原子分子多体关联行为,如电子关联和电子—核关联等[12]。而长波长激光驱动下的超短电子束将具有更高能量,其对应的更短德布罗意波长将为激光诱导电子衍射方法提供更高空间分辨率,直接推动分子超快结构成像的研究。

另外,超快强激光技术的发展也已使得人们对电离电子超快动力学的操控成为可能。由于电离电子行为决定诸多后续强场超快过程(如高次谐波产生等),电离电子超快操控研究的进展无疑将促进新兴阿秒科学研究领域的发展。如通过少周期飞秒激光的载波-包络相位对电离电子行为的控制已成为获得单个阿秒光脉冲的重要手段[30]。

我们有理由相信,在未来几年里,伴随着飞

超快过程专题

参考文献

[1]Zewail A H.J.Phys.Chem.A ,2000,104:5660[2]韩海年,魏志义,苍宇等.物理,2003,32:762[3]霍义萍,曾志男,李儒新.物理,2004,33:907[4]Goeppert-Mayer M.Ann.Phys.,1931,9:273[5]Keldysh L V .Sov.Phys.-JETP ,1965,20:1307[6]Corkum P B.Phys.Rev.Lett.,1993,71:1994

[7]Schafer K J ,Yang B ,Dimauro L F et al .Phys.Rev.Lett.,1993,70:1599

[8]Krausz F ,Ivanov M.Rev.Mod.Phys.,2009,81:163[9]Eckle P ,Pfeiffer A N ,Cirelli C et al .Science ,2008,322:1525[10]Eckle P ,Smolarski M ,Schlup P et al .Nat.Phys.,2008,4:565[11]Aichmann H ,Nimtz G.Found.Phys.,2014,44:678

[12]Pfeiffer A N ,Cirelli C ,Smolarski M et al .Nat.Phys.,2011,7:428[13]Pfeiffer A N ,Cirelli C ,Smolarski M et al .New J.Phys.,2011,

13:093008

[14]Pfeiffer A N ,Cirelli C ,Smolarski M et al .Nat.Phys.,2012,8:76[15]Niikura H ,Legare F ,Hasbani R et al .Nature ,2002,417:917[16]Niikura H ,Legare F ,Hasbani R et al .Nature ,2003,421:826[17]Zuo T ,Bandrauk A D ,Corkum P B.Chem.Phys.Lett.,1996,

259:313

[18]Lein M.J.Phys.B ,2007,40:R135

[19]Meckel M ,Comtois D ,Zeidler D et al .Science ,2008,320:1478[20]Okunishi M ,Itaya R ,Shimada K et al .Phys.Rev.Lett.,2009,

103:043001

[21]Kang H ,Quan W ,Wang Y et al .Phys.Rev.Lett.,2010,104:

203001

[22]Blaga C I ,Xu J L ,DiChiara A D et al .Nature ,2012,483:194[23]Quan W ,Lin Z ,Wu M et al .Phys.Rev.Lett.,2009,103:093001[24]Blaga C I ,Catoire F ,Colosimo P et al .Nat.Phys.,2009,5:335[25]Guo L ,Han S S ,Liu X et al .Phys.Rev.Lett.,2013,110:013001[26]Richter M ,Amusia M Y ,Bobashev S V et al .Phys.Rev.Lett.,

2009,102:163002

[27]Fukuzawa H ,Son S K ,Motomura K et al .Phys.Rev.Lett.,

2013,110:173005

[28]Pavicic D ,Lee K F ,Rayner D M et al .Phys.Rev.Lett.,2007,

98:243001

[29]Lin Z ,Jia X ,Wang C et al .Phys.Rev.Lett.,2012,108:223001[30]Baltuska A ,Udem Th ,Uiberacker M et al .Nature ,2003,421:611

秒强激光技术的不断发展与原子分子谱学测量方法的日益成熟,强场电离研究还将不断取得新突破。

致谢作者感谢与中国科学院上海光学精密机械

研究所徐至展院士、程亚研究员小组在超快强激光场原子分子电离研究方面多年来富有成效的合作。

订阅《物理》得好礼

——超值回馈《岁月留痕—<物理>四十年集萃》

读者和编者

2012年《物理》创刊40周年,为答谢广大读者长期以来的关爱和支持,《物理》编辑部特推出优惠订阅活动:向编辑部连续订阅两年(2015—2016年)《物理》杂志的订户,将免费获得《岁月留痕—<物理>四十年集萃》一本(该书收录了从1972年到2012年在《物理》各个栏目发表的四十篇文章,476页精美印刷,定价68

元,值得收藏)。

欢迎各位读者订阅《物理》(编辑部直接订阅优惠价180元/年)订阅方式

(1)邮局汇款地址:

100190,北京603信箱《物理》编辑部收(2)银行汇款开户行:

农行北京科院南路支行户名:

中国科学院物理研究所

帐号:

11250101040005699

(银行汇款请注明“《物理》编辑部”)

咨询电话:(010)82649266;82649277Email :

physics@https://www.360docs.net/doc/183547498.html,

《分子和原子》(第一课时)教 案

《分子和原子》(第一课时)教案 一、教学思路: 本课题是学生对微观世界理解的开始。首先从学生熟悉的日常现象提出问题,引起学生思考;然后确立物质是由分子、原子等微小粒子组成的观点;接着通过实验与探究得出“分子是持续运动的”的结论,并利用这个结论对一些现象作出具体解释。而分子和原子是初中学生初次接触到的微小的粒子,在此之前只有一些微观现象的感性理解,没有任何理性的理解。所以我在教学过程中依据新课程标准,结合教科书上的例子,采取多种教学手段来组织教学。如演示实验、改进实验、补充实验、设计三维动画等。我在教学方法上采用了激趣──质疑──驱动──反馈四步程序教学法,从而大大提升了教学效率。 二、教学设计: 教学目标: 1、知识与技能:理解分子与原子的真实存有,了解分子、原子的基本性质,理解分子、原子的概念,理解原子是化学变化小的最小粒子,原子能够相互结合形成分子。 2、过程与方法:通过对宏观现象和微观本质间相互联系的分析、推理,提升学生抽象思维水平,学会使用比较、分析、归纳等方法对实验所得信息实行加工。 3、情感态度与价值观:对学生实行科学态度教育和辩证地看问题的思想方法教育;逐步提升抽象思维的水平、想象力和分析、推理水平;渗透物质无限可分的辩证唯物主义的观点及科学态度和科学方法的教育。 教学重点:分子、原子概念的建立及对分子微观想象的形成。 教学难点:建立微观粒子想象表象,初步体会它与宏观物体运动的不同。 教学方法:学案导学、问题导思、实验探究、动画揭示微观的直观教学相结合。 教学准备:酒精、浓氨水、酚酞试液、胶头滴管、洒过香水的绢花、大小烧杯、试管、锥形瓶,分子间隔演示仪等等。 教学过程: 第一部分;一、分子的真实存有。 【激趣】请同学们分组实验,滴一滴医用酒精在纸上、手上或衣服上,并注意观察现象。 【提问】你观察到了什么现象? 【过渡】你知道这是为什么吗? 【展示】一束洒了香水的绢花 【提问】你们闻到了什么气味?它能够看见吗? 【播放动画1】无数球状的微小粒子从一束鲜花中持续向四周扩散,飘到画面另一侧小女孩的鼻孔处,小女孩发出声音:好香啊!

高中化学粒子半径大小的比较专题辅导

粒子半径大小的比较 粒子半径大小的比较是考试中常见题型,也是同学们容易出错的试题。出错的原因主要是未能掌握粒子半径大小的比较规律。本文从影响粒子半径大小的原因着手分析,总结出比较规律,以便于运用。 一、不同元素 1、同周期元素的原子和离子。 从左到右,随着核电荷数的递增,元素的原子半径依次减小,阳离子半径依次减小,阴离子半径也依次减小。如-+++>>>>>>Cl S ,Al Mg Na ,Si Al Mg Na 232。 2、同主族元素的原子和离子。 从上到下,随着核电荷数的递增,元素的原子半径依次增大,离子半径依次增大。如----+++++<<<<<<<<<<>>>>+-++-Na F ,Ca K Cl S 222 +2Mg +>3Al 。 4、无法直接比较的粒子。 可借助参照物进行比较,如-2S 与+3Al 的离子半径大小的比较,可借助于-2O ,由于,S O Al 223--+<<所以-+<23S Al 。 二、同种元素 1、阳离子<中性原子<阴离子。 2、元素价态越高的粒子,半径越小,如-+++<<<

分子和原子及原子练习题

分子和原子及原子的结构知识点总结 知识点一分子 1、分子是构成物质的一种微粒,表示的是一种微观概念,大部分物质是由分子构成的。(有些物质直接由原子构成) 2、分子的定义:分子是保持物质化学性质的最小(一种)微粒。 3、分子的性质 ①分子很小:质量和体积都很小,肉眼是无法看到的 ②分子总是在不断的运动着:温度升高运动速度加快。 ③分子间有间隔:一般来说气体分子间的间隔大,固体、液体分子间的间隔较小,因此气体可以压缩。 ④同种物质的分子性质相同,不同种物质的分子性质不同。 ⑤分子由原子构成,不同种物质的分子,原子构成不同,可分三种情形: a、构成分子的原子种类不同: b、构成分子的原子种类相同,但个数不同: c、构成分子的原子种类、个数都相同,但排列顺序不同(高中学习) 4、分子理论的应用: (1)用分子观点解释物理变化和化学变化。 物理变化:没有新分子生成的变化 由分子构成的物质 化学变化:分子本身发生变化,有新分子生成的变化。 (2)用分子观点解释混合物和纯净物: 混合物:由不同种分子构成的物质。纯净物:由同种分子构成的物质。

知识点二原子 1、定义:原子是化学变化中的最小粒子(用化学方法不能再分) 2、原子的性质 (1)原子的体积和质量都很小。(2)原子在不断的运动(3)原子间有一定的间隔 (4)同种物质的原子性质相同,不同种物质的原子性质不同。 3、化学变化的实质:在化学变化中,分子分解成原子,原子重新组合成新的分子。 注意:化学变化前后分子的种类一定改变,数目可能改变,原子的种类和数目一定不变。 注意:分子一定比原子大吗? 答:不一定! 金属单质 (如:Fe 、Cu 、Al 、Hg ) 5、由原子直接构成的物质 非金属固态单质 (如:C 、P 、S 、Si ) 稀有气体 (氦、氖、氩、氪、氙、氡 ) 6、原子的构成: 质子 (带 正 电荷) 体积很小,约占原子体积 的几千亿分之一 原子核(带正电)

离子半径方法总结

离子半径方法总结 导读:离子半径方法总结 一种是同一周期内元素的微粒,阴离子半径大于阳离子半径,如硫离子>铝离子,与原子半径的顺序相反;另一种是具有相同电子层结构的离子(单核),核电荷数越小,半径越大,这里也只有阴离子半径大于阳离子半径符合,如氧离子或氟离子半径>钠离子或镁离子或铝离子,但是记住氧离子半径>氟离子,钠离子>镁离子,与原子半径顺序一致。 (1)同一元素的微粒,电子数越多,半径越大。如钠原子>钠离子,氯原子(2)同一周期内元素的微粒,阴离子半径大于阳离子半径。如氧离子>锂离子 (3)同类离子与原子半径比较相同。如钠离子>镁离子>铝离子,氟离子(4)具有相同电子层结构的离子(单核),核电荷数越小,半径越大。如氧离子>氟离子>钠离子>镁离子>铝离子硫离子>氯离子>钾离子>钙离子 (5)同一元素高价阳离子半径小于低价阳离子半径,又小于金属的原子半径。如铜离子硫原子>四价硫>六价硫 离子的最外层电子数相同,原子序数越大,半径反而越小, 若离子的最外层电子层数不同,则层数越多半径越大,例如卤素和碱金属,卤素离子比下一周期的碱金属要大,比同周期也要大,但一般不作比较。

同一元素的不同离子半径(都为正电荷或都为负电荷时)又如何比较 根据氧化性还原性比较,例如:Fe3+氧化性强于Fe2+,所以半径更小 【离子半径方法总结】 1.学习方法的总结 2.练琴方法大总结 3.清理总结写作方法 4.导数大题方法总结 5.bga焊接方法总结 6.求极限方法总结 7.英语做题方法总结 8.英语“强调”方法总结 上文是关于离子半径方法总结,感谢您的阅读,希望对您有帮助,谢谢

初中化学分子和原子教案

分子和原子 一、教学目标 知识目标:1.了解物质是由分子、原子等微观粒子构成的。 2.会用分子、原子的观点解释生活中的一些常见现象。 过程方法目标:1.通过探究实验,探索分子原子的有关性质。 2.学会通过观察身边物质和现象,在观察中获取信息,运用多种手段和方法探究微观世界的奥秘。 情感价值观目标:1.体验探究活动的乐趣,保持和增强对化学现象的好奇心和探究欲,发展学习化学的兴趣。 2.建立“世界是物质的,物质是可分的”的辩证唯物主义物质观。 二、教学重点:微观粒子是客观存在的;分子、原子是构成物质的两种微观粒子;探究微观粒子的基本特征;会用分子的知识解释日常生活中的现象。 三、教学难点:从微观角度认识物质。 四、学生认知分析 学生通过初中物理课的学习,已经知道了物质是由分子和原子构成的,但是由于分子、原子是看不见摸不着的,所以,要真正建立分子、原子的概念是比较困难的。 五、教学过程 环节一、情境创设,引入新课,并通过“生活经验——化学实验——科学技术”的途径帮助学生认识物质是由微观粒子构成的 问题1、你能解释这些生活中的现象吗?(投影图片)(设计意图:通过学生熟悉的宏观生活现象,引发学生感悟“宏观的物质可能是由肉眼看不见的微小粒子构成的”,并带着困惑进入本节课的学习。) (1)走到花圃会闻到花香; (2)湿的衣服经过晾晒会变干; (3)糖块放到水里会逐渐“消失”,而水却有了甜味。 学生观看,思考,并作出猜想:“花香”、水、糖块可能都是由看不见的更小的东西构成的。

教师:那今天就带着这些问题,让我们进入化学的另一个世界! 【演示实验】向盛有水的小烧杯中加入少量品红,静置。(设计意图:在生活经验的基础上,教师通过实验继续让学生感知“物质是由我们肉眼看不见的微小粒子构成的”。) 【问题2】请认真观察,并描述所观察到的现象。 观察实验,交流讨论观察到的实验现象:加入的品红,在水中慢慢的扩散。 【问题3】你认为产生上述现象的原因可能是什么? 生认为:品红可能是由更小的看不见的“品红粒子”构成的,这种粒子还在不停的运动。 教师讲述:随着科学技术的进步,科学家们用先进的仪器设备证明了物质确实是由肉眼看不到的微观粒子构成的。【展示图片】用扫描隧道显微镜获得的苯分子图像;通过移走硅原子构成的文字“中国”。 生观看图片,并思考图片所表示的意义——宏观物质确实是微观粒子构成的。 (设计意图:通过生活经验和实验现象的分析,都只是一种推断。只有通过更科学的手段,才能得出更科学的结论。使学生进一步认识科学的重要性) 环节二、探究分子的基本特征 【资料卡片】水分子自述:一个水分子的质量约是3×10-26kg,一滴水(以20滴水为1mL计)中大约有1.67×1021个水分子。如果10亿人来数一滴水里的分子,每人每分钟数100个,日夜不停,需要3万多年才能数完。 【问题4】根据对“水分子自述”的分析,你认为分子有哪些基本特征呢?(设计意图:培养学生分析问题、归纳总结的能力。) 生阅读、分析所给材料,并经过讨论得出下列结论: (1)分子的体积很小;(2)分子的质量也很小。 【演示实验】教材“分子运动现象”的实验。 1.向盛有约20mL蒸馏水的烧杯A中加入5~6滴酚酞溶液,搅拌均匀,观察溶液的颜色 生观察,并描述观察到的实验现象:A烧杯中无变化,说明蒸馏水不能使酚酞变红色。 2.从烧杯A中取少量溶液置于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察溶液颜色有什么变化。

(完整版)粒子半径大小的比较规律

粒子半径大小的比较规律 原子和简单离子半径大小的比较是高考的一个重要考点,掌握比较的方法和规律,才能正确判断粒子半径的大小。中学化学里常见粒子半径大小比较,规律如下: 1.同种元素粒子半径大小比较: 同种元素原子形成的粒子,核外电子数越多,粒子半径越大。阳离子半径小于相应原子半径。如r(Na+)

分子和原子教案

《分子和原子》教案 执教:湖北省荆门市象山中学伍艳萍 指导:湖北省荆门市教研室孟庆宏 一、教材分析 1.教材的地位和作用 本节课的内容是继前面两个单元学习某些物质的性质和变化后,从宏观的物质世界跨进微观的物质世界的第一课,对于学生认识宏观物质的微观组成具有重要的作用。同时,为进一步学习第四单元“物质构成的奥秘”奠定基础。因此,本节教材具有承上启下的作用。 2.教学目标分析 (1)知识目标:认识分子、原子的存在,了解其性质,理解其概念。 (2)能力目标:运用分子的知识解释某些日常现象,区分物理变化与化学变化,以及通过对物质及其变化的宏观现象与微观本质之间相互联系的分析推理,培养学生的想象能力和抽象思维能力。 (3)情感目标:通过对物质世界是运动的和分子的可分性与不可分性的认识,培养学生用辩证统一的观点思考问题的思想方法。 3.重点、难点分析 (1)重点:分子、原子概念的建立。 (2)难点:分子、原子行为的微观表象的形成。 二、教法分析 分子、原子对于初三的学生来说,并不完全是陌生的,在小学自然、初中生物、物理课中都接触到分子和原子。但是,分子、原子究竟是什么样的粒子,他们缺乏准确的内部表象。由于分子、原子既看不见也摸不着,所以,学生要真正建立明晰的分子、原子概念是较为困难的。针对教学内容的特点和学生的实际情况,主要采取情境激学,联想推理,实验与多媒体辅助教学相结合的方法进行探究式教学。 三、教学程序

[思考问题2] 烧杯与烧杯B 哪些条件相同么条件不同? [动画模拟] 氨分子运动扩散接触到酚酞,使酚 酞溶液变红的过程。[板书](2)分子处于不断的运动中。氨分子的扩散实验 浓氨水 酞溶液 氨水与酚酞溶液反应浓氨水酚酞溶液

分子和原子优质课教案

课题2 分子和原子 执教:赵保乡第一初级中学葛治刚 指导:赵保乡第一初级中学李扶稳【教学目标】 知识与技能:认识物质是由分子、原子等微小粒子构成的。 过程与方法:通过认识实验与探究,培养抽象思维能力、想象力和分析、推理能力。 情感态度与价值观:认识分子是保持物质化学性质的最小粒子;原子是化学变化中的最小粒子。 【教学重点】认识物质是由分子、原子等微小粒子构成的。 【教学难点】培养抽象思维能力、想象力和分析、推理能力。 【教学方法】探究式学习法。 【教学用品】烧杯(250毫升)、水、品红。烧杯3只(50毫升)、水、酚酞、浓氨水、烧杯(500毫升)1只。 【教学过程】 第一步:创设情景,导入新课 人们常说:八月桂花遍地香,桂花飘香人团圆。现在正是农历八月,金秋送爽,丹桂飘香的季节,同学们有没有想过,桂花为什么会“飘香”? 这一问题与我们今天要学的内容有关。现在,我就和同学们一起学习第三单元,课题2,分子和原子。 [板书] 第三单元课题2 分子和原子 [师生互动] 师:桂花能够“飘香”,但是我们却看不到桂花“飘香”的过程,这是为什么呢? 生:因为花香粒子很小,我们用肉眼是看不见的。 师:虽然我们看不见花香粒子,但是我们却能够真切地感受到它的存在,它是构成花中具有香味的物质的微小粒子。而实际上,科学进步早已证明:所有的物质都是由许许多多我们肉眼看不见的微小粒子构成的,这些微小的粒子就是今天我们要学习的“分子”和“原子”。 [得出结论] 物质都是由我们肉眼看不见的微小粒子——分子、原子构成的。 [讲授]分子、原子虽然很小,但是我们可以通过先进的科学仪器直接的观察到它们的存在,并且还能够移动原子。 [图像展示] 苯分子图像,以及移走硅原子构成的最小的汉字图像“中国” 下面我们先来认识一下分子由哪些特性。 第二步:合作探究,获得新知 [师生互动] 师:现在摆在我们面前的是一杯水,我们都能够真实地看到它的存在,科学上也早已

分子和原子(讲义及答案)

? ? ? 一、知识点睛 分子和原子(讲义) 1. 分子、原子都是构成物质的 。 2. 分子 (1) 分子的性质 ① ; ② (温度越高, ); ③ 。 (2) 分子的定义 分子可以直接构成物质,如水由 构成。由分子构成的物质, 是保持其化学性质的最小粒子。 ①同种物质的分子,化学性质 ; 不同种物质的分子,化学性质 。 ②由分子构成的物质,在发生 变化时,分子 本身不变, 不变;在发生 变化时, 分子种类发生变化, 改变。 3. 原子 (1) 原子和分子的关系 可以构成分子。 有些分子由同种原子构成,如 1 个氧分子由 2 个 构成;有些分子由不同种原子构成,如 1 个水分子由 2 个 和 1 个 构成。 (2) 原子的性质(与分子的性质相同) (3) 原子的定义 原子是 中的最小粒子。 在化学变化中, 可分, 不可分。 原子可以直接构成物质,如汞由 构成。由原子 构成的物质, 是保持其化学性质的最小粒子。 (4) 原子的结构 ? ? ?(带正电) 原子(不显电性) ? (带正电)? (不带电) ? ?(带负电) 在原子中, 数= 数= 数。

(5)原子核外电子排布(原子结构示意图) ①;②; ③;④; ⑤;⑥。 核外电子排布规律: a.先排层,后排层; b.第一层上最多排个电子,第二层上最多排 个电子; c.最外层上不超过个电子(电子层为1 时不超过 个)。 (6)相对原子质量 由于原子质量的数值太小,书写和使用都不方便,故 国际上统一采用相对质量。 相对原子质量(A r)= 它是一个比值,单位为,省略不写。 相对原子质量≈+ 。 二、精讲精练 1.根据分子的性质解释下列问题。 (1)肉眼无法看到分子,我们用扫描隧道显微镜进行观测。 (2)春暖花开,花香四溢。 (3)酒香不怕巷子深。 (4)香水、汽油密闭保存。 (5)液化石油气能压缩在钢瓶中。 (6)40 mL 水与40 mL 酒精混合后的溶液体积小于80 mL。

原子半径大小比较

【练习】 1.在Na、K、O、N、C.Li、F、H八种元素中,原子半径由小到大的顺序为____ _______。 2.下列各组元素中,原子半径依次增大的是 A.Al、Si、P B.I、Br、Cl C.O、S、Na D.Mg、Ca、Ba 3.比较下列粒子半径大小: r(K)_____ r(Mg);r(Na+)____ r(Na);r(F-)____ r(F);r(Fe2+)___ r(Fe3+) 4.下列微粒半径之比大于1的是() A.r(K+)/r(K) B.r(Ca)/r(Mg) C.r(Cl)/r(P) D.r(Cl)/r(Cl-) 5.在Na+、Mg2+、Al3+、F-、O2-中: 原子序数由大到小的顺序为_____ _____ ____,半径由大到小的顺序为______ ___________。 6.X元素的阳离子和Y元素的阴离子具有与氩原子相同的电子层结构,下列叙述正确的是() A.X的原子序数比Y的小 B.X原子的最外层电子数比Y的大 C.X的原子半径比Y的大 D.X元素的最高正价比Y的大 7.X和Y两种元素的阳离子具有相同的电子层结构,X元素的阳离子半径大于Y元素的阳离子半径,Z和X两种元素的原子核外电子层数相同,Z元素的原子半径小于X元素的原子半径,X、Y、Z三种元素原子序数的关系是() A.X>Y>Z B.Y>X>Z C.Z>X>Y D.Z>Y>X 8.已知A n+、B(n-1)+、C(n+1)+、D(n+1)-都有相同的电子层结构,A、B、C、D的原子半径由大到小的顺序是() A.C>D>B>A B.A>B>C>D C.B>A>C>D D.A>B>D>C 9.电子层数相同的3种元素X、Y、Z已知最高价氧化物对应水化物的酸性HXO4>H2YO4>H3ZO4则下列判断错误的是() A.原子半径X>Y>Z B.气态氢化物稳定性HX>H2Y>ZH3 C.非金属性X>Y>Z D.气态氢化物还原性HX<H2Y<ZH3 10.下列叙述中,肯定a金属比b金属活泼性强的是() A.a原子的最外层电子数比B原子的最外层电子数少 B.a原子电子层数比b原子的电子层数多 C.1mol a 从酸中置换H+生成的H2比1 mol b从酸中置换H+生成的H2多 D.常温时,A能从水中置换出氢,而B不能 11、下列氢化物中稳定性最小的是() A、NH3 B、PH3 C、HF D、H2O

初三化学:分子和原子知识点汇总一

初三化学:分子和原子知识点汇总一 一、构成物质的微粒:分子、原子等微粒 1、由分子构成的物质:例如水、二氧化碳、氢气、氧气等物质 2、由原子构成的物质:金属、稀有气体、金刚石、石墨等物质 3、物质构成的描述:物质由××分子(或原子)构成。例如:铁由铁原子构成;氧气由氧分子构成。 二、分子 1、基本性质:⑴质量、体积都很小; ⑵在不停地运动且与温度有关。温度越高,运动速率越快例:水的挥发、品红的扩散; ⑶分子间存在间隔。同一物质气态时分子间隔最大,固体时分子间隔最小;物体的热胀冷缩现象就是分子间的间隔受热时增大,遇冷时变小的缘故。 ⑷同种物质间分子的性质相同,不同物质间分子的性质不同。 2、分子的构成:分子由原子构成。 分子构成的描述:①××分子由××原子和××原子构成。 例如:水分子由氢原子和氧原子构成

②一个××分子由几个××原子和几个××原子构成。 例如:一个水分子由一个氧原子和二个氢原子构成 3、含义:分子是保持物质化学性质的最小微粒。 例:氢分子是保持氢气化学性质的最小粒子 4、从分子和原子角度来区别下列几组概念 ⑴物理变化与化学变化 由分子构成的物质,发生物理变化时,分子种类不变。 发生化学变化时,分子种类发生了改变。 ⑵纯净物与混合物 由分子构成的物质,纯净物由同种分子构成;混合物由不同种分子构成。 ⑶单质与化合物 单质的分子由同种原子构成;化合物的分子由不同种原子构成。 三、原子 1、含义:原子是化学变化中最小的微粒。例:氢原子、氧原子是电解水中的最小粒子 2、分子与原子的比较

3、化学反应的实质:在化学反应中分子分裂为原子,原子重新组合成新的分子。

(完整word版)原子半径大小的比较

原子半径大小的比较 影响原子半径的因素有三个:一是核电荷数,核电荷数越多其核对核外电子的引力越大(使电子向核收缩)则原子半径越小;二是核外电子数,因电子运动要占据一定的空间则电子数越多原子半径越大;三是电子层数(电子的分层排布与离核远近空间大小以及电子云之间的相互排斥有关),电子层越多原子半径越大。 原子半径大小由上述一对矛盾因素决定。核电荷增加使原子半径缩小,而电子数增加和电子层数增加使原子半径增加。当这对矛盾因素相互作用达到平衡时,原子就具有了一定的半径。 我们只要比较上述这对矛盾因素相互作用的相当大小就不难理解 不同原子半径大小的变化规律。 一.同周期原子半径大小规律。 例如,比较钠和镁的半径大小。 从钠到镁核电荷增加1个,其核对核外每一个电子都增加一定的作用力,原子趋向缩小,而核外电子也增加一个电子,因电子运动要占据一定空间而使原子半径趋向增加。实验证明,钠的原子半径大于镁,这说明增加的核电荷对原子半径的缩小作用>增加的电子对原子半径的增大作用。因此,同周期元素的原子从左到右逐渐减小,右端惰性原子半径应该最小。二.相邻周期元素原子半径大小比较。 实验结果钾原子半径>钠原子半径,这说明从钠到钾,增加的八个电子和增加的一个电子层对原子半径的增大作用>增加的八个核电荷对原子半径的缩小作用。所以,同主族元素的原子半径从上到下逐渐增加。氖到钠核电荷增加1个,核外电子和电子层均增加一个,由此推断,钠的半径>氖的半径,即:增加的一个电子和一个电子层对原子半径的增加作用>增加的一个核电荷对原子半径的缩小作用。值得注意的是,并不是电子层多的原子半径就一定大,如:锂原子半径>铝原子半径。这是因为当核电荷增加到大于八以后,其核对半径的缩小作用越来越强已经超过了增加一个电子层对半径的增加作用。 三.某原子及其阴离子或阳离子半径大小比较。 例如,氯原子和氯离子半径大小比较。 两者核电荷相同而氯离子多一个电子,这一电子运动要占据一定的空间,所以氯离子半径>氯原子半径。 原子及其阳离子半径正好与上述相反。例如:钠离子半径<钠原子半径。 四.电子层结构相同而核电荷不同的粒子半径大小比较。 例如,钠离子,镁离子,氧离子,氟离子半径大小比较。 因其核外电子层结构相同,显然核电荷越多核对核外电子引力越大则粒子半径越小。所以其粒子半径大小是:镁离子<钠离子<氟离子<氧离子。

分子和原子知识点梳理

课题1、分子和原知识点梳理 知识点一:物质是由分子和原子构成的1?认识分子 1、分子的基本性质 (1)分子是构成物质的一种粒子,其质量、体积都非常小。 自然界中大多数的物质是由分子构成的 (2)分子在不断地做无规则运动 温度越高,分子的运动速度就越快。 (3)分子之间有一定的间隔:气态>液态>固态 (4)同种分子的化学性质相同;不同种分子的化学性质不同 2、分子的概念:保持物质化学性质的最小粒子 3、应用分子的观点认识: (1)纯净物、混合物: 纯净物混合物 由分子构成的物质中,由同一种分子构成的是纯净物。如冰、水共存物实际为纯净物,因为其中的构成粒子只有一种一一水分子,由不同种分子构成的是混合物,如红磷和白磷的混合体为混合物,区分纯净物和混合物的关键是把握物质的种类”或分子的种类”是否相同。 (2)物理变化、化学变化 水蒸发是发生了物理变化,而水分解是发生了化学变化 水蒸发时,水分子本身没有变化,变化的只是分子间的间隔。水的化学性质也没有改变。水分解时,水分子变成了氢分子和氧分子。分子变了,生成的氢分子和氧分子不具有水分子的化学性质。 注意:在化学变化中,分子的组成一定改变,分子的数目可能改变。 二)认识原子 1、原子定义:化学变化中的最小微粒 2、化学反应的实质:化学变化中分子分裂成原子,原子重新组合成新分子 3、分子、原子的主要区别:在化学反应中,分子可分,原子不可分 4、分子、原子的相互关系: 5、原子的基本性质: (1)原子也是构成物质的一种粒子,其质量、体积都非常小 (2)原子同分子一样,也是时刻不停地做高速的无规则运动温度越高,能量越大,运动速度就越快。 (3)原子之间也有一定的间隔 原子: 分子: 【典型例题】 例1:下列操作或现象与分子对应的特性不一致的选项是 选项操作或现象分子的特性 A给篮球充气分子间有间隙

化学离子半径比较专题讲解及习题(含答案)

离子半径比较专题 一、规律方法总结 1、微粒半径大小的比较一般要掌握以下规律: (1).对原子来说:①同周期元素的原子(稀有气体除外),从左到右原子半径逐渐▁▁ ; ②同主族元素的原子,从上到下原子半径逐渐▁▁▁▁。 ③稀有气体元素的原子半径▁▁▁同周期元素原子半径。 (2).对离子来说:除符合原子半径递变规律外,经常使用的比较原则是: ①同种元素的原子和离子相比较,阳离子比相应原子半径▁▁,阴离子比相应原子半 径▁▁; ②电子层结构相同的粒子(如O F Na Mg Al 223--+++、、、、),随着核电荷数的▁▁ ▁▁,离子半径▁▁▁▁。 2、微粒半径大小判断简易规律: (1)、同元素微粒:r 阳离子 ? r 原子 ? r 阴离子 (2)、同主族微粒:电子层数越多,半径越大 (3)、电子层数相同的简单微粒:核电荷数越大,半径越小 3、判断三部曲 第一步... 先看电子层数,因为其半径大小的决定因素是电子层数。电子层数越多,其半径越大。 第二步... 在电子层数相同的情况下看核电荷数,因为核电荷数的多少是影响半径大小的次要因素。而核电荷数越多,其半径越小。 第三步... 在电子层数和核电荷数相同的情况下看电子数,核外电子数是影响半径大小的最小因素。核外电子数越多,其半径越大。 值得注意的是此三步不可颠倒。 4、填空 1)、同周期原子半径随原子序数的递增而 r(Na) r(Mg) r(Al) r(Si) r(P) r(S) r(Cl) 2)、同主族原子半径随原子序数的递增而 r(Li) r(Na) r(K) r(Rb) r(F) r(Cl) r(Br) r(I) 3)、同周期阳(阴)离子半径随原子序数的递增而 。 r(Na +) r(Mg 2+) r(Al 3+) r(P 3-) r(S 2-) r(Cl -) 4)、同主族阳(阴)离子半径随原子序数的递增而 r(Li +) r(Na +) r(K +) r(F -) r(Cl -) r(Br -) r(I -) 5)、同种元素的原子、离子,其电子数越多半径就 r(Fe 3+) r(Fe 2+) r(Fe) r(Cl -) r(Cl) 6)、电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子的半径 r(O 2-) r(F -) r(Na +) r(Mg 2+) r(Al 3+) 二、例题部分 例1:下列化合物中,阴离子和阳离子的半径之比最大的是( )

离子半径大小的比较规律

离子半径大小的比较规 律 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

粒子半径大小的比较规律 1.同种元素粒子半径大小比较: 同种元素原子形成的粒子,核外电子数越多,粒子半径越大。阳离子半径小于相应原子半径。如r(Na+)

《分子和原子》教学设计

《分子和原子》教学设计 一、教学目标 知识 技能 1.了解物质是由分子、原子等微观粒子构成的。 2.会用分子、原子的观点解释生活中的一些常见现象。 过程 方法 1.通过探究实验,探索分子原子的有关性质。 2.学会通过观察身边物质和现象,在观察中获取信息,运用多种手段和方法探究微观世界的奥秘。 情感 态度 价值观 1.体验探究活动的乐趣,保持和增强对化学现象的好奇心和探究欲,发展学习化学的兴趣。 2.建立“世界是物质的,物质是可分的”的辩证唯物主义物质观。 【教学重点】微观粒子是客观存在的;分子、原子是构成物质的两种微观粒子;探究微观粒子的基本特征;会用分子的知识解释日常生活中的现象。

【教学难点】从微观角度认识物质。 二、学生认知分析 学生通过初中物理课的学习,已经知道了物质是由分子和原子构成的,但是由于分子、原子是看不见摸不着的,所以,要真正建立分子、原子的概念是比较困难的。 三、教学过程 环节一、情境创设,引入新课,并通过“生活经验——化学实验——科学技术”的途径帮助学生认识物质是由微观粒子构成的 教师活动 学生活动 设计意图 【问题1】你能解释这些生活中的现象吗?(投影图片) (1)走到花圃会闻到花香; (2)湿的衣服经过晾晒会变干; (3)糖块放到水里会逐渐“消失”,而水却有了甜味。 教师:那今天就带着这些问题,让我们进入化学的另一个世界! 学生观看,思考,并作出猜想:“花香”、水、糖块可能都是由看不见的更小的东西构成的。 通过学生熟悉的宏观生活现象,引发学生感悟“宏观的物质可能是由肉眼看不见的微小粒子构成的”,并带着困惑进入本

节课的学习。 【演示实验】向盛有水的小烧杯中加入少量品红,静置。 【问题2】请认真观察,并描述所观察到的现象。 【问题3】你认为产生上述现象的原因可能是什么? 观察实验,交流讨论观察到的实验现象:加入的品红,在水中慢慢的扩散。 品红可能是由更小的看不见的“品红粒子”构成的,这种粒子还在不停的运动。 在生活经验的基础上,教师通过实验继续让学生感知“物质是由我们肉眼看不见的微小粒子构成的”。 教师讲述:随着科学技术的进步,科学家们用先进的仪器设备证明了物质确实是由肉眼看不到的微观粒子构成的。 【展示图片】 用扫描隧道显微镜获得的苯分子图像;通过移走硅原子构成的文字“中国”。 倾听 观看图片,并思考图片所表示的意义——宏观物质确实是微观粒子构成的。 通过生活经验和实验现象的分析,都只是一种推断。只有通过更科学的手段,才能得出更科学的结论。使学生进一步认识科学的重要性。

分子和原子优质课教案

分子和原子 一、教材分析 1.教材的地位及其作用 本课题的内容是继前面两个单元学习某些物质的性质和变化后,从宏观的物质世界跨进微观的物质世界的第一课,对于学生认识宏观物质的微观组成具有重要的作用。同时,为进一步探究第四单元“物质构成的奥秘”奠定基础。因此,本节教材具有承上启下的作用。 2.教学目标分析 (1)知识目标:认识分子、原子的存在;认识分子是保持物质化学性质的最小粒子,原子是化学变化中的最小粒子;运用分子和原子的观点加深对化学反应实质的理解。 (2)能力目标:运用分子、原子的知识解释某些日常现象,通过对物质及其变化的宏观现象与微观本质之间相互联系的分析推理,培养学生的想象能力和抽象思维能力。 (3)情感目标:认识物质世界是运动的,以及分子的可分性和原子在化学变化中的不可分性,形成微观粒子运动的行为表象,帮助学生树立辩证唯物主义世界观,培养学生用辩证统一的观点思考问题的思想方法。 3.重点、难点分析

(1)重点:分子、原子概念的建立。 (2)难点:分子、原子行为的微观表象的形成。 4.课时安排: 2 课时 二、教法分析 分子、原子对于九年级的学生来说,并不完全是陌生的,在小学自然、初中生物、物理课中都接触到分子和原子。但是,分子、原子究竟是什么样的粒子,学生缺乏准确的内部表象。由于分子、原子既看不见也摸不着,所以,学生要真正建立明晰的分子、原子概念是较为困难的。针对教学内容的特点和学生的实际情况,我主要采取以下几种方法进行教学: 第一、情景激学。用一些宏观现象创设探究氛围,激发学生的探究欲望。如《梅花》诗中的“暗香”、物体的热胀冷缩、酒精与水混合后体积的变化等。 第二、联想推理。尽量将不可见的微观粒子行为特征与学生熟悉的某些宏观事物联系进行转换理解,引导学生类比推理形成微观粒子的内部表象。 第三、辅助教学。采用实验探究与电脑模拟相结合的方法展示分子、原子的行为特征,把学生的思维引向分子、原子的微观世界,使学生形成清晰的分子、原子印象。 三、教学准备:

(完整版)初三化学:分子和原子练习题精选一

初三化学:分子和原子练习题精选一 一、选择题: 1. 能闻到花香的原因是 A、分子有质量 B、分子间有间隔 C、分子在不断运动 D、分子体积小 2. 对分子的叙述,正确的是 A、分子是构成物质的惟一粒子 B、由分子构成的物质,保持物质性质的是分子 C、同种物质的每一个分子的化学性质都相同 D、分子的大小会随着物质体积的增大而变大 3. 下列变化中,构成物质的分子本身发生变化的是 A、糖溶于水 B、衣箱中樟脑丸不久不见了 C、工业上蒸发液态空气制氧气 D、红磷燃烧 4. 一壶水烧开后,壶盖被顶开,这是因为 A. 水分子变大了 B. 水分解成氢气和氧气 C. 水由液态变成气态,体积膨胀 D. 构成物质的粒子数目增多 5、最早发现电子的科学家是 A. 汤姆生 B. 道尔顿 C. 拉瓦锡 D. 阿伏加德罗 6、分子和原子的主要区别是 A. 分子是构成物质的微粒,原子不是构成物质的微粒 B. 分子质量都大于原子质量 C. 分子永恒运动,原子在分子中是不运动的 D. 分子在化学反应中可分,原子在化学反应中不能再分 7. 保持水的化学性质的粒子是 A. 氢原子 B. 氧分子 C. 氢分子 D. 水分子 8、下列关于物质的构成,叙述错误的是 A. 氯酸钾分子由钾原子、氯原子、氧原子构成 B. 氧分子由氧原子构成,氧原子由原子核和核外电子构成

C. 氧原子核由带正电荷的中子和不带电荷的质子构成 D. 水分子由氢原子和氧原子构成 9. 下列物质中,肯定是由一种分子(或原子)构成的物质是 A、水 B、纯净物 C、混合物 D、糖水 10. 已知某原子的原子核所带正电荷数为A,该原子核内有B个质子和C个中子,核外有D个电子,则 A. A=B=C B. B=C=D C. A=C=D D. A=B=D 11. 碳和镁的相对原子质量分别是12和24,则碳和镁的原子的真实质量之比为 A. 1:1 B. 1:6 C. 2:1 D. 1:2 12. 等质量的下列物质中含有原子数目最多的是 A. 水银 B. 硫磺 C. 铁粉 D. 镁条 13. 1999年度诺贝尔化学奖获得者哈迈德·泽维尔开创了“飞秒(10-15S)化学”的新领域,使运用激光谱技术观测化学反应时分子中原子的运动成为可能,你认为该技术不能观测到的是 A. 氧分子的不规则运动 B. 氧原子结合成氧分子的过程 C. 氧分子分解成氧原子的过程 D. 氧原子内部的质子、中子、电子的运动 14. 下列符号能表示两个氧原子的是 A. O2 B. 2O C. 2O2- D. 2O2 15. 下列物质中,含有氧分子的是 A. O2 B. H2O C. CO2 D. SO2 16. 2008年9月27日,我国航天员翟志刚进行了首次太空行走。在此次活动中需要“人造空气”来供航天员呼吸,这种“人造空气”中含有体积分数为70%的氮气、20%以上的氧气、还有二氧化碳。下列关于“人造空气”的说法中,不正确的是 A. “人造空气”比空气中的氮气含量低 B. “人造空气”中供给航天员呼吸的是氧气 C. “人造空气”中的氧气和空气中的氧气化学性质相同 D. 氮气对航天员呼吸没有任何作用,因此“人造空气”可以不需要氮气 17.下图表示物质分子的示意图。图中“●”和“○”分别表示两种含有不同质子数的原子,则图中表示单质的是

元素原子半径表

蒂 袂 1 2 He 3 Li 4 Be 5 B C 6 7 N 0067 O 8 9 F 价态半径 乳&4 蒇兀素原子半径表 薇H Lit hirni 1. 54 0.55 (+2)0.40 (+3)0. 0Z Nit ragen 康手名称原干数原手宣 原干名称 原子数界千量 廉干半徑 价态半徑 Hydr o£en 1 L 0079 0. 78 (+0-0.38 (-1)1.40 D 0.78 D+? -0.24 D^l ~L40 屢子名称 履子数序手量 原手半径 价恋半径 Heliujn. J 2 4.0D26 1. 00 1 1 原手举径 原手名称原千数 原子半径 价态半径 Beryl 11? 4 9. 0121B 1.13 [(H-2J0. 17 价态半径 原手名称 原千數 療手童 原子半径 Boron 5 30. 81 0. 95 (-2) 1. 06 (-3)1.22 (+1)0. 58 壕子备称 燥子数原子童 嶋干半径 价态半径 C ar bon 5 12.011 0,S6 f7+l)0.49 (+2>□, 00 gO. 55 (-M)-O. 08 [圧 1J1- 10 (-2)1.38 (-4)1.77 斥子名称 原子数源于虽 廩千半径 价态半径 d S0 (+1)0. 59 (+2) 0L 37 (+5)-0. 12 (-1)1* 10 (-2) 1. 2S (+3)0.16 原干名称 原千数原子量 原子半径 桥态半径 Ossygen 呂 15* 3334 卜刃 1. 21 ' L J (-3)1^3 原手名称原于数原手童 原子半径 价态半懂 Flourine 9 18. 998403 □, 64 (+7) 0, 08 (-1) 1. 15