地震波的概念种类特点及地表影响

关于地震波

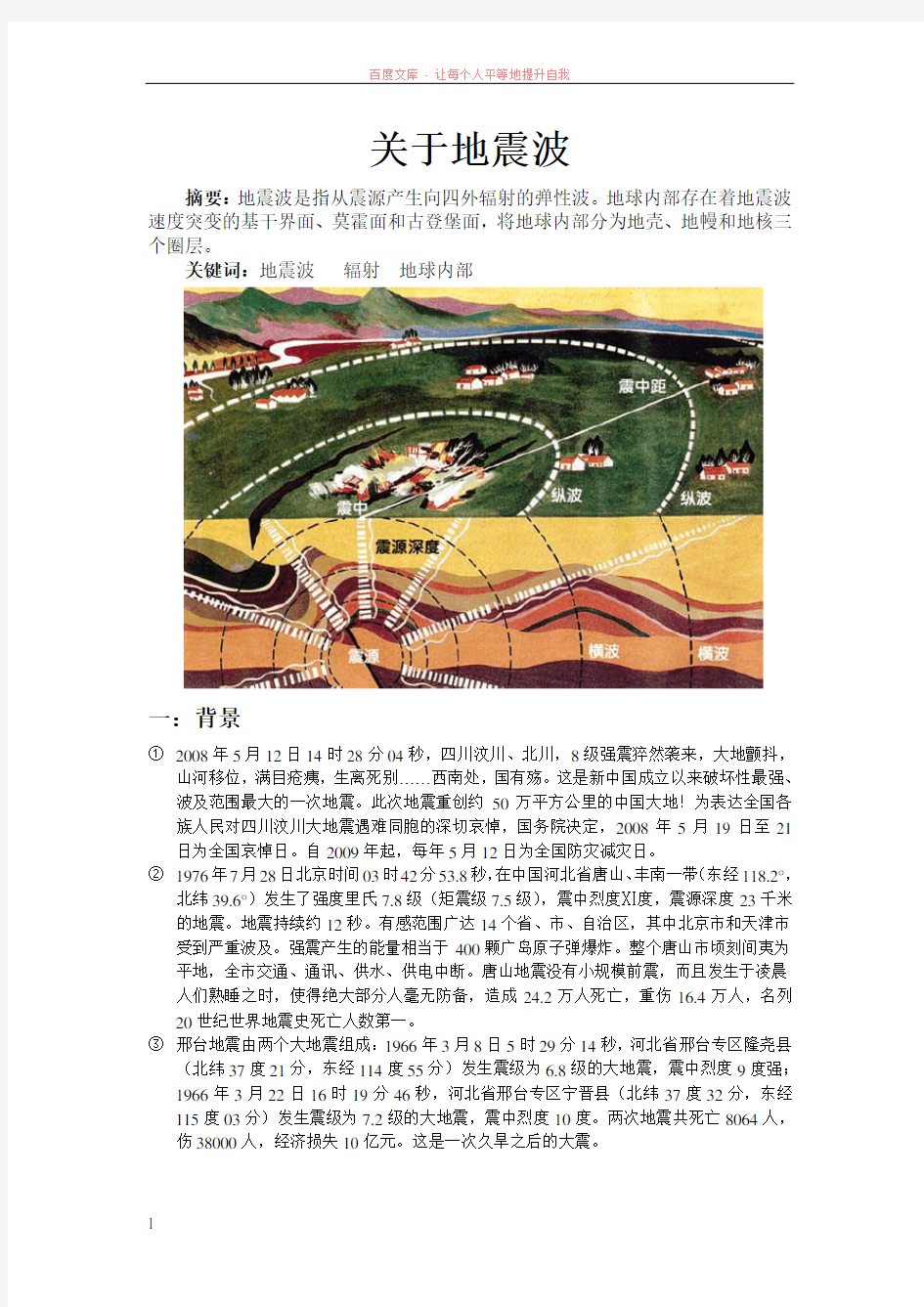

摘要:地震波是指从震源产生向四外辐射的弹性波。地球内部存在着地震波速度突变的基干界面、莫霍面和古登堡面,将地球内部分为地壳、地幔和地核三个圈层。

关键词:地震波辐射地球内部

一:背景

①2008年5月12日14时28分04秒,四川汶川、北川,8级强震猝然袭来,大地颤抖,

山河移位,满目疮痍,生离死别……西南处,国有殇。这是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震。此次地震重创约50万平方公里的中国大地!为表达全国各族人民对四川汶川大地震遇难同胞的深切哀悼,国务院决定,2008年5月19日至21日为全国哀悼日。自2009年起,每年5月12日为全国防灾减灾日。

②1976年7月28日北京时间03时42分53.8秒,在中国河北省唐山、丰南一带(东经118.2°,

北纬39.6°)发生了强度里氏7.8级(矩震级7.5级),震中烈度Ⅺ度,震源深度23千米的地震。地震持续约12秒。有感范围广达14个省、市、自治区,其中北京市和天津市受到严重波及。强震产生的能量相当于400颗广岛原子弹爆炸。整个唐山市顷刻间夷为平地,全市交通、通讯、供水、供电中断。唐山地震没有小规模前震,而且发生于凌晨人们熟睡之时,使得绝大部分人毫无防备,造成24.2万人死亡,重伤16.4万人,名列20世纪世界地震史死亡人数第一。

③邢台地震由两个大地震组成:1966年3月8日5时29分14秒,河北省邢台专区隆尧县

(北纬37度21分,东经114度55分)发生震级为6.8级的大地震,震中烈度9度强;

1966年3月22日16时19分46秒,河北省邢台专区宁晋县(北纬37度32分,东经115度03分)发生震级为7.2级的大地震,震中烈度10度。两次地震共死亡8064人,伤38000人,经济损失10亿元。这是一次久旱之后的大震。

二:地震的发生原理及传播方式

发生原理:这是英文seismic wave.由地震震源发出的在地球介质中传播的弹性波。地球内部存在着地震波速度突变的基干界面、莫霍面和古登堡面,将地球内部分为地壳、地幔和地核三个圈层。地震震源发出的在地球介质中传播的弹性波。地震发生时,震源区的介质发生急速的破裂和运动,这种扰动构成一个波源。由于地球介质的连续性,这种波动就向地球内部及表层各处传播开去,形成了连续介质中的弹性波。

传播方式:地震波按传播方式分为三种类型:纵波、横波和面波。纵波是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。横波是剪切波:在地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,第二个到达震中,又称S波,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。面波又称L波,是由纵波与横波在地表相遇后激发产生的混合波。其波长大、振幅强,只能沿地表面传播,是造成建筑物强烈破坏的主要因素。

地震波- 传播速度(图)

1989年10月17日当洛马普瑞特地震袭击时,我在伯克利家中突然感到房屋摇动,我开始计时。10秒钟后摇动突然变的特别厉害,这表示S波已经到达。P波总是首先从震源来到,因为它们沿同一路径传播时比S波速度快。利用波的这一特性,我可以计算出这个地震的震源在80多千米以外。P波和S波的实际传播速度取决于岩石的密度和内在的弹性。对线弹性物质而言,当波与运行方向无关时,波速仅取决于两个弹性性质,称为弹性模量:岩石的体积模量k和剪切模量μ。

当向岩石立方块表面施加一均匀压力时,其体积将减小,其单位体积的体积变化作为所需压力大小的度量,称为体积模量。当P波穿过地球内部传播时发生的就是这种类型的变形;因为它只引起体积变化,所以在流体中也可以发生,与在固体中一样。通常体积模量越大,P波的速度就越大。第二种变形类型是,在向岩石立方块体两相对的面上施加方向相反

的切向力时,这体积方块将受剪切而变形,而没有体积变化。同样,圆柱状岩心两头受大小相等方向相反力扭曲时也发生这种变形。岩石对剪切或扭曲应力的抵抗越大,其刚性就越大。S波通过剪切岩石而传播,剪切模量给出其速度的量度。通常是剪切模量越大,S波速度就越大。

P波和S波速度的简单公式在下面给出。这些表达式与已经提到的波的重要性质一致:因为流体的剪切模量是0,剪切波在水中的速度为0,因为两个弹性模量总是正的,所以P 波比S波传播得快。因为地球内部的强大压力,岩石的密度随深度增大。由于密度在P波和S波速度公式中的分母项上,表面看来,波速度应随其在地球的深度增加而减小。然而体积模量和剪切模量随深度而增加,而且比岩石密度增加得更快(但当岩石熔融时,其剪切模量下降至0)。这样,在我们的地球内部P和S地震波速一般是随深度而增加的,在第6章中将进一步讨论。

虽然某一给定岩石弹性模量是常数,但在一些地质环境里岩石不同方向上的性质可以显着变化。这种情况叫各向异性,这时,P波和S波向不同方位传播时具有不同速度。通过这种各向异性性质的探测,可以提供有关地球内部地质状况的信息,这是当今广泛研究的问题。但在以下的讨论中将限制在各向同性的情况,绝大多数地震运动属于这种情况。

三:简谐波

最简单的波是简谐波,即具有单一频率和单一振幅的正弦波,如框图2.1所示。实际地震记录波形包含着多种波长的波,短波长的波叠加在较长波长的波上,如图2.10所示。由法国物理学家傅里叶首次于1822年将复杂的波列定量表达为各种不同频率和振幅的简谐波的叠加,如图2.3所示。较高阶的谐波的频率是最低频的基波频率的整数倍。实际记录的地面运动可用傅里叶方法,即由计算机分别考察各谐波组分来进行分析

描述参量

波动可用一些特定的参量来描述。考察框图2.1中以实线画出的正弦波,它表示时刻t 位于x处的质点波动位移为y。假设波的最大幅度为A,波长λ是两个相邻波峰之间的距离。

一完整的波(从一个波峰到下一个波峰)走过一个波长的时间称为周期T。这样,波速v 是波长除以周期。

v =λ/T

波的频率f,是每秒钟走过的完整波的数目,所以

f = 1/T

一个波的确实位置取决于它相对于波起始的时间和与起始点的距离,图中细线描绘的波是第一个波向前面移动一个短距离,称之为由于这一移动而出现了相移。

性质推导

弹性模量和波速

均质各向同性的固体可由两个常数:k和μ来描述其弹性,两常数都可表示为单位面积的力。

k是体积模量,表示不可压缩性。

花岗岩:k约为27×1010达因/厘米2;

水:k约为2×1010达因/厘米2。

μ是剪切模量,表示其刚性。

花岗岩:μ约为1.6×1010达因/厘米2;

水:μ为0。

密度为ρ的弹性固体内,可以传播两种弹性波。

P波,速度vP =√(k+3/4μ)/ρ。

花岗岩:vP=5.5千米/秒;

水:vP=1.5千米/秒。

S波,速度vS=√μ/ρ。

花岗岩:vS=3.0千米/秒;

水:vS=0千米/秒。

四:地震共振

地震波的反射和折射有时可使地震能量汇集于一地质构造中,如冲积河谷,因为那里在近地表处有较软岩石或土壤。稍后将讨论的1985年墨西哥城和1989年洛马普瑞特地震时严重破坏的特殊分布区可以用此原因解释(图2.7)。其效应与在一个屋子里面声波能被墙多次反射形成回音汇集能量一样。在地震时,P波和S波从远处传来,折射入谷地,它们的速度在刚性小的岩石中减低,它们在谷底下传

播直到接近谷边缘时,部分能量折射回到盆地中。这样,波开始往复传播,类似池塘中的水波。不同的P波和S波交织,回转的波峰叠加在射入的波峰上,引起幅度的变化。这时每一叠加波的相位是关键,因为当交切的波位相相同时能量会加强。通过这种“正干涉”,地震能量在某些频率波段汇集起来。如果没有波的几何扩散和摩擦耗散,即振动的岩石和土壤使一些波能转化为热,波的干涉造成的振幅增长真可能造成灾难性的后果。

可以从另一种角度去认识在限定的地质构造中地震波的效应。如同在池塘里看到的交叉水波一样,干涉的地震波可产生驻波,表观上,干涉波似乎站住不动了,地面似乎纯粹作上下震动。同样地,当弦乐器如竖琴的弦被拨动时,也产生驻波。一般来说,地震时,往往在一河谷或类似的构造中激发许多不同频率和振幅的P波和S波,松软土壤能增强在许多频段上的运动,与音乐中的情况一样,产生显着的泛音或高阶振型。如果布设足够的地震波记录仪器,有时能够识别出这种泛音。

五:地震时的防护措施

震时就近躲避,震后迅速撤离到安全的地方是应急防护的较好方法。所谓就近躲避,就是因地制宜地根据不同的情况作出不同的对策。在学校中,地震时最需要的是学校领导和教师的冷静与果断。有中长期地震预报的地区,平时要结合教学活动,向学生们讲述地震和防、避震知识。震前要安排好学生转移、撤离的路线和场地;震后沉着地指挥学生有秩序地撤离。在比较坚固、安全的房屋里,可以躲避在课桌下、讲台旁、教学楼内的学生可以到开间小、有管道支撑的房间里,决不可让学生们乱跑或跳楼。

地震发生时,高层建筑物的玻璃碎片和大楼外侧混凝土碎块、以及广告招牌,马口铁板、霓红灯架等,可能掉下伤人,因此在街上走时,最好将身边的皮包或柔软的物品顶在头上,无物品时也可用手护在头上,尽可能作好自我防御的准备,要镇静,应该迅速离开电线杆和围墙,跑向比较开阔的地区躲避。

地震一旦发生,首先要保持清醒、冷静的头脑,及时判别震动状况,千万不可在慌乱中跳楼,这一点极为重要。其次,可躲避在坚实的家具下,或墙角处,亦可转移到承重墙较多、开间小的厨房、厕所去暂避一时。因为这些地方结合力强,尤其是管道经过处理,具有较好的支撑力,抗震系数较大。总之,震时可根据建筑物布局和室内状况,审时度势,寻找安全空间和通道进行躲避,减少人员伤亡。

震后自救

地震时如被埋压在废墟下,周围又是一片漆黑,只有极小的空间,你一定不要惊慌,要沉着,树立生存的信心,相信会有人来救你,要千方百计保护自己。

地震后,往往还有多次余震发生,处境可能继续恶化,为了免遭新的伤害,要尽量改善自己所处环境。此时,如果应急包在身旁,将会为你脱险起很大作用。

在这种极不利的环境下,首先要保护呼吸畅通,挪开头部、胸部的杂物,闻到煤气、毒气时,用湿衣服等物捂住口、鼻;避开身体上方不结实的倒塌物和其它容易引起掉落的物体;扩大和稳定生存空间,用砖块、术棍等支撑残垣断壁,以防余震发生后,环境进一步恶化。

设法脱离险境。如果找不到脱离险境的通道,尽量保存体力,用石块敲击能发出声响的物体,向外发出呼救信号,不要哭喊、急躁和盲目行动,这样会大量消耗精力和体力,尽可能控制自己的情绪或闭目休息,等待救援人员到来。如果受伤,要想法包扎,避免流血过多。

维持生命。如果被埋在废墟下的时间比较长,救援人员未到,或者没有听到呼救信号,就要想办法维持自己的生命,防震包的水和食品一定要节约,尽量寻找食品和饮用水,必要时自己的尿液也能起到解渴作用。

《参考文献》

1 百度百科

2 《构造地质学》

3 罗运先,赵宪生,吴雄英,郭大江;地震波速度的纵、横向变化分析[J];成都理工大学学报(自然科学版);2005年05期

4 《关于地震波的几点认识》作者:赵德庆

地震波运动学理论

第二章地震波运动学理论 一、名词解释 1. 地震波运动学:研究在地震波传播过程中的地震波波前的空间位置与其传播时间的关系,即研究波的传播规律,以及这种时空关系与地下地质构造的关系。 2. 地震波动力学:研究地震波在传播过程中波形、振幅、频率、相位等特征的及其变化规律,以及这些变化规律与地下的地层结构,岩石性质及流体性质之间存在的联系。 3. 地震波:是一种在岩层中传播的,频率较低(与天然地震的频率相近)的波,弹性波在 岩层中传播的一种通俗说法。地震波由一个震源激发。 4. 地震子波:爆炸产生的是一个延续时间很短的尖脉冲,这一尖脉冲造成破坏圈、塑性带,最后使离震源较远的介质产生弹性形变,形成地震波,地震波向外传播一定距离后,波形逐渐稳定,成为一个具有2-3个相位(极值)、延续时间60-100毫秒的地震波,称为地震子波。地震子波看作组成一道地震记录的基本元素。 5.波前:振动刚开始与静止时的分界面,即刚要开始振动的那一时刻。 6.射线:是用来描述波的传播路线的一种表示。在一定条件下,认为波及其能量是沿着一条“路径”从波源传到所观测的一点P。这是一条假想的路径,也叫波线。射线总是与波阵面垂直,波动经过每一点都可以设想有这么一条波线。 7. 振动图和波剖面:某点振动随时间的变化的曲线称为振动曲线,也称振动图。地震勘探中,沿测线画出的波形曲线,也称波剖面。 8. 折射波:当入射波大于临界角时,出现滑行波和全反射。在分界面上的滑行波有另一种特性,即会影响第一界面,并激发新的波。在地震勘探中,由滑行波引起的波叫折射波,也叫做首波。入射波以临界角或大于临界角入射高速介质所产生的波 9.滑行波:由透射定律可知,如果V2>V1 ,即sinθ2 > sinθ1 ,θ2 > θ1。当θ1还没到90o时,θ2 到达90o,此时透射波在第二种介质中沿界面滑行,产生的波为滑行波。 10.同相轴和等相位面:同向轴是一组地震道上整齐排列的相位,表示一个新的地震波的到达,由地震记录上系统的相位或振幅变化表示。 11.地震视速度:当波的传播方向与观测方向不一致(夹角θ)时,观测到的速度并不是波前的真速度V,而是视速度Va。即波沿测线方向传播速度。 12 波阻抗:指的是介质(地层)的密度和波的速度的乘积(Zi=ρiVi,i为地层),在声学中称为声阻抗,在地震学中称波阻抗。波的反射和透射与分界面两边介质的波阻抗有关。只有在Z1≠Z2的条件下,地震波才会发生反射,差别越大,反射也越强。 13.纵波:质点振动方向与波的传播方向一致,传播速度最快。又称压缩波、膨胀波、纵波或P-波。 14.横波:质点振动方向与波的传播方向垂直,速度比纵波慢,也称剪切波、旋转波、横波或S-波,速度小于纵波约0.7倍。横波分为SV和SH波两种形式。 15.体波:波在无穷大均匀介质(固体)中传播时有两种类型的波(纵波和横波),它们在介质的整个立体空间中传播,合称体波。 16共炮点反射道集:在同一炮点激发,不同接收点上接收的反射波记录,称为共炮点道集。在野外的数据采集原始记录中,常以这种记录形式。可分单边放炮和中间放炮。 17.面波:波在自由表面或岩体分界面上传播的一种类型的波。 18.纵测线和非纵测线:激发点与接收点在同一条直线上,这样的测线称为纵测线。用纵测线进行观测得到的时距曲线称为纵时距曲线。激发点不在测线上,用非纵测线进行观测得到的时距曲线称为非纵时距曲线。

地震勘探的一些基础知识.doc

接收条件received condition:指地震勘探中接收地震波的仪器的工作状态和条件。广义地说, 接收条件包括地震检波器的安置情况、组合个数与方式,以及地震仪的各种因素等。但通常将接收条件狭义地指地震检波器的安置情况。地震资料的质量与接收条件有密切关系。陆地工作中埋置检波器,海洋工作中使检波器处于水面下一定深度,都是为了避免风、浪等影响而改善接收条件。 界面速度interface velocity:指折射波沿折射界面滑行的速度。界面速度主要反映折射界面以下地层中岩石的物理性质。由于组成地层的岩石颗粒排列有方向性,通常界而速度大于层速度。界面速度可通过折射波测得。 加速度检波器accelerometer:即“压电地震检波器”。 激发条件excited condition:地震勘探中将震源种类、能最、周围介质的情况总称为激发条件。对于炸药震源来说,激发条件一般包括炸药量大小、药包形状,个数,分布方式及埋置岩性和沉放深度等。对于非炸药震源,激发条件则包括装置的种类、能量、参数选择及安置情况等。激发条件的选择是否适当,对地震勘探原始资料质量的影响很大。一般认为,陆地工作中, 风化层下的含水可塑性岩层是有利的激发条件,因此往往采用井中爆炸,在海洋工作小,主要是以减小气泡影响作为合适的激发条件。 海洋地震勘探marine seismic survey:是利用勘探船在海洋上进行地震勘探的方法°其特点是在水中激发,水中接收,激发,接收条件均一;可进行不停船的连续观测。震源多使用非炸药震源,接收常用压电地震检波器,工作时,将检波器及电缆拖曳于船后一定深度的海水中由于上述特点,使海洋地震勘探具有比陆地地震勘探高得多的生产效率,更需要用数字电子计算机处理资料。海洋地震勘探中常遇到一些特殊的干扰波,如鸣震和交混问响,以及与海底有关的底波干扰。海洋地震勘探的原理,使用的仪器,以及处理资料的方法都和陆地地震勘探基本相同。由于在大陆架地区发现大量的石汕和天然气,因此.海洋地震勘探有极为广阔的前景。 高频地震high frequency seismic survey:在水文地质、工程地质调杏和金属矿床勘探中,勘测深度只在儿米到儿百米之间,需要精细分层和精确地测定波的传播时间。为了提高仪器的分辨能力,要用专门的高频地震仪,记录震波的高频分量。高频地震仪的通频带?般在60-350周 /秒之间,专门测定岩石波速时需提高到500-600周/秒。为了压制低频干扰,仪器频率特性的低频一边应有较大的陡度。 干扰波noise:地震勘探中妨碍分辨有效波的振动都属于干扰波。干扰波大体上可分为两种:其中具有明显传播规律的称为规则干扰或干扰波,如声波、面波,多次波等等;没有明显传播规律性的振动称为随机干扰,或简称干扰,如微震等。抗干扰的问题是关系到地震勘探中提高勘探的质量和能力的极其重要的问题。因此,在野外工作和资料处理上采用多种措施,以提高有效波而压制干扰波。干扰波有时也是相对的概念,如在反射法中,折射波就常

地震波传播原理

菲涅尔体和透射波 摘要 在地震成像实验中,通常使用基于波动方程高频渐进解的几何射线理论,因此,通常假设地震波沿着空间中一条连接激发点和接受点的无限窄的线传播,称为射线。事实上,地震记录有非常多的频率成分。地震波频率的带限性就表明波的传播应该扩展到几何射线周围的有限空间。这一空间范围就成为菲涅尔体。在这片教案中,我们讲介绍关于菲涅尔体的物理理论,展示适用于带限地震波的波动方程的解。波动方程的有限频理论通过敏感核函数精确地描述了带限透射波和反射波的旅行时与振幅和地球介质中慢度扰动之间的线性关系。菲涅尔体和有限频敏感核函数可以通过地震波相长干涉的概念联系起来。波动方程的有限频理论引出了一个反直觉的结论-在三维几何射线上的点状速度扰动不会不会造成波长的相位扰动。因此,这说明在射线理论下的菲涅尔体理论是波动方程有限频理论在有限频下的一个特例。最后,我们还澄清了关于菲涅尔体宽度限制成像实验分辨率的误解。 引言 在地震成像技术中,射线理论通常在正演和反演中被用有构建正反演波长算子。射线理论之所以收到欢迎部分是由于计算机速度和内存的限制,因为射线理论具有较高的计算效率并且对于各种地震成像方法的应用也比较容易。而另一方面,地震成像实验清晰的表明,射线理论,由于他对波场传播的近似描述,对于散射效应严重的波场的成像是不完备的。Cerveny 给出了对于地震波射线理论的一个全面的理解。 在地震成像实验中,记录到的透射波和反射波信号都是由一个主要由低频信号组成的宽带震源激发产生的,因为地震波的高频信号在地层中很容易衰减。但是射线理论是基于高频近似的,这表明基于射线理论的成像技术和和测量波场这件之能会存在方法上的冲突。这个围绕射线且对带限地震波的传播起主要影响的空间范围就被叫做菲涅尔体。射线理论在地下构造尺度大于记录波场的第一菲涅尔带的介质中能够取得较好的效果。对于低频反射波(频率成分在10-70Hz之间)和透射波(频率成分在300-800Hz之间),第一菲涅尔体的宽度可以分别达到500m和50m的量级。这个宽度要大于我们在陆地和海洋的反射波地震勘探以及井间和垂直地震剖面中想要成像的地下地质特征。 在这篇教案中,我们将看到如何将地震分辨率扩展到识别体积小于第一菲涅尔带的不均匀体。我们将展示如把射线理论下的旅行时和振幅公式扩展到更精确的、可以应用与带限反射和透射地震信号波场近似理论。波动方程的有限频理论提出了反射和透射地震波的敏感核函数(也称作Frechet核函数)。这些有限频Frechet核函数将速度扰动和旅行时与振幅的扰动线性的联系起来。有限频波长近似被直接应用到各种地震成

有关地震和地震波的基本概念

教师启发学生活动

教学过程【导入新课】同刮风下雨一样,地震是一种自然 现象,这种自然现象与地球内部运动有关。地震 时,地面上下颠,左右晃,颠簸震撼,“如行舟于 江河大海之中”今天我们就共同来了解一下有关 地震和地震波的基本概念。 【讲授新课】 【板书】 一、震源,震中和震源深度 震源:地球内部发生地震的部位 震中:地面上正对震源的地方 震中分类:微观震中 宏观震中 【讲解】 平常所说的震中一般是指微观震中,是由地震仪 器记录到的震相确定的。宏观真震中是地震破坏 最严重的中心。因地壳结构的不均匀性,断裂错 动情况的差异性等原因,微观震中和宏观震中一 般是不一致的,但相去不远,一般相差10千米内。 【板书】 震源深度:从地面到震源的距离 震源深度分类:浅源地震 中源地震 深源地震 【讲述】 类别震源深震例 同学们共同阅读课本震源、震中 和震源深度,之后共同来学习 课题有关地震和地震波的基本概念课时 1 时间

教学内容震源,震中距和震源深度,纵波和横波,震中距,地震三要素,震级、烈度和等震线 教学目标 通过对地震基本知识的了解,让学生掌握有关地震的一些基本概念,并且让学生学到一些基本的地震常识。 德育目标了解灾难,学会在灾难中迅速逃生,急中生智教学重点震源,震中和震源深度 教学难点横波和纵波 板书设计一、震源,震中和震源深度 震源:地球内部发生地震的部位 震中:地面上正对震源的地方 震中分类:微观震中 宏观震中 二、纵波和横波 纵波:方向:与波的传播方向一致 传播地点:在地球内部传播 过程:在传播过程中,物质发生体积胀缩变化,传播速度较快。 横波:方向:震动方向与波传播的方向垂直 过程:物质发生剪切变形,体积不变 传播地点:只能通过固体传播,不能通过液体或气体传播,传播速度较慢。 三、震中距 类别地面现象 地方震100千米以内 近震100~1000千米 远震1000千米以外 四、地震三要素 地震发生的时间 地点 震级 五、震级、烈度和等震线 1、震级:地震本身能量的大小 2、烈度 3、震级与烈度的关系 4、等震线 教观察初中学生对于地震灾害的默写只是的理解和接受程度,决定自己的讲

模拟地震波传播可视化

模拟地震波传播的可视化研究 摘要:实验中选取了与地壳平均波速相近的光学玻璃作样品,利用动态光弹的成像系统,来观测波在光学玻璃及波从光学玻璃透射到水中的传播过程,并记录0~50μs内的波的传播过程,以此来模拟地震波在地壳中反射、透射等传播行为。 abstract: the experiments selected optical glass similar with average velocity, and used imaging system of dynamic photoelasticity to observe the communication process of light in optical glass and light refraction from optical glass to water, and record the wave transmission during 0~50μs,for simulating reflection and transmission of seismic wave in crust. 关键词:地震波;动态光弹;反射;透射 key words: seismic waves;dynamic photoelastic;reflection;transmission 中图分类号:p315.3+1 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)04-0297-02 0 引言 在地震勘探中,通常是通过检波器来记录地下地震波带来的信息,根据相应的数学和物理模型进行复杂的计算机处理以获得地下的构造情况,虽然地震勘探的相关理论有很大的发展,但是由于理论结果难以获得,并且对于复杂形状的结构,解析方法变得相当繁

地震勘探原理题库讲解

第一章地震波的运动学 第一节地震波的基本概念 第二节反射地震波的运动学 第三节地震折射波运动学 第二章地震波动力学的基本概念 第一节地震波的频谱分析 第二节地震波的能量分析 第三节影响地震波传播的地质因素 第四节地震记录的分辨率 第三章地震勘探野外数据的野外采集第一节野外工作方法 第二节地震勘探野外观测系统 第三节地震波的激发和接收 第四节检波器组合 第五节地震波速度的野外测定 第四章共中心点迭加法原理 第一节共中心点迭加法原理 第二节多次反射波的特点 第三节多次叠加的特性 第四节多次覆盖参数对迭加效果的影响及其选择原则第五节影响迭加效果的因素 第五章地震资料数字处理 第一节提高信噪比的数字滤波 第二节反滤波 第三节水平迭加 第四节偏移归位 第五节地震波的速度 第六章地震资料解释 第一节地震资料构造解释工作概述 第二节时间剖面的对比 第三节地震反射层位的地质解释 第四节各种地质现象在时间剖面上的特征和解释 第五节地震剖面解释中可能出现的假象

第六节反射界面空间位置的确定 第七节构造图、等厚图的绘制及地质解释 第八节水平切片的解释 一、名词解释 第一章地震波的运动学 1、波动(难度90区分度30) 2、波前(难度89区分度31) 3、波尾(难度89区 分度31) 4、波面(难度89区分度31) 5、等相面(80 、 33) 6、波阵面(81 、 34) 7、波线(70 、 33) 8、射线(72 、 40) 9、振动曲线(75 、 42) 10、波形曲线(76 、 44) 11、波剖面(65 、 46) 12、 子波(60 45)13、视速度(80 、 30) 14、射线平面(60 、 47) 15、运动学(70 、 55) 16、时距曲线(68、 40) 17、正常时差(60 、 45) 18、 动校正(60、 60) 19、几何地震学(70 、 35) 第二章地震波动力学的基本概念 1、动力学(70 、 40) 2、物理地震学(71、 35) 3、频谱(50 、 50) 4、波的发散(90 、 30) 5、波散(90 、 31) 6、频散(80、 35) 7、吸收(70 、 40 ) 8、纵向分辨率(60、40)9、垂向分辨率(60、40)10、横向分辨率(60、40)11、水平 分辨率(60、40)12、菲涅尔带(50、45) 13、主频(65、40) 第三章地震勘探野外数据的野外采集 1、规则干扰波(90、30) 2、不规则干扰波(90、30) 3、观测系统(80、35) 4、多次 覆盖(65、50) 5、共反射点道集(70、45) 6、检波器组合(90、30) 7、方向特性(75、30) 8、方向效应(90、30) 第四章共中心点迭加法原理 1、共中心点迭加(70、40) 2、水平迭加(60、40) 3、剩余时差(60、50) 第五章地震资料数字处理 1、偏移迭加(75、30) 2、平均速度(85、30) 3、均方根速度(80、30) 4、迭加 速度(70、40) 第六章地震资料解释 1、标准层(50、40) 2、绕射波(40、50) 3、剖面闭合(30、60) 4、三维地震(70、 30) 5、水平切片(45、60) 6、等厚图(65、40) 7、构造图(80、30) 二、填空题 第一章 1、振动在介质中的传播就是()。(90、30) 2、在地震勘探中把入射线、过入射点的界面法线、()三者所决定的平面称为()。(70、50) 3、反射波振幅的大小决定于(),极性的正负决定于(),到达时间先后决定于()。 (40、60) 4、倾斜界面共炮点反射波时距曲线形状(),极小点坐标()。(70、40) 5、地震反射界面是指()。(70、35) 6、折射波形成的条件(),盲区半径()。(75、35) 7、射线总是()波面。(70、40) 8、地面与地下反射界面都是平面,界面以上介质为均匀介质,则地面上纵直测线观测的反 射波时距曲线为()。(65、40) 9、在V(Z)=V0+(1+βZ)连续介质中,反射界面深度为H,如果要观测到该界面的反射 波,那么入射波的最大穿透深度为()。(30、50) 10、当地面和地下反射界面为平面时,共炮点反射波时距曲线极小点处的视速度为()。(35、

《地震勘探》复习提纲

《地震勘探》复习提纲 《地震勘探》复习提纲 复习说明: 对《地震勘探》的复习,要求掌握基本概念,弄清楚各种方法的基本思路,记住最基本的公式。特别要注意对专业词汇的掌握,也就是强调对基础知识的学习。 绪论 1、了解地球信息的主要方法有哪些及各种方法的定义 2、地球物理勘探方法的特点 3、主要的物探方法有哪些?各种物探方法的物理依据如何? 4、地震勘探的主要环节?各环节的主要任务? 第一章地震波的动力学 1、地震波传播的动态特征主要反映在哪两个方面? 2、地震地质模型类型及定义 3、振动的定义及描述参数 4、波动的定义及描述参数 5、地震波的动力学参数及定义:震源、地震子波、地震波的频谱、地震波振动图及波剖面图、描述地震波的特征参数及定义、波阵面(波前、波后)、平面波与球面波、波线(射线)、惠更斯原理及应用 6、地震波的类型、振动模式及特征:体波(纵波与横波)、面波(瑞利波、拉夫波、斯通利波及管波) 7、在无限均匀各向同性介质中,只有纵波和横波存在,纵波和横波有共性也有区别。①纵波和横波的共性:都是体波,都有球面扩散; ②纵波和横波的区别:极化方向不同,传播速度不同(记住纵波和横波的速度公式)。纵波速度公式:;横波速度公式:

8、介质对地震波传播的影响因素有哪些? 9、地震波的球面扩散、几何扩散定义? 10、地震波吸收的定义、描述参数及有关结论 11、地震反射波、透射波及折射波的定义 12、费马原理及应用 13、Snell定律及应用 14、转换波定义及成因 15、临界角及折射波的形成 16、地震绕射波定义(广义和狭义) 17、地震横向分辨率定义 18、地震波遇到分界面时:①在界面上能量重新分配,传播方向发生变化。能量分配关系由诺特方程(或佐普里兹方程)决定,传播方向遵行斯奈尔定律;②非垂直入射时,一般都产生转换波;③垂直入射时,不产生转换波。记住垂直入射的反射系数、透射系数公式。利用垂直反射系数公式说明界面产生反射波的条件。 ④下覆速度大于上覆速度时,以临界角入射会产生折射波。 19、薄层的定义、分类及调谐效应 20、地震垂向分辨率定义 21、地震记录道的形成及地震波形的影响因素 22、地震道褶积模型 23、地震波传播速度及影响因素有哪些? 24、实际介质中波的传播更复杂,除了考虑上述的球面扩散、透射、反射、折射与转换波等影响外,还要考虑波的吸收、透射损失、地质结构、大地滤波作用、波的干涉叠加、岩性突变点产生的绕射波等影响。 第二章地震波的运动学 1、时间场、时间场函数、等时面、射线的定义

地震波的定义

地震波的定义

地震波的定义 地震是地壳的一切颤动,是一种自然现象。其主要能源来自地球的内部,是由地球内部自然力冲击引起的。地壳或地幔中发生振动的地方称为震源。震源在地面上的垂直投影称为震中。震中到震源的距离称为震源深度。地震波是指从震源产生向四外辐射的弹性波。地球内部存在着地震波速度突变的基干界面、莫霍面和古登堡面,将地球内部分为地壳、地幔和地核三个圈层。 发生原理 英文seismic wave.由地震震源发出的在地球介质中传播的弹性波。地球内 地震波 部存在着地震波速度突变的基干界面、莫霍面和古登堡面,将地球内部分为地壳、地幔和地核三个圈层。地震震源发出的在地球介质中传播的弹性波。地震发生时,震源区的介质发生急速的破裂和运动,这种扰动构成一个波源。由于地球介质的连续性,这种波动就向地球内部及表层各处传播开去,形成了连续介质中的弹性波。 概念介绍 地震波是指从震源产生向四外辐射的弹性波。地球内部存在着地震波速度突变的基干界面、莫霍面和古登堡面,将地球内部分为地壳、地幔和地核三个圈层。 传播方式 地震波按传播方式分为三种类型:纵波、横波和面波[1]。纵波是推进波,地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,又称P波,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。横波是剪切波:在地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,第二个到达震中,又称S波,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。面波又称L波,是由纵波与横波在地表相遇后激发产生的混合波。其波长大、振幅强,只能沿地表面传播,是造成建筑物强烈破坏的主要因素。 纵波和横波

现象介绍 我们最熟悉的波动是观察到的水波。当向池塘里扔一块石头时水面被扰乱,以石头入水处为中心有波纹向外扩展。这个波列是水波附近的水的颗粒运动造成的。然而水并没有朝着水波传播的方向流;如果水面浮着一个软木塞,它将上下跳动,但并不会从原来位置移走。这个扰动由水粒的简单前后运动连续地传下去,从一个颗粒把运动传给更前面的颗粒。这样,水波携带石击打破的水面的能量向池边运移并在岸边激起浪花。地震运动与此相当类似。我们感受到的摇动就是由地震波的能量产生的弹性 岩石的震动。 假设一弹性体,如岩石,受到打击,会产生两类弹性波从源向外传播。第一类波的物理特性恰如声波。声波,乃至超声波,都是在空气里由交替的挤压(推)和扩张(拉)而传递。因为液体、气体和固体岩石一样能够被压缩,同样类型的波能在水体如海洋和湖泊及固体地球中穿过。在地震时,这种类型的波从断裂处以同等速度向所有方向外传,交替地挤压和拉张它们穿过的岩石,其颗粒在这些波传播的方向上向前和向后运动,换句话说,这些颗粒的运动是垂直于波前的。向前和向后的位移量称为振幅。在地震学中,这种类型的波叫P波,即纵波(图2.1),它是首先到达的波。 地震P波(纵波)和S波(横波)运行时弹性岩石运动的形态 弹性岩石与空气有所不同,空气可受压缩但不能剪切,而弹性物质通过使物体剪切和扭动,可以允许第二类波传播。地震产生这种第二个到达的波叫S 波,即横波。在S波通过时,岩石的表现与在P波传播过程中的表现相当不同。因为S波涉及剪切而不是挤压,使岩石颗粒的运动横过运移方向(图2.1)。这些岩石运动可在一垂直向或水平面里,它们与光波的横向运动相似。P和S波同时存在使地震波列成为具有独特的性质组合,使之不同于光波或声波的物理表现。因为液体或气体内不可能发生剪切运动,S波不能在它们中传播。P和S波这种截然不同的性质可被用来探测地球深部流体带的存在(见第6章)。 相关性质 带偏光眼镜以减弱散射光的人可能熟悉光的偏振现象,只有S波具有偏振现象。只有那些在某个特定平面里横向振动(上下、水平等)的那些光波能穿过偏光透镜。传过的光波称之为平面偏振光。太阳光穿过大气是没有偏振的,即没有光波振动的优选的横方向。然而晶体的折射或通过特殊制造的塑料如偏光眼镜,可使非偏振光成为平面偏振光。 当S波穿过地球时,他们遇到构造不连续界面时会发生折射或反射,并使其振动方向发生偏振。当发生偏振的S波的岩石颗粒仅在水平面中运动时,称为SH波。当岩石颗粒在包含波传播方向的垂直平面里运动时,这种S波称为SV

地震波的频率和振幅

地震波的频率和振幅 时间:2010-06-05 20:18来源:unknown 作者:wowglad 点击:7次 2008年12月19日 地震波的频率和振幅 1、地震波的频谱及其分析 频谱:谐和振动的振幅和初相位则随频率的改变而改变的关系,统称为地震波的频谱。 频谱分 2008年12月19日 地震波的频率和振幅 1、地震波的频谱及其分析 频谱:谐和振动的振幅和初相位则随频率的改变而改变的关系,统称为地震波的频谱。 频谱分为: 振幅谱:振幅随频率变化的关系称为振幅谱。 相位谱:初相位随频率的变化关系称为相位谱。 作用:频率分析,根据有效波和干扰波的频段差异 ①指导野外工作方法的选择 ②给数字滤波和资料等工作提供依据。 频谱分析的方法: 为了研究地震波的频谱特征,可用傅立叶变换把波形函数a(t)变换到频率域中,得到振幅随频率的变化函数A(f),这个变换过程称之为频谱分析方法。 假设波形函数a(t) ------------------(1.3.1)--

--傅氏正变换 --------------------(1.3.2)-- --傅氏反变换 这两式是等价的,即A(f)与a(t)是一一对应的。 ① δ脉冲函数Aδ(t) ② 函数: ③ 函数: 可以看出:不同时间函数具有不同的频谱。 图1.3.52、地震波的频率特征 地震波是人工激发的振动,具有连续的频谱,如图1.3.6所示。

图1.3.6主频f0:振幅谱曲线极大值所对应的频率。 频带的宽度:若|A(f)|最大值为1,则可找|A(f)|=0.707的两个频率f1和f2,两者之差△f=f2-f1为频带宽度。 大量的实际观测和分析,各种不同类型的地震波的能量主要分布频带是不同的。如图1.3.7所示。 图1.3.7 3、地震波的振幅及其衰减规律 影响地震波激发和接收时振幅和波形的因素: ① 激发条件。 ② 地震波在传播过程中受到影响。 ③ 接收条件的影响。 ④ 其它如地下岩层界面的形态和平滑状态。

地震波传播理论与应用实验报告

中国地质大学(北京) 地震波传播理论与应用实验报告 学生姓名王胜侯院(系)地球物理与信息技术学院 专业地质工程学号2110150034 二〇一六年二月

1 实验分析 1.1 雷克子波的建立 雷克子波主频f=20Hz,采样点数n=25,时间采样间隔dt=0.004s,t=-n/2+1:n/2,a=(1-2*(pi ×f×t×dt).^2). ×exp(-(pi×f×t×dt).^2),如图1所示。 图1雷克子波

1.2 小模型的建立 对于小模型,整个研究区域速度为常数为1500m/s,研究区域为5000m×5000m的正方形,震源在模型中央,即(2500,2500)处,图2为震源激发后1s的波前快照,在均匀介质中地震波呈圆形扩散。图3为地震波传播至界面后反射波前快照。 图2震源激发1s波前快照

图3界面反射波前快照 1.3 大模型的建立 对于大模型,研究区域为5000m×5000m的正方形,整个研究区域分为三层,第一层2000m,速度为1500m/s,第二层为2000m-4000m,速度为2500m/s,第三层为4000m-5000m,速度为4000m/s。震源在模型顶部中央,即(2500,0)处,图4为震源激发后第一次反射波前快照,图5为地震波第二次反射波前快照。由于每层速度差较小反射波的中间振幅不易观 察。

图4第一界面反射波前快照

图5第二界面反射波前快照 1.4 大模型的地表地震记录 对于大模型,由于上述模型中地震记录振幅太小,所以调整了层速度,第一层速度为1500m/s,第二层速度为4500m/s,第三层速度为6500m/s。震源在模型顶部中央,即(2500,0)处,图6为地表地震记录。 其中两条倾斜同向轴为直达,一条弯曲同相轴为第一层与第二层的反射界面的反射波。 第二层与第三层反射界面的反射波振幅较小,而且接收时间较长,所以在图中没有显示。

一 地震波的基本知识

一地震波的基本知识: 1、地震波分为体波和面波,体波包括:纵波和横波,纵波的特点是周期短,振幅较小,横波的特点周期教长,振幅较大。面波包括瑞雷波和洛夫波,特点是振幅最大,周期长,只能在地表传播,比体波衰减慢,能传播的距离远。 2、横波只能在固体内传播,而纵波在固体和液体中都能传播。 3、地震波的传播以纵波最快,剪切波次之,面波最慢。 4、纵波使建筑物产生上下颠簸,横波(剪切波)使建筑物产生水平方向摇晃,而面波则既产生上下颠簸有产生左右摇晃,一般是在剪切波和面波都达到时振动最为激烈。由于面波的能量要比体波的大,所以造成建筑物和地表破坏的主要是面波。 5、地震按其成因划分:构造地震、火山地震、陷落地震、诱发地震。地震强度通常用震级和烈度表示。震级是表示一次地震本身强弱程度和大小的尺度。表示一次地震释放的能量的多少,也表示地震强度大小的指标,所以一次地震只有一个震级。 6、地震烈度是指地震时某一地区的地面和各类建筑物遭受到一次地震影响的强弱程度。 二.我国怎样划分地震区划。 1、地震区划是指根据历史地震、地震地质构造和地震观测等资料,在地图上按地震情况的差异划出不同的区域。 2、我国采用的地震基本烈度,即在50年限期内一般场地条件下可能超越概率为10%的地震裂度值进行区划。随后又按地震动参数,即地震动峰值加速度和加速度反应谱作为我国主要城镇抗震设防烈度,设计基本地震加速度和设计地震分组的依据。 3、抗震设防烈度一般情况下采用区划图中的地震基本烈度。 4、建筑的设计特征周期应根据其所在地的设计地震分组和场地类别确定。 5\常用术语 震源深度:震中到震源的垂直距离;震中距:建筑物到震中之间的距离; 震源距:建筑物到震源之间的距离;极震区:在震中附近,振动最激烈,破坏最严重的地区;等震线:烈度相同的外包线。 5、结构破坏的情况:承载力不足和变形过大引起破坏,丧失整体性引起破坏,地基失效引起破坏。 6、在地下水位较高的地区,地震的强烈振动会使含水粉细砂层液化,地下水夹着沙子经裂缝或其他通道喷出地面,形成喷水冒沙现象。 7、地质条件对震害的影响:局部地形条件的影响、局部地质构造的影响、地下水位的影响。 三、地震特征周期可以根据什么确定 根据其所在的设计地震分组和场地类别分组确定。设计地震分组共分3组,用以体现震级和震中距地影响。 四、关于场地土和场地土的覆盖厚度。 1、同一地震和同一震中距时,软弱地基与坚硬地基相比,软弱地基的自振周期长,振幅大,振动持续时间长,震害也重。 2、震害调查表明,软弱的地基上柔性结构易遭到破坏,刚性结构则表现较好;坚硬地基上,柔性结构一般较好,刚性结构有的变现较差。场地土对建筑的震害的影响主要与场地土的坚硬程度和土层的组成有关。场地土的类别一般按土层剪切波速Vs和土层等效剪切波速Vse来划分.国内对覆盖层厚度的定义有两种方法: 一种是绝对的,从地面到基岩顶面的距离; 二种是相对的,即相邻层波速比Vs下/Vs上大于某一定值的埋深,为覆盖层厚度。 3、我国《抗震规范》规定,一般情况下,可取地面至剪切波速大于500m/s的坚硬土层或岩层顶面的距离。场地覆盖层厚度越深震害越大,厚度越小震害越小。 4、我国《建筑抗震》指出:建筑场地类别应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分为4类。

第二、三节 地震波的基本类型 地震波场的基本知识

第二节地震波的基本类型 一、地震波动的形成 波动产生:弹性体内相邻质点间的应力变化会产生质点的相对位移,存在应力梯度时。 地震波的形成过程: 物体在受到由小逐渐增大的力作用时,大体经历三种状态:外力小:在弹性限度以内,物体产生弹性形变; 外力增大:到超过弹性限度,物体产生塑性形变; 外力继续增大:超过了物体的极限强度,物体就会被拉断或压碎。

岩层中炸药爆炸: 炸药包附近:压力>周围岩石弹性 极限,岩石破碎形成一个破坏圈; 离开震源一定距离:压力减小,仍 超过岩石弹性限度,岩石不发生破碎, 但发生塑性形变,形成一系列裂缝的塑性及非线性形变带; 塑性带外:随着距离增加,压力降低到弹性限度内,岩石发生弹性形变。 因此,地震波是一种在岩层中传播的弹性波。

二、纵、横波的形成及其特点 从上讨论知:外力作用下,存在两种扰动 胀缩力 体积应变,引起的波动(纵波,P波); 旋转力 剪切应变,引起的波动(横波,S波)。 统称体波 纵波:间隔形成压缩带(密集带)和膨胀带(稀疏带),传播方向与振动方向一致,V p 横波:传播方向与振动方向垂直,V s 水平面内分量:SH波 垂直面内分量:SV波

从波动方程知:纵、横波传播速度为 p s v v ?==????==?? (1.15) 则纵、横波速度之比为 (1.16)

V p/V s值与介质泊松比的关系 σ 0 0.1 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 V p/V s 1.41 1.50 1.63 1.73 1.87 2.45 ∞ 讨论: ① σ=0.25, 一般岩石, V p/V s=3 ② σ=0,极坚硬岩石, V p/V s =2 ③ σ=0.5,浮土,於泥土, V p/V s ∞ ④ 横波最小波速=0, 液体和气体中不存在横波。 解决某些特殊问题,如探测充满液体洞穴(如溶洞),V s=0

地震波传播原理与应用

地震波传播原理与应用 摘要:地震波是通向地球内部的一条捷径,通过研究地震波我们可以解决在寻找矿产资源、了解地质构造及地球内部结构等方面出现的一系列问题。 关键词:地震波波动方程地震波勘探 一:地震波传播原理。 1:地震波的分类。 地震波是机械波的一种,可分为体波和面波,其中体波又可分为纵波(P波)和横波(S波)。纵波(pressure wave/primary wave):质点振动方向与波的传播方向平行,引起物体拉伸或压缩,在固、气、液体中都可以传播,其特点是波速快振幅小(能量小)周期短,波速表达式为V P= 横波(shear wave/secondary wave):质点振动方向与波的传播方向垂直,引起物体切变,又因为液体的切变模量为零,故其不能在液体中传播。其特点是波速较快振幅较大周期长,波速表达式为V s= 面波:只能在地球表面或沿分界面传播,其特点有衰减慢,振幅大速度小传播远,它还可分为R波、L波等。 2:地震波传播中应遵守的规律。 A:费马原理(Fermat’s principle)。在介质中波动从一点到另一点的传播时间总是沿传播时间最小的路径传播,这些路径就是射线,再均匀介质中射线是直线。 B:惠更斯原理(Hygens’principle)。在波的传播过程中波阵面(波面)上的每一点都可看作是发射子波的波源,在其后的任意时刻这些子波的包迹就成为新的波阵面。如下图所示 C:斯奈尔原理(Snell’s Law)。入射线反射线透射线在同一平面内且满足下面公式:sinι/V1=sin β/V1=sinγ/v2。入射波在经过弹性分界面时,产生反射波的条件与上下介质的弹性参数ρV=Z有关,我们称之为波阻抗。故反射波形成的条件是界面上下介质必须存在波阻抗。 3:波动方程的推导。 相关量的说明:X y表示在与轴垂直的面上沿轴的作用力,▽2为拉普拉斯算子,?u、?υ、?ω分别表示元体在X、Y、Z轴上分量的增量,μ为切变模量,E为杨氏模量,ρ为物体密度。 在无限介质中任意一点的周围取一个很小的立方元体,如图二所示,元体的边为Δx、Δy、