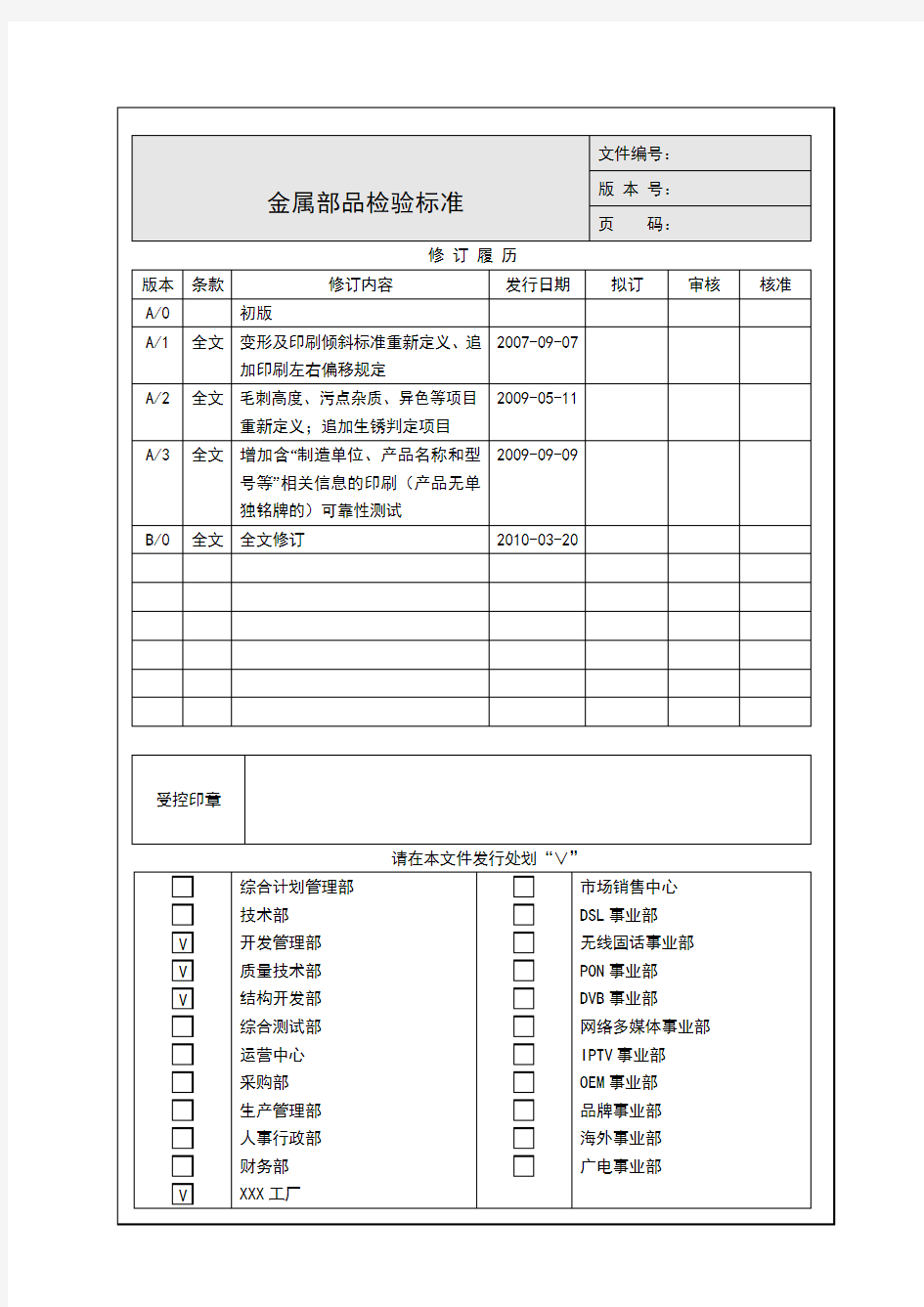

金属部品检验标准

1.目的

本标准旨在定义XXX金属部品品质标准,为检验员提供金属部品检验与判定的参考依据,同时是模

具及金属部品供应商对XXX品质要求认知的准则。

2.适用范围

本标准适用于XXX金属机械加工部品及其表面的喷油(电镀)、印刷。

3.术语和定义

3.1.污点杂质:残留物、润滑剂、腐蚀生成物、或沉积物,从加工或储存环境中的有机生成物。

3.2.异色:原色改变或色彩不一致。

3.3.凹痕:痕迹、凹处、或低凹处。

3.4.机械痕迹:由模具或机械加工造成(如折弯、拉伸)的无法避免的加工痕迹。

3.5.小孔:表面小孔或空隙。

3.6.刮伤:无深度的表面划痕,用手指甲感觉无感、无层次感。

3.7.刮痕:硬物或锐器造成零件表面的深度线性伤痕,用手指甲感觉有感、有层次感。

3.8.碰伤:产品表面或边缘遭硬物撞击而产生的痕迹。

3.9.毛屑(刺):模具或机械加工时的材料残留物。

3.10.断印:印刷中由于杂质或其它原因造成印刷字体中的白点等情况。

3.11.漏印:印刷内容缺划或缺角或字体断印缺陷大于0.3mm,也被认为有漏印。

3.12.色差:指实际部品颜色与承认样品颜色或色号比对超出允收值。

3.13.装配缝隙:除了设计时规定的缝隙外,由两部组件装配造成的缝隙。

3.1

4.油斑:附着在对象表面的油性液体。

3.15.漏喷:喷漆之产品表面部份因异常原因而导致涂层没有喷到露出底材之现象。

3.16.桔皮:涂装表面呈现桔子皮似的凹凸,也称桔子皮。

3.17.色斑(颜色不匀):涂装颜色不均匀。

3.18.脱漆:对材料表面喷漆(镀)面不粘着或不够粘性。

4.职责和权限

4.1.工厂品保部:负责组织对到货物料进行抽样、检验和试验,并出具、保存检验报告;负责对

IQC来料检验作业指导书的及时升级和更新,对自购来料异常具有批退权。

4.2.结构开发部:负责对金属部品等物料进行封样,并向工厂输入检验规范/图纸(包括升级维护)、

关键元器件清单及工程注意事项(ST形式)。

4.3.质量技术部:负责参与质量争议部件问题封样。

5.作业内容

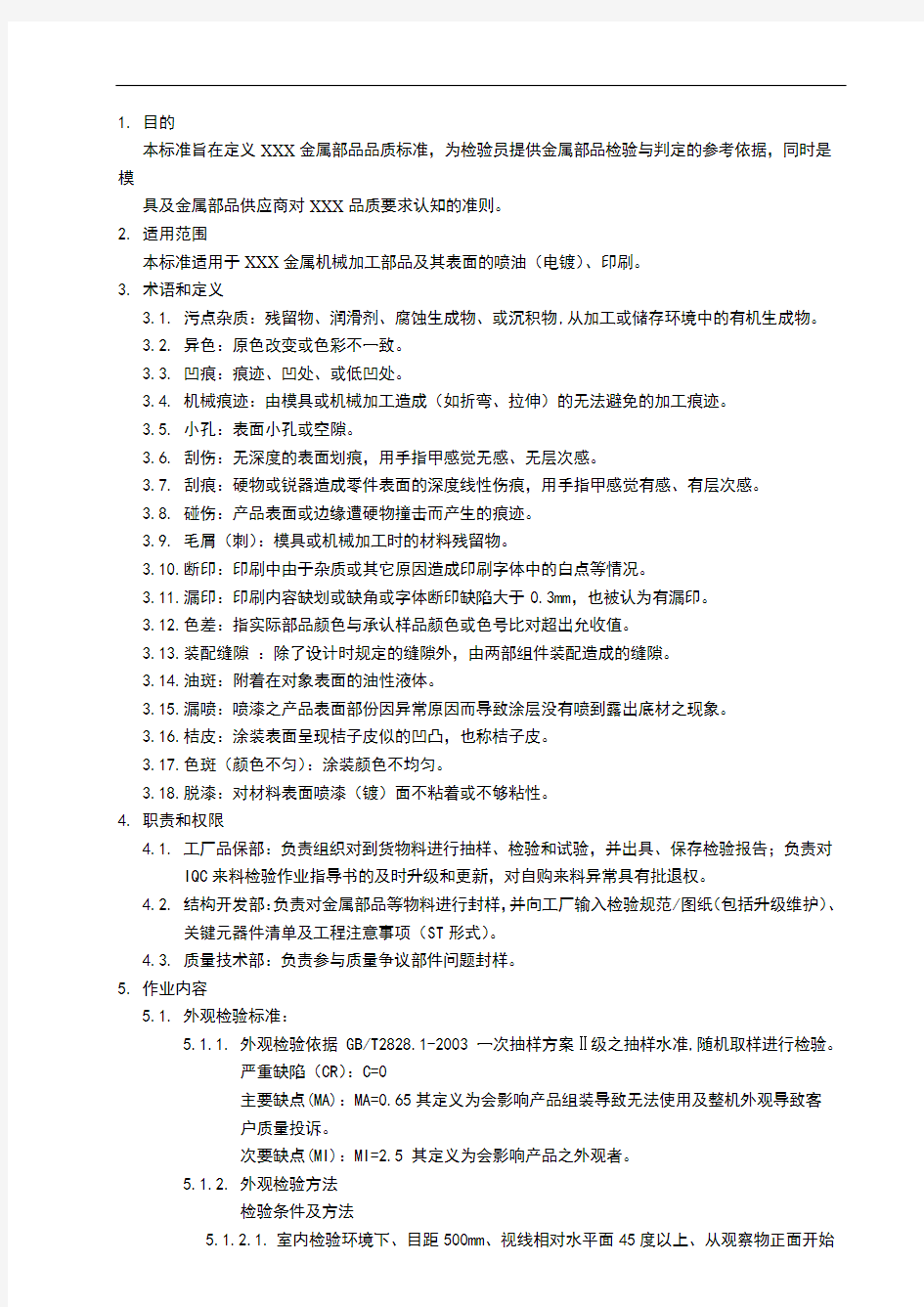

5.1.外观检验标准:

5.1.1.外观检验依据 GB/T2828.1-2003 一次抽样方案Ⅱ级之抽样水准,随机取样进行检验。

严重缺陷(CR):C=0

主要缺点(MA):MA=0.65其定义为会影响产品组装导致无法使用及整机外观导致客

户质量投诉。

次要缺点(MI):MI=2.5 其定义为会影响产品之外观者。

5.1.2.外观检验方法

检验条件及方法

5.1.2.1.室内检验环境下、目距500mm、视线相对水平面45度以上、从观察物正面开始

观察一周。

5.1.2.2.部品不能为突出表面瑕疵而使用单向照射光源,目视时应无直接照射光源。

5.1.2.3.检验时间:每一个检验之位置的时间如下表,若有可视之缺失点发现于上述任

一两种检验位置时,则该可视缺失所在区域,以该区域之允收标准判定之。

5.1.3.接收/判退决定

当在指定的检验条件内发现瑕疵而很难作接收/判退的决定时,参考表F1,部品即使瑕疵被注意到了也是基本上可以接受的。

5.1.4.重复检验

一个瑕疵在同一个表面位置不断出现而且显得容易觉察,如果这一外观瑕疵在运做或批次检验的开始就判为接受时,那么在最后它也应该判为接收。

5.1.5.外观参照标准

表F1列出了金属件上典型的瑕疵,此表构成了外观允收参考标准,允许混杂瑕疵的总数不应超出瑕疵数目的最大指定限度。

5.1.

6.等级之区分及定义

外壳类金属部品

5.1.

6.1.CLASS A

上面

前面

通常指产品的上方及正前方。

5.1.

6.2.CLASS B

后方

两侧

通常指产品的两侧及后方。

5.1.

6.3.CLASS C

下方

通常指产品的下方。

5.1.

6.4.CLASS D

通常包括产品内部之组成零件或内表面。

5.1.7.外观检验与判定标准:表F1

5.2..喷油涂层检验标准(检查方案:3PCS/批,AC/RE:0/1):

5.2.1.喷油涂层检验按性能通过试验判定接收或拒收。

5.2.2.检验条件:各项试验均需喷油后放置常温下48小时后,在常温下进行。

5.2.3.性能测试:

5.2.3.1.附着力检验:在涂层表面用刀片划行距和列距都为1mm的方格,共为10行10列,

刚好划破涂层, 然后用3M 610胶纸贴实于此面上,快速垂直撕开1次,涂层不

得脱落。

5.2.3.2.硬度检验:用HB铅笔,不削尖利,以500g手写力度与测试面成约450角在喷涂

(镀)层面上行一次(5cm),然后用软布沾水擦凈后观察,其表面只许有轻微划

痕,不可划破、露底。

5.2.3.3.耐磨检验:干净的绒布,加荷重1000g,按15cm直线来回擦30次,表面不可脱

落。

5.2.3.4.耐酒精检验:95%酒精,加荷重500g,按15cm直线来回擦10次,表面不可脱落5.3.印刷油墨层检验标准(检查方案:3PCS/批,AC/RE:0/1):

5.3.1.印刷油墨层检验按性能通过试验判定接收或拒收。

5.3.2.检验条件:各项试验均需印刷后放置常温下48小时后,在常温下进行。

5.3.3.可靠性测试:

5.3.3.1.附着力试验:用3M #610胶纸贴实于印刷表面上30秒后快速垂直撕开3次,印

刷不能变色、剥离或被破坏(此项测试不适用于凸面印刷)

5.3.3.2.耐酒精检验:95%工业用酒精,加荷重约500g之力,往复擦拭印刷表面5次,

印刷不能模糊、变色、剥离或被破坏。

5.3.3.3.橡皮耐磨检验:加荷重约1000g之力,于30cm直线来回、以每分钟30次的速

度往复擦拭印刷表面35次,印刷不能变色、剥离或被破坏。

5.3.4.含“制造单位、产品名称和型号等”相关信息的印刷(产品无单独铭牌的)可靠性测试:

5.3.4.1.附着力试验:用3M #610胶纸贴实于印刷表面上30秒后快速垂直撕开3次,印

刷不能变色、剥离或被破坏(此项测试不适用于凸面印刷)。

5.3.4.2.耐汽油检验:用一块浸有水的布往复擦拭印刷表面15秒(约15次),再在不同

的部位或在第二个样品上用一块浸有汽油的布,加荷重约100g之力,往复擦拭

印刷表面15秒后(约15次),印刷仍应是清楚可辨的。试验用汽油是脂肪族(无

环)溶剂乙烷,其最大芳香烃的体积百分比含量约为0.1%,贝壳松脂丁醇(溶

解溶液)值约为29,初始沸点值约为65℃,干涸点69℃,密度约为0.7kg/L。

5.3.4.3.橡皮耐磨检验:加荷重1000克,于30cm直线来回、以每分钟30次的速度往复

擦拭印刷表面35次,印刷不能变色、剥离或被破坏。

5.4.尺寸检验标准(检查方案:10PCS/批,AC/RE:0/1):

5.4.1.金属部品尺寸依图纸图面要求测量或以装配方式进行检验,参考5.4.3内容来判定

接收或拒收。

5.4.2.检验条件

5.4.1.1.批量检验时有技术开发部的封样或质量技术部承认的限度样品。

5.4.1.2.确认部品尺寸已经趋于稳定,检验后的尺寸不再发生变化。

5.4.3.检验标准

5.4.3.1.必检尺寸---图纸图面有公差要求、有特殊尺寸标识或工厂制定的《来料检验作

业指导书》要求检验的尺寸。必检尺寸测量结果符合图纸图面或《来料检验作

业指导书》的要求。必检尺寸装配检验符合产品装配工艺要求。

5.4.3.2.其它尺寸---图纸图面未作公差要求,并在《来料检验作业指导书》未作要求的

尺寸。其它尺寸测量结果符合图纸规定的未注尺寸公差精度要求,并与封样相

符。其它尺寸装配检验需满足产品装配要求。

5.5.无铅检验(检查方案:2PCS/批,AC/RE:0/1):

在ROHS无铅检测仪上对金属部品进行环境有害物质检验,以XXX(质-S045)《绿色产品标

准》为判定依据,判定接收或拒收。

6.参考文件

6.1.《来料检验作业指导书》

6.2.《绿色产品标准》(质-S045)

7.表单

无

8.流程图

无

重金属检验标准操作规程

目的:建立重金属检验标准操作规程,确保检测结果准确 范围:重金属检验 1.简述 1.1 重金属是指在规定实验条件下能与显色剂作用的金属盐类杂质。中国药典采用硫代乙酰胺试液或硫化钠试液作显色剂,以铅的限量表示。 1.2按实验条件不同,分为二种检查方法,第一法适用于供试品不经有机破坏,在酸性溶液中显色的重金属限量检查;第二法适用于供试品需灼烧破坏,取炽灼残渣项下遗留的残渣,经处理后在酸性溶液中显色的重金属限量检查。 1.3 重金属硫化物生成的最佳PH值是3.0—3.5,选用醋酸盐缓冲液(PH3.5)2mL调节PH较好,显色剂硫代乙酰胺试液用量经实验也以2mL 为准,显色时间一般为2分钟。以10—20ugPb与显色剂所产生的颜色为最佳目视比较色范围。 1.4由于在药品生产过程中遇到铅的机会较多,且铅易积蓄中毒,故以铅作为重金属的代表,硝酸铅配制标准铅溶液。 2.仪器与用具 纳氏比色管:应注意选择各管之间的平行性,玻璃色泽一致,内径、刻度标线高度一致。比色管洗涤时避免划伤内壁。 3.试药和试液 3.1 标准铅溶液:精密称定在105℃干燥至恒重的硝酸铅0.160g置1000mL量瓶中,加硝酸5mL与水50mL溶解后,用水稀释至刻度,摇匀,作为贮备液。临用时,精密量取贮备液10mL,置100mL量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即得(每

1mL相当于10 ug的Pb)。 3.2 硫代乙酰胺试液,醋酸盐缓冲液(PH3.5)等均按药典规定。 3.3 稀焦糖溶液,取蔗糖或葡萄糖约5g,置瓷坩埚中,用玻璃棒不断搅拌下,加热至呈棕色糊状,放冷,用水溶解成约25mL,滤过,贮于滴瓶中备用,根据试液色泽深浅,取适当量调节使用。 4.操作方法 4.1 第一法 4.1.1 取25mL纳氏比色管两支,编号为甲、乙。 4.1.2甲管中加标准铅溶液一定量与醋酸盐缓冲液(PH3.5)2mL,加水或该药品项下规定的溶剂稀释成25mL作为对照品。 4.1.3 乙管中加入该药品规定的方法制成的供试液25mL作为供试品。 4.1.4 如供试液带颜色,可在甲管中滴加少量稀焦糖溶液或其它无干扰的有色溶液,使其色泽与乙管一致。 4.1.5 在甲、乙两管中分别加硫代乙酰胺试液各2mL ,摇匀,放置2分钟,同置白色衬板上,自上向下透视,乙管中显出的颜色与甲管比较,不得更深。 4.1.6 如在甲管中滴加稀焦糖溶液仍不能使颜色一致时,可取该药品项下规定的2倍量的供试品和试液,加水或该药品项下规定的溶剂使成30mL,将溶液分成甲乙2等份,乙管中加水或该药品项下规定的溶剂稀释成25mL;甲管中加入硫代乙酰胺试液2mL,摇匀,放置2分钟,经滤膜(孔径3um)滤过,然后甲管中加入标准铅溶液一定量,加水或该药品项下规定的溶剂使成25mL,再在乙管中加硫代乙酰胺试液2mL,甲管中加水2mL,照上述方法比较,即得。 4.1.7 供试品如含高铁盐影响重金属检查时,可取该药品项下规定方法制成的供试液,加抗坏血酸0.5-1.0g,并在对照液中加入相同量的抗坏血酸,再照上述方法检查。 4.1.8 配制供试品溶液时,如使用的盐酸超过1.0mL(或与盐酸1.0mL相当的稀盐酸)氨试液超过2mL,或加入其他试剂进行处理者,除另有规定外,对照液中应取同样同量的试剂置瓷皿中蒸干后,加醋酸盐缓冲液(PH3.5)2mL与水

金属表面处理检验规范

文件编号5工艺代号0000 作者 第 1 页共19 页

金属表面处理检验规范 1适用范围 本规范适用于电镀、氧化、化学处理、喷塑、喷漆、喷砂、拉丝等金属表面处理的检验。 2术语和定义 2.1 A级表面:在使用过程中总能被客户看见的部分(如:面壳的正面和顶面,后壳的顶面,手柄, 透镜,按键及键盘正面,探头整个表面等)。 2.2 B级表面:在使用过程中常常被客户看见的部分(如:面壳的左右侧面,底壳或后壳的左右侧 面及背面等)。这些表面允许有轻微不良,但是不致引起挑剔客户不购买产品。 2.3 C级表面:在使用过程中很少被客户注意到的表面部分(如:面壳的底面,底壳或后壳的底面, 内部零件表面)。此表面的外观缺陷应合理而且不至于给客户觉得该产品质量不佳。 2.4 金属表面:包括电镀、氧化、钝化等表现为金属质感的表面,非喷涂表面。 2.5 基材花斑:电抛光、电镀或氧化前因基体材料腐蚀、或者材料中的杂质、材料微孔等原因所造 成的、与周围材质表面不同光泽或粗糙度的斑块状花纹外观。 2.6 抛光区:对基材上的腐蚀、划伤、焊接区、铆接区等部位进行机械打磨抛光后表现出的局部高 光泽、光亮区域。 2.7 浅划痕:镀(膜/塑/漆)层表面划伤,但未伤及底层(即底层未暴露);对其它无镀(膜/塑/漆)层表 面则为:目测不明显、手指甲触摸无凹凸感、未伤及材料本体的伤痕。数控冲床加工中机床台面对板材的摩擦产生的轻微痕迹属于此类划痕。 2.8 深划痕:镀(膜/塑/漆)层表面划伤,且已伤至底层(即底层已暴露出来);对其它无镀(膜/塑/漆) 层表面则为:目测明显、手指甲触摸有凹凸感、伤及材料本体的伤痕。 2.9 凹坑:由于基体材料缺陷,或在加工过程中操作不当等原因而在材料表面留下的小坑状痕迹。 2.10 凹凸痕:因基材受撞击或校形不良等而呈现出的明显变形、凹凸不平的现象,手摸时有不平 感觉。 2.11 烧伤:拉丝、电抛光、电镀处理时因操作不当、造成零件表面过热而留下的烧蚀痕迹。 2.12 水印:电镀、氧化或电抛光后因清洗水未及时干燥或干燥不彻底所形成的斑纹、印迹。 2.13 露白:镀锌钝化膜因磨擦而被去除、露出新层,或因缝隙截留溶液导致的无钝化膜现象,呈 现为区别于周围颜色的白色。 2.14 修补:因膜层损伤而用涂料所作的局部遮盖。 2.15 色点:由材料、模具、环境或设备中的灰尘或夹杂物等影响,在表面处理层中形成不同色的 斑点。 2.16 颗粒:因材料夹杂物或外来物(如焊渣)的影响而在表面形成的、颜色与正常表面一致的凸 起现象。 2.17 挂具印:指电镀、电抛光、氧化、喷涂等表面处理生产过程中,因装挂用辅助工具的遮挡而 使其与零件相接触的部位产生局部无表面处理层的现象。

原材料检验规程

原材料进货检验规程 参照引用相关国家标准及行业标准,制定了本公司的检验规程。 一、门窗原材料的分类: 根据原辅材料在产品中对质量的影响,将材料分为三类: A类:对产品质量起关键作用的材料。 B类:对产品质量起重要作用的材料。 C类:对产品质量起辅助作用的材料。 项目 类别 A类B类C类 材料名称铝合金型材 塑钢型材 中空玻璃 浮法玻璃 密封胶 增强型钢 执手铰链插销 撑挡滑撑拉手 窗锁滑轮密封胶条 密封毛条粘结剂组 角胶 自攻螺丝 拉铆钉固定片 射钉射弹 膨胀螺栓 包装带发泡剂 清洗剂 二、关键材料检验规程: 型材、辅助材料以及五金配件的抽样检验,按相应产品标准的规定要求进行。按GB/T2828.1-2003标准采用一般检验水平Ⅰ,正常检验,可接受质量水平AQL6.5。特殊注明的除外。 表1 表中Ac、Re以不合格品件数计。单位:件 批量范围N 样本大小n 接收数Ac 拒收数Re 2~8 2 0 1 9~15 2 0 1 16~25 3 0 1 26~50 5 0 1 51~90 5 0 1 91~150 8 1 2 151~280 13 2 3 281~500 20 3 4 501~1200 32 5 6 1201~3200 50 7 8 3201~10000 80 10 11 10001~35000 125 14 15 1、铝合金建筑型材检验规程: 铝合金型材进厂后,必须对购进型材进行检验,首先检查型材生产厂家的资质证明,包括型材生产许可证、备案证明、质量保证书、合格证。其次是依据GB5237《铝合金建筑型材》和GB8013《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》检查型材的性能指标,包括合金成分、力学性能、壁厚、尺寸偏差、外观质量、膜厚和封孔质量。 ①型材生产许可证、备案证明、质量保证书、检验报告和合格证。 型材生产许可证、备案证明是国家对具备生产条件和生产能力的型材生产厂家发放的准许生产铝合金型材的凭证,质量保证书和合格证是型材生产厂家对产品质量的承诺,也是日后解决质量问题纠纷的依据。 ⑴型材生产许可证、备案证明应标明:生产厂家、产品名称、许可证编号、批准日期、有效期。 ⑵质量保证书应标明:供方名称、产品名称、合金牌号、状态和合金成分、型号、重量或件数、批号、力学

表面处理检验标准2016_01

表面处理检验规程 1、目的 规检验操作,发现、控制不良品,防止批量不良品输入下道工序。同时给检验工作提供引导及接收标准。 2、围 适用于进料、外协制品回厂、成品的检验接收及顾客退货的挑选检验。 喷砂、拉丝等金属表面处理的检验。 3、定义 本标准适用于变形铝及铝合金以保护和装饰为主要目的,在阳极氧化膜表面涂装有机聚合物膜得到的阳极氧化复合膜。 3.1 A面:指表面处理要求的正面(在使用过程中能直接看到的表面)。 3.2 B 面:指表面处理要求的四侧边(需将表面处理件偏转45~90 °才能看 到的四周边)。 3.3 膜厚:必须符合图纸规定。 4、职责 4.1 品质部负责不合格的发现、记录和标识,组织处理不合格品。 4.2 生产部负责进料中不合格品与供应商的联络。 5.术语和定义 5.1 A级表面:在使用过程中总能被客户看见的部分(如:面壳的正面和顶面,后壳的顶面,手柄,透镜,按键及键盘正面,探头整个表面等)。 5.2 B级表面:在使用过程中常常被客户看见的部分(如:面壳的左右侧面,底壳或后壳的左右侧面及背面等)。这些表面允许有轻微不良,但是不致引起挑剔客户不购买产品。 5.3 C级表面:在使用过程中很少被客户注意到的表面部分(如:面壳的底面,底壳或后壳的底面,部零件表面)。此表面的外观缺陷应合理而且不至于给客户觉得该产品质量不佳。 5.4 金属表面:包括电镀、氧化、钝化等表现为金属质感的表面,非喷涂表面。 5.5 基材花斑:电抛光、电镀或氧化前因基体材料腐蚀、或者材料中的杂质、材

料微孔等原因所造成的、与周围材质表面不同光泽或粗糙度的斑 块状花纹外观。 5.6 抛光区:对基材上的腐蚀、划伤、焊接区、铆接区等部位进行机械打磨抛光 后表现出的局部高光泽、光亮区域。 5.7 浅划痕:镀(膜/塑/漆)层表面划伤,但未伤及底层(即底层未暴露);对其 它无镀(膜/塑/漆)层表面则为:目测不明显、手指甲触摸无凹凸感、 未伤及材料本体的伤痕。数控冲床加工中机床台面对板材的摩擦产 生的轻微痕迹属于此类划痕。 5.8 深划痕:镀(膜/塑/漆)层表面划伤,且已伤至底层(即底层已暴露出来); 对其它无镀(膜/塑/漆) 层表面则为:目测明显、手指甲触摸有凹凸 感、伤及材料本体的伤痕。 5.9 凹坑:由于基体材料缺陷,或在加工过程中操作不当等原因而在材料表面留 下的小坑状痕迹。 5.10 凹凸痕:因基材受撞击或校形不良等而呈现出的明显变形、凹凸不平的现 象,手摸时有不平感觉。 5.11 烧伤:拉丝、电抛光、电镀处理时因操作不当、造成零件表面过热而留下 的烧蚀痕迹。 5.12 水印:电镀、氧化或电抛光后因清洗水未及时干燥或干燥不彻底所形成的 斑纹、印迹。 5.13 露白:镀锌钝化膜因磨擦而被去除、露出新层,或因缝隙截留溶液导致的 无钝化膜现象,呈现为区别于周围颜色的白色。 5.14 修补:因膜层损伤而用涂料所作的局部遮盖。 5.15 色点:由材料、模具、环境或设备中的灰尘或夹杂物等影响,在表面处理 层中形成不同色的斑点。 5.16 颗粒:因材料夹杂物或外来物(如焊渣)的影响而在表面形成的、颜色与 正常表面一致的凸起现象。 5.17 挂具印:指电镀、电抛光、氧化、喷涂等表面处理生产过程中,因装挂用 辅助工具的遮挡而使其与零件相接触的部位产生局部无表面处理层 的现象。

金属表面处理检验规范

金属表面处理检验规范 1适用范围 本规范适用于电镀、氧化、化学处理、喷塑、喷漆、喷砂、拉丝等金属表面处理的检验。 2术语和定义 2.1 A级表面:在使用过程中总能被客户看见的部分(如:面壳的正面和顶面,后壳的顶面,手柄, 透镜,按键及键盘正面,探头整个表面等)。 2.2 B级表面:在使用过程中常常被客户看见的部分(如:面壳的左右侧面,底壳或后壳的左右侧 面及背面等)。这些表面允许有轻微不良,但是不致引起挑剔客户不购买产品。 2.3 C级表面:在使用过程中很少被客户注意到的表面部分(如:面壳的底面,底壳或后壳的底面, 内部零件表面)。此表面的外观缺陷应合理而且不至于给客户觉得该产品质量不佳。 2.4 金属表面:包括电镀、氧化、钝化等表现为金属质感的表面,非喷涂表面。 2.5 基材花斑:电抛光、电镀或氧化前因基体材料腐蚀、或者材料中的杂质、材料微孔等原因所造 成的、与周围材质表面不同光泽或粗糙度的斑块状花纹外观。 2.6 抛光区:对基材上的腐蚀、划伤、焊接区、铆接区等部位进行机械打磨抛光后表现出的局部高 光泽、光亮区域。 2.7 浅划痕:镀(膜/塑/漆)层表面划伤,但未伤及底层(即底层未暴露);对其它无镀(膜/塑/漆)层表 面则为:目测不明显、手指甲触摸无凹凸感、未伤及材料本体的伤痕。数控冲床加工中机床台面对板材的摩擦产生的轻微痕迹属于此类划痕。 2.8 深划痕:镀(膜/塑/漆)层表面划伤,且已伤至底层(即底层已暴露出来);对其它无镀(膜/塑/漆) 层表面则为:目测明显、手指甲触摸有凹凸感、伤及材料本体的伤痕。 2.9 凹坑:由于基体材料缺陷,或在加工过程中操作不当等原因而在材料表面留下的小坑状痕迹。 2.10 凹凸痕:因基材受撞击或校形不良等而呈现出的明显变形、凹凸不平的现象,手摸时有不平 感觉。 2.11 烧伤:拉丝、电抛光、电镀处理时因操作不当、造成零件表面过热而留下的烧蚀痕迹。 2.12 水印:电镀、氧化或电抛光后因清洗水未及时干燥或干燥不彻底所形成的斑纹、印迹。 2.13 露白:镀锌钝化膜因磨擦而被去除、露出新层,或因缝隙截留溶液导致的无钝化膜现象,呈 现为区别于周围颜色的白色。 2.14 修补:因膜层损伤而用涂料所作的局部遮盖。 2.15 色点:由材料、模具、环境或设备中的灰尘或夹杂物等影响,在表面处理层中形成不同色的 斑点。 2.16 颗粒:因材料夹杂物或外来物(如焊渣)的影响而在表面形成的、颜色与正常表面一致的凸 起现象。 2.17 挂具印:指电镀、电抛光、氧化、喷涂等表面处理生产过程中,因装挂用辅助工具的遮挡而 使其与零件相接触的部位产生局部无表面处理层的现象。

金属表面处理工艺

金属表面处理工艺文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

金属表面处理工艺 表面处理即是通过物理或化学的方法在材料表面形成一层具有某种或多种特殊性质的表层。通过表面处理可以提升产品外观、质感、功能等多个方面的性能。 一、阳极氧化 主要是铝的阳极氧化,是利用电化学原理,在铝和铝合金的表面生成一层Al2O3(氧化铝)膜。这层氧化膜具有防护性、装饰性、绝缘性、耐磨性等特殊特性。 工艺流程: 单色、渐变色: 抛光/喷砂/拉丝→除油→阳极氧化→中和→染色→封孔→烘干 双色: ①抛光/喷砂/拉丝→除油→遮蔽→阳极氧化1→阳极氧化2 →封孔→烘干 ②抛光/喷砂/拉丝→除油→阳极氧化1 →镭雕→阳极氧化2 →封孔→烘干 技术特点: 1、提升强度 2、实现除白色外任何颜色 3、实现无镍封孔,满足欧、美等国家对无镍的要求 技术难点及改善关键点: 阳极氧化的良率水平关系到最终产品的成本,提升氧化良率的重点在于适合的氧化剂用量、适合的温度及电流密度,这需要结构件厂商在生产过程中不断探索,寻求突破。产品推荐: E+G弧形手柄,采用阳极氧化材质,环保、耐用。 二、电泳

用于不锈钢、铝合金等,可使产品呈现各种颜色,并保持金属光泽,同时增强表面性能,具有较好的防腐性能。 工艺流程: 前处理→电泳→烘干 优点: 1、颜色丰富; 2、无金属质感,可配合喷砂、抛光、拉丝等; 3、液体环境中加工,可实现复杂结构的表面处理; 4、工艺成熟、可量产。 缺点: 掩盖缺陷能力一般,压铸件做电泳对前处理要求较高。 三、微弧氧化 在电解质溶液中(一般是弱碱性溶液)施加高电压生成陶瓷化表面膜层的过程,该过程是物理放电与电化学氧化协同作用的结果。 工艺流程: 前处理→ 热水洗→ MAO → 烘干 优点: 1、陶瓷质感,外观暗哑,没有高光产品,手感细腻,防指纹; 2、基材广泛:Al, Ti, Zn, Zr, Mg, Nb, 及其合金等; 3、前处理简单,产品耐腐蚀性、耐候性极佳,散热性能佳。 缺点:

表面处理及涂装生产作业及检验规程

甘肃天和力德钢管制造有限公司 表面处理及涂装生产作业及检验规程 QB/THC-01-2013 2013年8月28日发布2013年9月1日实施甘肃天和力德钢管制造有限公司发布

表面处理及涂装生产作业及检验规程 防腐施工中防腐前的金属表面处理是极为重要的环节,它的处理好与否直接影响防腐涂料与基体表的附着力度及防腐性能的发挥,所以本规定的表面处理必须严格操作达到设计sa2.5 级标准。本规定中的表面处理采用喷砂除锈结合砂轮机除锈作业。防腐蚀质量检验符合SL105的规定。 一、喷砂除锈 1、技术要求 (1)施工环境温度宜10℃-30℃,空气相对湿度小于85%,同时要求基体金属表面温度应大于露点温度3℃以上。 (2)喷射处理工艺参数: 压缩空气工作压力:6-8kg/cm2;喷射角:磨料喷射方向与工作表面法线之间夹角以15°~30°为宜;喷射距离:喷嘴离工件距离要求100 mm -300mm;磨料粒径:14-65目。 (3)压缩空气质量: 喷射处理所用的压缩空气必须经过冷却装置及油水分离器处理,保证压缩空气清洁、干燥、无油,压缩空气应经下述方法检查,合格后方可使用:将喷嘴对着白纸吹半分钟,不见油和水的痕迹,则可认为基本符合要求。 (4)喷砂前,应采取有效措施将非喷砂工作面遮蔽保护。 (5)喷砂除锈后,应用干燥无油的压缩空气吹扫表面浮尘和碎屑。清理后的表面不得用手触摸。涂装前如发现基体表面污染或返锈,应重新处理到原除锈等级。 (6)磨料保证粗糙度达到Rmax50 um 以上,择磨料粒径50μm

-100μm35μm。 2、喷砂作业的安全与防护 (1)操作人员必须带空气分配器的头盔面罩和防护服手套和耳塞。 (2)头盔上的面罩玻璃要经常更换,保证良好的能见度。 (3)划清工作区与安全区,施工现场要安全标志线禁止无防护的人员进入磨料直接或间接射及的区域。 (4)清理曾贮存易燃有害物品的器,事先应清除干净并经分析合格后,工作人员方可进入容器,作业时应配置通风装置。 (5)作业前操作工应先检查软管、接头、空压机、喷丸机等,在没有破损和故障后方可使用。 (6)在需要登高的场合,配备脚和人梯,喷砂软管要固定在垂直面上,以减轻喷丸工的劳动强度,当现场需要防止磨料飞散时,就搭建临时棚。 (7)喷砂软管能导走静电,例如采用含碳黑量较高的橡胶管、普通空气软管可考虑用细金属线缠上并接地把静电导入地下,这在登高喷砂,作业时尤要重要,因为当作业人员受到静电冲击时,会造成坠落事故。 (8)喷砂作业的辅助操作人员,可选用阻尘效率高,呼吸阻力少,重量轻的过滤式防尘口罩。 (9)施工现场须合理配置雨棚和挡水板,防止雨水和灰尘进入容器。 ①在不放大的情况下进行观察时,钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有氧化皮、铁锈、涂料涂层和异物,任何残留的痕迹应仅

金属检验标准.doc

目录 1.目的 (2) 2.适用范围 (2) 3.抽样标准 (2) 4.试验项目 (2) 5.检验项目及其标准 (2) 6.检验常用单位代码对照表 (5)

1. 目的 为了规范公司金属质量要求,对金属外壳来料接收标准作出明确界定,作为检验和判定的依据。 2. 适用范围 本标准适用于公司金属的检验。 3. 抽样标准 抽样标准:依据GB/T2828.1-2003正常‖级一次抽样,取值标准见表 3.1。 表 3.1 AQL 取值标准 4. 试验项目 尺寸、试装项目每批试验10PCS ,判定标准AC=0。 5. 检验项目及其标准 表5.1 检验项目及其标准

5.1外观检验条件、表面等级划分、缺陷定义 5.1.1外观检验条件 (1)照明:正常自然光线或等同效果日光灯照射下。 (2)视力:检验员双眼视力良好,无色盲、色弱,视力在1.0以上。 (3)距离:眼睛与被检物表面距离300~450mm左右。 (4)角度:视线与被检测表面大致垂直,必要时,可顺光或逆光进行检查。 (5)目视时间:5~10s。 5.1.2外观表面等级划分 (1)I级表面 非常重要的区域:指组装成整机后的正前面、上表面(在使用过程能直接看到的表面)。 (2)II级表面 重要区域:指组装成整机后的侧面(需将视线偏转45°~90°才能看到的四周边)。 (3)III级表面 次重要的区域:指组装成整机后的底面(正常使用时看不到的底面)。 (4)IV级表面 非重要的区域:指组装成整机后的内里面(正常使用时看不到的内里面)。 5.1.3产品外壳分类 按照质量要求,产品外壳划分为三类: A:代表仪器仪表类。 B:代表其他类。 C:代表教学产品类、门禁产品类。 表5.2 产品外壳明细表

金属表面处理

金属表面处理 金属的表面处理因目的不同,工艺方法不同可以分为不同的种类,本文就几种常用工艺做简单介绍。 1、喷砂 喷砂是利用压缩空气把石英砂高速吹出去对零件表面进行清理的一种方法。不仅去锈,还可以顺带除油,对涂装来说非常有用。常用于零件表面除锈;喷砂用于形状复杂,易于用手工除锈,效率不高,现场环境不好,除锈不均匀。一般的喷砂机都有各种规格的喷砂枪,只要不是特别小的箱体,都可以把枪放进去打干净。 2、喷塑 喷塑是为了提高防腐蚀能力,与喷砂结合更好,主要是因为结合力提高了导致质量提高。可以增加防锈和美观效果 3、氮化和软氮化 氮化包括气体氮化、辉光离子氮化和软氮化,软氮化是一种通俗的叫法,严格的讲,软氮化是一种以渗氮为主的低温氮碳共渗,主要特点是渗速快(2-4h),但渗层薄(一般在0.4以下),渗层梯度陡,硬度并不低,如果是液体氮化,硬度甚至略高于气体氮化。 4、微弧氧化 微弧氧化适用于铝,钛,镁等阀金属,是在电解液中进行的电化学反应,反应机理至今仍有争议。处理后,表面形成陶瓷层,具有耐磨耐蚀等性能 5、去氢处理 去氢处理,也称除氢处理,一般对钢铁而言,不过有时钛也可处理,还需要根据材料的热处理状态来规定去氢规范,一般对电镀前后必须进行工序,特别是对高强度高硬度的零件在电镀工艺中。 6、防锈处理 金属的防锈处理通常分为工序间防锈、工艺性防锈及最终防锈三种方法和要求。 工序间防锈处理一般采用水基型防锈,脱水防锈等防锈方式,防锈时间短,能满足工序间的防锈要求。 工艺性防锈处理有钝化防锈、磷化防锈、脱水防锈油等,是因工艺要求的不同而不同。 最终防锈处理是以油性防锈为主。因为防锈油脂不易挥发,所以它的防锈时间较长。

金属表面喷涂检验规范标准(涂装规范标准详细介绍)

1.0目的 规定了金属零部件喷涂标准的朮语﹑技朮要求﹑试验方法﹑检验规则等, 其最终目的在于满足最终客户对视觉﹑触觉的要求 2.0范围 本文件适用于喷粉生产质量检验。 3.0定义 3.1 A级表面:能直接正视的外部表面和全部需丝印的表面; 3.2 B级表面:不明显的外部表面和开启门后能看见的内部表面; 3.3 C级表面:不易察看的内部和外部表面; 3.4 起泡:涂层局部粘附不良引起涂膜浮起; 3.5 针孔:涂层表面上可看见类似针刺成的微小孔; 3.6 桔皮:喷涂涂料产生的凸凹,象桔皮一样的斑点; 3.7 异物:空气中灰尘,喷涂机污物等杂物; 3.8 凹痕:喷涂前基材上的伤痕使涂装后该处出现凹陷; 3.9 浅划痕:涂层表面有伤痕,但看不见底层表面; 3.10 深划痕:涂层表面有伤痕,且伤及底层表面; 3.11 厚边:喷涂时在产品边缘或内折弯角处的涂料堆积现象,包括因局部保护不良而产生的毛边; 3.12 流挂:喷涂时涂层流动产生的堆积; 3.13 露底:局部无涂层或涂料覆盖不严等现象,常见于内折弯角处/孔的边缘截面,基材切口边缘截面 等部位; 3.14 剥落:一道或多道涂层脱离上涂层,或涂层完全脱离基材的现象; 3.15 缩孔:涂层干燥后滞留的若干大小不等,分布各异的图形小坑现象; 3.16 开裂:涂层出现不连续的外观开裂变化,通常由于涂层老化而引起的; 3.17 粉化:涂层表面由于一种或多种漆基的降解及颜料的分解而呈现出疏松附着细粉。 4.0 输入 4.1 金属零(组)件的粉末喷涂技朮规范 4.2 金属零(组)件的喷漆技术规范 5.0 输出 喷涂检验日报表 6.0 工作程序

金属热处理硬度通用检验标准

一、制定目的 明确并统一本公司自制及委外生产产品热处理硬度检验与测试的方法和依据,使产品质量得到有效控制,从而确保本公司向客户提供满意的产品。 二、适用范围 上海纬泰自制或委外生产的各类产品及金属热处理零件硬度的检验与测试 三、抽样标准 抽样方法及判定标准,按照国标GB/T2828.1-2003规定的抽样程序及计数抽样表中之规定执行。规定如下: 四、检验项目及方法 1.热处理件进厂时要查验供应商附送的相应的热处理检验记录,并确认记录内容是否符合 相关技术要求。 2.硬度测试仪器的选用原则: 1)铸铁类产品(灰铁、球墨铸铁等),应选用布氏硬度计或维氏、里氏硬度计测试,但 不可用洛氏或表面洛氏硬度计测试。 2)各类钢件可依产品特性选用适当的测试仪器:布氏、洛氏、维氏或里氏硬度计等。 3)薄壁件(厚度在2mm以下),及有色金属类应选用维氏、里氏或表面洛氏硬度计等, 但不可用布氏硬度计测试。 3.表面打磨 为得到较为准确的测试结果,零件的测试部位均应进行表面打磨、抛光,表面光洁度应 达到Ra1.6以上。(成品件或不允许表面打磨的零件测试时,先不进行表面打磨直接在 零件不影响外观表面检测。若测试结果不合格时,则须进行破坏性打磨检测,若打磨后 检测合格,则判定合格) 4.每一零件原则上应至少检测四点,取其平均值作为评价结果。(零件较小或无法取多点 除外) 5.当热处理零件表面产生脱碳现象时,须将零件表面磨深0.5~2mm后再进行检测。

6.表面热处理硬度检测: 1)化学热处理 化学热处理是使工件表面渗入一种或几种化学元素的原子,从而改变工件表面的化学成分、组织和性能。化学热处理工件的主要技术参数是硬化层深度和表面硬度。 化学热处理工件的表面硬度检测与表面淬火热处理工件的硬度检测相近,都可以用维氏硬度计、表面洛氏硬度计或洛氏硬度计来检测,但是渗氮厚的厚度较薄,一般 0.7mm以下时,就不能用洛氏硬度计检测。 2)表面淬火回火热处理 表面淬火回火热处理通常用感应加热或火焰加热的方式进行。主要技术参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。 维氏硬度计可以检测有效硬化深度超过0.05mm的各种表面硬化工件。 表面洛氏硬度计可以检测有效硬化深度超过0.1mm的各种表面硬化工件。 洛氏硬度计硬度检测有效硬化深度超过0.4mm的各种表面硬化工件。当硬化层厚度在 0.4~0.8mm时,可采用HRA标尺,当硬化层厚度超过0.8mm时,可采用HRC标尺。3)局部热处理 零件如果局部硬度要求较高,可用感应加热等方式进行局部淬火热处理, 局部热处理零件的硬度检测要在指定区域内进行(依工程图纸或技术要求)。硬度检测仪器可采用洛氏硬度计,测试HRC硬度值,如热处理硬化层较浅,可采用表面洛氏硬度计(可参照表面淬火回火热处理检测方式)。 4) 渗氮层等表面硬化层厚度检查方法 a. 渗氮层等表面硬化层厚度检查采用硬度检测评定法,硬化层厚度用维氏硬度计或 表面洛氏硬度计来检测。检测时以逐层打磨检测的方法进行,当表面硬度降到550HV0.1那一层时,量测出打磨深度值即是表面硬化层厚度。 打磨方式:可以采用角向砂轮机手工打磨或采用工具磨床等机械研磨。 * 硬化层厚度在0.5mm以内的,以深度0.1mm/次逐次打磨检测。 * 硬化层厚度在1mm左右的,以深度0.3mm/次到0.6mm深后,再以0.1mm/次逐次打磨检测。 * 硬化层厚度在1.5mm左右的,以深度0.3mm/次到1.2mm深后,再以0.1mm/次逐

金属材料检测检验检测标准

金属材料检测检验检测标准 金属材料检测范围涉及对黑色金属、有色金属、合金、铸件、机械设备及零部件等的机械性能测试、化学成分分析、金相分析、精密尺寸测量、无损探伤、耐腐蚀试验和环境模拟测试等。青岛科标检测中心出具权威资质认证国家认可的检测报告。 检测项目: 常规元素分析 品质(成份分析)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、碳(C)、硫(S)、镍(Ni)、铬(Cr)、铜(Cu)、镁(Mg)、钙(Ca)、铁(Fe)、钛(Ti)、锌(Zn)、铅(Pb)、锑(Sb)、镉(Cd)、铋(Bi)、砷(As)、钠(Na)、钾(K)、铝(Al)、牌号测定等 贵金属元素分析 银(Ag)、金(Au)、钯(Pd)、铂(Pt)、铑(Rh)、钌(Ru)、铱(Ir)、锇(Os) 物理性能:磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、耐磨、盐雾、腐蚀、密度、热膨胀系数、弹性模量、硬度; 化学性能:大气腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、点蚀、腐蚀疲劳、人造气氛腐蚀; 力学性能:拉伸、弯曲、屈服、疲劳、扭转、应力、应力松弛、冲击、磨损、硬度、耐液压、拉伸蠕变、扩口、压扁、压缩、剪切强度等; 工艺性能:细丝拉伸、断口检验、反复弯曲、双向扭转、液压试验、扩口、弯曲、卷边、压扁、环扩张、环拉伸、显微组织、金相分析; 检测产品: 钢铁材料:结构钢、铜、铝、铁、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金等 金属及其合金:轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等; 特种金属材料:功能合金、金属基复合材料等; 金属材料制品:生铁、铝管、铁板、铁管、钢锭、钢坯、型材、线材、金属制品、有色金属及其制品等。 检测标准: 978-7-5066-5282-7 无机非金属材料检测标准手册胶凝材料卷 CB 1369-2002 舰船用金属材料进货检验及验收规则 CB 1370-2002 舰船用非金属材料进货检验及验收规则 CB/Z 264-1998 金属材料低周疲劳表面裂纹扩展速率试验方法

金属表面处理检验规范.(DOC)

金属表面处理检验规范 1 适用范围 本规范适用于品质部门对电镀、氧化、化学处理、喷塑、喷漆、喷砂、拉丝等金属表面处理一 般检验。 2术语和定义 2.1 A级表面:在使用过程中总能被客户看见的部分(如:面壳的正面和顶面,后壳的顶面,手柄, 透镜,按键及键盘正面,探头整个表面等)。 2.2 B级表面:在使用过程中常常被客户看见的部分(如:面壳的左右侧面,底壳或后壳的左右侧面及背面 等)。这些表面允许有轻微不良,但是不致引起挑剔客户不购买产品。 2.3 C级表面:在使用过程中很少被客户注意到的表面部分(如:面壳的底面,底壳或后壳的底面, 内部零件表面)。此表面的外观缺陷应合理而且不至于给客户觉得该产品质量不佳。 2.4金属表面:包括电镀、氧化、钝化等表现为金属质感的表面,非喷涂表面。 2.5基材花斑:电抛光、电镀或氧化前因基体材料腐蚀、或者材料中的杂质、材料微孔等原因所造成的、与周 围材质表面不同光泽或粗糙度的斑块状花纹外观。 2.6抛光区:对基材上的腐蚀、划伤、焊接区、铆接区等部位进行机械打磨抛光后表现出的局部高光泽、光亮 区域。 2.7浅划痕:镀(膜/塑/漆)层表面划伤,但未伤及底层(即底层未暴露);对其它无镀(膜/塑/漆)层表 面则为:目测不明显、手指甲触摸无凹凸感、未伤及材料本体的伤痕。数控冲床加工中机床台面对板材的摩擦产生的轻微痕迹属于此类划痕。 2.8凹痕:由于基体材料缺陷,或在加工过程中操作不当等原因而在材料表面留下的小坑状痕迹。 2.9凹凸痕:因基材受撞击或校形不良等而呈现出的明显变形、凹凸不平的现象,手摸时有不平感觉。 2.10烧伤:拉丝、电抛光、电镀处理时因操作不当、造成零件表面过热而留下的烧蚀痕迹。 2.11水印:电镀、氧化或电抛光后因清洗水未及时干燥或干燥不彻底所形成的斑纹、印迹。 2.12露白:镀锌钝化膜因磨擦而被去除、露出新层,或因缝隙截留溶液导致的无钝化膜现象,呈现为区别于周 围颜色的白色。 2.13修补:因膜层损伤而用涂料所作的局部遮盖。 2.14色点:由材料、模具、环境或设备中的灰尘或夹杂物等影响,在表面处理层中形成不同色的斑点。 2.15颗粒:因材料夹杂物或外来物(如焊渣)的影响而在表面形成的、颜色与正常表面一致的凸起现象。 2.16挂具印:指电镀、电抛光、氧化、喷涂等表面处理生产过程中,因装挂用辅助工具的遮挡而使其与零件相 接触的部位产生局部无表面处理层的现象。 2.17氢脆:由于浸蚀、除油或电镀等过程中金属吸收氢原子和有应力存在下而引起的脆性。 2.18针孔:表面处理上可看见类似针剌成的微小孔。 2.19孔隙率:单位面积上针孔的个数。 2.20起泡:在电镀中由于镀层与底金属之间失去结合力而引起一种凸起状缺陷。

几种常见金属表面处理工艺

金属表面处理种类简介 电镀 镀层金属或其他不溶性材料做阳极,待镀的工件做阴极,镀层金属的阳离子在待镀工件表面被还原形成镀层。为排除其它阳离子的干扰,且使镀层均匀、牢固,需用含镀层金属阳离子的溶液做电镀液,以保持镀层金属阳离子的浓度不变。电镀的目的是在基材上镀上金属镀层,改变基材表面性质或尺寸。电镀能增强金属的抗腐蚀性(镀层金属多采用耐腐蚀的金属)、增加硬度、防止磨耗、提高导电性、润滑性、耐热性、和表面美观。 电泳 电泳是电泳涂料在阴阳两极,施加于电压作用下,带电荷涂料离子移动到阴极,并与阴极表面所产生之碱性作用形成不溶解物,沉积于工件表面。 电泳表面处理工艺的特点: 电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点,电泳漆膜的硬度、附着力、耐腐、冲击性能、渗透性能明显优于其它涂装工艺。电泳工艺优于其他涂装工艺。 镀锌 镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。现在主要采用的方法是热镀锌。 电镀与电泳的区别 电镀就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程。 电泳:溶液中带电粒子(离子)在电场中移动的现象。溶液中带电粒子(离子)在电场中移动的现象。利用带电粒子在电场中移动速度不同而达到分离的技术称为电泳技术。 电泳又名——电着 (著),泳漆,电沉积。 发黑 钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。其原理是将钢铁制品表面迅速氧化,使之形成致密的氧化膜保护层,提高钢件的防锈能力。 发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。A3钢用碱性发黑好一些。 在高温下(约550℃)氧化成的四氧化三铁呈天蓝色,故称发蓝处理。在低温下(约3 50℃)形成的四氧化三铁呈暗黑色,故称发黑处理。在兵器制造中,常用的是发蓝处理;在工业生产中,常用的是发黑处理。

《金属常压储罐检验规范》

ICS23.020.10 J74 DB41 河南省地方标准 DB 41/T 1460—2017 金属常压储罐检验规范 2017-09-30发布2017-12-30实施河南省质量技术监督局发布

DB41/T 1460—2017 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 年度检查的方法与要求 (2) 5 全面检验的方法与要求 (3) 6 结果评价 (7) 7 记录和报告 (10) 附录A(资料性附录)金属常压储罐年度检查结论报告格式 (11) 附录B(资料性附录)金属常压储罐全面检验结论报告格式 (12) I

DB41/T 1460—2017 II 前言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由河南省承压类特种设备标准化技术委员会提出并归口。 本标准起草单位:河南省锅炉压力容器安全检测研究院。 本标准主要起草人:王家帮、秦富友、王瑛、李占斌、康华魁、黄福生、申红菊。 本标准参加起草人:刘军伟、陶剑、印沙、张磊、丁昌、李婧、付晓飞、王志毅、王洋、郭慧颖、张占奎、宋前进、李永赞、张希富、王贵彬、吴保鹏、孙基隆、黄瑞龙、苏泊源。

DB41/T 1460—2017 金属常压储罐检验规范 1 范围 本标准规定了金属常压储罐的术语和定义、年度检查的方法与要求、全面检验的方法与要求、结果评价及记录和报告。 本标准适用于在用储存石油、石化产品及其它类似液体的立式圆筒形钢制焊接常压储罐的检验,包括年度检查和全面检验。其它低压储罐的检验可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适应于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适应于本文件。 JB/T 10764 无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法 JB/T 10765 无损检测常压金属储罐漏磁检测方法 NB/T 47013.2 承压设备无损检测第2部分:射线检测 NB/T 47013.3 承压设备无损检测第3部分:超声检测 NB/T 47013.4 承压设备无损检测第4部分:磁粉检测 NB/T 47013.5 承压设备无损检测第5部分:渗透检测 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 常压储罐 罐内气体或蒸气压力大于-0.02 MPa,但不超过0.018 MPa的储罐。 3.2 低压储罐 罐内气体或蒸气压力大于0.018 MPa,小于0.1 MPa的储罐。 3.3 年度检查 为了确保常压储罐罐体在检修周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查,每年至少一次。 3.4 全面检验 按一定的检验周期对常压储罐进行的较为全面的检验。 3.5 在线检验 常压储罐在运行过程中进行的较为全面的检验。 3.6 停工检验 1

金属表面处理验收标准

钢结构防腐涂装施工工艺及验收技术要求 1. 涂装前表面处理 1.1 打磨 ①所有气割、剪切、机加工后的自由边锐角均应打磨至R2: ②喷砂前应用砂轮打磨去气割表面的割痕及火工矫正部位的硬化层,以使喷砂后在这些部位能形成合适的表面粗糙度。 1.2 除油 1.2.1 喷砂前钢材表面沾污的油脂必须清除干净 ①推荐使用具有中度碱性的水性清洗剂清除污垢,然后以水冲净。 ②杜绝用蘸有有机溶剂或洗涤的少量回丝控拭大面积油污,以免扩大油脂沾污面积。 1.2.2 抛丸、喷砂过程中和施工后,钢材表面必须避免油脂重新沾污。 ①喷砂用压缩空气必须装有性能良好的油水分离器。 ②除锈后的钢材表面必须严格避免重复沾污油脂。 ③质量检查人员和涂装施工人员不可穿戴沾有油污的工作鞋、工作服、手套对未涂装的钢结构进行质量检查和涂装施工。 1.3 抛丸或喷砂除锈 1.3.1 除锈质量等级要求 ①所有待涂水性无机富锌涂料的钢材表面,必须抛丸或喷砂达到TS08501-1(GB82923-88)Sa2.5级要求。 ②局部修补涂层时,钢材表面民和须打磨至今IS08501-1(GB8923-88)St3级。 1.3.2 表面粗糙度要求 表面粗糙度要求控制在35~65μm范围内。 1.3.3 磨料 ①为确保抛丸或喷砂后钢材表面达到规定的清吐度和表面粗糙度,推荐使用棱角状的粒度为 0.8-1.2mm的铜渣砂或粒度为0.4-0.8mm的钢砂。 ②所用磨料应是清洁干燥的,不可被有机物沾污。 1.3.4 压缩空气 喷砂用压缩空气,压力应不低0.5Mpa. 2. 水性无机富锌涂料的涂装 2.1 混合 2.1.1 混合比:主剂:锌粉=1.0:2.5(重量比) ※当用量较少时,不可估计两组份的重量比,必须称重。 2.1.2 混合时,应在不断搅拌A组份(主剂)的情况下,缓缓倒入B组份。决不可将主剂倒入锌粉中。混合后,将混合物用80目筛网过滤,并倒入另一只容器中。水性无机富锌涂料要求持续不断地搅拌。以使锌粉在与基料混合后始终处于悬浮状态中。 2.2 稀释与适用期 2.2.1 水性无机富锌涂料事先已稀释到喷涂粘度,并具有4小时的适用期。

结构件通用检验规范

结构件通用检验规范 1、目的: 为确保公司物料品质,指导品检人员正常作业,特制定本规范。 2、适用范围: 本规范适用于板材类及结构件的品质检验。 3、表面等级分类 A级表面:功能面,装配后能直接正视到的外表面。透明塑胶件也属A级表面。两面有膜层保护的板材,两面均为A级面。普通板材类,质量较好的一面属A级面。 B级表面:除A级表面为外的所有表面。 4、检验条件: 4、1在自然光或光照度300-600LX的近似自然光下(约40W日光灯下,距离500mm处)相距500mm ,观10秒。且检查者位于被检查表面的正面,视线与被检表面呈45o-90o进行正常检验。要求检验者校正视力不低于⒈2。 4、2检验时所使用的仪器的工具量都必须经过正常校验,有校验合格的标示,且在有效期内使用。 5、术语和定义 5、1 基材花斑:因基材腐蚀,或材料中的杂质,呀微孔等原因造成的,与周围材质表面不同光泽或粗糙度的斑状花纹外观。 5、2 镀前划痕:电镀或氧化前因操作不当,或对明显缺陷进行人为处理后造成基材上的划伤或磨擦痕迹。 5、3 浅划痕:膜层表面划伤,但未划伤至底层(即底层未暴露);无膜层表面则是:目测明显,手指甲触摸无凹凸感,未伤及材料本体的伤痕。 5、4深划痕:表面膜层划伤,且已伤至底层(即底层已暴露);好无膜层表面则是:目测明显,手指甲触摸有凹凸感,伤及材料本体的伤痕。 5、5凹坑:基材缺陷,或加工过程中操作不当等原因而在材料表面留下的小坑状痕迹。 5、6 烧伤(焦):处理时因操作不当造成表面过热而留下的烧蚀痕迹。 5、7 水印:电镀或氧化后因清水未及时干燥不彻底所形成的斑纹、印迹。 5、8 露白:镀锌钝化膜因磨擦而被去除露出锌层,或因缝隙截留溶液导致的无钝化膜现象,呈现为区别周围的白色。 5、9 露底:无镀层或无涂层覆盖而导致露出基材底色的现象。 5、10 雾状:镀层表面模糊不清晰,不光亮的现象。 5、11 异物:因材料杂质或外来影响,而在表面形成的颜色与正常表面一致或明显不同的现象。 5、12 挂具印:在表面处理过程中,因装挂辅助工具而使其与零件相接触的部位局部无膜层的印痕。 5、13 起泡:因基材或加工工艺的原因,处理后的表面局部有明显的凸起,用手指压可以移动的凸点。 5、14 水纹:塑胶或压铸件成形时,溶液流动产生的条纹。 5、15 缩水:因材料、工艺等原顺使朔胶或压铸件表面出现凹陷的收缩现象。 5、16砂眼:塑胶或压铸件表面疏松、针孔。 5、17 披锋:压铸或塑胶件上浇口残留物取样后的毛刺。 5、18 积油:产品局部涂料喷涂过多的现象。 5、19 涂层剥落:因涂料,开油水附着力差或其它原因造成涂层用手可刮掉的现象。

电镀检验标准

电镀检验标准 常用的检验项目为: 1.膜厚; 2.装配检查; 3.镀层附着力; 4.硬度测试; 5.耐磨测试; 6.耐酒精测试; 7.高温高湿测试; 8.冷热冲击测试; 9.盐雾测试;10.排汗测试;11外观;12包装; 一.膜厚: 1.膜厚为电镀检测基本项目,使用基本工具为萤光膜厚仪(X-RAY),其原理是使用X射线照射镀层,收集镀层返回的能量光谱,膜厚一般为0.02mm,最大不超过0.03mm. 2.检查周期:每批; 3.测试数量:n>5pcs 二.装配检查: 1.确认是否符合图面标出的重要尺寸;装配后有否影响外观及功能,手感; 2.检查周期:每批; 3.测试数量:n>2pcs ; 二.镀层附着力: 1.将3M胶纸粘贴在刀切100格(每小格为1MM*1MM)的电镀层表面,用橡皮擦在其上面来回磨擦,使其完全密贴后,以45度方向迅速撕开,镀层需无脱落现象。如目视无法观察清楚,可使用10倍显微镜观察; a) 不可有掉落金属粉末及补胶带粘起之现象。 b) 不可有金属镀层剥落之现象。 d) 不可有起泡之现象 2.检查周期:每批; 3.测试数量:n>2pcs ; 四.硬度测试: 1.用中华铅笔以45度角并且以1mm/s的速度向前推进,擦试后镀层不能有划痕; 其中: UV镀测试:3H铅笔,500g力 真空镀:2H铅笔,500g力 水镀测试:1H铅笔,200g力 2.检查周期:每批; 3.测试数量:n>2pcs ; 五.耐磨测试: 1.头施500g力,用于被测产品来回试擦50次,往返为一次,不能变色,脱镀及露底材; 2.检查周期:一次/3个月 3.数量:n>2pcs ; 六.耐酒精测试: 1.用500g砝码外包8层棉布,再将白棉布沾湿浓度为95%的乙醇,以不下滴为宜,将砝码与镀层面垂直,在同一位置往退,移动距离1英寸为一次,共100次,镀层不能有反应; 2.检查周期:一次/3个月; 3.测试数量:n>5pcs ; 七.高温高湿测试: 1.ABS底材温度设定为60度,PC底材温度设定为90度,湿度90%-95%,测试时间6小时,看镀层有无拱起,起泡或脱落; 2.检查周期:一次/3个月;