MBD下的软件开发模式

MBD模式下的软件开发流程介绍

王淳

(联创汽车电子有限公司,上海浦东201203)

【摘要】

以模型为基础的软件开发,我们称之为MBD(Model-Based Design)。和传统的嵌入式软件开发模式相比,MBD模式无疑是一个巨大的进步,肯定会在今后几年内普及,并完全代替现有嵌入式软件的开发模式。

【主题词】MBD,软件开发流程及工具,MIL,SIL,PIL,HIL

一、变革的力量:

上次的变革:

90年代,国内嵌入式软件开发还停留在汇编语言的层次,汇编语言虽然灵活、效率高,但是在处理浮点计算、复杂逻辑运算等问题上,软件开发的工作量相当大。而同期国外已经大面积普及了以C语言为基础的嵌入式系统开发流程。当年很多程序员对于C编译器的正确性、可靠性、效率还都抱有过怀疑的态度,但是随着keil、tasking等公司不断推出的优质的C编译器,这种疑虑很快被打消。C代码不需要程序员关心浮点算法;

对复杂逻辑的设计也很方便;而且针对于嵌入系统硬件资源有限的情况,很多专用的C 编译器都提供各种优化选项;通过对堆栈的灵活运用,解决了RAM空间不足的问题;

代码的可移植性、可继承性也远强于汇编语言。

短短几年时间,C语言编程在国内嵌入式系统的开发中已经普及。

先进工具可以大大提高劳动生产率,这一点在这次变革中体现的非常明显。

现在的革命:

而基于模型进行嵌入式系统开发流程,其优越性以及对传统开发方式的颠覆,一点也不比当年的变革小。

对于嵌入式系统开发而言,存在以下一些具体的问题:

●现在嵌入式系统的复杂程度,比起几年前又上了一个台阶,传统C语言开发

采用流程图的辅助设计方式,已经很难表达复杂的程序逻辑;

●以手工编写C代码,还是会出现很多低级错误;

●现在的系统开发周期越来越短,再沿用过去那种硬件设计->软件设计->集成调

试的流程,无法开展硬件和软件的并行开发;

●随着系统复杂性的增加,用户对最终功能的确定也越来越模糊,很多情况下,

用户都需要在得到样机后,才能开展测试,并提出修改意见,从而导致开发的

反复,大大增加了开发成本和时间。

●虽然C代码已经在各个嵌入平台上普及,但是因为代码设计者设计思路的局

限,加之传统流程图的单线设计思路,软件模块的可继承性还是比较差。

国外的企业已经从90年代后期,逐步开始采用MBD开发流程,使用建模工具对复杂嵌入式系统进行分析设计。随着建模工具及配套设备的完善,使得自动代码生成的工具链也逐渐清晰。现在已经有很多极复杂系统,如电喷控制器等等,全部采用了MBD的设计流程。MBD工具链的可靠性、稳定性已经无需怀疑。

●以建模工具对复杂逻辑进行设计、分析、仿真,使得系统需求分析和软硬件开

发结合得更加紧密,系统分析不再仅仅停留在文档阶段,而是直接和设计挂钩。

●采用了MBD的设计流程后,在硬件设计的同时,软件设计即可全面展开,大

大缩短了开发周期。

●从软件开发的第一步开始,工程师就可以观察结果,调试逻辑,大大加快调试

进度。

●采用成熟工具,可以实现代码自动生成,完全避免了手工编码的低级错误。并

且在设计修改后,极短时间内即可重建系统软件,而无需进行多次反复测试。

●采用建模工具及辅助设备,可以在模型建立后,立即实现快速原型仿真,用户

马上可以看到设计运行的结果,工具可以协助用户及时修改需求,在最短的时

间内完善需求设计。

●模型的可移植性,远强于C代码,可以方便的建立公司内的系统设计模型库,

节约开发成本。

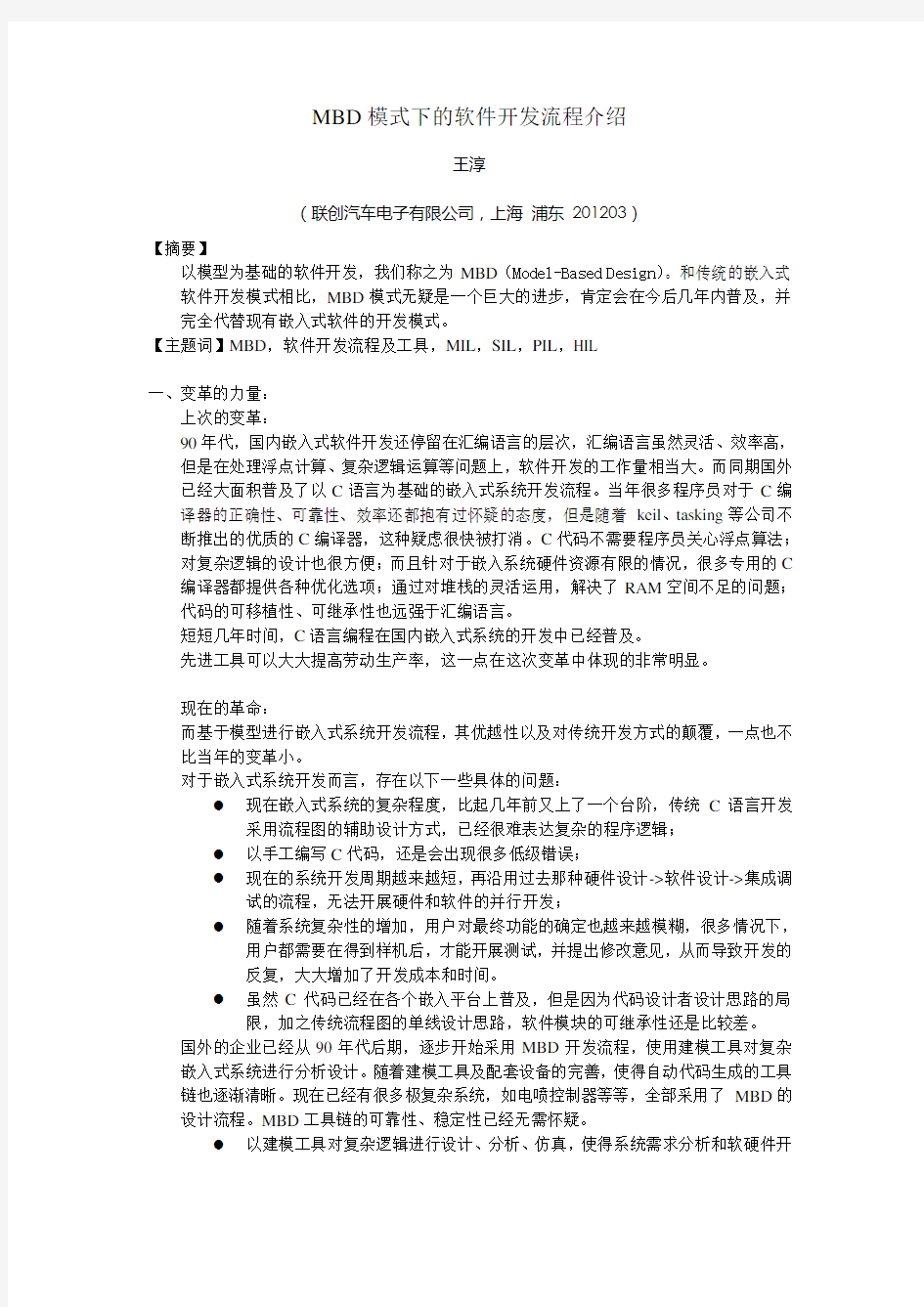

二、MBD开发流程的环节和作用:

2.1 系统设计定义阶段

系统设计定义阶段的目的是:

针对用户提出的初步需求,逐步细分,将功能需求拆解为可实现功能定义,并且建立系统级模型,包括控制器模型(controller)、被控对象模型(plant)、测试案例模型(reference position)。

其中,测试用案例模型和被控对象模型,是系统设计工程师根据用户需求设计的。在整个开发流程中会多次使用,也是系统设计定义阶段重点关注的内容。

系统设计定义环节本身也将在整个设计流程中反复迭代,用户需求会在不同的阶段逐步完善,这些修改最终都需要反馈到系统设计定义中,主要是反馈至测试用案例模型中。

控制器模型也在系统设计定义阶段直接输出,这样后续的工作都可以在统一的模型上完成,而不需要在代码、模型、文档之间频繁切换,一方面可以节约时间,一方面可以始终得到最准确的需求文档。

控制器模型的详细设计可以由后续的环节完成,在系统设计定义阶段可以只定义为顶层模型。不必细究。

系统设计定义阶段,建议使用MATLAB提供的Simulink Verification and Validation(V&V)工具,使用这个模块,可以将需求与模型关联起来,通过Signal Builder(Simulink Library Browser->Sources->Signal Builder)来设计测试案例,通过V&V工具,对模型执行覆盖度分析;也可以用工具(Design Verifier)自动为模型生成符合模型覆盖度要求的测试用例。这种测试用例和需求文档(doors),可以做一一对应的关联。

2.2 模型设计阶段

在MBD开发流程中,模型设计阶段的主要工作就是设计控制器模型,根据系统需求的要求,采用MIL技术,对控制器的控制逻辑进行细化。

细化的过程从顶层模型开始,直接使用系统设计定义阶段设计的案例模型和被控对象模型,对细化后的控制器模型进行仿真测试,这个步骤就是MIL(Model In Loop)模型在环仿真。MIL的最终结果,是得到一个可以实现所有控制逻辑的控制器模型,这个模型可以不必关系具体的硬件接口,因为被控对象模型及案例激励都是以模型形式存在的,整个环路的仿真可以直接在MATLAB环境下运行。

模型设计阶段的目的是:

算法设计,完成算法有效性检验;

比例扩放设计,溢出检测,为后续定点化取得基础数据;

用例跟踪,对测试用例的结果进行记录,并反馈不合理值,修改系统设计定义。

模型设计阶段,整个模型都以浮点运行,所以保证了计算的精度和合理的取值范围。建议使用第三方提供的RCP工具,如dSpace公司的AUTOBOX等,对MIL的结果进行实际验证。

这类工具不需进行模型定点化,硬件IO定制也非常简单,可很

方便地将模型下载运行。通过简单电路调整,即能直接控制被控对象。

在RCP工具的帮助下,软件设计阶段时用户已经能够参与系统开发,直观地看到系统运行的结果,并及时地修改完善系统需求。

2.3 C代码生成及调试阶段

在模型开发完毕后,需要将PC机上运行的浮点模型,转换为可以在定制嵌入CPU上运行的模型代码,考虑到现阶段嵌入式CPU的资源还不够丰富,系统开发对成本的限制需求等等,直接在CPU上进行浮点运算的方案还是比较少。

C代码生成及调试阶段,要通过SIL(software in Loop),对模型进行定点化验证。

所谓SIL,就是在保证代码效率、兼顾计算精度和数据表达范围的情况下,采用auto scaling 等技术,将模型进行定点化。然后用自动代码生成工具,把模型转换为标准C代码,再将C 代码封装为可以在MATLAB环境中执行的模块,代替原有浮点模型,进行软件在环仿真。

浮点运算和定点运算在精度和数据表达范围上存在巨大差异,不进行验证直接转换模型肯定会带来无法估量的误差;MATLAB模型中,如果不加强制限制,各个模块的计算顺序是由MATLAB 自己设定的,可能和工程师的看法完全不同;而在MATLAB的模型内,对各个环节的算法,是以MATLAB自己的M语言、库函数、采样周期、时序结构来进行的,其计算步长可能是变化的,而这些都和实际嵌入式C代码存在很大差异(由简单的积分环节组成的常微分方程,在MATLAB 中可能采用龙格库塔法等迭代算法进行计算,而在普通嵌入式C代码中,总是对一个个的积分进行累加计算),这种算法上的差异,也会导致最终结果的完全不同,这也是必须要进行SIL仿真的原因。

这个阶段非常关键,也是国内走MBD路线进行嵌入式系统软件开发时比较容易忽略的一环。正常情况下,设计一个可以正确运行的模型并不难,但是要进入工程设计,将模型转换为实际的嵌入式C代码,就必须按部就班地完成以上步骤。

在SIL环节,采用自动代码生成工具,将控制器模型转换为标准C代码,算法和时序都可以由工程师确定,再将模型生成的C代码(仅限于控制逻辑部分,IO部分暂不包括),以S函数的方式(或其他方式)封装为模块,这种模块可以直接在MATLAB里运行,其内部运行机制取决于C代码本身。然后再取代原模型中的控制器模型,联合测试用案例模型和被控对象模型,进行仿真。这一步目的是为了检查定点化以后代码的计算精度、算法是否合理、是否产生溢出等,然后及时修改原模型,反复进行SIL仿真后,保证模型定点化的正确性。

C代码生成及调试阶段,建议使用MATLAB内自带的RTW,或者dSpace公司的TargetLink等工具。

2.4 硬件代码生成调试阶段

在这个阶段,硬件设计必须已经完成。

所谓PIL,就是将经过SIL设计的模型,在工具的协助下,生成可以在指定CPU上运行的嵌入式C代码,并下载至指定CPU的DEMO板上直接运行,通过数据接口,和MATLAB上的测试用案例模型及被控对象模型进行数据交互,进一步验证代码准确性。

因为SIL环节的C代码是在INTEL系列CPU的PC机上运行的,虽然C代码的正确性得到了验证,但是如果转换为汇编机器码,INTEL芯片代码和我们嵌入式系统的指定芯片的代码还是有差别的。进行PIL的目的就是为了检验这两种代码间差异是否可以接受。同时,在PIL环节,模型生成的嵌入式C代码直接在指定CPU上运行,模型逻辑控制部分的代码和最终实际运行的代码完全一致,并且运行环境也大体相当,可以对代码时序的精确性进行进一步验证。

PIL的技术过程是,建模工具提供接口,通过串口之类的通道,和下载到DEMO板上的控制逻辑代码进行交互,把测试用例模型的输出数据下载到DEMO板,把控制逻辑代码的计算结果返回到被控对象模型,形成一个完整的闭环仿真。PIL需要有特殊硬件支持,部分芯片可能无法进行PIL环节仿真。

接下来需要把经过SIL、PIL验证的模型,生成特定CPU的机器码,再加入部分和硬件相关的IO驱动代码,一起编译,下载至我们自己设计的硬件运行。主要目的,是将自动生成的代码将和硬件一起联调,解决IO驱动和模型代码之间的接口问题,并形成稳定的IO驱动代码库,保证后续修改模型时,不用再次修改底层驱动。

这个阶段建议使用RTW及TargetLink,以及专用的C编译器、PIL仿真用DEMO板。

2.5 硬件在环

HIL(hardware in Loop),是指控制器采用实际硬件,加上由模型生成的C代码(也许有部分手工设计的底层驱动程序)。而被控对象,可以由模型仿真实现。这个步骤主要是针对那些被控对象复杂、实验费用高昂、有着繁琐测试逻辑的系统设计而言。在这类系统中,采用模型仿真被控对象,可以大大加快实验进度,覆盖诊断案例(如发动机飞车处理等)。如果被控对象简单,可以不用软件进行仿真,而采用labcar之类的实物直接验证。

HIL阶段,可以发现设计中被忽略的问题,如实际线缆的干扰、人工输入的错误等等,将这类问题及处理方法需要及时反馈到测试用例、被控对象模型、控制器模型中,进一步完善系统设计定义。

硬件在环阶段,建议使用labcar或者AUTOBOX之类工具,模拟实际被控对象,自动测试、自动记录,对控制逻辑进行覆盖性测试。

2.6 实车测试

实车测试阶段和传统开发流程的实车测试阶段并无区别,只是在发现问题后,需要返回对系统定义设计阶段的相关模型进行修改,并在控制器模型的基础上,修改控制策略,解决问题,经过仿真迭代后再回到实车测试。这样可以保证模型的正确性,代码和模型的统一。

三、总结语

在整个设计开发流程中,所有的文档都可从模型工具直接生成,任何对模型的修改,都能立即反应到文档中。模型本身也可以作为一个最详细设计文档,只要加入适当的变量说明和必要注释,这种文档包含的内容非常清晰,其可理解性、准确性、一致性,远远超过普通的文本文档。

MBD模式下的嵌入式软件开发流程,虽然看起来很复杂,但是只要正确使用合理的工具链,诸如MIL、SIL、PIL、HIL等环节,并不会占用研发工程师的太多时间。整个工具链合理配置后,所有的工作都自动进行,大大提高了测试效率。

采用MBD模式下的嵌入式软件开发流程,上面介绍的环节,都强调“在环仿真”的概念,设计修改好的模型,都需要在有控制对象、固定的测试用例的条件下,反复多次仿真验证,保证设计一贯性、完整性、正确性。

浮点模型和定点代码之间的转换,以及和硬件相关部分代码的集成,是传统开发流程中不存在的部分,需要小心谨慎。

工程师的主要工作集中在模型设计、仿真验证、以及和用户沟通上,不再去担心代码本身质量。

模块化的测试用例、模块化的被控对象、模块化的控制逻辑,都以模型的形式存在,不同的项目间可以很方便的移植,最终在硬件代码生成调试阶段,和特定编译器的集成即可。

【参考文献】

[1] Software Development Process for a Drive-by-wire Powertrain——DaimlerChrysler AG 2002

[2] Using Simulink——The MathWorks Inc.

作者简介:王淳,男,毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业,研究方向为发动机控制器。

通讯地址:中国上海祖冲之路899号11号楼

邮编:201203

联系电话:(0)50797828-639(王淳)

Email:wangchun@https://www.360docs.net/doc/1d10918238.html,

软件开发几种模式

软件开发的几种模式 2015-05-27彭波模模搭 模模搭开发日志057软件开发的几种模式归类 1.边做边改模型(Build-and-Fix Model) 好吧,其实现在许多产品实际都是使用的“边做边改”模型来开发的,特别是很多小公司产品周期压缩的太短。在这种模型中,既没有规格说明,也没有经过设计,软件随着客户的需要一次又一次地不断被修改。 在这个模型中,开发人员拿到项目立即根据需求编写程序,调试通过后生成软件的第一个版本。在提供给用户使用后,如果程序出现错误,或者用户提出新的要求,开发人员重新修改代码,直到用户和测试等等满意为止。 这是一种类似作坊的开发方式,边做边改模型的优点毫无疑问就是前期出成效快。 对编写逻辑不需要太严谨的小程序来说还可以对付得过去,但这种方法对任何规模的开发来说都是不能令人满意的,其主要问题在于: 1)缺少规划和设计环节,软件的结构随着不断的修改越来越糟,导致无法继续修改; 2)忽略需求环节,给软件开发带来很大的风险; 3)没有考虑测试和程序的可维护性,也没有任何文档,软件的维护十分困难。 2. 瀑布模型(Waterfall Model) 瀑布模型是一种比较老旧的软件开发模型,1970年温斯顿·罗伊斯提出了著名的“瀑布模型”,直到80年代都还是一直被广泛采用的模型。

瀑布模型将软件生命周期划分为制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等六个基本活动,并且规定了它们自上而下、相互衔接的固定次序,如同瀑布流水,逐级下落。 在瀑布模型中,软件开发的各项活动严格按照线性方式进行,当前活动接受上一项活动的工作结果,实施完成所需的工作内容。当前活动的工作结果需要进行验证,如验证通过,则该结果作为下一项活动的输入,继续进行下一项活动,否则返回修改。 瀑布模型优点是严格遵循预先计划的步骤顺序进行,一切按部就班比较严谨。 瀑布模型强调文档的作用,并要求每个阶段都要仔细验证。但是,这种模型的线性过程太理想化,已不再适合现代的软件开发模式,其主要问题在于: 1)各个阶段的划分完全固定,阶段之间产生大量的文档,极大地增加了工作量; 2)由于开发模型是线性的,用户只有等到整个过程的末期才能见到开发成果,从而增加了开发的风险; 3)早期的错误可能要等到开发后期的测试阶段才能发现,进而带来严重的后果。 4)各个软件生命周期衔接花费时间较长,团队人员交流成本大。 5)瀑布式方法在需求不明并且在项目进行过程中可能变化的情况下基本是不可行的。 3. 迭代模型(stagewise model)(也被称作迭代增量式开发或迭代进化式开发) 是一种与传统的瀑布式开发相反的软件开发过程,它弥补了传统开发方式中的一些弱点,具有更高的成功率和生产率。 在迭代式开发方法中,整个开发工作被组织为一系列的短小的、固定长度(如3周)的小项目,被称为一系列的迭代。每一次迭代都包括了需求分析、设计、实现与测试。采用这种方法,开发工作可以在需求被完整地确定之前启动,并在一次迭代中完成系统的一部分功能或业务逻辑的开发工作。再通过客户的反馈来细化需求,并开始新一轮的迭代。

软件开发流程图.docx

软件开发流程图 项目前期 需 求 变 化项目启动 需 要系统实变现 更系统调测 开始 获取用户需 编制初步方 编制进度 / 跟踪 需求基本确定 编制详细预 配置内部资 分配开发任 系统实现 控制/调 无需变更 技术调测 PM:获取 EU主要的关键性需求 PM:根据 GM安排编制简略 / 详细的建设方案 PM:基于内部预算对 EU提供费用报价 PM:与 EU确认需求变动及方案、费用调整 PM:完成详细内部预算并提交给GM PM:通过内部项目管理系统配置详细人员、进度安排 PM:移交 EU需求给PG,安排 PG开发任务 PG:根据 EU需求及 PM要求,执行开发任务 PM:通过内部项目管理系统审核PG工作日志, 确认 EU需求变动,执行进度控制,必要时变 更人员安排及内部预算 PG:技术调测及修改;根据TE 测试文档调试修改集成测

部署试

TE:进行集成测试,编制测试文档,提交PM,送达PG 未 通 过通过 通过项目后期 系统验收 结束PG:部署至外部服务器 PM:系统初验 EU:试用 PG : 部署正式上线,编制开发字典,提交PM M 获得试用意见 TE:编制系统操作手册、功能列表,提交PM PM:提交开发字典、操作手册、功能列表给EU,通过内部项目管理系统结项,向 GM汇报 备注: PM (Project Manager):项目经理PG (Programmer):程序员EU (End-User):最终用户TE (Test Engineer):测试工程师GM (General Manager):总经理 硬件开发流程图

产品调研 / 新产品立设计开发执行子项目分支执 首样评审业务部主导 研发部 研发部主导 业务部 研发部主导 研发部主导 业务部 采购部 研发部主导 业务部 工程部 1、资料搜集并拟定产品需求表 ① 预期的用途,特定的功能、性能和安全要求; ② 类似产品的名称,型号或参考实物样板; ③ 细化客户对产品的外观、功能、价格等要求; ④拟定《产品需求表》展开评审会议 , 并形成《技术可行性分 析报告》同时交总经理审批。 2、研发经理组织结构、电子与ID 协调定义,进行3D 图形设计 与修改,形成《产品外观效果图》《产品3D 图》、《产品规 格书》会同业务、总经理展开评审会议,若评审通过,由业 务形成《立案通知书》和《产品研发任务书》交总经 理审批,输出交研发部进行设计开发工作。 注: B 类项目可直接评估形成《产品研发任务书》 3、研发部签收《产品研发任务书》 , 项目负责人根据《产品外 观效果图》、《产品 3D 图》、《产品规格书》、《产品研发 任务书》的要求对设计工作进行策划形成《项目进度表》,包括: ① 设计过程中各阶段时间和工作内容的安排; ② 设计评审、设计验证、设计确认的安排; ③ 设计过程中各项工作的分工及各小组之间的接口及工 作顺序等; 4、项目负责人根据《项目进度表》推进设计,每设计阶段 必须与研发部经理进行设计评审,设计评审完成后研发部 完成硬件打样,首样制作由该项目各负责工程师共同制作, 并完成《样机测试记录表》、《操作说明》、《首样评审表》, 并填写《线路板通知书》、《开模申请表》交研发经理审核。研发 部根据设计评审结论编制 BOM、电路原理图、贴片图的PDF电子 版、结构爆炸图、《样机测试记录表》、《软件测试 记录表》、《样机测试记录表》并存档。 5、结构电子依《首样评审表》内容,对需要做设计变更的 尤其产品外观改动的,需经总经理批准的《设计变更表》, 才能对其模具设计修改,并填写《改模记录表》。首样评审完 成修改通过后,发放至工程部由工程部汇总完成《工程 样机测试汇总表》,3 个工作日后由项目负责人组织电子、 结构、工程、品质、业务进行项目首样评审。

软件产品开发流程

软件产品开发流程 软件开发流程(Software development process)即软件设计思路和方法的一般过程,包括设计软件的功能和实现的算法和方法、软件的总体结构设计和模块设计、编程和调试、程序联调和测试以及编写、提交程序。 第一步:需求调研分析 1相关系统分析员和用户初步了解需求,然后用WORD列出要开发的系统的大功能模块,每个大功能模块有哪些小功能模块,对于有些需求比较明确相关的界面时,在这一步里面可以初步定义好少量的界面。 2 系统分析员深入了解和分析需求,根据自己的经验和需求用WORD或相关的工具再做出一份文档系统的功能需求文档。这次的文档会清楚例用系统大致的大功能模块,大功能模块有哪些小功能模块,并且还例出相关的界面和界面功能。 3 系统分析员和用户再次确认需求。 第二步:概要设计 首先,开发者需要对软件系统进行概要设计,即系统设计。概要设计需要对软件系统的设计进行考虑,包括系统的基本处理流程、系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等,为软件的详细设计提供基础。 第三步:详细设计 在概要设计的基础上,开发者需要进行软件系统的详细设计。在详细设计中,描述实现具体模块所涉及到的主要算法、数据结构、类的层次结构及调用关系,需要说明软件系统各个层次中的每一个程序(每个模块或子程序)的设计考虑,以便进行编码和测试。应当保证软件的需求完全分配给整个软件。详细设计应当足

够详细,能够根据详细设计报告进行编码。 第四步:编码 在软件编码阶段,开发者根据《软件系统详细设计报告》中对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求,开始具体的编写程序工作,分别实现各模块的功能,从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。 第五步:测试 测试编写好的系统。交给用户使用,用户使用后一个一个的确认每个功能。 第六步:软件交付准备 在软件测试证明软件达到要求后,软件开发者应向用户提交开发的目标安装程序、数据库的数据字典、《用户安装手册》、《用户使用指南》、需求报告、设计报告、测试报告等双方合同约定的产物。 《用户安装手册》应详细介绍安装软件对运行环境的要求、安装软件的定义和内容、在客户端、服务器端及中间件的具体安装步骤、安装后的系统配置。 《用户使用指南》应包括软件各项功能的使用流程、操作步骤、相应业务介绍、特殊提示和注意事项等方面的内容,在需要时还应举例说明。 第七步:验收 用户验收。

软件开发管理模式

软件开发管理新模式 传统的软件开发模式是以技术为主、以管理为辅,项目经理多数来自于技术开发人员,既要负责整个项目的推进,又要负责技术研发工作。尽管他是项目组中的技术权威,但他的管理能力不一定行,这样往往会使项目在管理方面陷入泥潭。 在实践了多个软件开发项目后,我们采用了一种新的软件项目开发管理模式—在项目组同时设立了项目经理和技术经理。 项目经理负责总控,管理项目日常事务,包括客户需求调研、项目组内部(公司部门之间)的组织与协调、人员管理、项目计划、风险管理、文档管理及评审等。 技术经理(也有的称之为构架设计师)则专职负责技术研发的管理和指导,包括需求分析、设计、编码和测试等工作。 采用这种模式,软件项目组按照既定的规范进行开发,不仅确保了产品的技术质量,还保证了项目组文档的完整性。 本篇文章将展示一个软件开发的部分流程,并通过这一流程,说明项目经理和技术经理如何在项目开发过程中相互配合。该流程是一个比较通用和规范的开发流程。 一个基本的软件开发流程,通常包括项目立项、计划、需求获取与分系、概要设计、详细设计、编码、测试、软件发布和软件维护阶段,如图所示。 在实际开发过程中,许多活动是并行或迭代的,在某一个时间段可能同时进行多项活动,或者是某一活动可能会要求返回到上一个阶段再次进行(精化)。 基于以上流程,项目经理和技术经理在各个开发阶段的具体活动(本过程覆盖大多数而非全部的软件生命周期,且不包括维护阶段)的职责各有不同,需要相互协调和相互补充。 1、项目立项

此阶段工作以项目经理为主,技术经理为辅。 项目经理:全面规划项目工作的内容,确定目标市场、技术指标和应用要求,划定项目工作范围和交付成果,明确项目实现的总体设想和实施方案;明确项目需要用到的各种资源,与技术经理共同预估项目的工作量和成本;提交《项目任务书》,报公司上级领导审批,进行立项评审。 技术经理:负责确定项目中的新技术的可行性;协助项目经理明确项目需要用到的各种资源,协助预估项目的工作量和成本。 2、项目计划 立项通过的项目才能进入正式的开发工作,此阶段工作同样以项目经理为主,技术经理为辅。 项目经理:召集关键技术人员(可以是其他项目组的成员),详细估算项目的工作量和成本;明确各阶段的活动内容,以及各阶段需要完成的软件工作产品,制定《工作拆分表(WBS)》,作为项目开展工作和详细计划的基础;对项目进行一系列的风险评估,进行详细进度计划安排,落实时间进度、资源(人员、设备)、技术、资金等,完成《软件开发计划》及进度表;组织项目组成员和高层对此阶段完成的文档进行评审。 技术经理:参与详细估算项目的工作量和成本;协助项目经理完成《软件开发计划》及《进度表》;参与评审本阶段提交的文档。 3、需求获取与分析 从这一阶段开始,项目开发管理的重心开始转移,一直到测试任务完成以前,项目开发的工作都是以技术经理为主导,项目经理只是辅助监督技术经理按照流程的标准和要求完成任务。 需求的获取是一个不断反复、不断深化的过程,可能需要多次,并一直到软件开发活动结束为止。为使需求调研更有效果、针对性更强,此阶段开始前,建议由项目经理和技术经理共同准备一份《需求调研问卷》,将需要调研的问题详细罗列在问卷中,并根据问卷展开调研。问卷中的问题最初以客户的高层需求为主,随着设计与开发的深入,问题逐渐细化为系统实现的技术细节。 技术经理:与项目经理共同准备《需求调研问卷》,审核问卷中的问题;参与需求调研;调研结束后,根据项目需求报告界定的工作范围和应用方案的设计思路,进一步深入细化应用方案,描述将要开发的系统中包含的业务流程、约定、数据源、报表格式等,整理成《软件需求规格说明书》或《软件用例说明书》;指导测试组完成《系统测试用例》;参与评审本阶段提交的需求文档。 项目经理:参与准备《需求调研问卷》,审核问卷中的问题;参与需求调研;协助技术经理整理《软件需求规格说明书》;指导测试组完成《软件测试计划》;组织项目组成员对完

软件开发流程

快视信息软件开发流程规范: 用户需求:软件项目首先由客户经理(CM,Custom Management)接洽客户的较大的需求。这时的需求叫市场需求(或叫用户需求),客户经理会进行各个项目的安排,即对项目的启动时间和发布时间进行规划和设置。 项目经理(PM,Project Management)对客户经理负责。项目经理的需求是根据客户经理给的,项目经理不和用户(客户)直接接触(通过客户经理接触),负责和用户进行需求洽谈和沟通的是客户经理。一个项目的需求在一般情况下是不准变更的,如果有需求理解方面的不清楚可以进行沟通,但是需求是不变更的。如果用户有新的需求,一般规划在下一个版本中。因为需求变更了,这个目的时间就要进行调整,就不能按计划进行和完成。客户经理提交给项目经理的是需求规格说明书。 一、项目开工会 在项目经理领到客户经理分配给的需求后,做项目计划,具体做项目人员的确定、需求的分解(需求分解到每个人)、代码量的估计,项目各个阶段时间的划分和工作量的计划、质量指标的设定。这时项目经理需要输出的文档是项目需求分解任务书、项目计划PPT、及做好整个项目需要填写的一系列表格。然后组织项目组成员和客户经理CM、QA(质量审计经理)进行项目开工会。这时这个项目就算真正启动,计算工作量时,即计算这个项目总共花了多少个工时,工时是项目经理做计划的时间也算在内,再加上项目开工会和后续各个阶段总共花的总工时数,还有各个阶段开会所花的时间。在项目开工会上,各个成员就明确了这个项目是属于增强型项目,还是其他项目的项目性质,增强型项目的意思是说在原来上一版本的基础上又根据新的需求进行增强型开发。还有要明确项目最后开发出的新增代码量有多少,最后要明确每个人的需求任务,接下来着手进行SRS的写作。 二、SRS阶段:System/Software Requirment Specification 软件需求规格说明 在项目开工会后,项目组就开始按照在项目开工会上项目经理的需求任务分解的任务开始进行SRS的写作。 一般项目经理给你的一个子需求任务,你这时需要分解为更小的需求。一般一个需求的写作是按这样进行的。先简单介绍这个需求,然后把这个需求设计成黑盒的形式,即输入,处理过程、输出。这些都需要写详细,任何一个需求都写成这种形式,输入是什么,处理过程是什么,输出结果是什么。处理过程需要用Visio或者PPT画出处理流程图,流程图要很详细。每一步的各种情况都要表示和考虑到。对异常情况也要考虑和进行处理。还有要说明在原来的基础上怎么改动,具体方法要进行说明。设计的数据库表结构,要给出脚本,SQL语句,表结构需说明每个字段,哪些是主键,你在这个需求处理过程中哪里使用了哪些表,需要进行哪些操作,都需要说明。这里需要设计和编制《数据库设计说明书》文档。该文档中描述该系统中设计出的所有的数据库表结构和各字段类型。还有多个操作对象要画序列图表示出按时序的处理过程。这个SRS文档就相当于我们平时毕业设计或者一个题目的详细设计阶段达到的水平,甚至比它更详细。每个项目组成员都把自己的需求的SRS文档写出来之后放到配置库中,然后每个人对项目组其他成员的(非自己的)SRS文档进行Review(评审),对每个SRS文档在每页发现或者纠正的错误数不能低于一定的数目,而且要保留批注记录,经过Review的(保留批注的)文档要放到配置库的Review文件夹下,这是进行项目质量指标收集的重要依据,是QA 进行调阅和审计的资料。项目经理要对SRS文档、SRS Review文档进行汇总。在汇总后组织项目组全体成员进行SRS阶段会议,对每个人写的SRS进行评审会议(讨论和提意见),对别人给你提的修改意见你要一一进行说明,说明为什么不改,怎么改的,是什么问题,问题严重程度属于什么级别,而且都要填表,也是QA进行审计的内容。开完会后如果每个人完成的都差不多,然后安排半天或者一天的时间进行返工,主要是进行修改文档,按在会上讨论的结果和别人给你的Review 文档结果(评审结果)进行准一修改和完善。然后再进行SRS阶段开会,如果都做的比较到位和具体、符合要求,即关闭SRS阶段。这时SRS阶段的花费的工时数和一些质量活动指标就出来了,比如你这个SRS文档写了几页,每页的错误数是多少,返工修改用了多少时间,然后这些这个比率也会自动计算出来。进而可以判断这个阶段的质量。每个项目组成员在每天工作完毕后都要进行Time Sheet 的填写,必须具体到半个小时,这是统计和分析的需要。填写必须真实。 三、UTP、STP阶段(UTP、STP写作) UTP Unit Test Plan 单元测试计划 STP System Test Plan

软件项目开发工作流程

软件项目开发工作流程 一、简述 对于一个新项目,从可行性研究到产品交货整个生存阶段将经历如下十大流程: 1、项目可行性研究阶段 2、立项阶段 3、需求分析阶段 4、开发策划阶段 5、设计阶段 6、编码实现阶段 7、测试阶段 8、验收阶段 9、产品交付使用 10、维护阶段 二、项目组基本组成及岗位职责 新项目立项时会成立项目组,不同的项目组成员有不同的职责,一个项目组成员也可以身兼多职,但不可身兼全职。 a项目负责人:负责项目的管理、组织、对技术、进度、质量全面负责。 b质量保证人员:负责质量保证工作计划的落实和软件的质量保证。 C配臵管理人员:负责本项目的配臵管理工作,对本项目的文档、程序是否符合规程文件的要求进行形式化的检查。 D分析人员:主要负责本项目的需求分析工作。 E设计人员:主要负责本项目的设计工作。 F程序员:按设计要求和有关标准进行编程工作。 G测试人员:负责单元测试、组合测试和总装测试工作。 H文档人员:负责本项目有关文档的编写工作。 I产品经理:协助进行产品研制计划制定、产品发布与产品推广等,在产品开发中,充分代表用户的利益,提供建议,负责在产品功能与出品日期二者之间的权衡;负责产品市场营销、产品销售和市场推广过程。(通常由营销部门或中试部门人员担任) 三、软件开发流程 3.1 可行性研究阶段 如果是公司自主开发项目,可行性研究通常是由公司技术负责人根据公司产品规划和市场需求,在要开展新项目前通过部门负责人指定人员进行的前期调研工作,可行性研究负责人员对产品的市场需求、技术发展、市场定位、功能需

求、经济效益、进度需求、风险分析等进行可行性研究,提供产品立项建议,拟制可行性研究报告,由部门负责人指定营销部门配合可行性分析人员,技术负责人协助安排。可行性分析完毕后由总工办组织对可行性研究报告进行评审,评审通过后,总工办组织进行立项工作。 如果是系统集成部外接的系统集成项目,在系统集成部与客户签订合同之前,均应对将签项目进行资源、技术、市场的可行性分析,可行性分析通过后、签订合同前由总工办组织相关人员对合同条款进行评审,评审通过后,总工办组织进行立项工作。 本阶段提交的文档:项目可行性研究任务书(技术负责人或部门负责人下达) 项目可行性研究报告(可行性研究人员编写) 系统集成项目合同 质量记录:可行性分析评审报告 3.2立项阶段 可行性分析评审通过后,由开发部门经理下达立项任务,指定相关人员填写立项申请报告报批。报批通过后,由部门经理与技术负责人协商,下达开发任务书,经技术负责人审核确认后,报公司批准。批准立项后项目进度应以立项申请报告中的阶段进度为准,如果进度要调整,需填写进度调整申请报告报批。 本阶段提交的文档:项目立项申请报告 开发任务书 3.3 需求分析阶段 承办单位根据交办单位提出的技术要求和相应的软件任务书以及其它有关文件,与交办单位协作,确定详细的软件需求,该阶段完成的软件需求规格说明经审定和批准后将作为整个软件开发工作的基础列入配臵管理的基线,在本阶段可利用快速原型法使比较含糊的具有不确定性的软件需求(主要是功能)明确化。能给本公司开发的软件的“需求基线”确定提供一个讨论、进一步完善的基础。在本阶段,由产品经理负责,其他人员配合,编写产品规格说明书,此说明书面向最终用户和领导,主要描绘产品的形状以及功能、性能、功能特性、性能特性。由项目经理负责编写系统技术方案书,描述公司初次使用的技术的详细解决方案。本阶段完毕后对需求分析进行评审,出具需求分析评审报告。 本阶段提交的文档:软件需求规格说明书。 原型分析说明书 产品规格说明书 系统技术方案书 质量记录:需求分析评审报告 提交的软件:产品的原型(注:如果时间有限,可以只编写原型分析说明书而不作原型) 3.4开发策化阶段

简述各种化工流程模拟软件的特点及优缺点

简述几种化工流程模拟软件的功能特点及优缺点 化学工艺09级1班 摘要:化工过程模拟是计算机化工应用中最为基础、发展最为成熟的技术。本 文综合介绍了几种主要的化工流程模拟软件的功能及特点,并对其进行了简单的比较。 关键词:化工流程模拟,模拟软件,Aspen Plus, Pro/Ⅱ,HYSYS, ChemCAD l 化工过程概述 化工流程模拟(亦称过程模拟)技术是以工艺过程的机理模型为基础,采用数学方法来描述化工过程,通过应用计算机辅助计算手段,进行过程物料衡算、热量衡算、设备尺寸估算和能量分析,作出环境和经济评价。它是化学工程、化工热力学、系统工程、计算方法以及计算机应用技术的结合产物,是近几十年发展起来的一门新技术[1]。现在化工过程模拟软件应用范围更为广泛,应用于化工过程的设计、测试、优化和过程的整合[2]。 化工过程模拟技术是计算机化工应用中最基础、发展最为成熟的技术之一,化工过程模拟与实验研究的结合是当前最有效和最廉价的化工过程研究方法,它可以大大节约实验成本,加快新产品和新工艺的开发过程。化工过程模拟可以用于完成化工过程及设备的计算、设计、经济评价、操作模拟、寻优分析和故障诊断等多种任务。[3]当前人们对化工流程模拟技术的进展、应用和发展趋势的关注与日俱增。 商品化的化工流程模拟系统出现于上世纪70年代。目前,广泛应用的化工流程模拟系统主要有ASPEN PLUS、Pro/Ⅱ、HYSYS和ChemCAD。 2 Aspen Plus 2.1 Aspen Plus简述 “如果你不能对你的工艺进行建模,你就不能了解它。如果你不了解它,你就不能改进它。而且,如果你不能改进它,你在21世纪就不会具有竞争 力。”----Aspen World 1997 Aspen Plus是大型通用流程模拟系统,源于美国能源部七十年代后期在麻省理工学院(MIT)组织的会战,开发新型第三代流程模拟软件。该项目称为“过

一个完整的软件开发流程

一个完整的软件开发流程 一、开发流程图 二、过程产物及要求 本表主要列出开发阶段需要输出的过程产物,包括产物名称、成果描述、负责人及备注,即谁、在什么时间、应该提供什么内容、提供内容的基本方向和形式是什么。 三、过程说明 (一)项目启动 1、产品经理和项目干系人确定项目方向,产品型项目的干系人包括公司领导、产品总监、技术总监等,项目的话则包括客户方领导、主要执行人等。

2、公司领导确认项目组团队组成,包括产品经理、研发项目经理、研发工程师、测试团队等。 3、明确项目管理制度,每个阶段的成果产物需要进行相应的评审,评审有相应的《会议纪要》;从项目启动起,研发项目经理每周提供《项目研发周报》;测试阶段,测试工程师每周提供《项目测试周报》。 4、产品经理进行需求调研,输出《需求调研》文档。需求调研的方式主要有背景资料调查和访谈。 5、产品经理完成《业务梳理》。首先,明确每个项目的目标;其次,梳理项目涉及的角色;再来,每个角色要进行的事项;最后,再梳理整个系统分哪些端口,要有哪些业务模块,每个模块再包含哪些功能。 (二)需求阶段 1、进入可视化产物的输出阶段,产品经理提供最简单也最接近成品的《产品原型》,线框图形式即可。在这个过程中还可能产生的包括业务流程图和页面跳转流程图。业务流程图侧重在不同节点不同角色所进行的操作,页面跳转流程图主要指不同界面间的跳转关系。项目管理者联盟 2、产品经理面向整个团队,进行需求的讲解。 3、研发项目经理根据需求及项目要求,明确《项目里程碑》。根据项目里程表,完成《产品开发计划》,明确详细阶段的时间点,最后根据开发计划,进行《项目任务分解》,完成项目的分工。 4、研发工程师按照各自的分工,进入概要需求阶段。《概要需求》旨在让研发工程师初步理解业务,评估技术可行性。 (三)设计阶段 1、UI设计师根据产品的原型,输出《界面效果图》,并提供界面的标注,最后根据主要的界面,提供一套《UI设计规范》。UI设计规范主要是明确常用界面形式尺寸等,方便研发快速开发。UI设计常涵盖交互的内容。 2、研发工程师在界面效果图,输出《需求规格》,需求规格应包含最终要实现的内容的一切要素。 3、研发工程师完成《概要设计》、《通讯协议》及《表结构设计》,及完成正式编码前的一系列研发设计工作。 (四)开发阶段项目经理博客 1、研发工程师正式进入编码阶段,这个过程虽然大部分时间用来写代码,但是可能还需要进行技术预研、进行需求确认。

软件开发应知应会-84分

研究数据结构就是研究() A.数据的逻辑结构 B.数据的存储结构 C.数据的逻辑结构和存储结构 D.数据的逻辑结构、存储结构及其运算结构栈和队列的共同特点是()。 A.都是先进先出 B.都是先进后出 C.只允许在端点处插入和删除 D.没有共同点 关键路径是事件结点网络中()。 A.从源点到汇点的最长路径 B.从源点到汇点的最短路径 C.最长的回路 D.最短的回路 以下是线性表的数据结构是()。 A.数组 B.单链表 C.双链表 D.循环链表 以下()是常用的哈希函数构造方法。 A.直接寻址法 B.除留余数法 C.随机数法 D.平方取中法 不属于Swift属性的是() A.存储属性 B.计算属性 C.类型属性 D.以上都不是 CSS3的优点是() A.减少开发成本

B.减少维护成本 C.提高页面性能 D.以上都是 Objective-C最大的特色是承自Smalltalk的(),此机制与今日C++式之主流风格差异甚大。 A.消息传递模型(message passing) B.阅读者模式模型 C.单例模式模型 D.广播模型 CSS的定位常用属性有以下几个值() A.static B.relative C.fixed D.absolute 以下哪些是语义化标签? A.div B.span C.article D.header 在shell中,使用一个定义过的变量,引用时在变量名前加()。 A.$ B.& C.* D.@ SQL中删除数据库的关键字是()。 A.select B.insert C.delete D.drop SQL语句中删除一个表中记录,使用的关键字是()。 A.select B.insert C.delete

几种常用软件开发工具比较

几种常用软件开发工具比较(2008-10-27 10:11:59) 标签:职场it [转]近日和公司的系统分析员探讨了几种开发工具的特性,由其总结了下面的内容。 文章客观评价了各种开发工具的优缺点,本人把文章拿来和大家一起讨论一下,欢迎专业人事补充和指正。 一、跨平台特性 VB:无★ PB:WINDOWS家族, Solaris,Macintosh ★★★ C++ Builder/Dephi:WINDOWS家族,Linux ★★★ VC:无★ JAVA:所有能够运行JAVA虚拟机的操作系统★★★★ 二、组件技术支持 VB:COM,ActiveX ★★★ PB:COM,JavaBean,Jaguar,UserObject使用:CORBA+Acti veX ★★★ C++ Builder/Dephi:COM, ActiveX CORBA(本身自带CORBA中间件VisiBroker,有丰富向导)★★★★★ VC:COM,ActiveX,CORBA(没有任何IDE支持,是所有C编译器的功能,需要CORBA中间件支持) ★★★ JAVA:JavaBean,CORBA;ActiveX ★★★★ 三、数据库支持级别 数据访问对象: VB:DAO,ADO,RDO功能相仿;★ PB:Transaction,DwControl,可绑定任何SQL语句和存储过程,数据访问具有无与比拟的灵活性★★★★ C++ Builder/Dephi:具有包括DataSource,Table,Query,Midas,ADO在内的二十多个组件和类完成数据访问★★★ VC:同VB,但有不少类库可供使用,但极不方便,开发效率很低★★ JAVA:JAVA JDBC API,不同的IDE具有不同的组件★★ 数据表现对象: VB:DBGriD,与数据库相关的数据表现控件只有此一种,只能表现简单表格数据,表现手段单一★ PB:DataWindow对象(功能异常强大,其资源描述语句构成类似HTML的另外一种语言,可在其中插入任何对象,具有包括DBGrid在内的数百种数据表现方法),只此一项功能就注定了PB在数据库的功能从诞生的那 一天起就远远超过了某些开发工具今天的水平★★★★★ C++ Builder/Dephi:具有包括DBGrid,DBNavigator,DBEdit,DBLookupListBox在内的15 个数据感知组件,DecisionCube,DecisionQuery在内的6个数据仓库组件和包括QRChart, QRExpr在内的20多个报表组建,可灵活表现数据★★★

软件开发流程规范-详细流程

软件开发流程规范 目录 目录 0 一、概述 (2) 二、开发流程规范 (3) 2.1系统软硬件开发环境 (3) 2.2系统架构(系统组成) (5) 2.3系统功能模块设计 (6) 2.4系统功能开发流程图 (7) 2.5开发修改记录 (8) 三、开发代码规范 (9) 3.1文件结构 (9) 3.1.1 文件信息声明 (10) 3.1.2头文件的结构 (12) 3.1.3定义文件的结构 (15) 3.1.4 头文件的作用 (17) 3.1.5 目录结构 (18) 3.2命名规则 (18) 3.2.1 共性原则 (19) 3.2.2 Windows变量命名规则 (21) 3.3程序风格 (24) 3.3.1 空行 (25) 3.3.2代码行 (26) 3.3.3代码行内的空格 (29) 3.3.4 对齐 (31) 3.3.5 长行拆分 (33) 3.3.6修饰符的位置 (35) 3.3.7 注释 (35) 3.4函数设计 (40) 3.4.1 参数的规则 (40) 3.4.2返回值的规则 (42) 3.4.3函数内部实现的规则 (47) 3.4.4其它建议 (50) 3.4.5使用断言 (50) 3.4.6 引用与指针的比较 (52) 3.5变量类型定义 (56)

四、软件测试规范 (56) 4.1单元测试 (57) 4.2 系统测试 (57) 4.6 业务测试 (59) 4.7 验收测试 (59) 4.8 用户现场测试 (59) 五、软件版本管理 (60) 4.1 版本管理的必要性 (60)

、概述 本文制定烟台开发区德联软件有限责任公司计算机软件开发规范文档。本规范的目的是使公司软件开发项目阶段清晰、要求明确、任务具体、编写的代码规范,使之规范化、系统化和工程化,向公司内从事软件开发的工程师和管理人员提出一系列规范和要求,从而有利于开发过程的控制和管理,提高所开发软件系统的质量,缩短开发时间,减少开发和维护费用,以保证项目高质量、顺利进行。 本规范包含:开发流程规范和开发代码规范等,开发流程规范需要技术开发人员编写相关内容,希望每个技术人员形成习惯,如有新的内容更新会及时通知大家,如有好的规范要求也可通知编制人员及时更新。 本规范为烟台开发区德联软件有限责任公司内部材料,严禁其他商业应用。

几种常见软件开发方法的研究与比较

几种常见软件开发方法的研究与比较 摘要:本文介绍四种常见软件开发方法的过程、特点、优缺点及如何对软件开发方法进行评价与选择。 关键词:软件软件开发 1 引言 在软件开发的过程中,软件开发方法是关系到软件开发成败的重要因素。软件开发方法就是软件开发所遵循的办法和步骤,以保证所得到的运行系统和支持的文档满足质量要求。在软件开发实践中,有很多方法可供软件开发人员选择。 2 常见的软件开发方法 2.1 结构化开发方法 结构指系统内各组成要素之间的相互联系、相互作用的框架。结构化开发方法强调系统结构的合理性以及所开发的软件的结构的合理性,主要是面向数据流的,因此也被称为面向功能的软件开发方法或面向数据流的软件开发方法。结构化技术包括结构化分析、结构化设计和结构化程序设计三方面内容。 2.1.1 结构化分析的步骤 结构化分析是一种模型的确立活动,就是使用独有的符号,来确立描绘信息(数据和控制)流和内容的模型,划分系统的功能和行为,以及其他为确立模型不可缺少的描述。其基本步骤是:(1)构造数据流模型:根据用户当前需求,在创建实体—关系图的基础上,依据数据流图构造数据流模型。(2)构建控制流模型:一些应用系统除了要求用数据流建模外,通过构造控制流图(CFD),构建控制流模型。(3)生成数据字典:对所有数据元素的输入、输出、存储结构,甚至是中间计算结果进行有组织的列表。目前一般采用CASE的“结构化分析和设计工具”来完成。(4)生成可选方案,建立需求规约:确定各种方案的成本和风险等级,据此对各种方案进行分析,然后从中选择一种方案,建立完整的需求规约。 2.1.2 结构化设计步骤 结构化设计是采用最佳的可能方法设计系统的各个组成部分以及各成分之间的内部联系的技术,目的在于提出满足系统需求的最佳软件的结构,完成软件层次图或软件结构图。其基本步骤如下:

软件开发模式有哪些

软件开发模式有哪些? 快速原型模型:(需要迅速造一个可以运行的软件原型,以便理解和澄清问题) 快速原型模型允许在需求分析阶段对软件的需求进行初步的非完全的分析和定义,快速设计开发出软件系统的原型(展示待开发软件的全部或部分功能和性能 (过程:用户对该原型进行测试评定,给出具体改善的意见以及丰富的细化软件需求,开发人员进行修改完善) 优点: 克服瀑布模型的缺点,减少由于软件需求不明确带来的开发风险 缺点: A、所选用的开发技术和工具不一定符合主流的发展 B、快速建立起来的系统加上连续的修改可能会造成产品质量底下 增量模型:(采用随着日程时间的进展而交错的线性序列,每一个线性徐磊产生软件的一个可发布的“增量”,第一个增量往往就是核心的产品) 与其他模型共同之处:它与原型实现模型和其他演化方法一样,本质都是迭代 与原型实现模型不同之处:它强调每一个增量均发布一个可操作产品,(它不需要等到所有需求都出来,只要摸个需求的增量包出来即可进行开发) 优点: 1、人员分配灵活,一开始不需要投入大量人力资源 2、当配备人员不能在限定的时间内完成产品时,它可以提供一种先推出核心产品的途径,可现发布部分功能给用户(对用户起镇静作用) 3、增量能够有计划的管理技术风险 缺点: 1、如果增量包之间存在相交的情况且未很好处理,则必须做全盘系统分析 注: 这种模型将功能细化后分别开发的方法较适应于需求经常改变的软件开发过程 原型模型:(样品模型,采用逐步求精的方法完善原型) 主要思想: 先借用已有系统作为原型模型,通过“样品”不断改进,使得最后的产品就是用户所需要的。原型模型通过向用户提供原型获取用户的反馈,使开发出的软件能够真正反映用户的需求, 采用方法: 原型模型采用逐步求精的方法完善原型,使得原型能够“快速”开发,避免了像瀑布模型一样在冗长的开发过程中难以对用户的反馈作出快速的响应 优点:

一个完整的软件开发流程精品范本

一个完整的软件开发流程一、开发流程图

二、过程产物及要求 本表主要列出开发阶段需要输出的过程产物,包括产物名称、成果描述、负责人及备注,即谁、在什么时间、应该提供什么内容、提供内容的基本方向和形式是什么。 三、过程说明 (一)项目启动 1、产品经理和项目干系人确定项目方向,产品型项目的干系人包括公司领导、产品总监、技术总监等,项目的话则包括客户方领导、主要执行人等。 2、公司领导确认项目组团队组成,包括产品经理、研发项目经理、研发工程师、测试团队等。

3、明确项目管理制度,每个阶段的成果产物需要进行相应的评审,评审有相应的《会议纪要》;从项目启动起,研发项目经理每周提供《项目研发周报》;测试阶段,测试工程师每周提供《项目测试周报》。 4、产品经理进行需求调研,输出《需求调研》文档。需求调研的方式主要有背景资料调查和访谈。 5、产品经理完成《业务梳理》。首先,明确每个项目的目标;其次,梳理项目涉及的角色;再来,每个角色要进行的事项;最后,再梳理整个系统分哪些端口,要有哪些业务模块,每个模块再包含哪些功能。 (二)需求阶段 1、进入可视化产物的输出阶段,产品经理提供最简单也最接近成品的《产品原型》,线框图形式即可。在这个过程中还可能产生的包括业务流程图和页面跳转流程图。业务流程图侧重在不同节点不同角色所进行的操作,页面跳转流程图主要指不同界面间的跳转关系。项目管理者联盟 2、产品经理面向整个团队,进行需求的讲解。 3、研发项目经理根据需求及项目要求,明确《项目里程碑》。根据项目里程表,完成《产品开发计划》,明确详细阶段的时间点,最后根据开发计划,进行《项目任务分解》,完成项目的分工。 4、研发工程师按照各自的分工,进入概要需求阶段。《概要需求》旨在让研发工程师初步理解业务,评估技术可行性。 (三)设计阶段 1、UI设计师根据产品的原型,输出《界面效果图》,并提供界面的标注,最后根据主要的界面,提供一套《UI设计规范》。UI设计规范主要是明确常用界面形式尺寸等,方便研发快速开发。UI设计常涵盖交互的内容。 2、研发工程师在界面效果图,输出《需求规格》,需求规格应包含最终要实现的内容的一切要素。 3、研发工程师完成《概要设计》、《通讯协议》及《表结构设计》,及完成正式编码前的一系列研发设计工作。 (四)开发阶段项目经理博客 1、研发工程师正式进入编码阶段,这个过程虽然大部分时间用来写代码,但是可能还需要进行技术预研、进行需求确认。 2、编码过程一般还需进行服务端和移动端的联调等。

项目类别开发策略规划项目开发模式

项目类别开发策略项目开发模式 别墅历经大起大落,如今又渐渐引起发展商的注意。广州碧桂园的别墅在几天内被抢购一空,许多收入丰厚者抱怨买不到好别墅。在中国现阶段开发别墅极具挑战性,很多国际常理不通行,比如某知名楼盘的别墅被称作农民房,却仍然供不应求。该讲深入调查别墅市场的盈利模型,为我们提出了现实指南。 第1 操作环节:别墅项目开发前期战略分析 分析A:别墅项目特性剖析 别墅的词义出自“别业”是指本宅门外供游玩休养的园林房屋,《宋书.谢灵运传》中有“修营别业,傍水依山,尽幽居之美。”改革开放前,别墅数量少,仅仅出现在一些风景胜地供度假租用,或由少数特殊人拥有,比如广州的华侨新村。八十年代后,随着房地产的发展,别墅的含义也逐渐扩大了,在中高档有花园的小住宅都被称做“别墅”,甚至高层公寓顶层复式单元也被冠名“空中别墅”,功能上不仅是游憩之处,还有居住、办公、投资等多种用途。 别墅面积标准从100-1000 平方米均有,可满足不同经济水平的需求。在组合上可以独立,也有并联和多联体,横向干扰少,没有竖向干扰。占地由几十平方到一百,庭院可以满足观景、娱乐、停车等要求。结构简单、工期短,不论坡地、水池均可建造,造型和空间可以随业主兴趣、基地条件而千变万化,因此受到广泛欢迎。但由于占地和市政投资不经济,因而售价高,政府从节约土地资源出发,也有一定限制。 未来的别墅发展,有几个值得关注的方向: (1)生态型。着重节约能源,改善地域气候,最大限度表现和利用自然环境。 2)智能化。重在运用最高技术设备,提高生活工作的效率和舒适度。 (3)个性化。极力体现业主或建筑师的个人风格,营造出独特的基地环境和室内空间。 (4)社区化。创造一定的群体氛围,方便信息交换和商务活动,丰富社区文

三种手机app开发方式优缺点分析

三种手机app开发方式优缺点分析 金义飞 AngularJS处于ionic移动app开发框架之下进行开发手机app,所以对比java,ionic,react三者开发app的优劣。 下表分析上述三种开发方式 优劣总结 java: 优势: 1,最好的体验以及功能实现。 2,庞大的开源库供使用,大部分算法可以百度到。 3,完善成熟的开发文档以及demo。 劣势: 1,无法做到跨平台。 ionic: 优势: ios 和android 基本上可以共用代码,纯web思维,简单方便,一次编码,到处运行,如果熟悉web 开发,则开发难度较低。文档很全,系统级支持封装较好,所有UI组件都是有html模拟,可以统一使用。可实现在线更新允许加载动态加载web js。 劣势: 占用内存高一些,不适合做游戏类型app,web技术无法解决一切问题,对于比较耗性能的地方无法利用java的思维实现优势互补,如高体验的交互,动画等。 react-native : 优势:

1、虽然不能做到一处编码到处运行,但是基本上即使是两套代码,也是相同的jsx语法,使用js进行开发。用户体验,高于html,开发效率较高 2、flexbox 布局比native的自适应布局更加简单高效 3可实现在线更新,允许运行于JavascriptCore的动态加载代码,更贴近原生开发 劣势: 1、对开发人员要求较高,不是懂点web技术就行的,当官方封装的控件、api无法满足需求时就必然需要懂一些native的东西去扩展,扩展性仍然远远不如web,也远远不如直接写Native code。 2、官方说得很隐晦:learn once, write anywhere。但是不能run anywhere。事实上,针对不同的平台会需要写多套代码。 3、发展还不成熟,目前很多ui组件只有ios的实现,android的需要自己实现。从Native到Web,要做很多概念转换,势必造成双方都要妥协。 4、文档还不够完整学习曲线偏高