矿山开采沉陷学(知识点整理)

矿山开采沉陷学

第一章:

1:在地下开采前,岩体在地应力场作用下处于相对平衡状态。局部矿体被采出后,在岩体部形成一个采空区,导致周围岩体应力状态发生变化,引起应力重分布,从而使岩体产生移动变形和破坏,直至达到新的平衡。随着采矿工作的进行,这一过程不断重复。它是一个十分复杂的物理、力学变化过程,也是岩层产生移动和破坏过程,这一过程和现象称为岩层移动。

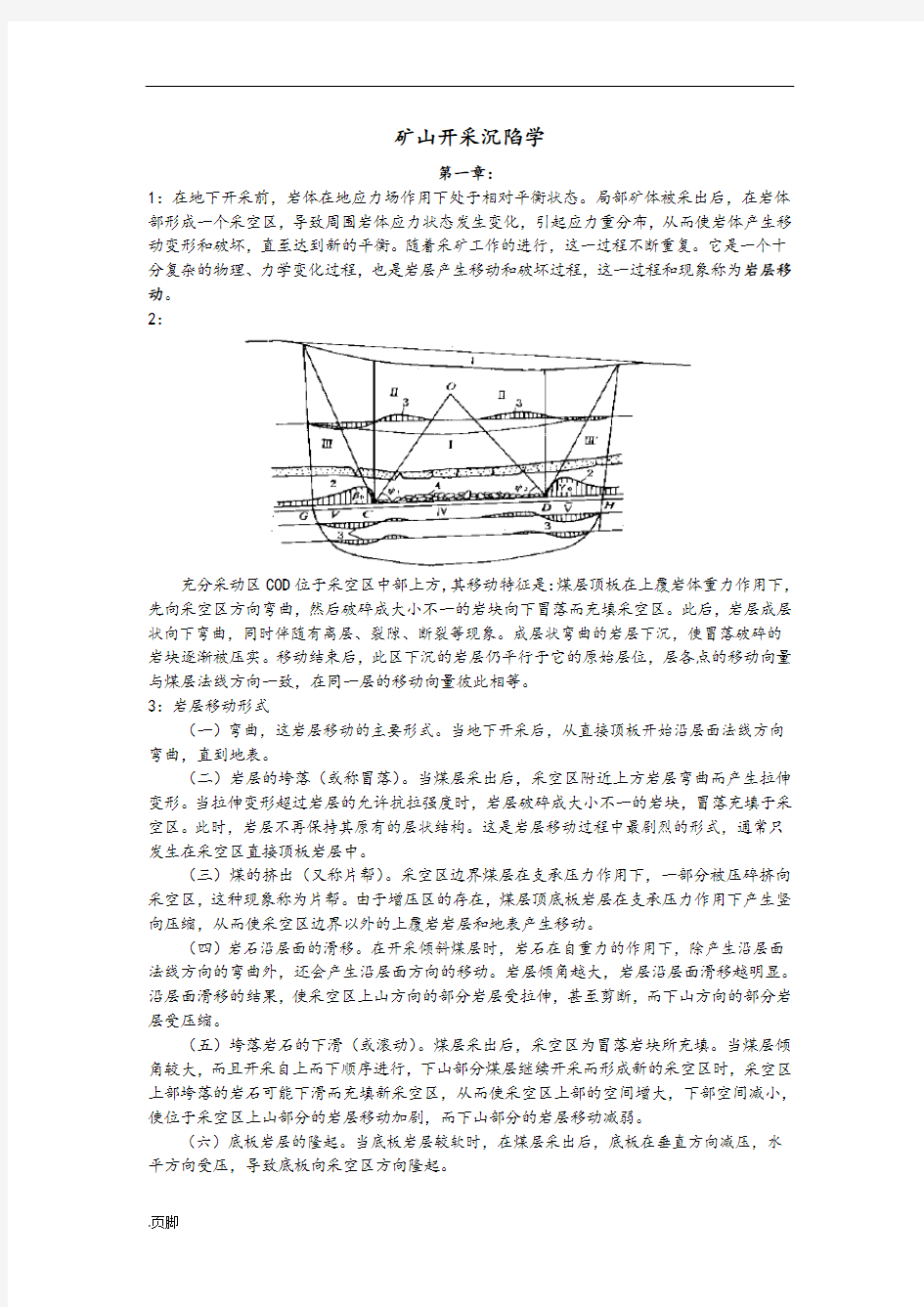

2:

充分采动区COD位于采空区中部上方,其移动特征是:煤层顶板在上覆岩体重力作用下,先向采空区方向弯曲,然后破碎成大小不一的岩块向下冒落而充填采空区。此后,岩层成层状向下弯曲,同时伴随有离层、裂隙、断裂等现象。成层状弯曲的岩层下沉,使冒落破碎的岩块逐渐被压实。移动结束后,此区下沉的岩层仍平行于它的原始层位,层各点的移动向量与煤层法线方向一致,在同一层的移动向量彼此相等。

3:岩层移动形式

(一)弯曲,这岩层移动的主要形式。当地下开采后,从直接顶板开始沿层面法线方向弯曲,直到地表。

(二)岩层的垮落(或称冒落)。当煤层采出后,采空区附近上方岩层弯曲而产生拉伸变形。当拉伸变形超过岩层的允许抗拉强度时,岩层破碎成大小不一的岩块,冒落充填于采空区。此时,岩层不再保持其原有的层状结构。这是岩层移动过程中最剧烈的形式,通常只发生在采空区直接顶板岩层中。

(三)煤的挤出(又称片帮)。采空区边界煤层在支承压力作用下,一部分被压碎挤向采空区,这种现象称为片帮。由于增压区的存在,煤层顶底板岩层在支承压力作用下产生竖向压缩,从而使采空区边界以外的上覆岩岩层和地表产生移动。

(四)岩石沿层面的滑移。在开采倾斜煤层时,岩石在自重力的作用下,除产生沿层面法线方向的弯曲外,还会产生沿层面方向的移动。岩层倾角越大,岩层沿层面滑移越明显。沿层面滑移的结果,使采空区上山方向的部分岩层受拉伸,甚至剪断,而下山方向的部分岩层受压缩。

(五)垮落岩石的下滑(或滚动)。煤层采出后,采空区为冒落岩块所充填。当煤层倾角较大,而且开采自上而下顺序进行,下山部分煤层继续开采而形成新的采空区时,采空区上部垮落的岩石可能下滑而充填新采空区,从而使采空区上部的空间增大,下部空间减小,使位于采空区上山部分的岩层移动加剧,而下山部分的岩层移动减弱。

(六)底板岩层的隆起。当底板岩层较软时,在煤层采出后,底板在垂直方向减压,水平方向受压,导致底板向采空区方向隆起。

3:岩层移动的三带

(一)冒落带(Caving zone)

冒落带是指用全部垮落法管理顶板时,回采工作面放顶后引起煤层直接顶岩层产生破坏的围。冒落带岩层破坏的特点为:冒落岩块大小不一;无规则地堆积在采空区;冒落岩块间空隙较大,连通性好,易导水、导砂。

具:碎胀性、可压缩性。分:不规则冒落带、规则冒落带

(二)裂缝带(断裂带)(Fractured zone)

裂缝带是指在采空区覆岩中产生裂缝、离层及断裂,但仍保持层状结构的那部分岩层。位于冒落带之上。其特征为:岩层不仅产生垂直于层理面的裂缝或断裂,还产生顺层理面的离层裂缝,易导水。分:严重断裂带、一般断裂带、微小断裂带。冒落带和裂缝带合称为冒落裂缝带,或导水裂缝带(Water conducted zone)。

(三)弯曲带(Sagging zone)(整体移动带)

弯曲带位于裂缝带之上直至地表。其移动特点为:岩层的移动过程是连续而有规律的,并保持其整体性和层状结构,不存在或极少存在离层裂缝;弯曲带顶面(地表)有时产生一些拉伸裂缝,一般到一定深度尖灭。

4:地表移动

所谓地表移动,是指是指在采空区面积扩大到一定的围后,岩层移动发展到地表,使地表产生移动和变形,这一过程和现象称为地表移动。

5:地表移动和破坏形式

(一)地表移动盆地(Ground subsidence trough):

在开采影响波及到地表以后,受采动影响的地表从原(有标高向下沉降,从而在采空区上方地表形成一个比采空区面积大得多的沉陷区域,这种地表沉陷区域称为地表移动盆地,或下沉盆地。

(二)地表裂缝(Surface fracture)及台阶(step):

在一定条件下,地表移动盆地外边缘拉伸变形区可能产生裂缝。裂缝的深度、宽度与有无第四系松散层及其厚度、性质和变形值大小有关。

(三)塌陷坑(Subsidence cave)及塌陷槽

开采缓倾斜煤层和倾斜煤层时,地表破坏主要是地表出现裂缝,但在某些特殊地质开采条件下,地表可能出现漏斗状塌陷坑或塌陷槽。

6:充分采动和非充分采动

充分采动(full subsidence):是指地下煤层采出后,地表下沉值达到了该地质采矿条件下应有的最大值,此时称为地表达到充分采动,随着工作面的继续扩大,影响围相应扩大,但地表最大下沉值不再增加,地表移动盆地将出现平底。地表只有一点达到最大下沉值――刚达到充分采动――临界开采(Critical extraction)。地表移动盆地呈碗形。有多个地表点达到最大下沉值――超充分采动――超临界开采(Supercritial extraction),地表移动呈盘形。

采空区尺寸(长度和宽度)小于该地质采矿条件下的临界开采尺寸时,地表任意点的下沉值均未达到该地质采矿下应有的最大下沉值,称这种采动为非充分采动,此时地表移动盆地为碗形。

7:充分采动角

充分采动的围用充分采动角(以ψ表示)确定。充分采动角的确定方法是:在充分采动的条件下,在地表移动盆地的主断面上,移动盆地平底边缘(在地表水平线上的投影点)和同侧采空区边界连线与煤层在采空区一侧的夹角称为充分采动角。下山方面的充分采动角以ψ1表示,上山方面的充分采动角以ψ2表示,走向方向的充分采动角以ψ3表示。

8:地表移动盆地的特征

在移动盆地,各个部位的移动和变形性质及大小不尽相同。在采空区上方地表平坦、达到超充分采动、采动影响围没有质构造条件下,最终形成的静态地表移动盆地可划分为三个区域(图7b)

移动盆地的中间区域(又称中性区域);

移动盆地的边缘区(又称压缩区域);

移动盆地的外边缘区(又称拉伸区域)。

在刚达到充分采动和非充分采动时,盆地不出现中间区域。

拐点:外边缘区分界点、下沉曲线凹凸变化点。

水平煤层开采时地表达到充分采动的地表移动盆地,它有下列的特征:

(1)地表移动盆地位于采空区的正上方。盆地的中心(最大下沉点所在的位置)和采空区中心是一致的。盆地的平底部分位于采空区中部正上方。

(2)地表移动盆地的形状与采空区对称。

矩形--椭圆形

(3)移动盆地外边缘区的分界点,大致位于采空区边界的正上方。

(4)在水平煤层开采的条件下,非充分采动和刚达到充分采动的地表移动盆地的特征和超充分采动的移动盆地特征相似,不同的是移动盆地不出现中性区域,只有一个最大下沉点,且最大下沉点位于采空区中心的正上方。

倾斜煤层开采、地表未达到充分采动时,地表移动盆地有如下特征:

(1)倾斜方向上,盆地中心(最大下沉点)偏向采空区下山方向。

(2)移动盆地与采空区位置不对称,倾角越大,不对称越明显。在走向断面上,盆地特征与水平煤层类似。

(3)移动盆地上山方面较陡,移动围小,下山方面较缓,移动围大。

急倾斜煤层开采时,地表移动盆地有如下特征:

(1)盆地形状不对称性更加明显。

(2)盆地明显偏向采空区下山方向;上边界上方开采影响达到煤层底板岩层,下山方面移动围达到开采围以外很远。

(3)地表最大下沉值大致位于采区下边界上方;地表最大水平移动值大于最大下沉值。急倾斜煤层开采时不出现充分采动的情况。

9:主断面

通常就将地表移动盆地通过地表最大下沉点所作的沿煤层走向和倾向的垂直断面称为地表移动盆地主断面,沿走向的主断面称为走向主断面,沿倾向的主断面称为倾向主断面。

当走向达到充分采动,倾向未达到充分采动时,可作无数个倾向主断面,但只有一个走向主断面,反之成立。实测表明,地表移动盆地主断面有下列特征:

(1)在主断面上地表移动盆地的围最大;

(2)在主断面上地表移动最充分,移动量最大;

(3)在主断面上,不存在垂直于主断面方向的水平移动。

10:最大下沉角

所谓最大下沉角,就是在倾斜主断面上,由采空区的中点和地表移动盆地的最大下沉点(在基岩面上的投影)的连线与水平线之间在煤层下山方向一侧的夹角,以θ表示

最大下沉角θ ,一般是通过实地观测求得,大量实测资料表明,最大下沉角除与岩性有关外,还与煤层倾角有关。在倾斜或缓倾斜煤层条件下,θ值随煤层倾角的增大而减小。一般用下式表示:

θ = 90°- k×а

式中k——与岩性有关的系数;

а——煤层的倾角。

最大下沉角θ ,也可按下列公式近似计算:

当а< 45 ° 时, θ = 90°-0.5×а

当а> 45°时, θ = 90°- (0.4~0.2)×а

10:移动盆地主断面的移动变形分析

下沉

地表点的沉降叫下沉,用w表示,是地表移动向量的垂直分量。以本次与首次观测点的标高差表示,即

w n=H n0-H nm

式中w n──地表点的下沉(mm);H n0、H nm──表示地表n点首次和m次观测时的高程(mm)正值表示测点下沉,负值表示测点上升,它反映了一个点不同时间在垂直方向的变化量。

水平移动

地表下沉盆地中某点沿某一水平方向的位移叫水平移动,用u表示。以本次与首次测得的从该点至控制点水平距离差表示,即

u n=L nm-L n0

式中u n──地表n点的水平移动,mm;

L n0、L nm──分别表示首次和m次观测时地表n点到观测线控制点R间的水平距离,mm。

水平移动正负号的规定是:在倾斜断面上,指向煤层上山方向的为正值,指向煤层下山方向的为负值;在走向断面上,指向右方向的移动为正,左方向的移动为负。

倾斜

地表倾斜是指相邻两点在竖直方向的下沉差与其水平距离的比值,它反映了地表移动盆地沿某一方向的坡度,通常以i表示。即

式中i m-n──为m、n两点的平均倾斜变形,mm/m

倾斜实际是两点间的平均斜率。倾斜的正负号规定为:在倾斜断面上,指向上山方向的为正,指向下山方向的为负。在走向断面上,指向右方向的为正,逆向走向方向的为负。

曲率

地表曲率是两相邻线段的倾斜差与两线段中点间的水平距离的比值,它反映了观测线断面上的弯曲程度。由下式计算:

曲率有正负之分,地表下沉曲线上凸为正,下凹为负。为了使用方便,曲率变形有时以曲率半径R表示,即:

水平变形

地表水平变形是指相邻两点的水平移动差与两点间水平距离的比值,通常用ε表示。由下式计算

水平变形代表了线段的拉伸和压缩,正值表示拉伸变形,负值表示压缩变形。

11:临界变形值

临界变形值:建筑物不需要维修、仍能保持正常使用所允许的地表最大变形值。

i=3mm/m,ε=2mm/m,k=0.2mm/m2

地表下沉和水平移动的影响

地表大面积、平缓、均匀的下沉和水平移动对建筑物的影响很小,一般不会引起建筑物破坏,通常不作为衡量建筑物破坏的指标。积水会对其中的建筑物造成很大的影响。

地表倾斜变形的影响

不均匀的下沉会使地表产生倾斜变形,倾斜变形会使其中的建筑物产生歪斜,从而影响建筑物的正常使用,特别对于底面积很小而高度很大的建筑物,如烟囱、水塔、高压线铁塔等影响较严重。倾斜会使公路、铁路、管道、上下水系等的坡度产生变化,从而影响它们的

正常工作状态。

地表曲率变形的影响

不均匀的地表倾斜导致地表产生曲率变形,使地表产生上凸(正曲率)或下凹(负曲率),地表上凸或下凹后,会使建筑物与地表的接触状态发生变化,打破了建筑物的原始应力平衡状态,使建筑物地基反力产生变化,从而使建筑物体产生附加应力,当曲率变形增大到一定程度后,会使建筑物产生破坏。曲率变形是建筑物破坏的主要因素之一。

12:地表移动盆地边界的确定

按照地表移动变形值大小,对建筑物及地表的影响程度,将地表移动盆地分为三个边界:最外边界、危险移动边界和裂缝边界。

移动盆地的最外边界(Outermost boundary)

移动盆地的最外边界是以地表移动变形为零的盆地边界点所圈定的边界。现场实测中,考虑到观测误差,一般取下沉10mm的点为边界点,最外边界实际上是下沉10mm的点圈定的边界,

危险移动边界(Critical boundary)

以危险移动边界是以临界变形值确定的边界,表示处于该边界围的建(构)筑物将产生损害。而位于该边界外的建(构)筑物将产生不明显的损害。我国一般采用的临界变形值是:i=3mm/m,ε=2mm/m,k=0.2mm/m2。以这三个变形值中最外一个值确定危险移动边界。

裂缝边界(Fracture boundary)

根据移动盆地最外侧的裂缝圈定的边界。裂缝边界是根据移动盆地最外侧的裂缝圈定的边界。

边界角

在充分采动或接近充分采动的条件下,地表移动盆地主断面上盆地边界点(下沉为10mm)至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角称为边界角。当有松散层存在时,应先从盆地边界点用松散层移动角划线和基岩与松散层交接面相交,此交点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角称为边界角。按不同断面,边界角可分为走向边界角、下山边界角、上山边界角,分别用δ0、β0、γ0、λ0表示。

移动角

在充分采动或接近充分采动的条件下,地表移动盆地主断面上三个临界变形中最外边的一个临界变形值点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角称为移动角。当有松散层存在时,应从最外边的临界变形值点用松散层移动角划线和基岩与松散层交接面相交,此交点至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角称为移动角。按不同断面,边界角可分为走向移动角、下山移动角、上山移动角、急倾斜煤层底板移动角,分别用δ、β、γ、λ

表示。

裂缝角

在充分采动或接近充分采动的条件下,在地表移动盆地主断面上,移动盆地最外侧的地表裂缝至采空区边界的连线与水平线在煤柱一侧的夹角称为裂缝角。按不同断面,裂缝角可分为走向裂缝角、下山裂缝角、上山裂缝角、急倾斜煤层底板裂缝角,分别用δ〃、β〃、γ〃、λ〃表示。

松散层移动角

松散层移动以φ表示。它不受煤层倾角的影响,主要与松散层的特性有关。

确定方法:

1)直接法,H小、且主要为松散层,设站;

2)间接法,h小,先设站求基岩移动角,然后间接求。

第二章

1:观测站

所谓观测站,是指在开采影响围的地表、岩层部或其它研究对象上,按一定要求设置的一系列互相联系的观测点。在采动过程中,根据需要定期观测这些观测点的空间位置及其相对位置的变化,以确定各观测点的位移和点间的相对移动,从而掌握开采沉陷的规律。

任务:

确定地质采矿条件与移动变形的关系,确定开采沉陷参数与地质采矿条件的关系。

获得地表与岩层部的移动变形规律;

获得移动变形与建筑物破坏关系,确定临界变形值;

获得岩体部破坏规律。

2:观测站分类

开采沉陷观测站由于其分类的角度不同,可以划分为不同的类别。

●若按设立的地点来考虑,可划分为:地表移动观测站、岩层部观测站和专门观测站;

●若按观测的时间和容,可分为普通观测站和短期观测站。

●若按布站的形式来划分,有网状观测站和剖面线观测站.

3:观测站设计原则

●观测线应设在主断面上;

●设站地区,在观测期间不受邻近开采的影响;

●观测线的长度要大于地表移动盆地的围;

●观测线上的测点应有一定的密度,这要根据开采深度和设站目的而定;

●控制点设在移动围外,不受采动影响;

4:移动观测站的观测工作

连接测量

在观测站各测点埋设好并固结之后,但未被采动之前,为了确定观测站与工作面之间的相互位置关系,需要将观测站的某一控制点与矿区控制网之间进行测量,以确定出该观测站控制点的平面坐标和高程。

全面测量

全面测量一般包括测点的高程测量、各测点间的距离测量、各测点偏离观测线方向的支距测量、地表特征状况记录与素描。

日常观测

日常观测一般包括巡视测量、加密水准测量及地表变化特征的素描、摄影等。

巡视测量的目的就是确定出观测站是否遭受开采的影响、地表移动是否稳定、地表移动

南昌大学金属工艺学复习要点(过控专业).docx

《工程材料及热加工工艺基础》复习要领 第一篇工程材料 一、基本概念 晶体、非晶体、晶格、晶胞、晶面、晶向、单晶休、多晶休、晶粒、晶界、结晶、同素界晶转变(重结晶)、过冷度、变质处理(孕育处理)、组元、相、固溶体、金属化合物、机械混合物、固溶强化、共晶反应、共析反应、热脆、冷脆、钢的热处理、化学热处理、索氏体、屈氏体(托氏体)、贝氏体、马氏体、临界冷却速度、红硬性、球化处理、石墨化退火 二、基本知识点 1.评定金属材料各项力学性能(强度、硬度、塑性、韧性等)的具体指标的物理意义及表示符号 2.单晶体与多晶体的区别 3.金属中常见的三种品格类型(分类、原子数、致密度) 4.结品的必要条件:具有一定的过冷度 5.结晶的-?般规律 6.晶粒大小对机械性能的影响及细化晶粒的主要方法 7.三种合金(固溶体,金属化合物,机械混合物)的结构、分类、晶格类型特点及力学性能特点 &铁碳合金基本组织的概念、成分、组织结构和性能特征 9.铁碳合金相图中特性点的物理意义、温度、含碳量 10.铁碳合金相图中的特性线的物理意义 11.铁碳合金的分类 12.碳的含量与铁碳合金力学性能间的关系 13.钢的结品过程及组织转变(会绘制冷却曲线及室温下组织示意图) 14.共晶、共析反应式 15?常用热处理工艺的概念、目的、加热温度范围、冷却方式 16.钢的分类、编号及应用 17.铸铁种类、牌号表示法、性能特点及应用 18.能对简单或典型零件的材料进行选择 第二篇铸造 一、基本概念 充型能力、收缩、定向凝固(顺序凝固)、同时凝固 二、基本知识点 1.影响充型能力的因素及充型能力对铸件质量的影响

2.合金的收缩阶段及其对铸件质量的影响(缩孔、缩松、铸造内应力、变形和裂

动物繁殖学题库

动物繁殖学试题库 一、名词解释 11隐睾;2副性腺 21生殖激素;2神经激素;3长反馈;4短反馈;5超短反馈;6外激素;7大神经内分泌系统;8小神经内分泌系统;9动物的化学通讯;10动物的物理通讯;11局部激素;12神经内分泌; 31性成熟;2体成熟;3行为系列;4精子发生;5精子发生周期;6果糖酵解;7外源性呼吸;8精子冷休克;9呼吸商;10精子成熟;11精子的趋流性; 41母畜初情期;2发情周期;3季节性发情;4排卵率;5产后发情;6安静排卵;7卵泡期;8黄体期;9自发性排卵;10发情鉴定;11初配适龄;12诱发性排卵; 51人工授精;2精子活率;3精子密度;4精子畸形率;5精液稀释;6变温保存;7液态保存;8冷冻精液;9精液平衡; 61受精;2精子获能;3透明带发应;4卵黄封闭作用;5妊娠识别;6妊娠的建立;7胎盘;8怀孕脉搏;9附植;10精子顶体反应;11卵裂;12子宫拴; 71分娩预兆;2产道;3胎向;4胎位;5胎势;6子宫复原;7产后期;8分娩;9牛胎衣不下;10破水;11努责;12产力;13恶露;14前置; 81发情控制;2同期发情;3诱发发情;4胚胎移植;5超数排卵;6诱发分娩;7核移植;8胚胎分割;9卵子培养;10排卵控制; 91繁殖力;2正常繁殖力;3情期受胎率;4不返情率;5配种指数;6产犊指数;7窝产仔数;8繁殖成活率;9第一情期受胎率;10繁殖率;11总受胎率;12总情期受胎率;13公羊效应; 二、填空题 11家畜的睾丸为()形; 2成年未孕母牛卵巢的形状为()形; 3公畜的交配器官是(); 4母畜的交配器官是();

5精子在()中最后成熟; 6原始卵泡位于卵巢的()部; 7对分子宫二角基部之间的纵隔有一纵沟,称(); 8胎儿的发育场所是(); 21各种家畜孕酮的含量,在卵泡期都低于(); 2前列腺素是()分泌的局部激素; 3催产素分泌的调节一般是()性的; 4调节松果腺激素分泌的主要因素是(); 5PMSG是由马属动物子宫内膜的()组织所分泌; 6HCG主要来源于孕妇胎盘绒毛的(); 7在调节家畜繁殖机能方面起重要作用的前列腺素是(); 8在所有的家畜中,发情周期内雌激素的含量以()期最高; 9对生殖活动有间接调节作用的激素称(); 10控制LHRH分泌调节的高级神经中枢,位于大脑基底部的中枢神经();11低等动物中的松果腺是(); 31雄性动物的性成熟一般比雌性动物(); 2精子的头部呈()形; 3精子的呼吸主要在()进行; 4精子的正常运动型式是(); 5精子的发生是在睾丸内的()中进行的; 6对精子起营养、支持作用的细胞称作()细胞; 7精子蛋白质的分解往往表示精子品质已(); 8精子的比重比精清略(); 9新采出的牛、羊精液偏()性; 10新采出的猪、马精液偏()性; 11早期幼畜的性腺对微量促性腺激素缺乏(); 12培育品种的性成熟比原始品种(); 13公畜的初配年龄主要决定于(); 14大家畜的性成熟时间比小家畜(); 15精子向附睾内运行发生的最显著的变化是(); 16精子最脆弱的部分是(); 17精清中的磷脂主要来源于();

小学教育知识与能力 重要知识点

一、中国的教育家、思想及著作 (一)孔子 孔子的教育思想在他的言论记载《论语》中有充分的反映。1.教育作用 孔子认为教育对国家稳定、社会发展有作用;提出“庶、富、教”的观点,认为人口、财富和教育是立国的三个要素; 2.教育对象 提出了“有教无类”的观点。 3.教育目的 孔子致力于培养一批“士”和“君子”,以完善人格为教育的首要目的。 4.教育内容 《论语.述而》记载:“子以四教:文、行、忠、信”。 5.教学原则与方法 第一,因材施教的教学原则,这条原则不是孔子提出来的,而是宋代朱熹在概括孔子的教学经验时说:“夫子教人各因其材”。于是有了因材施教的名称。 第二,启发诱导的原则。“不愤不启,不悱不发。举一隅而不以三隅反,则不复也。” 孔子是中国,也是世界上第一个采用启发式教学的人。 第三,学思结合的方法(“学而不思则罔,思而不学则殆”); 第四,谦虚笃实的方法(“知之为知之,不知为不知,是知也”)。 6.道德修养 第一,立志有恒 《论语.子罕》:“三军可以多帅也,匹夫不可以夺志也。”第二,自省自克。 “己所不欲,勿施于人”、“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 第三,身体力行。 “敏于事而慎于言”,“讷于言而敏于行”,“言必行,行必果”。第四,改过迁善。 7.教师观 教师要“学而不厌,诲人不倦”。要为人师表。“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。” (二)《学记》 我国的《学记》(收入《礼记》)是人类历史上最早出现专门论述教育问题的著作,被称为“教育学的雏形”。1.教育的作用 《学记》把教育的作用概括为十六个字:“化民成俗,其必由学”“建国军民,教学为先”。揭示了教育的重要性和教育与政治的关系。而“玉不琢,不成器;人不学,不知道”,揭示了教育的个体功能。

教育学实体之知识点总结

教育学实体之知识点总结 第一章教育与教育学概述 考点一:教育的概念 广义:教育史泛指一切增进人们的知识、技能、身体健康,以及形成或改变人们的思想意识的活动。 狭义:即指学校教育,教育史教育者根据一定社会或阶段的要求,对受教育者的身心施加有目的、有计划、有组织的、系统的影响,把受教育者培养成为一定社会或借记所需要的人的活动。 考点二:教育的起源 1、神话起源说 2、生物起源说:教育的产生来自动物的本能。代表人:法(勒 图尔诺)英(沛西~能) 3、心理起源说 4、劳动起源说:传递生产劳动经验和社会生活经验的实际需 要。代表人:马克思、恩格斯 考点三:教育的发展 1、原始社会:教育和生产劳动具有融合性 2、古代社会包括奴隶社会

1、教育的阶级性与等级性 2、教育与生产劳动相分离 3、教育目的一方面是培养统治阶级需要的人才,另一方 面是对被统治阶级实施宗教、道德或政治教化,维护自己 的统治 4、教育内容以军事知识、宗教知识、道德知识为主 5、教育方法以体罚盛行,注重机械的练习和实践训练, 也重视个体的道德反省或宗教忏悔 6、师生关系式对立的、不平等的 7、教育组织形式以个别教学和个体修行为主。(私塾不是 班级授课) 3、近代社会 近代教育特点: 1、国家加强了对教育的重视和干预,公立教育崛起(教 会学校) 2、初等教育(义务教育)的普遍实施 3、教育的世俗化 4、教育的法制化 5、二十一世纪以后社会教育的特点:1、教育全民化;2、 教育终身化(包括时间和空间,保尔?朗格朗(法国)); 3.教育民主化; 4.教育信息化。

考点四:教育的属性: 1、本质属性:教育是一种有意识的培养人的社会实践活 动。 2、社会属性:1、永恒性2、历史性 3、相对性 考点五:教育活动的构成要素:教育者、受教育者、教育影响 考点六:教育的功能 1、对象上分:个体发展、社会发展 2、性质上分:正向、负向 3、呈现形式:显性、隐性(显性与隐性可以相互转化)考点七:教育学的研究对象:教育现象、教育问题 考点八:教育学的萌芽阶段 1、中国古代的教育学思想 代表人物:孔子(教学纲领:博学于文,约之以礼,教学方法:不愤不启,不悱不发,学思结)、墨翟、道家、朱熹等代表作:《论语》(不是教育学著作,而是伦理著作) 《学记》是人类历史上第一本专门论述教育问题的著 作。(是《礼记》中的一篇) 2、西方古代的教育学思想

《金属工艺学》考试重点知识缩印(打印版)

塑性加工金属塑性变形 1.加工硬化:在冷变形时,随着变形程度的增加,金属材料的所有强度指标和硬度指标都有所提高,但塑性和韧性有所下降的现象。 2.回复:将冷变形后的金属加热至一定温度后,因原子的活动能力增强,使原子恢复到平衡位置,晶体内残余应力大大减小的现象。 3.再结晶:当温度升高到该金属熔点的0.4倍时,金属原子获得更多的热能,使塑性变形后金属被拉长了的晶粒重新生核、结晶,变为与变形前晶格结构相同的新等轴晶粒的过程。4、冷变形:是金属在再结晶温度以下所进行的变形或加工,如钢的冷拉或冷冲压等;热变形:是金属在再结晶温度以上所进行的变形或加工,如钢的热轧、热锻等。 5.可锻性:材料在锻造过程中经受塑性变形而不开裂的能力。6.锻造比:锻造时变形程度的一种表示方法,通常用变形前后的截面比、长度比、或高度比来表示。7.锻造:自由锻与模锻的生产与应用。与自由锻相比,模锻尺寸精度高,机械加工余量小,锻件的显微组织分布更为合理,可进一步提高零件的使用寿命。模锻生产率高,操作简单,容易实现机械化和自动化。但设备投资大,模锻成本高,生产准备周期长,且模锻件的质量受到模锻设备吨位的限制,因而适用于中小型锻件的成批和大量生产。 1.切削运动:包括主运动和进给运动。朱运动使刀具和工件之间产生相对运动,促使道具前刀面接近工件而实现切削。他的速度最高,消耗功率最大。进给运动使刀具与工件之间附加的相对运动,与主运动配合,即可连续地切削,获得具有所需几何特性的已加工表面。 2.切削三要素:切削速度:切削刃上选定点相对于工件主运动的瞬时速度(m/s);进给量:刀具在紧急运动方向上相对工件的位移量(mm/z);背吃刀量:在通过切削刃上选定点并垂直于该点主运动方向的切削层尺寸平面中,垂直于进给运动放向测量的切削尺寸(mm)。 3.切削层参数:切削层公称横接面积:切削层在切削尺寸平面里的实际横接面积;切削公称宽度:主切削刃截形上两个极限点间的距离;切削层公称厚度:很截面积与公称宽度之比 4.刀具材料基本要求:较高硬度、足够强度和韧性承受切削力和冲击和震动、较好耐磨性、较高耐热性、较好工艺性。常用材料:碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金及陶瓷材料。5、车刀切削部分组成:前面:道具上切削流过的表面;后面:刀具上与工件上切削中产生的表面相对的表面。切削刃:指刀具前面上拟作切削刃的刃,有主切削刃和副切削刃之分。6、刀具几何角度和作用:主偏角(一般45、60、75、90度)、副偏角(5—15):影响切削层截面的形状和参数,切削分力的变化并和副偏角一起影响已加工表面的粗糙度、前角(5-15)、后角(8-12):减少道具后面与工件表面的摩擦,并配合前角改变切削刃的锋利与强度、刃倾角(负5—+5):影响刀头的强度、切削和排屑方向 5.切削过程:切削塑形金属是,材料受到道具的作用以后,开始产生弹性变形。随着刀具继续切入,金属内部的应力、应变继续加大。当应力达到材料的屈服点时,产生塑形变形。刀具再继续前进,应力进而达到材料的断裂强度,金属材料被挤裂,并沿着刀具的前面流出而成为切屑。 6.切屑种类:带状切屑、节状切屑、崩碎切屑 7.切削力切削功率的计算:P18 8.切屑热的来源:在切屑过程中,由于绝大部分的切削功都转变成热量,所以有大量的热产生,这些热称之为切削热。主要来源:切屑变形所产生的热量;切屑和刀具的前面之间的摩擦所产生的热量;工件与刀具后面之间的摩擦所产生的热量。 9.切屑热的分布:切屑热产生以后,由切屑、工件、刀具及周围的介质传出、各部分传出的比例取决于工件材料、切削速度、刀具材料及刀具几何形状等。车削时的切屑热主要由切屑传出。 10.切屑热对切削的影响:传入切削及介质中的热量越多,对加工越有利;传入刀具的热量虽然不是很多,但由于刀具切削部分体积很小,因此刀具的温度可达到很高。温度升高以后会加速刀具的磨损;传入刀具的热量,可能使工件变形,产生形状和尺寸的误差。 1、铣削的工艺特点:1)生产率较高。2)铣削时容易产生振动。3)刀齿散热条件好。应用:铣削时,主运动是铣刀的回转运动,进给运动是工件的直线运动或曲线运动。铣刀可以用来加工平面、成形面、齿轮、沟槽,还可以进行孔加工,如钻孔、扩孔等。 铣削可分为粗铣、半精铣、精铣。 1、外圆加工方案的分析及其应用: (1)粗车除淬硬钢以外,各种零件的加工都适用。当零件的外圆面要求精度低、表面粗糙度值较大时,只粗车即可。(2)粗车—半精车对于中等精度和粗糙度要求的末淬硬工件的外圆面,均可采用此方案。(3)粗车—半精车—磨(粗磨或半粗磨)此方案最适于加工精度稍高、粗糙度值较小,且淬硬的钢件外圆面,也广泛用于加工未淬硬的钢件或铸件。(4)粗车—半精车—粗磨—精磨此方案的适用范围基本上与(3)相同,只是外圆面要求的精度更高、表面粗糙度值更小,需将磨削分为粗磨和精磨,才能达到要求。(5)粗车—半精车—粗磨—精磨—研磨(或超级光磨或镜面磨削)此方案可达到很高的精度和很小的表面粗糙度值,但不宜用于加工塑性大的有色金属零件。(6)粗车—精车—精细车此方案主要适用于精度要求高的有色金属零件的加工。塑性加工金属塑性变形 1.加工硬化:在冷变形时,随着变形程度的增加,金属材料的所有强度指标和硬度指标都有所提高,但塑性和韧性有所下降的现象。 2.回复:将冷变形后的金属加热至一定温度后,因原子的活动能力增强,使原子恢复到平衡位置,晶体内残余应力大大减小的现象。 3.再结晶:当温度升高到该金属熔点的0.4倍时,金属原子获得更多的热能,使塑性变形后金属被拉长了的晶粒重新生核、结晶,变为与变形前晶格结构相同的新等轴晶粒的过程。4、冷变形:是金属在再结晶温度以下所进行的变形或加工,如钢的冷拉或冷冲压等;热变形:是金属在再结晶温度以上所进行的变形或加工,如钢的热轧、热锻等。 5.可锻性:材料在锻造过程中经受塑性变形而不开裂的能力。6.锻造比:锻造时变形程度的一种表示方法,通常用变形前后的截面比、长度比、或高度比来表示。7.锻造:自由锻与模锻的生产与应用。与自由锻相比,模锻尺寸精度高,机械加工余量小,锻件的显微组织分布更为合理,可进一步提高零件的使用寿命。模锻生产率高,操作简单,容易实现机械化和自动化。但设备投资大,模锻成本高,生产准备周期长,且模锻件的质量受到模锻设备吨位的限制,因而适用于中小型锻件的成批和大量生产。 11.切削运动:包括主运动和进给运动。朱运动使刀具和工件之间产生相对运动,促使道具前刀面接近工件而实现切削。他的速度最高,消耗功率最大。进给运动使刀具与工件之间附加的相对运动,与主运动配合,即可连续地切削,获得具有所需几何特性的已加工表面。 12.切削三要素:切削速度:切削刃上选定点相对于工件主运动的瞬时速度(m/s);进给量:刀具在紧急运动方向上相对工件的位移量(mm/z);背吃刀量:在通过切削刃上选定点并垂直于该点主运动方向的切削层尺寸平面中,垂直于进给运动放向测量的切削尺寸(mm)。 13.切削层参数:切削层公称横接面积:切削层在切削尺寸平面里的实际横接面积;切削公称宽度:主切削刃截形上两个极限点间的距离;切削层公称厚度:很截面积与公称宽度之比 14.刀具材料基本要求:较高硬度、足够强度和韧性承受切削力和冲击和震动、较好耐磨性、较高耐热性、较好工艺性。常用材料:碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金及陶瓷材料。5、车刀切削部分组成:前面:道具上切削流过的表面;后面:刀具上与工件上切削中产生的表面相对的表面。切削刃:指刀具前面上拟作切削刃的刃,有主切削刃和副切削刃之分。6、刀具几何角度和作用:主偏角(一般45、60、75、90度)、副偏角(5—15):影响切削层截面的形状和参数,切削分力的变化并和副偏角一起影响已加工表面的粗糙度、前角(5-15)、后角(8-12):减少道具后面与工件表面的摩擦,并配合前角改变切削刃的锋利与强度、刃倾角(负5—+5):影响刀头的强度、切削和排屑方向 15.切削过程:切削塑形金属是,材料受到道具的作用以后,开始产生弹性变形。随着刀具继续切入,金属内部的应力、应变继续加大。当应力达到材料的屈服点时,产生塑形变形。刀具再继续前进,应力进而达到材料的断裂强度,金属材料被挤裂,并沿着刀具的前面流出而成为切屑。 16.切屑种类:带状切屑、节状切屑、崩碎切屑 17.切削力切削功率的计算:P18 18.切屑热的来源:在切屑过程中,由于绝大部分的切削功都转变成热量,所以有大量的热产生,这些热称之为切削热。主要来源:切屑变形所产生的热量;切屑和刀具的前面之间的摩擦所产生的热量;工件与刀具后面之间的摩擦所产生的热量。 19.切屑热的分布:切屑热产生以后,由切屑、工件、刀具及周围的介质传出、各部分传出的比例取决于工件材料、切削速度、刀具材料及刀具几何形状等。车削时的切屑热主要由切屑传出。 20.切屑热对切削的影响:传入切削及介质中的热量越多,对加工越有利;传入刀具的热量虽然不是很多,但由于刀具切削部分体积很小,因此刀具的温度可达到很高。温度升高以后会加速刀具的磨损;传入刀具的热量,可能使工件变形,产生形状和尺寸的误差。 1、铣削的工艺特点:1)生产率较高。2)铣削时容易产生振动。3)刀齿散热条件好。应用:铣削时,主运动是铣刀的回转运动,进给运动是工件的直线运动或曲线运动。铣刀可以用来加工平面、成形面、齿轮、沟槽,还可以进行孔加工,如钻孔、扩孔等。 铣削可分为粗铣、半精铣、精铣。 2、外圆加工方案的分析及其应用: (1)粗车除淬硬钢以外,各种零件的加工都适用。当零件的外圆面要求精度低、表面粗糙度值较大时,只粗车即可。(2)粗车—半精车对于中等精度和粗糙度要求的末淬硬工件的外圆面,均可采用此方案。(3)粗车—半精车—磨(粗磨或半粗磨)此方案最适于加工精度稍高、粗糙度值较小,且淬硬的钢件外圆面,也广泛用于加工未淬硬的钢件或铸件。(4)粗车—半精车—粗磨—精磨此方案的适用范围基本上与(3)相同,只是外圆面要求的精度更高、表面粗糙度值更小,需将磨削分为粗磨和精磨,才能达到要求。(5)粗车—半精车—粗磨—精磨—研磨(或超级光磨或镜面磨削)此方案可达到很高的精度和很小的表面粗糙度值,但不宜用于加工塑性大的有色金属零件。(6)粗车—精车—精细车此方案主要适用于精度要求高的有色金属零件的加工。

初中生物知识点汇总及复习题—动物的生殖和发育

动物的生殖和发育 昆虫的生殖和发育 基础知识巩固 一、昆虫的生殖 雌雄________,________受精,卵生。 二、昆虫的发育 1.昆虫的发育经过了________、________和________三个阶段,而且幼虫和成虫的差别________,这样的发育过程叫做不完全变态。如:蝗虫、蟋蟀、蚱蜢、蝼蛄等的发育就是这种类型。 2.昆虫的发育经过了、、和四个阶段,而且幼虫和成虫的差别,这样的发育过程叫做完全变态。如:菜粉蝶、果蝇、棉铃虫、松毛虫等的发育就是这种类型。 两栖动物的生殖和发育 一、两栖动物的生殖 雌雄_______,_______受精,卵生。受精必须在_______完成。 二、两栖动物的发育 青蛙的发育经过了_______、_______、_______和_______四个阶段,其幼体和成体在外部形态、内部结构和生活习性上都有许多差异,幼体生活在_______,用_______ 呼吸;成体既能生活在水中,也能生活在潮湿的陆地上,主要用______________呼吸。像这样的发育过程属于_____________________。 鸟的生殖和发育 一、鸟的生殖 具有明显的_______性。筑巢后,雄鸟会表现出各种各样的_______行为,如仙鹤跳舞、孔雀开屏等,然后,雌雄鸟交配,精子与卵细胞在_______结合成受精卵。 二、鸟卵的结构 由卵壳、卵壳膜、卵白(功能是____________________________)、气室、系带、卵黄膜、卵黄(功能是______________)、胚盘(内有_______,是_______的部位)组成,其中后三部分结构构成了鸟卵的_______ 。 三、鸟的发育 鸟的受精卵在_______就已经开始发育,产出后,由于外界温度低于亲鸟的体温,胚胎

小学教育心理学知识点(精心整理)

第一章绪论 1:心理学:是研究人的心理现象的发生、发展和变化的过程,并在此基础上揭示人的心理活动规律的一门科学。心理学就是一门研究心理现象、揭示心理规律的科学。 2、心理对象.现象:(一)心理过程1认识过程(知)(感觉、知觉、记忆、思维、想象、注意等)2情绪过程(情)(喜、怒、哀、乐、爱、憎、惧等)3意志过程(意)(与克服困难相联系的决断和坚持等);(二)心理状态1认知状态(好奇、疑惑、沉思等)2情绪状态(淡泊、焦虑、渴求等)3意志状态(克制、犹豫、镇定等);(三)个性心理1个性倾向(需要、动机、兴趣、价值观等)2个性特征(气质、性格、能力、智力)3自我意识(自我认识、自我感受、自我体验、自我控制)。 3、心理学的研究任务:1描述和测量人的心理活动2解释和说明人的心理现象3预测和控制人的心理状态。 4、心理学研究的原则:1客观性原则2发展性原则3系统性原则4理论联系实际原则5定量与定性研究结合原则。 5、心理学的研究方法:1观察法2实验法3心理测验法4调查法5教育经验总结法6个案法7活动产品分析法 6 观察法是有目的、有计划地通过观察被试的外部表现来研究其心理活动的一种方法。 种类:(1)时间:长期观察、定期观察。(2)内容:全面观察、重点观察。(3)观察者参与性:参与性观察、非参与性观察。(4)场所:自然场所的观察、人为场所的观察。 优缺点:观察法是在日常生活条件下使用的,因而简便易行,所得的材料也比较真实的。但由于它不能严格控制条件,不易对观察的材料做出比较精确的量化分析和判断,这也是观察法的局限性。 7科学儿童心理学奠基人普莱尔《儿童心理》是观察法的典型研究。 8实验法是按研究目的控制或创设条件,以主动引起或改变被试的心理活动,从而进行研究的方法。 种类:(1)实验室实验法(2)自然实验法 9实验室实验法:指在特定的心理实验室里,借助各种仪器设备,严格控制各种条件,以研究心理的方法。 优缺点:能主动地获取所需要的心理事实,并能探究其发生的原因,而且所获取的信息也比较精确。但实验法也带有很大的人为性质,被试者在这样的情况中,意识到自己正在接受实验,就有可能降低实验结果的客观性质,如个性等问题,有很大局限性。 10控制实验的四方面?一是严格控制实验情境,尽可能排除无关变量。二是严格控制被试,实现随机取样和随机安排。三是严格控制实验刺激,使不同水平、性质、条件,按规定的方式、时间、顺序呈现。四是严格被试反应,用指导语引导反应方向和范围。 11自然实验法也叫现场实验法,在日常生活条件下,对某些条件加以适当控制或改变来研究心理的方法。 优缺点:一方面仍对实验条件有所控制,使之能继续保持实验室实验法的某些优点,能主动获取、探究原因;另一方面又适当放松控制,使之在自然状态下进行,

教师招聘考试—教育学心理学知识点整理通用版

《教育知识与能力》考点梳理 第一章教育基础知识和基本原理 专题一教育与教育学 ◆考点 1:“教育”一词的由来:“教育”一词最早见于《孟子·尽心上》。 ◆考点 2:教育的概念 从广义上说,凡是增进人的知识和技能、发展人的智力和体力、影响人的思想和品德的活动都称之为教育。它包括社会教育、学校教育和家庭教育。狭义的教育主要指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地对受教育者施加影响,促使他们朝着所期望的方向发展的活动。 ◆考点 3:学校教育的三要素 1.教育者(主导) 2.受教育者(主体) 3.教育影响(中介)--教育内容和教育手段 ◆考点 4:教育的属性 1.教育的本质属性 教育是一种有目的地培养人的社会活动。它有以下四方面的特点: (1)教育是以人的培养为直接目标的社会实践活动。 (2)教育是有意识、有目的地进行。

(3)存在教育的基本三要素。 2.教育的社会属性 (1)永恒性(2)历史性(3)相对独立性 ◆考点 5:教育的起源 ※巧记:“本能生利息(西),心源美梦(孟)” ◆考点 6:原始社会教育的特点

(1)无等级性; (2)教育与生产劳动、社会生活融洽在一起----紧密集合;(3)教育内容简单,教育方法单一。 ◆考点 7:古代社会的教育

古代学校教育的基本特征是: (1)古代学校教育与生产劳动相脱离,具有非生产性。 (2)具有阶级性;封建社会的学校还具有等级性。 (3)表现出道统性、专制性、刻板性和象征性。 (4)古代学校教育初步发展。 ◆考点 8:20 世纪以后的教育 1.20 世纪以后教育的新特点 (1)教育的终身化。(2)教育的全民化。(3)教育的民主化。(4)教育的多元化。(5)教育的现代化。 ※巧记:“全民多现终” 2.现代教育发展趋势 第一,加强学前教育并重视与小学教育的衔接。 第二,强化普及义务教育、延长义务教育年限。 第三,普通教育与职业教育朝着相互渗透的方向发展。 第四,高等教育的类型日益多样化。 第五,学历教育与非学历教育的界限逐渐淡化。

学前教育学知识点

学前教育学 第一章导论 1、学前教育:是对胎儿至进入小学前的儿童进行的教育、组织的活动和施加的影响。 2、学前教育学:是专门研究学前教育现象,提示学前教育规律的一门科学。 3、学前教育学的学习与研究方法 (1)调查法:是教师围绕某一教育现象,采用问卷、谈话、座谈等多种形式收集资料,并对所获得的资源进行定量、定性分析,指出存在的问题,提出教育建议的一种研究方法。 (2)观察法:是在自然条件下,教师有目的、有计划地对所要研究的现象或行为进行观察、记录和评价的一种方法。 (3)实验法:是教师根据研究的目的对某些条件加以控制,有计划地改变某种教育因素,从而考察该因素与随之产生的结果之间的因果关系的一种研究方法。 (4)个案研究法:是教师利用观察法、调查法、作品分析法等方法对班级个别儿童进行全面系统的研究,以提示儿童发展的普遍规律的一种研究方法。 4、了解学前教育思想的的产生和发展脉络

(1)、柏拉图(古希腊哲学家):《理想国》、《法律篇》(2)、亚里斯多德(古希腊哲学家):《政治学》、《伦理学》 (3)、夸美纽斯(捷克教育家):《大教学论》、《世界图解》 (4)、卢梭(法国教育家):《爱弥儿》 (5)、裴斯泰洛齐(瑞士教育家):《林哈德和葛多德》、《葛多德是怎样教育他的子女的》 《母亲读物》 5、熟知学前教育理论与实践的发展历程 (1)福禄贝尔:德国学前教育家,1840年创办了世界上第一所幼儿园,并撰写了《人的教育》、《幼儿园教育学》等著作,系统地提出了幼儿园教育理论,他对于学前教育学从普通教育学中分化出来,成为一门独立的学科做出了巨大贡献。 (2)《世界图解》是世界上第一本图文并茂的儿童读物 (3)蒙台梭利教育法 (4)陶行知创办了我国第一所乡村幼稚园和劳工幼稚园,强调学前教育的重要性。

动物繁殖学知识点整理

1.繁殖(生殖):是指有生命的个体以某种方式繁衍与自己性状相似的后代来延续生命的过程。 2.动物繁殖学:是研究动物生殖活动及其调控规律和调控技术的科学,是加强畜禽品种改良、保证畜牧业快速发展的重要手段,是现代动物科学或畜枚科学中研究最活跃的学科之一。研究内容涵盖了繁殖生理、繁殖技术、繁殖管理、繁殖障碍等多个方面的内容,既包括发情鉴定、人工授精、胚胎移植、妊娘诊断等用技术,也包括动物克隆、胚胎干细胞转基因等当今生命科学领域研究的热点和前沿技术,具有内容丰富、知识更新快实践性强等特点。动物繁殖学的研究意义:提高生产效率;提高畜种质量; 减少生产资料的占有量; 3.雄性生殖器官分化:①生殖腺发育形成睾丸,生殖腺内上皮细胞排列形成精细管索一睾丸网②中肾管、附争管和输精管一精囊腺、前列腺和尿道球腺③生殖结一阴茎④缪勒斯管退化,形成未发育的子宫台 雌性生殖器管的分化:①生殖腺发育形成卵巢,生殖腺表面部分形成皮质索,中央部分形成髓质索②皮质索一原始卵泡③缪勒斯管一子宫、输卵管、阴道。 4.雄性的生殖器官及机能:组成,睾丸、附睾、输精管、副性腺、尿生殖道、阴茎、阴囊。 睾丸:是雄性动物的生殖腺。卵圆形或长卵圆形,分为游离缘和附着缘(附睾附着侧) 隐睾: 动物出生或成年后睾丸未能进入阴囊,仍留在腹腔内,该动物不做种用。 睾丸的组织结构:睾丸表面被以浆膜,即固有鞘膜,其内 为致密结缔组织构成的睾丸白膜,睾丸白膜从睾丸头向 睾丸实质部伸入结缔组织索,构成睾丸纵隔,向四周伸 出的放射状结缔组织小梁,为中隔,将睾丸分成许多睾 丸小叶,每个小叶内由2-3条精细管组成,精细管在 小叶顶端汇合成直细管,形成睾丸网,盘曲成附睾头。 精细管:是精子产生的场所,其内充满液体,精细管的管 壁由外向内为结缔组织纤维、基膜和复层的生殖上皮 (生精细胞和支持细胞)。 睾丸的功能:①合成并分泌雄激素:精细管之间的间质细 胞分泌雄激素,精细管管壁的支持细胞分泌抑制素、激活素等;②精子生成:由精细管生殖上皮的生殖细胞生成; 睾丸支持细胞的主要作用:①参与形成血睾屏障,创造了相对稳定的生精环境。②支持生精细胞,促进生精细胞转位及精子释放;③分泌蛋白质及细胞因子;④营养生精细胞 附睾:附着于睾丸的附着缘,分为头、体和尾;附睾头由13-20条睾丸输出管组成。机能:①促进精子成熟②吸收作用③运输作用④贮存作用(微酸环境(pH=6.2-6.8)、高渗透压(400)、低温) 阴囊:具有温度调节能力,保护精子正常生成。 输精管:参与形成精液;射精时其强有力的收缩作用使精子射出。 副性腺:由精囊腺、前列腺和尿道球腺组成。精囊腺和输精管共同开口于尿生殖道骨盆部精阜。前列腺由体部和扩散部组成。犬无尿道球腺。副性腺的机能:①冲洗尿生殖道(尿道球腺的分泌物先排出,冲洗残留的尿液)②稀释、营养、活化和保护精子③运送精子④形成阴道栓,防止精液倒流(尿道球腺分泌物的凝固作用,形成阴道栓,防止精液倒流。) 尿生殖道:尿生殖道是精液和尿液的共同通道。由骨盆部和阴茎部组成。其中的精阜是输精管、精囊腺、前列腺的共同开口。 阴茎和包皮:阴茎为粗细不等的长圆锥形,主要由海绵体组成,内有纤维组织和毛细血管,勃起时可增大数倍。包皮是双层鞘囊,分为内包皮和外包皮,猪有包皮憩室. 5.雌性动物的生殖器官及机能:卵巢、输卵管、子宫、阴道、外阴部

小学教育学-心理学的知识要点全概括

教育理论基础知识手抄全知识点 一、教育学 1、教育学是研究教育现象、揭示教育规律的一门科学。 2、我国春秋末年的《学记》是世界上第一部论述教育问题的专著。比古罗马昆体良的《论演说家的教育》早约三百年。其中的主要思想有:“学不躐等”、“不陵节而施”(体现了循序渐进的教学原则);“道而弗牵、强而弗抑、开而弗达”(反映了启发性教学原则);“教学相长”(体现了教师主导作用与学生主体作用相统一的教学规律)。 3、捷克夸美纽斯1632年的《大教学论》是近代第一部系统论述教育问题的专著。他提出了班级授课制。 4、美国杜威的《民本主义与教育》强调“儿童中心”,提出了“做中学”的方法,开创了“现代教育派”。 5、苏联赞可夫的《教学与发展》把学生的“一般发展”作为教学的出发点与归属。 6、美国布鲁纳的《教育过程》的主要思想是结构主义和发现法的教学方法。 7、苏联苏霍林斯基的《给教师的建议》、《把整个心灵献给孩子》,其著作被称为“活的教育学”和“学校生活的百科全书”。 8、教育的概念:广义指社会教育、学校教育和家庭教育三个方面;狭义指学校教育;偏义指思想品德教育。 9、教育的社会属性有:永恒性、历史性、相对独立性。 10、我国封建社会学校的教学内容主要是:“四书” (《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》);“五经” (诗、书、礼、易、春秋)。其贯穿了儒家思想。 11、遗传素质对人的身心发展不起决定作用,社会环境对人的发展起着决定性作用。但环境决定论又是错误的,因为人接受环境影响不是消极的、被动的,而是积极的能动的实践过程。 12、我国普通中学的双重任务是:培养各行各业的劳动后备力量;为高一级学校输送合格新生。 13、我国全面发展教育的组成部分是德育、智育、体育、美育和劳动技术教育。 14、“双基”是指系统的科学文化基础知识和基本技能技巧。 15、智育的任务之一是发展学生的智力,包括观察力、想象力、思维力、记忆力和注意力,其中思维能力是决定性的因素。

最新教育学(小学教育学知识点整理)

小学教育学考点 第一章教育与教育学 1、教育的概念 教育是培养人的一种社会活动,主要指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地通过学校教育,对受教育者的身心施加影响,促使他们朝着期望方向发展的活动。 2、学校教育制度 (1)学校教育制度在形式上的发展 正规教育的主要标志是近代以学校系统为核心的教育制度的建立,又称制度化教育。教育制度的发展经历了从前制度化教育到制度化教育再到非制度化教育的过程。 前制度化教育始于与社会同一时期产生的人类早期教育。中国近代制度化教育兴起的标志是清朝末年的“废科举,兴学校”,以及随之颁布的全国统一的教育宗旨和近代学制。中国近代系统完备的学制系统产生于1902年的《钦定学堂章程》(又称“壬寅学制”〉以及1904年的《奏定学堂章程》(又称“癸卯学制”)。 相对于制度化教育而言,非制度化教育所推崇的理想是:“教育不应再限于学校的围墙之内。”(2)现代教育制度发展的趋势 ①加强学前教育并重视与小学教育的衔接②强化普及义务教育并延长义务教育年限 ③普通教育与职业教育朝着相互渗透的方向发展④高等教育的类型日益多样化 ⑤学历教育与非学历教育的界限逐渐淡化⑥教育制度有利于国际交流 3、古代中国教育 中国早在4000多年前的夏代,就有了学校教育的形态。西周以后,形成了六艺教育,即六门课程:礼、乐、射、御、书、数。 隋唐以后盛行科举制度。宋代以后,程朱理学成为国学,儒家经典被缩减为“四书”、“五经”,特别是《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》四书被作为教学的基本教材和科举考试的依据,明代以后,八股文被规定为考科举的固定格式,一直到光绪三十一年(1905),清政府才下令废科举开学堂。 4、20世纪以后世界教育的特征 (1)教育的终身化(2)教育的全民化(3)教育的民主化 (4)教育的多元化(5)教育技术的现代化 5、历史上的教育学思想 (1)中国古代的教育学思想 以孔子为代表的儒家文化对中国文化教育的发展产生了极其深远的影响。孔子很注重后天的教育工作,主张“有教无类”,大力创办私学,孔子的学说以“仁”为核心,以“仁”为最高道德标准,重视因材施教。他很强调学习与思考相结合,学习与行动相结合。 先秦时期以墨翟为代表的墨家与儒家并称显学。墨翟以“兼爱”和“非攻”为教,同时注重文史知识的掌握和逻辑思维能力的培养,还注重科学技术的传习。 道家主张回归自然、“复归”人的自然本性,一切任其自然,便是最好的教育。 战国后期,《学记》总结了儒家的教育理论和经验。《学记》提出“化民成俗,其必由学”、“建国君民,教学为先”,设计了从基层到中央的完整的教育体制,提出了教学相长的辩证关系和“师严然后

金属工艺学重点知识点

属 工 -艺 学 第 五 版 上 强度:金属材料在里的作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力。指标:屈服点(b s)、抗拉强度(b b)塑性:金属材料在力的作用下产生不可逆永久变形的能力。指标:伸长率(S)、断面收缩率( 3 硬度:金属材料表面抵抗局部变形,特别是塑性变形压痕、划痕的能力。 1布氏硬度:HBS (淬火钢球)。HBW (硬质合金球) 指标:-2洛氏硬度:HR (金刚石圆锥体、淬火钢球或硬质和金球) 3韦氏硬度 习题: 1什么是应力,什么是应变? 答:试样单位面积上的拉称为应力,试样单位长度上的伸长量称为应变。 5、下列符号所表示的力学性能指标名称和含义是什么?

答:b b:抗拉强度,材料抵抗断裂的最大应力。 (7 S :屈服强度,塑性材料抵抗塑性变形的最大应力。 6:条件屈服强度,脆性材料抵抗塑性变形的最大应力 7 -1 :疲劳强度,材料抵抗疲劳断裂的最大应力。 S:延伸率,衡量材料的塑性指标。 a k :冲击韧性,材料单位面积上吸收的冲击功。 HRC洛氏硬度,HBS压头为淬火钢球的布氏硬度。HBW压头为硬质合金球的布氏硬度。 过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度之差。冷却速度越快,实际结晶温度越低,过冷度越大。纯金属的结晶包括晶核的形成和晶核的长大。 同一成分的金属,晶粒越细气强度、硬度越高,而且塑性和韧性也越好。 原因:晶粒越细,晶界越多,而晶界是一种原子排列向另一种原子排列的过度,晶界上的排列是犬牙交错的,变形是靠位错的变移或位移来实现的,晶界越多,要跃过的障碍越多。 M提高冷却速度,以增加晶核的数目。 J 2在金属浇注之前,向金属液中加入变质剂进行变质处理,以增加外来晶核,还可以采用热处理或塑性加工方法,使固态金属晶粒细化。 3采用机械、超声波振动,电磁搅拌等 合金:两种或两种以上的金属元素,或金属与非金属元素溶合在一起,构成具有金属特性的新物质。组成元素成为组员。 U、固溶体:溶质原子溶入溶剂晶格而保持溶剂晶格类型的金属晶体。 铁碳合金组织可分为:2、金属化合物:各组员按一定整数比结合而成、并具有金属性质的均匀物质 (渗 < 碳体) 3、机械混合物:结晶过程所形成的两相混合组织。

动物繁殖学复习资料

一、名词解释(6个) 1、红体 成熟卵泡破裂、排卵后,由于卵泡液排出,卵泡壁塌陷皱缩,从破裂的卵泡壁血管流出血液和淋巴液,聚积于卵泡腔内形成血凝块,称为红体。 2、黄体 卵泡内膜分生出血管,布满于发育中的黄体,卵泡内膜细胞也移入黄体细胞之间,由于吸取脂类而使颗粒细胞变成黄色,称为黄体。 3、睾丸下降 睾丸在胎儿期存在于腹腔内,在动物出生前或出生后,睾丸才由腹腔沿腹股沟管进入阴囊内。 4、隐睾 动物出生或成年后,一侧或双侧睾丸未能进入阴囊,仍留于腹腔或腹股沟内的现象。 5、卵泡发育波 雌性动物在一个发情周期中,卵巢上有群体卵泡发育到三级卵泡及少数卵泡发育到成熟卵泡大小时,发生闭琐退化或排卵的现象。 6、皮质反应 卵子激活后,胞质内皮质颗粒向卵质膜下移动,并且与卵质膜融合,释放内容物的过程。 7、透明带反应 透明带在皮质酶作用下,糖蛋白分子结构发生变化,导致精子无法识别和穿过透明带的现象。 8、卵黄膜反应 精子进入卵黄膜时,精子质膜与卵黄膜融合,卵黄膜立即发生变化,表现为卵黄紧缩,卵黄膜增厚,并排出部分液体进入卵黄周隙。 9、顶体反应 获能后的精子,在受精部位与卵子相遇,顶体结构的囊泡形成和顶体内酶的激活与释放的过程。

10、情期受胎率 即妊娠母畜头数占配种情期数的百分率。 11、卵丘 随着卵泡液增多,卵泡腔扩大,初级卵母细胞、透明带、放射冠及部分卵泡细胞突入卵泡腔内形成卵丘。 12、精子获能 哺乳动物精子离开雄性生殖道时,还不能立即与卵子受精,必须在雌性生殖道内经历一段时间,在形态和生理上发生某些变化,机能进一步成熟,才具备获得受精的能力。 13、适配年龄 根据品种、个体发育及繁殖能力等,确定适用于配种的公畜年龄。 14、胚胎附植 胎在子宫中定位后结束游离状态,开始同母体建立紧密的联系,这个过程称为附植 15、胚胎分割 是指利用特制的玻璃针或显微刀片,采用机械方法将早期胚胎显微分割成2、4、8或更多等分,人工制造同卵双生或同卵多生的技术。 16、妊娠识别 在妊娠初期,孕体发出信号(类固醇激素或蛋白质)传递给母体作用于母体,母体随即产生反应,以识别孕体的存在。由此,母体和孕体建立密切联系,促进孕体进一步发育,这一生理过程叫妊娠识别。 17、同期发情 采用外源生殖激素等方法使一群母畜在同一时期发情并排卵的技术。 18、超数排卵 是应用外源性促性腺激素诱发卵巢多个卵泡发育,并排出具有受精能力的卵子的方法,称为超数排卵,简称“超排”。 19、繁殖力 家畜维持正常繁殖机能、生育后代的能力

小学教育学知识点大全

教育学 第一章教育与教育学 1、教育的概念 教育是培养人的一种社会活动,主要指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地通过学校教育,对受教育者的身心施加影响,促使他们朝着期望方向发展的活动。 2、学校教育制度 (1)学校教育制度在形式上的发展 正规教育的主要标志是近代以学校系统为核心的教育制度的建立,又称制度化教育。教育制度的发展经历了从前制度化教育到制度化教育再到非制度化教育的过程。 前制度化教育始于与社会同一时期产生的人类早期教育。中国近代制度化教育兴起的标志是清朝末年的“废科举,兴学校”,以及随之颁布的全国统一的教育宗旨和近代学制。中国近代系统完备的学制系统产生于1902年的《钦定学堂章程》(又称“壬寅学制”〉以及1904年的《奏定学堂章程》(又称“癸卯学制”)。 相对于制度化教育而言,非制度化教育所推崇的理想是:“教育不应再限于学校的围墙之内。” (2)现代教育制度发展的趋势 ①加强学前教育并重视与小学教育的衔接 ②强化普及义务教育并延长义务教育年限

③普通教育与职业教育朝着相互渗透的方向发展 ④高等教育的类型日益多样化 ⑤学历教育与非学历教育的界限逐渐淡化 ⑥教育制度有利于国际交流 3、古代中国教育 中国早在4000多年前的夏代,就有了学校教育的形态。西周以后,形成了六艺教育,即六门课程:礼、乐、射、御、书、数。 隋唐以后盛行科举制度。宋代以后,程朱理学成为国学,儒家经典被缩减为“四书”、“五经”,特别是《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》四书被作为教学的基本教材和科举考试的依据,明代以后,八股文被规定为考科举的固定格式,一直到光绪三十一年(1905),清政府才下令废科举开学堂。 4、20世纪以后世界教育的特征 (1)教育的终身化(2)教育的全民化(3)教育的民主化 (4)教育的多元化(5)教育技术的现代化 5、历史上的教育学思想 (1)中国古代的教育学思想 以孔子为代表的儒家文化对中国文化教育的发展产生了极其深远的影响。孔子很注重后天的教育工作,主张“有教无类”,大力创办私学,孔子的学说以“仁”为核心,以“仁”为最高道德标准,重视因材施教。他很强调学习与思考相结合,学习与行动相结合。 先秦时期以墨翟为代表的墨家与儒家并称显学。墨翟以“兼爱”和“非攻”为教,同时注重文史知识的掌握和逻辑思维能力的培养,还注重科学技术的传习。