高中物理3.1课后习题答案

第一章 第一节

1. 答:在天气干躁的季节,脱掉外衣时,由于摩擦,外衣和身体各自带了等量、异号的电荷。

接着用手去摸金属门把手时,身体放电,于是产生电击的感觉。

2. 答:由于A 、B 都是金属导体,可移动的电荷是自由电子,所以,A 带上的是负电荷,这是

电子由B 移动到A 的结果。其中,A 得到的电子数为8

1019

10 6.25101.610

n --=

=??,与B 失去的电子数相等。

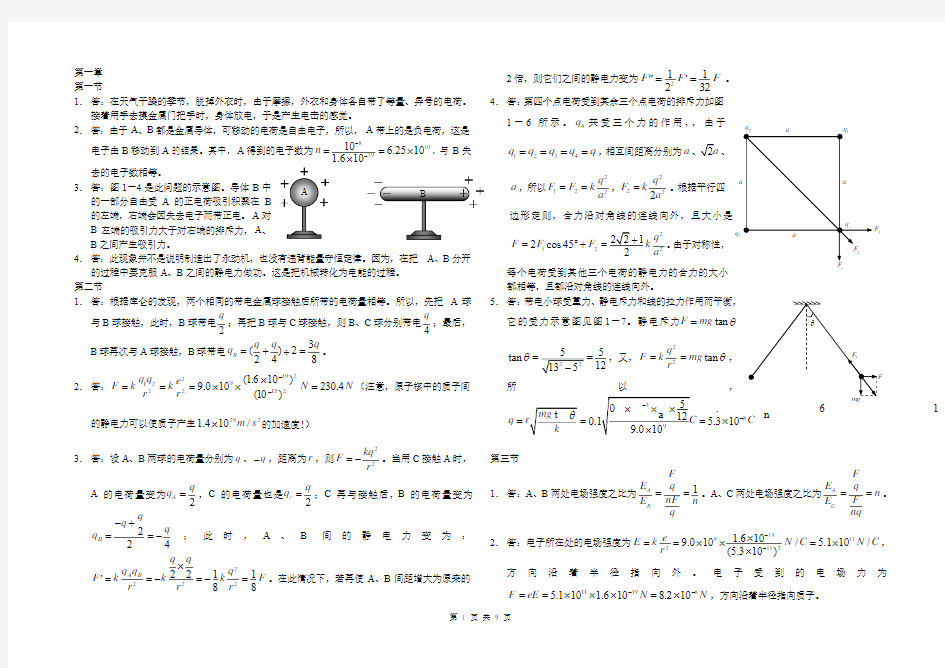

3. 答:图1-4是此问题的示意图。导体B 中的一部分自由受A 的正电荷吸引积聚在B 的左端,右端会因失去电子而带正电。A 对B 左端的吸引力大于对右端的排斥力,A 、B 之间产生吸引力。

4. 答:此现象并不是说明制造出了永动机,也没有违背能量守恒定律。因为,在把A 、B 分开

的过程中要克服A 、B 之间的静电力做功。这是把机械转化为电能的过程。 第二节

1. 答:根据库仑的发现,两个相同的带电金属球接触后所带的电荷量相等。所以,先把A 球

与B 球接触,此时,B 球带电

2q ;再把B 球与C 球接触,则B 、C 球分别带电4

q

;最后,B 球再次与A 球接触,B 球带电3()2248

B q q q

q =+÷=。

2. 答:192291222152

(1.610)9.010230.4(10)q q e F k k N N r r --?===??=(注意,原子核中的质子间

的静电力可以使质子产生292

1.410/m s ?的加速度!)

3. 答:设A 、B 两球的电荷量分别为q 、q -,距离为r ,则2

2kq F r

=-。当用C 接触A 时,

A 的电荷量变为2A q q =

,C 的电荷量也是2

c q

q =;C 再与接触后,B 的电荷量变为224

B q

q q q -+

==-;此时,A 、B 间的静电力变为:2222112288

A B q q q q q F k k k F r r r ?

'==-=-=。在此情况下,若再使A 、B 间距增大为原来的2倍,则它们之间的静电力变为2

11232

F F F "='= 。 4. 答:第四个点电荷受到其余三个点电荷的排斥力如图

1-6所示。4q 共受三个力的作用,,由于1234q q q q q ====,

相互间距离分别为a

、a ,所以2122q F F k a ==,2

222q F k a

=。根据平行四

边形定则,合力沿对角线的连线向外,且大小是

2

1222cos 45q

F F F k a

=?+=。由于对称性,

每个电荷受到其他三个电荷的静电力的合力的大小

都相等,且都沿对角线的连线向外。 5. 答:带电小球受重力、静电斥力和线的拉力作用而平衡,

它的受力示意图见图1-7。静电斥力tan F mg θ=

5tan 12

θ==,又,2

2tan q F k mg r θ==,

所

以

,

8

.

6

1

n 5.310q C

-==?

第三节

1. 答:A 、B 两处电场强度之比为1A B F E q nF E n q

==。A 、C 两处电场强度之比为A C

F

E q

n F E nq ==。

2. 答:电子所在处的电场强度为19

9112112

1.6109.010/ 5.110/(5.310)

e E k N C N C r --?==??=??,方向沿着半径指向外。电子受到的电场力为

111985.110 1.6108.210F eE N N --==???=?,方向沿着半径指向质子。

3

q 1

3

3. 答:重力场的场强强度等于重力与质量的比值,即mg

g m

=,单位是牛顿每千克,方向竖直向下。

4. 答:这种说法是错误的。例如,如图1-9所

示,有一带电粒子以平行于金属板的初速度射入电场,它沿电场线的方向做匀加速运动,而沿初速度方向做匀速运动,它的运动轨迹是曲线。也就是说,它的运动轨迹与电场线不重合。 5. (1)因为电场线的疏密程度反映电场强度的

强弱,所以,B 点的电场最强,C 点的电场最 弱。

(2)A 、B 、C 三点的电场强度的方向如图1-10所示。

(3)负电荷在A 、B 、C 三点时的受力方向如图1-10所示。 6. 答:小球受到重力、电场力F ,轻绳拉力T F 的

作用而处于平衡状态,它的受力情况如图1-11

所示。由图可知,

tan 30Eq F mg mg

==?,

268

1.01010tan 30/

2.910/2.010mg E N C N C q --??=?=

=??。 7. 答:因为12Q Q >,所以,在1Q 左侧的x 轴上,1Q 产生的电

场的电场强度总是大于2Q 产生的电场的电场强度,且方向总是指向x 轴负半轴,在0x =和

6x cm =之间,电场强度总是指向x 轴的正方向。所以,只有在2Q 右侧的x 轴上,才有可

能出现电场强度为0的点。

(1)设该点距离原点的距离为x ,则12220(6)

Q Q k

k x x -=-,即22

4(6)0x x --=,解得14x cm =(不合题意,舍去)和12x cm =。所以,在212x cm =处电场强度等于0。

(2)在x 坐标轴上06x cm <<和12x cm >的地方,电场强度的方向总是沿x 轴的正方向

的。 第四节

1. 答:8

9

61015410

pA

A E V V q ?--?===?;109221015310pA A E q J J ?--'==??=?。 2. 答:(1)pA A E q

?=

,pB B E q

?=

。因为pA pB E E >。所以A B ??>,可见A 点电势比B

点高。(2)pC pC C E E q

q

?=

=-

-,pD pD B E E q

q

?=

=-

-。因为pC pD E E >。所以C D ??<,

可见D 点电势比C 点高。(3)0pE E E q

?=

<,0pF pF F E E q

q

?=

=-

>-,可见F E ??>,故

F 点的电势比E 点高。小结:(1)在电场中,同一正试探电荷的电势能越大的点,电势越高;同一正试探电荷在电势越高的点,电势能越大。(2)在电场中,同一负试探电荷的电势能越大的点,电势越低;同一负试探电荷在电势越高的点,电势能越小。(3)正的试探电荷电势能为负值的点的电势小于负的试探电荷电势能为负值的点的电势。 3. 答:(1)沿着电场线的方向,电势是逐渐降低的,所以M 点的电势比N 点高。(2)先假设

正试探电荷从M 点沿着与电场线始终垂直的路径移动到与P 在同一条电场线上的M ',这一过程静电力不做功。再把这一电荷从M '移动到P 点,全过程静电力做正功。所以,从M

移动到P 静电力做正功,电势能减少,

pM pP E E q

q

>

,M 点电势比P 点电势高。

4. 答:因p E mgh =,故p E gh m

?==,可见重力势为gh 。

B

6. 答:假设两个电势不同的等势面相交。因为空间任一点的电势只能有一个惟一的值,所以相

交徙的电势就一定相等,这两个等势面的值就不能不同,这与题设条件矛盾。所以,电场中两个电势不同的等势面不能相交。

7. 答:根据电场线与等势面一定垂直的结论,画出的电场线的大致分布如图1-15所示。

因为

10A B V ??==,6c V ?=,取1q C =,可得静电力所做的功为

()

0A B A

B

A

B

W q q

q ???

?=-=-=

()1

(106)A C A C A C W q q q J J ?

???=-=-=?-= ()1(106)4BC B C B C W q q q J J ????=-=-=?-=

可见,静电力所做的功AC BC W W = 第五节

1. 9821020410AB AB W qU J J --==-??=-?。静电力做负功,电势能增加8

440J -? 2. 答:一个电子电荷量19

1.610

e C -=?,电子增加的动能等于静电力做的功,因为

19

19

11 1.6101 1.610W qU e V C V J

--==?=??=

?,所以191 1.610eV J -=?。 3. 答:因为电场线总是电势高的等势面指向电势低的等势低的等势面,所以,由课本图1.5-2可知:(1)B 点的电势高于A 点的电势,把负电荷从A 移到B 静电力做正功,电势能减少,

负电荷在A 点的电势能较大。(2)负电荷从B 移动到A 时,静电力做负功。(3)0AB U <,

0BA U >

第6节 电势差与电场强度的关系

1. 答:两板间的电场强度3

42

9.010/9.010/1010

U E V m V m d -?===??。尘埃受到的静电力74

2

1.6109.010 1.410F qE N N --==???=?。静电力对尘埃做功

2241.4100.510107.010W Fd J J ---='=????=?

2. 答:(1)看电场线方向知,D

点电势比C 点电势高,42210(5)101000CD CD U Ed V V

-==??-?=-(

2

)

B

板

接

地

时

,

42210310600C CB Ed V V ?-==???=, 422108101600D DB Ed V V ?-==???=,

1000CD C D U V ??=-=-。A 板接地时,42210(7)101400C CA Ed V V ?-==??-?=-,

42210(2)10400D DA Ed V V ?-==??-?=-,1000CD C D U V ??=-=-,可见,不管哪

一板接地,CD U 都是1000V -。(3)19161.610(1000) 1.610CD CD W eU J J --==-??-=?,如果电子先移到E 点再移到D 点,静电力做的功不会改变。这是因为静电力做功与路径无关,只与初末位置有关。

3. 答:空气击穿时的电势差6

8

310100310U Ed V V ==??=?。雷击就是一种空气被击穿的现象。

4. 答:小山坡b 比a 地势更陡些,小石头沿b 边滚下加速度更大些。b 边电势降落比a 边降落

得快,b 边的电场强度比a 边强。可见,电势降落得快的地方是电场强度强的地方。 第7节 静电现象的应用

1. (1)金属球内的自由电子受到点电荷Q +的吸引,所以在靠近Q +的一侧带负电,在离Q

+远的一侧带正电。(2)在静电平衡状态下,金属球的内部电场强度处处为0,就是说感应电荷产生的电场强度与Q +产生的电场强度等大反向。在球心处Q +产生的电场强度为

29Q E k

r +=,所以金属球上感应电荷产生的电场强度大小为2

9Q

E k r

=感,方向指向Q +。(3)如果用导线的一端接触球的左侧,另一端接触球的右侧,导线不可能把球两侧的电荷中和,因为金属球是个等势体,导线连接的是电势相等的两个点,电荷在这两点间不会移动,就像用水管连接高度相等的两个装水容器,水不会在水管内流动一样。 2. 答:6

8

3.0103009.010U Ed V V ==??=?

3. 答:点火器的放电电极做成针状是利用尖端放电现象,使在电压不高的情况下也容易点火。

验电器的金属杆上固定一个金属球是防止出现尖端放电现象,使验电器在电压较高时也不会放电(漏电) 4. 答:因为超高压输电线周围存在很强的电场,带电作业的工人直接进入这样的强电场就会有

生命危险。如果工人穿上包含金属丝的织物制成的工作服,这身工作服就像一个金属网罩,可以起到静电屏蔽的作用,使高压电线周围的电场被工作服屏蔽起来,工人就可以安全作业了。

第8节 电容器的电容

1. (1)把两极板间距离减小,电容增大,电荷量不变,电压变小,静电计指针偏角变小。(2)

把两极间相对面积减小,电容减小,电荷量不变,电压变大,静电计指针偏角变大。(3)在两极板间插入相对介电常数较大的电介质,电容增大,电荷量不变,电压变小,静电计指针偏角变小。 2. 答:由4S C kd

π=

得9

3

6

2

2

44 3.149.0100.11021022.6S kdC m m π--==???????=此面积约为窗户面积的10倍

3. 答:(1)保持与电池连接,则两极间电压不变,12119310 2.710Q UC C C --==??=?,

两极板间距离减半则电容加倍,12

92310

Q UC C -'='=???。极板上电荷量增加了

112.710Q Q C -'-=?(2)移去电池后电容器所带电荷量不变,9Q

U V C

=

=,两极板距离减半后 4.52Q

U V C

'=

=,即两极板间电势差减小了4.5V 。 4. 答:设电容器所带电荷量为Q ,因Q C U =,并且4S C kd π=,所以4Q S U kd π=,4Q

U S kd π=。

又因为U E d

=,所以4Q

U E k d S π==。可见,电场强度与两极间距离无关,只与电容器所

带电荷量和极板面积有关。

第9节 带电粒子在电场中的运动

1. 答:解法一:1917

2 1.61090 2.910k k E E qU J J --?===???=?;解法二:U E d

=,

172.910U W Eqd qd qU J d -====?;解法三:U E d

=,qE a m =,2

2v ad =,2171 2.9102

k E mv qU J -===?,可见,第一种方法最简单。

2. 答:如果电子的动能减少到等于0的时候,电子恰好没有到达N 极,则电流表中就没有电

流。由动能定理0km W E =-,W eU =-得:210

2

k m

e e U E m v -=-=-

。

6/ 2.1010/v s m s ===?。 3. 答:设加速电压为0U ,偏转电压为U ,带电粒子的电荷量为q ,质量为m ,垂直进入偏转

电场的速度为0v ,偏转电场两极间距离为d ,极板长为l ,则:带电粒子在加速电场中获得

初动能20012

mv qU =,粒子在偏转电场中的加速度qU

a dm

=

,在偏转电场中运动的时间为0l t v =,粒子离开偏转电场时沿静电力方向的速度0

y qUl

v at dmv ==,粒子离开偏转电场时

速度方向的偏转角的正切2

tan y v qUl

v dmv θ=

=

。(1)若电子与氢核的初速度相同,则tan tan e H H e m m θθ=。(3)若电子与氢核的初动能相同,则tan 1tan e

H

θθ=。

4. 答:设加速电压为0U ,偏转电压为U ,带电粒子的电荷量为q ,质量为m ,垂直进入偏转

电场的速度为0v ,偏转电场两极距离为d ,极板长为l ,则:粒子的初动能20012

mv qU =,

粒子在偏转电场中的加速度qU

a dm =

,在偏转电场中运动的时间为0

l t v =,粒子离开偏转电场时沿静电力方向的速度0

y qUl

v at dmv ==

,粒子离开偏转电场时速度方向的偏转角的正切2

tan y v qUl

v dmv θ=

=

,由于各种粒子的初动能相同,即2002mv qU =,所以各种粒子的偏转方向相同;粒子在静电力方向的偏转距离为2222

00

1224qUl Ul y at mdv dU ===,可见各种粒子的偏转距离也相同,所以这些粒子不会分成三束。

5. 答:电子的初动能20012mv eU =,垂直进入匀强电场后加速度eU a dm

=,在偏转电场中运动

的时间为0

l t v =,电子离开偏转电场时沿静电力方向的速度0

y qUl

v at dmv ==,电子离开偏

转电场时速度方向的偏转角的正切

2

00050000.06t a n 0.152221000y

v e U l e U l E l v d

m v d U e

U θ?=

=

=

===

?,8.53θ=?。

第二章 恒定电流 第一节 电源和电流 1. 答:如果用导线把两个带异号电荷的导体相连,导线中的自由电子会在静电力的作用下定向

移动,使带负电荷的导体失去电子,带正电荷的导体得到电子.这样会使得两导体周围的电场迅速减弱,它们之间的电势差很快消失,两导体成为一个等势体,达到静电平衡.因此,导线中的电流是瞬时的.如果用导线把电池的正负极相连,由于电池能源断地把经过导线流到正极的电子取走,补充给负极,使电池两极之间始终保持一定数量的正、负电荷,两极周围的空间(包括导线之中)始终存在一定的电场.导线中的自由电子就能不断地在静电力的作用下定向移动,形成持续的电流.说明:由于电池的内阻很小,如果直接用导线把电池的正负极相连,会烧坏电池,所以实际操作中决不允许这么做.这里只是让明白电池的作用而出此题. 2. 答:19191.61 1.0101.610

q It

n e e -?=

===?? 3. 答:在电子轨道的某位置上考察,电子绕原子核运动的一个周期内有一个电子通过.电子运

动周期2r T v π=,等效电流22e e ev I T

r r ππ==

=.(说明:我们可以假想在电子轨道的某

处进行考察,在安全装置示断有电子从同一位置通过.还可以结合圆周运动和静电力的知识,根据电子与原子核之间的静电力提供向心力,进一步求得电子绕核运动的速度、周期.) 第2节 电动势

1. 答:电源电动势相同,内阻不同.(说明:解决本题要理解电池电动势大小与电池正负极材

料和电解的化学性质有关.也就是说,与非静电力性质有关.两种电池尽管体积大小不同,但电池内的材料相同,非静电力性质相同,所以,电动势相同.而内阻就是电源内部物质对电流的阻碍,和其他导体的电阻一样与导体的形状、体积都有关系. 2. 答:10s 内通过电源的电荷量0.310 3.0q It C C ==?=.(说明:化学能转化为电能的数值

就是把这些电荷从低电势能的极板移送到高电抛能极板的过程中,非静电力做的功

1.5 3.0 4.5W Eq J J ==?=.)

3. 答:乘积EI 的单位是瓦特.因为Eq W

EI P t t

=

==,所以EI 表示非静电力做功的功率,也是电源将其他能转化为电能的电功率.如果3E V =,2I A =,则6EI W =,表示每秒

有6J 其他形式的能转化为电能.(说明:本题也可以从量纲的角度来考虑,要求学生从物理量的复合单位的物理意义入手进行思考.) 第3节 欧姆定律 1. 答:因

11

22

I U I U =,所以1122502mA 12.5mA 10mA 8U I I U ?===>,因此不能用这个电流

表来测量通过这个电阻的电流.(说明:也可以先求通过的电流为10mA 时,电阻两端的电压值(40V ),再将所得的电压值与50V 比较,从而做判断. 2. 答:a b c d R R R R >=>.说明:用直线将图中的4个点与坐标原点连接起来,得到4个电阻的伏安特性曲线.在同一条直线上的不同点,代表的电压、电流不同,但它们的比值就是对应电阻的阻值.b 、c 在同一条直线上,因此电阻相同.在其中三条直线上取一个相同的电压值,可以发现a 的电流最小,因此电阻最大,d 的电流最大,因此电阻最小.也可以根据直线的斜率判断电阻的大小. 3. 答:如图2-4所示. 4. 答:如图2-5所示.(说明:可以根据电阻求出3V 、4V 和5V 时的电流,在坐标系中描点,

画出I U -图象.由于点太少,I U -图象所给出的只是一个粗略估测的结果. 5. 证明:1I k U R

==

第4节 串联电路和并联电路

1. 答:(1)因为1R 与2R 串联,设通过它们的电流为I ,可知11U IR =,12()U I R R =+,所

以电压之比

1

U U

与电阻之比112R R R +相等.(2)设负载电阻为0R ,变阻器下部分电阻为x R ,

电路结构为0R 与x R 并联后,再与()x R R -串联,由串、并联电路的特点可得

000

00

0()()()x

x

cd x x x x x x

R R R R U U U

R R R R R RR R R R R

=

==+-+---+串并.当

0x R =时

0cd U =,当x R R =时cd U U =,所以cd U 可以取0至U 的任意值.说明:可以引导学生

对变阻器滑动触头分别滑到变阻器两端,进行定性分析.还可以将变阻器的这种分压连接与限流连接进行比较,分析它们改变电压的作用和通过它们的电流情况,进一步提高学生的分析能力.

2. 答:甲图中,电流表测到的电流实际上是电压表和电阻并联部分的总电流,所以电阻的测量

值为电压表和电阻并联部分的总电阻,即3387.41080.487.410

V

V RR R R R ?=Ω=Ω++测甲=

,乙图中,

电压表和电流表的内阻的影响,两种测量电路都存在系统误差,甲图中测量值小于真实值,

乙图中测量值大于真实值,但两种电路误差的大小是不一样的.在这里,教科书把电压表的内接和外接问题作为欧姆定律在新情境下的一个应用,没有作为一个知识点,因此教学的着

眼点应该放在基本规律的练习.

3. 答:可能发生.产生这种现象的原因是电压表内阻的影响.当电压表并联在1R 两端时,电

压表和1R 的并联电阻小于1R ,测得的电压小于1R 、2R 直接串联时1R 分得的电压.同样,当电压表和2R 并联时,测得的电压小于1R 、2R 直接串联时2R 分得的电压.所以两次读数之和小于总电压.

4. 答:当使用a 、b 两个端点时,接10V 电压,电流表满偏,即电流为满偏电

流.1()10V g g I R R +=,解得319.510R =?Ω.当使用a 、c 两端点时,

12()100V g g I R R R ++=,解得42910R =?Ω。

5. 答:当使用a 、b 两个端点时,2R 与电流表串联后再与1R 并联,可得

211()()g g g I R R I I R +=-;当使用a 、c 两端点时,1R 与2R 串联后再与电流表并联,可得212()()g g g I R I I R R =-+,联立解得10.41R =Ω,2 3.67R =Ω。说明:本题的困难在于,

不容易理解使用a 、b 两个端点时,2R 与电流表串联再与1R 并联后也是电流表,能够测量电流。

第5节 焦耳定律

1. 答:设电阻1R 消耗的电功率为1P ,电阻2R 消耗的电功率为2P ,…(1)串联电路中各处电

流相等,设电流为I ,则电功率:21P I R =,2

22P I R =,…,221212::::P

P I R I R = ,1212::::P P R R = 此式说明串联电路中各电阻消耗的电功率与其电阻成正比。

(2)并联电路中各电阻两端的电压相等,设电压为U ,则有21U P R =

,2

22

U P R =,…, 1212

11

::::P P R R =

,得证。

(3)因为串联电路总电压等于各部分电压之和,即12U U U =++ ,所以串联电路消耗的总功率1212()P UI I U U P P ==++=++ ,

得证。(4)因为并联电路总电流等于各支路电流之和,即12I I I =++ ,所以并联电路消耗的总功率1212()P UI U I I P P ==++=++ ,得证。

2. 答:(1)接通S 时,1R 直接接在电源两端,电路消耗的电功率为2

12

U P R =

。当S 断开时,1R 、2R 串联后接到电源上,电路消耗的电功率为2

212

U P R R =+。因为12P P >,所以S 接通时,

电饭锅处于加热状态,S 断开时,电饭锅处于保温状态。(2)加热时22212

(

)R U

P R R R '=+,

要使2212

R R P P '=

,必有12

R

R =

。

3. 答:根据灯泡的规格可以知道a c b d R R R R =>=。电路可以看成是由a 、bc 并联部分和d

三部分串联而成。由于电流相同,且并联部分的总电阻小于其中最小的电阻,所以

a d

b

c P P P P >>+。对于bc 并联部分,由于电压相等,b 的电阻小,因此b c P P >。所以

a d

b

c P P P P >>>。

4. 答:(1)当只有电炉A 时,2202210052

A U I A A R r =

==++?。所以200A A

U IR V ==,

2400A A P I R W ==;

(3)当再并联电炉B 时,总电流2201110035222

A

U

I A A R r '==

=+?+。电炉上的电压为11

5018323

A A

B R U U I

V V ===?=。每个电炉上消耗的电功率为2

2550()3336100

A A A U P W W R ''===。

5. 答:电热(消耗的电能)为3

6

2101060 1.210Q Pt J J ==???=?。水升温吸收的热量为

354.210280 6.7210Q Cm T J J '=?=???=?。效率为000010056Q Q

η'

=

?=

第6节 电阻定律

1. 答:小灯泡的电阻为3120.25

U R I

==

Ω=Ω。若铜丝10cm ,横截面直径为1mm ,则铜丝的电阻为8

3220.11.710 2.1710(110)l R s

ρπ

---'==??

Ω=?Ω?。可见,R '比R 小得多,故可以不计导线电阻。

2. 答:导线的电阻为8

32501.7100.17(2.510)4

l R s

ρπ

--==??

Ω=Ω?。空调正常工作时,电流为3

1.5100.17 1.16220

P I V V U ?==?=。 3. 答:盐水柱的体积不变,故横截面积变为原来的34

,因此

22111216

44339

R l S R l S =?=?=,所以21169

R R =

4. 答:211

142

l R S R l ρρ==?=甲

甲甲甲乙乙乙

乙

(1)并联时,::2:1P P R R ==甲乙乙甲;(2)串联时,::1:2P P R R ==甲乙甲乙

第7节 闭合电路的欧姆定律

1. 答:根据闭合电路的欧姆定律,可得11()0.51(8)E I R r A r =+=?Ω+;

22()0.10(13)E I R r A r =+=?Ω+,联立解得: 1.5E V =,2r =Ω。

2. 答:每节干电池的电动势为1.5V ,两节干电池的电动势为3.0V 。设每节干电池的内阻为r ,

两节干电池的总内阻为2r 。由题意得:(3.0 2.2)

0.8U E U V V =-=-=内外又因为2U rI =内,所以0.8 1.6220.25

U r I =

=Ω=Ω?内

3. 答:不接负载时的电压即为电动势,因此600E V μ=,短路时外电阻0R =。根据闭合电

路的欧姆定律:6002030V

E r I

A

μμ==

=Ω。 4. 答:当外电阻为4.0Ω时,电流 1.0U I A R

=

=外

。再由闭合电路的欧姆定律:()E I R r =+,可得0.5r =Ω。当在外电路并联一个6.0Ω的电阻时,46 2.446

R ?=Ω=Ω+并电路总电流为

4.5 1.552.40.5E I A A R r '===++并。路端电压为 3.72U I R V '='=外并。当处电路串联一个

6.0Ω的电阻时,10R =Ω串。电路电流为 4.50.43100.5

E I A A R r ''=

==++并。路端电压为

4.3U I R V ''=''=外串。

5. 答:用电器的电阻为22

6600.6U R P ==Ω=Ω,通过用电器的电流0.60.16

U I A A P ===。

设至少需要n 节电池,串联的分压电阻为0R ,由闭合电路欧姆定律得0)(U nE I nr R =-+,解得060.11.4 1.4

n R =+。因为n 要取整数,所以当010R =Ω,n 有最小值为5。

第8节 多用电表

2. 答:D 、B 、E 3. 答:(1)红表笔(2)红笔表(3)黑表笔

4. 答:黑箱内部有电阻和二极管,它们的连接情况如图所示. 第9节 实验:测电源电池的电动势和内阻

1. 答:该实验方案的主要缺点是,将路端电压和电流分两次测量.由于电表内阻的影响,两次

测量时电路并不处于同一状态,也就是说,测量的电流值,已不是测电压时电路中的电流值了.另外,在测量中需要不断改变电路,操作也不方便.

2. 答:因蓄电池的电动势为2V ,故电压表量程应选3V 挡.若定值值电阻取10Ω,则电路中

电流最大不超过0.2A ,电流值不到电流表小量程的13

,不利于精确读数,故定值电阻只能

取1Ω.若电流表量程选3A ,为了便于读数(应使指针半偏及以上),电流需在1.5A 以上.这

样,电路的总电阻在1.33Ω以下,变化范围太小,不利于滑动变阻器操作,所以电流表量程应选0.6A .当滑动变阻器的阻值大于10Ω时,电流小于0.2A ,电流表示较小,不利于精确读数,所以滑动变阻器的阻值只用到10Ω以内的部分.如果用200Ω的变阻器,大于10Ω的部分几乎无用.所以变阻器选E .(说明:选取实验器材,需要综合考虑,要从“安全可行、测量精确、便于操作”三方面考虑.

3. 答:U I -图象如图所示.由图象可知: 2.03V E =,0.56r =Ω 第10节 简单的逻辑电路 1. 答:(1)如图甲所示(2)如图乙所示. 2. 答:如图所示.(说明:解决这类问题,需要根据实际问题中的信息,抽象出逻辑关系后,

选择能实现该逻辑关系的电路.必要时还应考虑简单逻辑电路的组合. 3. 答:(1)如图所示(2)应使R 增大.当天色还比较亮时,因光线照射,光敏电阻的阻值较

小,但不是很小,此时R 的分压较低,从而会使非门输出一高电压而激发继电器工作,所以应增大R ,使非门输入端电压升高,而输出一低电压,使继电器处于断开状态. 第三章 磁场

第1节 磁现象和磁场

1. 答:喇叭发声的机理:磁体产生的磁场对附近的通电线圈产生力的作用,从而使线圈振动,

带动喇叭的纸盒振动,发出声音.耳机和电话的听筒能够发声也是这个道理.

2. 答:如果有铁质的物体(如小刀等)落入深水中无法取回时,可以用一根足够长的细绳拴一

磁体,放入水中将物体吸住,然后拉上来;如果有许多大头针(或小铁屑等)撒落在地上,可以用一块磁铁迅速地将它们拾起来. 3. 答:磁的应用的分类:(1)利用磁体对铁、钴、镍的吸引力,如门吸、带磁性的螺丝刀、皮

带扣、女式的手提包扣、手机皮套扣等等.(2)利用磁体对通电导线的作用力,如喇叭、耳机、电话、电动机等.(3)利用磁化现象记录信息,如磁卡、磁带、磁盘等等. 第2节 磁感应强度

1. 这种说法不对.磁场中的霜点的磁感应强度由磁场本身决定,与检验电流的大小、方向、通

电导线的长度、受到的安培力的大小均无关.(说明:单纯从数学出发而不考虑公式的物理

意义是学生的一种常见错误.定义式F B IL =是一个定义式,磁场中特定位置的比值F IL

不

变才反映了磁场本身的属性. 2. 由F B IL

=,可知0.0019B T =.

3. 正确的是乙和丙图.由定义式F B IL =可知,当L 一定时,F I

是定值,所以两点的联线应通

过F I -图的坐标原点. 第3节 几种常见的磁场 1. 答:电流方向由上向下

2. 答:小磁针N 极的指向是垂直纸面向外,指向读者.

3. 答:通电螺线管内部的磁感应强度比管口外的大,可根据磁感一越密处,磁感应强度越大来

判断. 4. 答:110.24Wb abcd BS BS ?===;222cos900BS BS ?==?=;

33cos 0.024Wb abcd BS bac BS ?=∠==

第4节 磁场对通电导线的作用力 1. 答:如图所示

2. 答:(1)通电导线的a 端和b 端受到的安培力分别垂直纸面向外和垂直纸面向内,所以导线

会按俯视逆时针方向转动.当转过一个很小的角度后,在向右的磁场分量的作用下,通电导线还会受到向下的安培力.所以导线先转动,后边转动边下移.(2)图3-5所示的甲、乙、丙、丁四个图分别表示虚线框内的磁场源是条形磁体、蹄形磁体、通电螺线管和直流电流及其大致位置.说明:虚线框内的磁场源还可以是通电的环形电流.

3. 答:(

1)设电流方向未改变时,等臂天平的左盘内砝码质量为1m ,右盘的质量为2m ,则由

等臂天平的平衡条件,有:

12m g m g nBIL =-电流方向改变后,同理可得:12()m m g m g nBIL +=+,两式相减,得2mg

B nIL

=.(2)将9n =,0.10l A =,8.78m g =代入2mg

B nIL

=

,得0.48B T =.说明:把安培力的知识与天平结合,可以“称出”磁感应强度,这是一个很有用的方法.

4. 答:弹簧上下振动,电流交替通断.产生这种现象的原因是:通入电流时,弹簧各相邻线圈

中电流方向相同,线圈之间相互吸引,使得弹簧收缩,电路断开;电路断开;电路断开后,

I

乙

丙

N

S

因电流消失,线圈之间相互作用消失,因而弹簧恢复原来的状态,电路又被接通.这个过程反复出现,使得弹簧上下振动,电路交替通断. 第5节 磁场对运动电荷的作用力

1. 答:在图中,A 图中运动电荷所受洛伦兹力的方向在纸面向上;B 图中运动电荷所受洛伦兹

力的方向在纸面向下;C 图中运动电荷所受洛伦兹力的方向垂直纸面指向读者;D 图中运动电荷所受洛伦兹力的方向垂直纸面背离读者.

2. 答:由F qvB =可知,19

6141.610

3.0100.10

4.810F N N --=????=?.

3. 答:能够通过速度选择器的带电粒子必须做直线运动,而做直线运动的带电粒子是沿电场中

的等势面运动的,静电力对带电粒子不做功.同时,洛伦兹力对带电粒子也不做功,所以,

粒子一定做匀速运动,它所受到的洛伦兹力与静电力等大反向,即qE qvB =,所以E v B =.说明:本题还可以进一步引出:

(1)如果粒子所带电荷变为负电荷,仍从左向右入射,此装置是否还能作为速度选择器用?(2)如果带电粒子从右向左入射,此装置是否还能作为速度选择器用?如果可以,那么粒子应该从哪个方向入射?

4. (1)等离子体进入磁场,正离子受到的洛伦兹力的方向向下,所以正离子向了B 板运动,

负离子向A 板运动.因此,B 板是发电机的正极.(2)在洛伦兹力的作用下,正负电荷会分别在B 、A 两板上积聚.与此同时,A 、B 两板间会因电荷的积聚而产生由B 指向A 的电

场.当qE qvB =成立时,A 、B 两板间的电压最大值就等于此发电机的电动势,即

U Ed dvB ==.所以,此发电机的电动势为dvB .

5. 答:荧光屏上只有一条水平的亮线,说明电子束在竖直方向的运动停止了.故障可能是,在

显像管的偏转区产生方向的磁场的线圈上没有电流通过.说明:应该注意的是,水平方向的磁场使电子束产生竖直方向的分速度,而竖直方向的磁场使电子束产生水平方向的分速度. 第6节 带电粒子在匀强磁场

1. 由2

v qvB m r =,得24.610mv r m -==?,722 1.810r m T s ππ-===?

2. 答:(1)由mv m r =∝可知314::::1:3:2112r r r α==质子氚核粒子(2)由2

12

qU mv =和

mv r qB

=

得r =

::r r r α==质子氚核粒子3. 答:由2

1

q U m v =和mv r qB

=

得r ==∝,所以

2222:: 1.08:1 1.17A B A B m m d d ==≈.

4. 答:带电粒子离开回旋加速器时,做匀速圆周运动的半径等于D 形盒的半径,由2

v qvB m r

=得qBr v m

=.所以,粒子离开D 形盒时的动能为2222122k q B r E mv m ==.说明:上述结果

告诉我们,对于电荷量和质量一定的粒子,D 形盒的半径越大、盒内磁感应强度越大,粒子

离开加速器时的动能越大.但是,增大盒半径和增大磁感应强度都受到技术水平的限制.

q

+v

+

v

+

+A

B

C D

高中物理经典试题库1000题

《物理学》基础题库 一、选择题 1、光线垂直于空气和介质的分界面,从空气射入介质中,介质的折射率为n,下列说法中正确的是() A、因入射角和折射角都为零,所以光速不变 B、光速为原来的n倍 C、光速为原来的1/n D、入射角和折射角均为90°,光速不变 2、甘油相对于空气的临界角为42.9°,下列说法中正确的是() A、光从甘油射入空气就一定能发生全反射现象 B、光从空气射入甘油就一定能发生全反射现象 C、光从甘油射入空气,入射角大于42.9°能发生全反射现象 D、光从空气射入甘油,入射角大于42.9°能发生全反射现象 3、一支蜡烛离凸透镜24cm,在离凸透镜12cm的另一侧的屏上看到了清晰的像,以下说法中正确的是() A、像倒立,放大率K=2 B、像正立,放大率K=0.5 C、像倒立,放大率K=0.5 D、像正立,放大率K=2 4、清水池内有一硬币,人站在岸边看到硬币() A、为硬币的实像,比硬币的实际深度浅 B、为硬币的实像,比硬币的实际深度深 C、为硬币的虚像,比硬币的实际深度浅 D、为硬币的虚像,比硬币的实际深度深 5、若甲媒质的折射率大于乙媒质的折射率。光由甲媒质进入乙媒质时,以下四种答案正确的是() A、折射角>入射角 B、折射角=入射角 C、折射角<入射角 D、以上三种情况都有可能发生 6、如图为直角等腰三棱镜的截面,垂直于CB面入射的光线在AC面上发生全反射,三棱镜的临界角() A、大于45o B、小于45o C、等于45o D、等于90o 7、光从甲媒质射入乙媒质,入射角为α,折射角为γ,光速分别为v甲和v乙,已知折射率为n甲>n乙,下列关系式正确的是() A、α>γ,v甲>v乙 B、α<γ,v甲>v乙 C、α>γ,v甲 选修3—3考点汇编 1、物质是由大量分子组成的 (2)1mol 任何物质含有的微粒数相同2316.0210A N mol -=? (3)对微观量的估算 ①分子的两种模型:球形和立方体(固体液体通常看成球形,空气分子占据的空间看成立方体) ②利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量 a.分子质量:mol A M m N = b.分子体积:mol A V v N = c.分子数量:A A A A mol mol mol mol M v M v n N N N N M M V V ρρ= === 2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动 扩散现象) (1)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象,说明了物质分子在不停地运动,同时还说明分子间有间隙,温度越高扩散越快 (2)布朗运动:它是悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,是在显微镜下观察到的。 ①布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显。 ②产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击的不均匀性造成的。 ③布朗运动间接地反映了液体分子的无规则运动,布朗运动、扩散现象都有力地说明物体内大量的分子都在永不停息地做无规则运动。 (3)热运动:分子的无规则运动与温度有关,简称热运动,温度 越高,运动越剧烈 3、分子间的相互作用力 分子之间的引力和斥力都随分子间距离增大而减小。但是分子 间斥力随分子间距离加大而减小得更快些,如图1中两条虚线 所示。分子间同时存在引力和斥力,两种力的合力又叫做分子 力。在图1图象中实线曲线表示引力和斥力的合力(即分子力) 随距离变化的情况。当两个分子间距在图象横坐标0r 距离时, 分子间的引力与斥力平衡,分子间作用力为零,0r 的数量级为 1010-m ,相当于0r 位置叫做平衡位置。当分子距离的数量级大于 m 时,分子间的作用力变得十 分微弱,可以忽略不计了 4、温度 四、力学计算题集粹(49个) 1.在光滑的水平面,一质量m=1kg的质点以速度v0=10m/s沿x轴正方向运动,经过原点后受一沿y轴正方向的恒力F=5N作用,直线OA与x轴成37°角,如图1-70所示,求: 图1-70 (1)如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,则质点从O点到P点所经历的时间以及P的坐标;(2)质点经过P点时的速度. 2.如图1-71甲所示,质量为1kg的物体置于固定斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,1s末后将拉力撤去.物体运动的v-t图象如图1-71乙,试求拉力F. 图1-71 3.一平直的传送带以速率v=2m/s匀速运行,在A处把物体轻轻地放到传送带上,经过时间t=6s,物体到达B处.A、B相距L=10m.则物体在传送带上匀加速运动的时间是多少?如果提高传送带的运行速率,物体能较快地传送到B处.要让物体以最短的时间从A处传送到B处,说明并计算传送带的运行速率至少应为多大?若使传送带的运行速率在此基础上再增大1倍,则物体从A传送到B的时间又是多少? 4.如图1-72所示,火箭平台上放有测试仪器,火箭从地面起动后,以加速度g/2竖直向上匀加速运动,升到某一高度时,测试仪器对平台的压力为起动前压力的17/18,已知地球半径为R,求火箭此时离地面的高度.(g为地面附近的重力加速度) 图1-72 5.如图1-73所示,质量M=10kg的木楔ABC静止置于粗糙水平地面上,摩擦因素μ=0.02.在木楔的倾角θ为30°的斜面上,有一质量m=1.0kg的物块由静止开始沿斜面下滑.当滑行路程s=1.4m时,其速度v=1.4m/s.在这过程中木楔没有动.求地面对木楔的摩擦力的大小和方向.(重力加速度取g=10/m·s2) 图1-73 6.某航空公司的一架客机,在正常航线上作水平飞行时,由于突然受到强大垂直气流的作用,使飞机在10s高度下降1700m造成众多乘客和机组人员的伤害事故,如果只研究飞机在竖直方向上的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动.试计算: (1)飞机在竖直方向上产生的加速度多大?方向怎样? (2)乘客所系安全带必须提供相当于乘客体重多少倍的竖直拉力,才能使乘客不脱离座椅?(g取10m/s2) (3)未系安全带的乘客,相对于机舱将向什么方向运动?最可能受到伤害的是人体的什么部位? (注:飞机上乘客所系的安全带是固定连结在飞机座椅和乘客腰部的较宽的带子,它使乘客与飞机座椅 物理 1.一中子与一质量数为A(A>1)的原子核发生弹性正碰。若碰前原子核静止,则碰撞前与碰撞后中子的速率之比为( ) A. B. C. D. [解析] 1.设中子质量为m,则原子核的质量为Am。设碰撞前后中子的速度分别为v0、v1,碰后原子核的速度为v2,由弹性碰撞可得mv0=mv1+Amv2,m=m+Am,解得v1=v0,故=,A正确。 2.很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一很长的竖直圆筒。一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐。让条形磁铁从静止开始下落。条形磁铁在圆筒中的运动速率( ) A.均匀增大 B.先增大,后减小 C.逐渐增大,趋于不变 D.先增大,再减小,最后不变[解析] 2.对磁铁受力分析可知,磁铁重力不变,磁场力随速率的增大而增大,当重力等于磁场力时,磁铁匀速下落,所以选C。 3.(2014大纲全国,19,6分)一物块沿倾角为θ的斜坡向上滑动。当物块的初速度为v时, 上升的最大高度为H,如图所示;当物块的初速度为时,上升的最大高度记为h。重力加速度大小为g。物块与斜坡间的动摩擦因数和h分别为( ) A.tan θ和 B.tan θ和 C.tan θ和 D.tan θ和 [解析] 3.由动能定理有 -mgH-μmg cos θ=0-mv2 -mgh-μmg cos θ=0-m()2 解得μ=(-1)tan θ,h=,故D正确。 4.两列振动方向相同、振幅分别为A1和A2的相干简谐横波相遇。下列说法正确的是( ) A.波峰与波谷相遇处质点的振幅为|A1-A2| B.波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为A1+A2 C.波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移 D.波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅 [解析] 4.两列振动方向相同的相干波相遇叠加,在相遇区域内各质点仍做简谐运动,其振动位移在0到最大值之间,B、C项错误。在波峰与波谷相遇处质点振幅为两波振幅之差,在波峰与波峰相遇处质点振幅为两波振幅之和,故A、D项正确。 选修3—3期末复习知识点汇总 1、物质是由大量分子组成的 (1)单分子油膜法测量分子直径-V=Sd V 是滴入浅水盘中纯油酸的体积,等于油酸溶液的体积乘以浓度。S 是单分子油膜在水面上形成的面积。 (2)1mol 任何物质含有的微粒数相同2316.0210A N mol -=? (3)对微观量的估算 ①分子的两种模型:球形和立方体(固体液体通常看成球形,空气分子占据的空间看成 立方体) ②利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量 a.分子质量:mol A M m N = b.分子体积:mol A V v N =【固体和液体-分子体积,气体--分子平均占有空间体积】 c.分子数量:A A A A mol mol mol mol M v M v n N N N N M M V V ρρ= ===【M-任意质量;v--任意体积】 2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动 扩散现象) (1)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象,说明了物质分子在不停地运动,同 时还说明分子间有间隙,温度越高扩散越快 (2)布朗运动:它是悬浮在液体中的固体颗粒的无规则运动,不是分子热运动,但颗粒很小,是在显微镜下才能观察到的。 ①布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显; 温度越高,布朗运动越明显。 ②产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞 击的不均匀性造成的。 ③布朗运动间接地反映了液体分子的无规则运动,扩散现象的产生原因是物体分子 做无规则热运动。两者都有力地说明分子在永不停息地做无规则运动。 (3)热运动:分子的无规则运动与温度有关,简称热运动,温度越高,运动越剧烈。 布朗运动不是分子热运动,扩散现象是分子热运动。 3、分子间的相互作用力 分子之间的引力和斥力都随分子间距离增大而减小。但是分子间 斥力随分子间距离加大而减小得更快些,如图1中两条虚线所示。 分子间同时存在引力和斥力,两种力的合力又叫做分子力,随距 离的增加,分子力先减小,后增加,再减小。。在图1图象中实 线曲线表示引力和斥力的合力(即分子力)随距离变化的情况。当两个分子间距在图象横 坐标0r 距离时,分子间的引力与斥力平衡,分子间作用力为零,0r 的数量级为1010-m , 相当于0r 位置叫做平衡位置。当分子距离的数量级大于 m 时,分子间的作用力变得十分微弱,可以忽略不计了 4、温度 宏观上的温度表示物体的冷热程度,微观上的温度是物体大量分子热运动平均动能的标志,不同分子温度相同,平均速率不一定相同。热力学温度与摄氏温度的关系: 273.15T t K =+。热力学温度是国际单位制中的基本单位。 5、分子势能 分子间存在着相互作用力,因此分子间具有由它们的相对位置决定的势能,这就是分 子势能。分子势能的大小与分子间距离有关,分子势能的大小变化可通过宏观量体积来反映。(0r r =时分子势能最小)固体分子和液体内部分子通常处于平衡位置, 势能最小。分子势能随距离增加,先减小,再增加。 当0r r >时,分子力为引力,当r 增大时,分子力做负功,分子势能增加 当0r r <时,分子力为斥力,当r 减少时,分子力做负功,分子是能增加 《物理学》题库 一、选择题 1、光线垂直于空气和介质的分界面,从空气射入介质中,介质的折射率为n,下列说法中正确的是() A、因入射角和折射角都为零,所以光速不变 B、光速为原来的n倍 C、光速为原来的1/n D、入射角和折射角均为90°,光速不变 2、甘油相对于空气的临界角为42.9°,下列说法中正确的是() A、光从甘油射入空气就一定能发生全反射现象 B、光从空气射入甘油就一定能发生全反射现象 C、光从甘油射入空气,入射角大于42.9°能发生全反射现象 D、光从空气射入甘油,入射角大于42.9°能发生全反射现象 3、一支蜡烛离凸透镜24cm,在离凸透镜12cm的另一侧的屏上看到了清晰的像,以下说法中正确的是() A、像倒立,放大率K=2 B、像正立,放大率K=0.5 C、像倒立,放大率K=0.5 D、像正立,放大率K=2 4、清水池内有一硬币,人站在岸边看到硬币() A、为硬币的实像,比硬币的实际深度浅 B、为硬币的实像,比硬币的实际深度深 C、为硬币的虚像,比硬币的实际深度浅 D、为硬币的虚像,比硬币的实际深度深 5、若甲媒质的折射率大于乙媒质的折射率。光由甲媒质进入乙媒质时,以下四种答案正确的是() A、折射角>入射角 B、折射角=入射角 C、折射角<入射角 D、以上三种情况都有可能发生 6、如图为直角等腰三棱镜的截面,垂直于CB面入射的光线在AC面上发生全反射,三棱镜的临界角() A、大于45o B、小于45o C、等于45o D、等于90o 7、光从甲媒质射入乙媒质,入射角为α,折射角为γ,光速分别为v甲和v乙,已知折射率为n甲>n乙,下列关系式正确的是() A、α>γ,v甲>v乙 B、α<γ,v甲>v乙 C、α>γ,v甲 高中物理选修3-3复习 专题定位本专题用三讲时分别解决选修3-3、3-4、3-5中高频考查问题,高考对本部分内容考查的重点和热点有: 选修3-3:①分子大小的估算;②对分子动理论内容的理解;③物态变化中的能量问题; ④气体实验定律的理解和简单计算;⑤固、液、气三态的微观解释和理解;⑥热力学定律的理解和简单计算;⑦用油膜法估测分子大小等内容. 选修3-4:①波的图象;②波长、波速和频率及其相互关系;③光的折射及全反射;④光的干涉、衍射及双缝干涉实验;⑤简谐运动的规律及振动图象;⑥电磁波的有关性质. 选修3-5:①动量守恒定律及其应用;②原子的能级跃迁;③原子核的衰变规律;④核反应方程的书写;⑤质量亏损和核能的计算;⑥原子物理部分的物理学史和α、β、γ三种射线的特点及应用等. 应考策略选修3-3内容琐碎、考查点多,复习中应以四块知识(分子动理论、从微观角度分析固体、液体、气体的性质、气体实验定律、热力学定律)为主干,梳理出知识点,进行理解性记忆. 选修3-4内容复习时,应加强对基本概念和规律的理解,抓住波的传播和图象、光的折射定律这两条主线,强化训练、提高对典型问题的分析能力. 选修3-5涉及的知识点多,而且多是科技前沿的知识,题目新颖,但难度不大,因此应加强对基本概念和规律的理解,抓住动量守恒定律和核反应两条主线,强化典型题目的训练,提高分析综合题目的能力. 第1讲热学 高考题型1热学基本知识 解题方略 1.分子动理论 (1)分子大小 ①阿伏加德罗常数:N A=6.02×1023 mol-1. ②分子体积:V0=V mol N A(占有空间的体积). ③分子质量:m0=M mol N A. ④油膜法估测分子的直径:d=V S. (2)分子热运动的实验基础:扩散现象和布朗运动. ①扩散现象特点:温度越高,扩散越快. ②布朗运动特点:液体内固体小颗粒永不停息、无规则的运动,颗粒越小、温度越高,运动越剧烈. (3)分子间的相互作用力和分子势能 ①分子力:分子间引力与斥力的合力.分子间距离增大, 引力和斥力均减小;分子间距离减小,引力和斥力均增大,但斥力总比引力变化得快. ②分子势能:分子力做正功,分子势能减小;分子力做负功,分子势能增大;当分子间距为r0(分子间的距离为r0时,分子间作用的合力为0)时,分子势能最小. 2.固体和液体 (1)晶体和非晶体的分子结构不同,表现出的物理性质不同.晶体具有确定的熔点.单晶体表现出各向异性,多晶体和非晶体表现出各向同性.晶体和非晶体在适当的条件下可以相互转化. (2)液晶是一种特殊的物质状态,所处的状态介于固态和液态之间.液晶具有流动性,在光学、电学物理性质上表现出各向异性. (3)液体的表面张力使液体表面具有收缩到最小的趋势,表面张力的方向跟液面相切. 高中物理3-3知识点总结 一、分子动理论 1、物体是由大量分子组成的 微观量:分子体积V0、分子直径d 、分子质量m 0 宏观量:物质体积V 、摩尔体积V A、物体质量m、摩尔质量M、物质密度ρ。 联系桥梁:阿伏加德罗常数(N A =6.02×1023 mol -1 ) A V M V m ==ρ (1)分子质量:A A 0N V N M N m m A ρ=== (2)分子体积:A A 0N M N V N V V A ρ=== (对气体,V 0应为气体分子占据的空间大小) (3)分子大小:(数量级10-1 0m) 球体模型.30)2 (34d N M N V V A A A πρ=== 直径3 06πV d =(固、液体一般用此模型) 油膜法估测分子大小:S V d = S —单分子油膜的面积,V —滴到水中的纯油酸的体积 错误!立方体模型.3 0=V d (气体一般用此模型;对气体,d应理解为相邻分子间的平均距离) 注意:固体、液体分子可估算分子质量、大小(认为分子一个挨一个紧密排列); 气体分子间距很大,大小可忽略,不可估算大小,只能估算气体分子所占空间、分子质量。 (4)分子的数量:A A N M V N M m nN N A ρ== = 或者 A A N M V N V V nN N A A ρ=== 2、分子永不停息地做无规则运动 (1)扩散现象:不同物质彼此进入对方的现象。温度越高,扩散越快。直接说明了组成物体的分子总是不停地做无规则运动,温度越高分子运动越剧烈。 (2)布朗运动:悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动。 发生原因是固体微粒受到包围微粒的液体分子无规则运动地撞击的不平衡性造成的.因而间接 ..说明了液体分子在永不停息地做无规则运动. 错误!布朗运动是固体微粒的运动而不是固体微粒中分子的无规则运动. ②布朗运动反映液体分子的无规则运动但不是液体分子的运动. ③课本中所示的布朗运动路线,不是固体微粒运动的轨迹. ④微粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显. 3、分子间存在相互作用的引力和斥力 ①分子间引力和斥力一定同时存在,且都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但斥力变化快,实际表现出的分子力是分子引力和分子斥力的合力 ②分子力的表现及变化,对于曲线注意两个距离,即平衡距离r0(约10-10m)与10r0。 (ⅰ)当分子间距离为r0时,引力等于斥力,分子力为零。 (ⅱ)当分子间距r>r0时,引力大于斥力,分子力表现为引力。当分子间距离由r0增大时,分子力先增大后减小 (ⅲ)当分子间距r<r0时,斥力大于引力,分子力表现为斥力。当分子间距离由r0减小时,分子力不断增大 二、温度和内能 1、统计规律:单个分子的运动都是不规则的、带有偶然性的;大量分子的集体行为受到统计规律的支配。多数分子速率都在某个值附近,满足“中间多,两头少”的分布规律。 2、分子平均动能:物体内所有分子动能的平均值。 ①温度是分子平均动能大小的标志。 ②温度相同时任何物体的分子平均动能相等,但平均速率一般不等(分子质量不同). 3、分子势能 (1)一般规定无穷远处分子势能为零, (2)分子力做正功分子势能减少,分子力做负功分子势能增加。 (3)分子势能与分子间距离r0关系(类比弹性势能) ①当r>r0时,r增大,分子力为引力,分子力做负功分子势能增大。 x 0 E P r0 五、热学试题集粹 一、选择题(在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确) 1 ?下列说法正确的是[ ] A.温度是物体内能大小的标志 C.分子间距离减小时,分子势能一定增大2?关于分子势能,下列说法正确的是[ E.布朗运动反映分子无规则的运动 D.分子势能最小时,分子间引力与斥力大小相等 ] A.分子间表现为引力时,分子间距离越小,分子势能越大 E.分子间表现为斥力时,分子间距离越小,分子势能越大 C.物体在热胀冷缩时,分子势能发生变化 D.物体在做自由落体运动时,分子势能越来越小 3?关于分子力,下列说法中正确的是[ ] A.碎玻璃不能拼合在一起,说明分子间斥力起作用 E.将两块铅压紧以后能连成一块,说明分子间存在引力 C.水和酒精混合后的体积小于原来体积之和,说明分子间存在的引力 D.固体很难拉伸,也很难被压缩,说明分子间既有引力又有斥力 4.下面关于分子间的相互作用力的说法正确的是[ ] A.分子间的相互作用力是由组成分子的原子内部的带电粒子间的相互作用而引起的 E.分子间的相互作用力是引力还是斥力跟分子间的距离有关,当分子间距离较大时分子间就只有相互吸引的作用,当分子间距离较小时就只有相互推斥的作用 C.分子间的引力和斥力总是同时存在的 D.温度越高,分子间的相互作用力就越大 5.用r表示两个分子间的距离,E 卩表示两个分子间的相互作用势能.当r = r 。时两分子间的斥力 等于引力.设两分子距离很远时E P=0 [ ] A.当r>r 。时,E p随r的增大而增加 E.当rVr 。时,E p随r的减小而增加 C.当r>r 。时,E P不随r而变 D.当r = r 。时,E P= 0 6.—定质量的理想气体,温度从0C升高到LC时,压强变化如图2-1所示,在这一过程中气体体积 变化情况是[ ] 图2-1 A.不变 E.增大 C.减小 D.无法确定 6 .如图2-2所示,0.5mol理想气体,从状态A变化到状态E,则气体在状态E时的温度为[ ] 图2-2 热学知识点复习→制作人:湄江高级中学:吕天鸿 一、固、液、气共有性质 1、组成物质的分子永不停息、无规则运动。温度T越高,运动越激烈,分子平均动能。 注意:对于理想气体,温度T还决定其内能的变化。 扩散现象:相互渗透的反应 2、分子运动的表现 布朗运动:看不见的固体小颗粒被分子不平衡碰撞,颗粒越大,运动越 3、分子间同时存在引力与斥力,且都随着分子间距r的增加而。 (1)分子力的合力F表现:是为F引还是F斥?看间距与分界点r0关系,看下图 当r=r0时,F引=F斥,分子力为0; 当r>r0时,F引>F斥,分子力表现为 当r 非晶体:无确定的熔点。 → 物理性质:各向同性。原子排列:无规则 2,、同一种物质可能以晶体与非晶体两种不同形态出现。如碳形成的金刚石与石墨 3、有些晶体与非晶体可以相互转化。 4、常考晶体有:金刚石与石墨、石英、云母、食盐。常考非晶体有:玻璃、蜂蜡、松香。 三、热力学定律→研究高考对象为→主要还是理想气体 1、热力学第一定律:ΔU =W+Q 表达式中正、负号法则:如下图 2、气体实验定律与热力学第一定律的结合量是气体的体积和温度,当温度变化时,气体的内能变化,当体积变化时,气体将伴随着做功,解题时要掌握气体变化过程的特点: (1)等温过程:内能不变,即ΔU=0。温度T ↑,则内能增加,ΔU >0 (2)等容过程:W=0。若体积V ↑,则气体对外界做功,W 取“—”负号计算。反之亦然 (3)绝热过程:Q=0。 3、再次强调:温度T 决定分子平均动能的变化。也决定理想气体的内能变化 四、气体实验定律→ 理想气体→P 、V 、T=t 0c+273 三个物理量关系 1、三条特殊线 (等温线:P 1V 1=p 2V 2 ) 2、液体柱模型 (1)明确点:P 液=egh 一般不用。当液体为汞时,大气压以 为单位时,高为h cm 时,P 液=h .计算气 高二物理选修3—3知识点检测 1、物质是由大量组成的 (1)分子大小数量级 (2)1mol任何物质含有的微粒数相同N A= (3)对微观量的估算 ①分子的两种模型:球形和立方体(固体液体通常看成球形,空气分子占据的空间看成立方体) 球模型分子大小: 立方体模型分子大小: ②利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量 已知物体的体积V、摩尔体积V mol ,物体的质量M、摩尔质量M mol 、物体的密度ρ、阿伏伽 德罗常数N A a. 分子数量: b. 分子质量: c.分子体积:特别提醒: 固体和液体分子都可看成是紧密堆集在一起的。分子的体积V 0=V mol /N A ,仅适用 于,对气体不适用,对气体其表示。 2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动扩散现象) (1)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象,说明了物质分子在,同时还说明分子间有,越高扩散越快 (2)布朗运动:它是悬浮在液体中的的无规则运动,是在显微镜下观察到的。 ①布朗运动的三个主要特点:;; 。 ②产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击的性造成的。 ③布朗运动间接地反映了,布朗运动、扩散现象都有力地 说明物体内大量的分子都在。 (3)热运动:的无规则运动与有关,简称热运动,越高,运动越剧烈 3、分子间的相互作用力 (1)分子间 存在引力和斥力,两种力的合力又叫做分子力。 (2)画出分子间作用力与分子间距离关系图: (3)分子之间的引力和斥力都随分子间距离增大而 ,随分子间距离的减小而 。但总是斥力变化得 。 (4)r 0位置叫做 ,r 0的数量级为 m 。 (5)假定甲分子固定在坐标原点,乙分子从远处由静止释放,在乙分子向甲分子靠近的过程中:a.乙分子的运动状态 b.乙分子动能和分子势能如何变化 4、温度 宏观上的温度表示 ,微观上的温度是物体大量分子热运动 的标志。热力学温度与摄氏温度的关系: 5、内能 在右边方框中画出分子势能与分子间距离的关系图 ①分子势能 分子间存在着相互作用力,因此分子间具有由它们的相对位置决定的势能,这就是分子势能。分子势能的大小与 有关,分子势能的大小变化可通过宏观量 来反映。 当0r r >时,分子力为 ,当r 增大时,分子力做 ,分子势能 当0r r <时,分子力为 ,当r 减少时,分子力做 ,分子是能 当r =r 0时,分子势能最 ,但不为零,为负值,因为选两分子相距无穷远时分子势能为零 ②物体的内能 物体中所有分子热运动的 和 的总和,叫做物体的内能。一切物体都是由不停地做无规则热运动并且相互作用着的分子组成,因此 物体都是有内能的。(理想气体的内能只取决于 ) ③改变内能的方式: 与 (两种方式是 的) 特别提醒: (1)物体的体积越大,分子势能不一定就越大,如0 ℃的水结成0 ℃的冰后体积变大,但分子势能却减小了. (2)理想气体分子间相互作用力为 ,故分子势能忽略不计,一定质量的理想气 热学试题集粹(15+5+9+20=49个) 一、选择题(在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确) 1.下列说确的是[] A.温度是物体能大小的标志B.布朗运动反映分子无规则的运动 C.分子间距离减小时,分子势能一定增大D.分子势能最小时,分子间引力与斥力大小相等2.关于分子势能,下列说确的是[] A.分子间表现为引力时,分子间距离越小,分子势能越大 B.分子间表现为斥力时,分子间距离越小,分子势能越大 C.物体在热胀冷缩时,分子势能发生变化 D.物体在做自由落体运动时,分子势能越来越小 3.关于分子力,下列说法中正确的是[] A.碎玻璃不能拼合在一起,说明分子间斥力起作用 B.将两块铅压紧以后能连成一块,说明分子间存在引力 C.水和酒精混合后的体积小于原来体积之和,说明分子间存在的引力 D.固体很难拉伸,也很难被压缩,说明分子间既有引力又有斥力 4.下面关于分子间的相互作用力的说确的是[] A.分子间的相互作用力是由组成分子的原子部的带电粒子间的相互作用而引起的 B.分子间的相互作用力是引力还是斥力跟分子间的距离有关,当分子间距离较大时分子间就只有相互吸引的作用,当分子间距离较小时就只有相互推斥的作用 C.分子间的引力和斥力总是同时存在的 D.温度越高,分子间的相互作用力就越大 5.用r表示两个分子间的距离,Ep表示两个分子间的相互作用势能.当r=r0时两分子间的斥力等于引力.设两分子距离很远时Ep=0 [] A.当r>r0时,Ep随r的增大而增加B.当r<r0时,Ep随r的减小而增加 C.当r>r0时,Ep不随r而变D.当r=r0时,Ep=0 6.一定质量的理想气体,温度从0℃升高到t℃时,压强变化如图2-1所示,在这一过程中气体体积变化情况是[] 图2-1 A.不变B.增大C.减小D.无法确定 7.将一定质量的理想气体压缩,一次是等温压缩,一次是等压压缩,一次是绝热压缩,那么[]A.绝热压缩,气体的能增加B.等压压缩,气体的能增加 C.绝热压缩和等温压缩,气体能均不变D.三个过程气体能均有变化 8.如图2-2所示,0.5mol理想气体,从状态A变化到状态B,则气体在状态B时的温度为[] 图2-2 第1课时分子动理论 一、要点分析 1.命题趋势 本部分主要知识有分子热运动及内能,在09年高考说明中,本课时一共有五个考点,分别是:1.物质是由大量分子组成的阿伏加德罗常数;2.用油膜法估测分子的大小(实验、探究);3.分子热运动布朗运动;4.分子间作用力;5.温度和内能.这五个考点的要求都是I级要求,即对所列的知识点要了解其内容及含义,并能在有关问题中识别和直接应用。由于近几年《考试说明》对这部分内容的要求基本没有变化,江苏省近几年的考题中涉及到了几乎所有的考点,试题多为低档题,中档题基本没有。分子数量、质量或直径(体积)等微观的估算问题要求有较强的思维和运算能力。分子的动能和势能、物体的内能是高考的热点。2.题型归纳 随着物理高考试卷结构的变化,所以估计今后的高考试题中,考查形式与近几年大致相同:多以选择题、简答题出现。 3.方法总结 (1)对应的思想:微观结构量与宏观描述量相对应,如分子大小、分子间距离与物体的体积相对应;分子的平均动能与温度相对应等;微观结构理论与宏观规律相联系,如分子热运动与布朗运动、分子动理论与热学现象。 (2)阿伏加德罗常数在进行宏观和微观量之间的计算时起到桥梁作用;功和热量在能量转化中起到量度作用。 (3)通过对比理解各种变化过程的规律与特点,如布朗运动与分子热运动、分子引力与分子斥力及分子力随分子间距离的变化关系、影响分子动能与分子势能变化的因素、做功和热传递等。 4.易错点分析 (1)对布朗运动的实质认识不清 布朗运动的产生是由于悬浮在液体中的布朗颗粒(即固体小颗粒)不断地受到液体分子的撞击,是小颗粒的无规则运动。布朗运动实验是在光学显微镜下观察到的,因此,只能看到固体小颗粒而看不到分子,它是液体分子无规则运动的间接反映。布朗运动的剧烈程度与颗粒大小、液体的温度有关。布朗运动永远不会停止。 (2)对影响物体内能大小的因素理解不透彻 内能是指物体里所有的分子做无规则热运动的动能和分子势能的总和。分子动能取决于分子个数和温度;分子势能微观上由分子间相对位置决定,宏观上取决于物体的体积。同时注意内能与机械能的区别和联系。 二、典型例题 例1、铜的摩尔质量是6.35×10-2kg,密度是8.9×103kg/m3 。求(1)铜原子的质量和体积; (2)铜1m3所含的原子数目;(3)估算铜原子的直径。 例2、下面两种关于布朗运动的说法都是错误的,试分析它们各错在哪里。 高中物理3-3知识点总结 一、分子动理论 1、物体是由大量分子组成的 微观量:分子体积V 0、分子直径d 、分子质量m 0 宏观量:物质体积V 、摩尔体积V A 、物体质量m 、摩尔质量M 、物质密度ρ。 联系桥梁:阿伏加德罗常数(N A =6.02×1023mol -1) A V M V m ==ρ (1)分子质量:A A 0N V N M N m m A ρ=== (2)分子体积:A A 0N M N V N V V A ρ=== (对气体,V 0应为气体分子占据的空间大小) (3)分子大小:(数量级10-10m) ○1球体模型.30)2 (34d N M N V V A A A πρ=== 直径306πV d =(固、液体一般用此模型) 油膜法估测分子大小:S V d = S —单分子油膜的面积,V —滴到水中的纯油酸的体积 ○2立方体模型.30=V d (气体一般用此模型;对气体,d 应理解为相邻分子间的平均距离) 注意:固体、液体分子可估算分子质量、大小(认为分子一个挨一个紧密排列); 气体分子间距很大,大小可忽略,不可估算大小,只能估算气体分子所占空间、分子质量。 (4)分子的数量:A A N M V N M m nN N A ρ=== 或者 A A N M V N V V nN N A A ρ=== 2、分子永不停息地做无规则运动 (1)扩散现象:不同物质彼此进入对方的现象。温度越高,扩散越快。直 接说明了组成物体的分子总是不停地做无规则运动,温度越高分子运动越剧烈。 (2)布朗运动:悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动。 发生原因是固体微粒受到包围微粒的液体分子无规则运动地撞击的不平衡性造成的.因而间接.. 说明了液体分子在永不停息地做无规则运动. ○1布朗运动是固体微粒的运动而不是固体微粒中分子的无规则运动. ②布朗运动反映液体分子的无规则运动但不是液 体分子的运动. ③课本中所示的布朗运动路线,不是固体微粒运 动的轨迹. ④微粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显. 力学计算题集粹 1.在光滑的水平面内,一质量m=1kg的质点以速度v =10m/s沿x轴正方向运动,经过原点 0 后受一沿y轴正方向的恒力F=5N作用,直线OA与x轴成37°角,如图1-70所示,求: 图1-70 (1)如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,则质点从O点到P点所经历的时间以及P的坐标; (2)质点经过P点时的速度. 2.如图1-71甲所示,质量为1kg的物体置于固定斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,1s末后将拉力撤去.物体运动的v-t图象如图1-71乙,试求拉力F. 图1-71 3.一平直的传送带以速率v=2m/s匀速运行,在A处把物体轻轻地放到传送带上,经过时间t=6s,物体到达B处.A、B相距L=10m.则物体在传送带上匀加速运动的时间是多少?如果提高传送带的运行速率,物体能较快地传送到B处.要让物体以最短的时间从A处传送到B处,说明并计算传送带的运行速率至少应为多大?若使传送带的运行速率在此基础上再增大1倍,则物体从A传送到B的时间又是多少? 4.如图1-72所示,火箭内平台上放有测试仪器,火箭从地面起动后,以加速度g/2竖直向上匀加速运动,升到某一高度时,测试仪器对平台的压力为起动前压力的17/18,已知地球半径为R,求火箭此时离地面的高度.(g为地面附近的重力加速度) 图1-72 5.如图1-73所示,质量M=10kg的木楔ABC静止置于粗糙水平地面上,摩擦因素μ=0.02.在木楔的倾角θ为30°的斜面上,有一质量m=1.0kg的物块由静止开始沿斜面下滑.当滑行路程s=1.4m时,其速度v=1.4m/s.在这过程中木楔没有动.求地面对木楔的摩擦力的大小和方向.(重力加速度取g=10/m2s2) 一.选择题(共30小题) 1.(2014?浙江)长期以来“卡戎星(Charon)”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r1=19600km,公转周期T1=6.39天.2006年3月,天文学家发现两颗冥王星的小卫星,其中一颗的公转半径r2=48000km,则它的公转周期T2,最接近于() A.15天B.25天C.35天D.45天 2.(2014?海南)设地球自转周期为T,质量为M,引力常量为G,假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R.同一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为() A.B. C.D. 3.(2014?广东)如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是() A.轨道半径越大,周期越长 B.轨道半径越大,速度越大 C.若测得周期和张角,可得到星球的平均密度 D.若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度 4.(2014?江苏)已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,则航天器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的速率约为() A.3.5km/s B.5.0km/s C.17.7km/s D.35.2km/s 5.(2014?福建)若有一颗“宜居”行星,其质量为地球的p倍,半径为地球的q倍,则该行星卫星的环绕速度是地球卫星环绕速度的() A.倍B. 倍C.倍D. 倍 6.(2014?天津)研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时,假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比() A.距地面的高度变大B.向心加速度变大 C.线速度变大D.角速度变大 7.(2013?安徽)质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为E p=﹣,其中G为引力 常量,M为地球质量.该卫星原来在半径为R1的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R2,此过程中因摩擦而产生的热量为() A.GMm(﹣)B.GMm(﹣) C.(﹣)D.(﹣) 8.(2013?江苏)火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知() 物理选修3-3 知识点汇总 一、宏观量与微观量及相互关系 微观量:分子体积V0、分子直径d 、分子质量 宏观量:物体的体积V 、摩尔体积V m ,物体的质量m 、摩尔质量M 、物体的密度ρ. 1. 分子的大小:分子直径数量级:-10 10m. 2.油膜法测分子直径:d =V S 单分子油膜,V 是油滴的体积,S 是水面上形成的 单分子油膜 的面积. 3. 宏观量与微观量及相互关系 (1)分子数 N =nN A =m M N A 4. 宏观量与微观量及相互关系 (2)分子质量的估算方法:每个分子的质量为:m 0=M N A (3)分子体积(所占空间)的估算方法:V 0=V m N A =M ρN A 其中ρ是液体或固 体的密度 (4)分子直径的估算方法:把固体、液体分子看成球形,则V 0=16 πd 3 .分子直径 d = 36V 0 π ;把固体、液体分子看成立方体,则d =3 V 0. 5. 气体分子微观量的估算方法 (1)摩尔数n =错误! ,V 为气体在标况下的体积.(标况是指0摄氏度、一个标准 大气压的条件,V 的单位为升L ,如果 3m ) 注意:同质量的同一气体,在不同状态下的体积有很大差别,不像液体、固体体积差别不大,所以求气体分子间的距离应说明实际状态. 二、分子的热运动 1.扩散现象和布朗运动:扩散现象和布朗运动都说明分子做无规则运动. (1)扩散现象:不同物质相互接触时彼此进入对方的现象.温度越高,扩散越快. (2)布朗运动:a.定义:悬浮在液体中的 小颗粒 所做的无规则运动. b .特点 :永不停息;无规则运动;颗粒越小,运动越 剧烈 ;温度越高,运动越 剧烈 ;运动轨迹不确定;肉眼看不到. c .产生的原因:由各个方向的液体分子对微粒碰撞的不平衡引起的. d .布朗颗粒:布朗颗粒用肉眼直接看不到,但在显微镜下能看到,因此用肉眼看到的颗粒所做的运动不能叫做布朗运动.布朗颗粒大小约为10-6 m(包含约1021 个分子),而分子直径约为10-10 m .布朗颗粒的运动是分子热运动的间接反映。 2.热运动:(1)定义: 分子永不停息的无规则运动. (2)特点:温度越高,分子的热运动 剧烈 . 说明:(1)布朗运动不是固体分子的运动,也不是液体分子的运动,而是小颗粒的运动,是液体分子无规则运动的间接反映,是微观分子热运动造成的宏观现象. (2)布朗运动只能发生在气体、液体中,而扩散现象在气体、液体、固体之间均可发生. 五、热学试题集粹(15+5+9+20=49个) 一、选择题(在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确) 1.下列说法正确的是[] A.温度是物体内能大小的标志 B.布朗运动反映分子无规则的运动 C.分子间距离减小时,分子势能一定增大 D.分子势能最小时,分子间引力与斥力大小相等 2.关于分子势能,下列说法正确的是[] A.分子间表现为引力时,分子间距离越小,分子势能越大 B.分子间表现为斥力时,分子间距离越小,分子势能越大 C.物体在热胀冷缩时,分子势能发生变化 D.物体在做自由落体运动时,分子势能越来越小 3.关于分子力,下列说法中正确的是[] A.碎玻璃不能拼合在一起,说明分子间斥力起作用 B.将两块铅压紧以后能连成一块,说明分子间存在引力 C.水和酒精混合后的体积小于原来体积之和,说明分子间存在的引力 D.固体很难拉伸,也很难被压缩,说明分子间既有引力又有斥力 4.下面关于分子间的相互作用力的说法正确的是[] A.分子间的相互作用力是由组成分子的原子内部的带电粒子间的相互作用而引起的 B.分子间的相互作用力是引力还是斥力跟分子间的距离有关,当分子间距离较大时分子间就只有相互吸引的作用,当分子间距离较小时就只有相互推斥的作用 C.分子间的引力和斥力总是同时存在的 D.温度越高,分子间的相互作用力就越大 5.用r表示两个分子间的距离,E p表示两个分子间的相互作用势能.当r=r 0 时两分子间的斥力 等于引力.设两分子距离很远时E p =0 [] A.当r>r 0时,E p 随r的增大而增加 B.当r<r 0 时,E p 随r的减小而增加 C.当r>r 0时,E p 不随r而变 D.当r=r 0 时,E p =0 6.一定质量的理想气体,温度从0℃升高到t℃时,压强变化如图2-1所示,在这一过程中气体体积变化情况是[] 图2-1 A.不变B.增大 C.减小D.无法确定 7.将一定质量的理想气体压缩,一次是等温压缩,一次是等压压缩,一次是绝热压缩,那么[] A.绝热压缩,气体的内能增加 B.等压压缩,气体的内能增加 C.绝热压缩和等温压缩,气体内能均不变 D.三个过程气体内能均有变化 8.如图2-2所示,0.5mol理想气体,从状态A变化到状态B,则气体在状态B时的温度为[] 选修3—3考点汇编 一、分子动理论 1、物质是由大量分子组成的 (1)单分子油膜法测量分子直径 (2)1mol 任何物质含有的微粒数相同2316.0210A N mol -=? (3)对微观量的估算 ①分子两种模型:球形和立方体(固体液体通常看成球形,空气分子占据的空间看成立方体) ②利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量 a.分子质量:mol A M m N = b.分子体积:mol A V v N = c.分子数量:A A A A mol mol mol mol M v M v n N N N N M M V V ρρ= === 2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动 扩散现象) (1)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象,说明了物质分子在不停地运动,同时还说明分子间有间隙,温度越高扩散越快 (2)布朗运动:它是悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,是在显微镜下观察到的。 ①布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显; 温度越高,布朗运动越明显。 ②产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击 的不均匀性造成的。 ③布朗运动间接地反映了液体分子的无规则运动,布朗运动、扩散现象都有力地说明 物体内大量的分子都在永不停息地做无规则运动。 (3)热运动:分子的无规则运动与温度有关,简称热运动,温度越高, 运动越剧烈 3、分子间的相互作用力 分子之间的引力和斥力都随分子间距离增大而减小。但是分子间斥 力随分子间距离加大而减小得更快些,如图1中两条虚线所示。分子 间同时存在引力和斥力,两种力的合力又叫做分子力。在图1图象中 实线曲线表示引力和斥力的合力(即分子力)随距离变化的情况。当两 个分子间距在图象横坐标0r 距离时,分子间的引力与斥力平衡,分子 间作用力为零,0r 的数量级为1010-m ,相当于0r 位置叫做平衡位置。当分子距离的数量级大于 m 时,分子间的作用力变得十分微弱,可以忽略不计了 4、温度--宏观上的温度表示物体的冷热程度,微观上的温度是物体大量分子热运动平均动能的标志。热力学温度与摄氏温度的关系:273.15T t K =+高中物理选修3-3知识点整理

高中物理经典题库_力学计算题49个

(完整版)高中物理经典选择题(包括解析答案)

高中物理选修3-3知识点整理

高中物理经典题库1000题

(完整word)高中物理选修3-3资料

高中物理选修3-3知识总结

高中物理经典题库-热学试题49个

高中物理选修3-3知识点与题型复习

(完整word版)高中物理选修3-3知识点填空,推荐文档

高中物理-经典题库-热学试题49个

高中物理选修3-3知识点总结(1)学习资料

高中物理选修3-3知识总结

高中物理经典题库-力学

高中物理万有引力经典习题30道-带答案

高中物理选修3-3知识点总结

高中物理经典题库-热学试题

(完整版)高中物理选修3-3知识点整理