(完整版)非洲地质概况

非洲刚果(金)勘查地质资料

(一)区域地质背景

刚果(金)地处中非刚果盆地,在地质上位于刚果克拉通东北部。它经历了非洲大陆大部分地质发展史。古老的沉积地层经过了新太古代褶皱、基底杂岩褶皱、基巴拉褶皱、孔德龙古褶皱等一系列的大规模构造运动,发生了不同程度的变质作用和岩浆作用。中石炭世露出水面后,古老基底便告形成。此后是大陆侵蚀和堆积的过程,直到第三纪造山运动。由于刚果河周围地壳的隆起,形成了今天的盆地。周围高地的侵蚀和中央盆地的堆积,形成了刚果(金)两大地层的明显分界。古老基底占据着边缘高地,新生代盖层分布于地势低凹中央盆地。

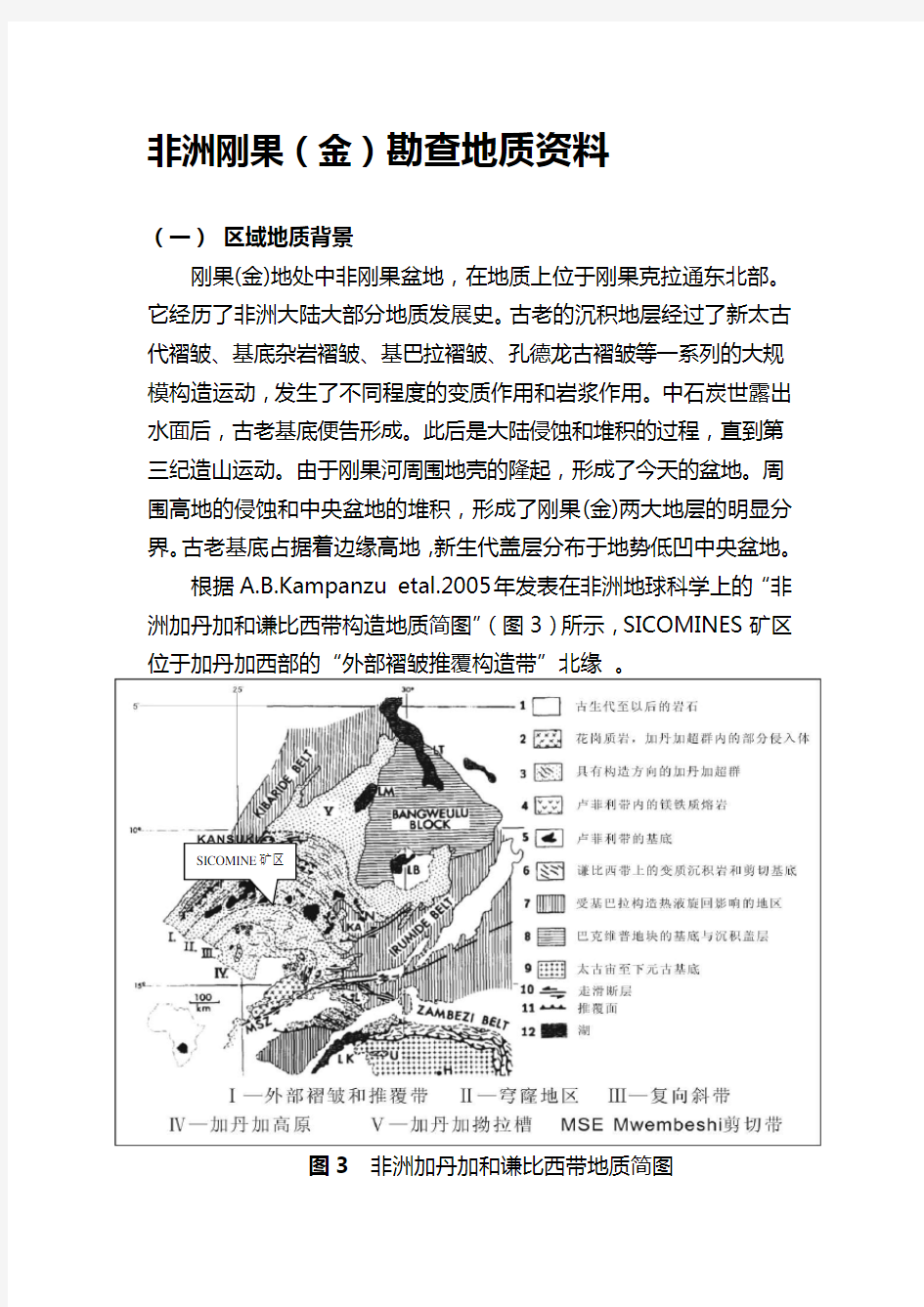

根据A.B.Kampanzu etal.2005年发表在非洲地球科学上的“非洲加丹加和谦比西带构造地质简图”(图3)所示,SICOMINES矿区位于加丹加西部的“外部褶皱推覆构造带”北缘。

SICOMINE矿区

图3非洲加丹加和谦比西带地质简图

(二)区域地层

区域出露地层主要为前寒武纪加丹加沉积岩相地层,地层总厚约7000米,不整合于下伏的古老基底之上,主要为一套巨厚的海相浅水富镁碳酸盐岩、碎屑岩沉积,岩性主要有页岩、白云岩、灰岩、砂岩以及砾岩,区域变质程度较低,以绿片岩相为主。

由下至上分为罗安群、恩古巴群、孔德龙古群三群,其中罗安群是主要赋矿地层。区域地质构造极其复杂,褶皱和断裂发育。刚果(金)一侧鲜有岩浆岩出露。

该区地层具有明显的二元结构,即古老基底之上覆盖着年轻的沉积盖层,前者由前寒武系、基底杂岩、基巴拉杂岩和加丹加岩系组成;后者由显生宙卢阿拉巴-卢比拉什岩系、卡拉哈里系、新近系和第四系组成。

1.古老基底

(1)基底杂岩

为刚果克拉通东北部的主要出露地区,在刚果(金)境内主要分布在加丹加省。基底杂岩在基巴拉岩系之下,由于中间缺失早元古界(Pt1)地层而分为两个岩系。下层杂岩主要由云母片岩和片麻岩组成,属新太古界;上层杂岩由各种变质岩组成,时限大概为中元古界早期(Pt2-1)。基底杂岩中有大量的花岗质岩石侵入,分布面积大于片岩和片麻岩的分布面积。

(2)基巴拉岩系

时限属中元古界中期(Pt2-2),大致相当于中国长城系与蓟县系,岩性以千玫岩,石英岩,白云岩为主。分布在刚果克拉通的一个地向斜凹陷中,沉积厚度超过8000m,它与下伏的基底杂岩和上覆的加丹加岩系均呈不整合接触。

(3)加丹加岩系

在刚果(金)—赞比亚一带广泛分布,是构成古老基底的较新的

一组地层,时限属晚元古界(Pt3),相当于中国北方蓟县剖面的青白口系和南方三峡剖面的南华系和震旦系。加丹加岩系在加丹加地向斜及其附近的孔德龙古高原分布很广,厚度在5000~6000m,是闻名于世的刚果(金)—赞比亚铜钴矿带主要赋矿层位,由于经济价值较大,研究较为详细(表3)

刚果(金)加丹加超群岩石地层序列表3

(据 Cailteax et al,1949;Francois ,1987 ;1995;caiffeax,2003等改编)

自下而上划分为:罗安群(R)、恩古巴群(Ng)和孔德龙古群(Ku)。

罗安群从下至上分为R1、R2、R3和R4四个亚层,通常发育在地向斜中,在古老基底的凹陷和浅地堑中也能见到,主要由变质程度不同的砾岩、长石砂岩、白云岩、灰岩及页岩等组成,厚约2000m,是加丹加岩系中最为重要的赋矿层位,它不整合在基巴拉群(Kilbara)之上,中间缺失中元古界晚期地层。

恩古巴群局限于地向斜中,岩性主要由白云岩、灰岩、长石砂岩及页岩等组成,分为Ng1、和Ng2两个亚层。

孔德龙古群广泛延伸到地向斜边缘及其附近的陆台中,分为Ki、Ks两个亚层,岩性主要由两层砾岩层(大砾岩和小砾岩)和一套粒度不同的含铁质陆源碎屑岩组成。大砾岩位于Ki亚层底部,其下为R4或Ng2,小砾岩位于Ks底部,是Ki与Ks两个亚层的分界带,对这两层砾岩目前倾向性意见为冰碛成因,其中孔德龙古群沉积之初的Ki亚层底部大砾岩,形成时限约为680 Ma,相当于中国的南沱冰碛层,Ks底部小砾岩形成时限约为620Ma。

加丹加岩系是铜、钴、铀、铅、锌等金属矿产的主要赋矿层位,伴生钴和铀的铜矿化作用发生在罗安群矿山统中;伴生锌、铅和银的铜矿化作用主要发生在恩古巴群卡孔特韦灰岩中。

2.盖层

它是中石炭纪以后的一组很厚的陆相地层,呈水平或准水平状覆盖在盆地中央,包括沿海狭长地带的海相地层。沉积的地层自下而上如下所述:

1.卢阿拉巴-卢比拉什岩系

时代为晚石炭世到晚白垩世,是在古老基底准平原化作用后形成的,分布于整个刚果盆地的底部,主要包括卢库加统、卢阿拉巴统和宽果统。卢库加统是主要含煤地层;宽果统为晚白垩世形成,分布于南刚果的西部、宽果和开赛等地区,宽果统与下伏的早中生代或古老基底呈不整合接触。在开赛地区的宽果统中有金伯利岩侵入,这两者

之间的不整合对于宽果统中的金刚石冲积矿床的形成具有重要意义。

2.卡拉哈里系

这是从白垩纪到上新世形成的一套有多种沉积相的陆相地层,厚度不超过150m,局部分布,特别是在盆地的斜坡上。

3.新近系和第四系

也称布西拉地层,主要由河湖沉积和火山喷发物组成。

(三)区域构造

区域构造主要由加丹加褶皱构造带组成,属非洲中部卢菲利(Lufilian)弧形构造带的一部分,卢菲利弧形构造带形成于新元古代末板块碰撞。约550~560Ma,刚果-坦桑尼亚板块相对于安哥拉-Kalahari板块位移、碰撞引起卢菲利造山运动(加丹加运动)。造山运动导致安哥拉板块(上叠板块)和刚果板块(底部板块)叠置形成卢菲利弧形构造带(见图4),伴随造山运动,加丹加初始沉积地层发生大规模韧(脆)性剪切变形、褶皱、逆冲推覆、滑动,从野外观察到的背向推覆和背向褶皱构造,结合区域地质资料,推测主应力方向为南西-北东向,推覆方向为由南西→北东推覆。其褶皱-推覆构造带呈弧形,舌形部位向北东突伸到孔德龙古盆地,指向Kafue背斜,推测推覆位移约150km,主要有两个推覆层,两层间夹着被褶皱的、位移的区内主要含矿地层-矿山亚层(R2),下推覆层面主要为RAT (R1)底部与基底接触带,上推覆层面为MW(R4)层间碎片岩(泥砂质岩、破碎状白云岩)。

图4 卢菲利成矿带区域构造格局

WC:西刚果克拉通;Kl:Kibaride带;IR:Irumide带;SF:旧金山克拉通;DA:Damaran带

卢菲利弧形构造带总体呈NW~SE走向,举世闻名的加丹加-赞比亚铜(钴)矿带就赋存其间,具体到刚果(金)境内,主要构造线在KOLWEZI~LIKASI地区为东西向,然后从LIKASI~LUBUMBASHI转为南东向延入赞比亚境内。构造带内次级构造极其复杂,穹隆、残丘、背向斜、推覆构造(因之而成的叠瓦构造)和断裂极其发育。

加丹加铜(钴)矿带是非洲中部卢菲利(Lufilian)弧形构造带东段的一部分。卢菲利弧形构造带形成于加丹加造山运动期(<650百万年),造山运动使加丹加初始沉积地层发生大规模韧(脆)性剪切形变,形成了今天NW~SE走向的卢菲利弧形构造带。

卢菲利弧形构造带内次级构造极其复杂,穹隆、推覆构造(叠瓦构造)和断裂发育。主要构造线为北西向,与成矿关系密切。(四)区域岩浆岩

区内岩浆活动相对较弱,地表无岩浆岩出露,仅在科卢韦齐前人的两个钻孔中见全晶质的闪长岩体,推测此岩株的直径小于100m。围岩为构造角砾岩,具有角岩化现象,岩体本身具有较强的绿泥石化

和滑石化蚀变。

(五)区域矿产

赞比亚—刚果(金)铜(钴)矿带早已闻名于世,它斜贯于赞比亚、刚果(金)南部,是仅次于南美洲安第斯山(智利、秘鲁和阿根廷)和北美洲美国西南部—墨西哥的世界第三大铜矿带,而其伴生的钴资源则占世界总量的1/2强。在刚果(金)境内,该矿带自科尔韦济(Kolwezi)至卢本巴希延长350km,宽50km,有超大型矿床多处。