九年级数学上册回顾与思考2导学案

九年级数学上册回顾与思考2导学案

年级九班级学科数学课题第三章:回顾与思考2 第课时

总课时

编制人审核人使用时间第五周

星期六

使用者

课堂流程具体内容

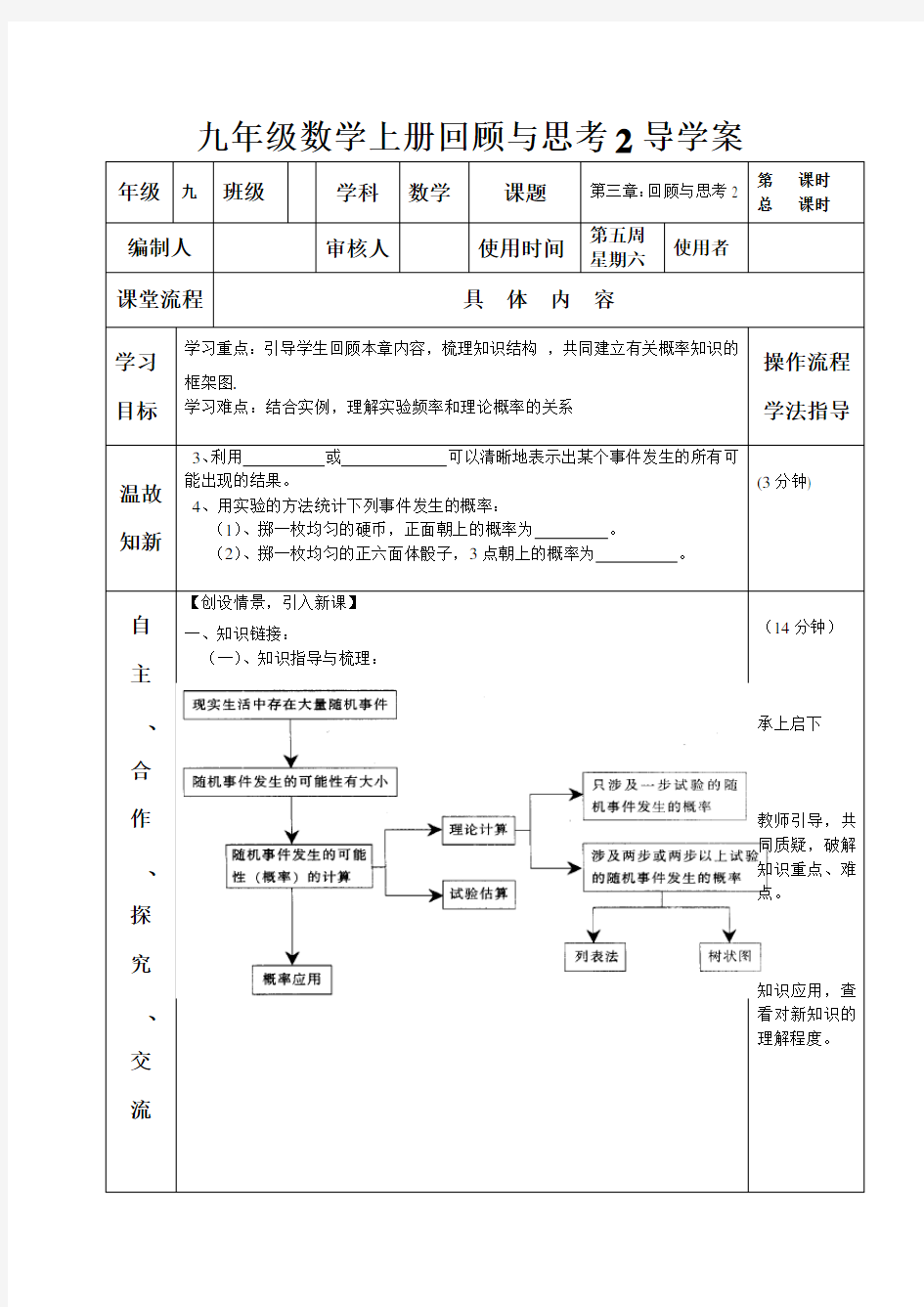

学习目标学习重点:引导学生回顾本章内容,梳理知识结构,共同建立有关概率知识的

框架图.

学习难点:结合实例,理解实验频率和理论概率的关系

操作流程

学法指导

温故知新

3、利用或可以清晰地表示出某个事件发生的所有可

能出现的结果。

4、用实验的方法统计下列事件发生的概率:[来源:https://www.360docs.net/doc/266708349.html,]

(1)、掷一枚均匀的硬币,正面朝上的概率为。

(2)、掷一枚均匀的正六面体骰子,3点朝上的概率为。

(3分钟)

自主、合作、探究、交流【创设情景,引入新课】

一、知识链接:

(一)、知识指导与梳理:[来源学科网Z|X|X|K]

(14分钟)

承上启下

教师引导,共

同质疑,破解

知识重点、难

点。

知识应用,查

看对新知识的

理解程度。

展示、评价、点拨、总结例3、某校九年级的初中学生共796名,学生的出生月份统计如下,根据图5中数据回答以下问题:

图

2

(1)出生人数超过60人的月份有哪些?[来源:Z,xx,https://www.360docs.net/doc/266708349.html,]

(2)出生人数最多的是几月?

(3)在这些学生中至少有两个人生日在10月5日是不可能的,可能的,还

是必然的?

(4)如果你随机地遇到这些学生中的一位,那么这位学生生日在哪一个月的

概率最小?

完成课本72页复习题:5-10

(20分钟)

学生自主参

与、合作探究、

展示交流并予

以评价。

课堂检测

在一个口袋中有4个完全相同的小球,把它们分别标上数字-1,0,1,2,随

机地摸出一个小球记录数字,然后放回,再随机地摸出一个小球记录数字.求

下列事件的概率:

(1)两次都是正数的概率P(A);

(2)两次的数字和等于0的概率P(B).

(8分钟)

在规定时间内

完成。

教师公布答

案,统计各题

完成情况,衡

量教学效果。

教后反思

小学二年级下册数学导学案

课堂教学改革汇报课导学案 学校学科数学小组修改建议 教学内容新课标一年级 数学下册 课题例三 授课教师教学时间 20XX年5月17 日 教学目标知识目标 能从具体的生活情境中提出数学问题并用 多种方法解决问题。 技能目标 能运用除法解决生活中的问题,,培养应用意识。 情感目标在游戏中巩固知识并激发学习兴趣。 教 学 重 点 用乘法口诀求商的方法教 学难点 培养学生综合运用所学知识解决生活中的一些简单问 题的意识和能力。 教学课时一课时教法选择参与式教学法教具准备

小黑板 课前预习提纲预习例三 教研组长签字:周云志 合作学习提纲小组合作小学:讨论如何解决例三这样的问题 教研组长签字:周云志 达标检测题完成课本做一做的P29。 教研组长签字:周云志 教学过程导入 一、创设情境,引入新知 1、出示主题图:从图中你了解到了哪些信息?说给小组的同学听一听。 学生在小组内交流从图中了解到的信息。 2、指名汇报。 导学过程: 二、探索学习 1、教学例 3 (1)、引导学生根据图上的信息提出数学问题。(2)、学生根据收集到的信息提出数学问题,教师板书。

教学过程 15人做游戏,平均每组有几人? 15人做游戏,平均每组5人,有几组? 2、你会列式吗?算式表示什么意思? 3、说说商是几,你是怎么算的?比较总结求商的方法。 4、小结:可以用乘法口诀求商。 仔细观察都用哪些乘法口诀求商?通过比较这些除法 算式求商的方法发现规律。 三、拓展应用,加深理解 1、引导学生完成练习六第1题。 要求学生口述对题意的理解以及求商的方法。 2、引导学生完成练习六第2、3题。 要求学生读懂题意,理解题意,独立完成。 四、作业。 小结:今天的学习你有什么收获? 达标检测回馈表检测方式提问监测情况 分析 辅导措施

人教版二年级数学下册第三单元导学案

人教版二年级数学下册第三单元导学案 课题:图形的运动(一)轴对称图形我的 学习任务1、初步感知轴对称图形并理解。 2、能准确地判断出哪些是轴对称图形,并能找出轴对称图形的对称轴。 3、通过观察、思考和动手操作培养我的抽象思维和空间想象能力。 学习流程知 识 链 接 对称现象在生活中会经常遇到,让我们来关注什么是对称。 这些都是对称的,我能说一说我在生活中发现的对称现象。 合 作 探 究 1、看书29页例1,剪一剪 像上面这样,先把一张纸对折,再画一画、剪一剪。 (1)我把我剪的图形在沿折痕对折,我发现了: 2、想一想、说一说 对称轴对称轴对称轴 我发现:像我们这样剪出来的图形都是()的,它们都是轴对称图形。 而且我还会说什么是轴对称图形?什么是对称轴?

学习 流程归 纳 总 结 通过学习,我知道了: 一个图形沿一条直线对折,直线两侧的图形能够完全(),这样的图形是()。 折痕所在的这条直线叫做()

人教版二年级数学下册第三单元导学案 课题:图形的运动(一)平移我的 学习任务1.初步感知平移的现象。 2.会在方格纸上画一个简单图形沿水平方向、竖直方向平移后的图形。 3.感受变换的数学思想。 学习流程知 识 链 接 1、平移现象在生活中会经常遇到,让我们来关注什么是平移。 这些都是平移现象。我能说说我平常发现的平移现象。 合 作 探 究 2、自学书30页例2,认识平移。 (1)我知道并会说什么是平移?(2)哪几座小房子可以通过平移相互重合? (3)、看图填一填。

学习 流程归 纳 总 结 通过学习,我知道了: 1、当物体沿水平方向或竖直方向运动,且本身方向不发生改变时,这种现象 就是()。 2、平移的方法: (1)确定物体平移的() (2)确定物体平移的() (3)()移动后的各点,就得到平移后的图形。

初中数学导学案

课题:一元一次方程导学案 实际问题与一元一次方程(三) 编写教师: 学生姓名: 导学目标: 1、 掌握应用方程解决实际问题的方法步骤,提高分析问题、解决问题的能力。 2、 通过探索球赛积分表中数量关系的过程,进一步体会方程是解决实际问题的数学模型, 并且明确用方程解决实际问题时,不仅要注意解方程的过程是否正确,还要检验方程的 解是否符合问题的实际意义。 3、 鼓励学生自主探究,合作交流,养成自觉反思的良好习惯。 重点:把实际问题转化为数学问题,不仅会列方程求出问题的解,还会进行推理判断。 难点:把实际问题转化为数学问题。 教学过程: 一、引入新课 请同学们看课本P106中“某次篮球联赛积分榜”。 学生观察积分榜,并思考下列问题: (1) 用式子表示总积分与胜、负场数之间的数量关系; (2) 某队的胜场总积分能等于它的负场总积分吗? 在学生充分思考、合作交流后,教师引导学生分析。 要解决问题(1)必须求出胜一场积几分,负一场积几分,你能从积分榜中得到负一场积 几分吗?你选择其中哪一行最能说明负一场积几分? 通过观察积分榜,从最下面一行数据可以发现,负一场积1分,那么胜一场积几分呢? 解:设胜一场积x 分,从表中其他任何一行可以列方程,求出x 的值。 例如从第三行的方程:23159=?+x ,解得x=2. 用表中其他行可以验证,得出结论:负一场积1分,胜一场积2分. (1) 如果一个队胜m 场,则负(14-m)场,胜场积分为2m ,负场积分为14-m , 总积分为2m+(14-m)=m+14。 (2) 如果设一个队胜了x 场,则负了(14-x )场,若这个队的胜场总积分等于负场总积 分,那么列方程为:x x -=142,解得3 14=x . 想一想,x 表示什么量?它可以是分数吗?由此你能得出什么结论? 这里x 表示一个队所胜得场数,它是一个整数,所以314= x 不符合实际意义。由此可以判定没有哪个队的胜场总积分等于负场总积分。 拓展延伸: 如果删去积分榜的最后一行,你还能用式子表示总积分与胜、负场数之间的数量关系 吗? 设胜一场积x 分,则前进队胜场积分为10x ,负场积分为(24 -10x )分,他负了4场,

最新人教版初中九年级数学上册《一元二次方程》导学案

第二十一章一元二次方程 21.1一元二次方程 ——一元二次方程的相关概念 一、新课导入 1.导入课题: 情景:要设计一座高2m的人体雕像,使它的上部(腰以上)与下部(腰以下)的高度比等于下部与全部(全身)的高度比,则雕像的下部应设计多少米高? 问题1:列方程解应用题的一般步骤是什么?(导出审题的关键是寻找等量关系) 问题2:你能画出示意图表示这个问题吗?(用线段AB表示雕像的高度,雕像上部的高度表示为AC,下部的高度表示为BC,在黑板上画出示意图,把这个问题转化为数学问题) 问题3:能反映问题的等量关系的是哪一句话?(根据题意导出关系式 BC2=2AC) 问题4:设雕像下部高BC=x m,请说出你所列的方程,并化简.这个方程是一元一次方程吗?它有什么特点? 这个方程就是本节课我们将要学习的一元二次方程.(板书课题) 2.学习目标: (1)会设未知数,列一元二次方程. (2)了解一元二次方程及其根的概念. (3)能熟练地把一元二次方程化成一般形式,并准确地指出各项系数. 3.学习重、难点: 重点:一元二次方程的一般形式及相关概念. 难点:寻找等量关系. 二、分层学习 1.自学指导: (1)自学内容:教材第1页到第2页的问题1、问题2. (2)自学时间:5分钟. (3)自学方法:先寻找问题中的等量关系,再根据等量关系列出方程.

(4)自学参考提纲: ①问题1中,要制作一个无盖的方盒,四角都要剪去一个相同的正方形,我们设正方形边长为x cm,则盒底的宽为(50-2x) cm,盒底的长为(100-2x) cm,根据矩形的面积公式及方盒的底面积3600 cm2可列方程为(100-2x)(50-2x)=3600,你能把它整理为课本上的方程②吗?试说明具体经过哪几步变形得到. 先去括号5000-100x-200x+4x2=3600 移项合并同类项4x2-300x+1400=0 系数化为1(两边同除以4) x2-75x+350=0 ②问题2中,本次排球比赛的总比赛场数为28场. 设邀请x支队参赛,则每支队与其余(x-1) 支队都要赛一场. 整个比赛中总比赛场数是多少?你是怎样算出来的? 本题的等量关系是什么?你列出的方程是x(x-1)=28. 你能把它整理为课本上的方程③吗?试说明具体经过哪几步变形得到. 去括号x2-12x=28 系数化为1(两边同乘以2) x2-x=56 2.自学:学生可参考自学指导进行自学. 3.助学: (1)师助生: ①明了学情:观察了解学生是否会寻找等量关系,是否会化简方程. ②差异指导:简要说明问题2中单循环比赛与双循环比赛的区别,对不会寻找等量关系的学生给予辅导,说明化简方程的基本要求. (2)生助生:同桌之间、小组内交流、研讨. 4.强化: (1)总结寻找等量关系的策略,简要指出哪些公式经常被我们作为寻找等量关系的依据. (2)练习:根据下列问题列方程 ①一个圆的面积是2πm2,求半径.πr2=2π ②一个直角三角形的两条直角边相差3cm,面积为9cm2,求较长的直角边的长. 1 x(x-3)=9 2

二年级数学上册导学案 练习九 苏教版

第四单元:练习九 教学目的:使学生进一步巩固用乘法口诀的方法,加深体会乘、除法之间的联系,能正确地较熟练地口算除法算式。 教学重难点:进一步巩固用乘法口诀的方法 一、预习方向标——“仙”人一步! ⒈请先将口诀补充完整,再根据口诀写两道乘法算式和两道除法算式。 ⒉ 我发现: 不变, 越大, 也越大。 ⒊ 我发现: 不变, 越大, 反而越小。 二、与课堂同行——“圣”人一绝! ⒋12÷3= 8÷4= 25÷5= 12÷2= 9÷3= 12÷4= 15÷5= 24÷4= 6÷3= 20÷4= 5÷5= 36÷6= 我发现:第四组的 不变, 越大, 也越大。 ⒌ 20 + 4 = 20 + 5 = 12 + 6 = 20÷ 4 = 20÷ 5 = 12÷ 6 =

20 —4 = 20 —5 = 12 —6 = 4 × 4 = 5 × 5 = 6 × 6 = 三、当日练兵场——“快”人一刻! ⒍在 里填上“>”“<”或“=” 16÷4 4 4 × 5 30 6 - 3 6÷2 30÷5 5 12÷2 12-2 24÷4 20÷5 ⒎一件衣服需要5粒扣子, ⑴15粒扣子可以钉几件衣服? ⑵4件衣服需要多少粒扣子 □○□=□( ) □○□=□( ) ⒏ 6元 ?元 3元 4元 ⑴能大买了4盒薯片,一共要付多少钱? □○□=□( ) ⑵能二的钱正好买4块蛋糕,她带了多少钱? □○□=□( ) 熊二带的钱如果用来买饼干,能买多少包? □○□=□( ) ⑶光头强用20元买4盒巧克力,每盒巧克力?元□○□=□( ) 四、挑战爱迪生——“悠”进一步! ⒐⑴明明用20元买了6本书,找回2元,每本书 元; ⑵明明用20元要买6本书,还差4元,每本书 元。 ⒏14 个苹果,分给5个小朋友 ⑴至少再补上 个才能使每人分到的一样多 。 ⑵至少要去掉 个才能使每人分到的一样多 。 薯 片 巧克力 蛋糕 饼干

最新人教版2018年九年级数学上册全册导学案(含答案)

第二十一章 一元二次方程 21.1 一元二次方程 1. 了解一元二次方程的概念,应用一元二次方程概念解决一些简单问题. 2.掌握一元二次方程的一般形式ax 2+bx +c =0(a ≠0)及有关概念. 3.会进行简单的一元二次方程的试解;理解方程解的概念. 重点:一元二次方程的概念及其一般形式;一元二次方程解的探索. 难点:由实际问题列出一元二次方程;准确认识一元二次方程的二次项和系数以及一次项和系数及常数项. 一、自学指导.(10分钟) 问题1: 如图,有一块矩形铁皮,长100 cm ,宽50 cm ,在它的四角各切去一个同样的正方形,然后将四周突出部分折起,就能制作一个无盖方盒.如果要制作的无盖方盒的底面积为3600 cm 2,那么铁皮各角应切去多大的正方形? 分析:设切去的正方形的边长为x cm ,则盒底的长为__(100-2x)cm __,宽为__(50-2x)cm __.列方程__(100-2x)·(50-2x)=3600__,化简整理,得__x 2-75x +350=0__.① 问题2:要组织一次排球邀请赛,参赛的每两个队之间都要比赛一场.根据场地和时间等条件,赛程计划安排7天,每天安排4场比赛,比赛组织者应邀请多少个队参赛? 分析:全部比赛的场数为__4×7=28__. 设应邀请x 个队参赛,每个队要与其他__(x -1)__个队各赛1场,所以全部比赛共x (x -1)2__场.列方程__x (x -1) 2 =28__,化简整理,得__x 2-x -56=0__.② 探究: (1)方程①②中未知数的个数各是多少?__1个__. (2)它们最高次数分别是几次?__2次__.

小学数学二年级上册教案导学案全册

新人教版二年级数学上册 教案设计 第一单元长度单位 课题:统一长度单位 教学目标: 1、结合生活实际,学生经历用不同方式测量物体长度的过程,在测量活动中体会建立度量单位的重要性。 2、培养学生动手操作能力和空间想象能力。培养学生提出问题和解决问题的能力。培养学的估测和测量的能力。 3、充分体验数学与生活实际间的密切联系。同时在矛盾冲突中感悟数学知识并增强同学间的合作意识。 教学重点与难点: 学会用实物测量,并体会测量过程中出现的不同情况。在测量活动中体会建立度量单位的重要性。 教学设想: 本节课的教学注重呈现知识的形成过程,让学生通过自主探究来获取知识。因此,在让学生体会统一长度单位的必要性时,安排了大量的实践活动,使学生通过量一量、说一说、细想一想等活动感受到统一长度单位的必要性及其对生活的重要意义。 一、学前导学 用小棒量一量一支新铅笔有几根小棒那么长,再用硬币量一量。想一想,为什么量出的数据不一样呢?

二、探究活动 (一)独立思考解决问题 量数学课本的宽:你想知道我们的数学课本有多宽吗?我们动手来量一量。 (1)4人一组,每人从四件物品(1角硬币、曲别针、三角形学具、方木块)中选取一件不同的物品去量。 (2)量的时候,教师要注意量的方法的指导:开始测量时,应注意实物的左端应与所量物体的左端对齐,这样量出的结果才比较准确。作为标准的物品要一个接一个地摆放,要放平摆直。 (3)量完后,让学生汇报量的结果,当然量的结果不同。 (4)思考:为什么都是量的数学课本的宽,量出的结果却不一样呢?(因为选用的是不同的物品作标准进行测量,所以量的结果不同。) (5)然后再让全班选用同一物品进行测量的学生,展示他们测量的结果,如每组中都有用曲别针量的同学,他们测量的结果都是:数学课本的宽有5个曲别针那么长。这说明什么呢? (由此启发学生想到:要想得到相同的结果,应选用同样的物品作标准进行测量。) (二)师生探究合作交流 1、用不同的物品作标准量身边不同物体的长度。 (1)让学生选用不同的物品如橡皮、小刀、铅笔、曲别针,等去量桌子、铅笔盒、椅子等物体的长度。 (2)作为标准的物体不够怎么办?(可以用一个物品,一次接一次地进行测量,看所量长有几个这样的物品长。)用一个物品进行测量时应注意哪些问题?应注意实物的左端应与所量物体的左端对齐,量的时候可以作上记号。 (3)然后针对测量结果启发学生提出问题。如,为什么数学课本的宽是5个曲别针长,铅笔盒是5把小刀长,但它们并不一样长呢?为什么桌子比铅笔盒长,但桌子才4根铅笔长,而铅笔盒却5把小刀长? (4)让学生体会到:因为选用不同的物品作标准去量,它们的长度不同,所以测量的结果可能会与事实不符。怎样才会避免这种情况呢? 2、用同一物品(如方木块学具)作计量单位去量不同长度的物品看结果如何。 都用方木块测量数学书的长、宽,还有铅笔的长度,看看结果如何

2019-2020九年级数学上册全册导学案

第二十一章 一元二次方程 21.1 一元二次方程 1. 了解一元二次方程的概念,应用一元二次方程概念解决一些简单问题. 2.掌握一元二次方程的一般形式ax 2+bx +c =0(a ≠0)及有关概念. 3.会进行简单的一元二次方程的试解;理解方程解的概念. 重点:一元二次方程的概念及其一般形式;一元二次方程解的探索. 难点:由实际问题列出一元二次方程;准确认识一元二次方程的二次项和系数以及一次项和系数及常数项. 一、自学指导.(10分钟) 问题1: 如图,有一块矩形铁皮,长100 cm ,宽50 cm ,在它的四角各切去一个同样的正方形,然后将四周突出部分折起,就能制作一个无盖方盒.如果要制作的无盖方盒的底面积为3600 cm 2,那么铁皮各角应切去多大的正方形? 分析:设切去的正方形的边长为x cm ,则盒底的长为__(100-2x)cm __,宽为__(50-2x)cm __.列方程__(100-2x)·(50-2x)=3600__,化简整理,得__x 2-75x +350=0__.① 问题2:要组织一次排球邀请赛,参赛的每两个队之间都要比赛一场.根据场地和时间等条件,赛程计划安排7天,每天安排4场比赛,比赛组织者应邀请多少个队参赛? 分析:全部比赛的场数为__4×7=28__. 设应邀请x 个队参赛,每个队要与其他__(x -1)__个队各赛1场,所以全部比赛共x (x -1)2__场.列方程__x (x -1) 2=28__,化简整理,得__x 2-x -56=0__.② 探究: (1)方程①②中未知数的个数各是多少?__1个__. (2)它们最高次数分别是几次?__2次__. 归纳:方程①②的共同特点是:这些方程的两边都是__整式__,只含有__一个__未知数(一元),并且未知数的最高次数是__2__的方程. 1.一元二次方程的定义 等号两边都是__整式__ ,只含有__一__个未知数(一元),并且未知数的最高次数是__2__(二次)的方程,叫做一元二次方程. 2.一元二次方程的一般形式 一般地,任何一个关于x 的一元二次方程,经过整理,都能化成如下形式: ax 2+bx +c =0(a ≠0). 这种形式叫做一元二次方程的一般形式.其中__ax 2__是二次项,__a__是二次项系数,__bx__是一次项,__b__是一次项系数,__c__是常数项. 点拨精讲:二次项系数、一次项系数、常数项都要包含它前面的符号.二次项系数a ≠0是一个重要条件,不能漏掉. 二、自学检测:学生自主完成,小组内展示,点评,教师巡视.(6分钟)

最新人教版二年级下册数学第一单元_数据收集整理导学案

第一单元《数据收集整理》 第一课时:收集数据、认识简单的统计表 教学内容:教材第2页的例1和练习一的第1、2小题。 学习目标: 1、让学生经历数据的收集、整理、分析和做出判断的过程,体会统计的必要性; 2、认识简单的统计表,能根据统计表回答一些简单的问题; 3、学会与他人合作,积累解决问题的经验,体会数学与生活的密切联系。 学习重点:学会收集数据,认识简单的统计表。 学习难点:能根据统计表回答一些简单的问题。 学习过程: 一、创设情境,引入新课 师:同学们,新的学期开始了,学校要给同学们定做校服,有下面4种颜色,出示例1中的四种颜色。选哪种颜色合适呢? 生:选大多数同学喜欢的颜色。 师:怎么知道哪种颜色是大多数同学最喜欢的呢? 生:可以在全校的同学们中去调查一下。 生:全校学生有那么多,怎样调查呢? 生:我觉得可以先在班里进行调查。 生:还可以现在组内进行调查。 师:你们真聪明,你们刚才说的调查,其实也就是进行统计。揭示课题:统计。要统计出喜欢每种颜色的学生人数,首先要进行数据的收集过程。下面我们就一起来调查喜欢每种颜色的学生人数。 二、亲历统计过程,体会收集数据的形式和过程。 1、收集数据。 师:在这四种颜色中,你最喜欢哪种颜色?为什么? 师:要想知道喜欢哪种颜色的同学最多?我们应该怎样调查呢? 生:自由发言。 师:我们可以采用举手、起立、画“√”、“○”作记号等很多方式来收集数据。但是这些方式中举手既快速又简捷。下面我们就用举手的方式来进行调查。请听规则:每个人

只能选一种颜色,每当老师说出一种颜色时,喜欢这种颜色的同学就举手,好吗?一个人能选两种颜色或不选吗? 生:不能。 师:为什么? 生:如果选一种以上就重复了,而不选又遗漏了。 师:是呀,收集数据有很多不同的方式,但是无论采用哪种方式调查,都要做到不重复、不遗漏,也就是说你只能选择一次。那好,现在我们开始举手调查。 2、整理数据。 师:刚才同学们已经通过举手这种方式选出了自己喜欢的颜色了,老师也知道了,但是负责定制校服的领导还不知道,那该怎么办呢? 生:自由发言。 师:你们真会想办法。那我们现在再举一次手,在这张表中【出示统计表】 统计出喜欢每种颜色的人数,好吗? 师:喜欢红色的请举手,请一个学生数出人数,老师记录在统计表中。其余三种颜色采用同样的方式进行统计。 3、认识简单的统计表。 师:同学们,刚才我们将统计后的结果用表格的形式展示出来,这种表格就是简单的统计表。仔细观察统计表。 师:你看懂什么? 4、根据统计表解决问题。 师:是的,这张统计表的第一行表示的是同学们最喜欢的颜色,第二行表示的是最喜欢的每种颜色的人数。统计表可以直接看出各种数据的多少,同学们可以根据这些信息分析和解决一些问题。下面大家就请你根据统计表中的信息解决下面的问题。 (1)全班共有()人。

最新苏教版二年级上册数学全册教学案

1 连加、连减 项目内 容 1.算一算。 9+3+4= 8+6+9= 3+2+7= 10-8-2= 13-2-7= 19-6-5= 2.计算:28+34+22。 3.计算:84-40-26。 4.通过预习,我知道了计算连加和连减时,按照从( )往( )的顺序计算,列式时列 一个竖式简单些。 5.两位数的连加计算,相同数位( ),从( )位加起,个位相加满十,向( )位进1,按 照运算顺序列成一个竖式计算比较简便。 6.列竖式计算。 7.算一算。 54+20+6= 46+25+17= 7+59+20= 90-58-30= 75-28-19= 72-6-44= 温馨 提示知识准备:两位数加减法的相关知识。

1.16 23 12 0 4 8 2.84 62 84 62 84 3.18 18 4.左 右 5.对齐 个 十 6.42 83 65 81 28 11 39 14 80 89 7.80 88 86 2 28 22

2 加减混合运算 项目内 容 1.算一算。 32+40+7= 60-40-15= 20+6-7= 73-40+20= 2.小华有4支铅笔,他又买了3支,用去了5支,他还有多少支? 3.加减混合运算。 67-25+28= 4.通过预习,我知道了加减混合运算的运算顺序是按照从( )往( )的顺序计算。 5.我还有( )不明白。 6.列竖式计算。 56+34-20= 32+55-46= 78-24+39= 43-13+42= 7.公园里开设了一个“垂钓角”供游人钓鱼。某周六早上池中共有53条鱼,晚上工作人 员统计出总共被游客钓走28条鱼。为了保障周日正常的垂钓,工作人员又放进42条鱼,这时池中共有多少条鱼? 温馨 提示知识准备:进位加法和退位减法的相关知识。

初三数学导学案

宜宾县课改联盟学校九年级数学科导学案 一、学习目标 1.掌握利用图形的相似测量物体的高度,并画出实际问题的平面示意图。 二、学习重点 重点:用相似三角形的知识解决旗杆等物体的测量问题。 三、自主预习 1.旧知回顾 (1)什么是相似三角形?. (2)相似三角形的性质是什么? (3)相似三角形判定方法有哪些? 四、合作探究 1.请你想办法测量一下学校操场旗杆有多高? (1)如何利用太阳光照射的影子来测?能画出具体示意图吗? (2)需要哪些测量工具? (3)应测量哪些数据? (4).小组合作,看看还有哪些方法? 2.拿一根高 3.5米的竹竿立在离旗杆底部B27米的C处(如图)然后沿BC的方向走到D 处,这时目测旗杆顶部A与竹杆顶部E恰好在同一直线上,又测得C,D两点间的距离为3米,小芳的目高1.5米这样便可知道旗杆的高度。 你认为这种测量方法可行吗?请说明理由? A E F B C D

3.如图,小明在地面上放置了一个平面镜E 来测量旗杆AB 的高度,镜子与旗杆的距离EB=20米,镜子于小明的距离ED=2米,小明刚好从镜中看到旗杆的顶端A 。已知小明眼睛的高度CD=1.5米,则旗杆AB 的高度是多少米? 五、巩固反馈 1.某建筑物在地面的影长为36米,同时高为1.2米的侧杆影长为2米,那么该建筑物的高为_________米。 2.垂直于地面的竹竿的影长为12米,其顶端到期影子顶端的距离为13米,如果此时测得某小树的影长为6米,则树高___________米。 3.在平静的湖面上,有一枝红莲,高出水面1米,阵风吹来,红莲被风吹到一边,花朵齐及水面,已知红莲移动的水平距离为2米,问这里水深多少? 4.在一棵树的10米高B 处有两只猴子,一只猴子爬下树走到离树20米处的池塘A 处.另一只爬到树顶D 后直接跃到A 处,距离以直线计算,如果两只猴子所经过的距离相等,求这棵树的高度. 5.在河的两岸有对应的A 、B 两点,请你利用相似三角形的知识设计一个方案测量并求出AB 的距离。并说明理由。 C D E A B

【人教版】九年级数学上册全册导学案

第二十一章一元二次方程 21.1一元二次方程 1. 了解一元二次方程的概念,应用一元二次方程概念解决一些简单问题. 2.掌握一元二次方程的一般形式ax2+bx+c=0(a≠0)及有关概念. 3.会进行简单的一元二次方程的试解;理解方程解的概念. 重点:一元二次方程的概念及其一般形式;一元二次方程解的探索. 难点:由实际问题列出一元二次方程;准确认识一元二次方程的二次项和系数以及一次项和系数及常数项.

一、自学指导.(10分钟) 问题1: 如图,有一块矩形铁皮,长100 cm ,宽50 cm ,在它的四角各切去一个同样的正方形,然后将四周突出部分折起,就能制作一个无盖方盒.如果要制作的无盖方盒的底面积为3600 cm 2,那么铁皮各角应切去多大的正方形? 分析:设切去的正方形的边长为x cm ,则盒底的长为__(100-2x)cm __,宽为__(50-2x)cm __.列方程__(100-2x)·(50-2x)=3600__,化简整理,得__x 2-75x +350=0__.① 问题2:要组织一次排球邀请赛,参赛的每两个队之间都要比赛一场.根据场地和时间等条件,赛程计划安排7天,每天安排4场比赛,比赛组织者应邀请多少个队参赛? 分析:全部比赛的场数为__4×7=28__. 设应邀请x 个队参赛,每个队要与其他__(x -1)__个队各赛1场,所以全部比赛共x (x -1)2__场.列方程__x (x -1)2 =28__,化简整理,得__x 2-x -56=0__.② 探究: (1)方程①②中未知数的个数各是多少?__1个__. (2)它们最高次数分别是几次?__2次__.

初中数学导学案设计.docx

骄子教育年级册学科导学案主备人授课时间___________审批人 课题平行线的性质及平移 课型学习小授课组评分教师 导学方法先经历自主探究总结的过程,并独立完成自主学习部分,然后小组交流讨论,形成结论,最后完成当堂训练题。 学习目标 重点难点1.经历探索直线平行的性质的过程, 掌握平行线的三条性质。 2.能运用三条性质进行简单的推理和计算。 3会利用平行线的性质解决一些实际问题。 掌握平行线的性质,并且会运用它们进行简单推理和计算。 精要知识点 平行线的性质 1: 两条直线被第三条直线所截,如果 角相等。 课独简记为 ________________。 前自 表示为 : ∵______ ∴_________ 尝平行线的性质 2: 两条直线被第三条直线所截,如试果相等, 那么内错角相等。 简记为, _______________表示为 :∵________ ∴a b 1. 提前两天发 ,那么同位给学生完成。 2. 上课前教师 认真批阅,查看 学生完成情况 3. 给予评分 (全对的 3 分) 4. 教师上课前 提问检测学生 掌握情况对于 大部分学生不1明白的地方予 2以讲评( 5~8 分 钟)

平行线的性质 3: 两条直线被第三条直线所截, 如果 2a ,那么同旁内角1 互补。 b 简记为,__________________ 表示为 :∵ __________ ∴ 【点将题】 合 作 探 究课1. 如图所示, AB∥EF∥DC,EG∥DB, 则图中与∠ 1相等的角(∠ 1除外)共有()1、5 分钟独立做 题, 5 分钟后小 组分工讨论不 会的题目,教师 参与其中指导 2、寻找帮助: A . 6个 B .5个 C .4个 D .2个对于小组讨论 无法完成的题 目可请求别的 小组同学解答,2.如图,已知 AB∥CD,则图中与∠ 1互补的角共有 ()帮助解答问题 的小组讲解正 确予以加 5 分奖 励,或者寻求老 师帮助,但加分 要减半 3、通过以上两A.5个 B .4个 C . 3个 D . 2个步能够全部理 解正确的小组 每人加 2 分 中3.如图, l 1∥12,l 为11、 12的截线,∠ 1=70°,则下列结论中不正确的个数有:①∠ 5=70°;②∠ 3=∠6; ③∠ 2+∠6=220°;④∠ 4+∠7=180°()

北师大版九年级数学上册导学案

北师大版九年级数学上册课程纲要 平陌镇初级中学 ?课程类型:国家课程,必修课 ?设计教师:九年级数学组 ?适用年级:九年级 ?授课时间:48—53课时 【课程目标】 第一章证明(二) 1.了解作为证明基础的几条公理的内容,掌握证明的基本步骤和书写格式; 2.结合实例体会反证法的含义; 3.能够用综合法证明等腰三角形的两条腰上的中线(高)、两底角的平分线相等,并由特殊结论归纳出一般结论; 4.能够用综合法证明等腰三角形的判定定理; 5.会运用“等角对等边”解决实际应用问题及相关证明问题; 6.掌握证明与等边三角形、直角三角形有关的性质定理和判定定理; 7.结合具体例子了解逆命题的概念,会识别两个互逆命题,知道原命题成立其逆命题不一定成立; 8.能够证明直角三角形全等的“HL”判定定理既解决实际问题; 9.能够证明线段垂直平分线的性质定理、判定定理及其相关结论; 10.能够利用尺规作已知线段的垂直平分线;已知底边及底边上的高,能利用尺规作出等腰三角形; 11.能够证明角平分线的性质定理、判定定理及相关结论; 12.能够利用尺规作已知角的平分线; 13.根据中垂线判定定理证明三角形三边中垂线共一点;根据角平分线判定定理证明三角形三内角角平分线共一点; 第二章一元二次方程 14.会用开平方法解形如(x+m)2=n (n≥0)的方程; 15.理解配方法,会用配方法解简单的数字系数的一元二次方程; 16.体会转化的数学思想,用配方法解一元二次方程的过程; 17.利用配方法解数字系数的一般一元二次方程;

18.经历到方程解决实际,问题的过程,体会一元二次方程是刻画现实世界中数量关系的一个有效数学模型,培养学生数学应用的意识和能力; 19.进一步掌握用配方法解题的技能; 20.通过推导求根公式,加强推理技能训练,进一步发展逻辑思维能力; 21.会用公式法解一元二次方程; 22.会用分解因式法解系数简单的一元二次方程; 23.掌握黄金分割中黄金比的来历; 24.通过列方程解应用题,进一步提高逻辑思维能力和分析问题、解决问题的能力; 第三章证明(三) 25.体会在证明过程中所运用的归纳、类比、转化等数学思想方法; 26.能运用综合法证明平行四边形的性质定理,及其它相关结论; 27.能运用综合法证明平行四边形的判定定理; 28.能运用综合法证明矩形性质定理和判定定理; 29.能运用综合法证明菱形的性质定理和判定定理; 30.能运用综合法证明正方形的性质定理和判定定理以及其他相关结论; 第四章视图与投影 31.通过具体活动,积累数学活动经验,进一步增强学生的动手实践能力和数学思维能力,发展学生的空间观念; 32.通过学习和实践活动,激发学生对视图与投影学习的好奇心,体会数学与生活的联系; 33.通过实例能够判断简单物体的三视图,能根据三种视图描述基本几何体或实物原型,实现简单物体与其三种视图之间的相互转化; 34.会画圆柱、三棱柱、四棱柱、圆锥、球的三视图; 35.通过实例了解中心投影和平行投影的含义及其简单应用,初步进行物体与其投影之间的相互转化; 36.通过实例了解视点、视线、盲区的含义及其在生活中的应用; 第五章反比例函数 37.经历在具体问题中探索数量关系和变化规律的过程,抽象出反比例函数的概念,并结合具体情境领会反比例函数作为一种数学模型的意义; 38.能画出反比例函数的图象,根据图像和解析表达式探索并理解反比例函数的主要性质; 39.逐步提高观察和归纳分析能力,体验数形结合的数学思想方法;

最新人教版二年级下册数学全册导学案

人教版二年级下册数学全册导学案 第一单元单元分析 内容及简析: 本单元学生主要学习一些简单的统计图表知识,初步体验数据的收集、整理、描述和分析的过程学会用简单的方法收集和整理数据,掌握统计数据的记录方法,并能根据统计图表的数据提出并回答简单的问题,使学生了解统计的意义和作用,初步了解统计的基本思想方法,认识统计的作用和意义,逐步形成统计观念,进而养成尊重事实、用数据说话的态度。 教学目标: 【知识技能】使学生经历数据的收集、整理、描述和分析的过程,能利用统计表的数据提出问题并回答问题。 【数学思考】了解统计的意义,学会用简单的方法收集和整理数据。 【问题解决】能根据统计图表的数据提出并回答简单的问题,并能够进行简单的分析。 【情感态度】通过对周围现实生活中有关事例的调查,激发学生的学习兴趣,培养学生的合作意识和创新精神。 教学重点: 了解统计的意义,学会用简单的方法收集和整理数据。

教学难点: 能根据统计图表的数据提出并回答简单的问题,并能够进行简单的分析。 教具准备: 课件。 课时安排:约3课时。 、

二年级数学学科(下)导学指导案 (第一单元数据收集整理) 课题:数据收集整理(一)课型:新授探究课课时:第1课时

2、第4页练习一第1、2题 *四、拓展作业。(1、先独立答题 2、组内交流 3、师生交流) 一、下面是张老师调查本班同学最喜欢的业余生活情况统计表 活动项目看书看电视旅游体育运动其他业余活动 人数14 10 8 4 2 (1)最喜欢()的人多,喜欢()的人少。 (2)最喜欢看书的比最喜欢旅游的多()人。 (3)最喜欢看电视的比最喜欢体育运动的多()人。 (4)这个班一共有()人 二、气象小组把6月份的天气作了如下记录: (1) 把晴天、雨天、阴天的天数分别填在下面的统计表中。 天气名称晴天雨天阴天 天数 (2) 从上表中可以看出:这个月中( )的天数最多,( )的天数最少。 (3) 这个月中阴天有( )天。 (4) 这个月中晴天比雨天多( )天。 (5) 这个月中阴天比雨天多( )天。 (6) 你还能提出什么问题并解答? 五:预习新课 六、板书设计: 数据收集整理 颜色红色黄色蓝色白色 人数9 6 15 8 (1)全班共有()人。 (2)喜欢()色的人数最多。 (3)如果这个班订做校服,选择()色合适。全校选这种颜色做校服

九年级数学导学案

5.1反比例函数

【学习目标】 1、进一步熟悉作函数图象的步骤,会作反比例函数的图象; 2、体会函数的三种表示方法的相互转化,对函数进行认识上的整合; 【使用说明与学法指导】 1、用l0分钟左右的时间,阅读探索课本的基础知识,自主高效预习,提升自己的阅读理解能力,完成“自主预习”。 2、将预习中不能解决的问题标识出来,并填写到后面“我的疑惑”处。 【自主预习】 一、知识梳理(5分钟) 1、反比例函数(0)k y k x =≠的图象是一条双曲线,当k>0时,图象位于第_______象限, 且在每一个象限内,y 随x 的增大而____________;当k<0时,图象位于第________象限,且在每一象限内,y 随x 的增大而_____________。 2、反比例函数的图象既是中心对称图形,又是_____________图形,对称中心是_________,对称轴有两条:____________________和_____________________.由于0k ≠,则x ,y 都不可能为____________,所以双曲线与坐标轴_________交点,只能无限逼近坐标轴。 3、自学了本节内容,你还有什么疑问?记下来,以备上课时与同学老师探讨。 【课堂导学】 【导入示标】(5分钟) 1.引入 2.汇报预习检查情况。 【合作探究】(10分钟) 探究一: 已知反比例函数的图象经过某点,求反比例函数的表达式 例1、若反比例函数k y x = 的图象经过(-3,2),则k 的值为( ) A 、-6 B 、6 C 、-5 D 、5 探究二:由待定系数法求解析式 例2、已知反比例函数的图象经过一次函数y=x-1的图象上的点A ,且点A 的横坐标为3, 求反比例函数的解析式。 探究三:双曲线位置的确定 例3、反比例函数,2 y x = ,图象的两支分别在第____________象限。 探究四:根据函数的图象求反比例函数的表达式 例4、如图所示,过双曲线上一点P 作PQ ⊥x 轴,垂足为Q ,已知S △PQO =4。求双的表达式。 探究五:反比例函数关系式中k 的应用 例5、在一个反比例函数图象上任取两点P ,Q ,过点P 分别作x 轴、y 轴的平行线,与 坐标围成的矩形面积为S 1;过点Q 分别作x 轴、y 轴的平行线,与坐标轴围成的矩形面积为S 2。 (1)S 1与S 2有什么关系?为什么? (2)将反比例函数的图象绕原点旋转180°后,能与原来的图象重合吗? 【展示交流】(15分钟)

学校九年级数学导学案

华博学校九年级数学导学案 第4 周备课教师: 授课教师 授课时间 授课班级 生活中的旋转 一、新知学习:(复习导入新课) 同学们,我们在八年级学习了图形变换的三种方式,分别是______、______、______。那么今天这节课,我们将进一步来学习图形的旋转。 二、学习目标: 1、要理解图形旋转的基本要点。 2、能解决图形旋转的基本题型。 三、(自学指导)自学P56并填空: 把一个平面图形___着平面内某一点O_____一个角度,就叫做图形的旋转,点O叫做_________,转动的角叫做________。 因此,旋转的决定因素是_________和_________。 (三).自学检测: 1.钟表的分针匀速旋转一周需要60分. (1)指出它的旋转中心;(2)经过20分,分针旋转了多少度?2.如图,如果把钟表的指针看做三角形△OAB,它绕O点按顺时针方向旋转得到△OEF,在这个旋转过程中:(1)旋转中心是什么?旋转角是什么? (2)经过旋转,点A、B分别移动到什么位置? 3.如图:?ABC是等边三角形,D是BC上一点,?ABD经过旋转后到达?ACE的位置。 (1)旋转中心是哪一点?(2)旋转了多少度? (3)如果M是AB的中点,那么经过上述旋转后,点M转到了什么位置? 四、典型拓展例题: 如图:P是等边?ABC内的一点,把?ABP按不同的方向通过旋转得到?BQC和?ACR, (1)指出旋转中心、旋转方向和旋转角度? (2)?ACR是否可以直接通过把?BQC旋转得到? E DC B A M A Q R P C B

A' 六、学习小结: 把一个图形绕着某一定点O转动一个角度的图形变换叫做旋转.这个定点O叫旋转中心,转动的 角叫做旋转角. 七、检测与反馈: 1.下列现象中属于旋转的有( )个. ①地下水位逐年下降;②传送带的移动;③方向盘的转动; ④水龙头的转动;⑤钟摆的运动;⑥荡秋千 A.2 B.3 C.4 D.5 2.作出如图所示的点A绕点O顺时针旋转180o后的B点。 3.作出如图所示的线段AB绕点O逆时针旋转120o后的线段CD,其中C点与A点对应。 4.作出如图所示的?ABC绕点O顺时针旋转180o后的?DEF,其中A点与D点对应。 5.等边三角形至少旋转__________度才能与自身重合。 6.图1可以看作是一个等腰直角三角形旋转若干次而生成的则每次旋转的度数可以是() A.900 B.600 C.450 D.300 7.如图2,图形旋转一定角度后能与自身重合,则旋转的角度可能是( ) A、300 B、600 C、900 D、1200 图1 图2 图3 8.如图3,把△ABC绕着点C顺时针旋转350,得到△A'B'C,若∠BCA'=1000,则∠B/CA的度 数是__________。 9.如图所示,P是等边△ABC内一点,△BMC是由△ 第9题图第10题图 10.如图,O是等边△ABC内一点,将△AOB绕B点逆时针旋转,使得B、O两点的对应点分别为 C、D,则旋转角为________,图中除△ABC外,还有等边三形是__________. 11.如图所示,△ABP是由△ACE绕A点旋转得到的,那么△ABP与△ACE是什么关系? 若∠BAP=40°,∠B=30°,∠PAC=20°,求旋转角及∠CAE、∠E、∠BAE的度数。 八、畅所欲言:对这节课的内容你有新想法的地方是:_______________________________________ 九、课后反思: 优点: 缺点: B O O A O B

最新人教版九年级数学上册《一元二次方程》导学案

22.1 一元二次方程 一、学习目标 1、正确理解一元二次方程的意义,并能判断一个方程是否是一元二次方程; 2、知道一元二次方程的一般形式是2 0(ax bx c a b c ++=、、是常数,0a ≠) ,能说出二次项及其系数,一次项及其系数和常数项; 3、理解并会用一元二次方程一般形式中a ≠0这一条件; 4、通过问题情境,进一步体会学习和探究一元二次方程的必要性,体会数学知识来源于生活,又能为生活服务,从而激发学习热情,提高学习兴趣。 重难点关键 1.?重点:一元二次方程的概念及其一般形式和一元二次方程的有关概念并用这些概念解决问题. 2.难点关键:通过提出问题,建立一元二次方程的数学模型,?再由一元一次方程的概念迁移到一元二次方程的概念. 二、知识准备 1、只含有_____个未知数,且未知数的最高次数是_______的整式方程叫一元一次方程 2、方程2(x+1)=3的解是____________ 3、方程3x+2x=0.44含有____个未知数,含有未知数项的最高次数是_____,它____ (填“是”或“不是”)一元一次方程。 三、学习过程 1、 根据题意列方程: ⑴正方形桌面的面积是2㎡,求它的边长。 设正方形桌面的边长是x m ,根据题意,得方程_______________,这个方程含有_____个未知 数,未知数的最高次数是_____。 ⑵如图4-1,矩形花园一面靠墙,另外三面所围的栅栏的总长度是19m ,如果花园的面积是24㎡, 求花园的长和宽。 设花园的宽是x m,则花园的长是(19-2x )m,根据题意,得:x (19-2x )=24,去括号, 得:______________这个方程含有____________个未知数,含有未知数项的最高次数是 ________。