原子的核结构卢瑟福模型

第1章 原子的核结构和卢瑟福模型

原子的质量和大小

1. 原子的质量

自然界中一百多种元素的原子,其质量各不相同.将其中最丰富的12C 原子的质量定为12个单位,记为12u ,u 为原子质量单位.

227-931.5MeV /c kg 101.660)

(1121)(121u =?===

A

A N g N g

A 是原子量,代表一摩尔原子以千克为单位的质量数.A N 是阿伏伽德罗常数—— 一摩尔物质中的原子数目.

2. 原子的大小

将原子看作是球体,其体积为 , 一摩尔原子占体积为:

31

43??? ??=A N A r πρ,)( 3

4

3ρπg A N r A ≡ ) g/cm (3ρ是原子质量密度. 原子的半径为: 31

43??

?

??=A N A r πρ

例如 Li (锂)原子 A =7, =, r Li =; Pb (铅)原子 A =207, =, r Pb =;

3. 原子的组成

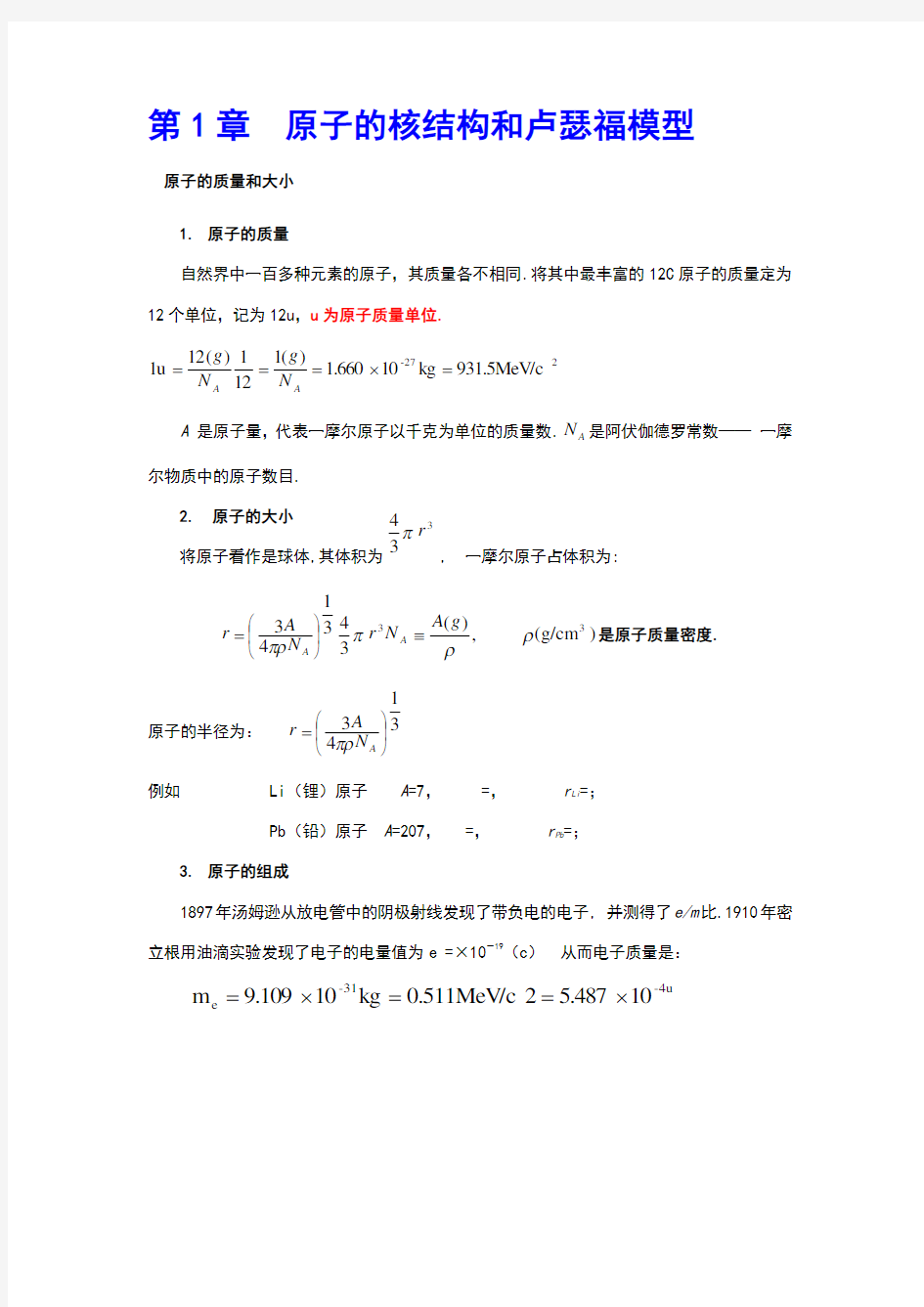

1897年汤姆逊从放电管中的阴极射线发现了带负电的电子, 并测得了e/m 比.1910年密立根用油滴实验发现了电子的电量值为e =×10

-19

(c ) 从而电子质量是:

-4u -31e 105.487 20.511MeV /c kg 109.109m ?==?=

3 3

4r π

原子核式结构模型

1.汤姆逊原子模型

1903年英国科学家汤姆逊提出“葡萄干蛋糕”式原子模型或称为“西瓜”模型.

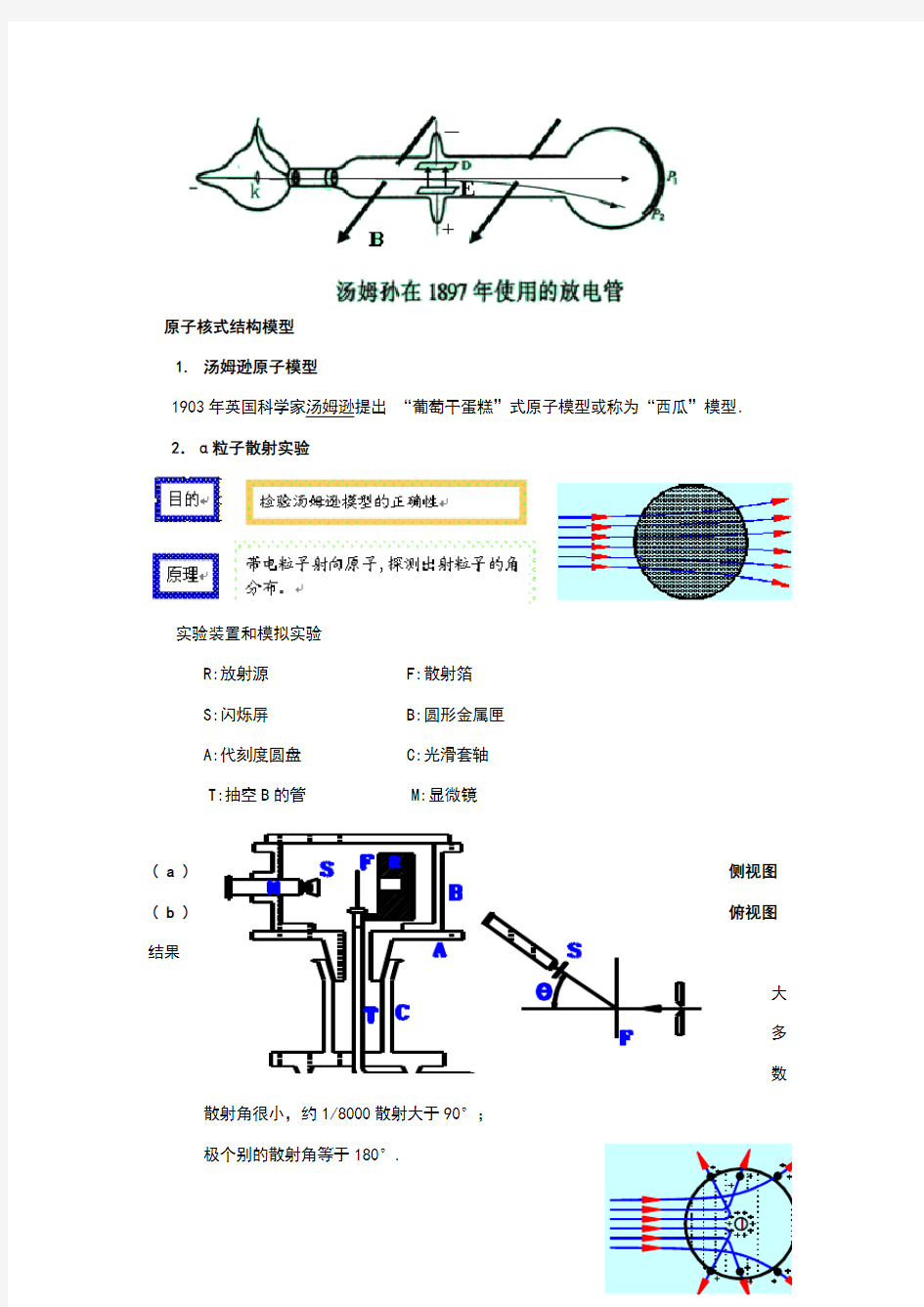

2.α粒子散射实验

实验装置和模拟实验

R:放射源 F:散射箔

S:闪烁屏 B:圆形金属匣

A:代刻度圆盘 C:光滑套轴

T:抽空B的管 M:显微镜

( a ) 侧视图( b ) 俯视图结果

大

多

数散射角很小,约1/8000散射大于90°;

极个别的散射角等于180°.

汤姆逊模型的困难

近似1:粒子散射受电子的影响忽略不计,只须考虑原子中带正电而质量大的部分对粒子的影响.

近似2:只受库仑力的作用.

当r >R 时,粒子受的库仑斥力为:2

2

0241r Ze F πε= 当r Ze F 3 2 0241 πε= 当r =R 时,粒子受的库仑斥力最大: 卢瑟福等人用质量为 u 的高速α粒子(带+2e 电量)撞击原子, 探测原子结构.按照“西瓜”模型,原子只对掠过边界(R )的α粒子有较大的偏转. 例如, EK = MeV , Z(金)=79 ,θ max<10-3弧度≈.要 发生大于90o 的散射,需要与原子核多次碰撞,其几率为10-3500!但实验测得大角度散射的几率为1/8000 ,为此,卢瑟福提出了原子核型结构模型. 3. 原子核式结构模型—卢瑟福模型 原子序数为Z 的原子的中心,有一个带正电荷的核(原子核),它带正电量Ze ,它的体积极小但质量很大,几乎等于整个原子的质量,正常情况下核外有Z 个电子围绕它运动. 2 2 0max 241 R Ze F πε= ) MeV (103) MeV (nm 1.0MeV fm 44.12v 21 /2v 24252 02m ax 202K K E Z E Z m R Ze p p R R Ze t F p -?=??==?== ?=?πεθπε 4. 核库仑散射角公式 动能为EK 的α粒子从无穷远以瞄准距离 射向原子核;在核库仑力作用下,偏离入射方向飞向无穷远,出射 与入射方向夹角θ称散射角.这个过程称为库仑散射. 假设: (1)将卢瑟福散射看作是α粒子和原子核两个点电荷在库仑力作用下的两体碰撞.忽略原子中的电子的影响. (2)在原子核质量M>>m(α粒子质量)时, 可视为核不动,于是问题化为单质点m 在有心库仑斥力作用下的运动问题. 首先,我们关心从无限远来的α粒子(初态)经库仑力作用后又飞向无穷远的运动状态(末态).由机械能守恒因而始末二态动量守恒. 对任意位置有: 称库仑散射公式. 2 241 2 020θ υπεαCtg m Ze b = 上式给出了b 和q 的对应关系 .b 小, q 大; b 大,q 小. 要得到大角散射,正电荷必须集中在很小的范围内,a 粒子必须在离正电荷很近处通过. 5. 卢瑟福散射公式及实验验证 (1) 卢瑟福散射公式的推导:由库仑散射公式可得 可见那些瞄准距离在b 到b -db 之间的α粒子,经散射必定向θ到θ+d θ之间的角度出射: 将d θ用空心圆锥体的立体角d Ω来代 替 042πεθ =Ctg b Ze m 2 2 02υαα θυπεπθ θαd m Ze 2 32 22022 0sin cos 2()41 (=bdb d πσ2=θυπεπσθ θαd m Ze d 2 32 220220sin cos 2()41 (= 公式的物理意义:被每个原子散射到q~q +dq 之间的空心立体角dW 内的a 粒子,必定打在b~b +db 之间的ds 这个环形带上 . 所以ds 代表a 粒子被每个原子核散射到q~q+dq 之间那么一个立体角dW 内的几率的大小,称为原子核的有效散射截面,又称为散射几率.现在的问题是粒子入射到这样一个环中的几率是多大呢 设靶的面积为A ,厚度为t ,并设靶很薄,以致靶中的原子对射来的粒子前后互不遮蔽,从而a 粒子打到这样一个环上的几率为: 也即a 粒子被一个原子核散射到q~q+dq 之间的空心立体角d W 内的几率. 实验情况是N 个a 粒子打在厚度为 t 的薄箔上,若单位体积内有n 个原子核,那么体积At 内共有 nAt 个原子核对入射a 粒子产生散射,也即有nAt 个环.假定各个核对 a 粒 子的散射是独立事件,a 粒子打到这样的环上的散射角都是q~q+dq ,a 粒子散射在 内的总几率应为 设靶的面积为A ,厚度为t ,并设靶很薄,以致靶中的原子对射来的粒子前后互不遮蔽, 从而a 粒子打到这样一个环上的几率为 A d /σ 也即a 粒子被一个原子核散射到q~q+dq 之间的空心立体角d W 内的几率. 实验情况是N 个a 粒子打在厚度为 t 的薄箔上,若单位体积内有n 个原子核,那么体积At 内共有 nAt 个原子核对入射a 粒子产生散射,也即有nAt 个环.假定各个核对 a 粒 子的散射是独立事件,a 粒子打到这样的环上的散射角都是q~q+dq ,a 粒子散射在 内的总几率应为 θ πθθπθ θd d d 22cos sin 4sin 2==ΩA d /σA nAtd /σ A nAtd /σ 另一方面,设有N 个a 粒子入射到靶上,在q~q+dq 方向上测量到的散射a 粒子数为dN ,所以a 粒子被散射到dW 内的总几率又可表示为dN/N ,从而有 A nAtd N dN σ=A nAtN dN d =?σ 该式称卢瑟福散射公式 说明:实际测量是在一个有限小窗口(ds ‘ )张的立体角d Ω’=ds‘/r2内测量散射的粒子数dN ’. 由于散射公式只与θ有关,在同一个θ位置上有 dN‘/dΩ’ =dN/d Ω ,所以上公式可用于小窗口探测. (2)卢瑟福散射公式的实验验证 对同一放射源(EK 同), 同一靶体(Z,t 同) ;2/sin 4 C d N d =Ω' 'θ 对同一放射源,同一靶材 但厚度t 不同,在θ方向接收的;t d N d ∝Ω'' 不同放射源( EK 不同),同一靶体,在θ方向测得;2 02--∝∝Ω' 'υk E d N d 对同一放射源;不同靶材(Z 不同) 但nt 同,在方θ 向测得 ;2Z d N d ∝Ω' ' 盖革和马斯顿按上述结论作了一系列实验,结果与理论符合很好,从而确立了原子核型结构模型. 6.原子核半径的估算 能量守恒定律 m r Ze m m 022 20422121πευυαα+ = 角动量守恒定律 m r m b m υυαα=0 由上两式及库仑散射公式可得 )) 2/sin(1 1(241 2 020θυπεα+=m ze r m A nAtN dN d =?σ2 422 22 0sin )()41 (θαυπεσΩ =d m Ze d nNt m Ze d dN 2 sin 1)()41(422 0220θυπεα=Ωb Ze E b Ze m ctg k 2 22 004242πευπεθ α== rm=3×10-14 m (金) rm= ×10-14 m (铜) 10-14 m ~10-15 m 7. 原子的大小核式结构-原子由原子核及核外电子组成原子的半径- 10-10 m() (1)原子核半径- 10-14 ~ 10-15 m2 (2)电子半径- 10-18 m原子质量的数量级:10-27kg——10-25kg 8. a粒子散射实验的意义及卢瑟福模型的困难 (1)意义: 1)通过实验解决了原子中正、负电荷的排布问题,建立了一个与实验相符的原子结构模型,使人们认识到原子中的正电荷集中在核上,提出了以核为中心的概念,从而将原子分为核外与核内两部分,并且认识到高密度的原子核的存在,在原子物理学中起了重要作用. 2) a粒子散射实验为人类开辟了一条研究微观粒子结构的新途径,以散射为手段来探测,获得微观粒子内部信息的方法,为近代物理实验奠定了基础,对近代物理有着巨大的影响. 3)a粒子散射实验还为材料分析提供了一种手段. (2)困难 1)原子稳定性问题 2)原子线状光谱问题 根据经典电磁理论,电子绕核作匀速圆周运动,作加速运动的电子将不断向外辐射电磁波,原子不断地向外辐射能量,能量逐渐减小,电子绕核旋转的频率也逐渐改变,发射光谱应是连续谱;由于原子总能量减小,电子将逐渐的接近原子核而后相遇,原子不稳定. 原子的核式结构模型 【学习目标】 1、知识与技能 (1)了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据;(2)知道粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容。 2、过程与方法 (1)通过对粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力; (2)通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用; (3)了解研究微观现象。 3、情感、态度与价值观 (1)通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神; (2)通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。 【自主学习】 填一填:卢瑟福对α粒子散射实验中少数粒子大角度偏转分析后提出了原子的核式结构模型,即占因原子质量绝大部分的带正电的物质体积很小而被称为原子核,其半径R的数量级为10-15m。通过α粒子散射实验确定各元素原子核的电荷量,从而推断原子内的电子数。 【典例剖析】 [例题1] 在α粒子散射实验中,当α粒子最接近原子核时,α粒子符合下列哪些情况( ) A.动能最小 B.势能最小 C.α粒子与原子核组成的系统能量最小 D.所受原子核斥力最大 [例题2]实验测得α粒子与金核作对心碰撞时所能达到的离金核的最小距离约为2×10—14m,由此数据估算金核的密度(金原子序数79,质量数197)。 【课堂训练】 1.下列叙述中,符合物理学史实的是 A.汤姆生发现了电子,并由此提出了原子的核式结构学说 原子的核式结构 一、教学目标 1.知识与技能 ①了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据。 ②知道ɑ粒子散射实验的实验方法和实验现象以及原子核式结构模型的主要内容。 2.过程与方法 ①通过对ɑ粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力。 ②通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用。 ③了解研究微观现象的方法。 3.情感态度与价值观 ①通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神。 ②通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。 二、教学重点 ①引导学生小组自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定“枣糕模型”,得出原子的核式结构。 ②在教学中渗透和让学生体会物理学研究方法,渗透三个物理学方法:模型方法,黑箱方法和微观粒子的碰撞方法。 三、教学难点 引导学生小组自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定“枣糕模型”,得出原子的核式结构模型。 四、教学资源 多媒体教学设备、PPT多媒体课件、网上下载的FLASH小课件。 五、教学过程 1.回顾历史,引入新课 通过播放1964年我国第一颗原子弹爆炸成功的视频,介绍人类现在已经开始利用原子的核能,其实早在1897年,汤姆孙就发现了电子,使人类第一次敲开原子世界的大门,今天我们就循着前人的足迹研究原子内部结构的发现过程。 2.发现电子,提出问题 汤姆孙发现电子,根据原子呈电中性,原子内还有带正电部分,那么原子内部具有怎样的结构呢?汤姆孙提出了原子的葡萄干布丁模型,动画展示原子葡萄干布丁模型,汤姆孙的原子葡萄干布丁模型虽然能够解释一些物理现象,但无法解释卢瑟福α粒子散射实验3.ɑ粒子散射实验原理、装置、实验现象 ɑ粒子散射实验的装置,主要由放射源、金箔、荧光屏、望远镜和转动圆盘几部分组成。ɑ粒子散射实验在课堂上无法直接演示,利用动画向学生模拟实验的装置、过程和现象,使学生获得直观的切身体验,留下深刻的印象。通过多媒体重点指出,荧光屏和望远镜能够围绕金箔在一个圆周上运动,从而可以观察到穿透金箔后偏转角度不同的ɑ粒子。动画展示实验中,通过显微镜观察到的现象,并且要让学生了解,这种观察是非常艰苦细致的工作,所用的时间也是相当长的。α粒子散射实验的数据 教师适时提问:根据以上实验数据,用科学语言表述实验结果: 学生分组讨论交流得到实验结果:绝大多数沿原来的方向前进,少数发生了较大偏转,极少数发生大角度偏转。 教师再次提问:根据汤姆孙原子模型分析,α粒子轰击金箔后应出现什么情况? ①α粒子出现大角度散射有没有可能是与电子碰撞后造成的? ②按照汤姆孙原子模型,α粒子在原子附近或穿越原子内部后有没有可能发生大角度偏转? 学生分组讨论交流得到结果: 第1章 原子的核结构和卢瑟福模型 原子的质量和大小 1. 原子的质量 自然界中一百多种元素的原子,其质量各不相同.将其中最丰富的12C 原子的质量定为12个单位,记为12u ,u 为原子质量单位. 227-931.5MeV /c kg 101.660) (1121)(121u =?=== A A N g N g A 是原子量,代表一摩尔原子以千克为单位的质量数.A N 是阿伏伽德罗常数—— 一摩尔物质中的原子数目. 2. 原子的大小 将原子看作是球体,其体积为 , 一摩尔原子占体积为: 31 43??? ??=A N A r πρ,)( 3 4 3ρπg A N r A ≡ ) g/cm (3ρ是原子质量密度. 原子的半径为: 31 43?? ? ??=A N A r πρ 例如 Li (锂)原子 A =7, =, r Li =; Pb (铅)原子 A =207, =, r Pb =; 3. 原子的组成 1897年汤姆逊从放电管中的阴极射线发现了带负电的电子, 并测得了e/m 比.1910年密立根用油滴实验发现了电子的电量值为e =×10 -19 (c ) 从而电子质量是: -4u -31e 105.487 20.511MeV /c kg 109.109m ?==?= 3 3 4r π 原子核式结构模型 1.汤姆逊原子模型 1903年英国科学家汤姆逊提出“葡萄干蛋糕”式原子模型或称为“西瓜”模型. 2.α粒子散射实验 实验装置和模拟实验 R:放射源 F:散射箔 S:闪烁屏 B:圆形金属匣 A:代刻度圆盘 C:光滑套轴 T:抽空B的管 M:显微镜 ( a ) 侧视图( b ) 俯视图结果 大 多 数散射角很小,约1/8000散射大于90°; 极个别的散射角等于180°. 《2 原子的核式结构模型》教学设计 一、教材分析: 这一节是本章的重点,高考的热点,尤其是α粒子散射实验及其现象。让学生认识到实验对理论发展的重要作用,知道物理模型建立的意义及其局限性。从汤姆孙的原子结构模型到卢瑟福的原子的核式结构模型的建立,既渗透科学探究的因素教学,又进行了模型法的教学,并将卢瑟福的原子的核式结构模型与行星结构相类比,使学生有更清晰的直观形象、生动的认识,指出大自然的和谐统一的美,渗透哲学教育。通过学生对α粒子散射实验现象的讨论与交流,顺理成章地否定了枣糕模型,并建立新的模型。 原子的结构非常紧密,用一般的方法是无法探测它的内部结构的,要认识原子的结构,需要用高速粒子对它进行轰击,用高速的α粒子穿过原子的散射情况,是研究原子结构的有效手段。二、教学目标: (一)知识与技能 1.了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据。 2.知道α粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容。 (二)过程与方法 1.通过对α粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力。 2.通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用。 3.了解研究微观现象。 (三)情感、态度与价值观 1.通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神。 2.通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。 3、让学生参与问题的解决,参与科学研究的良好学习习惯,逐步积蓄探究热情,培养学生勇于探究的精神,探究能力和合作精神。 三、教学重点难点: 重点:1.引导学生小组自主思考讨论在于对α粒子散射实验的结果分析从而否定汤姆孙的枣糕模型,得出原子的核式结构; 2.在教学中渗透和让学生体会物理学研究方法,渗透三个物理学方法:模型方法,黑箱方法和微观粒子的碰撞方法; 难点:引导学生小组自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定葡萄干布丁模型,得出原子的核式结构 四、学情分析: 根据学生的具体情况设计教案、设计难度梯度,努力保证课堂时效性。学生观察ɑ粒子散射实验现象进行讨论和通过观察实验现象推理出卢瑟福的原子的结构模型会有一定的困难,因此对提出的3个问题,前二个问题放手让学生进行小组讨论,对于问题3采用先让学生猜想,师生共同分析 《原子结构的模型》教学设计 浙江省海宁市实验初中宋竺 《原子结构的模型》是学生在教师的指导下,进行自主的学习、合作学习。案例的动画模型有直观、形象的优点,动画与单纯用语言描述相比,教学效果较好。 一、教学分析 (一)教材分析 本节为浙教版初中《科学》八年级(下)第一章《粒子的模型与符号》的第3节第一课时,本节两个课时,第一课时主要对学生学习原子结构模型的建立完善。让学生沿着科学家的道路去构建原子模型,同时渗透模型的构建方法。通过对有关科学家和其研究的介绍,培养学生的科学兴趣,使学生体验、学习科学家提出问题、建立假设、修正模型的研究方法。教会学生学会观察、学会分析、学会总结,帮助学生认知,从而帮助学生构建知识。 本节的基本概念和基础原理多,如原子结构的概念,这些内容抽象,肉眼不可见,远离学生的生活,所以运用了大量的图片和动画来展示或模拟结构,使之形象化,便于直观认识。 本节还密切联系现代生活、生产和科学技术的实际,有着浓郁的生活气息和时代气息。使学生更好地理解科学与生活、科学与社会的关系。 (二)学生分析 从知识水平来看,本节内容抽象,肉眼又不可见,远离生活,学生难以理解,但学生在学习了前面的模型、符号的建立与作用,物质与微观粒子模型的基础上,继续来学习原子结构的模型,有一定的微观认识基础。 从人的思维发展阶段看,初中的学生还处于具体形象思维的阶段,要使他们形成正确的微观的结构表象和概念,需要教师提供直观的动画模型,帮助学生由感性认识上升到理性认识,帮助学生构建知识。 从学生的学习兴趣看,本节的丰富内容,精美的图片,与生活、科技紧密接合的事例,激起了学生探索科学的兴趣。 (三)网络教室 学生上课时可以直接查找网络或到自主学习网站学习,方便快捷,课堂容量大。 鲁科版化学选修3《原子结构模型》教案 【学习目标】 1、知识与技能目标 (1)了解“玻尔原子结构模型”,知道其合理因素和存在的不足。初步认识原子结构的量子力学模型 (2)能利用“玻尔原子结构模型”解释氢原子的线状光谱。 (3)能用n、ι、m、ms四个量子数描述核外电子的运动状态。 (4)知道n、ι、m、ms的相互关系及有关量子限制 (5)了解原子轨道和电子云的概念及形状,能正确书写能级符号及原子轨道符号 2、过程与方法目标 (1)通过介绍几种原子结构模型,培养学生分析和评价能力。 (2)通过原子结构模型不断发展、完善的过程,使学生认识到化学实验对化学理论发展的重要意义,使学生感受到在学生阶段就要认真作实验、认真记录实验现象。 (3)通过自主学习,培养学生自学能力和创造性思维能力。 (4)通过介绍四个量子数及有关量子限制,使学生感受到科学的严密性。 3、情感态度·价值观目标 (1)通过原子结构模型不断发展、完善的过程教学,培养学生科学精神和科学态度。(2)通过合作学习,培养团队精神。 【学习重点】1、基态、激发态及能量量子化的概念。 2、利用跃迁规则,解释氢原子光谱是线状光谱及其他光谱现象。 3、用四个量子数描述核外电子的运动状态。 【学习难点】1、n、ι、m、ms的相互关系及有关量子限制。 2、原子轨道和电子云的概念 第1课时 【自主预习提纲】 一、原子结构理论发展史: 1、1803年提出原子是一个“实心球体”建立原子学说的是英国化学家,1903 年汤姆逊提出原子结构的“”模型,1911年卢瑟福提出了原子结构的模型,1913年玻尔提出的原子结构模型,建立于20世纪20年代中期的模型已成为现代化学的理论基础。 二、必修中学习的原子核外电子排布规律: (1)原子核外的电子是________排布的,研究表明已知原子的核外电子共分为______ 第3单元课时1 原子结构模型的演变教学设计 一、学习目标 1. 通过原子结构模型演变的学习,了解原子结构模型演变的历史,了解科学家探索原子结构的艰难过程。认识实验、假说、模型等科学方法对化学研究的作用。体验科学实验、科学思维对创造性工作的重要作用。 2.了解钠、镁、氯等常见元素原子的核外电子排布情况,知道它们在化学反应过程中通过得失电子使最外层达到8电子稳定结构的事实。通过氧化镁的形成了解镁与氧气反应的本质。了解化合价与最外层电子的关系。 3.知道化学科学的主要研究对象,了解化学学科发展的趋势。 二、重点、难点 重点:原子结构模型的发展演变 镁和氧气发生化学反应的本质 难点:镁和氧气发生化学的本质 三、设计思路 本课设计先让学生描绘自己的原子结构模型,继而追随科学家的脚步,通过交流讨论,逐步探讨各种原子结构模型存在的问题,并提出改进意见,让学生主动参与人类探索原子结构的基本历程,同时也可体会科学探索过程的艰难曲折。通过镁和氧气形成氧化镁的微观本质的揭示,初步认识化学家眼中的微观物质世界。 四、教学过程 [导入] 观看视频:扫描隧道显微镜下的一粒沙子。今天我们还将进入更加微观的层次,了解人类对于原子结构的认识。你认为我们可以通过什么样的方法去认识原子的内部结构呢? 直接法和间接法,直接法努力的方向是观察技术的提高和观察工具的改进,而间接法则依赖精巧的实验和大胆的假设。事实上直到今天即使借助扫描隧道显微镜也无法观察到原子的内部结构,所以在人们认识原子结构的过程中,实验和假设以及模型起了很大的作用。 一、中国古代物质观 [提出问题]我们通常接触的物体,总是可以被分割的(折断粉笔)。但是我们能不能无限地这样分割下去呢? [介绍]《中庸》提出:“语小,天下莫能破焉”。惠施的人也说道“其小无内,谓之小一”。 高中物理-原子的核式结构模型教案+练习 教学目标 1、知道α粒子散射实验及其现象,了解卢瑟福原子核式结构模型,以及提出此模型的实验依据 2、认识实验对理论发展的总要作用 3、知道物理模型建立的意义及其局限性,培养学生抽象思维能力和想象力 重点难点 重点:α粒子散射实验和原子核式结构理论 难点:渗透和让学生体会物理学研究方法 设计思想 α粒子散射实验是一个很重要的实验,体现了研究微观世界的一种科学的方法,也是锻炼学生分析问题、解决问题的知识点。对卢瑟福如何分析α粒子散射实验,否定汤姆孙原子模型,提出原子核式结构模型的了解,有利于学生学习人类研究微观世界的科学方法,提高分析解决问题的能力。因此本节的设计强调核式结构模型建立的依据而非结论,重点在于暴露模型建立的思路和研究的方法。对物理学史的教育要贯穿在整个教学过程当中。 教学资源多媒体课件 教学设计 【课堂引入】 讲述:汤姆生发现电子,根据原子呈电中性,提出了原子的枣糕模型。 学生活动:师生共同得出汤姆生的原子枣糕模型。 点评:用图片或动画展示原子枣糕模型。。 【课堂学习】 学习活动一:α粒子散射实验 问题一:为什么用α粒子的散射现象可以研究原子的结构? 原子的结构非常紧密,用一般的方法是无法探测它的内部结构的,要认识原子的结构,需要用高速粒子对它进行轰击。而α粒子具有足够的能量,可以接近原子中心。它还可以使荧光屏物质发光。如果α粒子与其他粒子发生相互作用,改变了运动方向,荧光屏就能够显示出它的方向变化。研究高速的α粒子穿过原子的散射情况,是研究原子结构的有效手段。 学生:体会α粒子散射实验中用到科学方法;渗透科学精神(勇于攀登科学高峰,不怕苦、不怕累的精神)的教育。 问题二:α粒子散射是怎么做的 α粒子散射实验的装置,主要由放射源、金箔、荧光 屏、望远镜和转动圆盘几部分组成。 动画展示 粒子散射实验装置动画展示实验中,通过显微镜观察到的现象。 通过多媒体重点指出,荧光屏和望远镜能够围绕金箔在一个圆周上运动,从而可以观察到穿 第十八章原子结构 新课标要求 1.内容标准 (1)了解人类探索原子结构的历史以及有关经典实验. 例1 用录像片或计算机模拟,演示α粒子散射实验. (2)通过对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构. 例2 了解光谱分析在科学技术中的应用. 2.活动建议 观看有关原子结构的科普影片. 新课程学习 高中物理:原子的核式结构模型教案 ★新课标要求 (一)知识与技能 1.了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据. 2.知道α粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容. (二)过程与方法 1.通过对α粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力. 2.通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用. 3.了解研究微观现象. (三)情感、态度与价值观 1.通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神. 2.通过对原子结构的认识的不断深入,使学生认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义. ★教学重点 1.引导学生小组自主思考讨论在于对 粒子散射实验的结果分析从而否定葡萄干布丁模型,得出原子的核式结构; 2.在教学中渗透和让学生体会物理学研究方法,渗透三个物理学方法:模型方法,黑箱方法和微观粒子的碰撞方法; ★教学难点 引导学生小组自主思考讨论在于对ɑ粒子散射实验的结果分析从而否定葡萄干布丁模型,得出原子的核式结构 ★教学方法 教师启发、引导,学生讨论、交流. ★教学用具: 投影片,多媒体辅助教学设备 ★课时安排 1 课时 ★教学过程 (一)引入新课 讲述:汤姆生发现电子,根据原子呈电中性,提出了原子的葡萄干布丁模型. 学生活动:师生共同得出汤姆生的原子葡萄干布丁模型. 点评:用动画展示原子葡萄干布丁模型. 原子结构模型 1.下列现象与电子的跃迁无关的是( ) A.燃放烟火B.霓虹灯广告 C.蜡烛燃烧D.平面镜成像 D [电子从较高能量的激发态跃迁到较低能量的激发态乃至基态时,将释放能量,光(辐射)是电子释放能量的重要形式之一,燃放焰火、霓虹灯广告、蜡烛燃烧等均与电子的跃迁有关系,平面镜成像是光线反射的结果,与电子的跃迁无关,故选D。] 2.下列能级中轨道数为3的是( ) A.s能级B.p能级 C.d能级D.f能级 B [s能级中轨道数为1,p能级中轨道数为3,d能级中轨道数为5,f能级中轨道数为7。] 3.下列说法中正确的是( ) A.电子云通常是用小点的多少来表示电子的多少 B.处于最低能量的原子叫基态原子 C.能量高的电子在离核近的区域运动,能量低的电子在离核远的区域运动 D.电子仅在激发态跃迁到基态时才会产生原子光谱 B [A项,通常用单位体积内小点的疏密程度来表示电子在原子核外某处单位体积内出现概率的大小;C项,电子离核由近到远,能量由低到高;D项,电子在基态跃迁到激发态时也会产生原子光谱。] 4.对焰色试验的描述正确的是( ) A.焰色试验只是金属单质特有的性质 B.焰色试验是化学变化 C.焰色试验是金属原子从基态跃迁到激发态时,将能量以光的形式表现出来 D.焰色试验是金属原子或离子从较高能量的激发态跃迁到较低能量的激发态或基态时,将能量以光的形式表现出来的现象 D [焰色试验是大多数金属元素的性质,是物理变化,从基态→激发态要吸收能量,从激发态→基态会辐射能量。] 5.下列各电子层中包含f能级的是( ) A.L B.N C.M D.K B [L电子层含有2个能级,分别是s、p能级,A项不符合题意;N电子层含有4个能级,分别是s、p、d、f能级,B项符合题意;M电子层含有3个能级,分别是s、p、d能级,C项不符合题意;K电子层只有1个能级,s能级,D项不符合题意。] 6.下列说法正确的是( ) A.原子核外第n电子层最多可容纳的电子数为n2 B.任一电子层的能级总是从s能级开始,而且能级数等于该电子层序数 C.不同电子层中s电子的原子轨道半径相同 D.不同电子层中p电子的能量相同 B [原子核外第n电子层最多可容纳的电子数为2n2,A项错误;任一电子层含有的能级数等于该电子层序数,即第n电子层含有n个能级,每一电子层总是从s能级开始,B项正确;电子层序数越大,该电子层中s电子的能量越高,原子轨道的半径越大,C项错误;离原子核越远的电子,其能量越高,所以p电子的能量随电子层序数的增大而增大,D项错误。] 7.电子作为微观粒子,其运动特征与宏观物体的运动特征有着明显的区别,下列关于电子运动特征的叙述中,正确的是( ) A.电子的运动根本就不存在运动轨迹 B.电子在原子核周围的空间内围绕原子核做圆周运动,只不过每一个圆周的半径不同而已 C.电子的运动速率特别快,所以其能量特别大 D.电子的运动速率特别快,运动范围特别小,不可能同时准确地测定其位置和速度 D [电子的存在是客观事实,每一个瞬间肯定都有客观存在的位置,所以肯定存在运动轨迹,只不过这个运动轨迹到底是什么样的,两个相邻的时间间隔内有什么关系就不能确定了;电子的运动速率虽然很快,但是其质量特别小,所以其能量也不会特别大;电子的运动速率特别快,运动范围特别小,故不能准确地测定其位置和速度。] 8.3p x所代表的含义是( ) A.p x轨道上有3个电子 B.第三电子层p x轨道有3个伸展方向 C.p x电子云有3个伸展方向 D.第三电子层沿x轴方向伸展的p轨道 D [“3p x”中,“3”表示第三电子层,“p x”表示沿x轴方向伸展的p轨道。] 二、原子的核式结构模型 教学目标 1、知道α粒子散射实验及其现象,了解卢瑟福原子核式结构模型,以及提出此模型的实验依据 2、认识实验对理论发展的总要作用 3、知道物理模型建立的意义及其局限性,培养学生抽象思维能力和想象力 重点难点 重点:α粒子散射实验和原子核式结构理论 难点:渗透和让学生体会物理学研究方法 设计思想 α粒子散射实验是一个很重要的实验,体现了研究微观世界的一种科学的方法,也是锻炼学生分析问题、解决问题的知识点。对卢瑟福如何分析α粒子散射实验,否定汤姆孙原子模型,提出原子核式结构模型的了解,有利于学生学习人类研究微观世界的科学方法,提高分析解决问题的能力。因此本节的设计强调核式结构模型建立的依据而非结论,重点在于暴露模型建立的思路和研究的方法。对物理学史的教育要贯穿在整个教学过程当中。 教学资源多媒体课件 教学设计 【课堂引入】 讲述:汤姆生发现电子,根据原子呈电中性,提出了原子的枣糕 模型。 学生活动:师生共同得出汤姆生的原子枣糕模型。 点评:用图片或动画展示原子枣糕模型。。 【课堂学习】 学习活动一:α粒子散射实验 问题一:为什么用α粒子的散射现象可以研究原子的结构? 原子的结构非常紧密,用一般的方法是无法探测它的内部结构的,要认识原子的结构,需要用高速粒子对它进行轰击。而α粒子具有足够的能量,可以接近原子中心。它还可以使荧光屏物质发光。如果α粒子与其他粒子发生相互作用,改变了运动方向,荧光屏就能够显示出它的方向变化。研究高速的α粒子穿过原子的散射情况,是研究原子结构的有效手段。 学生:体会α粒子散射实验中用到科学方法;渗透科学精神(勇于攀登科学高峰,不怕苦、不怕累的精神)的教育。 问题二:α粒子散射是怎么做的 α粒子散射实验的装置,主要由放射源、金箔、荧光 屏、望远镜和转动圆盘几部分组成。 动画展示α粒子散射实验装置动画展示实验中,通过显微镜观察到的现象。 通过多媒体重点指出,荧光屏和望远镜能够围绕金箔在一个圆周上运动,从而可以观察到穿透金箔后偏转角度不同的α粒子。并且要让学生了解,这种观察是非常艰苦细致的工 2021-2022年高中化学第1章原子结构第1节原子结构模型第1课时学案 鲁科版 三点剖析 重点一:原子结构模型的演变过程 道尔顿原子学说→汤姆逊“葡萄干布丁”模型→卢瑟福核式模型→玻尔电子分层排布模型→量子力学模型。 人类对原子结构的认识经历了一个漫长,不断深化的过程,这有利于培养我们的正确的科学发展观。 重点二:氢原子光谱和玻尔的原子结构模型 玻尔的核外电子分层排布的原子结构模型成功地解释了氢原子光谱是线状光谱的实验事实。玻尔的重大贡献在于指出了原子光谱源自核外电子在能量不同的轨道之间的跃迁,而电子所处的轨道的能量是量子化的。 谱线的波长或频率与能级间能量差所具有的关系可用下式表示: E 0-hυ=ΔE=E 末 -E 始 。ΔE为两轨道的能量差。 玻尔指出,原子核外电子在具有确定能量的轨道上运动,当原子不受外界影响时,电子既不吸收能量也不放出能量。不同的原子轨道具有不同的能量,轨道能量的变化是不连续的,即量子化的。当电子吸收了能量(如光能、热能等)后,就会从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道上。处于能量较高轨道的电子不稳定,会回到能量较低的轨道上,当电子从能量较高的轨道回到能量较低的轨道时 发射出光子,发出光的波长取决于两个轨道的能量之差。 重点三:原子轨道电子云 量子力学中的轨道的含义已与玻尔原子结构模型中轨道的含义完全不同,它既不是圆形轨道,也不是指固定轨迹。 注意:①电子云的含义、电子云示意图的描述都是比较容易出错的地方,希望大家引起足够重视。②所谓电子在核外出现的概率大小,用通俗的话说就是电子在核外空间单位体积内出现的机会多少。 下表总结了量子数的取值范围和符号表示。 《原子的核式结构》教学设计 一、教材分析 “原子的核式结构”是高中原子物理的重要内容,传统的教学设计虽然也能让学生掌握原子的核式结构内容,但不难看出传统教学模式仍为“师传生受”,学生还是被动地接收知识,即使学会了,也不能算会学,无法让学生体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用。面对新课程改革的要求,为营造一个让学生自主学习的良好环境,本人结合平时的实践,对本节内容采用通过让学生小组讨论:用汤姆生的葡萄干布丁模型能否解释ɑ粒子散射实验现象,一步一步得出卢瑟福的原子核式结构模型,在教学中虽然不能进行真实的实验,但同样处处渗透着新课程理念的科学探究思想,从而利于提高学生的逻辑推理能力,观察能力,有利用培养学生勇于攀登科学高峰,不怕苦、不怕累的科学精神,这种通过让学生自己动眼观察、动脑思考,引导他们自己获取知识,不仅活跃了课堂气氛,还发展了学生的思维能力和创新能力。本节课的设计旨在追寻前人的足迹,通过对粒子散射实验分析,从而否定汤姆孙的原子模型,建立卢瑟福的原子核式结构模型。让学生了解在科学研究中,科学家们通过对实验事实的分析,提出模型或假说,这些模型或假说又在实验中经受检验,正确的被肯定,经不起检验的被否定,在新的基础上再提出新的假说。科学的研究这样螺旋上升和不断深入发展的。 内容分析 粒子散射实验和原子核式结构的内容是本节教学重点。其中粒子散射实验是常用的获取微观世界信息的方法,在原子结构的研究中有非常重要的作用,以后的质子和中子的发现都与粒子散射实验有关。本节对于原子核式结构的建立,粒子散射实验更是起到决定性的作用,所以重点在于对粒子散射实验观察、现象的分析以及从现象中猜测合理的结构。“原子的核式结构”是高中原子物理的重要内容,除了让学生掌握原子的核式结构内容,让学生体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化也很重要。通过让学生小组讨论:用汤姆生的枣糕模型能否解释ɑ粒子散射实验现象,一步一步得出卢瑟福的原子核式结构模型,在教学中虽然不能进行真实的实验,但同样处处渗透着新课程理念的科学探究思想,从而利于提高学生的逻辑推理能力和分析能力。 学情分析 对于原子的结构其实学生早已经知道,初中的物理、化学中都已经清楚。所以原子结构如何不是本节课要教授的目的,如何从粒子散射实验现象中得出合理的原子结构模型才是本节要关注的重点。前面光的波动性、光的粒子性的学习使学生对于从现象找本质,建模型或假说的过程已不再陌生,所以对学生进行适当的引导、提问即可理解原子核式结构模型。前一节学习了电子的发现过程,学生已经知道原子是有结构的,那么结构如何分布呢学生在化学中已经学习了原子核外的电子排布,绝大多数学生都已经知道了原子由原 子核和电子组成但一般都尚未清楚原子大小与原子核大小的比例关系,而这一比例必将对 学生认识微观世界产生巨大的冲击,从而激发学生的学习热情。 第1节 原子结构模型 1.了解玻尔原子结构模型的基本观点及如何用其解释氢原子光谱的特点。 2.能应用量子力学对原子核外电子的运动状态进行描述。(重点) 3.了解原子轨道和电子云的含义。(难点 ) 1.不同时期的原子结构模型 2.光谱和氢原子光谱 (1)光谱 ①概念:利用仪器将物质吸收的光或发射的光的波长和强度分布记录下来的谱线。 ②形成原因:电子在不同轨道间跃迁时,会辐射或吸收能量。 (2)氢原子光谱:属于线状光谱。 氢原子外围只有1个电子,故氢原子光谱只有一条谱线,对吗? 【提示】 不对。 3.玻尔原子结构模型 (1)基本观点 ①成功地解释了氢原子光谱是线状光谱的实验事实。 ②阐明了原子光谱源自核外电子在能量不同的轨道之间的跃迁,而电子所处的轨道的能量是量子化的。 (1)道尔顿原子学说涉及到原子内部结构。(×) (2)氢原子光谱属于线状光谱。(√) (3)基态氢原子转变成激发态氢原子时释放能量。(×) (4)焰色反应与电子跃迁有关,属于化学变化。(×) [核心·突破] 1.光谱 (1)基态原子 吸收能量释放能量 激发态原子。 (2)同一原子不同状态的能量激发态大于基态;不同原子的能量不一定存在激发态大于基态。 (3)基态原子和激发态原子相互转化时吸收或释放能量,形成光谱。 (4)光谱分析:利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素。如焰色反应产生的原因是原子中的电子在能量不同轨道上跃迁。 2.玻尔原子结构模型 (1)基本观点:①电子在确定的轨道上运动 ②轨道能量是量子化的 ③电子跃迁产生能量变化 (2)意义:①成功解释了氢原子的线状光谱 ②说明核外电子是分层排布的 (3)不足:无法解释复杂光谱问题 [题组·冲关] 1.下列有关化学史知识错误的是( ) A .原子分子学说的建立是近代化学发展的里程碑 第1章 原子的核结构和卢瑟福模型 1.1 原子的质量和大小 1. 原子的质量 自然界中一百多种元素的原子,其质量各不相同.将其中最丰富的12C 原子的质量定为12个单位,记为12u ,u 为原子质量单位. 227-931.5MeV /c kg 101.660) (1121)(121u =?=== A A N g N g A 是原子量,代表一摩尔原子以千克为单位的质量数.A N 是阿伏伽德罗常数—— 一摩尔物质中的原子数目. 2. 原子的大小 将原子看作是球体,其体积为 , 一摩尔原子占体积为: 31 43??? ? ?=A N A r πρ,)( 343ρπg A N r A ≡ ) g /c m (3 ρ是原子质量密度. 原子的半径为: 31 43?? ? ??=A N A r πρ 例如 Li (锂)原子 A =7, =0.7, r Li =0.16nm ; Pb (铅)原子 A =207, =11.34, r Pb =0.19nm ; 3. 原子的组成 1897年汤姆逊从放电管中的阴极射线发现了带负电的电子, 并测得了e/m 比.1910年密立根用油滴实验发现了电子的电量值为e =1.602×10 -19 (c ) 从而电子质量是: -4u -31e 105.487 20.511MeV /c kg 109.109m ?==?= 3 34r π 1.2 原子核式结构模型 1. 汤姆逊原子模型 1903年英国科学家汤姆逊提出 “葡萄干蛋糕”式原子模型或称为“西瓜”模型. 2.α粒子散射实验 实验装置和模拟实验 ● R:放射源 F:散射箔 ● S:闪烁屏 B:圆形金属匣 ● A:代刻度圆盘 C:光滑套轴 ● T:抽空B 的管 M:显微镜 侧视图 ( a ) 俯视图 ( b ) 结果 ● 大 多数 ● 极个别的散射角等于180°. 汤姆逊模型的困难 近似1:粒子散射受电子的影响忽略不计,只须考虑原子中带正电而质量大的部分对粒子的影响. 近似2:只受库仑力的作用. 当r >R 时,粒子受的库仑斥力为:2 2 0241r Ze F πε= 第3节原子结构的模型 课堂引入:分子是由原子构成的,那么原子又是由什么构成?科学家是怎样揭开原子结构的秘密呢? 一、原子结构模型的建立与修正 道尔顿:实心原子结构模型--发现原子 汤姆森:汤姆森模型、浸入模型。原子是一个平均分布着正电荷的球体,带负电的电子嵌在中间。--发现电子 卢瑟福:卢瑟福模型、核式模型 实验过程:用带正电荷的粒子轰击金属箔,发现:大部分沿直线运动、极少发生偏转、有的被反弹。 玻尔:分层模型。电子在固定的轨道上分层运动。电子云模型。电子在核周围有的区域出现的次数多,有的区域出现的次数少,就像云雾一样笼罩在核的周围。说明建立模型往往需要一个不断完善和不断修正的过程。 *原子的结构:原子是由居于原子中心的带正电荷的原子核和带负电荷的核外电子构成;并且原子核和核外的电子所带的电荷总数相等,电性相反,整个原子不显电性。 原子很小,但原子核更小。若把电子运动的范围比作一个大型运动场的话,原子核就像运动场里的一粒芝麻。 二、揭开原子核的秘密 通过用高能量的粒子撞击核的方法 ⑴原子核由质子和中子构成,其中质子带正电,中子不带电 ⑵原子中电子的质量在整个原子质量中所占比重极小,可忽略不计,因而原子的质量主要集中在原子核上 看课本第页表,思考分析在一个原子中哪些数目总是相等的? ⑶核电荷数=质子数=核外电子数 ⑷质子和中子又是由更小的微粒夸克构成。 读图:一杯水的微观层次的分析: 水→水分子→氢、氧原子→原子核→质子和中子→夸克 第二课时 三、原子的孪生兄弟——同位素 元素的概念:具有相同核电荷数(即质子数)的同一类原子的总称 一种宏观概念 如:氧元素就是所有氧原子的总称。 同种原子的原子核内核电荷数、质子数与中子数是一定的。但有的原子其核内的中子数会发生变化。 【举例】氧的三种原子的原子核:核内都有个质子,但中子数分别是个、个、个。属于同种元素的不同原子。 读图:氧的三种原子的原子核有什么不同? 同位素:原子中原子核内质子数相同、中子数不相同的同类原子的统称。举例①氧的三种同位素,它们都是氧元素的不同种原子;②氢的三种同位素:氕、氘、氚。汞有种同位素 同位素的应用:核设施、化学分析、消除细菌、文物鉴定、医学诊断等【阅读】利用碳——同位素测定年代 四、带电的原子-离子 1.火演示实验:金属钠在氯气中燃烧 2.观察钠和氯气的状态和颜色 3.在空气中点燃钠,并将它置入氯气中,观察现象 现象:产生白烟,最终得到一些白色粉状固体。 本质分析:钠在氯气中燃烧,钠原子失去电子形成带正电荷的钠离子(阳离子);氯原子得到电子形成带负电荷的氯离子(阴离子)。两种离子所带电荷相等,电性相反,互相吸收,构成电中性的氯化钠。 离子:离子就是带电的原子或原子团(离子的组成元素不止一种)。 离子是构成物质的第三种基本微粒:离子和分子、原子一样也是构成物质的基本粒子。 第1节原子结构模型 第1课时 【教学目标】 1.了解“玻尔原子结构模型”,知道其合理因素和存在的不足。 2.知道原子光谱产生的原因。 3.能利用“玻尔原子结构模型”解释氢原子的线状光谱。 【教学重点】 1.基态、激发态及能量量子化的概念。 2.原子光谱产生的原因 3.利用跃迁规则,解释氢原子光谱是线状光谱及其他光谱现象。【教学难点】 1.能量量子化的概念。 2.原子光谱产生的原因 【教学方法】启发式讨论式 【教学过程】 教学环节活 动 时 间 教学内容教师活动学生活 动 设计意图 一、联想·质疑2 分 钟 在美丽的城市,我们经常可以看到 五光十色的霓虹灯,霓虹灯为什么 能发出五颜六色的光?我们马上就 会知道。 【板书】 第1节原子结构模型 第1课时 量子力学前的原子结构模型 引起学生对本 节课的学习兴 趣。 二、 复习旧课3 分 钟 提问 1.请同学们指 出原子是由什 么构成的? 2.请同学们描 述一下核外 电子运动有 什么特征? 对学生的回答加以完善。回答问题为评价各种原 子结构模型提 供知识支持 三、导入新课5 分 钟 1.介绍道尔顿原子学说的内容。 2.让学生评价“道尔顿原子学说” 有那些不足之处,并对学生的评价 加以完善 同组内交 流、讨论, 并对“道 尔顿原子 学说”进 行评价。 学生思考 问题并做 出否定的 回答。 培养学生合作 精神和分析、 评价能力。 1.使学生认识 到原子结构模 型是不断发 展、完善的。 2.使学生认识 到化学实验对 化学理论发展 的重要意义。 四、展开新课1 7 分 钟 1.道尔顿原子 学说 2.卢瑟福原子 结构的核式模 型 3.玻尔原子结 构模型 【板书】 一、道尔顿原子学说 1.介绍卢瑟福原子结构的核式模 型。 2.让学生思考:“卢瑟福原子结构的 核式模型”能解释氢原子的光谱是 线状光谱吗? 【板书】 1.阅读 “玻尔原 子结构模 型”理论 2.交 流·讨论 原子光谱 产生的原 1.使学生认识 到“玻尔原子 结构模型”对 原子结构理论 的发展起着极 其重要的作 用。 2.使学生认识 师生三代共建原子结构模型 河南省南阳市西峡县第二高级中学李勇 19世纪末20世纪初,随着X射线、电子、放射性现象的发现,在物理学领域内爆发了一场举世瞩目的大革命。在不太长的时间内,新理论风起云涌,新实验层出不穷,一位科学巨匠应运而生。在这批科学巨人所创建的科学大厦中,汤姆生、卢瑟福、波尔师生三代精心雕塑起来的院子结构模型,至今依然光芒闪耀。 1897年,刚刚40岁的汤姆生证明了电子的存在,轰动了科学界,一举成为国际物理学界的佼佼者。然而,他并没有因此停步不前,仍一如既往,兢兢业业,继续攀登科学的高峰,1904年,汤姆生提出,原子就好象一个带正电的球,这个球承担了原子质量的绝大部分,电子作为点电荷镶嵌在球中间。这种“葡萄干蛋糕”式的无核模型是汤姆生企图解释元素化学性质发生规律性变化而反复思考提出的。 汤姆生既是一位理论物理学界又是一位出色的教育家。他在担任英国卡文帝什实验物理学教授及实验室主任的34年间,培养出了众多优秀人才,在的弟子中,有9位获得过诺贝尔奖,卢瑟福就是其中之一。在1906年,英国人卢瑟福做了一次极为著名的实验,他用α粒子作“炮弹”去轰击金属箔片制得靶子,他发现α粒子穿过箔片后,大多数没有改变方向,如无人之境,畅通无阻,这说明原子内部是很“空”的。同时他也发现竟有少数α粒子在偏离原方向相当大的角度散射出来,有极少数甚至被反弹回来,这是汤姆生原子模型无法解释的,由此卢瑟福证明了正电荷不是分散分布在一个较大的球体内,而是集中在一个很小的核心上,这个核心被他称做原子核。原子核的发 现使卢瑟福感到惊讶。而科学家的敏感和追根问底的性格使他经过周密的思考后于1911年大胆地提出了有核原子模型。他设想原子可以和一个小行星系统比拟,原子模型的中心是一个带正电的质量很大的核,原子核的半径在10-14~10-15m之间,是整个原子半径的万分之一至十万分之一,带负电的电子散布在核的外面,围绕原子核旋转。这种模型被后人称为行星式原子结构模型。 卢瑟福的原子模型虽比汤姆生前进了一步,但仍没摆脱宏观物体运动的框架,所以在解释原子内的稳定性和光谱规律上同样遇到了难以逾越的困难。而提出解决这一困难的是丹麦物理学家波尔。于1913年,波尔受卢的影响,提出了“电子在原子核外空间一定轨道上绕核做高速圆周运动”原子模型学说,使原子结构理论为之一新,在整个物理学界引起了“轰动性效应”波尔原子结构模型仍是当今大学、中学物理、化学教科书中必不可少的内容。 值得一提的是,1919年,卢瑟福和他的另一位学生查威克在原子核里发现了质子,1932年查又在原子核里发现了中子,至此,“原子不可再分”的形而上学的观念彻底瓦解。 汤姆生、卢瑟福、波尔师生三代创建的原子结构模型虽已被后人“科学演变”,但他们对科学发展的贡献“功不可没”,在科学发展史上谱写了光辉的一页。 原子结构模型》习题 一、选择题 1.首先提出原子结构模型并开始涉及原子内部结构的科学家是( ) A ?卢瑟福B.玻尔 C.汤姆逊 D ?道尔顿 解析:A项,卢瑟福根据a粒子散射实验提出原子结构的核式模型;B项,玻尔建立了核外电子分层排布的原子结构模型;C项,汤姆逊提出了原子结构的葡萄干布丁”模型,开始涉及原子的内部结构;D项,道尔顿建立了原子学说,故选C。 答案:C 2 ?原子的吸收光谱或发射光谱是线状的而不是连续的,根本上取决于( ) A?原子中电子能量的高低 B ?外界条件的能量 C.原子轨道的能量是量子化的 D .仪器设备的工作原理 解析:原子光谱源自核外电子在能量不同的轨道之间的跃迁,而电子所处的轨道的能量是量子化的。 答案:C 3.下列有关电子云的叙述中,正确的是() A ?电子云形象地表示了电子在核外某处单位体积内出现的概率 B ?电子云直观地表示了核外电子的数目 C. 1s电子云界面图是一个球面,表示在这个球面以外,电子出现的概率为零 D .电子云是电子绕核运动形成了一团带负电荷的云雾 解析:为了形象地表示电子在原子核外空间的分布状况,人们常用单位体积内小黑点的疏密程度来表示电子在原子核外单位体积内出现概率的大小、点密集的地方,表示电子在单位体积内出现的概率大,点稀疏的地方,表示电子在单位体积内出现的概率小,这就是电子云。1s电子云界面以外,电子出现的概率不为零,只是出现的概率很小。 答案:A 4?角量子数I = 2的某一电子,其磁量子数m( ) A .只能为+ 2 B. 只能为一1、0、+ 1三者中的某一个数值 C. 可以为一2、一1、0、+ 1、+ 2中的任意一个数值 D .可以为任何一个数值《原子的核式结构模型》

高中物理人教版选修3-5 18.2《原子的核式结构模型》教案设计

原子的核结构卢瑟福模型

原子核式结构模型

原子结构模型的教学设计

鲁科版化学选修3《原子结构模型》教案

高中化学《原子结构模型的演变》教学设计 苏教版必修1.doc

高中物理-原子的核式结构模型教案+练习

高中物理:原子的核式结构模型教案

【同步检测】2020-2021学年新鲁科版选择性必修2第1章 第1节原子结构模型作业

原子的核式结构模型 教案

2021-2022年高中化学第1章原子结构第1节原子结构模型第1课时学案鲁科版

原子的核式结构教学设计

2020-2021部编本高中化学 第1章 原子结构 第1节 原子结构模型学案 鲁科版选修3

原子的核结构卢瑟福模型

浙教版-科学-八下-浙教版八年级科学下册第二章微粒的模型与符号第3节原子结构的模型教案

鲁科版化学选修3氢原子光谱和玻尔的原子结构模型

师生三代共建原子结构模型

《原子结构模型》习题2