第八章 分光光度法

第八章分光光度法

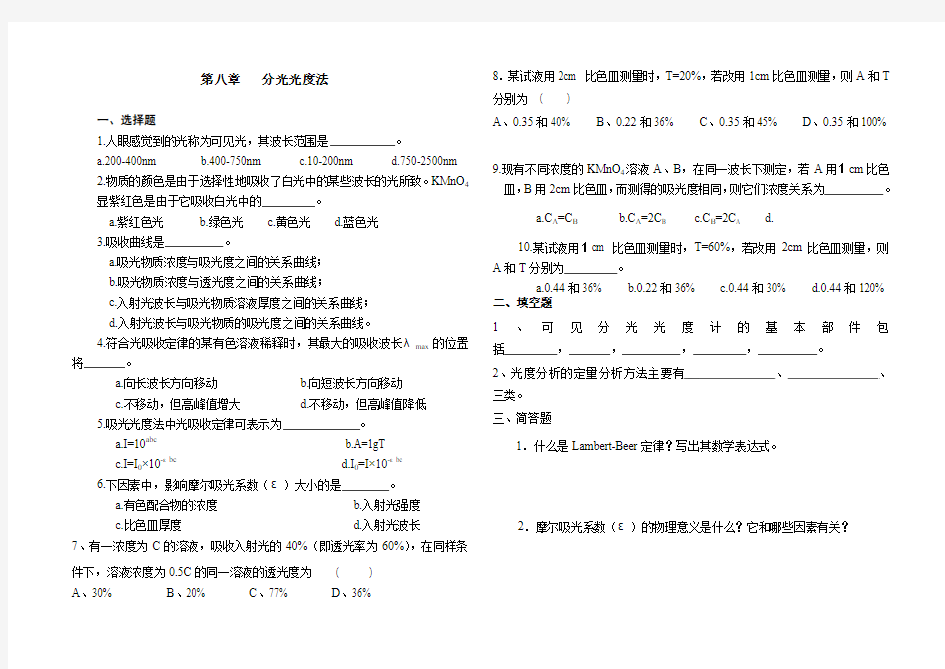

一、选择题

1.人眼感觉到的光称为可见光,其波长范围是。

a.200-400nm

b.400-750nm

c.10-200nm

d.750-2500nm

2.物质的颜色是由于选择性地吸收了白光中的某些波长的光所致。KMnO4

显紫红色是由于它吸收白光中的。

a.紫红色光

b.绿色光

c.黄色光

d.蓝色光

3.吸收曲线是。

a.吸光物质浓度与吸光度之间的关系曲线;

b.吸光物质浓度与透光度之间的关系曲线;

c.入射光波长与吸光物质溶液厚度之间的关系曲线;

d.入射光波长与吸光物质的吸光度之间的关系曲线。

4.符合光吸收定律的某有色溶液稀释时,其最大的吸收波长λmax的位置将。

a.向长波长方向移动

b.向短波长方向移动

c.不移动,但高峰值增大

d.不移动,但高峰值降低

5.吸光光度法中光吸收定律可表示为。

a.I=10abc

b.A=1gT

c.I=I0×10-εbc

d.I0=I×10-εbc

6.下因素中,影响摩尔吸光系数(ε)大小的是。

a.有色配合物的浓度

b.入射光强度

c.比色皿厚度

d.入射光波长

7、有一浓度为C的溶液,吸收入射光的40%(即透光率为60%),在同样条件下,溶液浓度为0.5C的同一溶液的透光度为( )

A、30%

B、20%

C、77%

D、36% 8.某试液用2cm 比色皿测量时,T=20%,若改用1cm比色皿测量,则A和T 分别为( )

A、0.35和40%

B、0.22和36%

C、0.35和45%

D、0.35和100%

9.现有不同浓度的KMnO4溶液A、B,在同一波长下测定,若A用1cm比色皿,B用2cm比色皿,而测得的吸光度相同,则它们浓度关系为。

a.C A=C B

b.C A=2C B

c.C B=2C A

d.

10.某试液用1cm 比色皿测量时,T=60%,若改用2cm比色皿测量,则A和T分别为。

a.0.44和36%

b.0.22和36%

c.0.44和30%

d.0.44和120%

二、填空题

1、可见分光光度计的基本部件包括,,,,。

2、光度分析的定量分析方法主要有、、三类。

三、简答题

1.什么是Lambert-Beer定律?写出其数学表达式。

2.摩尔吸光系数(ε)的物理意义是什么?它和哪些因素有关?

3、与滴定分析发相比,分光光度法具有哪些特点?

四、计算题

1.称取钢样0.512g,溶于酸后,将其中的锰氧化成高锰酸盐,定容至100ml,在520nm波长下用2.0cm的比色皿,测得吸光度为0.628,已知ε=2235 L·mol-1·cm-1,求锰的质量分数。0.15% 2.某1.0×10-5 mol·L-1有色化合物在λmax处,用2.0cm比色皿测得T%=60,试计算:

(1)该有色化合物的摩尔吸光系数ε;

紫外可见分光光度法

1、什么是透光率?什么是吸光度?什么是百分吸光系数和摩尔吸光系数 2、举例说明生色团和助色团,并解释长移和短移。 4、电子跃迁有哪几种类型?跃迁所需的能量大小顺序如何?具有什么样结构的化合物产生紫外吸收光谱?紫外吸收光谱有什么特征? 5、以有机化合物的基团说明各种类型的吸收带,并指出各吸收带在紫外—可见吸收光谱中的大概位置和各吸收带的特征。 6、紫外吸收光谱中,吸收带的位置受哪些因素影响? 8、用紫外光谱法定量,测量最适宜的吸光度范围为0.2-0.7的依据是什么?为什么用高精度的仪器此范围可以扩大? 11、简述用紫外分光光度法定性鉴别未知物的方法。 13、说明双波长消去法的原理和优点。怎样选择λ1λ2? 15、为什么最好在λmax处测定化合物的含量? 2、Lambert-Beer定律是描述与和的关系,它的数学表达式是 3、紫外-可见分光光度法定性分析的重要参数是和;定量分析的依据是 4、在不饱和脂肪烃化合物分子中,共轭双键愈多,吸收带的位置长移愈多,这是由于 6、可见--紫外分光光度计的光源,可见光区用灯,吸收池可用材料的吸收池,紫外光区光源用灯,吸收池必须用材料的吸收池 10、分光光度法的定量原理是定律,它的适用条件是和,影响因素主要有、。 11、可见-紫外分光光度计的主要部件包括、、、、和5个部分。在以暗噪音为主的检测器上,设△T=0.5%,则吸收度A的测量值在间,由于测量透光率的绝对误差小,使结果相对误差△c/c的值较小。 15、在分光光度法中,通常采用作为测定波长。此时,试样浓度的较小变化将使吸光度产生变化 1、紫外-可见分光光度法的合适检测波长范围是( ) A.400-800 nm B.200-400nm C.200~800nm D.10~200nm 2、下列说法正确的是( )o A.按比尔定律,浓度C与吸光度A之间的关系是一条通过原点的直线 B.比尔定律成立的必要条件是稀溶液,与是否单色光无关 C.E称吸光系数,是指用浓度为1%(W/V)的溶液,吸收池厚度为lcm时所测得吸光度值 D.同一物质在不同波长处吸光系数不同,不同物质在同一波长处的吸光系数相同 3、在乙醇溶液中,某分子的K带λmax计算值为385nm, λmax测定值388nm,若改用二氧六环及水为溶剂,λmax计算值估计分别为( ) (已知在二氧六环和水中的λmax校正值分别为-5和+8) A .二氧六环中390nm,水中37 7nm B.二氧六环中380nm,水中393 nm C.二氧六环中383nm,水中396nm D.二氧六环中393nm,水中380nm 6、1,3-丁二烯有强紫外吸收,随着溶剂极性的降低,其λmax将( ) A.长移 B.短移 C.不变化,但ε增强D.不能断定 8、在紫外-可见光谱分析中极性溶剂会使被测物吸收峰()

第七章 分光光度法

第七章分光光度法 分光光度法是基于物质对光的选择性吸收而建立起来的分析方法。(在选定波长下,被测定溶液对光的吸收程度与溶液中吸光组分的浓度有简单的定量关系)。根据被利用的光波长范围可分为可见、紫外、红外光谱法。利用可见光进行分光光度分析时,通常将被测定组分通过化学反应转变成有色化合物,然后进行吸光度的测量。因此分光光度法在一定意义上使用着比色法,吸光光度法等名词,本章重点讨论可见分光光度法。 一、分光光度法 (一)光的基本性质 光是电磁波。其波长范围很广,如果以波长或频率为序排列可得到如下电磁波谱图。 光谱名称波长范围跃迁类型分析方法 X—射线远紫外光近紫外光可见光近紫外光中红外光远红外光微波 无线电波0.1—10nm 10—200nm 200—400nm 400—760nm 0.76—2.5μm 2.5—5.0μm 500—1000μm 0.1—100cm 1—1000m K.L层电子 中层电子 价电子 分子振动 分子振动和低位 转动 分子振动 X—射线光谱法 真空紫外光度法 紫外可见光度法 比色可见光度法 近红外光谱法 中红外光谱法 远红外光谱法 微波光谱法 核磁共振光谱法 光有微粒二象性,波动性是指光按波的形式传播。如光的折射、衍射、偏振和干涉等,光的波长λ,频率γ与速度c的关系为: λγ = c 式中λ以cm表示,γ以Hz表示,c为光速2.7979×1010cm/s(真空中) 光同时又具有粒子性,如电效应就明显地表现其粒子性。 光是由“光微粒子”(光量子或光子)组成的,光量子的能量可表示为 γh E=h为普朗克常数6.6262×10-34J.S 可见上式把光的波粒两相性用h统一起来了。 结论:不同波长(或频率)的光,其能量不同,短波的能量大,长波的能量小。(二)物质对光的吸收 吸收光谱有原子吸收光谱和分子吸收光谱。 原子吸收光谱是由原子外层电子选择性地吸收某些波长的电磁波而引起的。原子吸收分光光度法就是根据原子的这种性质所引起来的。分子吸收光谱比较复杂。这是由分子结构的复杂性引起的,在同一电子能级中有几个振动能级,而在同一振动能级中又有几个转动能级,电子能级之间的能量差一般为1~20电子伏特。因此,电子能级跃迁而产生的吸收光谱,位于紫外-可见光部分。这种又价电子跃迁而产生的分光光谱称为电子光谱。 在电子能级变化时,不可避免地也伴随着分子振动和转动能级的变化,因此,分子的电子光谱通常比原子的线状光谱复杂的多,呈带状光谱。如果用近红外线

紫外可见分光光度法练习题(供参考)

紫外-可见分光光度法 一、单项选择题 1.可见光的波长范围是 A、760~1000nm B、400~760nm C、200~400nm D、小于400nm E、大于760nm 2.下列关于光波的叙述,正确的是 A、只具有波动性 B、只具有粒子性 C、具有波粒二象性 D、其能量大小于波长成正比 E、传播速度与介质无关 3.两种是互补色关系的单色光,按一定的强度比例混合可成为 A、白光 B、红色光 C、黄色光 D、蓝色光 E、紫色光 4.测定Fe3+含量时,加入KSCN显色剂,生成的配合物是红色的,则此配合物吸收了白光中的 A、红光 B、绿光 C、紫光 D、蓝光 E、青光 5.紫外-可见分光光度计的波长范围是 A、200~1000nm B、400~760nm C、1000nm以上 D、200~760nm E、200nm以下 6.紫外-可见分光光度法测定的灵敏度高,准确度好,一般其相对误差在 A、不超过±0.1% B、1%~5% C、5%~20% D、5%~10% E、0.1%~1% 7.在分光光度分析中,透过光强度(I t)与入射光强度(I0)之比,即I t / I0称为 A、吸光度 B、透光率 C、吸光系数 D、光密度 E、消光度8.当入射光的强度(I0)一定时,溶液吸收光的强度(I a)越小,则溶液透过光的强度(I t) A、越大 B、越小 C、保持不变 D、等于0 E、以上都不正确9.朗伯-比尔定律,即光的吸收定律,表述了光的吸光度与 A、溶液浓度的关系 B、溶液液层厚度的关系 C、波长的关系 D、溶液的浓度与液层厚度的关系 E、溶液温度的关系 10.符合光的吸收定律的物质,与吸光系数无关的因素是 A、入射光的波长 B、吸光物质的性质 C、溶液的温度 D、溶剂的性质 E、在稀溶液条件下,溶液的浓度 11.在吸收光谱曲线上,如果其他条件都不变,只改变溶液的浓度,则最大吸收波长的位置和峰的

试验六双波长分光光度法

典型实验教学案例简介 案例x 双波长分光光度法测定复方磺胺甲噁唑片中两组分含量 药物的含量测定是药物质量控制的重要方面。紫外分光光度法以其准确度、灵敏度高,简便快速等特点,成为药物含量测定的重要方法。紫外法测定含量时,常选择被测组分的最大吸收波长最为测定波长,以提高检测的灵敏度。当用紫外法测定复方制剂多组分中一种组分的含量时,共存组分常常也会有吸收干扰,此时,消除干扰就成为准确测定的关键环节。双波长分光光度法作为计算分光光度法的一种,就是消除干扰、实现多组分含量同时测定的一种有效手段。本实验就以复方磺胺甲噁唑片为实验对象,通过双波长分光光度法测定其两组分的含量,从而达到学习双波长法的原理和操作的目的。 一、实验目的 1.掌握双波长分光光度法的测定原理。 2.熟悉双波长分光光度法在复方制剂分析中的应用。 二、实验原理 当吸收光谱重叠的a、b两组分共存时,若要消除a组分的干扰测定b组分,可在a组分的吸收光谱上选择两个吸收度相等的λ1和λ2,测定混合物的吸光度差值。然后根据ΔA值计算b的含量。 SMZ在257nm波长处有最大吸收,TMP在此波长吸收最小并在304nm波长附近有一等吸收点,故选定257nm为SMZ的测定波长(图1),在304nm波长附近选择参比波长。 TMP在239nm波长处有较大吸收,此波长又是SMZ的最小吸收峰,并在295nm波长附近有一等吸收点,故选定239nm为测定波长(图2),并规定在此波长附近选择供测定的参比波长。由于参比波长对测定影响较大,故采用对照品溶液来确定。此波长可因仪器不同而异,测定时应仔细选择。

三、仪器与试剂 1.主要仪器:紫外-可见分光光度计;100mL 容量瓶 2.主要试剂:磺胺甲噁唑和甲氧苄啶对照品;0.4%氢氧化钠溶液;0.1mol/L 盐酸溶液;氯化钾 四、实验步骤 1.磺胺甲噁唑的含量测定 (1)平均片重测定:10片,精密称定。 (2)供试品溶液配制: 图2 TMP 紫外吸收图谱 1. TMP(5.0μg/ml); 2.SMZ(25.0μg/ml); 3. SMZ+TMP; 4. 辅料 图l SMZ 紫外吸收图谱 1. TMP(0.2μg/ml); 2.SMZ(10.0μg/ml); 3. SMZ+TMP; 4. 辅料 精密称取片粉 (约50mg SMZ, 10mg TMP) 片剂 乙醇 溶解、定容 过滤 研磨 100m

分光光度法考试题例

艾科锐公司化学基础知识考试题 分光光度法 科室姓名成绩时间 一、单项选择题(20分) 1、一束___通过有色溶液时,溶液的吸光度与浓度和液层厚度的乘积成正比。(B ) A、平行可见光 B、平行单色光 C、白光 D、紫外光 2、________互为补色。(A ) A、黄与蓝 B、红与绿 C、橙与青 D、紫与青蓝 3、摩尔吸光系数很大,则说明_____(C ) A、该物质的浓度很大 B、光通过该物质溶液的光程长 C、该物质对某波长光的吸收能力强 D、测定该物质的方法的灵敏度低。 4、下述操作中正确的是_____。(C ) A、比色皿外壁有水珠 B、手捏比色皿的磨光面 C、手捏比色皿的毛面 D、用报纸去擦比色皿外壁的水 5、用邻菲罗啉法测定锅炉水中的铁,pH需控制在4~6之间,通常选择____缓冲溶液较合适。(D ) A、邻苯二甲酸氢钾 B、NH3—NH4Cl C、NaHCO3—Na2CO3 D、HAc—NaAc 6、紫外-可见分光光度法的适合检测波长范围是_______。(C ) A、400~760nm; B、200~400nm C、200~760nm D、200~1000nm 7、邻二氮菲分光光度法测水中微量铁的试样中,参比溶液是采用_____。(B ) A、溶液参比; B、空白溶液; C、样品参比; D、褪色参比 8、722型分光光度计适用于________。(A ) A、可见光区 B、紫外光区 C、红外光区 D、都适用 9、722型分光光度计不能测定________。(C ) A、单组分溶液 B、多组分溶液 C、吸收光波长>800nm的溶液 D、较浓的溶液 10、下列说法正确的是________。(B ) A、透射比与浓度成直线关系; B、摩尔吸光系数随波长而改变; C、摩尔吸光系数随被测溶液的浓度而改变; D、光学玻璃吸收池适用于紫外光区 11、控制适当的吸光度范围的途径不可以是(C ) A、调整称样量 B、控制溶液的浓度 C、改变光源 D、改变定容体积12.双波长分光光度计与单波长分光光度计的主要区别在于(B ) A. 光源的种类及个数 B. 单色器的个数 C. 吸收池的个数 D. 检测器的个数 比尔定律的范围内,溶液的浓度、最大吸收波长、吸光度三者-在符合朗伯特13.的关系是(B ) A. 增加、增加、增加 B. 减小、不变、减小 C. 减小、增加、减小 D. 增加、不变、减小

分光光度法

第二节分光光度法 (一)基础知识 分类号:P2-O 一、填空题 1.分光光度法测定样品的基本原理是利用朗伯—比尔定律,根据不同浓度样品溶液对光信号具有不同的,对待测组分进行定量测定。 答案:吸光度(或吸光性,或吸收) 2.应用分光光度法测定样品时,校正波长是为了检验波长刻度与实际波长的,并通过适当方法进行修正,以消除因波长刻度的误差引起的光度测定误差。 答案:符合程度 3.分光光度法测定样品时,比色皿表面不清洁是造成测量误差的常见原因之一,每当测定有色溶液后,一定要充分洗涤。可用涮洗,或用浸泡。注意浸泡时间不宜过长,以防比色皿脱胶损坏。 答案:相应的溶剂(1+3)HNO3 二、判断题 1.分光光度计可根据使用的波长范围、光路的构造、单色器的结构、扫描的机构分为不同类型的光度计。( ) 答案:正确 2.应用分光光度法进行试样测定时,由于不同浓度下的测定误差不同,因此选择最适宜的测定浓度可减少测定误差。一般来说,透光度在20%~65%或吸光值在0.2~0.7之间时,测定误差相对较小。( ) 答案:正确 3.分光光度法主要应用于测定样品中的常量组分含量。( ) 答案:错误 正确答案为:分光光度法主要应用于测定样品中的微量组分。 4.应用分光光度法进行样品测定时,同一组比色皿之间的差值应小于测定误差。( ) 答案:错误 正确答案为:测定同一溶液时,同组比色皿之间吸光度相差应小于0.005,否则需进行校正。 5.应用分光光度法进行样品测定时,摩尔吸光系数随比色皿厚度的变化而变化。( ) 答案:错误 正确答案为:摩尔吸光系数与比色皿厚度无关。 三、选择题 1.利用分光光度法测定样品时,下列因素中不是产生偏离朗伯—比

双波长分光光度法的基本原理及应用

双波长分光光度法的基本原理及应用 应用分光光度法对共存组分进行不分离定量测定时,通常采用的方法有双波长法,三波长法,导数光谱法、差谱分析法及多组分分析法等方法,其快速,简便的优点使这些方法在实用分析中得到越来越广泛的应用。其中以双波长法的应用为最多,该法的准确度和精密度要高于其它方法,是对共存组分不分离定量测定的有效方法之一。 实用中的双波长法主要采用等吸收波长法和系数倍增法两种分析方法,下面就其基本原理和应用作以介绍: 一、等吸收波长法 1、基本原理 图1是同一组分三个不同浓度供试液的吸收光谱图,经典分光光度法的定量测定通常是在被测组分的最大吸收波长处进行测定,根据兰伯一比耳定律,其吸光度值与被测组分的浓度C成正比,即: 依(3)式测定被测组分a,则可完全消除b组分的干扰,达到共存组分不分离进行定量测定的目的。 2、影响因素 (1)测定波长和组合波长的选择应使被测组分的△A值尽可能大,以增加测定的灵敏度和精确度。 (2)测定波长和组合波长应尽可能选择在光谱曲线斜率变化较小的波长处,以减小波长变化对测定结果的影响。 (3)干扰组分等吸收波长(组合波长)的选择必须精确,只有其△A值等于零时才能完全消除干扰,否则会引入测定误差。为此,在实用分析中,都是先配制一个干扰组分b的供试液,在仪器上准确找出等吸收波长,然后再对样品进行测定。 3 应用实例 等吸收波长法的一个典型应用实例为收载于《中华人民共和国药典》中的抗菌消炎药复方磺胺甲噁唑片的含量测定。复方磺胺甲噁唑片中含有磺胺甲噁唑(SMZ)和甲氧苄(TMP)两个成分,其吸收光谱见图3。 当测定SMZ时,选择其最大吸收波长257nm为测定波长,可以在干扰组分TMP的光谱曲线上304nm附近找到等吸收波长为组合波长消除其干扰;当测定TMP时,选择239nm为测定波长,可以在干扰组分SMZ的光谱曲线上295nm附近找到等吸收波长为组合波长消除其干扰,分别对SMZ和TMP进行含量测定。 二、系数倍增法 1 基本原理

比色法及分光光度法

比色法及分光光度法 第一节 一、填空题。 1.比色法及分光光度法同化学分析法比较具有___________、_____________、_____________、_______________等四个特点。 2.光的波长范围在___________称为可见光,波长小于__________称为紫外光,波长大于___________称为红外光。 3.____________通过三棱镜就可分解为____________________,这种现象称为光的色散。 4.光吸收程度最大外的波长叫做_____________,用_________表示。 5.同物质不同浓度的溶液λmax不变,具有____________的吸收曲线,不同物质具有__________的吸收曲线,可以此进行物质的___________。 6.物质呈现一定的颜色是由于___________。 7.同一物质不同浓度在一定波长处吸光度随浓度增加而________,这个特性可作为_________的依据。 二、选择题。 1.已知光的波长λ=800nm,则它应属于() A、红光 B、紫光 C、红外光 D、紫外光 2.Fe(SCN)3溶液(红色)的吸收光颜色为() A、红色 B、黄色 C、蓝色 D、蓝绿色 3.绿光的互补色为() A、紫红色 B、橙色 C、绿蓝 D、蓝绿色 4.二苯硫腙的CCl4溶液吸收580~600nm范围的光,它显()色。 A、绿色 B、蓝色 C、紫色 D、黄色 三、判断题。 1.白光是一种可见光。() 2.同一物质不同浓度的有色溶液λmax不变。() 3.在λmax处测定吸光度则灵敏度最高。() 4.比色法及分光光度法同化学分析比较,准确度高,灵敏度低。() 5.硫酸铜溶液因吸收了白光中的红色而呈现蓝色。() 第二节光吸收定律 一、填空题。 1.光吸收定律又称_______,它表明当_______________垂直通过______________,溶液的吸光度A与______________及____________成______。其数学表达式为_______________。 2.偏离朗伯—比耳定律的因素有________、_________、_________、_______等四方面。 二、选择题。 1.某有色溶液,其他测定条件相同,若增加液层厚度,则其吸光度A( ) A、增加 B、不变 C、减小 D、不确定 2.某有色溶液,其他测定条件相同,若增加液层厚度,则其透射比T() A、增加 B、不变 C、减小 D、不确定 3.若某有色溶液透射比为0.333,则其吸光度为() A、0.333 B、0.500 C、0.666 D、0.478 4.若某溶液ε=1.1×104L\(mol·cm),с=3.00×10-5mol/L,b=2.0cm,则A为() A、0.10 B、0.32 C、1.30 D、0.66 三、判断题。

紫外-可见分光光度法习题(答案与解析)18141

紫外-可见分光光度法 ●习题精选 一、选择题(其中1~14题为单选,15~24题为多选) 1.以下四种化合物,能同时产生B吸收带、K吸收带和R吸收带的是() A. CH2CHCH O B. CH C CH O C. C O CH3 D. CH CH2 2.在下列化合物中,*跃迁所需能量最大的化合物是() A. 1,3丁二烯 B. 1,4戊二烯 C. 1,3环已二烯 D. 2,3二甲基1,3丁二烯 3.符合朗伯特-比耳定律的有色溶液稀释时,其最大吸收峰的波长位置() A. 向短波方向移动 B. 向长波方向移动 C. 不移动,且吸光度值降低 D. 不移动,且吸光度值升高 4.双波长分光光度计与单波长分光光度计的主要区别在于() A. 光源的种类及个数 B. 单色器的个数 C. 吸收池的个数 D. 检测器的个数 5.在符合朗伯特-比尔定律的范围内,溶液的浓度、最大吸收波长、吸光度三者的关系是() A. 增加、增加、增加 B. 减小、不变、减小 C. 减小、增加、减小 D. 增加、不变、减小 6.双波长分光光度计的输出信号是() A. 样品吸收与参比吸收之差 B. 样品吸收与参比吸收之比 C. 样品在测定波长的吸收与参比波长的吸收之差 D. 样品在测定波长的吸收与参比波长的吸收之比 7.在紫外可见分光光度法测定中,使用参比溶液的作用是() A. 调节仪器透光率的零点

B. 吸收入射光中测定所需要的光波 C. 调节入射光的光强度 D. 消除试剂等非测定物质对入射光吸收的影响 8.扫描K2Cr2O7硫酸溶液的紫外-可见吸收光谱时,一般选作参比溶液的是() A. 蒸馏水 B. H2SO4溶液 C. K2Cr2O7的水溶液 D. K2Cr2O7的硫酸溶液 9.在比色法中,显色反应的显色剂选择原则错误的是() A. 显色反应产物的值愈大愈好 B.显色剂的值愈大愈好 C. 显色剂的值愈小愈好 D. 显色反应产物和显色剂,在同一光波下的值相差愈大愈好 10.某分析工作者,在光度法测定前用参比溶液调节仪器时,只调至透光率为%,测得某有色溶液的透光率为%,此时溶液的真正透光率为() A. % B. % C. % D. % 11.用分光光度法测定KCl中的微量I—时,可在酸性条件下,加入过量的KMnO4将I—氧化为I2,然后加入淀粉,生成I2-淀粉蓝色物质。测定时参比溶液应选择() A. 蒸馏水 B. 试剂空白 C. 含KMnO4的试样溶液 D. 不含KMnO4的试样溶液 12.常用作光度计中获得单色光的组件是() A. 光栅(或棱镜)+反射镜 B. 光栅(或棱镜)+狭缝 C. 光栅(或棱镜)+稳压器 D. 光栅(或棱镜)+准直镜 13.某物质的吸光系数与下列哪个因素有关() A. 溶液浓度 B. 测定波长 C. 仪器型号 D. 吸收池厚度 14.假定ΔT=±%A= 则测定结果的相对误差为() A. ±% B. ±% C. ±% D. ±% 15.今有A和B两种药物的复方制剂溶液,其吸收曲线相互不重叠,下列有关叙述正确的是()

紫外-可见分光光度法操作规程..

目的:制订紫外-可见分光光度法操作规程,明确其检查法的操作。 依据:《中华人民共和国药典》2010年版; 《中国药品检验标准操作规范》2010年版。 范围:紫外-可见分光光度法的操作 责任:质检室主任、化验员。 内容: 1简述: 紫外分光光度法是通过被测物质在紫外光区或可见光区的特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析的方法。本法在药品检验中主要用于药品的鉴别、检查和含量测定。 定量分析通常选择物质的最大吸收波长处测出吸收度,然后用对照品或吸收系数求算出被测物质的含量,多用于制剂的含量测定;对已知物质定性可用吸收峰波长或吸光度比值作为鉴别方法;若该物质本身在紫外光区无吸收,而其杂质在紫外光区有相当强度的吸收,或杂质的吸收峰处该物质无吸收,则可用本法作杂质检查。 物质对紫外辐射的吸收是由于分子中原子的外层电子跃迁所产生的,因此,紫外吸收主要决定于分子的电子结构,故紫外光谱又称电子光谱。有机化合物分子结构中如含有共轭体系、芳香环等发色基团,均可在近紫外区(200~400nm)或可见光区(400~850nm)产生吸收。通常使用的紫外-可见分光光度计的工作波长范围为190~900nm。

紫外吸收光谱为物质对紫外区辐射的能量吸收图。朗伯-比尔(Lambert -Beer )定律为光的吸收定律,它是紫外分光光度法定量分析的依据,其数学表达式为: Ecl T A ==1lg 式中: A 为吸光度 T 为透光率 E 为吸收系数 c 为溶液浓度 l 为光路长度 如溶液的浓度(c )为1%(g /ml ),光路长度(l )为lcm ,相应的吸光度即为吸收系数,以1%cm 1E 表示。若溶液的浓度(c )为摩尔浓度(mo1/L ) ,光路长度为lcm 时,则相应有吸收系数为摩尔吸收系数,以ε表示。 2仪器: 紫外-可见分光光度计主要由光源、单色器、样品室、检测器、显示系统和数据处理系统等部分组成。 为了满足紫外-可见光区全波长范围的测定,仪器备有两种光源,即氘灯和碘钨灯,前者用于紫外区,后者用于可见光区。 单色器通常由进光狭缝、出光狭缝、平行光装置、色散元件、聚焦透镜或反射镜等组成。色散元件有棱镜和光栅两种,棱镜多用天然石英或熔融硅石制成,对200~400nm 波长光的色散能力很强,对600nm 以上波长的光色散能力较差,棱镜色散所得的光谱为非匀排光谱。光栅系将反射或透射光经衍射而达到色散作用,故常称为衍射光栅,光栅光谱是按波长作线性排列,故为匀排光谱,双光束仪器多用光栅为色散原件。 检测器有光电管和光电倍增管两种。 紫外-可见分光光度计依据其结构和测量操作方式的不同可分为单光束和双光束分光光度计两类。单光束分光光度计有些仍为手工操作,即固定在某一波长,分别测量比较空白、样品或参比的透光率或吸光度,操作比较费事,用于绘制吸收光谱图时很不方便,但适用于单波长的含量测定。双光束

分光光度法

第十章 吸光光度法 吸光光度法是基于物质对光的选择性吸收而建立起来的分析方法。 吸光光度法或光度分析根据入射光的波长范围可分为紫外吸收光谱法、可见分光光度法、红外光谱法。可见吸光光度法又分为比色法(光电比色法和目视比色法)和分光光度法。 目视比色法:基于有色物质溶液颜色的深浅与其浓度有关,浓度愈大,颜色愈深。通过与标准色阶比较颜色深浅的方法确定溶液中有色物质的含量。目视法仪器简单,操作简便,但灵敏度和准确度不如分光光度法,只是在一些准确度要求不高的分析中仍有一定的实用性。如果用光电比色计代替人眼观察,则为光电比色法。 分光光度法:如果是使用分光光度计,利用溶液对单色光的吸收程度来确定物质含量,则称为分光光度法。 分光光度法灵敏度较高,可不经富集直接测定低至5510%-?微量组分。一般情况下,测定浓度的下限也可达0.11()g ppm g μ,相当于含量为0.001% 0.0001%的微量组分。 如果是采用高灵敏度的显色试剂,或事先将待测组分加以富集,甚至可能测定低至 6710%10%--的组分。 虽然光度法的准确度相对于重量分析法和滴定分析法要低得多,通常分光光度法的相对误差为2%5%(比色法为5%20%),但这已经能满足一般微量组分测定准确度的要求。若用差示分光光度法,其相对误差甚至可达0.5%,已接近重量分析法和滴定分析法的误差水平。相反滴定分析法或重量分析法却难于完成这些微量组分的测定。 光度分析技术比较成熟,所需仪器相对廉价,操作简便易行,已广泛用于工农业生产和生物、医学、临床、环保等领域。几乎所有的金属元素和众多的有机化合物都可用光度法测定。 我们主要学习可见分光光度法。 §10.1物质对光的选择性吸收 一、光的基本性质 光是一种电磁波,具有波动性和微粒性。 光的折射、衍射、偏振和干涉等现象可用光的波动性来解释。描述波动性的重要参数是波长(cm ),频率ν(Hz )。它们与光速的关系是: c νλ = 真空中101310c cm s -=? 光电效应、光的吸收和发射等,只能用光的微粒性才能解释,即把光看作是带有能量的微粒流。这种微粒称为光子或光量子。单个光子的能量E 决定于光的频率。 c E h h νλ == E 为光子的能量(J ),h :普朗克常数(346.62610J s -?) 理论上,将仅具有某一波长的光称为单色光,单色光由具有相同能量的光子组成。由不同波长的光组成的光称为复合光。 当人为地按照波长将电磁波划分为不同的区域时,得到电磁波谱或光谱(见表10-1)。

双波长分光光度法同时测定电镀液中的钴和镍

第37卷第2期辽 宁 化 工Vol.37,No.2 2008年2月L iaoning Che m ical I ndustry February,2008双波长分光光度法同时测定电镀液中的钴和镍 王 宏 (沈阳理工大学环境与化工学院,辽宁沈阳110168) 摘 要: 考察了以4-(2-吡啶偶氮)-间苯二酚(P AR)作为显色剂,用双波长分光光度法同时 测定电镀液中的钴和镍的最佳实验条件。在pH=8.0的氯化铵-氨水缓冲溶液中,以λ max,Co =512n m, λ 参比,Co =482n m为测定钴的波长对,Co的线性方程为y=0.0907x-0.0162,线性范围为8.00~22.00 μg/25mL;以λ max,N i =496n m,λ参比,N i=526n m为测定镍的波长对,N i的线性方程为y=0.3632x+0. 0197,线性范围为4.00~14.00μg/25mL。对电镀液进行加标回收实验结果表明,该方法精密度高,结 果准确,令人满意。 关 键 词: 双波长分光光度法;钴;镍;P AR 中图分类号: O657.32 文献标识码: A 文章编号: 100420935(2008)022******* 电镀液中主成分金属离子的比例是影响镀层性能的主要因素,所以镀液中金属离子含量的测定成为控制镀层质量的主要手段之一,而镀液中镍和钴金属离子含量的测定大多采用光度法等[1-3],但由于金属离子及其络合物的吸收光谱重叠,相互干扰难以消除,本文采用双波长分光光度法同时测定电镀液中钴和镍,取得良好效果。 1 实验部分 1.1 仪器与试剂 723分光光度计;钴、镍标准液:10mg/L; P AR乙醇溶液:0.5g/L;pH=8.0NH4Cl-NH3缓冲溶液。 1.2 实验方法 取一定量待测液于25mL的比色管中,加入显色剂1.5mL,再加入缓冲溶液2mL,加蒸馏水定容并摇匀。10m in后,用1.0c m的比色皿,试剂空白为参比,在选定波长对处测定其吸光度值,然后按回归方程计算钴和镍的含量。 2 结果与讨论 2.1 波长对选择 分别移取钴、镍标准溶液1.5mL,按实验方法显色,测得其吸收光谱。选择最大吸收波长为测量波长,利用等吸收点法选择参比波长,得λ max,Co =512n m,λ参比,Co=482nm,λmax,N i=496n m, λ 参比,N i =526nm。 2.2 显色条件的选择 2.2.1 pH值的影响 试验表明,钴和镍的吸光度值随pH值增加而增加,当pH在8~11时吸光度值稳定大且稳定。选用pH=8.0的缓冲溶液,用量在1.0~4.0 mL时,吸光度值大且稳定,本实验选用2.0mL。 2.2.2 显色剂用量 实验表明,显色剂用量在0.5~2.0mL时吸光度值大且稳定,故选择用量为1.5mL。 2.2.3 显色时间的影响 实验表明,络合物吸光度在10m in后吸光度值达到最大值,并可稳定3h。本实验选用10 m in显色。 2.2.4 表面活性剂的影响 考察了OP、CPC、聚乙烯醇等表面活性剂,加入表面活性剂对吸光度值A的影响不大,故本实验不加入表面活性剂,以降低成本。 收稿日期: 2007209219 作者简介: 王 宏(1970-),女,工程师。

(完整word版)紫外-可见分光光度法

紫外-可见分光光度法 1 简述 紫外-可见分光光度法是在190-800nm 波长范围内测定物质的吸光度,用于鉴别、杂质检查和含量测定的方法。 定量分析通常选择物质的最大吸收波长处测出吸光度,然后用对照品或吸收系数求算出被测物质的含量,多用于制剂的含量测定;对已知物质定性可用吸收峰波长或吸光度比值作为鉴别方法;若该物质本身在紫外光区无吸收,而其杂质在紫外光区有相当强度的吸收,或杂质的吸收峰处该物质无吸收,则可用本法作杂质检查。 物质对紫外辐射的吸收是由于分子中原子的外层电子跃迁所产生,因此,紫外吸收主要决定于分子的电子结构,故紫外光谱又称电子光谱。有机化合物分子结构中如含有共轭体系、芳香环等发色基团,均可在紫外区(200~400nm )或可见光区(400~850nm )产生吸收。通常使用的紫外-可见分光光度计的工作波长范围为190~900nm 。 紫外吸收光谱为物质对紫外区辐射的能量吸收图。朗伯-比尔(Lambert-Beer )定律为光的吸收定律,它是紫外-可见分光光度法定量分析的依据,其数学表达式为: A=log T 1=ECL 式中 A 为吸光度; T 为透光率; E 为吸收系数; C 为溶液浓度; L 为光路长度。 如溶液的浓度(C )为1%(g/ml ),光路长度(L )为lcm ,相应的吸光度即为吸 收系数以%11cm E 表示。如溶液的浓度(C )为摩尔浓度(mol/L ),光路长度为lcm 时,则相应有吸收系数为摩尔吸收系数,以ε表示。 2 仪器 紫外-可见分光光度计主要由光源、单色器、样品室、检测器、记录仪、显示系

统和数据处理系统等部分组成。 为了满足紫外-可见光区全波长范围的测定,仪器备有二种光源,即氘灯和碘钨灯,前者用于紫外区,后者用于可见光区。 单色器通常由进光狭缝、出光狭缝、平行光装置、色散元件,聚焦透镜或反射镜等组成。色散元件有棱镜和光栅二种,棱镜多用天然石英或熔融硅石制成,对200~40Onm波长光的色散能力很强,对600nm以上波长的光色散能力较差,棱镜色散所得的光谱为非匀排光谱。光栅系将反射或透射光经衍射而达到色散作用,故常称为衍射光栅,光栅光谱是按波长作线性排列,故为匀排光谱,双光束仪器多用光栅为色散元件。 检测器有光电管和光电倍增管二种。 紫外-可见分光光度计依据其结构和测量操作方式的不同可分为单光束和双光束分光光度计二类。单光束分光光度计有些仍为手工操作,即固定在某一波长,分别测量比较空白、样品或参比的透光率或吸收度,操作比较费时,用于绘制吸收光谱图时很不方便,但适用于单波长的含量测定。双光束分光光度计藉扇形镜交替切换光路使分成样品(S)和参比(R)两光束,并先后到达检测器,检测器信号经调制分离成两光路对应信号,信号的比值可直接用记录仪记录,双光束分光光度计操作简单,测量快速,自动化程度高,但作含量测定时,为求准确起见,仍宜用固定波长测量方式。 3 紫外-可见分光光度计的检定 3.1 波长准确度 3.1.1 波长准确度的允差范围紫外-可见分光光度计波长准确度允许误差,紫外区为±1.0nm,500nm处±2.0nm,700nm处± 4.8nm。 3.1.2 波长准确度检定方法 3.1.2.1 用低压汞灯检定关闭仪器光源,将汞灯(用笔式汞灯最方便)直接对准进光狭缝,如为双光束仪器,用单光束能量测定方式,采用波长扫描方式,扫描速度“慢”(如l5nm/min)、响应“快”、最小狭缝宽度(如0.lnm)、量程0~100%,在200~800nm范围内单方向重复扫描3次,由仪器识别记录各峰值(若仪器无“峰检测”功能,必要时可对指定波长进行“单峰”扫描)。

仪器分析紫外可见分光光度法解析

第7章紫外可见光谱分析 教学时数:5学时 教学要求: l、掌握有机化合物的紫外-可见吸收光谱。 2、理解分子吸收光谱与物质结构的关系。 3、理解紫外分光光度计的基本组成及主要性能和测定方法。 4、了解紫外-可见分光光度法在工业生产和科学研究中的应用。 教学重点与难点: 重点:分子吸收光谱原理,吸收定律(比耳定律),影响吸收谱带的因素,溶剂效应,有机化合物结构推断,单组分、多组分定量分析。 难点:用经验规则计算 max 7-1分析光谱概述 通常指的紫外光谱主要是近紫外(200-400nm)和部分可见光区(400-800nm)的光;这些光的能量相当于共价健电子和共轭分子的价电子跃迁,故又称电子光谱,或紫外可见光谱。 UV-VIS是研究物质在紫外,可见光区的分子吸收光谱的分析方法,由于价电子跃迁时所需能量在紫外,可见区,所以UV-VIS是研究推断化合物结构以及进行成分分析的重要手段。 一、分子光谱的产生 分子光谱包括电子光谱、振动、转动光谱。

E分子=Ee+Ev+Er+E平动+…… E≈Ee+Ev+Er 所以:1、紫外,可见光谱研究的是电子光谱。 2、其分析的基本原理是建立在Larmbet-Beer定律上。 其中λmax εmax 为定性分析的重要参数。 A=εbc 定量分析的依据 比吸收系数E1%=10×ε/M 二、UV-VIS主要研究对象 凡所产生π-π*,n-π*跃迁的有机化合物在紫外,可见都有吸收,故其主要是研究含共轭双键的化合物。 7-2 化合物电子光谱的产生 一、电子跃迁的类型 根据分子轨道理论,当原子形成分子时,原子轨道将重新进行线性组合而形成分析轨道。 *轨道的能量 σ<π

可见分光光度法.

《仪器分析》课程单元教学设计 情境有色、无色可显色物质的分析 任务可见分光光度法 教学目标设计 序号 4 上课地点理实一体 化教室 授课形式讲授、学生操作练习 教学目标 能力(技能目标)知识目标 1、邻二氮菲分光光度法测定微量铁; 2、邻二氮菲光度法测铁条件试验; 3、混合液中Co2+和Cr3+双组分的光度 法测定; 4、差示法测定样品中高含量镍; 5、配合物组成的光度测定; 6、分光光度法测定金属离子。 1、学习并掌握可见光谱的单组分体系的定量分 析,学会绘制工作曲线; 2、学习并掌握多组分体系的定量测定方法,学 会相关计算方法。 教学重点1、学习并掌握可见光谱的单组分体系的定量分析,学会绘制工作曲线; 2、学习并掌握多组分体系的定量测定方法,学会相关计算方法。 教学难点1、学习并掌握可见光谱的单组分体系的定量分析,学会绘制工作曲线; 2、学习并掌握多组分体系的定量测定方法,学会相关计算方法。 能力训练任务及案例 教师帮助学生对仪器的各个主要组成部件的功能、特点有深入的了解,并能正确操作仪器,能够将颜色、光、分析联系在一起的仪器,它从技术上达到了什么要求,能否满足我们探索之需?让学生在研究中认识仪器的功能、特点。引导学生多观察、多思考、多提问。

教学进程设计(下面各格均可合并) 步骤教学内容教学方法教学 手段 学生活动时间分配 可见光谱的单组分体系的定量分析引导学生探讨工作曲 线法、比较法的研究方 法。 教师举 例、点评、 归纳概括 引出知识 点。 任务 引导 绘制工作曲线,进行相关计 算。 45分钟 邻二氮菲分光光度法测定微量铁引导学生探讨如何配 制标准系列溶液,测定 吸光度,找出吸光度和 溶液浓度的关系。 学生在教师的指导下完成 操作练习,并绘制吸收曲 线、工作曲线,进行相关计 算。 180分钟 分光光度法测定金属离子引导学生探讨如何配 制标准系列溶液,测定 吸光度,找出吸光度和 溶液浓度的关系。 学生在教师的指导下完成 操作练习,并绘制吸收曲 线、工作曲线,进行相关计 算。 180分钟 多组分体系的定量测定方法引导学生探讨双组分 体系的光度法、差示 法。 双组分体系的光度法、差示 法的数据处理方法。 45分钟 混合液中Co2+和Cr3+双组分的光度法测定引导学生探讨如何配 制Co2+和Cr3+混合溶 液,测定吸光度,找出 吸光度和溶液浓度的 关系。 学生在教师的指导下完成 操作练习,并绘制吸收曲 线、工作曲线,进行相关计 算。 180分钟 差示法测定样品中高含量镍引导学生探讨如何配 制高含量镍的标准系 列溶液,找出吸光度和 溶液浓度的关系。 学生在教师的指导下完成 操作练习,绘制普通法、差 示法工作曲线,进行相关计 算。 180分钟 分光光度法的应用引导学生探讨配合物 组成的测定方法。 摩尔比法、连续变化法的图 谱绘制。 45分钟 配合物组成的光度测定1 引导学生探讨如何配 制摩尔比法系列溶液 学生在教师的指导下完成 操作练习,绘制摩尔比法曲 线,进行相关计算。 180分钟 配合物组成的光度测定1 引导学生探讨如何配 制连续变化法系列溶 液 学生在教师的指导下完成 操作练习,绘制摩尔比法曲 线,进行相关计算。 180分钟

双峰双波长分光光度法测定水中的铅

双峰双波长分光光度法测定水中的铅 摘要:目前我国环境地表水和污水中铅的测定方法,常用的分光光度法主要以二硫棕萃取法为主,该法选择性不高,灵敏度低,使用剧毒氰化物作掩蔽剂,且操作繁琐。文章在铅与二甲酚橙在溶液形成紫1∶1的红色配合物而建立的光度法基础上进行改进,研究了一种双峰双波长测定铅的新方法,与单波长光度法相比其灵敏度显著增加。该法已用于水样中铅含量的直接测定,结果令人满意。 关键词:铅;二甲酚橙(XO);分光光度法;双峰双波长;单波长 铅是一种具有蓄积性、多亲和性的毒物,可与体内一系列蛋白质、酶和氨基酸中的官能团(巯基)结合,干扰机体的生化和生理活动引起中毒,对肝和肾的危害尤为严重。我国对于生活饮用水中铅含量明确规定不得超过10 μg/L。因此,研究监测及分析水体中铅含量的方法有重大的社会意义。本文在原有分光光度法的基础上得到一种新的双峰双波长分光光度法测定铅,取得良好的效果。 1 实验部分 1.1 实验原理 对某一个显色反应:M+nR=MRn 当配合物MRn和显色剂R都有最大吸收时,以配合物的最大吸收波长作测定波长λ2,色剂的最大吸收波长λ1作参比波长。设待测组分的总浓度为CM,在λ1和λ2处各组分的摩尔吸光率分别为、、和。若反应生成的配合物很稳定,反应达平衡时消耗的显色剂量为nCM,那么用双峰双波长分光光度法测得吸光度△A为: △A=△Aλ2-△Aλ1 =(CM -nCM )-(CM -nCM ) =CM(-n )+CM(n -) =CM[(-n )+(n -)] △A与待测组分M的浓度CM成正比,据此可求出M的含量。式中,前一项CM(-n )为单波长法测量的吸光度,后一项CM(n -)中,对显色剂来说,在波长λ1处,且n≥l,必有>,故n -项必为正值。因此,用双峰双波长分光光度法进行单组分测定时,其灵敏度比单波长法高。上式为双峰双波长分光光度法的测定原理。

分析化学第三版下册-第七章-课后答案

第七章原子吸收与原子荧光光谱法 1.解释下列名词: (1)原子吸收线和原子发射线;(2)宽带吸收和窄带吸收; (3)积分吸收和峰值吸收;(4)谱线的自然宽度和变宽; (5)谱线的热变宽和压力变宽;(6)石墨炉原子化法和氢化物发生原子化法; (7)光谱通带;(8)基体改进剂; (9)特征浓度和特征质量;(10)共振原子荧光和非共振原子荧光。答:(1)原子吸收线是基态原子吸收一定辐射能后被激发跃迁到不同的较高能态产生的光谱线;原子发射线是基态原子吸收一定的能量(光能、电能或辐射能)后被激发跃迁到较高的能态,然后从较高的能态跃迁回到基态时产生的光谱线。 (2)分子或离子的吸收为宽带吸收;气态基态原子的吸收为窄带吸收。 (3)积分吸收是吸收线轮廓的内的总面积即吸收系数对频率的积分;峰值吸收是中心频率ν0两旁很窄(dν= 0)范围内的积分吸收。 (4)在无外界条件影响时,谱线的固有宽度称为自然宽度;由各种因素引起的谱线宽度增加称为变宽。 (5)谱线的热变宽是由原子在空间作相对热运动引起的谱线变宽;压力变宽是由同种辐射原子间或辐射原子与其它粒子间相互碰撞产生的谱线变宽,与气体的压力有关,又称为压力变宽。 (6)以石墨管作为电阻发热体使试样中待测元素原子化的方法称为石墨炉原子化法;反应生成的挥发性氢化物在以电加热或火焰加热的石英管原子化器中的原子化称为氢化物发生原子化法。 (7)光谱通带是指单色器出射光束波长区间的宽度。 (8)基体改进剂是指能改变基体或被测定元素化合物的热稳定性以避免化学干扰的化学试剂。 (9)把能产生1%吸收或产生0.0044吸光度时所对应的被测定元素的质量浓度定义为元素的特征浓度;把能产生1%吸收或产生0.0044吸光度时所对应的被测定元素的质量定义为元素的特征质量。 (10)共振原子荧光是指气态基态原子吸收的辐射和发射的荧光波长相同时产生的荧光;气态基态原子吸收的辐射和发射的荧光波长不相同时产生的荧光称为非共振原子荧光。 2.在原子吸收光谱法中,为什么要使用锐线光源?空心阴极灯为什么可以发射出强度大的锐线光源? 答:因为原子吸收线的半宽度约为10-3 nm,所以在原子吸收光谱法中应使用锐线光源;由于空心阴极灯的工作电流一般在1~20 mA,放电时的温度较低,被溅射出的阴极自由原子密度也很低,同时又因为是在低压气氛中放电,因此发射线的热变宽?λD、压力变宽?λL和自吸变宽都很小,辐射出的特征谱线是半宽度很窄的锐线(10-4~10-3 nm)。加上空心阴极灯的特殊结构,气态基态原子停留时间长,激发效率高,因而可以发射出强度大的锐线光源。 3.试从原理和仪器装置两方面比较原子吸收分光光度法与紫外-可见分光光度法的异同点。 答:(1)相似之处:a. 都是吸收光谱;b. 工作波段相同190-900 nm;c. 仪器的主要组成部