刑法-思维导图

刑法思维导图

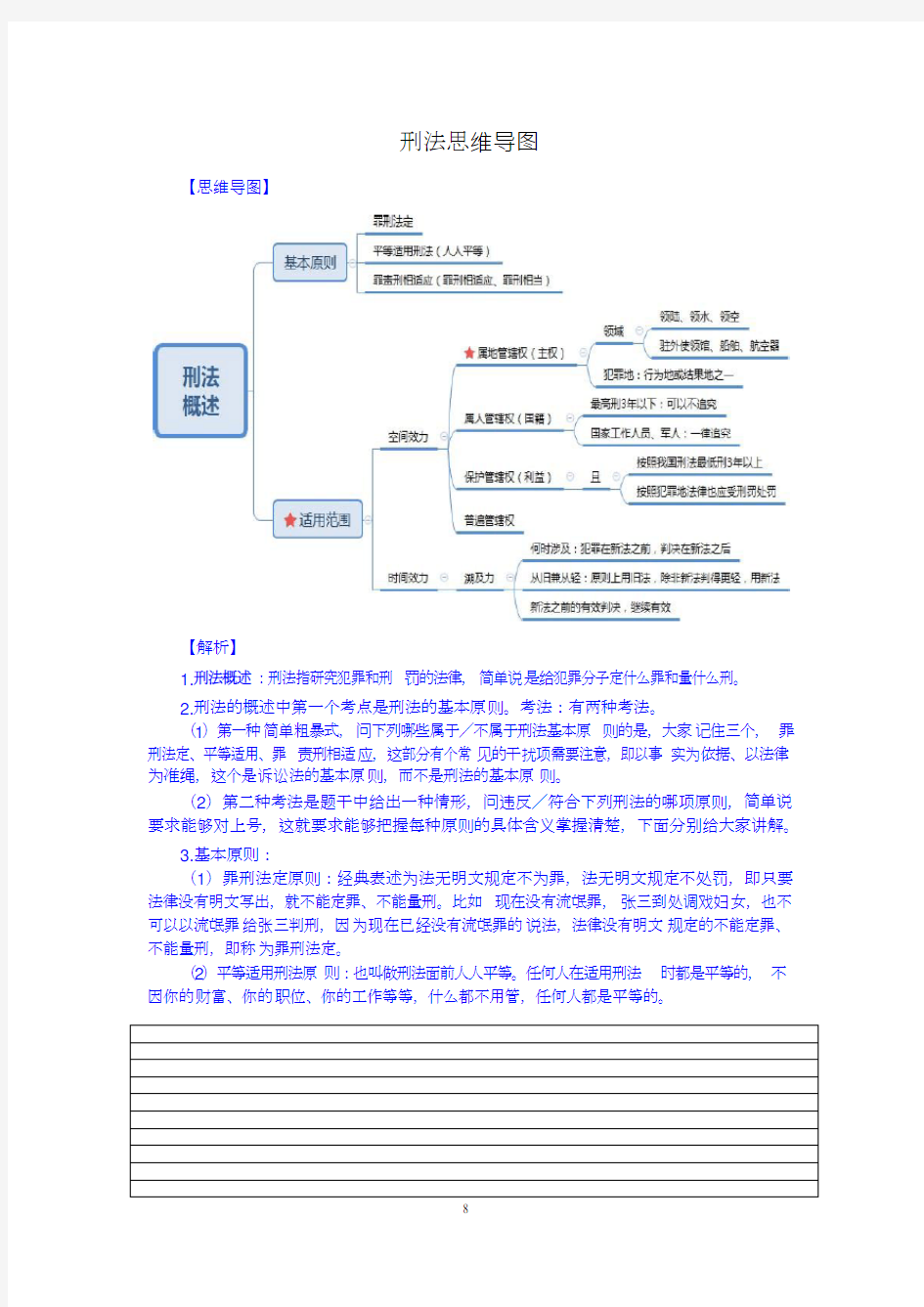

【思维导图】

【解析】

1.刑法概述:刑法指研究犯罪和刑罚的法律,简单说是给犯罪分子定什么罪和量什么刑。

2.刑法的概述中第一个考点是刑法的基本原则。考法:有两种考法。

(1)第一种简单粗暴式,问下列哪些属于/不属于刑法基本原则的是,大家记住三个,罪刑法定、平等适用、罪责刑相适应,这部分有个常见的干扰项需要注意,即以事实为依据、以法律为准绳,这个是诉讼法的基本原则,而不是刑法的基本原则。

(2)第二种考法是题干中给出一种情形,问违反/符合下列刑法的哪项原则,简单说要求能够对上号,这就要求能够把握每种原则的具体含义掌握清楚,下面分别给大家讲解。

3.基本原则:

(1)罪刑法定原则:经典表述为法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚,即只要法律没有明文写出,就不能定罪、不能量刑。比如现在没有流氓罪,张三到处调戏妇女,也不可以以流氓罪给张三判刑,因为现在已经没有流氓罪的说法,法律没有明文规定的不能定罪、不能量刑,即称为罪刑法定。

(2)平等适用刑法原则:也叫做刑法面前人人平等。任何人在适用刑法时都是平等的,不因你的财富、你的职位、你的工作等等,什么都不用管,任何人都是平等的。

(3)罪责刑相适应原则:有时也表述为罪刑相适应或罪刑相当。对罪责刑的意思进行拆解理解,“罪”指罪行;“责”指责任;“刑”指刑罚,即罪行、责任和刑罚要相适应,符合重罪重罚、轻罪轻罚、罚当其罪、罪刑相称的量刑要求。

(4)表述:故意犯罪和过失犯罪通常哪个法定刑更重?原因:故意犯罪比过失犯罪的

法定刑更重,因为故意相对于过失而言,其主观恶性更强、对社会危害性更大,罪行更严重,因此

需要承担更重的法定刑。

4.适用范围:指刑法在什么空间、什么时间具有适用的效力,即空间效力和时间效力。

(1)空间效力:即我国刑法对哪些犯罪行为有管辖权,共有下列四种原则,即属地管

辖权、属人管辖权、保护管辖权和普遍管辖权。

①属地管辖权:即主权,指凡在中华人民共和国领域内犯罪的,通常适用我国刑法。此处

需要掌握两个考点,一个是关于领域的认定问题;另一个是关于如何理解犯罪地。

a领域中的领陆、领水、领空比较容易理解;重点解释驻外领使馆,指发生在我国驻外

国使领馆的刑事案件仍然受我国刑法的管辖。船舶和航空器只要挂着中国的国旗,无论在哪里

航行、无论在哪里停靠,依据属地管辖都适用我国刑法,即旗国主义。

b犯罪地:行为地或结果地之一即可。曾经出过一道题目,即“假如张三在甲地投毒,

甲地在国外,毒顺着河流飘入乙地,乙地在我国,毒死了我国公民,此时我国刑法能够适用,因为

只要行为地或者结果地有一个在我国主权管辖范围内就叫做犯罪地在我国,依据属地管辖我国

刑法适用。

②属人管辖权:主要看国籍,即中国人在国外犯罪该如何适用。属人管辖需要区分情况,即区

分普通公民、国家工作人员和军人,如果是国家工作人员和军人,即使跑到外国,但只要触犯我

国刑法就一律追究;如果是普通公民,比如普通百姓在美国旅游期间犯罪,此时轻罪可以不予

追究,轻罪是指最高刑为3年以下有期徒刑。

③保护管辖权:一听到保护,大家就会想到是否是利益被侵犯了才涉及到保护的问题,因此标注“利益”,即主要看“利益”,指外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪,即侵犯我国或我国公民的利益,此时需要同时满足两个条件才可以行使保护管辖权。

a按照我国刑法规定是一个比较重的罪,即按照我国刑法规定最低刑为3年以上有期徒刑,典型为故意杀人。

b其行为按照犯罪地的法律也应当受到刑法处罚。a和b之间是“且”的关系,需要满足

双重犯罪的要求,此时才有可能涉及保护管辖的问题。

④普遍管辖权:指针对危害人类社会共同利益的犯罪,并为此缔结了相应的国际条约,我国也在条约上签字,此时我国刑法可以管辖。典型例子比如贩毒、海盗、恐怖主义等等,即普遍管辖权。注意:四种管辖权中,从考试角度看,属地管辖权考查相对较多,作为重点掌握。

(2)时间效力:重点围绕“溯及力”的概念进行讲解。

①首先需要明确什么叫做溯及力。从字面意思看,溯及力是看法律是否有溯及既往的能力,即新法能否管旧事。新法能管旧事,此时法律有溯及力;如果新法不能管旧事,法律则没

有溯及力。

②关于溯及力主要讲解三个考点。

a什么时候涉及溯及力的问题。我国有两部刑法,即1979年老刑法和1997年新刑法,比如张三1998年犯罪,此时不涉及溯及力,可以直接适用新法管辖;比如某人1995年犯罪后潜逃,1998年才抓获归案并进行审判,此时涉及溯及力,即行为在新法之前,判决在新发之后,此时才涉及溯及力的问题。

b关于刑法中溯及力的规定:即从旧兼从轻。比如某人1995年犯罪后潜逃,1998年抓获归案,此时需要比较新法和旧法的具体量刑标准,如果旧法判10年,而新法判15年,此时适用旧法;如果旧法判10年,新法也判10年,此时仍适用旧法;如果旧法判10年,新法判5年,此时适用新法,因为新法判决更轻,即从旧兼从轻,一句话总结为“原则上适用旧法,除非新法判的更轻才用新法”。

③新法之前的有效判决,继续有效:比如1979年老刑法和1997年新刑法,某人1992年犯罪,1995年抓获归案并判罚完毕后服刑,此人在监狱中刻苦学习法律,当1997年新刑法颁布后,此人认为自己的罪用1997年新刑法判决会更轻,此时不能要求重新审判,从旧兼从轻针对没有判罚的,已经判罚完的则不适用。

【思维导图】

【梳理】

1.犯罪构成:目前仍然采取“四要件说”,即主体、主观方面、客体、客观方面。

2.主体:包括自然人和单位,其中自然人是重点,标注小星星,经常考查,知识点较多。

(1)自然人:

①年龄:不满 14 周岁为完全无刑事责任能力,杀人放火不担刑责。年满 16 周岁以上为

完全有刑事责任能力,干坏事要担刑责。已满 14 不满 16 的称为相对无刑事责任能力,只对

8 种严重的行为担责,8 种严重行为以口诀形式记忆,即“烧杀奸抢、商贩抱头”,“烧”指放火;“杀”指故意杀人;“奸指”强奸;“抢”指抢劫;“商”指故意伤害致人重伤或者死亡;

“贩”指贩卖毒品;“抱”指爆炸;“头”指投毒。扩展:比如一个15 岁的孩子参与绑架,

此时不追究其刑事责任,因为 15 岁只针对 8 种行为担责,8 种行为中没有绑架罪;如果 15 的孩子绑架后把人“撕票”(杀害),此时需要担责,因为属于故意杀人的行为,此时定为故意杀人罪。

②精神病:为了帮助记忆,根据人的精神状态分为三种,即全疯、半疯、不疯。“全疯”指彻底的精神病人,此时为完全无刑事责任能力;“不疯”指正常人,此时为完全有刑事责任。刑法中“半疯”的情况较复杂,其分为两种,一种是间歇性精神病人,一种是半迷糊状态的人。间歇性精神病人指此人时好时坏,其在正常情况下为完全有刑事责任能力,但如果其发病期则为完全无刑事责任能力。半迷糊状态指有点意识但不完全清醒,属于后续“减轻” 的知识点,后面具体讲解。注意:醉酒的人犯罪,应当承担刑事责任。

③减轻:记住“老、幼、病、残”四类人有减轻的待遇,“老”指已满75 周岁;“幼”

指已满14 周岁不满18 周岁的未成年人;“病”指半迷糊状态的精神病人;“残”指残疾人。

a 已满14 不满18 周岁:法律上关于未成年人的量刑时应当从轻或减轻,即“应从减”。

b 已满 75 周岁:老年人量刑时需要区分故意犯罪还是过失犯罪,如果故意犯罪的为“可从减”,即可以从轻或者减轻,过失犯罪的为“应从减”,即应当从轻或者减轻。

c 残疾人:要求又聋又哑的聋哑人或者盲人,法律规定可以从轻、减轻或者免除处罚。

d 半迷糊状态:指尚未完全丧失辨认或控制自己行为的精神病人,即有点意识但不完全清醒,法律规定其可以从轻或者减轻。建议大家着重记忆,因为不止一次出过题。

(2)单位犯罪:即为本单位或者本单位的全体成员谋取非法利益,如果仅仅为个人谋取非法利益的不是单位犯罪。此处有两种罚制,即双罚制、单罚制。

①双罚制:罚单位负责人的同时罚单位,单位不能坐牢,但是可以罚钱,即判处罚金。

②单罚制:只处罚单位的负责人。

3.主观方面:重要知识点,通常以案例形式考查,即给出小案例,问该行为人的主观方面

是什么,是直接故意、间接故意、疏忽大意的过失还是过于自信的过失。

(1)直接故意:指行为人明知自己的行为会发生某种结果,并且是期望、追求这种结果的发生。比如潘金莲想毒杀武大郎,潘金莲在晚饭中放入砒霜,武大郎回家吃饭后死亡,此时属于故意杀人,潘金莲希望武大郎死亡,因此属于直接故意。

(2)间接故意:行为人明知自己的行为可能发生某种结果,并且有意的放任,是一种听之任之的态度。比如在晚饭里放入砒霜,某天武松下班早,二人一起回家吃饭,潘金莲为了毒死武大郎并没有阻止武松吃饭,最终武松吃饭后死亡,此时潘金莲不是希望武松死亡,而是放任的态度,为了毒死武大郎,并不管武松的死活,是一种听之任之的态度、爱死不爱与自己无关,即为间接故意。

(3)疏忽大意的过失:指行为人应当预见自己的行为可能发生某种结果,但因为疏忽大意而没有预见,最终发生某种结果。比如张三是护士,其给患者注射青霉素之前,因为疏忽而忘记给患者做皮试,没想到患者青霉素过敏,最终导致患者死亡,此时应当预见到患者

有可能青霉素过敏,但是因为疏忽而没有预见,即为疏忽大意的过失。

(4)过于自信的过失:行为人已经预见到自己的行为可能发生某种结果,但是轻信能够避免,最后没有成功避免。比如李四认为自己是神枪手,找人头上顶着苹果,声称在十米外能打掉苹果而不会打着头,此人并不相信要试一试,结果开枪后没有打到苹果,而把头打爆,此时李四已经预见到开枪会打到头,因为头上顶着苹果,头和苹果距离非常近,但是认为自己枪法好,一定打到苹果而不会打到人,轻信能够避免但没有避免,即为过于自信的过失。

(5)意外事件:根据当时的各方面情况,行为人不可能遇见、不应当预见自己的行为会发生损害后果。比如某人走在马路上,打了一个特别响亮的喷嚏,没想到旁边的老头有心脏病,一个喷嚏打的老头心脏病突发,当场死亡,此时不承担过失致人死亡罪,因为在客观上不可能会预见到打喷嚏能把人吓死,法律不强人所难,因此定性为意外事件,不构成犯罪。