统计学第五章

统计学课后练习(第五章 P131 11-13)

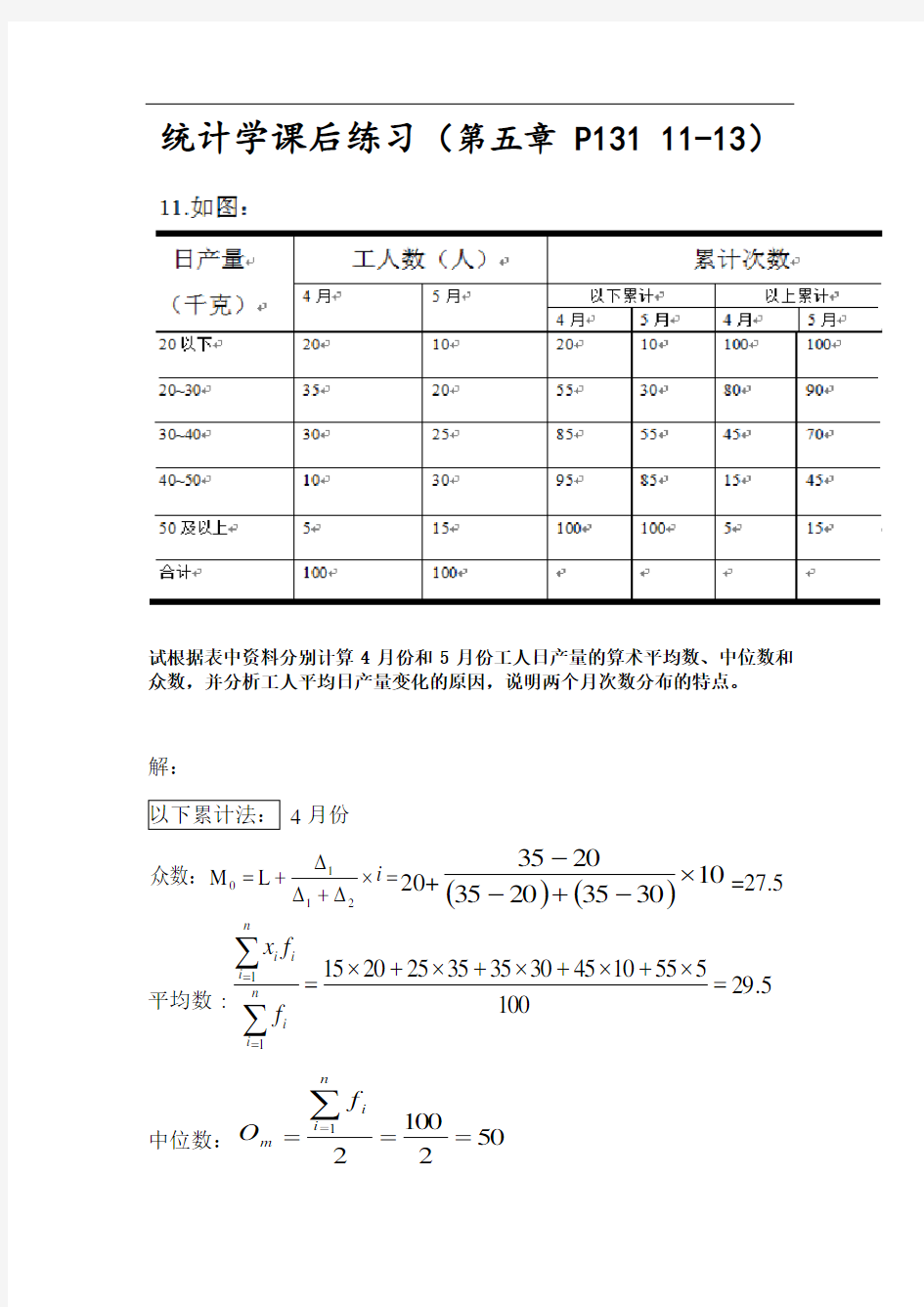

试根据表中资料分别计算4月份和5月份工人日产量的算术平均数、中位数和众数,并分析工人平均日产量变化的原因,说明两个月次数分布的特点。

解: 以下累计法: 4月份

=??+??+=i 2

110L M 众数:20+()()10303520352035?-+--=27.5 平均数:5.29100

555104530353525201511

=?+?+?+?+?=∑∑==n i i

n i i i f

f

x 中位数:502

10021===

∑=n i i m f O

57.281035

20210020211=?-+=?-+

=-=∑i f S f

L M m m n i i

e 以上累计法: 4月份 平均数=(15*20+25*35+35*30+45*10+55*15)/100=29.5

众数=30-{5/(15+5)}*10=27.5

中位数=30-{(100/2-45)/35}*10=28.6

5月份

平均数=(15*10+25*20+35*25+45*30+55*15)/100=37

众数=50-{15/(15+5)}*10=42.5

中位数=40-{(100/2-45)/25}*10=38

12、某地甲、乙两个农贸市场三种蔬菜价格及销售额资料如下:

试根据表中资料计算,那个市场蔬菜平均价格高?并说明原因。 解:

统计学第五章课后题及答案解析

第五章 一、单项选择题 1.抽样推断的目的在于() A.对样本进行全面调查 B.了解样本的基本情况 C.了解总体的基本情况 D.推断总体指标 2.在重复抽样条件下纯随机抽样的平均误差取决于() A.样本单位数 B.总体方差 C.抽样比例 D.样本单位数和总体方差 3.根据重复抽样的资料,一年级优秀生比重为10%,二年级为20%,若抽样人数相等时,优秀生比重的抽样误差() A.一年级较大 B.二年级较大 C.误差相同 D.无法判断 4.用重复抽样的抽样平均误差公式计算不重复抽样的抽样平均误差结果将()A.高估误差 B.低估误差 C.恰好相等 D.高估或低估 5.在其他条件不变的情况下,如果允许误差缩小为原来的1/2,则样本容量()A.扩大到原来的2倍 B.扩大到原来的4倍 C.缩小到原来的1/4 D.缩小到原来的1/2 6.当总体单位不很多且差异较小时宜采用() A.整群抽样 B.纯随机抽样 C.分层抽样 D.等距抽样 7.在分层抽样中影响抽样平均误差的方差是() A.层间方差 B.层内方差 C.总方差 D.允许误差 二、多项选择题 1.抽样推断的特点有() A.建立在随机抽样原则基础上 B.深入研究复杂的专门问题 C.用样本指标来推断总体指标 D.抽样误差可以事先计算 E.抽样误差可以事先控制 2.影响抽样误差的因素有() A.样本容量的大小 B.是有限总体还是无限总体 C.总体单位的标志变动度 D.抽样方法 E.抽样组织方式 3.抽样方法根据取样的方式不同分为() A.重复抽样 B.等距抽样 C.整群抽样 D.分层抽样 E.不重复抽样 4.抽样推断的优良标准是() A.无偏性 B.同质性 C.一致性 D.随机性 E.有效性 5.影响必要样本容量的主要因素有() A.总体方差的大小 B.抽样方法

统计学第一章练习题19785

第一题:单项选择题 1.同质性、大量性、差异性() A只有有限总体具有 B只有无限总体具有 C有限总体和无限总体都具有 D有限总体和无限总体都不具有 2.”统计”的基本含义是() A统计调查、统计整理、统计分析 B统计分析、统计推断、统计描述 C统计工作、统计资料、统计学 D统计分组、统计指标、统计分析 3.研究生招生目录中,201为英语、202为俄语、203为日语。这里语种属于() A定类数据 B定序数据 C定距数据 D定比数据 4.电视观众对收费频道是否应该插入广告的态度为不应该、应该、无所谓。这里“不应该、应该、无所谓”是() A定类数据 B定序数据 C定距数据 D定比数据 5.学生的智商等级是() A定类数据 B定序数据 C定距数据 D定比数据 6.下列表述正确的是() A定序数据包含定类数据和定距数据的全部数据 B定类数据包含定序数据的全部信息 C定序数据与定类数据是平行的 D定比数据包含了定类数据、定序数据和定距数据的全部信息 7.用部分数据去估计总体数据的理论和方法,属于() A理论统计学 B应用统计学 C描述统计学 D推断统计学 8.了解学生的学习情况,要调查足够多的学生,这个方法称为() A大量观察法 B统计分组法 C综合指标法 D相关分析法 9.了解居民的消费支出情况,则() A所有居民的消费支出额是总体单位 B所有居民是总体 C某个居民的消费支出额是总体

D所有居民是总体单位 10.统计学的数量性特点表现在它是() A一种纯数量的研究 B利用大量的数字资料建立数学模型 C在质与量的联系中来研究现象总体的数量特征 D以数学公式为基础的定量研究 11.统计学的总体性特点是指() A研究现象各个个体的数量特征 B研究由大量个别事物构成的现象整体的数量特征 C从认识总体入手开始研究现象的数量特征 D从现象量的研究开始来认识现象的性质和规律 12.统计研究中的大量观察法是指() A一种具体的调查研究方法 B对总体中的所有个体进行观察和研究的方法 C收集大量总体资料的方法 D要认识总体的数量特征就必须对全部或足够多个体进行观察和研究13.对全市工业企业职工的生活状况进行调查,调查对象是() A该市全部工业企业 B该市全部工业企业的职工 C该市每一个工业企业 D该市工业企业的每一个职业 14.某年全国汽车总产量是() A随机变量 B连续变量 C离散变量 D任意变量 15.要反映我国工业企业的整体业绩水平,总体单位是() A我国每一家工业企业 B我国所有工业企业 C我国工业企业总数 D我国工业企业的利润总额16.统计总体的特点是() A同质性、大量性、可比性 B同质性、大量性、差异性 C数量性、总体性、差异性 D数量性、综合性、同质性 第二题:多项选择题

统计学第五版(贾俊平)第八章课后习题答案

《统计学》第八章课后练习题 8.4 解:由题意知,μ=100,α=0.05,n=9<30,故选用t统计量。经计算得:x =99.9778,s=1.2122, 进行检验的过程为: H0:μ=100 H1:μ≠100 t= s n = 1.21229 =?0.0549 当α= 0.05,自由度n-1= 8,查表得tα2(8)=2.3060,因为t< tα2,样本统计量落在接收域,所以接受原假设H0,即打包机正常工作。 用P值检测,这是双侧检验,故: P=2×1?0.5215=0.957,P值远远大于α,所以不能原假设H0。 8.7 解:由题意知,μ=225,α=0.05,n=16<30,故选用t统计量。 经计算得:x =241.5,s=98.7259, 进行检验的过程为: H0:μ≤225 H1:μ>225 t= s n = 98.725916 =0.6685 当α= 0.05,自由度n-1= 15,查表得tα(15)=2.1314,这是一个右单侧检验,因为t 即元件平均寿命没有显著大于225小时。 用P值检测,这是右单侧检验,故: P=1?0.743=0.257,P值远远大于α,所以不能拒绝原假设H0。 8.9, 解:由题意得 σA2=632,σB2=572,x A=1070,x B=1020,n A=81,n B=64,故选用z统计量。 进行检验的过程为: H0:μA?μB=0 H1: μA?μB≠0 Z=A B A B σA A +σB B = 632+572 =5 当α=0.05时,zα2=1.96,因为Z>zα2,所以拒绝原假设H0,,即A、B两厂生产的材料平均抗压强度不相同。 用P值检测,这是双侧检验,故: P=2×1?0.9999997=0.0000006,P值远远小于α,所以拒绝原假设H0, 8.13 解:建立假设为: H0: π1=π2 H1: π1≠π2 由题意得: 《统计原理》第五章练习题答案 5.1 (1)平均分数是范围在0-100之间的连续变量,Ω=[0,100] (2)已经遇到的绿灯次数是从0开始的任意自然数,Ω=N (3)之前生产的产品中可能无次品也可能有任意多个次品,Ω=[10,11,12,13…….] 5.2 设订日报的集合为A ,订晚报的集合为B ,至少订一种报的集合为A ∪B ,同时订两种报的集合为A ∩B 。 P(A ∩B)=P(A)+ P(B)-P(A ∪B)=0.5+0.65-0.85=0.3 5.3 P(A ∪B)=1/3,P(A ∩B )=1/9, P(B)= P(A ∪B)- P(A ∩B )=2/9 5.4 P(AB)= P(B)P(A ∣B)=1/3*1/6=1/18 P(A ∪B )=P(B A )=1- P(AB)=17/18 P(B )=1- P(B)=2/3 P(A B )=P(A )+ P(B )- P(A ∪B )=7/18 P(A ∣B )= P(B A )/P(B )=7/12 5.5 设甲发芽为事件A ,乙发芽为事件B 。 (1)由于是两批种子,所以两个事件相互独立,所以有:P(AB)= P(B)P(B)=0.56 (2)P(A ∪B)=P(A)+P(B)-P(A ∩B)=0.94 (3)P(A B )+ P(B A )= P(A)P(B )+P(B)P(A )=0.38 5.6 设合格为事件A ,合格品中一级品为事件B P(AB)= P(A)P(B ∣A)=0.96*0.75=0.72 5.7 设前5000小时未坏为事件A ,后5000小时未坏为事件B 。 P(A)=1/3,P(AB)=1/2, P(B ∣A)= P(AB)/ P(A)=2/3 5.8 设职工文化程度小学为事件A ,职工文化程度初中为事件B ,职工文化程度高中为事件C ,职工年龄25岁以下为事件D 。 P(A)=0.1 P(B)=0.5, P(C)=0.4 P(D ∣A)=0.2, P(D ∣B)=0.5, P(D ∣C)=0.7 P(A ∣D)=2/55)C P(C)P(D )B P(B)P(D )A P(A)P(D ) A P(A)P(D =++ 同理P(B ∣D)=5/11, P(C ∣D)=28/55 5.9 设次品为D ,由贝叶斯公式有: P(A ∣D)=)C P(C)P(D )B P(B)P(D )A P(A)P(D ) A P(A)P(D ++=0.249 同理P(B ∣D)=0.112 5.10 由二项式分布可得:P (x=0)=0.25, P (x=1)=0.5, P (x=2)=0.25 5.11 (1) P (x=100)=0.001, P (x=10)=0.01, P (x=1)=0.2, P (x=0)=0.789 统计学基础第五章动态数列分析 【教学目的】 1.区分不同种类的动态数列 2.熟练掌握计算平均发展水平的各种方法 3.掌握发展速度、增长速度的种类,运用它们之间的数量关系进行动态指标的相互推算 4.理解趋势的意义,运用长期趋势测定方法对长期趋势进行测定 5.计算季节比率,并且深刻理解季节比率的经济含义 【教学重点】 1.总量指标动态数列的种类和特点 2.动态比较指标和动态平均指标的计算 3.动态数列的分析方法 【教学难点】 1.绝对数时间数列中的时点数列平均指标的计算 2.相对数、平均数时间数列动态平均指标的计算 3.动态数列分析方法中的季节变动分析方法 【教学时数】 教学学时为12课时 【教学容参考】 第一节动态数列的意义和种类 一、动态数列的概念 将某一个统计指标在不同时间上的各个数值,按时间先后顺序排列,就形成了一个动态数列,也叫做时间数列。动态数列一般由两个基本要素构成:一是被研究现象所属的时间;二是反映该现象的统计指标数值。 通过编制和分析动态数列,首先可以从现象的量变过程中反映其发展变化的方向、程度和趋势,研究其质量变化的规律性。 其次,通过对动态数列资料的研究,可以对某些社会经济现象进行预测。 第三,利用动态数列,可以在不同地区或国家之间进行对比分析。 编制和分析动态数列具有非常重要的作用,这种方法已成为对社会经济现象进行统计分析的一种重要方法。 【案例】 下面图表列举了我国2004~2007年若干经济指标的动态数列。 表5-1 我国2004-2007年若干经济指标 二、动态数列的种类 按照构成动态数列的基本要素———统计指标的表现形式不同,动态数列可分为绝对数动态数列、相对数动态数列和平均数动态数列三种类型。其中绝对数动态数列是基本的数列,相对数和平均数动态数列是派生数列。 统计学复习笔记 第七章参数估计 一、思考题 1.解释估计量和估计值 在参数估计中,用来估计总体参数的统计量称为估计量。估计量也是随机变量。如样本均值,样本比例、样本方差等。 根据一个具体的样本计算出来的估计量的数值称为估计值。 2.简述评价估计量好坏的标准 (1)无偏性:是指估计量抽样分布的期望值等于被估计的总体参数。 (2)有效性:是指估计量的方差尽可能小。对同一总体参数的两个无偏估计量,有更小方差的估计量更有效。 (3)一致性:是指随着样本量的增大,点估计量的值越来越接近被估总体的参数。 3.怎样理解置信区间 在区间估计中,由样本统计量所构造的总体参数的估计区间称为置信区间。置信区间的论述是由区间和置信度两部分组成。有些新闻媒体报道一些调查结果只给出百分比和误差(即置信区间),并不说明置信度,也不给出被调查的人数,这是不负责的表现。因为降低置信度可以使置信区间变窄(显得“精确”),有误导读者之嫌。在公布调查结果时给出被调查人数是负责任的表现。这样则可以由此推算出置信度(由后面给出的公式),反之亦然。 4.解释95%的置信区间的含义是什么 置信区间95%仅仅描述用来构造该区间上下界的统计量(是随机的)覆盖总体参数的概率。也就是说,无穷次重复抽样所得到的所有区间中有95%(的区间)包含参数。 不要认为由某一样本数据得到总体参数的某一个95%置信区间,就以为该区间以的概率覆盖总体参数。 5.简述样本量与置信水平、总体方差、估计误差的关系。 1. 估计总体均值时样本量n 为 (z 2 )2 2其中: E z n n E22 其中: E z 2 n 2. 样本量n 与置信水平1- α、总体方差、估计误差E之间的关系为与置信水平 成正比,在其他条件不变的情况下,置信水平越大,所 第一章统计概述 【教学目的】 1.明确统计的含义、方法及职能 2.能够灵活运用统计资料反映社会经济现象的数量方面 3.重点理解统计的基本概念及各概念之间的区别与联系 【教学重点】 1.能够运用统计资料反映社会经济现象的数量方面 2.重点理解统计的基本概念及各概念之间的区别与联系 【教学难点】 难点为理解统计的基本概念及各概念之间的区别与联系 【教学时数】 教学学时为4课时 【教学内容参考】 第一节统计的研究对象 一、统计的含义 【引言】 当我们跨入新世纪的时候,人们已经对这个时代的特征作了概括性的描述,这就是信息时代。面对来自方方面面的各种信息,我们只有利用统计这一工具,才能理解世界的精彩,了解世界宏微观的经济运行状况。为了管理好国家,搞好企业的生产经营,政府和企业都设立了专门的统计机构,或专门成立企业营销组织、营销策划等机构,由专门的统计人员或营销策划人员负责国民经济各行各业的信息搜集、整理、分析工作,为国家和企业进行各项决策提供可靠、及时的统计信息。 【案例】 据统计,2008年国内生产总值300670亿元,比上年增长9.0%。分产业看,第一产业增加值34000亿元,增长5.5%;第二产业增加值146183亿元,增长9.3%;第三产业增加值120487亿元,增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%,比上年上升0.2个百分点;第二产业增加值比重为48.6%,上升0.1个百分点;第三产业增加值比重为40.1%,下降0.3个百分点。年末全国就业人员77480万人,比上年末增加490万人。其中城镇就业人员30210万人,净增加860万人,新增加1113万人。年末城镇登记失业率为4.2%,比上年末上升0.2个百分点。这些都是统计信息的基本表现形式。 因此,我们将统计的含义概括为统计资料、统计工作和统计学。 反映社会经济现象情况和特征的数字及文字材料,称为统计资料; 对统计资料的搜集、整理、分析的工作总称,称为统计工作(或统计活动)。 统计过程包括统计设计、统计调查、统计整理与统计分析; 系统论述统计工作的学科,称为统计学。 三者之间的关系比较密切。统计资料是统计工作的成果,统计学与统计工作是理论与实践的辩证关系。了解和掌握统计学的基本理论和方法,是做好统计工作、取得有效统计资料的基础。 二、统计的研究对象 社会经济统计的研究对象是社会经济现象的总体数量方面,即以统计资料为依据具体说明社会经济现象总体的数量特征、数量关系及数量界限。下面举例说明如何根据统计资料说明社会经济现象的数量特征、数量关系及数量界限。 【案例】 统计学基础第八章相关与回归分析 【教学目的】 1.掌握相关系数的测定和性质 2.明确相关分析与回归分析的特点 3.建立回归直线方程,掌握估计标准误差的计算 【教学重点】 1.相关关系、相关分析和回归分析的概念 2.相关系数计算 3.回归方程的建立和依此进行估计和预测 【教学难点】 1.相关分析和回归分析的区别 2.相关系数的计算 3.回归系数的计算 4.估计标准误的计算 【教学时数】 教学学时为8课时 【教学内容参考】 第一节相关关系 一、相关关系的含义 宇宙中任何现象都不是孤立地存在的,而是普遍联系和相互制约的。这种现象间的相互联系、相互制约的关系即为相关关系。 相关关系因其依存程度的不同而表现出相关程度的差别。有些现象间存在着严格的数据依存关系,比如,在价格不变的条件下销售额量之间的关系,圆的面积与半径之间的关系等等,均具有显著的一一对应关系。这些关系可由数学中的函数关系来确切的描述,因而也可以认为是一种完全相关关系。有些现象间的依存关系则没有那么严格。当一种现象的数量发生变化时,另一种现象的数量却在一定的范围内发生变化,比如身高与体重的关系就是如此。一般来说,身高越高, 体重越重,但二者之间的关系并非严格意义上的对应关系,身高1.75米的人,对应的体重会有多个数值,因为影响体重的因素不只身高而已,它还会受遗传、饮食习惯等因素的制约和影响。社会经济现象中大多存在这种非确定的相关关系。 在统计学中,这些在社会经济现象之间普遍存在的数量依存关系,都成为相关关系。在本章,我们主要介绍那些能用函数关系来描述的具有经济统计意义的相关关系。 二、相关关系的特点 1.现象之间确实存在数量上的依存关系 如果一个现象发生数量上的变化,则另一个现象也会发生数量上的变化。在相互依存的两个变量中,可以根据研究目的,把其中的一个变量确定为自变量,把另一个对应变量确定为因变量。例如,把身高作为自变量,则体重就是因变量。 2.现象之间数量上的关系是不确定的 相关关系的全称是统计相关关系,它属于变量之间的一种不完全确定的关系。这意味着一个变量虽然受另一个(或一组)变量的影响,却并不由这一个(或一组)变量完全确定。例如,前面提到的身高和体重之间的关系就是这样一种关系。 三、相关关系的种类 现象之间的相互关系很复杂,它们涉及的变动因素多少不同,作用方向不同,表现出来的形态也不同。相关关系大体有以下几种分类: (一)正相关与负相关 按相关关系的方向分,可分为正相关和负相关。当两个因素(或变量)的变动方向相同时,即自变量x值增加(或减少),因变量y值也相应地增加(或减少),这样的关系就是正相关。如家庭消费支出随收入增加而增加就属于正相关。如果两个因素(或变量)变动的方向相反,即自变量x值增大(或减小),因变量y值随之减小(或增大),则称为负相关。如商品流通费用率随商品经营的规模增大而逐渐降低就属于负相关。 (二)单相关与复相关 按自变量的多少分,可分为单相关和复相关。单相关是指两个变量之间的相关关系,即所研究的问题只涉及到一个自变量和一个因变量,如职工的生活水平与工资之间的关系就是单相关。复相关是指三个或三个以上变量之间的相关关系,即所研究的问题涉及到若干个自变量与一个因 第五章指数 一﹑单项选择题 1.广义的指数是指反映 A.价格变动的相对数 B.物量变动的相对数 C.总体数量变动的相对数 D.各种动态相对数 2.狭义的指数是反映哪一总体数量综合变动的相对数? A.有限总体 B.无限总体 C.简单总体 D.复杂总体 3.指数按其反映对象范围不同,可以分为 A.个体指数和总指数 B.数量指标指数和质量指标指数 C.定基指数和环比指数 D.平均指数和平均指标指数 4.指数按其所表明的经济指标性质不同可以分为 A.个体指数和总指数 B.数量指标指数和质量指标指数 C.定基指数和环比指数 D.平均指数和平均指标指数 5.按指数对比基期不同,指数可分为 A.个体指数和总指数 B.定基指数和环比指数 C.简单指数和加权指数 D.动态指数和静态指数 6.下列指数中属于数量指标指数的是 A.商品价格指数 B.单位成本指数 C.劳动生产率指数 D.职工人数指数 7.下列指数中属于质量指标指数的是 A.产量指数 B.销售额指数 C.职工人数指数 D.劳动生产率指数 8.由两个总量指标对比所形成的指数是 A.个体指数 B.综合指数 C.总指数 D.平均指数 9.综合指数包括 A.个体指数和总指数 B.数量指标指数和质量指标指数 C.定基指数和环比指数 D.平均指数和平均指标指数 10.总指数编制的两种基本形式是 A.个体指数和综合指数 B.综合指数和平均指数 C.数量指标指数和质量指标指数 D.固定构成指数和结构影响指数 11.数量指标指数和质量指标指数的划分依据是 A.指数化指标性质不同 B.所反映的对象范围不同 C.所比较的现象特征不同 D.指数编制的方法不同 12.编制综合指数最关键的问题是确定 A.指数化指标的性质 B.同度量因素及其时期 C.指数体系 D.个体指数和权数 13.编制数量指标指数的一般原则是采用下列哪一指标作为 同度量因素 A.基期的质量指标 B.报告期的质量指标 C.报告期的数量指标 D.基期的数量指标 14.编制质量指标指数的一般原则是采用下列哪一指标作为 第五章 一、填空题: 1、时间序列的构成要素包括 和 。 2、绝对数时间序列可以分为 和 两种,序列中不同时间数值相加有实际的意义的是 。 3、设i=1,2,…n , i a 为第i 期发展水平,则1a 称为 ,n a 称为 ,/i a 1 i a 是 , /i a 1a 是 。 4、计算间断时点序列平均发展水平,一般有两个假设条件:假设上期末水平 本期初水平,其二是假设现象在间断期内数量 变化。 5、时间序列的波动可以分解为 、 、循环变动和不规则变动。 6、报告期粮食总产量增加12%,粮食播种面积增加9%,则粮食每亩产量提高 。 二、单项选择题 1、时间序列与变量数列( )。 A 、都是根据时间顺序排列的 B 、都是根据变量值大小排列的 C 、前者根据时间顺序排列的,后者根据变量值大小排列的 D 、前者根据变量值大小排列的,后者根据时间顺序排列的 2、时间序列中,数值大小与时间长短有直接关系的是( )。 A 、时点序列 B 、时期序列 C 、平均数时间序列 D 、相对数序列 3.对时间数列进行动态比较分析和动态平均分析的基础指标是( )。 A 、发展水平 B 、发展速度 C 、平均发展水平 D 、平均发展速度 4、发展速度属于( )。 A 、比例相对数 B 、动态相对数 C 、比较相对数 D 、强度相对数 5、一个动态数列的多个环比增长速度分别为4%、6%、9%,该数列的定基增长速度为( )。 A 、4%×6%×9% B 、 104%×106%×109% C 、(4%×6%×9%)-1 D 、(104%×106%×109%)-1 6、 若各年环比增长速度保持不变,则各年的增长量( )。 A 、逐年增加 B 、逐年减少 C 、保持不变 D 、无法判断 第一章 练习题 一、单项选择题 1.统计的含义有三种,其中的基础是() A.统计学B.统计方法 C.统计工作D.统计资料 2.对30名职工的工资收入进行调查,则总体单位是() A.30名职工B.30名职工的工资总额 C.每一名职工D.每一名职工的工资 3.下列属于品质标志的是() A.某人的年龄B.某人的性别 C.某人的体重D.某人的收入 4.商业企业的职工人数,商品销售额是() A.连续变量B.离散变量 C.前者是连续变量,后者是离散变量D.前者是离散变量,后者是连续变量5.了解某地区工业企业职工的情况,下列哪个是统计指标() A.该地区每名职工的工资额B.该地区职工的文化程度 C.该地区职工的工资总额D.该地区职工从事的工种 二、多项选择题 1.社会经济统计的特点,可概括为() A.数量性B.同质性 C.总体性D.具体性 E.社会性 2.统计学的研究方法是() A.大量观察法B.归纳推断法 C.统计模型法D.综合分析法 E.直接观察法 3.下列标志哪些属于品质标志() A.学生年龄B教师职称C企业规模D企业产值 4.下列哪些属于离散型变量 A年龄B机器台数C人口数D学生成绩 5.总体,总体单位,标志,指标这几个概念间的相互关系表现为() A.没有总体单位就没有总体,总体单位也离不开总体而独立存在 B.总体单位是标志的承担者 C.统计指标的数值来源于标志 D.指标是说明统计总体特征的,标志是说明总体单位特征的 E.指标和标志都能用数值表现 6.指标和标志之间存在着变换关系,是指() A.在同一研究目的下,指标和标志可以对调 B.在研究目的发生变化时,指标有可能成为标志 一.单项选择题 1、用于测定两个变量之间密切程度的方法是(D )。 A、定性判断 B、相关表 C、相关图 D、相关系数 2、产品产量与单位成本的相关系数是—,单位成本与利润率的相关系数是,产量与利润的相关系数是,因此(C)。 A、产量与利润的相关程度最高 B、单位成本与利润率的相关程度最高 C、产量与单位成本的相关程度最高 D、无法判断哪对变量的相关程度最高 3、相关系数的取值范围是(D )。 A、0≤r≤1 B、-1≤r≤0 C、r>0 D、-1≤r≤1 4、变量x与y之间的负相关是指(C )。 A、x值增大时y值也随之增大 B、x值减少时y值也随之减少 C、x值增大时y值随之减少,或x值减少时y值随之增大 D、y的取值几乎不受x取值的影响 5、两个变量之间的相关关系称为( B )。 A、复相关 B、单相关 C、曲线相关 D、直线相关 6、、正方形的边长与周长的相关系数为(A )。 A、1 B、-1 C、0 D、无法计算 7、在一元线性回归方程中,回归系数b的含义是( B )。 A、当x=0时,y的平均值 B 、当x 变动一个单位时,y 的平均变动数额 C 、当x 变动一个单位时,y 增加的总数额 D 、当y 变动一个单位时,x 的平均变动数额 8、常用的求解一元线性回归方程的方法是( B )。 A 、相关系数法 B 、最小平方法 C 、误差绝对值最小法 D 、误差和最小法 9、下列回归方程与相关系数的对应式中,错误的是( C ) A 、89.0,5.2170?-=-=r x y B 、94.0,8.35?-=--=r x y C 、78.0,5.036?-=+=r x y D 、98.0,9.25?=+-=r x y 10、已知变量x 与y 线性相关,x 与y 的协方差为-60,x 的方差为64,y 的方差为去100,则二者的相关系数的值为( B )。 A 、 B 、 C 、 D 、 11、已知变量x 与y 高度线性相关,x 与y 的协方差为-60,x 的方差为64,y 的方差为去100,则建立的y 依x 回归方程中的回归系数b 的值为( B )。 A 、 B 、 C 、 D 、 12、若相关系数为正值,则回归系数的值( B )。 A 、为负 B 、为正 C 、视a 的符号而定 D 、不能确定 13、回归估计标准误差是说明( C )的指标。 A 、平均数代表性 B 、现象之间相关程度 C 、回归直线代表性 D 、抽样误差平均程度 第5章 参数估计 ●1. 从一个标准差为5的总体中抽出一个容量为40的样本,样本均值为25。 (1) 样本均值的抽样标准差x σ等于多少? (2) 在95%的置信水平下,允许误差是多少? 解:已知总体标准差σ=5,样本容量n =40,为大样本,样本均值x =25, (1)样本均值的抽样标准差 x σ=0.7906 (2)已知置信水平1-α=95%,得 α/2Z =1.96, 于是,允许误差是E = α/2 Z 6×0.7906=1.5496。 ●2.某快餐店想要估计每位顾客午餐的平均花费金额,在为期3周的时间里选取49名顾客组成了一个简单随机样本。 (3) 假定总体标准差为15元,求样本均值的抽样标准误差; (4) 在95%的置信水平下,求允许误差; (5) 如果样本均值为120元,求总体均值95%的置信区间。 解:(1)已假定总体标准差为σ=15元, 则样本均值的抽样标准误差为 x σ15=2.1429 (2)已知置信水平1-α=95%,得 α/2Z =1.96, 于是,允许误差是E = α/2 Z 6×2.1429=4.2000。 (3)已知样本均值为x =120元,置信水平1-α=95%,得 α/2Z =1.96, 这时总体均值的置信区间为 α/2 x Z 0±4.2=124.2115.8 可知,如果样本均值为120元,总体均值95%的置信区间为(115.8,124.2)元。 ●3.某大学为了解学生每天上网的时间,在全校7500名学生中采取不重复抽样方法随机抽取36人,调查他们每天上网的时间,得到下面的数据(单位:小时): 3.3 3.1 6.2 5.8 2.3 4.1 5.4 4.5 3.2 4.4 2.0 5.4 2.6 6.4 1.8 3.5 5.7 2.3 2.1 1.9 1.2 5.1 4.3 4.2 3.6 0.8 1.5 4.7 1.4 1.2 2.9 3.5 2.4 0.5 3.6 2.5 第四章作业 一、判断题 1.同一个总体,时期指标值的大小与时期长短成正比,时点指标值的大小与时点间隔成反比。() 2.同一总体的一部分数值与另一部分数值对比得到的相对指标是比较相对指标。() 3.某年甲、乙两地社会商品零售额之比为1:3,这是一个比较相对指标。( ) 年与1998年相比,甲企业工人劳动生产率是乙企业的一倍,这是比例相对指标。() 5.某企业生产某种产品的单位成本,计划在上年的基础上降低2%,实际降低了3%,则该企业差一个百分点,没有完成计划任务。() 6. 计划完成相对指标的数值大于100%,就说明完成并超额完成的计划。() 7.时期指标的数值可以累加。() 8.全国粮食产量与全国人口对比计算的人均粮食产量是平均指标。() 二、单项选择题 1.总量指标按反映时间状况的不同,分为 ( )。 A.数量指标和质量指标 B.时期指标和时点指标 C.总体单位总量和总体标志总量 D.实物指标和价值指标 2.总量指标是用()表示的。 A.绝对数形式 B.相对数形式 C.平均数形式 D.百分比形式 3.某厂1996年完成产值2000万元,1997年计划增长10%,实际完成2310万元,超额完成计划( )。 % 反映不同总体中同类指标对比的相对指标是( )。 A.结构相对指标 B.比较相对指标 C.强度相对指标 D.计划完成程度相对指标 5.由反映总体各单位数量特征的标志值汇总得出的指标是()。 A.总体单位总量 B.总体标志总量 C.质量指标 D.相对指标 6.计算结构相对指标时,总体各部分数值与总体数值对比求得的比重之和() A.小于100% B.大于100% C.等于100% D.小于或大于100% 7.下列相对数中,属于不同时期对比的指标有()。 A.结构相对数 B.动态相对数 C.比较相对数 D.强度相对数 8.如果计划任务数是五年计划中规定最后一年应达到的水平,则计算计划完成程度相对指标可采用()。 A.累计法 B.水平法 C.简单平均法 D.加权平均法 9.某企业的总产值计划比去年提高11%,执行结果提高13%,,则总产值计划完成提高程度为() %-11% B. C. D. 10.我国人口中,男女人口的性别比指标是()。 A.比例相对指标 B.比较相对指标 C.强度相对指标 D.平均指标 三.多项选择题 1.下列统计指标属于总量指标的是() A.工资总额 B.商业网点密度 C.商品库存量 D.人均国民生产总值 %111%113%100%111%113-100%113%111- 一、单项选择题(共10道小题,共100.0分) 1.在下列调查中.调查单位与填报单位一致的是( )。 A. 公司设备调查 B. 农村耕地调查 C. 学生学习情况调查 D. 汽车养护情况调查 2. 3.在统计调查中,调查标志的承担者是( )。 A. 调查对象 B. 调查单位 C. 填报单位 D. 调查表 4. 5.填报单位( )。 A. 是调查标志的承担者 B. 是负责向上报告调查内容的单位 C. 是构成调查对象的每一单位 D. 即是总体单位 6. 7.变量数列中各组频率之和是( )。 A. 不等于l B. 大于1 C. 小于1 D. 等于l 8. 9. 统计表的结构,从其外形看,是由( )。 A. 标题和数字资料两部分构成 B. 标题、横行、纵栏标目三部分构成 C. 横行和纵栏数字资料构成 D. 标题、横纵、纵栏、数字资料等部分构成 10. 11.有20个工人看管机器台数资料如下:2、5、4、4、3、4、3、4、4、2、2、 4、3、4、6、3、4、 5、2、4,按以上资料编制分配数列,应采用( )。 A. 单项式分组 B. 等距分组 C. 不等距分组 D. 以上几种分组均可 12. 13.某厂劳动生产率计划在去年的基础上提高8%,执行结果仅比去年提高4%, 则劳动生产率的计划完成相对数算式为( )。 A. 4%÷8% B. 8%÷4% C. (100%+4%)÷(100%+8%) D. (1+8%÷1+4%) 14. 15. (错误) 下面属于结构相对指标的是( )。 A. 招生录取率 B. 人均钢产量 C. 轻重工业比例 D. 人均国民收入 16.对全市科技人员进行调查,每位科技人员是总体单位,科技人员的职称是 ( )。 A. 品质标志 B. 变量 C. 变量值 D. 标志值 17. 18.某学生某门课成绩为80分,则该成绩是( )。 A. 品质标志 B. 数量标志 C. 变量 D. 指标 1.设2000~2004年各年的环比增长速度为6%、7%、8%、9%和10%,则平均增长速度为 ( )。 A. B. C. 统计学答案第八章. 三、选择题纤维的纤某厂生产的化纤纤度服从正态分布,1 根纤维的纤25.40。某天测得度的标准均值为1 度的均值=1.39,检验与原来设计的标准均值x比是否有所变化,要求的显著性水平为 α=0.05,则下列正确的假设形式是()。A.H:μ=1.40,H:μ≠1.40 B. H:μ001≤1.40,H:μ>1.40 1C. H:μ<1.40,H:μ≥1.40 D. H:010μ≥1.40,H:μ<1.40 1 2 某一贫困地区估计营养不良人数高达20%,然而有人认为这个比例实际上还要高,要检验该说法是否正确,则假设形式为()。 A. H:π≤0.2,H:π>0.2 B. H:π001=0.2,H:π≠0.2 1C. H:π≥0.3,H:π<0.3 D. H:π001≥0.3,H:π<0.3 1 3 一项新的减肥计划声称:在计划实施的第一周内,参加者的体重平均至少可以减轻8磅。随机位参加该项计划的样本,结果显示:样40抽 取. 32标准差为磅,则本的体重平均减少7磅,。其原假设和备择假设是()A. H:μ≤8, H:μ>8 B. H:μ≥001 8,H:μ<8 1C. H:μ≤7,H:μ>7 D. H:μ≥0107,H:μ<7 1 4 在假设检验中,不拒绝原假设意味着()。 A.原假设肯定是正确的 B.原假设肯定是错误的 C.没有证据证明原假设是正确的 D.没有证据证明原假设是错误的 5 在假设检验中,原假设和备择假设()。 A.都有可能成立 B.都有可能不成立 C.只有一个成立而且必有一个成立 D.原假设一定成立,备择假设不一定成立 6 在假设检验中,第一类错误是指()。 A.当原假设正确时拒绝原假设 B.当原假设错误时拒绝原假设 C.当备择假设正确时拒绝备择假设 D.当备择假设不正确时未拒绝备择假设 《统计分析与SPSS的应用(第五版)》(薛薇) 课后练习答案 第5章SPSS的参数检验 1、某公司经理宣称他的雇员英语水平很高,如果按照英语六级考试的话,一般平均得分为 75分。现从雇员中随机选出11人参加考试,得分如下: 80, 81, 72, 60, 78, 65, 56, 79, 77,87, 76 请问该经理的宣称是否可信。 原假设:样本均值等于总体均值即u=u0=75 步骤:生成spss数据→分析→比较均值→单样本t检验→相关设置→输出结果(Analyze->compare means->one-samples T test;) 采用单样本T检验(原假设H0:u=u0=75,总体均值与检验值之间不存在显著差异); 单个样本统计量 N 均值标准差均值的标准误 成绩11 73.73 9.551 2.880 单个样本检验 检验值 = 75 t df Sig.(双侧) 均值差值差分的 95% 置信区间下限上限 成绩-.442 10 .668 -1.273 -7.69 5.14 分析:指定检验值:在test后的框中输入检验值(填75),最后ok! 分析:N=11人的平均值(mean)为73.7,标准差(std.deviation)为9.55,均值标准误差(std error mean)为2.87.t统计量观测值为-4.22,t统计量观测值的双尾概率p-值(sig.(2-tailed))为0.668,六七列是总体均值与原假设值差的95%的置信区间,为(-7.68,5.14),由此采用双尾检验比较a和p。T统计量观测值的双尾概率p-值(sig.(2-tailed))为0.668>a=0.05所以不能拒绝原假设;且总体均值的95%的置信区间为(67.31,80.14),所以均值在67.31~80.14内,75包括在置信区间内,所以经理的话是可信的。 2、在某年级随机抽取35名大学生,调查他们每周的上网时间情况,得到的数据如下(单位:小时): (1)请利用SPSS对上表数据进行描述统计,并绘制相关的图形。 (2)基于上表数据,请利用SPSS给出大学生每周上网时间平均值的95%的置信区间。 (1)分析→描述统计→描述、频率 第四章 一、单项选择题 1.由反映总体单位某一数量特征的标志值汇总得到的指标是() A.总体单位总量 B.质量指标 C.总体标志总量 D.相对指标 2.各部分所占比重之和等于1或100%的相对数() A.比例相对数B.比较相对数C.结构相对数D.动态相对数 3.某企业工人劳动生产率计划提高5%,实际提高了10%,则提高劳动生产率的计划完成程度为() A.104.76% B.95.45% C.200% D.4.76% 4.某企业计划规定产品成本比上年度降低10%实际产品成本比上年降低了14.5%,则产品成本计划完成程度() A.14.5% B.95% C.5% D.114.5% 5.在一个特定总体内,下列说法正确的是( ) A.只存在一个单位总量,但可以同时存在多个标志总量 B.可以存在多个单位总量,但必须只有一个标志总量 C.只能存在一个单位总量和一个标志总量 D.可以存在多个单位总量和多个标志总量 6.计算平均指标的基本要求是所要计算的平均指标的总体单位应是() A.大量的 B.同质的 C.有差异的 D.不同总体的 7.几何平均数的计算适用于求() A.平均速度和平均比率 B.平均增长水平 C.平均发展水平 D.序时平均数 8.一组样本数据为3、3、1、5、13、12、11、9、7这组数据的中位数是() A.3 B.13 C.7.1 D.7 9.某班学生的统计学平均成绩是70分,最高分是96分,最低分是62分,根据这些信息,可以计算的测度离散程度的统计量是() A.方差 B.极差 C.标准差 D.变异系数 10.用标准差比较分析两个同类总体平均指标的代表性大小时,其基本的前提条件是( ) A.两个总体的标准差应相等 B.两个总体的平均数应相等 C.两个总体的单位数应相等 D.两个总体的离差之和应相等 11.已知4个水果商店苹果的单价和销售额,要求计算4个商店苹果的平均单价,应采用() A.简单算术平均数 B.加权算术平均数 C.加权调和平均数 D.几何平均数 12.算术平均数、众数和中位数之间的数量关系决定于总体次数的分布状况。在对称的钟形分布中() A.算术平均数=中位数=众数 B.算术平均数>中位数>众数 C.算术平均数<中位数<众数 D.中位数>算术平均数>众数 二、多项选择题 1.下列属于时点指标的有() A.某地区人口数B.某地区死亡人口数C.某地区出生人口数 第五章 练习题 一、单项选择题 1.抽样推断的目的在于() A.对样本进行全面调查 B.了解样本的基本情况 C.了解总体的基本情况 D.推断总体指标 2.在重复抽样条件下纯随机抽样的平均误差取决于() A.样本单位数 B.总体方差 C.抽样比例 D.样本单位数和总体方差 3.根据重复抽样的资料,一年级优秀生比重为10%,二年级为20%,若抽样人数相等时,优秀生比重的抽样误差() A.一年级较大 B.二年级较大 C.误差相同 D.无法判断 4.用重复抽样的抽样平均误差公式计算不重复抽样的抽样平均误差结果将()A.高估误差 B.低估误差 C.恰好相等 D.高估或低估 5.在其他条件不变的情况下,如果允许误差缩小为原来的1/2,则样本容量()A.扩大到原来的2倍 B.扩大到原来的4倍 C.缩小到原来的1/4 D.缩小到原来的1/2 6.当总体单位不很多且差异较小时宜采用() A.整群抽样 B.纯随机抽样 C.分层抽样 D.等距抽样 7.在分层抽样中影响抽样平均误差的方差是() A.层间方差 B.层内方差 C.总方差 D.允许误差 二、多项选择题 1.抽样推断的特点有() A.建立在随机抽样原则基础上 B.深入研究复杂的专门问题 C.用样本指标来推断总体指标 D.抽样误差可以事先计算 E.抽样误差可以事先控制 2.影响抽样误差的因素有() A.样本容量的大小 B.是有限总体还是无限总体 C.总体单位的标志变动度 D.抽样方法 E.抽样组织方式 3.抽样方法根据取样的方式不同分为() A.重复抽样 B.等距抽样 C.整群抽样 D.分层抽样 E.不重复抽样 4.抽样推断的优良标准是() A.无偏性 B.同质性 C.一致性 D.随机性 E.有效性 5.影响必要样本容量的主要因素有() A.总体方差的大小 B.抽样方法 统计学第四章作业及答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII 第四章作业 一、判断题 1.同一个总体,时期指标值的大小与时期长短成正比,时点指标值的大小与时点间隔成反比。() 2.同一总体的一部分数值与另一部分数值对比得到的相对指标是比较相对指标。() 3.某年甲、乙两地社会商品零售额之比为1:3,这是一个比较相对指标。( ) 4.1999年与1998年相比,甲企业工人劳动生产率是乙企业的一倍,这是比例相对指标。() 5.某企业生产某种产品的单位成本,计划在上年的基础上降低2%,实际降低了3%,则该企业差一个百分点,没有完成计划任务。() 6. 计划完成相对指标的数值大于100%,就说明完成并超额完成的计划。() 7.时期指标的数值可以累加。() 8.全国粮食产量与全国人口对比计算的人均粮食产量是平均指标。() 二、单项选择题 1.总量指标按反映时间状况的不同,分为 ( )。 A.数量指标和质量指标 B.时期指标和时点指标 C.总体单位总量和总体标志总量 D.实物指标和价值指标 2.总量指标是用()表示的。 A.绝对数形式 B.相对数形式 C.平均数形式 D.百分比形式 3.某厂1996年完成产值2000万元,1997年计划增长10%,实际完成2310万元,超额完成计划( )。 A.5.5% B.5% C.115.5% D.15.5% 4.反映不同总体中同类指标对比的相对指标是( )。 A.结构相对指标 B.比较相对指标 C.强度相对指标 D.计划完成程度相对指标 5.由反映总体各单位数量特征的标志值汇总得出的指标是()。 A.总体单位总量 B.总体标志总量 C.质量指标 D.相对指标 6.计算结构相对指标时,总体各部分数值与总体数值对比求得的比重之和() A.小于100% B.大于100% C.等于100% D.小于或大于100% 7.下列相对数中,属于不同时期对比的指标有()。 A.结构相对数 B.动态相对数 C.比较相对数 D.强度相对数 8.如果计划任务数是五年计划中规定最后一年应达到的水平,则计算计划完成程度相对指标可采用()。 A.累计法 B.水平法 C.简单平均法 D.加权平均法 9.某企业的总产值计划比去年提高11%,执行结果提高13%,,则总产值计划完成提高程度为() A.13%-11% B. C. D. 10.我国人口中,男女人口的性别比指标是()。 A.比例相对指标 B.比较相对指标 C.强度相对指标 D.平均指标 %111%113%100%111%113-100 %113%111-统计学(贾俊平,第四版)第五章习题答案

统计学基础_第五章_动态数列分析

统计学第七章、第八章课后题答案

统计学基础 第一章 统计概述

统计学基础 第八章 相关与回归分析

统计学课后习题答案第五章 指数

统计学第五章 练习

统计学第一章课后习题及答案

统计学第八章题目

统计学习题答案 第5章 参数估计

统计学第四章作业及答案

统计学基础

统计学答案第八章

最新《统计分析与SPSS的应用(第五版)》课后练习答案(第5章)

统计学第四章课后题及答案解析

统计学第五章课后题及答案解析

统计学第四章作业及答案