心衰容量管理「三步法」

从入门到精通:心衰容量管理「三步法」

容量超负荷是急、慢性心衰发生发展的重要病理生理过程,控制容量超负荷在心衰治疗中举足轻重。《心力衰竭容量管理中国专家建议》全面论述了心衰患者的容量管理目标、措施和方案。

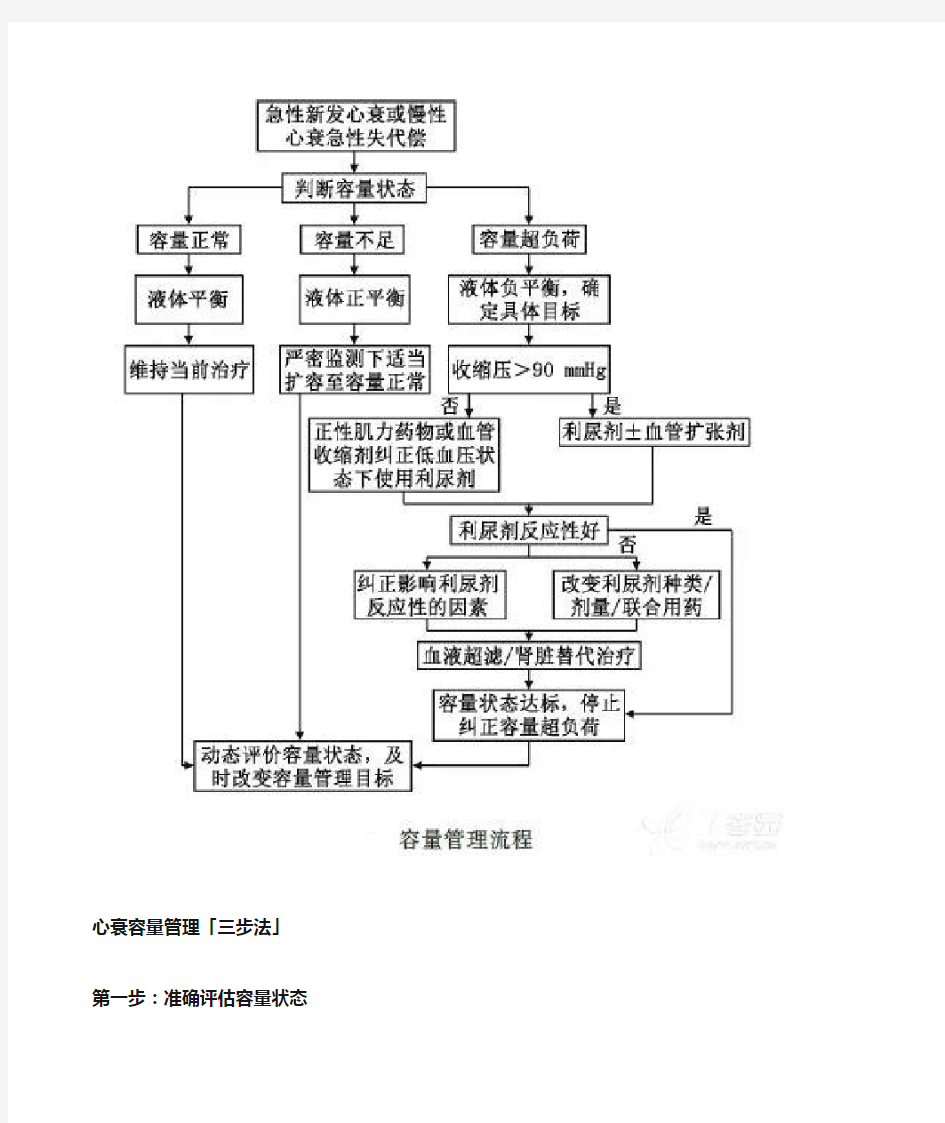

心衰患者的容量管理流程如下图▼

心衰容量管理「三步法」

第一步:准确评估容量状态

首先判断总体容量状态,可分为容量正常、容量超负荷、容量不足三种情况。

根据症状、体征、实验室化验/无创及有创(主要为中心静脉压、漂浮导管、脉搏指示持续心输出量监测即PICCO)检查判断容量状态。

其次判断容量分布,是以肺循环淤血为主还是体循环淤血为主。

最后分析血容量增加的组分,即红细胞和血浆容量各占比重。

流程及内容如下:

第二步确立容量管理目标

急性期:评估及有效纠正容量超负荷,可通过以下两方面实现

1.减容目标= 目前体质量-干体质量

2. 保证尿量或液体平衡

(1)如果评估容量负荷重,每日尿量目标可为3000~5000 ml,直至达到最佳容量状态;(2)保持每天出入量负平衡约500 ml,体质量下降0.5 kg,严重肺水肿者负平衡为1000~2000 ml/d,甚至可达3000~5000 ml /d;

(3)3~5d 后,如肺淤血、水肿明显消退,应减少液体负平衡量,逐渐过渡到出入量大体平衡。

慢性期:长期维持较稳定的正常容量状态,以不出现短期内体质量快速增加或无心衰症状和体征加重为准。

第三步建立容量管理措施

主要包括生活方式管理、药物治疗、血液超滤治疗等方面。

1.生活方式管理(限水限钠)

◆教育患者自我管理利尿剂和液体摄入,进行体质量、尿量监测体质量持续增加(如3 日增加2

kg),提示容量超负荷;

◆ D 期心衰患者液体摄入量控制在1500~2000 ml/d 或根据体质量设定液体摄入,体质量<85 kg

患者每日摄入液体量为30 ml/kg,体质量>85 kg 患者每日摄入液体量为35 ml/kg;

◆急性心衰患者无明显低血容量每天摄入液体量1500 ml 以内不超过2000 ml, 避免过量摄入钠

(<6 g/d),心衰急性发作有容量负荷过重应限制钠摄入<2 g/d;

◆注意监测血钾和低钠水平。

2.药物治疗

(1)利尿剂唯一能够充分控制液体潴留的药物,是急、慢性心衰治疗的基石之一。慢性心衰患者多口服最小有效量利尿剂长期维持。急性心衰或慢性心衰急性失代偿期患者,需静脉给予更高剂量的利尿剂。

利尿剂治疗中,同时存在着不足

◆目前仍缺乏RCT 研究证明利尿剂在心力衰竭中的有效性和安全性;

◆利尿剂不能充分解决心衰的液体潴留;

◆存在电解质紊乱、RAAS 激活、低血压及氮质血症、制动现象(应用1 月后利尿剂效果下降18%)

等不良反应;

◆利尿剂抵抗:是指存在心源性水肿的情况下,大剂量利尿剂的利尿作用减弱或消失的临床状态,

或尽管利尿剂剂量递增,仍无法充分控制液体潴留和淤血症状。

目前仍缺乏循证医学证据,定义也缺乏共识。

通常利尿剂抵抗是指每日静脉应用呋塞米剂量≥80 mg(或等同剂量利尿剂),尿量<0.5~1.0 ml/kg·h;或满足如下标准:

1)尽管使用了大剂量利尿剂(静脉应用呋塞米≥80 mg/d),仍持续存在淤血;

2)尿钠量/肾小球滤过钠量<0.2%;

3)每天口服呋塞米320 mg,但72 h 内尿钠排泄量<90 mmol。

心力衰竭患者的临床特征和疾病严重程度、基线容量负荷状态、合并用药等因素均影响利尿剂反应性。(2)其他药物治疗

3. 血液超滤

超滤能可控地减低容量超负荷,排钠能力强于利尿剂,不引起电解质紊乱、减轻神经内分泌激活,并可恢复利尿剂疗效。

临床证据和适应证/禁忌证:

◆UNLOAD 研究:与常规利尿剂治疗相比,早期超滤可更有效降低急性失代偿性心衰患者的体

质量和减少 90 天再住院率。

◆CARRESS 研究:急性失代偿性心衰合并肾功能不全患者,当药物对照组给予高剂量利尿剂

进行充分利尿治疗后,体质量下降、60d 死亡率和心衰再住院率均与超滤组相当。

◆最新的AVOID-HF 研究:住院心衰患者采用超滤治疗较高剂量利尿剂治疗相比,体质量变

化相当,具有减少 30d 和 90d 心衰再住院或心血管事件的趋势,但未降低 90d 死亡率,且局部不良并发症更多。

◆根据已有的循证医学证据,目前中国、欧洲指南均推荐血液超滤用于有明显的容量超负荷

且常规利尿剂治疗效果不佳的心衰患者,以快速缓解淤血症状和液体潴留。ACC/AHA 指南则较积极推荐超滤治疗,不强调利尿剂抵抗,认为有明显液体潴留也是超滤指征。

小结

对心衰患者进行容量管理,总体管理方案遵循以下原则:

(1)对于慢性心衰:在液体潴留的早期应用利尿剂;小剂量开始,逐渐增加剂量至淤血症状及体征改善;症状改善后以最低有效剂量维持干体重;避免或减少慢性心衰患者症状反复加重住院。

(2)对于急性新发心衰或慢性心衰失代偿:首先判断患者总体容量状态,结合血压、外周组织灌注,决定容量管理方案。

随着心衰治疗研究的进一步深入,为了进一步满足临床诊疗在今年十月份的长城会上新的指南也应运而生。那在此背景下心衰容量管理有哪些最新思路值得思考?而在整个治疗流程当中还有哪些细节管理是我们平常工作一直所忽视的?

心衰容量管理「三步法」

从入门到精通:心衰容量管理「三步法」 容量超负荷是急、慢性心衰发生发展的重要病理生理过程,控制容量超负荷在心衰治疗中举足轻重。《心力衰竭容量管理中国专家建议》全面论述了心衰患者的容量管理目标、措施和方案。 心衰患者的容量管理流程如下图▼ 心衰容量管理「三步法」

第一步:准确评估容量状态 首先判断总体容量状态,可分为容量正常、容量超负荷、容量不足三种情况。 根据症状、体征、实验室化验/无创及有创(主要为中心静脉压、漂浮导管、脉搏指示持续心输出量监测即PICCO)检查判断容量状态。 其次判断容量分布,是以肺循环淤血为主还是体循环淤血为主。 最后分析血容量增加的组分,即红细胞和血浆容量各占比重。 流程及内容如下:

第二步确立容量管理目标

急性期:评估及有效纠正容量超负荷,可通过以下两方面实现 1.减容目标= 目前体质量-干体质量 2. 保证尿量或液体平衡 (1)如果评估容量负荷重,每日尿量目标可为3000~5000 ml,直至达到最佳容量状态;(2)保持每天出入量负平衡约500 ml,体质量下降0.5 kg,严重肺水肿者负平衡为1000~2000 ml/d,甚至可达3000~5000 ml /d; (3)3~5d 后,如肺淤血、水肿明显消退,应减少液体负平衡量,逐渐过渡到出入量大体平衡。 慢性期:长期维持较稳定的正常容量状态,以不出现短期内体质量快速增加或无心衰症状和体征加重为准。 第三步建立容量管理措施 主要包括生活方式管理、药物治疗、血液超滤治疗等方面。 1.生活方式管理(限水限钠) ◆教育患者自我管理利尿剂和液体摄入,进行体质量、尿量监测体质量持续增加(如3 日增加2 kg),提示容量超负荷; ◆ D 期心衰患者液体摄入量控制在1500~2000 ml/d 或根据体质量设定液体摄入,体质量<85 kg 患者每日摄入液体量为30 ml/kg,体质量>85 kg 患者每日摄入液体量为35 ml/kg; ◆急性心衰患者无明显低血容量每天摄入液体量1500 ml 以内不超过2000 ml, 避免过量摄入钠 (<6 g/d),心衰急性发作有容量负荷过重应限制钠摄入<2 g/d; ◆注意监测血钾和低钠水平。 2.药物治疗 (1)利尿剂唯一能够充分控制液体潴留的药物,是急、慢性心衰治疗的基石之一。慢性心衰患者多口服最小有效量利尿剂长期维持。急性心衰或慢性心衰急性失代偿期患者,需静脉给予更高剂量的利尿剂。

急性心力衰竭的液体管理原则修订稿

急性心力衰竭的液体管 理原则 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

急性心力衰竭的液体管理原则 急性心力衰竭是心力衰竭患者死亡的主要原因,急性心力衰竭的治疗是心血管专家讨论的热点,正确掌握液体管理原则,合理使用利尿剂是急性心力衰竭治疗成败的关键。 1 、急性心力衰竭的分类 尽管对于急性心力衰竭的分类尚未统一,从液体管理角度,临床应首先按我国指南将急性心力衰竭分为三大类:①急性左心衰竭,又按基础病因,如心肌梗死或心肌缺血、高血压、心肌炎和心肌病、心瓣膜疾病、严重心律失常等进一步分类。②急性右心衰竭,再按常见病因如右室梗死、大块肺梗死和右心瓣膜疾病来区分。患者是急性,主要根据病因、诱因、血流动力学与临床特征进行综合评估,各国指南分类各不同。③非心脏性原因所致的急性心衰。这一分类法着重于病因和心衰的基本类型(左心衰竭或右心衰竭),简单明了,适合临床实践。 急性左心衰竭的进一步分类:对于急性左心衰竭患者,都应该初步进行四格表分级(见表1),这种分级是Forrester分级的临床简易版,主要用于床边快速评估。四格表法较适用于慢性心衰急性失代偿患者的临床评估,在我国应该受到重视,特别适合于基层医院或门急诊患者。对于严重的急性左心衰竭患者实施微创检测,根据血流动力学指标,如中心静脉压、肺毛细血管楔压( PCWP)和心脏指数( CI)等指标进行Forrester分级,尤其适合于CCU或ICU住院心衰患者的临床评估。 急性左心衰竭的临床程度分级(表1) 2 、急性心力衰竭的液体管理原则 对于监护室内或具备有创监测条件的医院,Forrester分级方法评估急性左心衰竭

心力衰竭容量管理中国专家建议

心力衰竭容量管理中国专家建议 容量超负荷是急、慢性心力衰竭(心衰)发生发展的重要病理生理过程。心衰时心输出量降低,有效循环血容量减少,肾脏和神经内分泌系统激活,导致代偿性液体潴留和再分布,中心静脉压和心室充盈压增高,组织间隙液体潴留,继而出现淤血症状和体征,如呼吸困难、外周水肿等,是心衰患者住院的主要原因。 容量超负荷和淤血导致多器官生理功能异常:肺淤血致气体交换功能障碍、易继发肺部感染,心肌淤血可致心肌缺血和收缩力下降,肾脏淤血致肾小球滤过率降低、肾功能不全,肝淤血致肝功能异常,肠道淤血致消化功能障碍、肠道菌群易位等。因此,控制液体潴留,减轻容量超负荷,是缓解心衰症状、降低再住院率、提高生活质量的重要措施,是治疗充血性心衰的基石之一。 尽管控制容量超负荷在心衰治疗中举足轻重,但心衰患者容量状态复杂且动态变化,心衰的容量管理含义更加广泛,容量管理的目的是使心衰患者达到个体化的最佳容量平衡状态。目前国内外缺乏容量管理的专家共识或指南,专家组结合国内外最新循证医学证据和专家意见制定了"心力衰竭容量管理中国专家建议"。 容量管理是急、慢性心衰治疗中的关键环节之一。完整的容量管理流程为:(1)准确评估容量状态。(2)确定容量管理目标。(3)选择合适的治疗措施。(4)制定个体化的容量管理方案。 容量状态评估

容量状态评估是容量管理的基础。心衰病因复杂,患者的疾病状态、体质、合并症不同,增加了容量评估的复杂性。应多维度、多层面进行分析,首先判断总体容量状态,分为容量正常、容量超负荷、容量不足三种情况;其次判断容量分布,是以肺循环淤血为主还是体循环淤血为主;最后分析血容量增加的组分,即红细胞和血浆容量各占比重。 一、容量状态评估流程 评估容量状态及容量分布分3步。 第1步,根据症状、体征初步判断容量状态。 1.详细采集临床症状:典型心衰淤血症状包括左心功能不全导致的肺淤血症状[劳力状态下呼吸困难(敏感性66%,特异性53%)、夜间阵发性呼吸困难或平卧后干咳、静息呼吸困难或端坐呼吸(敏感性66%,特异性47%)等]和右心功能不全导致的体循环淤血症状(水肿、腹胀、纳差等消化道症状)。存在上述任何一种症状,均提示容量超负荷;完全没有淤血症状提示容量状态正常;无淤血症状,同时皮肤弹性差、干燥,眼窝凹陷,提示容量不足。淤血症状的改善是容量控制达标的直接反应。 2.有针对性进行体格检查:应重点评估如下体征,包括颈静脉怒张、肝颈静脉回流征、肺部啰音、浆膜腔积液、肝脏肿大及水肿等。 颈外静脉怒张的顶点到胸骨角的垂直距离加上5 cm为颈静脉压力值,>8 cm时提示容量超负荷(敏感性70%,特异性79%)。引起颈静脉压力升高的其他