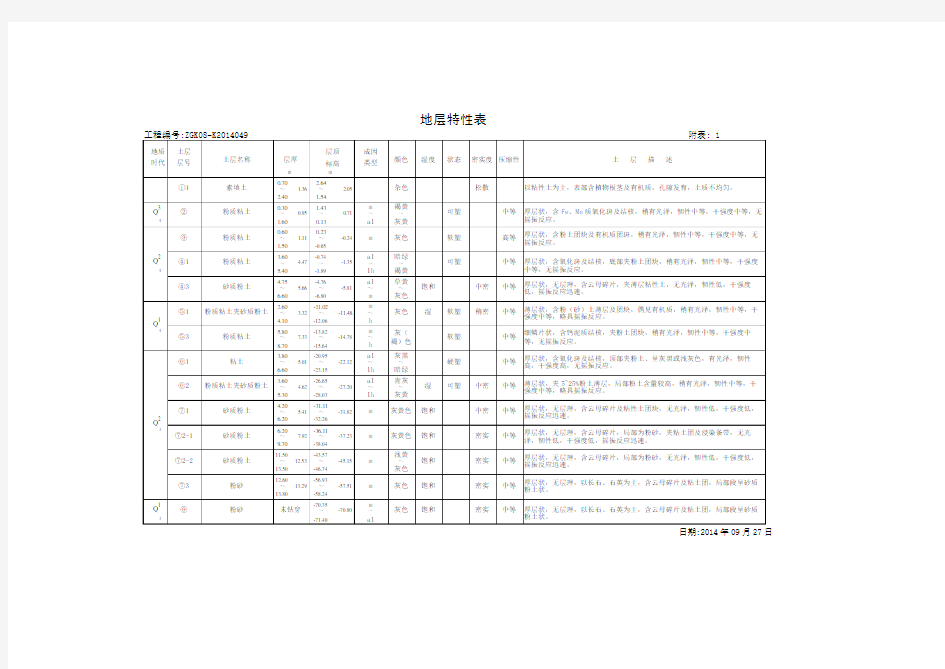

地层特性表

地层特性表

日期:2014年09月27日

地层描述

钻孔土层描述 一、杂填土:杂色,松散,大孔隙,上部为砼地坪,含较多的碎石。 二、淤泥质粉质粘土:灰色~灰黑色,流塑,部分夹有机质;无摇振反应,稍有光滑,干强度低,韧性低,有腐味 三、粘土:灰黄色,可塑,无摇振反应、光滑,干强度高,韧性高,局部分布。 四、粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含少量的铁,锰质结核,可塑,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高。 五、粉质粘土:青灰色,软~可塑状,为后期沉积,摇振反应无,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。 六、粉质粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含青灰色粘土团块无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。 七、粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。 八、粉质粘土:灰黄色,可塑,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。局部含团块状密实粉土。 九、粉质粘土:灰黄~褐黄色,钙质结核,硬塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。 十、粉质粘土:灰黄~灰色,软~可塑,粉粒含量高,无摇振反应,稍有光滑,干强中等,韧性中等。 十一、粉质粘土:上部浅灰色,中下部褐黄色,硬塑,含少量铁锰质结核,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。 十二、粉质粘土夹粉土:灰黄~青灰色,可塑,含少量云母片,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。 十三、粉砂:黄色,含云母片,中密。主要由石英等矿物组成,饱和状态。 十四、粉砂:上部灰黄色,底部浅灰色,含云母片,饱和状态,密实。 十五、粉质粘土夹粉土:灰黄色,软~可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。局部夹薄层粉土。 十六、粉土:灰黄,含云母片,很湿,稍密。摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。 十七、粉砂:灰黄,含云母片,饱和,密实,主要成分由长石、石英、云母等组成,磨园度好、分、选性好。 十八、粉土:浅灰色,含云母片,摇振反应中等,无泽反应,干强度低,韧性低。 十九、粘土夹粉砂:灰黄色,褐黄色,可塑,含少量钙质结核核径为3cm。夹薄层壮中密粉砂,具水平层理,无摇振反应,切面稍光滑,干强度高,韧性高。 二十、粘土:灰黄,褐黄色,含少量铁,锰质结核,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。 二十一、粉质粘土:褐黄色,硬塑,含白色高龄土条带用钙质结核,(核径为0.3~2cm),无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。 二十二、粉质粘土夹粉土:浅灰色,可塑,粉粒含量高,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。局部夹30cm厚薄层粉土,湿,中密~密实。 二十三、碎石土:浅黄色,灰黄色,中密~密实,碎石含量50%~70%棱角形,次棱角形,一般直径20~40mm最大粒径120mm 成份以灰岩为主,少量为砂岩,由老黄土、新黄土,中粗砂,砾石充填。

一、东营凹陷地层及层序地层特征

东营凹陷底层及层序地层特征 东营凹陷位于渤海湾盆地东部,属于济阳凹陷中的一个次级构造单元。凹陷内古今系地层沉积厚度超过五千米,主要由湖泊成因的砂岩和泥岩组成。东营凹陷古近系由深到浅依次发育孔店组(Ek)、沙河街组(Es)、东营组(Ed);新近系由深到浅依次发育馆陶组(Ng)和明化镇组(Nm);第四系发育有平原组(Qp)。 一、古近系 东营凹陷在古近纪构造演化中发育了5个较大的区域性不整合面或局部不整合面,在地震剖面上相当于地震标准层TR(前古近系基底与古近系孔店组之间的不整合面)、T7(沙河街组四段与孔店组之间的不整合面)、T6′(沙河街组四段与三段之间的不整合面)、T2′(沙河街组二段上亚段与下亚段之间的不整合面)、T1(古近系与新近系之间的不整合面)(图1),由此将东营凹陷古近系分为4个二级层序,分别对应于孔店组、沙河街组四段、沙河街组三段-沙河街组二段下亚段、沙河街组二段上亚段-东营组。 (一)孔店组(Ek) 孔店组呈角度不整合主要覆盖在中生界之上地层年龄65Ma,其中凹陷西部的临商地区孔店组之下是下白垩统,凹陷北部是上侏罗统和下白垩统,凹陷中部以及与东营凹陷的过渡地区,孔店组主要覆盖在古生界之上,局部地区在太古界之上。处于盆地初始缓慢沉降时期,扇三角洲、湖底扇等沉积相均有发育,凹陷中央发育烃源岩和大套膏盐岩; 形成于早期初始裂陷构造演化阶段,处于湖泊、河流冲积扇沉积环境。 其中,孔店组二段以砾岩、泥岩互层分布为主,发育湖相暗色泥岩沉积,夹杂轴页岩和碳质泥岩,目前认为孔店组地层主要分布在东营凹陷的深层,;孔店组一段砂岩和碳质泥岩广泛分布。 孔店组层序在东营凹陷分布范围较广,在地震剖面上较易识别初次湖泛面与最大湖泛面,这两个面将孔店层序划分为地震反射特征明显不同的三个体系域:低位体系域、水进体系域和高位体系域。 (二)沙河街组(Es) 沙河街组又进一步细分为沙一段、沙二段、沙三段和沙四段。 其中,沙四段主要分布膏岩、泥岩和少量白云岩,地质年龄50.5Ma。处于晚期初始断陷构造演化阶段。主要形成于滨浅湖、咸水湖、辫状河三角洲冲积扇、扇三角洲及半深湖等沉积环境; 沙三段主要由深色泥岩组成,同时含有砂岩和页岩,砂岩透镜体发育。地质年龄42Ma。处于断陷伸展期构造演化阶段。主要形成于湖底扇、扇三角洲、三角洲等沉积环境。沙三段是东营凹陷第三盆主要断陷期,也是湖盆最大扩张期。 沙二段主要由砂岩、砾岩、碳质泥岩组成。处于构造演化的断陷伸展期于断陷收敛期的过渡阶段。主要形成于扇三角洲、湖泊相沉积环境; 沙一段主要分布砂岩、泥岩和生物灰岩,地质年龄36Ma。处于断陷收敛期构造演化阶段。主要形成于浅-半深湖体系、碳酸盐岩沉积以及三角洲和辫状河流环境; (三)东营组(Ed) 在东营组沉积末期,东营凹陷处于整体上升剥蚀过程东营组沉积末期至馆陶组沉积前具有8-10Ma。沉积间断期间东营组遭受明显剥蚀,一般剥蚀厚度为400米以上。地层年龄为32.8Ma,处于断陷收敛构造演化阶段。主要形成于浅水湖泊及辫状河三角洲沉积环境。 岩性为紫红、棕红色及灰、灰绿色泥岩与砂岩互层,局部夹炭质泥岩、油页岩及灰岩。一般厚600—800米,最厚1000—1500米。 二、新近系 东营凹陷之新近系由深到浅发育有馆陶组和明化镇组。 (一)馆陶组 馆陶组为河流相沉积,其短期基准面旋回界面主要是由河道下切冲刷面构成,每个完整的 河流沉积相序组合均可构成一个短期基准面旋回。单个短期基准面旋回的地层厚度较小, 旋回界面只能在岩心、露头和测井曲线上识别。东营凹陷馆陶组短期基准面旋回可划分为

鄂尔多斯盆地地层组基本特征

鄂尔多斯盆地地层组基本特征 第四系:第四系自下向上包括更新统和全新统。晚第三纪末,受喜山运动的影响,鄂尔多斯盆地曾一度抬升,大约以北纬38°为界,北部为一套河湖相沉积,南部为黄土沉积,黄土分布广,厚度大,构成塬、梁、峁的物质主体,与下伏新近系呈不整合接触。第四纪主要是人类的出现并有多期冰期,可见人类化石、旧石器与大量相伴生的哺乳动物化石和鸟类化石。 新近系:曾称新第三系、上第三系,自下而上包括中新统和上新统。中国新近系仍以陆相为主,仅在大陆边缘,如台湾、西藏等地有海相沉积。 古近系:曾称老第三系,自下而上包括古新统、始新统和渐新统,主要分布在河套、银川、六盘山等盆地。鄂尔多斯盆地早第三纪古新世,盆地继承了晚白垩世的挤压应力状态,断裂活动性强,沉积速度快,多发育冲积扇、水下扇等各种扇体。地层厚度厚50~300米左右,岩性主要为红色泥岩、砂质泥岩夹泥灰岩。 白垩系:主要出露下白垩统,又称志丹群,分六个组,从上往下为泾川组、罗汉洞组、环河组、华池组、洛河组及宜君组。 泾川组:命名地点在甘肃省泾川县。地层厚100-400米,岩性主要为暗紫、浅棕红、浅灰、浅灰绿色等杂色砂质泥岩、泥页岩、灰质泥岩与泥质粉砂岩互层,夹浅灰、浅紫红色灰

岩和浅灰色、浅黄色砂岩,与下伏罗汉洞组呈整合接触。 罗汉洞组:命名地点在甘肃省泾川县罗汉洞。主要为河流相的砂泥岩沉积。地层厚度100~260米,上部为发育巨大斜层理的红色细至粗粒长石砂岩,含细砾和泥砾;中部以紫红色为主的泥岩及泥质粉砂岩,夹发育斜层理的细粒长石砂岩为主;下部岩性以紫红色为主的泥岩底部为发育巨大斜层理的黄色中至粗粒长石砂岩为主,与下伏环河组呈整合接触。 环河组:命名地点在甘肃省环县环江。地层厚240米左右,岩性为黄绿色砂质泥岩与灰白色、暗棕黄色砂岩、粉砂岩互层,与下伏华池组呈整合接触。 华池组:命名地点在甘肃省华池县。地层厚290米左右,岩性以灰紫、浅棕色砂岩夹灰紫、灰绿色泥岩为主,含中华弓鳍鱼、狼鳍鱼、原始星介、女星介等化石,与下伏洛河组呈整合接触。 洛河组:旧称“洛河砂岩”,命名地点在陕西省志丹县北洛河。地层厚度250~400米,从西南往东北变厚,在黄陵沮水以南与宜君组为连续沉积;在沮水以北,宜君组缺失,假整合于侏罗系之上。岩性以河流相的紫红、桔红、灰紫色块状、发育巨型斜层理的粗一中粒长石砂岩为主,局部发育夹较多的砾岩、砾状砂岩。含介形类、狼鳍鱼、达尔文虫等化石。 宜君组:主要分布在黄陵沮水、宜君、旬邑、彬县一带,

地层层序及特征

第二章地层层序及特征 实习区柳江盆地地层属于华北型,除普遍缺失上奥陶统、志留系、泥盆系、下石炭统、中下三叠统、白垩系及第三系之外,其它时代地层发育较好,出露较全,各地层单位划分标志清楚,化石较丰富,地层特征具有一定的代表性。全区范围内出露的地层有上元古界青白口系,下古生界寒武系和中下奥陶统,上古生界中上石炭统和二叠系,中生界上三叠统和侏罗系,以及新生界第四系(表1-1)。各时代沉积地层分布占本区总面积的2/3左右,其中第四系分布最广,中生界次之,其它时代地层零星分布。现自老而新分述如下。 第一节元古界青白口系(Qb) 青白口系(Qb)在实习区包括长龙山组和景儿峪组。形成于至今800 Ma~1000 Ma。层型命名于北京西北约50km之青白口。 1.长龙山组Qbc 该组是本区内最老的沉积地层,沉积不整合覆于上太古界绥中花岗岩之上,主要分布在盆地的东部张岩子—东部落和南部鸡冠山等地,以张岩子村西剖面最好,厚度91m。下部为灰白色厚层状粗粒长石石英砂岩,底部含砾石,海成波痕和交错层理发育,含海绿石。上部为紫红色、褐黑色、黄绿色页岩夹蛋青色、紫红色泥岩。由两个砂岩—页岩韵律构成。属典型滨海相至浅海相沉积。 2.景儿峪组Qbj 景儿峪组最初命名地点在河北省蓟县城北景儿峪村,分布与长龙山组基本一致,在李庄村北出露较全,厚度38m。本组岩性由碎屑岩、粘土岩过渡到碳酸盐沉积,具有海侵沉积特点,与长龙山组整合接触。其分界标志层是以其底部黄褐色或带铁锈色的中细粒铁质(含海绿石)石英砂岩。 底部为黄绿色、黄褐色中—细粒含海绿石石英砂岩。中部为紫红色、黄绿色薄层状泥岩夹钙质泥岩,水平层理发育。上部为蛋青色中—薄层泥灰岩夹薄层紫红色泥岩,泥灰岩细腻性脆,易于辨认,是本组与上覆府君山组分界的标志。 其底部中细粒长石石英砂岩具大型浪成波痕,海相特征明显,因此本组属滨海相至浅海相沉积。 第二节下古生界Pz1 本区古生界地层发育良好,与华北广大地区极为相似。主要分布于柳江向斜盆地的东西两翼。由于向斜东翼产状较西翼平缓,其出露宽度约为西翼的五倍。向斜的南北两端,由于向斜轴的翘起,也有古生界地层出露。 一、寒武系∈ (一)下寒武统∈1 1.府君山组∈1f 府君山组系河北省区测二队(1960)在蓟县北府君山建立的地层单位。相当于原景儿峪组上部“豹皮状灰岩”,从景儿峪组划出的依据是本组在区域上以平行不整合分别覆盖在长龙山组、铁岭组之上,并具有明显的嵌入平行不整合接触关系(图2—1)。 本组主要分布在东部落至沙河寨,西部上平山一带也有出露,东部落剖面出露较全,可作为本区标准剖面,厚度146m。 本组岩石标志明显,下部为暗灰色厚层状结晶灰岩,含较多的莱德利基虫Redlichia;上部为暗灰色豹皮状白云质灰岩夹暗灰色薄层灰岩,含核形石。与下伏景儿峪组为平行不整合接触,分界标志是下部暗灰色厚层状结晶灰岩,底部薄层灰岩中局部含角砾或砾岩。本组属浅海相沉积。 2.馒头组∈1m 馒头组最初命名地点在山东省长清县张夏镇南2.5km馒头山,向北依次是毛庄组、徐庄组、张夏组和崮山组(崮山唐王寨)命名地点。本区馒头组未发现可靠化石证据,其层位确定是依据区域层位

最新2地层特征及储层精细对比汇总

2地层特征及储层精 细对比

2 地层特征及储层精细对比 2.1 地层划分及对比 2.1.1 地层划分依据 根据收集到研究区及其邻区100口井地质录井、测井、井位和海拔资料,在对前人的岩芯观察、描述成果进行分析后,参考前人的地层对比成果,以层序地层学、沉积旋回及测井岩电关系为指导,确立以区域性标志层控制为主,利用沉积旋回,适当地考虑厚度及水下河道砂体的空间切割叠置关系的对比原则,对研究区内地层进行了划分和对比。 在地层、油层组的划分对比过程中,本文借鉴了原地矿系统及长庆油田对陕北地区三叠系地层及油层组的划分标准,并力求与延长油矿管理局其它勘探开发单位的划分标准统一。 甘谷驿油田延长组油层的划分与对比经过多次修改,现已建立了特征明显,区域上易识别对比的良好标志层,在本次工作中,重点沿用前人建立的标志层,同时建立部分辅助标志层,对唐157井区长4+5、长6油层进行了标志层厘定及油层划分对比(图2-1、表2-1、附图2-1~2-11)。 甘谷驿油田唐157井区钻遇地层自上而下依次为第四系和三叠系延长组,缺失侏罗系、白垩系地层。其中第四系主要为浅黄色粉砂质黄土及黄土状亚砂土,与下伏地层呈不整合接触,厚度0~200m。长1油层组及部分长2油层组剥蚀,绝大部分井完钻于长64砂岩组,唐86井井钻至长7油层组。本次地层划分对比研究以长4+5、6油层组为重点。 2.1.1.1标志层及其特征 1)张家滩页岩

鄂尔多斯盆地三叠系地层对比的传统标志层为延长组第二段(T3y2)上部(长72)的黑色油页岩,即张家滩页岩。地表剖面将其定为KT标志层,该层段在盆地南部分布稳定,厚度10~30m,电性特征具有高伽玛、高时差、自然电位平直的特点(图2-2)。本区仅少数油井钻穿该层,厚10-15m。

层序地层学

层序内部组成及层序界面的识别 层序地层学是研究一系列以侵蚀面或无沉积作用面和与之可以对比的整合面为界的、具有旋回性的、成因上有联系的并可置于年代地层框架内的沉积岩层关系的学科。层序地层学的基本单位是层序,它是一套内部相对整合,在成因上有联系的、以不整合和可以与之对比的整合面为界的等时沉积体。对每一层序来说,存在如下特点:①层序的顶底面,为不同类型且可以识别的不整合或整合界面。②层序内部的相对整合的层形成于同一海平面升降旋回中,因而在成因上是有联系的,这就意味着,层序不是由一种沉积相所组成,而是多种沉积相在纵向上和横向上的有序组合。③层序是一个具有年代意义的单位,它一方面表明,层序内的所有岩层都是沉积在为层序边界的年代所限定的地质时间间隔内;另一方面是说层序界面的地质年代,可以用生物地层和其他年代地层学方法加以确定,并置于年代地层框架中。层序地层学的理论和方法是,在沉积盆地分析中首先建立等时地层格架,并将沉积相和沉积体系的研究,置于构造沉降、海平面升降和沉积物供给的复合制约和整体的统—格架中,因而能有效地揭示其三维配置关系。一般来说,每一层序都是由三个体系域组成(如下表)Ⅰ型层序Ⅱ型层序 高水位体系域(HST)高水位体系域(HST) 凝缩段(CS)凝缩段(CS) 海侵体系域(TST)海侵体系域(TST) 低水位体系域(LST)陆棚边缘体系域(SMST) Ⅰ型界面(ⅠSB) Ⅱ型界面(ⅡSB) 准层序和准层序组是层序的基本构造单元。准层序是以海泛面和与之可以对比的面为界,在成因上有联系的相对整合的一套岩层或岩层组.准层序组是—套成因上有联系的准层序,准层序组的边界可以出现以下几种情况:①在层序内部分开不同叠置方式的准层序, ②出现于层序底部与层序界面重合,③可以是下超面出现于体系域底部,成为体系域的界面。 1、层序类型及边界 在地层记录中,可以识别出两种类型的层序,即Ⅰ型层序和Ⅱ型层序.Ⅰ型层序底部以Ⅰ型层序界面为界,顶部为Ⅰ型或Ⅱ型层序边界(图1)。 图1、Ⅰ型层序界面

层序地层学考试题

一、名词解释 层序地层学:是研究以不整合面或与之相对应的整合面为边界的年代地层格架中具有成因联系的、旋回岩性序列间相互联系的地层学分支学科。 层序:一套相对整一的、成因上存在联系的、顶底以不整合面或与之相对应的整合面为界的地层单元。 体系域:一系列同期沉积体系的集合体,是一个三维沉积单元,体系域的边界可是层序的边界面、最大海泛面、首次海泛面。 准层序:一个以海泛面或与之相应的面为界、由成因上有联系的层或层组构成的相对整合序列。在层序的特定位置,准层序上下边界可与层序边界一致。 首次海泛面:Ⅰ型层序内部初次跨越陆架坡折的海泛面,即响应于首次越过陆棚坡折带的第一个滨岸上超对应的界面,也是低位与海侵体系域的物理界面。 凝缩层:沉积速率极慢、厚度很薄、富含有机质、缺乏陆源物质的半深海和深海沉积物,是在海平面相对上升到最大,海侵最大时期在陆棚、陆坡和盆地平原地区沉积形成的。 Ⅰ型层序:底部以Ⅰ型层序界面为界,顶部以Ⅰ型或Ⅱ型层序界面为界的层序类型。 陆棚坡折带:陆架向海盆方向坡度陡然增加的地方。 低位体系域:Ⅰ型层序中位置最低、沉积最老的体系域,是在相对海平面下降到最低点并且开始缓慢上升时期形成的。并进型沉积:常出现于正常的富含海水的陆棚环境,海平面上升速率相对较慢,足以使得碳酸盐的产率与可容空间的增加保持同步,其沉积以前积式或加积式颗粒碳酸盐岩沉积准层序为特征,并且只含极少的海底胶结物。 二、层序地层学理论基础是什么? (1)海平面升降变化具有全球周期性。 层序地层学是在地震地层学理论基础上发展起来的,它继承了地震地层学的理论基础,即海平面升降变化具有全球周期性,海平面相对变化是形成以不整合面以及与之相对应的整合面为界的、成因相关的沉积层序的根本原因。 (2)4个基本变量控制了地层单元的几何形态和岩性。 这四个基本变量是构造沉降、全球海平面升降、沉积物供给速率和气候变化,其中构造沉降提供了可供沉积物沉积的可容空间,全球海平面变化控制了地层和岩相的分布模式,沉积物供给速率控制沉积物的充填过程和盆地古水深的变化,气候控制沉积物类型以及沉积物的沉积数量。一般说来,前三者控制沉积盆地的几何形态,沉降速率和海平面升降变化综合控制沉积物可容空间的变化。 三、图示并说明三种准层序组序列特征 进积式准层序组:是在沉积物沉积速率大于可容空间增长速率的情况下形成的,所以较年轻的准层序依次向盆地方向进积,形成向上砂岩厚度增大、泥岩厚度减薄、砂泥比值加大、水体变浅的准层序堆砌样式。常为HST和LST的前积楔状体的沉积特征。 退积式准层序组:是在沉积速率小于可容空间增长速率的情况下形成的,所以较年轻的准层序依次向陆方向退却,尽管每个准层序都是进积作用的产物,但就整体而言,退积式准层序组显示出向上水体变深、单层砂岩减薄、泥岩加厚、砂泥比值降低的特征。常为TST的特征。 加积式准层序组:是在沉降速率基本等于可容空间变化速率时形成的,相邻准层序之间未发生明显的侧向移动,自下而上,水体深度、砂泥岩厚度和砂泥比值基本保持不变。常为HST早期和陆架边缘体系域的沉积响应。 四、对比具陆棚坡折的碎屑岩Ⅰ型层序与具台地边缘的碳酸盐岩Ⅰ型层序之间的特征(含成因、边界特征、体系域构成及LST、TST、HST特征、主控因素) 具陆棚坡折的碎屑岩Ⅰ型层序界面是在全球海平面下降速率大于盆地沉降速率时产生的,它响应于区域性不整合界面,其上下地层岩性、沉积相和地层产状可以发生很大变化,具有陆上暴露标志和河流回春作用形成的深切谷。随着相对海平面下降,河流深切作用不断向盆地中央推进,形成了岩相向盆地中央方向的迁移特征。 具台地边缘的碳酸盐岩Ⅰ型层序界面是在海平面迅速下降且速率大于碳酸盐岩台地或滩边缘盆地沉降速率、海平面位置低于台地或滩边缘时形成的,以台地或滩的暴露和侵蚀、斜坡前缘侵蚀、区域性淡水透镜体向海方向的运动以及上覆地层上超、海岸上超向下迁移为特征。 这两类层序都包含低位体系域LST、海侵体系域TST和高位体系域HST这三个体系域。 具陆棚坡折的碎屑岩Ⅰ型层序中,LST的底为Ⅰ型不整合界面及其对应的整合面,其顶为首次越过陆棚坡折带的初次海泛面,它经常由盆底扇、斜坡扇和低位楔状体组成。TST的底界为首次海泛面,顶界为最大海泛面,它由一系列较薄层的、不断向陆呈阶梯状后退的准层序组构成,当海泛面达到最大时形成薄层富含古生物化石、以低沉积速率沉积的凝缩层。HST广泛分布于陆棚之上,下部以加积式准层序组的叠置样式向陆上超于层序边界之上,向海方向下

(完整版)面波频散特征和地层结构

四、面波频散特征和地层结构 面波沿地表传播波速的频散现象,反映了与其波长相应的深度范围内的地层弹性分布。地层的弹性参数分布越不均匀,面波频散的表现也越复杂。对于横向均匀的分层地层,面波表现出可以区分和识别的频散特征,从而划分出不同的地层弹性分层类型。 面波频散数据的图示方式 面波的频散规律可以表示为频率(F)和相速度(Vc)二维座标图形中的一系列数据点,也可以由频率和相速度换算出该频率的波长(L=Vc/F),将频散数据表示在以半波长(L/2)和相速度(Vc)为座标轴的二维图形中。 下面用同一地层模型正演的频散数据,显示在两种数据座标图形中供比较。 左图是此组面波频散数据在频率(F)/相速度(Vc)座标中的图形。横座标是频率轴,纵座标是相速度轴。各个模态的正演频散数据表示为绿色曲线,由基阶向高阶绿色调逐阶变亮。 这是频散数据最基本的图示方式,可以表现出相速度随频率变化的趋势。 左图是同一组面波频散数据在半波长(L/2)/相速度(Vc)座标中的图形。横座标是相速度轴,纵座标是半波长轴。基阶频散数据表示为其中的兰色点,各个模态的正演频散数据表示为绿色曲线,由基阶向高阶绿色调逐阶变亮。 如果需要显示此组频散数据代表的地层参数,就可以把横座标作为剪切波速 (Vs)轴,纵坐标当作深度(Z)轴,用同样的比例尺作出地层剪切波速断面作对比。由于面波由地表向下的波动影响深度和它的半波长关系密切,利用这种对比显示,往往可以找出地层断面在频散数据中反映出的特征。当然如此对比绝不是意味着半波长就是深度,或者相速度就等于剪切波速。 这种频散数据显示方式,可以由频散数据预先估计地层波速断面的轮廓,并且在反演后和地层参数直观的对比。 此外,如果将频散数据换算成相应的频率和波数(K = F/Vc),还可以在频率波数谱图中,标出各个模态频散数据在能量谱中的座标位置,比较各模态在不同频段的相对能量。 按面波频散特征划分地层结构类型 面波的频散现象反映了地层沿深度弹性波速的差异。在横向稳定的弹性分层地层上,面波的频散包含可以区分的多个模态,表现出各自的特征,反映在以下三个方面: 1.各模态面波的相速度随频率的变化规律。

三肇凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层划分及沉积特征研究_刘宗堡

第26卷 第3期2008年6月沉积学报 ACTA SED I M ENTO LOG ICA SI N I CA V o.l 26 N o 13 Jun .2008 文章编号:1000-0550(2008)03-0399-08 1国家重点基础研究发展规划项目(编号:2001CB209104)及高等学校博士学科点专项科研基金(编号:2006220002)资助。收稿日期:2007-06-11;收修改稿日期:2007-07-30 三肇凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层划分及 沉积特征研究 1 刘宗堡1 马世忠1 孙 雨1 张金刚2 吕延防 1 (1.大庆石油学院地球科学学院 黑龙江大庆 163318; 2.大庆油田有限责任公司第四采油厂 黑龙江大庆 163511) 摘 要 应用高分辨率层序地层学理论,通过对各级基准面旋回的沉积动力学分析,依据10口井岩心和1256口井测井资料,把松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层划分为1个长期基准面旋回、2个中期基准面旋回、12个短期基准面旋回,提出了葡萄花油层南部为同沉积构造抬升控制的中部缺失而非底部缺失的层序地层新格架。通过对短期基准面旋回内储层沉积特征、单砂体展布规律的研究,认为葡萄花油层主要储层水下河道砂体比原认识更连续,且延伸较远,分流平原、内前缘相带南移达36k m,这对深入认识该区油藏类型、聚油规律、特别是高含水期剩余油挖潜具有重要意义,对指导整个松辽盆地北部岩性油气藏勘探与开发具有重大影响。关键词 高分辨率层序地层学基准面旋回 地层格架沉积特征 剩余油挖潜 第一作者简介 刘宗堡 男 1982年出生 博士研究生 沉积学与石油地质学 E -m a i:l lzbdqp@i https://www.360docs.net/doc/3110531810.html, 中图分类号 P539.2 文献标识码 A 0引言 基于沉积动力学过程)地层响应原理的高分辨率层序地层学理论的提出开辟了储层沉积研究的新思路 [1] ,其原理主要包括地层基准面、沉积物体积分 配、相分异和旋回等时对比法则4个方面[2,3] 。该理 论被引入国内以来,推动了我国陆相层序地层学的发展,许多地质学者通过结合陆相盆地沉积和层序特征,建立了陆相盆地层序格架和地层沉积模式[4,5] , 并广泛应用于各类油气藏的勘探与开发[6,7] 。基于基准面旋回建立的等时地层格架使地层精细划分和对比成为可能,对于油田的勘探与开发具有极其重要的意义[8] 。 三肇凹陷葡萄花油层经过近30年的开发,随着构造有利、砂岩发育的主体区块的相继动用,剩余未动用及空白区主要位于油水分布复杂区,且对这些区块的认识目前只停留在零散区块的地质研究或单井资料,没有宏观认识做指导及进一步的精细研究做依据,因此,油田的扩边、空白区布井及剩余油挖潜十分困难。笔者以高分辨率层序地层学理论为指导,结合钻井岩心、测井等资料对松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层进行了地层精细划分与对比,总结了短期基准面旋 回内的储层沉积特征及剩余油分布规律,希望能为该区下一步的勘探与开发指明方向。 1地质概况 三肇凹陷为松辽盆地中央坳陷区内的二级负向构造单元(图1),它西接大庆长垣,东临朝阳沟阶地, 北连安达凹陷,面积为5575km 2 ,受基底断裂控制形成了尚家鼻状构造、升平鼻状构造、宋芳屯北鼻状构造、宋芳屯南)肇州鼻状构造、升平西向斜、徐家围子向斜、永乐向斜7个三级构造单元,总体表现为四鼻三凹构造格局 [9] 。中新生代地层自下而上沉积了火 石岭组、沙河子组、营城组、登娄库组、泉头组、青山口组、姚家组、嫩江组、四方台组、明水组、依安组、大安 组、泰康组和第四系地层,上白垩统姚家组一段葡萄花油层为区内主要储层和含油层位。葡萄花油层属于松辽盆地北部沉积体系,是由长垣萨尔图、杏树岗水系,向太平屯、宋芳屯地区延伸形成的三角洲复合体,以三角洲内、外前缘相沉积为主。三肇凹陷葡萄花油层属于大型凹陷内成藏,油藏类型主要是复杂的岩性、岩性)断层类油藏,为松辽盆地长垣以东重要 的岩性油藏分布区[10] 。

高分辨率层序地层学作业-郑教材

《层序地层学研究进展》读书报告: 鄂尔多斯盆地西北部石千峰组沉积特征及沉积-层序模式 学院:沉积地质研究院 学号:2012010129 姓名:刘钟森 授课老师:郑荣才

一、前言 鄂尔多斯盆地为一富含天然 气的大型叠合盆地,经过20多年 的勘探实践,不仅生气范围广、 强度大,而且含气层位多、气藏 类型丰富(付金华等,2000)。先 后在下古生界以及上古生界太原 组、山西组、下石盒子组都发现 了具有相当规模的气藏。近年来 随着天然气勘探的进一步深入, 2000年首次在榆17井石千峰组地 层中获得了工业性气流。此后, 先后发现了神8井区、盟5井区 石千峰组气藏,这一发现打破了 图1 研究区区域位置及基本资料点图 上石盒子组以上地层中无天然气 藏的历史,但也提出了新的研究课题(杨华等,2004;张清等,2005;闫小雄等,2005;李振宏等,2005)。同时,众多学者对鄂尔多斯盆地上古生界太原组、山西组和石盒子组沉积相、层序及岩相古地理等方面已作过大量的详细研究,并已取得丰硕的成果。而对上二叠统石千峰组的研究还相对较少、且缺乏系统性。 正是鉴于上述实际意义与理论意义,选择鄂尔多斯盆地西北部(南起后洼、北至石咀山,西起青铜峡东坻苏里格庙)(图1)石千峰组为研究对象,选择研究区西北、西南部深井、汝箕沟等7条野外剖面(图1),系统展开综合的基础地质研究。这些研究成果的取得将会为上古生界砂岩气藏勘探寻找新的勘探区带与层系提供科学依据。 二、石千峰组发育特征 上二叠统石千峰组最早于1922年那琳创名于山西太原市西山石千峰山,称石千峰系,原始定义为:发育于太原石千峰山、关头村一带,石盒子组以上的巧克力色、暗红色砂岩层,包括:1)银杏植物带;2)石膏泥灰岩带;3)砂岩带三部分。1924年又将银杏植物带下移归石盒子系。1934年潘钟祥将延长组以下的红色砂岩、泥岩系地层统称

地层与岩性特征

(一)震旦系楼子坝组第二段(Zlz2)、第三段(Zlz3)和第四段(Zlz4) 根据岩性组合特征可分为四个岩性段,本区出露第二段(Zlz2)、第三段(Zlz3)和第四段(Zlz4)。第二段(Zlz2)主要岩性为浅灰、浅灰绿色中-薄层状变质粉砂岩、变质粉砂质泥岩、绢云母千枚岩、板岩夹中-厚层状变质杂砂岩、硅质岩、泥硅岩、硅泥岩;第三段(Zlz3)主要岩性为灰、灰绿色厚层变质中细粒石英砂岩、变质中细粒杂砂岩夹绢云母千枚岩、千枚状板岩、变质细砂质泥岩,上部偶夹变质凝灰质细砂岩;第四段(Zlz4)主要岩性为浅灰、灰绿色变质细砂质泥岩、千枚状板岩夹变质细粒石英砂岩、凝灰质细砂岩等。 (二)泥盆系上统天瓦岽组(D3t) 为一套陆相碎屑沉积,不整合覆盖于震旦系楼子坝组第四段(Zlz4)地层之上。根据岩性组合特征可分为上、下两个岩性段,分述如下: 1、泥盆系上统天瓦岽组下段(D3t1) 岩性为灰白色中—厚层状石英砂砾岩、含砾石英砂岩、岩屑石英砂岩夹灰色中—薄层细粒石英砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩等,岩石具弱片理化现象。地层倾向北西,倾角25~40°。 2、泥盆系上统天瓦岽组上段(D3t2) 岩性为灰色厚层粉砂岩、粉砂质泥岩夹白色含砾石英砂岩、石英杂砂岩等,粉砂岩普遍具角岩化。地层倾向北西,倾角25~30°与下段地层整合接触。 3、泥盆系上统桃子坑组﹙D3tz﹚ 为一套陆相碎屑沉积,整合覆盖于天瓦岽组地层之上。根据岩性组合特征可分为上、下两个岩性段。分述如下: (1)泥盆系上统桃子坑组下段(D3tz1) 小规模出现,岩性为灰白色厚—巨厚层含砾石英砂岩、中粗粒石英砂岩夹石英砂砾岩、粉砂岩等。地层倾向南东东,倾角15°左右。 (2)泥盆系上统桃子坑组上段(D3tz2) 岩性为灰、灰紫色粉砂岩、粉砂质泥岩夹灰白色石英砂岩、含砾石英砂岩,粉砂岩、泥岩具千枚状构造。地层倾向北西—北北西,倾角25~70°。与下段地层多为整合接触,局部断层接触。 (三)石炭系下统林地组(C1l) 该地层为一套陆相碎屑沉积,整合覆盖于桃子坑组之上。根据岩性组合特征本组划分为粗—细—粗整合过渡的三个岩性段,分述如下: 1、石炭系下统林地组第一段(C1l1) 岩性为灰白色厚层含砾石英砂岩、中细粒石英砂岩夹灰紫色粉砂岩。地层倾向大多为北西—北北西向,倾角25~35°。 2、石炭系下统林地组第二段(C1l2) 岩性为灰紫、灰黑色中薄层砂质粉砂岩、泥岩、炭质泥岩夹灰白色中厚层石英砂岩、岩屑石英杂砂岩,偶夹煤线。地层倾向北西—北西西向,倾角20~50°。 3、石炭系下统林地组第三段(C1l3) 岩性为灰白色厚—巨厚层含砾石英砂岩、石英砂岩、石英砂砾岩、石英砾岩夹粉砂岩、泥岩。 4、石炭系上统经畲组(C2j) 主要为灰白色铁锰质角砾状硅质岩、硅泥岩夹粉砂岩、泥岩等。该组地层常见夹有铁、锰、硫铁矿等矿层。 5、石炭系上统老虎洞组(C2lh) 整合覆盖于经畲组之上,主要岩性为厚—巨厚层细晶白云岩、细晶灰质白云岩夹中层白云岩化细晶灰岩。地层倾向北西,倾角15°左右。

中国高分辨率层序地层学的研究现状

天然气地质学 收稿日期:2005-01-25;修回日期:2005-05-03. 基金项目:四川省重点学科建设项目(编号:SZD0414)资助. 作者简介:汪彦(1976-),男,甘肃天水人,硕士,主要从事层序地层学研究.E -mail :w angyan 19760902@https://www.360docs.net/doc/3110531810.html, . 中国高分辨率层序地层学的研究现状 汪 彦1,彭 军1,游李伟1,张庆堂2,孙连昌3 (1.西南石油学院资源与环境学院,四川成都610500; 2.海洋石油开发公司,山东东营257237; 3.杜家店镇采油一矿105队,山东滨州256600)摘要:由科罗拉多矿业学院Cross 教授提出的高分辨率层序地层学是以岩芯、三维露头、测井和高分辨率地震反射剖面资料为基础,运用精细层序划分和对比技术将钻井的一维信息变为三维地层关系,建立区域、油田乃至油藏级储层的成因地层对比格架,对储层、隔层及烃源岩分布进行评价及预测的一种新理论。其基本理论包括基准面原理、体积划分原理、相分异原理与旋回等时对比法则。20世纪90年代中期高分辨率层序地层学理论由邓宏文引入国内,大大地推动了国内高分辨率层序地层学的发展。中国高分辨率层序地层学研究取得的丰硕成果主要表现在:理论上的创新、油气勘探开发应用领域的拓宽和其他方面上的应用等。虽然高分辨率层序地层学仍有许多不足之处,但在陆相层序地层学的研究中,与经典层序地层学相比,它摆脱了海平面变化是层序形成的主控因素这一思想的束缚,从而可以实现对陆相高分辨率层序地层格架的构建,因此它是非常实用的一种新理论。 关键词:高分辨率层序地层学;高精度层序地层学;高频层序地层学;油气勘探与开发;研究现状中图分类号:TE122.2 文献标识码:A 文章编号:1672-1926(2005)03-0352-07 0 前言 由科罗拉多矿业学院Cross 教授提出的高分辨率层序地层学是以岩芯、三维露头、测井和高分辨率地震反射剖面资料为基础,运用精细层序划分和对比技术将钻井的一维信息变为三维地层关系,建立区域、油田乃至油藏级储层的成因地层对比格架,对储层、隔层及烃源岩分布进行评价及预测的一种新理论[1]。其基本理论包括基准面原理、体积划分原理、相分异原理和旋回等时对比法则,其理论核心是:在基准面变化过程中,由于可容纳空间和沉积物供给量比值的变化,在相同的沉积体系域或相域中发生沉积物的体积分配作用,导致沉积物的保存程度、地层堆积样式、相序、相类型以及岩石结构和相组合类型发生变化[2]。也就是说,是基准面变化控制了层序地层的发育。国内最初是由邓宏文(1995)引入该理论,随后受到了石油地质工作者的高度重视。广大学者在不同的领域内,结合相关科研项目,发表 了一批很有价值的学术论文,有力地推动了高分辨率层序地层学在国内的发展。但是由于高分辨率层 序地层学在国内研究时间较短,并且在引进初期对“高分辨率”的含义理解不同,因此在理论及应用上均存在着一定的混淆及偏差。基于此种情况,本文对国内高分辨率层序地层学的研究现状和应用情况进行了回顾与总结,并指出了高分辨率层序地层学存在的不足之处。 1 对高分辨率层序地层学的不同认识 本文所讲的高分辨率层序地层学(Hig h resolu-tion sequence stratig raphy )是由Cro ss 提出的源于经典层序地层学的一门重要的分支学科。但高分辨率层序地层学的概念最初是由H.W.Po samentier 等[3] (1989)在研究小型阿伯塔东坷里三角洲时提出的,是指形成于“大水坑”边缘、在暴雨季节发育的“高分辨率”经典层序地层学。因此国内学者对“高分辨率层序地层”有了不同的理解,特别是在20世纪 第16卷第3期 2005年6月 天然气地球科学 NATU RAL GAS GEOSCIENC E Vol.16No.3Jun. 2005

地层

2 地层 2.1 地层综述 本井自上而下钻遇地层为:新生界第四系,中生界白垩系下统志丹群罗汉洞组、环河组、华池组、洛河—宜君组,中生界侏罗系中下统安定组、直罗组、延安组,三叠系上统延长组(未穿),(见表2-1)。现由新到老分述如下: 2.2 地层分述 本井自地面开始岩屑录井,现根据地质综合录井、测井成果并结合化验分析资料将钻遇地层及电性特征分述如下: 2.2.1新生界第四系(Q4) 井深0~270m,视厚度270m。 灰黄色粘土层;底部为棕色砂砾石层。 特征: 粘土层:色匀,质纯,性软,吸水塑性强,未成岩。 砂砾层:棕色,砾石成份以石英砾、泥砾为主,变质岩砾及燧石少量,砾径一般2~3mm,个别砾径达5mm,次棱角状,分选差,分布均匀;砂质成分以中砂为主。 与下伏白垩系下统志丹群呈角度不整合接触 2.2.2 中生界白垩系下统志丹群(K1z) 井深270~1271.5m,视厚度1001.5m。 2.2.2.1 罗汉洞组(K1z5) 井深270~494.5m,视厚度224.5m。 棕褐色、褐色泥岩、粉砂质泥岩与棕色、棕黄色中、细砂岩呈等厚互层。 本组特征: (1)本组砂岩较发育,累计厚度111.9m,占组厚的49.8%;泥岩累计厚度112.6m,占组厚的50.2%;砂泥比0.99(见表2-2,下同)。 (2)砂岩特征:粒度上部以中砂为主,下部以细砂为主,单层厚度大,砂岩单层厚度一般为1-10m,最厚40m,颜色以棕色为主,局部呈棕黄色。 中砂岩:棕色为主,局部呈棕黄色,成分以石英为主,长石次之,少量岩屑,中砂结构,分选好,次棱角状,泥质胶结,疏松。 细砂岩:棕色,成分以石英为主,长石、岩屑次之,含少量云母片,细砂结构,分

常见地层在反射波面上的特征

常见地层在反射波面上的特征 1 反射波的识别 通常反射波的特征主要表现在下述四个方面: 1.1相位 来自地下同一性质界面的反射波,在相邻共反射点上的t0 时间十分接近,极性相同,相位一致。相邻道的波形,波峰套着波峰,波谷套着波谷;变面积显示的小梯形也首尾衔接,用彩色铅笔连结起来叫做“同相轴”。同一个反射波,各延续相位的同相轴彼此保持平行(图1)。 图1 同相轴 1.2能量 通过采集和处理,时间剖面上的反射波一般比干扰背景能量强,振幅峰值突出。反射波的强弱与对应界面的波阻抗差有关,还和其它地震地质条件有关。 1.3波形 由于相邻道间激发、接收条件比较接近,当传播路径和穿过地层的性质差别较小时,同一反射层的波形也基本相似。波形包括:频率、相位个数、各极值间的振幅比等.

1.4连续性 对于可靠的反射波,除具备以上三个特征外,在横向上,还能将这些特征保持一定距离和范围,这种性质称为波的“连续性”。对于水平界面,可看到变面积小梯形首尾相接,当界面倾斜时,各梯形的一腰会排列在一条共同的直线上(图1)。反射连续性是由界面上下两组地层性质(速度、岩性、密度、含流体等)的稳定性决定的。在构造解释阶段,着重研究反射层的外部形态,而常常忽略那些能反映反射层内部结构的一些不连续的反射。因此,连续性可作为衡量反射波可靠程度的标志。 上述几个标志从不同的方面反映了反射波的特征,因此它们是统一的,但也不是一成不变的。有时某些波形连续性较好,能量可能较弱;不整合面上的反射一般很强,但波形通常不够稳定。显然正确认识和识别反射波是剖面对比和解释的前提保证。 2反射层位的地质属性 2.1反射层位的地质意义 时间剖面上的反射层位(或反射界面)从理论上讲它是反射系数界面,它是由上下地层的波阻抗差异所形成。过去,曾有人认为反射主要代表岩性分界面,但实际上,地层中岩性往往是渐变的,几乎没有严格的岩性界面,岩性在横向上通常也是有变化的,很难产生大范围的连续反射。 岩性界面与地质时代界面不是等同的概念,它不是引起地震反射的主要因素;连续的地震反射通常反映一定时代的地层层面或不整合面。沉积岩相变化,可以引起反射波形和连续性的变化,如海相灰岩地层,沉积稳定。可产生连续反射;河流三角洲相,沉积稳定性差,反射不稳定、不连续;不整合面往往形成明显的波阻抗界面,成为地震标准反射层位;火山岩喷出物反射系数很强,可以产生较强的一次波和多次波.。 可见,要想利用地震资料进行岩性解释,必须利用能表现岩性变化的速度资料(通常是层速度资料)。从方法角度看获得速度资料的途径有多种,如速度谱,波阻抗反演等,还可利用道积分处理获得相对的速度信息,从而确定岩性层的展布问题。 2.2选择对比层位 时间剖面上可能有许多反射界面,通常我们总是选择那些与地质构造有关,规律性较强的反射波作为剖面对比的标准层。同时对其由浅至深编号,常用代号为“Ti ”形式,i=1,2,3……。一般而言,标准反射层应具备下述条件: 1)反射波特征明显,稳定。 2)在工区的测线上能连续追踪。 3)能反映地层及构造(包括各目的层段)的主要特征。 2.3标准反射层地质属性的确定。 2.3.1利用连井地震剖面

华北各时代地层及特征

新生代地史特征 第四纪Q:1.8Ma至今,人类的出现和进化;冰川现象广布,气候冷暖多次变化;大陆 面积增大,新构造运动活跃;沉积类型繁多,未完全谷结成岩的松散堆积。 第三纪(N、E):65Ma至1.8Ma陆相地层广泛分布,海相地层仅局限于藏南、台湾、 塔里木西南等局部地区,第三纪中期古印度板块与太平洋板块对中国大陆强烈影响造成上下第三系不整合、沉积、构造、古地理差异。 上第三系N(河北黄骅)明化镇组 馆陶组 下第三系E(河北任丘)东营组(三段) 沙河街组(四段) 孔店组(三段) 矿产:煤、石油、油页岩、膏盐岩。全球重要聚煤时期,重要含油层系,膏盐产地较为普遍。 中生代地史特征 陆生裸子植物、爬行动物及海生无脊椎动物的菊石类繁荣为主要特征(裸子植物时代、恐龙时代、菊石时代)白垩纪末著名的生物集群灭绝事件 动物:早T两栖类的迷齿类及原始爬行类的二齿兽类,中晚T期恐龙类及似哺乳动物类;JK脊椎动物已呈现典型的中生代面貌,爬行动物在陆海空占统治地位 植物:T裸子中的松柏、苏铁、银杏类及蕨类中的真蕨类繁荣为特征;J与白垩总貌相似裸子主导真蕨类重要;早K被子植物在全球广泛分布,晚K占统治地位。 白垩纪K:135Ma至65Ma大兴安岭、太行山、武夷山东侧的岩浆活动减弱,空间分布 东移。中晚K出现了松辽华北江汉等重要含油气盆地;西侧的大型盆地萎缩,川滇地区最为明显。 松花江群(K1)明水组 四方台组 嫩江组 姚家组 青山口组 泉头组(K2) ( K2 ) 角度不整合至平行不整合 登楼库组 营城组 沙河子组

侏罗纪J:205Ma至105Ma T末的印支运动使古特提斯带最终闭合,南方海退和古中国 大陆的形成。东部地区T前的南海北陆结束,东西分异开始。 J3 志丹群(jk分界) 芬芳河组 J2 安定组(内有J2与J3的分界) 延安组 直罗组 J1 富县组 三叠纪T:250Ma至205Ma海西阶段以后华北塔里木板块与西伯利亚板块对接形成统一 的北方大陆。早中T以秦岭昆仑为界的南海北陆的构造古地理格局依然醒目,拉丁期后东部开始东西分异。T末大规模陆壳增生古中国大陆雏形形成。与J明显不整合。 延长群延长组 铜川组 中统下部二马营组 下统和尚沟组 刘家沟组 晚古生代地史特征 加里东运动之后的阶段。晚S至早D裸蕨类半陆生植物,晚D乔木型陆生植物;C晚期植物界维度分异;晚P裸子植物兴起。陆生脊椎动物的鱼类两栖类大发展:D鱼类繁盛,晚期向两栖类发展;CP两栖类空前大发展;海生无脊椎动物腕足类的石燕贝类、长身贝类三带型四射珊瑚、蜓类、棱角菊石繁盛为特征 二叠纪P:(285至250Ma)华南板块二叠纪遭受了最大规模的海侵,与华北柴达 木板块形成了鲜明的南海北陆的差异。 上P 石千峰组灰紫灰白长石砂岩与紫红色 泥岩互层夹淡水泥灰岩及石 膏层 上石盒子组紫红、黄绿、杂色砂岩泥岩为 主顶部燧石层,下部锰铁铝土 矿 下P 下石盒子组黄绿灰绿砂页岩为主夹杂色 页岩,顶部铝土质页岩,下部 黑色页岩及不规则煤层,底部 为灰绿色具有交错层立场是 石英砂岩 山西组深灰黑色页岩砂岩和可采煤 层互层夹钙质页岩,下部为灰 白色含砾石英砂岩 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 太原组中上部