安徽地表水资源

第一节安徽水资源

水资源对于绝大多数产业部门来说都是一个重要条件,万物生长离不开水,水也是人类生活的基本条件,相对于其他自然资源来说,水资源对于社会经济发展和人类生活水平提高具有特殊的地位。水资源多寡与大气降水密切相关,降水量大,径流活跃,地表水资源丰富,反之则少。地下水资源,特别是浅层地下水资源多是地表水补给的结果,也与降水关系密切。深层地下水资源富集与地质条件相关。水资源是可再生资源,达到合理利用和保护,就是取之不尽的资源。从这个意义上说,水资源多寡是一个相对的概念。

一、安徽地表水资源

(一)总量偏少

安徽各地多年平均降水量在750~1800mm之间,局部地区可达2000mm 以上。全省多年平均降水总量约为1590.2 亿m3,其中约39%形成河川径流,多年平均径流深442mm。全省多年平均地表水资源量约616 亿m3,地下水资源量约为167 亿m3,重复计算水量约108 亿m3,水资源总量675亿m3。地表水与地下水交换比较活跃。

2005年,安徽全省平均降水量1208.3 mm,略高于多年均值,属平水年份。2005年水资源总量719.25亿m3,其中地表水资源量672.20 亿m3,地下水资源量195.41 亿m3,地下水资源量与地表水资源量的不重复量47.05亿m3。全省入境水量9168.44亿

m3,出境水量9742.21 亿m3。全省大中型水库年末蓄水量56 亿m3,较年初增加5.18 亿m3。年内大型水库调蓄水量约55 亿m3。

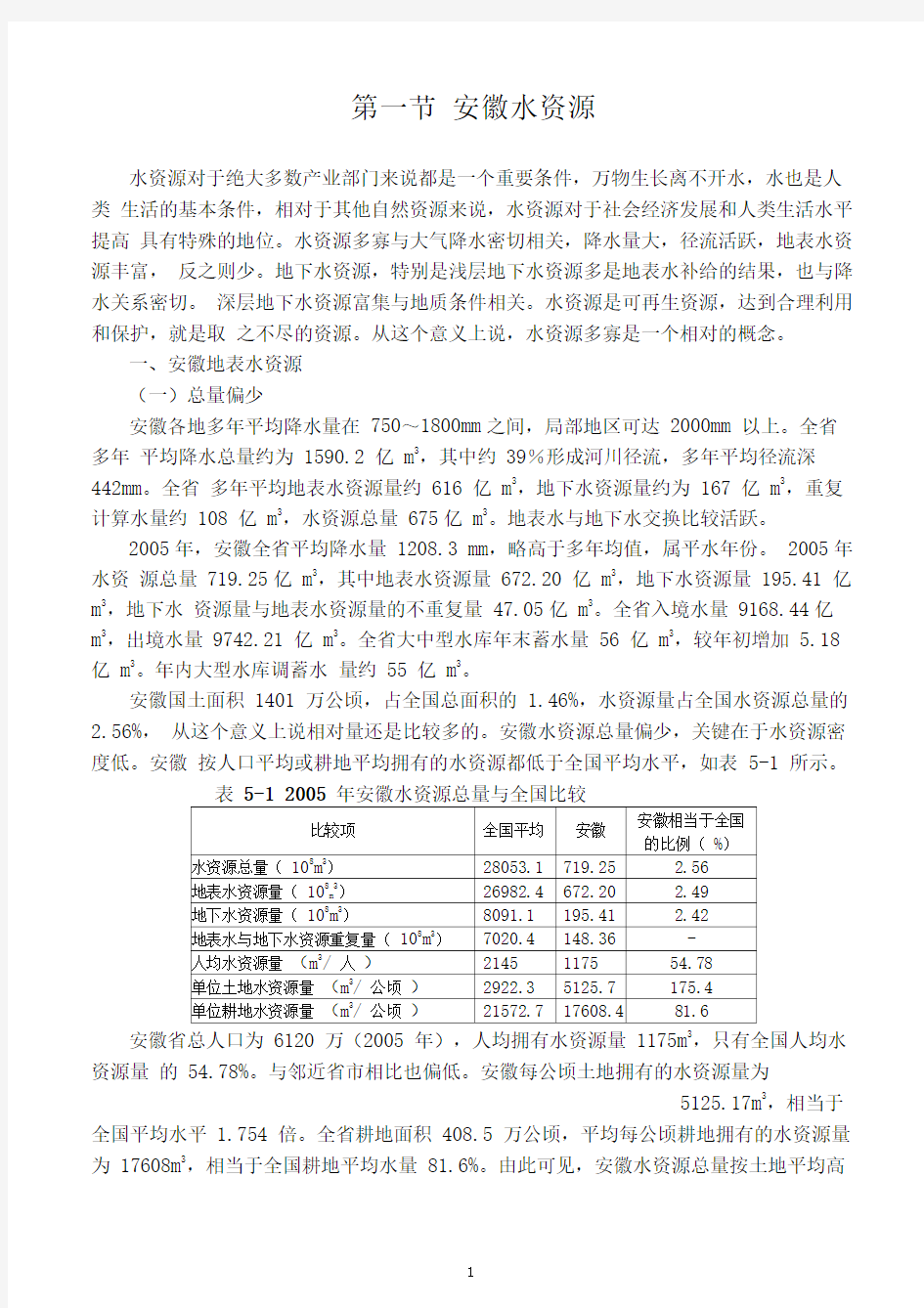

安徽国土面积1401 万公顷,占全国总面积的1.46%,水资源量占全国水资源总量的2.56%,从这个意义上说相对量还是比较多的。安徽水资源总量偏少,关键在于水资源密度低。安徽按人口平均或耕地平均拥有的水资源都低于全国平均水平,如表5-1 所示。

表5-1 2005 年安徽水资源总量与全国比较

安徽省总人口为6120 万(2005 年),人均拥有水资源量1175m3,只有全国人均水资源量的54.78%。与邻近省市相比也偏低。安徽每公顷土地拥有的水资源量为

5125.17m3,相当于全国平均水平1.754 倍。全省耕地面积408.5 万公顷,平均每公顷耕地拥有的水资源量为17608m3,相当于全国耕地平均水量81.6%。由此可见,安徽水资源总量按土地平均高

于全国 平均水平。由于安徽人口密度高,耕地指数高,虽然并不算少的水资源显得十分紧张。安徽 位于东部季风区,气候为湿润、半湿润类型,为什么水资源缺乏,就不难理解了。安徽淮北 地区人均水资源量只有全国平均的 1/3,每公顷耕地拥有的水资源量不足全国平均水平的 1/2。

2005年,安徽省供水总量 208.03亿 m 3,较上年减少 1.71亿 m 3

。其中地表水供水

量 189.6 亿 m 3

,地下水供水量 17.85 亿 m 3

。全省用水总量中,农田灌溉用水量为

108.53 亿 m 3,占用 水总量的 52.2% ,较上年减少 7.53亿m 3

。全省人均用水量 328.5m 3

,万元 GDP 用水量 386.1m 3

, 万元工业增加值用水量 369.1m 3

,农田灌溉亩均用

水量 320.3m 3

,居民生活人均用水量 31.4m 3

。

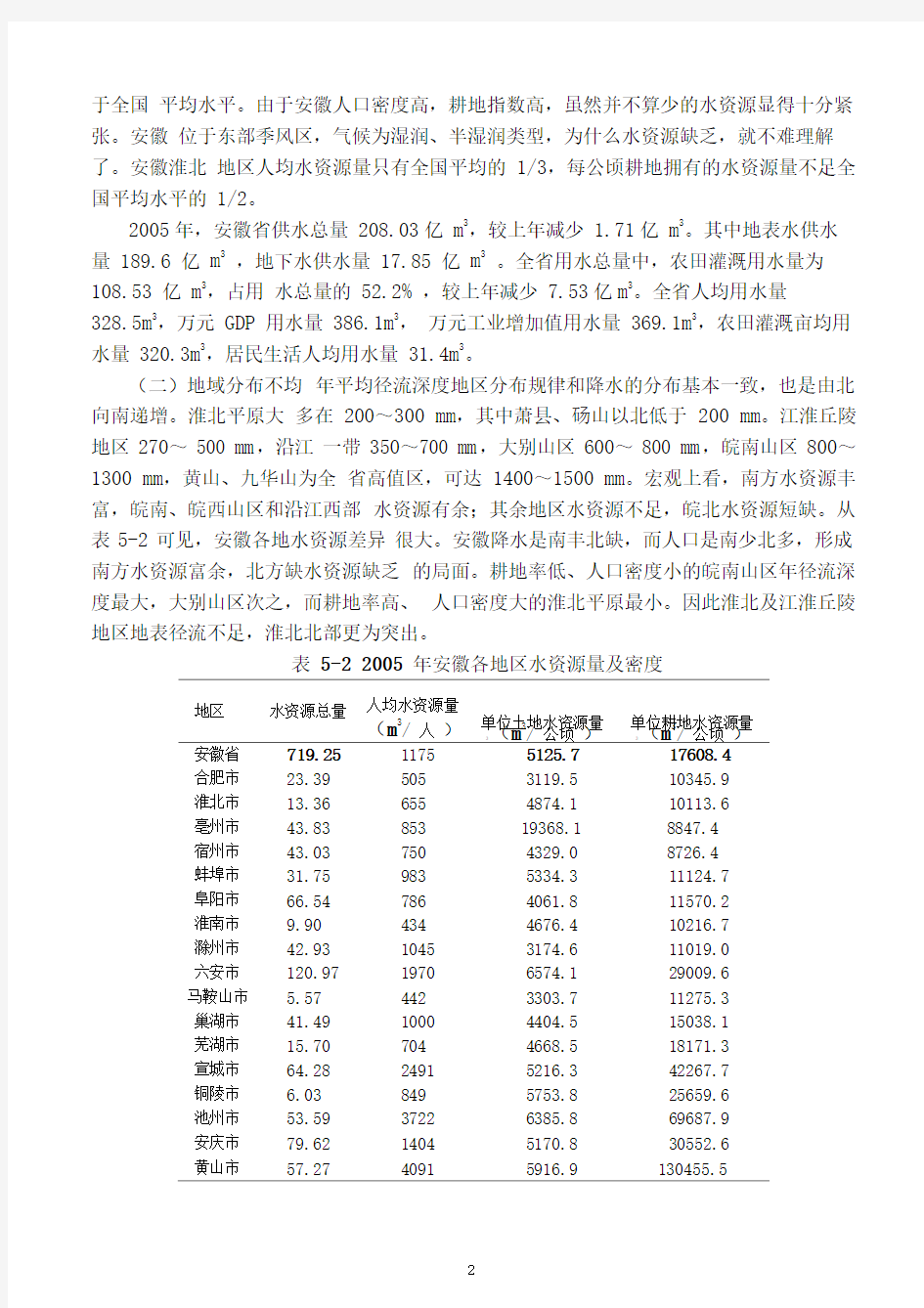

(二)地域分布不均 年平均径流深度地区分布规律和降水的分布基本一致,也是由北向南递增。淮北平原大 多在 200~300 mm ,其中萧县、砀山以北低于 200 mm 。江淮丘陵地区 270~ 500 mm ,沿江 一带 350~700 mm ,大别山区 600~ 800 mm ,皖南山区 800~

1300 mm ,黄山、九华山为全 省高值区,可达 1400~1500 mm 。宏观上看,南方水资源丰

富,皖南、皖西山区和沿江西部 水资源有余;其余地区水资源不足,皖北水资源短缺。从表 5-2 可见,安徽各地水资源差异 很大。安徽降水是南丰北缺,而人口是南少北多,形成南方水资源富余,北方缺水资源缺乏 的局面。耕地率低、人口密度小的皖南山区年径流深度最大,大别山区次之,而耕地率高、 人口密度大的淮北平原最小。因此淮北及江淮丘陵地区地表径流不足,淮北北部更为突出。

表 5-2 2005 年安徽各地区水资源量及密度

地区 水资源总量 人均水资源量

(m 3/ 人 ) 单位土地水资源量 3

(m 3

/ 公顷 )

单位耕地水资源量 3

(m 3

/ 公顷 )

安徽省 719.25 1175 5125.7 17608.4 合肥市 23.39 505 3119.5 10345.9 淮北市 13.36 655 4874.1 10113.6 亳州市 43.83 853 19368.1 8847.4 宿州市 43.03 750 4329.0 8726.4 蚌埠市 31.75 983 5334.3 11124.7 阜阳市 66.54 786 4061.8 11570.2 淮南市 9.90 434 4676.4 10216.7 滁州市 42.93 1045 3174.6 11019.0 六安市 120.97 1970 6574.1 29009.6 马鞍山市 5.57 442 3303.7 11275.3 巢湖市 41.49 1000 4404.5 15038.1 芜湖市 15.70 704 4668.5 18171.3 宣城市 64.28 2491 5216.3 42267.7 铜陵市 6.03 849 5753.8 25659.6 池州市 53.59 3722 6385.8 69687.9 安庆市 79.62 1404 5170.8 30552.6 黄山市

57.27 4091 5916.9 130455.5

在安徽 17 个省辖区域中,人均拥有水资源量高的有黄山、池州和宣城,人均拥有量超过 全国平均水平,相当于安徽人均水平的 2 倍以上。六安和安庆也比较丰富。人均拥有水资源 量低的有马鞍山、淮南和合肥等。如果按耕地拥有水资源量统计,黄山、池州、宣城、安庆、 六安和铜陵都高于全国平均水平, 每公顷耕地拥有水资源量在 25000 m 3

/公顷以上。淮北各地 市最低,只相当于全国平均水平的一半。宿州和亳州两市最低,每公顷耕地拥有水资源量只 有全国平均水平的 40%,农业用水紧张也就不足为怪了。

安徽长江流域、新安江流域水资源总量 365.45亿 m 3

,如表 5-3所示,占全省水资源量的 50.8%,人口占全省 42%,耕地占全省的 32%;而淮河流域水资源量 353.8亿 m 3

,占全省 49.2%, 人口占全省 58%,耕地占全省 68%。皖南的新安江流域的黄山市,人均拥有地表水资源量 4091m 3

是淮北市人均拥有水资源量 655m 3

的 6倍以上;每公顷耕地占有水资源量 130455.5 m 3

是淮北市每公顷耕地占有水资源量 10113.6m 3

的 12.9 倍。因此,进行地区间的水资源调配是 水资源开发利用中需要解决的重要问题。

表 5-3 2005 年安徽流域分区水资源总量 ( 108m 3

)

流域分区 分区天然 年径流量

山丘区 地下水 资源量

山丘区河 川基流量 平原区降水 入渗补给量

平原区降水入 渗补给形成的 河道排泄量

地下水资源 与地表水资 源不重复量

水资源 总量

总计 672.20 75.68 75.62 95.70 26.90 47.05 719.25 淮河流域

308.23 23.59 23.53 78.75 26.90 45.57 353.80 淮河上游区 1.82 0.00 0.00 0.69 0.28 0.41 2.23 淮河中游区 297.42 23.42 23.36 75.27 26.54 44.53 341.95 淮河下游区 8.57 0.17 0.17 2.28 0.00 0.20 8.77 沂沭泗河 0.42 0.00 0.00 0.51 0.08 0.43 0.85 长江流域 328.58 46.78 46.78 16.95 0.00 1.48 330.06 湖口以下干流 309.96 43.11 43.11 16.95 0.00 1.48 311.44 鄱阳湖水系 17.56 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 17.56 太湖水系 1.06 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 1.06 东南诸河

35.39 5.31 5.31 0.00 0.00 0.00 35.39 钱塘江

35.39

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

35.39

三)季节变率大

安徽地处南北气候过渡带,季风盛行,降水季节分配不均,年际变化大,以致水资源的 季节变化的年际变化都很大,形成丰水年与枯水年。径流的年际变化比年降水量变化大,这 是因为径流的年际变化除受降水量的制约外,还受下垫面因素 (植被等 )及人为活动的影响。

淮北平原为全省变幅最大的地区, 年最大径流深与年最小径流深相差 11~15 倍,利用上的可 靠性较小。江淮丘陵地区次之,一般为 6~11 倍。大别山区北部 5~9 倍,南部及沿江地区 4~6 倍。皖南山区最小,只有 3~ 5 倍。

表 5-4 安徽各地降水极值统计

砀山1334 415 801 150 115 2

临泉1728 498 1146 171 152 9

合肥1542 573 924 78 232 28

广德2083 776 1433 166 349 33

黄山2708 914 1446 160 463 18

统计年度:1951~2003 年

安徽多年平均降水量在750~1800mm 之间,一般情况下,安徽降水集中在5~9月,占全年60%以上。冬夏径流不均是常态。但多水年与少水年相差达 3 倍,如表5-4 所示。统计

1951~2003年降水资料,以合肥为例,年降水量最多为1542 mm,最少年只有573 mm,相差近3倍;夏季(6~8月)最多为924 mm,最少为78 mm,相差达10倍;冬季最多为232 mm,最少只有28 mm,相差近8倍。其他地区与此相当。夏季降水量超过年降水量的普遍存在。冬季几乎无降水的也有之。由于降水并不能完全形成径流,地表径流量的年季变化、季节变化更大,淮北地区径流最多年与最少年相差14~30倍;江淮之间相差5~15 倍;江南相差4~7 倍。至于最多季节与最少季节之间的差异就更大了,枯水年出现江河断流现象。这就导致水资源丰、枯的年际差异或季节差异很大。降水很多的年份,水资源过盛,特别是暴雨洪水期间,不但水资源浪费,还造成洪涝灾害,大量降水径流入海,失去资源意义。而枯水年份,特别是枯水季节,水资源不足,区域、行业纷纷争夺水资源,同时也造成水旱灾害频繁发生。

降水不均造成的径流季节变化大在安徽有从南向北增大的趋势。

安徽淮北各代表站(1956~1990)年径流量月分配表(% )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6~9

阜阳 3.5 4.2 3.1 3.2 5.5 8.8 35.2 15.1 11.5 4.7 2.0 3.1 70.7

涡阳 1.7 2.3 2.7 3.8 6.1 6.4 29.1 21.8 13.7 5.0 3.9 3.5 71.0

蒙城 1.5 1.0 2.1 3.1 6.0 5.9 35.9 21.2 10.4 5.0 5.1 2.7 73.4

王市集 1.7 2.1 3.2 4.4 6.0 10.6 34.7 19.8 8.9 3.1 2.8 2.1 74.0

浍塘沟0.4 1.0 1.3 3.3 7.5 8.6 34.2 28.2 10.6 2.4 1.5 1.1 81.6 径流的年内分配受季风降水制约,很不平衡。大别山区及江淮丘陵南部以南地区,

5~8 月或4~7 月汛期径流量占全年径流量的53~75%;其以北地区6~9 月汛期径流量占全年径流量的60~75%。径流的年内变幅也甚大。

二、安徽地下水资源

安徽地下水资源丰富,多年平均地下地资源总量为195.41 亿m3,占全部水资源总量的27.17%,如表5-6 所示。地下水资源的分布与区域地质条件密切相关,第四纪沉积层厚度大的地区,地下含水层厚,易储存水资源。安徽江淮、江南地区,地下含水层厚度小于淮北,因而安徽江淮、江南地区的水资源以地表水资源为主,而淮北地区地下水资源占全部水资源总量的40%左右,如表5-6 所示。

表5-6 安徽淮北地区地下水资源量占水资源总量的比重

地区全部水资源

总量(108m3)

地下水资源

地表水与地下水资

源重复量(108m3)(108m3)

占水资源总量

的比例(%)

安徽省719.25195.4127.17148.36

淮北市13.36 5.66 42.36 2.62

亳州市43.83 18.43 42.05 8.51

宿州市43.03 17.96 41.74 6.07

蚌埠市31.75 12.27 38.65 5.98

阜阳市66.54 23.14 34.78 11.09

淮南市9.90 4.26 43.03 2.34 地下水资源在稳定性、质量等方面优于地表水。淮北地区地下水资源占有较大份量,因而成为主要开发利用对象。

(一)淮北平原区地下水资源

本区为巨厚松散岩类分布区,第四系厚度东、东北部小于100m,西部大于400 m,富含多层孔隙水。地下水资源量74×108 m3。埋深40m以内的浅层孔隙潜水分布最广,主要分布于全新世古河道砂层中,并受大气降水和地表水补给,地下水单孔涌水量可达

720~1200t/天,

水质类型为HCO3—Ca型水,矿化度小于1.0g/l,pH值为7~8。全新世中、晚期古黄河泛滥堆积和古河漫滩发育地带的含水粉细砂层单孔涌水量为480~720t/天,古河间地段的单孔涌水量一般为240~480t/天。浅层孔隙水的可采量为73×108 m3/年,是当地生活和农业供水的主要层位,但开发利用程度较低,开采量不足2%。地下水位埋藏浅,径流滞缓,蒸发强烈,导致北部黄泛区土壤盐碱化。中、北部广大河间地区地下水氟含量较高,地带性氟病较为普遍。

本区域深层孔隙承压水含水层主要为更新统的冲洪积砂层及含泥砂砾层,是目前城镇和工业集中供水水源,水质类型为HCO3—Ca型水,矿化度小于1.0 g/l,PH值为

7.7~8.4,水质优良,补给条件差。深层地下水具有承压性质,60~70 年代呈自流状态,水头高出地表0.2~4.3m,由于大量开采,现在区内水头埋深均大于6m,常因开采过量和采矿疏干导致地下水位下降和地面沉降。

淮北平原的东北部丘陵区及平原的松散层下蕴藏较丰富的岩溶裂隙水,在构造有利部位可作为大型水源地,单孔涌水量大于1200t/天,是煤田矿床充水的主要水源之一。

(二)江淮波状平原区地下水资源区内地形起伏,岗冲相间,降水较充沛,但降水年内、年际分配不均匀,更因地表为第四系中、上更新统粘性土广泛覆盖,下伏基岩又为红色碎屑岩弱含水层,地下水贫乏。江淮分水岭地区丘陵起伏,地形复杂,地表水难蓄,是安徽省最严重的缺水区。江准地区地下水埋深有自波状平原区向河谷平原区渐浅的规律,在波状平原区一般埋深2~10m,单井涌水量

一般小于20t/天,在古地形低洼处砂砾石透镜体中的单井涌水量可达100t/天;河谷平原地

带一般埋深0.5~5m,单井涌水量为20~100t/天,地下水一般为矿化度小于1g/l 的HCO3.Cl—Ca.Na 或HCO3.Cl—Na.Ca 型水。下部红层含水性差,单井涌水量一般小于20t/ 天,在富水性好的断裂破碎带中的单井涌水量可达83.2t/天。地下水位埋深一般小于8m,个别大于10m,水质类型一般为低矿化度的HCO3—Na.Ca 型水,在含膏、盐地段,水质变为高矿化度的SO4型或Cl 型水。本区中、上更新统粘性土具有胀缩性特点,由于地基和边坡的变形而可能导致建(构)筑物损毁。

(三)大别山中低山区地下水资源

地下水赋存于变质岩、岩浆岩和部分碎屑岩中,主要为构造裂隙水,单井涌水量小于120t/ 天。在局部第四系全新统砂、砾石中的单井涌水量可达900t/天,水质为矿化度小于0.5 那的HCO3 型水。本区降雨充沛,但受地形、岩性和地质构造等因素的制约,地下水较贫乏,研究程度低。由于地形切割强烈,集中降水或强暴雨季节易发生崩塌、滑坡,水土流失严重。又因地下水交换强烈,经过淋滤淡化后碘含量低而引起地方性甲状腺肿较为流行。

(四)沿江丘陵平原区地下水资源区内地质地貌条件多样,地下水类型主要为第四系孔隙潜水和岩溶裂隙水,雨水补给充沛,地下水交换强烈,水质好,地下水资源丰富。第四系孔隙水赋存于沿长江及其支流、湖泊分布的全新统河床相砂砾石层,以及中、上更新统含泥砂砾石组成的含水层中。其中全新统孔隙潜水埋深一般1~4m,矿化度小于0.58g /l,水质类型为HC03—Ca或H C03——Ca·Mg 型,单井涌水量100~500t/天,而江心滩和边滩砂砾石单井涌水量大于1000t/天;青弋江下游河漫滩下部有两层承压水,上层砂砾石层层厚10~20m。含水层顶板埋深20~40m,底板埋深40~59m,单井涌水量达

l000~3000t/天,地下水位埋深1~3.8m,PH值7~7.8,矿化度0.4~0.6g/l,水质类型为HC03—Ca或H C03——Ca·Mg 型,是区域内主要的供水目的层。下层更新统含泥砂砾石层层厚22~66m,含水层顶板埋深55~68m,底板起伏大、埋深78~124m、水位埋深0.48~6.8m,单井涌水量达500~1500t/天,pH 值7~8,矿化度0.6~0.8g/l,为H

C03——Ca·Mg 型水;岩溶裂隙水主要分布于巢湖、和县、铜陵、池州等地的石灰岩中,单井涌水量为100~500t/ 天,矿化度0.3~0.5g/l,水质类型H C03——Ca型。区内发育有巢湖半汤、和县香泉和庐江汤池等著名的温泉。铜陵市由于采矿排水疏干引起严重的岩溶、土洞塌陷。

(五)皖南中低山区地下水资源皖南雨量充沛,地下水赋存于岩浆岩、变质岩和碎屑岩的裂隙以及石灰岩岩溶裂隙中,基岩中地下水较贫乏。而沿新安江及一些河流的古河床和石灰岩岩溶裂隙中有较丰富的地下水,可作为城镇和厂矿的水源地,但整体研究程度低。区域内发育有著名的黄山温泉等温泉,以及丰富的矿泉水资源。地下水径流排泄条件好,水交换强烈,地下水碘含量低,也是地方性甲状腺肿流行区之一。

(六)地下水资源超量开采问题我省淮北平原地表水资源贫乏,地下水相对丰富,且具有埋深浅,容易开采利用等特点,这给淮北工农业生产及人民生活用水提供了可靠的水源。淮北地下水多年平均补给量72.1 亿m3,多年平均实际开采量为14.7 亿m3,占补给20%。但由于开发利用不合理,超量开采严重,局部地区已造成了严重的后果。

阜阳市,由于地下水(特别是中深层地下水)过量开采,市区的单井出水量下降,耗电成本增加,采水成本逐年提高,城区地面下沉,建筑物倾斜、塌陷,影响城市建设,一些浅井因不出水而报废,深井却越打越深,形成了恶性循环。因此,控制地下水的超采,维持地下水位不持续下降已是刻不容缓的问题。

三、安徽水资源利用存在的主要问题

1.时空变化大

全省地处南北气候过渡带,季风盛行,降水具有明显分布不均匀,年际、年内变化大的特点,全省多年平均降水量1192.7mm,多年平均最大三个月降水526.5mm,占多年平均44.1%,月平均最大降水207.9mm,最小降水29.7mm,两者相差7.0 倍;从降水的时间分布看,全省年最大降水量1763.6mm是最小降水678.1mm的2.6 倍。降水年际、年内变化大,枯水年、丰水年连续不断出现的特点是造成水旱灾害频繁发生的主要原因。

2.水土流失严重由于自然条件制约和人为条件影响,我省森林覆盖面积减少,水土流失较为严重。水土流失和泥沙的淤积,造成了水利工程防洪能力下降,综合效益降低。据水利统计资料,我省森林面积只有4.18 万km2,森林覆盖率为30%;水土流失面积已达3942 万亩,占全省面积的18.8%。

3.地下水资源超量开采严重我省淮北平原地表水资源贫乏,地下水相对丰富,且具有埋深浅,容易开采利用等特点,这给淮北工农业生产及人民生活用水提供了可靠的水源。淮北地下水多年平均补给量72.1 亿m3,多年平均实际开采量为14.7亿m3,占补给20%。但由于开发利用不合理,超量开采严重,局部地区已造成了严重的后果,例如淮北阜阳市,由于地下水(特别是中深层地下水)过

量开采,市区的单井出水量下降,耗电成本增加,采水成本逐年提高,城区地面下沉,建筑物倾斜、塌陷,影响城市建设,一些浅井因不出水而报废,深井却越打越深,形成了恶性循环。因此,控制地下水的超采,维持地下水位不持续下降已是刻不容缓的问题。

4.水质污染随着国民经济发展和人口增长,工业废气、废渣、废水及城镇生活污水排放量也随之大量增加,据省环境监测部门有关资料统计,1993年全省工业废水排放量8.7 亿吨,日排放量238 万吨,这些污水中未经过处理直接排入江、河、湖、水库的水量占80%以上。

我省境内淮河水质丰水期情况尚好,枯水期水质污染较为严重。淮河干流流经的城市河段水质均已达不到国家Ⅲ类标准,支流水质在枯、平水期仅达到Ⅴ类标准。水质已不能满足生活用水、工业用水、和渔业养殖要求,仅可满足农业灌溉要求。

省境内长江干流水量丰沛,多年平均入境水量为9000 亿m3,最小流量4620m3/s,由于枯水期水量较大,所以纳污自净能力强,现状长江仅在沿江城镇附近岸边有局部污染,其它江段受污染不明显。和干流相比长江一些支流污染较为严重,其主要支流巢湖水系已受到严重污染,水质恶化,在全国26 个大、中型湖泊中,富营养程度最高。

5.管理不善,水量浪费建国以来,全省兴建了大量的水资源开发利用工程,促进了各行业的发展。但由于工程不配套,管理不善,使水资源工程没有充分发挥作用。在灌溉管理中,跑水、漏水现象屡见不鲜。如淠史杭灌区1978年大旱,全年放水量近37亿

m3,灌田730万亩,据估算当年跑水约3.4 亿m3,占9.2%。另外水量浪费还表现在渠系水利用系数较低,工业用水定额偏大,重复利用率低等方面,1993 年全省渠系水利用系数只有0.5 左右,工业用水定额高达300m3/ 万元,重复利用率也仅为20~30%。