7.4结晶现象

7.4结晶现象

班别_____________姓名____________学号____________

一、课程目标:

1. 了解晶体和结晶现象;

2. 了解不同晶体的几何外形及晶体的形成过程;

3.初步学习混合物的分离方法;

4.掌握过滤和蒸发两个实验操作用其注意事项;

5.培养学生严谨、细致的实验态度。

二、学习过程:

(一)晶体与结晶

1、欣赏美丽奇特的晶体,完成以下填空

晶体通常具有的形状,不同的晶体有的外形。

2、教师演示实验7—9,学生观察并记录:

将硫酸铜的饱和溶液冷却后,析出_______色的__________;由此可知:结晶就是形成的过程。

(二)结晶法的应用

1、观看图片与视频,然后小组讨论:

(1).砂糖是怎样做成的?

(2).我们吃的食盐是怎能样从海水中提取的?

2、粗盐的提纯

页,完成以下填空.

(1)自主学习:学生新闻记者课本P211

—213

①、实验主要步骤为:(1)溶解(2)(3)(4)洗涤干燥。

②.溶解需要的仪器有:(1)(2);

③.过滤需要的仪器有:(1)带铁圈的铁架台(2)(3)(4);

④.过滤操作的要点可概括为“一贴”、“二低”、“三靠”,

“一贴”是指:滤纸在漏斗内壁上。

“二低”是指:a.滤纸边缘漏斗边缘; b.液面滤纸边缘。

“三靠”是指:a.盛液烧杯口在倾斜的玻璃棒中部;b.玻璃棒斜靠在一边;c.漏斗下端紧靠接液烧杯。

⑤.蒸发需要的仪器有:(1)带铁圈的铁架台(2)(3)(4); (2)演示实验7—10:教师演示,学生边观察边完成课本填空

(3)小结

①.要将易溶和难溶于溶剂的物质分离,可选用方法;

②.要将溶质与溶剂分离,可用方法。

堂堂清

1.给下列仪器进行加热时必须垫上石棉网的是( )

A. 试管

B. 烧杯

C. 蒸发皿

D. 量筒

2. 要使氯化钠从溶液中结晶出来,最适宜的方法是()

A.升高温度

B.降低温度

C.蒸发溶剂

D.增大压强

3.下列混合物适宜用过滤法一步分离的是()

A.硫粉、铁粉

B.水、油

C.氯化钠、碳酸钙

D.水、碳酸钙

4、某化学课外活动小组要从氯酸钾制取氧气后的残渣中回收二氧化锰,其操作有:

①过滤②洗涤③溶解④烘干,正确的操作顺序是()

A.①②③④

B.②③④①

C.③①②④

D.③④①②

5、进行过滤操作时,起引流作用的仪器是()

A.玻璃棒

B.漏斗

C.烧杯

D.滤纸

6. 下列过滤的操作中不正确的是( )

A. 漏斗下端的管口紧靠烧杯的内壁

B. 漏斗里液面要低于滤纸边缘

C. 液体沿玻璃棒流进过滤器

D. 为了加速过滤,用玻璃棒搅拌漏斗里的液体。

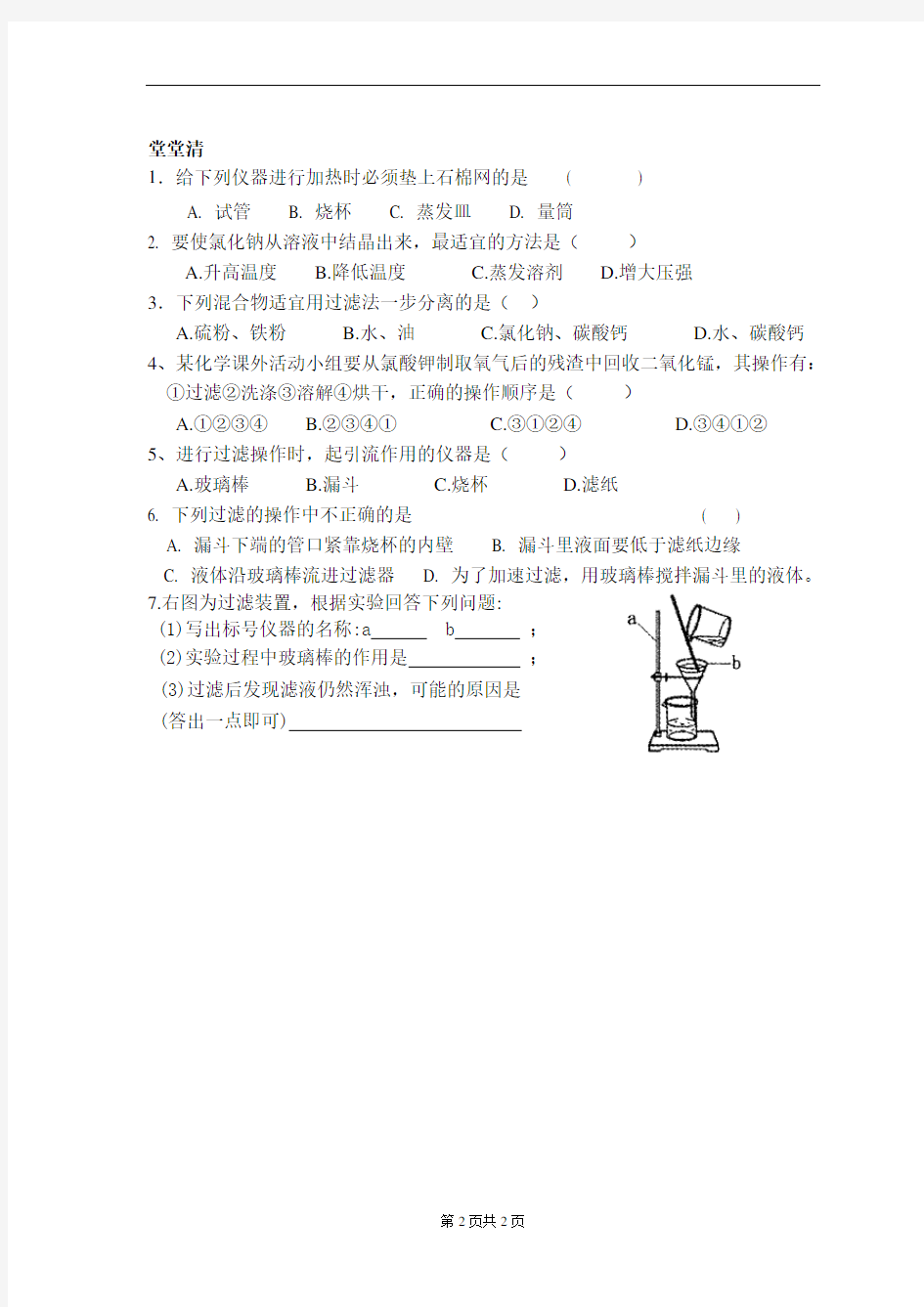

7.右图为过滤装置,根据实验回答下列问题:

(1)写出标号仪器的名称:a b ;

(2)实验过程中玻璃棒的作用是;

(3)过滤后发现滤液仍然浑浊,可能的原因是

(答出一点即可)

学习笔记——7.4 结晶现象

教师寄语:成功源于每一天的努力! 第 1 页 共 2 页 7.4 结晶现象 一、晶体的概念:晶体通常是指有规则几何外形的固体。 二、结晶:形成晶体过程叫结晶。 三、结晶的方法 1.蒸发溶剂结晶法: 适用于固体溶解度受温度影响不大的物质。如NaCl 等。 2.降温结晶(冷却热的饱和溶液):一般适用于固体溶解度受温度影响较大的物质。如KNO 3等。 四、分离混合物方法的选择和操作:过滤法 1.若两种固体混合物,一种可溶,一种不溶。 采取过滤的方法分离。 步骤:溶解→过滤→蒸发→结晶。 过滤要诀:一贴、二低、三靠。 五、分离混合物方法的选择和操作:结晶法 若两种固体混合物都是可溶的,采取结晶法分离 1、 蒸发结晶(蒸发溶剂法):将固体溶质的溶液加热蒸发,使溶液由不饱和状态变为饱和状态,再继续蒸发 溶剂,使溶质析出。 对溶解度受温度影响较小的固体物质一般采用蒸发溶剂法。 如: NaCl 固体中混有少量的KNO 3 ,要提纯NaCl 。 2、 降温结晶(冷却热的饱和溶液法):冷却热的饱和溶液,使溶质析出。 适用范围:溶解度受温度影响变化较大的固体物质(如KNO 3) 。 如:KNO 3固体中混有少量的NaCl ,要提纯KNO 3 。 练习:1、有169克的硝酸钾和10克的氯化钠固体混合物要得到纯净的硝酸钾, 应采用( ) 2、有36克的氯化钠和3克的硝酸钾固体混合物,要得到纯净的氯化钠,应采用 ( ) 3、固体物质A 的溶解度受温度影响变化较大,B 物质的溶解度受温度影响变化较小; ①当A 中含有少量B 时,提纯A ,采用( )方法; ②当B 中含有少量A 时,提纯B ,采用( )方法。 过滤和结晶是两种最常用的混合物的分离方法,二者的比较如下: 滤层不同,以及溶解六、粗盐提纯的操作步骤:①溶解 ②过滤 ③蒸发 ④固体食盐洗涤 通过海水晒盐,可以蒸发除去其水分,得到含有较多杂质的氯化钠晶体——粗盐。 1、溶解 ①仪器:烧杯、玻璃棒 ②玻璃棒的作用:加快溶解速度 2.过滤 ①仪器:带铁圈的铁架台、漏斗、烧杯、滤纸、玻璃棒 ②玻璃棒的作用:引流 ③注意:一贴、二低、三靠 3.蒸发 ①仪器:带铁圈的铁架台、蒸发皿、酒精灯、玻璃棒 ②玻璃棒的作用:防止液体受热不均,造成液滴飞溅 ③注意:待蒸发皿底部有较多固体析出时,停止加热,利用余热使滤液蒸干 4、固体食盐洗涤 ——洗涤的目的是把固体食盐表面残留液体洗掉 注意:在粗盐提纯的实验中,四次使用玻璃棒,所起的作用分别是: ①粗盐溶解时,使用玻璃棒搅拌,起加速食盐溶解的作用; ②过滤时,用玻璃棒引流,使液体沿着玻璃棒流进过滤器,防止液体飞溅。 ③蒸发时,用玻璃棒不断搅拌,防止液体局部温度过高造成液体飞溅。 ④用玻璃棒把固体转移到容器中,称量回收,用它做转移固体的简单工具。 《7.4 结晶现象》习题1 一、选择题 1、过滤时,不需要的仪器或用品是( )。 A 、漏斗 B 、滤纸 C 、滴管 D 、烧杯 2、欲从碳酸钙和硝酸钾的混合物中除去碳酸钙,正确的操作是( )。 A 、过滤—溶解—结晶 B 、溶解—结晶—过滤 C 、溶解—过滤—结晶 D 、过滤—结晶—溶解 3、分离下列各组固体混合物时,适宜用溶解、过滤、蒸发的操作顺序进行分离的是( )。 A 、NaCl 和NaNO 3 B 、CaCO 3和MnO 2 C 、NaOH 和Fe 2O 3 D 、CaCO 3和Na 2CO 3

金属结晶的现象

第四讲金属结晶的现象及条件 第一节金属结晶的现象 一、主要内容: 金属结晶的宏观现象 金属结晶的微观现象 二、要点: 金属结晶的热分析曲线,热分析法,过冷现象,过冷度,结晶潜热,金属结晶的热分析曲线分析,金属结晶的微观过程分析,形核,晶核长大。 三、方法说明: 首先介绍热分析法,说明热分析曲线,介绍金属的热分析曲线的特征,说明过冷现象,过冷度,结晶潜热,金属结晶的微观现象,可举例说明晶核的形成和长大的过程,如窗花,盐,冰,植物等增加学生的感性认识和对形核、长大的理解。 授课内容: 物质从液态冷却转变为固态的过程称为凝固。 凝固后的物质可以是晶体,也可以是非晶体。若凝固后的物质为晶体,则这种凝固称为结晶。 一、金属结晶过程中的宏观现象 热分析法:将纯金属放入坩埚中加热熔化成液态,然后插入热电偶测量温度,让液态金属缓慢而均匀的冷却,用X-Y记录仪将冷却过程中的温度与时间记录下来,获得冷却曲线,这种实验方法叫热分析法。如图 图1 热分析实验装置示意图图2 纯金属的冷却曲线 2、热分析曲线:纯金属的冷却曲线,即温度随时间的变化曲线。 3、过冷现象:金属的实际开始凝固温度Tn总是低于理论凝固温度Tm的现象。 4、过冷度:理论凝固温度与实际开始凝固温度之差,即Δ T=Tm-Tn。 结晶潜热:金属熔化时从固态转变为液态需要吸收热量,而结晶时从液态转化为固态要放出热量,前者叫熔化潜热,后者叫结晶潜热。 二、金属结晶的微观过程 金属的结晶是一个晶核的形成和晶核的长大过程。

第二节金属结晶的热力学条件 第三节金属结晶的结构条件 一、主要内容: 金属结晶的驱动力和热力学条件 结构起伏的概念 二、要点: 热力学第二定律,物质系统,自发过程,熵的概念, 金属结晶过程液固两相自由能之差的推导, 液相、固相自由能随温度变化示意图 晶胚,晶核,近程有序,远程有序,液态金属的结构,液态金属中不同尺寸结构起伏出现的几率,最大结构起伏尺寸与过冷度的关系 三、方法说明: 熵,物质系统,自发过程等概念较抽象,打比方形象的说明有利于学生的理解。 用液态金属的宏观特性解释液态金属的微观结构,解释金属结晶的微观过程,讲清晶胚,晶核等概念及影响因素,说明金属结晶的结构条件 授课内容: 第二节金属结晶的热力学条件 热力学第二定律:在等温等压下,过程自发进行的方向是体系自由能降低的方向。自由能G 用下式表示: G=H-TS, 式中,H是焓;T是绝对温度;S是熵,可推导得 dG= Vdp- SdT。 在等压时,dp=0,故上式简化为: dG=- SdT。 由于熵恒为正值,所以自由能是随温度增高而减小。 图3 自由能随温度变化的示意图

【教学设计】九年级化学下册《7.4结晶现象》教案

7.4结晶现象教学设计 教学目标: 1.认识晶体及其形成过程;了解结晶现象。 2.初步学习分离混合物的方法。 教学重点:晶体与结晶、混合物的分离。 教学难点:结晶法分离混合物的原理和操作。 教学课时:一课时 教学过程 [复习提问]1.对于50℃的硝酸钾饱和溶液50mL,下列操作后的溶液是否饱和? ①取出10mL后 ②加热至80℃ ③冷却至10℃ ④恒温下加水 ⑤恒温下蒸发水 ⑥恒温下加入KNO3固体 2.已知KNO3的溶解度20℃为32g,40℃为64g。现有100g水与32g KNO3 组成的20℃的饱和溶液,当加热至40℃是,需加入多少克KNO3才能达到饱和? [引入新课]将上述第2题得到的40℃的饱和溶液,又冷却回20 ℃,大家猜想一下可能出现什么现象? [板书]7.4结晶现象 [展示目标] 1、认识晶体及形成过程。 2、了解结晶现象。 3、初步学习分离混合物的方法。 [自学指导1]阅读课本210-211页内容。思考晶体是怎样形成的? [板书]一.晶体:具有一定规则形状的固体。 [观察活动]【实验7-9】晶体可由饱和溶液形成 实验现象:硫酸铜的饱和溶液冷却后,析出蓝色的硫酸铜晶体; 硫酸钠的饱和溶液冷却后,析出无色的硫酸钠晶体。 [板书]二.晶体的形成:形成晶体的过程叫做结晶。 溶质从溶液中结晶出来,有两种方法: 1.保持溶剂的量不变,使溶液的温度降低。 2.蒸发溶剂,使溶剂的量减少; [设问]1.氯化钠与沙子混合在一起,有什么方法使它们分离而得到纯净的氯化钠?

2.氯化钠与硝酸钾两种可溶性固体混合,还能用上述方法吗? [自学指导2]阅读课本211页内容。思考怎样除去粗盐中难溶性杂质? [实验活动]认真观察【实验7-10】,完成课本212页填空。 [板书]三、怎样分离混合物? 1.过滤法:分离不溶性固体和液体的混合物或除去混合物中不溶 性杂质。 2.结晶法:从溶液中得到固体溶质或分离几种可溶性固体混合物。 [操作指引]过滤操作的要点可概括为:一贴:滤纸紧贴在漏斗内壁上。 二低:滤纸边缘低于漏斗边缘,液面低于滤纸边缘。 三靠:盛液烧杯口紧靠在倾斜的玻璃棒中部(让滤液沿玻璃棒缓缓地流入漏斗);玻璃棒末端斜靠三层滤纸一边(避免将滤纸戳穿);漏斗里的液体液面要低于滤纸的边缘(否则液体会从滤纸和漏斗壁之间流下,使固体混入滤液)。 [小结板书] 一.晶体:具有一定规则形状的固体。 二.晶体的形成:形成晶体的过程叫做结晶。 溶质从溶液中结晶出来,有两种方法: 1.保持溶剂的量不变,使溶液的温度降低。 2.蒸发溶剂,使溶剂的量减少; 三、怎样分离混合物? 1.过滤法:分离不溶性固体和液体的混合物或除去混合物中不溶性杂质。 2.结晶法:从溶液中得到溶质或分离几种可溶性固体混合物。

科粤版九年级化学下册 7.4 结晶现象教学设计

7.4 结晶现象 教学目标 1.认识晶体及其形成过程。 2.了解结晶现象。 3.体验粗盐提纯的过程与方法。 4.初步学习分离混合物的方法。 教学重点 过滤和结晶两种混合物的分离方法。 教学难点 过滤法和结晶法分离混合物的原理和操作。 教学课时 一课时 教学过程 [复习提问]1.对于50℃的硝酸钾饱和溶液50mL,下列操作后的溶液 是否饱和? ①取出10mL后②加热至80℃③冷却至10℃ ④恒温下加水⑤恒温下蒸发水⑥恒温下加入KNO3 固体 2.已知KNO3的溶解度20℃为32g,40℃为64g。现有100g 水与32g KNO3组成的20℃的饱和溶液,当加热至40℃是,需加入多少 克KNO3

才能达到饱和? [引入新课]将上述第2题得到的40℃的饱和溶液,又冷却回20℃,大 家猜想一 下可能出现什么现象? [板书]一.晶体:具有一定规则形状的固体。 [阅读]P.210 图7-14 美丽奇特的晶体 [设问]晶体是怎样形成的? [板书]二.晶体的形成 [观察活动]【实验7-9】晶体可由饱和溶液形成(完成课本空白)[板书]形成晶体的过程叫做结晶。 [讲解]在实际生产中,常常需要是物质从溶液中结晶析出,如从 蔗汁中提 取砂糖,从海水中提取精盐。 [设问]【实验7-9】中可制的晶体,那么结晶法有什么应用呢?[板书]三.结晶法的应用 [探究活动]【实验7-10】除去粗盐中难溶性杂质的方法 【教师深入实验小组,了解情况、发现问题、发现典型。】 1、学生分组讨论: ①通过观察,比较精盐与粗盐的外观和精盐与粗盐的水溶液的外观, 你得出什么结果? ②除去粗盐中不溶性杂质,你采取什么方法? ③粗盐提纯的基本步骤有哪些,怎样设计?

第七章第四节 结晶现象

第七章第四节:结晶现象 教材分析:本节课主要内容是认识晶体及其形成过程,初步学习分离混合物的方法。学生在学习了饱和溶液及溶解度的知识后,已经知道在一定温度下和一定量溶剂中,物质的溶解度是有一个限度的。如果条件发生改变,溶液中的溶质超过了溶解限度,就会变成固体析出,这就是结晶现象。在教学中通过情境设疑,让学生猜想,再观察实验,发生概念。通过学生实验活动,粗盐提纯,掌握过滤操作。课后学生实验制作晶体,加深对晶体的认识,提高动手实验能力。 学情分析:学生已经知道了冷却热饱和溶液会析出晶体,具备一定分析、实验操作能力,但对晶体和结晶概念容易混淆,应启发学生通过对比加以区别,使学生明确晶体是有一定规则形状的固体,而结晶是一个过程。对物质的结晶,应与物质的溶解过程联系起来加以比较,结合固体物质的溶解、溶解度及溶解度曲线的知识。 教学目标: 1、知识与技能 1)了解晶体和结晶现象。 2)初步学习除去粗盐中难溶杂质的实验方法。 2、过程和方法: 1)通过观察常见晶体、晶体形成等活动,提高学生观察能力和获取、加工信息能力。 2)通过制造晶体、分离混合物等的分组活动,培养学生主动与他人合作、交流和讨论的学习习惯。 3、情感、态度与价值观: 1)通过观察晶体、制造晶体,提高学生学习化学的兴趣。2)通过分离混合物等活动,培养学生严谨求实和勇于实践的科学精神。 教学重点、难点: 重点:1、结晶现象; 2、除去粗盐中难溶杂质的实验方法。 难点:结晶的原理 教学工具:多媒体播放器、蒸发皿、酒精灯、烧杯、玻璃棒、铁架台、漏斗、滤纸等 教学方法:实验法、讲解法、分析法 教学过程:

1.教学情景导入 教师播放视频:蜂蜜结晶,是好是坏? 学生观看视频,联系生活实际,初步形成晶体、结晶概念。 设计意图:激发学生学习兴趣。 2.展示美丽奇特的晶体图片。 教师讲解晶体的概念:晶体通常都有规则的形状,不同的晶体具有不同的形状。 学生观看图片,感受物质世界的奇妙。 设计意图:对学生进行美的熏陶。 3.观察活动: (1)把一瓶蜂蜜放在冰块中冷冻一会儿 (2)用玻璃片(碎烧杯或碎试管玻璃片即可)加热少量食盐水至蒸干教师演示实验,启发学生思考: (1)晶体与结晶有何区别? 晶体是有一定规则形状的固体,结晶是一个过程,晶体是名词,结晶是动词。 (2)形成晶体的两种不同方法,为什么他们会析出晶体? 冷却热饱和溶液结晶和蒸发结晶,实验1是因为蜂蜜中葡萄糖的溶解度随温度降低而减小,冷却热饱和溶液结晶适合于物质的溶解度随温度降低而减少的情况,实验2是因为溶剂量减少而结晶,蒸发结晶适合于物质的溶解度随温度变化不大的情况。 (3)对于物质的溶解度随温度升高而减少的情况,怎样让它析出溶液中的溶质? 采用加热饱和溶液的方法析出溶液中的溶质。 学生观察实验,讨论问题,小组之间交流。 设计意图:培养学生观察实验能力,养成与同学讨论、合作学习的习惯。 4.学生分组实验活动:除去粗盐中难溶性杂质的方法。 教师启发学生思考:食盐与沙子混合在一起,大家用什么方法使它们分离而得到纯净的食盐? 教师指导每一步骤实验操作要领,启发学生思考: (1)过滤的操作要点有哪些? 一贴:滤纸紧贴在滤斗内壁上。 二低:滤纸边缘低于漏斗边缘, 液面低于滤纸边缘 三靠:盛液烧杯口紧靠在倾斜的玻璃棒中部, 玻璃棒紧靠在三层滤纸一边, 漏斗下端紧靠接液烧杯内壁 (2)在粗盐提纯过程中,将食盐溶液蒸发至有较多固体析出后,应停止加热, 为什么? 利用余热将余下溶液蒸干,防止食盐固体溅出。 (3)通过本实验制取的精盐是否为纯净物质?为什么? 不是纯净物,因为溶液中可溶性的物质也会通过滤纸进入到过滤后的食盐溶液中。 学生分组实验,完成基础的科学探究活动,掌握过滤操作的技巧。

7.4结晶现象

7.4结晶现象 班别_____________姓名____________学号____________ 一、课程目标: 1. 了解晶体和结晶现象; 2. 了解不同晶体的几何外形及晶体的形成过程; 3.初步学习混合物的分离方法; 4.掌握过滤和蒸发两个实验操作用其注意事项; 5.培养学生严谨、细致的实验态度。 二、学习过程: (一)晶体与结晶 1、欣赏美丽奇特的晶体,完成以下填空 晶体通常具有的形状,不同的晶体有的外形。 2、教师演示实验7—9,学生观察并记录: 将硫酸铜的饱和溶液冷却后,析出_______色的__________;由此可知:结晶就是形成的过程。 (二)结晶法的应用 1、观看图片与视频,然后小组讨论: (1).砂糖是怎样做成的? (2).我们吃的食盐是怎能样从海水中提取的? 2、粗盐的提纯 页,完成以下填空. (1)自主学习:学生新闻记者课本P211 —213 ①、实验主要步骤为:(1)溶解(2)(3)(4)洗涤干燥。 ②.溶解需要的仪器有:(1)(2); ③.过滤需要的仪器有:(1)带铁圈的铁架台(2)(3)(4); ④.过滤操作的要点可概括为“一贴”、“二低”、“三靠”, “一贴”是指:滤纸在漏斗内壁上。 “二低”是指:a.滤纸边缘漏斗边缘; b.液面滤纸边缘。 “三靠”是指:a.盛液烧杯口在倾斜的玻璃棒中部;b.玻璃棒斜靠在一边;c.漏斗下端紧靠接液烧杯。 ⑤.蒸发需要的仪器有:(1)带铁圈的铁架台(2)(3)(4); (2)演示实验7—10:教师演示,学生边观察边完成课本填空 (3)小结 ①.要将易溶和难溶于溶剂的物质分离,可选用方法; ②.要将溶质与溶剂分离,可用方法。

7.4结晶现象教案及练习题

新课程有效教学案例之7.4 教 学 案 例 学校名称:乌丹五中 课程名称: 化学 内容主题:结晶现象 教材版本:科学粤教版 教师姓名:456 教 龄: 26年

《7.4 晶体的生长》问题训练-评价单 姓名:班级:学号:指导者:审核人 1、把4℃时饱和的硫酸铜溶液冷却到室温时,观察到的现象是() A、溶液变为无色溶液 B、有白色沉淀析出 C、有蓝色沉淀析出 D、无变化 2、实验室用氯酸钾和少量二氧化锰制取氧气,氯酸钾完全分解后,从剩余残渣中回收二氧化锰,下列操作顺序正确的是() A、溶解、蒸发、过滤 B、溶解、过滤、烘干 C、结晶、溶解、过滤 D、溶解、烘干、过滤 3、室温下,饱和食盐水露置在空气中一段时间后,有少量晶体析出,这是因为() A、氯化钠溶解度变小 B.溶液溶质质量分数变小 C、溶剂质量减小 D、溶液变成部饱和溶液 4、下列叙述正确的是() A、海水一经降温,就会有大量食盐晶体析出 B、加热蒸发硝酸钾溶液,开始就会有大量硝酸钾晶体析出 C、硝酸钾饱和溶液可以溶解硝酸钾 D、将析出硝酸钾后晶体后的溶液在冷却,仍会有硝酸钾晶体析出 5、适宜使用结晶法分离的一组混合物是() A、碳和硫 B、氯化钠和硝酸钾 C、硝酸钾和碳酸钾 D、铁合铜 6、关于晒盐原理的说法正确的是() A、利用阳光和风力,使水分蒸发析出盐 B、利用阳光和风力,使氯化钠蒸发出来 C、降低温度使氯化钠析出 D日光照晒后,氯化钠的溶解度变小 7、把食盐水放在敞口容器里,让水分蒸发,溶液首先达到 继续蒸发就会有析出。对溶解度受温度影响不大的固体物质,一般就采用的方法得到固体。 8、多数物质热的饱和溶液降温后,就会有析出,对溶解度受温度影

金属结晶现象和条件

金属结晶的现象 一、晶体结晶过程的宏观现象(过冷度和结晶潜热)。 1)过冷度(ΔT=T m-T n) 2)过冷度和金属的属性和冷却速度有关。 3)金属不同,过冷度不同;金属的纯度越高,过冷度越大;冷却 速度越快,过冷度越大。 4)相变潜热1摩尔物资从一个相转变为另一个相时,伴随着吸 收或放出的热量。金属由固态变为液态,需要吸热;由液态 变为固态需要放热。前者称为融化潜热,后者称为结晶潜热。 二、从微观上说,金属的结晶过程就是形核和长大的过程。 1)当金属液体冷却到实际结晶温度时,晶核并未立即出生,而是 经过一段时间才出现第一批晶核。结晶开始前的这段停留时间 称为孕育期。 2)晶核由晶胚形成。 3)由一个晶核长成的晶体就是一个晶粒。 4)一个晶粒内存在很多晶胞,并且晶胞位向一致。 5)因此单晶体表现出各向异性。 6)由两个以上晶粒组成的晶体称为多晶体。 7)一般的金属都是多晶体。并且由无数个晶粒组成。 8)各晶粒位向各异,相互抵消。 9)所以一般金属不表现出各向异性。 金属结晶的热力学条件

1、热力学第二定律:在等温等压条件下,物质系统总是自发的从自 由能较高的状态向自由能较低的状态转变。 2、自由能之差是促进金属相变的热力学条件,即相变驱动力。 3、 4、由上图可知:过冷度越大,自由能之差越大,且液相和固相自 由能之差与过冷度成正比。在过冷度等于0时,自由能之差也为0。 5、过冷度越大,自由能之差越大,相变驱动力越大,结晶速度越 快。 金属结晶的结构条件 1、液态金属的一个重要特点就是相起伏。只有在过冷液中相起伏 才能形成晶胚。但不是所有晶胚都可以转化成晶核。下节将讨论晶胚转化成晶核的条件。