大自然的语言

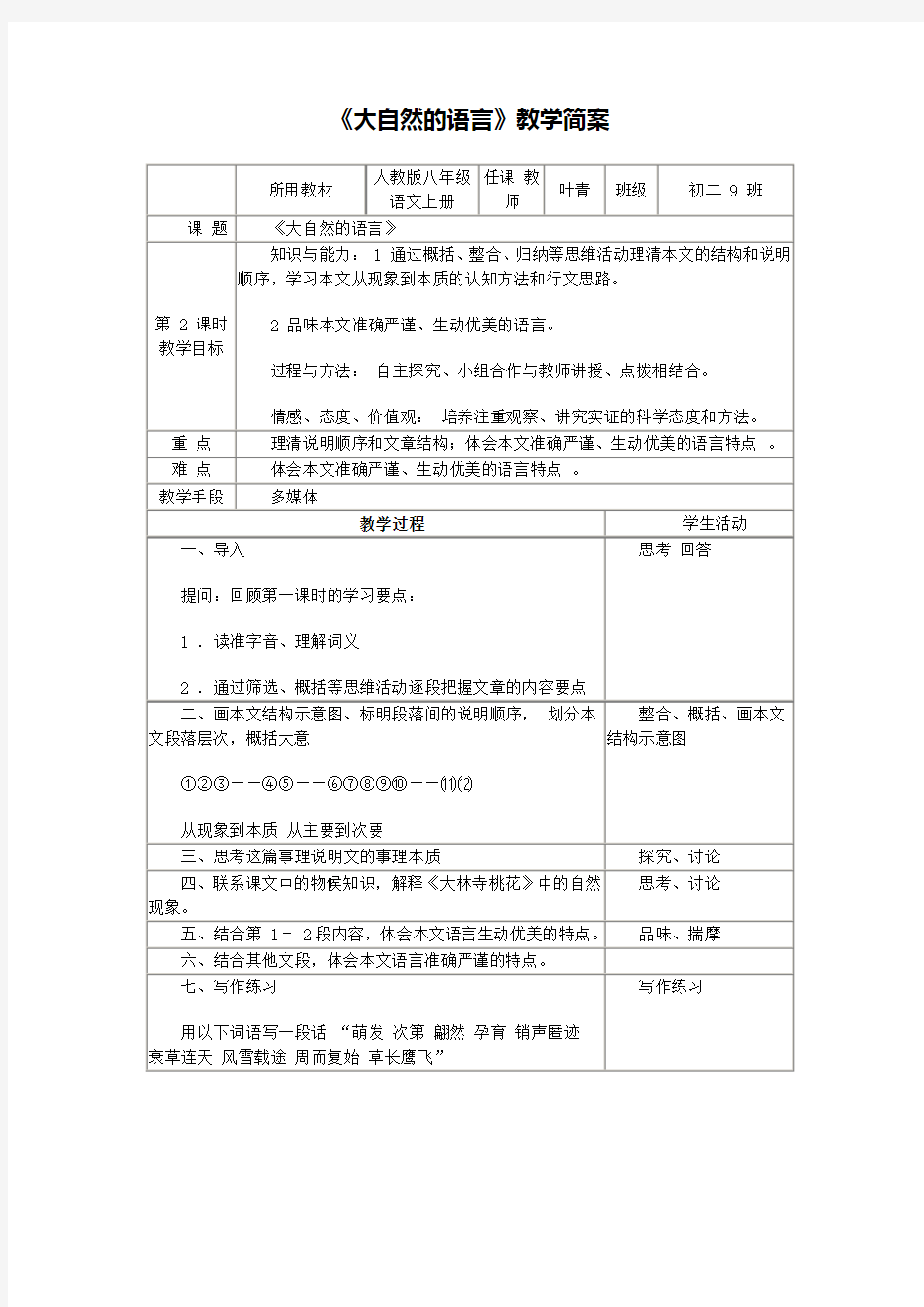

《大自然的语言》教学简案

《大自然的语言》第 2课时教学设计

北京八中叶青

一、教学设计指导思想

根据《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》中有关现代文阅读的要求,尤其是科技作品阅读的相关内容,确定了本课时要着力落实的课程目标,即引导学生精读文本,着重理解句与句之间内在的逻辑关系,培养学生探究文本内容、概括段落要点的能力。进而读懂文章第三部分说明的物候学知识,深刻领会文本中所体现的科学精神和科学思想方法。

二、教学背景分析

㈠教学内容的分析

《大自然的语言》第三部分( 6-10 段)是文章的主体部分,作者按照从主要到次要,从空间到时间的逻辑顺序;运用了举例子、作比较、列数字等说明方法,条理清晰、具体鲜明地说明了纬度、经度、高下差异和古今差异对物候现象来临的影响。

㈡学生情况分析

通过第 1 课时的计时默读,筛选、整合、概括要点训练,学生已能整体把握主要内容和结构层次。

由于本文的科普性质,作者的说明并非直接着眼于地理气候学、物候学等知识,而是紧密联系读者生活经验,寓说明于物候观测实例中,力求说明的具体鲜明、深入浅出;同时也挑战了学生透过经验和现象,从本质读懂知识的能力。

㈢教学策略

基于教学内容和学情分析,本课时的教学设计主要让学生精读文本,引导学生分析理解文本材料所蕴含的内在的逻辑联系,教学思路是:明确段落的说明对象;联系段落中的阐释性语句,适当激活学生已有的地理、气候、物理等相关背景知识;以文中所举的物候实例为依据,帮助学生读懂纬度、经度、高下、古今四个方面的差异如何决定物候现象的来临。

三、教学目标

【知识与能力】精读文本,理解句与句之间内在逻辑关系,培养学生探究文本、概括要点的能力,从而读懂文章第三部分说明的物候学知识。

【过程和方法】学生自主探究与教师指导相结合;学生、教师、文本之间的对话成为整个阅读教学过程的主流。

【情感、态度和价值观】在阅读过程中,领会字里行间所体现的科学精神和科学思想方法。

四、教学重点、难点

【重点】理解句与句之间内在逻辑关系,培养学生探究文本、概括要点的能力。

【难点】透过具体鲜明的物候经验和现象,从本质理解、读懂陌生的物候知识。

五、教学过程设计简案

戴着镣铐跳舞——说明文教学:尴尬与突破

广东省珠海市金鼎中学胡勇

【摘要】新课程背景下,说明文教学处于三大尴尬境地之中,必须寻求新的突破。

【关键字】说明文尴尬突破

课程改革从理念到教学实践,我们不得不碰触到一个个具体而又鲜活的课题。说明文教学在“淡化文体”的呐喊声中备受冷落,散见的相关论述也并未引起大家的注意。翻阅不同时期名师的课堂实录及通览各级各类的语文公开课,我们发现少有说明文的教学实例。是说明文太容易教了,不足以挑战教师的水平,还是说明文太难教了,不容易出彩?问题也许并不是这么简单。我们有必要对说明文教学进行重新的审视。有人这样说,目前语文界关于说明文的教学机制,就是一个“自身”面临“审判”的“法庭”,在这个“机制”下语文教师所讲的一切,其实就是一个“自身”面临“审判”的“法庭”作出的判词。照此说,自身面临审判的法庭所作出的“判词”其可信度和可遵照度就可想而知了。

然而现实的说明文教学我们正在遭遇着这样的尴尬:一方面我们自身面临着“审判”,一方面我们又不得不作出“判词”。具体表现为以下三点:

尴尬一:原说明文学校知识不适应新课程提出的新要求。

什么是说明,什么是说明文,翻开我们的教学参考用书及相关的语文论著,我们可以看到大同小异的表述。所谓说明就是把事物的形态、性质、特征、成因、关系等解说清楚的表达方式;说明文是以说明为主要表达方式解说事物、阐明事理的一种文体。从叶圣陶夏丏尊在《国文百八课》里提出“说明文”(解说文)概念始,整整七十年,我们一直沿袭这样的说法。于是说明文教学“抓特征、理顺序、明方法、讲语言”大家都耳熟能详,但是大家耳熟能详的也就这点东西。说明文教学就成了这样一种状况:把这点文体知识作为教学目标,把每篇说明文肢解为相同的几个要素,失却了每篇说明文特有的个性,把说明文只当“说明文”教。又有人因为长期在中国占主导地位的儒家思想,总体上不重视对自然理性探究的影响及说明文学校知识的陈旧、单一,对之不屑一顾,习惯了从文学的角度进行语文教学,比较难习惯对非文学文本以理性的眼光读解,这样的结果是把说明文上成不伦不类的文学课或常识课。如《看云识天气》和《大自然的语言》人们就津津乐道于其开头部分的描写。“人教版”《教师教学用书》(义务教育课程标准实验教科书语文七年级上册、八年级上册)也竭力怂恿老师们作这样的文学性分析,并要学生熟读、体味、积累、仿写,却没有针对“说明文”这一文体特征进行“为什么这样写”的追问。再看王荣生先生对魏书生老师示范课

《统筹方法》的分析:究其实,学生学的不是《统筹方法》这一“文”,而主要是文中所传递的“统筹方法”这一东西,即课文的“内容”。语文教学里的“语文”,如果真是这么一篇篇地围绕着课文里的“东西”转,那不成了杂货铺吗?

老师们要么死教那一点东西,要么教出一些五花八门的知识来,已是不争的事实。《语文课程标准》的制定显然意识到这个问题(但在《语文课程标准》中的阐述似乎底气不足)。我们看一看《语文课程标准》有关于“说明”(说明文)的表述,第三学段有“阅读说明性文章,能抓住要点,了解文章的基本说明方法”;第四学段有“在阅读中了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式”;还有“阅读科技作品,注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法”;第四学段写作有“写简单的说明文,做到明白清楚”。从中我们得到的信息是:“阅读”中没有出现“说明文”的说法,只在第三学段分别就说明性文章、叙事性作品和优秀诗文提出阅读目标;《语文课程标准》仍然沿袭“五种表达方式”的说法,“写作”条例中仍沿用文体四分法——记叙文、说明文、议论文、应用文;单列了“阅读科技作品”并提出阅读要求。然而我们能看到的也仅有这些,再“没有具体的内容项目”,对“科技作品”也没有统一的界定,“科技作品”与“说明文”是什么关系,也未见有专家进行论述;新课程提出的这些变化也“未被要求论证其内容的合适性、与达成目标的一致性、可行性,对实施条件和适用情形更是几无考虑”。从而课程内容研制中本来存在的问题又转嫁给了教学,教师又得费力去揣摩“编辑意图”,教学又变成了教师(素质)的问题。教师的尴尬可谓大矣!

尴尬二:教材编写对“知识体系”和“主题单元”的两难兼顾。

教材编写的尴尬是,一方面要有对长期形成的读文传统与习惯(传统教材多以“语法——文体体系”组元,老师也习惯了这样的教学)给予必要的尊重;一方面又要有对以往教学进行纠偏的一种期待——以主题单元取代知识体系单元。这两种编排体系孰优孰劣至今尚无定论(也定不了),原因就在于各有优劣。然而从现实发展看,“主题单元”大有取代“知识体系单元”的趋势。如何避其劣势同时又拥有另一种编排体系的优势就成了教材编撰者面临的尴尬。简单比较根据新课标编写的三套初中语文教材(人教版、苏教版、语文版)我们可以发现教材编撰者在说明文编排上试图作出的努力。都以八年级上册为例:“人教社”初中语文实验教材编入了两个主题单元(参见下表),文体与主题结合,大致有“一般说明文”与“科技说明文”的区别;“苏教社”初中语文实验教材,则围绕单元主题“高新科技”编排了一个“自由读写单元”以对应《语文课程标准》中的“阅读科技作品”一说(下册则编有“事理说明文”单元);“语文社”初中语文实验教材,在七年级下册编排了“事物说明文”单元后,在八年级上册编排了一个“事理说明文”单元,也是对应“阅读科技作品”一说。写作编排上“苏教社”与“语文社”教材的文体要求更为明确。从简单比较中我们可以发现一方面三套教材都有主题框架的追求,另一方面又不得不有对说明文文体的坚持。如何寻求这样的和谐点,确实是颇费踌躇的事。

教材编写的这种两难境地(有由第一个尴尬引起的,如教材编写对课标中“阅读科技作品”一条的僵化对应,就三套教材对“科技作品”概念的理解也值得商榷)直接导致说明文教学的两难境地。再以“人教版”语文八年级上册的“说明文”具体编排为例,加以阐述(见下表)。

由上表可以看出,编者是有意以第三单元和第四单元对应《语文课程标准》写作中的“说明文”(综合性学习活动中有“用说明性语言介绍具体的桥”的写作要求)和阅读中的“科技作品”,那么如果我们“揣摩编者意图”是不是该把这两个单元作如此处理呢:第三单元在兼顾主题的同时侧重于从文体知识的角度(写作角度)进行学习;第四单元在兼顾说明文特点的同时侧重于从科学精神和科学思想方法的角度进行学习。如何兼顾如何侧重如何在具体教学中体现出来,又成了我们在说明文教学上的另一种尴尬。

尴尬三:说明文教学和说明文阅读与写作考查的实际脱离。

尴尬一给我们带来的问题是,说明文学校知识的有待更新,说明文我们不知道“教什么”(或还要教什么);尴尬二给我们带来的问题是,似乎已经有人告诉我们要教什么,我们仍然不知道“如何去教”。但也有很多老师很简单地回答了这些问题,而且是我们经常听到的一句话:考什么,就教什么。在应试教育仍然一统天下的当下,有着这样想法并付诸实践的老师不在少数。这样做确实也非常简省而有效率。然而,说明文教学也就蜕变成了习题训练:把一篇篇文章要么按课后练习题去训练,要么按作业本中的设题去训练,要么按中高考题型去训练,要么自编成练习题去训练。学生为要应付考试而认真地练着,以获得高分。“考什么,就教什么”,反过来还有一句话,不考什么就不教什么了吗?这就又有必要梳理一下中高考都考了些什么了。

就中考而言,一度在阅读考核中有这样的阅读设置:记叙文、说明文、议论文、文言文各一篇(段)。自然考查的也多围绕文体特点去考核,如说明文常见的题型为:本文段的说明对象及特征是什么;用了什么说明顺序;这句话用了什么说明方法,有什么作用等。这样的考查方式经历了很长一段时间,那时的说明文教学目的性很强;当科技说明文成了高考的必考内容后,中考也紧随其后,文体知识就逐渐淡化,着重从不同侧面考查学生筛选、提取、推断信息的能力。于是习惯于文体教学的老师们又不知道如何处理文体知识的教学和这种处理信息能力的培养了。当科技说明文作为一种必考科目,高中语文老师定会针对考题“发明”出一些说明文的新教法。而通览 2005年各地的语文中考试题,好多省市已经打破了这种文体的固定设置格局,现代文考核多为散文,文体的概念大有淡化的趋势,多从人文角度设题了,这时从中考的角度观照说明文教学,初中语文老师又该“教什么”呢。再有“话题”作文的兴起,最遭殃的就是说明文的写作(学习)了,在中高考中没有(或少有)以写说明文取胜的(在考场上要写出一篇以介绍知识为主的说明文确实也不大可能,而许多话题也不可能写成说明文)。教学中说明文受老师和学生的轻视就不难想象了。甚至有许多老师完全放弃了对“说明文”的写作训练。

造成以上尴尬的原因最后都可以归结为一个问题的明晰,那就是——为什么要学说明文。这是一个看似简单还真不能简单回答的问题。夏丏尊与叶圣陶等合编的《开明国文讲义》中这样说,解说文(说明文)的目的在传授知识,使人了解。或从写作的角度有人会这样回答:“认识说明文的写作规律。”这些“从来如此”的说法,我们有没有能力对其发出质疑?事实上已有许多不同的声音。王荣生在《语文科课程论基础》一书中,阐述“语文教材和语文教学中的问题”时,提到必须对语文学校知识进行重新的审理,重构语文知识,切实做好语文知识“除旧纳新”的工作(当然包括说明文知识);《语文教学之友》杂志( 2005年第 5期)有一篇文章甚至认为“说明文是一种并不存在的文体”;南开大学文学院的徐江教授则对“说明”“说明文”和“为什么要讲说明文”作了重新定义(《语文学习》 2004年第 9期),这里不妨抄录几句,以供参考:

“所谓说明,就是作者以简明、通俗的语言介绍非第一研究所得且已被确认了的或其他不需要确认的有关对象的形状、性质、特征、成因、关系、功用、价值等属性的写作行为。载负写作主体介绍非第一研究所得有关事物信息的文章是说明文。”

“我的答案很简单——讲说明文最基本的目的是让学生树立科学意识。”

《语文课程标准》在吸纳了各方观点后,对说明文的阐述有了一些新的突破。特别是文学作品与非文学作品的区分,并在第四学段单列了“阅读科技作品”一项。这些表述虽然还不如人意,毕竟为我们在说明文教学中寻求突破提供了理论上的支持。

突破·途径一:对识文辨体的重新体认。

说明文既然作为一种文体存在,自有其独有的文体特征。明代学者徐师曾在《文体明辨·序》中说:“夫文章之有体裁,犹如宫室之有制度,器皿之有法式也。”这也就是说,文体知识就是篇章的“制度”和“法式”。在阅读分析中使学生掌握文体,才是科学的学习方法。明代陈洪谟也说:“文莫先于辨体,体正而后意以经之,气以贯之,辞以饰之。”这是对作者的创作要求,而读者对课文进行读解,也需先辨体裁,认识其内在的和外在的特征。这一传统理论是否会让我们回到就“文体”而教“文体知识”的老路上去呢?我们需要对“读文先辨体”这一传统理论有新的体认。李景阳主编的《语文教学论》中有一段话,或许可以为我们消除一点疑惑:

“以文体分类进行读文教学突出了易于识别和把握的文章共性和特色,实践证明,它是有助于提高学生的语文能力的,不必弃之如敝屣。而且我们也不主张将天下的文章纳入旧式中药铺的抽屉格,非此及彼,不容混淆。事实上常有一些文章的文本因见仁见智而相对模糊,从这一点而言,‘淡化’些也无碍大局。但文体分类毕竟是文本之大事,自古以来,分歧和争论虽无休止,可终究形成了不少共识。在没有更成熟的方案取而代之的情况下,尽可以继续沿用。”

这样,我们在处理《桥之美》《说“屏”》《你一定会听见的》这类小品文时,就不必死板地将其归入“说明文”中进行教学。

而说明文教学如何“识文辨体”,则有一些先例在,大可借鉴参考,其中“比较法”算是一种重要的方法。如在教学法布尔的科学小品《蝉》时,我们不妨选郑振铎先生的《蝉与纺织娘》这样的美文,加以一番比较,我们就会发现两者在体式和风格上的明显差异:《蝉》

的对象是自然界,而《蝉与纺织娘》的对象是人化了的自然。法布尔的注意力始终在蝉身上,而郑振铎的目的则最终是要转移人们的视线,从对蝉的诗意描述中引领出一种属于人的“精神”。这样一来,学生就会明白:什么叫科学家,什么叫文学家;什么叫科学作品,什么叫真正的文学散文。再如特级教师于漪老师教学《晋祠》一文时,则把《中国名胜词典》中关于“晋祠”的条目与课文进行对比教学,以获得对文章表达、语言、结构等的领悟。

突破·途径二:从科学的角度进行解读。

科学性是说明文的主要特点,而传统的说明文教学由于受应试教育的影响,只注重知识和技能这一目标的落实,在课堂教学中,教师总是以说明文的相关要素对文本进行条分缕析,而对文本中所体现的科学精神和科学思想方法视而不见。《语文课程标准》中单列“阅读科技作品,注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想方法”就是对这种现状的纠偏。但愿不要狭隘化地理解这句话而走向另一个极端(教材的编撰有这样的倾向),其中的“注意领会”不是“唯一”。

从科学的角度进行解读,还有另外的意思是,要打破对文本(包括《教师教学用书》)的尊崇跪拜心理,以科学的批判精神去解读说明文。徐江认为当前的说明文教学是“在讲科学的平台上表演着不科学”。工人出身的德国唯物主义哲学家狄慈根指出:“科学就是通过现象以寻求真实的东西,寻求事物的本质。”科学是不断向前发展的,科学的结论,有时只代表一时,且不一定都是正确的。教师可以在作者行文逻辑上的错误,或是编者解读错误,文本中的模糊点或有待于进一步验证的地方设计创新点,来培养学生的科学精神。如《中国石拱桥》中“为什么我国的石拱桥会有这样光辉的成就呢?”一节,有人对“首先”一点提出质疑,说应该是“中国水乡河网与丰富的石料等环境条件及文化传统造就了中国石拱桥的环境需要”。如《大自然的语言》中阐述“物候现象来临的决定因素”时,《教师用书》把“古今的差异”一点也与前三点并列,显然是不妥的。作者用“此外”点开,老师可以在此处提问:为什么不列为第四个因素?通过思考可以体会出作者行文的缜密。如《绿色蝈蝈》中有学生对文中有关动物习性的描写提出了不同的见解等。学生一旦树立起这样的“科学意识”,说明文教学也就成功了。另外,宜把说明文放入相关的科学领域或背景中进行解读。如《中国石拱桥》与国内外桥梁发展史;《故宫博物院》与中国(世界)建筑艺术;《奇妙的克隆》与最新克隆技术;《大自然的语言》与物候学发展状况等,这同时要求教师要有一定的科学素养。

突破·途径三:与综合性学习活动相结合。

与语文教材中的绝大部分文学作品相比,学生对于数量有限的说明文不是很感兴趣。而日渐丰富的文学批评理论、哲学理论等等都给文学作品的解读注入了新的元素。然而这些对说明文的影响几乎为零,说明文不能借文艺学的羽翼以获得新的飞翔,只有从自身寻求突破。不过,却可以与“生活语文”“大语文”等观念接轨,和综合性学习活动的开展相结合,以获得新的活力。而教材也有这方面的编排,如课文《中国石拱桥》《桥之美》与“说不尽的桥”综合性学习活动的结合。通过活动,学生看待事物将拥有更高的视角,更广的视野,不再详述。

说明文教学虽然仍处于尴尬之中,但相信通过大家的努力,这一潭浑水将逐渐变得澄澈。

参考文献:

①王荣生著《语文科课程论基础》,上海教育出版社, 2003年 6月版;

②李景阳主编《语文教学论》,陕西师范大学出版社, 2003年 1月版;

③夏丏尊叶圣陶等合编《开明国文讲义》(第一册),经济日报出版社, 2000年 6月版;

④蔡少军主编《初中语文教学案例专题研究》,浙江大学出版社, 2005年 3月版;

⑤曾祥芹主编《文章学与语文教育》,上海教育出版社, 1995年 4月版;

⑥王纪人主编《文艺学与语文教育》,上海教育出版社, 1995年 4月版;

⑦褚树荣编著《高中阅读教例剖析与教案研制》,广西教育出版社, 2005年 1月版;

⑧刘国正主编《中国著名特级教师教学思想录·中学语文卷》,江苏教育出版社, 1996年 7月版;

⑨徐江《语文问题说──三续“另一种声音”》,《语文学习》, 2004年第 9期;

⑩董水龙《说明文── 一种并不存在的文体》,《语文教学之友》 2005年第 5期。

大自然的语言 原文

大自然的语言 竺可桢 立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都销声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。 几千年来,劳动人民注意了草木荣枯、候鸟去来等自然现象同气候的关系,据以安排农事。杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。 这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。物候知识在我国起源很早。古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识。到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往

来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。 物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响。应用在农事活动里,比较简便,容易掌握。物候对于农业的重要性就在这里。下面是一个例子。 北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。根据这些物候观测资料,可以判断北京地区1962年农业季节来得较晚。而那年春初种的花生等作物仍然是按照往年日期播种的,结果受到低温的损害。如果能注意到物候延迟,选择适宜的播种日期,这种损失就可能避免。 物候现象的来临决定于哪些因素呢? 首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京

大自然的语言 (2)

大自然的语言 ●教学目标 知识目标 1.积累“萌发、次第、翩然、孕育”四个双音节词,掌握它们的词义;积累“销声匿迹、衰草连天、风雪载途、周而复始、草长莺飞”五个短语,并学会运用。 2.了解物候知识,丰富学生的科学知识。 能力目标 1.整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并练习概括要点,逐步提高学生阅读科普文的能力。 2.理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。 3.揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,增强语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。 德育目标 激发学生热爱科学探索科学奥秘的志趣,培养他们注重观察、讲究实证的科学态度。 ●教学重点 1.理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。 2.学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 ●教学难点 1.理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 2.概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。 ●教学方法 1.朗读法。生动的说明易于激发读者的阅读兴趣。基于这一点,教师宜引导学生采用多种形式的朗读,在朗读中感悟事理。 2.讨论法、点拨法。 3.竞赛激励法。初中生有好胜心理,在训练学生快速筛选信息时,宜用此法,激发他们的参与热情和学习兴趣。 4.涵泳品味法。对语言的理解运用尤须如此。 5.延伸拓展法。扩展运用从课文中学到的物候知识,采集几则农谚,说说它们包含的物候知识,便于把课堂学到的知识转化为能力。 ●教具准备 多媒体 ●课时安排 2课时 ●教学过程 第一课时 [教学要点]

朗读课文,初步感知文意;筛选主要信息,整体把握文意;划分段落层次,理清文章的说明顺序;探究局部说明顺序,学习作者说明的技巧。 [教学步骤] 一、导语设计 多媒体显示春、夏、秋、冬四幅美丽的图画。 春柳的飘逸,夏荷的袅娜,秋枫的激情,冬梅的傲岸,如诗如画,各具风韵,这就是物候现象。今天我们就来学习一篇有关物候学知识的文章——《大自然的语言》。作者是我国著名的科学家竺可桢先生。(板书文题、作者) 二、朗读课文,整体把握文意 1.多媒体显示一年四季从春到夏到秋到冬的风景。声屏显示课文朗读。学生听读,初步感知文意。 2.教师提示需要积累的词语。 3.学生读课文,然后根据要求,快速准确地筛选信息,整体把握文意。阅读要求如下: (1)什么叫物候?什么叫物候学? (2)物候观测对农业有什么重要意义? (3)决定物候现象来临的因素有哪些? (4)研究物候学有什么意义? 学生明确: (1)草木荣枯、候鸟去来等自然现象,古代劳动人民称之为物候;利用物候来研究农业生产的科学,叫物候学。 (2)物候反映气候条件对生物的影响,比较简便,容易掌握,可以广泛应用在农业生产上。 (3)纬度、经度、高下的差异和古今的差异。 (4)预报农时,安排播种日期;安排农作物区划,确定造林和采集种子的日期;引种植物到气候条件相同的地区;避免或减轻害虫的侵害;便利山区的农业发展。 学生阅读有困难的大概是第(4)题。教师可提示学生注意一些标志性词语,如“首先是为了……”“此外还有……”“对于……”“还可以……”“也可以……”“为了……”。这些标志性词语对信息的筛选、概括很有参考价值。 三、划分段落层次,理清文章的说明顺序 1.选两位同学划分段落层次,理清全文思路,并板示,其余同学评价。 明确:第一部分(1~3段)引出什么叫物候和物候学。 第二部分(4~5段)说明物候观测对农业的重要性。 第三部分(6~10段)说明决定物候现象来临的因素。

仿写《大自然的语言》作文(2篇).doc

仿写《大自然的语言》作文(2篇) 仿写《大自然的语言》作文(1) 别以为人才说话, 大自然也有语言。 这语言到处都有, 睁开眼就能看见。 你看那天上的白云, 这就是大自然的语言: 天上钩钩云, 明天准下雨。 你看那树上的蜘蛛, 这也是大自然的语言: 蜘蛛忙着结网, 出门要带太阳伞。 金鱼在水中游泳, 不就像红色的颜料。 大自然在水面写着: 春天来到人间。 大自然的语言啊, 真是妙不可言。 不爱学习的人看不懂,

只有勤于思考的人才能发现。 烽火小学三年级:徐龙毓 仿写《大自然的语言》作文(2) 别以为人才说话,大自然也有语言。这语言到处都有,睁开眼就能看见。 你看那摇曳着的柳枝,这就是大自然的语言。柳枝冒出柳芽儿,春天来到人间。 蝴蝶在翩翩起舞,不就像给蓝天绣上了五颜六色的小花。大自然在天空写着,夏天就在眼前。 枯叶争先恐后地从树上飘落,为大地织起了金黄的地毯。这是在告诉人们,秋天伴随着那叶子降落。 你看那一片一片雪花,这是大自然的信使。大自然要告诉人们,寒冬已经来临。 大自然的语言啊,真是妙不可言。不爱学习的人看不懂,只有勤于思考的人才能发现。 西安市雁塔区航天小学三年级:吴奕漩 仿写《大自然的语言》作文(1) 别以为人才说话, 大自然也有语言。 这语言到处都有, 睁开眼就能看见。

你看那天上的白云, 这就是大自然的语言: 天上钩钩云, 明天准下雨。 你看那树上的蜘蛛, 这也是大自然的语言: 蜘蛛忙着结网, 出门要带太阳伞。 金鱼在水中游泳, 不就像红色的颜料。 大自然在水面写着: 春天来到人间。 大自然的语言啊, 真是妙不可言。 不爱学习的人看不懂, 只有勤于思考的人才能发现。 烽火小学三年级:徐龙毓 仿写《大自然的语言》作文(2) 别以为人才说话,大自然也有语言。这语言到处都有,睁开眼就能看见。 你看那摇曳着的柳枝,这就是大自然的语言。柳枝冒出柳芽儿,春天来到人间。

大自然的语言读后感,课文大自然的语言读后感,读大自然的语言有感

大自然的语言读后感,课文大自然的语言读 后感,读大自然的语言有感 价值,还可以利用来引种植物到物候条件相同的地区,也可以利用来避免或减轻害虫的侵害。我国有很大面积的山区土地可以耕种,而山区的气候、土壤对农作物的适应情况,有很多地方还有待调查。为了便利山区的农业发展,开展山区物候观测是必要的。 物候学是关系到农业丰产的科学,我们要进一步加强物候观测, 懂得大自然的语言,争取农业更大的丰收。 大自然的语言读后感(五) 文章主要写了大自然会说话,天上的白云,蚂蚁,蝌蚪,大鹰,大树, 鱼,化石都代表着大自然不同的语言?读了《大自然的语言》,我知道了大自然是奇妙的,大自然中的任何一样东西都能告诉我们知识,可最重要的还是细心观察,如果你不爱学习,粗心大意,就算非常有用的知识从你身边走过,也是浪费,所以我们应该做每一件事的时

候要细心观察 寻找奥妙. 大自然的语言读后感(六) 《大自然的语言》是一篇介绍物候学知识的科普文章。作者是我国著名的气象和地理学家竺可桢,文章从一年四季的物候变化谈起,形象说明什么是大自然的语言,在此基础上自然引出什么是物候和物候学,并以具体事例说明物候学对农业生产的重要性,接着谈决定物候现象来临的四个因素,最后则说明物候学对于农业生产的重要意义。 文章开头一段将大自然一年四季的物候景观写得生动形象,这 是一种描写的方法,给读者展现了一幅四季风景画。大地苏醒是拟人的笔法,再用冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放两个结构相同的四字句配以一个长句,具体描述大地的苏醒,给人带来一片扑面而来的春色。次第用得非常典雅。燕子是翩然归来,111活泼伶俐的小燕子的形象一下子就浮现在眼前。变黄的树叶在秋风中是簌簌地落下来,有声有色,让人如闻其声,如见其景。

《大自然的语言》语言教案

《大自然的语言》语言教案 一、导入,揭题 1.(师生问好)刚才同学们和老师是怎样问好的我们是用“语言”来表达的。别以为只有人才会说话,我们赖以生存的大自然也有它的“语言”呢!不信吗大家看—— 2.看课件。(季节变换的特征、看云知天气、树的年轮与年龄、根据化石推断地理环境等由自然现象揭示自然奥秘的片断,并配以简短解说) 3.述:大自然用它的语言告诉了我们这么多奥秘!小朋友们,你们想了解大自然的“语言”吗今天我们就一起来学习第四课——《大自然的语言》(板书课题) 点评:通过观看.课件录像初步感知“大自然的语言”,创设情境,激发学生学习兴趣。 4.指名读、齐读课题。 二、初读课文 1.自由试读,要求:不会认的字读拼音,把每个字的音读准确。 2.再次试读,要求:在课文中留出9个生字,多读几遍。 3.同桌互读正音。 4.检查生字和要求会认的字的读音。重点指导“诉、粗”。 (评:让学生借助拼音读准每个字,然后读通课文,教师适时地给与检查和点拨,充分发挥学生的主体作用,让学生主动读书。) 三、指导朗读,了解大意

1.配乐范读,整体感知。 2.选择自己喜欢的小节多读几遍,读连贯、流利。 3.质疑:读了课文你知道些什么有什么不懂的地方 4.学读第1节。 l)谁喜欢读第一节指名读。 2)述:大自然也有“语言”,小朋友们看看、听听,你留心过大自然的语言吗 3)看.课件。(前.课件内容去掉解说) 述:前几天同学们到郊外游玩,你们发现了什么(指名答)你是怎么知道的出示词语“仔细观察”,读词语。 大自然的语言到处都有,只要我们“仔细观察”,就能发现。(板书:仔细观察) (评:“仔细观察”这个词语,低年级学生理解起来有困难,教师在课前组织学生到野外去游玩,此时再引导学生回忆游玩时发现了什么,用联系生活实际的方法帮助学生理解这个词语。) 4)这一节怎么读呢自由试读、指名读、评读、范读、齐读。 5)过渡:大自然用语言告诉了人们什么呢 5.学读第2节。 1)谁喜欢读这一节指名读。 2)水中的小蝌蚪像什么(贴小蝌蚪图)指名读第1句。 看.课件。(小蝌蚪在溪水里游来游去,春暖花开)范读,齐读。

最新部编人教版八年级语文下册《大自然的语言》教学设计

《大自然的语言》教学设计 教学目标: 1、知识目标: A、学习阅读科普文章,了解简单的物候知识。 B.初步了解一些说明文的知识,掌握有条理地说明事物和举例说明的方法。 2、能力目标: A.整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并概括文章要点,逐步提高学生阅读科普文章的能力。 B.理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。 C.揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,增强语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。 3、情感、态度、价值观目标: 培养学生热爱大自然的情感和探索科学奥秘的兴趣。 二、教学重点 1.理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。 2.学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 三、教学难点 1.理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 2.概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。 四、教学方法与手段 本节课的教学充分体现了新课程标准的精神,即在学生的学习中,注重知识与能力、过程与方法,情感态度和价值观三个方面的共同发展。教学方法具体如下: 1.朗读法。生动的说明易于激发读者的阅读兴趣。基于这一点,我引导学生采用多种形式的朗读,在朗读中感悟事理。 2.讨论法、点拨法。引导学生充分发挥集体的智慧,自主学习、合作探究,共同分享合作的乐趣,感受成功的喜悦。在学习过程中我做以适当的点拨。 3.竞赛激励法。初中生有好胜心理,在训练学生快速筛选信息时,宜用此法,激发他们的参与热情和学习兴趣。

4.涵泳品味法。对语言的理解运用尤须如此。 5.延伸拓展法。采集几则农谚,说说它们包含的物候知识,便于把课堂学到的知识转化为能力。 本课以多媒体课件为辅助教学手段。 五、教学设想: 本单元说明文的教学是在前一单元基础上进行的,学生对说明文的体裁、说明顺序和说明方法已有一定了解。因此,在教学本文时应引导学生了解本文说明的对象及其特征,理清说明的顺序、条理,理解说明事物时所运用的语言的特点。 全文用一个课时进行教学。先引导学生分析课文,从总体上把握课文的内容和结构。再引导学生对课文进行深入细致的讨论和研究,以进一步掌握本文的说明方法和语言特点。 六、教学过程: 第一环节:激发兴趣,导入新课。(多媒体显示春、夏、秋、冬四幅美丽的图画。)导语:春柳的飘逸,夏荷的袅娜,秋枫的激情,冬梅的傲岸,如诗如画,各具风韵,这就是物候现象。今天我们就来学习一篇有关物候学知识的文章——《大自然的语言》。《大自然的语言》的作者是我国著名的气象和地理学家竺可桢。(板书文题和作者) 第二环节:朗读课文,整体把握文意 1、学生读(学生据个人喜好朗读、默读、略读、精读、跳读、连读)课文,然后根据要求,快速准确地筛选信息,整体把握文意。 师:下面请同学们根据个人喜好朗读、默读、略读、精读、跳读或者连读课文,快速准确地从课文中筛选整理信息。找出屏幕上的问题的答案,准备抢答。我们将看哪一大组的同学在抢答中答得又快又好! (1)什么是大自然的语言?什么叫物候学? (2)物候观察对农业有什么重要意义? (3)决定物候现象来临的决定因素有哪些? (4)研究物候学有什么意义? 第三环节:划分段落层次,理清文章的说明顺序 ①由同学们的回答可知,本文按物候----物候学----物候观测对农业的意义----物候现象来临的因素----物候学研究的意义来说明事理,下面请同学们根据上面四题将课文的段落标示出来。(根据学生回答屏幕显示答案。)

大自然的语言 教案1@人教版

16大自然的语言 〇教学目标 知识目标 1.积累“萌发、次第、翩然、孕育”四个双音节词,掌握它们的词义;积累“销声匿迹、衰草连天、风雪载途、周而复始、草长莺飞”五个短语,并学会运用。 2.了解物候知识,丰富学生的科学知识。 能力目标 1.整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并练习概括要点,逐步提高学生阅读科普文的能力。 2.理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。 3.揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,增强语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。 德育目标 激发学生热爱科学探索科学奥秘的志趣,培养他们注重观察、讲究实证的科学态度。 〇教学重点 1.理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容 要点。 2.学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 〇教学难点 1.理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 2.概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。 〇课时安排 2课时 〇教学过程 第一课时 [教学要点] 朗读课文,初步感知文意;筛选主要信息,整体把握文意;划分段落层次,理清文章的说明顺序;探究局部说明顺序,学习作者说明的技巧。 [教学步骤] 一、导语设计 语言,“人类最重要的交际工具”(列宁语)。我们人类通过语言输出信息,获取信息,服务于学习、工作、生活,人类社会才得以生存和发展。同时,人类在生产、生活中不能没有一个信息来源“大自然的语言”。大自然也有“语言”吗?它告诉我们人类什么?有什么意义?今天我们来学习一篇介绍“大自然的语言”的说明文《大自然的语言》。 二、朗读课文,整体把握文意 1.多媒体显示一年四季从春到夏到秋到冬的风景。声屏显示课文朗读。学生听读,初步感知文意。2.教师提示需要积累的词语。 翩然(piān)孕育(yùn)簌簌(sù) 载途(z?i)连翘(qiáo) 萌生(méng) 农谚(yàn)纬度(w?i)悬殊(xuán shū) 侵害(qīn)竺可桢(zhúzhēn) 草长莺飞(yīng)销声匿迹(nì) 多音字: 载z?i (登载)(转载)(一年半载) zài (载重)(载人) 翘qiáo (连翘) qiào (翘起来)

八年级语文上册第四单元第16课《大自然的语言》教学设计人教版

《大自然的语言》教学设计 一、教学目标: 1、掌握本文的说明顺序。 2、了解纬度、经度、高下、古今四个因素是如何决定物候现象的。 3、品味本文形象生动的语言。 二、教学过程: 1、设问导入 出示图片,问:你想用什么诗句来概括这幅画面?这句诗告诉我们什么大自然语言?我们一起来读读。 再展示《大林寺桃花》,设疑,由此引出课题。 2、整体感知 请同学们自由快速朗读课文,找出疑难字词或认为重点的字词,可以同桌间讨论解决。并找出文中提到的大自然语言。 生读后,师PPT展示字词读音,指名读,齐读。 师:文中提到了哪些大自然语言? 3、问题探究 师:哪些因素决定了这些物候现象? 4、语言探究 (1)四个因素能否换位?为什么?(“首先”一词说明纬度是最主要的,其他次之。)(引出逻辑顺序) (2)从这几个问题中,我们明白“大自然的语言”就是指“物候现象”。既然这样,老师想把题目改为“物候现象”,好吗?(生:不好。原题目运用比喻、拟人,显得新颖而有情趣,引起读者的好奇心与阅读兴趣。)-----体现说明文语言的生动性师:文中1、2两段语言也与题目有异曲同工之妙,请同学们来品析,并说说它的妙处。

五、作者把大自然的语言介绍的如此生动形象而又通俗易懂,他告诉我们,科学就在我们身边。当我们在野外迷路时,请用大自然的语言来判断吧!下面请读《要是你在野外迷路》来结束这堂课。 要是你在野外迷了路 要是你在野外迷了路,要是碰上阴雨天,可千万别慌张,大树也会来帮忙: 大自然有很多天然的指南针,树叶稠的一面是南边, 会告诉你准确的方向。树叶稀的一面是北方。 太阳是个忠实的向导,要是你在野外迷了路, 它在天空给你指点方向:可千万别慌张, 中午的时候它在南边,大自然有很多天然的指南针, 地上的树影正指着北方。只要你细细观察,多多去想。 北极星是盏指路灯, 它永远高挂在北方。 要是你能认出它, 就不会在黑夜里乱闯。 结语:科学就在我们身边 六、布置作业(第五部分机动,可排为作业) 1.课外收集几则农谚,思考它们包含的物候知识。

大自然的语言作文200字_1

大自然的语言作文200字 大自然的语言 别以为人才说话,大自然也有语言,这语言到处都有,睁开眼就能看见。 大自然将春天的信息,让燕子妹妹传递。燕子急急的飞向南方,向人们宣布春天的到来。 你看那天上的紫云,这就是大自然的语言。朝有披紫云,午后雷雨临。树叶在水上漂着,不就像一只只小船?大自然在水面写着:秋天已经来到。 你看那可爱的松鼠,这就是大自然的语言。松鼠匆匆地囤食,就代表冬爷爷到来了。 大自然的语言啊,真是妙不可言。不爱动脑的人看不见,只有勤于思考的人才能发现。 【写作指导:从思维分析写作失分的原因】 思维,是人类特有的一种精神活动。任何物化产品形成前都有一种思维在活动。作文,尤其是高考作文,是考生思维外化和物化的产品。笔者年年参加高考作文阅卷,总的来看,考生失分点很多,但根本原因是考生的思维“失分”了—— 以为话题作文只要扣上话题就行,不注重审题立意。 近几年来,高考作文以“话题”为主,并且被普遍叫好,其中一个主要原因,是话题作文给不同的考生提供了有话可说的空间,不会闭 ————来源网络搜集整理,仅供个人学习查参考

塞思路,不会让考生写不出文章来。但话题作文也日益显现出其弊端,那就是高考作文产生了大量的套用文、克隆文,甚至有些得了高分甚至满分,这在一定程度上使高考失去了信度和公允,也产生了不良的导向。(next88)为了克服这一缺陷,命题者在命题上加强了限制,提示语更具规范和科学,再也没有“可以编故事、写寓言”等宽泛的要求,就连“文体不限”也改成“文体自选”了;另一方面拟定了更加实用到位的评分细则。这就明明白白地告诉我们:再也不能“扣上话题,信马由僵”了。 从作文阅卷实践操作来看,阅卷者大都看重审题立意,将是否切合题意作为一条重要标准,如果偏题或者离题,作文的主要分数就失去了。今年的作文题提高了审题立意的难度,题意立得准,本身就体现了一种作文水平,从某种意义上来看,也是得分的重码。得低分者大都是离题和偏离题意的。有位考生写了一篇题为“眼里容不下沙”的文章,语言表达相当不错,本应往高分里打,因为偏离题意,只得了40分。 追随上年高考作文思路行文,不注意变化。求新、求变是人们所追求的,高考作文也不例外。但若按上年或前几年的高考作文思路行文,就是“黄胖夯年糕——吃力不讨好”,这也是失分的点。因为阅卷者大都是经验丰富的教师,对以前的高考作文非常熟悉,你想“驾轻就熟”——偷懒,那给你的回报就是低分。今年阅卷中还是发现了此类考生,这些考生拟的题目就是过去考过的,比如“人生的选择”“答案是丰富多彩的”,有些从构思到材料几乎全是上年的高考作文。

大自然的语言优秀教案

人教版八年级上册《大自然的语言》教学设计 教学时间:教学班级:教学目标: 1、朗读课文,筛选课文主要信息,学习写读书摘要。 2、了解一些物候知识和物候学的研究在农业上的重要意义。 3、体味本文生动形象的说明语言。教学重点: 了解一些物候知识,理清影响物候来临的几个因素的顺序,体味本文生动形象的说明语言。教学难点: 理解影响物候来临的几个因素,体味本文生动形象的说明语言。教学方法:讲授法、自主、合作、探究法与点拨法相结合。教学用具:多媒体课件教学过程: 一、图片引入,激发兴趣 [出示图片](新吐绿芽的柳枝、亭亭玉立的荷花、翻飞如火的枫叶、傲雪独开的梅花)同学们,大自然手中的画笔色彩斑斓,大自然独特的语言更是魅力无穷。芍药低垂,那是在吟颂着生命的轮回;候鸟迁飞,那是在诠释着四季的唯美,所有的花香鸟语、草长莺飞、子燕翩舞、落叶翻飞,这一切都是大自然的语言。 这节课让我们一起走进一篇有关物候知识的科普文章:《大自然的语言》(板题) 教师简单介绍:作者是竺可桢是我国著名的气象和地理学家,被誉为“品格和学问的伟人”二、出示学习任务: 今天,我们的学习任务有四个: 1、感知一篇摘一摘(内容要点) 2、选读一段理一理(说明顺序) 3、精读一节品一品(生动语言) 4、仿写一段练一练(表达能力)三、感知一篇摘一摘 首先,我们来进入第一个环节: 1、积累字词(指名学生读自己积累的字词;然后教师出示重点字词,让学生齐读)出示: 2、速读课文筛选信息 我们知道课文是一篇讲述物候知识的文章,请同学们根据所提示的问题,说说你从课文中了解了哪些物候知识的主要信息? (指名学生说出自己提取的信息,教师引导学生找出内容要点,了解课文中介绍的物候知识,只要抓住文章中的关键性词句,我们理解起来就会方便、快捷和准确。) 小结:文章首先通过描绘四季变化引出什么是物候和物候学;然后说明物候观测与农业的重要关系; 接着说明决定物候现象来临的因素;最后说明研究物候学的重要意义。 (随机板书:物候、关系、因素、意义) 2、出示“摘录卡”

大自然的语言说课稿完整定稿版

大自然的语言说课稿完整精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

《大自然的语言》说课稿 龙村镇洞口小学张淑玉 尊敬的各位领导、老师: 大家好! 我是龙村镇洞口小学的张淑玉。我今天说课的课题是第八课《大自然的语言》。首先我们来进行教材分析。 一、说教材 (一)、教材的地位:本节课出自语文出版社的小学S版教材第九册第八课。本节课分为两个内容,分别是:(大自然的语言是什么)、(怎样才能看懂大自然的语言)。(二)、教材的意义:这节课为以后的两篇文章奠定基础,打开学生的视野,培养学生自我探索发现意识。 在孩子们的眼中,大自然是千变万化、神奇无比的。针对学生的年龄特点,结合教材,我确立了本课的教学目标。 (三)、教学目标: 1、知识与技能: (1)、正确认读文中3个生字,掌握12个要求会写的生字。 (2)、能正确、流利、有感情地朗读诗歌,选择自己有兴趣的段落背诵下来。

(3)、引导学生将生活与课本结合起来,了解大自然的语言。 2、过程与方法: (1)、利用多媒体课件让学生初步感知“大自然的语言”。 (2)、通过朗读诗歌,思考交流“从诗中你又了解到哪些大自然语言”指导学生增强对诗歌的理解。 (3)、情感、态度与价值观: 激发学生热爱大自然的情感,培养学生观察自然现象、积极探索自然奥秘的兴趣。(三)、教学重点难点: 重点:从诗歌中了解大自然的语言,认识“雁、庐、鉴、筝”四个生字。 难点:懂得怎样才能发现、看懂大自然的语言。 二、说学情 五年级的学生是心理成长的关键期。我班的学生大多数活泼开朗,热爱生活。孩子喜欢把自己探索获得的大自然的语言,用自己喜欢的方式表达出来。孩子们在接触本文时会很容易被这首小诗简洁的文风、活泼的文字所吸引。而且,他们不拘泥于教材,能放飞自己的思想,去自由的广阔天地翱翔,尽显风采,充满了探索大自然的兴趣。 三、尽情感受说流程

《大自然的语言》优秀教案

第二单元第五课大自然的语言(两个课时) 竺可桢 *教学目标* 1.整体感知课文,能按要求筛选相关信息概括要点。 熟悉课文内容,了解有关物候的科学知识; 2.理请说明顺序,掌握说明方法; 3.积累词语,揣摩语言,体会本文语言准确优美特点, 学习运用生动语言说明事物。 *教学过程*(第一课时) 一、导入:(课件投影四季图) 二、检查预习情况 1、作者简介:竺可桢(1890—1974)浙江上虞人气象学家、地理学家、教育学家。竺可桢:是我国现代卓越的科学家,一生在气象学、气候学、地理学、自然科学史方面都有很高造诣。“物候学”是他作出重要贡献的领域之一。 2、读准下列字音 簌簌(sù)销声匿(nì)迹翩(piān)然 孕(yùn)育农谚(yàn) 衰(shuāi)草连天风雪载(zài)途 3、解释下列词语: 次第:一个挨一个地。

孕育:怀胎生育。用来比喻酝酿着新事物。 簌簌:纷纷落下得样子。 销声匿迹:躲藏起来不露面。这里指消失了鸣叫声, 藏起了行迹。匿,隐藏。 风雪载途:风雪遍地。载,充满。 年年如是:每年都这样。是,这。 周而复始:形容循环往复,转了一周又一周。 翩然:动作轻快的样子。 三:阅读课文整体感知(快速阅读课文,回答下列问题)1、“大自然的语言”指的是什么? 2、什么叫物候? 3、什么叫物候学? 4、物候观测对农业有什么重要意义? 5、决定物候现象来临的因素有哪些? 6、研究物候学有何意义? (合作探究,老师点拨学生回答) 明确:1、“大自然的语言”指的是什么?第1段 大自然怎么会有语言呢? “大自然的语言”指的是“物候现象”。 这是比喻的说法,也把大自然拟人化了,显得新颖而有情趣,引起读者的好奇心和阅读兴趣。 2、什么叫物候和物候学?

5.大自然的语言(一)

5、大自然的语言(一) 教学目标: 1、知识目标: A、学习阅读科普文章,了解简单的物候知识。 B.初步了解一些说明文的知识,掌握有条理地说明事物和举例说明的方法。 2、能力目标: A.整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并概括文章要点,逐步提高学生阅读科普文章的能力。 B.理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。 C.揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,增强语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。 3、情感、态度、价值观目标: 培养学生热爱大自然的情感和探索科学奥秘的兴趣。 二、教学重点 1.理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。 2.学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 三、教学难点 1.理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 2.概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。 四、教学方法与手段 本节课的教学充分体现了新课程标准的精神,即在学生的学习中,注重知识与能力、过程与方法,情感态度和价值观三个方面的共同发展。教学方法具体如下: 1.朗读法。生动的说明易于激发读者的阅读兴趣。基于这一点,我引导学生采用多种形式的朗读,在朗读中感悟事理。 2.讨论法、点拨法。引导学生充分发挥集体的智慧,自主学习、合作探究,共同分享合作的乐趣,感受成功的喜悦。在学习过程中我做以适当的点拨。 3.竞赛激励法。初中生有好胜心理,在训练学生快速筛选信息时,宜用此法,激发他们的参与热情和学习兴趣。 4.涵泳品味法。对语言的理解运用尤须如此。 5.延伸拓展法。采集几则农谚,说说它们包含的物候知识,便于把课堂学到的知识转化为能力。 本课以多媒体课件为辅助教学手段。 五、教学设想: 本单元说明文的教学是在前一单元基础上进行的,学生对说明文的体裁、说明顺序和说明方法已有一定了解。因此,在教学本文时应引导学生了解本文说明的对象及其特征,理清说明的顺序、条理,理解说明事物时所运用的语言的特点。 全文用一个课时进行教学。先引导学生分析课文,从总体上把握课文的内容和结构。再引导学生对课文进行深入细致的讨论和研究,以进一步掌握本文的说明方法和语言特点。 六、教学过程: 第一环节:激发兴趣,导入新课。(多媒体显示春、夏、秋、冬四幅美丽的

《大自然的语言》教案(1)

《大自然的语言》教案 ●教学目标 1.整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并练习概括要点,逐步提高学生阅读科普文的能力。 2.理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。 3.揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,增强语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。 4.激发学生热爱科学探索科学奥秘的志趣,培养他们注重观察、讲究实证的科学态度。 ●教学重点 1.理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。 2.学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 ●教学难点 1.理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 2.概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。 ●教学方法 1.朗读法。生动的说明易于激发读者的阅读兴趣。基于这一点,教师宜引导学生采用多种形式的朗读,在朗读中感悟事理。 2.讨论法、点拨法。 3.竞赛激励法。初中生有好胜心理,在训练学生快速筛选信息时,宜用此法,激发他们的参与热情和学习兴趣。 4.涵泳品味法。对语言的理解运用尤须如此。 5.延伸拓展法。扩展运用从课文中学到的物候知识,采集几则农谚,说说它们包含的物候知识,便于把课堂学到的知识转化为能力。 ●课时安排2课时 ●教学过程 第一课时 [教学要点] 朗读课文,初步感知文意;筛选主要信息,整体把握文意;划分段落层次,理清文章的说明顺序;探究局部说明顺序,学习作者说明的技巧。 [教学步骤] 一、导语设计 设计(一) 第三单元我们学习了五篇说明文,它们都属于事物说明文。这个单元我们开始学习说明文的另一种类型,即事理说明文。今天我们学习《大自然的语言》。 设计(二) 语言,“人类最重要的交际工具”(列宁语)。我们人类通过语言输出信息,获取信息,服务于学习、工作、生活,人类社会才得以生存和发展。同时,人类在生产、生活中不能没有一个信息来源“大自然的语言”。大自然也有“语言”吗?它告诉我们人类什么?有什么意义?今天我们来学习一篇介绍“大自然的语言”的说明文《大自然的语言》。 设计(三) 多媒体显示春、夏、秋、冬四幅美丽的图画。 春柳的飘逸,夏荷的袅娜,秋枫的激情,冬梅的傲岸,如诗如画,各具风韵,这就是物候现象。今天我们就来学习一篇有关物候学知识的文章——《大自然的语言》。作者是我国著名的科学家竺可桢先生。(板书文题、作者) 二、朗读课文,整体把握文意 1.多媒体显示一年四季从春到夏到秋到冬的风景。声屏显示课文朗读。学生听读,初步感知文意。 2.教师提示需要积累的词语。 多媒体显示: 3.学生读课文两遍,然后根据要求,快速准确地筛选信息,整体把握文意。 多媒体显示阅读要求如下: (1)什么叫物候?什么叫物候学? (2)物候观测对农业有什么重要意义? (3)决定物候现象来临的因素有哪些? (4)研究物候学有什么意义? 学生分头筛选信息,然后用课文中的句子或用自己的话概括。请最先完成的同学举手示意,教师为学生计时。历时最短的十位同学决出之后,教师按照先后次序要求学生展示阅读成果,最后选出历时最短,成果最好的同学,授予他“阅读小标兵”的称号。 学生明确:

大自然的语言

大自然的语言 我们今天就来学习说明文阅读方法之一,抓关键词、关键句

什么是关键词?如“首先,其次这样表示前后顺序的词,还,也,此外等连词,这、这些等代词”。 关键句一般是段落中概括总结性的句子,或是能体现段落中心思想的句子,一般在段落开头或结尾,根据关键词能够准确定位关键句。 下面同学们再次阅读文章,找关键词、关键句,并且根据关键句来概括,文章介绍有关物候哪些方面的知识?概括好了就在旁边做标注。你找到的关键句是?好,通过这个关键句你能概括这是在讲关于物候哪方面的知识?那这个关键句是否能概括这一部分的主要内容? 1、你找到的关键句是?这样看来,花香鸟语、草长莺飞,都是大自然 的语言。这是有关物候什么知识?什么是物候?那什么是物候这句话需要结合上下文,我们先把它放一放。 2、关键句是这些自然现象,我国古代劳动人民称它为物候。你通过这句话能了解物候的什么知识?什么是物候、物候的定义。这些自然现象是哪些?往哪里找? 3、你的关键句是?到了近代,利用物候知识来研究农业生产已经发展为一门科学,就是物候学。这是有关物候的什么知识?物候学的定义。 4、物候观测使用的是“活的仪器”,,物候观测的数据……,这是什么知识?物候观测数据,这段主要是想说明物候观测数据吗?作者写物候观测数据主要是想说明什么?关键句是“物候对于农业的重要性就在这里”,从关键句中概括有关物候的什么知识?物候对于农业的重要 性。关键句并不一定是段落开头第一句话,重要的是能概括段落 主要内容物候对于农业的重要性就在这里。通过这个关键句你能概括出这部分

是在说明有关物候哪方面的知识?找同学说物候对于农业的重要性 是什么?注意关键词,这里 5、你的关键句是?物候现象来临决定于哪些因素?所以这部分就在 讲物候现象决定因素,哪些因素?纬度、经度、,可不可以把这几个决定因素调换顺序?首先是咼下,其次 ........ 为什么不行?首先是第一,第一个因素就是最主要的因素,所以决定物候现象的这几个因素是按照什么顺序排列?由主到次写作顺序。这部分的关键词是…… 所以理清关键词还能帮助我们思考文章的写作顺序。 6、还有关键句吗?物候学这门学科接近生物学中的生态学……通过 这个关键句你能概括出本段的主要内容吗?不是所有的关键句都在 开头,你要找能帮助你概括段落大意的句子。哪一句? 你的关键句是?此外还有多方面的意义。从中可概括这部分阐述物候的什么知识?物候学的意义,你说一下有哪些意义?这部分的关键词有“首先,还,也”,这些关键词分清主次,说明这几句是围绕一个方面进行说明的。 关键句找的差不多了,你能不能完整的说一下本文的写作思路? (提 示:哪几段写了什么?) 所以我们再来看这四个问题,什么是物候?什么是物候学?这是第三自

《大自然的语言》教学设计-大自然的语言优秀教案

《大自然的语言》教学设计I大自然的语言 优秀教案 《大自然的语言》教学设计一、目标确定的依据1.《课 标》要求: (1)阅读说明性文章,能把握文章的基本观点,获取主要信息; (2)对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法,并能运用合作的方式,共同探讨、分析、解决疑难问题; (3)在阅读中了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式。 2.教材分析:《大自然的语言》是部编版八年级下册第二单元第5课,是一篇说明文。文章主要介绍了物候的相关知识以及影响物候的因素和研究物候的意义。文章结构清晰、条理分明、语言生动活泼,比较能吸引学生阅读兴趣。 3.学情分析:有了八年级上册说明文的基础,学生对说明文这种文体并不十分陌生,具备一定的文体知识积累。对于说明对象及其特征、说明顺序、说明方法及其作用、说明文语言特征等知识点已有所储备,便于开展教学。 二、学习目标1. 体会行文结构的清晰和严密性。

2.理解“举例子”这种说明方法及其作用。 三、评价任务1. 能理清本文行文结构。 2. 能知晓如何用精当的例子来说明一种事理。 四、学习过程导入:今年1月份,我国台湾著名文学家林清玄先生驾鹤西去,他有一篇文章叫《秋天的心》,那篇文章开篇写到:“我喜欢《唐子西语录》中的两句诗:山僧不解数甲子,一 叶落知天下秋。这是说山上的和尚不知道如何计算甲子日历,只知道观察自然,看到一片树叶落下就知道天下都已是秋天了。”其实,不止秋天,其他季节应该都有判断依据,你能仿照这个例子,再写出几句吗? 山僧不解数甲子,知天下春(夏、冬)。 其实,同学们填入的这些自然现象,就像是大自然的“语言”,在向人们宣告所属季节的到来,同时也对人类的生活产生着不可小觑的影响。下面,就让我们一起走进竺可桢先生《大自然的语言》,去一探究竟。 环节一角色代入提炼信息1. 本文的题目是《大自然的语言》,那大自然想向人们诉说什么呢?请同学们朗读课文1、2段,圈画有用信息,然后为大自然代言: 当时,是我想告诉人们。 (设计意图:通过角色代入,理解了有关自然现象与人类生产生活的关系,并通过自己的语言智慧地表达,锻炼了思维,提升了表达能力,使枯燥的说明文以一种有趣的方式呈现。)2. 请同学们默读全文,确定本文的说明对象是什么?(物候) 3. 为何题目

大自然的语言_2

大自然的语言 教学设计(A) 教学设想 这是一篇介绍物候知识的说明文。生动地有条理地说明事物,准确、、生动、简洁的说明语言是本文的学习重点。本文运用举例子的方法来说明事物,其作用何在,以及所举事例能否用别的例子代替,这是学习的难点。 说明文的教学要体现文体特点,在教学本文时应引导学生了解本文说明的对象及其特征,理清说明的顺序、条理,理解说明事物时所运用的语言的特点。通过学习,掌握说明文的特征,以便能学以致用。 训练学生的分析、概括能力是本文教学致的重点。 本文安排两课时。 第一课时 教学内容和步骤 一、激发兴趣,导入新课。 春夏秋冬,斗转星移;草木荣枯,候鸟去来,大自然丰富多彩.那么,这些丰富多彩的物候现象与人类有何关系呢?为什么保护大自然就是保护人类自己呢?带着这些疑问,我们一起来学习《大自然的语言》。 二、学生齐读“预习提示”第一段,整体把握本文说明的内容。

三、学习字词。(出示小黑板或用多媒体教学,字词采用窗口显示,指名学生读,读一个显示一个读音。) 衰草连天——鬓毛衰 连翘——翘尾巴 差异——差遣——差劲——参差 观测——道观 播种——耕种 落叶——丢三落四——落枕 每个词齐读两遍,读准字音。 四、自由朗读课文,标好段序,完成课后练习题~。 五、根据课后练习题一中的四个问题,找出有关起止段落,划分文章结构。 第一部分(1—3):介绍什么是物候和物候学。 第二部分(4-5):物候观测对农业的重要性。 第三部分(6-10):说明决定物候现象来临的因素。 第四部分(11-12):研究物候学的意义。 六、学习课文的第一部分。 (一)齐读第一自然段。 思考:1.本段主要描写了什么? 2.本段是按什么顺序来说明的?标出有关词句。 明确:1.本段以优美生动的写景笔调描写了一年四季丰富的物候现象。 2本段是接春——夏——一秋——冬的时间顺序来写的。表示时间的词语有:

大自然的语言为题作文

大自然的语言为题作文 篇一:大自然的语言我的家乡在福建,它的特产可多啦,有面线糊、花生汤、蚵仔煎等等,其中,我最喜欢的就要属土笋冻了。 土笋冻是圆形的浅白色透明体,样子奇怪极了。它里面有几条像小蛇的白东西,这些东西有长有短的,也有粗有细的,看起来有点可怕,不过没关系,吃起来昧道美极了,又鲜又嫩又脆,吃上几口,就会赞不绝口。 爸爸告诉我:土笋冻是用一种像蚯蚓的小动物制成的胶状体,这种小动物生长在浅海滩涂地里,呈灰白色,圆筒笋状,所以,叫土笋。它营养丰富,有药用价值,当你喉咙疼痛时,吃了它立即就不痛了,具有清凉解热的巧用,好象灵丹妙药。 听了爸爸的话,我想:没想到小小的土笋冻身上能学到这么多的知识。,我要努力学习,还有好多大自然的奥秘在等着我们去解开呢! 篇二:大自然的语言山间散去云烟,林荫渐渐消失,自由鸟演绎天空的高远,落日晕染天际,清泉击石响彻云霄。惬意之情潜入灵魂,魅力自然尽是独到的魅力。 自然是造物的主人,它创造了神奇的景物。 田间小舍装点了寂寞的光景,同时给人带来活力与刺激。孩子们总爱在甩下书包后踩踏沉沉欲谁的落叶小路。四季不同的情境,或肆意或平静,或喧嚣或蓬勃,让人融入自然,依恋自然。难怪那些幸福的孩童是如此着迷。 ————来源网络搜集整理,仅供个人学习查参考

自然有时并非甘于无言的释放宁静,它往往会让你不知不觉大吃一惊。洪水、泥石流、海啸等一系列自然怪癖制约人们肆意妄为地漠视保护。大自然也须被温暖包裹,同样它也像人一样那种时刻都会犯孩子气。如果是这样,撕破它的保护膜它还会悄悄落泪。 篇三:大自然的语言大自然有许多的语言,不信你就仔细观察。看天上的白云,飘得高高,准是大睛天。水里的小蝌蚪不就是黑色的逗号,告诉我们:春天已经到来。大雁向南方飞去,不就像省略号一串,告诉我们:秋天来了。看见蚂蚁向搬家,准是要下雨了。如果把树砍倒,你会发现一圈圈的年轮,那里在告诉你这树几岁了。鱼鳞上也长着圈呢,一圈也是一岁,从不把人欺骗。大自然把三叶虫化石埋在喜马拉雅山,告诉我们从前这里是一片大海。 大自然把巨大的漂砾藏在庐山,告诉我们:以前这里曾是一片冰川大自然还有许多语言,从不把人欺骗。 篇四:大自然的语言大自然的语言是最美的,闭上眼睛,静静的聆听大自然的声音。 有一天大自然里开音乐会了。雷公公先到这里,信心十足的样子。接着风阿姨、雨婆婆……都赶来了。评委们说既要表演的好,又要对大自然有帮助的。 开始了,雷公公轰轰隆隆唱起了歌,歌声真动听,引来了许多观众。雷公公得的分数很高,第一个表演就一马当先了。 风上场了,呼呼跳起舞来。它的姿势非常优美,就像美丽的小天鹅,风追上雷公公了。