肝癌的检测

原发性肝癌早期诊断研究进展

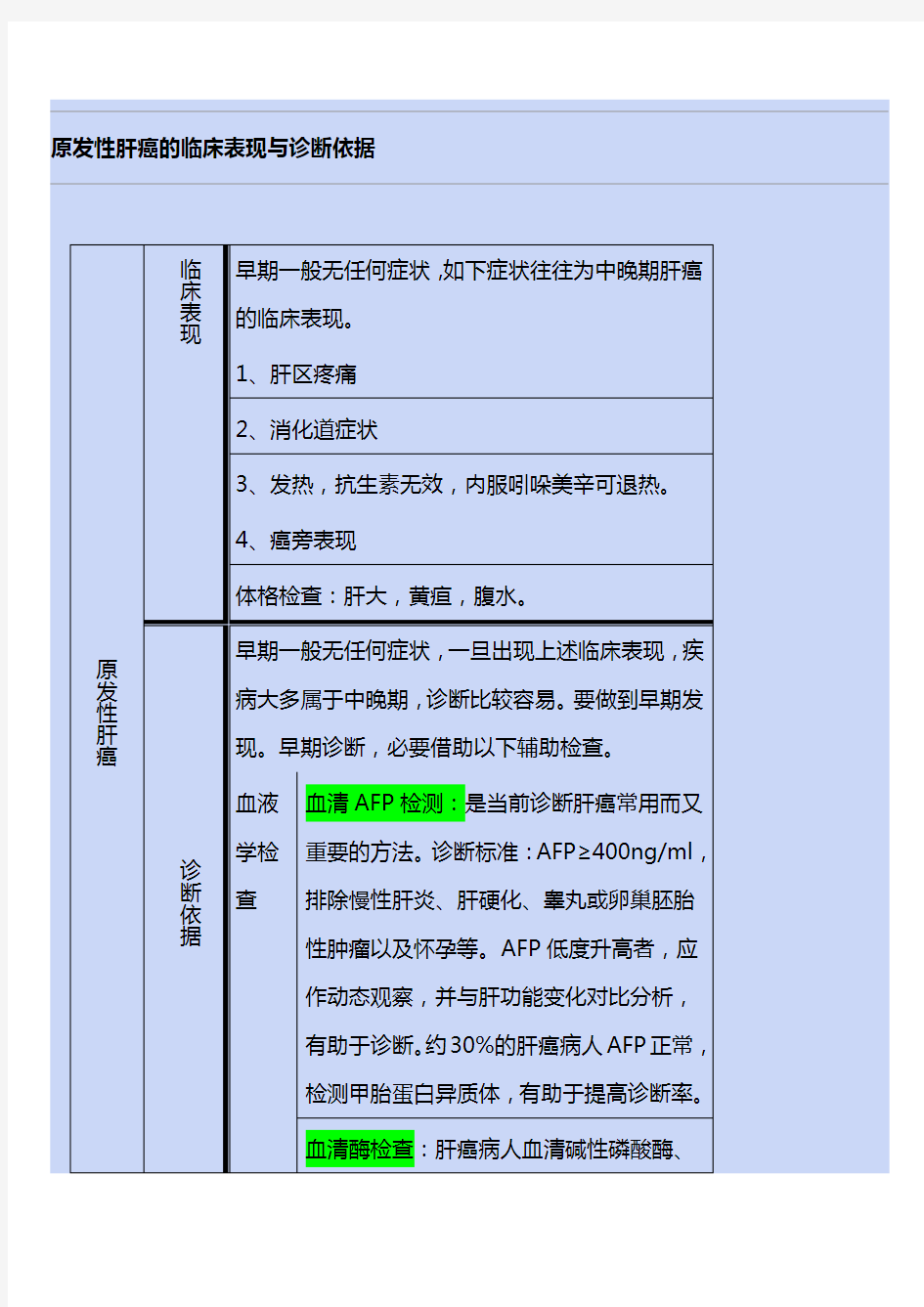

原发性肝癌早期诊断研究进展 原发性肝癌(hepatocellular carcinoma,HCC,以下简称肝癌),是亚洲与非洲地区的高发肿瘤,在诊断原发性肝癌的血清学指标中仍主要依赖甲胎蛋白(AFP)含量的测定,然而并非所有肝癌患者的肝细胞都分泌AFP,仍有30%~40%左右的患者(特别是小肝癌)AFP呈阴性或低浓度。肝癌的理想标志物,应存在于肝癌患者血清中,具有高度敏感性,而不存在于其他肿瘤,没有假阳性,能用于早期诊断,监测治疗反应及估价手术切除的完全程度和复发的早期发现,并能很快从血清(或血浆)中检测出来。因此,联合AFP等多种肿瘤标志物发现早期肝癌已经成为当前最简单有效的方法。本文就几种主要TM在肝癌早期诊断中的研究与应用进展做一综述。 1 甲胎蛋白 AFP作为肝癌标记物的价值已得到公认,通过它的检测发现和诊断,为肝癌早期诊断和肝癌早期治疗提供了有价值的依据。但是,AFP检测方法在肝癌诊断中也有其限制。最大限制是约有30%~40%肝癌患者血中AFP值在正常范围内,其AFP检查阴性,因而早期诊断还需要其他肝癌辅助诊断手段。另外,在AFP呈阳性肝癌中,与肝炎、肝硬化等活动期鉴别也非易事。就总体而言,AFP 浓度高低与肿瘤大小和预后相关,但就个体而言,AFP值低不一定是肿瘤小和预后良好,还要和一些引起AFP升高的其他疾病鉴别。 2 肝癌特异性γ谷氨酰转移酶(HS GGT)、GGTmRNAH亚型 肝癌患者血清γ谷氨酰转移酶(GGT)活性显著升高,但特异性较差,大多数良性肝、胆、胰疾病患者GGT活性也可增高。应用聚丙烯酰胺梯度凝胶电泳可将GGT分成1~12条区带,其中Ⅱ、Ⅰ′ 、Ⅱ′被称为肝癌特异性 GGT(HS GGT)。对AFP假阴性肝癌(<50μg/L)和小肝癌的诊断率分别为84.0%,78.6%(AFP仅为50%)。与AFP浓度或肿瘤大小无明显相关[1]。 3 异常凝血酶原 异常凝血酶原是由肝脏合成的凝血酶原前体,不能转化为具有凝血活性的凝血酶原而释放入血。其结构N端氨基酸未羧化,失去酶活性,肝癌时肿瘤丧失羧基酶基因表达。1999年日本Nomura采用新的免疫电子化学发光测定技术,提高了异常凝血酶原的检出率。但是,敏感性较差。 4 αL岩藻糖苷酶 αL岩藻糖苷酶(αLfucosidase, AFU)是存在于多种组织中的一种溶酶体酸性水解酶,其对早期肝癌诊断的特异性达82.6%(AFP 68.6%)[2],国内外均有学

原发性肝癌诊疗规范(2019版完整版)

原发性肝癌诊疗规范(2019版完整版) 1概述 原发性肝癌是目前我国第4位常见恶性肿瘤及第2位肿瘤致死病因,严重威胁我国人民的生命和健康[1,2]。原发性肝癌主要包括肝细胞癌(Hepatocellular carcinoma,HCC)、肝内胆管癌(Intrahepatic cholangiocarcinoma,ICC)和HCC-ICC混合型3种不同病理学类型,3者在发病机制、生物学行为、组织学形态、治疗方法以及预后等方面差异较大,其中HCC占85%~90%,因此本规范中的“肝癌”指HCC。 为进一步规范我国肝癌诊疗行为,2017年6月原中华人民共和国卫生和计划生育委员会医政医管局主持制定和颁布了《原发性肝癌诊疗规范(2017年版)》。该规范的颁布反映了当时我国肝癌诊断和多学科综合治疗以及研究的状况,对规范肝癌诊疗的临床行为、改善肝癌病人预后、保障医疗质量和医疗安全以及优化医疗资源发挥了重要作用。自2017年至今,在肝癌的诊断、分期及治疗方面国内外新出现了许多符合循证医学原则的高级别证据,尤其是适应中国国情的研究成果。为此,中华人民共和国国家卫生健康委员会医政医管局委托中华医学会肿瘤学分会组织全国肝癌领域的多学科专家,结合目前肝癌临床研究的实际,修订并更新形成《原发性肝癌诊疗规范(2019年版)》(以下简称规范)。本规范参照的循证医学证据等级按照《牛津循证医学中心2011版》进行分级(附录1)。 2筛查和诊断

2.1肝癌高危人群的监测筛查 对肝癌高危人群的筛查,有助于肝癌的早期发现、早期诊断、早期治疗,是提高肝癌疗效的关键。在我国,肝癌高危人群主要包括:具有乙型肝炎病毒(Hepatitis B virus,HBV)和(或)丙型肝炎病毒(Hepatitis C virus,HCV)感染、过度饮酒、非酒精性脂肪性肝炎、长期食用被黄曲霉毒素污染的食物、各种其他原因引起的肝硬化、以及有肝癌家族史等人群,尤其是年龄>40岁的男性风险更大。借助于肝脏超声检查和血清甲胎蛋白(Alpha-fetoprotein,AFP)进行肝癌早期筛查,建议高危人群至少每隔6个月进行1次检查[3]。 2.2肝癌的影像学检查 各种影像学检查手段各有特点,应该强调综合应用、优势互补、全面评估。 2.2.1超声检查(Ultrasonography,US): 超声检查因操作简便、实时无创、移动便捷等特点,是临床上最常用的肝脏影像学检查方法。常规灰阶超声可早期、敏感地检出肝内占位性病变,可鉴别其是囊性或实质性、良性或恶性,并观察肝内或腹腔内相关转移灶、肝内血管及胆管侵犯情况等。彩色多普勒血流成像可观察病灶内血供,同时明确病灶性质及与肝内重要血管的毗邻关系。超声造影检查可提示肝肿瘤的血流动力学变化,帮助鉴别诊断不同性质肝肿瘤,在评价肝癌的微血管灌注和引导介入治疗及介入治疗后即刻评估疗效方面具有优势。超声联合影像导航技术为肝癌的精准定位和实时微创消融提供了有效的手段[4](证据等级3)。术中超声及术中超声造影检查能更敏感地显示肝内直径约

Ang_1_Ang_2和Tie_2表达与肝癌血管生成的关系_何胜利

Ang -1、Ang -2和T ie -2表达与肝癌血管生成的关系 1 233000 安徽蚌埠医学院附属医院肿瘤外科 200240 上海 复旦大学附属肿瘤医院闵行分院肿瘤内科 何胜利,高 勇,刘道永1 ,沈 婕 =摘 要> 目的:检测血管生成素1(Ang -1)、血管生成素2(A ng -2)及其共同受体T ie -2在肝癌中的表达及与肝癌血管 生成的关系。方法:采用免疫组化(SP 法)对53例肝癌标本、30例癌旁组织及10例正常肝组织中A ng -1、A ng -2、T ie -2及CD31标记的微血管密度(M VD )进行检测,分析它们与肝癌血管生成的关系。结果:A ng-2及T ie -2在肝癌组织中的阳性表达率分别为6719%、7515%,明显高于癌旁组织4313%、4213%和正常肝组织2010%、2010%(P <0105);A ng -1在肝癌组织、癌旁组织及正常肝组织中的阳性表达率无显著性差异(P >0105);CD 31标记的M VD 与A ng -2、T ie -2表达密切相关。CD31标记的MV D 与A ng -2、T i e -2在肝癌组织中表达呈正相关(P <0105)。结论:A ng-1、A ng -2和T ie -2的表达在调节肝癌的血管生成中可能起重要作用。 =关键词> 血管生成素; T i e -2 ; 肝癌; 血管生成中图分类号:R 73517 文献标识码:A 文章编号:1009-0460(2009)05-0439-04 R elationship of expression of Ang -1,Ang -2and T ie -2and angi o genesis i n hepat oce llular carcino m a H E Sheng-li ,GAO Yong,LI U Dao -yong,S HE N J ie .D epart m ent of Oncolo gy ,the Affiliated C ancer H os p ital M inhang B ranch,Shangha i 200240,Ch ina =Abstract > O bjective :T o investi gate the expressi on of ang iopo i nti n 1(Ang -1)and its an tagonist,ang iopo i nti n 2(Ang -2)and T ie -2recept o r in hepato ce llular carci no m a(HCC)and the re l a tion w it h tu m or ang i ogenes i s .M ethods :The expressi on o f the A ng -1/2and T ie -2prote i ns w as perfor m ed i n ten nor m a l li ver tissues,30per-i cancer tissues tissues and 53HCC spec i m ens .The i m m unoh isto -che m i ca l technique w as app lied t o detect t he express i on o fA ng -1/2and T ie -2pro te i ns .R esu lts :T he po siti ve rates o fA ng -2and T i e -2in HCCS w ere 6719%and 7515%,si gn ifican tly h i gher t han those in no r m al tissues and per-i cancer ti ss ues(P <0105).T he w as a pos-i ti ve correlati on bet w een m i c ro -vessel density(M VD )and T he strong expression of T i e -2and Ang -2(P <0105).Conc l usion :These da -tas show tha tA ng -1/2and T i e -2expression p l ay an i m portan t role i n t he ang i ogenesi s i n HCC . =K eyW ords > Ang i opo i nti n ; T ie -2; H epatoce llular carci no m a(HCC ); A ng i ogenesis 血管生成素(Ang i o po ieti n ,A ng)在机体和肿瘤血管生成中发挥着重要的作用。其中Ang -1、Ang -2两个配体与它们共同的受体T i e -2与血管生成密切有关。肝癌是典型的富血管性的肿瘤,其生长和转移都依赖血管生成调节因子的调控。血管生成不仅为肿瘤细胞的生长提供了营养,并为肿瘤的浸润和转移提供了通路。本研究旨在探讨Ang -1、Ang -2及T i e -2表达和肝癌组织中血管生成关系。1 资料与方法 111 一般资料 选取我院2004~2007年及外院外科手术切除标本共53例,男性40例,女性13例;30 例癌旁组织均为肿瘤周围未见肿瘤细胞浸润的组织,男性17例,女性13例;正常肝组织10例,男性8例,女性2例。每例标本均经常规病理确诊为肝细胞肝癌。 112 方法 所有的标本均经4%的中性甲醛固定,常规脱水、透明、浸蜡和石蜡包埋,4L m 厚连续切片,分别做HE 和免疫组化染色。采用链酶亲和素-生物素过氧化物酶(SP)进行免疫组织化学染色。试剂Ang -1、Ang -2、T ie -2和CD31抗体及免疫组化试剂盒均购于SANTA CRUZ 公司,免疫组化采用SP 法,兔抗人CD31抗体(Santa Cruz 公司产品)。Ang -1、Ang -2、T ie -2及CD31的工作浓度均为1B 100。

例文:中医药防治原发性肝癌的研究进展

中医药治疗原发性肝癌的研究进展王庆高广西中医学院2001级研究生(专业、学号) 原发性肝癌是我国常见的恶性肿瘤之一。由于发病隐慝,进展迅速,治疗难度大,生存期短,被称为“癌中之王”。当前,对肝癌的治疗仍以手术切除为首要措施,但在临床中大多数患者常不适于根治性切除。运用中医药治疗原发性肝癌药性缓和,副作用小,应用范围广,能提高早、中、晚期原发性肝癌患者的生存质量,延长其生存期。其在临床上的应用在不断地发展。本文就近5年来中医药用于治疗原发性肝癌的有关文献综述如下。 1.辨证论治 目前研究者对肝癌辨治的认识不尽相同,迄今尚未建立起统一的肝癌基本证型和治疗法则。李永健等[1]统计近20年来国内外公开报道的肝癌辨证分型,进行多组间 2检验,结果2492例肝癌最常见的证型依次为①气滞血瘀型;②肝郁脾虚型;③肝肾阴虚型;④肝郁气滞型;⑤脾胃虚型;而肝胆湿热型、湿热内蕴型亦为肝癌证型中常见证型。王榕平等[2]辨证分析了117例肝癌患者,归纳出肝癌的临床四大证型为脾气虚型、肝气郁结型、肝郁脾虚型和肝肾阴虚型,而以肝气郁结型和肝郁脾虚型为主,约占临床患者的98.2%。 由于临床分型及治疗方法不同,临床疗效报道也各异。段平等[3]分3型治疗晚期原发性肝癌21例,肝郁脾虚、瘀毒不化型治以疏肝、健脾、化瘀解毒抗癌之法,方取四逆散合白蛇六味汤加味(柴胡、枳壳、白芍、甘草、白英、蛇莓、丹参、郁金、当归等);脾肾双亏、毒瘀互结型治以健脾补肾、养气血、解毒化瘀抗癌之法,方取四君子汤加味(黄芪、党参、云苓、白术、土茯苓、莪术、山茱萸、枸杞、桑寄生、白花蛇舌草、生地黄、当归等);热毒蕴结型治以清热解毒、泻肝利胆之法,方取龙胆泻肝汤加减(龙胆草、栀子、青皮、白英、龙葵、半枝莲、白花蛇舌草、七叶一枝花、茵陈等);结果生存期平均8.6个月,中位生存期5.0个月,半年、1年及2~5年生存率分别为31.3%、9.5%、4.8%。熊墨年[4]分4型治疗中晚期肝癌30例,肝郁脾虚型用逍遥散或柴胡疏肝散加减(柴胡10g,当归10g,白芍10g,七叶一枝花15g,八月札12g,白术10g,黄芪30g,牡丹皮10g,炒莱菔子15g);气滞血瘀型用自拟化瘀消瘤汤(芍药10g,三棱10g,莪术10g,郁金10g,佛手10g,水红花子10g, 1

肝癌的MRI诊断与鉴别诊断

肝癌的MRI诊断与鉴别诊断 第二军医大学第一附属医院放射科陆建平 磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)的原理完全不同于传统的X线影像学,它是一种多参数成像的新技术,软组织对比优良,提供的信息量最为丰富,能做任意方向的断面成像。十年多的实践证明,MRI具众多突出的优点而对肝内病变的检出、定位和定性,较其他影像学有其独到之处,正逐渐成为大部分肝脏占位病变诊断的主要检查方法之一,部分病变甚至是首选检查。 肝脏是全身最大的器官,结构复杂,病变的种类繁多。MRI有多种检查方法,取决于扫描序列参数的变化组合,也可选择不同种类的造影剂作特殊的增强检查,然而全部MRI扫描方法都用于每一例检查是不现实的,因此检查前当班医生明确检查目的、解决什么样的问题至关重要。例如对疑有肝脏占位的患者,MRI检查通常要明确病灶的有无、多少、精确的部位、内部质地、病灶内血供、门腔静脉有无受累甚至组织的特异性等等。要达到这些目的,检查前应详细了解病史及体征,与临床医生作必要的沟通,深入研究其他已经完成的影像检查材料,然后选择有针对性的扫描方法及序列。此外,当今国内MR机的品牌很多,场强高低不一,图像质量参差不齐,每一位医生必须熟知所使用机器的特性,从诊断的角度出发,充分发挥机器优势,避免无效的检查,尽可能减少患者的精神及经济负担。我们认为中高场MR机的肝脏检查才能保证图像质量,满足诊断要求。 一、肝癌的MRI检查技术 随着MR机性能的改善,可供选择的扫描条件、序列很多,参数变化很大,何为肝脏MRI最佳常规扫描方法确实难以规范,基本原则是优先保证图像质量,力争获取更多病灶信息,兼顾省时快速。 (一)扫描前准备 1.病人须禁食检查前一餐,以防胃肠道内容物与病变相混淆或掩盖病变。检查前30分钟可口服0.1~0.2mmol/L浓度的枸缘酸铁胺溶液500~1000ml,作为阴性对比剂,以区别胃肠道与肝脏。也有使用阳性对比剂,如钆-二乙烯五胺乙酸(Gd-DTPA)的稀释液,其效果不如阴性对比剂。 2.病人取仰卧位,将肝脏部位放置在体部线圈或相控阵线圈的中央,嘱病人不必紧张,平静呼吸。如果采用非屏气扫描序列,最好用腹带加压上腹部,减少由腹式呼吸引起的伪影,过分肥胖者使用腹带效果不甚理想。目前在多数大型教学医院,通常拥有新颖的高场MR机(场强1.5T以上),一般选择使用腹部相控阵线圈,可明显提高图像的信噪比和空间分辨率,肝脏检查因此而被改进为常规的屏气扫描。 3.对需作屏气扫描的患者,宜先训练屏气方法,并告知大约屏气时间。 4.对需作增强的患者可预置非金属针管及抗凝导管,也可预接高压注射器。 (二)平扫 横断面成像是肝脏扫描的基本方位,层厚要求在8mm 以下,层间距1mm左右,共15~20层覆盖整个肝区,扫描野头足侧各加一个饱和区可减少呼吸运动及血管搏动伪影。 1.T1加权像

2019年肝癌临床研究进展

2016年肝癌临床研究进展 回顾了一下2016年的肝癌研究进展,总结如下。流行病学在美国,肝癌是唯一一种发病率和死亡率均呈上升趋势的恶性肿瘤。为此,美国NIH预测了现在至2030年期间美国肝癌的发病情况。基于2000年至2012年的肝癌发病特征,研究者发现,目前肝癌发病人数上升的主要在于1959年之前出生的人群的贡献,而在1960-1969年出生的人群中,肝癌的发病率已经在下降。基于不同人种的肝癌发病率变化趋势,整体而言,无论是男性还是女性,在2030年之前,肝癌的发病率还是会继续上升。早期肝癌的根治性治疗包括我国在内,终末期肝病模型(MELD)是确定肝病患者接受肝移植优先性的依据。在2016年年初,OPTN/UNOS更新了MELD评分的计算方式,将患者的血清钠水平纳入了新的评分系统,被称为MELD-Na。MELD-Na是在原有的MELD 评分(MELD(i))基础上进一步计算,计算公式是:MELD-Na = MELD(i) + ×(137-Na)–[×MELD(i)×(137-Na)]。如果血清钠低于125 mmol/L,则被设定为125;如果高于137则被设定为137。根据美国和欧洲肝病学会指南,伴血管侵犯的肝癌患者已属晚期,不适合接受手术等根治性治疗手段。但这观念一直受到包括日本在内的亚太地区学者的挑战。来自日本的一项回顾性研究中,研究者发现,部分伴有门脉癌栓

的患者接受手术依然有意义。6,474名合并门脉癌栓的患者纳入了该研究,其中2,093例接受了肝切除手术,4,381例接受了其他治疗。经过匹配分析,肝切除组的中位生存时间显著较长(年vs 年,P除非癌栓已经侵犯了门脉主干,否则还应该积极争取手术。中期肝癌的介入治疗经肝动脉化疗栓塞(简称介入)是中期肝癌的标准治疗方式,对于这部分患者,进一步提高介入的疗效是研究者探索的热点。在一项单中心的随机对照研究中,相比较传统的介入方式,使用阿霉素洗脱微球未显示出优势。该研究对比了使用普通微球或阿霉素(150 mg)洗脱的微球进行栓塞的安全性和疗效。研究一共募集了101例患者,结果显示,两组之间的副作用和疗效均没有显著差别。主要终点方面,两组的客观缓解率分别为%和%,次要终点方面,包括无进展生存期(月vs 月,P=)和总体生存期(月vs 月,P=)都没有显著差别。此外,在介入基础上加用贝伐单抗亦不能提高疗效,反而可能带来更多副作用。索拉菲尼则是晚期肝癌患者的标准药物治疗,将索拉菲尼的适应证扩大至中期肝癌,与介入联用,则不能进一步提高介入的疗效。在今年年初公布的SPACE研究已经已经得到了这一结论。这是一项全球多中心、随机、双盲、安慰剂对照的2期临床研究,中国大陆也有两个中心参与其中。介入治疗使用的阿霉素洗脱的微球,所入组的患者是中期的多发肝癌患者,这些患者无大血管癌栓或肝外转移。研

uPAR在肝癌中的表达及其与肝癌临床病理因素的关系

第22卷第3期 中国现代医学杂志Vol.22No.3 2012年1月China Journal of Modern Medicine Jan.2012 收稿日期:2011-10-29在肝细胞肝癌的预后影响因素的大量临床研究 中,已发现了众多与肝癌预后有关的临床影响因素, 包括性别、年龄、肝硬变程度、AFP 、肿瘤大小、门静 脉癌栓、肿瘤包膜及Edmondson 分级等。近年来,尿激酶型纤溶酶原激活剂(urokinase-type plasminogen activator ,uPA )系统在肿瘤浸润和转移中的重要作用 文章编号:1005-8982(2012)03-0047-04 ·临床论著· uPAR 在肝癌中的表达及其与 肝癌临床病理因素的关系 刘双海1,李德春2 (1.东南大学医学院附属江阴医院肝胆外科,江苏江阴214400; 2.苏州大学附属第一医院普外科,江苏苏州215006) 摘要:目的探讨尿激酶型纤溶酶原激活受体(uPAR )在肝癌中的表达意义,与肝癌临床病理因素及预后 的关系。方法通过免疫组化检测uAPR 在肝细胞肝癌及癌旁组织和正常肝组织中的表达,并对uPAR 在肝 癌中的表达水平和肝癌的诸多临床病理因素进行相关性分析。结果肝癌中的uPAR 表达显著高于相应的癌 旁组织及正常肝组织(P <0.05),uPAR 的表达随肝癌分化程度的降低有上升趋势,并且和肿瘤包膜侵犯及门脉 癌栓密切相关(P <0.05);与瘤体大小、年龄大小、性别差异、有无肝硬变、AFP 高低及HBsAg 状况无明显关系 (P >0.05)。结论uPAR 可能在肝癌的侵袭、转移过程中起重要作用,并与肝癌的恶性生物学行为及预后密切 相关。 关键词:尿激酶型纤溶酶原激活受体(uPAR );肝细胞性肝癌;侵袭;转移;预后 中图分类号:R 735.7文献标识码:A Expression of uPAR in HCC and the relationship between uPAR and the clinical pathological factors of HCC LIU Shuang-hai 1,LI De-chun 2 (1.Department of Hepatobiliary Surgery,Jiangyin Hospital Affiliated to Medical school of Southeast University,Jiangyin,Jiangsu 214400,P.R.China;2.Department of General Surgery,the First Affiliated Hospital to Suzhou University,Suzhou,Jiangsu 215006,P.R.China) Abstract:【Objective 】To study the expression of uPAR in hepatocellular carcinoma (HCC),to investigate the relationship between the expression of uPAR and the clinical pathological factors of HCC,and to assess the role of uPAR in prognosis of HCC.【Methods 】The expression of uAPR in HCC,adjacent tissue to HCC and normal liver tissue was detected immunohistochemically,and its correlation with the clinical pathological factors of HCC was an - alyzed.【Results 】The expression of uPAR in HCC was significantly higher than that in adjacent tissue and normal liver tissue(P <0.05),uPAR expression was rising when the differentiation of HCC decreasing,the level of uPAR ex - pression was significantly correlated to the tumor capsular invasion and portal vein tumor thrombosis (PVTT)(P < 0.05),but it had no significant correlation with the tumor size,age,sex,cirrhosis,AFP level and HBsAg status (P > 0.05).【Conclusion 】uPAR may play an important role in HCC invasion and metastasis,uPAR expression was closely correlated with malignant biological behavior and prognosis of HCC. Key words:urokinase-type plasminogen activator receptor (uPAR);hepatocellularcarcinoma (HCC);invasion; metastasis;prognosis 47··

腹腔镜精准左半肝切除治疗原发性肝癌的疗效观察

腹腔镜精准左半肝切除治疗原发性肝癌的疗效观察 发表时间:2019-01-10T15:09:08.143Z 来源:《心理医生》2018年36期作者:罗宏波1 陈春雷2(通讯作者) [导读] 原发性肝癌采用腹腔镜精准左半肝切除治疗效果较好,可有效缩短手术时间以及住院时间,减少术中出血量,降低并发症发生率。(1广东医科大学广东湛江 524000) (2广东医科大学附属第二医院广东湛江 524000) 【摘要】目的:探讨原发性肝癌采用腹腔镜精准左半肝切除治疗的临床疗效。方法:将我院2017年6月至2018年6月期间的原发性肝癌患者60例进行分组研究,对照组30例行常规开腹肝癌切除术治疗,观察组30例行腹腔镜精准左半肝切除治疗,对手术时间、术中出血量、入住ICU时间、胃肠功能恢复时间、住院时间以及并发症发生率进行分析。结果:观察组手术时间、术中出血量、入住ICU时间、胃肠功能恢复时间、住院时间以及并发症发生率明显低于对照组,P<0.05。结论:原发性肝癌采用腹腔镜精准左半肝切除治疗效果较好,可有效缩短手术时间以及住院时间,减少术中出血量,降低并发症发生率。 【关键词】原发性肝癌;腹腔镜精准左半肝切除;临床疗效 【中图分类号】R735.7 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2018)36-0193-02 原发性肝癌是肝胆外科常见的肿瘤疾病类型,对患者身心健康均具有严重影响,临床对原发性肝癌的治疗一般采用手术切除,常用的手术方式主要有开腹手术以及腹腔镜手术,开腹手术对患者的创伤较大,出血量较多,并且术后需要大量使用止痛药来缓解疼痛,而随着医疗技术不断发展,腹腔镜手术经验越来越完善,相关器械设备也不断改进,腹腔镜精准左半肝切除已成为临床治疗原发性肝癌的有效术式[1]。本次研究对原发性肝癌采用腹腔镜精准左半肝切除治疗,总结如下。 1.资料与方法 1.1 一般资料 本次研究时间范围在2017年6月至2018年6月期间,对象为60例原发性肝癌患者,分组方法为随机数字表法,组别分别为观察组与对照组,各30例,其中观察组男性患者17例,女性患者13例;年龄最小53岁,最大72岁,平均年龄(62.5±8.5)岁。对照组男性患者19例,女性患者11例;年龄最小54岁,最大73岁,平均年龄(63.5±8.5)岁。两组患者各项资料均在研究标准内(P>0.05)。 1.2 方法 1.2.1对照组行常规开腹肝癌切除术治疗让患者取仰卧位,对其进行全身麻醉之后持续进行心电监护,进行常规消毒铺巾,然后在病灶部位进行切口,逐层分离皮肤以及皮下组织,扫查病灶并彻底切除,同时对相关淋巴结进行清扫。 1.2.2观察组行腹腔镜精准左半肝切除治疗全身麻醉之后让患者仰卧头高足低位,进行持续性心电监护,然后在其脐上进行1cm切口,穿刺成功之后在其中置入气腹针,并为患者建立人工气腹,将气腹压力保持在12~15mmHg,然后置入10mm Trocar,对患者腹腔内的具体情况进行探查,明确病灶的位置、大小、分布情况以及与周围脏器的关系,之后在右锁骨中线、左肋缘下锁骨中线以及右肋缘下腋前线进行穿刺,穿刺时需要围绕病灶进行,分别置入5mm、10mm以及5mm Trocar。之后解剖第一肝门并对门静脉左支以及左肝动脉进行游离,之后采用钛夹将其夹闭,然后采用超声刀切断肝组织,距离第二肝门较近时使用超声刀对肝静脉进行分离,之后将其离断,在处理过程中需要切割闭合器来降低手术难度,期间密切监测患者的生命体征[2]。 1.3 疗效观察指标 对手术时间、术中出血量、入住ICU时间、胃肠功能恢复时间、住院时间以及并发症发生率进行分析。 1.4 统计学方法 采用软件SPSS17.0处理数据,计量资料以均数±标准差表示,t检验,计数资料以[n(%)]表示,χ2检验,P<0.05为存在统计学意义。 2.结果 2.1 相关指标 观察组手术时间、术中出血量、入住ICU时间、胃肠功能恢复时间、住院时间明显低于对照组,P<0.05。详见表1。 2.2 并发症发生率 观察组并发症发生率与对照组相比较低,P<0.05。详见表2。 表2 并发症发生率[n(%)]

原发性肝癌与炎症关系的研究进展

原发性肝癌与炎症关系的研究进展 摘要原发性肝癌是最常见的恶性肿瘤之一,与炎症密切相关。在我国,肝癌患者中约大多数有慢性乙型病毒性肝炎感染病史;在欧美及日本,肝癌与丙型病毒性肝炎有关。本文总结原发性肝癌与炎症关系的最新研究进展,探讨多种炎症介质对肝癌发生、转移的促进机制,通过阻断相关炎症介质作用,探索出抑制原发性肝癌的发生、发展,减少复发、转移的新治疗途径。 原发性肝癌(primary hepatic carcinoma PHC)是世界卫生组织公布的十大恶性肿瘤之一,全世界每年新发及死亡病例约占所有恶性肿瘤的5.4%。最新的流行病学调查结果显示,其发病率及死亡率均有上升趋势。原发性肝癌是一种与炎症密切相关的恶性肿瘤,炎症在肝癌的发生和转移过程中具有促进作用[1][2]。本文就原发性肝癌与炎症关系的研究作一综述。 概述 Rudolph Virchow[3]第一次提出炎症在恶性肿瘤进展中起一定的作用,认为慢性炎症可促进肿瘤的生长;随后Wiemann B[4]证明:通过给患者注射化脓性链球菌和粘质沙雷菌引起的急性炎症可使部分患者的恶性肿瘤退化。目前炎症与肿瘤关系的研究成为热点。 大量流行病学调查提示:炎症是导致肿瘤发生或促进肿瘤发展的最主要因素之一,约20%的恶性肿瘤由炎症诱发或促进[1] [2] [5]。炎症与肿瘤发展的多个环节相关,包括肿瘤细胞形成、进展、逃逸、增生、浸润、血管生成、转移。炎症引起恶性肿瘤的分子和细胞机制尚未完全明确,有研究认为:炎症发生后,炎性细胞在迁入炎症部位的过程中产生大量的活性氧、活性氮物质,而且在慢性炎症过程中,内生抗氧化机制的抑制作用也可以产生超负荷的活性物质,这些活性物质诱导DNA损伤,破坏增生细胞的基因稳定性,最终在炎症和活性物质的反复破坏下,细胞基因改变,包括点突变、基因缺失、基因重组[6]。 在我国,原发性肝癌患者中约1/3有明确的乙型病毒性肝炎病史,欧美及日本,肝癌主要与丙型肝炎病毒感染及酒精性肝病有关。肝癌与肝炎病毒、酒精性肝病的关系,国内外已有大量研究,部分机制已经阐明。研究证实:乙型肝炎病毒(HBV)是一种DNA病毒,它可以整合插入宿主基因组,改变宿主体细胞基因的表达,导致宿主细胞基因组的不稳定,易发生基因改变,从而转化为肝癌细胞[7];丙型肝炎病毒(HCV)为单链RNA病毒,可以和多种细胞蛋白作用,促进肝细胞向肝癌细胞转化[8];酒精性肝病诱导肝癌形成过程中,酒精产物乙醛可直接损伤肝细胞或乙醇代谢产生的反应性氧化剂和脂质过氧化物直接造成DNA损伤[9]。原发性肝癌通常发生在慢性肝损伤的基础上,包括慢性肝炎、肝硬化,这些被认为是癌前病变。慢性肝损伤引起的炎症反应促进肝硬化的发展,并且激活了肝细胞的再生能力[10]。肝脏的修复机制若被短暂的激活,肝脏的结构和功能可迅速恢复,修复机制的持续激活可促进肝癌的形成和发展,肝炎病毒感染和长期饮酒可激活先天性免疫功能,维持持久的炎症反应,从而促进肝癌的形成和发展[11]。 目前研究已证明,在炎症与癌症的关系中,许多炎症介质具有重要作用。炎症介质产生于炎症反应过程中,也可以由肿瘤细胞产生,其中起关键作用的炎症介质包括环氧化酶-2(cyclooxygenase-2,Cox-2)、核转录因子—kappaB(NF-kB)、肿瘤坏死因子(TNF-α)、补体系统。. 原发性肝癌与Cox-2 环氧化酶(cyclooxygenase,Cox)是花生四烯酸转变为前列腺素的限速酶,又称前列腺素内过氧化物合成酶,是一种完整的膜结合蛋白,至少有三种形式:Cox-1位于内质网,属于结构型基因,多种正常组织

MCT1在肝癌中表达的意义

MCT1在肝癌中表达的意义 摘要】目的通过免疫组化方法检测人肝癌中MCT1的表达,探讨其表达与肿瘤 临床及病理学的关系。方法收集2002年-2009年间40例肝癌手术切除标本,对 照组30例为正常肝组织。将肝癌标本和对照正常肝组织标本制成石蜡切片并进 行免疫组化染色,检测不同病理级别及临床分级肝癌组织标本和对照标本MCT1 的表达水平。结果肝癌标本中有MCT1高表达,且临床病理级别高的肝癌组中表 达水平低于临床病理级别低的肝癌组,差异有统计学意义。结论肝癌中存在MC T1的高表达,且M C T1表达水平与病理分级程度密切相关。MCT1与肝癌患者临 床预后相关,表达水平高,更易复发,且生存期较短。 【关键词】单羧酸转运蛋白-1(MCT1) 肝癌 肝细胞癌(H C C)是世界范围内常见的恶性肿瘤,是目前发病率高、治疗困难、死亡率高的恶性肿瘤,我国肝癌的死亡率在所有恶性肿瘤中居第二位。如何预测 和防治肝癌的侵袭转移和复发是当今肝癌研究的重点之一。目前在宫颈癌及恶性 黑色素瘤细胞上已经证实,M C T s与肿瘤细胞的糖酵解及细胞外低P H密切相关,而通过s i R N A抑制M C T s的表达可以导致细胞糖酵解代谢能力下降,细胞泵出 乳酸能力下降,细胞外P H上升,从而导致细胞凋亡,达到抑制肿瘤生长的作用[1]。而目前国内外在肝癌上进行M C T的研究还较少,本研究希望通过免疫组化 方法检测人肝癌中M C T1的表达,探讨其表达与肿瘤临床及病理学的关系,从而为肝癌的临床治疗提供理论基础。 1 资料与方法 1.1临床资料收集本院病理科正常肝组织标本30例(肝良性病变旁的正常肝 组织),外科肝癌(H C C)手术切除组织标本(2002-2009年)40例,肝癌组中男性28例,女性12例,年龄34.8-68.5(51.2±10.5)岁。所有肝癌患者术前均未接受放疗、化疗和免疫治疗。 1.2实验试剂及设备 M C T1鼠抗人单克隆抗体(浓缩型,工作浓度1:100)(S A N T A公司);链霉素抗生物素蛋白-过氧化物酶(S-P)免疫组化试剂盒(北京中山生 物有限公司);D A B显色试剂盒(北京中山生物有限公司)。 1.3实验方法正常组织及肿瘤组织均制作组织切片,进行HE染色及免疫组化 染色,采用SP免疫组化染色方法。 1.4结果判定 M C T1阳性表达表现为主要在细胞膜上的棕黄色线条状染色, 在细胞浆内亦可见少量黄色点片状染色,但比胞膜染色浅。M C T1表达强度根据 阳性表达细胞所占的百分比来判断:<20%细胞呈阳性表达为阴性“-”;≥20%细胞 呈阳性为阳性“+”,阳性标本中若≥40%细胞呈阳性则再定为强阳性“++”[2]。 1.5统计学方法所有数据采用S P S S11.5统计学软件进行统计学分析,计数资料采用x2检验,计量资料采用t检验,相关性分析采用S p e a r m a n等级相关 性分析,P<0.05为具有统计学意义。M C T1的表达以“-”,“+”,“++”来表示为计 数资料,统计3种表达等级各自的切片数量,所得数据资料进行x2检验。 2 结果 2.1实验组及对照组患者一般情况及病例情况分析 实验组及对照组在性别构成、年龄构成等一般情况无统计学差异,具有可比 性(P>0.05),详见表1。 2.2 MCT1在肝癌组织及正常肝组织的表达

肝癌的基因治疗

中国现代普通外科进展Chin J Curr Adv G en Surg ?前沿与进展?Current Situation and Advance?2004年6月 第7卷 第3期 J un.2004Vol.7No.3 肝癌的基因治疗 王建立 徐克森 寿楠海 山东大学齐鲁医院普外科 (山东 济南 250012) 【关键词】肝肿瘤?基因疗法 【中图分类号】R735.7 【文献标识码】A 【文章编号】100929905(2004)0320133203 肝癌对化疗和放疗均不敏感,能手术根治仅占15%,其他的治疗效果也不理想。近几年随着分子生物学技术的不断发展和人们对肿瘤发病机制的不断认识,基因治疗原发性肝细胞癌取得了很大进展,本文就此作一综述。 1 基因治疗的策略 1.1 免疫基因治疗 主要集中在细胞因子和共刺激因子这两类基因上。 细胞因子在肿瘤免疫基因治疗中占重要的地位,导入免疫反应相关的细胞因子基因,使其在目的细胞稳定表达,可使肿瘤细胞周围的细胞因子浓度提高,对肿瘤细胞产生直接的杀伤作用;另一方面这些细胞因子可以诱导和增强机体的抗肿瘤免疫反应。目前用于抗肿瘤的细胞因子有四类:白介素(IL S),干扰素(IFN2αβγ),肿瘤坏死因子(TNF2αβ),集落刺激因子(CSF)。He2P等以质粒PCDNA3作载体介导IL22基因治疗人的原发性肝癌取得了良好的效果1。Barajas2M2等以腺病毒为载体介导IL22基因治疗鼠的原发性肝癌,2周后肿瘤完全消失。干扰素调控因子1(IRF21)转染肝癌细胞后,能诱导IFN2B的分泌,通过上调MHCⅠ类和MHCⅡ类分子表达,增加免疫细胞对肿瘤的有效识别来抑制肿瘤生长3。共刺激分子包括B7、ICAM21、L FA23、VCAM21等,诱导抗原特异性T细胞的活化和增殖需要抗原递呈细胞(APC)提供2个信号,一个是MHC递呈的抗原肽对T细胞受体(TCR)的刺激,另一个就是共刺激信号。Nabel4等将人类HLA2B7基因用DNA脂质体复合物作为载体导入肿瘤部位,对晚期HLA2B7阴性的肿瘤患者进行临床研究,取得了良好的效果。 1.2 抑癌基因 又称抗癌基因,是正常组织细胞内存在的能抑制细胞转化和肿瘤发生的一类基因,已确定的抑癌基因有DCC、NF1、NF2、RB、P53、P16、VHL等,其中P53基因是与人类肿瘤相关性最高的抑癌基因,P53基因的失活与肝癌的发生和发展密切相关。某些肝癌含有突变的等位基因和一个正常的等位基因,另外一些肝癌含有一个突变的等位基因和一个缺失的等位基因,我国肝细胞癌的P53等位基因缺失率高,P53基因突变多位于249位密码子第三个核苷酸(ACG2 A GT),食物中黄曲霉素B1摄入量与该位点突变呈剂量相关性,低分化肝癌的P53突变率高,P53突变不仅丧失阻止细胞周期和DNA损伤时诱导凋亡作用,而且突变体有获得性功能,如激活PCNA、V EGF、EGFR、IGF1受体,激活C2 M YC、MDR基因等,P53突变导致化疗药物诱导细胞凋亡作用显著下降,用P53反义核酸治疗,可以抑制肿瘤的增殖,诱导凋亡,提高药物的敏感性。 1.3 反义基因治疗 反义基因治疗是利用反义基因转录和翻译水平阻断某些异常基因的表达,以期望阻断肿瘤细胞内异常信号的传导,使瘤细胞进入正常的轨道或引起肿瘤细胞的凋亡。反义基因包括反义RNA、反义DNA和核酶三类。根据碱基配对的原则,能与单链DNA或mRNA特异结合,抑制基因转录、表达和复制。Laid5等将转化生长因子α(TGF2α)的反义表达载体导入能分泌TGF2α肝癌细胞株L E2,能使其在裸鼠内的致瘤性下降。Liao6等用H2ras的反义寡核苷酸治疗裸鼠LCI2D20人肝癌模型的实验表明反义H2ras寡核苷酸抑制H2ras的表达,能诱导细胞凋亡,抑制LCI2D20细胞的生长。 1.4 多耐药基因治疗 肝癌的化疗经常伴有不同程度的骨髓造血细胞的抑制,成为制约化疗效果的重要因素。研究表明,肿瘤细胞产生耐药与多耐药基因(MDR)编码产生的一种跨膜P2糖蛋白有关,该蛋白把药物从细胞内泵出,使细胞内的药物浓度降低从而产生耐药。利用肿瘤细胞产生耐药现象的机制把多耐药基因导入肝癌病人的骨髓造血细胞内,以产生抗药性骨髓造血细胞,减少骨髓的受抑制程度,在此基础上可加大化疗药物的剂量,以提高化疗效果。 1.5 自杀基因的治疗 自杀基因治疗是指把某些病毒、细菌中特有的前药转换酶基因———自杀基因导入哺乳动物后, 331

DLK1在肝癌和相关慢性肝病组织中的表达

DLK1在肝癌和相关慢性肝病组织中的表达 余洁,李宏发,钱忠义,王燮,申丽娟 (昆明医科大学基础医学院病理学教研室,云南昆明650031) [摘要]目的探讨DLK1基因在肝癌和相关慢性肝病组织中的表达情况,寻找新的肝癌标志物.方法采 用免疫组化S-P法检测正常肝组织(Normal)、中度慢性乙型肝炎(CHB)、肝硬化(LC)、癌周肝硬化(PC)和肝细胞癌(HCC)共95例标本中AFP和DLK1的表达;应用原位杂交方法检测癌周肝硬化、肝细胞癌组织共45例标本中DLK1mRNA和AFPmRNA的表达.结果AFP蛋白和DLK1蛋白在正常肝组、慢性肝炎组和肝硬化组均不表达,在癌周肝硬化组阳性表达率为27.9%和23.3%,在肝癌组为46.7%和51.1%,肝癌组AFP蛋白阴性病 例中仍有22.73%的DLK1蛋白阳性表达.肝癌组与癌周肝硬化组比较,差异有统计学意义( P<0.05),癌周肝硬化组AFP蛋白表达与DLK1蛋白表达之间具有相关性.AFPmRNA和DLK1mRNA阳性表达率在癌周肝硬化组为23.3%和41.9%,在肝癌组为40%和31.1%.DLK1mRNA阳性表达率在癌周肝硬化组和肝癌组差异无统计学意义(P>0.05).结论AFP联合检测DLK1蛋白可提高肝癌的检出率,DLK1蛋白可作为肝癌诊断候选标志物;癌周 肝硬不同于不伴癌的肝硬化而具有癌前病变性质. [关键词]DLK1;肝细胞癌;原位杂交;免疫组化 [中图分类号]R735.7[文献标识码]A[文章编号]1003-4706(2012)12-0007-04 ExpressionofDLK1inHCCandCorrelatedChronicLiver Diseases YUJie,LIHong-fa,QIANZhong-yi,WANGXie,SHENLi-juan (Dept.of Pathology ,School of Basic Medicine ,Kunming Medical University , Kunming Yunnan 650031,China ) [Abstract ]ObjectiveTostudytheexpressionofDLK1inHCCandcorrelatedchronicliverdiseases,andtosearchforanewmarkerofHCC.MethodsAFPandDLK1weredetectedontheirproteinlevelsbySPmethodofimmunohistochemistry(IHC)intotal95samplesofnormallivertissues,chronichepatitisB(CHB),livercirrohsis(LC),paracancerouscirrohsis(PC)andHCC.DLK1messengerRNA(mRNA)andAFPmessengerRNA(mRNA)wasdetectedbyinsituhybridization(ISH)intotal45samplesofparacancerouscirrhosisandhepatocellularcarcinoma.ResultsTheexpressionofAFPandDLK1proteinwasnegativeinnormalliver,chronichepatitisandlivercirrhosis.ThepositiveratesofAFPproteinandDLK1proteinwere27.9%and23.3%inparacancerouscirrhosis,and46.7%and51.1%inHCCrespectively.ThereweresignificantdifferencesbetweenparacancerouscirrhosisandHCC(P<0.05).ThepositiverateofDLK1proteinwas22.73%inAFPnegativeHCC.ThepositiveratesofAFPmRNAandDLK1mRNAwere23.3%and41.9%inparacancerouscirrhosis,and40%and31.1%inHCCrespectively.ThereweresignificantdifferencebetweenparacancerouscirrhosisandHCC (P<0.05 ).TherewasasignificantcorrelationbetweentheexpressionofDLK1proteinandAFPproteininJournal of Kunming Medical University 昆明医科大学学报2012,(12):7~10 [基金项目]云南省科技厅-昆明医科大学联合专项基金资助项目(2011FB242);云南省教育厅科学研究基金资助项 目(09J0057) [作者简介]余洁(1983~),女,江西景德镇市人,硕士研究生,住院医师,主要从事肝脏肿瘤研究工作. [通讯作者]申丽娟.E-mail:shenljkm@yahoo.cnCN 53-1221/R