归去来兮辞导学案答案

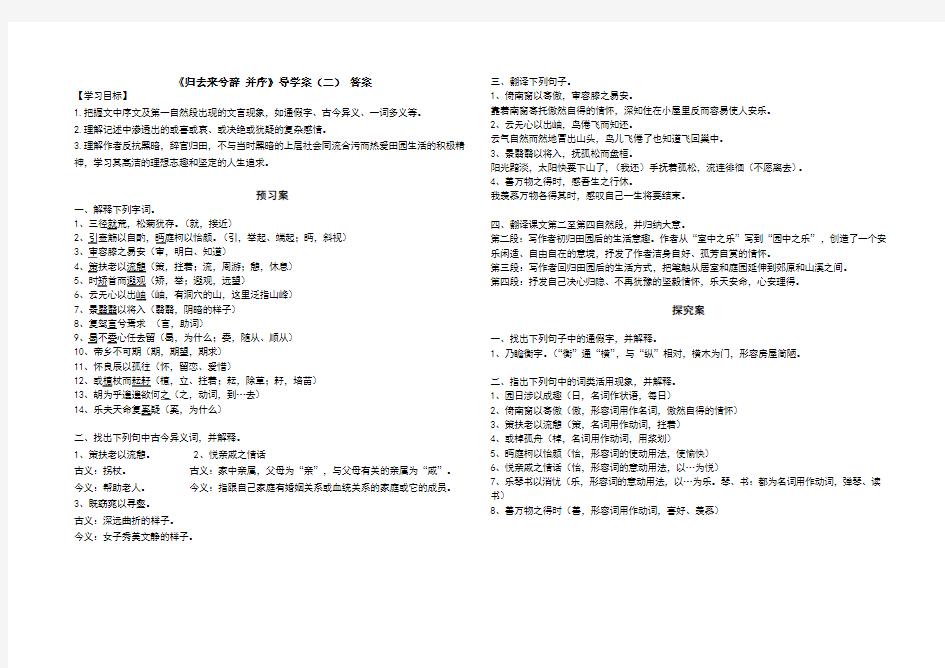

《归去来兮辞并序》导学案(二)答案

【学习目标】

1.把握文中序文及第一自然段出现的文言现象,如通假字、古今异义、一词多义等。

2.理解记述中渗透出的或喜或哀、或决绝或犹疑的复杂感情。

3.理解作者反抗黑暗,辞官归田,不与当时黑暗的上层社会同流合污而热爱田园生活的积极精神,学习其高洁的理想志趣和坚定的人生追求。

预习案

一、解释下列字词。

1、三径就荒,松菊犹存。(就,接近)

2、引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。(引,举起、端起;眄,斜视)

3、审容膝之易安(审,明白、知道)

4、策扶老以流憩(策,拄着;流,周游;憩,休息)

5、时矫首而遐观(矫,举;遐观,远望)

6、云无心以出岫(岫,有洞穴的山,这里泛指山峰)

7、景翳翳以将入(翳翳,阴暗的样子)

8、复驾言兮焉求(言,助词)

9、曷不委心任去留(曷,为什么;委,随从、顺从)

10、帝乡不可期(期,期望,期求)

11、怀良辰以孤往(怀,留恋、爱惜)

12、或植杖而耘耔(植,立、拄着;耘,除草;耔,培苗)

13、胡为乎遑遑欲何之(之,动词,到…去)

14、乐夫天命复奚疑(奚,为什么)

二、找出下列句中古今异义词,并解释。

1、策扶老以流憩。

2、悦亲戚之情话

古义:拐杖。古义:家中亲属,父母为“亲”,与父母有关的亲属为“戚”。今义:帮助老人。今义:指跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或它的成员。3、既窈窕以寻壑。

古义:深远曲折的样子。

今义:女子秀美文静的样子。三、翻译下列句子。

1、倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

靠着南窗寄托傲然自得的情怀,深知住在小屋里反而容易使人安乐。

2、云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

云气自然而然地冒出山头,鸟儿飞倦了也知道飞回巢中。

3、景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

阳光黯淡,太阳快要下山了,(我还)手抚着孤松,流连徘徊(不愿离去)。

4、善万物之得时,感吾生之行休。

我羡慕万物各得其时,感叹自己一生将要结束。

四、翻译课文第二至第四自然段,并归纳大意。

第二段:写作者初归田园后的生活意趣。作者从“室中之乐”写到“园中之乐”,创造了一个安乐闲适、自由自在的意境,抒发了作者洁身自好、孤芳自赏的情怀。

第三段:写作者回归田园后的生活方式,把笔触从居室和庭园延伸到郊原和山溪之间。

第四段:抒发自己决心归隐、不再犹豫的坚毅情怀,乐天安命,心安理得。

探究案

一、找出下列句子中的通假字,并解释。

1、乃瞻衡宇。(“衡”通“横”,与“纵”相对,横木为门,形容房屋简陋。

二、指出下列句中的词类活用现象,并解释。

1、园日涉以成趣(日,名词作状语,每日)

2、倚南窗以寄傲(傲,形容词用作名词,傲然自得的情怀)

3、策扶老以流憩(策,名词用作动词,拄着)

4、或棹孤舟(棹,名词用作动词,用浆划)

5、眄庭柯以怡颜(怡,形容词的使动用法,使愉快)

6、悦亲戚之情话(怡,形容词的意动用法,以…为悦)

7、乐琴书以消忧(乐,形容词的意动用法,以…为乐。琴、书:都为名词用作动词,弹琴、读书)

8、善万物之得时(善,形容词用作动词,喜好、羡慕)

三、一词多义

1、引:

①引壶觞以自酌(动词,举起、端起)

②引以为流觞曲水(动词,引来)

③左右或引相如去(动词,牵、拉)

④乃设九宾礼于廷,引赵使者蔺相如(动词,延请)

2、策:

①策扶老以流憩(动词,拄着)

②振长策而御宇内(名词,马鞭子)

③退而论书策(名词,古代写字用的竹简)

④蒙故业,因遗策(名词,策略、政策)

3、委:

①曷不委心任去留(从此,随从、顺从)

②花钿委地无人收(动词,丢弃、散落)

③委命下吏(动词,交付、委托)

4、行:

①善万物之得时,感吾生之行休(副词,将要)

②三人行,必有我师焉(动词,行走)

③则知明而行无过矣(名词,行为)

④余嘉其能行古道,作《师说》以贻之(动词,实行、履行)

⑤言之无文,行而不远(动词,流行、流通)

5、就:

①三径就荒(动词,接近)

②金就砺则利(动词,靠近、接近)

③河海不择细流,故能就其深(动词,成就)

④荆轲遂就车而去(动词,上)

6、矫:

①时矫首而遐观(动词,举)

②矫王命以杀之(动词,假托)四、指出下列句子的句式特点,并翻译句子。

1、乃瞻衡宇,载欣载奔。

固定句式,“载…载…”,相当于一边…一边…。终于看见了自家的房子,我一边高兴,一边奔跑。

2、世与我而相违,复驾言兮焉求

宾语前置,“焉求”应为“求焉”,外界的一切都跟我的志趣不合,还要驾车出去追求什么呢3、农人告余以春及,将有事于西畴。

状语后置局,“告余以春及”应为“以春及告余”,“有事于西畴”应为“于西畴有事”。

农人们告诉我春天到了,将要去西边的田里耕作。

4、胡为乎遑遑欲何之

宾语前置句,“何之”应为“之何”,为什么心神不定啊,想要到哪里去

5、乐夫天命复奚疑!

宾语前置句,“奚疑”应为“疑奚”,乐天安命,还有什么可疑虑的呢

五、细读课文第二至四自然段,回答下列问题:

1、本文主要写作者归去之乐,有人认为这乐的背后掩藏着其心灵深处的悲哀。你是否同意这样的见解

联系作者自身的经历和当时的社会背景来看,是可以这样理解的。一方面,陶渊明年轻时受儒家思想的熏陶,思想中灌注着“学而优则仕”的观念,有“大济苍生”之志。但东晋士族门阀观念相当严重,陶渊明非士族出身,客观上限制了他的求官之途。另一方面,东晋末期,政治混乱,社会动荡不安,正直之士做官很难得到重用,于是他也像当时的许多士大夫一样,厌弃仕途,隐遁山林,在自然中寻找精神的慰藉。欲伸志而不能,内心的悲哀自然是难以避免的。同时,就文章看,陶渊明的归去之乐始终伴随着生存之限,于是在自我陶醉的同时,他也不断进行自我安慰,这从文中的个别句中可以看出。例如:“世与我而相违,复驾兮焉求”“曷不委心任去留胡为乎遑遑欲何之”“乐夫天命复奚疑!”这些都写了作者的内心的悲哀,“善万物之得时,感吾生之行休”两句也透露出相同的消息。但是,他在作品中把来自自然的快乐表达得如此率真,不能不说他的确有“质性自然”“性本爱丘山”的一面。

2、有人说陶渊明弃官归隐是一种消极避世的选择,也有人说他的选择是勇敢高洁的,那么你又是如何看待陶渊明的这种弃官归隐的人生选择的你认为他的做法是否值得赞赏在当今时代是否可以提倡