816例胃粘膜纤维胃镜活检的病理分析

816例胃粘膜纤维胃镜活检的病理分析

发表时间:2013-02-19T13:32:32.373Z 来源:《医药前沿》2012年第29期供稿作者:王三琼

[导读] 目的探讨816例胃粘膜纤维胃镜活检的病理特点,总结病理诊断方法。

王三琼 (四川省资阳市人民医院病理科 641300)

【摘要】目的探讨816例胃粘膜纤维胃镜活检的病理特点,总结病理诊断方法。方法选择我院2003年3月至2011年6月收治的行胃镜活检的816例患者作为研究对象,统计胃粘膜活检的相关结果,并将术后病理检查结果(392例患者)与胃黏膜活检结果进行对比。结果392例行胃大部切除术患者中,共有304例病人胃镜取材病理诊断与手术后病理诊断相一致,88例胃镜诊断出现偏差,纤维胃镜对胃病的确诊率为77.6% (304/392)。结论纤维胃镜联合术后活检可有效增加胃病确诊率,有利于胃部疾病的早期发现和诊治。

【关键词】胃粘膜纤维胃镜活检病理分析

【中图分类号】R36【文献标识码】A【文章编号】2095-1752(2012)29-0174-01

Pathologic analysis of gastroscopy Biopsy for gastric mucosa of 816 patients

【Abstract】 Objective: To investigate the pathological features of gastroscope biopsy for the gastric mucosa of 816 patients. Methods: 816 patients were taken the gastroscope examination, and the statistical results were analyzed. Results: gastroscopy pathological diagnosis of 304 patients was consistent with the pathological diagnosis after surgery, and the gastroscopy confirmation rate was 77.6%. Conclusion: The combination of fiber endoscopic biopsy can further improve the accuracy of diagnosis of stomach for gastric cancer and plays a very important role in diagnosis and early treatment.

【Keywords】 gastric mucosa gastroscopy biopsies pathological analysis

近年来,纤维胃镜在我国大部分医院得到了广泛的开展和应用,胃镜下活检病理诊断已成为各种胃疾病确诊的金标准。纤维胃镜的主要优点是可以在直视下钳夹疑似病变粘膜,并进行相应的活组织检查,对确定患者胃部疾病的病理类型和性质有着较高的准确度,特别对胃部肿瘤的早期诊断和发现提供了可靠的依据[1]。本研究选择我院2003年3月至2011年6月收治的行胃镜活检的816例患者作为研究对象,统计胃粘膜活检的相关结果,并将术后病理检查结果(392例患者)与胃黏膜活检结果进行对比。

1、资料与方法

1.1 一般资料

选取我院自2003年3月至2011年6月收治的行胃镜活检的患者816例,其中男性496例,女性320例,男女比例为1.55:1,年龄15-80岁。816例患者中,主要症状是胃痛、腹胀等。病程2个月至18年,部分患者久治不愈。通过纤维胃镜检查多以胃部粘膜肿胀、糜烂及溃疡多见,溃疡大都小于3.0cm,大于3.5cm的溃疡少见。

1.2 方法

每例患者钳取胃粘膜1-6块,经10%福尔马林液固定后,常规脱水、石蜡包埋、切片(5mm),苏木素-伊红(H-E)染色,光镜下观察。

2、结果

2.1 胃粘膜活检结果

本研究中816例患者,纤维胃镜粘膜活检结果:232例为胃黏膜慢性炎、48例为胃黏膜息肉、248例为溃疡、48例为非典型增生、32例为可疑癌、192例为恶性肿瘤、16例为难以诊断。

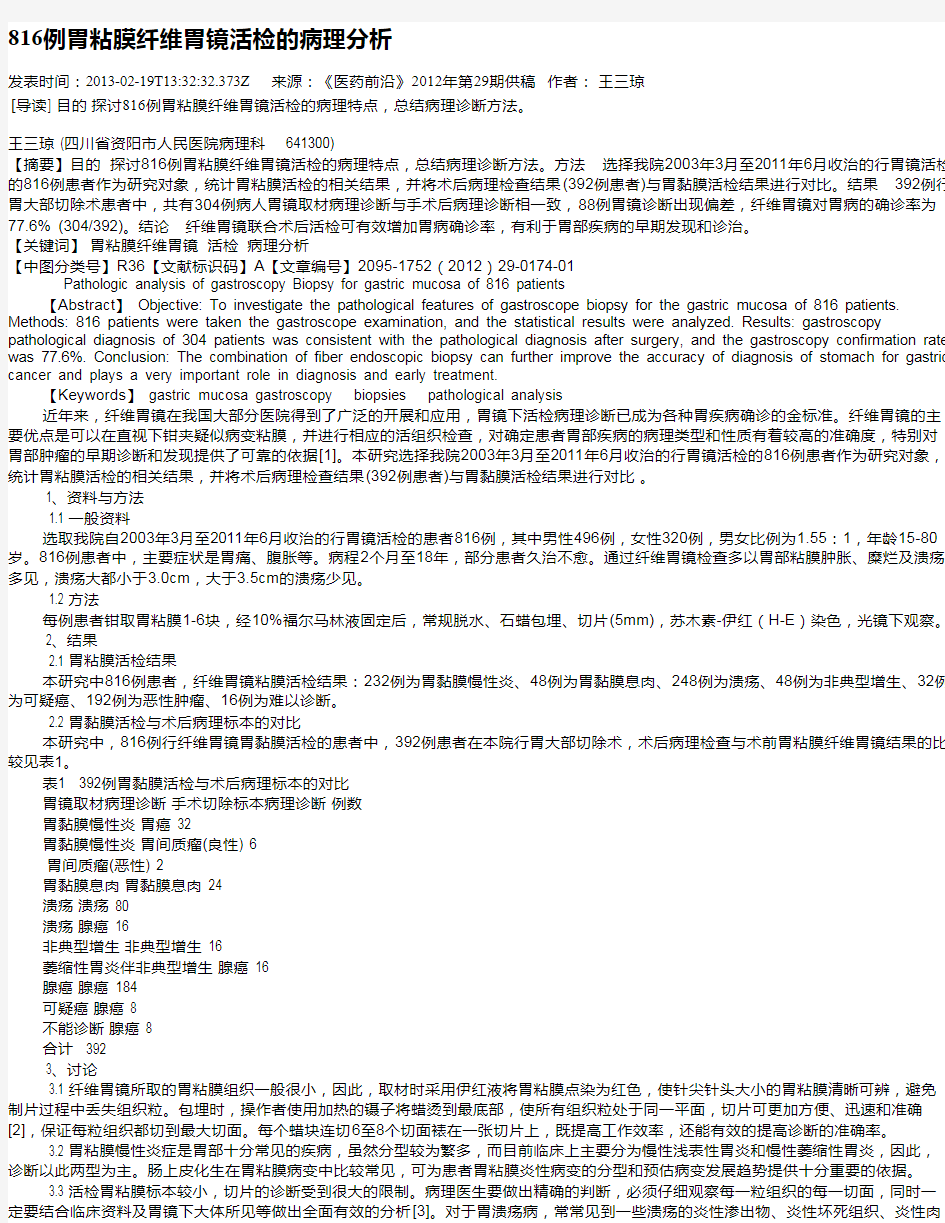

2.2 胃黏膜活检与术后病理标本的对比

本研究中,816例行纤维胃镜胃黏膜活检的患者中,392例患者在本院行胃大部切除术,术后病理检查与术前胃粘膜纤维胃镜结果的比较见表1。

表1 392例胃黏膜活检与术后病理标本的对比

胃镜取材病理诊断手术切除标本病理诊断例数

胃黏膜慢性炎胃癌 32

胃黏膜慢性炎胃间质瘤(良性) 6

胃间质瘤(恶性) 2

胃黏膜息肉胃黏膜息肉 24

溃疡溃疡 80

溃疡腺癌 16

非典型增生非典型增生 16

萎缩性胃炎伴非典型增生腺癌 16

腺癌腺癌 184

可疑癌腺癌 8

不能诊断腺癌 8

合计 392

3、讨论

3.1 纤维胃镜所取的胃粘膜组织一般很小,因此,取材时采用伊红液将胃粘膜点染为红色,使针尖针头大小的胃粘膜清晰可辨,避免制片过程中丢失组织粒。包埋时,操作者使用加热的镊子将蜡烫到最底部,使所有组织粒处于同一平面,切片可更加方便、迅速和准确

[2],保证每粒组织都切到最大切面。每个蜡块连切6至8个切面裱在一张切片上,既提高工作效率,还能有效的提高诊断的准确率。

3.2 胃粘膜慢性炎症是胃部十分常见的疾病,虽然分型较为繁多,而目前临床上主要分为慢性浅表性胃炎和慢性萎缩性胃炎,因此,诊断以此两型为主。肠上皮化生在胃粘膜病变中比较常见,可为患者胃粘膜炎性病变的分型和预估病变发展趋势提供十分重要的依据。

3.3 活检胃粘膜标本较小,切片的诊断受到很大的限制。病理医生要做出精确的判断,必须仔细观察每一粒组织的每一切面,同时一定要结合临床资料及胃镜下大体所见等做出全面有效的分析[3]。对于胃溃疡病,常常见到一些溃疡的炎性渗出物、炎性坏死组织、炎性肉

教你看懂胃镜活检病理报告.doc

教你看懂胃镜活检病理报告 在医院门诊,经常见到许多患者或家属拿到胃镜活检报告单后一脸茫然。因不解其意,他们常常会拦住检查医师不放,再三要求给予详细解释。为使患者对胃镜有个大体了解,今天特就活检报告中的一些常见检查结果作一简单叙述,以供参考。 浅表性胃炎它反映了胃粘膜浅层有淋巴细胞或浆细胞浸润,而深层的胃腺体正常。根据炎症细胞浸润程度,浅表性胃炎可分为轻型、中型、或伴急性活动等类型。根据情况不同,使用不同药物后患者可治愈。

萎缩性胃炎它是指除了粘膜有炎性细胞浸润,还可见胃腺体部分或完全消失。萎缩性胃炎必须积极治疗,因为萎缩性胃炎发生肠化生的机会较多。 肠化即肠上皮化生,意思是在胃粘膜上皮中出现肠上皮,可见于浅表性胃炎或萎缩性胃炎中,也可见于部分正常人。目前医学上采用粘液组化、酶组化及电镜技术等,将肠化生分为完全型、不完全型及小肠型或结肠型。现大多数医学专家认为,不完全型、结肠型肠化(也称为Ⅲ型肠化)与胃癌的发生有密切关系。因此,见到肠化后报告后就进一步检查。

个别腺体囊状扩张根据病理形态,胃粘膜腺体扩张分为单纯扩张和异型扩张。单纯扩张指腺体扩张程度较轻,为局灶性或孤立性,腺腔内黏液分泌多,腺体无萎缩,腺上皮异型增生,可伴有肠化。目前认为它可能是重要的癌前病变。因此对活检胃粘膜有腺体扩张情况的,尤其是异型扩张的患者要进行定期复查。 胃粘膜上皮异型增生也称为不典型增生。对这一检查结果要给予高度重视,因为这可以说是一种癌前病变。据有资料报道,轻度异型增生者癌变率为2.35%,中度者为4-5%,重度者为10-84%。轻度患者就每3-4个月复查一次胃镜,中度者2-3个月复查一次。重度者则应尽早手术治

胃镜病理活检诊断上皮内瘤变的意义研究

胃镜病理活检诊断上皮内瘤变的意义研究 发表时间:2017-02-07T14:17:51.427Z 来源:《医药前沿》2016年12月第36期作者:周建平1 石燕2 [导读] 胃黏膜上皮病变也可以称之为胃黏膜不典型增生、胃黏膜异常增生等。 (1宁夏吴忠市医院病理科宁夏吴忠 751100) (2宁夏医科大学附属回医中医医院宁夏吴忠 751100) 【摘要】目的:分析胃镜病理活检诊断上皮内瘤变的意义。方法:将2015年2月到2016年2月期间在本院实施胃镜病理组织活检诊断的23例上皮内瘤变患者,将胃镜病理组织活检的结果与手术病理切片检查的结果相对比,明确胃镜病理活动的诊断价值。结果:胃镜病理活检诊断的结果与手术后病理切片检查的结果对比差异较小,不存在统计学意义(P>0.05)。同时,在所有接受胃镜病理活检的患者临床检查的过程中,没有出现任何严重的并发症状,所有患者的病理检验活动顺利完成。结论:胃镜病理活检诊断上皮内瘤变的临床应用价值较高,临床诊断效果较为突出,有助于提升临床诊断的准确率,建议广泛应用。 【关键词】胃镜病理;活检诊断;上皮内瘤变 【中图分类号】R735.2 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2016)36-0206-02 胃黏膜上皮病变也可以称之为胃黏膜不典型增生、胃黏膜异常增生等,胃镜病理活检在上皮内瘤变中的应用,能够更快的了解患者的实际病灶发展情况,进而为各项手术治疗活动的开展奠定良好的基础。为了深入了解胃镜病理活检在上皮内瘤变诊断中应用的价值,文章将2015年2月到2016年2月期间在本院实施胃镜病理组织活检诊断的23例上皮内瘤变患者,现总结内容如下。 1.资料与方法 1.1 一般资料 将2015年2月到2016年2月期间在本院实施胃镜病理组织活检诊断的23例上皮内瘤变患者,其中男性患者13例,女性患者10例,患者年龄在26岁到64岁之间,患者的平均年龄为(41.23±0.17)岁。患者病灶位置在胃窦部15例,胃体位置是5例,胃角位置2例,胃底部1例。 1.2 排除标准 所有入院的患者均满足胃镜病理活检Vienna分类标准,排除具有严重凝血功能障碍、心脑血管疾病以及各类精神疾病的患者。 1.3 方法 在所有患者手术治疗前采用胃镜病理活检方式进行病理检查,胃镜病理活检组织和术后患者的病理组织标本都采用10%的甲醛加以固定,采用乙醇梯度脱水的方式,在患者常规石蜡包埋之后,切为4μm厚度的连续切片,苏木精-伊红染色之后,可以在光镜下完成病理结果的观察[1]。 1.4 评价标准 将胃镜病理组织活检的结果与手术病理切片检查的结果相对比,明确胃镜病理活动的诊断价值[2]。 1.5 统计学意义 采用SPSSS 20.0统计学软件进行整体分析与数据处理,计数资料采用%表示,采用χ2进行检验,P<0.05则代表差异对比存在统计学意义[3]。 2.结果 胃镜病理活检诊断的结果与手术后病理切片检查的结果对比差异较小,不存在统计学意义(P>0.05)。同时,在所有接受胃镜病理活检的患者临床检查的过程中,没有出现任何严重的并发症状,所有患者的病理检验活动顺利完成。详见表 3.讨论 早期诊断、及时治疗是上皮内瘤变(intraepithelial neoplasia, IN)患者临床治疗的关键影响因素。近些年来,越来越多的医学研究人员开始认识到良恶性交界病变检出率对患者预后的重要影响,可谓是患者临床治疗的关键所在。上皮内瘤变主要可以划分为低级别上皮内瘤变与高级别上皮内瘤变。其中低级别上皮内瘤变主要呈现出轻度、中度的胃黏膜增生问题,而高级别上皮内瘤变则呈现出较为严重的胃黏膜增生问题,是一种可逆性的病变,一旦治疗方式不当,则可能会逐渐发展成为恶性病变,对患者的生命与健康将会产生较大威胁。研究上皮内瘤变的早期诊断方式,有助于及时发现患者的不良身体问题,通过科学的检验方式提升临床诊断的有效率与确诊率,进而预防上皮内瘤变疾病的进一步发展,为患者的生命带来更多的保障,提升上皮内瘤变患者的生存质量。 随着现代医疗卫生技术的不断发展,胃镜逐渐成为了胃部病变的常用检查方式,并取得了较好的临床检验应用效果。作为胃部疾病的重要检查方式,和术后病理切片检查的“黄金标准”相对比,仍然存在着一定的漏诊率和误诊率,所以在胃镜病理活检诊断的过程中,需要结合患者的实际临床表现进行深入分析,保证胃镜病理活检的取材方式,保证各项检查的规范性与科学性,一旦没有找到适当的黏膜肌层,则难以明确了解患者的癌性病灶位置实际情况。同时,如果取材的过程中钳夹没有成功,还可能会诱发严重的并发症状,例如出血、渗血等等,在影响胃镜病理学活检检查视野的同时,还会对患者产生一定的机体伤害。 在胃镜病理活检诊断的过程中,取材的位置将会直接影响活检的质量与准确性。对于一些存在表面糜烂、周围存在不规律肿物的患者,需要先为患者实施清洗活动,而后在患者较为坚硬的肿物上进行观察,保证胃镜病理活检的质量。针对于一些不存在黏膜层或者表面光滑的患者,可以在肿物蒂根黏膜位置取材;针对于一些突出物较为显著的患者,可以以突出物为中心进行取材;存在恶性溃疡病灶的患者,则可以以溃疡面为基点,在溃疡周围实施取材。 胃镜病理活检的方式下,需要按照相关的规范与要求,严格开展各项检查工作。在具体的未经病理活检过程中,需要密切观察患者的

816例胃粘膜纤维胃镜活检的病理分析

816例胃粘膜纤维胃镜活检的病理分析 发表时间:2013-02-19T13:32:32.373Z 来源:《医药前沿》2012年第29期供稿作者:王三琼 [导读] 目的探讨816例胃粘膜纤维胃镜活检的病理特点,总结病理诊断方法。 王三琼 (四川省资阳市人民医院病理科 641300) 【摘要】目的探讨816例胃粘膜纤维胃镜活检的病理特点,总结病理诊断方法。方法选择我院2003年3月至2011年6月收治的行胃镜活检的816例患者作为研究对象,统计胃粘膜活检的相关结果,并将术后病理检查结果(392例患者)与胃黏膜活检结果进行对比。结果392例行胃大部切除术患者中,共有304例病人胃镜取材病理诊断与手术后病理诊断相一致,88例胃镜诊断出现偏差,纤维胃镜对胃病的确诊率为77.6% (304/392)。结论纤维胃镜联合术后活检可有效增加胃病确诊率,有利于胃部疾病的早期发现和诊治。 【关键词】胃粘膜纤维胃镜活检病理分析 【中图分类号】R36【文献标识码】A【文章编号】2095-1752(2012)29-0174-01 Pathologic analysis of gastroscopy Biopsy for gastric mucosa of 816 patients 【Abstract】 Objective: To investigate the pathological features of gastroscope biopsy for the gastric mucosa of 816 patients. Methods: 816 patients were taken the gastroscope examination, and the statistical results were analyzed. Results: gastroscopy pathological diagnosis of 304 patients was consistent with the pathological diagnosis after surgery, and the gastroscopy confirmation rate was 77.6%. Conclusion: The combination of fiber endoscopic biopsy can further improve the accuracy of diagnosis of stomach for gastric cancer and plays a very important role in diagnosis and early treatment. 【Keywords】 gastric mucosa gastroscopy biopsies pathological analysis 近年来,纤维胃镜在我国大部分医院得到了广泛的开展和应用,胃镜下活检病理诊断已成为各种胃疾病确诊的金标准。纤维胃镜的主要优点是可以在直视下钳夹疑似病变粘膜,并进行相应的活组织检查,对确定患者胃部疾病的病理类型和性质有着较高的准确度,特别对胃部肿瘤的早期诊断和发现提供了可靠的依据[1]。本研究选择我院2003年3月至2011年6月收治的行胃镜活检的816例患者作为研究对象,统计胃粘膜活检的相关结果,并将术后病理检查结果(392例患者)与胃黏膜活检结果进行对比。 1、资料与方法 1.1 一般资料 选取我院自2003年3月至2011年6月收治的行胃镜活检的患者816例,其中男性496例,女性320例,男女比例为1.55:1,年龄15-80岁。816例患者中,主要症状是胃痛、腹胀等。病程2个月至18年,部分患者久治不愈。通过纤维胃镜检查多以胃部粘膜肿胀、糜烂及溃疡多见,溃疡大都小于3.0cm,大于3.5cm的溃疡少见。 1.2 方法 每例患者钳取胃粘膜1-6块,经10%福尔马林液固定后,常规脱水、石蜡包埋、切片(5mm),苏木素-伊红(H-E)染色,光镜下观察。 2、结果 2.1 胃粘膜活检结果 本研究中816例患者,纤维胃镜粘膜活检结果:232例为胃黏膜慢性炎、48例为胃黏膜息肉、248例为溃疡、48例为非典型增生、32例为可疑癌、192例为恶性肿瘤、16例为难以诊断。 2.2 胃黏膜活检与术后病理标本的对比 本研究中,816例行纤维胃镜胃黏膜活检的患者中,392例患者在本院行胃大部切除术,术后病理检查与术前胃粘膜纤维胃镜结果的比较见表1。 表1 392例胃黏膜活检与术后病理标本的对比 胃镜取材病理诊断手术切除标本病理诊断例数 胃黏膜慢性炎胃癌 32 胃黏膜慢性炎胃间质瘤(良性) 6 胃间质瘤(恶性) 2 胃黏膜息肉胃黏膜息肉 24 溃疡溃疡 80 溃疡腺癌 16 非典型增生非典型增生 16 萎缩性胃炎伴非典型增生腺癌 16 腺癌腺癌 184 可疑癌腺癌 8 不能诊断腺癌 8 合计 392 3、讨论 3.1 纤维胃镜所取的胃粘膜组织一般很小,因此,取材时采用伊红液将胃粘膜点染为红色,使针尖针头大小的胃粘膜清晰可辨,避免制片过程中丢失组织粒。包埋时,操作者使用加热的镊子将蜡烫到最底部,使所有组织粒处于同一平面,切片可更加方便、迅速和准确 [2],保证每粒组织都切到最大切面。每个蜡块连切6至8个切面裱在一张切片上,既提高工作效率,还能有效的提高诊断的准确率。 3.2 胃粘膜慢性炎症是胃部十分常见的疾病,虽然分型较为繁多,而目前临床上主要分为慢性浅表性胃炎和慢性萎缩性胃炎,因此,诊断以此两型为主。肠上皮化生在胃粘膜病变中比较常见,可为患者胃粘膜炎性病变的分型和预估病变发展趋势提供十分重要的依据。 3.3 活检胃粘膜标本较小,切片的诊断受到很大的限制。病理医生要做出精确的判断,必须仔细观察每一粒组织的每一切面,同时一定要结合临床资料及胃镜下大体所见等做出全面有效的分析[3]。对于胃溃疡病,常常见到一些溃疡的炎性渗出物、炎性坏死组织、炎性肉

内镜下活检取材

胃镜下活检取材 钳夹第一块标本时定位准确,将是病理诊断成功与否决定的步骤。是取材的第一步,也是最关健的一步。一旦第一钳夹取标本不成功,将致明显渗血,易造成小病灶处及周边粘膜处视野不清,难以看清病灶及病灶边界。 一.向食道腔内突破粘膜层生长的菜花状蕈伞型肿物,表面糜烂,脆易出血,周边不规则,宜先冲洗,选取肿物较坚硬的"岩肉"。 二.向食道腔内生长的肿物。如宽蒂息肉样肿物,不破坏粘膜层,粘膜表面光滑,边界清,取材位置选在蒂根粘膜处。如细蒂息肉样肿物,以夹取带蒂肿物部份或全部标本。以上食道内夹取标本大多采取90度,垂直方向进取,较直观,稳定性好,患者发生恶心时对取材影响小,标本质量高。 三.胃底贲门部位的增生肿物,表面糜烂,易出血。大多都是浅表性仅粘膜层破坏,故钳夹取活检物为增生肿物表面为佳,其中位于齿状线以下胃底贲门口处病灶镜头呈倒钩状取材更为直观、容易、准确。 四.位于胃窦胃角胃体向腔内突出的"岩"状肿物,以突出物中心肉样组织为取材活检物。溃疡型胃癌或恶性溃疡应取溃疡边缘组织,阳性率高。周边欠规则胃溃疡,选材应欠规则边缘交界处为宜,岛屿型溃疡,选材仍以病灶边缘与正常组织交界处,因为岛屿处组织为正常组织可能性高,环绕岛屿周边组织大多为炎性细胞糜烂组织。

五.胃癌细胞多在溃疡边缘,底部向粘膜下层、肌层、浆膜层浸润,主要组织类型为腺癌。胃溃疡最表层由少量炎性渗出物(白细胞,纤维素等)覆盖,其下为一层坏死组织,再下为较新鲜的肉芽组织层,最下层由肉芽组织移行为陈旧瘢痕组织。 在胃炎方面,学者们观察到肠上皮化生过度到肠型胃癌的现象。大肠型化生在胃癌癌旁粘膜上皮的检出率常高达88.2%,并可见肠化生病变向胃癌移行。癌旁粘膜常见重度非典型增生现象,有的并与癌变呈移行关系。应采取多部位钳取标本送病理活检。 某些溃疡型胃癌其肿瘤细胞的形态和功能比较接近正常组织,说明其分化程度高。大多蕈伞型胃癌,癌肿组织缺乏相似之处,也就是说分化度低或未分化。食管、胃肿瘤细胞大多形态大、胞核浆比增高、多核、巨核等,空间排列极向显著紊乱。如食道鳞状细胞癌中鳞状上皮排列极向显著紊乱,胃腺癌中腺上皮失去极向、腺体很不规则。

探究胃癌患者采用胃镜活检病理诊断的方法和准确率

探究胃癌患者采用胃镜活检病理诊断的方法和准确率 目的:研究胃癌患者采用胃镜活检病理诊断的方法和准确率。方法:本次研究选取的研究对象为2017年3月15日至2018年3月15日期间本院接收的胃癌患者,50例患者均接受胃镜活检病理诊断,以手术活检病理诊断为金标准。计算胃镜活检病理诊断的准确率,对比诊断结果。结果:同手术活检病理诊断结果相比,胃镜活检病理诊断的确诊率为86.00%,差距较大(P<0.05);除Borrmann I型外的其他三种病灶组织病变形态检出率更低,除印戒细胞癌的检出率外的其他组织类型和组织学分化程度诊断符合率均更低。结论:胃癌患者采用胃镜活检病理诊断的确诊率较高,但受到组织取材的影响其检查结果存在一定的误差,其与手术活检病理诊断相结合有助于诊断准确率的提高。 标签:胃癌;胃镜活检;病理诊断;准确率 胃癌是恶性肿瘤疾病中常见的一种[1],具有较高的发病率,会严重危害人体健康和构成生命威胁。胃癌的早期症状轻微且不典型[2],临床上一般在中晚期才会发现,故此尽早诊断该病并予以针对性的治疗具有十分重要的意义。胃镜活检是临床常用来诊断胃癌的有效方法,择取2017年3月15日至2018年3月15日期间我院收治的胃癌患者50例开展本次研究,目的在于对胃镜活检病理诊断的方法、准确率进行探讨,正文详细内容如下: 1 资料和方法 1.1 资料研究对象:我院收治的胃癌患者50例(属于2017年3月15日至2018年3月15日期间)。所有患者均经手术活检病理诊断明确诊断为胃癌。男、女性患者的比例分别为38例、12例;年龄范围:下限值为39岁,上限值为80岁,年龄平均值(58.65±6.99)岁。病程为4个月至5年,平均病程为( 2.15±1.02)年。临床表现:贫血4例,上腹痛12例,上腹胀15例,胸后骨不适6例,上消化道出血13例。发病部位:胃角部6例,胃窦部4例,胃体13例,十二指肠球部10例,贲门小弯侧17例。 1.2 方法手术活检病理检查:使用胃镜对患者的胃黏膜进行探查,根据患者的病情合理选择取材部位。隆起型取病灶顶部和四周的黏膜组织;溃疡型取四周和接近病灶部位的黏膜组织;平坦型取病灶四周和中央区域的黏膜组织。进行病理活检时需取病灶部位胃黏膜组织6-10块进行检测。 胃镜活检病理检查:胃黏膜取材部位同上,所有的病理标本均使用10%的中性福尔马林进行固定,在石蜡包埋后进行切片(3-5μm),脱水处理后使用苏木素-伊红染色,在光镜下进行观察。 由两名专业的医师对内镜下患者病灶组织病变形态、组织类型、组织学分化程度等情况进行判断。

胃镜活检与外科病理诊断胃癌的临床比较

胃镜活检与外科病理诊断胃癌的临床比较 发表时间:2017-11-02T14:56:06.930Z 来源:《医师在线》2017年8月上第15期作者:彭波 [导读] 比较胃镜活检与外科病理判断诊断胃癌的准确性。 蓬溪县人民医院 四川遂宁 629100 摘要:目的:比较胃镜活检与外科病理判断诊断胃癌的准确性。方法:回顾性分析2014年9月至2015年9月间我院收治的80例胃癌患者的胃镜活检与外科病理诊断情况,比较胃镜活检与外科病理诊断胃癌的差异。结果:外科病理诊断的确诊率明显高于胃镜活检诊断,外科病理对胃癌分型诊断的准确率高于胃镜活检诊断,以P<0.05为差异具有统计学意义;胃镜活检对分化型癌细胞的诊断准确率高于对未分化型癌细胞的诊断准确率。结论:胃镜活检诊断胃癌的准确率与临床价值仍不能与外科病理诊断胃癌相比,但将两者结合,则能够更快速准确的检查确诊胃癌患者病情。 关键词:胃镜活检;外科病理;胃癌; Abstract: Objective: To compare the accuracy of endoscopic biopsy and surgical pathology diagnosis of gastric cancer. Methods: a retrospective analysis from September 2014 to September 2015 in our hospital 80 cases of patients with gastric cancer by endoscopic biopsy and surgical pathology diagnosis, comparison of endoscopic biopsy and surgical pathology diagnosis of gastric carcinoma. Results: surgical pathology diagnosis rate was significantly higher than that of endoscopic biopsy diagnosis, surgical pathology diagnosis of gastroscope biopsy is higher than the accuracy rate of diagnosis of type of gastric cancer, P < 0.05, the difference was statistically significant; the diagnosis of gastroscope biopsy in differentiation of cancer cells with high accuracy in the diagnosis of undifferentiated cancer cells. Conclusion the accuracy rate of The accuracy and clinical value of endoscopic biopsy in the diagnosis of gastric cancer can not be compared with the surgical pathological diagnosis of gastric cancer, but the combination of the two can be more quickly and accurately check the diagnosis of gastric cancer patients Key words: endoscopic biopsy; Surgical Pathology; gastric cancer; 随着生活环境及习惯的改变,胃癌开始成为临床常见的恶性肿瘤之一,且发病率仍在逐年上升,由于其恶性肿瘤性质,导致致死率较高,但并非无控制可能性,临床一直提倡早发现早治疗,因此,胃癌的早期诊断成为控制胃癌病情发展的前提[1]。胃镜活检与外科病理是胃癌诊断的两种常用方式,胃镜活检相对外科病理具有更加直观的诊断效果,但由于该手段仍存在一些缺陷,从而导致了胃镜活检的诊断结果与外科病理的诊断结果存在一定差异与分歧。本文旨在研究胃镜活检与外科病理诊断胃癌的准确性及差异点,故回顾性分析2014年9月至2015年9月间我院收治的80例胃癌患者的胃镜活检与外科病理诊断情况,采用对比分析的方式进行研究,现将研究成果报告如下。 1. 资料与方法 1.1 一般资料 回顾性分析2014年9月至2015年9月间我院收治的80例胃癌患者的胃镜活检与外科病理诊断情况。患者男女比例为46:34,年龄32-68岁,平均年龄为(45.67±11.26)岁,病程6个月-4年,平均病程为(1.75±1.25)年。以上患者均出现胃癌较为典型的临床症状,如消瘦、上腹隐痛及呕吐等现象,发病部位包括胃主体、胃角、胃底及贲门部位。 1.2 方法 1.2.1 胃镜活检根据患者病情选取不同的活检部位。对隆起型病变,应祛除隆起部分后活检顶端组织细胞;对黏膜下病变,应提取并活检黏膜下凹陷部位组织细胞;对凹陷型病变,应提取并活检溃疡部分组织细胞。 1.2.2外科病理所有患者术后接受外科病理切片检查,根据患者病灶大小决定取材方式,病灶<1cm的患者,进行选样取材,而病灶>1cm的患者则进行全部取材。取材完毕后,用10%福尔马林溶液保存材料状态,并用石蜡将材料包埋,进行正确切片处理,染色时选用苏木精-伊红,完成后交由经验丰富的病理师与显微镜下观察切片,分析并判定病变类型、分化程度等。 1.3 观察指标 观察对比胃镜活检与外科病理诊断的结果,如确诊、疑诊及未确诊等,还应包括对胃癌的分型诊断情况,分化程度诊断情况。 1.4 统计学处理 使用SPSS 19.0进行统计学分析,计数资料采用x2检验法,计量资料采用t值检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。 2. 结果 2.1 胃镜活检与外科病理诊断符合率比较 所有患者术后均接受外科病理诊断,以外科病理诊断为基础,比较胃镜活检诊断的准确率情况,经外科病理确诊的80例胃癌患者中,胃镜活检确诊61例,确诊率为76.25%;疑诊11例,疑诊率为13.75%,未确诊8例,未确诊率为10.0%,详情见表1。 2.2 癌症分型诊断情况比较 经外科病理诊断,80例患者中Ⅰ型胃癌患者43例,Ⅱ型胃癌患者20例,Ⅲ型胃癌患者11例,Ⅳ型胃癌患者6例;而胃镜活检诊断,Ⅰ型胃癌患者43例,Ⅱ型胃癌患者15例,Ⅲ型胃癌患者6例,Ⅳ型胃癌患者2例,其中对Ⅰ型胃癌的诊断,胃镜活检诊断准确率为100%,但

胃镜病理报告的解读

胃镜病理报告的解读 引言 患者拿到病理报告,常常是一头雾水,慢性炎症、萎缩、肠化生、不典型增生、癌疑,都是什么意思?现就胃镜病理报告初步解析。 一、慢性浅表性胃炎 慢性非萎缩性胃炎,过去称为慢性浅表性胃炎,就是没有萎缩的慢性胃炎。 反映了胃黏膜浅层有淋巴细胞或浆细胞浸润,而深层的胃腺体正常。根据炎症细胞浸润程度,浅表性胃炎可分为轻型、中型、重型,有无伴有急性活动等。 但胃黏膜的炎症程度与患者的症状轻重无正相关,治疗需结合患者的症状进行用药。 二、萎缩性胃炎 除了胃黏膜有炎性细胞浸润,还可见胃腺体部分或完全消失,胃黏膜变薄,其分泌胃酸、胃蛋白酶原功能减退,消化功能受损。依胃黏膜腺体减少程度分为轻、中、重。 胃腺体萎缩的同时,胃小凹深部的上皮增生形成腺体并可发生肠化生,或形成息肉,甚至癌变。 胃黏膜萎缩可以是局灶性的,也可以是弥漫性的。前者是长期慢性炎症引起,后者更与年龄有关的老化。 当萎缩发生于胃的幽门部(胃窦),而胃体、胃底黏膜较少累及时,仍保留着泌酸功能,所以临床上有些萎缩性胃炎病人仍会有泛酸烧心的症状、仍可以合并糜烂溃疡这些酸相关性疾病,可以得到合理解释。 萎缩性胃炎是胃癌的癌前疾病,就是说其发展为胃癌的可能性比正常人增高,当然不一定会发展成胃癌。萎缩性胃炎——异型增生——胃癌,是胃癌的一般发展过程。因此,萎缩性胃炎不必惊慌,但需胃镜定期随访。

三、肠化生是什么 胃黏膜上皮的形态和组织化学成分发生变化,变成类似于小肠或大肠的上皮。 肠化生又进一步又可分为五种亚型: ■完全性小肠化生; ■不完全性小肠化生; ■完全性大肠化生; ■不完全性大肠化生; ■混合型化生,可同时具有小肠和大肠化生。 依据病变程度可分为轻、中、重。 小肠型化生与小肠黏膜的细胞相似,分化较好,常见于包括慢性胃炎在内的各种良性胃病,且随着炎症的发展化生加重,故认为小肠型化生可能属于炎症反应性质,不是胃癌前病变。大肠型化生,上皮分化相对较差,在良性胃病中检出率很低,只有11.3%,但在肠型胃癌(是最主要的胃癌类型)旁的黏膜中检出率高达88.2%,说明大肠型化生与胃癌关系密切。 肠化生伴随于胃黏膜的萎缩,是公认的胃癌癌前病变,目前的研究认为,不完全性肠化生、大肠型肠化生容易发生癌变,小肠型肠化生一般不会癌变。 轻度肠化生比较常见,提示胃黏膜损伤,常见于慢性炎症。在中、重度肠化生中,不完全性和大肠型的肠化生比率增高,因此,中、重度肠化生需胃镜定期随访。 四、重视不典型增生 细胞炎症坏死后,机体可通过细胞增生进行自我修复,在细胞增生过程中受到外部环境的影响而发生了细胞改变,这就是不典型增生。 不典型增生就是细胞增生的性质出现异常,包括细胞大小、形态、排列异常,粘液分泌减少,细胞核浆比例失调,细胞核极向丧失,假多层,细胞核分裂象增多,非典型核分裂象等。分为轻中重三级。 现在国际学界将不典型增生改称上皮内瘤变,轻中度不典型增生归入低级别上皮内瘤变,重度不典型增生则归于高级别上皮内瘤变。 不典型增生是重要的胃癌前病变,可发展为胃癌,需高度重视。

胃黏膜活检异型增生与癌的鉴别

胃黏膜活检异型增生与癌的鉴别【关键词】胃黏膜活检;异性增生;胃癌 [关键词]胃黏膜活检;异性增生;胃癌 胃黏膜活检提高了胃癌的检出率,特别是早期胃癌检出的重要手段,但是在胃黏膜活检中,对癌的确诊和异型增生的分级判定以及异型增生与癌的鉴别上,还是存在着一些困难,是胃黏膜活检诊断中的难点。 1 胃黏膜异型增生 异型增生又称为不典型增生,是指胃黏膜生长偏离了正常方向的一种异常,伴分化失调和恶性趋势的增生。是胃癌重要的癌前病变。可分为肠型和胃型两种,肠型较常见。根据病变的程度又可分为轻、中、重三级,国内外的许多专家认为胃黏膜轻度异型增生,部分属于炎性再生,可以消退,部分有进展为中度异型增生的可能,故不视为癌前病变,可不予随诊或作较长间隔的随诊。中度异型增生进展慢,可定期(0.5 a~1 a)随访。重度异型增生应当随诊,属于癌前病变。随着免疫组化的发展,有专家进行了胃黏膜异型增生病例P16和P53蛋白的研究,研究结果显示:胃黏膜异型增生的病例有P16和P53蛋白的表达,说明在异型增生的组织中已经开始出现基因突变或缺失,异型增生特别是重度异型增生是癌变的可靠标志。 1.1 胃黏膜上皮异型增生的形态特征 主要包括细胞异型、黏膜结构紊乱和分化异常三方面的改变。细胞异型:细胞大小形态不一,呈现多形性。细胞核增大染色质增多,

核浆比例增大,核仁明显,核分裂项增多。核由正常变为杆状或逐渐变圆,核的极性失常,核的位置逐渐上移,层次不齐,呈假复层。黏膜结构紊乱:腺管密集,腺体的大小、形态不一,有出芽、分支、乳头形成及背靠背或共壁现象。分化异常反映在细胞嗜碱性增加,细胞的分泌功能减退,黏液细胞、主细胞、壁细胞区别消失,在肠上皮化生区域杯状细胞和潘氏细胞减少或消失。 1.2 异型增生的分型 异型增生可分为胃型和肠型,一般肠型多见。肠型为胃黏膜肠上皮化生,可见杯状细胞。为了深入研究异型增生的组织形态及与胃癌的关系,专家将异型增生又分为下列几种亚型。 1.2.1 腺瘤增生型 增生的腺管密集,弯曲,腺管大小、形态不一。异型上皮呈高柱状,胞浆浓染,核杆状浓染、密集排列不整齐,病灶从黏膜表面开始,病灶的深部常伴有囊状扩张的残存的幽门腺或肠化生腺管。为肿瘤性质的病变。 1.2.2 隐窝型异型增生 是发生在肠化生腺管隐窝部的异型增生,多位于黏膜深层。异型的腺管或疏松或密集,形态不规则。上皮细胞呈高柱状,胞浆浓染。核杆状、浓染、密集、排列不整,杯状细胞和潘氏细胞消失或残存痕迹。但常因为钳取的组织太浅而看不到此病变。 1.2.3 再生型异型增生 再生的黏膜较薄或不整齐,腺管常常很稀少,有的腺管呈裂

胃镜下取病理活检的护理体会

胃镜下取病理活检的护理体会 发表时间:2016-09-07T15:27:42.987Z 来源:《心理医生》2016年10期作者:王郑莹[导读] 护理人员一定要积极和受检者进行沟通,明确胃镜下取病理活检的一些要点,从而提升胃镜下取病理活检的质量。 王郑莹 (山西省太原市第四人民医院山西太原 030027)【摘要】目的:探讨胃镜下取病理活检的系统化护理效果。方法:回顾性总结在我院进行胃镜下取病理活检的患者共计40例相关资料。结果:观察组患者经过系统化的护理后,受检者的焦虑评分均值为(52.3±4.1)分,平均检查时程为(19.2±4.4)分钟,而对照组受检者焦虑评分均值为(60.3±3.5)分,平均检查时程为(28.7±6.5)分钟,两组数据差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:系统化护理对于缓解受检者焦虑情 绪、缩短检查时间和顺利完成活检手术具有重要的意义。【关键词】胃镜;病理活检;护理体会【中图分类号】R473.5 【文献标识码】B 【文章编号】1007-8231(2016)10-0126-01 胃镜活检术是胃镜检查的重要内容,也是消化道疾病早期诊断不可缺少的一个手段。检查中胃豁膜活检标本的大小、深度以及检查中医护之间的配合直接影响到活检组织的准确性。 1.资料与方法1.1 一般资料研究对象为2012年1月~2013年12月期间在我院进行胃镜下取病理活检的患者共计40例,其中包括男性28例和女性12例,年龄范围为35岁~50岁,平均年龄为(40.5±7.2)岁,入选标准:患者均在我院取病理活检,其中有12例为食管中下段活检,有5例为喷门口活检,有4例为胃底活检,有10例为胃角活检,另有9例为胃体活检,患者均知情并且在知情同意书上签字。排除标准:排除精神病患者,排除意识模糊者,排除在检查过程中出现严重的并发症患者。40例受检者根据取病理活检的护理方法不同分为两组:一般护理的20例为对照组,系统化护理的20例为观察组,两组患者一般基线资料(病理类型和性别比例等)经统计学检验,结果显示差异无统计学意义(P>0.05),说明具有可比性。 1.2护理方法对照组患者用常规护理,在活检前常规准备必需物品并严格按照要求进行消毒,活检前10分钟时指导患者正确服用胃镜胶,活检手术进行时严格按照操作规程配合医师取病理活检。观察组患者在以上护理基础上加用心理护理和术后指导:受检者在进行检查前都会因为缺乏相关知识而出现不同程度的焦虑感,此时护理工作人员应向患者做好细致的告知,简要介绍活检的步骤和原理,重点介绍术中配合要点,例如头等部位不可随意摆动,如有不适应轻举手示意,另外指导并向患者示范“鼻-口”深呼吸方法,减轻受检者的恶心感,对受检者的疑虑要热心解答,尽量打消受检者的焦虑心理。在活检手术完成后嘱咐患者2小时内禁食,2小时后进食以温凉食物为宜,忌食温粗糙和过热的食品,另外为患者建立随访档案,记录其活检后的并发症情况(例如黑便,咯血和腹痛等)。 1.3 评价指标根据以往学者关于焦虑评分量表(分值越高者患者焦虑状态越严重)为患者打分,另外统计各组患者检查时程情况,以此反映不同的护理方法对患者的护理效果。 1.4 统计学方法选择SPSS 20.0统计学软件包进行数据分析(平均值数据的表示方法为均值加减标准差)。 2.结果观察组患者经过系统化的护理后,受检者的焦虑评分均值为(52.3±4.1)分,而平均检查时程为(19.2±4.4)分钟,术后有1例腹痛者(不良反应发生率为5.0%),明显优于对照组数据统计结果(P<0.05)。 3.讨论胃镜下的取病理活检成功率不但与医师的操作技能和专业知识有关,也与护理工作的质量有很大的关系,系统、细致的护理方法对于受检者顺利完成活检具有十分重要的临床意义,本研究统计结果显示:观察组受检者在系统化护理方法护理后,其活检时间和患者的焦虑情况均获得明显改善(与常规护理方法相比),不良反应发生率也显著降低(对照组活检手术后2例腹痛和2例黑便者),观察组受检者在活检手术前进行细致的心理护理,有利于消除患者的焦虑心态,这对于受检者在活检过程中更好的配合医师和顺利完成检查具有重要的临床意义,受检者的焦虑心态得到了矫正,在活检过程中更能积极的配合医师进行检验,缩短检验时间,降低术后不良反应。肠镜检查是一种侵入性操作,检查过程中患者迷走神经受刺激,肠道平滑肌牵拉会出现一系列不适症状及紧张焦虑情绪,而过分的紧张焦虑又会反射引起肠道痉挛收缩,加重腹痛,影响进镜,甚至导致检查失败。术前向患者介绍肠镜检查及病理活检术意义,具体操作方法,注意事项,成功案例等,并耐心解答患者提问,使患者明白肠镜下取病理活检术是一种成熟、有效且创伤小的技术,不必过分担心。术中医生操作间隙,通过对患者指导、鼓励、交流以减轻患者心理负担,可告诉患者操作过程及配合事项,不在患者面前谈论病情,不可窃窃私语,尤其是可疑肿瘤患者更要做好保护性医疗,操作熟练配合默契,以防患者高度敏感而产生怀疑等不良反应,术后说明注意事项,消除患者顾虑。术后应嘱患者先卧床休息10~20min,观察其状态及生命体征的变化。2h后无不适可进食少渣软食,以温凉为宜,忌过热及粗糙食物。术后观察30min,若出现剧烈腹痛、黑便或呕血及时就诊。所有患者检查后3h内需有人陪同,当日忌骑车或开车,以防意外。建立随访档案以便及时了解病理活检术后情况、反馈病理切片结果并作健康指导。做好标本登记、送检工作;做好内镜设备、附件的分类清洗、消毒、灭菌及保管工作。如果使用被污染的活检钳进行操作,将会导致院内感染的发生。因此,活检钳应在流动水流下清洗,用毛刷反复清洗活检钳瓣的内面和关节处,再用一次性无菌纱布擦干放入消毒机中和胃镜一起消毒5分钟后放2%戊二醛溶液中消毒10分钟,消毒后用清水冲洗干净,用酒精棉球擦拭活检钳表面及面,胃镜用硅油涂抹关节面,把活检钳悬挂于胃镜柜中。 4.结束语

教你看懂胃镜活检病理报告精编版

教你看懂胃镜活检病理 报告 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

教你看懂胃镜活检病理报告 在医院门诊,经常见到许多患者或家属拿到胃镜活检报告单后一脸茫然。因不解其意,他们常常会拦住检查医师不放,再三要求给予详细解释。为使患者对胃镜有个大体了解,今天特就活检报告中的一些常见检查结果作一简单叙述,以供参考。 浅表性胃炎它反映了胃粘膜浅层有淋巴细胞或浆细胞浸润,而深层的胃腺体正常。根据炎症细胞浸润程度,浅表性胃炎可分为轻型、中型、或伴急性活动等类型。根据情况不同,使用不同药物后患者可治愈。

萎缩性胃炎它是指除了粘膜有炎性细胞浸润,还可见胃腺体部分或完全消失。萎缩性胃炎必须积极治疗,因为萎缩性胃炎发生肠化生的机会较多。 肠化即肠上皮化生,意思是在胃粘膜上皮中出现肠上皮,可见于浅表性胃炎或萎缩性胃炎中,也可见于部分正常人。目前医学上采用粘液组化、酶组化及电镜技术等,将肠化生分为完全型、不完全型及小肠型或结肠型。现大多数医学专家认为,不完全型、结肠型肠化(也称为Ⅲ型肠化)与胃癌的发生有密切关系。因此,见到肠化后报告后就进一步检查。

个别腺体囊状扩张根据病理形态,胃粘膜腺体扩张分为单纯扩张和异型扩张。单纯扩张指腺体扩张程度较轻,为局灶性或孤立性,腺腔内黏液分泌多,腺体无萎缩,腺上皮异型增生,可伴有肠化。目前认为它可能是重要的癌前病变。因此对活检胃粘膜有腺体扩张情况的,尤其是异型扩张的患者要进行定期复查。 胃粘膜上皮异型增生也称为不典型增生。对这一检查结果要给予高度重视,因为这可以说是一种癌前病变。据有资料报道,轻度异型增生者癌变率为%,中度者为4-5%,重度者为10-84%。轻度患者就每3-4个月复查一次胃镜,中度

慢性胃炎黏膜活检的简要解释

慢性胃炎黏膜活检的简要解释 炎症、活动性、肠化、萎缩和上皮内瘤变 ————胃镜黏膜活检的病理解释 手持一份胃镜病理报告单,有点不懂、有点忐忑不安、甚至惶恐,夜不成寐。严重吗?会不会变癌?想请医生详细讲一讲,那么多病人等着看病,哪有心思给我讲课? 这里给各位病友提供一些专业性的通俗讲解,或许会有帮助。有些专业名词不好随意通俗化,有兴趣的病友可以看其他参考资料,抱歉了。 炎症 早期阶段:慢性浅表性,胃小凹之间的浅表粘膜层有炎细胞侵润。 进展阶段:炎细胞向粘膜深层发展,可以到达胃粘膜全层,常伴有胃腺萎缩。 终末阶段:炎症消退,所有胃腺萎缩。 在胃镜肉眼直观下顺次表现为粘膜充血、水肿、糜烂、出血、溃疡、粘膜发白、粘膜下血管显露、粘膜颗粒样增生、触之韧感等。 依炎细胞数量分轻中重三级。但其代表的意义不能机械理解,因为炎症是一个过程,炎症减轻多数是指病情好转,如果始终没有控制炎症进展,结果也可以是炎症摧毁了组织而表现为炎症消失。这跟肝炎导

致肝硬化的情形类似:炎症胜利了,班师回朝了,留下一片荒芜。 活动性 比较严格的病理报告上会有炎症活动性描述。所谓活动性是指侵润胃粘膜的炎细胞中的嗜中性粒细胞数量。 轻度活动性——胃粘膜固有层内有少量或中等量嗜中性粒细胞。 中度活动性——固有层内有较多嗜中性粒细胞。而且侵润到胃腺上皮内。 重度活动——广泛的胃粘膜隐窝炎伴有粘膜上皮糜烂、隐窝脓肿形成。 简单言之,活动性代表急性炎症或慢性炎症急性活动的程度。这是必须积极治疗的重要标志,是治疗最容易见效的标志。炎症重但活动度不高的慢性胃炎(炎细胞中以淋巴细胞为多数)反倒治疗不易见效。 肠化生 胃粘膜表面上皮及隐窝上皮的形态和组织化学成分发生变化,变得相似于小肠或大肠的上皮。 完全性肠化生——胃粘膜上皮变成了正常的肠上皮。 不完全性肠化生——形态仍与胃粘膜上皮相同,但粘液细胞的化学成分发生了变化。又分为不完全性小肠化生和不完全性大肠化生。不完

2020胃镜活检病理报告知识科普

2020胃镜活检病理报告知识科普 胃镜活检报告常常会有这些令人眼花缭乱的描述: “慢性炎症(++),肠化(+++),不典型增生(+),活动性(++)”;或报告为“慢性浅表性胃炎,中度活动性,伴有灶性肠化,轻度不典型增生”或报告为“慢性萎缩性胃炎,重度,中度肠化,部分区域重度不典型增生”等。看到这些,很多朋友如堕五里雾中,不知所云。 今天就简单介绍一些关于慢性胃炎的一些病理知识。 一般来说,胃镜是肉眼所见的胃黏膜改变,给出的诊断相对粗犷一些。比如,诊断“慢性浅表性胃炎伴有出血”、“慢性萎缩性胃炎伴有胆汁反流”。 活检病理学检查则是从细胞学基础上给出的诊断,是通过光学显微镜下观察到的胃黏膜改变。 病理单上的基本信息 1、病理报告的内容包括: 患者基本信息、活检组织的外观、镜下所见、病理诊断及备注。 2、患者基本信息包括: 姓名、病案号等身份验证信息。

3、活检组织的外观即肉眼所见,包括: 送检组织全貌、活检部位、大小、形状、病变距离组织边缘的距离等。镜下所见就是病理医师在显微镜下观察到的病变表现,在细胞水平上对活检组织进行比较专业的描述,并就疾病的性质进行病理诊断。 病理诊断要回答两个基本问题: 其一,送检的是什么病变? 其二,这个病变的性质怎么样,是否为肿瘤,良性还是恶性? 若是恶性肿瘤,恶性程度分级、侵犯深度及范围、淋巴结转移数目、切缘是否干净、相关放化疗敏感指标性程度等都要在病理诊断中详细说明。 4、病理报告的“备注”或“注意事项” 是病理医师会对送活检的医师或患者建议,包括:应再做什么样的活检,或需再补做哪些特殊病理检查,或建议患者借阅既往手术病理切片对比观察。 慢性胃炎常见的病理改变有以下几种: 慢性浅表性(非萎缩)胃炎: 病理变化主要局限于粘膜层,极少累及粘膜下层。 胃粘膜浅层内有淋巴细胞或浆细胞为主的炎症细胞浸润,而深层的腺体正常。根据炎症细胞浸润程度,浅表性胃炎可分为轻度、中度、重度以及急性活动性。

5126例胃镜检查诊断及分析

5126例胃镜检查诊断及分析 胃镜作为临床检查诊断或排除食道、胃、十二指肠球部疾病的一种医疗器械应用十分普遍,上海市浦东新区张江医院从1994年开展胃镜检查至今,接待大量患者,获得大量的胃镜检查诊断临床资料。现整理完整资料5126例,对其所检疾病的种类与年龄的关系、病变部位的分布、胃镜诊断与病理诊断的符合情况进行了统计,作出初步的分析。 1 资料与方法 1.1 一般资料本研究资料为1994年至今我院胃镜检查病例资料,除去少数资料不完整之外,共获5126例。男2375(46.35%)例,女2751(53.65%)例,年龄14~86岁,男女之比1∶1.16。 1.2 方法收集5126例胃镜检查患者的胃镜检查登记簿、胃镜诊断报告记录以及病理报告记录等,对其内容分项列表。 1.3 统计学方法计数资料采用χ2检验进行统计分析。 2 结果 2.1 在胃镜检查中,我们对所查样本的疾病分11类进行了统计,同时列出与各年龄段的对应关系表(见表1)。 2.2 在胃镜检查中,检出胃部炎症和溃疡共3417例。其中萎缩性胃炎240例,浅表性胃炎2982例,胃溃疡加复合溃疡195例。对其在胃内的病变部位分布进行了统计,表2。 2.3 在胃镜检查中,具有完整病理诊断报告的3657例,占整个检查的71.3%。现将病理诊断与胃镜下直视诊断(简称胃镜诊断)作比较,表3。 3 讨论 浅表性胃炎和萎缩性胃炎在临床上表现为反复发作性上腹部疼

痛不适,病因难以确定。上消化道钡剂造影X线检查不易查出,通过胃镜可直观发现胃特黏膜充血,多数为散在性,少数为弥漫性,充血水肿区互相交织存在形成红白相间,以红为主,有的伴散在性出血点或片状。有的黏膜变薄,灰白斑,血管透见呈细网状分布,有的呈炎性息肉样或黏膜粒状增粗等。一般肉眼观察可诊断,结合活检涂片、HP等有助确诊。本组样本(表1)中浅表性胃炎检出率为58.2%,萎缩性胃炎的检出率为4.7%,两者之比12.4∶1,在数值上接近有些学者浅表性胃炎检出率55.98%,与萎缩性胃炎之比13.6∶1的报道。从年龄上看,30~45岁年龄段的浅表性胃炎占各年龄段所检浅表性胃炎的56.6%(1687/2982),与各年龄段相比P0.01,差异有统计学意义。61岁以上年龄段的萎缩性胃炎占各年龄段所检萎缩性胃炎的50.4%(121/240),与各年龄段相比P0.01,差异有统计学意义。提示:浅表性胃炎30~45岁年龄段的发病率最高,老年人萎缩性胃炎发病率最高。 从表2观察,浅表性胃炎在胃窦部的病变发生率高达61.3%(1827/2982),萎缩性胃炎在胃窦部的病变发生率为36.7%(88/240),明显低于前者。但从部位分布来看,浅表性胃炎与萎缩性胃炎的病变好发部位规律相同,依次为:胃窦胃体胃角胃衣幽门。 溃疡病有单纯性和复合性之分,同时存在胃和十二指肠球部溃疡称为复合性溃疡,反之称为胃溃疡或十二指肠球部溃疡。有资料反应十二指肠球部溃疡与胃溃疡的比例在各个国家和地区的报道均有不同。在我国北方地区胃溃疡略高于十二指肠球部溃疡,南方十二指肠球部溃疡高于胃溃疡,可能与气候环境因素及南北方人生活习惯不同有很大关系。从表1溃疡病检出数情况看:我院样本中,十二指肠球部溃疡明显高于胃溃疡。十二指肠球部溃疡328例,胃溃疡135例,复合性溃疡60例。十二指肠球部溃疡与胃溃疡之比为2.3∶1,单纯性(十二指肠球部溃疡+胃溃疡)溃疡与复合性溃疡之比为10.3∶1。