明清皇权和中央集权制度的强化

明清皇权和中央集权制度的强化学案

课标要求:

了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

【自主认知】

知能一宰相制度的废除

1、朱元璋废除宰相制度的原因?

2、影响

秦以来一直实行的宰相制度宣告废除,___________进一步加强;但是废宰相,过分集权于皇帝,造成了明中期以后的太监乱政。

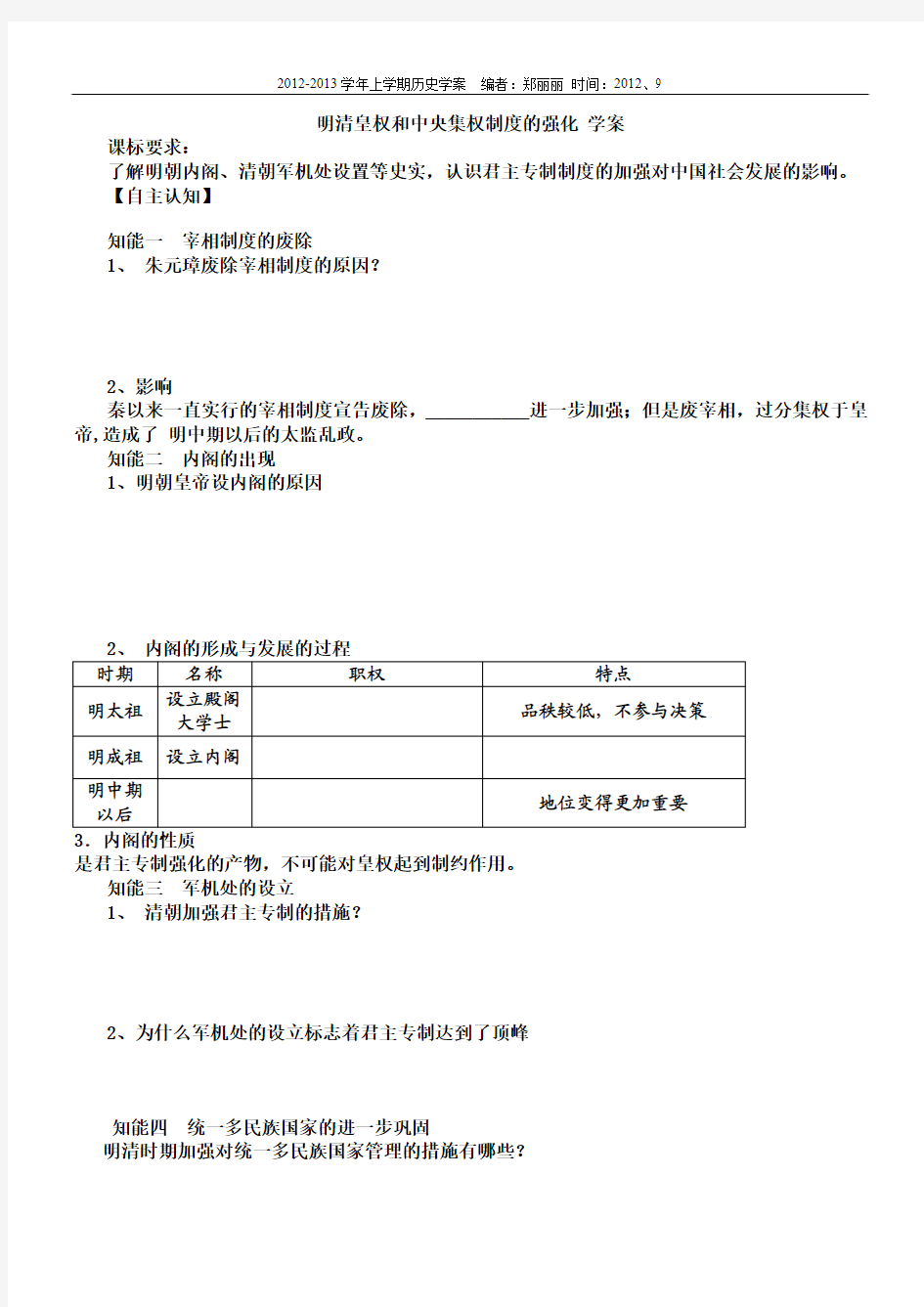

知能二内阁的出现

1、明朝皇帝设内阁的原因

是君主专制强化的产物,不可能对皇权起到制约作用。

知能三军机处的设立

1、清朝加强君主专制的措施?

2、为什么军机处的设立标志着君主专制达到了顶峰

知能四统一多民族国家的进一步巩固

明清时期加强对统一多民族国家管理的措施有哪些?

当堂检测

探究题:

1、

材料一:雍正年间,用兵西北,以内阁在大和门外,保直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《檐曝杂记?军机处》

材料二:军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿。……军国大计,罔不总揽,自雍正、乾隆后,百八十年,威命所寄,不予内阁,而于军机处,盖隐然执政之府矣。

——《清史稿》

材料三:机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与(军机)大臣相见,无论宦寺(宦官)不得参,即承旨诸臣(军机大臣)亦只供传达缮撰,而不能稍有赞画于其间也。——《清史稿?军机大臣年序表》

请回答:

(1)军机处最初设置的直接原因是什么?

(2)军机处的职能后来发生了什么变化?

(3)综观材料概括军机处的主要特点。

2、“罢丞相不设,析中书省政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。”——引自某史书《职官志》

请回答:

①这是哪一朝代官制的变化?文中的“帝”指谁?

②材料中的“六部”指哪六部?六部的最高长官对谁负责?

③材料中“帝自操威柄”是什么意思?

4《中国古代专制主义中央集权制度的演变》·教案

中国古代专制主义中央集权制度的演变 第三课从汉至元政治制度的演变 第四课明清君主专制的加强 一、教学目标 二、教材分析与教学建议 重点:汉元时期中央集权与君主专制演变的史实。 难点:中国古代政治制度的特点。 教材内容分析与教学建议 本课的编写依据,是课程标准中相关的学习要点。相关学习要点的表述为:“列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。”汉至元,时间跨度大,内容繁多,平铺直述,线索难以清晰,特点不易突出。基于这种考虑,课文子目从中国古代政治制度的特点考虑,紧密联系上一课学习要点的内容:“知道‘始皇帝’的来历和郡县制建立的史实,了解中国古代中央集权制度的形成及其影响。”承上启下地设置了“中央集权的发展”“君主专制的演进”两个子目。讲清楚这两个子目,学生既复习了始皇帝来历的旧知识,又了解了更多的关于皇帝制度在汉元期间的沿革变化以及君主专制一步一步演进的大致脉络;既能重温有关郡县制建立初期的史实,又能熟悉从汉至元郡县制度曲折发展的历程,进而了解中国古代中央集权制度在汉元间的发展状况,分析中央集权对于中国古代历史发展的利与弊。讲清这两目,就能掌握中国古代政治制度最主要内容,进而也能从中找出中国古代政治制度最大的特点,即:君主专制中央集权的不断加强。 学习本课,需要掌握推恩令、藩镇割据、行省制度、丞相、三省六部制、察举制、科举制等名词与概念,了解汉元政治制度的演变过程,加强对中国古代君主专制中央集权的理解,总结出中国古代政治制度的特点,并进一步认识其对中国历史发展所产生的影响,提高分析中国国情的深刻历史洞察力。 本课引言讲述的是有关西汉“七国之乱”的一段史实,揭示了西汉初年中央集权与地方封国分权之间存在矛盾。教师可利用引言向学生提问,平定七国之乱后,地方分权的问题是否得到彻底解决?如果没有,汉景帝的后继者又是如何去削弱封国势力以加强中央集权的?汉以后的各代王朝,又是如何面对地方分权问题的。以此导入新课。 【强烈建议本课与第四课合并讲授,并且重组教材内容,按照通史顺序穿插“专制主义”和“中央集权”两个子目,以形成整体印象】 一、秦朝创立专制主义中央集权制度 (续上节)回顾:秦朝专制主义中央集权制度的组成部分: 1.皇帝制度 特点:皇权独尊、大权总揽、皇位世袭、至高无上 2.三公九卿制 构成:(略) 特点:以皇权为中心;中央官吏相互配合、互相牵制,大权集于皇帝手中 3.郡县制 实行的原因:吸取历史教训,防止国家分裂;加强中央集权,维护国家统一 构成:(略) 二、汉朝巩固专制主义中央集权制度(“汉承秦制、有所损益”) 1.在中央,实行三公九卿制,开创“中外朝”制度 ①“中外朝”制度 两汉时期中央政治制度基本上沿袭秦朝,但又有所变化。

明清时期的政治、经济、文化及对外关系

精心整理 明清时期的政治、经济、文化及对外关系 ·秦唐明三朝中央机构的变迁 ·秦:实行三公九卿制(独相) ·唐:实行三省六部,相权一分为三,众多宰相集体议事(众相) ·明:明初,废丞相,权分六部,设内阁(废相) 政治: 明清加强专制主义的措施 明:内阁制度 1. 2.措施: 1600年的宰 a b 朱棣即位后,选拔翰林学士入文渊阁值班,在皇帝授意下参与机务,批答奏章,正式确立内阁制度 c:职责:起草诏敕、票拟批答、咨询顾问、密疏进言等 d:评价:是协助皇帝决策的中央机构; 内阁必须完全遵照皇帝的旨意行事,强化了皇权,不得妄提建议

e:实质:内阁实质上仍皇权的组成部分 3.影响:皇权空前强化,君主专制集权体制趋于极端 清:军机处的设立 1.背景:内阁与议政王大臣会议严重制约皇权:清初,中央政府仿效明朝制度,设置内阁,作为协助皇帝办理政务的中枢机构。另有源于满足旧俗的议政王大臣会议,其成员大多为手握兵权的满足王公贵族。军国大事往往不经内阁而由议政王大臣会 2.过程: 但实际作用有限 同虚设 3. 军机处主要成员由皇帝挑选亲信满汉大臣充任,拟就的诏令,不经内阁直接发往各地,称“廷寄”;直接下达中央各职能部门,称“交片”。百官的奏折也直接送军机处议复 4.实质:是为皇帝出谋划策、辅佐皇帝总揽全国军政事务的中央机构 5.影响: ①精简了行政办事手续,提高了工作效率

②皇权得以空前加强,封建制度日益衰落 清朝加强中央集权的措施 边疆的巩固——多民族国家的巩固与发展 1.东北:康熙时,清军通过两次雅克萨之战给俄军以沉重打击,迫使沙俄同意和谈。随后,双方签订《尼布楚条约》,划定中俄东段边界,此后,这一地区保持了较长时间的和平 2. 政 3. 于西藏地区经济与文化的发展。 4.东南:郑成功于1662年驱逐荷兰殖民者,收复台湾后,在台湾的郑氏政权成为割据势力。康熙中期,清朝发兵攻占台湾,设台湾府,将台湾置于中央政府的统一管辖之下 ·意义:巩固了东南沿海地区的边防;加强了对台湾地区的管辖;有利于台湾地区的开发、经济文化的发展,和与内地的交流;维护国家的统一

耕作学习题

《耕作学》习题第一章耕作制度引论 ⒈耕作制度的含义和内容? ⒉简述中国农作制度的发展方向。 ⒊简述耕作制度在农业发展中的功能? ⒋耕作学的研究对象是什么? ⒌如何认识耕作学在农学学科中的地位? 第二章资源、环境与耕作制度 ⒈ 简述我国农业资源的特点。 ⒉ 自然资源的主要内容。 ⒊社会经济资源的主要内容。 第三章作物布局 ⒈作物布局在农业生产上的意义? ⒉简述作物布局的原则。 ⒊作物布局为什么要以生态适应性为基础? ⒋作物的生态适应性包括哪些内容? ⒌河北省作物布局与全国相比有什么特点? 第四章复种 ⒈复种的效益原理。 ⒉ 复种的技术要求。 ⒊ 复种对农业增产的作用。 ⒋ 复种的条件。 ⒌试述提高作物年单产的可能途径。 第五章间混套作

⒉间混套作的增产效益原理。 ⒊间混套作的技术要求。 ⒋举例说明河北省间混套作的类型。 ⒌简述多熟种植与间混套作的联系与区别。 第六章轮作与连作 ⒈ 轮作倒茬的作用。 ⒉ 连作的危害及其消除途径。 ⒊ 为什么连作能够一直存在于生产实际。 ⒋ 什么是茬口特性,如何评价。 ⒌ 作物布局与轮作关系。 第七章农牧结合 ⒈ 农牧结合的意义。 ⒉ 以植物性食物为主是否有助于改善人民的food security状况?为什么? ⒊ 举例说明农牧结合的模式。 第八章农田养护 ⒈我国耕地存在的主要问题有哪些。 ⒉化肥能否作为养地手段?为什么? ⒊ 农田土壤培肥的措施有哪些? ⒋ 分析农田物质循环与养分平衡之间的关系。 ⒌为什么说用养结合是耕作学贯穿始终的根本问题? 第九章土壤管理 ⒈ 土壤耕作的的目的。 ⒉ 什么是土壤宜耕性,不同水分条件与土壤宜耕性的关系?

(完整版)《明清君主专制的加强》教案

第4课《明清君主专制的加强》教案 (临泉二中历史组:史云龙)【学情分析】 本课的教学对象是高中一年级的学生,通过初中的学习,已经初步了解中国古代的封建制度;由于平时媒体的传播(如电视剧等),比较普遍地以明清时期为素材,因此,学生对明清君主专制的加强及发展会有所了解。但学生在认识君主专制制度加强的背景及对中国社会发展的影响上,仍存在一定难度,需要教师加以指导与解释。 【教学目标】 1.知识与能力 (1)识记明朝加强君主专制的措施(废丞相,权分六部),理解宰相制度的废除是强化君主专制的必然结果。 (2)了解明朝内阁制度形成的经过及其发展;理解内阁制与宰相制度之间的区别,培养学生比较历史事件的能力。 (3)掌握军机处的地位与作用,理解它对君主专制进一步加强的影响。 2.过程与方法 (1)联系历朝历代皇权与相权之间的矛盾,结合明清的社会背景,引导学生分析明初废除宰相制度的必然性。 (2)通过讨论,比较内阁制与宰相制之间的异同点,培养比较、分析历史问题的方法 3.情感态度与价值观 认识到封建君主专制制度的强化,既有助于多民族封建国家的巩固,也极大地阻碍了中国社会的进步,做一个有民主意识的现代公民,既不妄作一个否定中国传统的“愤青”,更不能做唯唯诺诺的奴才,做到真正爱国。 【教学重难点】 明清加强君主专制的措施和影响;内阁制与宰相制的区别; 【课时安排】 一课时 【教学方法】 讲授法与情境导入、启发式教学相结合 【教学用具】 课本、多媒体、粉笔、黑板 【课堂教学】 [课程导入] 利用《凤阳花鼓》片段导入“说凤阳,道凤阳,凤阳是个好地方,自从出了朱皇帝,十年倒有九年荒。”设问学生:“朱皇帝”是谁?安徽凤阳自从出了明太祖朱元璋后,非但没有呈现出富贵吉祥之兆,反而十年九荒,这是怎么回事呢?

1.2 汉代至明清政治制度的演变(必修一)

第一单元古代中国的政治制度 第2讲汉代至明清政治制度的演变一、考情 课程标准考试大纲考点搜索 列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点汉至元政治制度的 演变 ①汉至元中央集权的发展②汉至元君主专制的 演进③选官、用官制度的变化 了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。明清君主专制的加 强 ①宰相制度的废除 ②内阁的出现 ③军机处的设立 二、基础知识梳理 朝代从汉代至明清的政治制度 汉朝背景:汉代实行郡国并行制,封国有时会与朝廷对抗,威胁中央集权的巩固。措施:汉武帝颁布“推恩令” 作用:王国越分越小,中央集权得到加强。 隋唐确立并完善三省六部制中书省:决策;门下省:审议;尚书省:执行,下设六部。运行机制:皇帝诏令中书省(草拟、颁发) 门下省(审核) 尚书省(执行) 六部(分管)中书省吏部:主管官吏的任免和考核 决策机构:草拟和颁发皇帝诏令户部:主管户籍、土地、赋税等 皇帝——政事堂——尚书省——————礼部:主管礼仪、科举等 执行机构:执行政令兵部:主管军政 门下省刑部:主管刑狱 审议机构:审核政令工部:主管国家的工程建设 特点:三省互相牵制,互相监督; 影响:保证了君权的独尊;是中国古代政治制度的重大创造;为历代封建王朝所沿用。 宋朝中央 宋初,设立中书门下为最高行政机构,最高长官行驶宰相职权。 增设参知政事、枢密使、和三司使,分割宰相行政权、军权和财权。地方 背景:唐安史之乱后藩镇割据及五代十国时期严重的军人割据 措施:把兵权收归中央,抽调各地精兵强将,充实中央禁军; 中央派文官任地方长官(知州),同时设通判负责监督; 地方设转运使,地方赋税一小部分为地方开支,其余全部由中央控制。 元朝行省制 内容:中书省是中央最高行政机关,直辖河北、山西、山东; 地方设立行中书省,长官由朝廷任命,最高长官是平章政事,由朝廷任命,一般由蒙古贵族担任。 行省之下,分设路、府、州、县,边远民族地区设宣慰司进行管理。 宣政院是中央设置的专门管理少数民族事务的机构,兼管西藏地方事务,岁哦不是地方管理制度,而是中央管理制度。 影响:便利了中央对地方的管理,加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端,影响深远。。 明朝明朝废丞相,设内阁: ①废丞相:明太祖朱元璋,正式废除; ②设内阁:形成—明太祖设置殿阁大学士;明成祖选翰林院官员入值,内阁制度正式确定;

耕作学课程教学大纲(1)上课讲义

耕作学》课程教学规范 I 、本课程的地位与作用耕作学是研究建立合理耕作制度的技术体系及其理论的一门综合性应用学科。耕作学把农业生产当作一个系统,从农业发展的全局研究综合的农业技术体系,解决农业生产在时间、空间上的优化问题。耕作学主要培养学生具有现代化农业的总体战略观点和组织指导生产的能力,提高学生综合分析问题和解决问题的能力,辨证地、全面地认识和分析农业生产问题。 II 、本课程的教学目标 通过本课程学习,总的目的和要求是使学生获得:(1)耕作制度发展的战略目标、资源分析方法;(2)作物布局、复种、间套作、轮连作、土壤耕作等方面的基本概念、基本理论与技术;(3)初步掌握耕作制度设计的综合技术。 III 、本课程的教学基本要求和内容第一章耕作制度引论 1.1 教学基本要求 (1 )掌握耕作制度、种植制度、养地制度等概念,理解耕作制度的基本内容、基本功能; (2 )了解世界与中国农业的发展历史与趋势; (3 )理解耕作学的研究对象与任务,了解耕作学发展简史、研究内容与方法。 1.2 教学基本内容 第一节耕作制度的含义与功能 一、耕作制度的概念与内容耕作制度、种植制度、养地制度的概念与内容。 二、耕作制度的功能技术功能,宏观调控与决策。 第二节世界与中国农业的发展 一、世界农业发展历史的过程,现代化农业的基本特征,世界农业发展趋势。 二、中国农业发展 中国农业50 年的回顾,* 中国农业特点与问题,恩格尔系数的概念,中国农业发展趋势。 第三节我国耕作制度与可持续农业 一、耕作制度与可持续农业耕作制度与可持续农业的关系。 二、我国可持续农业的科学技术体系 多熟种植、节水农业、保护土地、营养管理、综合防治、农制改革、高新技术。

中央集权制度的演变

中央集权制度的起源及发展与消亡 摘要:两千多年的专制主义中央集权制度是中国古代政治制度的核心内容,是中国古代政治文明的重要组成部分,是人们在政治实践活动中的有益成果,是人类政治智慧的结晶,其中皇帝制度是中央集权制度中的奇葩。它对中国统一多民族国家的形成与发展、官僚体制与行政管理、文化教育等整个中华文明都产生了深远的影响。 关键词:皇帝制度、三公九卿、君主集权、巩固、发展、封建制度确立 1.初步形成 战国时期是封建经济的发展、新兴地主阶级力量增长的一个高峰期、国家局部统一局面的出现,为中央集权制度的形成创造了社会条件。为适应新兴地主加强专政和保护封建经济发展的需要,一些诸侯国初步确立起君主集权的政治体制,其中处于西北边陲的秦国在秦孝公时期,通过商鞅变法使国家开始有了专制主义的趋势。这为秦朝建立专制主义中央集权制度提供了成功的经验。法家的重要代表人物韩非子提出了中央集权和以法治国的思想,形成了一套系统的中央集权理论。韩非子在他的论著中认为:当今社会局势混乱,割据势力强大,需要君王统一国内一切力量来维护统治,这便需要有一个权力集中的政府来辅助君王统治国家,扩大领土。同时农业自然经济需要有一个相对稳定的发展环境。作为社会中主要生产资料的占有者地主而言,也需要一个强有力的政府镇压农民的反抗,来维护自己对土地的所有权。秦国成为第一个将中央集权付诸实施中央集权措施的国家。这也为秦统一六国奠定了基础。 2. 秦朝正式建立 公元前221年,秦始皇在统一六国以后就着手建立和健全专制主义的中央集权制度,以巩固其对全国的统治。 ①皇帝制的初步实行。从《史记—秦始皇本纪》中得知秦王嬴政统一全国后,认为自己德高三皇,功过五帝,王的称号已不足以显示他的至高无上的权势和地位,于是更改名号,把古代传说中的三皇、五帝的称号合二为一,号称“皇帝”。从此,“皇帝”便成为封建国家最高统治者的称号。此外,还规定皇帝自称“朕”,命称“制”,令称“诏”,印称“玺”,规定皇帝第一代称始皇帝,后世以二世、三世计,以至“传之无穷”。这些规定都表明皇帝地位的神圣和权力的至高无上。 ②中央机构实行“三公九卿”制。三公是丞相、太尉、御史大夫,分管政务、军事和监察。三公之间互不统属,相互制约,都直接为皇帝负责,使权力集中于皇帝一身。三公之下设九卿,三公九卿均由皇帝任免,概不世袭。 ③地方上实行郡县制。在地方行政机构上,秦始皇彻底废除了古代的分封制度,把战国时期已经实行的郡县制推行到全国。郡设郡守、郡尉和监御史,分别掌管政务、军事和监察。一郡之内辖若干县,县设县令或县长,此外还有县尉、县丞,构成了一套严密的地方机构。 这样的制度,既包括皇帝对中央百官的控制,又包括对地方各级官吏和百姓的控制,从而把专制主义的决策方式和中央集权的政治制度有机地结合在了一起,正式确立了专制主义中央集权的政治制度。秦始皇所创立的专制主义的中央集权制度,基本上被后代的封建统治者所沿用。这对战国前的分封制来说是一大进步;对于巩固国家统一、维护封建统治有十分重要的作用。

汉至明清政治制度的演变

\汉至明清政治制度的演变 第2课时汉至明清政治制度的演变 【课标解读】 列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。 了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。 【单元综述】 封建专制主义中央集权制度是中国封建社会政治制度的集中体现。它经历了产生、形成、确立、完备、强化、衰亡的发展过程。这一过程又可以分为两个阶段,即:秦汉至隋唐为阶段,历史进步性居主流;北宋至明清为第二阶段,其消极影响日趋突出。历朝专制主义中央集权制度的具体措施都具有明显的继承性、共性和特殊性。专制主义中央集权制度是中国封建社会上层建筑的一个显著特征,是中国古代政治制度的核心内容。 夏商周时期我国政制治度的主要内容是宗法制,这一时期政治制度的发展呈现以下特点:在王位和爵位的继承上实行世袭制;在地方管理上实行分封制;在王族内部实行以嫡长子继承制为特点的宗法制。 秦国统一了六国后建立了秦朝。秦朝创立了封建专制主

义中央集权制度,初期主要呈现以下特点:以皇帝为中心形成从中央到地方的统治机构;官位不世袭,实行俸禄制度,由皇帝任免;官职有明确分工,既互相配合,又相互牵制。 “汉承秦制”,由汉至元专制主义中央集权制度逐步发展,主要呈现以下特点:皇权不断加强,相权不断受到制约而削弱;中央权力不断加强,地方权力不断削弱。 明清时期,转制主义中央集权制度发展到顶峰,主要呈现以下特点:废丞相、设内阁和六部、增设军机处;中央机构的设立和职权完全服从专制王权的需要;废行省,设三司,直接隶属中央,中央对地方控制进一步加强;大兴文字狱,八股取士,思想文化专制不断加强。 【重点难点】 三省六部、行省制度宰相制度的废除、内阁的创立、军机处 如何从汉到元政治制度演变说明中国古代政治制度的特点专制主义中央集权强化的影响 【知识梳理】 第2课时汉至明清政治制度的演变 一、从汉到元政治工作制度的演变 中央集权的发展 两汉时期郡国并行制和“推恩令” 背景:汉初在地方继承秦朝的郡县制,同时又分封诸侯

高中历史《明清君主专制的加强》知识点归纳

高中历史《明清君主专制的加强》知识点归纳 明朝 宰相制度的废除 过程: ①明初承袭元制,在中央设置中书省,丞相管辖六部; ②1376年,明太祖为加强中央集权,废除行中书省,设立布政司、都指挥司和按察司。三司分别隶属中央有关部门 ③1380年,明太祖废除中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责 1、废行省, 设三司——中央集权加强 , 宰相职权扩大 三司:布政司:分管地方行政;都指挥司:分管地方军事,隶属于中央有关部门;按察司:分管地方监察 2、废中书省和宰相 明初沿袭元朝制度,在中央设中书省 A 明太祖朱元璋认为, 宰相制度妨碍了皇权的高度集中,会导致社会动荡 B 宰相胡惟庸专权,朱元璋诛杀胡惟庸 , 裁撤中书省和丞相 , 不许以后再立。 影响:地方权力集中到中央,君主专制达到新的高度 特点:官员互相牵制、互相制约,最后都听命于皇帝 内阁的创立 内阁创立、发展过程: 明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)——奠定基础 明成祖:文渊阁大学士(参与机务)——正式确立 明宣宗:内阁大学士(票拟权)——发展 明神宗:内阁首辅(张居正侵夺六部职权)——全盛 1.创立原因:明太祖政务繁多,深感“不可无辅臣”。 2.确立:①明太祖后来设置殿阁大学士,作为侍从顾问,很少参决政务; ②明成祖时,选翰林院官员入主文渊阁,大学士开始参与机密事务的决策; 3.发展:①明宣宗时,又授予内阁大学士替皇帝起草批答奏章的票拟权(即替皇帝起草批答大臣奏章); ②万历年间,首辅张居正当权,“部权尽归内阁” 特别注意: 明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构, 只是为皇帝提供顾问的内侍机构。阁臣的升降由皇帝决定, 职权的大小依皇帝旨意而定,票拟是否被采纳最终还取决于皇帝的批红。 4.评价:内阁只是皇帝的侍从咨询机构,本身并无决策权。是皇权专制的产物,它保证了君主对全国有效的统治,进一步巩固了皇权至高无上的地位。但它不可能对皇权起到制约作用。

《明朝加强中央集权制度》习题

第15课明朝加强中央集权制度 一、单项选择题 1.明朝建立的时间为 ( ) A.1351年 B.1368年 C.1399年 D.1421年 2.元朝灭亡是在 ( ) A.1368年 B.1399年 C.1402年 D.1421年 3.明太祖时期的特务机构叫 ( ) A.都指挥司 B.按察司 C.锦衣卫 D.东厂 4.明政府规定科举考试的命题范围是在 ( ) A.诸子百家 B.三通四史 C.唐诗宋词 D.四书五经 5.燕王朱棣打着“靖难”旗号,起兵反对建文帝。“靖难”的含义是 ( ) A.最大的困难 B.平定祸难 C.灾难的核心 D.克服困难 6.明朝迁都到北京时的皇帝是 ( ) A.明太祖 B.建文帝 C.明成祖 D.嘉靖帝 7.明朝君主专制空前强化的表现有 ( ) A.①③B.②④ C.②③ D.①④ 8.下列哪一项措施不利于明太祖加强中央集权 ( ) A.废除丞相 B.设立特务机构 C.分封藩王 D.八股取士 9.北京有“明十三陵”,却没有开国皇帝朱元璋的陵墓,那么朱元璋的墓在哪 里? ( ) A.安徽凤阳 B.江苏南京 C.河南开封 D.浙江杭州 10.朱棣登上皇位的过程,与下列哪位封建帝王相似 ( ) A.东汉光武帝刘秀 B.东晋开国皇帝司马睿 C.唐太宗李世民 D.宋太祖赵匡胤 二、填空题 1.1368年,朱元璋以为南京,称帝建立明朝,年号洪武。朱元璋就是明太祖。燕王朱棣因“”的胜利夺取皇位,年号永乐,他就是明成祖。 2.明太祖为了加强君主权力,在地方废除,设立直属中央的,明

成祖为了加强君权,继续执行政策。 3.为加强对臣民的监视和侦查,朱元璋设立,明成祖设立,由皇帝亲信的宦官统领。特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现。4.明成祖朱棣改为北京,于年将都城从迁到北京,以加强中央对北方的控制。 三、材料解析题 1.阅读下列有关“靖难之役”的材料,回答问题: 材料:明太祖为了巩固自己的统治,实行分封制,把二十四个儿子和一个从孙分封在腹里和边境,以“慎固边防,翼卫王室”。明初建都南京,远离塞北,北元(蒙古)势力时常出没塞下,构成对明朝的威胁。明太祖晚年对开国功臣宿将很不信任,让有才干的几个儿子镇抚北方诸塞,主持军务。……(诸王)都是“据名藩,控要塞,以分制海内”。每王食粮万石,辖军三护卫,有兵一万六千人,而燕王朱棣更拥兵十万,宁王朱权镇守大宁,“带甲八万,革车六千”……1398年明太祖病死,长孙朱允蚊继位,是为建文帝。时诸王势焰,建文帝怕尾大不掉,便和大臣齐泰、黄子澄商计削藩。建文帝采取黄子澄的建议,先削几个力量较弱的亲王的爵位,然后再向力量最大的燕王朱棣开刀。 ——文科教材《中国古代史》下册1.明太祖朱元璋为什么要实行分封藩王的政策? 2.建文帝为什么采取削藩政策?结果怎样? 3.明朝初年分封藩王问题,最终是怎样解决的? 四、列举题 试列举明朝前期君主专制制度加强的具体表现。 五、问答题 明朝时期,科举制有什么变化?这些变化好不好?为什么?

中国中央集权演变表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除中国中央集权演变表格 篇一:中国古代中央集权制度的演变史 中国古代中央集权制度的演变史 一、含义 专制主义中央集权制度,是我国封建社会的基本政治制度。是指君主掌握国家最高权力,并通过军政官僚机关管理、控制国家的政体。包括皇帝制、官像政治和中央集权等方面,其基本特征是皇权至高无上和不可分割,皇权不可转让,皇位实行世袭,君尊臣卑等。皇权愈来愈尊,臣民愈来愈卑,是古代专制主义中央集权发展的总趋势。 二、演变历程 专制主义中央集权制度的发展变化: ①战国时期初步形成: 战国时期封建经济的发展、新兴地主阶级力量的增长(新兴地主是在春秋时期铁制农具的出现和牛耕技术发展前提下形成的)、国家局部统一局面的出现,为中央集权制度的形成创造了社会条件。为适应新兴地主加强专政和保护封建经济发展的需要,初步确立起君主集权的政治体制。这为

秦建立专制主义中央集权制度提供了成功的经验。法家的重要代表人物韩非子提出的中央集权和以法治国的思想,形成了一套系统的中央集权理论。 ②秦朝正式建立: 秦始皇统一中国后,继承了商鞅变法的成果并实践了韩非子的理论,创立专制主义中央集权的政治制度。它既包括皇帝对中央百官的 控制,又包括对地方及各级官吏及百姓的控制,从而把专制主义的决策方式和中央集权的政治制度有机地结合在 了一起,正式确立了专制主义中央集权的政治制度。这对战国前的分封制来说是一大进步;对于巩固国家统一、维护封建统治基础有十分重要的作用(秦始皇在中央实行三公九卿制,三公是指丞相、太尉、御史大夫其中太尉是管军事的,这样设置有利于分 散相权加强皇帝的权力,在地方设置了郡县制) ③西汉巩固: 西汉建立后,实行郡国并行制,导致了王国问题的出现,使专制主义中央集权的政治制度面临严峻的挑战。为解决王国问题,景帝在削藩的基础上,平定七国之乱,收回王国官吏任免权。武帝时,又颁布了推恩令及其他举措,解除了王国的威胁。武帝又接受了董仲舒的建议,实行“罢黜百家,独尊儒术”,终于找到了一种最适合封建专制主义中央集权

明清时期地政治规章制度(人教版)

历史Ⅰ政治文明历程;课程标准;1.古代中国的政治制度;⑴了解宗法制和分封制的基本容,认识中国早期政治;⑵知道“始皇帝”的来历和郡县制建立的史实;⑶列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政;⑷了解明朝阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专;第四讲明清君主专制的加强;一、丞相制度的废除;1.原因:⑴明初承袭元制,在朝廷设中书省和左右丞;2.丞相制度的废除 历史Ⅰ政治文明历程 课程标准 1.古代中国的政治制度 ⑴了解宗法制和分封制的基本容,认识中国早期政治制度的特点。 ⑵知道“始皇帝”的来历和郡县制建立的史实。了解中国古代中央集权制度的形成及其影响。 ⑶列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。 ⑷了解明朝阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。 第四讲明清君主专制的加强 一、丞相制度的废除 1.原因:⑴明初承袭元制,在朝廷设中书省和左右丞相,丞相统辖六部,总揽全国政务。丞相胡惟庸骄横跋扈,擅权专恣。⑵明太祖朱元璋吸取了历史上丞

相“专权乱政”,妨碍皇帝行使权力的教训,为了巩固皇权,加强统治,朱元璋决定废除宰相。 2.丞相制度的废除:洪武十三年(1380),朱元璋借“胡惟庸案”废除丞相,撤中书省,把中央行政权分属六部,六部尚书直接对皇帝负责(旧人教:设五军都督府和兵部相互牵制,分掌统兵和调兵之权)。并下令以后也不许再设丞相。(皇权兼并了相权,标志着皇权对于相权的斗争取得了彻底的胜利。有人说,丞相制度的开局是个喜剧,而结尾却是一个悲剧。) 3.结果:皇帝集君权和相权于一身,君主专制到达新的高度;但又导致繁杂的政务集于皇帝一身的弊端。于是又设立殿、阁大学士作为皇帝的侍从顾问(阁雏形)。殿阁大学士品秩较低,仅供备问兼协理奏章,并不参与决策)。(注:宰相在中央集权制度部可发挥双重作用:既可以辅佐皇帝,帮助皇帝处理政务,决策机要;也可能因权力过重而威胁君权。明太祖废除宰相制度后,固然可解决君相矛盾,但必然导致皇帝负担加重,明太祖采取的补救措施即设立阁。) 二、明朝阁制度的建立 1.原因:废丞相后,皇帝政务繁多,遇到大事也无人商量。 2.建立:明成祖朱棣(明朝第三位皇帝)选拔翰林院官员入值文渊阁,大学士开始参与事务的决策,阁制度正式确立。(文渊阁地处宫廷之,阁臣又常在殿阁随侍皇帝左右,故称阁。) 3.演变:明宣宗时(朱瞻基,年号宣德,明朝第五位皇帝),授予阁大学士替皇帝起草批答大臣奏章的“票拟”权,帮助皇帝起草对大臣奏章的批复意见,阁成为辅助皇帝决策的中央机构,阁的权势和地位逐渐提高。到明朝中后期,某些主持阁的首辅(如万历首辅居正),威权显赫,六部虽不隶属阁,但必须按照

明清君主专制的加强

第4课明清君主专制的加强 目标导引: 1、课标要求:了解明清内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。 2、学习目标: (1)熟悉明朝废丞相设内阁的过程和清朝军机处的职责; (2)了解军机处的影响; (3)理解明清时期是中国专制主义中央集权制度发展到顶峰的时期; (4)认识到明清之际,东西方世界的不同发展趋势。 课时:1课时 知识提纲: 一、明朝君主专制的加强 1、背景:封建社会后期,更加腐朽,更加尖锐 2、中央 (1)明初:设置,由左右丞相统辖六部,管理全国政务 (2)宰相制度废除 ①原因:A、明初沿袭元朝制度,在中央设置中书省,由左右丞相统辖六部,管理全国行政事务。明太祖认为,这种制度妨碍皇权的高度集中,会导致社会的动荡。 B、丞相骄横跋扈、擅权,被明太祖诛杀。 ②措施:废和,以分理全国政务,宰相制度从此被废除 (3)内阁创立 ①明太祖设,作为侍从顾问 ②明成祖选拔翰林院官员入值,称为“” ③明宣宗时授予内阁大学士,地位日益提高,但内阁始终不是的中央行政机构,不能对皇权起制约作用 3、地方 1376年,明太祖废除,设、和,分管地方行政、司法和监察,合称“” 二、清朝君主专制的加强 1、中央 (1)努尔哈赤:令八旗主“” (2)皇太极: ①设“”掌军国机要,使皇权受到限制 ②设、,奏章票拟由负责 (3)康熙帝:在宫内设,与内阁、议政王大臣会议三足鼎立 (4)雍正帝 ①在宫内设,军机大臣与皇帝商议,军政大权集中于皇帝手中; ②议政王大臣会议、南书房相继撤消,发展到顶峰 2、地方推行行省制度 3、影响

(1)皇帝决策具有个人独断和特点,难免出现失误 (2)官吏只能唯上是从,助长官场之风 (3) 膨胀,官僚主义盛行 总之,这阻碍了中国社会进步和资本主义萌芽的成长,使中国大大落后于西方国家。 重点难点分析: 1、关于明清时期君主专制的加强 原因:明清时期,中国封建社会开始步入晚期,地主阶级更加腐朽,社会矛盾更加尖锐。为了稳定和巩固封建统治,明清的统治者大力加强君主专制统治。 表现:(1)明朝统治者废除了中书省和丞相,以六部分理朝政,直接由皇帝控制。与此同时,明朝统治者又废除行省,设置三司,使三司分别隶属于中央有关部门,将地方的权力集中到中央。(2)清朝康熙帝在宫内设置南书房,使中枢机构一分为三,内阁、议政王大臣会议与南书房三足鼎立,互相制约,最后集权于皇帝。雍正帝时设置军机处,使全国的军政大权完全集中到皇帝手中,君主专制制度发展到顶峰。 突出特点:极大地强化君主的权力。 影响:(1)积极作用:明清时期君主专制的加强,对于促进封建经济的发展和社会的稳定,对于巩固多民族国家的统一发挥了重要作用。 (2)消极影响:助长了官场的贪污腐化和官僚主义作风,极大地妨碍了社会的进步和资本主义萌芽的成长,使得中国逐渐落后于世界民族之林。 2、专制主义中央集权制度发展的总趋势 (1)皇权加强,相权削弱。 (2)中央权力加强,地方势力削弱。 (3)对人们的思想控制日益加强,思想文化专制不断加强。 3、如何评价君主专制? 在封建社会早期,这一制度虽然也有消极作用,如焚书坑儒,但其积极作用占主导地位。(1)适应生产力发展的水平,促进社会经济发展;(2)维护了国家统一、社会稳定和促进中华民族的延续发展;(3)有利于增强中华民族的凝聚力,对中华民族的发展产生了深远而积极的影响。 到封建社会晚期,这一制度虽然也有积极意义,如抵御侵略,但其消极反动作用日益显露。(1)政治上:专制主义中央集权制度发展到了顶峰,比如军机处的设立;(2)经济上:封建统治者横征暴敛,自然经济占主要地位,阻碍资本主义萌芽的发展;(3)思想上:传统主义文化发展到极至,夜郎自大;(4)外交上:闭关锁国,盲目排外。 总之,这时期的专制主义中央集权制度导致了中国逐渐落后于世界民族之林。 4、为什么说军机处的设置标志着君主专制制度达到了顶峰? 军机处设在宫内,便于皇帝控制;军机大臣由皇帝亲信充任;决策权掌握在皇帝手中;议政王大臣会议与南书房相继撤消、内阁形同虚设。 典型例题分析: 例1、我国宰相制度废除于() A、明太祖 B、明成祖 C、雍正帝 D、康熙帝 例2、明朝掌管地方民政、财政的机构是() A、布政使司 B、行省 C、按察使司 D、都指挥使司 例3、明太祖废丞相,撤行中书省的目的是() A、健全地方职能B、厉行思想控制C、监视官吏百姓D、强化君主专制

七年级下册历史:第15课、明朝加强中央集权制度、导学案

第15课明朝加强中央集权制度导学案 学习目标 识记明朝的建立;归纳明太祖加强君权的措施;了解靖难之役和迁都北京。认识明朝君权的加强,强化了多民族国家的统一,但同时它又是中国封建社会逐步走向衰落在政治上的表现。 重点:明太祖加强君权的措施。 阅读课文做下题 1.明朝的建立:朝末年,政治腐败,灾害频繁。导致农民起义,年初,以为都城,改称,建立朝。 2.明太祖加强君权的措施: ①在地方:废除,设立直属中央的,分管政、和政。 ②在中央:废除,撤销,由、、、、、 六部分理朝政,直接对负责。全国的大权,都集中到了手里。 ③建立:机构------ 。④科举制:利用“”,束腹人民的思想,加强君主的统治。 3.靖难之役: ①.背景:为了巩固统治,先后把众多的子孙封到各地做藩王,授予大权。死后,继位的看到藩王的势力日益膨胀,对自己构成严重威胁,下令实行。 ②.过程:在削藩的过程中,北平的燕王,打出“”旗号,起兵反对,史称“”。 ③.结果:靖难之役以的胜利告终。称帝,他就是。 4.明成祖迁都: ①时间: ②迁都:(改北平为) ③目的:加强对的控制。 5.明成祖强化君权的措施: ①继续执行政策。 ②在锦衣卫之外,增设特务机构,由皇帝亲信的宦官统领,以加强对臣民的 和。 达标测试 1.秦朝的“丞相”一职最终被废止的朝代是() A.唐朝 B.北宋 C.元朝 D.明朝 2.明朝的东厂厂公可以说是“一人之下,万人之上”,最有名的东厂掌印太监魏忠贤甚至有“九千岁”之称。这表明 A.东厂厂公只对皇帝负责B.东厂是明朝的司法机关 C.东厂常用刑具有18套D.东厂厂公导致明朝灭亡 3.明太祖时,全国重大军政事务都由他亲自处理,忙得不可开交。这是因为他废除了A.锦衣卫 B.行中书省 C.三司D.丞相 我国延续了一千多年的丞相制度废除于( ) A.秦朝B.汉朝C.唐朝D.明朝 4.(2015·汕尾)据史书记载,明初朱元璋为解决君相之争,对丞相胡惟庸吵架灭族,并对行政制度作了重大改组。“重大改组”体现在() ①设立锦衣卫②设立军机处③设立驻藏大臣④废除宰相制度 A.①②③ B.③④ C.②③④D.①④ 5.(2015·永州)明史专家吴晗在《朱元璋》一书中写道:“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。”君臣关系从坐而站而跪这一现象说明( ) A.丞相权力被六部分割B.中央的权力日益向帝王集中 C.设立了锦衣卫、东厂D.中央对地方的管理日益加强 6. (2015·梅州)明朝时废除丞相、撤销中书省由六部分理朝政和清朝时设立军机处,其主要目的都是( ) A.加强中外交往 B.促进经济重心南移 C.加强君主集权 D.实行闭关锁国政策

明清时期的政治、经济、文化及对外关系

明清时期的政治、经济、文化及对外关系 ·秦唐明三朝中央机构的变迁 ·秦:实行三公九卿制(独相) ·唐:实行三省六部,相权一分为三,众多宰相集体议事(众相) ·明:明初,废丞相,权分六部,设内阁(废相) ·趋势:皇权逐渐强化,相权趋于消失的态势 政治: 明清加强专制主义的措施 明:内阁制度 1.目的:为稳固统治,注重政治制度的建设,大力加强皇权 2.措施: ①废除中书省和宰相体制:元朝以来的中书省和丞相、中国历史上延续1600年的宰相制度由此终结,包括六部在内的政府各部门直接听命于皇帝,皇帝大权独揽 ②设立殿阁大学士和内阁制度: a:原因:集皇帝、宰相于一身的朱元璋独揽决策、行政大权,难免力不从心 b:过程:使设殿阁大学士,侍从左右,以备顾问,协助皇帝处理朝廷文书。明成祖朱棣即位后,选拔翰林学士入文渊阁值班,在皇帝授意下参与机务,批答奏章,正式确立内阁制度 c:职责:起草诏敕、票拟批答、咨询顾问、密疏进言等 d:评价:是协助皇帝决策的中央机构; 内阁必须完全遵照皇帝的旨意行事,强化了皇权,不得妄提建议 e:实质:内阁实质上仍皇权的组成部分 3.影响:皇权空前强化,君主专制集权体制趋于极端 清:军机处的设立 1.背景:内阁与议政王大臣会议严重制约皇权:清初,中央政府仿效明朝制度,设置内阁,作为协助皇帝办理政务的中枢机构。另有源于满足旧俗的议政王大臣会议,其成员大多为手握兵权的满足王公贵族。军国大事往往不经内阁而由议政王大臣会议商定。议政王大臣一旦作出决议,皇帝也无法轻易改变,皇权因此受到一定限制 2.过程: ①康熙朝:康熙帝在位时,为加强皇权,于宫中设立南书房,招亲信翰林学士入内值班,侍从左右,以备顾问,进而参与机务,草拟诏令谕旨。他希望通过这一内廷决策机制对权势过重的议政王大臣会议加以钳制,并将内阁的部分职权归于内廷,但实际作用有限 ②雍正朝:雍正帝即位后,以应对西北战事为由,在宫内创设军机房,后将这一临时性机构固定为常设的军机处 ③乾隆朝:乾隆时进一步强化军机处的职能,下令取消议政王大臣会议,内阁也形同虚设 3.职能:军机处完全秉承皇帝旨意办事,执掌参赞机务、批答奏章、草拟诏纸等。军机处主要成员由皇帝挑选亲信满汉大臣充任,拟就的诏令,不经内阁直接发往各地,称“廷寄”;直接下达中央各职能部门,称“交片”。百官的奏折也直接送军机处议复 4.实质:是为皇帝出谋划策、辅佐皇帝总揽全国军政事务的中央机构 5.影响: ①精简了行政办事手续,提高了工作效率 ②皇权得以空前加强,封建制度日益衰落 清朝加强中央集权的措施 边疆的巩固——多民族国家的巩固与发展 1.东北:康熙时,清军通过两次雅克萨之战给俄军以沉重打击,迫使沙俄同意和谈。随后,双方签订《尼布楚条约》,划定中俄东段边界,此后,这一地区保持了较长时间的和平 ·意义:捍卫国家领土完整;为双方和平谈判及《尼布楚条约》的签订创造条件

耕作学知识点总结

耕作学知识点总结-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

绪论 什么是耕作学 Cropping System & Soil Management;是研究建立合理耕作制度的技术体系及其理论的一门综合性应用科学。研究对象:耕作制度。 耕作学的主要特点 研究对象:耕作制度;耕作制度本身具有系统性、结构性、目标性。 第一章耕作制度原理 基本概念:耕作制度、种植制度、养地制度 耕作制度:一个地区或生产单位种植制度(Cropping System)+养地制度(Soil Management)。 ★种植制度:农作物组成配置、熟制、种植方式的总称。(考其包含哪些内容) (1)★作物布局:一个地区或生产单位作物组成和配置的总称。 组成(结构):作物种类、品种、面积比例; 配置:作物在区域或田地上的分布。 (2)种植方式:包括复种、间作、套种、混作等多熟种植方式;以及 轮作、连作。 (3)熟制:即同一块农田上一年之内种植作物的季数。 种什么种哪里——作物布局 如何种何时种——熟制 茬口衔接、经济效益——种植方式 养地制度:与种植制度相适应;以提高土地生产力为中心的综合技术体系。 (1)土壤耕作:常规耕作;少免耕、残茬覆盖耕作 (2)农田培肥:土壤水分、养分、有机质管理、平衡 (3)农田保护:土壤侵蚀(风蚀、水蚀)、水土流失控制、农田防护 林建设。 二者关系:种植制度是耕作制度的主体、养地制度是耕作制度的基础 从原始农业到现代农业耕作制度经历了哪几个历史阶段 撂荒——休闲——连年耕种——集约农作制 自然条件是基础,社会需求是动力,用地养地程度提高是内涵 耕作制度的功能 技术、宏观布局 ★我国耕种制度基本特点、发展方向 方向:集约、高效、可持续

2020届高考历史一轮复习(通史版)专题五第1讲明清时期君主专制的政治制度作业

(建议用时:45分钟) 一、选择题 1.(2019·湖南省长郡中学月考)内阁在明朝最高行政权力运行过程中,于裁决权和执行权之间构成一中介程序,缓和了君主个人意志与国家机构职能之间的对立。这表明明朝内阁制() A.实现了分权与制约平衡 B.有利于国家机器合理运作 C.缓和了国家的阶级对立 D.有效地限制了君主的专权 解析:选B。明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构,“分权与制约平衡”与材料中“于裁决权和执行权之间构成一中介程序”不符,故A项错误;“有利于国家机器合理运作”与材料中“缓和了君主个人意志与国家机构职能之间的对立”相符,故选B项;内阁不会缓和国家阶级对立,更不会有效限制君主专权,C、D项错误。 2.(2019·钦州质检)下表是宋代至清代我国书院性质状况表,它从根本上反映出明清时期() A. C.君主专制强化D.思想控制加强 解析:选C。书院性质反映不出商品经济的发展,故A项错误;材料只是书院办学经费来源的不同,不能体现教育的发展,故B项错误;官办书院的增加表明思想控制的加强,但本质上体现了君主专制的强化,故C项正确,D项错误。 3.(2019·茂名综测)百官父母之丧,称丁忧。洪武八年(1375年),诏百官闻父母丧,不待报即可奔丧,并解职守制三年;匿不举哀或不离职者,过期则发配为民;守制期满再起用时还要进行考核。丁忧时如工作需要,皇帝可以“夺情”令其继续任职。这些规定

() A.体现了明代政治与伦理相结合 B.加强了政府对官吏的严格考核 C.说明忠孝观念主导了官僚思维 D.表明皇权凌驾于政府权力之上 解析:选A。根据“诏百官闻父母丧,不待报即可奔丧,并解职守制三年;匿不举哀或不离职者,过期则发配为民”可知明代政治与人伦相结合,故A项正确。 4.(2019·黔东南模拟)明朝诉讼回避制度对御史出巡有严格规定,明太祖时“其分巡地面果系原籍及按临之人没有仇隙,并宜回避,毋得沽恩报仇,朦胧举向”,明英宗时“一所至之处,须用防闲,未行事之先,不得接见杂人”。这些做法() A.消除了吏治的腐败 B.客观上有利于社会公平公正 C.维护社会秩序稳定 D.推进了国家监察制度发展 解析:选B。据材料“其分巡地面果系原籍及按临之人没有仇隙,并宜回避,毋得沽恩报仇,朦胧举向”“一所至之处,须用防闲,未行事之先,不得接见杂人”可以得出这些做法客观上有利于社会公平公正,故B项正确。 5.(2019·衡水金卷)清朝初年,沿袭满洲贵族议事的旧制,设议政王大臣会议,决定军国大事。……康熙帝亲政后,加强皇权,会议权限逐渐削弱。由此可知() A.清朝初年君主的权力受到较大制约 B.议政王大臣会议削弱了六部的权力 C.议政王大臣会议避免了决策的失误 D.康熙帝的做法削弱了满洲贵族权力 解析:选A。材料“设议政王大臣会议,决定军国大事”说明皇权受到制约,故A项正确;材料并未体现出议政王大臣会议削弱六部权力,故B项错误;材料仅仅说明议政王大臣会议和皇权的关系,且议政王大臣会议并不能避免决策失误,故C项错误;康熙帝的做法是为了加强皇权,并没有削弱满洲贵族的权力,故D项错误。 6.(2019·辽宁重点高中协作校模拟)《清史稿》载:“世谓(内阁)大学士非兼军机处,不得为真宰相。胜此任者,非以其慎密,则以其通敏。慎密则不泄,通敏则不滞,不滞不泄,枢机之责尽矣。”该记载() A.体现军国大权尽归内阁

明清君主专制制度的加强高考题解析

明清君主专制制度的加强高考题解析 1.清代内阁处理公务的案例"积成样本四巨册",官员"惟揣摩此样本为急",时人称之为:"依样葫芦画不难,葫芦变化有千端。画成依旧葫芦样,要把葫芦仔细看。"这反映出当时( ) A.内阁职权下降导致官员无所事事 B.政制体制僵化官员拘泥规制 C.内阁机要事务繁忙官员穷于应付 D.皇帝个人独裁官员惟命是从 解析.B 本题考查清代君主专制的强化,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力。难度适中。解题的关键是准确理解清代政治体制的特点口从材料信息看,内阁官员纯理公务时,依照"样本"画"葫芦",没有自己的见解,照本宣科,这说明清代政治体制的僵化与官员的墨守成规,故B项符合题意。A、C两项与材料信息不符,材料倩息无法体现"皇帝个人独裁"。 2.梁启超在论述中国古代专制政治发展时说:“专制权稍薄弱,则有分裂,有分裂则有力征,有力征则有兼并,兼并多一次,则专制权高一度,愈积愈进。”从中国古代历史整体来看,这一论述中可以确认的是( ) A.君主专制是维军统一的主要条件 B.分裂动荡是专制权力产生的前提 C.专制程度随历史进程而不断加强 D.武力夺取政权是专制制度的基础 解析.C 本题考查中国古代专制政治发展的特征,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力。难度适中。解题的关键是准确把握中国古代专制政治发展的特征。A项表达不确切,中央集权制、思想大一统等都是维系统一的主要条件;B项说法不恰当,分散的小农经济是专制权力产生的经济基础;D项说法与史实不符。古代中国,专制程度随着历史的发展进程而不断加强,C项符合题意。 3.清雍正年间,军机处设在皇宫内,与皇帝日常生活办公地毗邻,军机大臣多从"亲臣重地"中遴选,任命谕旨通常说,命某人"在军机大臣上行走'或“在军机大臣上学习行走。”材料中末能体现出( ) A.在军机处办理要务易于保密