近十年晚清翻译高潮研究综述

东岳论丛 Sep.,2009Vol .30No .9 2009年9月(第30卷/第9期)(Dong Yue Tribune )

论点集萃

[作者简介]肖琦(1976-),女,贵州大学科技学院讲师。

①这次翻译高潮从鸦片战争延续到五四运动

(1840-1919),其中以晚清(1840-1911)这段时间的翻译最具代表性,所以本

文着重考察的是晚清这一段。下称“晚清翻译高潮”。

近十年晚清翻译高潮研究综述

肖 琦

(贵州大学科技学院,贵州贵阳550004)

[摘 要]晚清时期掀起了一场翻译高潮,在中西文化交流史上留下了辉煌的一笔。这一翻译盛事,以其译书数量之众、涵盖内容之广、对中国近代社会影响之深远、翻译选材及翻译策略之独特,而受到研究者的广泛关注。本文通过对近十年来晚清翻译高潮相关研究的归类整理,发现这些研究在很大程度上打上了文化的烙印,并在此基础上,对未来研究提出了几点建议。

[关键词]晚清;翻译;晚清翻译高潮;文化;研究述评

[中图分类号]H059 [文献标识码]A [文章编号]1003-8353(2009)09-0183-04

晚清时期掀起了一次翻译高潮,这是我国翻译史上的第三次翻译高潮①

。这次翻译高潮中,数千种西方

著作被译成中文,内容涵盖科技、政治、哲学、历史、文学等等,对中国近代社会产生了巨大而深远的影响。而在翻译选材和翻译策略上,晚清翻译高潮都体现了独特的一面。因此,晚清翻译一直受到研究者的广泛关注。下面是对近十年来晚清翻译高潮相关研究的梳理。

一、研究概况

(一)论著

近十年研究晚清翻译的著作大致可分成以下几大类:对翻译史实的描述性研究、对翻译家的研究、文化

对翻译的制约、翻译对社会文化的影响。其中比较有代表性和影响力的专著有:李伟[1]

编写的《中国近代翻

译史》,介绍了地主阶级改革派对世界的了解、传教士的早期翻译、近代翻译理论的出现等。韩洪举[2]

介绍了林纾的翻译思想与艺术、林译代表作,并对林译中外小说进行了比较研究。王宪明[3]

从文本源流、著译动因、

关键词语与观念、政治社会影响等方面,对严译《社会通诠》进行了较为系统的研析。胡翠娥[4]

研究了文学翻

译与文化间的互动影响;季压西[5]

等根据大量的近代条约和历史档案来分析晚清英语教学和翻译人才的培养等。

论文集《翻译与创作》是迄今为止香港、内地以及国外学者合作研究清末民初文学翻译的第一项重大成果。1996年在香港中文大学召开的国际学术研讨会上宣读的14篇文章于1998年整理成论文集(英文版)出版。后来在2000年王宏志又整理出版了该论文集的中文版。14篇论文中,有的总体介绍翻译小说,有的分类研究侦探、科幻、政治、言情小说的译介和影响,还有的探讨晚清社会对西学的认知程度及翻译的现代性。1996年的这次大会以及两版《翻译与创作》的出版,对激发国内晚清翻译研究的兴趣、促进国内翻译研究的文化转型有着积极的意义,这一点,也可以从表1和表2的统计数字得到印证。

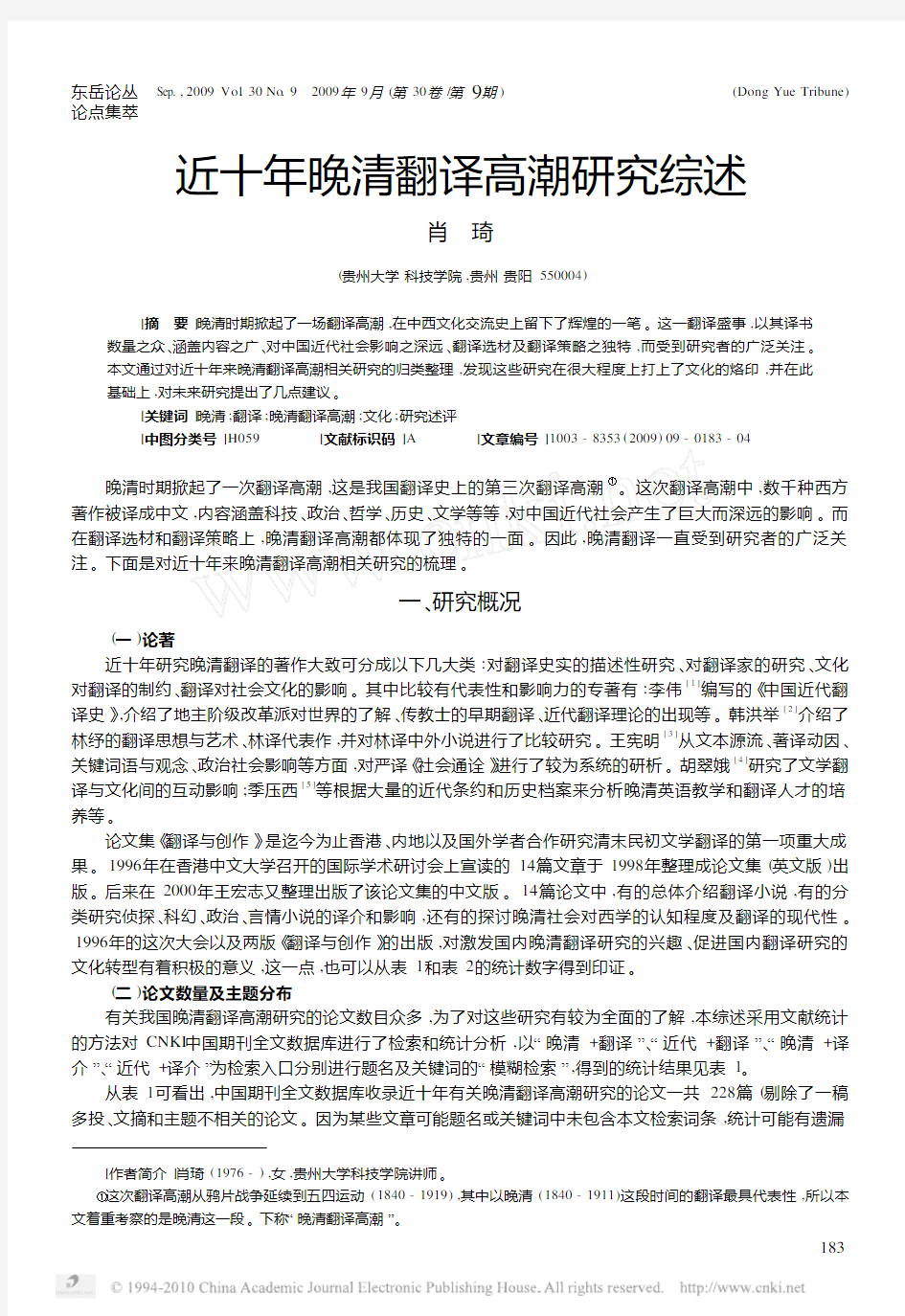

(二)论文数量及主题分布有关我国晚清翻译高潮研究的论文数目众多,为了对这些研究有较为全面的了解,本综述采用文献统计的方法对CNKI 中国期刊全文数据库进行了检索和统计分析,以“晚清+翻译”、“近代+翻译”、“晚清+译介”、“近代+译介”为检索入口分别进行题名及关键词的“模糊检索”,得到的统计结果见表1。

从表1可看出,中国期刊全文数据库收录近十年有关晚清翻译高潮研究的论文一共228篇(剔除了一稿多投、文摘和主题不相关的论文。因为某些文章可能题名或关键词中未包含本文检索词条,统计可能有遗漏

3

81

东岳论丛 Sep.,2009Vol.30No.9 2009年9月(第30卷/第9期)(Dong Yue Tribune)

表1 晚清翻译高潮研究论文年度分布

年份1999200020012002200320042005200620072008数量6101112122227504434比例2.6%4.4%4.8%5.3%5.3%9.6%11.8%21.9%19.3%14.9%之处,但是从已有的数字也可以看出晚清翻译研究的基本概貌),论文数量基本上呈逐

年递增的趋势,最集中的是2004-2008这几年。

表2 研究论文主题分布

主 题数量比例

翻译史实研究

制约翻译的文化因素

翻译对文化的影响个人、团体的译介活动5624.6%某一体裁/学科知识的引进3917.1%结合西方文论/翻译理论研究

制约因素

4720.6%文化因素对翻译的制约(宏

观、整体性分析)

2410.5%具体翻译策略研究73.1%从文化交流角度研究20.9%翻译对文学的影响177.5%对社会文化整体影响83.5%对语言的影响31.3%翻译与创作的互相影响20.9%

从翻译出版角度研

究社会生活

31.3%对比研究62.6%翻译人才的培养93.9%其他52.2%

对晚清翻译高潮的研究主题分布十分广泛,有的从宏观角度研究,有的从微观角度阐释;有的从语言本身来分析,有的从语言外部进行探索;有的描述翻译史实,有的研究翻译的制约因素,有的探讨翻译带来的影响,有的进行对比研究;有的研究翻译人才的培养。但总的说来,从语言外部因素或文化角度来探讨晚清翻译的研究占了很大的比例,见表2。

二、研究分类综述

(一)翻译史实研究

1、个人/机构团体的译介活动

晚清是翻译大盛的时期,在这场翻译盛事中涌现出众多优秀的翻译家和著名的翻译或出版机构,给我们提供了大量研究素材。有的学者研究了个人的译介活

动和贡献,其中对严复、林纾、梁启超等人的研究最多;有的学者研究了国内翻译团体活动,如维新派的理论主张和翻译实践、江南制造局翻译馆的作用等。

在晚清的西学东渐中,因为国内合格翻译人才短缺,传教士在翻译中扮演了至关重要的作用,这方面也引起了学者的研究兴趣。单单高黎平一人,就写了十来篇论文研究美国传教士及教会机构在华的译介活动,包括丁韪良等传教士、花华圣经书房等机构在华的翻译活动和政治影响。

2、介绍某一文学体裁/学科知识的引进

介绍某种文学体裁译介情况的论文中,以研究小说翻译居多,有整体性介绍外国小说翻译的概况;有介绍翻译小说分类的译介情况的(如侦探、科幻、言情、政治小说等种类的译介),也有按长篇、短篇进行研究的。与翻译小说相比,研究其他体裁译介的相对较少,有部分研究者探讨了诗歌和戏剧的翻译情况,但是基本上是对诗歌和戏剧的译介的总体性介绍,或者是探讨这些体裁的翻译策略,等等。

晚清翻译的西书涉及自然科学和社会科学的各大门类。按学科门类进行研究的学者也不少,农学、医学、天文、法律、历史等领域的译介都有研究者关注,如强百发介绍了西方农书的翻译及传播等。

(二)制约翻译的文化因素研究

晚清翻译在选材、策略、译书方式、翻译出版机构等方面都呈现出其独特之处。这些特点背后的原因,即翻译的制约因素,引起了研究者的广泛兴趣。近十年中,中国的翻译研究已经发生了文化转型,即从语言内部转向了语言外部的文化因素。通过整理和分析发现近十年研究对翻译制约因素的研究几乎都是从文化的角度来进行的。

1、结合西方文论或翻译理论来研究晚清翻译中的制约因素

(1)福柯的权力观。法国哲学家米歇尔?福柯通过对知识型的挖掘,揭示出了权力在宏观领域的影响,即规训的功能。权力具有扩张边界的作用,其影响力不仅是针对某一人群,而是制约所有的人群。福柯的权力观为后人理解晚清的翻译出版提供了新路径。有学者从权力观分析晚清翻译,揭示翻译、知识和权力之间的内在逻辑,也有的采用权力理论对中国晚清外国诗歌翻译进行分析。

481

近十年晚清翻译高潮研究综述

(2)图里的翻译规范理论。以色列教授吉迪恩?图里提出的翻译规范论,将翻译研究重点由原作中心的规定性研究转移到译作中心的描述性研究,摆脱孤立研究译本的理论桎梏。廖蓓辉[6]等人借助图里的翻译规范理论探讨了特定社会文化环境对中国近代小说翻译活动的规范情形。

(3)德国功能学派/目的论(Skopos)。目的论属于功能派理论,由德国学者汉斯?弗米尔引入翻译理论。目的论强调翻译目的,翻译目的决定翻译方法和翻译策略;译文好不好,视乎能否达到预定的目的。结合目的论研究晚清翻译的学者很多,有的从目的论角度分析了民族文化心理,有的研究译文读者对翻译的选材、思想内容、语体风格和文本形式的影响等。

(4)操控论。以利弗威尔为代表的操控派把翻译置于广阔的文化背景中进行研究,主要探讨翻译在何种文化背景下产生及译作给译入语文化带来的影响,认为翻译就是对原文的重写,是译者为了某一特定目的而对原文进行的操控[7](这也是它得名的原因),对翻译活动起决定作用的操控因素来自三方面:意识形态、诗学和赞助人。该理论引起了国内学者的广泛兴趣,为翻译研究的文化转向起到了推动作用,如王湛等人分析了赞助人对晚清翻译的影响[8],李奇志以“诗学”观阐释了以文言文为主的译入语形式的合理性和必要性[9]。

(5)埃文?佐哈尔的多元系统理论。以色列学者埃文?佐哈尔认为文学多元系统既包括诗歌这类经典文学形式,也包括儿童读物、通俗读物这类非经典文学形式,并认为有必要把翻译文学包括在多元系统内。他进一步研究了目的语文化如何选择翻译文本及译者采取何种翻译策略的问题。目的语文化选定某些文本是因为它们能满足目的语多元系统对新形式的需求。

此外,有的学者运用巴赫金的狂欢理论①对这时社会文化特征作出阐释,指出近代翻译文学的狂欢化现象颠覆了翻译精英文学作品一统天下的局面,提升了翻译大众小说的地位。还有的研究者从接受美学的“期待视野”分析了晚清小说翻译的策略选择或者从传播学分析了晚清翻译文学的误导和误读等。

2、从宏观角度看文化对本次翻译的影响

有些研究虽然没有明确提出遵循某种西方理论,但从宏观文化因素对翻译的制约因素进行总体性分析:如研究译文和译入语文化之间的相互影响,或者讨论翻译过程中社会心理因素对译本的塑造,等等;或者研究晚清翻译高潮中的具体翻译策略,诸如所采用的语言文体形式(早期采用古文体)、小说的叙事模式、诗歌翻译的归化、翻译小说的“译意”策略等等;还有些学者从文化交流角度进行研究,如蒋天平等[10]阐述文化霸权对翻译的决定性影响及翻译如何抵抗霸权文化入侵,司佳[11]研究了当时对翻译人员称谓的变化所反映出的文化交流态度的转变。

(三)本次翻译对社会文化产生的影响

晚清的翻译高潮在思想观念、社会生活、文学创作、科技进步、语言发展等方面对后世的影响都是深远的。这方面的研究也相当多。

1、本次高潮对社会文化发展的影响。有的研究者从多方面整体性探讨晚清翻译对中国社会发展的积极作用,也有的研究翻译对某一领域影响的,诸如对近代科技发展的影响,对语言的影响,等等,如王克非论述了直译导致汉语出现仿西方语言的句式以及直译的文化背景[12]。

2、对文学的影响。晚清翻译对中国传统文学的现代化有着很大的影响,这方面的研究很多,其中探讨对晚清文学观念的影响或对中国原创小说的影响的研究占据主要部分;也有部分学者研究翻译对其他体裁(如戏剧)的影响,也有的学者研究了翻译与创作的互动关系,如钟俊昆指出,翻译促进了新文学文体的变革和创作方式的多样性,反过来又对翻译自觉性、标准和途径的选择起规范化作用[13]。

(四)对比研究

有的研究者对两国同一时期的翻译情况进行横向对比,如中日两国在近代翻译中对异文化取向上的异同;也有的对中国翻译史上的几次高潮作纵向对比,如中国古代佛经翻译与近代文学翻译在选材、翻译策略及对译入语的影响上的差异。

此外,有的学者从词的角度来分析:魏亚坤[14]分析整理了丁韪良在《万国公法》中创造的法律词汇。熊

①狂欢理论强调了通俗文化(尤其是笑文化)的重要性,提倡平等对待一切文学体裁、语言和风格,否认一切权威性,反对传统诗学的美学立场。见涂兵兰:《近代翻译文学史上的狂欢》,《东莞理工学院学报》,2006年第2期。

581

东岳论丛 Sep.,2009Vol.30No.9 2009年9月(第30卷/第9期)(Dong Yue Tribune)月之[15]研究了晚清几个政治词汇的翻译与使用。

三、研究特点和未来展望

从前文的分析和综述可以看出,近十年对晚清翻译高潮的研究有以下特点:

1、从宏观角度论述制约和影响者居多,而从微观角度如针对具体的某部作品来阐述者较少。

2、在翻译文学与文学原创关系的研究方面,探讨小说类别的居多,而其他体裁较少。虽然小说翻译占据当时文学翻译的主体(这得归功于梁启超等人提出“小说界革命”,对小说译介的大力倡导),但是其他体裁的翻译值得研究。

3、以文化对翻译的制约及翻译对文化的影响为主体,且很多论文都结合西方理论来进行研究,研究角度多元化。可以看出,我国翻译研究受到西方文论和译论影响,这一切,应归功于西方解构主义思潮对中国翻译界的影响,而近十年的晚清翻译研究也带上解构主义研究范式的特点。

与传统的晚清翻译相关研究相比,近十年的研究数量可观,内容和方法上不再局限于文本对比,研究角度和方法多元化,传统研究所批评的许多“不忠于原文”的译作也得到正名。从这些方面来说,近十年的晚清翻译相关研究确实体现出巨大的进步性。

但是,表面的繁荣背后,还有更多值得深思的问题。在各派理论百家争鸣的背后,需要思考的是,这些理论在多大程度上真正适合晚清翻译研究?一味强调甚至夸大“期待视野”、“操控改写”、“翻译目的”等因素在翻译活动中的作用,结果会如何呢?例如在读者期待的问题上,如果认为文本可以任意解读,读者的个人意志将决定作品的意义,那么晚清翻译作品存在的意义何在?再如操控论者认为“翻译是一种被操控的行为”,但是需要注意的是,译者并非机械地接受诸如时代、民族心理等外部因素的操控,译者的主观能动性在其翻译选择中也起着重要作用。

译者、读者、赞助人、源语文化、译入语文化等在翻译中不是孤立发生作用的,而是相互影响的。而目前形形色色的各派理论各强调其中的一个方面,应用这些理论来研究晚清翻译也就不可避免的具有其局限性。而且,值得注意的是,强调外部因素的同时,不能忘记的是,翻译活动的中心是文本。否则,只研究外部因素的话,翻译研究也便失去其独立存在的意义。

综上所述,虽然晚清翻译已经受到相当的重视,相关研究数量较多,但是从微观角度和对非主流体裁的研究仍有待深入,同时,晚清翻译研究者还需思考的是,在解构主义思潮影响下建立的形形色色的西方文论本身也存在着巨大缺陷,应用这些理论来研究晚清翻译时,需要考虑这些理论的适用性。这些方面都可以成为以后研究的重点。

[参考文献]

[1]李伟:《中国近代翻译史》,济南:齐鲁书社,2005年版。

[2]韩洪举:《林译小说研究———兼论林纾自撰小说与传奇》,北京:中国社会科学出版社,2005年版。

[3]王宪明:《语言、翻译与政治严复译<社会通诠>研究》,北京:北京大学出版社,2005年版。

[4]胡翠娥:《文学翻译与文化参与:晚清小说翻译的文化研究》,上海:上海外语教育出版社,2007年版。

[5]季压西,陈伟民:《从“同文三馆”起步》,北京:学苑出版社,2007年版。

[6]廖蓓辉:《规范操控下的中国近代小说翻译》,《南华大学学报》,2008年第3期。

[7]Lefevere,André.Translation,Re w riting and the M anipulation of L iterary Fam e.London;Ne wYork:Routledge,1992.

[8]王湛:《晚清翻译的赞助问题》,《安阳师范学院学报》,2008年第1期。

[9]李奇志:《初探晚清翻译中译入语语言形式的选择》,《时代文学》,2007年第1期。

[10]蒋天平,段静:《文化霸权下的近代中国翻译》,《中国矿业大学学报》,2004年第3期。

[11]司佳:《从“通事”到“翻译官”———论近代中外语言接触史上的主、被动角色的转移》,《复旦学报》,2002年第3期。

[12]王克非:《近代翻译对汉语的影响》,《外语教学与研究》,2002年第6期。

[13]钟俊昆:《近代翻译文学与20世纪初中西文艺交流的影响》,《许昌师专学报》,2001年第1期。

[14]魏亚坤:《“和製汉语”的形成与发展———从近代中日词汇交流史角度分析幕末、明治时期的翻译词》,对外经济贸易大学,2006收录于C NKI优秀硕士论文数据库。

[15]熊月之:《晚清几个政治词汇的翻译与使用》,《史林》,1999年第1期。

[责任编辑:王成利] 681

深度翻译的文献综述

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/3c6703714.html, 深度翻译的文献综述 作者:刘东雪 来源:《校园英语·上旬》2016年第03期 【摘要】深度翻译是翻译实践中的一种常用方法,其理论来源于文化人类学的深度描写理论。本文探讨翻译与文化人类学的关系,进而引出美国翻译理论家奈梅·阿皮亚的深度翻译这一概念,指出文化人类学观照下的深度翻译的实质是注释,深度翻译是对译文加脚注、译释和评注等的翻译策略。深度翻译的研究对丰富翻译研究的理论话语,开阔翻译研究的理论视野具有积极的意义。 【关键词】深度描写深度翻译注释文化人类学 一、引言 文化人类学是研究人与文化的科学,或者也可以讲是从文化这个角度研究人的科学。美国翻译理论家阿皮亚从文化人类学的视角下并受到了深度描写的启发,提出了“深度翻译”的概念。深度翻译是翻译实践中的一种常用方法,其对丰富翻译研究的理论话语,开阔翻译研究的理论视野具有积极的意义。 二、深度翻译的来源——深度描写 1999年,文化人类学的解释学转向代表人物者克利福德·格尔兹提出了民族志的“深度描写”方法。“深度描写”是人类学中广泛使用的一种注重细节、强调阐释的研究方法,格尔兹提出文化不是一种引致社会事件﹑行为﹑制度或过程的力量;它是一种风俗的情景,在其中社会事件、行为制度或过程得到可被人理解的——也就是说,深的——描述。深度描写式的民族志感知、阐释行为之间的文化层次,建构一个分层化等的意义结构,解释“这些陌生的行为在那些陌生的地方所具有的自然的意义”。“深度翻译”是对“深度描写”的借鉴,继承了后者对“语境”和“意图”的重视,并在当代文化相对主义的大背景下充分关注文化差异,对文化翻译的实践活动和理论研究都具有积极的指导意义。 三、深度翻译的涵义 在深度描写的基础上,美国理论家夸梅·阿皮亚创造出“thick translation”一词,中文译为“深度翻译”或“厚翻译”,具体做法指在翻译文本中,添加各种注释、评注和长篇序言,将翻译文本置于丰富的文化和语言环境中,以促使被文字遮蔽的意义与翻译者的意图相融合。阿皮亚提出三个深度翻译的理论要点:第一、强调意图的重要性。在很多情况下,了解语义并不等于理解意义。话语是行为的产物,因此和所有行为一样,都具有某种产生的理由,或者说是意图。第二、强调语境的重要性。阿皮尔认为,要了解说话者的意图,就要把握语境,需要“深度语境化”。第三、充分关注差异。

中国当代翻译美学发展的回顾与思考

中国人民大学学报2007年第5期J OU RNAL OF RENMIN UNIV ERSIT Y OF CHINA No15 2007 中国当代翻译美学发展的回顾与思考 李 洁 [摘要] 中国当代翻译美学立足于中国传统译论,并对之进行现代转换,吸收西方译论的研究和论证方法,借鉴现代美学的基本理论和结构框架来阐释翻译的机制和功能。经过十几年的发展,它已经成为一个具有中国特色的、具有跨学科特点的、有别于西方翻译理论模式的翻译研究学派,使中国的翻译理论带上了鲜明的民族特色。翻译美学还有待进一步发展和完善,它体现着中国译学的发展和创新,有利于中国翻译理论在世界译论界占有一席之地。 [关键词] 翻译美学;翻译理论;传统译论 [作者简介] 李洁:苏州大学外国语学院博士研究生,辽宁大学外国语学院讲师(辽宁沈阳110036) 当前,在大量引进西方翻译理论加强我国翻译学科建设的同时,一些学者提出了翻译研究的本土视角观念,即建设有中国特色的翻译理论,并使中国译论走向世界。许渊冲、刘宓庆等学者在这方面做出了很大贡献。“中国翻译学要不要有中国特色实际上是一个文化价值观取向的问题。”[1](Pvii)“中国的翻译理论体系,完全不必步西方后尘,东西方可以各有千秋,相互借鉴。”[2](Pxiv)翻译美学在当前就被认为是这样一个具有中国特色的、具有跨学科特点的、有别于西方翻译理论模式的翻译理论学派,它使中国的翻译理论带上了鲜明的民族特色。 本文对中国当代翻译美学发展做回顾和梳理,旨在理清脉络,总结得失,发现问题,对翻译美学理论的发展和完善进行思考和探讨。 一、翻译美学理论是有中国特色的翻译理论 在方梦之主编的《译学辞典》中,翻译美学被界定为:“揭示译学的美学渊源,探讨美学对译学的特殊意义,用美学的观点来认识翻译的科学性和艺术性,并运用美学的基本原理,提出翻译不同文本的审美标准,分析、阐释和解决语际转换中的美学问题。在充分认识翻译审美客体(原文)和审美主体(译者)基本属性的基础上,剖析客体的审美构成和主体的翻译能动作用,明确审美主体与审美客体之间的关系,提供翻译中审美再现的类型和手段,以指导翻译实践。”[3] 为什么说翻译美学理论是有中国特色的翻译理论呢? 第一,中国的传统译论几乎都具有哲学—美学渊源。从支谦的“不加文饰”,道安的“案本而传”,玄奘的“文质统一,圆满调和”,到严复的“信达雅”,马建忠的“神似”,傅雷的“重神似不重形似”,以及钱钟书的“化境”理论,等等,可以说,中国传统译论的理论基础就是美学(指体现在中国传统诗论、文论、书论和画论中的古典文艺美学思想)。无论是翻译理论的术语,还是翻译研究的方法都受美学的影响,体现着美学的特点。可见,翻译理论与美学联姻是我们的传统和特色,而当代的翻译美学理论研究是对我国传统的继承和发扬。 — 9 3 1 —

新闻英语翻译研究文献综述复习进程

新闻英语翻译研究文献综述 新闻英语,即“新闻报道文章中所使用的英语,具有新闻特性、适合新闻报道要求、适应新闻信息传播需要的语言”(张建,2004),成为了对外宣传的重要工具,特别是进入新世纪以来,对新闻翻译这一领域的关注日益增强,近年来,我国学者关于这方面的研究也逐渐逐渐多元化,从现有文献来看,主要集中在新闻本身的文体特点及翻译方法、新闻翻译理论、新闻翻译原则等方面。 1 新闻文体特点及翻译方法的研究文献综述 徐泉、王婷(2001)总结出新闻文体的如下特点:1.用词新颖,精巧别致;2.句式多样富于弹性;3.巧用时态,布局呼应;4.频繁使用被动语态,重点突出;5.结构合理层次分明;6.善用修辞,讲求效果。就语法层面的翻译而言,李侠(2004)分析了英语新闻句子的四大特点:1.信息量大;2.结构简单; 3.语法手段丰富;4.名词修饰语前置。李认为在翻译英语新闻时,必须遵循汉英两种语言的规律和使用习惯,努力增强译作的准确性和可读性,并提出了英语新闻句子汉译的3种方法: 1.化长为短; 2.调整句子中各部分的顺序与敢减敢删;3.使用四字格结构。曾尼(2010)从新闻英语的标题、词汇和时态及语态的角度,论述了新闻英语的一些文体特征。比如,由于报刊篇幅有限,新闻事件在语法方面的一个重要特点就是句型的高度扩展,结构严谨,句式简短精练,语言简洁是受人们称赞并为人们所追求的风格。郑连勋、郑堃(2011)认为新闻英语的问题与其他形式的新闻问题相同,拥有许多属于自己的独特语言。在理解其用词特点的基础上面,代词、复合词、外来词等应用方式,也是新闻英语用词方面的关键,从英语新闻报道展开分析,以借代词、引申词、复合词、外来词、小词语缩略词、临时造词等方面为例探讨了英语新闻当中的用词特点。 不少学者就这些文体特点的翻译进行了单项阐述。王治江(2001)提出了新闻外来词语音译中应注意的原则,即人名和地名中翻译要统一,不仅要译出指称意义,还要译出联想意义,但要避免产生贬义联想。范晓航(2003)

清末民初的侦探小说翻译热潮探析

清末民初的侦探小说翻译热潮探析 本文系2012年教育部人文社科研究青年项目《中国翻译思想史研究:周秦至民国的翻译思想谱系》四、侦探小说翻译的接受和影响 整体来说,清末翻译小说所得到的评价是毁多于誉,这个情况到近10年才有所改善。以五四运动所奉行的文学规范来看,大多数晚清小说不论是题材、语言和翻译目标都没有什么可取之处西方侦探小说在宣传“科学”和“法制”的同时,在艺术上对中国近代小说也产生了深刻的影响。从叙事角度方面来看,我国传统小说一般采用第三人称全知叙事,而西方侦探小说的译介却为中国读者带来了全新的叙事视角,第一人称或第三人称限知叙事使得读者无法知晓案件的来龙去脉,只能随书中某一人物去观察、探索、判断、思考,这种叙事方式无疑给读者带来了悬念,大大增加了故事的神秘性和可读性。虽然不同的译者在侦探小说翻译过程中采用了不同的处理方法,但相当一部分译者采用直译,再现原著的风貌,这也影响了中国本土侦探小说的創作。比如在程小青的《霍桑探案》系列中,案情都以包朗的第一人称视角进行叙述。包朗作为侦探霍桑的助手,深入现场亲自参与案件的调查,带领读者进入扑朔迷离的案情,最后在霍桑的精辟剖析中揭开事情的真相。就叙事时间而言,我国传统的章回小说一般采用直线叙述和连贯叙事,按照事情发展进行的始末娓娓道来。而侦探小说往往采用倒叙的手法,在故事开头先交代案件的结果,给读者造成一种悬念和疑问,然后在后文将故事一步一步铺展开去。1903年,《新小说》第八号刊登了法国小说家鲍福的作品《毒蛇圈》,小说开篇是一对父女的对话,这段对话是以倒叙为开头的。知新室主人在《译者识语》中评论说:“我国小说体裁,往往先将书中主人翁之姓氏、来历,叙述一番,然后详其事迹于后;或亦有用楔子、引子、词章、言论之属,以为之冠者,盖非如是则无下手处矣。陈陈相因,几于千篇一律,当为读者所共知。此篇为法国小说巨子鲍福所著。其起笔处即就父女问答之词,凭空落墨,恍如奇峰突兀,从天外飞来,又如燃放花炮,火星乱起。然细察之,皆有条理。自非能手,不敢出此。”知新室主人即周桂笙,他的好朋友吴趼人受到此篇影响,随后在同一杂志上发表小说《九命奇冤》,可见侦探翻译小说对侦探小说创作的直接影响。 叙事时间和叙述角度的变化只是一种外在的表相,在这之后是小说旨趣功能、创作阅读方式的潜在变迁(苗怀明,2001:17)。由全能叙事到限知叙事、作者由洞察一切到故弄玄虚、读者由被动阅读到积极介入,这些都体现了文学新气象。语言的转变、文体的变异和创作理念的更新,这些改变无一不预示着文学现代化进程的发生。

文献综述 完整版

文献综述 近十年白居易诗歌平淡美研究综述 一、国内外研究现状概述 近十年来关于白居易的研究也是古代文学研究领域的一大趋势。主要集中在白居易的诗歌研究、散文研究、思想研究、生存哲学研究等4个方面。据不完全统计,近十年来关于白居易研究的著作大致有陈友琴《白居易资料汇编》(中华书局,2005年再版)、付兴竹《白居易散文研究》(中国社会科学出版社,2007年版)、刘维,焦淑清《白居易传》(辽海出版社,2009年版)、蹇长春《白居易评传》(南京大学出版社,2011年版)等4部;研究论文达4500多篇,其中硕士学位论文余篇、博士学位论文余篇。研究领域得到很大的拓展,研究视角和方法更加多元化,研究观念也较为开放自觉。近十年来白居易研究主要的研究方向体现在白居易的诗歌研究、散文研究、思想研究、生存哲学研究等4个方面。 在白居易研究的多个方面上,成就较为突出地是关于诗歌的研究。据不完全统计,十年来关于白居易诗歌方面研究的著作有乔立智《白居易诗歌词汇研究》(北京人民出版社,2012年版)、付兴林,倪超《<长恨歌>及李扬题材唐诗研究》(中国社会科学出版社,2013年版)、张中宇《白居易<长恨歌>研究--中华文史新刊,2005年版》、胡奇光《中国古代语言艺术史》(上海人民出版社,2010年版)等4部;研究论文达200篇,其中硕士学位论文50余篇,博士学位论文达4篇。涉及的研究范围很广泛,在研究视角与方法上呈现多样性,在观念上也比先前更为开放自觉。近十年来白居易诗歌研究的主要内容多体现在诗歌对后世文学的影响研究、诗歌语言词汇研究、诗歌意象研究、诗歌对外翻译研究、审美研究等5个方面。在不同程度上,都取得了相应的成果,50多篇硕博学位论文对白居易诗歌的相对应之处都进行了深入的探讨研究,整体上对全面了解白居易及其诗歌做出了较大贡献,对白居易集的

翻译目的论研究综述

翻译目的论研究综述 摘要:翻译目的论是当代德国最具代表性的翻译理论,也是最有影响力的翻译理论。该理论把翻译目的作为翻译任务的出发点与根本,翻译策略、翻译方法,以及对原作形式与内容的取舍,目标文本的制作都以这个翻译目的为参照。翻译过程以目的性为指导,以语内语际一致和忠实性为评估手段,这为翻译研究提供新的视角。本文通过对目的论形成发展以及框架体系进行梳理评价,希望读者对该理论有更加客观全面的了解。 关键词:翻译目的论翻译研究评价 一、引言 纵观翻译学的历史我们不难发现:当代西方翻译理论蓬勃发展,出现了百花齐放的繁荣局面。从20世纪中叶开始西方翻译理论已经出现了重大突破,翻译理论家们开始从阐释学、结构主义、接受美学、读者反应论等不同角度来研究翻译,于是各种各样的翻译理论应运而生,如卡特福德的系统功能语法理论,奈达的社会符号学翻译理论等。在众多的翻译理论中,德国功能主义理论派提出的翻译目的论独树一帜,为翻译研究和实践提供了新的视角。目的论(skopostheorie)是功能派翻译理论中最重要的理论。Skopos是希腊词,意为“目的”,theorie 是德语词,意为“理论”。目的论是将Skopos概念运用于翻译,认为任何行为都是有目的的,翻译也是一种有目的的跨文化交际活动,译者应该根据翻译目的来制定翻译策略。由于语言文化的差异,译文不可能与原文完全保持一致,那么要保留什么改动什么,究竟是创作一个在形式上或在内容上忠实于原文的译文还是创作出一个能满足译人语读者要求的自由译文就要视翻译目的而定了。翻译目的论基本上属于一种对翻译的外部研究,它将研究焦点从译文与原文的关系转移到译文的预期效果,因此无疑能够弥补传统翻译研究的不足,从而为翻译的多学科探索又增加一个崭新的研究视角。(仲伟合,钟钰:1999)

清末民初小说的翻译及其文学史价值_汤哲声

清末民初小说的翻译及其文学史价值※ 汤哲声 朱全定 内容提要:清末民初小说中的改译、删译与当时中国精英分子要利用小 说启蒙国民有着很大关系,虽然清末民初的翻译小说是以言情小说和侦 探小说为主,却对当时的中国政治思想和小说的美学思想、艺术结构产 生了重要作用。本文对清末民初翻译家的史学地位以及他们的“为我所 需”、意译的观念和方式作了评价和分析。 关键词:清末民初 小说翻译 价值和意义 这是一批被遗忘或者受到不公评价的外国小说翻译群体,他们是(按照翻译外国小说出现的先后为排列顺序):包天笑、周桂笙、陈景韩(冷血)、徐卓呆、许指严、王蕴章(西神)、李涵秋、张春帆、恽铁樵、周瘦鹃、贡少芹、张毅汉、徐枕亚、严独鹤、胡寄尘、程瞻庐、陈蝶仙、李定夷、程小青、叶小凤、李常觉、陈小蝶、朱瘦菊、陆澹安、姚民哀、许瘦蝶、吴绮缘、王钝根、顾明道、闻野鹤等等。他们是中国现代通俗文学翻译作家,并且主要活动于清末民初时期。根据既有的文学史描述,清末民初通俗文学的翻译作家素质不高,被认为翻译的随意性很强;清末民初小说的译作改译、删译之风严重,被认为不忠于原著;清末民初小说译作的原著品味也不高,被认为鲜有一流作品。从这样的观念出发,清末民初的那些小说翻译作品就成为了一堆文字垃圾,关注的人不多,更别说研究了。问题是清末民初小说的翻译作品真如文学史所描述的那样吗?如果放入历史语境和中国文学现代化进程中思考,也许我们会有另一番解读。 一 清末民初小说的翻译确实改译、删译之风严重,包天笑、杨紫驎合译的《迦 ※ 本文为国家社科基金项目“中国现代通俗文学价值评估体系建构与文献资料的整理研究”(批准号:12 BZW107)的阶段性成果。

机器翻译研究综述

机器翻译综述 1.引言 1.1机器翻译的历史 现代机器翻译的研究应该是从20世纪50年代开始,但是早在这以前很多人已经提出了相应的想法,甚至是远在古希腊时期就有人提出要用机器来进行语言翻译的想法。 在1946年,美国宾夕法尼亚大学的两位科学家设计并制造了世界上第一台电子计算机。与此同时,英国工程师同美国洛克菲勒基金会副总裁韦弗在讨论计算机的应用范围时,就提出了利用计算机实现语言的自动翻译的想法。在1949年,韦弗发表了一份名为《翻译》的备忘录,正式提出了机器翻译问题。他提出了两个主要观点: 第一,他认为翻译类似于解读密码的过程。 第二,他认为原文与译文“说的是同样的事情”,因此,当把语言A翻译为语言B时,就意味着从语言A出发,经过某一“通用语言”或“中 间语言”,可以假定是全人类共同的。 在这一段时间由于学者的热心倡导,实业界的大力支持,美国的机器翻译研究一时兴盛起来。 1964年,美国科学院成立语言自动处理咨询委员会,调查机器翻译的研究情况,给出了“在目前给机器翻译以大力支持还没有多少理由”的结论,随后机器翻译的研究就陷入了低潮期。直到70年代以后机器翻译的研究才重新进入了一个复苏期,随后机器翻译的发展又迎来了繁荣期 1.2机器翻译的主要内容 经过50多年的发展,在机器翻译领域中出现了很多的研究方法,总结如下:●直接翻译方法 ●句法转换方法 ●中间语言方法 ●基于规则的方法 ●基于语料库的方法 基于实例的方法(含模板、翻译记忆方法) 基于统计的方法 在当前的研究中,更多的是基于统计的方法进行的,因为基于统计的方法可以充分的利用计算机的计算能力,并且并不需要过多的语言学知识作为支撑,可以让更多的计算机科学家投入到实用系统的研究中,极大的促进了统计机器翻译的发展。 下面对各个方法逐一的进行介绍。

01-文献综述范文-翻译-当前零翻译研究问题与对策

外国语学院2018届毕业论文文献综述(示范) 一、研究背景 近来多篇论文中出现零翻译的提法(杜争鸣,2000;邱懋如,2001;刘明东,2002;袁斌业,2002a,2002b,2002c,2002d;石琳,2003;余清萍,2003;余清萍,秦傲松,2004;肖耀田,2004),但国内学者所编三本译学词典(林煌天,1997;孙迎春,1999;方梦之,2004)均未出现零翻译这一词条,国外三本词典/术语著作(Shuttleworth & Cowie,1997;Baker,1998;Delisle,2004)亦未收入这一条目,只有国内孙迎春(2001)编著的《汉英双向翻译学语林》收进了“零翻译(音译、形译之一种)zero translation”(58页)及“zero translation零翻译(音译、形译之一种)”(268页)两个条目,同时又有贾影(2002)反对零翻译提法,并认为承认不可译有“积极作用”。但零翻译现象确实存在,如DIY(自己动手),IQ(智商),EQ(情商),这些零翻译词汇经常在汉语中出现。英语中也有类似情况,如美国《时代》周刊中报道中国特色事物时经常使用拼音,如aizi(矮子),pizi(痞子),shiganjia(实干家),yuan(缘)(王祥兵,2002),shuangying(双赢),guanxi(关系)(顾静,2005)。 这些研究成果揭示了零翻译现象的存在,引进了零翻译的概念,促进了翻译理论概念的扩大,但是从发表的论文及孙迎春(2001)的这两个条目来看,各自运用的名称虽同(也有不同,如杜争鸣称为不译),但概念的内涵及外延均有出入,因此有必要探讨当前零翻译研究的问题并提出相应研究对策。 二、研究现状及不足 1. 定义不统一、模糊不清 传统翻译理论多把零翻译归结为“音译法”、“移译法”,只看到技巧层面的意义,如秦建栋(1999)讨论“英汉词汇空缺现象刍议”列举“音译法”、“移译法”,袁斌业(2001)论及“英语本族人音译汉语词汇的语用分析”,虽然看到“音译在我国只能用来翻译名词,而在国外则可以用来翻译包括名词在内的各种词语”,但未能从中提炼出零翻译的概念,实际上这里已包含有零翻译与音译的某些区别。 国内最早使用zero translation这一术语的是杜争鸣(2000),但他称之为“不译”,并分析了直译、意译与不译三种翻译策略。他不停留于策略本身,从跨文化交际的视角分析了三种策略的社会语言学与跨文化交际涵义,并看到了不译的三层文化含义。不译背后体现译者对于翻译目的的认识,“而翻译的目的必然直接或间接地反映反映译者本人对翻译的文化含义的意识与潜意识,反映他翻译时所采取的文化姿态与立场。”即翻译观的问题。但从术语的精确性来说

如何写文献综述和文献翻译

第一讲文献综述撰写规范 一、文献综述的概念 “综”是要求对文献资料进行综合分析、归纳整理,使材料更精练明确、更有逻辑层次;“述”就是要求对综合整理后的文献进行比较专门的、全面的、深入的、系统的论述。文献综述是针对某一研究领域分析和描述前人已经做了哪些工作,进展到何程度,要求对国内外相关研究的动态、前沿性问题做出较详细的综述,并提供参考文献。 根据其涉及的内容范围不同,综述可分为综合性综述和专题性综述两种类型。所谓综合性综述是以一个学科或专 业为对象,而专题性综述则是以一个论题为对象的。 二、文献综述的作用 一方面佐证研究项目的可行性和研究思路 另一方面有助于科研人员借鉴他人成果、把握主攻方向以及领导者进行科学决策。 三、文献综述的撰写 文献综述的格式总的来说,一般都包含以下部分具体格式:①综述题目;②作者单位;③摘要;④关键词;⑤前言;⑥主题;⑦总结;⑧参考文献。下面着重介绍前言、

主题部分、总结部分及参考文献。撰写文献综述时可按这四部分拟写提纲,再根据提纲进行撰写。 1、前言部分 前言部分,主要是说明写作的目的,介绍有关的概念及定义以及综述的范围,扼要说明有关主题的现状或争论焦点,使读者对全文要叙述的问题有一个初步的轮廓。 前言部分要写清: (1)写作的目的。 (2)有关概念的定义。 (3)规定综述的范围、包括:“专题涉及的学科范围”,综述范围切忌过宽、过杂,“时间范围”,必须声明引用文献起止的年份。 (4)扼要说明有关问题的现况或争论焦点,引出所写综述的核心主题,这是广大读者最关心而又感兴趣的,也是写作综述的主线。 咱学院论文最大缺陷在于这个部分缺失。 几种前言模式: 请看案例一: 社会转型下的中国“媒介审判”现象研究近些年来,随着我国经济和政治体改革的深入,我国司法与媒体的博弈日益凸显,“媒介审判”现象一直被广大新闻传播界和法律界的专家开始所关注,并成为学术界研究的重点。西方学者认为,“媒介审判”(trial by media)也叫“报刊裁判”(trail by newspaper),是一种不依据法律程序而对被告和犯罪嫌疑人实施的非法的道义上的裁判。在我国的第一本新闻传播法教程里可以看到“媒

英语专业文献综述

英语专业文献综述 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

Y i b i n U n i v e r s i t y 2015届本科毕业论文文献综述 题目_翻译目的论指导下的英语介词汉译策略研究 二级学院外国语学院 专业英语 学生姓名简汝梦 学号年级 2011级 指导教师徐文英职称讲师 年月日 文献综述 翻译目的论指导下的英语介词汉译策略研究 Study on the Translation Strategies of English Prepositions Based on Skopos Theory 摘要:英语介词使用频率高,搭配能力强,含义灵活,因此在翻译中属于比较难以处理的一种词类。目的论论者认为翻译是有明确的目的和意图,在译者的作用

下,以原文文本为基础的跨文化的人类交际活动。目的论以文本目的为翻译过程的第一准则,目的决定了译者需要采用何种翻译策略和方法。目的论的提出为英语介词的汉译提供了可靠的指导。本文将目的论引入到介词翻译中,认为在目的论原则的指导下,英语介词的汉译可通过加词、减词、分译、转译等策略来达到较好的翻译效果以及更好地实现翻译目的。 关键词:英语介词;翻译;目的论 导言:随着时代的发展,以及中国入世的大好形势的出现,汉语与英语在世界上似乎显得同等重要,所以将这两种语言互相转化是我们越来越重要的任务。在英语中,英语介词数量不多,但其构成的介词短语在英语中的出现频率很高,功能多样且位置灵活,对构成句子具有重要作用,因此对于英语介词的翻译策略问题一直深受广大翻译学者的关注。目的论以文本目的为翻译过程的第一准则,目的论者认为翻译是一种有目的的活动,目的决定了译者需要采用何种翻译策略和方法,即“目的决定论”。目的论的提出为英语介词汉译提供了有效的指导。因此,译者若能熟练掌握翻译目的和翻译方法,则能译出高质量的译文。鉴于此,本文先是阐述各大专家对于英语介词翻译以及翻译目的论的已有研究和探索,并结合笔者自己的观点加以评述;然后以此综述在翻译目的论指导下研究英语介词的汉译策略是个切实可行的手段;最后预测此观点的发展前景一定是光明受欢迎的。 历史发展:对于翻译目的论的发展历程,笔者在总结各前辈的资料中得出:在20世纪70年代,功能主义翻译理论兴起于德国,其四大代表性人物及其理论是: 凯瑟林娜·赖斯(Katharina Reiss)的功能主义翻译批评理论(functional category

翻译概论课程综述

郑州大学外语学院研究生课程论文 翻译概论课程综述 课程名称:翻译概论 学号: 研究方向:英语笔译 成绩: 任课教师: 2015年12月30日

目录 一、我国翻译理论概述 (1) (一)、佛经翻译 (1) (二)、西学翻译 (2) (三)、五四时期的翻译 (2) (四)、抗战建国以来的翻译 (3) 二、西方翻译理论概述 (3) (一)、翻译学科的创立 (3) (二)、翻译三原则 (4) (三)、归化异化翻译理论 (4) (四)、翻译的语言学问题 (4) (五)、功能对等翻译理论 (5) (六)、交际翻译与语义翻译理论 (5) (七)、功能翻译理论 (6) (八)、多元系统理论 (6) (九)、翻译规范理论 (7) (十)、改写理论 (7) 三、重要翻译理论对比 (8) (一)、鲁迅与韦努蒂的异化翻译比较 (8) (二)、严复与泰特勒翻译理论比较 (8) (三)、归化异化与直译意译的比较 (8) (四)、奈达与纽马克翻译理论的比较 (8) 四、总结 (9)

翻译概论课程综述 摘要:本文以课程内容、翻译理论原作以及相关研究文献为依据,综述了课程中涉及到的国内外重要的翻译理论,并对其中几个翻译家及其翻译理论进行了比较。关键字:翻译理论综述比较 Abstract: Based on the course content, some original works about translation theories and relevant literatures, this thesis sums up the major translation theories both at home and abroadinvolved in the contend of the course “General Introduction to T ranslation”, and makes comparisons between several translators as well as their translation theories. Keywords: translation theories, summarization, comparisons 一、我国翻译理论概述 国学大师季羡林认为,中华文化好比一条长河,正是得益于翻译,才保证了河水没有枯竭。“一次是从印度来的水,一次是从西方来的水。而这两次的大注入依靠的都是翻译。中华文化之所以能长葆青春,万应灵药就是翻译。翻译之为用大矣哉!” 我国的翻译历史按时间顺序和译著类别可以分为五个时期:东汉至唐宋的佛经翻译,明末到清的科技翻译,清朝到民国的西学翻译,五四时期的翻译及建国以来的翻译。 其中佛经翻译就是从“印度来的水”,西学翻译就是从“西方来的水”,对我国的文化发展起到了补充和促进的作用。 (一)、佛经翻译 佛经翻译又主要分为三个时期: 第一时期的主要代表人物为安士高和支谦。安士高于翻译的经典义理明晰,文字允正,可说是佛经汉译的创始人,也是将禅观带入我国的第一人。支谦在《法句经序》指出“名物不同,传实不易”。支谦“翻译不易”的观点在翻译历史上具有史论价值。 第二时期的主要代表人物有道安和鸠摩罗什。道安提出“案本而传,不令有损言游字”,主张直译。同时,他的“五失本,三不译”的翻译理论在翻译史上具有译论价值。所谓“五失本”是指1、经文乃外语,其词序由汉人看来是颠倒

【清末民初翻译与新式教育】清末民初新式学堂

【清末民初翻译与新式教育】清末民初新式学堂 内容摘要:清末民初是中国翻译史上的一个特殊时期,先进知识份子大量的翻译促进了新式教育在中国的传播。清末民初的翻译与近代中国新式教育之间有着密不可分的联系,分析二者之间的联系具有重要意义。 关键词:清末民初翻译新式教育 1840年鸦片战争之后,近代中国开始被动地吸收外来文明,而吸收的途径之一就是外国书籍的翻译。中国从而迎来了继东汉到唐宋的佛经翻译和明末清初的科技翻译之后的第三次翻译高潮,这次翻译高潮促进了新式教育在近代中国的传播。 一.教育小说的翻译和新型教育理念的传播 清末民初,大量外国教育小说经译介进入国人视野,这些小说的译介,同时承载着倡导新小说和传播新教育思想两种使命。 19世纪末20世纪初,严复、梁启超等人极力推崇和引介西学,并将小说置放在配合政治改革的思想启蒙位置加以倡导和呼吁。梁启

超认为“欲新一国之民,不可不先新一国之小说”,而译介西方小说可以补旧小说之弊,并起到“开启民智”、“保国保种”、“救国图强”的作用。在他们的积极倡言下,一批具有开启民智、启蒙大众时代使命感和社会责任感的文人学者,将目光投向西方,开始译介西方 小说。当时最具典型意义的是林纾翻译的外国小说,他一生翻译的小说多达160余种。他所译介的《巴黎茶花女遗事》1899年一经刊行即引起轰动,一时之间文人学士争说“茶花女”。20世纪初,西方小说开始源源不断地输入中国,译介外国小说之风盛极一时。教育小说即是此时乘欧风美雨进入中国的文化舶来品。 这些译介教育小说以欧美小说为主,多数是根据日译本重译的,这一时期教育小说译介的成功对于新教育思想的导入和传播起到了 不可磨灭的突出贡献。 二.日本学制的译介与新型学制的移植 1900年以前,中国人主要通过直接翻译欧美书籍来介绍西学,而到1900年以后,大量日本译著与欧美译著风行海内,充斥书肆,形成了“日本每一新书出,译者动数家”的局面。 在学日热潮的催化作用下,1904年,第一部真正意义上的近代中国学制《癸卯学制》诞生了,而这一学制确立主要是以日本学制模

口译笔记文献综述汇编

国内外口译笔记研究综述 口译,是通过口译员在极其有限的时间内,听辨原语,进行理解和解码(即建立意义单位,脱离语言外壳,从整体上把握信息),然后进行信息储存(脑记辅以笔记),再在头脑中转换信息,进行信息编码,最后创造性地用目标语“复述”给受众的一个过程。口译的时间性和加工过程的复杂性,要求译员熟练的掌握各种专业技能,而口译笔记就是即席传译(交替传译)中必须掌握的一种(吴钟明,2008:1)。 口译笔记法是口译员在紧张的会场气氛中,在不干扰听辨源语的情况下,迅速地以简便的符号、文字等记录讲话重点内容信息的一种笔记方法。他只需要记录重点语义信息点和语言逻辑结构。简单来说,它是由符号、文字加上斜线以及并列符、连接符和趋向符等来体现句与句之间的逻辑关系(吴钟明,2008:1)。口译笔记能对大脑短时记忆起到很好的辅助作用和提示作用。其重要性主要体现在,它能有效地减轻译员大脑的负担,弥补其短时记忆的不足。另外,口译中做笔记的过程也是一个很好的思维整理过程,有助于译员把被动记忆转化为主动记忆,提高口译记忆的效率(王斌华,2006:26)。 Danica Seleskovitch在对比“字面直译”和“反思性翻译”的基础上提出了“脱离语言外壳”的理念,成为巴黎学派的“释意理论”的源头(仲伟合,2012:28)。他和Marianne Lederer于20世纪70年代提出了释意理论,构建了一个“口译三角模型”,强调译员在理解的过程中应“脱离语言外壳”,抓住意义(仲伟合,2012:30,77)。20世纪90年代以来,以Gile(1990;1994a,1994b)为代表的不少学者开始质疑释意理论,认为其研究方法缺乏实证性的检验,研究路径缺乏与相关学科的互动交流,术语界定过于模糊(仲伟合,2012:35)。Gile(1995/2011)构建了交替传译和同声传译“认知负荷模型”假说,指出了两个可能导致口译过程中出现认知处理问题的触发原因:一个事单个任务的精力分配不够;二是任务总和的认知负荷接近饱和水平。从理论的经验层面来看,该假说可以用于解释一些口译的策略,如笔记要力求精简,记录过程尽量自动化,以求单个任务所占用的精力少一些(仲伟合,2012:36-37)。 根据在CNKI和web of science上搜索得到的数据,1995年至2014年间,国内共发表口译(英汉)笔记研究方面的论文125篇,国外共发表论文8篇(目前图书馆资源只有这么多),研究内容主要集中在以下4个方面:口译笔记技巧与策略,口译笔记教学,口译笔记理论和口译笔记发在其他英语教学领域的中的应用。这里主要叙述口译笔记技巧与策略和笔记教学。 1.笔记技巧与策略主要归纳和总结了笔记的语言,格式,方法,工具,符号和缩略语

翻译美学刘宓庆

Free land 无主土地不能翻译为自由土地 Continuous recession 不断蚕食 Non-African experts 欧美史学家 New food crops were introduced mainly from Indian ocean 亚洲国家 审美意识两种状态:自觉性审美意识和非自觉性审美意识 大多数情况下,人们的审美意识都处于非自觉性状态,有时候甚至达到物我两忘的陶醉地步都仍然不知道自己在审美。 选择就是艺术(art is selection) 翻译审美(translate aesthetically, aesthetic translation) 美学对翻译理论具有特殊的意义,中国美学对中国翻译理论具有特殊的意义。翻译与美学联姻是中国翻译理论的重要特色之一。在中国的语言观中,语言功能与审美判断是密不可分的,这就不同于西方。“温柔敦厚”《礼记。经解》“仁义为美”(《孟子》) 云想衣裳花想容(SVO+SVO)云和花都是话题主语,都是话题topic。这种句子在汉语中占优势。主语话题化topicalization 是汉语重意念,句子以意念为轴展开而使句法隐含化的极重要机制。汉语宾语的某些特征也是意念主轴的表现。 黑格尔(,1770-1821)提出的一个概念,指人的“自由存在性”。黑格尔认为美是理念的产物,是“理念的感性显现”,美学是“研究绝对精神的艺术阶段的科学”。康德(,1724-1804)的美学思想也是以人是理性判断力为核心,强调主观意志的作用。西方美学

长期执着于美的本体论,认识论,价值论研究,实际上将美当做一种外在性超验的预设假定,其结果必然侧重静态内容的考察,并经常限于形而上学的空泛思辨,被认定为“认识论美学”。中国美学思想的重主体具有完全不同的视界和形态。中国美学关注的是主体性审美实践,简称“主体实践”,关心的重点是审美经验。 中国近代美学王国维的意境论(境界论)蔡元培的人格美育论朱光潜的审美态度论李泽厚的社会实践论都是对美的内在性动态考察,被认为是“生命美学”“体验美学” 鲍姆嘉登(1714-1762)在1750年正式使用的“美学”命名,其研究对象是“感官感觉到的美,”美的定义是“感性认识本身的完整化”,美学则是研究“感性认识的科学”。鲍姆嘉登认为感觉是审美能力(“美的感应力”)的基础,其次是想象(称为“想象的美”,是“感觉的美”的提升),最后是判断(康德称为“反思判断力”,即基于主观态度的情感性判断)。可见“感性”是基本,基础,离开感性就谈不上美学了。 理性主义审美观始于古罗马时代的普洛提诺(Plotinus,204-270),渊源已久,基本上是西方美学的主流。 18世纪末柏克(,1727-1797)对理性主义美学的质疑。费希纳第一个揭起了反对西方传统美学“以思辨论证本体”的叛逆之旗,而成为西方现代美学的先驱之一。到19世纪中期鲍桑葵(,1848-1923)已经明确提出了美学研究应该注重人的情感表现

新闻英语翻译研究文献综述新闻英语

新闻英语翻译研究文献综述新闻英语,即“新闻报道文章中所使用的英语 ,具有新闻特性、适合新闻报道要求、适应新闻信息传播需要的语言” (张建,2004),成为了对外宣传的重要工具,特别是进入新世纪以来,对新闻翻译这一领域的关注日益增强,近年来,我国学者关于这方面的研究也逐渐逐渐多元化,从现有文献来看,主要集中在新闻本身的文体特点及翻译方法、新闻翻译理论、新闻翻译原则等方面。 1 新闻文体特点及翻译方法的研究文献综述徐泉、王婷(2001)总结出新闻文体的如下特点:1.用词新颖,精巧别致;2.句式多样富于弹性;3.巧用时态,布局呼应;4.频繁使用被动语态,重点突出;5.结构合理层次分明;6.善用修辞,讲求效果。就语法层面的翻译而言,李侠(2004)分析了英语新闻句子的四大特点:1.信息量大;2.结构简单; 3.语法手段丰富; 4.名词修饰语前置。李认为在翻译英语新闻时, 必须遵循汉英两种语言的规律和使用习惯,努力增强译作的准确性和可读性, 并提出了英语新闻句子汉译的 3 种方法: 1.化长为短; 2.调整句子中各部分的顺序与敢减敢删;3.使用四字格结构。曾尼(2010)从新闻英语的标题、词汇和时态及语态的角度,论述了新闻英语的一些文体特征。比如,由于报刊篇幅有限,新闻事件在语法方面的一个重要特点就是句型的高度扩展,结构严谨,句式简短精练,语言简洁是受人们称赞并为人们所追求的风格。郑连勋、郑?(2011)认为新闻英语的问题与其他形式的新闻问题相同,拥有许多属于自己的独特语言。在理解其用词特点的基础上面,代词、复合词、外来词等应用方式,也是新闻英语用词方面的关键,从英语新闻报道展开分析,以借代词、引申词、复合词、外来词、小词语缩略词、临时造词等方面为例探讨了英语新闻当中的用词特点。不少学者就这些文体特点的翻译进行了单项阐述。王治江(2001)提出了新闻外来词语音译中应注意的原则,即人名和地名中翻译要统一,不仅要译出指称意义,还要译出联想意义,但要避免产生贬义联想。范晓航(2003)认为在外文报刊翻译中运用短小精悍的汉语四字格可使译文笔墨经济,以少胜多,也可使译文整齐匀称、韵律感强。肖爱萍( 2004)分析了英文报刊中复合词的特点并提供了直译、意译和重组三种翻译方法。龙江华(2005)采用随机抽样及处理得出了新闻英语文体中被动语态出现频率在各类文体中最高的结论。认为被动语态同时具有缓和语气、强调动作承受者,使语篇话语衔接和连贯的作用。他较系统地归纳出了依据具体语境对新闻英语中被动语态进行翻译的方法:1.译成汉语中的被字句;2.译成汉语中有标志的被动句,运用“受、挨、遭、给、由、让、加以、予以、得到、受到、是”的对等词来代替“被”字;3.译成无标志的被动句;4.译成汉语的主动句。还有学者从新闻英语修辞手法角度进行研究。田传茂、许明武(2001)对报刊科技英语中积极修辞(隐喻、移就、夸张、拟人)的作用和翻译方法进行了详细探讨。胡光(2004)对英汉两种语言中比喻的喻体形象进行了比较在此基础上提出了新闻英语汉译时对喻体现象的处理方法:1.保留喻体二2. 替换喻体;3.省略喻体。此外,在新闻写作中,标点符号有其独特功能。但在报刊新闻英语翻译中,人们往往忽略标点符号在行文表意方面的重要作用。为此,马芜、田小勇(2003)探讨了新闻英语中出现频率较高的 3 种标点符号即逗号、冒号和破折号的正确理解与翻译。在英语新闻中,标题被视作全文的缩写。为了吸引读者,编辑往往运用各种修辞手段,力争使新闻标题更具吸引力。这为英语新闻翻译带来挑战。鉴于此,有关新闻标题翻译的文章占了 20%的高额比例。唐见端(2005)认为为了把原标题的意义和风格以汉语形式再现出来 , 在翻译过程中必须采取以下翻译方法:1.直译或基本直译新闻标题;2.翻译中添

语料库和知识库的研究现状

语料库和知识库研究现状 2015-12-9

摘要:语料库是语料库语言学研究的基础资源,也是经验主义语言研究方法的主要资源,它与自然语言处理有着相辅相成的关系,是用统计语言模型的方法处理自然语言的基础资源。知识库广泛应用于信息检索、机器问答系统、自动文摘、文本分类等领域,为进行大规模的真实性文本的语义分析提供了有利的支持,它也成为自然语言处理不可或缺的基础资源。由于语料库和知识库的广泛应用,如今国内外对语料库和知识库的研究给与高度的重视,经过过去几十年的发展,各国在语料库和知识库的建设和应用方面都取得了不少成果。本文通过对语料库与知识库相关文献资料的搜索整理,重点介绍目前国内外在语料库和知识库方面的研究现状。 关键词:语料库;知识库;研究现状 1前言 语料库是指按照一定的语言学原则,运用随机抽样的方法,收集自然出现的连续的语言文本或者说话片段而建成的具有一定容量的大规模电子文本库[1]。而知识库是知识工程中结构化、易操作使用,全面有组织的知识集群,是针对某一(或某些)领域问题求解的需要,采用某种(或若干)知识表示方式在计算机存储器中存储、组织、管理和使用的互相联系的知识片集合。语料库和知识库在传统语言研究、词典编纂、语言教学、自然语言处理等领域有重要作用,所以自从20世纪60年代第一个现代意义上的语料库——美国布朗语料库(Brown Corpus)诞生开始,大批国内外的专家学者致力于语料库和知识库的研究,近年来国内外对于语料库知识库的研究取得了重大的突破,形成了规模不一的各种语料库和知识库,并且涌现了众多有关语料库和知识库的专着、论文等。对于语料库和知识库发展现状的总结研究,不仅可以帮助人们清楚的了解语料库和知识库当前发展的形势,对今后语料库知识库的发展具有一定的指导作用,而且对于应用语料库知识库发展自然语言处理等领域具有重要意义。

文献综述范文-翻译-当前零翻译研究问题与对策

外国语学院2018届毕业论文文献综述(示) 一、研究背景 近来多篇论文中出现零翻译的提法(杜争鸣,2000;邱懋如,2001;明东,2002;袁斌业,2002a,2002b,2002c,2002d;石琳,2003;余清萍,2003;余清萍,傲松,2004;肖耀田,2004),但国学者所编三本译学词典(林煌天,1997;迎春,1999;方梦之,2004)均未出现零翻译这一词条,国外三本词典/术语著作(Shuttleworth & Cowie,1997;Baker,1998;Delisle,2004)亦未收入这一条目,只有国迎春(2001)编著的《汉英双向翻译学语林》收进了“零翻译(音译、形译之一种)zero translation”(58页)及“zero translation零翻译(音译、形译之一种)”(268页)两个条目,同时又有贾影(2002)反对零翻译提法,并认为承认不可译有“积极作用”。但零翻译现象确实存在,如DIY(自己动手),IQ(智商),EQ(情商),这些零翻译词汇经常在汉语中出现。英语中也有类似情况,如美国《时代》周刊中报道中国特色事物时经常使用拼音,如aizi(矮子),pizi(痞子),shiganjia(实干家),yuan(缘)(王祥兵,2002),shuangying(双赢),guanxi(关系)(顾静,2005)。 这些研究成果揭示了零翻译现象的存在,引进了零翻译的概念,促进了翻译理论概念的扩大,但是从发表的论文及迎春(2001)的这两个条目来看,各自运用的名称虽同(也有不同,如杜争鸣称为不译),但概念的涵及外延均有出入,因此有必要探讨当前零翻译研究的问题并提出相应研究对策。 二、研究现状及不足 1. 定义不统一、模糊不清 传统翻译理论多把零翻译归结为“音译法”、“移译法”,只看到技巧层面的意义,如建栋(1999)讨论“英汉词汇空缺现象刍议”列举“音译法”、“移译法”,袁斌业(2001)论及“英语本族人音译汉语词汇的语用分析”,虽然看到“音译在我国只能用来翻译名词,而在国外则可以用来翻译包括名词在的各种词语”,但未能从中提炼出零翻译的概念,实际上这里已包含有零翻译与音译的某些区别。 国最早使用zero translation这一术语的是杜争鸣(2000),但他称之为“不译”,并分析了直译、意译与不译三种翻译策略。他不停留于策略本身,从跨文化交际的视角分析了三种策略的社会语言学与跨文化交际涵义,并看到了不译的三层文化含义。不译背后体现译者对于翻译目的的认识,“而翻译的目的必然直接或间接地反映反映译者本人对翻译的文化含义的意识与