储层岩石孔隙度的测定

中国石油大学油层物理实验报告

实验日期:2014年9月22日 成绩:

班级:石工(实验)1202 学号: 姓名: 教师:

同组者:

储层岩石孔隙度的测定

一.实验目的

1.巩固岩石孔隙度的概念,掌握其测定原理。 2.掌握测量岩石孔隙度的流程和操作步骤。

二.实验原理

根据玻义尔定律,在恒定温度下,岩心室体积一定,放入岩心室岩样的固相体积越小,则岩心室中气体所占体积越大,与标准室连通后,平衡压力越低;反之,放入岩心室岩样的固相体积越大,平衡压力就越高。

绘制标准块的体积(固相体积)与平衡压力的标准曲线。测定待测岩样平衡压力,根据标准曲线反查岩样固相体积,按式(3-2-1)计算岩样孔隙度。

f

s

f f p V V V V V -=

=φ (3-2-1)

式中 φ--孔隙度;

p V --孔隙体积;

s V --骨架体积;

f V --外表体积。

因此,只需在实验室内测得p V ,s V

,f V 中的任意两个值,即可求出孔隙

度值。

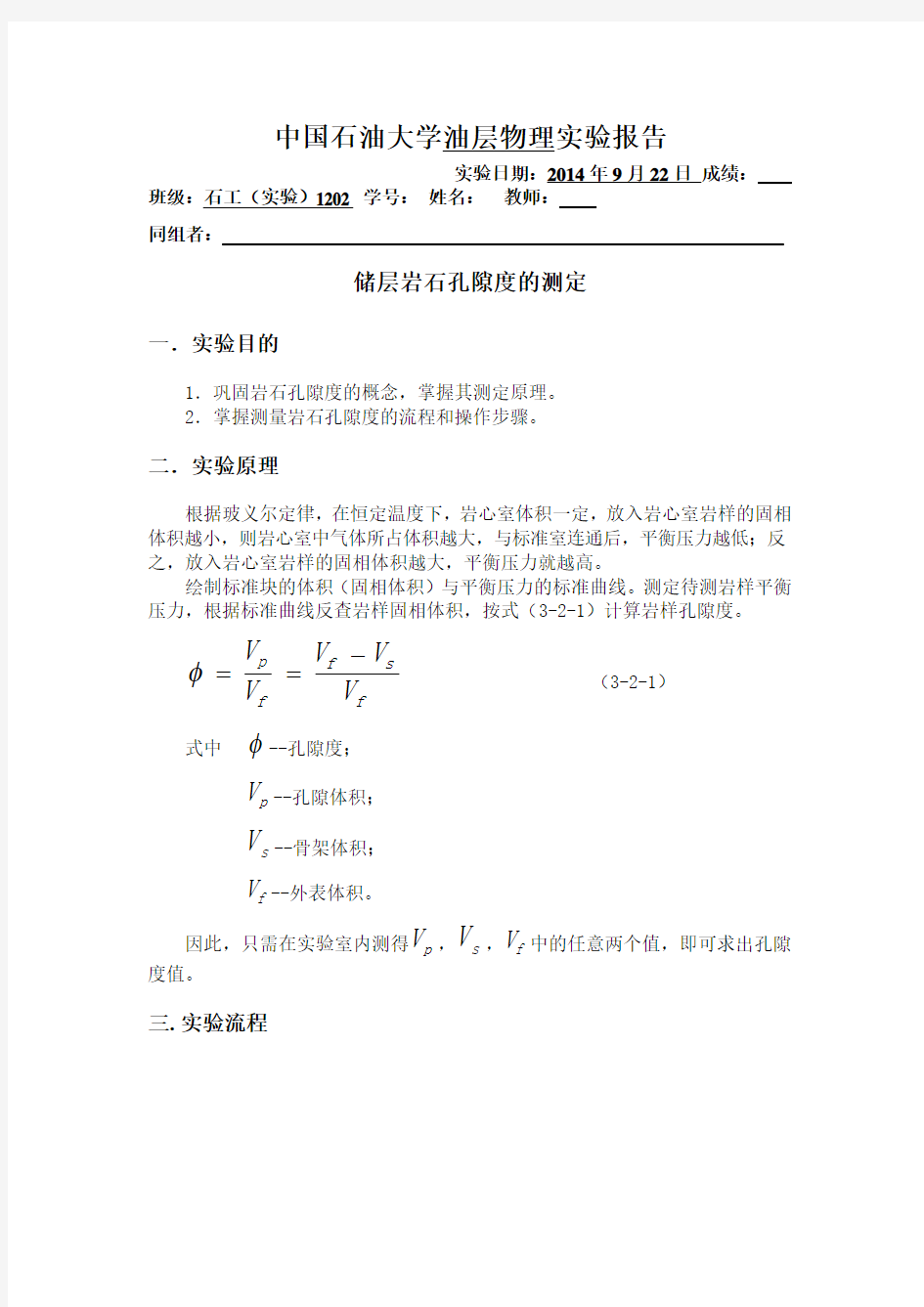

三.实验流程

1 2 3

4

1V 7 s V 5 6

1---岩心室;2---标准室;3---调压阀;4---气源阀;5---样品阀;6---放空阀;7---供气阀。

流程图

()()1021100V V V P V P V V P s s +-=+- (3-2-2)

()11102V P V V V P g s g =-+ (3-2-3)

四.实验步骤

1.用游标卡尺测量各个钢圆盘和岩样的直径与长度(为了便于区分,将钢

圆盘从小到大编号为1、2、3、4),并记录在数据表中。

2.将2号钢圆盘装入岩心杯,并把岩心杯放入夹持器中,顺时针转动T 形转柄,使之密封。打开样品阀及放空阀,确保岩心室气体为大气压。

3.关样品阀及放空阀,开气源阀和供气阀。调节调压阀,将标准室气体压力调至560kPa 。待压力稳定后,关闭供气阀,并记录标准室气体压力。

4.开样品阀,气体膨胀到岩心室,待压力稳定后,记录平衡压力。

5.打开放空阀,逆时针转动T 形转柄,将岩心杯向外推出,取出钢圆盘。 6.用同样方法将3号、4号及全部(1~4号)、(2、3)、(2、4)、(2、3、4)组合装入岩心杯中,重复步骤2~5,记录平衡压力。

7.将待测岩样装入岩心杯,按上述方法测定装岩样后的平衡压力。 8.将上述数据填入原始记录表。

五.数据处理与计算

1.计算各个钢圆盘体积。

0P

1

P

气 源

V2=L d 2

4

1π=9.916cm3

V3=12.233cm3 V4=24.505cm3 V1-4=49.909cm3 V2,3=22.149cm3 V2,4=34.422cm3 V2-4=46.655cm3。

2.以钢圆盘体积为横坐标,相应的平衡压力为纵坐标绘制标准曲线(用坐标

纸绘制)。

3.根据待测岩样测得的平衡压力,在标准曲线上反查出岩样的固相体积s V ;

4.计算岩样外表体积: L d V f 24

1

π=

(3-2-4) 式中 d ----岩样直径,cm ; L ----岩样长度,cm 。 5.根据式(3-2-1)计算岩样孔隙度。

由P2-Vf 图像可以读出Vs=22.93cm 由公式3-2-4可以计算出Vf=34.3273cm

1001?????

?

?-=f s V V φ%=(1-22.9/34.327)*100%=33%

气体孔隙度测定原始记录: 钢圆盘 编号 2号 3号 4号 1-4号 自由组合钢圆盘 岩样编号 2,3 2,4 2,3,4 C16-1 直径 d(cm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.486

长度 L(cm)

2.020 2.492 4.992 10.002 4.512

7.012

9.504 7.072

体积f V

()3

cm

9.916 12.233 24.505

49.099 22.149 34.422 46.655 34.327

原始压力 1P (KPa)

560 560 560 560 560 560 560 560

测得压力 2P (KPa)

195

203

255

489

242

315

450

245

岩样φ

33%

六.小结

这个实验让我们掌握了测量岩石孔隙度的一般方法,知道了储层岩石的内部基本

情况,通过一个巧妙的方法确定了岩石内部孔隙的大小,这种思想方法对其他的学习科目也有很大的帮助。

松散岩石孔隙度、持水度和给水度的测定结果数据

实验四松散岩石孔隙度、持水度和给水度的测定 一实验目的及要求 通过本次实验,使学生加深对孔隙度、给水度和持水度概念的理解,掌握室内测定基本方法; 要求学生在实验过程中认真观察和记录,分析本次实验后面的相关问题。 二测定方法及原理 松散岩石的孔隙度、持水度与给水度测定方法,通常有高柱仪法和加压法,前者适用于砂和 亚砂;后者则用于粘土及亚粘土。 本实验为高柱仪法(图Ⅰ—1),用以下两种方法均可求得其相应参数。 (一) 直接测定水量法 根据定义,只要测出装入高柱筒中 干试样的体积(V干试样)、试样饱水时所 用水的体积(向供水瓶内加入的水和剩 余水的体积之差),即: V饱水=V加水―V剩水 和在重力的作用下试样排出水的体 积(V排水),则试样所保持的水体积(V持水) 为: V持水=V饱水―V排水 据此,就可求出相应的孔隙度(n)、图Ⅰ—1高柱仪测定装置 持水度(sr)和给水度(μ)。1—高柱筒2—橡胶管3—橡皮塞4—金属网 (二) 间接测定水量法5—调流量管夹6—接水桶7—供水瓶 先将干试样装入高柱筒,并测出干试样体积(V干试样),倒出干试样,并将干燥试样称量获得其总重量(W干试样)后,再装入高柱筒,并加水饱和,最后使其在重力的作用下自由流出,直至排尽。根据试样所排出的水量(V排水)、试样饱水时的含水率和重力作用下仍能保持的含水率与试样总重量W干试样,就可求出砂土的V持水及V饱水。然后再由后面式子求出相应的孔隙 度(n)、持水度(sr)和给水度(μ)。 三测定装置(图Ⅰ—1) 漏斗、塑料桶、供水瓶、支撑铁架、流量调节阀、高柱仪、接水桶、样品盒、托盘天平、橡胶塞、牛角勺、烘箱、电子天平。 四测定步骤 1.用滤网垫住高柱筒底部排水孔,将橡胶塞斜面上抹少量凡士林,塞住高柱筒侧壁上各个取样孔。 2.用漏斗向高柱筒中分层加入干燥试样,一边装一边振动,使试样达到最大密实度。装填试样至距离高枉筒顶部孔口约3―5cm为止。 3.测量高柱筒内径和试样柱高度,计算试样体积,并填写记录表在相应测定孔隙度和测定持水度实验数据表2和3。 4.用电子天平称取试样总的净重量,并填入相应测定孔隙度和测定持水度实验数据记录表2和3。之后将试样按步骤2方法重新分层装填到高柱筒内。

微观孔隙结构类型划分及特点

第二章微观孔隙结构类型划分及特点 2.1 微观孔隙结构类型的研究方法 随着油田开采技术的发张,从一开始单纯依靠天然能量驱油逐渐发展到用注水注气疯方法开采石油,于是开始出现了多相渗流,贝克莱—勒弗莱脱关于水驱油非活塞式驱替理论的提出,奠定了多相渗流的基础,拟压力方法的引入使油气两相渗流得到了有效的解决。 油气储集层是油气储集的场所和油气云翳的通道。它有着极其复杂的内部空间结构和不规则的外部集合形状,它是渗流的前提条件,所以必须对其进行了解。按其成因可分为:原生孔隙、次生孔隙、混合空隙。 (1)原生孔隙 指原始沉积物固有的空隙,如(陆源碎屑)粒间孔、(陆源碎屑)粒内孔等。原生粒间孔经机械压实作用改造后变小,习惯上称之为原生缩小粒间孔,此类孔隙在本区不甚发育(图2-5, 图2-6)。 图2-5少量原生缩小粒间孔;单偏光10×10 Fig. 2-5 Fine-grained arkose lithic sandstone 图2-6少量原生粒间孔;单偏光:10×10 Fig. 2-6 Fine-grained arkose lithic sandstone (2)次生孔隙 经次生作用(如淋滤、溶解、交代、重结晶等成岩作用)所形成的空隙称为次生孔隙。构成本区砂岩主要储集空间的次生孔隙由溶解成岩作用形成。主要包括粒内溶孔、铸模孔隙和胶结物内溶孔。

图 2-7长石粒内溶孔;单偏光10×10 Fig. 2-7 Arcosic intergranular dissolved pore, plainlight 10×10 图2-8岩屑粒内溶孔;单偏光10×10 Fig. 2-8Lithic intergranular dissolved pore, plainlight 10×10 粒内溶孔见于易溶的陆源长石颗粒、岩屑和内源介形虫骨壳。其中长石粒内溶孔常依长石颗粒的解理缝、双晶缝、裂隙外延伸展(图2-7)。陆源岩屑遭受部分溶蚀后形成岩屑粒内溶孔,粒内见有难溶组分(图2-8)。本区还可见介形虫化石,体腔内先期充填的碳酸盐胶结物后来发生溶解,形成溶蚀孔隙。特征是介形虫壳体基本完整,体内见有残余的碳酸盐矿物(图2-9)。 图2-9 介形虫体腔内溶孔;单偏光10×10 Fig. 2-9 Within mussel-shrimp dissolved porem plainlight 10×10 图2-10长石铸模孔隙., 单偏光10×20 Fig. 2-10 Arcosic matrix pore, plainlight 10×20 溶解作用强烈可使陆源碎屑、内源颗粒(如生物介壳、鲕粒等)被全部溶解掉,若该颗粒外形轮廓、解理缝、岩石结构等自身特征尚可辨识时,称此种空隙为铸模孔隙。本区的铸模孔隙有长石铸模孔隙和岩屑铸模孔隙,前者发育(图2-10)。

岩石孔隙度的测定

岩石孔隙度的测定 一、实验目的 1.巩固岩石孔隙度的概念,掌握其测定原理; 2.掌握气测孔隙度的流程和操作步骤。 二、实验原理 根据玻义尔定律,在恒定温度下,岩心室体积一定,放入岩心室岩样的固相体积越小,则岩心室中气体所占的体积越大,与标准室连通后,平衡压力就越低;反之,当放入岩心室内的岩样体积越大,平衡压力越高。 绘制标准块的体积(固相体积)与平衡压力的标准曲线,测定待测岩样平衡压力后,根据标准曲线反求岩样的固相体积。按下式计算岩样的孔隙度: 三、实验流程 (a)流程图 (b)控制面板 图1 QKY-Ⅱ型气体孔隙度仪 四、实验操作步骤 1.用游标卡尺测量各个钢圆盘和岩样的直径与长度(为了便于区分,将钢圆盘从小到大编号为1、2、3、4),并记录在数据表中; 2.将2号钢圆盘装入岩心杯,并把岩心杯放入夹持器中,顺时针转动T形转柄,使之密封。打开样品阀及放空阀,确保岩心室气体压力为大气压; 3.关样品阀及放空阀,开气源阀和供气阀。调节调压阀,将标准室气体压力调至某一值,如560kPa。待压力稳定后,关闭供气阀,并记录标准室气体压力; 4.开样品阀,气体膨胀到岩心室,待压力稳定后,记录平衡压力; 5.发开放空阀,逆时针转动T形转柄,将岩心杯向外推出,取出钢圆盘;

6.用同样的方法将3号、4号及全部(1~4号)钢圆盘装入岩心杯中,重复步骤2~5,记录平衡压力; 7.将待测岩样装入岩心杯中,按上述方法测定装岩样后的平衡压力; 8.将上述数据填入原始记录表 五、实验数据处理 1.计算各个铜圆盘体积和岩样的外表体积 取编号为2的钢圆盘进行分析,其直径d=2.50cm,长度L=2.030cm; 所以,由得: 同理,可得表1中V f数据。 2.绘制标准曲线:以钢圆盘体积为横坐标,相应的平衡压力为纵坐标绘制标准曲线,并根据待测岩样测得的平衡压力,在标准曲线上反查出岩样的固相体积 由下表1中数据,可绘制标准曲线图如下: 图2 标准曲线图 所以,有上图2得:岩样固相体积V s=25.0cm3 4.计算岩样孔隙度 所以岩样孔隙度为20.10% 钢圆盘编 号2号3号4号1-4号 自由组合钢圆盘岩样编号 2,4 3,4 2,3,4 A15-1B 直径 d(cm) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.482 长度 L(cm) 2.030 2.484 5.000 10.014 7.030 7.484 9.514 6.468 体积V f9.96 12.19 24.54 49.16 34.51 36.74 46.70 31.29

第二章岩石中的孔隙与水分

第二章岩石中的空隙与水分 一、名词解释 1.岩石的透水性:岩石允许水透过的能力。 2.孔隙:松散岩石中,颗粒或颗粒集合体之间的空隙。 3.孔隙度:松散岩石中,某一体积岩石中孔隙所占的体积。 4.裂隙:各种应力作用下,岩石破裂变形产生的空隙。 5.裂隙率:裂隙体积与包括裂隙在内的岩石体积的比值。 6.岩溶率:溶穴的体积与包括溶穴在内的岩石体积的比值。 7.溶穴:可溶的沉积岩在地下水溶蚀下产生的空洞。 8.给水度:地下水位下降一个单位深度,从地下水位延伸到地表面的单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释出的水的体积。 9.重力水:重力对它的影响大于固体表面对它的吸引力,因而能在自身重力作影响下运动的那部分水。 10.毛细水:受毛细力作用保持在岩石空隙中的水。 11.支持毛细水:由于毛细力的作用,水从地下水面沿孔隙上升形成一个毛细水带,此带中的毛细水下部有地下水面支持。 12.悬挂毛细水:由于上下弯液面毛细力的作用,在细土层会保留与地下水面不相联接的毛细水。 13.容水度:岩石完全饱水时所能容纳的最大的水体积与岩石总体积的比值。 14.孔角毛细水:在包气带中颗粒接点上由毛细力作用而保持的水。 15.持水度:地下水位下降一个单位深度,单位水平面积岩石柱体中反抗重力而保持于岩石空隙中的水量。 二、填空 1.岩石空隙是地下水储存场所和运动通道。空隙的多少、大小、形状、连通情况和分布规律,对地下水的分步和运动具有重要影响。 2.岩石空隙可分为松散岩石中的孔隙、坚硬岩石中的裂隙、和可溶岩石中的溶穴。3.孔隙度的大小主要取决于分选程度及颗粒排列情况,另外颗粒形状及胶结充填情况也影响孔隙度。 4.松散岩层中,决定透水性好坏的主要因素是孔隙大小;只有在孔隙大小达到一定程度,

松散岩石孔隙度、持水度和给水度的测定

实验三松散岩石孔隙度、持水度和给水度的测定 一实验目的及要求 通过本次实验,使学生加深对孔隙度、给水度和持水度概念的理解,掌握室内测定基本方法; 要求学生在实验过程中认真观察和记录,分析本次实验后面的相关问题。 二测定方法及原理 松散岩石的孔隙度、持水度与给水度测定方法,通常有高柱仪法和加压法,前者适用于砂和 亚砂;后者则用于粘土及亚粘土。 本实验为高柱仪法(图Ⅰ—1),用以下两种方法均可求得其相应参数。 (一) 直接测定水量法 根据定义,只要测出装入高柱筒中 干试样的体积(V干试样)、试样饱水时所 用水的体积(向供水瓶内加入的水和剩 余水的体积之差),即: V饱水=V加水―V剩水 和在重力的作用下试样排出水的体 积(V排水),则试样所保持的水体积(V持水) 为: V持水=V饱水―V排水 据此,就可求出相应的孔隙度(n)、图Ⅰ—1高柱仪测定装置 持水度(sr)和给水度(μ)。1—高柱筒2—橡胶管3—橡皮塞4—金属网 (二) 间接测定水量法5—调流量管夹6—接水桶7—供水瓶 先将干试样装入高柱筒,并测出干试样体积(V干试样),倒出干试样,并将干燥试样称量获得其总重量(W干试样)后,再装入高柱筒,并加水饱和,最后使其在重力的作用下自由流出,直至排尽。根据试样所排出的水量(V排水)、试样饱水时的含水率和重力作用下仍能保持的含水率与试样总重量W干试样,就可求出砂土的V持水及V饱水。然后再由后面式子求出相应的孔隙 度(n)、持水度(sr)和给水度(μ)。 三测定装置(图Ⅰ—1) 漏斗、塑料桶、供水瓶、支撑铁架、流量调节阀、高柱仪、接水桶、样品盒、托盘天平、橡胶塞、牛角勺、烘箱、电子天平。 四测定步骤 1.用滤网垫住高柱筒底部排水孔,将橡胶塞斜面上抹少量凡士林,塞住高柱筒侧壁上各个取样孔。 2.用漏斗向高柱筒中分层加入干燥试样,一边装一边振动,使试样达到最大密实度。装填试样至距离高枉筒顶部孔口约3―5cm为止。 3.测量高柱筒内径和试样柱高度,计算试样体积,并填写记录表在相应测定孔隙度和测定持水度实验数据表Ⅰ—2和Ⅰ—3。 4.用电子天平称取试样总的净重量,并填入相应测定孔隙度和测定持水度实验数据记录表Ⅰ—2和Ⅰ—3。之后将试样按步骤2方法重新分层装填到高柱筒内。 5.将供水瓶排水口用胶塞、玻璃管和胶管连接好,装上流量调节阀并关闭阀门,向瓶内加入2/3容积水,将所加水体积填写在直接测定水量法实验数据记录表Ⅰ—1,并将供水瓶放置在支撑铁架子上。连接供水瓶胶管与高柱仪筒下面水嘴。

成都理工大学岩石物理学基础实验报告

本科生实验报告 实验课程 学院名称 专业名称 学生姓名 学生学号 指导教师 实验地点 实验成绩 二〇年月二〇年月

填写说明 1、适用于本科生所有的实验报告(印制实验报告册除外); 2、专业填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明; 3、格式要求: ①用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。 ②打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下 2.54cm,左右2.54cm,页眉1.5cm,页脚1.75cm)。字符间距为默认值(缩 放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。 ③具体要求: 题目(二号黑体居中); 摘要(“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要的文字部分,小4 号宋体); 关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,小4号黑体); 正文部分采用三级标题; 第1章××(小二号黑体居中,段前0.5行) 1.1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0.5行) 1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行) 参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。

实验一岩石物理学及岩石物理性质 第1章矿物和岩石的概念 1.1矿物的定义 矿物是天然产出的,通常由无机作用形成的,具有一定化学成分和特定的原子排列(结构)的均匀固体。组成矿物的元素其原子多是按一定的方式在三维空间内周期性重复排列而形成的具有特定结构的晶体。在外界条件合适时,晶体可以得到正常的发育,生长为规则的几何多面体;但很多情况下,没有足够良好的条件形成这样规则的外貌,矿物的均匀性,则表现在不能用物理的方法把它分成在化学上互不相同的物质,这正是矿物与岩石的根本差别。 矿物千姿百态,但多表现为颗粒状(grain),其大小悬殊,小的要借助于显微镜辨认,大的颗粒直径可达几厘米,仅凭肉眼即可看见。由此可见,矿物在地质上是建造地球的非常小的材料单元。地球上已知的矿物有3300多种。岩石中常见的矿物只有20几种,其中又以长石、石英、辉石、闪石、云母、橄榄石、方解石、磁铁矿和黏土矿物为多。 1.2岩石的定义 岩石是由一种或几种造岩矿物按一定方式结合而成的矿物的天然集合体。它是在地球发展到一定阶段时,经各种地质作用形成的坚硬产物,它是构成地壳和地幔的主要物质,具有自己特定的比重、孔隙度、抗压强度等许多物理性质。岩石虽由矿物组成,但岩石所表现出来的特性,却常常是不能用单独的一种或几种矿物的特性加以替代或描述的岩石是具有稳定外形的固体,那些没有一定外形的液体如石油、气体如天然气以及松散的沙、泥等,都不是岩石。。 岩石圈主要有三大类岩石: 火成岩(火成岩一般指岩浆在地下或喷出地表冷凝后形成的岩石,又称岩浆岩,是组成地壳的主要岩石。); 沉积岩(沉积岩是在地壳表层的条件下,由母岩的风化产物,火山物质、有机物质等沉积岩的原始物质成分,经搬运作用、沉积作用以及沉 积后作用而形成的一类岩石。); 变质岩(地球内部高温或高压条件下,先已存在的岩石发生各种物理、化学

(1++)火山岩气藏微观孔隙结构特征参数

第28卷增 刊 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2009年4月 V ol.28 Suppl Journal of Liaoning Technical University (Natural Science ) Apr. 2009 收稿日期:2008-11-20 作者简介:杨正明 (1969-),男,河北 廊坊人 ,博士,高级工程师,主要从事渗流力学方面研究。 本文编校:杨瑞华 文章编号:1008-0562(2009)增刊Ⅰ-0286-04 火山岩气藏微观孔隙结构特征参数 杨正明1,2,郭和坤1,姜汉桥2,刘 莉1,张玉娟1 (1.中国科学院 渗流流体力学研究所,河北 廊坊 065007; 2.中国石油大学 石油工程学院,北京 102249) 摘 要:针对火山岩气藏已成为中国石油重要的天然气勘探和开发的主要领域之一,利用恒速压汞技术研究了大庆徐深火山岩气藏岩芯的微观孔隙结构及其分布规律。研究表明:不同渗透率的低渗气藏岩心,其孔道半径基本相同,而喉道半径不同,对于所测得的不同渗透率的火山岩气藏岩芯来说,大约60%的喉道半径小于0.8μm 。这与低渗透砂岩油藏岩芯的恒速压汞测试结果不同。平均喉道半径与渗透率有很好的相关关系。提出用平均喉道半径作为低渗气藏储层评价指标参数,来表征气体通过储层的难易程度。该研究成果对低渗气藏的分类评价和合理高效开发提供科学的决策依据 关键词:火山岩气藏;孔隙结构;储层评价;参数;气田开发 中图分类号: 文献标识码:A Characteristic parameters of microcosmic pore configuration in volcanic gas reservoir YANG Zhengming 1,2,GUO Hekun 1,JIANG Hanqiao 2,LIU Li 1,ZHANG Yujuan 1 (1.Institute of Porous Flow & Fluid Mechanics,Chinese Academy of Sciences, Langfang 065007,China ; 2.College of Petroleum Engineering,China University of Petroleum,Beijing 102249,China ) Abstract :The volcanic gas reservoir has become one of the main fields of gas prospecting and development in China. The volcanic gas reservoir exceeds 3,000 billion m3.It is discovered in Songliao Basin, Zhunger Basin and Bohai Bay Basin recently, and is the point of recent prospecting and development. This paper studied the microcosmic pore configuration and distribution of Xushen volcanic gas reservoir by using constant rate mercury penetration technology. The research indicates pore radius is basically the same and throat radius is different for cores of different permeability.Sixty percent of throat radius are lower than 0.8m μ in different permeability samples from volcanic gas reservoir. The result is different from low penetration sandstone reservoir core tested by constant rare mercury penetration technique. There sixsts a very good correlation between the average throat radius and the permeability. On this basis, the average throat radius is used as a volcanic gas reservoir evaluation parameter to characterize difficulty of gas through the reservoir. The study results offer the scientific decision making for classification evaluation and rational and efficient development of volcanic gas reservoir. Key words :volcanic gas reservoir ;reservoir evaluation ;parameter ;pore structure ;development 0 引 言 火山岩气藏已成为中国石油重要的天然气勘探和开发的主要领域之一。目前在松辽、准噶尔、渤海湾等地都有所新发现,火山岩气藏资源量已超过3万亿方,是当前勘探和开发关注的热点之一[1-2]。火山岩气藏储层复杂,存在不同的岩性,有流纹岩、角砾熔岩、熔结凝灰岩、晶屑凝灰岩和火山角砾岩等岩性,储集空间复杂多样,发育气孔、裂缝和溶洞。火山岩储层物性变化也比较大,储层非均质性 强,孔隙度一般为3 %~20 %,渗透率一般为0.01×10-3 μm 2~10×10-3 μm 2,开发难度大。今后将较多地面临火山岩气藏。如何经济有效地开发好火山岩气藏,不但关系到中国天然气工业快速发展急需解决的重大课题,更是中国21世纪能源得以持续发展的战略问题。大量的勘探开发实践表明, 储层的微观孔隙结构直接影响着储层的储集渗流能力, 并最终决定着气藏产能的大小。因此,研究火山岩气藏的微观孔隙结构具有重要的现实意义。 孔隙在结构上可划分为孔道和喉道。油层物理中压汞法是专门用于探测孔隙结构的实验技术[3-6]。

岩石孔隙度测定 实验报告

中国石油大学油层物理实验报告 实验日期:2010年11月22日成绩: 班级:资源(中石化)07-1班学号:07131419姓名:武鑫彪教师:张丽丽同组者:无 实验内容:岩石孔隙度测定 一、实验目的 1.悉知岩石孔隙度的概念,掌握其测定原理(膨胀法测定孔隙度)。 2.掌握气测孔隙度的流程与操作步骤。 二、实验原理 根据波义耳定律,在恒定温度下,岩心室体积一定,放入岩心室样品的固相(颗粒)体积越小,则岩心室中气体所占体积越大,与标准室连通后,平衡压力越低;反之,当放入岩心室内的岩样固相体积越大,平衡压力越高。 绘制标准块的体积(固相体积)与平衡压力的标准曲线,测定待测岩样平衡压力,据标准曲线反求岩样固相体积。按下式计算岩样孔隙度: % 100×?=f s f V V V φ三、实验流程与设备 图1.流程图 图2.控制面板

设备:QKY-II型气体孔隙度仪 仪器部件组成: 1气源阀:供给孔隙度仪调节器低于1000KPa的气体。当供气阀开启时,调节器通过常泄,使压力保持稳定。 2调节阀:将1000KPa的气体准确地调节到指定压力(小于1000KPa)。 3供气阀:连接经调节阀后的气体到标准室和压力传感器。 4压力传感器:测量体系中气体压力,用来指示准确标准室的压力,并指示体系的平衡压力。 5样品阀:能使标准室的气体连接到岩心室。 6放空阀:使岩心室中的初始压力为大气压,也可使平衡后的岩心室与标准室的气体放入大气。 四、实验步骤 1.用游标卡尺测量各个钢圆盘和岩样的直径与长度(为了便于区分,将钢圆 盘从小到大编号为1、2、3、4),并记录在数据表中。 2.将2号钢圆盘装入岩心杯,并把岩心杯放入夹持器中,顺时针转动T形 转柄,使之密封。打开样品阀及放空阀,确保岩心室气体为大气压。 3.关样品阀及放空阀,开气源阀和供气阀。调节调压阀,将标准室气体压 力调至某一值(如560KPa)。待压力稳定后,关闭供气阀,并记录标准 室气体压力。 4.开样品阀,气体膨胀到岩心室,待压力稳定后,记录平衡压力。 5.打开放空阀,逆时针转动T形转柄,将岩心杯向外推出,取出钢圆盘。 6.用同样的方法将3号、4号及全部(1-4)钢圆盘装入岩心杯中,重复步 骤2~5,记录平衡压力。 7.将待测岩样装入岩心杯,按上述方法测定装岩样后的平衡压力。 8.将上述数据填入原始记录表。 五、数据处理与计算 1.计算各个钢圆盘体积和岩样外表体积。 2.绘制标准曲线:以钢圆盘体积为横坐标,相应的平衡压力为纵坐标绘制 标准曲线。 P——平衡压力,KPa; V ——岩样固相体积,cm3; s V ——岩样外表体积,cm3; f d——岩样直径,cm; L——岩样长度,cm; Ф——孔隙度,%。

储层微观孔隙结构研究

储层微观孔隙结构研究进展 1.储层微观孔隙结构的影响因素和成因分析 储层微观孔隙结构受多因素影响,成因分析是储层孔隙结构研究的最基本的内容,它能帮助研究者从深层次准确把握储层孔隙结构的特征,受到研究者的高度重视。 1.1地质作用对储层微观孔隙结构的影响 储层物性受沉积作用、成岩作用、构造作用的共同控制。沉积作用对碎屑岩结构、分选、磨圆、杂基含量等起到明显的控制作用,不同的沉积环境对碳酸盐岩的结构组分影响很大。从沉积物脱离水环境之后,随着埋藏深度的不断加深,一系列的成岩作用使得储层物性进一步复杂化。一般而言,压实作用、压溶作用、胶结作用对储层物性起破坏性作用;交代作用、重结晶作用、溶蚀作用对储层物性起到建设性作用。而构造作用产生的裂缝等对物性的改造有较为显著地影响,使储层的非均质性更加明显,而这一点在碳酸盐岩储层中尤为突出。 1.2油气田开发对储层微观孔隙结构的影响 储层孔隙结构影响着储层的注采开发,同时,随着注水、压裂等一系列油气田开发增产措施的实施,储层孔隙结构也相应发生了变化。王美娜等研究了注水开发对胜坨油田坨断块沙二段储层性质的影响,发现注水开发一定程度上改善了储层孔隙结构。唐洪明等以辽河高升油田莲花油层为例,研究了蒸汽驱对储层孔隙结构和矿物组成的影响。结果表明,蒸汽驱导致储层孔隙度、孔隙直径增大,喉道半径、渗透率减小,增强了孔喉分布的非均质性。 2.储层微孔隙结构研究方法 2.1成岩作用方法 该方法通过对各种成岩作用在储层孔隙结构演化中的作用进行梳理,从而了解储层孔隙结构对应发生的变化。该方法的优点是对孔隙结构的成因可以有比较深入的认识,缺点是偏向于定性分析,难以有效的定量化表征。刘林玉等对白马南地区长砂岩成岩作用进行了分析,认为压实作用和胶结作用强烈地破坏了砂岩的原生孔隙结构,溶蚀作用和破裂作用则有效地改善了砂岩的孔隙结构。 2.2铸体薄片观察法 该方法是将带色的有机玻璃或环氧树脂注入岩石的储集空间中,待树脂凝固

试验五土壤容重比重和孔隙的测定

实验五 土壤容重、比重和孔隙的测定 土壤容重是指土壤在未破坏自然结构的情况下,单位体积的土壤重量(以克/立方厘米表示)。土壤容重的大小与土壤质地、结构、有机质含量和土壤紧实度等有关。土壤比重是指土壤固体部分的重量与在4℃时同体积的水重之比。土壤比重的大小与土壤的矿物组成、有机质含量以及母岩、毋质的特性等有关。利用土壤的比重和容重可以计算土壤总孔隙度、非毛管孔隙度、三相比和孔隙比等项目。因此,它们是土壤物理性质重要测定项目和指标。 一、土壤容重的测定(环刀法) 1.方法原理。利用一定体积的环刀切割自然状态的土壤,使土壤充满环刀。烘干后称重、计算。 测定土壤容重的方法很多,如环刀法、蜡封法等。本次实验采用环刀法. 2.仪器设备。 (1)环刀(用无缝钢管制成,一端有刀口,便于压入土中(图14)。 (2)环刀托(上有两个小孔,在环刀采样时,空气由此排出)。 (3)削土小刀(刀口要平直)、小铁铲、木锤等。 (4)天平(感量 0.1克和 0.01克)。 3.操作步骤。 (1)测量并计算环刀之容积(A )(A =πr 2 h ,式中r 为环刀的内半径,h 为环刀高度),并称重(B ),准确至0.1克(记录环刀号码)。 (2)选择好土壤剖面后,按土壤剖面层次,自上至下用环刀在每层的中部采样,均衡地用力把环刀托垂直压入土中(土壤较硬,可用木锤轻轻敲打环刀托把),待整个环刀全部压入土中后停止下压。用铁铲把环刀周围土壤挖去,并使其下方留有一些多余的土壤,取出环刀,用削土刀刮去粘附在环刀壁上的土壤,并削平环刀两端的土面,使之适与刃口齐平。并在同一地点采土样约100克置于铝盒之中,带回测定土壤比重之用。 (3)用干布擦净粘附于环刀外面的土壤,称重(C ),并放入烘箱内在 105℃下烘6一8 小时,冷却后称重(D )。 测定表层土壤容重要做5个重复,底层做3个,测定表层土壤含水量要做3个重复,底层做2个。 4.结果计算。 土壤容重= A B D (克/立方厘米) 图14 环刀采样示意图

实验二 给水度 孔隙度 持水度测定实验

实验二 给水度、孔隙度、持水度测定实验 一、实验目的 1.加深理解松散岩石的孔隙度、给水度和持水度的概念。 2.熟练掌握实验室测定孔隙度、给水度和持水度的方法。 3.熟悉给水度仪并对仪器进行标定。 4.测定三种松散岩石试样的孔隙度、给水度和持水度。 二、实验原理 给水度就是饱水岩石在重力作用下,能从岩石中自由流出来的水的体积与整个岩石体积之比。在数值上相当于岩石饱和容水度(简称容水度)与最大分子水容度(持水度)之差。其计算公式为32V V =μ。 孔隙度是指某一体积岩石(包括孔隙在内)中孔隙体积所占的比例。其计算公式为 31V V n =。 持水度是指饱水岩石在重力作用下释水后,岩石中保持的水的体积与岩石体积之比。其计算公式为μ-=n S r 。 式中:—水充满砂样孔隙的体积(进水量体积)(); 1V 3 cm 2V —重力作用下,饱水砂中自由流出的水体积(退水量体积)(); 3 cm 3V —饱水砂样的总体积(试样体积)() 3cm 给水度、孔隙度和持水度的测定有两种方法:体积法和差值法。体积法适用于碎石、砾和砂等粗粒岩土。差值法适用于砂、粉砂和粘性土等细粒岩土。 本实验要求掌握体积法测定砂的给水度、孔隙度和持水度。 体积法(1) 一、仪器设备 1.给水度仪(图2—1)。 2.十二指肠减压器,或大号吸耳球,用以抽吸气体。 3.量筒(25ml )和胶头滴管。 4.松散岩石试样:砾石(粒径为5~10mm ,大小均匀,磨圆好);砂(粒径为0.45mm~0.6mm );砂砾混合样(指把上述砂样完全充填进砾石样的孔隙中得到的一种新试样)。

图2-1 给水度仪图 图2-2 胶头滴管调整三通管液面示意图 二、实验室准备工作 1—装样筛;2—筛板;3—试样筒;4—透水石;5—固定连接板;6—试样筒底部漏斗;7—弹簧夹;8—硬塑料管;9—滴定管;10—三通管 1—H 为三通管液面到透水石底面的距离; 2—三通管液面 1.标定透水石的负压值 透水石是用一定直径的砂质颗粒均匀胶结成的多孔板。透水石的负压值是指在气、液、固三相介质界面上形成的弯液面产生的附加表面压强。标定方法如下: 首先,饱和透水石并使试样筒底部漏斗充满水(最好用去气水,即通过加热或蒸馏的方法去掉水中部分气体后的水)。具体做法是:将试样筒与底部漏斗一起从开关a 处卸下(见图2-1),浸没于水中并倒置,将漏斗管口与十二指肠减压器抽气管连接,抽气使透水石饱水,底部漏斗全充满水。用弹簧夹在水中封闭底部漏斗管,倒转试样筒,将装有水(可以不满)的试样筒放回支架。同时打开a 、b 两开关,在两管口同时流水的情况下连接塑料管。关闭a 、b 开关,倒去试样筒中剩余的水,将A 滴定管液面调至零刻度,并与透水石底面水

油层物理实验报告岩石孔隙度测定

中国石油大学《油层物理》实验报告 实验日期: 成绩: 班级:石工11-1班 学号: 姓名:李悦静 教师: 同组者: 徐睿智 实验一 岩石孔隙度测定 一、实验目的 1. 掌握气测孔隙度的流程和操作步骤。 2. 巩固岩石孔隙度的概念,掌握其测定原理。 二、实验原理 根据玻义尔定律,在恒定温度下,岩心室一定,放入岩心杯岩样的固相(颗粒)体积越小,则岩心室中气体所占体积越大,与标准室连通后,平衡压力越低;反之,当放入岩心室内的岩样固相体积越大,平衡压力越高。 绘制标准块的体积(固相体积)与平衡压力的标准曲线,测定待测岩样平衡压力,根据标准曲线反求岩样固相体积。按下式计算岩样孔隙度: 100%f s f V V V ?-= ? 测定岩石骨架体积可以用①气体膨胀法 11221()()Po Vo Vs PV P Vo V V -+=-+ ②气体孔隙度仪 三.实验流程

图1 实验流程图 图2 QKY-Ⅱ型气体孔隙度仪 四、实验操作步骤 1. 将钢圆盘从小到大编号为1、2、3、4; 2. 用游标卡尺测量各个钢圆盘和岩样的直径与长度,并记录在数据表中; 3. 打开样品阀及放空阀,确保岩心室气体为大气压; 4. 将2号钢圆盘装入岩心杯,并把岩心杯放入夹持器中,顺时针转动T形转柄,使之密封。 5. 关样品阀及放空阀,开气源阀、供气阀,调节调压阀,将标准室压力调至某一值,如560kPa。待压力稳定后,关闭供气阀,并记录标准室气体压力。 6. 开样品阀,气体膨胀到岩心室,待压力稳定后,记下此平衡压力。 7. 开放空阀至大气压,关样品阀,逆时针转动T形转柄一周,将岩心室向外推出,取出钢圆盘。 8. 用同样方法将3号、4号、全部(1号-4号)及两两组合的三组钢圆盘装入

岩石的比重孔隙率

。3.2 岩石的比重、孔隙率 a、岩石比重 岩石的比重就是指岩石的干比重除以岩石实体体积(不包括孔隙),再与4℃时水的容重相比,即: 式中,Gs-岩石比重 Ws-绝对干燥时体积为V的岩石重力(KN) Vs-岩石实体(不包括孔隙)体积(m) γw-在4℃时水的容重,γw=10(KN/m) b、孔隙率 岩石内孔隙体积与总体积(包括孔隙体积)之比,计算式为: 根据岩石干容重γd和比重Gs,也可以用下式计算: 式中, n-孔隙率,以百分数表示 Vv-孔隙、裂隙体积(m) V-岩样总体积(m) 图1.3。1b碳酸盐类岩石的抗压强度与孔隙率的关系.

图1.3.1b 描述岩体孔隙性的另一个指标,孔隙比е。它是岩石孔隙体积与岩石实体体积之比,即: 一些主要岩石的物理性质 岩石名称比重密度孔隙率(%)吸水率(%)

(g/cm) 岩浆岩 花岗岩 2.50~2.84 2.30~2.80 0.04~3.53 0.2~1.7 花岗闪长岩 2.65~ 2.65 1.5~1.8 1.5~1.8 闪长岩 2.60~3.10 2.52~2.96 0.25~3.0 0.18~0.40 正长岩 2.50~2.90 2.40~2.85 0.47~1.94 辉长岩 2.70~3.20 2.55~2.98 0.29~3.13 流纹斑岩 2.62~2.65 2.58~2.51 0.9~2.30 0.14~0.35 流纹岩 2.65 2.60~2.65 粗面岩 2.40~2.70 2.30~2.67 安山岩 2.40~2.80 2.30~2.75 1.09~2.19 闪长玢岩 2.66~2.84 2.49~2.78 2.1~5.1 0.4~1.0 斑岩 2.62~2.84 2.20~2.74 0.29~2.75 玢岩 2.60~2.90 2.40~2.86 辉绿岩 2.60~3.10 2.53~2.97 0.40~6.38 0.20~1.0 玄武岩 2.50~3.10 2.53~3.10 0.35~3.0 0.39~0.80 橄榄岩 2.90~3.40 2.90~3.40 霏细岩 2.66~2.84 2.62~2.78 1.59~2.23 0.18~0.35 响岩 2.40~2.70 2.40~2.70 火山碎屑岩火山角砾岩 2.50~3.00 2.20~2.90 安山凝灰岩 2.68 2.58 4.59 0.55 粗面凝灰岩25.07 凝灰质熔岩 2.87 2.64 3.35 沉积岩 硅质砾岩 2.64~2.77 2.42~2.70 0.40~4.10 0.16~4.40 石英砾岩 2.67~2.71 2.60 0.34~9.3 钙质胶结砾岩 2.42~2.66 粘土质胶结砾岩 2.20 石英砂岩 2.64~2.77 2.42~2.77 1.04~9.30 0.14~4.10 硅质胶结砂岩 2.50 泥质胶结砂岩 2.60~2.70 2.20~2.60 5.00~20.0 1.00~9.00 页岩 2.57~2.77 2.30 2.46~7.59 砂质钙质页岩 2.47~2.60 2.00~7.00 2.30~6.00 灰质页岩 2.65~2.70 致密石灰岩 2.70~2.80 2.60~2.77 1.00~3.5 0.20~3.00 白云质灰岩 2.75 2.70~2.75 1.64~3.22 0.50~0.66 泥质灰岩 2.70~2.75 2.45~2.65 1.00~3.00 2.00~4.00 变质 片麻岩(新鲜) 2.69~2.82 2.65~2.79 0.70~2.20 0.10~0.70 花岗片麻岩(强风 化) 2.30~2.50

微观孔隙结构类型划分及特点

第二章 微观孔隙结构类型划分及特点 2.1 微观孔隙结构类型的研究方法 随着油田开采技术的发张,从一开始单纯依靠天然能量驱油逐渐发展到用注水注气疯方法开采石油,于是开始出现了多相渗流,贝克莱—勒弗莱脱关于水驱油非活塞式驱替理论的提出,奠定了多相渗流的基础,拟压力方法的引入使油气两相渗流得到了有效的解决。 油气储集层是油气储集的场所和油气云翳的通道。它有着极其复杂的内部空间结构和不规则的外部集合形状,它是渗流的前提条件,所以必须对其进行了解。按其成因可分为:原生孔隙、次生孔隙、混合空隙。 (1)原生孔隙 指原始沉积物固有的空隙,如(陆源碎屑)粒间孔、(陆源碎屑)粒内孔等。 原生粒间孔经机械压实作用改造后变小,习惯上称之为原生缩小粒间孔,此类孔隙在本区不甚发育(图2-5, 图2-6) 。 图2-5少量原生缩小粒间孔;单偏光10×10 Fig. 2-5 Fine-grained arkose lithic sandstone 图2-6少量原生粒间孔;单偏光:10×10 Fig. 2-6 Fine-grained arkose lithic sandstone (2)次生孔隙 经次生作用(如淋滤、溶解、交代、重结晶等成岩作用)所形成的空隙称为次生孔隙。构成本区砂岩主要储集空间的次生孔隙由溶解成岩作用形成。主要包括粒内溶孔、铸模孔隙和胶结物内溶孔。

图2-7长石粒内溶孔;单偏光10×10 Fig. 2-7 Arcosic intergranular dissolved pore, plainlight 10×10 图2-8岩屑粒内溶孔;单偏光10×10 Fig. 2-8 Lithic intergranular dissolved pore, plainlight 10×10 粒内溶孔见于易溶的陆源长石颗粒、岩屑和内源介形虫骨壳。其中长石粒内溶孔常依长石颗粒的解理缝、双晶缝、裂隙外延伸展(图2-7)。陆源岩屑遭受部分溶蚀后形成岩屑粒内溶孔,粒内见有难溶组分(图2-8)。本区还可见介形虫化石,体腔内先期充填的碳酸盐胶结物后来发生溶解,形成溶蚀孔隙。特征是介形虫壳体基本完整,体内见有残余的碳酸盐矿物(图2-9)。 图2-9 介形虫体腔内溶孔;单偏光10×10 Fig. 2-9 Within mussel-shrimp dissolved porem plainlight 10×10 图2-10长石铸模孔隙., 单偏光10×20 Fig. 2-10 Arcosic matrix pore, plainlight 10×20 溶解作用强烈可使陆源碎屑、内源颗粒(如生物介壳、鲕粒等)被全部溶解掉,若该颗粒外形轮廓、解理缝、岩石结构等自身特征尚可辨识时,称此种空隙为铸模孔隙。本区的铸模孔隙有长石铸模孔隙和岩屑铸模孔隙,前者发育(图2-10)。

孔隙度测定

一.孔隙度定义: 岩石的总体积V b ,是由孔隙的体积V p 及固体颗粒体积(基质体积)V s 两部分组成。孔隙度(?)是指岩石中孔隙体积V p 与岩石总体积V b 的比值。表达式为 ?=V p V b ×100% 它是说明储集层储集能力的相对大小的基本参数。 二.孔隙度的分类 1.岩石的绝对孔隙度(?a ) 岩石的绝对孔隙度(?a )指掩饰的总孔隙体积(V a )与岩石外表体积(V b )之比,即 ?a =V a V b ×100% 2.岩石的有效孔隙度(?e ) 有效孔隙度是指岩石中有效孔隙的体积(V e )与岩石外表体积(V b )之比,即: ?e =V e V b ×100% 计算储量和评价油气层特性时一般之有效孔隙度。 3.岩石的流动孔隙度(?f ) 微毛细管孔隙虽然彼此连通,但未必都能让流体流过。例如对于喉道半径极小的孔隙来说,通常的开采压差难以使流体流过;亲水岩石孔壁表面附着的水膜使得孔隙通道大大缩小。所以流动孔隙度是指含油岩石中,可流动的孔隙体积(V f )与岩石外表体积(V b )之比,即: ?f =V f b ×100% 流动孔隙度与有效孔隙度不同,它既排除了死孔隙,又排除了微毛细管孔隙体积。流动孔隙度不是一个定值,它随地层中的压力梯度和液体的物理化学性质而变化。在油气田开发中,流动孔隙度具有一定的实用价值。 三者的关系为:绝对孔隙度>有效孔隙度>流动孔隙度 三.孔隙度分级标准 四.双重介质岩石空孔隙度 双重孔隙介质储层具有两种孔隙系统。第一类是岩石颗粒之间的孔隙空间构成的粒间孔隙构成的孔隙度,称为原生孔隙度;第二类是裂缝和空洞的空隙空间形成的系统构成的孔隙度,称为次生孔隙度。 总孔隙度?t 、裂缝孔隙度?f 和岩石原生孔隙度?p 之间有如下关系: ?p =?p +?f

储层岩石微观孔隙结构的实验和理论研究

储层岩石微观孔隙结构的实验和理论研究 张雁 (大庆石油学院地球科学学院黑龙江大庆163318) 【摘要】储层岩石的微观孔隙结构直接影响着储层的储集渗流能力,并最终决定油气藏产能分布的差异。因此,对其详细地研究,探寻各种储层岩石的微观孔隙结构的特点及其分布规律,从而为油气藏的勘探、开发及准确确定注水开发油田不同开发阶段剩余油分布提供科学的依据,具有重要的研究意义。本文介绍了实验上和理论上研究储层岩石微观孔隙结构的方法及进展,并且对其研究的发展趋势和用纳米科技关键仪器-扫描探针显微镜表征储层岩石微观孔隙结构进行了展望。 【关键词】储层岩石;微观孔隙结构;扫描探针显微术 大量的勘探开发实践表明,储层岩石的微观孔隙结构直接影响着储层的储集渗流能力,并最终决定着油气藏产能的差异分布。不同类型的储层具有不同的微观孔隙结构特征,储层岩石孔隙结构参数、含油气性是储层评价的重要指标,如何客观地确定这些参数,是很多石油学家一直努力解决的问题。储层岩石的微观孔隙结构不仅对油气储量,而且对油气井的产能和最终采收率都有影响。详细研究储层的微观孔隙结构特征,有利于对储层进行合理的分类评价,有助于查明储层的分布规律,从而为油气藏的勘探开发提供科学的理论依据。在油气田开发后期,储层的渗流能力的强弱直接受微观孔隙结构特征及其分布规律的影响,因此,确定储层内部微观孔隙结构的特征及分布对了解剩余油形成机理,查明剩余油分布规律具有极为重要的意义。 1.岩石孔隙结构特征的描述方法 孔隙结构是岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其相互连通关系的总和。孔隙反映了岩石对流体的储集能力,而喉道的形状、大小、孔喉比则控制了孔隙对流体的储集和渗透能力。由于不同沉积相的水动力条件不同,导致砂体的粒度、分选、组成以及发育程度的差异性,加之后期成岩作用对沉积物原始孔隙改造强烈,因此,微观孔隙结构具有复杂多样性。尤其对于孔渗性差、非均质性强的储层而言,详细研究微观孔隙结构特征一方面有利于经济有效地开发低渗透油气资源,另一方面在开发后期的油气挖潜工作中,有助于查明剩余油分布规律,设计提高采收率方案。因此该项研究对石油工业乃至整个国民经济的发展均具有重要意义。这项工作中,由于储层岩石孔隙极其微小和结构的变化,很大一部分流体在渗流过程中被毛管力和粘滞力所束缚不能参与流动,因此客观评价低渗透油田和驱后油田储层的微观孔隙结构特征,研究微观孔隙结构对油气分布的影响具有极为现实的意义。目前评价工作主要集中在利用勘探开发资料的实验和理论模拟两个方面。 1.1储层微观孔隙结构实验分析常规岩石孔隙结构特征的描述方法主要包括:测井资料现场评价法和室内实验方法。室内实验方法是目前最主要,也是应用最广泛的描述和评价岩石孔隙结构特征的方法,主要包括:毛管压力曲线法(半渗透隔板法、压汞法和离心机法等)、铸体薄片法、扫描电镜法、X-CT扫描法及核磁共振法等。 传统的压汞资料分析表明,中孔细喉结构主要发育在水下分支河道及滩坝砂体中;低孔细喉结构主要发育在前缘席状砂及扇三角洲前缘滑塌浊积砂体中[1]。而通过对压汞曲线进行重新变换,以汞饱和度除以压力为纵坐标,汞饱和度为横坐标,绘制成图,会发现峰点,所对应的孔喉半径称为峰点孔喉半径,该值对油气圈闭具有重要意义[2]。而先进的核磁共振实验结果表明,微裂缝发育程度、粘土充填孔隙程度及原生孔隙发育程度等微观孔隙结构特征是低渗透油田可动流体的主要影响因素[3]。而在某些地区,次生孔隙发育带也是天然气高产富集带[4]。同时利用这项技术,可以实时观察渗透和高渗透沉积岩的渗流情况[5]。而这种微观的流体在油气混合地带的运动是极其不能忽视的,否则会得出错误的储层评价结论[6]。经过长期注水开发的储集层的孔隙结构将发生改变,注水冲刷使微观喉道特征变好,退汞效率增高,因此随着冲刷的不断进行,会使大孔隙越来越大,对小孔隙影响则不明显。喉道分选性对驱油效率影响机理较为复杂。总体上储层驱油效率随储集物性的变好而增加[9]。但是驱油效率并不总是和渗透率呈正相关关系,它还受储层孔喉分布和孔喉结构非均质性的影响[10]。扫描电镜可用于研究孔隙和喉道的立体形态及配置关系[11],可以证实储层低孔、低渗并不是造成注水开发效果差的主要原因,而较强的微观孔隙结构非均质性,是造成注入水波及效率不高、水驱油效率较低的主要原因[12]。 1.2储层微观孔隙结构理论解释-分形特征储层岩石的孔隙空间具有良好的分形特征,孔隙结构的分形维数可以定量描述孔隙结构的复杂程度和非均质性。应用分形几何的原理,对低渗透储层岩石的孔隙结构进行研究,可以建立毛管压力和孔隙大小概率密度分布的分形几何模型。并根据毛管压力曲线资料计算孔隙结构的分形维数和孔径大小概率密度分布。计算结果表明,用该方法研究孔隙结构不仅简单易行,而且精度很高[13]。另外,利用分形理论可以模拟各种岩石毛管压力曲线,从而解释岩石之间物性的不同[14]。用岩样孔喉分布的分形维数能更合理地描述多孔介质微观孔喉分布的非均质性[15]。Krohn提出小尺度的孔隙体积具有分形特征,并受孔隙间矿物和胶结物生长控制,研究微观孔隙分形特征可用来表征成岩过程中岩石表面蚀变和改性的程度[16]。同时结合扫描电镜和小角中子散射(Small-AngleNeutron Scattering,SANS)可以确定岩石微观孔隙在10A。~50μm范围内是分形的[17]。并且这种分形的维度随着岩石的种类不同而发生从2.8~2.3的变化[18]。对于砂岩来讲,分形的维度应介于2与3之间。当其接近于2时,砂岩储集性能极好;而接近于3时,砂岩储集性能极差[19]。大量的研究表明,利用分形理论进行储层岩石微观孔隙结构的表征,与目前不同开发阶段实际效果基本吻合,因此这种方法可以作为评价储层油气藏孔隙结构及储集性的一个主要手段。 2.储层岩石微观孔隙结构研究发展趋势 虽然储层岩石微观孔隙结构的研究取得了很大进展,但是还有很多亟待解决的问题,主要集中在以下几个方面: (1)微米或亚微米孔隙结构的表征以往的研究主要集中在几微米以上的孔隙或孔喉的表征,而客观评价储层产能规律,需要进行这方面的研究,尤其是孔隙-岩石界面的形态分布,包括曲率,粗糙度等的评价,因为这是影响储层渗流特征的本质属性。 (2)利用微观孔隙结构分布特性解释储层反常现象例如水驱油效率与渗透率之间不存在密切关系,甚至出现驱油效率与渗透率呈反比关系的现象。到目前为止,这些由实验发现的反常现象还没有得到合理的解释。 (3)储层岩石分形维度的研究岩石孔隙的分维值是岩石孔隙结构的一个重要的独立参数,它与岩石的渗透率有复杂的关系,需要进一步深入研究。 (4)三维孔隙结构成像三维孔隙结构在微米或亚微米分辨尺度上快速成像技术的研究。目前用同步辐射、X-CT和激光共聚焦等三维成像技术只能达到几微米分辨,不能满足微观孔隙结构评价的要求,因此,需要开发新的实验手段和方法。 这些问题的解决,用目前现有的仪器和方法都有一定都困难,因此需要先进的仪器、实验方法和理论去实现。 3.扫描探针显微术表征储层岩石微观孔隙结构的展望 目前,国内外采用的常规描述岩石孔隙结构特征的测井资料现场评价方法及实验方法各有优缺点。比如测井资料现场评价方法虽然具有纵向上的连续性,但由于受到仪器、环境、流体等多种因素的影响,同时测井资料数据繁多,解释起来人为因素较大,描述储层宏观特征尚可,但用于微观孔隙结构研究其数据精度和解释精度都无法保证。一例[21])研究储层岩石微观孔隙结构。寻找一种能够弥补上述方法缺点的表征手段成为必然要求。 扫描探针显微术(ScanningProbeMicroscopy,SPM)是上世纪八十年代中期发展起来的区别于以往显微手段(包括扫描电子显微镜)的 42