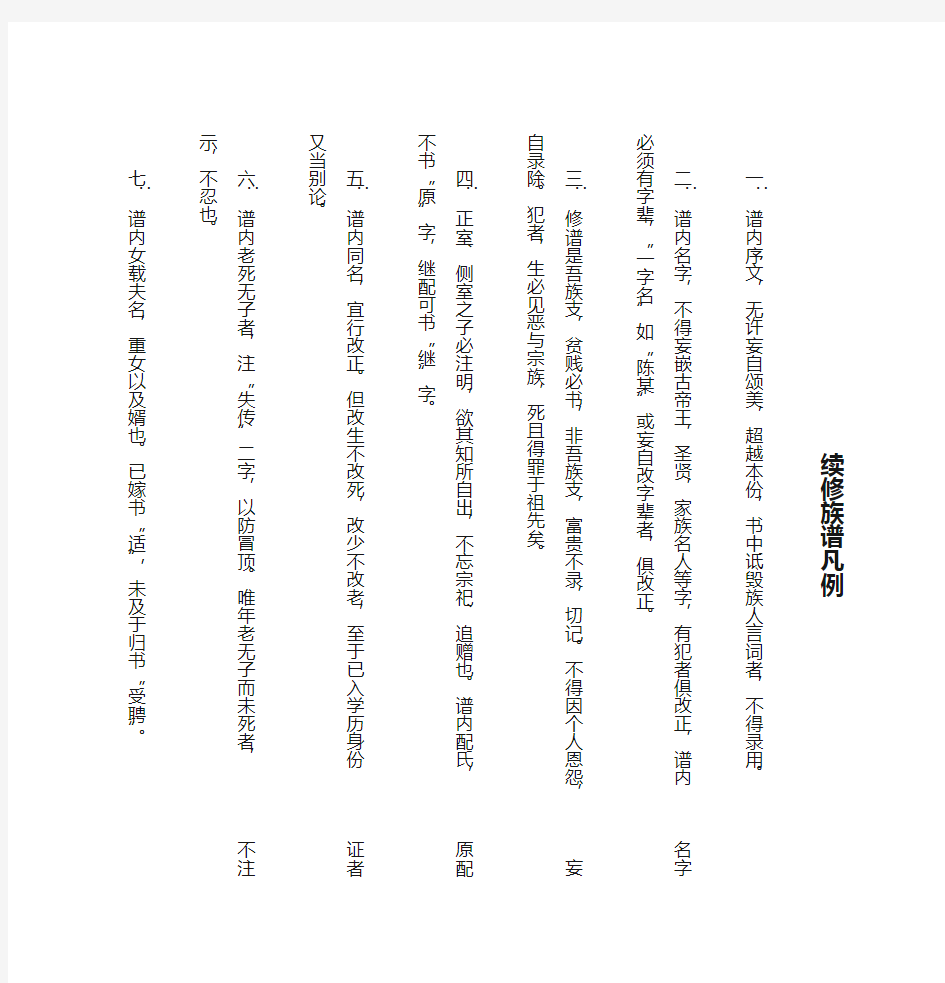

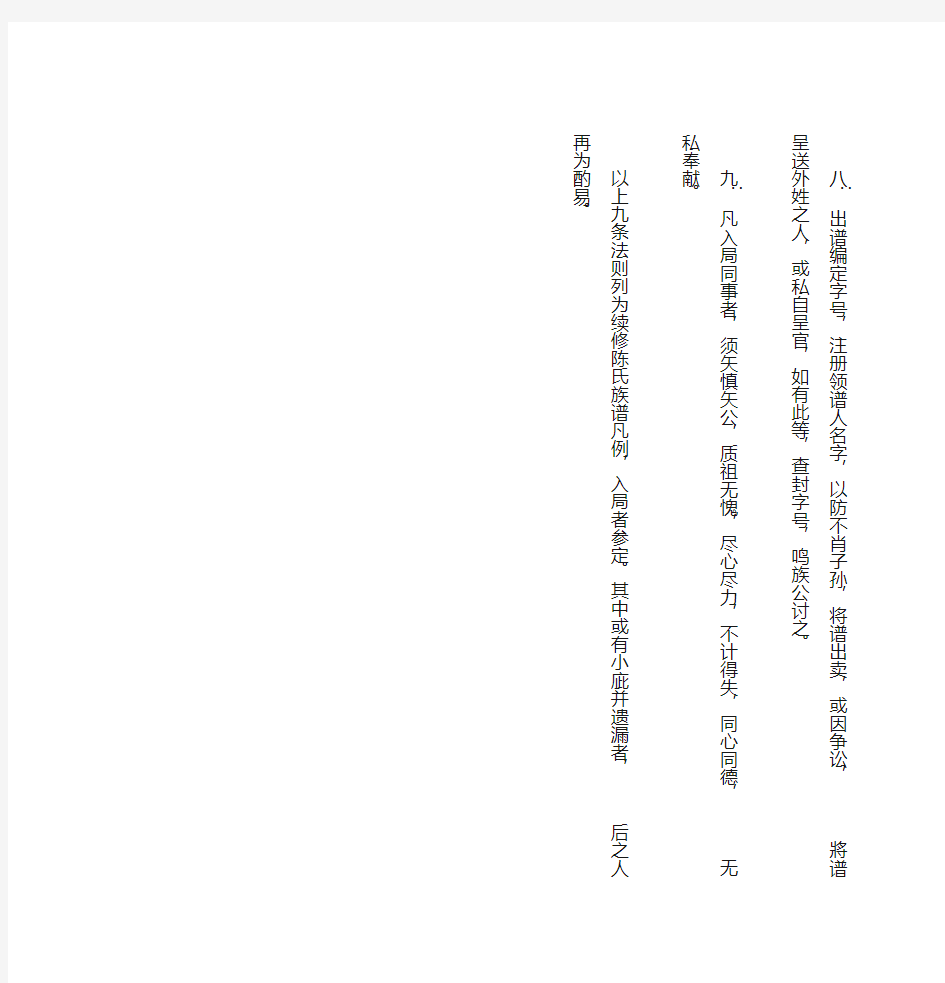

续修族谱凡例

续修族谱凡例

一 :

谱内序文,无许妄自颂美,超越本份,书中诋毁族人言词者,不得录用。

二 : 谱内名字,不得妄嵌古帝王,圣贤,家族名人等字,有犯者俱改正,谱内

名字必须有字辈,“一字名”如“陈某”或妄自改字辈者,俱改正。

三 : 修谱是吾族支,贫贱必书,非吾族支,富贵不录,切记。不得因个人恩怨,

妄自录除。犯者,生必见恶与宗族,死且得罪于祖先矣。

四 : 正室、侧室之子必注明,欲其知所自出,不忘宗祀、追赠也。谱内配氏,

原配不书“原”字,继配可书“继”字。

五 : 谱内同名,宜行改正。但改生不改死,改少不改老,至于已入学历身份

证者又当别论。

六 : 谱内老死无子者,注“失传”二字,以防冒顶。唯年老无子而未死者,

不

注示,不忍也。

七 : 谱内女载夫名,重女以及婿也。已嫁书“适”,未及于归书“受聘”。

八 : 出谱编定字号,注册领谱人名字,以防不肖子孙,将谱出卖,或因争讼,

將谱呈送外姓之人,或私自呈官,如有此等,查封字号,鸣族公讨之。

九 : 凡入局同事者,须矢慎矢公,质祖无愧,尽心尽力,不计得失,同心同德,

无私奉献。

以上九条法则列为续修陈氏族谱凡例,入局者参定。其中或有小庛并遗漏者,

后之人再为酌易。

高氏家谱:高氏渤海堂家谱大:安徽东至长睦高氏家谱

高氏家谱:高氏渤海堂家谱大:安徽东至长睦高氏家谱 求山东省德州市临邑县高氏家谱求山东省德州市临邑县高氏家谱我有更好的答案到:按默认排序|按求高氏字辈山东高氏字辈高氏家谱龙字辈山东高姓高氏家族家谱我爷爷是在字辈,父亲是竹字辈,我是德字辈,我的下一代字辈?请,赐教。阁下是哪里人啊,不同的分支是不一样的可以在这里查一下湖南高氏部分分支辈分排行1、益阳澄泉 《渤海堂高氏升公支谱》 家谱----高氏家谱【渤海堂】伯顺公支 高氏族谱全四册(渤海 高氏家谱:高氏渤海堂家谱大图:安徽东至长睦高氏家谱 高氏家谱高氏字辈整理发布时间:2006-10-3110:51:24被阅览数:243告诉我啊快哦您问的是高姓哪一支派?高姓是个大姓,分支很多,有许多版本高姓族谱,但没有总族谱。【高氏世代谱系(含公子高、公子祁两支高氏)】01世齐太公(姜尚,字子牙)02世齐丁公(姜彶)03世齐乙公(姜得)高氏家族辈分:一世?;二世?;三世?;(四至八:玉振云兰俊现已知)高姓字辈介绍发布时间:2006-3-3023:48:44被阅览数:

8826次来源:高氏家谱在一些单字名中,有的用字的偏旁部首来表示其字辈。北齐高欢15个儿子均为单字名,单字名均 渤海堂是什么意思 渤海堂是高姓的堂号。1、郡望渤海郡:西汉时置郡,治所在浮阳(今河北省沧州)。此支高氏,其开基始祖为东汉太守渤海太守高洪。渔阳郡:战国燕将秦开击退东胡后置郡,治所在今北京市密云县西南。以渔水之阳得名安徽池州贵池:继居成为本,一心再锦寒。支能求刚面,方详文士班。国正天星盛,家修世德昌。(高昌亮)安徽省肥东县高亮乡:兰、继(桂)、绍(玉)、先、业、树、立、良、模安徽和县:正大绍宗德,宽你没说明是哪里的高氏,所以,下面是整理的资料,你自己对着看吧。高氏字辈2011-12-10黄氏家谱字辈排行782009-02-09王姓恩字辈起名大全13随便在那个地方,但要说明有多少卷.只要一个就可以了(作业,老师让查的)。高柴后裔之渤海高氏渤海高氏宗支图序:姜太公(一世)—高奚(八世)—高柴(十七世)—高洪(三十二世)—高士廉(四十九世)--高登(五十六世)--高琼(六十二世)---------根据《海宁岩门高氏 高氏族谱一卷全(渤海堂)苏北新沂邳县手写本 >残卷"src=""style="border-width:0px;">

胥氏第十二修宗谱序言

胥氏第十二修宗谱序言 国有史,省有乘,县有志,家有谱,皆明史明宗之举。古人云:“家之有谱,犹国之有史,郡县之有志也”,谱记一姓之渊源,志叙一方之全史,史载一国之兴衰,缺一不可。谱牒上溯姓原之始,下逮继世之宗,明昭穆以尚祖,系所生以尚嫡,序长幼以尚齿,列像赞以尚思。宗谱如实地记载了宗族的起源、流派的盛衰变迁、祖先的功名业绩,是一部诏示后人,流芳百世,亲族传家之宝。中华民族自古重家族血缘,每个家族成员都按字派(辈)命名,虽历经多年,又或远隔万水千山,同一家族成员均能按家谱论出辈分高下或亲疏,可以说,没有家族史,就没有细致入微的国家史和文明史,有鉴于此,历代都提倡修家谱。升平盛世,修志续谱,以寻根聚族访祖,知先祖之渊源,融血脉之亲情,求和谐之发展,追先辈之美德,承祖宗之遗风,集宗族之芳名,以兴国家之念,光大前人业绩,忠诚赤心为国,善良正直为人,勤奋开拓创业,传胥氏之清史。自古以来,为国尽忠,为人尽孝,乃炎黄子孙之美德;缅怀先祖,承前启后,光宗耀祖,逐辈延续,乃立世为人之根本。为继承先辈之事业,弘扬家族之传统,使后世崇尚列祖列宗,并佳行懿德,故续修《胥氏宗谱》。 九江原《胥氏宗谱》(民国以前编修)在二十世纪六十年代文革时期遭焚毁,虽经二十世纪九十年代初回忆补修,但记载的历史不全,脉络不清,缺漏甚多,很不完备,身为胥氏略有文化之子孙,我心有不安。修祠续谱是我们的责任和义务,虽久有重修完善宗谱之心,奈资料残缺,工作繁忙,无暇顾及。戊子(2008)年冬,丰城、进贤诸支宗亲力邀修谱,九江族人共商大计,并前往进贤麻山,合议与江西胥氏进贤的麻山上、麻山中、麻山下、白墟乡麻山胥家、高子岭、湾头、濠上、丰城的白土、廖墩、闵桥、筱塘中保、铁路鸥冈、杜市星桥、小桥、印山等支同修宗谱事宜。逢此良机,在族人立荣、立森、立柱、立章、德明、德清等努力下,多方寻找资料文献,积极筹措修谱资金,寻先人古迹,觅典籍史记,查族谱碑记,实现了九江与丰城宗谱对接,使九江胥氏宗族的历史向前延伸到春秋时期。 追踪溯源,胥姓历史久远,早在公元前七千多年的原始初民时代,有燧人氏自立姓氏为“风”,燧人氏女儿“华胥氏”生伏羲,开创华夏历史的三皇五帝时代,公元前6477年至前6352年有伏义、娍义、肆杤、归纹、伏秧五位帝王为“赫胥氏”,据《续通考?同性异派》载:“赫胥氏后亦为胥氏”;四川盐亭射洪县馆光绪六年庚辰编制《胥氏宗谱》序言载:“母华胥孕帝华胥之渚”。胥姓最早应由“华胥氏”、“赫胥氏”演化而得,因岁月流失,沧海桑田,历史衍进及秦始皇焚书坑儒,很多史实已难以考证。 据我族先贤记载和考证,九江胥氏起于风姓,出于姬姓,始自春秋时期晋国曲沃桓叔姬成师第七子姬伋。春秋初期,晋国内部出现了公室与贵族长期的权利斗争,当时,晋国第九君晋穆侯生有姬仇和姬成师二子,晋穆侯死,晋穆侯之弟晋殇叔篡位,四年后,太子姬仇杀掉晋殇叔,夺回君位,是为晋文侯。公元前745年,晋文侯之子晋昭侯继位,封其叔父姬成师(公元前802~前731年)于曲沃(今山西闻喜),姬成师号曲沃恒叔,桓叔分封子姓,功臣共十八族,其第七子姬伋列为公族之一,食采于蒲地(今山西临汾蒲县),授姓胥,为胥伋,乃胥氏肇姓之始祖。【桓叔姬成师出生于周宣王姬静时,亦有说胥氏出自周宣王姬静支子,即周幽王异母弟,周幽王十一年,犬戎攻镐京,杀幽王,太子姬宜臼即位,号平王,公元前770年迁都洛阳,胥祖年幼,无奈朝中诸侯,迁山东琅琊定居,易姬为胥姓】伋公在蒲地做诸侯,其孙胥懿为蒲邑长,懿公之孙胥臣曾随晋文公重耳流亡,在晋楚的城濮决战中虎皮蒙马建奇功,官拜司空,胥氏遂显赫于晋国。公元前614年,秦晋两国交战,臣公之子胥甲因贻误军机被削官爵到卫国,甲公之子胥克被起用,晋厉公时,克公之子胥童拜为卿,童公与权臣栾书等

《清平孙文恭公祠族谱》与孙应鳌家世

《清平孙文恭公祠族谱》与孙应鳌家世 内容提要:新发现的孙应鳌后人自行编印的未刊本《清平孙文恭公祠族谱》,较为详细地记载了孙应鳌的家世,可补正史之不足。从孙氏迁黔始祖孙华落籍清平至孙应鳌之子止,已历九世。从武弁入文儒的家世,对孙应鳌青少年时期思想性格的形成具有潜移默化的作用和影响。 关键词:族谱孙应鳌家世 中图分类号:K 文献标识码:A 文章编号:1000—8750(2007)04—54—6 孙应鳌,字山甫,号淮海,贵州清平(今凯里市炉山镇)人,生于明嘉靖六年(1527),卒于万历十二年(1584),是中国著名哲学家王阳明的再传弟子,是晚明黔中王门心学大师,是贵州建省以来最著名的思想家和最有影响的哲学家,“海内群以名臣大儒推之”,“为贵州开省以来人物冠”。嘉靖二十四年(1545)王阳明弟子徐樾任贵州提学副使,见孙应鳌而大奇之,孙应鳌遂以徐樾为师。次年举乡试第一。嘉靖三十二年(1553)中进士,选庶吉士,改户部给事中。以后先后任江西按察司佥事、陕西提学副使、四川右参政。隆庆元年(1567)以佥都御史,巡抚郧阳(今湖北郧县),三年(1569)遭谤,遂辞官归里。万历初年(1573)起任原官,次年升大理寺卿。其后任户部右侍郎、礼部右侍郎,充经筵讲官,掌国子监祭洒,起刑部右侍郎,直至晋南京工部尚书。卒后赐祭葬,赠太子太保,谥文恭,学者称之为淮海先生。

孙应鳌是明朝中晚期著名的思想家,可《明史》中竟没有为这位明代贵州心学大师立传,至于其家世,更无从考查。近人李独清在《孙应鳌年谱》序言中说:“惜传业无人,身没之后,著作湮晦,行迹百不存一,清廷纂修《明史》,遂不为立传,《明儒学案》亦漏载之。”莫友芝在《黔诗纪略·文恭孙淮海先生应鳌传》中也说:“惜传业无人,当时行迹百不存一,本朝修《明史》,遂不为立传。”刘汉忠先生曾考证《明史》之所以无《孙应鳌传》,并非出于其史事材料缺略之故,而是由于《明史》纂修过程中被删掉之故。其先《明史》最早的蓝本为清康熙二十九年(1690)万斯同审定的《明史稿》416卷,其中318卷中的《诸臣传》中有《孙应鳌传》,康熙五十三年(1714)及雍正元年(1723)《明史》总载王鸿绪根据万氏审订的《明史稿》而删改成《明史稿》310卷进呈清廷,《孙应鳌传》在王氏进呈稿本中被删掉。清雍正年间由大学士张廷玉领衔据此编修的今本《明史》,自然便缺失《孙应鳌传》了。故莫友芝之弟莫祥芝在《孙文恭公遗书叙录》中为之三惜焉:“公以词臣洊践卿贰,外历参政、巡抚,镌巨珰,论革除,清国学,政事赫一时,而《明史》无传,此可为公惜者一也。心受阳明、心斋之学于徐樾,与罗洪先、汝芳、蒋信、胡直、赵贞吉、耿定向、定理相切蒯,发挥良知,张望眇悟,而《学案》不载其姓字,此可为惜者又一也。公之著述见于史志者五种,其见录于《四库》者仅三种。今三种中,只存《易谈》四卷,而《四书近语》六卷,赖王先生震来刊传之。其《学孔精舍汇稿》十六卷,久巳散佚。咸丰甲寅,家兄得写本诗稿六卷于麻哈艾述之,疑即《汇稿》末数卷,甚慨文恭文在诗右,传录无人,而遽散亡;嗣又得《教秦绪言》、《幽心瑶草》两种,其他则皆缺,如此更可为

续修闫氏族谱后记

一、林州临淇吕庄阎氏五门族谱后记 国之有史,县之有志,族之有谱,以禄先人之事迹,亦使后人明其事理。吾阎氏自明朝永乐年间由山西壶关县晋庄迁入河南林州以来,耕读传家,经历五百余载,但由于宗族愈盛,支派愈增,户家愈繁,移居外地者愈多,如不及时续修恐后世子孙四方散居无考,长幼亲疏不分,族中德高望重者倡导续修族谱。为不负宗亲厚望,了却族人心愿,也为继承先人以农为本,勤俭守家,知书达理之风。今续修族谱,并印刷成册,按籍颁发,男女均录印于谱,但由于时间紧,人力财力所限,仅将五世慎祖后裔续录,并难免存此失彼,望族人谅解,谱中未尽之处,还有待后人充实完善。 林州市临淇镇吕庄村阎氏十六世裔多瑜(字文捷)沐手谨志 公元一九九四年秋多瑜撰后毓金书续修族谱执事人员: 十六世多钰多川多瑜 十七世毓金 林州临淇吕庄阎(闫)氏后裔是四氏分门的,在十五世以前是各门自行确定世系行列,十六世以后一至八门是按统一的宗派世次起名讳,但字位一律排在名讳的中间。例如十六世“多”字辈起名阎多瑜(字文捷)。

说明:清同治二年(1862年)九月,确定的世次行列是:“多毓观乃泽,佩以启作嘉(十六世至二十五世)。”公元一九九九年第八次续修家谱时,又增续了十个字:“弘政乐裕世,哲书存占吉(二十六世至三十五世)。”八次大修时,经族人四处调查资料显示,自始祖阎聚明朝永乐年间从山西晋庄迁居临淇吕庄后,几经战乱,改朝换代,世代繁衍,移居到林州、卫辉、淇县、辉县的族人最多,也有迁居到西安、兰州、开封、新乡、等祖国各地的,甚至还有跨出国门,远居台湾、日本、美国的,世代人丁繁昌,族系人口已达三万余人,有的已成为国家栋梁之才,值得后人垂记和自豪。 林州临淇吕庄阎氏五门十六世裔阎多瑜(字文捷) 公元二零零二年岁次壬午荷月上浣书于淇泉艺院

张氏家谱序言白话文(共2篇)

张氏家谱序言白话文(共2篇) 以下是网友分享的关于张氏家谱序言白话文的资料2篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。 张氏家谱序言篇1 张氏家谱序言 先祖爷自山西洪峒县迁居以来,就定居在山东省金乡县城西南八里张大庄。据碑文记载,近五百年,曾历经修谱,虽几经波折,仅幸存一部老谱,尚有不足之处,现全谱子孙芃衍昌盛,局部村庄世代有紊乱现象,据此全谱共同议决,谱当接修。老幼闻之无不欢欣鼓舞,齐声赞曰:当接老谱,永垂后世,是以为序。 张姓祭祖歌: 巍巍中华,山高水长,浩浩张姓,族史辉煌。始祖挥公, 1 英武非常,轩辕嫡后,帝胄世昌。其父玄嚣,封邑青阳,清河之滨,滋润成长。手足情深,颛顼臂膀,生而颖悟,巧技尤强。体恤民疾,苦苦思量,主祀孤星,夜观天象。顿生灵感,折枝效仿,始制弓矢,史书记详。用于狩猎,猎物盈仓,衣食无忧,黎庶赞扬。用于御敌,威力无双,大胜凯旋,拓土开疆。诸侯咸服,颛顼帝王,华夏共主,万民敬仰。挥公功德,万古流芳,颛顼嘉之,封为弓长。以职为姓,乃赐姓张,张姓始祖,肇始四方。瓜瓞绵延,繁荣盛昌,遍及全球,远播五洋。英贤辈出,峥嵘自强,为将为帅,入阁拜相。科技艺文,工农学商,不乏大家,星辰相映。而今我等,飞临濮阳,不远万里,祭祖上香。始祖功德,铭记心上,不忘故土,为国增光。挥公后裔,再创辉煌,祖神有灵,来格来尝。 张氏家谱修编

谱牒加深了豪门大族与庶族寒人之间的鸿沟,使世家大族内部嫡庶尊卑关系得以强化。它用血缘关系的纽带模糊了阶级意识,使封建宗法制度得以维持和巩固。但是,家乘、谱牒也具有不可忽视,的文献价值。就张姓的家乘、谱牒而言,它记录了张姓诸家族的氏族来源、世代系统、人物传记、迁徙居住、婚姻嫁娶、子孙繁衍和与此相关的政治、经济、文化状况,不失为研究家族史、社会史的重要原始资料。在修撰谱牒之风相当兴盛的魏晋南北朝时期,作为张姓这样的大姓氏,也应该有家乘、谱牒的修撰,只是因为时间久远, 2 没有能够保留下来。现在我们可以考知的张姓家乘、谱牒,有唐朝人张太素的《敦煌张氏家传》20卷,此后又有《曲江张氏家谱》一卷。 宋元明清诸代,各地的张姓家谱不断修撰,以至于在全国范围内统一修续家谱。明朝嘉靖年间(1522-1566)张浚等人修纂的《张氏统宗世谱》有18卷,后来又扩展到2l卷,并附有《文献》l1卷,卷帙极为丰富。这部谱书将当时全国各地的张姓家族的有关情况全部收入,书中还附有《张氏古今迁居地理图》17幅。这是张姓的一部极为重要的谱书。民国时期,张姓聚族修续家谱之风方兴未艾,建国后一些地方也有续修家谱的情况。 张氏家谱祖训 笃忠敬言,急公守法。完粮息讼,营生业言。士农工商,各执其业。慎丧祭言,慎终追远。宜尽诚敬,慎婚姻言。娶媳嫁女,咸宜配择。严内外言,治内治外。不可易位,敦孝悌言。事事亲敬,敦宗睦族。笃教学言,养不废教,作养人才。厚风俗言。吉凶庆恤,孤寡有体。 敦和睦言,捍忠御灾,协力同心,严杂禁言,奸盗赌博,占欺谋吞。继承祖德

唐氏族谱第一部

唐氏族谱 目录第一部 唐氏族谱续修语(七律) 唐氏族规 唐氏字辈 前言 续谱凡例 唐姓的起源 唐姓、郡氏:晋昌郡、翼城郡 唐氏总源图 抄源本流记 附(一)唐氏谱序 附(二)唐氏谱序 附(三)渠阳唐氏谱序 附(四)唐氏谱序 附(五)渠阳唐氏合建家庙序 附(六)唐氏谱序 附(七)唐氏谱序 附(八)重修唐氏谱序 附(九)重修唐氏谱再序 附(十)唐氏谱序 唐氏谱续修序言 杨家沟唐氏第二次续修宗谱序 杨家沟《唐氏族谱》二OO七年续修族谱序 重修唐氏谱序 唐氏祠堂对联并附神座对联 牌坊对联并附赞 凡例十则 唐谱宗政 第二部 鉴修宗支图及唐氏 唐氏介祖启序世系图(今放生北门村支脉) 徙川先祖唐光富发派 徙川先祖唐光伯发派 光伯祖长房仲遐房系 光伯祖二房仲遴房系 徙川祖公唐光琏发派 南冲寺学堂湾唐氏徙川前启序世系图 自楚来川东到南冲寺分支发派衍庆图 光武发派图 光舜发派图 按语 (一)两汉时期于史记载的唐氏著名人物

(二)三国时见于史册的唐氏著名人物 (三)南北朝时期的唐姓名人 (四)唐朝时期的唐氏大家族 (五)两宋时期唐氏名人 (六)明朝时期唐氏名人,明清以来唐氏的分布与唐姓名人(七)唐氏宗族名人及名卿纪略,宗族内名卿,唐氏三祖衍图(八)共和国时期我族部分族人简介 第三部 世系蕃衍及厝所 一、唐氏世祖蕃衍及陵寝(入川前) 二、来乐至杨家沟光富祖蕃衍及陵寝 三、居杨家沟下节唐光伯世系蕃衍及陵寝 四、唐光琏祖来乐至杨家沟北门坳世系蕃衍及陵寝 五、居南冲寺学堂湾唐光武唐光舜二祖世系蕃衍及陵寝 第四部 唐氏谱 家箴家训编修按语 报本篇 治家篇 事亲篇 为学篇 性命关系论 志意心身四大境界 仕官类 学问类 冠公六悔铭 惜字惜谷要言 十好语 葬祭类 念庵诗云 蒙童入学规矩吟 十穷语 家箴 事亲 友爱 夫妇 训后

读《高氏故事》随感【精选】【精品】

读《高氏故事》随感 高德原 高家协是我敬佩的一位高氏历史文化研究民间专家。去年底,他寄我一部由中州古籍出版社出版的新作《高氏故事》,因事缠身,供在案头,直到狗年春节过后,才静下心来,一页一页地、一篇一篇地读过书中127则故事,计286页,20余万言。 读罢掩卷,一番感慨涌心头。我最早看到家协的作品是其于年主编出版的本族四卷本《澧州四修高氏族谱》和《血脉情缘》澧州高氏专辑,让我首次目睹了他倾注于高氏历史文化研究的满腔热情、深厚的文字功底。后来,我们共事于高氏历史文化研究会的活动之中,又不时看到他担任副主编的高家重大文化工程《中华高姓大通谱·总谱》和主编的《中华高姓大通谱·湖南分谱》出版,以及相继问世发行的《唐宋高姓诗词集》、《高氏史贤》专著,主编的《中华高氏》会刊、《高研会光辉十年》纪念文集,受聘指导一些地方编修的《中华高姓大通谱》支谱。这些,又给了我一个深刻印象:家协迎来了高氏历史文化研究成果的丰收年景。这种景象从一个侧面反映出高氏历史文化研究的兴盛发展,研究者们为高家子孙普及高氏历史文化知识,梳理提升高氏历史文化理性认知,作出了不懈奋斗,让高家人共享着新时代高氏历史文化研究成果的精神滋养。 《高氏故事》,是高家文化史上文学作品的新样式,是家协研究高氏人物高度的新标志。他在10多年高氏历史文化研究实践中,积累、掌握、熟悉了大量高氏人物事迹资料,按照《高氏故事》主题设计所需,运用编撰历史人物故事“真实与虚构”、“真传加编造”相结合的写作手法,用心地进行取舍、调整、补充和创新,使故事具有通俗、生动、可读性。它不是《大通谱》、《高氏史贤》记载的人物材料简单重复,而是围绕编写主题与故事写作特点的再认识、再提炼、再创造,一人一事一篇,简明集中。历史是人创造的。熟悉和掌握了高家发展史上突出的人物及其事迹,编起故事来,自然得心应手,跃然纸上。这是比照《大通谱》、《高氏史贤》、《高氏故事》三者若干人物文字内容之后,所揣测的家协创作轨迹及对其成果达到一个新高度的认识。前些年在《大通谱》上,读到高忠诚研究员以1028行七言长诗,歌颂高氏历史人物,很是感慨。近期从微信上得知,家协又以七言诗歌开编着《高姓颂歌》,他很自信地说,“唱了古代唱近代,一省一省听我说”。现已写成总篇480行,河南分篇80行,河北分篇196行,广东分篇74行,山东分篇232行,大有开创吉尼斯世界纪录之势。家协的高氏人物创作,又从故事跃上诗歌平台,更为之欣喜! 《高氏故事》的价值,主要之点是为形成高家人新时代的家风、家训、家规、家戒,以践行社会主义核心价值观,提供丰富的有高氏家族特点的传统典型的学习榜样和材料。我国先贤将古代人们的“德行”概括为“八德”,即孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。现行社会主义核心价值观,倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善。近些年,一些宗亲研究了高氏传统的家风、家训、家规、家戒。高源、高家协依照明代高攀龙所著《高子遗书家训》,分别用三字文体改编的《新编高氏家训》、《家训要义新编》、仁寿高淮泽组织研究的家风规范,都是很有创意的尝试。这些都是成型的古今指导人们行为的道德规范性要求,我们都可以从《高氏故事》中,寻觅到体现其元素的生动人物形象、有感染力的事例,先祖们的行为佐证着传统的家风、家训、家规、家戒,及社会主义核心价值观的传统道德基因,会潜移默化地影响我们去做新时代的好人好事。试想,如果我们今天有成千上万个高姓家庭、有无以数计的高家子孙,不忘先祖,传承和发扬着优良

族谱的前言后记

说明 一、本次为观音庵张氏宗族首次编修。按世祖影相推算,世系传承。以出生日期和死亡日期记寿。有地址和其他资料不全,暂缺。待后一旦有所得,另写纸条补上,以后续编时编入。 二、本谱限于夫妻及子,女子只写婚配,义子和独生女赘婿均编入谱。 三、由于年代久远,辈字已失,比较混乱。为辨一脉血缘,上下尊卑顺序,自第___世起,特订以下十六字起名。 “继、往、开、来、腾、达、兴、邦、爱、国、忠、良、道、德、统、帅” 四、修谱今后十年一小修,二十年一大修。以后每年本族众将家庭变化,添人进口资料,自书草册报于编委小组,以备修谱时补入。 编委 二〇一七年五月 序一前言 今逢盛世,国泰民安,人心思源,为晓得宗族之谱系,传国学之大义,由我们寻脉络、访亲友、汇众声、集资料。编写观音庵张氏宗谱,弘扬家风以正道主义实乃大有意义之为。其举不仅是张氏族人智慧、力量、精神的继承和延续,更是张氏一门族风。认祖归宗,追思先人,激励后人,树君子之风,行仁义之举,开万世之基业。让观音庵(俗称观庵)张氏家族的发展有了初步的统一和完善,也为百世后裔们的发展奠定基础。 本姓氏始祖,是明朝初年洪武年间被赶散的第一世祖从苏州阊门迁落于苏北淮安府山阳县仇桥(长沙)三角墩居住,后因此地原来是一片荒芜,人烟稀少,为谋计生活发展农业。第十五世组影像为嫡亲兄弟二人,搬迁于观音庵至今已有300余年。后裔多分散于现淮安区朱桥镇丁曹村、闸南村、杨槐村、五里村等一带。张氏家族首次修谱以两张世组影像为基准(该影像于文化大革命失落)。因我们没有史料考证,经我们编写人员以二十五岁为一世推算,吾辈曾祖为二十世组。(注:

以志、xx、学字辈口吻) 家谱可续百代之源流,能辨一族之血脉,知九族之远近,家谱字辈乃本族子孙根源所在。不可随心所欲,使字辈不当,以致辈分混淆。经由编委人员共议排字辈如下: “继、往、开、来,腾、达、兴、邦,爱、国、忠、良,道、德、统、帅”。此十六个字为十六代顺序排字谱名。此举可使我族字辈有条不紊,若有不妥之处,再由子孙后代便宜行事。 家谱是经过本家族人,先后记载整理出来供百世世孙后裔们继承下去,这是我们的目的,家谱是家族的历史见证。望子孙后裔们为营造人文精神,弘扬家声,在构建自我价值中为中华民族伟大复兴而奋斗。 编委 二〇一七年五月前言 躬逢盛世,人心思源,编普修志。淮安东乡观音庵张氏。自明初一世祖从苏州阊门迁于淮安府山阳县仇桥(长沙)三角墩。以后,十五世影祖为嫡亲弟兄。 搬迁于现址,涧河南观音庵。(今淮安市淮安区朱桥镇丁曹村)其后裔分布在闸南、杨槐、五里等一带。因年代久远,本次修谱为观音庵张氏宗族首次修谱。依据两张世组影像为基准(影像因文化大革命而失传)。分南大门和北大门两大家庭。因诸多原因,本谱中难免有支系衔接不全。线就两门家族。先后记载整理。 本次编修本着追本溯源,认祖归宗。对观音庵(俗称观庵)张氏家族的发展有了初步的统一和完善。也为百世后生的发展奠定基础。 编续家谱乃是上对得起列祖列宗下对得起子孙后代的功德之事。既是同根生,枝叶亦相亲。血缘相连,气血融通,追思先人,激励后人。通过修谱可以加强族人联系,促进社会和谐,传承人文精神。教育子孙后代奋发图强,弘扬家声,报效中华,其意义深远。家谱是宗族的历史见证,也是美好精神家园中的无形资产。希望族人珍惜,在构建自我价值中求采得益。

家谱编写凡例与格式

家谱编写凡例与格式 作者:admin文章来源:摘自〝沭阳乐安孙氏通谱〞点击数:1779 更新时间:2010-9-5 谱名前缀和家谱中都可记有堂号,或以宗支发祥地、宗支始祖派系、主要繁衍地、现今居住地等为谱名符号。 凡例即对编撰本族谱定出一些须遵守的规则,各谱自有详略,然内容所差不多。我们在翻阅了许多孙氏宗谱的基础上,作以下综述: 首先目的在于尊祖敬宗,敦伦睦族,当然也为提高本族声望,凡表彰前人祖宗的功名佳绩、嘉言懿行,载之不厌其详。所以谱前都详载有关的恩荣之录:制诰、功名、仕宦、封荫、旌节、恩例、冠带、文学、寿星等等。收有名望族人的传记、事迹,若其人编谱时尚在,则概不立传,此为一般通例。讲究忠孝节义,凡有关事迹亦尽记载褒扬。 定有严格的族法宗规,要求通族悉心遵奉,以期不出败类而坠坏家族名声。先人诗文,不一定尽录,而有关训诲,一遵原稿编入,以垂不朽。所以谱中有关家法族规尤为详尽。对行凶犯罪、乱伦伤化、左道惑众、盗坟劫窃,凡一切重大狱案犯,俱要求革家族出祠,并在族谱中削去名讳,子孙也永不得载。如《仙源岘阳孙氏族谱》凡例中甚至规定:“娶非其族者,削;犯七出者,削。夫死改适,义与庙绝,卖祖宗坟地与异姓,及鬻宗谱与非族,并削去名。”如对罪行不重,情节可原尚能悔改前非者,则须由宗族公议,或可在谱中姑存其名,但要削去行字,以示惩戒。 貌岸然严格讲究辈份与谱名,1993年春,孙越崎老人见到了一位绍兴同康村来的老乡,是位40多岁的乡镇企业家,他带来了本村孙家祠堂的照片,并对其族的族谱很熟,背得出孙家的辈份名谱:“魁、怀、增、祥、瑞、永、大、安、康、宁、德、延、世、祉、诗、礼、振、家、声。”共计20代。孙老初名“世芬”,而那位企业家的名字中有个“祉”字,虽然比孙老小了50岁,但按谱名的辈份,他只比孙老低了一辈。按当时族谱的规定,不照谱中规定的辈份取名,就不能上家谱,也不能入宗祠。《云阳孙氏宗谱》规定:本族子孙有犯祖宗之名讳者,急宜改正,如再因循者,以不孝论。 一般规定,女子以嫁为归,不得列于行第,但书某某生几女(也可书其名讳),长适某姓,即可。而妇人重嫁,不书后夫,以惩失节。 收别家或外姓为子者,书继子某,并明其族别宗派。《余姚孙境宗谱》甚至同意“族内有贫不能娶,租典他姓妇生子者,通权达变,圣人不废,经公祠议决,准作嫡嗣,以延先绪,但于本人名下写明循俗从某氏生几子字样识别之。”不过有相当多的家族不许收外姓为嗣子,如《云阳幸家巷孙氏宗谱》明确规定:“异姓不得入谱,是乱我宗族也,如无子者,由亲房人继;亲房不能,由远房立继;再立不下者,同谱侄辈,年龄相当可也。”出继外姓者,便不书其后人。安徽黟县古筑孙氏家谱规定:“凡义子、赘婿为子者,凡娶再醮妇因抚其前妻之子者,凡出继他姓者,凡为僧道及卖为下贱者,并不书。至妇人亡夫改嫁者,亦不书。”余姚孙境宗谱这样规定:“有赘居外姓,或随母出为他姓养子者,除作仆奴及倡优隶卒,永禁入谱外,其愿归宗者,细查源委,许其入谱。” 迁居要书始迁某处,后又迁某处,以明本族之分支。宗谱一般20年或30

闽粤高姓源流述略

闽粤高姓源流述略 发布时间:2006-7-23 19:51:39 被阅览数: 6245 次来源:高路加 闽粤高姓源流述略 高路加 早在战国时期,南海越人高固( 一说出自姜齐上卿高傒之后) 因才能过人被楚威王任用为相。南朝时,有高州俚帅高法澄。北宋神宗时,又有忠州刺史、番禺人高居简。然而这三位先贤先世、后嗣情况均不明。 后世广东汉族三大民系广府、潮汕、客家的主体均来自中原,只是由于南迁的时代、路线和接触的土著居民有异,因而形成方言、习俗、外貌各具特点的三支民系。三大民系中的高姓主干均由中原经福建迁入,最早可追溯到唐朝前期。 唐朝经过中期“安史之乱”,后期“黄巢起义”两次重大变故后,战乱不止,社会动荡,中原望族纷纷南迁避难,其中一部分进入福建。最大规模的一次是光启元年( 公元8 8 5 年) ,光州刺史王绪起义,率部属5 千人自河南固始南下入闽。王绪入闽后攻陷汀、漳二州,自称汀州刺史。王绪对待百姓和部下均极为暴虐,激起公愤,被部将王潮擒杀。王潮继任首领,号称将军。乾宁三年( 公元8 9 6 年) ,唐廷升福建为威武军,任命王潮为节度使。王潮于次年病亡,其弟王审知继任节度使,后被加封为琅邪郡王。公元9 0 9 年,后梁封王审知为闽王,“闽”成为“五代十国”之一。 在王潮率领的义军中,有位名叫高曦的将军。高曦生3 子: 高钦、高旰、高晴。高钦任广东肇庆府司法参军,后居福建长乐。高旰任漳州府知录,居蒲县。高晴任荆州府尹史,居福州府侯官。高钦生二子: 高全、高愈。高全迁泉州府同安。高愈长子高铜历任广东雷州府遂溪县尹、大理寺少卿、中书门下验证诸房事,生三子 : 高坦、高憬、高侃。高坦任太常寺丞,其子高一才居福建兴化府莆田县。高憬任永春县丞。高侃于宋皇 元年( 公元1 0 4 9 年) 中进士。高憬长子高广任太常寺协律,迁居漳州龙溪,生二子: 高麟、高豸。高麟率家族迁莆田待贤里黄村。高豸为进士,官至兵部尚书。高豸曾孙高浇生三子: 师孟、师曾、师孔。高师孟后裔居莆田凤谷里。师曾、师孔均于南宋时迁广东南雄保昌县沙水乡珠玑巷,后南迁珠江三角洲,成为广东广府民系高氏之祖。 早在唐僖宗中和元年( 公元8 8 1 年) ,淮南西路光州固始人、邑庠生高钢( 字一清) 为避黄巢起义的战乱,携带家眷迁入福唐郡( 治今福州) 怀安县凤冈,此地后得名“高宅洋”。高钢于后梁开平年间( 公元9 0 7 ─9 1 1 年) 被闽王王审知( 王潮之弟) 授予从政郎之职。高钢生于唐会昌四年( 公元8 4 4 年) ,卒于后晋天福元年( 公元9 3 6 年) ,享寿9 3 。高钢5 世孙高 ( 字德调) 于后周显德年间( 公元9 5 4 ─9 6 0 年) 殉节泉州,赐葬晋江,后人迁居泉州安平,子孙散居于晋江永宁、霁江、南安埕边、同安高浦,

续修家谱前言

一、续修家谱前言 (一)引子 公元2002年秋,我约诸弟妹各家共十人,齐聚西安贤侄玉虎家,为退休在广州的三弟美洲(字斌)祝贺他七十华诞。期间大家建议续修家谱并要我主笔。当时手头只一本20页的《赵氏族谱》,这本小册子是由热心族人用解放前留存下来的残缺不全的手抄本重印的。里面错误、缺失太多,难以读懂。一晃五年,也没动笔。 去年秋,我回乡探亲,又看到有热心族人新修订的赵氏家谱。据了解是由华蓥市双河镇一些热心族人做的,我借了一本新修订的家谱,同时又在族人中搜集了几种家谱手抄本或复印本。我仔细阅读了这些家谱后,感觉到一个共同的问题是,家谱中的序言难以读懂,原因是辗转传抄、错字、缺字较多所致,至今还有若干地方存疑。这里顺便指出那本新修订的家谱,对刘大瑄的《赠岳池赵氏谱序》的译文,由于译者未看懂原文,轻率臆断导致错误百出,我等后之修谱者当引以为鉴戒。 家谱前面的序言,一般人都不重视,也很少去读。实际上是很重要的,它主要是概述家族的发展史。对后代传承祖先的美德、优良传统、家风很有好处。所以,我以为续修家谱有两个主要目标:一是修订现存的家谱,使之尽可能详实,一时难查清的,则存疑留待后人去稽考。二是各支派根据自己直系脉络从家谱的某一代起,增补世代记载,成为自己的房谱。这是族人自己应做的事。但有一点要提醒的是,凡对国家、社会有贡献、事业有成就的族人应记录在案(包括简历、著作、立功受奖等等),待若干代之后,合修家谱时由其后人查证核实后录入家谱中。 (二)续修家谱事 关于续修家谱事,我在读了搜集到的多种版本后,感到应该重修,而且应该尽早重修。一是自清嘉庆十八年(公元1813年)由德醇公主持修谱后,至今近二百年未重修过,导致不少族人只知其父,不知其祖。二是随着市场经济的发展,人口流动性越来越大,子孙繁衍遍布国内外,更难以联系。家谱有助于相互联系和寻根祭祖。兄弟子侄让我主笔,我年已八十有二,文字功夫欠佳,实难担此重任。几经嘱托,也几经考虑,只好勉为其难。在大家的帮助下几易其稿,今天终于定稿。 这次续修家谱的要点是: (1)保留原谱内容 续修家谱是在保持原谱内容不变的前提下,对其中一些内容及文字上的错误、缺失,分别予以订正、增补并做必要的说明或注释,弄不清楚的,指出疑点并予以保留。 目前我广岳地区族人保存的残缺不全的赵氏家谱,均是以德醇公主持修订的赵氏家谱为母本重印或传抄的,德醇公在序言中有一段话:“……余时谨按先子之编次旧稿者,反复而详阅之。偏者,补之;略者,详焉;疑者,阙之;信者,传焉。俾先人之源流不紊……”说明在他之前是有我赵氏家谱资料的,遗憾的是这些资料至今已荡然无存,德醇公也没有在序言中指明哪些文字是先子留下的。哪些是他自己撰写的,致使原谱留下一些疑点。(2)新增内容 此次修谱增加的内容很多。其中,要特别指出的是,在源流史中,经过调查研究,我们把赵抃和赵植的关系搞清楚了,即抃是植的十世从孙,是植的长兄元宴的十世嫡孙。同时,我们把原谱中从赵抃开始世系记载往上推进了十一代。即续修谱的世系记载是从赵淑开始的,赵抃是赵淑的十二世嫡孙。赵淑是赵元宴的祖父。此乃是本次修谱的一重大收获。

高氏族谱凡例

凡例 窃惟王化首重明伦,齐家先宜饬纪,家乘国史,从来并重。我族自琼四世远公迁万载,历经六百余年,绵绵延延,人文辈出,皆祖宗之所至也。第历年既久,生齿日繁,再不修辑谱帙,将来支分派别,茫无可考,毋惑乎情义乖离,秦越相视也。今幸沐列祖德荫,丁口倍增,惟兹谱牒关系匪轻,凡我宗盟,务各水木兴思,纂修是亟,通族一德同心,念家乘如同国乘,合小宗以成大宗,联久涣之人心,成不朽之盛事,谨将凡例胪列如下: 族谱人伦攸关,一字不容轻忽,昌黎云:莫为之前虽美勿彰,莫为之后虽盛勿传。先贤历有亲录遗稿,幸文献犹存,速行检校,通限开印,十日前,各调稿员将世系稿誉写端整,亲自赴局交主修分修查收,细阅纂辑付印,俾原原本本一脉贯通,确而不伪,信而有徵。 任事必须选择,随才器使,从古皆然,矧修谱事重,籍非得人孰臻厥成,本族各有贤能,众行察访,学行兼优,材力素著者,公举分任组织谱局,以专责成。 主修总揽大纲,须殚精聚神,即分修诸人亦当同心竭力,不得偏私执己,不得唯诺因人,不得互有异同,各房丁口,虽调稿员具稿,亦必公听并观,及诸事例,应入谱者尤宜详考确证,谨始慎终,方称备美。 开局兴工,凡纸墨板木工价等项,费用浩大,无如祠产悉归国有,公财竭泽,公议摊丁款与倡捐并举,酌定男丁妇口均摊五元,乐捐者按数额序列,志诸谱册,以彰报效祖德之功。凡我族人各宜踊跃缴交,不得抗延。在局者亦宜节省,大凡公事不成,多因出入不明、或妄费、或吞蚀,致生异议,诸凡出入务必须立册登记详明,俾便稽查,以服众心。 任事诸人,既在局内即当公而忘私,至卑幼辈更宜敬谨听命,方为孝子顺孙,如有阻扰公议来局兹闹,及违抗禁例不行清理者,均干家法,众加严惩。 我族乃齐太公子高之苗裔,上下数千年,世有哲人,但欧苏谱牒以始迁为一世祖,据宋卫国王琼公之子,员公之孙远公为迁万载始祖,考据详明,若夫渤海遥遥,传文未免失实,远者固不妄援,中有同派未敢列行者,以地相去,世相后,无徵不信亦良史,厥疑意也。 修谱上溯宗亲,下联支属,隋唐而上选举稽薄,状婚姻由,谱系其制最详,及五季而法始坏,至元代尤甚,官无薄而品第淆,家务谱而姓氏混,识者有殷忧焉,故修谱以联世系,五世一图,又复起世,横直连贯,直而下见高曾祖考,父其父而子其子,横而过见伯叔昆弟,长其长而幼其幼,凡远近亲疏,生殁婚配葬所,一见彻目矣。

2020年林氏家谱序言范文尚干林氏族谱字辈

林氏家谱序言范文尚干林氏族谱字辈一世穆公,二世煎公,三世望公,四世武公,五世阙公,六世斌公。七世周安公,八世开辟公,九世公选公,十世梴公,十一世傅梅公。 由一世至十一世未有世次表字,由十二世至八十三世有世次表字。八十四世后,还期待贤人续题。 十二世至十九世世次表字。 “君若维能,天必昌汝。” 十二世至十九世世次表字。 二十世至二十七世: “世克允德,宗永以兴。” 二十八世至卅五世: “用守是道,长发其祥。”

卅六世至四十三世: “善继人志,绍衣闻言。”四十四至五十一世: “孝友为本,弈叶攸敦”。五十二至五十九世: “明哲作范,垂裕后昆。”六十世至六十七世: “增进民权,致治大同。”六十八世至七十五世:“仁义礼智,合信则常。”七十六世至八十三世:

“修文振武,邦家之光。” 传化清本立世泽庆远长 我就记住这几辈,可以肯定比较长 我是本字辈,好像是77还是76世 刚在网上看到的: 我们家没有族谱! 只是听爷爷说了这么几个字“传化清本(存)立、世泽庆远长、笃恭衍之广、积厚发其祥”就算是家谱了! 今天一早看了一则 ___“我们萧氏一族人墓碑上为何刻蒋姓”,突然让我有了一个要追溯下我们的家谱,到底祖上从何而来?在网上浏览了一上午,我也没有弄明白到底祖上何处?网上林氏的分支好多好多,枚不胜举啊!迷糊啊大致如下: 福建林氏迁山东(因本人祖籍山东临沂)简介:

1)宋,林玉,莆田人,荣成林、文登林之祖; 2)宋,林尚,莆田人,文登林村始祖; 3)明,林弼,龙溪人,登州知府,蓬莱林氏始祖; 4)明,林旺,长乐人,迁居济阳; 5)明,林天骏,福州人,胶州知府,为胶州、诸城林始祖; 6)明,林守清,长泰人,崇祯九年由云南祥云卫迁福山县,为福山古现林始祖。(今属烟台福山区); 7)林东玉,守清曾孙,由福山迁长岛; 8)明,由莆田北螺村迁乳山建大孤山、西林家村,后裔移居林家庄、赵家庄、东秦家庄; 9)明永乐年间,由莆田迁乳山建东林家庄,后裔移居林家巷、果园、徐家巷、羊角盘; 10)明林尚后裔居乳山林家寨、鲁家夼,后裔移居二家村。

宋明理学与东南家族社会经济变迁简论(一)

宋明理学与东南家族社会经济变迁简论(一) 宋元以来,随着中国经济和文化重心的南移,浙闽粤等东南区域的社会经济获得了较快的发展,明清时期,这些地区已执中国商品经济之牛耳。与此相适应的是,该地区的民间家族组织也获得快速的发展。东南家族制度的形成与完善,是与宋明理学对基层社会的有效渗透分不开的。随着理学宗法伦理观念的庶民化(民间化)及其文化规范的程序化及可操作化,东南的家族社会也在自觉或不自觉地活用理学的文化象征资源,将之内化为一种并非纯粹功利主义的经济伦理精神,用于指导家族成员的工商业实践。明清以来东南“儒商”的经济活动,呈现出一种义利相容的“文化经济”形态。在正视理学对东南家族中的个体禁锢的一面的同时,我们应看到,理学也借用其业经民间整合过的文化话语力量,良性地影响着东南的基层社会经济变迁。本文尝试以社会史的视角,初步探讨理学对东南家族文化的整合,及其在家族文化经济中所扮演的角色。二、理学与东南家族祠堂之设在东南的家族制度中,祠堂是家族的中心,象征着祖先和家族的团结。东南家族组织常通过建祠和修谱,来实现敬宗、尊祖、睦族的目的。西周时期,中国的家族组织已形成了以血缘关系为基础、以父系家长制为核心的宗法制。在宗法制中,立庙祭祖占有重要地位,是等级特权的象征,历代都有严格限制。如贵族各有不同的庙制,而庶民则不许立庙祭祖,仅能祭其父于寝。秦汉以后,宗法之制虽有所变革,但统治者为了维护等级的尊严,依然突出立庙的贵贱之别。北宋中叶以降,宗法制度

又发生较大的变化。民间的家族组织已试图冲破旧有官方宗法制度的桎梏。而理学家正是重建民间家族制度的积极倡导者和身体力行者。在“宗子法废”、“谱牒又废”的局面下,中原理学家张载、程颐率先主张恢复古代的宗法制,主张在家族内部设宗子,建家庙,立家法。张、程虽强调简别大小宗,但跟旧有宗法制已差异较大。如程颐有关祭祀始祖及四代以上先祖的设想,实际上取消了贵贱之间在祭礼上的差别和对民间祭祀代数的限制。朱熹更是将张载、程颐有关宗子法的设想予以完善并付诸实践,设计了一个“敬宗收族”的家族组织模式,即每个家族内须于正寝之东设立一个奉祀高、曾、祖、祢四世神主牌片的祠堂四龛。初立祠堂时,计现田每龛取二十分之一以为祭田,新尽则以墓田,宗子主之,以给祭用。大凡祠堂、族田、祭祀、家法、家礼、族长等民间家族制度的结构形态的主要内容,都由朱熹具体提出了。朱熹特别强调“庶民祭于寝,士大夫祭于庙”,“庶人无庙,可立影堂”1],其祠堂之制显然尚未违宗法旧制,但有关祠堂可祀四代神主的主张,实际是将“五世则迁”的“小宗”之祭落实到民间社会。尽管朱熹把始祖及先祖排除在祠祀之外,却又认同以墓祭的形式举行“百世不迁”的“大宗”之祭,以抒发慎终追远、尊敬孝穆的情操。他甚至跑到祖家徽州墓祭远祖。受朱熹祭礼影响,宋代闽籍理学家也都十分重视对家族制度的建构与实践。如建阳的蔡渊兄弟,“相与讲究先师文公《家礼》所著祠堂之制”,为了克服祠祭祭祖的代数限制,除设祠堂奉祀四代以内的祖先外,“亲尽则迁其主而埋之墓后,岁率宗人一祭之,百世不改”2]。而

家谱序言

家谱序言 源远流长的历史文化滋养了一个伟大的中华民族,培育了一门勤劳勇敢、仁爱智慧的王氏家族。王氏家族是当今中华民族中的第一大族,数千年来探天人之道,穷古今之变,畅时事之运,励志自强,建功立业,英豪遍神州,美名扬天下。其中一支于明永乐年间从山西晋州迁居到而今的山东省菏泽市鄄城县旧城镇武集居住,重孝悌、信仁义,温良恭俭,开创基业,武集曾经的繁华也有着我先祖的一份功劳。据传武集地处水陆要道,四通八达,商贾云集。曾经有十二作坊,其中就有我先祖一作坊,济宁、兖州、洛阳、开封、龙口等大都市都在这里设有分号,是方圆百里的集贸中心。后因黄河泛滥,洪水滔天,鼎盛一时的武集被洪水吞没,我先祖四处逃难,家谱尽失,自此家道中落,续谱之事一直耽搁。 今逢盛世,国泰民安,人心思源。为晓宗族之谱系,传国学之大义,有王氏守字辈牵头,寻脉络,访亲友,汇众声,集资料,编制此本《王氏家谱》,宣扬家风,以正道义,实乃大有意义之为。此书不仅是王氏族人智慧、力量与精神的继承和延续,更是王氏一门家风、家魂的砥砺和升华,定能起到追思先人,启迪今生,激励后人,树君子之风,行仁义之举,开万世基业之功效。

作为王氏家族的后人,缓缓翻阅着这本厚重的王氏家谱,探寻家族文明的源头与流程,祖先们慈爱的面容鲜活如在眼前。我仿佛看见,数百年来,王氏家族的族人们在这片广袤的黄土地上,昂起不屈的头颅,挺起倔强的脊梁,燃起炽热的心,向着光明的未来,风里雨里一步一步艰难地走来,直至今日的初成基业。斗转星移,今天的王氏后人们正在祖国的大江南北立志有为,奋发图强,代代风流写春秋,千秋万载耀荣光。读毕此书,神圣自豪的情绪,扬鞭奋进的使命感,大格局、大担当的情怀激荡胸中。这是一部血脉相连、魂魄相依的基因脉络,这是一番壮怀激越、勇往直前的奋斗历程,这是一篇大爱盈胸、休戚与共的亲情诗篇。读着,读着,我的眼泪就不自禁地掉了下来,掉在了喷发着细微墨香的字里行间,掉在了族人们共赴时艰、相濡以沫的大道途中。 拙浅文字不足以抒写对祖宗先辈恭敬、向往之万一,唯恐才疏学浅,有负重任。人生征程漫漫,唯愿吾辈及后人以忠孝礼仪之心,行仁义礼智之举,创光大家门、彪炳史册之业,上告祖宗,下慰族人,天地此心,日月可鉴。 此为序

E7公家族理事会第五次宗谱续修工作方案

xxxx骔岭陇卧xx氏朝xx公家族理事会第五次宗谱xx工作方案 国家有正史,地方有方志,家族有家谱。姓氏文化也是国家提倡研究的,家谱是族人血缘关系的记录,是社会文明进步的轨迹,对于研究姓氏文化、民俗民情、社会变革、经济发展、人口变迁等都有重要价值。通过修谱可发展宗情族谊,追本溯源,慎终追远,弘扬祖德,可创家族辉煌,展宗亲风采。为确保这次续修宗谱工作顺利进行,现特制定本实施方案。 一、xx的宗旨: 本次续修宗谱以“追本溯源,敬祖归族,弘扬祖德,振兴家族”为宗旨,做到继承与创新相结合,拓展思维,解放思想,与时俱进,勇于创新,使新的宗谱成为一部完整的家族史和教科书,用以感染、影响、教育族人,让族人高度了解、认识同姓同宗,手足相连,血脉相通的深刻意义,进一步形成爱国、爱族、爱家的向心力和凝聚力。 二、xx的原则 全族参与,深入挖掘;承前启后,新老衔接;力求全面,不漏不错;男女平等,一视同仁;规范编纂,与时俱进。 三、xx的内容: (一)序 (二)凡例 (三)检索 (四)xx溯源 (五)祖训、族规 (六)世系支脉: ①宗支世系图;②宗支世传。

(七)xx祠堂、墓碑(平面图) (八)xx(过去、现在): 圣旨、获奖情况、报道等; (九)传记(过去)简历(现在) (十)世录: 包括住址、单位、电话等; (十一)族人分布基本情况; (十二)附录: ①字辈;②芳名榜;③后记: 简述修谱意义、经过及梗概;④理事会成员名单;⑤补记。 (十三)题词、图片: 求精,经得起族人认可。 四、经费筹集和支出规定 (一)、男性每人出资基本金额10元; (二)、机关企事业单位(含离退休)男性每人出资基本金额200元; (三)、鼓励热心族人和有经济实力的族人踊跃捐资。捐资金额在100—499元的宗亲姓名载入宗谱功德榜;捐资金额500元及以上的宗亲姓名及照片载入宗谱功德榜。历届族长以及对家族事业贡献大的族人,可以免费收集本人照片载入宗谱功德榜。 (四)、谱书预定资金以每部200元收取,成册核算后多退少补。