基于委托代理理论的独立董事模型

Management

经管空间

108

2012年9月 https://www.360docs.net/doc/4014392709.html,

基于委托代理理论的独立董事模型分析

洛阳市职业技术学院 崔蓓

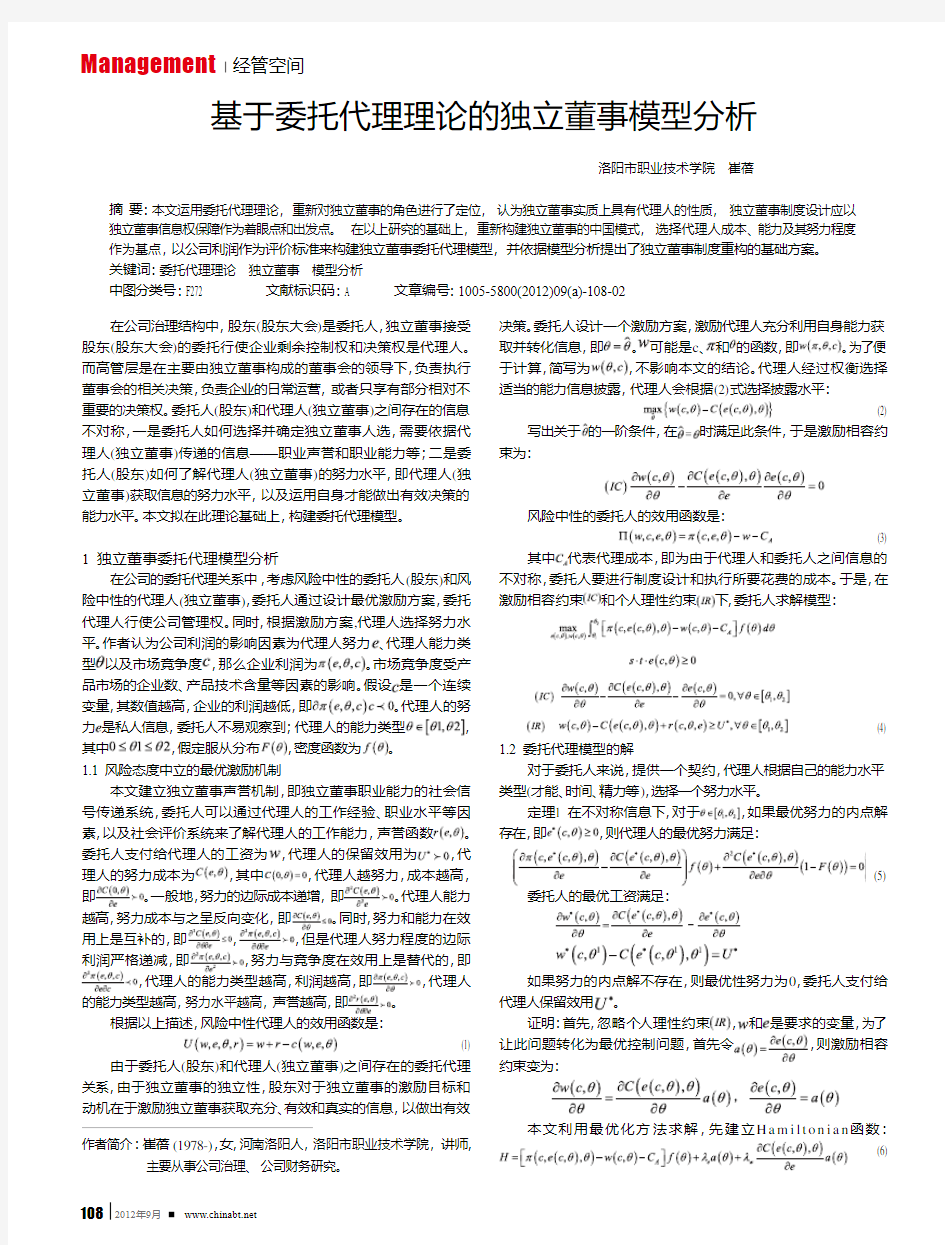

摘 要:本文运用委托代理理论,重新对独立董事的角色进行了定位,认为独立董事实质上具有代理人的性质,独立董事制度设计应以独立董事信息权保障作为着眼点和出发点。在以上研究的基础上,重新构建独立董事的中国模式,选择代理人成本、能力及其努力程度作为基点,以公司利润作为评价标准来构建独立董事委托代理模型,并依据模型分析提出了独立董事制度重构的基础方案。关键词:委托代理理论 独立董事 模型分析中图分类号:F272 文献标识码:A 文章编号:1005-5800(2012)09(a)-108-02在公司治理结构中,股东(股东大会)是委托人,独立董事接受股东(股东大会)的委托行使企业剩余控制权和决策权是代理人。而高管层是在主要由独立董事构成的董事会的领导下,负责执行董事会的相关决策,负责企业的日常运营,或者只享有部分相对不重要的决策权。委托人(股东)和代理人(独立董事)之间存在的信息不对称,一是委托人如何选择并确定独立董事人选,需要依据代理人(独立董事)传递的信息——职业声誉和职业能力等;二是委托人(股东)如何了解代理人(独立董事)的努力水平,即代理人(独立董事)获取信息的努力水平,以及运用自身才能做出有效决策的能力水平。本文拟在此理论基础上,构建委托代理模型。

1 独立董事委托代理模型分析

在公司的委托代理关系中,考虑风险中性的委托人(股东)和风

险中性的代理人(独立董事),委托人通过设计最优激励方案,委托代理人行使公司管理权。同时,根据激励方案,代理人选择努力水

平。作者认为公司利润的影响因素为代理人努力、

代理人能力类型以及市场竞争度,

那么企业利润为。市场竞争度受产品市场的企业数、产品技术含量等因素的影响。假设是一个连续

变量,其数值越高,企业的利润越低,即

。代理人的努力是私人信息,委托人不易观察到;代理人的能力类型,其中

,假定服从分布,密度函数为。1.1 风险态度中立的最优激励机制

本文建立独立董事声誉机制,即独立董事职业能力的社会信号传递系统,委托人可以通过代理人的工作经验、职业水平等因素,以及社会评价系统来了解代理人的工作能力,声誉函数。

委托人支付给代理人的工资为,

代理人的保留效用为,代理人的努力成本为,其中,代理人越努力,成本越高,

即

。一般地,努力的边际成本递增,即。代理人能力越高,努力成本与之呈反向变化,即

。同时,努力和能力在效用上是互补的,即,,但是代理人努力程度的边际

利润严格递减,即

,努力与竞争度在效用上是替代的,即,代理人的能力类型越高,利润越高,即,代理人

的能力类型越高,努力水平越高,声誉越高,即

。根据以上描述,风险中性代理人的效用函数是:

(1) 由于委托人(股东)和代理人(独立董事)之间存在的委托代理关系,由于独立董事的独立性,股东对于独立董事的激励目标和动机在于激励独立董事获取充分、有效和真实的信息,以做出有效决策。委托人设计一个激励方案,激励代理人充分利用自身能力获

取并转化信息,即

。可能是c 、和的函数,即。为了便于计算,简写为

,不影响本文的结论。代理人经过权衡选择适当的能力信息披露,代理人会根据(2)式选择披露水平:

(2)写出关于的一阶条件,

在时满足此条件,于是激励相容约束为:

风险中性的委托人的效用函数是:

(3)其中代表代理成本,

即为由于代理人和委托人之间信息的不对称,委托人要进行制度设计和执行所要花费的成本。于是,在

激励相容约束和个人理性约束下,

委托人求解模型:

(4) 1.2 委托代理模型的解

对于委托人来说,提供一个契约,代理人根据自己的能力水平类型(才能、时间、精力等),选择一个努力水平。

定理1 在不对称信息下,对于

,如果最优努力的内点解存在,即,则代理人的最优努力满足:

(5)

委托人的最优工资满足:

如果努力的内点解不存在,则最优性努力为0,委托人支付给代理人保留效用。

证明:首先,忽略个人理性约束,和是要求的变量,

为了让此问题转化为最优控制问题,首先令,则激励相容约束变为:

本文利用最优化方法求解,先建立H a m i l t o n i a n 函数:

(6)

作者简介:崔蓓(1978-),女,河南洛阳人,洛阳市职业技术学院,讲师,

主要从事公司治理、公司财务研究。

委托代理理论

从家族企业看委托代理理论 ——基于李锦记家族企业分析 摘要伴随着现代企业组织形式的出现而产生的两权分离, 导致了企业内部委托代理关系的产生。分析由于委托代理制而产生的代理风险、代理成本和内部人控制等问题及其原因,从公司治理结构视角探讨了如何在现代企业内部建立激励、监替和制约三个有效机制,以降低委托代理成本等问题。本文主要从委托代理理论的角度出发,基于香港李锦记集团的李氏家族,明晰了家族企业、委托代理理论概念,分析了治理家族对促进家业的意义。 关键字委托代理理论李锦记 一、委托代理理论概念 委托代理理论是公司治理理论的重要组成部分。委托代理理论的基本假设是: 各个人 (集团)都追求自身效用的最大化。但他们之间又需要相互合作。它所隐含的另一个假设是: 股东与经理人员之间存在潜在的利益冲突,代理问题的实质是所有权和控制权的分离, 委托人与代理人追求的目标并不一致。股东的目标是追求股东财富的最大化。而经理人员往往有自己的追求, 与股东所追求的目标并不完全相同。在公司治理问题中,企业委托人(所有者)希望以尽可能少的薪资水平使得企业经营代理人(职业经理人)尽全力工作以实现企业委托人的最大整体利益。而企业经营代理人(职业经理人)则在个人利益一定的情况下,选择尽可能少的努力,并尽可能多的占有或占用企业委托人(所有者)的企业资源。由于委托人与代理 人的信息不对称,双方博弈的结果是形成了一套剩余收益的分配机制。如果这套机制能够实 现双方理想的激励相容, 那么企业的健康发展就有了一个坚实的基础。但是在企业的现实运 行中,双方理想的激励相容情况往往难以实现,从而在很大程度上影响了企业的经营效率。 [1] 从委托代理理论的主要内容我们知道, 委托代理关系中存在利益不一致, 从而产生一系列的问题。在家族企业中,委托代理问题表现为两个方面:①从代理人的角度来说,家族企 业在用人机制上长期陷人了“先家庭后企业”的怪圈,不少企业首先考虑的是家族成员怎样安而不考虑这种对企业合不合理,对企业有没有利,能不能调动全体员工的工作积极性等. 用人机制任化,只讲求忠诚而非表现在用人上没有长远的计划,优秀人才自然不会向家族企业流动。商级科技和管理人才来到家族企业,是想寻找舞台实现自己的价值,而家族企业的创业者大权独揽,计划的随意性和亲朋好友的牵制使现代化管理也无从操作,在企业中得不到应有的地位、权利和薄重,商级人才只有选择离去。同②委托人的角度来说,在与代理人缔结契约之后,代理人获得一个由契约所赋予的独立的经营活动空间,并在相对独立地从事经营活动的过程中和他的经营伙伴缔结合同,这使得委托人、代理人之间的关系复杂化,由于监价技术、利益目标、信息结构等方面的原因,双方之间存在着信息不对称,代理人有可能利用偷懒和机会主义等败德行为为自己谋利益。 二、案例分析 香港李锦记集团就是亚洲地区一家历经四代的华人家族企业。李锦记集团由李锦裳先生 创建于1888年,其间历经李锦裳、李兆南、李文达、李惠民兄弟等四代,迄今已有118余年 的历史。目前李锦记集团已经发展成为多元化的经济实体和跨国公司,拥有亿万资产,其系 列产品扩展到100多种,且以强劲势头向房地产市场等领域发展。2005年4月,李锦记集团的 子公司——广东南方李锦记营养保健品有限公司同时获得由美国HewittAssociates 颁“2005

委托代理理论论文

委托代理理论的主要内容及其在会计中的应用探析 摘要:委托代理理论是现代企业理论的重要组成部分,委托代理问题也是国有企业改革的热点问题。信息不对称和利益不一致将导致代理成本的产生,实证代理理论和委托人—代理人理论正是为研究如何减少代理成本而形成的两个不同的研究方向,有其各自的特点和方法。当然该理论也存在缺陷。 关键词:委托代理关系;实证代理理论;委托人—代理人理论 委托代理理论产生于20世纪60年代末70年代初,当时的经济学家们不满于阿罗———德布鲁体系中的企业“黑箱”理论,开始深入研究关于企业内部信息不对称和激励的问题,希望更全面理解企业这种经济组织,从而形成了“现代企业理论”。基于委托代理关系产生的委托代理理论是现代企业理论的重要组成部分。 1.委托代理关系的产生 委托代理关系是随着企业所有权和控制权(经营权)的逐步分离而产生的。在18世纪,业主型企业占主导地位,企业主即是经营者,所有权和经营权合二为一,不存在委托代理关系。到了19世纪中期,在生产社会化程度日益提高和市场联系扩大的过程中,企业规模不断扩大,这就要求经营者不但要具备经营管理知识,而且要有专业的技术知识,才能有效的组织企业进行生产,在市场竞争中获胜。在这种情况下企业经营者的来源和组成结构就发生了变化,一批新兴的职业经理人员逐渐形成,成为所有者的代理人旧时的“企业主企业”演化为现代的“经理人员的企业”。 现代股份公司这种企业组织形式对委托代理关系的发展起到了极大的推动作用。因为股东数量庞大且分散,不能对企业进行直接的管理和支配,必须把企业委托给经理经营,而经理就是所有者(股东)的代理人,拥有经营决策权。Bert和Me ans指出:现代公司的发展已经发生了“所有与控制”的分离,公司实际上已经为由职业经理组成的“控制者集团”所控制。Chandler则称之为“经理人员资本主义的兴起和企业主资本主义的衰落过程。”笔者认为,委托代理关系正是在所有权和控制权分离的基础上产生的。 2. 委托代理理论的内涵与主要内容 2.1委托代理理论内涵界定 所谓委托—代理关系,就是一种契约关系,通过这一契约,一个人或一些人(委

委托代理理论

一、委托代理理论概念 委托代理理论是现代企业理论的重要组成部分,该理论是建立在企业所有权与经营权相分离的基础上,它强调委托人和代理人之间利益不一致并且存在信息不对称性。因此,委托代理理论研究的核心是由于委托人和代理人的目标函数不一致、信息不对称而产生所谓的“委托代理问题”。 二、委托代理理论的起源 委托代理理论的研究最早可追溯到亚当·斯密(1979),他是最早发现股份制公司中存在着委托代理的关系。他在《国富论》中指出:“股份公司中的经理人员使用别人而不是自己的钱财,不可能期望他们会有像私人公司合伙人那样的觉悟性去管理企业……因此,在这些企业的经营管理中,或多或少地疏忽大意和奢侈浪费的事总是会流行”。现代经典的委托代理理论起源于伯利和米恩斯(1932),他们指出企业所有者兼具经营者的做法存在着极大的弊端,倡导所有权和经营权分离,企业所有者保留剩余索取权,而将经营权利让渡。但是,此时的委托代理理论框架并没有真正建立起来,他们的理论还仅限于“两权分离”的问题。到了19世纪60年代末70年代初,一些经济学家开始深入“黑箱”内部,研究企业内的信息不对称和激励的问题,委托代理理论才真正发展起来。 三、委托代理问题表述 由于代理人委托人双方目标函数不一致,而且存在不确定性和信息不对称,代理人有可能偏离委托人的目标函数,而委托人难以观察并监督,就会出现代理人追求自身利益最大化而损害委托人利益的委托代理问题。 代理成本来源于管理人员不是企业的完全所有者这样一个事实。经济学的假设是人都是理性的效用最大化者,因为委托人和代理人的效用函数不一定总是相同,而且委托人与代理人之间存在着信息不对称性,因而使得两者之间的代理关系容易产生一种非协作。一方面由于委托人不可能对代理人做到完全激励,另一方面委托人对代理人实行监督的成本有可能大于其收益,不可能建立起完善的监督机制。 肯尼思·阿罗(1985)将委托代理问题区分为两种类型,道德风险和逆向选择。道德风险就是指代理人借委托人观察监督困难之机而采取的不利于委托人的行动。逆向选择就是代理人占有委托人所观察不到的信息,并利用这些私人信息进行决策。 因此,委托代理理论的中心任务是研究在利益相冲突和信息不对称的环境下,委托人如何设计最优契约激励代理人。 四、委托代理问题在中国的表现 委托代理理论对国有企业改革具有至关重要的理论和现实意义,改革开放前,我国实行高度集中的计划经济体制,国有企业是政府机关的附属物、是单一的全名所有制企业,由国家来统一支配、调拨。在这种体制下企业缺乏有效的激励机制,缺乏活力。企业资本难以流动。同时,国家作为非人格化的出资人机构和经营机构,难以满足资本对利益的追求,严重束缚了国有企业治理结构的合理化。 因此,我们必须依据现实和委托代理理论对国企进行再认识,重视对国有企业内部的基本关系并进行研究,解决好委托代理问题。下面对国企委托代理问题产生的原因进行分析:(1)、信息不对称是产生委托——代理关系问题的根本原因信息不对称对于委托代理机制来说是客观存在的,其表现可分为两个方面:一类是逆向选择问题。即卖主掌握着许多有关自身商品实际质量的私人信息。另一类是道德风险问题,其基本含义是在经济活动中,代理人比委托人更了解自己的能力、偏好、努力程度,更了解实际行业运作情况和公司内部情况,市场环境变化和企业外部环境,以及决策的风险与收益的相关信息。这些信息的掌握取决于一定的专业水平和实际操作能力,委托人很难获得,或者因为取得的成本太高而不得不放弃。因此立约的一方凭借信息优势可能会为最大程度增加自身利益而采取不利于他人的行动。这

委托代理理论案例

委托与代理理论 中国市场企业发展作为背景 、背景 农村孩子要想有出息,只有两条路:读书和打工。阿科选择了第 二条路,因为他的成绩不好,在这15 年里,他先是跟一个师傅学做木工3 年,出师后做了几年小木匠,再到江浙地区的家具厂做木工,后来在一个家具厂里学会了电脑绘图和设计欧式家具,并且从一个普通木工变成班长。去年年底,老板提拔他为经理,让他春节后招聘一批木工到厂里,同时设计一套管理体系。 从一个小学文化的小木匠,变身为管理十几个人的企业经理,阿 科的年收入大大增加了(应该比理论多),但是他也发现自己的知识远远不够了。企业理论与现实相结合,围绕企业的招聘、薪酬和管理等问题进行了多次对话。在理论和实践的交相辉映中,送给小木匠套有趣且有用的企业理论。 二、招聘 对话从招人开始。合格的员工能使管理事半功倍,因为只有好的 投入才有好的产出,更何况春节后是工人供给的高峰期。如果春节后招不到合适的工人,那么平时再去农村集中招人几乎不可能。

阿科:现在社会上很看重一个人的文凭。你说理论是不是应该尽可能招文凭高一点的,比如高中毕业生? 理论:未必。根据信号发射理论,文凭是显示能力的一种信号, 但未必适合于所有行业。你自己也是小学毕业,今天不是干得挺好吗?关键是,你们这个行业怎么判断一个人的专业水平呢? 阿科:哦,这个简单。就是问他有几年的木工经验。 理论:如果经验多的机会就多,那人家撒谎怎么办?比如,明明只干过一年木工活,但可能骗你说干了三年。你们这行也没有实习经 历证明啊。这样会导致你招到的人反而是没有足够工作经验的人,理论们把这种现象称为“逆向选择”。 阿科:但有一样东西是骗不了人的,就是工人手掌上的老茧。干活年份越久,肯定老茧越厚。同样是木工,拿刨子的和拿打孔机的又不同。而且木工的老茧长在手上的位置和其他行业的也不同。 理论:那就是理论们要的信号啊。如果是招干体力活的木工,那么看老茧肯定比看文凭更管用。好,现在理论们得到了企业理论的第一个原则。 原则一:看文凭不如看老茧

多任务委托代理模型下国企经理激励问题研究

多任务委托代理模型下国企经理激励问题研究① 袁江天1,2,张 维3,4 (1.南开大学经济学院,天津300071;21北方信托博士后工作站,天津300201; 31天津大学管理学院,天津300072;4.天津财经大学,天津300222) 摘要:运用多任务委托代理模型研究国企经理的最优激励合同后得出,若多工作任务努力的激励成本之间相互独立,那么激励相容条件下的各工作任务的最优业绩报酬也是相互独立的,且最优业绩报酬是绝对风险规避度、边际激励成本变化率和可观测变量方差的递减函数;而如果多工作任务激励成本是相互依存的,那么在激励相容条件下,政治性活动和满足上级偏好的最优激励合同为“门槛型激励合同”,即只有当国企经理所创造的业绩超过一定的“门槛值”时,对其的激励才是正向的,否则将是负向的.并且定量地给出了国企经理的“门槛型激励条件”. 关键词:国有企业;经理人激励;多任务委托代理模型;门槛型激励合同 中图分类号:F062.5 文献标识码:A 文章编号:1007-9807(2006)03-0045-09 0 引 言 关于企业经理激励问题最早的研究是T aussings和Baker在1925年完成的,但是与猜想不符的是,他们发现企业经营者报酬和企业业绩之间只有很小的相关关系[1].对此结果他们感到相当吃惊,于是呼吁加强研究以提示那些影响企业经理报酬的其他变量.在此之后,先后有委托代理理论、人力资本理论、劳动力市场理论、公司治理理论等,从不同角度对企业经理报酬与激励问题提出了自己的解释框架[2].居于主流的委托代理理论认为,企业所有者与经营者之间构成委托代理关系,由于两者之间信息不对称,为激励代理人为委托人努力工作,委托人应该以代理人工作绩效为依据向代理人支付报酬[3].但是传统的委托代理模型假定代理人只从事单一工作项目,代理人的努力选择也是一维的.模型证明了,如果委托人不能直接观测到代理的努力选择,代理人的报酬必须依赖于代理人努力下的经营业绩,因为只有这样,代理人才有积极性努力工作[4].企业理论认为,企业是一系列要素之间合同的纽结(a nexus of contracts)[5],并可简化为一个物质资本与人力资本(企业家才能和劳动力)的一种特殊契约[6].但对国有企业的经理来说,由于国有资本与国企经理之间的不对等契约关系剥夺了国企经理的剩余索取权,对国企经理的其中一个重要激励方式就表现为对企业的控制权激励[7,8].考虑到自己对企业的控制权来源于行政性的上级任命,而“如果失去了控制权,也就失去了一切”[9].公有制产权条件下控制权收益的不可补偿性和国企经理显性收入上边界的不可突破,造成了对国有企业控制权的争夺异常激烈.这样国企经理的行政性任命就使这场争夺演变为政治性争夺,而不是市场经济条件下普遍存在的企业控制权市场的争夺.这也就是“政企合谋”和国企经理的多任务委托代理的深层原因,导致国企经理在其岗位上所从事的工作绝不止经营性目标一项,而是至少包括了经营性目标、政治性目标、上级偏好等三个方面.经营性目标主要指企业价值(利润)最大化;政治性目标主要指维持“安定团结”、 “企业办社会”等特有的一些“社会责任”;上级偏好目标则主要指满足上级对自己工作的要求、维护上级的满意程度. 第9卷第3期2006年6月 管 理 科 学 学 报 JOURNA L OF M ANAGE ME NT SCIE NCES I N CHI NA V ol.9N o.3 Jun.2006 ①收稿日期:2005-10-10;修订日期:2006-04-25. 作者简介:袁江天(1970—),男,四川中江人,博士,北方信托与南开大学合作培养在站博士后.

供应链企业间的委托—代理关系.

供应链企业间的委托—代理关系 一.供应链企业间的委托—代理关系的提出及内容 最早提出委托代理(principaI-agent)概念的目的是为了研究股份制公司的管理体制问题。在股份制条件下,公司的所有权与经营权相分离,经理阶层代表股东行使管理职能。股东和经理层在利益上有时会不一致,但由于经理比股东更了解公司的信息,因此,经理可能做出与股东不相一致的行为。代理问题就是研究如何进行制度设计,使经理层在按自身利益最大化行动时,最大程度地实现股东的利益。委托代理问题是由当事人各方的信息不对称引起 的。信息不对称是指一方拥有另一方所没有的信息,拥有信息的一方称为代理方(agent), 缺乏信息的一方称为委托方(principaI)。信息不对称可以从时间和内容上划分。从发生的时间看,非对称可能发生在当事人签约之前(exante),也可能发生在签约之后(expOst);从内容上看,非对称可以是某些参与人的行动,也可能指某些参与人的信息或知识。因此,委托代理问题在经济生活中普遍存在,只要当事人各方在拥有的信息上具有不对等性,就存在着委托代理问题。政府和纳税人、公司和雇员、供方和需方等都存在代理问题。 二.应用实例 在市场交换中,存在着许多由于供应商和顾客的信息不对称,而引起的委托代理问题。NeIsOn研究认为,产品和服务具有经验属性(experienceattributes),其质量只有在购买之后才能发现。由

于顾客通常不能正确地辨别产品的质量,可能产生两个问题:第一,供应商不具备提供某种质量产品或服务的能力,而做出错误的质量承诺,而顾客又难以正确辨认供应商的能力,由此产生了有害选择(adverseseIectiOn)问题;第二,供应商可能在签约后采取欺骗行为,结果产生道德风险(mOraIhazard)问题。有害选择问题通常可以采用信号理论的方法解决,即利用某种信号揭示参与者的私有信息。例如,在汽车修理市场上,供应商通过某些不可回收(nOn-saIvageabIe)的投资(如设置标志等),显示其拥有较高的质量。因为低质量的供应商不愿意进行这方面的投资,通过这种方式就可以把高质量的供应商和低质量的供应商区分开来。道德风险问题则通过采用激励机制,如给予价格补偿,约束供应商的欺骗行为。三.供应链企业间的委托代理问题的特征 (l)供应链的企业间是一种合作竞争的关系 供应链的本质强调处于供应链上的企业间合作,强调企业集中资源发展其核心业务和核心竞争力,而对非核心业务则通过外包方式完成。供应链的思想与传统企业模式的根本不同在于,它改变了对产品链上其它企业的看法,供应链企业不再把它们看作是竞争对手,而是当作合作伙伴,为实现最终顾客满意的目标而进行协同生产,生产活动按整个供应链实行优化,而不是仅仅考虑本企业的利益。供应链企业间虽然强调合作,但也存在利益冲突,企业之间为分配合作带来的利益会展开竞争。因此,供应链企业的基础和目标是合作,但是由于它们利益主体的不同也存在竞争。研究供应链企业间的委托代理关系,就

代理理论与公司治理

委托代理理论出现的时代背景: 进入20世纪70年代后期到80年代,西方国家出现了新一轮的经济衰退,产品市场严重过剩,各国公司的管理重点从先前的生产控制转向风险控制,公司规模大大缩小甚至倒闭,从而引发了西方各国对公司治理问代理理论题的热烈讨论。 1、传统委托-代理理论与公司治理研究。 Jensen(1976)等人发表《企业理论:管理行为、代理成本与所有权结构》构建建立委托代理理论分析公司治理的基本框架。代理关系定义为一种契约,在这种契约下,一个人或更多的人(即委托人)聘用另一人(即代理人)代表他们来履行某些服务,包括把若干决策权委托给代理人。当股东与经理人员都是效用最大化者时,就有充分的理由相信,经理人员不会总以股东的最大利益行动,为了解决这个问题,股东必须给予经理人员适当的激励,以及通过提高约束代理人越轨活动监督费用,可使得双方利益偏差有限。另外,在某些情形下,为确保经理人员不采取某种危及股东的行动,由经理人员支付一笔费用(保证金)确保股东可以得到补偿。代理人的决策与使委托人福利最大化的决策之间会存在某些偏差,这种偏差是一种剩余损失。Jensen给出了代理成本的内容:(1)委托人的监督支出; (2)代理人的保证支付; (3)剩余损失。 委托—代理问题以及代理成本的出现来源于委托人与代理人之间的信息不完备和不对称,而这种不完备的信息导致双方无法签订完全契约,同时信息不对称迫使委托人向代理人支付租金(或进行转移支付),这些使得双方无法实现最优契约,最终选择次优契约均衡点(甚至是无效率契约均衡)。 2、传统委托—代理理论中的公司治理机制 1.内部控制机制对代理成本的降低 无法直接观察和判断经理人的努力程度和真实水平,这时所导致的双方信息差距就严重影响了契约均衡点的形成,解决这一问题的思路:一是让经理人自发的传递信息,二是通过内部控制机制的监督,股东通过观察来获取经理人的信息。 激励:在现代公司中,解决经理人在事后偷懒、内部交易等道德风险的重要机制设计是,在事前与经理人签订一份建立在可观测变量上的激励合约。所谓激励合约是通过在投资者(或董事会)与经理人之间订立隐性或显性合约,来实现把对经理人努力的补偿(年薪、股权或期权等)建立在企业业绩等可证实的指标上,从而使经理人在一定程度上,按照投资者的利益行事的一种激励手段。 监督:利用公司董事会与外部董事来监督经营者。由于在分散股权结构下,股东仅作为出资人不可能经常参与公司的经营活动和对经理人进行监督,所以股东将自身的权利赋予一个公司常设机构———董事会来代理他们对经理的经营活动进行监督,从而降低股东与经理人之间的信息不对称。有两个原因导致了董事会不能尽职:首先,事实上在股东与经理人员之间存在的信息不对称问题同样存在于股东与董事之间,董事很少拥有太多的公司股份,董事能否为股东利益着想很难得到保证;其次,在股权分散的情况下,往往经理人员对董事会成员的选举具有极强的影响力,董事会很容易被经理人员操纵。 2.外部控制机制对代理成本的降低。 通过市场竞争传递信号,从而能够对经理人员的效率和信息进行甄别。这种解决思路与80年代末发展起来的竞争理论相关联。竞争激励理论指的是竞争能产生一种非合同式的“隐含激励”( implicit incentives),这种隐含激励来自于三个方面的动力: (1)信息比较动力。竞争可以让企业经理人员的能力和努力程度更加充分公开,从而做到更有效的监督与激励经理人员。(2)生存动力。充分的竞争导致企业在市场中生存或死亡,经理

(完整版)委托代理理论综述.

一、委托代理理论概述 (一委托代理关系的产生 1933年,美国学者伯利(Berle和米恩斯(Means在《现代公司与私有财产》一书中,对美国200家大公司进行了分析,发现其中占公司总数量44%、财产的58%的企业是由并未握有公司股权的经理人员控制的,由此他们得出,现代公司的发展,已经发生了“所有与控制”的分离,公司实际上已经为由职业经理组成的“控制者集团”所控制。后来人们把这种现象称为“经理革命”。委托代理关系是随着企业所有权和控制权(经营权的逐步分离而产生的。所谓委托代理关系,就是指委托人把自己的事务交给其代理人代为处理而形成的委托人与代理人之间的责、权、利关系。 (二委托代理理论产生的历史背景 关于资本所有者与企业经营者之间的代理关系,亚当斯密早就有对这一问题的论述,他说:“在钱财的处理上,股份公司的董事为他人尽力,而私人合伙公司的伙员,则纯为自己打算。所以,要想股份公司的董事们监视钱财用途,像私人合伙公司伙员那样用意周到,那是很难做到的。疏忽和浪费,常为股份公司业务经营上多少难免的弊窦。” 委托代理理论是过去30多年里契约理论最重要的发展之一。19世纪60年代末70年代初一些经济学家不满阿罗—德布鲁体系中的企业“黑箱理论”而深入研究企业内部信息不对称和激励问题发展起来的。目前,被大家所公认的委托代理理论的主要创始人包括: 1996年的诺贝尔经济学奖得主英国经济学家莫里斯(Mirrless和2001年的诺贝尔经济学奖三个得主美国经济学家阿克尔洛夫(Akerlof、史宾斯(Spence、斯蒂格利茨(Stiglitz。他们的研究使经济学家们对实际市场经济运行机制的理解有了根本的改进。委托代理理论的中心任务是研究在利益相冲突和信息不对称的环境下,委托人如何设计最优契约激励代理人。 (三委托代理理论的假设前提

委托代理理论与业绩评价指标的选择

委托代理理论与业绩评价指标的选择 【摘要】文章从委托代理理论基本模型出发,通过详细讨论模型的假设设定、建立以及结论,进而研究委托代理理论对管理者业绩评价指标选择的启示,并从净利润与股价、财务指标与非财务指标、相对业绩评价指标三个方面对业绩评价指标的选择进行了具体探讨。 【关键词】委托代理理论;不对称信息;薪酬契约;业绩评价指标引言 美国经济学家Berle & Means(1932)在著名的《现代公司与私有财产》一书中开创性地提出“所有权与控制权相分离”的命题,指出:伴随着经济力量的集中,公司股权越来越分散,分散的股权使得所有权与控制权趋于分离。在现代公司中,公司的控制权实际上已经落入管理者手中。 由于所有权与控制权的分离,导致所有者与管理者之间信息不对称,所有者无法观察管理者的努力程度;同时,又由于两者的利益目标不一致,因此产生委托代理问题,特别是隐藏行动的道德风险问题。委托代理理论就是研究如何通过签订薪酬契约来控制道德风险问题,以减少代理成本。通过设计薪酬契约对管理者进行激励,以诱使其按照所有者的目标行事。在薪酬契约中,管理者业绩评价指标的选择至关重要,直接影响着激励机制实施的效果。因此,本文从委托代理理论的基本模型出发,对现代公司制企业中管理者业绩评价指标的选择作一些思考。 从理论的产生和发展过程来看,委托代理理论兴起于20世纪60年代末70年代初(Wilson,1969;Spence & Zeckhavser,1971;Ross,1973;Mirrlees,1974、1975、1976;Holmstrom,1979、1982;Grossman & Hart,1983)。其中,Holmstrom (1979)对委托代理理论的发展作了开创性的工作,为后来的委托代理理论奠定了基础。本文从委托代理理论基本模型的假设设定、模型建立及结论以及对管理者业绩评价的启示三个部分来研究委托代理理论与业绩评价指标的选择。 一、基本委托代理模型的假设设定 (一)符号设定 为叙述方便,本文作下列符号设定: ■表示代理人的行动①(工作努力还是不努力),即代理人在经营中的投入; ■表示自然状态(如市场需求变化等); x表示代理过程中的产出或代理绩效(如利润);

委托代理理论综述

、委托代理理论概述 (一)委托代理关系的产生 1933年,美国学者伯利(Berle )和米恩斯(MeanS在《现代公司与私有 财产》一书中,对美国200家大公司进行了分析,发现其中占公司总数量44% 财产的58%勺企业是由并未握有公司股权的经理人员控制的,由此他们得出,现 代公司的发展,已经发生了“所有与控制”的分离,公司实际上已经为由职业经理组成的“控 制者集团”所控制。后来人们把这种现象称为“经理革命” 代理关系是随着企业所有 。委托权和控制权(经营权)的逐步分离而产生的。所谓委托代理关系,就是指委托人把自 己的事务交给其代理人代为处理而形成的委托人与代理人之间的责、权、利关系。 (二)委托代理理论产生的历史背景 关于资本所有者与企业经营者之间的代理关系,亚当斯密早就有对这一问题的论述,他说:“在钱财的处理上,股份公司的董事为他人尽力,而私人合伙公 司的伙员,贝U纯为自己打算。所以,要想股份公司的董事们监视钱财用途,像私人合伙公司伙员那样用意周到,那是很难做到的。疏忽和浪费,常为股份公司业务经营上多少难免的弊窦。” 委托代理理论是过去30多年里契约理论最重要的发展之一。19世纪60年代末70年代初 一些经济学家不满阿罗一德布鲁体系中的企业“黑箱理论”而深 入研究企业内部信息不对称和激励问题发展起来的。目前,被大家所公认的委托代理 理论的主要创始人包括: 1996年的诺贝尔经济学奖得主英国经济学家莫里斯(Mirrless)和2001年的 诺贝尔经济学奖三个得主美国经济学家阿克尔洛夫(Akerlof)、史宾斯(Spence)、 斯蒂格利茨(Stiglitz)。他们的研究使经济学家们对实际市场经济运行机制的理解有了根本 的改进。委托代理理论的中心任务是研究在利益相冲突和信息不对称的环境下,委托人如何设 计最优契约激励代理人。

委托代理理论

一、委托代理理论概念 委托代理理论就是现代企业理论得重要组成部分,该理论就是建立在企业所有权与经营权相分离得基础上,它强调委托人与代理人之间利益不一致并且存在信息不对称性.因此,委托代理理论研究得核心就是由于委托人与代理人得目标函数不一致、信息不对称而产生所谓得“委托代理问题”。 二、委托代理理论得起源 委托代理理论得研究最早可追溯到亚当·斯密(1979),她就是最早发现股份制公司中存在着委托代理得关系.她在《国富论》中指出:“股份公司中得经理人员使用别人而不就是自己得钱财,不可能期望她们会有像私人公司合伙人那样得觉悟性去管理企业……因此,在这些企业得经营管理中,或多或少地疏忽大意与奢侈浪费得事总就是会流行"。现代经典得委托代理理论起源于伯利与米恩斯(1932),她们指出企业所有者兼具经营者得做法存在着极大得弊端,倡导所有权与经营权分离,企业所有者保留剩余索取权,而将经营权利让渡。但就是,此时得委托代理理论框架并没有真正建立起来,她们得理论还仅限于“两权分离”得问题。到了19世纪60年代末70年代初,一些经济学家开始深入“黑箱"内部,研究企业内得信息不对称与激励得问题,委托代理理论才真正发展起来。 三、委托代理问题表述 由于代理人委托人双方目标函数不一致,而且存在不确定性与信息不对称,代理人有可能偏离委托人得目标函数,而委托人难以观察并监督,就会出现代理人追求自身利益最大化而损害委托人利益得委托代理问题。 代理成本来源于管理人员不就是企业得完全所有者这样一个事实。经济学得假设就是人都就是理性得效用最大化者,因为委托人与代理人得效用函数不一定总就是相同,而且委托人与代理人之间存在着信息不对称性,因而使得两者之间得代理关系容易产生一种非协作。一方面由于委托人不可能对代理人做到完全激励,另一方面委托人对代理人实行监督得成本有可能大于其收益,不可能建立起完善得监督机制。 肯尼思·阿罗(1985)将委托代理问题区分为两种类型,道德风险与逆向选择.道德风险就就是指代理人借委托人观察监督困难之机而采取得不利于委托人得行动。逆向选择就就是代理人占有委托人所观察不到得信息,并利用这些私人信息进行决策. 因此,委托代理理论得中心任务就是研究在利益相冲突与信息不对称得环境下,委托人如何设计最优契约激励代理人。 四、委托代理问题在中国得表现 委托代理理论对国有企业改革具有至关重要得理论与现实意义,改革开放前,我国实行高度集中得计划经济体制,国有企业就是政府机关得附属物、就是单一得全名所有制企业,由国家来统一支配、调拨.在这种体制下企业缺乏有效得激励机制,缺乏活力。企业资本难以

公司金融 委托代理理论

第五专题资本结构:代理成本理论 20世纪70年代以来,随着企业理论的发展以及不确定性经济学、信息经济学、委托代理理论和契约理论等新的经济学研究方法在资本结构理论中的应用,以探讨MM定理是否存在的资本结构理论受到众多经济学家的挑战,资本结构理论获得了较大发展,步入新资本结构理论时期。新资本结构理论主要以资本结构委托代理论、资本结构信息经济学理论和资本结构证券设计理论的等构成。 新资本结构理论的最突出特征是认识到了信息不对称在资本结构决定中的主导作用。所谓信息不对称是指市场参与者占有的信息是不同的。在信息不对称分布下,拥有较少信息的一方希望通过各种手段去获取信息,而拥有信息优势的一方则通过输出对自己有利的信息获利。金融市场的买卖双方就存在着典型的信息不对称。比如,借方比贷方更清楚借贷抵押品的可靠性、管理层的勤俭程度和道德水准;对于外部投资者和债权人来说,企业家总是拥有一些不为他人所知的有关企业内部经营活动的内幕信息,这就使企业家在与外部投资者和债权人的抗争博弈中占有优势。 资本结构委托代理理论和资本结构信息经济学理论都是从信息不对称的角度来研究资本结构问题,但两种理论研究的问题是不同的,体现在:资本结构委托代理论研究的是金融契约事后信息不对称(即隐藏行动)导致的道德风险问题,分析企业融资方式选择和最优资本结构决定等问题;资本结构信息经济学理论研究的是金融契约事前信息不对称(即隐藏信息)导致的逆向选择问题,探讨企业资本结构、融资方式选择在克服逆向选择问题方面的信息传递功能以及对经济主体投资决策的影响。 本专题首先研究建立在委托代理理论基础上的资本结构委托代理理论。 一、企业融资中的委托代理关系 (一)企业理论中的委托代理理论 科斯(Coase,1937)在其著名的论文《企业的本质》中提出,“企业是生产要素的一组契约,其中每一种要素都以自我利益为驱动力”,这即是所谓的科斯的“企业是一种契约”的企业契约理论。围绕科斯 的“企业是一种契约”的思想,众多的经济学家从不同的角度发展了科斯的企业契约理论,形成了完整的企业委托代理论。 企业委托代理理论认为,企业是由构成企业的各利益相关主体(stakeholder)(包括外部的债权人、关联交易商、客户、内部股东、经营管理者和员工等)组成的共同组织,是这些利益相关主体之间缔结的

关于管理绩效_契约_理论和委托代理理论的一种模型_理论部分_

经济科学 1998年第1期 关于管理绩效、“契约”理论和 委托代理理论的一种模型(理论部分) 林长泉 (南京大学国际商学院 210093) 传统的“委托—代理”理论认为:当经理持有的公司股份小于100%时,就会存在着潜在的股东与经理(代理人)之间各自利益的矛盾;与此紧密相关的对管理阶层的绩效考核,也是近年来财务理论关心的首要问题。本文将以一种全新的角度,重新审视这一问题。如果我们的理论和模型能经得住现实数据的考证,那么,在解决此类问题时,我们将会得到一套行之有效的方案。 一、对传统理论的简析 企业性质的新理论,即“契约理论”现已广为流行。它将企业看成一种契约的网络,实际的和内含的合同使企业组织中的所有成员(经营者、所有者、债权人)的作用具体化,并规定了他们各自的权利、义务和在不同的激励或风险条件下的报酬。大多数成员要求有限的风险和稳定的报酬,而企业的所有者则承担所有的剩余风险,正因如此,所有者成为剩余索取者,有权占用各种资产和冲销各种成本后余下的企业盈利。虽然,契约减少了企业内部利益的冲突,但它不可能完全消除由于所有权和控制权(经营权)分离而产生的潜在利益冲突。在现代公司中,所有权一般广为分散,经理阶层事实上对公司具有控制权,所有者们当然希望经理代表其利益行事,然而经理有其自身利益,二者之间往往冲突。为了解决这种由于“委托—代理”而带来的问题,需要增设额外的代理成本:①限制这种经理行为的审计系统。②由经理作出的各种形式的契约保证。③组织系统的变更,以限制经理任意行事的能力。①与此相关,还有两种机制用于控制经理行为。一种是对经理的人力资本作出标价的劳动管理市场,经理市场的竞争导致不称职经理的更换。但是,大多数公司的股权极为分散,从而使得股东们通过董事会来行使他们对公司的控制变得十分困难。股东个人没有很大的投资来支持其花费时间和金钱去密切监控经理行为,这时第二种机制开始作用,即接管公司的市场会起作用。管理不善会导致该公司股价下跌,使公司面临被收购的风险。但是,这是一种“自杀”战术,没有哪位所有者愿意见到公司处于被收购的境地。“经理绩效计划”现在已广泛地被用来作为公司行政管理人员的政策的一部分,此计划有两个目标:①激励经理们竭尽全力充分利用其可控因素以使公司股价最大化。②这些 ①M BA必修核心课程编写组:《理财:资金筹措与使用》,中国国际广播出版社,第5—7页。

委托代理理论

委托代理理论 科斯的契约理论之后,契约理论有两条发展的主线:1.委托代理理论,其核心是设计一套有效的机制来激励代理人“说真话”和“不偷懒”。由于这个机制将所有可预见到的或然事件都涵盖在其中,是一个不需要再谈判的完全合同,因此这些理论也被称为完全契约理论。2,不完全契约理论。 第二章代理理论 现代企业的一个最重要的特征就是所有权与经营权的分离,由此产生了委托代理关系,所有者将其在企业产权中的经营权委托给经营者代理行使。由于所有者与经营者之间的信息不对称及利益差异,使得经营者的行为有可能偏离所有者的要求。代理理论的目的就是要设计出一系列契约,给代理人以激励和约束,使其行为与委托人的期望相一致,从而降低代理成本。 第一节委托代理理论 一、委托代理理论观点 最早讨论两权分离的理论(委托代理理论的前身)是从贝利和米恩斯(Herle&Mean。,1933)开始进行的实证研究中发展起来的,后继者鲍莫尔(Baumol, 1959)、马里斯(Marrris,1964)等人在此基础上又进行了发展。这个理论将企业所有者与经营者的关系描述成无私的信托交换忠诚关系:一方面,作为所有者的风险投资人将企业的资产委托给他们信得过又具备经营能力的代理人管理.不要抵押.不要担保.完全承担授权不当的全部损失和授权得当的全部收益;另一方面,经营者顺从、忠诚地履行他们的信托责任,在竞争性的即期和远期市场上,买人当前和未来的投人,卖出当前和未来的产出,按照使企业利润或价值实现最大化的要求组织生产经营,以此来为所有者谋利。如果他们做得不好,那么,他们就会被解除信托责任,甚至被追究法律责任。这种理论建立在无外部性、无个人利益冲突、无信息不对称、无交易成本的假定之上,是一种理想状态。 委托代理理论是在过去20年中发展起来的,对此做出开拓性贡献的人有威尔森(Wilson)、威廉姆森、罗斯、马里斯、霍姆斯特姆、格罗斯曼和哈特等人。这一理论的特点是首先放弃了经营者无私的假设,认为他们不仅有自己的利益(个人效用函数),而且追求的就是自己的利益,如在职消费、经理权威等;其次,这一理论放弃了完全信息的假定,认为所有者和经营者的信息是不对称的。因此,即使在最佳的风险和激励安排下,经营者也仍然能更多地偏向于自己的追求,正是在这个意义上,哈特认为委托代理理论为现代企业管理理论奠定了基础。 委托代理理论有其隐含的前提条件,即:(1)契约建立在自由选择和产权明晰化基础之上,维持契约的条件是代理成本小于代理收益;(2)拥有剩余索取权的委托人是风险中性者,从而不存在偷懒动机,即具有监督代理人行为的积极性;(3)由于剩余索取权具有可转让性,委托人通过行使退出权(或称“用脚投票”)惩罚代理人违约行为的威胁是可信的。在这样的条件下,委托代理理论重点研究如何设置一种能给代理人足够刺激和动力的机制或契约,使代理人在追求个人效用的同时实现委托人预期效用的最大化。 广义的委托代理关系泛指承担风险的委托人授予代理人某些决策权,并与之订立或明或暗的契约。狭义的委托代理关系专指公司的治理结构,即作为委托人的出资人授予代理人在契约(如公司章程)中明确规定的权利(如控制权),凡在契约中未经指定的权利(如剩余索取权),归属委托人。剩余索取权和控制权分离后,尽管会产生代理收益,但由于委托人与代理人效用函数的不一致性及信息的不对称性,就可能形成代理人利用自己的信息优势,采取旨在谋求自身效用最大化却可能损害委托人利益的机会主义行为。 二、委托代理问题 在委托代理关系里,对他方的行为承担一定的风险而获得监督他方的权力的一方,被称为委托方。相应地,代理方则是指不一定非为自己行为负责的一方,他不承担风险。委托代理的后果不仅取决于代理方的行为,同样也取决于委托方本身的行为,取决于两者之间一系列契约的签订和执行。 委托代理问题产生的原因在于委托人掌握的信息不够,自己去亲自谋划某件事情所带来的收益,还不如委托给一个代理人去办能带来更多的收益。因此,委托人就找代理人为自己的目标服务。但是,问题在于,代理人是否会一心一意地为委托人服务。从经济学角度来看,每个人都是具有有限理性的经济人,都有自己追求的个人效用目标,因此,代理人能否为委托人带来利益就成为一个问题。由于代理人掌握的信息较多,委托人掌握的信息较少,因此,实际上就会出现委托人不如代理人主动的情况。 这种信息不对称,主要表现在委托人与代理人之间的契约签订过程及签约后履行的过程中。从委托人的角度看,所谓使代理人全心全意地为委托人服务,实质上是设立一系列约束条件,签订一个最优契约,使委托人的利益最大化。 委托代理问题主要有因信息不对称和有限理性引起的四类问题,即信号传递、信息甄别、隐藏知识和隐藏行动。 1.信号传递 信号传递是指代理人知道自己的特征,由于信息是不完全的,委托人不知道他的特征,代理人为了显示自己的特征而选择某种信号,委托人在知道了代理人的特征以后,再与代理人签订契约。信号传递的典型例子是企业老板与雇员签订契约。雇员知道自己的能力,而老

委托代理模型

委托代理模型与激励机制分析 委托代理模型分析的核心是解决代理人的道德风险和逆向选择问题,而这一问题产生的根源是由于委托和代理人信息不对称。激励机制的设计原理是,委托人通过一种分配制度来奖励代理人提供更多的信息,以缩小委托人和代理人之间的信息不对称。激励机制实质是对于不完全合同的有益补充,诱使代理人决策目标和委托人利益目标趋向一致。 一、委托代理模型的的基本假设 代理人的生产函数: ()ε+=a a y (1) 式中:y (a )是可以观测的产出结果;a 是代理人的行动;ε是白噪声,()2,0~σεN 。 现在假定代理人的报酬()y w 是产出y 的线性函数: ()y b s y w ?+= (2) 式中,s 是代理人的固定报酬部分,如工资;b 是代理人的浮动报酬部分,如奖金率或利润留成率。 代理人获得的收益1p 为: ()()a c y w p -=1 (3) 式中,()a c 是代理人采取行动a 的成本,由定义可知,()00=c ,即代理人 不采取任何行动时成本为0;这时,()[]()()00==+=εεE E a y E ,即E ().0=y () a c 具有性质,()0>'a c ,()0>''a c 。 委托人获得的预期收益2p 为: ()()y w a y p -=2 (4) 委托人获得的经期收益)(2p E 为:

()()()[]()[]()[]()()w E y E y w E a y E y w a y E p E -=-=-=2 (5) 二、风险态度中立的最优激励机制 经济学的一个基本假设是:每一个人都是以最少的付出获得效益最大化为根本目标的。这里假设委托人和代理人都是理性的,所以委托人的目标是企业价值的最大化,在这里具体为委托人获得收益1p 的最大化;而委托人和代理人获得最大收益的基础是企业可以创造财富P 的最大化,可以简化为21p p p +=的最大化,下面的分析假定委托人和代理人的风险态度都是中立的,即他们都是为了自身利益的最大化。 1、代理人最优目标的实现 委托人预期收入有一个最低下限标准,现在假设委托人最小收益目标是2p ,所以有:()()2p y w a y ≥-,为了让代理人的收益最大化,即在满足委托人最低收益2p 的前提下1p 尽可能的高,有()()2p v w a v =-。即()[]()[]()22p y E p a y E y w E -=-=,这时代理人的期望收益为: ()()()()()()()a c p a E a c p y E a c w E p E --=--=-=221 (6) ()1p E 获得最大值的一阶条件,即代理人实现最优目标的条件是:()02='p E ,即为()1='FB a C 。 3、委托人代理人共同获得最大收益目标的实现 委托人和代理人共同获得最大收益目标的实现,即实现21p p p +=的最大化。由(3)、(4)式可得: ()()()a c a a c a y p p p -+=-=+=ε21 他们联合的期望收益为: ()()()()a c a a c a E p E -=-+=ε (8) ()p E 获得最大值的一阶条件,即委托人实现最优目标的条件是:()0='p E ,即为()1='FB a C 。

基于委托代理理论的独立董事模型

Management 经管空间 108 2012年9月 https://www.360docs.net/doc/4014392709.html, 基于委托代理理论的独立董事模型分析 洛阳市职业技术学院 崔蓓 摘 要:本文运用委托代理理论,重新对独立董事的角色进行了定位,认为独立董事实质上具有代理人的性质,独立董事制度设计应以独立董事信息权保障作为着眼点和出发点。在以上研究的基础上,重新构建独立董事的中国模式,选择代理人成本、能力及其努力程度作为基点,以公司利润作为评价标准来构建独立董事委托代理模型,并依据模型分析提出了独立董事制度重构的基础方案。关键词:委托代理理论 独立董事 模型分析中图分类号:F272 文献标识码:A 文章编号:1005-5800(2012)09(a)-108-02在公司治理结构中,股东(股东大会)是委托人,独立董事接受股东(股东大会)的委托行使企业剩余控制权和决策权是代理人。而高管层是在主要由独立董事构成的董事会的领导下,负责执行董事会的相关决策,负责企业的日常运营,或者只享有部分相对不重要的决策权。委托人(股东)和代理人(独立董事)之间存在的信息不对称,一是委托人如何选择并确定独立董事人选,需要依据代理人(独立董事)传递的信息——职业声誉和职业能力等;二是委托人(股东)如何了解代理人(独立董事)的努力水平,即代理人(独立董事)获取信息的努力水平,以及运用自身才能做出有效决策的能力水平。本文拟在此理论基础上,构建委托代理模型。 1 独立董事委托代理模型分析 在公司的委托代理关系中,考虑风险中性的委托人(股东)和风 险中性的代理人(独立董事),委托人通过设计最优激励方案,委托代理人行使公司管理权。同时,根据激励方案,代理人选择努力水 平。作者认为公司利润的影响因素为代理人努力、 代理人能力类型以及市场竞争度, 那么企业利润为。市场竞争度受产品市场的企业数、产品技术含量等因素的影响。假设是一个连续 变量,其数值越高,企业的利润越低,即 。代理人的努力是私人信息,委托人不易观察到;代理人的能力类型,其中 ,假定服从分布,密度函数为。1.1 风险态度中立的最优激励机制 本文建立独立董事声誉机制,即独立董事职业能力的社会信号传递系统,委托人可以通过代理人的工作经验、职业水平等因素,以及社会评价系统来了解代理人的工作能力,声誉函数。 委托人支付给代理人的工资为, 代理人的保留效用为,代理人的努力成本为,其中,代理人越努力,成本越高, 即 。一般地,努力的边际成本递增,即。代理人能力越高,努力成本与之呈反向变化,即 。同时,努力和能力在效用上是互补的,即,,但是代理人努力程度的边际 利润严格递减,即 ,努力与竞争度在效用上是替代的,即,代理人的能力类型越高,利润越高,即,代理人 的能力类型越高,努力水平越高,声誉越高,即 。根据以上描述,风险中性代理人的效用函数是: (1) 由于委托人(股东)和代理人(独立董事)之间存在的委托代理关系,由于独立董事的独立性,股东对于独立董事的激励目标和动机在于激励独立董事获取充分、有效和真实的信息,以做出有效决策。委托人设计一个激励方案,激励代理人充分利用自身能力获 取并转化信息,即 。可能是c 、和的函数,即。为了便于计算,简写为 ,不影响本文的结论。代理人经过权衡选择适当的能力信息披露,代理人会根据(2)式选择披露水平: (2)写出关于的一阶条件, 在时满足此条件,于是激励相容约束为: 风险中性的委托人的效用函数是: (3)其中代表代理成本, 即为由于代理人和委托人之间信息的不对称,委托人要进行制度设计和执行所要花费的成本。于是,在 激励相容约束和个人理性约束下, 委托人求解模型: (4) 1.2 委托代理模型的解 对于委托人来说,提供一个契约,代理人根据自己的能力水平类型(才能、时间、精力等),选择一个努力水平。 定理1 在不对称信息下,对于 ,如果最优努力的内点解存在,即,则代理人的最优努力满足: (5) 委托人的最优工资满足: 如果努力的内点解不存在,则最优性努力为0,委托人支付给代理人保留效用。 证明:首先,忽略个人理性约束,和是要求的变量, 为了让此问题转化为最优控制问题,首先令,则激励相容约束变为: 本文利用最优化方法求解,先建立H a m i l t o n i a n 函数: (6) 作者简介:崔蓓(1978-),女,河南洛阳人,洛阳市职业技术学院,讲师, 主要从事公司治理、公司财务研究。