高中生物-酶与ATP练习

高中生物-酶与ATP练习

一、选择题

1.下列关于酶的叙述,不.正确的是()

A.细胞内的酶都是在核糖体上合成的

B.酶能降低反应的活化能

C.所有的酶都具有专一性

D.酶可以在细胞外起催化作用

解析:酶大多数是蛋白质,但少数是RNA,RNA并非在核糖体上合成。

答案:A

2.细胞中的ATP是细胞的能量“通货”,关于“通货”的理解正确的是()

A.ATP中的能量来自于呼吸作用或光合作用

B.ATP水解形成ADP时产生的能量可转化为化学能、机械能、电能、热能等

C.能量通过ATP分子在吸能和放能反应之间循环流通

D.ATP和ADP可以相互迅速转化

解析:“通货”的正确理解是能循环流通,ATP是在吸能和放能反应之间起中介作用的流通货币。

答案:C

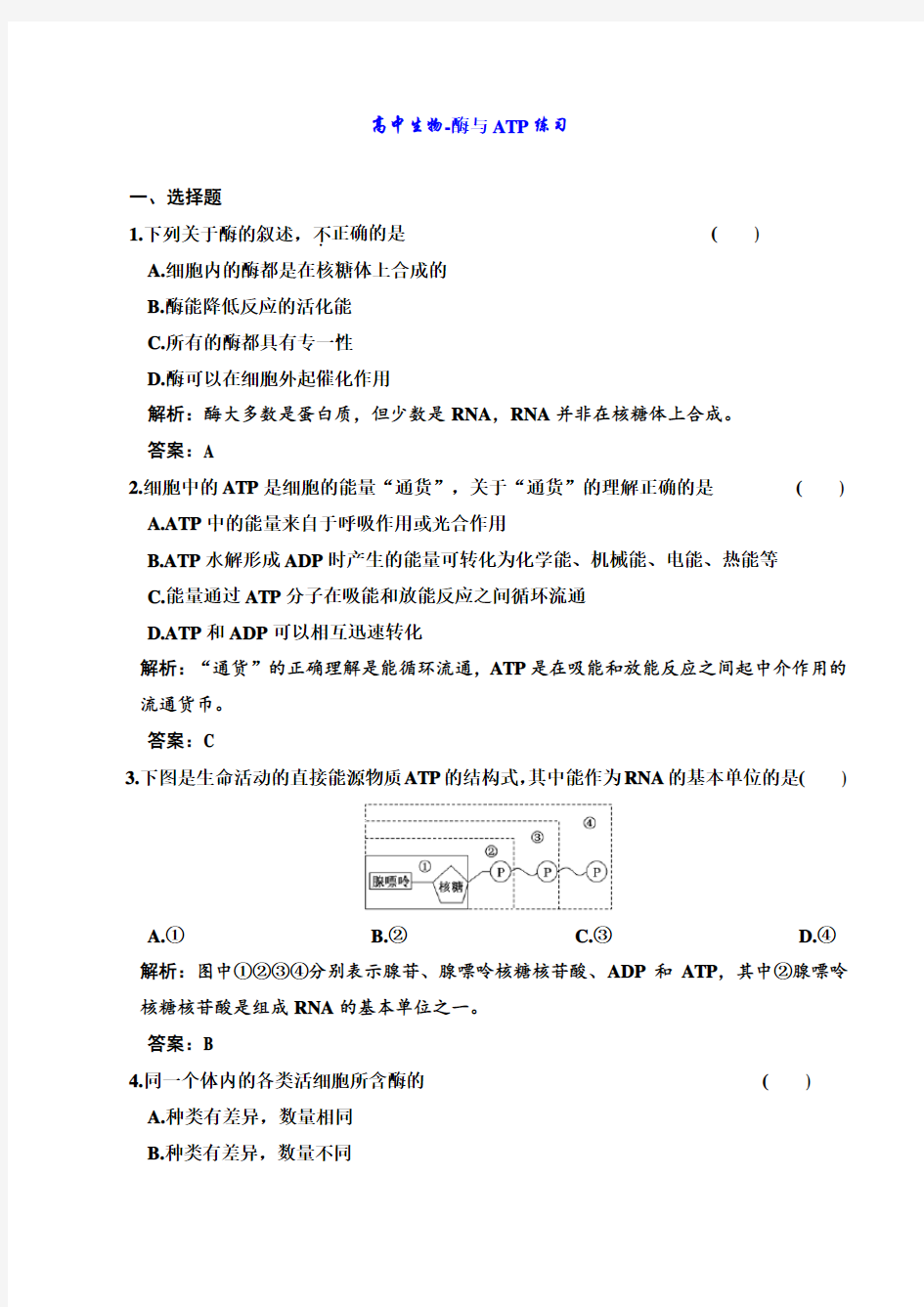

3.下图是生命活动的直接能源物质ATP的结构式,其中能作为RNA的基本单位的是()

A.①

B.②

C.③

D.④解析:图中①②③④分别表示腺苷、腺嘌呤核糖核苷酸、ADP和ATP,其中②腺嘌呤核糖核苷酸是组成RNA的基本单位之一。

答案:B

4.同一个体内的各类活细胞所含酶的()

A.种类有差异,数量相同

B.种类有差异,数量不同

C.种类无差异,数量相同

D.种类无差异,数量不同

解析:同一个体内不同的活细胞的生理功能不同,因而所产生的酶的种类有差异,数量也不同。

答案:B

5.下图表示某反应物剩余量随pH及温度的变化情况,正确的是()

A.在一定范围内,随着pH的升高,酶的活性先降低后升高

B.酶的最适pH是一定的,不随温度升高而升高

C.该酶的最适温度是37℃

D.随着温度的升高,酶的活性逐渐降低

解析:解答此题一定要看准曲线纵、横坐标的含义,横坐标是pH,纵坐标是反应物剩余量,所以,反应物的剩余量越多,说明酶的活性越低,反之则越高。

答案:B

6.能够促使脂肪酶水解的酶是()

A.脂肪水解酶

B.淀粉水解酶

C.蛋白质水解酶

D.DNA水解酶

解析:本题审题是关键,脂肪酶的化学本质是蛋白质,因此能够促使脂肪酶水解的酶是蛋白质水解酶。

答案:C

7.为了认识酶作用的特性。以3%的过氧化氢溶液为反应底物的一组实验结果如表所示。通过分析实验结果,能得出相应的结论。在下列有关结论描述中,从表中得不到实验依据的一项是()

方法观察结果

①常温下自然分解氧气泡少而小

②常温下加入Fe3+氧气泡稍多而

小

③常温下加入鲜肝提取液氧气泡极多而

大

④加入煮沸后冷却的鲜肝提取

液

氧气泡少而小

A.

B.从催化活性看,酶变性后就失活

C.从催化底物范围看,酶有专一性

D.从催化反应效率看,酶有高效性

解析:③和④对照说明酶有温和性,高温能使酶因变性而失去催化活性;③和②对照说明酶有高效性。因为底物只有一种,因此从该实验看不出酶有专一性。

答案:C

8.下列图中,①表示有酶催化的反应曲线,②表示没有酶催化的反应曲线,E表示酶降低的活化能。正确的图解是()

解析:酶催化作用的本质是降低反应的活化能,活化能是分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。酶虽然能降低反应的活化能,但却不会改变反应的平衡点。

答案:C

9.图中a,b,c曲线表示某种酶在不同处理条件下,催化某反应过程中生成物的量和反应时间的关系。解读此图可获得的信息是()

A.b 曲线的处理条件是此酶催化反应的最适条件

B.三条曲线的差异不可能是由于pH 不同造成的

C.三条曲线的差异可能是反应底物的量不同造成的

D.三条曲线的差异可能是处理温度的不同造成的

解析:三种处理条件下的最大生成量一样,说明三种条件下的反应底物的量相等;该图中影响达到最大生成量所用时间的因素可能是酶的剂量、温度和pH ,其中温度和pH 影响酶的活性。比较a 、b 、c 三条曲线可知a 曲线最先达到最大生成量,所以a 曲线处理条件下酶的活性相对较高,但不说明此条件为最适条件。 答案:D

10.下列关于ATP 的叙述,正确的是

( )

A.ATP 是细胞中的一种生物大分子物质

B.为满足对能量的需求,肌细胞中贮存大量ATP

C.ATP 中远离A 的高能磷酸键所含能量较少,所以易断裂

D.细胞内ATP 与ADP 相互转化的能量供应机制,是生物界的共性

解析:ATP 并非大分子物质,在细胞内也不能大量储存。ATP 中远离A 的磷酸键为高能磷酸键,所含能量较多。 答案:D

11.关于新陈代谢与酶、ATP 的关系,描述不.正确的是

( )

A.酶的种类具有物种差异性,而ATP 却无物种差异性

B.酶、ATP 都与新陈代谢密切相关,但两者的合成毫无关系

C.ATP 是保证新陈代谢正常进行的能源物质

D.酶能促使新陈代谢正常进行

解析:酶、ATP 是与新陈代谢密切相关的两类化合物,它们共同保证和促使新陈代谢正常进行。

酶――→催化新陈代谢――→供能

ATP

酶、ATP 两类化合物性质虽不同,但两者的合成紧密相关:酶的合成需要ATP 的供能,ATP 的合成需要酶的催化。酶是蛋白质或RNA 类物质,它们的合成与生物遗传物质有关,因而具有物种差异性;不同生物体内ATP 的有机结构是相同的,因而ATP 不具有物种差异性。

答案:B

12.图甲表示温度对淀粉酶活性的影响;图乙是将一定量的淀粉酶和足量的淀粉混合后,麦芽糖积累量随温度变化的情况。下列说法中不.正确的是()

A.T0表示淀粉酶催化反应的最适温度

B.图甲中,T a、T b时淀粉酶催化效率都很低,但对酶活性的影响有本质的区别

C.图乙中T b至T c的曲线表明随温度的升高,麦芽糖量不再上升,酶的活性已达到最大

D.图乙中A点对应的温度为T0

解析:甲图曲线表示酶活性随温度的变化,T a时淀粉酶的活性受到抑制,T b时高温破坏了淀粉酶的分子结构,酶失去活性,T0时酶活性达到最大,此温度是淀粉酶的最适温度。图乙中,A点表示酶促反应速率最大,此时对应的温度是T0;T b至T c时表示麦芽糖的积累量随温度升高不再变化,说明T b→T c时,酶已失活,酶促反应停止。

答案:C

二、非选择题

13.科学家从牛的胰脏中分离出一种由76个氨基酸组成的多肽Ub。研究发现Ub在细胞自我监测和去除某些蛋白质(如靶蛋白)的机制中扮演着重要角色。如果某个蛋白质被贴上Ub标签,就会被运送到细胞内的特定部位进行水解,如下图:

请回答问题:

(1)Ub合成过程需要脱去个水分子,Ub在(细胞器)中合成。

(2)若靶蛋白不与Ub结合,便不能被水解。①过程说明Ub的作用是识别并与之结合;图中显示完成①、②过程需要的必要条件是和能量。

(3)上述过程产生的氨基酸将最大限度地被细胞再次用于。

(4)去除某些蛋白质所利用的ATP是在处合成。

解析:Ub这种多肽含有76个氨基酸,在形成该多肽时脱掉了75个水分子,在水解时需要消耗的水分子数也是75个,Ub是多肽,其合成场所是核糖体;蛋白质分子若被贴上了Ub这个标签,就会被运送到细胞内的特定部位被水解掉,可见Ub的作用是识别靶蛋白并与之结合;由图可知①、②过程所需的必要条件是酶和ATP;上述过程中产生的氨基酸将最大限度地被细胞再次用于合成蛋白质;ATP的产生场所有线粒体和细胞质基质。

答案:(1)75核糖体(2)靶蛋白多种酶(3)合成蛋白质(4)线粒体、细胞质基质14.以下是探究“酸碱度对酵母菌酒精发酵酶促反应速率的

影响”的实验。

实验用具:烧杯、注射器8支、带有橡皮塞抽去空气的试管4支、干酵母粉、蔗糖、配制好的pH分别为5、6、7、8的缓冲液。

实验步骤:①用开水配制10%蔗糖溶液100 mL,冷却到室温(25℃)后,加入

4克干酵母粉,10 min后依次完成步骤②③④⑤,观察并记录。

实验记录:产生2 mL气体体积量(以针筒推柄上升的mL数为产气量,见图)所需的时间如下表:

pH 5 6 7 8

时间(s) 8 7 6 7.5

(1)完成实验步骤:

②。

③。

④。

⑤。

(2)实验结论:。

(3)回答问题:

①实验过程中为什么要等到蔗糖溶液冷却后再加入干酵母粉?。

②为什么要用注射器吸取溶液注入试管内?。解析:本题已经给出实验用具、开始的实验步骤以及可以通过记录针筒固定容积的变化所需的时间来确定pH对酶活性的影响。在设计实验步骤时,要遵循对照原则和单一变量原则。空着的4个步骤要求根据逻辑过程来填上,由于给出了4种不同pH的缓冲溶液,所以需要4支试管,然后用注射器吸取等量不同pH的缓冲溶液分别注入4支试管

中,再在4支试管中分别加入等量的含有酵母菌的蔗糖溶液,并开始计时,观察记录结果。在实验过程中将蔗糖溶液冷却的目的是防止温度过高将酵母菌烫死和使酶失活,用注射器吸取溶液是避免空气进入试管,保持试管内无氧的环境。

答案:(1)②取4支试管,分别标上A、B、C、D(或1、2、3、4)

③分别用注射器吸取不同pH的缓冲液各2 mL,分别注入4支试管内④分别用4支注射器吸取含有酵母粉的蔗糖溶液各2 mL,同时分别注入到上述4支试管内,并开始计时⑤当观察到每支试管上的注射器针筒推柄上升了2 mL时,记录所需要的时间(2)酵母菌酒精发酵酶促反应速率受溶液酸碱度的影响,pH为7时,酶促反应速率快,随pH的减小或增大,酶促反应速率都会减慢(3)①防止酵母菌死亡和酶遇高温失活(或变性)②避免空气进入试管,使试管内保持无氧状态

15.将某种玉米子粒浸种发芽后研磨匀浆、过滤,得到提取液。取6支试管分别加入等量

的淀粉溶液后,分为3组并分别调整到不同温度。如下图所示,然后在每支试管中加入少许等量的玉米子粒提取液,保持各组温度30分钟后,继续进行实验(提取液中还原性物质忽略不计):

(1)若向A、C、E三支试管中分别加入适量的班氏试剂或斐林试剂,沸水浴一段时间,观察该三支试管,其中液体颜色呈砖红色的试管是;砖红色较深的试管是,颜色较深的原因是;

不变色的试管是,不变色的原因是。

(2)若向B、D、F三支试管中分别加入等量的碘液,观察三支试管,发现液体的颜色都是蓝色,产生该颜色的原因是

。

(3)以上实验的三种处理温度不一定是玉米子粒提取液促使淀粉分解的最适温度。你怎样设计实验才能确定最适温度?(只要求写出设计思路)

解析:种子萌发时,要把大量的淀粉转化成小分子可溶性糖类(如麦芽糖)供生命活动利用,所以玉米子粒的提取液中含有淀粉酶。在A、C、E三支试管中,E试管的温度已经导致酶失活了,所以不会产生还原性糖,A和C试管中玉米子粒的提取液中的淀粉酶都可以催

化淀粉水解产生还原性糖,与斐林试剂发生反应产生砖红色沉淀,但是A中的温度比较低,所以酶的活性比较低,产生的还原性糖比较少,因此与斐林试剂作用而产生的砖红色比较浅。B、D、F各个试管中的淀粉不会或者不完全被水解掉,都会与碘液发生反应产生蓝色。实验的温度是20℃~100℃,20℃比40℃时的颜色要浅,说明酶活性的最适温度一定高于20℃,100℃时酶活性已经丧失,所以可以在二者之间设置一系列温度梯度进行实验,但是一定要注意实验的单因子变量原则和对照原则,只是改变温度,而其他条件保持一致,最终通过观察与上述试剂发生颜色反应的程度为指标,来确定酶的最适温度。答案:(1)A和C C淀粉酶在40℃时活性相对较高,淀粉酶催化淀粉水解产生的还原糖多E酶失活(2)剩余的淀粉遇碘变蓝(3)在20℃和100℃之间每隔一定温度设置一个实验组,其他实验条件保持一致。以反应液和上述试剂(或答碘液或答班氏试剂或答斐林试剂)发生颜色反应的程度为指标确定最适温度。