如何填写所得税申报表填报

如何填写企业所得税申报表

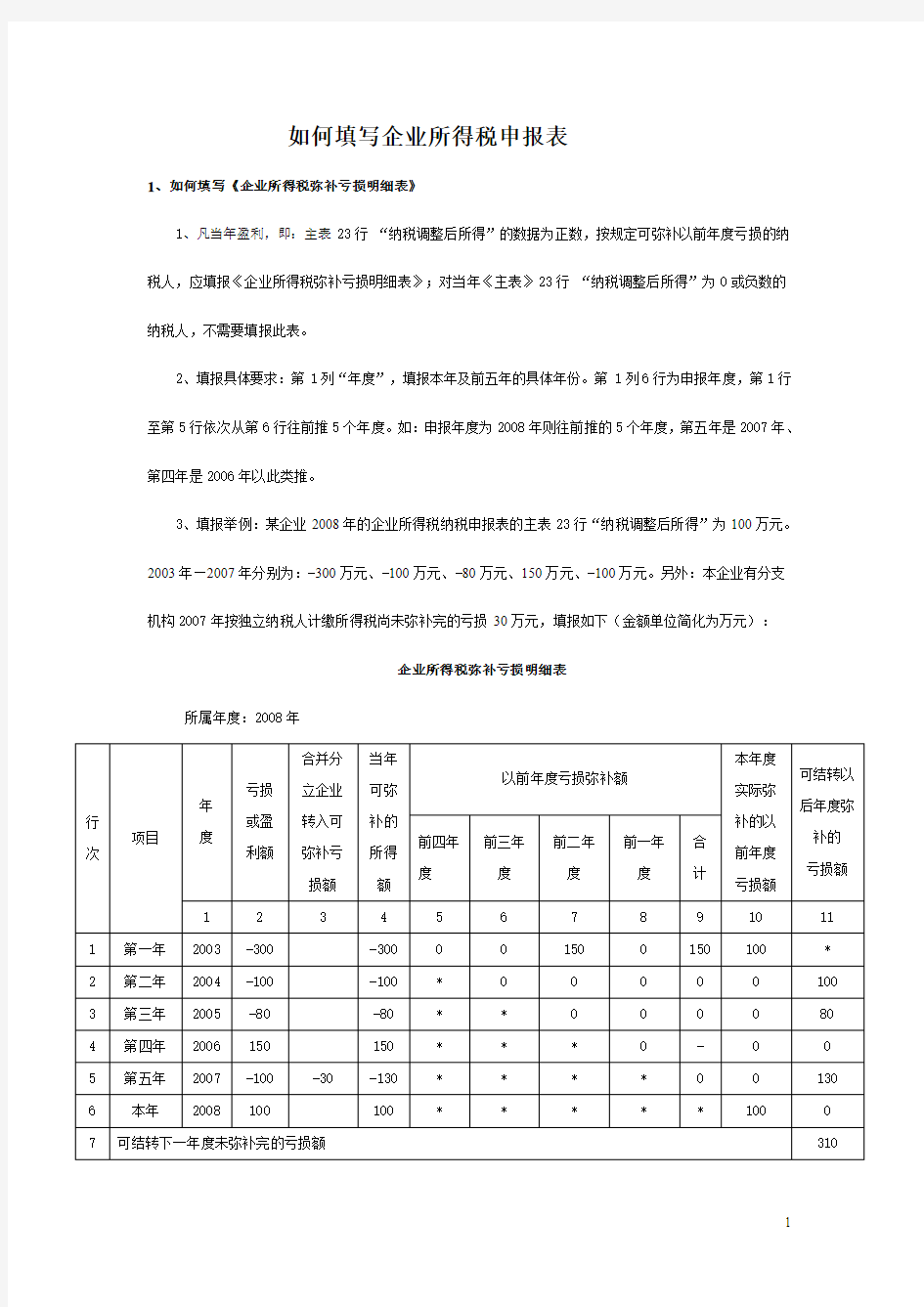

1、如何填写《企业所得税弥补亏损明细表》

1、凡当年盈利,即:主表23行“纳税调整后所得”的数据为正数,按规定可弥补以前年度亏损的纳

税人,应填报《企业所得税弥补亏损明细表》;对当年《主表》23行“纳税调整后所得”为0或负数的

纳税人,不需要填报此表。

2、填报具体要求:第1列“年度”,填报本年及前五年的具体年份。第1列6行为申报年度,第1行

至第5行依次从第6行往前推5个年度。如:申报年度为2008年则往前推的5个年度,第五年是2007年、第四年是2006年以此类推。

3、填报举例:某企业2008年的企业所得税纳税申报表的主表23行“纳税调整后所得”为100万元。

2003年—2007年分别为:-300万元、-100万元、-80万元、150万元、-100万元。另外:本企业有分支

机构2007年按独立纳税人计缴所得税尚未弥补完的亏损30万元,填报如下(金额单位简化为万元):

企业所得税弥补亏损明细表

所属年度:2008年

行

次项目

年

度

亏损

或盈

利额

合并分

立企业

转入可

弥补亏

损额

当年

可弥

补的

所得

额

以前年度亏损弥补额

本年度

实际弥

补的以

前年度

亏损额

可结转以

后年度弥

补的

亏损额

前四年

度

前三年

度

前二年

度

前一年

度

合

计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 第一年2003 -300 -300 0 0 150 0 150 100 *

2 第二年2004 -100 -100 * 0 0 0 0 0 100

3 第三年2005 -80 -80 * * 0 0 0 0 80

4 第四年2006 150 150 * * * 0 - 0 0

5 第五年2007 -100 -30 -130 * * * * 0 0 130

6 本年2008 100 100 * * * * * 100 0

7 可结转下一年度未弥补完的亏损额310

此表主要体现的是:第一年(2003年)到本年(2008年)弥补后,还有50万元亏损额不能体现在“可结转下一年度未弥补完的亏损额”中。

2、如何填写《企业所得税纳税申报表(A类)》

《企业所得税年度纳税申报表(A类)》及其附表适用于实行查账征收的企业所得税居民纳税人年度纳税申报,由一张主表24张附表构成。附表一至附表六和主表有关行次存在勾稽关系,称为一级附表;附表七至附表十一和附表三有关行次存在勾稽关系,称为二级附表。申报表填写顺序原则上应为二级附表、一级附表、主表。附表十二为关联业务往来报告表,企业填写完成主表和附表一至十一后,根据对话框“是/否存在关联关系和关联交易”的选择来判定是否填写附表十二。

主表前13行“利润总额计算”的数字均取自企业会计账簿和会计报表资料。会计与税法的差异(包括收入类和扣除类、永久性和时间性)通过一张附表进行纳税调整来,集中体现。

申报表的应纳税所得额的计算是按照“会计利润总额+(-)纳税调整额+境外应税所得弥补境内亏损-弥补以前年度亏损”公式设计的,即应纳税所得额等于“企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额”。

根据纳税人执行的不同会计标准,在填报年度纳税申报表有不同的要求。如第13行“利润总额”的计算,适用《企业会计准则》的企业,其数据直接取自《利润表》;实行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的企业,其《利润表》中项目与申报表不一致的部分,应当按照申报表要求进行填报,但调整后申报的“利润总额”应与利润表的“利润总额”一致。

新

一、申报主表

一、报表结构介绍

该表为单栏式结构。从结构上看分为三大部分:表头、表体及附列项目。其中:表头项目反映纳税人的基本信息及申报税款所属期。表体项目反映企业所得税税款的计算过程,包括利润总额、应纳税所得额、应纳税额的计算和附列资料四个部分。附列项目反映纳税申报过程中征纳双方法律责任,包括纳税人声明签章、中介机构代理签章及税务机关核受理签章三个部分。

二、与其他表的关系

除个别行次需通过手工填写外,其他行次是通过附表数据带入或根据表内逻辑关系计算。本期累计实际已预缴的所得税额、弥补以前年度亏损、减免所得税额等重要行次填报时,必须与主管税务机关征管系统内相应数据保持一致,否则,申报将无法通过。

三、填报注意事项

1、“利润总额计算”项目的填报

主表中1-13行为会计利润的计算,这部分内容和新企业会计准则利润表内容是一致的,实行新准则的企业其数据直接取自《利润表》即可,实行企业会计制度和小企业会计制度的,要根据本申报表项目的要求进行调整后填报,但要保证最终的利润总额一致。如《利润表》上的其他业务利润应拆分为“其他业务收入”填入“营业收入”,“其他业务成本”(支出)填入“营业成本”;又如资产减值损失,实行企业会计制度和小企业会计制度分别计入营业

外支出、管理费用、投资收益等科目,填表时应分析填入“资产减值损失”。

2、“应纳税所得额计算”项目的填报

主表的14-25行为应纳税所得额的填报,这里注意三个主要变化:

(1)新申报表将不征税收入、免税、减计收入、免税项目所得、加计扣除和抵扣应纳税所得额等税收优惠项目直接列入纳税调减项目。老申报表则将“免税所得”列入“弥补亏损”后减除,即将减免所得税额列入应纳所得税额后减除,也就是说如果企业弥补亏损后,没有所得额的将不能享受税基式减免优惠。新申报表将这些项目直接计入纳税调减项目,在“纳税调整后所得”之前扣除,这样无论企业是否有应税所所得,这些项目都可以在当年作为税前扣除,直接减少所得额或扩大当年度亏损。

(2)新申报表中境外所得可以弥补境内亏损。纳税人在计算缴纳企业所得税时,其境外营业机构的盈利可以弥补境内营业机构的亏损。即当“利润总额”加“纳税调整增加额”减“纳税调整减少额”减“以前年度待弥补亏损”后为负数时,企业境外应税所得可以用于弥补境内亏损,最大不得超过企业当年的全部境外应税所得,但是境外亏损不得用境内所得进行弥补。而原企业所得税法规定,企业境外业务之间的盈亏可以互相弥补,但企业境内外之间的盈亏不得相互弥补。

(3)“境外应税所得弥补境内亏损”中的境外应税所得应为企业实际取得的境外所得,不应包括已在境外缴纳的所得税款。

四、具体项目填报

1、第1行“营业收入”

取自附表一(1)《收入明细表》第2行,即按照会计规定确认的主营业务收入和其他业务收入。视同销售收入不再此行反映,而在附表三《纳税调整项目明细表》第2行“视同销售收入”中体现,属于税法与会计差异的内容。业务招待费、广告费和业务宣传费支出扣除限额的计算基数仍是营业务收入、其他业务收入和按税收规定视同销售确认的收入之和,取自附表一(1)《收入明细表》第1行“销售(营业)收入合计”。

2、第8行“公允价值变动收益”

实行企业会计制度和小企业会计制度的企业一律不填。

3、20行“加计扣除”

税法第三十条,企业的下列支出,可以在计算应纳税所得额时加计扣除:开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用;安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资。

(1)企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。除法律另有规定外,摊销年限不得低于10年。(2)对企业共同合作开发的项目,凡符合条件的,由合作各方就自身承担的研发费用分别按照规定计算加计扣除。

(3)对企业委托给外单位进行开发的研发费用,凡符合相关条件的,由委托方按照规定计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。

文件依据:《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发〔2008〕116号)

案例:某企业08年度有三项研发项目,其中A项目为自主研发,当年度发生研发费用210万元;B项目为与另一企业合作研发,按照合作研发协议需要承担50%的研发费用200万元;C项目为受托研发,发生研发费用100万元。假设企业无其他纳税调整事项,没有享受其他所得税优惠,当年度企业会计利润为:

(1)会计利润=250万元,

应纳税所得额=250-(210+200)×50%=45万元

(2)会计利润= 150万元,

应纳税所得额=150- (210+200)×50%=-55万元

(3)会计利润= -50万元,

应纳税所得额=-50- (210+200)×50%=-255万元

4、21行“抵扣应纳税所得额”

相关政策:创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的,可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。企业亏损不能抵扣,以应纳税所得税额抵扣到0为限,与加计扣除不同。

5、22行“境外应税所得弥补境内亏损”

相关政策规定:纳税人在计算缴纳企业所得税时,其境外营业机构的盈利可以弥补境内营业机构的亏损。

注意点:以前年度的亏损,在弥补顺序上可以考虑先用境内所得弥补,后用境外所得弥补;用境外所得弥补时可先用来源于低税率地区的境外所得弥补。

6、23行“纳税调整后所得”

>0,继续计算应纳税额

=0,为零申报

<0,为可结转以后年度弥补的亏损额;

7、24行“弥补以前年度亏损”

根据附表四《企业所得税弥补亏损明细表》第6行第10列

8、25行“应纳税所得额”≥0

小型微利企业的判定指标之一

9、第29行:“抵免所得税额”

填列纳税人购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额,其设备投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免;当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度结转抵免。(当年只能抵到0)

金额=当年减免税审批信息+“专用设备抵免所得税台帐”结转以后年度抵免额

10、第41行:纳税人以前纳税年度汇算清缴多缴的税款尚未办理退税、并在本纳税年度抵缴的所得税额。

11、第42行:纳税人以前纳税年度损益调整税款、上一纳税年度第四季度或12月预缴税款和汇算清缴的税款,在本纳税年度入库所得税额。

二、附表一(1)《收入明细表》

一、报表结构介绍

本表分为两部分:本表分为两部分:第一部分为销售(营业)收入合计,包括营业收入和视同销售收入合计,营业收入分为主营业务收入和其他业务收入;第二部分为营业外收入。

二、与其他表的关系

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及企业会计制度、企业会计准则等核算的“主营业务收入”、“其它业务收入”和“营业外收入”,以及根据税收规定应在当期确认收入的“视同销售收入”,填报本表,并据以填报主表第1行、第11行,附表三第2行。

三、填报注意事项

1、本表数据直接来源于企业会计数据,除视同销售收入外,其他数据应根据会计核算结果进行填报。

2、企业会计核算不作为销售核算,而在税收上作为销售、确认收入的销售行为在本表第13行“视同销售的收入”反映,并填报附表三第2行。

3、第3行“主营业务收入”项目中包括“销售货物”、“提供劳务”、“让渡资产使用权”和“建造合同”四栏,纳税人在填报时应对照具体项目填报。

4、对营业税按差额收入收取的广告业、旅游业等,其主营业务收入按全额填列。

四、具体项目填报

1、第3行“主营业务收入”:根据不同行业的业务性质分别填报纳税人在会计核算中的主营业务收入。对主要从事对外投资的纳税人,其投资所得就是主营业务收入。

财税差异分析:

《会计制度》规定,企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品产品的,以实际取得的银行存款或现金计入销售收入,按组合销售产品的实际成本结转。国税函[2008]875号文规定:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入。

例如:某商场电视机售价为5000元,微波炉售价为500元。“五一”搞促销,凡节日期间购买电视机者,送微波炉一台。电视机进价为4500元,微波炉进价为400元。

根据国税函[2008]875号文规定按公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入,则电视机确认销售收入为:4545元=5000×(5000/5500);微波炉确认销售收入455元。这种计算方法与会计核算有差异,会计核算按主营业务收入--电视机销售收入5000元入帐,同时结转电视机及微波炉的成本4900元,毛利为100元,与875号文计算结果一致。为简化起见,该类业务可从会计核算。

2、第13行:填报“视同销售的收入”。视同销售是指会计上不作为销售核算,而在税收上作为销售、确认收入计缴税金的销售货物、转让财产或提供劳务的行为。

有关税收规定:

(1)所得税实施条例规定企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务。

(2)《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函【2008】第828号)规定:

企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。将资产用于生产、制造、加工另一产品;改变资产形状、结构或性能;改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);将资产在总机构及其分支机构之间转移;上述两种或两种以上情形的混合;其他不改变资产所有权属的用途。

企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。用于市场推广或销售;用于交际应酬;用于职工奖励或福利;用于股息分配;用于对外捐赠;其他改变资产所有权属的用途。

企业发生视同销售情形时,属于企业自制的资产,应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入;属于外购的资产,可按购入时的价格确定销售收入。

3、第14行“非货币性交易视同销售收入”:执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》的纳税人填报发生的非货币性交易,按照税收规定应视同销售确认收入的金额。

《会计制度》规定:

(1)概念

非货币性交易,是指交易双方以非货币性资产进行的交换(包括股权换股权,但不包括企业合并中所涉及的非货币性交易)。这种交换不涉及或只涉及少量的货币性资产。货币性资产,

是指持有的现金及将以固定或可确定金额的货币收取的资产,包括现金、应收账款和应收票据以及准备持有至到期的债券投资等。非货币性资产,是指货币性资产以外的资产,包括存货、固定资产、无形资产、股权投资以及不准备持有至到期的债券投资等。

(2)判断标准

在确定涉及补价的交易是否为非货币性交易时,收到补价的企业,应当按照收到的补价占换出资产公允价值的比例等于或低于25%确定;支付补价的企业,应当按照支付的补价占换出资产公允价值加上支付的补价之和的比例等于或低于25%确定。其计算公式如下:

收到补价的企业:收到的补价/ 换出资产公允价值≤25%

支付补价的企业:支付的补价/ (支付的补价+ 换出资产公允价值) ≤25%

(3)入账价值的确认

以非货币性交易换入的资产,如果不涉及补价,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为换入资产入账价值,不确认收益。

如果涉及补价,支付补价的企业,应当以换出资产账面价值加上补价和应支付的相关税费,作为换入资产入账价值;收到补价的企业,应当以换出资产账面价值减去补价,加上应确认的收益和应支付的相关税费,作为换入资产入账价值。换出资产应确认的收益按下列公式计算确定:

应确认的收益= (1 - 换出资产账面价值/ 换出资产公允价值) ×补价

税法规定:非货币性资产交换应按公允价值确认收入。公允价值是指照同期换出商品的公允价值(市场销售价格)。属于企业自制的资产,应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入;属于外购的资产,可按购入时的价格确定销售收入。没有参照价格的,应按成本加合理利润的方法组成计税价格。

如换出资产为存货的,应当作为销售处理,以其公允价值确认收入,同时结转相应的成本;如换出资产为长期股权投资的,换出资产公允价值与其账面价值的差额,计入投资损益。如进行非货币性资产交易的固定资产、无形资产帐面价值与计税成本有差异的,还需在附表三中作纳税调整。

A公司2008年以存货500件换B公司机器设备一台。A公司的存货成本价450元/台,同期销售价500元/台。B公司的机器设备原价55000元,帐面净值为40000元,市场价50000元。(A公司与B公司没有关联关系)双方不支付补价。

如B公司执行会计制度,账务处理为:

借:固定资产清理40000

累计折旧15000

贷:固定资产55000

借:存货40000

贷:固定资产清理40000

税务处理:

B公司执行会计制度,此项交易不支付补价不确认当期损益,换入资产的入帐价值等于换出资产的帐面价值加相关税费。税收上应视同销售确认收益10000元,因此必须进行调整:按换出资产的公允价值即50000元确认视同销售收入填报此行“非货币性交易视同销售收入”,视同销售成本40000元填入附表二(1)13行。

4、第15行“货物、财产、劳务视同销售收入”

执行《企业会计制度》或《小企业会计制度》的纳税人,填报将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,按照税收规定应视同销售确认收入的金额。在填报本行时应特别注意,会计核算中已作为销售处理的事项,如执行《企业会计制度》已将自产产品用于利润分配且已按制度规定记作销售的,本行也不再填报。

万元。

5、第18行“固定资产盘盈”:填报纳税人在资产清查中发生的固定资产盘盈数额。

执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》的纳税人根据案例1:某公司执行会计制度,2008年将自产产品用于业务招待费支出,产品成本为50,000.00元,同期售价为100,000.00元。企业账务处理为:

借:管理费用----业务招待费67,000.00

贷:库存商品50,000.00

应交税金—应交增值税(销项税额)17,000.00

税收处理:应分解为两项业务处理。一是视同销售处理;二是业务招待费扣除的税务处理。在视同销售方面,视同销售收入为100,000.00元,销售成本为50,000.00元,应做纳税调增50,000.00元。因此本表第15行“货物、财产、劳务视同销售收入”填报100000.00元,50000元填入附表二(1)14行“货物、财产、劳务视同销售成本”。在业务招待费扣除方面,企业实际支付的业务招待费应为117,000.00元(100,000.00+17,000.00)。应按税前扣除的规定进行列支。

案例2:某公司通过民政部门捐赠一批棉衣给灾区A企业,成本价为80万元,市场价为100万元;

捐赠方会计与税法差异分析:

棉衣为自产

(1)会计处理:

借:营业外支出80

贷:库存商品80

(2)需要确认视同销售收入100万元,视同销售成本80万元,确认了20万元的利润。(3)捐赠的调整:

①捐赠限额≥可扣除的捐赠支出

如捐赠限额为150万元,可扣除的捐赠支出100万元,附表三40行其他调减20万元。会计上只扣除了80万元的成本,税收上因为视同销售了,可确认100万的扣除且未超限额。

②捐赠限额<可扣除的捐赠支出

如捐赠限额为90万元,可扣除的捐赠支出100万元,附表三40行其他调减10万元。

如捐赠限额为70万元,可扣除的捐赠支出100万元,会计上扣除了80万元的成本,超支了80-70=10万元,附表三28行“捐赠支出”调增10 万元。

6、第19行“处置固定资产净收益”:填报纳税人因处置固定资产而取得的净收益。

根据“营业外收入”科目中处置固定资产净收益明细帐分析填报。

这里应注意:纳税人作为商品销售的固定资产不在本行填报,在主营业务收入中填报。

7、第20行“非货币性资产交易收益”:填报执行《企业会计制度》和《小企业会计制度》实现的与收到补价相对应的收益额。与第14行“非货币性交易视同销售收入”所反映的内容不同。

8、第24行“政府补助收入”:填报纳税人从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括执行会计制度的纳税人“补贴收入”科目核算的内容。

9、第25行“捐赠收入”:填报纳税人接受的来自其他企业、组织或者个人无偿给予的货币性资产、非货币性资产。

财税差异分析:

会计制度规定:企业受赠资产计入“资本公积”科目。

税收规定:企业取得的接受捐赠收入,应当在实际收到受赠资产时确认收入的实现。

纳税人受赠资产计入“资本公积”科目的必须在附表三3行“接受捐赠收入”进行纳税调整

增加处理。

三、附表二(1)《成本费用明细表》

一、报表结构介绍

本表分为三部分:第一部分为“销售(营业)成本合计”,包括主营业务成本、其他业务成本和视同销售成本;第二部分为“营业外支出”,主要填报企业发生的固定资产盘亏、罚款支出、非常损失、捐赠支出等内容;第三部分为期间费用,主要填报企业当期发生的销售(营业)费用、管理费用和财务费用。

二、与其他表的关系

据以本表填报主表第2行、第4行,第5行、第6行、第12行和附表三第21行。

三、填报注意事项

1、本表数据除视同销售成本外,均应根据会计核算结果进行填报,涉及财税之间的差异在附表3中做纳税调整处理。

2、对于房地产企业,在填报本表第3行“销售货物成本”时,其数据来源于会计科目中的“销售成本”或“主营业务成本”,但是由于房地产行业的特殊性和销售成本核算财税存在的差异性,纳税人应注意在附表三中做纳税调整。

3、纳税人在本表中填报的“主营业务成本”、“其他业务成本”和“视同销售成本“应与附表一(1)收入明细表中的“营业收入合计”、“其他业务收入”和“视同销售收入”对应行次的数据配比。

四、具体项目填报

1、第3行至第6行:“销售货物成本”、“提供劳务成本”、“让渡资产使用权”、“建造合同成本”。

第3行至第6行由纳税人根据不同行业的业务性质分别填报。

注意事项:

(1)转让处置固定资产、出售无形资产(所有权的让渡)所发生的成本费用属于“营业外支出”,不在本行反映。

(2)根据国税函〔2008〕875号《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》第二条规定、企业在各个纳税期末,应采用完工进度(完工百分比)法确认提供劳务收入,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前纳税期间累计已确认劳务成本后的金额,结转为当期劳务成本。如果纳税人财务核算的提供劳务成本与本规定有差异,应在附表三中做纳税调整处理。

2、第8行至第11行:“材料销售成本”、“代购代销费用”、“包装物出租成本”、“其他”。纳税人根据会计核算中“其他业务支出”的具体业务性质分别填报本表第8至11行的数据,第8行-第11行除特殊情况外,数据应分别与附表一(1)《收入明细表》的“第9行-第12行“对应行次的数据配比。第11行“其他”项目,填报纳税人按照会计制度应在“其他业务支出”中核算的其他成本费用支出。

注意事项:

(1)第9行“代购代销费用”,如果代销企业采用的是买断式代销,则商品销售成本在本表第3行填列。企业如果已将代购代销活动中发生的人工费用、办公费用、日常经营费用等计入了“管理费用”、“营业费用”等科目,则不在本行中单列。

(2)根据《企业所得税法实施条例》第18条、19条、20条规定,利息收入、租金收入和特许权使用费收入是按照对方应付款项的日期确认收入的实现,但支付利息、租金和特许权使用费的企业原则上按权责发生制原则确认成本费用。

3、12行:视同销售成本

视同销售是指会计上不作为销售核算,而在税收确认销售收入并结转成本计缴税金的销售货物、转让财产或提供劳务的行为。

(1)每一笔被确认为视同销售的经济业务,在确认计算应税收入的同时,均有与此收入相配比的应税成本;

(2)视同销售成本仍然根据资产的帐面价值填报,但若该资产用作捐赠、宣传广告、业务招待等支出,其捐赠、宣传广告、业务招待等支出数应为计税成本而非会计核算的支出额。(3)房地产企业将建造的商品房转做固定资产,不再视同销售处理。

4、13行:“非货币性交易视同销售成本”

数据来源:本行填报与附表一(1)14行“非货币性交易视同销售收入”对应的视同销售成本。包括执行《企业会计制度》纳税人发生的非货币性交易,按照税收规定应视同销售确认收入所对应的资产计税成本金额。

5、14行:“货物、财产、劳务发生视同销售成本“

本行填报纳税人将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利以及利润分配等视同销售收入所对应的销售成本。

注意事项:纳税人如在会计核算中已对上述视同销售业务作销售收入处理并结转销售成本的,则本行不再填列。如在会计处理时未确认销售收入也未结转销售成本的,本行根据货物、财产、劳务的计税成本填报。

6、第16行:“营业外支出”

“营业外支出”科目核算企业发生的与其生产经营无直接关系的各项支出,如固定资产盘亏、处置固定资产净损失、出售无形资产损失、债务重组损失、计提的固定资产减值准备、计提的无形资产减值准备、计提的在建工程减值准备、罚款支出、捐赠支出、非常损失等。第16行=第17+18+19+20+21+22+23+24行,并据以填入主表第12行。

财税差异分析:

(1)“营业外支出”科目中核算的税收滞纳金;罚金、罚款和被没收财务的损失;公益性捐赠以外的捐赠支出;赞助支出;未经核定的准备金支出;与取得收入无关的其他支出不得税前扣除。

(2)在计算资产的处置损失时,税务处理应扣除资产的计税成本,而“营业外支出”核算的损失是扣除会计上确认的资产的帐面价值,两者可能存在差异。

注意事项:

(1)“营业外支出”是税收与会计存在较大差异的项目,但本行按照会计核算的项目及金额填报,会计处理与税收处理的差异在附表三进行调整。

(2)“营业外支出”中核算的固定资产、无形资产的非正常损失需要到税务机关办理相关手续后准予税前扣除,否则也形成会计与税收的差异。

(3)“营业外支出”中核算的固定资产、无形资产的非正常损失及处置损失涉及的的资产帐面价值与计税成本可能有差异,这种差异也在附表三进行调整。

7、第17行“固定资产盘亏”

本行填报纳税人按照会计制度规定在营业外支出中核算的固定资产盘亏数额。

注意事项:对盘亏的固定资产,应向税务机关办理相关手续后准予扣除。

8、第18行“处置固定资产净损失”

本行填报纳税人按照会计制度规定在营业外支出中核算的处置固定资产净损失数额。

会计制度:由于出售、报废或者毁损等原因而发生的固定资产清理净损益,计入当期营业外收支。固定资产清理后的净损失,区别情况处理:属于生产经营期间由于自然灾害等非正常原因造成的损失,记入“营业外支出──非常损失”科目;属于生产经营期间正常的处理损

失,记入“营业外支出──处置固定资产净损失”科目。

税收政策规定:固定资产正常报废发生的损失,直接申报扣除。固定资产提前报废(包括固定资产发生永久或实质性损害)发生的损失,在报经主管税务机关批准后方可扣除。

9、第23行“捐赠支出”

填报纳税人在“营业外支出”科目中实际发生的捐赠支出数。

财税差异分析:

税收政策规定:企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。企业所得税法第九条所称公益性捐赠,是指企业通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门,用于《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠。

两个例外:

(1)自2008年5月12日起,对企业、个人通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门向受灾地区的捐赠,允许在当年企业所得税前和当年个人所得税前全额扣除。

《财政部海关总署国家税务总局关于支持汶川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》(财税[2008]104号)

(2)向奥运会、残奥运会、好运北京捐赠,准予在计算企业应纳税所得额时全额扣除。《财政部国家税务总局关于第29届奥运会补充税收政策的通知》(财税[2006]l28号)

对于企业在营业外支出中列支的捐赠支出和税法允许扣除的捐赠支出存在的差异,在附表3中做纳税调整处理。

10、第28行“财务费用”

会计规定:财务费用是企业筹集经营性资金而发生的费用。包括利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费以及其他非资本化支出等。

四、《纳税调整项目明细表》

一、填报依据

(一)填报依据和内容

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条规定:“在计算应纳税所得额时,企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的,应当依照税收法律、行政法规的规定计算。”填报纳税人按照会计制度核算与税收规定不一致的,应进行纳税调整增加、减少项目的金额。

(二)会计与税收差异分类

所得税汇缴的纳税调整来自于会计核算与税收规定的差异,纳税调整并不是错误。会计核算与税收规定的差异,分为永久性差异和时间性差异。

时间性差异,是指由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利润与应纳税所得额的差异。时间性差异是由于税法与会计确认的时间不同而产生的暂时性差异(会计准则中称为“暂时性差异”),从涉及事项整个过程来看税收与会计总体处理上并不存在差异。比如固定资产折旧,因税法规定的折旧年限与会计处理不同,而产生某一年度折旧额的不同,但从该固定资产在整个使用寿命中计提的折旧来看,总的折旧额是相同的,并不存在差异。

永久性差异,是指某一会计期间,由于会计制度和税法在计算收益、费用或损失时的口径不同,所产生的税前会计利润与应纳税所得额之间的差异。这种差异在本期发生,不会在以后各期转回。如税收罚款、滞纳金,会计上作为营业外支出在利润中扣除,但税法规定不得在税前列支。

二、报表结构介绍

(一)纳税调整项目

本表纵向调整项目按照“收入类项目”、“扣除类项目”、“资产类调整项目”、“准备金调整项目”、“房地产企业预售收入计算的预计利润”、“特别纳税调整应税所得”、“其他”七个大项分类填报汇总。

“收入类调整项目”:“税收金额”扣减“账载金额”后的余额为正,填报在“调增金额”,余额如为负数,填报在“调减金额”。其中第4行“3.不符合税收规定的销售折扣和折让”除外,按“扣除类调整项目”的规则处理。“调增金额”和“调减金额”的填报大家只需了解即可,技术上已作自动计算处理。

“扣除类调整项目”、“资产类调整项目”:“账载金额”扣减“税收金额”后的余额为正,填报在“调增金额”,余额如为负数,将其绝对值填报在“调减金额”。“调增金额”和“调减金额”大部分技术上已作自动计算处理。

(二)数据栏

数据栏分别设置“账载金额”、“税收金额”、“调增金额”、“调减金额”四个栏次。“账载金额”是指纳税人在计算主表“利润总额”时,按照会计核算计入利润总额的项目金额。“税收金额”是指纳税人在计算主表“应纳税所得额”时,按照税收规定计入应纳税所得额的项目金额。“调增金额”和“调减金额”均不得出现负数。

三、与其他表的关系

附表三属于一级附表,附表五至附表十一是附表三“纳税调整项目明细表”有关行次的详细反映,和附表三存在一定的勾稽关系,是二级附表,附表三有关数据直接来源于二级附表。在填报时应先填写二级附表,再填写附表三。

附表三最终调整结果,即本表55行的第3列和第4列,分别填入主表的第14行和15行。

四、具体项目填报

(一)收入类调整项目

1、第2行“1.视同销售收入”

填报内容:填报会计上不作为销售核算,税收上应确认应税收入的金额。

填报方法:第3列“调增金额”取自附表一(1)《收入明细表》第13行,第1列“账载金额”、第2列“税收金额”和第4列“调减金额”不填。

具体见附表一(1)13行-16行次的填报说明。

2、第3行“2.接受捐赠收入”

填报内容:填报纳税人将接受捐赠的资产记入资本公积核算应进行纳税调整的金额。

财税差异:会计规定,企业接受捐赠的资产,计入“资本公积”核算。税法规定:纳税人接受捐赠的资产全额并入当期的应纳税所得额,纳税人应在实际收到捐赠资产的当期确认收入的实现。同时税法规定,企业取得的捐赠收入金额较大(占应纳税所得50%及以上的),并入一个纳税年度缴税确有困难的,经主管税务机关审核确认,可以在不超过5年的期间内均匀计入各年度的应纳税所得(以前政策规定,有新的从新)。

填报方法:如果存在取得捐赠收入金额较大而分期计入应纳税所得情形的,本行填入的是取得捐赠收入的总额,通过第19行“18.其他”的3列、4列进行调整。“调增金额”为以前年度接受捐赠而分期摊入本期应纳税所得额的金额,“调减金额”为取得捐赠总额已填入第3行需要分摊计入以后年度应纳税所得额的金额。该暂时性差异事项,纳税人和税务机关均应设立管理台帐,详细记录差异的产生及转回,直至差异为0。

填报举例:甲企业2008年收到乙关联企业捐赠的5台旧数控机床,公允价值100万元,甲企业帐务处理为:

借:固定资产1000000

贷:资本公积1000000

附表三第3行“2.接受捐赠收入”第2列、第3列分别填入100万元,如果甲企业当期取得的捐赠收入超过应纳税所得额(假设180万元)的50%,按规定可以在5年内递延确认收入。在19行“其他—捐赠收入分期确认”项下4列“纳税调减”80万元。以后的第2-第5年,该事项每年应纳税调增20万元。

3、第4行“3.不符合税收规定的销售折扣和折让”

填报内容:填报不符合税收规定的销售折扣和折让以及销售退回应进行纳税调整的金额。财税差异:会计规定:企业销售商品发生的销售退回、其相关的收入、成本等一般应直接冲减退回当期的销售收入和销售成本等。税法规定:税法与会计对销售折扣和折让的处理基本一致,只是税法规定销售额和折扣额必须在同一张销售发票上注明,才可按折扣后的销售额计算征收所得税;如果将折扣额另开发票,则不得从销售额中减除折扣额。纳税人发生销售折让和销售退回时,需要取得购货方税务机关开具的红字发票通知单,据此开具红字发,冲减退回当期销售商品收入。

不满足税法规定的条件,则可能产生“不符合税收规定的销售折扣和折让”。

填报方法:第1列“账载金额”填报纳税人销售货物给购货方的销售折扣、折让和退回金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定可以税前扣除的销售折扣和折让。第3列“调增金额”自动计算出第1列与第2列的差额。第4列“调减金额”不填。

4、第5行“4.未按权责发生制原则确认的收入”

填报内容:填报会计确认收入的条件和方法与税法不一致而需要进行纳税调整的时间性差异。

财税差异:包括两类差异,一是会计按照谨慎性原则确认收入、税收不承认谨慎性原则;二是会计处理按照权责发生制原则确认收入,计税时按照收付实现制确认的收入等形成的差异。

根据淮安企业的实际,主要关注以下两种差异:

(1)利息收入、租金收入、特许权使用费的确认。会计规定:遵循权责发生制原则,在相应归属期间确认收入。税法规定:对利息收入、租金收入、特许权使用费收入表述为合同规定应付款的日期。

(2)流转税返还、补贴收入的确认。会计规定:按权责发生制确认收入。税法规定:按照收到当期确认收入的实现。

填报方法:第1列“账载金额”填报会计核算确认的收入;第2列“税收金额”填报按税收规定确认的应纳税收入;第3列“调增金额”和第4列“调减金额”自动计算出第1列与第2列的差额。

5、第6行“5.按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益”

填报内容:填报会计与税法对权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益不同规定产生的差异。

该行为执行《企业会计准则》的纳税人填写。

填报方法:第4列“调减金额”取自附表十一《股权投资所得(损失)明细表》第5列“权益法核算对初始投资成本调整产生的收益”的“合计”行的绝对值。第1列“账载金额”、第2列“税收金额”和第3列“调增金额”不填。

6、第7行“6.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益”

填报内容:填报会计与税法对权益法核算长期股权投资持有期间的投资损益不同规定产生的差异。

财税差异:会计规定:(1)在权益法核算下,长期股权投资持有损益是按照应享有或应分担

的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。(2)在成本法核算下,企业确认的投资收益,仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部份,作为初始投资成本的收回,冲减投资的账面价值。(3)投资企业的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额处理,按一定期限平均摊销,冲减当期投资收益。税法规定:按照被投资方作出利润分配决定日期确认收入的实现,并将其确认为免税收入。税法上不确认股权投资差额摊销形成的投资收益。

填报方法:第3列“调增金额”、第4列“调减金额”根据附表十一《股权投资所得(损失)明细表》分析填列,附表11中的第10列,为正数,进行纳税调减,第10列为负数,进行纳税调增。第1列“账载金额”和第2列“税收金额”不填。

7、第11行“10.确认为递延收益的政府补助”

填报内容:填报纳税人收到不属于税收规定的不征税收入、免税收入以外的其他政府补助,会计上计入递延收益,税收规定应计入应纳税所得额征收企业所得税而产生的差异应进行纳税调整的数据。

财税差异:《企业会计准则》规定,计入“递延收益”核算的政府补助,可在相关资产使用寿命内平均分配,或在补偿以后期间的相关费用或损失时,计入当期损益。税法规定:财税(2008)151号文件规定,企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。

填报方法:第1列“账载金额”填报会计核算的账面金额;第2列“税收金额”填报税收规定的收入金额;第3列“调增金额”填报按照税收规定应纳税调整增加的金额;第4列“调减金额”填报按照税收规定应纳税调整减少的金额。

填报举例:A公司于2008年1月1日经科技部门批准了补贴申请,共补贴款项120万元,补偿科技项目为期2年的相关费用,合同签订日拨付120万元。

A公司的账务处理如下:

(1)2008年1月1日,实际收到拨款120万元:

借:银行存款 1 200 000

贷:递延收益 1 200 000

(2)2008年12月31日,分配递延收益(假设按年分配)

借:递延收益600 000

贷:营业外收入600 000

(3)2009年12月31日,分配递延收益(假设按年分配)

借:递延收益600 000

贷:营业外收入600 000

根据本例的资料,A公司2008年会计上确认的营业外收入金额为60万元,计税时确认的收入金额为120万元,“账载金额”填报60万元,“税收金额”填报120万元,“调增金额”填报60万元;A公司2009年会计上确认的营业外收入金额为60万元;计税时确认的收入金额为0万元。“账载金额”填报60万元;“税收金额”填报0万元;“调减金额”填报60万元。

8、第14行“13.不征税收入”

填报内容:填报符合条件的不征税收入。

税法规定:根据财税(2008)151号文件规定,不征税收入包括(1)企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金;(2)纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织按照核定的预算和经费报领关系收到的由财政部门或上级单位拨入的财政补助收入。

财政性资金,是指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息,以及其他各类财政专项资金,包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收,但不包括企业按规定取得的出口退税款。

《财政部国家税务总局关于地方商品储备有关税收问题的通知》(财税〔2008〕110号)文件规定:

对承担地方粮、油、棉、糖、肉等商品储备任务的地方商品储备管理公司及其直属库取得的财政补贴收入免征营业税、企业所得税。

财税〔2008〕110号文执行期限为发文之日(二〇〇八年八月十五日)至2008年12月31日。

对政府补助收入中属于不征税收入、免税收入的应按照税收法律、法规及部门规章的规定,并在办理相关手续后准予填列在“纳税调减项目”中减除。

填报方法:第4列“调减金额”取自附表五《纳税调整项目明细表》第14行“13.不征税收入总额”第4列“调减金额”;第1列“账载金额”、第2列“税收金额”和第3列“调增金额”不填。

9、第15行“14.免税收入”

填报内容:填报企业所得税法第二十六条、三十六条规定的各类免税收入。

填报方法:第4列“调减金额”取自附表五《税收优惠明细表》第1行“免税收入”金额栏数据。第1列“账载金额”、第2列“税收金额”和第3列“调增金额”不填。

具体见附表五的讲解

10、第16行“15.减计收入”

填报内容:填报企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入减计10%部分的数据。

填报方法:第4列“调减金额”取自附表五《税收优惠明细表》第6行“减计收入”金额栏数据。第1列“账载金额”、第2列“税收金额”和第3列“调增金额”不填。

具体见附表五的讲解

11、第17行“16.减、免税项目所得”

填报内容:填报按照税法规定可以享受减税、免税项目的所得额。

填报方法:第4列“调减金额”取自附表五《税收优惠明细表》第14行“减免所得额合计”金额栏数据。第1列“账载金额”、第2列“税收金额”和第3列“调增金额”不填。

具体见附表五的讲解

12、第18行“17.抵扣应纳税所得额”

填报内容:填报创业投资企业从事国家需要重点扶持和鼓励的创业投资,可以按投资额的70%抵扣应纳税所得额。

政策规定:创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的,可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。

填报方法:第4列“调减金额”取自附表五《税收优惠明细表》第39行“创业投资企业抵扣应纳税所得额”金额栏数据。第1列“账载金额”、第2列“税收金额”和第3列“调增金额”不填。

具体见附表五的讲解

13、第19行“18.其他”

填报内容:填报会计与税收有差异需要纳税调整的其他收入类项目金额。

政策规定:涉及“其他差异”的内容较多,根据我们淮安绝大多数企业的实际状况,我们选

择部分业务讲解。

(1)无需支付的应付款项

《企业会计制度》将无需支付的应付款项计入“资本公积”科目核算,应做纳税调整增加。(2)税收作递延收益处理的事项

企业在一个纳税年度发生的转让、处置持有5年以上的股权投资所得、非货币性资产投资转让所得、视同销售所得以及接受的非货币性资产捐赠占当年应纳税所得50%及以上的,可在不超过5年的期间均匀计入各年度的应纳税所得额。

当年纳税调减4/5,以后四年,逐年调增1/5,建台账管理。

(3)收回已核销的坏帐

采用备抵法核算的纳税人收回已核销的坏帐,会计处理是增加坏帐准备,税收规定应计入应纳税所得额。

填报方法:本行第1、2列填列内容含时间性差异和永久性差异,同时还包括时间性差异的转回,根据台账记录分析填列。

(二)扣除类调整项目

1、第21行“1.视同销售成本”

填报方法:第4列“调减金额”取自附表二(1)《成本费用明细表》第12行,第1列“账载金额”、第2列“税收金额”和第3列“调增金额”不填。

具体见附表二的讲解

2、第22行“2.工资薪金支出”

政策规定:

(1)关于合理工资薪金问题

《实施条例》第三十四条所称的“合理工资薪金”,是指企业按照股东大会、董事会、薪酬委员会或相关管理机构制订的工资薪金制度规定实际发放给员工的工资薪金。税务机关在对工资薪金进行合理性确认时,可按以下原则掌握:

(一)企业制订了较为规范的员工工资薪金制度;

(二)企业所制订的工资薪金制度符合行业及地区水平;

(三)企业在一定时期所发放的工资薪金是相对固定的,工资薪金的调整是有序进行的;

(四)企业对实际发放的工资薪金,已依法履行了代扣代缴个人所得税义务。

(五)有关工资薪金的安排,不以减少或逃避税款为目的;

(2)关于工资薪金总额问题

《实施条例》第四十、四十一、四十二条所称的“工资薪金总额”,是指企业按照本通知第一条规定实际发放的工资薪金总和,不包括企业的职工福利费、职工教育经费、工会经费以及养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金。属于国有性质的企业,其工资薪金,不得超过政府有关部门给予的限定数额;超过部分,不得计入企业工资薪金总额,也不得在计算企业应纳税所得额时扣除。

《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号)(3)在本企业任职或与其有雇佣关系的员工是指与企业签有确认其劳动关系的合同或协议的无限期合同工、有期限合同工及短期用工。上述员工必须按规定与企业签订书面劳动合同,确定与企业存在任职或雇佣关系。如果省局有新规定按其规定,有可能按照缴纳基本养老保险人数。

(4)企业的工资通常是当月计提,次月发放。每一纳税年度准予扣除的工资薪金,是指实际发放的工资薪金数。企业在次年汇缴申报前提而未发的属于汇缴期的工资支出,不能在申报年度内扣除。

(5)经批准实行工效挂钩的企业,在1998年—2006年已做纳税调增的工资结余,允许在以后

年度发放时进行纳税调减。企业在纳税申报前,应与主管税务机关核对工资结余数,并进行台账管理。

填报方法:第1列“账载金额”填报企业计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴;第2列“税收金额”填报税收允许扣除的工资薪金额。第3列“调增金额”、第4列“调减金额”需分析填列。第2列“税收金额”作为计算职工福利费、职工教育经费、工会经费的基数。

3、第23行“3.职工福利费支出”

政策规定:

会计规定:属于职工福利费开支范围的支出计入成本费用。

《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号)文件规定:《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,包括以下内容:

(1)尚未实行分离办社会职能的企业,其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用,包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用和福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等。(2)为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利,包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。

(3)按照其他规定发生的其他职工福利费,包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。

其他相关税收规定:

(1)企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除。

(2)以前年度职工福利费结余的处理。

①职工福利费以前年度有结余的,2008年及以后年度发生的职工福利费,应先冲减以前年度余额,不足部分按税法规定扣除。对其中冲减的属于以前年度纳税已纳税调整增加的部分可作纳税调减。

②对职工福利费以前年度有结余的企业,企业和税务机关均要建立应付福利费管理台账。但应注意的是,税务机关需要管理的“福利费结余”仅是以前年度准予扣除的部分,对于已作纳税调整的福利费部分,不需要纳入台帐进行管理。

③企业以前年度累计计提但尚未实际使用的已在税前扣除的职工福利费余额,属于职工权益,如果改变用途的,应调整增加应纳税所得额。

(3)企业发生的职工福利费,应该单独设置账册,进行准确核算。没有单独设置账册准确核算的,税务机关应责令企业在规定的期限内进行改正。逾期仍未改正的,税务机关可对企业发生的职工福利费进行合理的核定。

(4)根据财务制度规定在“应付福利费”项下核算的基本医疗保险和补充医疗保险支出,准予纳税调减。但计算当期实际发生的应付福利费发生额时应减去基本医疗保险和补充医疗保险支出金额。

(5)经批准实行工效挂钩的企业,在1998年—2006年已做纳税调增的职工福利费,允许根据当年实际发放的以前年度工资结余分析后进行纳税调减,但企业必须提供已作纳税调整的职工福利费台帐。

填报方法:第1列“账载金额”填报企业计入成本费用的职工福利费支出;第2列“税收金额”填报税收规定允许扣除的职工福利费,第2列金额小于等于第22行“工资薪金支出”第2列“税收金额”×14%。一般情况下第1列减去第2列的差额填入本行第3列“调增金额”,如果企业以前年度有应付福利费结余的,3列不等于1列-2列;第4列“调减金额”

填报继续执行“工效挂钩”的企业按规定应纳税调减的金额等。

填报举例:甲企业以前年度职工福利费结余300万元(其中200万元为已作纳税调整后的部分),职工福利费管理台帐结余100万元,2008年度实际发生的职工福利费全部计入当期损益,按工资总额14%计算的限额是210万元,本年发生的职工福利费分别如下:

(1)本年计入损益的职工福利费200万元,由于200万元大于管理台帐结余100万元,故应先动用管理费结余100万元(作纳税调增);不足部分按规定准予税前扣除,由于100万元(200-100)小于限额210万元,故准予税前扣除。本例应纳税调增100万元(管理台帐结余为0)。

(2) 本年计入损益的职工福利费350万元,由于350万元大于管理台帐结余100万元,故应先动用管理费结余100万元(作纳税调增);不足部分按规定准予税前扣除;由于250万元(350-100)大于限额210万元,故当年税前只能扣除210万元,超限额部分应作纳税调增。本例共调增140万元(100+250-210;管理台帐结余为0)。

(举例用表格说明)

4、第24行“4.职工教育经费支出

政策规定:

会计规定:属于职工教育经费开支范围的支出计入相应的成本费用。

职工教育经费的列支范围:上岗和转岗培训,各类岗位适应性培训,岗位培训、职业技术等级培训、高技能人才培训,专业技术人员继续教育,特种作业人员培训,企业组织的职工外送培训的经费支出,职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出,购置教学设备与设施,职工岗位自学成才奖励费用,职工教育培训管理费用,有关职工教育的其他开支。税收规定:

(1)企业发生的职工教育经费支出,不超过工资、薪金总额2.5%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。软件开发企业当年发生的职工教育经费支出准予扣除。(2)以前年度职工教育经费结余的处理。

①职工教育经费以前年度有结余的,2008年及以后年度发生的职工教育经费,应先冲减以前年度余额,不足部分按税法规定扣除。对其中冲减的属于以前年度纳税已纳税调整增加的部分可作纳税调减。

②企业应分别就“职工教育经费”结余和“职工教育经费”结转扣除情况建立台帐进行管理,其中纳入“职工教育经费结余”管理台帐的也应只是以前年度准予扣除的职工教育经费,对以前年度已作纳税调整的结余部分则不再进行管理。

(3)经批准实行工效挂钩的企业,在1998年—2006年已做纳税调增的职工教育经费,允许根据当年实际发放的以前年度工资结余分析后进行纳税调减,但企业必须提供已作纳税调整的职工教育经费台帐。

填报方法:第1列“账载金额”填报企业计入成本费用的职工教育经费;第2列“税收金额”填报税收规定允许扣除的职工教育经费,金额小于等于第22行“工资薪金支出”第2列“税收金额”×2.5%,或国务院财政、税务主管部门另有规定的金额;一般情况下第1列减去第2列的差额填入本行第3列“调增金额”,如果企业以前年度有应付福利费结余的,3列不等于1列-2列;第4列“调减金额”填报继续执行“工效挂钩”的企业按规定应纳税调减的金额。

5、第25行“5.工会经费支出”

政策规定:

会计规定:属于工会经费开支范围的支出计入相应的成本费用。

税收规定:

(1)企业拨缴的职工工会经费,不超过工资、薪金总额2%的部分准予扣除;

(2)税前扣除的工会经费必须为拨缴的,即实际支付的同时需持有工会经费缴拨款专用收据或地税缴款书等缴款证明。

(3)经批准实行工效挂钩的企业,在1998年—2006年已做纳税调增的职工教育经费,允许根据当年实际发放的以前年度工资结余分析后进行纳税调减,但企业必须提供已作纳税调整的职工教育经费台帐。

填报方法:第1列“账载金额”填报企业计入成本费用的工会经费;第2列“税收金额”填报税收规定允许扣除的工会经费,金额等于第22行“工资薪金支出”第2列“税收金额”×2%减去没有工会专用凭据列支的工会经费后的余额;第4列“调减金额”填报继续执行工效挂钩的企业按规定应纳税调减的金额等。

6、第26行“6.业务招待费支出”

政策规定:

(1)税法规定企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5?。在会计处理上,企业实际发生的业务招待费是业务经营的合理需要而支出的费用,属于企业的一项销售费用或者管理费用,会计核算中按照实际发生额计入当期损益。企业应按照税法进行纳税调整。

(2)专业从事投资业务和代理业务的纳税人取得的投资收益和代理手续费可作为计算业务招待费的基数;如企业实际取得的投资收益小于零,则税前不能扣除业务招待费。

(3)房地产开发企业取得的预售收入不得作为业务招待费的计算基数,至预售收入转为实际销售收入时,再将其作为计算基数。

(4)根据国税发(2006)31号文件规定,新办房地产开发企业在取得第一笔销售收入之前发生的,与建造、销售开发产品相关的业务招待费,可以向后结转,按税收规定的标准扣除,但结转期限最长不得超过3个纳税年度。

填报方法:第1列“账载金额”填报企业发生的业务招待费;第2列“税收金额”经比较后填列,即比较“本行第1列×60%”与“附表一第1行×5?”两数,孰小者填入本行第2列;本行第1列减去第2列的余额填入本行第3列“调增金额”;第4列“调减金额”不填。

7、第27行“7.广告费与业务宣传费支出”

填报方法:第3列“调增金额”取自附表八第7行“本年广告费和业务宣传费支出纳税调整额”,第4列“调减金额”取自附表八第10行“本年扣除的以前年度结转额”。第1列“账载金额”和第2列“税收金额”不填。

具体见附表八讲解

8、第28行“8.捐赠支出”

政策规定:

会计规定:在会计处理上,捐赠支出直接计入当期损益,通过“营业外支出”核算。

税收规定:

(1)“公益性捐赠支出”必须是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门,用于《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠。企业发生的公益性捐赠支出,不超过年度利润总额12%的部分,准予扣除。符合要求的四川大地震所发生的捐赠可全额扣除。

(2)公益性捐赠扣除限额为会计利润的12%,直接根据利润表列示的利润计算填列,企业如果发生亏损则不能税前扣除。

(3)公益性捐赠指的是:一是救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动;二是教育、科学、文化、卫生、体育事业;三是环境保护、社会公共设施建设;四是促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。

填报方法:第1列“账载金额”填报在成本费用中核算的企业实际发生的符合税收规定的公

益性捐赠。第2列“税收金额”填报按税收规定可以税前扣除的捐赠限额。第1列减去第2列的差额填入本行第3列“调增金额”。第4列“调减金额”不填。

填报举例:甲公司通过民政部门捐赠一批棉衣给灾区A企业,成本价为80万元,市场价为100万元;棉衣为自产产品

甲公司会计处理:借:营业外支出80

贷:库存商品80

税收处理将该项业务分解为视同销售和捐赠两项业务

①确认视同销售所得20万元(附表一(1)15行填100万元,附表二(1)14行填80万元)

②计算税前扣除的捐赠额。本例中捐赠的会计成本为80万元,属于企业的实际支出,税收成本为100万元,属于可扣除的捐赠支出。

当捐赠限额≥可扣除的捐赠支出

如捐赠限额为150万元,可扣除的捐赠支出的计税成本100万元,附表三28行“捐赠支出”1列为80万元,2列为100元,3列为0。会计成本与税收成本的差额20万元在附表三40行“其他-会计成本与计税成本差异”调减。

捐赠限额<可扣除的捐赠支出

如捐赠限额为90万元,可扣除的捐赠支出的计税成本100万元,附表三28行“捐赠支出”1列为80万元,2列为90万元,3列为0。会计成本与税收成本的差额10万元在附表三40行“其他-会计成本与计税成本差异”调减。

如捐赠限额为70万元,可扣除的捐赠支出的计税成本100万元,附表三28行“捐赠支出”1列为80万元,2列为70万元,3列为10。

9、第29行“9.利息支出”

政策规定:

会计规定:企业实际发生的借款利息支出,在会计处理上,均可计入成本费用。

税收规定:

(1)企业实际发生的借款利息支出,在会计处理上,均可计入成本费用;而税法是有限制地扣除:一是非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出可在税前扣除;二是非金融企业向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算数额的部分可在税前扣除。(2)非金融企业向非金融企业借款的利息税前扣除的标准,参照金融机构同期贷款利率,即基准利率加浮动利率。

(3)企业税前扣除的利息支出要有合法票据。

(4)从事房地产开发业务的企业为开发房地产而借入资金所发生的借款费用,在房地产完工前,应计入有关房地产的开发成本;开发产品完工后计入期间费用。

(5)纳税人从关联方取得的借款,如果满足下列三个条件之一:能够证明符合独立交易原则的,该企业的实际税负不高于境内关联方的,实际支付给关联方的利息支出不超过规定比例的,其利息支出按税法规定标准在税前扣除,超过的部分不得在发生当期和以后年度扣除。否则,不在本行填列,在本表的53行“特别纳税调整”中进行填列。

接受关联方债权性投资与其权益性投资比例为:(1)金融企业,为5:1;(2)其他企业,为2:1。

填报方法:第1列“账载金额”填报企业向非金融企业借款计入财务费用的借款利息支出;第2列“税收金额”填报企业向非金融企业借款按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分;其中,纳税人从关联方取得的借款,符合税收规定债权性投资和权益性投资比例的,再根据金融企业同期同类贷款利率计算填报;第1列减去第2列的差额填入本行第3列“调增金额”;第4列“调减金额”,不可填例。

本行核算的是费用化的利息支出,资本化的利息支出不在此反映。关联企业的利息支出调整在53行填列。

10、第30行“10.住房公积金”

政策规定:

(1)企业依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的住房公积金,准予在税前扣除(应注意必须是实际缴纳的住房公积金)。

(2)企业按照国家规定为本企业职工缴纳的住房公积金,可在税前扣除。准予扣除的住房公积金的标准以职工个人上年平均工资收入的8--12%的幅度内,月平均工资不得超过职工工作地所在城市上一年度职工月平均工作的三倍。具体标准为:

按照国税发[2001]39号文件的规定,企业按省级人民政府规定发给停止实物分房以前参加工作未享受福利分房待遇的无房老职工的一次性住房补贴资金,经税务机关审核可在不少于3年的期间内均匀扣除。

(3)按三年均匀分摊的基数是企业按省级人民政府规定计算的应发放数额。如果企业当年计入成本费用的金额小于或等于应发放金额的1/3,应准予企业当期。当然企业提而未发的部分不允许扣除。

填报方法:第1列“账载金额”填报本纳税年度实际发生的住房公积金;第2列“税收金额”填报按税收规定允许税前扣除的住房公积金;第1列减去第2列的差额填入本行第3列“调增金额”;第4列“调减金额”不填。

11、第31行“11.罚金、罚款和被没收财物的损失”

政策规定:

会计规定:在会计处理上,罚金、罚款和被没收财物的损失直接计入当期损益,在“营业外支出”核算。

税收规定:

(1)罚金、罚款和被没收财物的损失税法不允许在税前扣除。

(2)按照经济合同规定支付的包括银行罚息的违约金、罚款和诉讼费支出属于与生产经营有关的支出,可以在税前扣除。

填报方法:第1列“账载金额”填报本纳税年度实际发生的罚金、罚款和被罚没财物的损失,不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费;第3列“调增金额”等于第1列;第2列“税收金额”和第4列“调减金额”不填。

12、第32行“12.税收滞纳金”

政策规定:

会计规定:在会计处理上,税收滞纳金直接计入当期损益,在“营业外支出”核算。

税收规定:税收滞纳金不允许在税前扣除。

填报方法:第1列“账载金额”填报本纳税年度实际发生的税收滞纳金。第3列“调增金额”等于第1列;第2列“税收金额”和第4列“调减金额”不填。

13、第33行“13.赞助支出”

政策规定:

会计规定:根据会计制度规定,企业实际发生的赞助支出计入当期损益。

税收规定:企业发生的赞助支出税收规定不得税前扣除。

填报方法:第1列“账载金额”填报本年度实际发生的不符合税收规定的公益性捐赠支出,包括直接向受赠人的捐赠、各种赞助支出等。第3列“调增金额”等于第1列;第2列“税收金额”和第4列“调减金额”不填。

属于广告性的赞助支出在广告费和业务宣传费中核算,不在本行反映。

14、第34行“14.各类基本社会保障性缴款”

企业所得税季度申报表填写注意事项

企业所得税季度申报表填写注意事项 本月申报期截至7月17日(下周一),想必财务小伙伴们都在忙于申报了。7月“企业所得税预缴小微企业30万提高至50万元业务调整”受到大家的关注。申税小微收集了部分小微企业以及常规企业所得税申报的热点问答,大家 可以关注一下哦。 1.主表第8行“弥补以前年度亏损-本期金额”是哪里来的?为什么第8行“弥补以前年度亏损-本期金额”没有跳出来? 答:公式规则: (1)SD003主表第8行,自动带出,不可修改; (2=A; (3)若A>0,则本行本期金额=A与系统可弥补以前年度亏损额的较小值; (4)若A<=0,则本行本期金额=-A 值; (5)第8行累计金额<=系统计算的可弥补亏损限额。 (1)本期金额第4+5+6-7行+上期申报表第9行累计=A 42585.82+0+0-0-39564.41=3021.41=A

(2)若A>0,则本行本期金额=A与系统可弥补以前年度亏损额的较小值。 3021.41>0,则第8行第1列=3021.41和系统可弥补以前年度亏损额(看汇 算清缴A106000表最后一个数字),两者取较小值。 总是有小伙伴会问,我们可以弥补以前年度亏损的数据不止这点,这个数 据是不是错了? 因此这里需要特别说明的是: “弥补以前年度亏损”不是自动带出所有可弥补亏损金额,而是根据企业 当期填写的数据按上述公式计算的。 金额? 答:(1)企业所得税报表中的“累计金额”一列=“本期金额”+期初数据;

(2)期初数据可通过报表界面的【菜单】-【期初数据】查看(如下图所示)。 因此,正确填表流程如下所示: (1)先做【更新核定】 填表之前,一定要先做【更新核定】; (2)再做【重新获取申报表初始化数据】 打开报表之后,一定要先做【重新获取申报表初始化数据】(如上图所示,在【菜单】-【期初数据】上面一个选项【重新获取申报表初始化数据】),获取后可在【菜单】-【期初数据】中查看数据是否正确; (3)开始填表 当期初数据中的“累计金额”是正确的,才开始填表,报表会自动把“本 期金额”加上期初数据。 (4)最后需要说明的是:

2011年最新个人所得税税率表

2011年最新个人所得税税率表(新个税起征点3500税率表.. 1。本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额;2。含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。2、个体工商户,企业等适用税率表二 1、工资、薪金所得适用的税率表 税率表一

费用后的所得额; 2。含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。 2、个体工商户,企业等适用税率表二 税率表二 (个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营 税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的所得额; 2。含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得。 延伸阅读》》 国家税务总局关于贯彻执行修改后的个人所得税法有关问题的公告《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》(中华人民共和国主席令第四十八号)(以下简称税法)将自2011年9月1日起施行。根据税法修改的相应条款,现就贯彻执行的有关具体问题公告如下: 一、工资、薪金所得项目减除费用标准和税率的适用问题 (一)纳税人2011年9月1日(含)以后实际取得的工资、薪金所得,应适用税法修改后的减除费用标准和税率表(见附件一),计算缴纳个人所得税。

(二)纳税人2011年9月1日前实际取得的工资、薪金所得,无论税款是否在2011年9月1日以后入库,均应适用税法修改前的减除费用标准和税率表,计算缴纳个人所得税。 二、个体工商户的生产、经营所得项目应纳税额的计算问题 个体工商户、个人独资企业和合伙企业的投资者(合伙人)2011年9月1日(含)以后的生产经营所得,应适用税法修改后的减除费用标准和税率表(见附件二)。按照税收法律、法规和文件规定,先计算全年应纳税所得额,再计算全年应纳税额。其2011年度应纳税额的计算方法如下: 前8个月应纳税额=(全年应纳税所得额×税法修改前的对应税率-速算扣除数)×8/12 后4个月应纳税额=(全年应纳税所得额×税法修改后的对应税率-速算扣除数)×4/12 全年应纳税额=前8个月应纳税额+后4个月应纳税额 纳税人应在年度终了后的3个月内,按照上述方法计算2011年度应纳税额,进行汇算清缴。 三、对企事业单位的承包经营、承租经营所得应纳税额的计算比照本公告第二条规定执行。 四、本公告自2011年9月1日起执行。《国家税务总局关于印发〈征收个人所得税若干问题的规定〉的通知》(国税发〔1994〕089号)所 附“税率表一”和“税率表二”同时废止。

企业所得税季度申报表A类及填表说明

附件1:《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)》及 填报说明 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版) 税款所属期间:年月日至年月日 纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分)

填报说明 一、适用范围 本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人在月(季)度预缴企业所得税时使用。跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度汇算清缴申报适用本表。 二、表头项目 1.“税款所属期间”:为税款所属期月(季)度第一日至所属期月(季)度最后一日。 年度中间开业的纳税人,“税款所属期间”为当月(季)开始经营之日至所属月(季)度的最后一日。次月(季)度起按正常情况填报。 2.“纳税人识别号”:填报税务机关核发的税务登记证号码(15位)。 3.“纳税人名称”:填报税务机关核发的税务登记证记载的纳税人全称。 三、各列次的填报 1.第一部分,按照实际利润额预缴税款的纳税人,填报第2行至第17行。 其中:第2行至第17行的“本期金额”列,填报所属月(季)度第一日至最后一日的数据;第2行至第17行的“累计金额”列,填报所属年度1月1日至所属月(季)度最后一日的累计数额。 2.第二部分,按照上一纳税年度应纳税所得额平均额计算预缴税款的纳税人,填报第19行至第24行。 其中:第19行至第24行的“本期金额”列,填报所属月(季)度第一日至最后一日的数据;第19行至第24行的“累计金额”列,填报所属年度1月1日至所属月(季)度最后一日的累计数额。 3.第三部分,按照税务机关确定的其他方法预缴的纳税人,填报第26行。 其中:“本期金额”列,填报所属月(季)度第一日至最后一日的数额;“累计金额”列,填报所属年度1月1日至所属月(季)度最后一日

个人所得税年度申报表

个人所得税年度申报表 INDIVIDUAL INCOME TAX ANNUAL RETURN 纳税月份:自 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 Taxable month :From date month year Date of filling date month year to date month year 金额单位:人民币元 Monetary unit :RMB Yuan 根据《中华人民共和国个人所得税法》第七条和第九条的规定,制定本表。纳税人应在年度终了后三十日内将税款缴入国库,并向当地税务机关报送本表。 This return is designed in accordance with the provisions of Article 7 and Article 9 of INDIVIDUAL INCOME TAX LAW OF THE PEOPLE ’S REPUBLIC OF CHINA. The tax payers should turn the tax over to the State Treasury ,and file the return with the local tax authorities within thirty days after the end of the taxable year. 代理申报人(签字): 纳税人(签字或盖章): Agent (Signature ): Tax payer (Signature or seal ): 以下由税务机关填写(For official use ) 国家税务总局监制. Made under supervision of State Administration of Taxation.

如何填写所得税申报表填报

如何填写企业所得税申报表 1、如何填写《企业所得税弥补亏损明细表》 1、凡当年盈利,即:主表23行“纳税调整后所得”的数据为正数,按规定可弥补以前年度亏损的纳 税人,应填报《企业所得税弥补亏损明细表》;对当年《主表》23行“纳税调整后所得”为0或负数的 纳税人,不需要填报此表。 2、填报具体要求:第1列“年度”,填报本年及前五年的具体年份。第1列6行为申报年度,第1行 至第5行依次从第6行往前推5个年度。如:申报年度为2008年则往前推的5个年度,第五年是2007年、第四年是2006年以此类推。 3、填报举例:某企业2008年的企业所得税纳税申报表的主表23行“纳税调整后所得”为100万元。 2003年—2007年分别为:-300万元、-100万元、-80万元、150万元、-100万元。另外:本企业有分支 机构2007年按独立纳税人计缴所得税尚未弥补完的亏损30万元,填报如下(金额单位简化为万元): 企业所得税弥补亏损明细表 所属年度:2008年 行 次项目 年 度 亏损 或盈 利额 合并分 立企业 转入可 弥补亏 损额 当年 可弥 补的 所得 额 以前年度亏损弥补额 本年度 实际弥 补的以 前年度 亏损额 可结转以 后年度弥 补的 亏损额 前四年 度 前三年 度 前二年 度 前一年 度 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 第一年2003 -300 -300 0 0 150 0 150 100 * 2 第二年2004 -100 -100 * 0 0 0 0 0 100 3 第三年2005 -80 -80 * * 0 0 0 0 80 4 第四年2006 150 150 * * * 0 - 0 0 5 第五年2007 -100 -30 -130 * * * * 0 0 130 6 本年2008 100 100 * * * * * 100 0 7 可结转下一年度未弥补完的亏损额310

个人所得税扣缴申报表 及填写说明

个人所得税扣缴申报表 税款所属期:*** 年*** 月*** 日至*** 年*** 月*** 日 扣缴义务人名称: *** 扣缴义务人纳税人识别号(统一社会信用代码):□□□□□□□□□□□□□□□□□□金额单位: 人民币元(列至角分) 精选范本

国家税务总局监制精选范本

《个人所得税扣缴申报表》填表说明 一、适用范围 本表适用于扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得的个人所得税全员全额预扣预缴申报;向非居民个人支付工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得的个人所得税全员全额扣缴申报;以及向纳税人(居民个人和非居民个人)支付利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得的个人所得税全员全额扣缴申报。 二、报送期限 扣缴义务人应当在每月或者每次预扣、代扣税款的次月15日内,将已扣税款缴入国库,并向税务机关报送本表。 三、本表各栏填写 (一)表头项目 1.税款所属期:填写扣缴义务人预扣、代扣税款当月的第1日至最后1日。如:2019年3月20日发放工资时代扣的税款,税款所属期填写“2019年3月1日至2019年3月31日”。 2.扣缴义务人名称:填写扣缴义务人的法定名称全称。 3.扣缴义务人纳税人识别号(统一社会信用代码):填写扣缴义务人的纳税人识别号或者统一社会信用代码。 (二)表内各栏 1.第2列“姓名”:填写纳税人姓名。 2.第3列“身份证件类型”:填写纳税人有效的身份证件名称。中国公民有中华人民共和国居民身份证的,填写居民身份证;没有居民身份证的,填精选范本

写中华人民共和国护照、港澳居民来往内地通行证或者港澳居民居住证、台湾居民通行证或者台湾居民居住证、外国人永久居留身份证、外国人工作许可证或者护照等。 3.第4列“身份证件号码”:填写纳税人有效身份证件上载明的证件号码。 4.第5列“纳税人识别号”:有中国公民身份号码的,填写中华人民共和国居民身份证上载明的“公民身份号码”;没有中国公民身份号码的,填写税务机关赋予的纳税人识别号。 5.第6列“是否为非居民个人”:纳税人为居民个人的填“否”。为非居民个人的,根据合同、任职期限、预期工作时间等不同情况,填写“是,且不超过90天”或者“是,且超过90天不超过183天”。不填默认为“否”。 其中,纳税人为非居民个人的,填写“是,且不超过90天”的,当年在境内实际居住超过90天的次月15日内,填写“是,且超过90天不超过183天”。 6.第7列“所得项目”:填写纳税人取得的个人所得税法第二条规定的应税所得项目名称。同一纳税人取得多项或者多次所得的,应分行填写。 7.第8~21列“本月(次)情况”:填写扣缴义务人当月(次)支付给纳税人的所得,以及按规定各所得项目当月(次)可扣除的减除费用、专项扣除、其他扣除等。其中,工资、薪金所得预扣预缴个人所得税时扣除的专项附加扣除,按照纳税年度内纳税人在该任职受雇单位截至当月可享受的各专项附加扣除项目的扣除总额,填写至“累计情况”中第25~29列相应栏,本月情况中则无须填写。 (1)“收入额计算”:包含“收入”“费用”“免税收入”。收入额=第8列-第9列-第10列。 ①①第8列“收入”:填写当月(次)扣缴义务人支付给纳税人所得的总额。 ②第9列“费用”:取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得时填写,取得其他各项所得时无须填写本列。居民个人取得上述所得,每次收入不超过4000元的,费用填写“800”元;每次收入4000元以上的,费用按收入的20%填写。非居民个人取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费 精选范本

2016年最新个人所得税税率表

2016年最新个人所得税税率表(新个税起征点3500税率表) 1、工资、薪金所得适用的税率表 税率表一

注:1。本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额; 2。含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。2、个体工商户,企业等适用税率表二 税率表二 (个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用) 注:1。本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的所得额;2。含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得。 1、个人所得税计算方法(公式):

其应缴个人所得税=(工薪收入-个人缴纳的四险一金金额-个人所得税扣除额3500)*税率-速算扣除数 下面举例说明: 某员工10月份工资为16000元,个人缴纳的四险一金金额为3 680元 应纳税所得额=16000-3680-3500=8820 应缴个人所得税=8820*20%-555=1209 2、国家税务总局关于贯彻执行修改后的个人所得税法有关问题的公告 《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》(中华人民共和国主席令第四十八号)(以下简称税法)将自2011年9月1日起施行。根据税法修改的相应条款,现就贯彻执行的有关具体问题公告如下: 一、工资、薪金所得项目减除费用标准和税率的适用问题(一)纳税人2011年9月1日(含)以后实际取得的工资、薪金所得,应适用税法修改后的减除费用标准和税率表(见附件一),计算缴纳个人所得税。 (二)纳税人2011年9月1日前实际取得的工资、薪金所得,无论税款是否在2011年9月1日以后入库,均应适用税法修改前的减除费用标准和税率表,计算缴纳个人所得税。 二、个体工商户的生产、经营所得项目应纳税额的计算问题

6 附表1:《个人所得税扣缴申报表》及填表说明-2018-12-19

附件1 个人所得税扣缴申报表 税款所属期:年月日至年月日 扣缴义务人名称: 扣缴义务人纳税人识别号(统一社会信用代码):□□□□□□□□□□□□□□□□□□金额单位:人民币元(列至角分) 国家税务总局监制 - 1 -

《个人所得税扣缴申报表》填表说明 一、适用范围 本表适用于扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得的个人所得税全员全额预扣预缴申报;向非居民个人支付工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得的个人所得税全员全额扣缴申报;以及向纳税人(居民个人和非居民个人)支付利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得的个人所得税全员全额扣缴申报。 二、申报期限 扣缴义务人应当在每月或者每次预扣、代扣税款的次月十五日内,将已扣税款缴入国库,并向税务机关报送本表。 三、各栏次填写说明 (一)表头项目 1.“税款所属期”:填写扣缴义务人代扣税款当月的第一日至最后一日。如:2019年3月20日发放工资时代扣的税款,税款所属期填写“2019年3月1日至2019年3月31日”。 2.“扣缴义务人名称”:填写扣缴义务人的法定名称全称。 3.“扣缴义务人纳税人识别号(统一社会信用代码)”:填写扣缴义务人的纳税人识别号或统一社会信用代码。 (二)表内各栏 1.第2列“姓名”:填写纳税人姓名。 2.第3列“身份证件类型”:填写纳税人有效的身份证件名称。中国公民有中华人民共和国居民身份证的,填写居民身份证;没有居民身份证的,填写港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证、台湾居民通行证或台湾居民居住证、外国人永久居留身份证、外国人工作许可证或护照等。 3.第4列“身份证件号码”:填写纳税人有效身份证件上载明的证件号码。 4.第5列“纳税人识别号”:有中国公民身份号码的,填写中华人民共和国居民身份证上载明的“公民身份号码”;没有中国公民身份号码的,填写税务机关赋予的纳税人识别号。 5.第6列“是否为非居民个人”:纳税人为非居民个人的填“是”,为居民个人的填“否”。不填默认为“否”。 6.第7列“所得项目”:填写纳税人取得的个人所得税法第二条规定的应税所得项目名称。同一纳税人取得多项或多次所得的,应分行填写。 7.第8~21列“本月(次)情况”:填写扣缴义务人当月(次)支付给纳税人的所得,以及按规定各所得项目当月(次)可扣除的减除费用、专项扣除、其他扣除等。其中,工资、薪金所得预扣预缴个人所得税时扣除的专项附加扣除,按照纳税年度内纳税人在该任职受雇单位截至当月可享受的各专项附加扣除项目的扣除总额,填写至“累计情况(工资薪金)”中第25~29列相应栏,本月情况中则无须填写。 (1)“收入额计算”:包含“收入”“费用”“免税收入”。 具体计算公式为:收入额=收入-费用-免税收入。 ①第8列“收入”:填写当月(次)扣缴义务人支付给纳税人所得的总额。 ②第9列“费用”:仅限支付劳务报酬、稿酬、特许权使用费三项所得时填写,支付其

企业所得税所度纳税申报表填报说明(doc51)

《企业所得税年度纳税申报表》填报说明 一、使用对象及报送时间 使用对象:实行查帐征收方式的企业所得税纳税人。 报送时间要求:年度终了后四个月内。纳税人发生解散、破产、撤销情形,并进行清算的,应在办理工商注销登记之前,向当地主管税务机关办理企业所得税纳税申报。纳税人有其他情形依法终止纳税义务的,应当在停止生产、经营之日起60日内,向主管税务机关办理企业所得税纳税申报。 二、表头项目 “税款所属期间”:一般填报公历某年1月1日至12月31日;纳税人年度中间开业的,应填报实际开始经营之日至同年12月31日;纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况,按规定需要清算的,应填报至实际停业或法院裁定并宣告破产之日,并按《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[2005]200号)的规定进行纳税申报。 1、“纳税人识别号”:填报税务机关统一核发的税务登记 证号码。 2、“纳税人名称”:填报税务登记证所载纳税人的全称。 三、表间结构及与附表的勾稽关系 1、第1行=附表一(1)第1行或附表一(2)第1行或附表一(3)第3至7行合计。

2、第2行=附表三第4列第17行。 3、第3行=附表三第6列第17行。 4、第5行=附表一(1)第16行或附表一(2)第16行或附表一(3)第10行和第11行合计。 5、第7行=附表二(1)第1行或附表二(2)第1行。 6、第9行=附表二(1)第29行或附表二(2)第39行。 7、第10行=附表三第9列第17行。 8、第11行=附表二(1)第17行或附表二(2)第26行或附表二(3)第14行。 9、第14行=附表四第41行。 10、第15行=附表五第21行。 11、第16行=第13+14-15行。 11、第17行=附表六第10列第6行,且第17行≤第16行。 12、第18行=附表七“一、免税所得合计”,且第18行≤第16-17行。 13、第20行=附表八第5列“一、公益性捐赠合计”。 14、第21行=附表九第7行第6列,且第21行≤第16-17-18+19-20行。

季度企业所得税申报表填写

日前国家税务总局下文《关于填报企业所得税月〔季〕度预缴纳税申报表有关问题的通知》(国税函[2008]635号)对《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第4行“利润总额”修改为“实际利润额”。 “实际利润额”文件规定为“按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额”。对广大纳税人而言,该文件的下发对企业所得税预缴带来很多政策便利。 预缴期可以弥补以前年度亏损 预缴期内可以弥补以前年度亏损,可以更真实地反映企业应纳税所得,减少对企业资金的占用。该项规定在以前的所得税规定中有所体现:《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业所得税法若干执行问题的通知》(国税发[2000]152号)外商投资企业和外国企业按照税法规定预缴季度企业所得税时,首先应弥补企业以前年度所发生的亏损,弥补亏损后有余额的,再按其所适用的税率预缴季度企业所得税。《关于做好2003年度企业所得税汇算清缴工作的通知》(苏国税函[2004]23号)企业以前年度按规定未弥补完的亏损,可在下一年度预缴申报时先行弥补,汇缴申报时统一计算当年的弥补亏损额。在新所得税法体系下,延用了该项规定,其实质上体现了对纳税人权利的尊重,保障了纳税人的权益。 预缴期内不征税收入不予征税 新所得税法体系下,引入了不征税收入的概念,《企业所得税法》第七条规定收入总额中的不征税收入为: 1.财政拨款; 2.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金; 3.国务院规定的其他不征税收入。 而这部分收入在会计核算中并入会计利润中。此次修订将不征税收入从会计利润中剔除,在预缴期内就体现了“不征税”。

个人所得税报表填写

个人所得税报表填写 一、实验名称 个人所得税纳税申报表填写 二、实验目 使学生熟练掌握个人所得税纳税申报表填制要求,学会正确计算个人所得税,并能根据纳税申报表填制方法实际填制纳税申报表。 三、实验资料 小赵是某市M区A公司(非上市公司)技术骨干并拥有公司股份。2007年,小赵全部收入及税款缴纳情况如下: (1)全年取得工薪收入188400元,单位已按税法规定代扣代缴所得税 (2)取得公司股权分红20000元,扣缴个人所得税4000元 (3)银行储蓄存款账户孳生利息收入1200元,扣缴个人所得税240元 (4)购买国债,取得利息收入2000元 (5)购买企业债券,取得利息收入1500元,没有扣缴个人所得税 (6)出售家庭非唯一住房(原值700000元),取得转让收入860000元,按规定缴纳个人所得税23400元及其他税费43000元 (7)出租自有商铺给某公司,每月租金3500元,缴纳个人所得税500元,及按国家规定缴纳其他税费200元 (8)在上交所转让A股股票盈利60000元 (9)持有某上市公司A股股票,取得股息3000元,扣缴个人所得税300元 (10)发明一项专利,让渡给某公司使用,取得收入40000元,扣缴个人所得税6400元 (11)一次购买体育彩票,中奖9000元 2008年2月22日,小赵到M区税务机关办理纳税申报手续。 四、实验要求(计算、会计分录、填写报表) 1.计算小赵2007年应该缴纳个人所得税。 2.编制各单位代扣代缴小赵个人所得税会计分录。 3.请帮助小赵填写个人所得税纳税申报表。 (注:个人所得税申报表共有五类八种:第一类共一种,为“个人所得税月份申报表”;第二类共一种,为“个人所得税年度申报表”;第三类共两种,为“个体工商户所得税月份申报表”和“个体工商户所得税年度申报表”;第四类共两种,为“特定行业个人所得税月份申报表”和“特定行业个人所得税年度申报表”;第五类共两种,为“个人承包承租经营所得税月份(或分次)申报表”和“个人承包承租经营所得税年度申报表”)

2016年个人所得税税率表(个税起征点3500)

2016年个人所得税税率表(个税起征点3500) 各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟! 2016年个人所得税税率表(个税起征点3500)2018年10月1日起个税起征点是5000新版个税为2019年现行执行政策1、工资、薪金所得适用的税率表税率表一(工资、薪金所得适用)注:1。本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额;2。含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。2、个体工商户,企业等适用税率表二税率表二(个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用)注:1。本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的所得额;2。含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的对企事业单位的承包经营、承租经营所得。个人所得税计算方法(公式):其应缴个人所得税=(工薪收入-个人缴纳的四险一金金额-个人所得税扣除额5000)*税率-速算扣除数下面举例说明:张某月工资10000元,三险一金2200元,假设没有其他符合规定的扣除,请分别计算张某2018年9月工资和10月工资应交个人所得税。9月工

资薪金所得个人所得税=(10000-2200-3500)×10%-105=325元10 月工资薪金所得个人所得税=(10000-2200-5000)×3%=84元2、国家税务总局关于贯彻执行修改后的个人所得税法有关问题的公告财政部税务总局关于2018年第四季度个人所得税减除费用和税率适用问题的通知财税〔2018〕98号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局,新疆生产建设兵团财政局:根据第十三届全国人大常委会第五次会议审议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决定》,现就2018年第四季度纳税人适用个人所得税减除费用和税率有关问题通知如下:一、关于工资、薪金所得适用减除费用和税率问题对纳税人在2018年10月1日(含)后实际取得的工资、薪金所得,减除费用统一按照5000元/月执行,并按照本通知所附个人所得税税率表一计算应纳税额。对纳税人在2018年9月30日(含)前实际取得的工资、薪金所得,减除费用按照税法修改前规定执行。二、关于个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业自然人投资者、企事业单位承包承租经营者的生产经营所得计税方法问题(一)对个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业自然人投资者、企事业单位承包承租经营者2018年第四季度取得的生产经营所得,减除费用按照5000元/月执行,前三季度减除费用按照3500元/月执行。(二)对个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业自然人投资者、企事业单位承包承租经营者2018年取得的生产经营所得,用全年

企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)及填表说明

中华人民共和国 企业所得税月(季)度纳税申报表(A类) 税款所属期间年月日至年月日纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□

企业所得税月(季)度纳税申报(A类)填表说明: 1.输入“纳税人识别号”,直接从基础数据中提取纳税人基本信息,判断“征收方式”是否为“查账征收”的纳税人,不属于“查账征收”的纳税人给出相应提示。 2.“税款所属时期”,填写纳税人实际经营的月(季)度税款所属时期。系统自动带出实际经营的税款所属时期,可进行修改。 3.第2行“营业收入”:纳税人填报财务会计制度核算的营业收入,事业单位、社会团体、民办非企业单位填报按其财务会计制度核算的收入。 4.第3行“营业成本”:纳税人填报财务会计制度核算的营业成本,事业单位、社会团体、民办非企业单位填报按其财务会计制度核算的成本(费用)。 5.第4行“利润总额”:填报纳税人按财务会计制度核算的利润总额,事业单位、社会团体、民办非企业单位比照填报。 10.第5行“税率(25%)”:填报《企业所得税法》第四条规定的税率25%。 11.第6行“应纳所得税额”:填报纳税人计算出的当期应纳所得税额。第6行=第4行×第5行。 12.第7行“减免所得税额”:填报享受减免税的纳税人实际减免的所得税额。第7行≤第6行 “减免所得税额”包括过渡期减免税优惠、小型微利企业优惠、高新技术企业优惠。 鉴于新的减免税办法及过渡期减免税衔接办法尚未出台,本行“减免所得税额”只对系统中现有的相关减免税批文和备案信息进行提示,不进行强制监控。 13.第8行“实际已缴所得税额”:填报累计已预缴的本年度企业所得税税额。 第8行“实际已缴所得税额”有关取数口径: 取上个月份(季度)申报表(补充申报表)的第12行已预缴所得税额+上个月份(季度)申报表(补充申报表)的第13行应补(退)所得税额+取本月(季)税款所属期的预缴税款信息表中的征收项目为“企业所得税”的税款属性为“分期预缴税款”、“延期申报预缴税款”、“其他预缴税款”的余额合计数(并且入库余额大于0、开票金额大于0)+Σ|min((A i+1-A i),0)|,i=0,1,2,3…,其中A i为第i次补充申报的应补退税额,A0为原始申报表的应补退税额。此公式考虑了补充申报的应补退税额比原始申报的应补退税额少的税款。

2017个人所得税税率表(含计算公式)

个人所得税税率表 一、工资、薪金个人所得,7级超额累进税率表,税率为3%--45%(专职)(个税免征额3500元) ●应纳税额T=(工资薪金所得-“五险一金”-免征额)×适用税率-速算扣除数 ●半年奖金法T=(工资薪金所得+半年奖金-“五险一金”-免征额)×适用税率-速算扣除 数 ●一年奖金法T=(工资薪金所得-“五险一金”-免征额)×适用税率-速算扣除数+12个月 奖金(年终奖摊每月=年终奖金额÷12月×适用税率-速算扣除数)(当工资低于3500时,应从奖金里抵足免征额后再计算) 二、个体(生产经营)、企事业单位(承包经营)所得,适用5%---35%的超额累进税率表。 以每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额。 ●应纳税所得额A=全年收入总额–成本、费用以及损失 ●应纳税额T=应纳税所得额A×税率-速算扣除数 三、劳动报酬所得,适用比例税,税率为20%--40%(兼职) ●每次收入不超过4000元的,减除费用800元;其余额为应纳税所得额。 应纳税所得额A=全年收入总额–800费用

应纳税额T=应纳税所得额A×税率-速算扣除数 ●每次收入超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。 应纳税所得额A=全年收入总额–(1-20%)费用 应纳税额T=应纳税所得额A×税率-速算扣除数 四、稿酬所得,适用比例税,税率为20%,并按应纳税额减征30% ●每次收入不超过4000元的,减除费用800元;其余额为应纳税所得额。 应纳税所得额A=全年收入总额–800费用 应纳税额T=应纳税所得额A×税率-(1-30%)减征额 ●每次收入超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。 应纳税所得额A=全年收入总额*(1-20%)费用 应纳税额T=应纳税所得额A×税率*(1-30%)减征额 五、利息、股息、红利所得适用比例税,税率为20% ●每次收入不超过4000元的,减除费用800元;其余额为应纳税所得额。 应纳税额T=应纳税所得额A(全年收入总额–800费用)×税率 ●每次收入超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额 应纳税额T=应纳税所得额A〈全年收入总额*(1-20%)费用〉×税率

如何填写“个人所得税纳税申报表”

如何填写“个人所得税纳税申报表” 自行申报的纳税人在取得工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、利息、股息红利、财产租赁、财产转让、偶然所得等各项所得时,应在规定的纳税限期内在规定的纳税地点向主管税务机关进行申报, 并填报《个人所得税月份申报表》。 个人所得税月份申报表填表说明: 注1、纳税人编码填写办理税务登记时,由主管税务机关所确定的税务编码 注2、抵华日期按照护照的来华日期填写 注3、所得项目不同的所得项目应分别填写,一个月内同一所得项目取得时间不同的,汇总填入一行, 并在所得期间栏分别注明 注4、所得期间以支付收入日期为准 注5、外汇牌价按照填开完税凭证的上一月最后一日中国人民银行公布的外汇牌价(买入价)填写 注6、减费用额按所得项目的费用标准填写 注7、应纳税所得额人民币合计减去费用额的余额 注8、应纳税额应纳税所得额×税率-速算扣除数 注9、声明人填写纳税人姓名,如纳税人不在时,填写代理申报人姓名 ****************************************************************************** * 确定自己是否达到了12万元的标准 1.个人各项所得的计算必须按照税前所得计算,如果纳税人取得的所得已经被扣缴了税款,应当将所扣税款加上。 2.下列所得不包括在12万的统计范围内:(1)省级人民政府、国务院部委、中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金;(2)国债和国家发行的金融债券利息;(3)按照国家统一规 定发给的补贴、津贴,即个人所得税法实施条例第十三条规定的按照国务院规定发放

所得税年度纳税申报表及附表填报说明

所得税年度纳税申报表及附表填报说明 企业所得税月(季)度预缴纳申报表(A类)》一、常见问题1. 企业所得税季度A类报表的“本期金额”列填什么?“本期金额”列的数据为所属季(月)度第一日至最后一日的累计数。例:7月初申报第二季度的报表时,“本期金额”列需要填写4月1日至6月30日的累计金额。 2. 企业所得税季度A类报表的“累计金额”列填什么?“累计金额”列的数据为所属年度1月1日到所属季度最后一日的累计数。例:7月初申报第二季度的报表时,“累计金额”列需要填写1月1日至6月30日的累计金额。 3. 本季度缴纳的所得税税款(“应补(退)的所得税额”),是按哪一列的数据来计算?根据“累计金额”列的数据,按照第9行=第6行-第7行-第8行的计算关系,系统自动计算生成“应补(退)的所得税额”(第9行),本行为本季(月)度应缴纳的所得税税款。 4. 企业所得税季度A类报表“营业收入”、“营业成本”和“利润总额”三栏间还有逻辑关系吗?第2、3、4行之间没有逻辑关系。营业收入、 营业成本按会计制度核算的收入、成本填报,利润总额修改为“实际利润额”,填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。事业单位、社会团体、民办非企业单位比照填报。房地产开发企业本期取得预售收入按规定计算出的预计利润额计入本行。 5. 房地产企业的预售收入怎么填表?开发产品还未完工取得预售收入如何填报表?房地产开发企业本期取得预售收入按规定计算出的预计利润额计入第4行“实际利润额”中。 6. 适用20%税率的小型微利企业,但网上的税率是25%,而且改不了?企业所得税的税率为25%,,适用20%税率的小型微利企业按25%的税率计算应纳所得税额,将按25%的税率与20%的税率计算的应纳税额的差额部分填写在减免所得税额(第7栏)中。 7. 外省市在大连辖区内设立的分支机构应该填写《企业所得税月(季)度预缴纳申报表(A类)》的哪几栏?除铁路运输企业(包括广铁集团和大秦铁路公司)、国有邮政企业、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、中央汇金投资有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中国建银投资有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司以及海洋石油天然气企业(包括港澳台和外商投资、外国海上石油天然气企业)在大连设置的分支机构外,分支机构需要依据其总机构出具的《汇总纳税分支机构企业所得税分配表》中确定的分配比例及分支机构分摊的所得税税额,填写《企业所得税月(季)度预缴纳申报表(A类)》的第20、21、22行,其他栏次不需要填写。 8.企业所得税季度申报时盈利了可以弥补以前年度的亏损吗? 可以。需要在申报弥补前向主管局提交中介机构的亏损鉴定证明,主管局做完期初设置后才可以弥补。亏损延续弥补的期限不能超过5年。 二、主要逻辑关系1、第2行“营业收入”:填报会计制度核算的营业收入,事业单位、社

个人所得税税率表(新旧对照)

七级累进税率 个税调整后起征点改为3500, 2011年9月1日起调整后的7级超额累进税率如下: 全月应纳税所得额税率速算扣除数(元) 全月应纳税额不超过1500元 3% 0 全月应纳税额超过1500元至4500元 10% 105 全月应纳税额超过4500元至9000元 20% 555 全月应纳税额超过9000元至35000元 25% 1005 全月应纳税额超过35000元至55000元 30% 2755 全月应纳税额超过55000元至80000元 35% 5505 45% 13505 全月应纳税额超过80000元 税额=应纳税所得额*税率-速算扣除数

工资、薪金所得适用个人所得税九级超额累进税率表 级数全月应纳税所得额(含税所得额)税 率% 速算扣除数(元) 一不超过500元 5 0 二超过500元至2000元10 25 三超过2000元至5000元15 125 四超过5000元至20000元20 375 五超过20000元至40000元25 1375 六超过40000元至60000元30 3375 七超过60000元至80000元35 6375 八超过80 000元至100000元40 10375 九超过100000元45 15375 个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用级数全月应纳税所得额(含税所得额) 税率% 速算扣除数(元) 一不超过5,000元的 5 0 二超过5,000元到10,000元的部分10 250 三超过10,000元至30,000元的部分20 1,250 四超过30,000元至50,000元的部分30 4,250 五超过50,000元的部分35 6,750 劳务报酬所得适用 级数全月应纳税所得额(含税所得额) 税率% 速算扣除数(元) 一不超过20,000元的20 0 二超过20,000元到50,000元的部分30 2,000 三超过50,000元的部分40 7,000

我国企业所得税年度纳税申报表(A类)填报说明(doc 12页)

我国企业所得税年度纳税申报表(A类)填报说明(doc 12页)

更多企业学院: 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料

《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料 更多企业学院: 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座

应纳税所得额计算14加:纳税调整增加额(填附表三)15减:纳税调整减少额(填附表三)16其中:不征税收入 17免税收入 18减计收入 19减、免税项目所得 20加计扣除 21抵扣应纳税所得额 22加:境外应税所得弥补境内亏损 23纳税调整后所得(13+14-15+22)24减:弥补以前年度亏损(填附表四)25应纳税所得额(23-24) 应纳税额计算26税率(25%) 27应纳所得税额(25×26) 28减:减免所得税额(填附表五) 29减:抵免所得税额(填附表五) 30应纳税额(27-28-29) 31加:境外所得应纳所得税额(填附表六) 32减:境外所得抵免所得税额(填附表六) 33实际应纳所得税额(30+31-32) 34减:本年累计实际已预缴的所得税额 35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 36汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 37汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例39合并纳税企业就地预缴的所得税额 40本年应补(退)的所得税额(33-34) 附列资料41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 纳税人公章:代理申报中介机构公章:主管税务机关受理专用章:经办人:经办人及执业证件号码:受理人: 申报日期:年月日代理申报日期:年月日受理日期:年月日

季度企业所得税申报表及填写说明

中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 税款所属期间:年月日至年月日 纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□

中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表( A 类)》填报说 明 一、 本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人在月(季)度预缴企业所得税时使用。 二、 表头项目 1. “税款所属期间” 属月(季)度的最后一日 2. “纳税人识别号” 3. “纳税人名称”: 三、 各列的填报 :为税款所属期月(季)度第一日至所属期月(季)度最后一日。年度中间开业的, 次月 ( 季)度起按正常情况填报。 :填报税务机关核发的税务登记证号码( 15 位)。 填报税务机关核发的税务登记证纳税人全称。 税款所属期间”为当月 (季)开始经营之日至所 1. 第1行“按照实际利润额预缴”的纳税人,第 2行至第17行的“本期金额”列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日; 纳税人所属年度 1 月 1 日至所属月(季)度最后一日的累计数。 2. 第 18行“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人,第 19行至第 22行的“本期金额”列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日; “累计金额”列,数据为纳税人所属年度 1 月 1 日至所属月(季)度最后一日的累计数。 3. 第 23行“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人,第 24行的“本期金额”列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日; 据为纳税人所属年度 1 月 1 日至所属月(季)度最后一日的累计数。 四、 各行的填报 1. 第1行至第24行,纳税人根据其预缴申报方式分别填报。实行“按照实际利润额预缴”的纳税人填报第 2行至第17行;实行“按照上一纳税年度应 纳税所得额平均额预缴”的纳税人填报第 19行至第 22行;实行“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人填报第 24行。 2. 第 25 行至第 32 行,由实行跨地区经营汇总计算缴纳企业所得税(以下简称汇总纳税)纳税人填报。汇总纳税纳税人的总机构在填报第 行的基础上,填报第 26行至第30行;汇总纳税纳税人的分支机构填报第 28行、第31行、第 32行。 五、 具体项目填报说明 1. 第2行 2. 第 3 行 3. 第 4 行 4. 第 5 行 累计金额”列,数据为 累计金额”列,数 1 行至第 24 营业收入” 营业成本” 利润总额” 特定业务计算的应纳税所得额” 发产品收入按照税收规定的预计计税毛利率计算的预计毛利额填入此行。 填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业收入。 填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业成本。 填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的利润总额。 :填报按照税收规定的特定业务计算的应纳税所得额。从事房地产开发业务的纳税人,本期取得销售未完工开 5. 第 6 行“不征税收入” :填报计入利润总额但属于税收规定不征税的财政拨款、 依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费以及政府性基金和国务院规 定的其他不征税收入。 6. 第 7 行“免税收入” :填报计入利润总额但属于税收规定免税的收入或收益。 7. 第 8 行“弥补以前年度亏损” 8. 第 9行“实际利润额” :根据相关行次计算填报。第 9. 第 10行“税率( 25%)”: 10. 第 11 行“应纳所得税额” 时,第11行工第9行X 第10行 11. 第 12行“减免所得税额” :填报按照税收规定可在企业所得税前弥补的以前年度尚未弥补的亏损额。 9 行=第 4行+第 5行-第 6行-第 7行-第 8行。 填报企业所得税法规定的 25%税率。 :根据相关行次计算填报。第 11行=第9行X 第10行,且第11行A 0。当汇总纳税纳税人总机构和分支机构适用不同税率 :填报按照税收规定当期实际享受的减免所得税额。第 12行三第11行。 本期金额”列不填。 :填报按照税收规定的特定业务已预缴(征)的所得税额,建筑企业总机构直接管理的项目部,按规定向项 12. 第 13 行“实际已预缴所得税额” :填报累计已预缴的企业所得税额, 13. 第 14 行“特定业务预缴(征)所得税额” 目所在地主管税务机关预缴的企业所得税填入此行。 14. 第 15 行 15. 第 16 行 16. 第 17 行 17. 第 19 行 18. 第 20 行 “应补(退)所得税额”:根据相关行次计算填报。第 15行=11 行-12行-13行-14行,且第15行W 0时,填0, “本期金额”列不填。 以前年度多缴在本期抵缴所得税额” :填报以前年度多缴的企业所得税税款尚未办理退税,并在本纳税年度抵缴的所得税额。 “本期实际应补(退)所得税额”:根据相关行次计算填报。第 17行=15行-16行,且第17行W 0时,填0, “本期金额”列不填。 上一纳税年度应纳税所得额” : 填报上一纳税年度申报的应纳税所得额。 “本期金额”列不填。 本月(季)应纳税所得额” :根据相关行次计算填报。 按月度预缴纳税人:第20行=第19行X 1/12 ;按季度预缴纳税人:第 20行=第19行X 1/4。 19. 第 21 行 20. 第 22行 21. 第 24行 22. 第 26 行 税率( 25 %)”:填报企业所得税法规定的 25%税率。 “本月(季)应纳所得税额”:根据相关行次计算填报。第 22行=第20行X 第21行。 本月(季)确定预缴所得税额” :填报税务机关认定的应纳税所得额 计算出的本月(季)度应缴纳所得税额。 总机构应分摊所得税额” :汇总纳税纳税人总机构,以本表(第 1 行至第 24行)本月(季)度预缴所得税额为基数,按总机构应分摊的预 缴比例计算出的本期预缴所得税额填报,并按预缴方式不同分别计算: (1) “按实际利润额预缴”的汇总纳税纳税人总机构:第 15行X 总机构应分摊预缴比例; (2) “按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴”的汇总纳税纳税人总机构:第 22行X 总机构应分摊预缴比例; (3) “按照税务机关确定的其他方法预缴”的汇总纳税纳税人总机构:第 24行X 总机构应分摊预缴比例。 第 26 行计算 公式中的“总机构应分摊预缴比例” :跨地区经营的汇总纳税纳税人,总机构应分摊的预缴比例填报 机构应分摊的预缴比例按各省规定执行填报。 25%;省内经营的汇总纳税纳税人,总 23. 第 27行“财政集中分配所得税额” :汇总纳税纳税人的总机构,以本表(第 1 行至第 24行)本月(季)度预缴所得税额为基数,按财政集中分配的 预缴比例计算出的本期预缴所得税额填报,并按预缴方式不同分别计算: (1) “按实际利润额预缴”的汇总纳税纳税人总机构:第 15行X 财政集中分配预缴比例; (2) “按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴”的汇总纳税纳税人总机构:第 22行X 财政集中分配预缴比例; (3) “按照税务机关确定的其他方法预缴”的汇总纳税纳税人总机构:第 24行X 财政集中分配预缴比例。 跨地区经营的汇总纳税纳税人,中央财政集中分配的预缴比例填报 25%;省内经营的汇总纳税纳税人,财政集中分配的预缴比例按各省规定执行填报。 24. 第 28行“分支机构应分摊所得税额” :汇总纳税纳税人总机构,以本表(第 1 行至第 24行)本月(季)度预缴所得税额为基数,按分支机构应分摊 的预缴比例计算出的本期预缴所得税额填报,并按不同预缴方式分别计算: (1) “按实际利润额预缴”的汇总纳税纳税人总机构:第 15行X 分支机构应分摊预缴比例; (2) “按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的汇总纳税纳税人总机构: 第22行X 分支机构应分摊预缴比例; (3) “按照税务机关确定的其他方法预缴”的汇总纳税纳税人总机构:第 24行X 分支机构应分摊预缴比例。 第 28 行计算公式中“分支机构应分摊预缴比例” : 跨地区经营的汇总纳税纳税人,分支机构应分摊的预缴比例填报 分支机构应分摊的预缴比例按各省规定执行填报。 分支机构根据《中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》中的“分支机构分摊所得税额”填写本行。 25. 第 29 行“总机构独立生产经营部门应分摊所得税额” :填报汇总纳税纳税人总机构设立的具有独立生产经营职能、按规定视同分支机构的部门所应 分摊的本期预缴所 得税额。 26. 第 30行“总机构已撤销分支机构应分摊所得税额” :填报汇总纳税纳税人撤销的分支机构,当年剩余期限内应分摊的、由总机构预缴的所得税额。 27. 第 31 行“分配比例” :填报汇总纳税纳税人分支机构依据《中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》中确定的分配比例。 28. 第32行“分配所得税额”:填报汇总纳税纳税人分支机构按分配比例计算应预缴的所得税额。第 32行=第28行X 第31行。 50%;省内经营的汇总纳税纳税人,