部编六年级上册语文第5课七律长征同步练习

5七律?长征

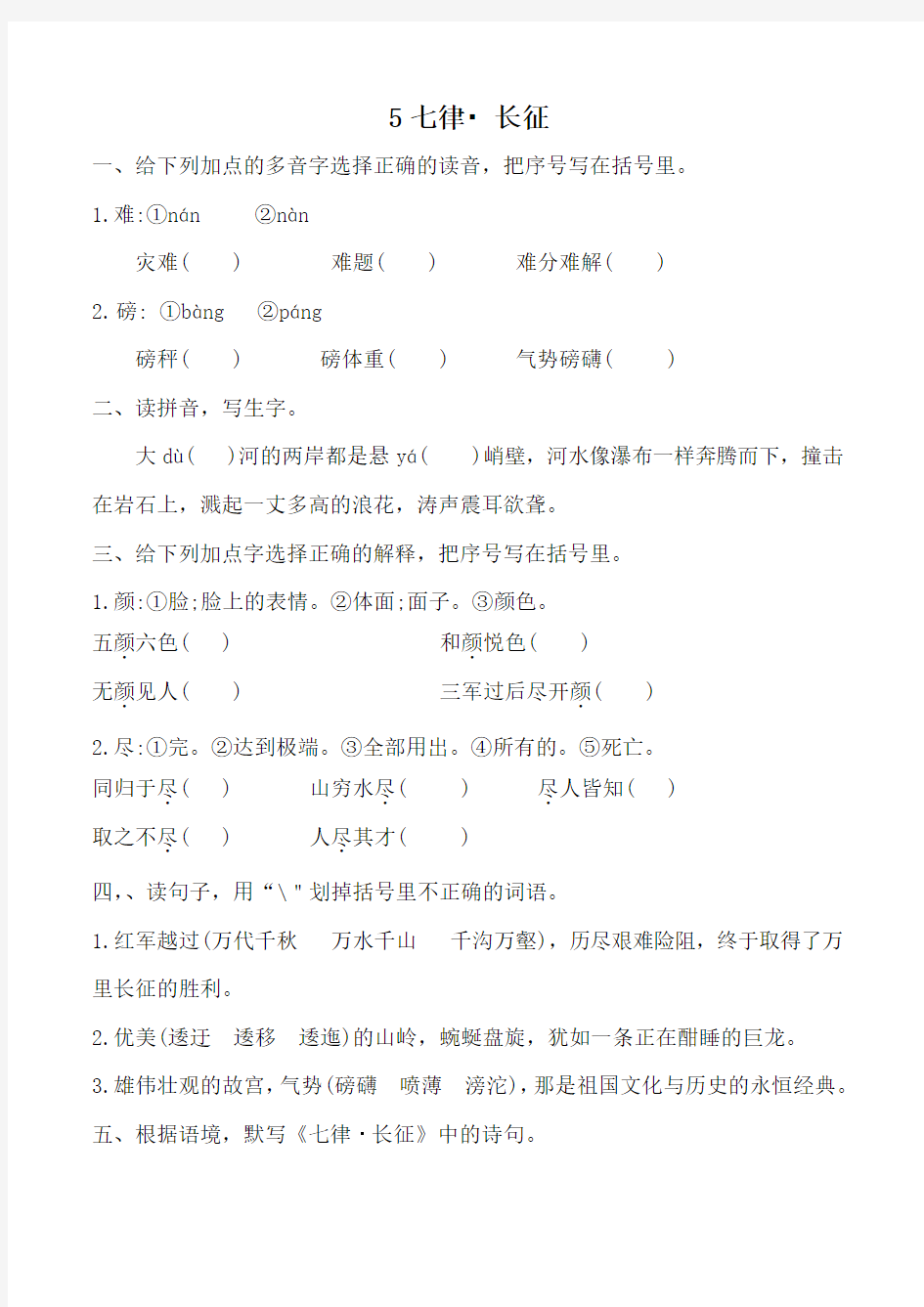

一、给下列加点的多音字选择正确的读音,把序号写在括号里。

1.难:①nán ②nàn

灾难( ) 难题( ) 难分难解( )

2.磅: ①bàng ②páng

磅秤( ) 磅体重( ) 气势磅礴( )

二、读拼音,写生字。

大dù( )河的两岸都是悬yá( )峭壁,河水像瀑布一样奔腾而下,撞击在岩石上,溅起一丈多高的浪花,涛声震耳欲聋。

三、给下列加点字选择正确的解释,把序号写在括号里。

1.颜:①脸;脸上的表情。②体面;面子。③颜色。

五颜.六色( ) 和颜.悦色( )

无颜.见人( ) 三军过后尽开颜.( )

2.尽:①完。②达到极端。③全部用出。④所有的。⑤死亡。

同归于尽.( ) 山穷水尽.( ) 尽.人皆知( )

取之不尽.( ) 人尽.其才( )

四,、读句子,用“\"划掉括号里不正确的词语。

1.红军越过(万代千秋万水千山千沟万壑),历尽艰难险阻,终于取得了万里长征的胜利。

2.优美(逶迂逶移逶迤)的山岭,蜿蜒盘旋,犹如一条正在酣睡的巨龙。

3.雄伟壮观的故宫,气势(磅礴喷薄滂沱),那是祖国文化与历史的永恒经典。

五、根据语境,默写《七律?长征》中的诗句。

1.老师经常用“,”鼓舞我们克服困难。

2.读了《飞夺泸定桥》这篇课文,我不由自主地想到了“”这句诗。

3.《抢渡金沙江》这个故事,让人联想到的诗句是“”。

六、把《七律?长征》补充完整,完成练习。

七律·长征

不怕远征难,。

逶迤腾细浪,磅礴走泥丸。

水拍云崖暖,桥横铁索寒。

更喜千里雪,过后尽开颜。

1.首联两句总领全诗,高度概括出红军在长征中的英雄气概,“”一词表现出红军藐视困难、从容不迫的自豪感。

2.颔联运用和的修辞手法,表现了红军蔑视一切困难的豪迈气概。

3.颈联既写了红军巧渡后的喜悦,又写了飞夺的惊心动魄,表现了战斗的惊险激烈和红军的神勇无敌。

4.尾联描述了,写出了红军翻过雪山后一片欢腾的之态,同时预示了长征的最后胜利。

5.本诗生动地概述了二万五千里长征的,赞颂了中国工农红军的

和精神。

七、读文章,完成练习。

巧渡金沙江

金沙江位于长江的上游。它穿行在川滇(diān)边界的深山峡谷间,江面宽阔,

水急浪大。如果红军过不去,就会被敌人压进深山峡谷,招致全军覆灭的危险。当红军大队人马向金沙江挺进时,蒋介石如梦初醒,认定红军的目标既不是贵阳,也不是昆明,而是“必渡金沙江无疑”。1935年4月28日,蒋介石下达命令,控制渡口,毁船封江。就在红军抵达金沙江前夕,江边的敌人已将所有船只掠到北岸了。

1935年5月3日,军委干部团的同志们接受了抢夺皎平渡的任务。他们二话没说,翻山越岭、日夜兼程走了180里路,当天夜晚就来到了金沙江边。在渡口,他们幸运地找到了两条船。原来这两条船是送探子来南岸探查情况的,但探子不知跑到哪里去了……

军委干部团的同志们乘坐这两条船悄悄地渡到北岸。敌人的哨兵以为探子回未了,没有在意。军委干部团来了个突然袭击,一举消灭了一连正规军和一个保安队,控制了皎平渡两岸渡口。后来,他们又找到了5条船,动员了36名艄公。

与此同时,红一军团赶到了龙街渡口,红三军团赶到了洪门渡口,但这两个渡口都没有船只,加上江宽水急无法架桥。军委命令他们迅途转到皎平渡过江。

1935年5月3日至9日,在7天7夜的时间里,红军主力就靠这7条小船从容地过了江。担任后卫的九军团在南渡乌江以后奉军委命令一直绕圈子,忽南忽北,牵制了敌人部分兵力。1935年5月6日,他们到了云南东川与巧家县之间,并于5月9日在树节渡顺利地渡过了金沙江。两天以后,敌人的追兵才赶到南岸。可红军早已毁船封江,走得无影无踪了。

1.联系上下文解释词语。

(1)如梦初醒:

(2)日夜兼程:

2.如果红军过不了金沙江,会有什么后果?

3.从哪儿可以看出红军是巧渡金沙江?

4.这个故事表现了红军的什么品质?

参考答案

一. 1.②①① 2.①①②

二.渡崖

三 1. ③①②① 2.⑤②④①③

四.1.万水千山 2.逶迤 3.磅礴

五.1.红军不怕远征难,万水千山只等闲

2.大渡桥横铁索寒

3.金沙水拍云崖暖

六.红军万水千山只等闲五岭乌蒙金沙大渡岷山三军

1.不畏艰难险阻,勇往直前等闲

2.夸张比喻

3.金沙江泸定桥

4.长征的最后历程喜悦

5.艰难历程革命英雄主义革命乐观主义

七. 1.(1)好像刚从梦中醒过来,形容刚刚从糊涂、错误的境地中觉醒过来。(2)不分白天黑夜,拼命赶路。

2.如果红军过不去,就会被敌人压进深山峡谷,招致全军覆灭的危险。

3.红军利用探子的船只消灭了敌人,控制了皎平渡两岸渡口,使红平主力顺利地渡过了金沙江。

4.表现了红军的机智、勇敢。

部编版语文小学六年级上册5 七律·长征 同步练习题(附答案)

5 七律·长征 课时1 一、读拼音,写词语。 wǔ lǐnɡ ní wán pánɡbóyǘn yátiě suǒ ()()()()() 二、联系上下文,解释下列诗句。 1.五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 2.金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。 三、选出下列说法不正确的一项()。 A.《长征》是一首七言律诗。共八句、四联,其中第二联,第三联对仗(对偶)。 B.“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。”一联中的“腾细浪”写水,“走泥丸”写山,都采用夸张手法。 C.“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。”一联写巧渡金沙江和飞夺泸定桥。 D.《长征》写于1935年10月,作者是毛泽东。 四、给下列诗句断句不正确的一项是()。 A.红军/不怕/远征/难,万水/千山/只等/闲。 B.五岭/逶迤/腾/细浪,乌蒙/磅礴/走/泥丸。 C.金沙/水拍/云崖/暖,大渡/桥横/铁索/寒。 D.更喜/岷山/千里/雪,三军/过后/尽/开颜。 五、填空。 1.《长征》是一首律诗,作者是,写于1935年10月,即。 2.作者不仅是一位家、家,还是一位伟大的。这首诗生动地描述了 在途中战胜的过程,热情地歌颂了红军战士的 精神。 3.“三军过后尽开颜”中三军古代指:后来通常用“三军”指。 4.这首诗为我们具体展示的红军长征途中威武雄壮的“征难图”分别有。 六、写出下列诗句的修辞手法。 1.五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。() 2.危楼高百尺,手可摘星辰。() 3.醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?() 4.遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。() 课时2 一、课文理解。 红军不怕远征难,万水千山只等闲。 ,。

金沙水拍,大渡桥横。 更喜岷山千里雪,三军过后。 1.先将诗句补充完整。 2.诗句中用“细浪”来比喻;用“泥丸”来比喻。这两个比喻句歌颂了红军战士的英雄气概。 3.诗句中“暖”和“寒”是一对反义词。“暖”字表达了红军“寒”字表现了。 4.诗句中告诉我们红军长征取得胜利前的最后一个难关是:;“”一词表达了红军历尽艰难险阻取得长征胜利时的喜悦之情。 二、阅读短文,回答问题。 讲到长征,请问有什么意义呢?我们说,长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。自盘古开天地,三皇五帝至于今,历史上曾经有过我们这样的长征吗?在12个月中,每日天上有几十架飞机在侦察、轰炸,地上有几十万大军在围追堵截,路上遇到了说不尽的艰难险阻,我们却开动了每人的两只脚,长驱二万余里,纵横11个省。请问历史上曾有过我们这样的长征吗?没有,从来没有的。长征是宣言书。它向全世界宣告,红军是英雄好汉,帝国主义者和它们的走狗蒋介石等则是完全无用的。长征宣告了帝国主义和蒋介石围追堵截的破产。…… 1.长征是历史记录上的第一次,长征是,长征是,长征是。 2.我们开动了每人的两只脚,长驱余里,纵横个省。 3.红军长征大约经历了1年的时间。 4.红军在长征途中遇到了哪些困难? 5.找出文中的一个排比句。并且仿照写一句话。 三、将《七律·长征》这首诗改写成一篇小记叙文。 参考答案 课时1 一、读拼音,写词语。 wǔ lǐnɡ ní wán pánɡbóyǘn yátiě suǒ (五岭)(泥丸)(磅礴)(云崖)(铁索) 二、联系上下文,解释下列诗句。 1.五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 五岭山脉那样高低起伏,绵延不绝,可在红军眼里不过像翻腾着的细小波浪;乌蒙山那样高大雄伟,气势磅礴,可在红军看来,不过像在脚下滚过的泥丸。 2.金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。 金沙江两岸悬崖峭壁,湍急的流水拍击着两岸高耸的山崖,给人温暖的感受;大渡河上的泸定桥横跨东西两岸,只剩下十几根铁索,使人感到深深的寒意。 三、选出下列说法不正确的一项(B)。 A.《长征》是一首七言律诗。共八句、四联,其中第二联,第三联对仗(对偶)。

最新部编人教版五年级上册语文同步练习《七律长征》课课练习题

2014年人教版语文五年级上册8.1七律长征练习卷 1.带着问题来读书。 《七律·长征》是__________在红军长征胜利结束时写下的一首诗,全诗生动地概括了_____________________________________________________的艰难历程,赞颂了红军的__________________和__________________精神。 2.拼读写字看谁棒。 3.我会正确识记汉字。 (1)“丸”按音序查字法,应先查音序______,再查音节______,意思是______________________________________________________。 (2)“礴”按部首查字法,应先查____部,再查______画,结构是________,“磅礴”的意思是________________________________________________。 4.比比快来组词语。 征( ) 磅( ) 闲( ) 证( ) 傍( ) 闭( ) 症( ) 谤( ) 门( )

5.补充诗句,再回答问题。 (1)红军不怕远征难,___________________________________________。“远征”是指( ) A.红军二万五千里长征。B.向远方征战。 C.长途征战。 (2)五岭逶迤腾细浪,___________________________________________。这两句诗运用的修辞手法是( ) A.比喻 B.拟人 C.夸张 6.我能给加点字选择正确解释。 (1)尽:①完;②全部用出;③都,全。 尽.开颜( ) 用尽.力气( ) 取之不尽.( ) (2)开:①展开;②写出,说出;③使显露出来;④举行;⑤发动,操纵。开.车( ) 开.会( ) 尽开.颜( ) 开.价( ) 7.根据意思写词语,不正确的一项是( ) A.形容弯曲绵延的样子。(连绵) B.气势盛大的样子。(磅礴) C.脸上现出高兴的样子。(开颜) D.平常。(等闲) 8.仿照例句的标示,选出朗读节奏划分不正确的一项( )。 例:红军/不怕/远征/难,万水/千山/只/等闲。 A.五岭/逶迤/腾/细浪 B.乌蒙/磅礴/走/泥丸

第5课 七律·长征

5 七律·长征 (一)草地夜行 茫茫的草海,一眼望不到边。大队人马已经过去了,留下一条踩得稀烂的路,一直伸 向远方。 干粮早就吃光了,皮带也煮着吃了。我空着肚子,拖着两条僵硬的腿,一步一挨地向 前走着。背上的枪和子弹就像一座山似的,压得我喘不过气来。唉,就是在这稀泥地上躺 一会儿也好啊! 迎面走来一个同志,冲着我大声嚷:“小鬼,你这算什么行军啊!照这样,三年也走 不到陕北!” 他这样小看人,真把我气坏了。我粗声粗气地回答:“别把人看扁了!从大别山走到 这儿,少说也走了万八千里路。瞧,枪不是还在我的肩膀上吗?” 他看了看我,笑了起来,和我并肩朝前走。他比我高两头,宽宽的肩膀,魁梧的身材,只是脸又黄又瘦,两只眼睛深深地陷了下去。 “小同志,你的老家在哪儿?”他问我。 “金寨斑竹园!听说过吗?” “啊,斑竹园!有名的金寨大暴动,就是从你们那儿搞起来的。我在那儿卖过帽子。” 一点儿不错,暴动前,我们村里来过几个卖帽子的人。我记得清清楚楚,爸爸还给我 买了一顶。回家后掀开帽里子一看,里面有张小纸条,写着“打倒土豪劣绅”。真想不到,当年卖帽子的同志竟在这里碰上了。 我立刻对他产生了敬佩的感情,就亲热地问他:“同志,你在哪部分工作?我怎么从来没见过你呀?” “我嘛,在军部,现在出来找你们这些掉队的小鬼。”他一边说,一边摘下我的枪, 连空干粮袋也摘了去,“咱们得快点儿走啊!你看,太阳快落山了,天黑以前咱们必须赶 上部队。这草地到处是深潭,掉下去可就不能再革命了。” 听了他的话,我快走几步,紧紧地跟着他,但是不一会儿,我又落下了一大段。 他焦急地看看天,又看看我,说:“来吧,我背你走!”我说什么也不同意。这下他 可火了:“别磨蹭了!你想叫咱俩都丧命吗?”不容分说,他背起我就往前走。

七律长征分层作业设计贾艳华

《七律·长征》分层作业设计 年级:五年级 分层作业设计意图: 一个班级的学生在知识能力、学习态度、学习方法等方面存在着较大的差异,而素质教育要求我们要面向全体学生,使每个学生的才能得到充分的发展。但在在课堂中我们常常看

到这样的现象:学生做课堂作业时,部分学生很快就做完了,教师提醒他们检查,一会儿工夫之后,其余的学生仍在埋头做着作业,这部分学生又活跃起来,他们“无事可做”。究其原因,教师在教学设计中,给全班所有学生准备的是同样的作业内容。由于学生之间的差异客观存在,我们不可能让全班学生的作业同时开始,同时做完。那么,在练习时,也就形成了有的学生“吃不饱”,有的学生“吃不了”的现象。 因此,实行分层教学,学生分层,根据具体的教学内容进行作业的分层设计,能使各层学生学习的积极性得以提高,使得教学质量大幅提高。 学生是课堂的主人,也是作业的主人。有效作业应是丰富多彩,形式应是多种多样的,能极大的调动学生的学习兴趣,能引导学生关注生活,为学生的终身发展奠定坚实的基础。唯有这样,我们的作业才能高效,教学质量才会不断提升。 作业是课程中的一个有机组成部分,是课堂教学的进一步扩展,是巩固和提高学习效果的手段。通过作业,有助于学生深刻地理解所学内容,巩固知识和培养能力。小学语文教学中实施分层布置数学作业,是新课程“促进学生全面发展”理念的体现,是“因材施教”教学原则的具体体现。下面就是我遵循这个原则设计的《七律 .长征》一课的作业:教材的分析: 本课是毛泽东在红军长征胜利结束时写下的一首诗。全诗生动地概述了二万五千里长征的艰难历程,赞颂了中国工农红军的革命英雄主义和革命乐观主义精神。 选编这首诗的目的是让学生通过对诗句意思的理解,感受到中国工农红军在毛泽东的领导下战胜艰难险阻的大无畏精神、英勇豪迈的气概和胜利后无比喜悦的心情,领略毛泽东作为诗人的豪情和作为一代伟人的博大胸怀、高昂气质。 题型设计: ★是基础题;★★拔高题; ★★★拓展题;★★★★探究题 25.《七律·长征》 ★是基础题; 阅读课文,填空: 五岭逶迤腾细浪,________________________。更喜岷山千里雪,_____________ __________。 一、读拼音写词语。 wēi yí pánɡ bó dà dù qiáo ()()() qiān lǐ xuě tiě suǒ hán zǒu ní wán ()()() 二、组词。 岷()崖()博()傍()眠()涯()礴()磅()三、填写量词。

语文人教版五年级上册《七律·长征》

《七律·长征》教学反思 西城中心小学肖林海毛泽东的诗词艺术风格独具匠心,用词凝练,对仗工整,截取了长征途中几个重点的场面,寥寥五十六个字,却概括了长征二万五千里的伟大征程,读罢让人感慨万千。 《七律.长征》是毛泽东在红军长征胜利结束时写下的一首诗。全诗生动地概述了二万五千里长征的艰难历程,赞颂了中国工农红军大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。在带领学生学习后,我反思纵观我的课堂,有以下几点体会: 一、了解背景 教学前,我给学生布置了预习作业:1.查找关于长征的资料,如:红军长征的原因是什么?长征的基本路线和行程时间有多长?长征途中遇到了哪些困难?长征途中有哪些可歌可泣的故事?2.查找关于伟人毛泽东的资料;长征途中毛泽东还创作了哪些诗词? 自己也阅读了大量的有关红军长征的书籍,无论是巧夺金沙江还是飞夺泸定桥,还是过草地、爬雪山等等。都有一个比较宽广的探寻。为带领学生学习做了一个比较好的先前学习。 二、整体把握 《长征》这首诗,首句“红军不怕远征难,万水千山只等闲”统领全文,下面的诗句都是具体表现。因此,在整体把握之后,扣住“远征难”和“只等闲”,运用简背景资料、音频视频等资源让学生在创设好的情境中直观体验,从而达到与文本对话的目的,生发出对红军

战士豪迈、乐观情绪的赞叹。 三、配乐朗读能为语文学习创设好情境。 语文新课标明确指出:“朗读是阅读教学中最经常最重要的训练,各年级要重视朗读充分发挥朗读对理解课文内容,发展语言、陶冶情感的作用。”在语文课堂教学中,重视并加强朗读训练,是非常必要的。领读、轮读、表演读、分角色读、男女生赛读、配乐读……各种形式的朗读贯穿在课堂上,能使一节语文课增色不少。音乐在课堂上的运用,使得文章的感情得以深化,学生的感情得以升华。 于是,在《七律长征》这首诗的教学上,我尝试了配乐朗读。学生激越的音乐中,领悟了红军长征的乐观主义和英雄气概。这节课上,我体验到配乐朗读在语文教学上得好处。 配乐朗读可以创设情境,激发兴趣,以读代讲。不同的音乐会带给人不同的感受,让人产生各异的遐想,而阅读也是因人产生不同的想象,因此,恰当的音乐与同类的文本相结合,可以促使读者更容易、更深入地理解文本。在学习《七律长征》这节课,我以《长征》主题曲为背景音乐,让学生在音乐中朗读,使学生仿佛置身于逶迤的五岭,好像在翻越乌蒙。在这样的音乐下朗读,比老师单一的讲解更能创设情景,激发学生的朗读兴趣,以读代讲的效果显而易见。配乐朗读可以升华情感。 悠扬的音乐让人舒畅,激昂的音乐催人奋进,悲怆的音乐让人酸楚。当有的文章的感情震撼人心,直达中心的时候,配乐朗读就可以起到烘托、渲染、升华的作用。配乐朗读,不仅可以提高学生的朗读

语文S版五年级上册第三单元第11课《七律长征》同步练习

语文S 版五年级上册第三单元第11课《七律长征》同步练习 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 一、xx 题 (每空xx 分,共xx 分) 一、基础题 1.按拼音写汉字 hóng jūn________ yuǎn zhēng________ děng xián________ 2.多音字组词 难nán________ nàn________ 蔓màn________ wàn________ 3.我是拼音小能手 逶迤________ 磅礴________ 铁索________ 4.写出近义词 暖—________ 寒—________ 怕—________ 5.写出反义词 难—________ 闲—________ 寒—________ 6.形近字组词 征________ 逶________ 证________ 委________ 7.解释下列词语 ①逶迤: ②磅礴: 8.用下列词语造句 ①细浪 ②逶迤 9.给加横线的字注音 等闲________ 逶迤________ 磅礴________ 10.把肯定句改成否定句 ①班长的决定我们都同意。 ②她喜欢唱歌。 11.把陈述句换成把字句 ①妈妈不小心摔坏了小芳的文具盒。 ②敌人的一架飞机被英雄的人民空军击落了。 12.把下列词语补充完整。

万水________ ________逶迤乌蒙________ 13.将下列陈述句改成疑问句 ①对少数同学不守纪律的现象,我们不能不闻不问。 ②那奔驰的列车正是我们祖国奋勇前进的象征。 14.解释加横线的词语万水千山只等闲 15.按要求写词语 例:虫(蜻蜓)扌(抚摸) 氵________ 木________ 亻________ 足________ 16.修改病句 他的语文作业基本上全部完成。 17.扩句 ①我怀念朋友。②事迹激励着我们。 18.缩句 ①江河里排着一条条雕饰得酷似游龙的船。 ②桂林的水静得让你感觉不到它在流动。 19.说说下列句子运用的修辞手法 五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 20.将下列句子改为陈述句。 ①没有革命先辈的流血牺牲,怎么会有我们今天的幸福生活呢? ②小玲取得的优异成绩不是她勤奋学习的结果吗? 二、阅读理解 21.用自己的话概括《七律长征》 22.读课文《七律长征》,我来解说七言律诗 23.仔细读《七律长征》,找出文章的中心句 24.说说下列句子的修辞手法 五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 25.课外阅读。 蒙古包外,许多匹马,许多辆车。人很多,都是从几十里负乘马或坐车来看我们的。主人们下了马,我们下了车。也不知道是谁的手,总是热乎乎的握着,握住不放。大家的语方不同,心可是一样。握手再握手,笑了再笑,你说你的,我说我的,总的意思是民族团结互助。 作者描写蒙汉两族同胞刚见面时的热闹场面,抓住了________多,________多,________多,________多的特点,反映了________。

苏教版语文五年级下册第六单元第21课《七律 长征》同步练习(I)卷

苏教版语文五年级下册第六单元第21课《七律长征》同步练习(I)卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 小朋友,带上你一段时间的学习成果,一起来做个自我检测吧,相信你一定是最棒的! 一、基础题 (共20题;共107分) 1. (4分)读拼音,写汉字。 yún yánuǎn tiěsuǒhán jìn kāi yán wàn shuǐ qiān shān ________________________________ 2. (2分)读拼音,写句子。 cónɡ lín shēn chù yǒu hěn duō xiónɡ māo. ________ nónɡ mánɡ shí jié,rén men hěn xīn kǔ. ________ 3. (6分)读句子,看拼音,写字词。 ①战士们排着整qí________的队伍在dà jiē________上向人们jìng lǐ________。 ②端午节到了,人们赛lòng zhōu________、插ài________蒿,可rè nao________了。 4. (10分)填空。 ①《长征》是一首________律诗,作者是________,写于1935年10月,即________。 ②作者不仅是一位________家、________家,还是一位伟大的________。这首诗生动地描述了________在________途中战胜________的过程,热情地歌颂了红军战士的________精神。 5. (4分)看拼音,写词语。 wēi yípáng bótiěsuǒmín shān

________________________________ 6. (1分)请按一年四季的正确顺序排列下列诗句的序号:________ A待到重阳日,还来就菊花。 B几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 C接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。 D夜来城外一尺雪,晓驾炭车碾冰辙。 7. (5分)把三句话合为一句话。 早上,我走进教室。 我放下书包。 我认真地做值日。 8. (5分)红军长征途中,战士们经历了重重困难,最终取得了长征的胜利。你知道红军长征途中发生的哪些感人故事?举行一个故事会,与大家交流。 9. (5分)解释加横线的词语 万水千山只等闲 10. (5分)我会读(读诗句,画出节奏)。 千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。 粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。 11. (5分)将下列句子改为陈述句。 ①没有革命先辈的流血牺牲,怎么会有我们今天的幸福生活呢? ②小玲取得的优异成绩不是她勤奋学习的结果吗? 12. (20分)联系上下文,解释下列诗句。

六年级上册语文试题:第5课七律长征 人教部编版 有答案

5七律?长征 一、给下列加点的多音字选择正确的读音,把序号写在括号里。 1.难:①nán ②nàn 灾难.( ) 难.题( ) 难.分难解( ) 2.磅: ①bàng ②páng 磅.秤( ) 磅.体重( ) 气势磅.礴( ) 二、读拼音,写生字。 大dù( )河的两岸都是悬yá( )峭壁,河水像瀑布一样奔腾而下,撞击在岩石上,溅起一丈多高的浪花,涛声震耳欲聋。 三、给下列加点字选择正确的解释,把序号写在括号里。 1.颜:①脸;脸上的表情。②体面;面子。③颜色。 五颜.六色( ) 和颜.悦色( ) 无颜.见人( ) 三军过后尽开颜.( ) 2.尽:①完。②达到极端。③全部用出。④所有的。⑤死亡。 同归于尽.( ) 山穷水尽.( ) 尽.人皆知( ) 取之不尽.( ) 人尽.其才( ) 四,、读句子,用“\"划掉括号里不正确的词语。 1.红军越过(万代千秋万水千山千沟万壑),历尽艰难险阻,终于取得了万里长征的胜利。 2.优美(逶迂逶移逶迤)的山岭,蜿蜒盘旋,犹如一条正在酣睡的巨龙。 3.雄伟壮观的故宫,气势(磅礴喷薄滂沱),那是祖国文化与历史的永恒经典。 五、根据语境,默写《七律?长征》中的诗句。

1.老师经常用“,”鼓舞我们克服困难。 2.读了《飞夺泸定桥》这篇课文,我不由自主地想到了“”这句诗。 3.《抢渡金沙江》这个故事,让人联想到的诗句是“”。 六、把《七律?长征》补充完整,完成练习。 七律·长征 不怕远征难,。 逶迤腾细浪,磅礴走泥丸。 水拍云崖暖,桥横铁索寒。 更喜千里雪,过后尽开颜。 1.首联两句总领全诗,高度概括出红军在长征中的英雄气概,“”一词表现出红军藐视困难、从容不迫的自豪感。 2.颔联运用和的修辞手法,表现了红军蔑视一切困难的豪迈气概。 3.颈联既写了红军巧渡后的喜悦,又写了飞夺的惊心动魄,表现了战斗的惊险激烈和红军的神勇无敌。 4.尾联描述了,写出了红军翻过雪山后一片欢腾的之态,同时预示了长征的最后胜利。 5.本诗生动地概述了二万五千里长征的,赞颂了中国工农红军的 和精神。 七、读文章,完成练习。 巧渡金沙江 金沙江位于长江的上游。它穿行在川滇(diān)边界的深山峡谷间,江面宽阔,

小学五年级语文七律·长征

七律·长征 五年级语文教案 ●一、设计意图: 《长征》是一首七律诗。全诗以直白的词汇、豪迈的语势,概括出红军在长征中不畏艰难险阻、勇往直前的英雄气概。56个字却是一幅浓缩红军长征壮阔历程的总览图。七律诗,距学生实际生活较远,在内容的理解上结合注释并不困难,而诗的背景,赞颂红军的精神则是重点和难点。基于此,本课有机地与课外相结合,努力创设情景,激发学生的情感,与文本形成共鸣,活跃学生的思维和想象力。同时也深刻地领悟出毛主席豪迈的诗风,鼓励学生阅读相关书籍,增强读书的兴趣。 ●二、学习目标: 1、学会3个生字;理解“只等闲、逶迤、磅礴、万水千山”的意思;并且体会词语在诗句中所含有的思想感情。 2、了解长征这段历史以及本课的写作背景。 3、指导学生能正确通顺有感情地朗读课文。 4、理解诗句内容,体会中国工农红军战胜各种艰难险阻,完成二万五千里长征的革命英雄主义和革命乐观主义精神。 ●三、课前准备 1、课前利用各种途径搜集有关红军长征和毛泽东主席的相关资料。 2、准备有关红军长征巧渡泸定桥的录像。

3、准备“长征组歌”中的朗诵材料《七律·长征》。 四、教学流程: (一)揭题,通过课内外资料初步感知诗歌内容 1、谈话揭题,读通诗歌: 同学们,今年我们迎来了伟大的祖国母亲60华诞。其实大家都知道,新中国的建立,是多少的革命先烈用鲜血和生命换来的。在我国的革命历程中,有一次伟大的壮举,有一座不朽的丰碑,那就是举世闻名的二万五千里长征,它为新中国的建立起到了关键性的作用。那么同学们你们了解长征嘛? 这首气壮山河、豪情壮志的诗歌正是中国人民的伟大领袖,中华人民共和国的缔造者之一--毛泽东所作。 认识诗人---毛泽东 (出示毛泽东图片以及他的相关资料) 师小结:介绍并出示红军二万五千里长征的路线图。 现在让我们一起领略这首气魄宏伟的七律诗:长征。让我们随着课文的学习,走进毛泽东,去感受伟人风采。请同学们自由地读这首诗,能够把这首读通、读准。(让学生自由地读3分钟) 检查识字情况及朗读情况,要求正确朗读字词以及诗句. 2、根据资料,再读诗歌: 3、请同学们根据投影以及书中的相关资料,再次感知诗歌内容,说说诗人为我们呈现了哪几组长征画面?

1.《七律长征》备课

七律长征 毛泽东 学习目标: 1、理解诗歌具有高度的艺术概括性和夸张手法的巧用。 2、体会红军在长征途中所表现出的大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。 1、导入 (播放《长征》歌曲) 由“长征”引入: 说说你所知道的长征是怎么一回事? 经历了哪些困难? (可追问)诗中的那一句正是你所谈到的困难? 这首诗写于1935年10月,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。回顾长征一年来红军所战胜的无数艰难险阻,他满怀喜悦的战斗豪情,以极其轻松的笔调写下了这首气壮山河的伟大诗篇。 2、听读,自读,赛读。 3、体会,诵读。 读过之后你最突出的感受是什么?或你觉得诗歌给人什么样的精神感染?或你觉得应该读出什么样的感情? 革命者的豪迈,乐观,大无畏,气度不凡等。 你能从毛主席这首七律中的哪些关键词上看出来? 预设(参考): “红军不怕远征难,万水千山只等闲。”这两句是全诗的总纲,写得 极有气势。它高度概括了红军在毛泽东和党中央的统率下于整个长征过程中所表示出来的亘古未有的英雄气概和百折不挠的勇毅精神。“远征难”三个字总括了红军长征途中所遇到的一切困难。“远征”是写长征行程之远,时月之长;“难是写长征牺牲之大,经历之苦。面对一切艰难困苦, 红军的回答是“不怕”“只等闲”,这充分显示出红军战士钢铁般的革命意志和 大无畏的英雄气概,也给全诗定下了轻快豪迈、气度不凡的基调。 “五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。”这两句紧承上句的“万水千山”,先具体写山。这样有意缩小人的视觉比例,“腾细浪”“走泥丸”正是 为了反衬红军,突出表现红军敢于藐视并战胜一切困难的高大形象和精神伟力。

“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。”这两句写水,既实写红军长 征途中抢渡金沙江、飞夺泸定桥的两次战斗,又虚写红军长征途中跋涉的无数道急流险滩。 “更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”结尾这两句写长征的最后路程,是全诗的高潮。“更喜”两字,一方面表现了红军战士在极其艰苦条 件下的乐观主义精神,一方面表现了红军战士对美好的革命前途的向往和自信。这里的“三军”,专指“红军第一方面军、二方面军、四方面军”。在写这首诗时,红军二、四方面军正在行军途中,还未越过岷山。但毛泽东希望并想念他们定能战胜天险,冲破敌人的围追堵截,克服张国焘的分裂主义,完成长征的任务,与红一方面军胜利会师。所以,“三军”一词,充分表达了毛泽东对红军二、四方面军广大指战员的殷切希望和信任。 小结:这首诗用艺术手法为我们具体展示了哪几幅红军长征途中威武雄壮的“征难图”? 明确:这首诗为我们展示了五幅“征难图”:腾越五岭,疾跨乌蒙胧,巧渡金沙江,飞夺泸定桥,喜踏岷山雪。 这些困难,用哪一个词总领?“万水千山”。 面对这些困难,红军的态度,又可以用哪一个词来概括?“只等闲”。 4、朗读,背诵。 可拓展阅读“诵读欣赏”《诗人领袖》,体会领袖的诗人风采。

七律·长征同步练习

七律·长征同步练习Prepared on 21 November 2021

《七律·长征》课课练 一、看拼音,写词语。 wǔ lǐnɡwēi yí?wū ménɡyǘn yá tiě suǒ ( )( )( ) ( )( ) 二、给多音字组词。 hénɡ( ) jìn ( ) bànɡ ( ) 横尽磅 hènɡ( ) jǐn ( ) pánɡ ( ) 三、联系上下文,解释下列诗句。 1、红军不怕远征难,万水千山只等闲。 2、金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。 四、填空。 1、《长征》这首诗的作者是,写于年月。他不仅是一位家、家,而且是一位伟大的。这首诗对作了生动的描写和歌颂。诗歌热情地歌颂了红军战士的崇高革命精神。 2、总括全诗的两句是: 3、写山的大,表现红军艰难;写山的小,表现红军把困苦当做的英雄气概。 4、表现红军历尽艰难险阻,取得长征胜利时心情喜悦的诗句:。 五、查字典。 1、“丸”按顺序查字法先查字母,再查部,意思是。 2、“岷”按部首查字法应先查部,再查画,“岷山”在我国的省。 3、“征”的韵母是,在词语“南征北战”中的意思:。 六、选出下列说法不正确的一项( ) A、《长征》是一首七言律诗。共八句、四联,其中第二联,第三联对仗(对偶)。 B、“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。”一联中的“腾细浪”写水,“走泥丸”写山,都采用夸张手法。 C、“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。”一联写巧渡金沙江和飞夺泸定桥。 D、《长征》写于1935年10月,作者是毛泽东。 七、阅读下面的诗句,完成练习。 黄河颂 我站在高山之巅,望黄河滚滚奔向东南。 金涛澎湃,掀起万丈狂澜; 浊流宛转,结成九曲连环; 从昆仑山下,奔向黄河之边; 把中原大地,劈成南北两面。 1、请在上面摘录的诗句里找出一个对偶句抄在下面横线上。 2、诗中第一句中的“巅”是什么意思“我”为什么要“站在高山之巅” 3、“掀起万丈狂澜”中的“狂澜”是什么意思这句话表达的作用是什么

小学五年级语文:七律·长征

小学五年级语文:七律·长征 1.认识3个生字,会写3个生字. 2.理解诗句的意思,能联系重点词语体会诗歌的感情. 3.初步理解诗歌具有的艺术概括性和夸张手法的巧用. 课前准备 ◆通过查找相关资料,初步感知诗歌中较难理解的词语 长征:1934年10月中央红军从江西、福建出发,于1935年10月到达陕北,行程二万五千余里. 五岭:大庾岭,骑田岭,都庞岭,萌渚岭,越城岭(或称南岭),横亘在江西、湖南、两广之间. 逶迤:弯弯曲曲延续不绝的样子. 乌蒙:云贵间金沙江南岸的山脉. 走泥丸:《汉书?蒯通转》,阪上走丸,从斜坡滚下泥丸,形容跳动之快. 铁索:大渡河上的泸定桥,它是用十三根铁索组成的桥. 岷山:在四川和甘肃边界,海拔四千米左右.1935年9月红军长征经此.

教学过程 诵读品悟,领略诗境 ◆听一听《长征组歌》中的段落,谈一谈你所了解的长征. ◆自由朗读课文,注意读准字音. 初步渗透相关的诗歌知识 指导朗读:从节奏、重音、韵脚、感情几方面考虑. 红军/不怕/远征难, 万水/千山/只/等闲. 五岭/逶迤/腾/细浪, 乌蒙/磅礴/走/泥丸. 金沙/水拍/云崖/暖, 大渡/桥横/铁索/寒. 更喜/岷山/千里/雪,

三军/过后/尽/开颜. 练习有感情地朗读背诵. 播放长征歌曲,以唱配诵.以唱带诵 讨论 在现代生活中,我们如何学习和发扬长征精神,磨炼意志,培养乐观向上的情感态度. 一、教材解读 1.课文简说。 本课是毛泽东在红军长征胜利结束时写下的一首诗。全诗生动地概述了二万五千里长征的艰难历程,赞颂了中国工农红军的革命英雄主义和革命乐观主义精神。 这是一首七律诗,全诗共八行,每行七个字,每两行为一句,共四句,分首联、颔联、颈联、尾联。 首联以直白的词汇、豪迈的语势,高屋建瓴,总领全诗,高度概括出红军在长征中不畏艰难险阻、勇往直前的英雄气概。它以革命乐观主义精神和革命浪漫主义风格,成为全篇的纲领。不怕两字,回答响亮,下笔千钧,以坚定的语气表现出红军面对长征过程中的千难万

七律长征教学设计(提高课)

《七律·长征》教案 教学目标: 1、认识“礴”、“丸”、“岷”3个生字,会写“丸”、“崖”“岷”这3个生字。 2、理解诗句,体会中国工农红军战胜种种艰难险阻,完成二万五千里长征的革命英雄主义和乐观主义精神。 3、有感情地朗读,并背诵这首诗。 教学过程: 一、预习探究 1.导入课题 同学们,七十多年前,中国革命史上发生了一件气吞山河的大事,就是中国工农红军进行的二万五千里长征。 2.了解长征 (1)对于长征,你有哪些了解? (2)请同学们看着大屏幕,听老师来介绍一下。 (3)了解七律,读好课题。 二、合作交流 1.出示整首诗,指名读,把诗读正确。 2、读诗,不仅要读通,还要读懂。请同学们快速地默读课文,想想每句诗的意思,遇到不懂的就做上记号。 3、理解诗意。我们一起来交流有下,你刚才在理解诗歌时,有不懂的地方吗? 4、读通了诗,又有了初步的理解,谁能说说这首诗主要写什么? (引导学生说出:长征非常艰难,但是红军不怕艰难。)(板书:艰难不怕难) 5、哪两句诗直接写出了这个意思?(红军不怕远征难,万水千山只等闲。) 三、品读感悟 1、学习句子: 红军不怕远征难,万水千山只等闲。 ①你从哪些词语中读懂了红军长征很难? A、万水千山 B、远征难 ②你能读出长征的遥远与艰难吗? ③那你又从哪里读懂了红军战士不怕难呢?(只等闲) 你能把这种感受读出来吗?(指名读→齐读) 2、请同学们仔细地读读这首诗后边的六句话,用“——”划出描写长征艰难的词语或句子,再用“﹏﹏”划出描写红军战士不怕难词语或句子,细细体会。 3、学生自由读、体会。 4、全班交流。 A、五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 ①你从哪里感受到长征艰难? A、五岭逶迤 B、乌蒙磅礴 “乌蒙磅礴”,你看到了怎样的山?你能读出这种气势雄伟感觉吗? ②那你又从哪里感受到红军战士的不怕难呢? A、腾细浪逶迤的五岭在红军战士的眼里,只是翻腾着的细小波浪。 B、走泥丸磅礴的乌蒙山,在红军的眼里只是滚动的泥丸。 C、逶迤的五岭,磅礴的乌蒙山,在红军的眼里只是翻腾的细浪、滚动的泥丸,你能从中感受到什么? ③带着这种感受,再来读一读。

人教版五年级上册语文七律长征同步练习附答案

人教版五年级上册语文七律长征同步练习附答 案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

丸崖岷 一、读拼音写词语。 wēi?yí? ?pánɡ?bó? ?dà? dù?qiáo qiān?lǐ?xuě? tiě?suǒ?hán? zǒu? ní?wán 1、红军不怕远征难.( nán nàn ),万水千山只等闲.( xié xiá n )。

2、更喜岷.( mínɡ mín )山千里雪,三军过后尽.( jìnɡ jìn )开颜。 三、组词。 岷( ? )崖( ? )博( ? )傍( ?)度( ?) 眠( ? )涯( ? )礴( ? )磅( ? )渡( ?) 四、给多音字组词。 hénɡ( ? ) bànɡ( ? ) 横磅 hènɡ( ? ) pánɡ( ? ) 五、给加点字选择正确的解释。 尽:A完;B达到极端;C全部用上;D用力完成;E全、所有的。 1、三军过后尽.开颜。( ? ) 2、人尽.其才,物尽.其用。( ? ) 3、水并不是取之不尽.,用之不竭的。( ? ) 闲:A平平常常; B不在使用中;C闲空儿;D与正事无关的。 4、万水千山只等闲.。( ? ) 5、爸爸忙里偷闲.,为我编了蝈蝈笼子。( ? ) 6、老师们在办公室里闲.谈着,正巧,校长进来了。( ? ) 7、家搬了以后,有了一间闲.房,正巧给我做书房。( ? ) 六、判断下列诗句用了什么修辞手法。 1、五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。( ? ) 2、危楼高百尺,手可摘星辰。( ? ) 3、醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?( ? )

4、遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。( ? ) 七、判断下列诗句是属于什么季节。 1、千山鸟飞绝,万径人踪灭。( ? ) 2、接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。( ? ) 3、碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。( ? ) 4、停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。( ? ) 5、蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。( ? ) 阅读区。 七律·长征 毛泽东 红军不怕远征难, 万水千山只等闲。 五岭逶迤腾细浪, 乌蒙磅礴走泥丸。 金沙水拍云崖暖, 大渡桥横铁索寒。 更喜岷山千里雪, 三军过后尽开颜。 1、全诗是围绕哪一句诗来写的?用“”在文中画出来。 2、诗中写到了红军长征经过的地方有____________、____________、____________、____________、____________。 3、圈出画横线句子中的一对反义词,说说它们表达了诗人怎样的感情。

《七律长征》教学设计优质课

《七律长征》教学设计 教学目标 1、反复地朗读,体会诗人表达的思想感情。感受红军藐视困难、不怕牺牲大无畏英雄气概和以苦为乐的革命乐观主义精神。 2、学习品析诗歌的一般方法。 教学重点 理解诗句,领悟全诗表达的情感。 教学难点 1、在朗读中体会红军的大无畏精神和英勇豪迈的气慨。 2、朗读时语调上的高低缓急,抑扬顿挫,掌握节奏的韵律,感悟诗歌的音乐美。 教学准备 1、搜集有关红军长征的图片、等资料,了解红军长征时的情况。 2、多媒体操作平台。 教法学法 1、情境教学法,利用图片、等多媒体呈现,进行情景设置,激发学生情感上的共鸣。 2、词语赏析法,通过诵读、表述、感悟对文本进行解读,感悟写法,体会情感。 教学过程 一、创设氛围,理解词语导入 同学们,当时毛泽东率领中央红军越过岷山,长征即将结束。回顾长征一年来红军所战胜的无数艰难险阻,他满怀喜悦的战斗豪情,心潮澎湃地写下了这首气壮山河的伟大诗篇——《七律长征》。齐读课题 出示词语:五岭乌蒙岷山这组词有个共同的特点,你发现了什么?诗中哪座山是逶迤的样子? 出示词语:逶迤磅礴这组词语都是写山的有什么不一样呢?诗中哪座山是磅礴的样子?老师简介乌蒙山。长征带给你的感受是什么?思考:哪句概括了全诗?红军长征途中历经千难万险,而诗中只选择了具有典型意义的五幅画面对红军长征中的所有困难进行了艺术概括,你能说出是哪五幅画面吗?(根据学生回答多媒体呈现五幅图:五岭山、乌蒙山、金沙江、泸定桥、岷山)这首诗表现的是红军藐视困难、机智勇敢、不怕牺牲、以苦为乐的的大无畏革命精神,你能在每个地名前加一个动词,恰当地命名这五幅“征难图”吗? 二、精读理解,品味赏析。 1、指导学习第一联: (1)指名读。 (2)强调“不怕”突出红军战士不怕任何困难的英雄气概。

六年级上册第5课《七律长征》同步练习

部编人教版五四制六年级上册 第5课《七律长征》 集腋成裘 一.基础知识及运用。 1.给下列加点字注音。 逶迤 ..()岷.山()云崖.()..()()磅礴 2.律诗中总有两联诗句运用了对偶的手法,使得句式整齐对称,读来朗朗上口,富有音乐美。这两联诗句是() A.首联和颔联 B.颔联和颈联 C.首联和尾联 D.颈联和尾联 3.对联形式短小,文辞精炼,既是一种生动的艺术表现形式,又是一种优秀的文化遗产。请你以对联的形式结合《七律长征》写出如下对联的下联。 上联:腾越五岭跨乌蒙,千山踏破 下联: 4.夸张的巧用,是这首诗显著特点之一。“细浪”“泥丸”把巍峨绵延的大山写得微不足道,而“逶迤”“磅礴”又把山写得高大无比。这种艺术化的缩小或夸大,不仅仅是技巧,更是诗人巨人般的眼光、伟大的胸怀、英雄的气魄及奇特想象的自然流露。请你选出下面以“山”为描写对象,夸张正确的一句() A.这山好像有几十万年的生命 B.这山好像比那山高 C.这山要把天刺破了 D.这山像个大葫芦 5.“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”一句中“云崖”,原作是“悬崖”,后改为“云崖”。你觉得这个修改好吗?为什么? 居高临下 二.阅读理解及分析 红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。 6.在《七律长征》上用“/”划分出朗读节奏,并注意朗读重音。 7.解释下列词语。 等闲——逶迤—— 磅礴——开颜—— 8.这首诗的中心句是 9.这首诗为我们具体展示了哪几幅红军长征途中威武雄壮的“征难图”?(动宾短语概括),你最欣赏哪一幅图画,说说理由。 10.这首诗从表达方式的角度看,属于_______诗;从体裁的角度看,属于_________诗。11.对这首诗赏析有误的一项是() A.诗的首联写得极有气势。在结构上起到了总领全文的作用,在内容充分显示了红军战士 1 / 3

小学五年级语文:七律长征

小学五年级语文:七律长征 1、能正确、流利、有感情地朗读课文,并背诵全诗。 2、理解诗句,体会中国工农红军战胜种种艰难险阻,完成二万五千里长征的英雄主义和革命乐观主义精神。 3、认识本课的生字理解由生字组成的词语。 教学重点: 理解长征中红军遇到的艰难险阻和战士们对待困难的态度,领会全诗的思想感情。 教学难点: 体会红军的革命英雄主义和乐观精神。 教学用具:中国地图;巧渡金沙江,飞夺泸定桥的情景录象 第一课时 教学过程: (一)解题。教师简介历史背景: 国民党反动派对红军发动了五次围剿。从1931年到1934年,在毛泽东同志正确路线指引下,红军取得了四次反围剿的伟大胜利。以后,由于王明的错误路线排斥了毛泽东同志的正确领导,造成了第五

次反围剿的失败。第五次反围剿失败后,为了保存革命力量,红军不得不离开中央苏区根据地,开始长征,北上抗日。长征途中,1935年4月,党中央在贵州省遵义召开了遵义会议,会议确立了毛泽东同志的领导地位,结束了王明的错误路线对党的统治,从此中国革命转危为安,从胜利走向胜利。 党中央率领中国工农红军第一方面军,经过福建、江西、广东、湖南、广西、贵州、四川、云南、西康(现已撤销省的建制)、甘肃、陕西等11个省,在整个长征途中,红军爬雪山,过草地,历尽千辛万苦,克服重重困难。红军战士击溃敌人的多次围追堵截,连续行军二万五千里,终于在1935年10月胜利到达陕北根据地。1936年10月,第二、四方面军也到达陕北,与第一方面军会合。 毛泽东同志写下了《长征》这首诗,从诗中我们可以体会到红军二万五千里长征中所遇到种种困难和红军战士在战胜这些困难时所表现的大无畏的革命精神。 (二)学生自读课文,并提出不理解的问题。 (三)范读、教读。 1.老师先范读课文,明显暗示出诗句停顿节奏。 红军/不怕/远征/难,

国家优秀教案设计《七律.长征》第二课时教学设计

国家优秀教案设计《七律.长征》第二课时教学设计

《七律.长征》第二课时教学设计 设计理念: 《课标》中关于阅读的规定:阅读教学的重点是培养学生具有感受、理解、欣赏和评价的能力。学生在阅读文本时能自主质疑,并凭借自读感悟、交流释疑,理解红军战士的豪迈气概。 教学内容: 苏教版国标本第十册第6单元的20课 教材分析: 这是毛泽东同志在红军长征胜利结束时写下的一首诗。全诗生动地概述了二万五千里长征的艰难历程,讴歌了中国工农红军长征途中所表现出的大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。 教学目标: 1.指导学生能有感情地朗读课文,背诵课文。 2.通过对诗句意思的理解,体会中国工农红军战胜种种艰难险阻,完成二万五千里长征的大无畏的英雄气概和革命乐观主义精神。 教学重点: 通过对诗句的理解,感受中国工农红军在毛泽东的领导下战胜艰难险阻的的大无畏精神、英勇豪迈的气概和战士们对待困难的态度,及长征胜利后无比喜悦的心情,领略毛泽东作为诗人的豪情和作为一代伟人的博大胸怀、高昂气质。 教学难点: 通过对诗句意思的理解,体会红军大无畏的革命气概和革命乐观主义精神。教具准备: 多媒体课件 教学过程: 一、导入新课

以用诗中的哪个词语来形容?(逶迤) 3.那乌蒙山又是怎么样的呢?(山很高,气势很雄伟,那么险峻)你能不能读好?读出你理解的“逶迤”和“磅礴”。 4.哪些词说明了红军战士不怕困难?(“腾细浪”、“走泥丸”) 5.你是怎样理解“腾细浪”、“走泥丸”的?(指名说) 6.同桌说说第二联的诗意,指名说: 弯弯曲曲连绵起伏的五岭在红军的眼里像跳动的细浪,高大雄伟的乌蒙山在红军的脚下就像滚动的泥丸。 7.要知道这些山可都是海拔在3000米左右的高山峻岭啊!这样连绵起伏的群山,这样气势雄伟的高山怎么就变成了细浪、小泥弹珠?从这里可以看出红军什么样的品质?(板书:英雄乐观) 8.这一联不仅写出了长征的艰难,而且展现了红军藐视困难的英雄形象。指导朗读:重读“逶迤”、“磅礴”,轻读“腾细浪”、“走泥丸”,这样就可以突出长征的艰难、突出红军藐视困难的英雄形象。 9.面对这样的险山峻水(引读总起句):红军不怕远征难,万水千山只等闲。【设计意图: 读出问题,读出感情,读出精神,当今的语文课堂应该是学生知识发展的课堂,这一设计,在帮学生梳理诗的结构过程中,巧妙的渗透了长征精神。看似简单一笔,却体现了语文即生活,语文与时俱进。 四、学习课文第三联 1.(过渡)如果说第二联是千山的写照,那么第三联就是万水的说明。默读第三联,然后说说金沙江和大渡河给你留下怎样的印象?(多媒体出示金沙江和大渡河图片) 2.(手指图片)这就是金沙江,你看到了什么?(理解“水拍”和“云崖”)金沙江水浪滔滔,不停拍打着两岸直插云霄的峭壁。如果让你过这样的江,你会有什么感觉?请你读一读,你有什么疑问吗?(学生质疑:怎么会是暖的呢?板书:暖)请同学们联系一下曾在这里发生过的著名的战斗想一想?为什么暖?因为什么暖?(结合相关资料讨论归纳) . (1935年5月,红军巧渡金沙江。敌人想凭着这个天险阻挡我军北上。但