当代芬兰建筑中的自然和现代主义

作者简介:博士,芬兰建筑博物馆研究主管/PhD, Head of Research at the Museum of Finnish Architecture 收稿日期:2011-12-20

芬兰建筑主要因两点而闻名:实用而直接的

现代主义和一种同自然之间的虚构的关系。从阿尔

瓦·阿尔托和他同时代——包括埃里克·布吕格曼

(Erik Bryggman)和保利·布卢姆斯泰特(Pauli E.

Blomstedt)在内——的那些设计了80年前的芬兰现

代建筑作品的建筑师开始,就是如此。阿尔托在1930

年代的设计,特别是完成于1933年的帕伊米奥疗养院,

布吕格曼设计的私人住宅和图尔库的公寓区,以及布

卢姆斯泰特的教堂设计,都是芬兰现代建筑早期阶段

的标志。

在这之后,现代主义运动的主流和分支总是成为

芬兰建筑学习的对象。如此忠诚于现代主义的原因,

可以归结到芬兰自1917年独立以来的社会发展,以及

北欧人一贯的建筑和设计方向。

北部的地理位置和文化

在北欧的多种现代主义中,建筑是与众多北部欧

洲的文化特性交织在一起的。起决定性的因素是气候

和自然环境,同时还有从路德教而来、体现在北欧福

利国家的一种共有的精神。这里值得一提的是,在当

地民众与自然之间的关系形成的过程中,有一个关键

因素——“自由信步”的理念,简而言之,即在一定

限度内,每个人都有权利进入到自然环境及其所赋予

的一切中去。这一传统在那些居住环境与自然紧密相

联的地方广为人知,在北欧国家更是根深蒂固。

波罗的海地区的自然环境十分富足、多样,且尺

度较小。内陆中不计其数的湖面形成了广阔的水路。

芬兰被称为“千岛之国”。实际上可以说,芬兰的自然

环境充满了各种独特的场所。我们没有一望无际的海

岸沙滩或巨大的高差,但是,我们拥有河、湖和群岛。

多样且无所不在的水陆交替,为芬兰的自然环境提供

了一种韵律。这种韵律既是视觉上的,也是精神上的。

此外,四季的变换——温暖明亮的夏季和寒冷多雪的

冬季——强化了景观的多变,对自然空间的应用有着

显著影响。

关于芬兰建筑

前文所述都与芬兰人所认知的好建筑密切相关。

在这里,成为好建筑的关键因素是同地段或场所的联

系,及其空间体验。

当代芬兰建筑中的自然和现代主义

NATURE AND MODERNISM IN CONTEMPORARY FINNISH ARCHITECTURE

尤哈那·拉赫蒂/Juhana Lahti

孙凌波 译/Translated by SUN Lingbo

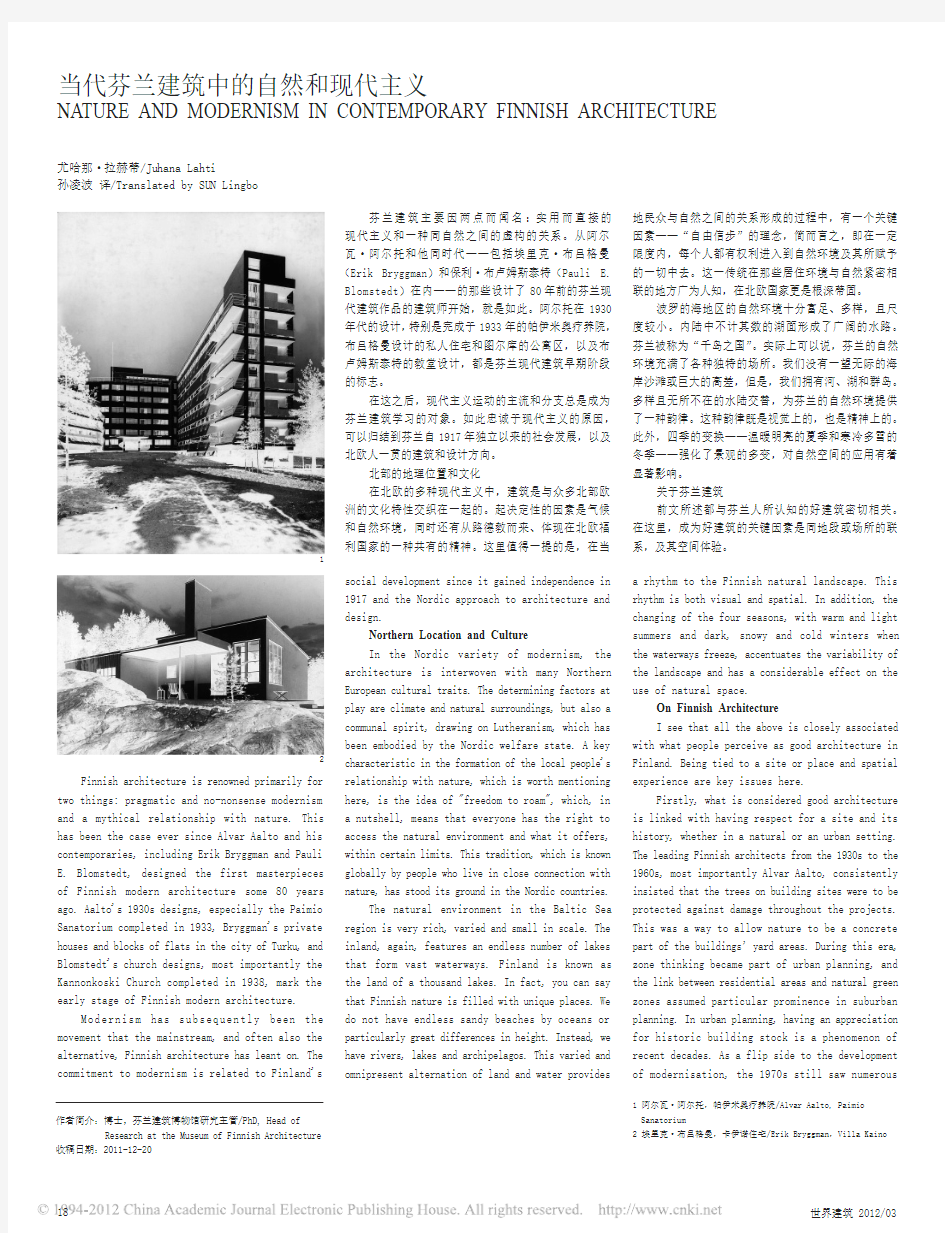

Finnish architecture is renowned primarily for two things: pragmatic and no-nonsense modernism and a mythical relationship with nature. This has been the case ever since Alvar Aalto and his contemporaries, including Erik Bryggman and Pauli E. Blomstedt, designed the first masterpieces of Finnish modern architecture some 80 years ago. Aalto's 1930s designs, especially the Paimio Sanatorium completed in 1933, Bryggman's private houses and blocks of flats in the city of Turku, and Blomstedt's church designs, most importantly the Kannonkoski Church completed in 1938, mark the early stage of Finnish modern architecture.

Modernism has subsequently been the movement that the mainstream, and often also the alternative, Finnish architecture has leant on. The commitment to modernism is related to Finland's social development since it gained independence in

1917 and the Nordic approach to architecture and

design.

Northern Location and Culture

In the Nordic variety of modernism, the

architecture is interwoven with many Northern

European cultural traits. The determining factors at

play are climate and natural surroundings, but also a

communal spirit, drawing on Lutheranism, which has

been embodied by the Nordic welfare state. A key

characteristic in the formation of the local people's

relationship with nature, which is worth mentioning

here, is the idea of "freedom to roam", which, in

a nutshell, means that everyone has the right to

access the natural environment and what it offers,

within certain limits. This tradition, which is known

globally by people who live in close connection with

nature, has stood its ground in the Nordic countries.

The natural environment in the Baltic Sea

region is very rich, varied and small in scale. The

inland, again, features an endless number of lakes

that form vast waterways. Finland is known as

the land of a thousand lakes. In fact, you can say

that Finnish nature is filled with unique places. We

do not have endless sandy beaches by oceans or

particularly great differences in height. Instead, we

have rivers, lakes and archipelagos. This varied and

omnipresent alternation of land and water provides

a rhythm to the Finnish natural landscape. This

rhythm is both visual and spatial. In addition, the

changing of the four seasons, with warm and light

summers and dark, snowy and cold winters when

the waterways freeze, accentuates the variability of

the landscape and has a considerable effect on the

use of natural space.

On Finnish Architecture

I see that all the above is closely associated

with what people perceive as good architecture in

Finland. Being tied to a site or place and spatial

experience are key issues here.

Firstly, what is considered good architecture

is linked with having respect for a site and its

history, whether in a natural or an urban setting.

The leading Finnish architects from the 1930s to the

1960s, most importantly Alvar Aalto, consistently

insisted that the trees on building sites were to be

protected against damage throughout the projects.

This was a way to allow nature to be a concrete

part of the buildings’ yard areas. During this era,

zone thinking became part of urban planning, and

the link between residential areas and natural green

zones assumed particular prominence in suburban

planning. In urban planning, having an appreciation

for historic building stock is a phenomenon of

recent decades. As a flip side to the development

of modernisation, the 1970s still saw numerous

1

2

1 阿尔瓦·阿尔托,帕伊米奥疗养院/Alvar Aalto, Paimio

Sanatorium

2 埃里克·布吕格曼,卡伊诺住宅/Erik Bryggman,Villa Kaino

首先,成为好建筑要尊重地段及其历史,无论它是在自然环境里还是在城市之中。以阿尔瓦·阿尔托为代表的1930-1960年代的芬兰建筑师,一贯坚持在项目进程中对地段上的树木加以保护。这是让自然成为建筑院落一部分的方式之一。在这个时代,区域划分成为城市规划的一部分。在郊区规划中,居住区同自然绿色区域的联系尤为重要。对历史建筑遗产的评估是近年城市规划中的一种现象。历史性木构建筑作为现代化发展中被忽视的一面,在1970年代的芬兰城市中被大量摧毁。破坏的疯狂在那之后平息下来,但事情还未完全改变。数年过去之后,现代建筑也已经成为我们建筑遗产的一部分。同样,历史性的城市环境现在也被认为是值得保留的。在芬兰,并不存在像芬兰南部邻国爱沙尼亚首都塔林所出现的那种历史建筑竖向扩建的案例。类似的一个启示性案例就是关于收录在本期专辑中的ALA建筑师事务所的“云城市”设计的论战。

第二,它把建筑紧邻的环境视为建筑的延伸和整体建筑设计的一部分。进入一栋建筑的路径和从室内

看到的室外景观,是建筑及其体验的一个特别重要的

部分。让自然光线进入建筑是现代建筑中的一个普遍

理念,在我们这个冬季只有极短时间宝贵日照的北纬

度地区尤为受欢迎。上面提到过的对一个地段或场所

的特别强调,与建筑的特色紧密相关。对于建筑周围

景观视野的细致考量,则会将建筑设计与地段和周围

自然环境联系在一起。完成于1957年、由海基·西伦

(Heikki Siren)和凯亚·西伦(Kaija Siren)设计的

Otaniemi礼拜堂是一个著名的案例。接近和离开一栋

建筑的方式在创造空间体验的过程中扮演着重要角色。

与此相关的案例是亚梵拓建筑师事务所设计的圣劳伦

斯礼拜堂。该礼拜堂处在一个历史性的环境之中,设

计的精华在于接近建筑、进入建筑和离开它进入教堂

庭院的一系列运动。

第三,它包含低密度居住的理想,这与芬兰人口极

为稀少的现实有关。在这方面,芬兰在城市规划中的建

筑文化,同一些国际大都市或人口稠密区域差别很大。

这种理想在今天日渐稠密的城市环境中如何实现是具有

争议的,但是,芬兰人仍把自然环境视为他们城市的一

部分,并对高层建筑持有怀疑态度。对于自然环境的偏

爱在1950年代建于赫尔辛基区域的“森林郊区”项目

中有所体现。其中一个在塔皮奥拉,依据地形曲线布局

的低层公寓街区坐落在树林中,地块间也没有围墙分隔。

高层建筑目前是赫尔辛基区域的一个活跃的讨论话题,

“云城市”项目就是这样的案例之一。反对高层建筑的

论据,包括对历史性城市空间的保护和自然光线的重要

性这两方面。人们不希望高层建筑超越、破坏目前的天

际线,并对城市的其他部分产生遮挡,特别是在太阳几

乎很少升到地平线以上的冬天。

公共建筑的重要性

包括公共医疗、公共图书馆、教育体系和国有教

堂在内的各种各样的公共建筑,与福利国家服务有着

重要关联。

大部分芬兰人都是路德教教徒。在基督教的路德

教会传统中,教堂建筑少有装饰,多用于安静的礼拜

仪式。礼拜堂是为葬礼仪式而设计的更小型的建筑。

最新的宗教建筑强调了集体性及传统的建造方式并把

自然作为一种视觉元素。

historic wooden buildings pulled down in practically all Finnish cities. The demolition frenzy has since subsided, although things have not changed completely. Over the decades, modern architecture, too, has been accepted as part of our built heritage. Similarly, historic urban environments are now considered worth preserving. In Finland, there are no cases of vertical expansion of historic buildings, as, for example, in Tallinn, the capital of Estonia, Finland's southern neighbour. A revealing example of the situation is the controversy over the Cloud City design by ALA Architects, which is presented in this magazine.

Secondly, it is linked with viewing a building's immediate surroundings as its expansion and an integral part of the overall architectural design. The entry into a building and the views from inside are a particularly important part of the architecture and the way it is experienced. Allowing natural light into a building, an idea prevalent in modern architecture, was enthusiastically welcomed at our northern latitudes, where there are precious few hours of sunlight in the wintertime. Placing special emphasis on a site or place, which I mentioned above, is closely related to architectural character. The carefully thought-out views that open onto the building's surroundings tie it to the site and the surrounding nature to the architectural design. A well-known example of this is the Otaniemi Chapel

by Heikki Siren and Kaija Siren, completed in 1957.

The approach to and exit from a building play an

important role in creating a spatial experience. A

case in point is the Chapel of St. Lawrence designed

by Avanto Architects. Located in a historical setting,

the essence of the chapel design is the movement

towards the building, into it and back out of it into

the churchyard.

Thirdly, it includes the ideal of low-density

living, which is related to the fact that Finland

is a very sparsely populated country. In this

respect, the Finnish architectural culture in urban

planning differs considerably from the situation

in international metropolises or other densely

populated areas. How this ideal is realised in today's

increasingly dense urban environment is arguable,

but Finns still value natural environments as part

of their cities and remain sceptical about high-rise

buildings. The appreciation of natural environments

shows, for example, in the “forest suburbs” built

in the 1950s in the Helsinki region. One of these is

Tapiola, in which fairly low blocks of flats sit amidst

trees, laid out according to the contours of the

terrain and without fences separating the plots.

High-rise construction is presently a topic of lively

discussion in the Helsinki region, and the Cloud

City project is one example of this. The arguments

4

3

3 保利·布卢姆斯泰特,Kannonkoski 教堂/Pauli E. Blomstedt, Kannonkoski Church

4 海基和凯亚·西伦,Otaniemi礼拜堂/Kaija and Heikki Sirén, Otaniemi Chapel

亚梵拓建筑师事务所设计的圣劳伦斯礼拜堂是将现代建筑传统升级而满足当代需求的一个范例。雅致而独特的材料选择和采光方案,使这个建筑艺术作品近乎完美,同时,令其在现代芬兰礼拜堂建筑的链条中占据了一席之地。在此之前著名的礼拜堂建筑还包括位于土尔库、在同一块墓地园区中相对而立的由埃里克·布吕格曼设计的复活礼拜堂(1941)和佩卡·皮特凯宁(Pekka Pitk?nen)设计的神圣十字礼拜堂(1967)。

现代建筑传统也体现在萨纳克森纳胡(Sanaksenaho)建筑师事务所设计的位于希文萨洛的圣亨利基督教会艺术礼拜堂(2005)和郎安溪-海希莱(Lassila

against high-rises include the preservation of historic urban spaces and the importance of natural light: people do not want tall buildings to rise above the current skyline for fear of changing the cityscape and overshadowing the rest of the city, especially in the winter, when the sun barely rises above the horizon.

The Signi ? cance of Public Buildings

Various public buildings are importantly linked to the welfare state services, which encompass public health care, public libraries, the education system and the state church.

Most Finns are members of the Lutheran church. In the Lutheran tradition of Christianity, church buildings feature little ornamentation and they are mostly used for silent worship. Chapels are smaller buildings that are designed for funeral ceremonies. The more recent religious buildings highlight communality, nature as a visual element, and traditional building methods.

The Chapel of St. Lawrence by Avanto Architects is a fine example of how the heritage of modern a r c h i t e c t u r e h a s b e e n u p d a t e d t o m e e t contemporary needs. The elegant and unique material choices and lighting solutions perfect this

Hirvilammi)建筑师事务所在于韦斯屈莱设计的库奥卡拉教堂。这些项目的室内方案会令人联想到埃罗·埃里凯宁(Eero Eerik?inen)和奥斯莫·西帕里(Osmo Sipari)设计的萨拉教堂(1950)和维尔约·雷维尔(Viljo Revell)设计的位于康阿斯阿拉的Vatiala礼拜堂(1960)。

学校和托儿所是社区建筑的另一类案例。目前的芬兰教育体系是全世界最优秀的体系之一,这可能是芬兰作为福利国家的最大成就。每个人从托儿所开始都有同等的教育机会。教育体系也为保持芬兰的文化凝聚力做出了贡献。对于舒适的教学设施的设计传统

由来已久。学校的体育场一直被作为整体设计的一部分加以考虑,这对于托儿所来说尤为重要,因为户外游戏是儿童日常生活的一个重要部分。安全的体育场地由此应该成为儿童建筑的一个组成部分。位于紧邻赫尔辛基的埃斯坡的两栋建筑——维斯塔斯建筑师事务所设计的克蔻加尔维综合学校(2010)和JKMM 建筑师事务所设计的萨乌娜拉赫蒂儿童之家(2011),是这类建筑中的典范。

适度居住的理念

一个民主社会的悠久传统体现在住宅的形式和理想上。让每个人都拥有高品质的住宅,已经成为北欧architectural work of art, which at the same time takes its place in the chain of modern Finnish chapel buildings, including the Resurrection Chapel by Erik Bryggman (1941) and the Chapel of the Holy Cross by Pekka Pitk?nen (1967), which form a pair on the same cemetery site in the city of Turku.

The heritage of modern architecture is also shown in the St. Henry's Ecumenical Art Chapel in Hirvensalo by Sanaksenaho Architects (2005) and the Kuokkala Church in Jyv?skyl? by Lassila Hirvilammi Architects (2009). The interior solutions of these projects demonstrate the architects' familiarity with the designs of the Salla Church by Eero Eerik?inen and Osmo Sipari (1950) and the Vatiala Chapel in Kangasala by Viljo Revell (1960).

Schools and nurseries are another example of architecture designed for communities. The current Finnish education system is among the best in the world and is perhaps the greatest achievement of the Finnish welfare state. Everyone is given equal opportunities in education, starting from the nursery. The education system also plays a role in maintaining cultural cohesion in Finland. The design of comfortable facilities that support teaching has a strong tradition. School playgrounds are considered

to be part of the overall design, which is especially important with nurseries, as playing games outside is a significant part of the children's day. Safe playgrounds should therefore be an integral part of buildings for children. Fine examples of designs in this category are the Kirkkoj?rvi School by Verstas Architects (2010) and the Saunalahti Children's House by JKMM Architects (2011), both located in Helsinki's neighbouring city of Espoo.

The Ideal of Modest Living

Having a long-lasting tradition of a democratic society shows in housing forms and ideals. Making high-quality housing available for everyone has been at the core of the Nordic welfare state ideology.

A case in point is the small and low-rent student flats. Often, some of the best architects are hired for the design of student housing, and projects are subject to architectural competition. This was the case with the HOAS student housing unit in Viikki by Playa architects (2010), which was inspired by the 1950s Nordic residential architecture, and the HOAS student housing unit at Intiankatu 20 in Kumpula by Brunow & Maunula (2007), which is designed to function as a quiet pocket in a noisy urban setting.

From another angle, the democratic tradition and the, as yet, natural relationship between people and their environment is linked to the tradition of summer residences, with which most Finns are familiar. The tradition is also closely related to our natural landscape, which, as I mentioned above, is seen to contain countless places. A noteworthy example of summer residences designed to be available to all are the summer cottages that are located on rented plots in public recreation areas and that were originally designed for the underprivileged. This is an interesting extension to the right of freedom to roam, and there are thousands of summer cottages like these in Helsinki alone. At the start of the 21st century, this tradition is enjoying a revival, as new generations of city

6

5

福利国家意识形态的核心。与此相关的案例是低租金的小型学生公寓。通常,一些最优秀的建筑师会通过建筑竞赛获得委托设计学生住宅。这样的案例包括受到1950年代北欧居住建筑启发的由Playa 建筑师事务所设计的位于维基的HOAS 学生公寓(2010),以及布鲁诺&毛努拉(Brunow & Maunula)事务所设计的位于Kumpula、作为喧嚣城市中宁静一隅的HOAS 学生公寓(2007)。

从另一个角度来看,民主传统和迄今为止的人与其环境的自然关系,都同大多数芬兰人所熟悉的夏季住宅的传统有关。这一传统也与我们的自然景观密切

相关——正如上文提到的,我们的自然景观中包含着无以计数的场所。夏季住宅案例中值得一提的是那些在公共娱乐区域的租赁地块上、对所有人开放的夏季别墅,它们最初是为穷困民众设计的。这是“信步自由”理念的一种有趣的延伸,仅在赫尔辛基一地,就有数千个这样的夏季别墅。在21世纪之初,这一传统通过新一代城市居民的发掘而重获新生。维斯塔斯建筑师事务所设计的位于Lauttasaari 的“城市别墅”,实现了对传统概念的一次完美的更新。夏季别墅广受欢迎,人们还为此规划了新的服务区域。比如,夏季别墅区就被包括在了赫尔辛基东部的新居住区——residents have discovered it. The City Cottage in Lauttasaari by Verstas Architects (2010) is a superb update of the traditional concept. The summer cottages are sought after and new areas to accommodate them are being planned. As an example, summer cottage areas are included in the plan of Kruunuvuorenranta, a forthcoming new residential area in eastern Helsinki.

Many of the projects presented in this magazine reflect the characteristics mentioned above. A large number of them have been realised as a result of architectural competitions. The practice of architectural competitions has a long tradition that goes back to the late 19th century. Competitions are an effective way of finding the best possible solution but they also serve as a manifestation of our democratic culture, as everyone gets an opportunity to showcase their skills. In this article, I have highlighted specific projects to illustrate in more detail the issues discussed. The projects relate to the forms of

housing and the design of communal spaces, in which traditions and exciting contemporary solutions meet in a way that is characteristic of Finnish architecture. Moreover, they all, to a greater or lesser extent, exhibit an awareness of the tradition of Nordic modern architecture, and they do so with pride and respect. □

Kruunuvuorenranta 的规划之中。

本期专辑中所展现的很多项目都体现了上文提到的特点。它们大多通过建筑设计竞赛而实现。在芬兰,建筑设计竞赛的传统可以追溯到19世纪晚期。竞赛是找到最佳可能方案的一种有效的方式,这也是我们民主文化的一种体现——每个人都有机会展现他们的才能。在本文中,我对专辑中的某些项目进行了较为详尽的说明。在关系到住宅形式和公共空间设计的项目中,传统与激动人心的当代方案相结合而形成了芬兰建筑的特色。而所有的项目都或多或少地带着骄傲与尊敬,展现了对于北欧现代建筑传统的认知。□87

9

5 里克·布吕格曼,复活礼拜堂/Erik Bryggman,Resurrection Chapel

6 佩卡·皮特凯宁,神圣十字礼拜堂/Pekka Pitk ?nen,Chapel of Holy Cross

7 埃罗·埃里凯宁和奥斯莫·西帕里,萨拉教堂/Eero Eerik ?inen and Osmo Sipari,Salla Church

8 维尔约·雷维尔,Vatiala礼拜堂/Viljo Revell. Vatiala Chapel 9 阿尔奈·艾尔维,维尔约·雷维尔等,塔皮奥拉东部郊区/Aarne Ervi Viljo Revell et al,Tapiola Eastern Suburb (1-9 由芬兰建筑博物馆提供/Photos from MFA)

现代主义建筑风格外立面

现代主义建筑风格外立面 3.现代主义风格的建筑外立面 源起:第一次世界大战前后,1919年的包豪斯学派发起。现代主义建筑的立面特征反映了当代建筑表现工业化时代的精神。 具体特征: (1)建筑外观应成为新技术的反映,而不去掩饰。 (2)建筑造型自由且不对称,立面的形式取决于使用功能的需要。 (3)建筑立面造型摒弃这种主义的复古思潮与繁琐装饰,成为几何形体的抽象组合,简洁、明亮、轻快便是它的外部特征,反对多余的装饰,墙面平整光滑,无突出的柱式或线脚,窗子用大片玻璃,不加窗棂,干净利落。 代表人物:格罗皮乌斯、密斯凡德罗 国际式:当时的现代主义风格 自由平面自由面横向长窗,技术精美 柯布西耶 风格变化大 早期:理性主义思想萨夫以别墅1928设计1930建成 1.自由平面(生长起自由立面) 2 自由立面 3带型长窗 (采用框架结构,窗户开设不受墙体限制) 4底层架空(由于结构技术的发展,可将底层架空) 5屋顶花园(现在多见,当时是了不起的创新)(屋顶种植绿植——屋顶景观) 粗野主义时期 1952年马赛公寓 提出观念:住宅是居住的机器

立面:混凝土浇筑后拆除模板,立面不做任何多余装饰。直接表现的是模板拆 除之后混凝土的效果。立面装饰粗野的一面:清水混凝土。 阳台侧板颜色鲜艳 浪漫主义时期朗香教堂1950 抽象主义代表作品 上帝聆听你祈祷的声学原件 曲线屋顶像是给建筑戴上帽子倾斜白墙上大小不一的喇叭口形状的窗户。 有的外大内小,有的内小外大。营造出室内彩色的光线。 室内的家具设计皮革钢管:可调整角度的躺椅、大沙发椅。当代也一直在沿用。 赖特美国浪漫的田园主义柯布西耶:狂飙式建筑大师 流水别墅横向和竖向构图,空间交错设置。空间虚实对比、材质对比 特点:和环境的有机融合这样的作品只能放在这样特定的环境中,若放在城市里则达不到这样的效果。像从环境中长出来一样。 约翰逊制蜡中心蘑菇柱造型蘑菇住之间镶嵌由玻璃管组成的玻璃顶why在大空间下是开敞式办公空间(现代开敞式办公的由来)避免光线太强形成眩光。(玻璃管粘合在一起形成的玻璃可形成漫射型光线,光线柔和,适合办公空间的需要。) 密斯凡德罗 少就是多 1929巴塞罗那展馆 技术精美形式简洁 范思沃斯住宅 玻璃盒子钢和玻璃表现玻璃的透明性内部空间布局夜间一览无余忽略了住 宅私密性的需求

浅谈现代木结构建筑及其在中国的发展状况

网络高等教育 本科生毕业论文(设计) 题目:浅谈现代木结构建筑及其在中国的发展状况 学习中心:浙江临安奥鹏学习中心 层次:专科起点本科 专业:土木工程 年级:2013年秋季 学号:131084403251 学生:王武 指导教师:张静 完成日期:2015年9月10日

内容摘要 木结构建筑从结构形式上分,一般分为轻型木结构和重型木结构,主要结构构件均采用实木锯材或工程木产品。木结构建筑有着施工简易、设计灵活、保温隔热性能好、防潮防虫性好、抗震性好等诸多优点。从国内外木质结构房屋的发展状况,介绍并分析了中国发展木结构建筑的可能性及存在的问题,结论是中国发展木结构建筑的市场前景很大,但真正的全面开发还有待时日。本文主要研究现代木结构建筑及其在中国的发展状况,希望通过本文的研究,能够了解其在中国的发展状况以及前景。 关键词:现代木结构;建筑;发展状况

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 引言 . (1) 1现代木结构房屋的先进性与发展 (2) 1.1现代木结构的先进性 (2) 1.1.1工业化 (2) 1.1.2环保性 (2) 1.1.3宜人性 (2) 1.1.4安全性 (2) 1.1.5舒适性 (3) 1.2结构房屋在我国将迅速发展 (3) 1.2.1顺应了现代住宅建筑理念 (3) 1.2.2环境意识的增强 (3) 1.3建造现代木结构房屋的效益 (4) 1.3.1经济效益和社会效益 (4) 1.3.2经济效益和社会效益 (4) 2木结构建筑的特点 (5) 2.1结构安全 (5) 2.2节能保温 (5) 2.3建造灵活 (5) 2.4环境友善 (5) 2.5良好的视觉和触觉特性 (6) 3现代木结构建筑在中国的发展状况及存在的问题 (7) 3.1现代木结构建筑在中国的发展状况 (7) 3.2中国木结构建筑的发展需要解决的问题 (8) 3.2.1木结构建筑的教育与研究滞后 (8) 3.2.2传统观念 (8) 3.2.3规范和管理 (8) 3.2.4国产化的木结构材料 (8)

十大常用庭院露台防腐木

关于景观用木材,也许行内人知道的比较清楚,可外行人也许就一知半解了。在这里,这方面的知识分享给喜欢庭院的你! 一、木材反腐 景观木材料现在基本上都需要有防腐的效果,防腐基本上有3个方面: 1、ACQ和CCA 2种防腐药剂处理 为了延长木材制品在户外环境中的使用寿命,抵抗白蚁、真菌及孢子类植物,寄居性昆虫的寄生与繁殖,需要把木材在真空状态下,浸注于防腐剂中,通过高压使得药剂浸入木材组织细胞内,紧密地与其细胞纤维组织混合,并且药剂不再被释放,从而彻底的改变木材纤维中原有的“养料”成分,使得侵蚀物没有生存来源,这样就避免了木材在户外环境中易腐烂的不足,自然比较耐磨、耐用。对于要接触水,湿气和土壤的木头来说,面对恶劣的外部环境,普通木材无法抵抗,极易腐烂。处理过的防腐材因其纤维与化学药剂结合,使得霉菌、

白蚁等生物都无法再以它为食物,因而达到了防腐的效果,而不是利用药剂来杀死白蚁、霉菌。 2、木材炭化处理 高温对木材进行同质炭化的技术,使得木材拥有了极强的防腐抗微生生物侵蚀的能力,将高温炭化技术进行改良,通过先进的无氧干燥,使得木材在高温190-200℃之间不至燃烧,有效的降低了含水率和树脂含量,高温炭化木不仅使木材含水率降低,更能有效的改变木材内部细胞“营养”成分,使得原先导致木材腐烂的真菌及孢子类植物无法寄居生存,并且防止齿木类动物的侵袭,高温炭化木材成深棕色,并且通体同质同色,便于截面处理。 3、天然防腐木 天然防腐木中包括了大部分硬木,当然其中部分防腐效果其实只是一般,也可做药剂防腐处理或者高压抽脂处理(如红木、柚木、

菠萝格、巴劳、黄柏、玫瑰木、非洲硬木等)和一种天然防腐松木-红雪松(这种木材只产于美国西部及加拿大,是最轻质的商用软木,天然防腐且防腐等级高,室内外均可用,且有天然香气,隔音隔热力强,是高档项目使用较广之品种)。 ▲红巴劳 ▲菠萝格

现代木结构建筑

现代木结构建筑 现代木结构建筑就是指主要结构构件采用标准化的木材或工程木产品,构件连接节点采用金属连接件连接的建筑。现代木结构分为重型梁柱木结构与轻型桁架木结构。 在中国,木结构有着悠久的历史,像我们所熟知的故宫、应县木塔、天坛等最能代表中国特色的建筑都就是木结构建造。对于延续几千年的中国古代建筑而言,木构造就是真正的灵魂。但近几十年来,由于森林资源问题停止了木结构的研究与应用,随着人工林的开发利用,符合世界节能环保、绿色健康、低碳固碳的大趋势的木结构建筑,迎来了发展应用的春天。 木材用于建筑具有独特的性能:1、木材就是绿色、固碳的材料;2、木材就是强重比最佳的材料,远远优于钢材与混凝土;3、木材就是无公害的材料;4、木材就是唯一可再生与重复利用的材料。 现代木结构建筑特点:1、木结构使用寿命长,只要维护得当,几百年上千年的木结构建筑皆有存在;2、施工容易、建设工期短,一幢现代木结构建筑一星期就可完工;3、具个性化室内外设计,亲近自然、造型别致;4、冬暖夏凉、环境友好,因木材温馨且无公害;5、具极佳的抗震性能,很多国家作为抗震重要措施;6、具节能、固碳特性,特别在使用过程中保温隔热作用;7、可拆卸与整体移动。 装配式建筑:用预制的构件在工地装配而成的建筑。

功能与优点 设计多样化 目前住宅设计与住房需求脱节,承重墙多,开间小,分隔死,房内空间无法灵活分割。而装配式房屋,采用大开间灵活分割的方式,根据住户的需要,可分割成大厅小居室蜮小厅大居室。住宅采用灵活大开间,其核心问题之一就就是要具备配套的轻质隔墙,而轻钢龙骨配以石膏板或其它轻板恰恰就是隔墙与吊顶的最好材料。 功能现代化 长期以来,住房有水,有电就算现代化了。但进入21世纪,仅要求这点条件就落后了。现代化的装配式住宅应具有以下功能: 1、节能外墙有保温层,最大限度地冬季采暖与夏季空调的能耗; 2、隔声提高墙体与门窗的密封功能,保温材料具有吸声功能,使室内有一个安静的环境,避免外来噪音的干扰; 3、防火使用不燃或难燃材料,防止火灾的蔓延或波及; 4、抗震大量使用轻质材料,降低建筑物重量,增加装配式的柔性连接; 5、外观不求奢华,但立面清晰而有特色,长期使用不开裂、不变形、不褪色; 6、为厨房、厕所配备务种卫生设施提供有利条件; 7、为改建、增加新的电气设备或通讯设备创造可能性

芬兰木地板施工方案

施工方案 1.工程概况 该工程为新沂市新戴河景观工程防腐木地板施工,位处新沂市南部。该工程由新沂市住房与城乡建设局建设。 1-2施工条件 本工程施工用地场内水电已接入现场,初步具备“三通一平”条件,与其他施工班组交叉施工较多,容易造成木地板工程的损坏,需要有力维护措施进行施工,并于其他施工班组协调施工。 1-3质量目标 本工程的质量目标为确保合格,争创优良工程。 2、施工部署及计划 2-1施工阶段的划分 本工程的施工作业量大,作业半径长,工期紧,按期保质完成必须精心统筹,合理安排,立体交叉,流水作业。本工程拟划分原材料采购、成品加工、现场安装、油漆涂刷及完成后的维护。 2-2施工工期 计划开工日期:2014年6月15日 计划竣工日期:2015年6月10日 总日历工期:300天 3.施工准备工作 3-1技术准备 3-1-1安排技术人员熟悉图纸,进行图纸会审。

3-1-2根据图纸工程量及工期要求,编排进度计划,编排施工组织设计。 3-1-3 检修测量仪器,提出前期用工、用料计划。 3-3劳动力计划 现场安装: 木工10 普通工10 合计20人 以上为高峰期作业人员,施工中可根据实际情况调整。 3-4.施工机构人员名单 项目主管:周生来 施工及安全:葛兴务 材料保管:葛宁 3-5.施工用电计划 电锤5把 手电钻20台kw 切割机2台kw 刨床1台 2 kw 4、质量控制 4-1原材料的质量控制主要是在采购工作中对采购人员做好指导控制工作。

保证原材料的材质、密实度符合国家标准。每批进货前必须进行植物检疫检验。 4-2加工过程中由公司派驻专业技术人员进厂监督严格把关,并全程质量跟踪,做到随检随报,不合格产品严禁出厂。 4-3对于极易出现问题现场安装进行全天质量跟踪控制,保证安装工人员充分认识质量的重要性和特殊性,对于轻视质量者予以重罚或扣除奖金。 5、施工 5-1施工工艺流程: 基层清理→弹线→安装木龙骨→找平、刨平→安装木栏杆→钉木地板、找平。5-2 操作要点: 5-2-1基层处理:清除基层表面的砂浆、油污和垃圾,用水冲洗、晾干。 5-2-2样板引路:防腐木施工必须执行样板引路,做出样板检查达标后,方能大面积进行施工。 5-2-3木龙骨制作安装: 严格按照设计图纸要求,根据基础面层的平面尺寸进行找中、套方、分格、定位弹线,形成方格网,安装固定龙骨在基础必须打水平,保证安装后整个平台水平面高度一致。先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件宜采用100*8美固膨胀螺栓,这样向下旋紧时不至于螺杆高出龙骨顶端影响地板的铺设。龙骨间距约为900毫米,50*L30*3角码对称进行固定。 5-2-4防腐木刷木油、安装: 防腐木整体面层宜用木油涂刷,达到防水,防起泡,防起皮和防紫外线的作用。 因本工程为开放式施工环境,无关人员的来往会影响工程施工的进度、质量。所以地板安装时采用围栏或横幅布条进行圈围,从而有效阻止无关人员的进入。木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一区域,有轻微质量缺欠但不影响使用的,可裁切后摆放非通道部位

四位现代主义建筑大师

1.格罗皮乌斯(1887~1969) 现代建筑师和建筑教育家,现代主义建筑学派的倡导人之一,包豪斯的创办人。 ■主要建筑理论 ①建筑要随着时代向前发展,“建筑没有终极,只有不断的变革”。 ②为了创造符合现代社会要求的新建筑,格罗皮乌斯坚决的同建筑界的复古主义思潮进行论战。“真正的传统是不断前进的产物,它的本质是运动的,不是静止的,传统应该推动人们不断前进。”,“美的观念随着思想和技术的进步而改变。” ③在建筑设计原则和方法上格罗皮乌斯在20年代和30年代比较明显地把功能因素和经济因素放在最重要的位置上。(法古斯工厂和科隆展览会);到了美国以后,随着时代和环境的改变,他的思想也发生了变化,认为艺术最重要的是对形式、空间和色彩的感觉和体验。 一个人的建筑观点总是反映着时代和环境的烙印。他从没有轻视建筑的艺术性。之所以20年代末前比较强调功能、技术、和经济,主要是的德国工业的发展和德国战后的经济条件。 ■建筑教育家 1915年开始在魏玛实用美术学校任教。1919年任校长,将实用美术学校和魏玛美术学院合并成为专门培养建筑和工业日用品设计人才的学校,即公立包豪斯学校。 教学特点:一、在设计中强调自由创造,反对模仿因袭墨守成规。二、将手工艺和机器生产结合起来。三、强调各艺术间的交流,让学生既有动手能力又有理论素养。四、把学校教育同社会生产挂上钩。让包豪斯成为一种风格——注重满足实用要求,发挥新材料和新结构的技术性和美学性能,造型整齐简洁,构图多样灵活。 ■《全面的建筑观》 1)反对复古主义,强调建筑走工业化道路,主张用工业化方法供应住房机构。积极提倡建筑设计与工艺的统一,艺术与技术的结合,讲究功能、技术和经济效益。这些观点首先体现在法古斯工厂和1914年科隆展览会展出的办公楼中。两幢建筑均为框架结构,外墙与支柱脱开,作成大片连续轻质幕墙。 2)强调三大美术一体。将美术、雕塑、绘画有机融合。 3)他对建筑功能的重视还表现为按空间的用途、性质、相互关系来理组织和布局,按人的生理要求、人体尺度来确定空间的最小极限等强调造型与功能的协调性,包括井然有序的平

五位现代派建筑大师

五位现代派建筑大师 1.格罗皮乌斯(1887~1969) 现代建筑师和建筑教育家,现代主义建筑学派的倡导人之一,包豪斯的创办人。 ■主要建筑理论 ①建筑要随着时代向前发展,“建筑没有终极,只有不断的变革”。 ②为了创造符合现代社会要求的新建筑,格罗皮乌斯坚决的同建筑界的复古主义思潮进行论战。“真正的传统是不断前进的产物,它的本质是运动的,不是静止的,传统应该推动人们不断前进。”,“美的观念随着思想和技术的进步而改变。” ③在建筑设计原则和方法上格罗皮乌斯在20年代和30年代比较明显地把功能因素和经济因素放在最重要的位置上。(法古斯工厂和科隆展览会);到了美国以后,随着时代和环境的改变,他的思想也发生了变化,认为艺术最重要的是对形式、空间和色彩的感觉和体验。

一个人的建筑观点总是反映着时代和环境的烙印。他从没有轻视建筑的艺术性。之所以20年代末前比较强调功能、技术、和经济,主要是的德国工业的发展和德国战后的经济条件。 ■建筑教育家 1915年开始在魏玛实用美术学校任教。1919年任校长,将实用美术学校和魏玛美术学院合并成为专门培养建筑和工业日用品设计人才的学校,即公立包豪斯学校。 教学特点:一、在设计中强调自由创造,反对模仿因袭墨守成规。二、将手工艺和机器生产结合起来。三、强调各艺术间的交流,让学生既有动手能力又有理论素养。四、把学校教育同社会生产挂上钩。让包豪斯成为一种风格——注重满足实用要求,发挥新材料和新结构的技术性和美学性能,造型整齐简洁,构图多样灵活。 ■《全面的建筑观》 1)反对复古主义,强调建筑走工业化道路,主张用工业化方法供应住房机构。积极提倡建筑设计与工艺的统一,艺术与技术的结合,讲究功能、技术和经济效益。这些观点首先体现在法古斯工厂和1914年科隆展览会

论后现代主义对中国当代建筑设计的影响

[导读] 不仅将这种后现代主义的设计风格积极运用在建筑设计中,更引领了后现代主义风格在其他设计领域的发展。 牛云华 摘要:20世纪20年代,现代设计在欧美国家产生并发展,此繁荣状态一直持续到20 世纪50年代晚期,建筑界被其垄断。但是随之而来的是,这种单调冷漠、毫无个性的现代 主义风格已经让市场和设计师们感到疲倦,后现代主义也就应运而生。很多人认为后现代主 义只是现代主义之后的一种设计风格的变换和替代,是对现代主义设计理念的否定,其实不然,后现代主义一定程度上是对现代主义的一种延续和继承、发展和补充。这种设计理念的 进步完善和发展,推动了现代建筑设计的全面发展,对当代中国的建筑设计也产生很深远的 影响。本文通过对后现代主义在建筑设计方面的的发展及影响的介绍,论述了后现代主义对 中国当代建筑设计的影响。 关键词:后现代主义;中国;建筑设计;影响 自上世纪七十年代起,后现代主义这一概念词开始被社会学家使用。后现代主义认为, 对于一个给定的文本、符号和表征,有无限多层面的解释可能性。它被广泛地用于批评理论、 哲学、文学、建筑及其设计领域中。所谓的后现代不是指在时间上现代主义先于后现代主义, 而是说他的艺术风格和理念是继现代主义发展演变而来。后现代主义设计对各方面领域的影 响首选体现在建筑设计领域,而后才拓展到对其他领域的影响。下文将对后现代主义对当代 中国的建筑设计的影响做了简要论述。 一、后现代主义建筑设计的概述 美国建筑师文丘里于1966年在《建筑的复杂性和矛盾性》一书中,提出了与现代主义 建筑相对的一套建筑理念,在世界性的建筑范围内引起了强烈的反响,有时对年轻的建筑师 和建筑专业学生的影响更是可谓巨大。到了20世纪70年代,这种相悖于现代主义的建筑 理念在建筑界的影响更加深远,建筑行业的人们也越来越倾向于这种建筑设计理念。这就是 后来被人们称为“后现代主义”的理念,被设计师们无限推崇的建筑设计理念。 二、后现代主义的建筑的特征及其发展本源 (一)后现代主义建筑的特征

现代木结构

现代木结构建筑基 础——施工方案编制依据 工程概况: 建筑设计简介

结构设计简介

施工部署 基础施工 测量放线 根据甲方所提供的控制点放定位点座标控制建筑物位置,

依据土方开挖方案的放坡点放出开槽线。 土方开挖 挖掘机根据测量放线人员所放出的开挖控制线向下挖土,并根据土方开挖方案所确定的放坡系数进行放坡,土方开挖分为两个阶段,首先用大挖机挖1米左右深的土方,然后用小挖机对桩间土方进行清除,挖土最后留下500mm高的土方人工挖掘,以确保管桩不会被挖 机碰断和垫层下土方的原土部被破坏,清运出来的土方不得堆积在距离坑定边线10米以内的范围,以确保边坡不会因坑边堆积荷载过重滑坡,并为方便后续回填,挖出的土方暂时堆放在场地之内。 c、施工降排水 (1)在基坑四周设集水井。 (2)在基坑周边地面上设置截水沟。 (3)采用明沟将水引至集水井内,用抽水设备将水排出基坑。 二、基础工程施工 本工程基础部分砼均为C25,垫层为C10素砼,基础部分为处5砼,垫层为C15素砼。基础为现浇钢筋砼筏板基础、独立基础、基础梁及人工挖孔灌注桩。 ㈠、钢筋工程 (1)钢筋制作:

钢筋均在现场钢筋加工棚集中制作。钢筋调直采用控制冷拉率方法进行调直除锈,原材料离地200mm,高架空堆放,上搭棚遮盖。钢筋半成品、编号牌按型号、规格整齐堆放于钢筋半成品库,另外还应进行优化下料,减少钢筋损耗。柱预留、插筋长度按施工图要求。钢筋形状,起点正确,平面上没有翘曲和不平的现象,钢筋末端弯勾净空直径不小于钢筋直径的2.5倍,弯曲点处不得有裂缝 (2)钢筋绑扎 柱筋钢筋绑扎前在垫层上,弹出每根钢筋位置线,每个钢筋交叉点用铅丝十字扣绑扎,柱预留插筋,在柱基范围用三道箍筋均分、固定,最底上层箍筋与柱主筋点焊,上用灯笼架固定柱预留插筋于柱基上口。 梁筋绑扎时,先在主筋上穿好箍筋;按已画好的间距逐个分开→放梁架主立筋→绑主筋与箍筋→绑架主筋。 梁与柱交接处,梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。 ㈡、模板工程 采用九夹模支模,用木方和短钢管,对拉螺栓加固校正;插入式振动器振捣砼。用钢管支撑,支撑强度、刚度符合,砼侧压力要求。 梁先支底模,待钢筋隐蔽验收后,关侧面模板,梁底模按规范要求起拱。 按同条件养护砼试块,强度达到强度标准值70%以上,方可拆梁底模。 ㈢、砼工程 (1)砼采用现场搅拌塔吊调运送到位的施工方法。 (2)操作工艺

金佛山旅游夏季攻略(AAAAA级景区)

精心整理 金佛山AAAAA 级景区 西坡大门票¥75门票+索道¥155门票+巴士+索道¥175 西坡索道上50元下40元往返80元;北坡索道上40下30往返70 免费政策:1、军人…;2、1.2米以下儿童;3、70周岁以上老人 优惠政策:1、60—69周岁凭身份证半价;2、未成年人、学生,半价 景区地址:重庆市南川区三汇镇汇星村六组。 营业时间:早上8:00—16:00(索道关闭时间下午17:30)16:00停止售票。 错。2 2.走走金佛山林木葱郁,珍稀动植物繁多,其中银杉、银杏、大叶茶、方竹、杜鹃王树属国家一类保护植物,被誉为“金山五绝”。目前已开发的区域是西坡和北坡两部分,西坡的景区开发较为完善,而北坡的优点在于景点众多。两坡都有索道上下,游人多采用西坡上、北坡下的方式来游玩。 8:30进入西坡景区,可以选择步行穿过碧潭幽谷(西坡核心景区,全长3.5公里的步游道,有2.5公里都是由芬兰木铺成,与两岸的峡谷美景、清泉碧潭自然交融。碧潭幽谷因金佛山雄伟险峻的地形而形成。蜿蜒曲折十几公里,境内古木参天、老藤纵横,苔藓遍布、涧流湍急,保持着最古老原始的自然风貌。从碧潭幽谷步游道上山,经小道穿行于峡谷密林,沿途既可欣赏小桥流水,栈道亭台的闲情雅趣,又

可领略陡峭险峻的大小裂谷如刀切斧辟、银瀑飞泻幽深碧潭的壮观景象,会让您叹为观止)。游览时间约1.5个小时,抵达索道下站。也可以选择乘坐景区观光巴士(20元)直达索道站。10:15乘坐索道15分钟即可上山,游览牵牛坪景区全新步游道(游览时间约1个小时):观雄伟壮观“金龟朝阳”,途经过竹林听“箭竹林海”婆娑风声,远观气势磅礴、连绵不断的“金佛群山”。约12:00即可抵达游客中心。游客中心门前的岔路口旺季人多时有游览车可直达北坡,淡季有小面包车到北坡景区。 金佛山北坡始于距南川城区14千米的三泉镇(因境内龙岩河同一断面中拥有冷、温、烫三眼泉水而得名)。受喀斯特地貌的影响,金佛山北坡同时拥有峡谷、天然洞穴、温泉、高山草甸等奇特的风景,着名的景点有金山石林、古佛洞、老龙洞、 元,略2 年从罗汉长1072 为壮观。游玩结束,乘坐索道下山,即从北门离开金佛山景区。 游玩金佛山,一般至少需要一天。西坡、北坡和山顶都有住宿的地方。西坡山下住宿主要集中在景区出口处的天星小镇,一般标间在120元左右,西坡山顶有天街别墅,不过价格极贵;北坡山顶的金佛山假日酒店标间价格350元左右,旺季可能会翻倍,山下则是住宿集中的地方,客栈农家乐宾馆一应俱全,价格相对适中。餐厅也相当多,可自行选择。 交通信息:重庆汽车站到南川班车,7:00-20:00之间每40分钟一班,车程1小时,车费约32元。之后在南川老客运站乘坐中巴可直达金佛山西坡景区,车费约5元,车程约1.5小时。或在南川新客运站乘坐去往北坡景区的班车,不过车次较少。新老客运站之间有公交101路来往,车费1元。

当代建筑的主要思潮和流派

当代建筑的主要思潮和流派 当代建筑的主要思潮和流派作者:佚名 时间:2008-7-14 浏览量: 现代主义 现代主义建筑思潮是20世纪诸多建筑思潮中最重要和影响最深远的建筑思潮。 9世纪末,20世纪初,西方文化思想领域发生了大动荡。在这种社会背景下,德法两国成了当时激进建筑思潮最活跃的地方。德国建筑师格罗皮乌斯、密斯·凡·德·罗、法国建筑师勒·柯布西耶三人是主张全面改革建筑的最重要的代表人物。1919年格罗皮乌斯创立新型的设计学校包豪斯,在20年代成为建筑和工艺美术的改革中心。1923年勒·柯布西耶发表《走向新建筑》提出激进的改革建筑设计的主张和理论。1927年在密斯主持下,于德国斯图加特市举办展示新型住宅设计的建筑展览会。1928年各国新派建筑师成立国际现代建筑会议的组织。到20年代末,经过许多人的积极探索,一种旨在符合工业化社会建筑需要与条件的建筑理论渐渐形成了,这就是所谓的现代主义建筑思潮。 现代主义建筑思潮本身包括多种流派,各家的侧重点并不一致,创作各有特色。但从20年代格罗皮乌斯,勒·柯布西耶等人发表的言论和作品中可见以下一些基本的特征: 一、强调建筑随时代发展变化,现代建筑应同工业时代相适应 二、强调建筑师应研究和解决建筑的实用功能与经济问题 三、主张积极采用新材料、新结构,促进建筑技术革新 四、主张坚决摆脱历史上建筑样式的束缚,放手创造新建筑 五、发展建筑美学,创造新的建筑风格 后现代主义 现代主义建筑思潮在50~60年代达到高潮。同时,怀疑、批评、责难也开始增多。1966美国建筑师文丘里发表着作:《建筑的复杂性和矛盾性》,这本书明确地提出了种种同现代主义建筑原则相反的论点和创作主张。如果说1923年出版的勒·柯布西耶的《走向新建筑》是现代主义建筑思潮的一部经典性着作,那么《建筑的复杂性和矛盾性》可以说是后现化主义建筑思潮的一部最重要的纲领性文献。 后现代主义建筑思潮的出现有着比单纯的喜新厌旧更深刻的原因。20世纪是各方面变化迅速的时代。相隔50年左右,70~80年代的西方社会同20~30年代的情况相比,变化巨大。文丘里的建筑观点反映着这一改变,他说出了许多人想说未说,或说不清楚的建筑艺术观念,他把事情挑明了,从而推动了20世纪后期建筑思潮的又一次重大转变。

现代主义建筑的代表人物与代表作

第三章现代主义建筑的代表人物与代表作 3.1 勒·柯布西耶 勒·柯布西耶(Le Corbusier),20世纪最著名的建筑大 师,是现代建筑运动的激进分子和主将,被称为“现代建 筑的旗手”,并和瓦尔特·格罗皮乌斯、密斯·凡·德罗一起称 为现代建筑派或国际形式建筑派的主要代表。 3.1.1柯布西耶早期现代主义建筑理论基础中的形式美学 勒·柯布西耶作为一名想象力丰富的建筑师,他对自 然环境的领悟以及对传统的强烈信仰和崇敬都相当别具 一格。“原始的形体是美的形体,因为它使我们能清晰地 了解体块,赞美简单几何体。”秉承这样的理念,他一直 用格子、立方体进行设计,还经常用普通的方形、圆 形以及三角形等简单的几何图形建成看似简单的设计 模式。他所创造的大量抽象的雕刻图样,体现了他对 体积、表面以及轮廓的精确控制。正如勒·柯布西耶在1911年写到:“我在几何中寻找,我疯狂般的寻找着各种色彩以及立方体、球体、圆柱体和金字塔形。棱柱的升高和彼此之间的平衡能够使正午的阳光透过立方体进入建筑表面,可以形成一种独特的韵律。”因此,在勒·柯布西耶的设计中,他成功地利用明暗光线的对比,将有限的空间最大化,使用大量的图样产生栩栩如生的视觉效应。 3.1.2柯布西耶的“机器美学” 柯布西耶主张在建筑设计中进行“革命”。他始终强调机器的美,高度赞扬飞机、汽车等新科技结晶,认为这些产品的外形设计不受任何传统式样的约束,因为他们完全是按照新的功能要求而设计成的,所以更加具有合理性。他曾说:"建筑设计中老的经典已经被推翻,历史上的过往样式对我们来说已经不复存在,一个属于我们自己时代的新的设计样式已经兴起,这就是革命。" 柯布西耶是机械美学理论的奠基人,他主张:“住宅是供人居住的机器,书是供人们阅读的机器,在当代社会中,一件新设计出来为现代人服务的产品都是某种意义上的机器。”在具体设计上,柯布西耶强调以数学计算和几何计算为设计的出发点,一方面使建筑具有更高的科学性和理性特征,同时也体现了技术的原则。他是第一个提倡巴黎提主义艺术形式引入设计的人。 萨伏伊别墅是现代主义建筑 的经典作品之一,位于巴黎近郊的 普瓦西,由勒.柯布西耶于1928年 设计。这幢白房子使用钢筋混凝土 结构,外表看起来平淡无奇,简单 的柏拉图形体和平整的白色粉刷 的外墙,简单到几乎没有任何多余 装饰的程度,唯一的可以称为装饰 部件的是那个长条形排窗,完全不 同于早期中世纪时期的建筑给人 的那种印象。建筑表面平整,但光 影变化丰富,从不同的方向看过 去,都可以得到完全不同的印象; 别墅外形简单,但内部空间复杂,

两位现代建筑大师作品比较分析

现代建筑大师弗兰克·劳埃德·赖特与勒·柯布西耶 摘要:赖特以设计“草原住宅”闻名,草原学派代表。倡导有机建筑的概念。柯布西耶侧重于象征和几何学手段;本文试图对其进行分析,解读两位西方现代建筑大师的创作思想,望可以小见大,体会大师的独运匠心。 关键词:创作思想;流水别墅;空间构成;萨伏伊别墅;建筑美学 弗兰克·劳埃德·赖特是美国的一位最重要的建筑师,在世界上享有盛誉。他设计的许多建筑受到普遍的赞扬,是现代建筑中有价值的瑰宝。赖特对现代建筑有很大的影响,但是他的建筑思想和欧洲新建运动的代表人物有明显的差别,他走的是一条独特的道路。 设计风格及理论: 以设计“草原住宅”闻名,草原学派代表。倡导有机建筑的概念。赖特对现代建筑有很大的影响,赖特的精神气质和建筑思想充满了古典气质,而且深受古典哲学和建筑传统的影响。如果和柯布希埃、密斯等现代注意建筑师相比较,他那有机的构图手法以及对充满人情味、历史感和地方特色的材料的使用、对机器美学的反感和抵制等待,又令其创作和标准的现代建筑有很大区别。同自然环境的紧密配合则是他的建筑作品的最大特色,赖特的建筑使人觉着亲切而有深度,不像勒.柯布西耶那样严峻而乘张。 流水别墅是赖特为卡夫曼家族设计的别墅。在瀑布之上,赖特实现了“方山之宅”的梦想,悬空的楼板铆固在后面的自然山石中。从流水别墅的外观,我们可以读出那些水平伸展的地坪、腰桥、便道、车道、阳台及棚架,沿着各自的伸展轴向,越过山谷而向周围凸伸,这些水平的推力,以一种诡异的空间秩序紧紧地集结在一起,巨大的露台扭转回旋,恰似瀑布水流曲折迂回地自每一平展的岩石突然下落一般,无从预料的整个建筑看起来像是从地里生长出来的,但是它更像是盘旋在大地之上。这个建筑已超越了它本身,而深深地印在人们意识之中,以其具象创造出了一个不可磨灭的新体验,它具有活生生的、初始的原型的、超越时间的质地,为了越过建筑史的诸多流派,它似乎全身飞跃而起,坐落在宾夕法尼亚的岩崖之中,指挥着整个山谷,超凡脱俗,建筑内的壁炉是以暴露的自然山岩砌成的,瀑布所形成的雄伟的外部空间使流水山庄更为完美,在这儿自然和人悠然共存,呈现了天人和一的最高境界。流水别墅的建筑造型和内部空间达到了伟大艺术品的沉稳、坚定的效果。这种从容镇静的气氛、力与反力相互集结之气势,弥漫在整个建筑内外及其布局与陈设之间。 在材料的使用上,流水别墅也是具有象征性的,所有的支柱,都是粗犷的岩石。石的水平性与支柱的直性,产生一种明显的对抗,所有混凝土的水平构建,贯穿空间,飞腾跃起,赋予

现代主义对现代建筑设计的影响

现代主义对现代建筑设计的影响 摘要:现代主义风格建筑在中国兴起的主要原因在于它的基本原则顺应了中国最初工业快速发展的 需要。但是其并未解决与中国传统文化一起成长的艺术设计的矛盾。设计师盲目追求现代风格,把功能凌 驾在建筑个性之上。提出现代中国设计的发展方向是以人为本、科学性与艺术性融合、历史文脉与时代感 并重、多元化的包容。本文先从现代主义风格建筑的形成和影响分析入手,再通过对现代主义建筑及环境 设计从理论上到对实际作品设计风格的分析。从而阐述了现代主义建筑对现代中国建筑设计的影响,我们 应该根据中国的实际情况和进程,走一条属于中国自己的设计之路,最后作了一些总结。 关键词:现代主义风格建筑;建筑特点;设计影响;现代中国建筑设计;发展方向 一现代主义风格建筑形成的时代背景和特点 (1)现代主义风格建筑形成的时代背景 时间上一般是20世纪20年代形成的现代主义风格建筑,它的产生是产业革命和由此引起的资本社会生产和社会生活的大变革,同时在一些国家出现了影响建筑发展的新因素引起。 大概是工业革命以后,因为社会生产大分工,设计因此而获得了独立的地位。正是这个建筑历史上空前的建筑革命孕育了20世纪的现代建筑。技术的进步和新材料的出现,对于西方现代建筑的发展起着巨大的推动作用,这也是现代主义建筑思潮形成的背景。 (2)现代主义风格建筑代表人物的主要思想及作品到了第一次世界大战后,一大批青年建筑师提出了建筑创作的主张,并且推出大胆创新的优秀作品,将推动建筑改革走向高潮。德国建筑师格罗皮厄斯和密斯凡德罗,法国建筑师勒柯布西耶是现代主义建筑的杰出代表。格罗皮厄斯的代表作中1911年的法古斯工厂,世界第一个完全采用钢筋混凝土结构和玻璃幕墙的建筑。1926年在德国德绍建造设计的包豪斯新校舍,代表着现代建筑的成熟,此时的建筑强调功能性和理性。彼得·贝伦斯设计的透平机车间采用钢筋混凝土被西方称之为第一座真正的“现代建筑”。 (3)现代主义风格建筑的特点 现代主义风格的建筑是随着时代发展变化的,是当时的工业化生产而产生的。同时由于新型建筑材料和建筑结构的出现,促使了当时建筑技术的革新。而且现代主义又称为功能主义或理性主义,现代主义风格建筑第一强调功能,提倡“形式服从功能”,第二是对新技术应用,第三体现新的审美观点,摈弃折衷主义的复古思潮和繁琐装饰,第四主义空间组合与结合环境。 二现代主义风格建筑对现代中国建筑设计的影响 (1)现代主义风格建筑在中国的产生原因 现代主义风格建筑在中国兴起的主要原因在于它的基本原则顺应了中国最初工业快速发展的需要。1949年后的一段时间,中国建筑师不但大量运用现代建筑的技术成果,出现了“北京和平饭店”,上海同济大学“文远楼”等一批现代建筑,它们共同的特点:1.功能合理,平面流畅;2.造型简洁,不尚装饰;3.施工方便、建造经济; (2)现代主义风格建筑对现代中国建筑设计的影响 设计的功能性和理性成为现代主义风格建筑设计师门所追求的目标,现代中国建筑思想主张“以人为本”、“天人合一”的原则,根本出发点是“人本精神,适宜环境”。现代中国建筑设计以功能为根本出发点,对建筑进行灵活的处理,兼顾技术和艺术对空间进行创造,侧重文化内涵的表达,注重绿色生态设计。没有过分的装饰,讲究造型比例适度,空间结构图明确美观,充分的表达了现代中国快节奏生活、简约和实用,又富有朝气的生活气息。例如北京798艺术区其主要建筑就是由上世纪50年代设计师设计并建造,采用了当时最先进

中国古代木结构

中国古代建筑与世界其它建筑形态最基本的区别是木结构,是世界上惟一以木结构为主的建筑体系。 中国现已发现的最早的木结构建筑遗址在浙江余姚河姆渡,距今已有七千年。据考古发现,在300平方米的范围内,最少有三栋以上的干阑式建筑遗迹,其中一座长约23米,进深约8米。木构件建筑遗物有柱、梁、枋、板等,许多构件上都有榫卯,这是中国古代木结构建筑已发现的最早的遗存。如果我们把河姆渡文化出土的榫卯木结构建筑遗迹当作中国古代木结构建筑的“真正”起点,那么,中国的木结构建筑已经有七千年的历史了。 古代木结构特点 结构特点 中国古代建筑木结构建筑主要分为抬(叠)梁式和穿斗式两种。另外还有井干式,但它不是中国木结构建筑的主要结构形式,只在一些林木资源比较丰富的地方出现,如云南。 抬梁式构架是中国古代建筑木结构的主要形式,也是应用最为广泛的一种建筑结构形式。穿斗式构架用料较少,建造时先在地面上拼装成整榀屋架,然后竖立起来,具有省工、省料、便于施工和比较经济的优点。同时,密列的立柱也便于安装壁板和筑夹泥墙。因此,在中国长江中下游各省,保留了大量明清时代采用穿斗式构架的民居。这些地区有的需要较大空间的建筑,采取将穿斗式构架与抬梁式构架相结合的办法:在山墙部分使用穿斗式构架,当中的几间用抬梁式构架,彼此配合,相得益彰。 布局特点 中国古代建筑以“间”为单位构成单座建筑,再以单座建筑组成庭院,进而以庭院为单元,组成各种形式的组群。就单体建筑而言,以长方形平面最为普遍。此外,还有圆形、正方形、十字形等几何形状平面。就整体而言,重要建筑大都采用均衡对称的方式,以庭院为单元,沿着纵轴线与横轴线进行设计,借助于建筑群体的有机组合和烘托,使主体建筑显得格外宏伟壮丽。民居及风景园林则采用了“因天时,就地利”的灵活布局方式。 造型特点: 中国木结构古建筑的造型优美,尤以屋顶造型最为突出,主要有歇山、悬山、硬山、攒尖、卷棚等形式。 在所有的中国的古代建筑中都可以找到一个最基本的形式特征——人字形的“大屋顶”。 中国任何类型的建筑都是由民居住宅演变过来,它是以增加重复单位来解决人所要求的尺度和规模。其基本外形都如一个篆书“人”字形,即双面坡的屋顶。通用性成为中国古代建筑构成的基本法则。大屋顶,这个人字形的屋顶是中国古代建筑最明显的特征。 不管是殿、堂、厅、轩、馆、楼、阁、榭、亭等称呼的建筑,还是方的、长方的、圆的、角形、扇形、一字、凹字、工字、田字等组成的平面;或是三合院、四合院或像故宫一样的建筑群体;无论是住宅,还是宫殿,或是庙宇、寺观;无论是悬山、歇山、硬山或庑殿、卷棚,还是单檐、重檐、丁字脊、十字脊,大屋顶可谓万变不离其宗。站在景山顶向南望去,紫禁城一片金色的屋顶,它虽有大有小,有长有短,有高有低,但总体上形式统一、规整,这就是“大屋顶”。 装饰特点: 中国木结构古建筑的装饰包括彩绘和雕饰。彩绘具有装饰、标志、保护、象征等多方面的作用。油漆颜料中含有铜,不仅可以防潮、防风化剥蚀,而且还可以防虫蚁。色彩的使用是有限制的,明清时期规定朱、黄为至尊至贵之色。彩画多出现于内外檐的梁枋、斗拱及室内天花、藻井和柱头上,构图与构件形状密切结合,绘制精巧,色彩丰富。明清的梁枋彩画最为瞩目。清代彩画可分为三类,即和玺彩画、旋子彩画和苏式彩画。 雕饰是中国古建筑艺术的重要组成部分,包括墙壁上的砖雕、台基石栏杆上的石雕、金银铜铁等建筑饰物。雕饰的题材内容十分丰富,有动植物花纹、人物形象、戏剧场面及历史传说

现代主义的代表人物

现代主义建筑的代表人物 一、现代主义建筑 现代主义建筑是指二十世纪中叶,在西方建筑界 居主导地位的一种建筑思想。这种建筑的代表人物 主张:建筑师要摆脱传统建筑形式的束缚,大胆创 造适应于工业化社会的条件、要求的崭新建筑。因 此具有鲜明的理性主义和激进主义的色彩,又称为 现代派建筑。 现代主义建筑思潮产生于十九世纪后期,成熟于二十世纪20年代,在50~60年代风行全世界。从60年代起有人认为现代主义建筑已经过时,有人认为现代主义建筑基本原则仍然正确,但需修正补充。70年代以来,有的文献在提到现代主义建筑时,还冠以“20年代”或“正统”字样。 1919年,德国建筑师格罗皮乌斯担任包豪斯校长。在他的主持下,包豪斯在20年代,成为欧洲最激进的艺术和建筑中心之一,推动了建筑革新运动。德国建筑师密斯·范德罗也在20年代初发表了一系列文章,阐述新观点,用示意图展示未来建筑的风貌。 20年代中期,格罗皮乌斯、勒·柯布西耶、密斯·范德罗等人设计和建造了一些具有新风格的建筑。其中影响较大的有格罗皮乌斯的包豪斯校舍、勒·柯布西耶的萨伏伊别墅、巴黎瑞士学生宿舍和他的日内瓦国际联盟大厦设计方案、密斯·范德罗的巴塞罗那博览会德国馆等。在这三位建筑师的影响下,在20年代后期,欧洲—些年轻的建筑师,如芬兰建筑师阿尔托也设计出一些优秀的新型建筑。 与学院派建筑师不同,格罗皮乌斯等人对大量建造的普通居民需要的住房相当关心,有的人还对此作了科学研究。 1927年,在密斯·范德罗主持下,在德国斯图加特市举办了住宅展览会,对于住宅建筑研究工作和新建筑风格的形成都产生很大影响。1928年,

来自12个国家的42名革新派建筑师代表在瑞士集会,成立国际现代建筑协会,“现代主义建筑”一名也四处传播。 从格罗皮乌斯、勒·柯布西耶、密斯·范德罗等人的言论和实际作品中,可以看出他们提倡的“现代主义建筑”是要强调建筑要随时代而发展,现代建筑应同工业化社会相适应;强调建筑师要研究和解决建筑的实用功能和经济问题;主张积极采用新材料、新结构,在建筑设计中发挥新材料、新结构的特性;主张坚决摆脱过时的建筑样式的束缚,放手创造新的建筑风格;主张发展新的建筑美学,创造建筑新风格。 现代主义建筑的代表人物提倡新的建筑美学原则。其中包括表现手法和建造手段的统一;建筑形体和内部功能的配合;建筑形象的逻辑性;灵活均衡的非对称构图;简洁的处理手法和纯净的体型;在建筑艺术中吸取视觉艺术的新成果。 代表人物 1、瓦尔特·格罗皮乌斯 瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius 1883年5月18日-1969年7月5日)出生于德国柏林,是德国现代建筑师和建筑教育家,现代主 义建筑学派的倡导人和奠基人之一,公立包豪斯(BAUHAUS) 学校的创办人。 “包豪斯”这个译名,它是德语中的专有名词Bauhaus 的音译,在德语中本来并没有这个词,是包豪斯的创始人瓦尔特·格罗皮乌斯( 1883―1969)自创:他把德语中已有的一个复合词Hausbau(房屋建造)颠倒了一下,把基本词变成了限定词,把限定词变成了基本词,故而Bauhaus从字面上讲它的意思无非就是“造房子”,而作为一个专有名词它是指格罗皮乌斯1919年在魏玛创立的德国古典现代主义中最为著名的一个艺术和设计流派,该派在1919—1933年产生的创作(建筑、工艺设计)对世界的建筑艺术和工艺设计的发展产生了非常重大的影响。继1996年魏玛和德绍的包豪斯建筑被列入世界文

木结构建筑的优点

1 轻型木结构建筑的优点有哪些 第一,具有很高的耐久性:只要合理建筑,轻型木结构可以说是现有房屋结构中最经久耐用的结构之一,轻型木结构抗沉降、抗干、抗老化,具有显著的稳定性。如果使用得当,木材则是一种稳定、寿命长、耐久性强的材料。第二,具有施工周期短的特性:轻型木结构所有结构构件和连接件都是标准化生产的。因此,其施工安装速度远远快于混凝土和砖结构。即使不使用预制构件,一般性的木结构住房由有经验的建筑工人建造,也比建筑同样规格的砖混住房要快得多。使用预制构件,建造时间可以进一步缩短。第三,具有抗震性强:砖混建筑在大地震中历来很难逃脱倒塌的命运。而轻型木结构房屋则不同,因其自身质量轻,所以地震时吸收地震力少,在地震时的稳定性已经得到反复验证,即使强烈的地震使整个建筑物脱离其基础,而其结构却完整无损。第四,具有设计布置灵活的特性:轻型木结构因其材料和结构的特点,使得平面布置更加灵活,为建筑师提供了更大的想象空间没有任何其他建筑体系能够提供如此天衣无缝的室内碗柜、隔板和衣橱,从而大幅度节省购买家具的费用。第五,保温节能性非常好:轻型木结构的保温节能性能优于其他任何材料建成的结构形式。木材本身就是出色的绝热体,在同样厚度的条件下,木材的隔热值比标准的混凝土高16倍,比钢材高400倍,比铝材高1600倍。所以,轻型木结构住房的取暖费用比较低,冬暖夏凉。第六,防火性能:防火性能主要取决于房屋中用于构成屋顶、墙壁和地板各部分的整体材料。轻型木结构的各组成部分加上防火石膏墙板,很容易达到与砖石结构建筑相同的防火性能。例如:在日本对一幢木结构房屋进行了一次火灾试验。试验中模拟发生地震,摇晃房屋,然后用火将其点燃。这时,该房屋表现出了极为出色的性能,展示了轻型木结构建筑的超级性能水平。即使是建造经济型木结构房屋,其抗火灾能力也不低于两个小时。第七,环保特性:粘土砖生产对环境的危害是众所周知的,其燃烧要耗费大量的能源,并且产生的废气造成空气污染、温室效应和酸雨。而木材能减少空气中的CO2,可持续发展的林业所提供的永不枯竭的森林资源。但木材的生产只产生很少的废物。锯材生产的废料通常被用来制造纸浆、刨花板或作为燃料。木材同时又是100%可降解。如果不做处理,它可很简单地解体融入土壤,并使土壤肥沃。木材从土里长出,自我更新,然后又回归大地,完全是一个自然的过程。在人类历史上,树木每时每刻都在生长和更新,但形成化石和矿藏需要多少时间呢? 2 木结构建筑重返自然原生态在人类发展的历史长河里,居所一直是人们最注重、最讲究的、花费心思最多的地方,木质结构在建筑史里面占有着绝对的主体地位,而,近年来,传统的木结构建筑逐渐被钢筋混凝图所代替,同时也带来了一系列的环境问题:每年中国消耗全球一半的钢铁和水泥用于建筑业、产生了巨大建筑废物、化学污染等等,给中国,乃至世界带来巨大的环境威胁。人们在观光旅游时,看见木结构建筑的古迹时,很容易就被他们的古朴自然所以吸引,但是,生活中高昂的地价、拥挤的城市以及木材的高成本让人们理这种自然生活越来越远,这种美好只能在度假享受。但是,木结构建筑绝对是环保的首要选择。木结构建筑强力保温、有效节能在中国,将近三分之一的总能耗用于建筑物的采暖、空调及采光。中国目前对建筑节能的关注更是体现了降低这一消耗的重要性。近期清华大学的一项研究清晰地指出,无论从使用能耗,还是生产建材的物化能耗来说,木结构建筑都是最节能的建筑系统。根据清华大学的研究,在气温较低的地区,譬如北京,木结构房屋的用电能耗:?比轻钢结构房屋低9.43%;?比混凝土房屋低10.92%。而在气候温和的地区,譬如上海,轻型木结构房屋的用电能耗:?比轻钢结构房屋低8.79%;?比混凝土房屋低7.33%。木材本身就是一种天然的热绝缘体,因为它的细胞结构中有数以百万计微小的气穴。软木的热绝缘能力是混凝土和砖石结构的10倍,更是固体钢的400倍。