第八章 地球化学系统中的氧化还原反应

第八章 地球化学系统中的氧化还原反应

缓冲剂、硅酸盐熔体氧逸度、硅酸盐熔体Fe 2+––Fe 3+平衡、变质岩氧逸度

氧化-还原反应在水溶液、硅酸盐熔体、变质岩中都是常见的现象,这里对氧化-还原反应电化学方面暂不讨论,而以实例集中探讨氧逸度问题。

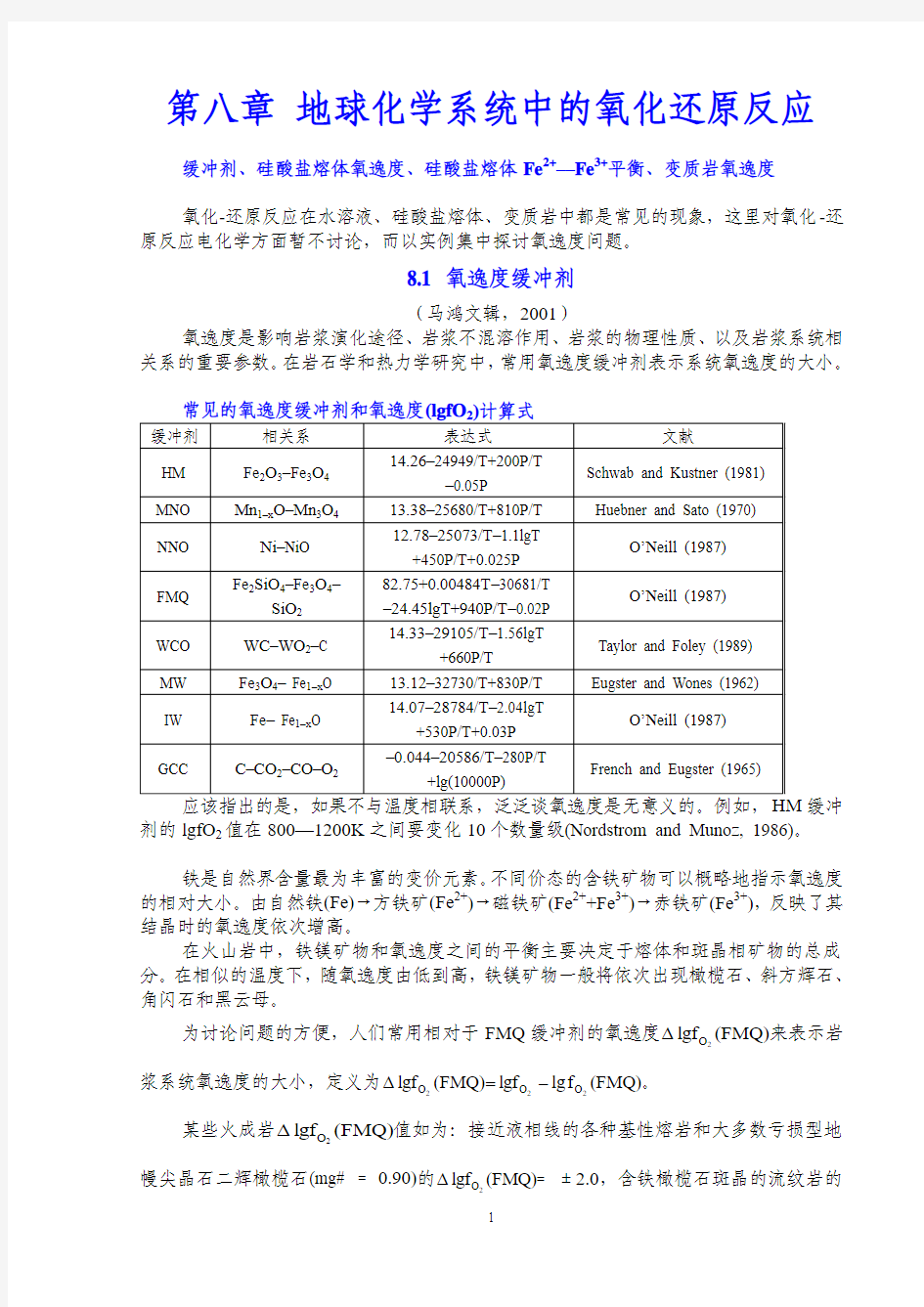

8.1 氧逸度缓冲剂

(马鸿文辑,2001)

氧逸度是影响岩浆演化途径、岩浆不混溶作用、岩浆的物理性质、以及岩浆系统相关系的重要参数。在岩石学和热力学研究中,常用氧逸度缓冲剂表示系统氧逸度的大小。

缓冲剂的lgfO 2值在800—1200K 之间要变化10个数量级(Nordstrom and Munoz, 1986)。

铁是自然界含量最为丰富的变价元素。不同价态的含铁矿物可以概略地指示氧逸度的相对大小。由自然铁(Fe)→方铁矿(Fe 2+)→磁铁矿(Fe 2++Fe 3+)→赤铁矿(Fe 3+),反映了其结晶时的氧逸度依次增高。

在火山岩中,铁镁矿物和氧逸度之间的平衡主要决定于熔体和斑晶相矿物的总成分。在相似的温度下,随氧逸度由低到高,铁镁矿物一般将依次出现橄榄石、斜方辉石、角闪石和黑云母。

为讨论问题的方便,人们常用相对于FMQ 缓冲剂的氧逸度(FMQ)lgf Δ2O 来表示岩浆系统氧逸度的大小,定义为(FMQ)f lg lgf (FMQ)lgf Δ222O O O -=。

某些火成岩(FMQ)lgf Δ2O 值如为:接近液相线的各种基性熔岩和大多数亏损型地

幔尖晶石二辉橄榄石(mg# = 0.90)的(FMQ)lgf Δ2O = ±2.0,含铁橄榄石斑晶的流纹岩的

(FMQ)lgf Δ2O = 0.5—2.0,含斜方辉石和角闪石斑晶的流纹岩和英安岩的(FMQ)lgf Δ2O = 1.0—2.0,含黑云母和/或角闪石斑晶的流纹岩的(FMQ)lgf Δ2O = 2.0—3.0。

大多数洋底玄武岩的相对氧逸度在NNO 之下3个lg 单位。富碱贫硅的基性熔岩较之拉斑玄武岩的氧逸度要高许多,并可出现早期结晶的硫酸盐矿物。洋底玄武岩具有相对稳定的氧逸度的原因是其含有足够量的硫,足以作为500ppm O 2的缓冲池。对于任何富铁玄武岩的分异趋势,为使O 2缓冲所需的硫为500ppm 。对于较小富铁的液相下降线,所需硫的浓度更小。实际上,洋底玄武岩硫的丰度为1000—1800ppm 。这就使整个岩浆通过硫化物氧化为硫酸盐的反应、从而作为一个封闭的化学系统而分异,维持一个相对恒定的氧逸度范围。

在粗安岩-流纹岩质熔体中,硬石膏在(NNO)lgf Δ2O >1.0—1.5的范围稳定存在。在

(NNO)lgf Δ2O <2.5—3.0的区域内,磁黄铁矿(或富FeS 的液态硫化物相)稳定存在。

在(NNO)lgf Δ2O =1.0—1.5至2.5—3.0区间,硬石膏与磁黄铁矿稳定共存。

8.2 岩浆岩的氧逸度

(马鸿文辑,2001)

铁是硅酸盐浆中呈两种价态存在的主要元素,Fe 2+––Fe 3+平衡不仅显著地影响岩浆作用的演化趋势,而且由于Fe 2+和Fe 3+在熔体相中具有不同的结构,从而影响熔体的性质,例如密度和黏度等。氧是岩浆中具有相当化学活动性的组分。岩浆演化过程中氧逸度的变化明显地影响岩浆的结构、流变学性质、化学成分和岩浆系统的相关系。对熔体相Fe 2+––Fe 3+平衡的研究,可以获得氧逸度变化的信息,因而具有重要的岩石学意义。

8.2.1 橄榄石+斜方辉石+尖晶石组合与火成岩的氧逸度

氧逸度是地幔作用过程中一个基本的、但又是了解得较少的一个强度变量。对上地幔氧逸度的研究具有以下重要意义:(1)研究上地幔的氧逸度是否适合于富铁金属相的分凝作用而形成地核。这对于研究地球的早期演化历史至关重要;(2)上地幔的氧逸度控制着与元素碳(石墨或金刚石)处于平衡状态下C-H-O 系统流体相的赋存状态。C-H-O 流体在相对高氧逸度(约FMQ)的氧化条件下,主要呈CO 2+H 2O 。在中等还原条件下(FMQ 缓冲剂以下2—3个lg 单位),呈H 2O+CH 4。在低氧逸度(IW 缓冲剂)的强还原条件下,则主要呈CH 4+H 2(Wood and Virgo, 1989)。因此,氧逸度通过影响流体相的赋存状态间接地影响含挥发份条件下的上地幔部分熔融作用和地幔交代作用。氧逸度也直接控制着在地球深部是否存在着永远耗不尽的天然气(O’Neill and Wall, 1987)?

确定上地幔氧逸度的方法主要有三种:(1)采用电化学方法直接测定地幔橄榄岩包体的内在氧逸度;(2)通过分析原生玄武岩的Fe 2O 3、FeO 含量来间接了解上地幔源区的氧逸度;(3)采用矿物温压计方法,根据相平衡实验或有关的热力学资料,计算地幔岩的矿物组合平衡的氧逸度。

对于上地幔I 型(或A 型,铬透辉石组合)和II 型(或B 型,铝普通辉石组合)尖晶石二辉橄榄岩和方辉橄榄岩,其矿物组合平衡的氧逸度可以由以下的平衡反应来计算(Mattioli and Wood, 1988):

6Fe 2SiO 4 + O 2 = 3Fe 2Si 2O 6 + 2Fe 3O 4

olivine fluid orthopyroxene spinel

这一反应可称为FFM(fayalite-ferrosilite-magnetite)缓冲剂。

但是,实际上,由FFM 组合计算氧逸度时受到尖晶石相中Fe 3O 4组分活度-成分关

系(模型)的不确定度的严格限制。因为在地幔尖晶石中,Fe 3O 4端元组分的含量很低(X Fe3O4=0.02—0.10,Mattioli and Wood, 1988)。对天然矿物的电子探针分析的一般误差将导致氧逸度计算结果相当大的误差。

鉴于此,Ballaus et al. (1991)对人工合成的尖晶石二辉橄榄岩、方辉橄榄岩进行了相平衡实验,对ol+opx+spn 氧逸度计予以标定。实验条件为T=1040—1300oC 、P=0.3—2.7 GPa 。氧逸度由Fe-FeO(IW)、WC-WO 2-C(WCO)、Ni-NiO(NNO)、Fe 3O 4-Fe 2O 3(HM)缓冲剂所控制。选择石墨、橄榄石、PdAg 合金作为试样容器。实验在活塞压力罐中和流体过剩的条件下进行。

结果表明,在实验的温度、压力、成分范围内,尖晶石相的Fe 3+/tot Fe 比值是氧逸度的线性函数(f O2=IW, Fe 3+/tot Fe=0.02, WCO, 0.10, NNO, 0.25, HM, 0.75)。在一定的(FMQ)lgf ΔO2下,尖晶石相的Fe 3+/tot Fe 比值与温度无关,而随尖晶石的Cr 含量的增大略有减小,随压力的增大而降低。在一定的温度、熔融程度、总成分下,尖晶石的Cr/(Cr+Al)比值随氧逸度的升高而增大。

Ballhaus et al. (1991)的实验中,尖晶石覆盖了很宽的成分范围:Cr/(Cr+Al) = 0.20—0.85, Fe 3+/tot Fe = 0.020—0.80。因此,有可能对FFM 缓冲剂进行标定。

对于橄榄石+斜方辉石+尖晶石(FFM)组合,氧逸度由下式给出:

Spn Mgt Opx Fs Ol

Fa 000O22lga 3lga 6lga 2.303RT

V P ΔH ΔS T Δlgf ++---= 相对于FMQ 缓冲剂的氧逸度为: Spn Mgt

Opx Fs Ol

Fa 0FMQ 0

FFM 0FMQ 0FFM 0FMQ 0FFM O22lga 3lga 6lga 2.303RT )V Δ P(V ) H H (Δ)S ΔS T (Δ(FMQ)lgf Δ++------=

Ballhaus et al. (1991)采用最小二乘法拟合实验资料,得到如下氧逸度计算公式:

/T )2630(X 4lgX 2lgX /T

)X 3200(16lga 400P/T 2505/T 0.27(FMQ)lgf Δ2Spn

Al Spn

Fe3Spn

Fe22Ol Fe Ol Fa O2+++----+=++

式中P 的单位为GPa ,+++=33Spn Fe3R /ΣFe X ,+=3Spn Al R Al/ΣX ,)Fe /(Fe

Fe X 322Fe2+++++=。为了简化计算,上式中消去的相当于Ol

Fa a 理想部分的斜方辉石一项。

以上公式仅适用于地幔岩,不应该外推到O

l Fe X >0.15的富铁岩石。对于更富铁的岩

石,消去斜方辉石的简化是不正确的。该方法也不适用于石榴石二辉橄榄岩和金刚石稳定区的条件。因为在高Spn Cr X 和低氧逸度下,

会出现镁方铁矿不符合化学计量性质或尖晶石相Cr 2+的替代作用。实际应用表明,将上式应用于低至约800oC 的温度下,仍可获得合理的结果。

应该强调指出,虽然在上式中未出现斜方辉石,但是,只有在橄榄石和斜方辉石同时存在而使系统的SiO2a 得以缓冲的条件下,所计算的氧逸度才是正确的。

Ionov and Wood (1992)应用Ballhaus et al. (1991)的方法,发现与实验平衡的Ol+Opx+Spn 组合的氧逸度并不一致,其误差达0.5—1.0个lg 单位,与尖晶石的Cr/Al

比值具有依赖关系。Ionov and Wood (1992)指出,采用尖晶石相中Fe 3O 4活度的Nell —Wood 模型,可以获得更精确的(0.3—0.5个lg 单位)与实验结果相吻合的氧逸度计算结果。

在800—1300oC 下,对于Fe3O4X = 0.008—0.060的地幔尖晶石,其Fe 3O 4的活度为:

Cr Mg Cr Al 2Cr Al

Mg 2Al 2

Fe3Fe2Fe3O4N 346N N 199N 229N N 653N 1/T (406N /4)N lg(N lga +++++=++

式中Ni 为以4个氧为准计算的尖晶石分子式中元素的数量。

反应43622242O 2Fe O Si 3Fe O SiO 6Fe +=+的氧逸度为:

Spn Fe3O4Opx M2Fe M1Fe 2Ol Mg Ol

Fe

O2O22lga )X 3lg(X /T )2620(X - 12lgX -/T 3690P(GPa)-0.35220/T (K)(FMQ)lgf lgf ++++=

由该式计算的氧逸度误差为±0.5个lg 单位。

氧逸度的岩石学应用

将Ballhaus et al. (1991)的方法应用于典型的地幔岩和地幔衍生的原生熔体,揭示了如下的氧逸度变化趋势:未亏损的、富集型地幔源区及其衍生的熔体呈中等还原状态((FMQ)lgf Δ2O ≌FMQ —2);亏损型MORB 和深海橄榄岩呈(FMQ)lgf Δ2O ≌FMQ —1

的氧化状态,可能代表了最上部大洋岩石圈的典型的氧逸度条件;富集型MORB 和交代的尖晶石方辉橄榄岩更为氧化((FMQ)lgf Δ2O =FMQ —FMQ+1);而岛弧玄武岩(IAB)

和阿拉斯加型侵入体是最为氧化的火成岩(((FMQ)lgf Δ2O ≌FMQ+2)。

上述结果对于了解地幔作用具有以下重要意义:

(1)地幔交代作用伴随着氧化作用。如果将计算的交代样品的氧逸度作为下限,则富集组分的氧化状态可能在FMQ+1∽FMQ+2之间;

(2)如果计算的岛弧岩浆的氧逸度(FMQ+2)代表地幔源区的氧化状态,则在火山弧下的硫化物是不稳定的。亲铜元素在部分熔融过程中具有不相容元素的行为。如果原生岛弧岩浆富含亲铜元素,那么,阿拉斯加型超镁铁侵入体、岛弧苦橄岩、富辉橄玄岩(ankaramite)质次火山岩通常含有铂族元素矿床显然是一种巧合。与此类似,还原性的碳也是不稳定的,但可以出现碳酸岩或碳酸岩质熔体。

(3)在会聚板块边界,相对氧化的岩石圈的再循环有可能导致氧化状态的长期变化。这可能是控制上地幔大规模的氧逸度结构的主要因素。如果考虑在形成金刚石的过程中,氧化的再循环物质(富CO 2的硅酸盐或碳酸岩熔体)与还原的(IW)岩石圈相互作用,则含金刚石岩石圈的低氧化状态,可以解释为地球历史早期阶段的残余,当时的上地幔总体上处于更加还原的状态。

上地幔氧逸度的的下限

如果上地幔二辉橄榄岩、方辉橄榄岩处于足够还原的氧逸度条件下,则最终将分凝出富Ni 的金属相。在绝大多数橄榄岩中,一般不含富Ni 的金属相。因此,富Ni 金属相的分凝反应曲线,可以限定上地幔氧逸度的下限。Ni 分凝反应可表示为(O’Neill and Wall, 1987):

2242O S iO 2Ni(melt)(olivine)S iO Ni ++=

该反应的氧逸度为:

melt Ni SiO2Ol

Ni2SiO4O22lga -lga -lga 2.303RT

G Δlgf +-= 1820K)(960 13.108TlnT -118.10T -36560

180)(G Δoxide N i2SiO 4→+=± 在Mg 2SiO 4—Ni 2SiO 4二元系中,Mg 、Ni 在橄榄石两个八面体结晶位臵上呈理想混

合,即2O l N i2SiO 4O l N i2SiO 4)

X (a =。在地幔橄榄岩中,Ni 2SiO 4组分的含量较低(11.009.0X O

l N i2SiO 4-=),因此,Fe 的加入对Mg 、Ni 之间的理想混合行为不会产生明显的影响(O’Neill and Wall, 1987)。上式中的Ol

Ni2SiO4lga 可以由橄榄石-斜方辉石之间的平衡反

应来计算:

xene)(orthopyro O S i Mg S iO (olivine)S iO Mg 822242=+

Ol Fo Opx

En 0SiO2lga -lga 2.303RT

G Δlga += 1600K)-(900 0.31T 6710G Δ0+=

M 2M g M 1M g O px En X X a =

2O l M g O l Fe M g O l M g O

l Fo )X (12W 2RTlnX RTlna -+=-

式中108P(G

Pa)5000(J/mol)W O l Fe M g +=- 为计算富Ni 金属相的成分,需要考虑以下的附加反应:

2242O S iO 2Fe(melt)(olivine)S iO Mg ++=

1420K)

-(1184 T 27.3443T ln -369.704T -602739 1184K)-(1402 5.4771T lnT 103.384T 562377140J)(G ΔFe2SiO4+=++-=± 对于典型的地幔橄榄岩石,0035.0X O

l N i =,1.0X O l Fe =,计算的Ni 分凝反应曲线基

本与IW 缓冲剂曲线一致。

在绝大多数地幔橄榄岩包体中,一般都不含富Ni 的金属相,因此,上地幔氧逸度的下限应该位于Ni 分凝反应曲线之上的某个位臵。上地幔氧逸度的下限,极可能在FMQ 缓冲剂之下2—3个lg 单位。上地幔橄榄石的Ni 含量,一般为

2500—3500ppm(0045.00035.0X O

l N i -=)。当氧逸度处于比Ni 分凝曲线更加还原的条件

时,橄榄石将同时亏损Ni 和Fe 。直到橄榄石的组成近于纯Mg 2SiO 4时,与之共存的金属相的Fe:Ni 比值则达到全岩的Fe:Ni 比值(≈25)。这表明,在某些金刚石包裹体中发现的几乎不含Ni 的富Fe 金属相,不可能来自平衡的上地幔硅酸盐组合,因而不具有指

示地幔典型的还原-氧化状态的实际意义(O’Neill and Wa ll, 1987)。

8.2.2 硅酸盐熔体的Fe 2+––Fe 3+平衡

在硅酸盐熔体中,铁的氧化反应可表示为(liquid)O Fe (gas)O 2

1d)2FeO(liqui 322=+,该反应的热力学平衡可表示为(Kress et al., 1991):

???-=++-+P T,Pr T,Pr T,Pr Tr,P 0Pr T,Pr Tr,P 0RTlnK VdP ΔdT)T

C ΔS T(ΔdT C Δ H Δ 。 式中0H Δ 和0S Δ为在参考温度(Tr)和参考压力(Pr)下反应的焓和熵的改变量。反

应的平衡常数K 定义为])

(f )/[(a a K 0.5gas O 22liquid F eO liquid F e2O 3=。 研究表明(Sack et al., 1980; Killinc et al., 1983),在105Pa 下,铁的氧化–还原平衡符合经验公式i i i

O2FeO Fe2O3X d c T b lnf a X X ln Σ+++?= 质量作用原理表明,在一定的温度下,对于一定成分的熔体,其)X /ln(X FeO Fe2O3与O2lnf 应该具有斜率为1/2的线性关系。实际上发现,)X /ln(X FeO Fe2O3对O2lnf 的斜率总是接近于0.3。而)X /ln(X F eO F e2O 3与O2lnf 之间更接近于线性关系,这一行为与温度和熔体相的成分无关。鉴于此,Kress et al. (1989)提出了一个FeO 与Fe 2O 3部分地结合为FeO 1.3的熔体成核模型。虽然这一模型建立在更为严格的热力学基础上,并且已证明可以精确地表征天然硅酸盐熔体中铁的还原–氧化模型,不过不便于应用。

为简单起见,Kress et al. (1991)选择了O2FeO Fe2O3lnf a X X ln ?= i i i

X d c T b Σ+++来表征在105Pa 压力下熔体相铁的氧化–还原平衡。结合已有的氧化物组分的偏摩尔体积、热膨胀系数、等温压缩系数、热容数据,可以使O2FeO Fe2O3lnf a X X ln

?= i i i X d c T b Σ+++应用于高压、高温(>1630o

C )条件下。将该式与???-=++-+P T,Pr T,Pr T,Pr Tr,P 0Pr T,Pr Tr,P 0RTlnK VdP ΔdT)T

C ΔS T(ΔdT C Δ H Δ 相结合,得到如下扩展的经验公式:

T P h T )P T (T g T P f )T T ln T T e(1X d c T b lnf a X X ln 2

00

0i i i O2FeO Fe2O3Σ+-++--++++?= 式中T 为温度(K),P 为压力(GPa),T 0为参考温度(=1673K),Xi 为组分i 的摩尔分数,参数a —h 的值分别为:a=0.196,b=1.1492*104(K),c=–6.675,dAl 2O 3 = –2.243,dFeO*=–1.828,dCaO=3.201,dNa 2O=5.854,dK 2O=6.215,e=–3.36,f=–701(K/GPa),g=–0.154(1/GPa),h=38.5(K/GPa 2)。

氧逸度对压力的依赖 考察压力对氧逸度的影响,需要用到反应(liquid)O Fe (gas)O 2

1d)2FeO(liqui 322=+体积变化的数据。有关Fe 2O 3和FeO 组分在硅酸盐熔体相中的偏摩尔体积、热膨胀系数、等温压缩系数、以及反应的体积数据等。这些数据列于下表(Lange et al., 1987; Kress et al., 1991)。

在多组分硅酸盐熔体中,任一氧化物组分在不同的温度压力条件下的摩尔体积为(Lange et al., 1987; Kress et al.., 1991):

P i 2T i i i,1673i 1673)](T dPdT

V d )dP V d [(1673)(T dT V d V T )(P,V -+--+= 上式中取参考压力Pr=1 Pa 。由于P>>Pr ,因此用P 代替(P —Pr)一项。

反应(liquid)O Fe (gas)O 2

1d)2FeO(liqui 322=+的体积改变量为 T)(P,V 2T)(P,V T)(P,V ΔF eO F e2O 3r -=

由Fe 2O 3和FeO 的偏摩尔体积资料计算,在105Pa 下,反应

(liquid)O Fe (gas)O 2

1d)2FeO(liqui 322=+的体积改变量为正值。这意味着在一定的氧逸度和温度下,熔体相的Fe 2O 3/FeO 比值将随着压力的增大而减小。由于r V 至少在3GPa 的压力范围内仍为正值,因此,对于一个呈封闭系统(固定氧含量)上升的岩浆,其平衡的氧逸度将随着压力的减小而呈单调式降低。下图表示洋中脊玄武岩沿着绝热式地温梯度封闭式上升过程中的氧逸度趋势。

由下图可见,对于封闭式上升的硅酸盐熔体,其平衡的氧逸度近于平行FMQ 缓冲剂而变化。在P=0—3GPa 的压力范围内,两者之间的差值不超过0.5个lg 单位。因此,封闭式上升的原生岩浆的氧化状态,可以较准确地反映地幔源区的氧化状态。而非原生岩浆的铁的还原–氧化平衡,则可以反映最末一次岩浆分异过程的氧化状态(Kress et al., 1991)。

在105Pa 下,随着温度的变化,具有固定Fe 2O 3/FeO 比值的熔体相的平衡氧逸度大致平行于FMQ 缓冲剂线。因此,(FMQ)lgf ΔO 2常被用作独立于温度的熔体相氧化状态的坐标。与此类似,由于(FMQ)lgf ΔO2对于压力的依赖仅为每GPa 约0.17个lg 单位,因此,它也适用于作为基本独立于压力的还原-氧化状态的坐标。

研究还发现(Kress et al., 1991),在不同成分的硅酸盐熔体中,Fe 2O 3的P i /dP)V (d 值近于常数。由于铁的配位状态在一个很宽的熔体成分范围内变化,因此,Fe 2O 3的偏摩尔体积对压力的依赖基本上不受Fe 3+的在熔体相中平均配位状态的影响。

溶解水对Fe 3+—Fe 2+平衡的影响

在天然岩浆演化过程中,水通常作为溶解于熔体相中的重要组分或流体相中氧的来源,因而被认为是一种氧化物组分。铁和水还是影响沿的物理和化学性质的重要因素。为了证实呈溶解状态的水对的价态的影响,Moore et al. (1995)在饱和水条件下对硅酸盐熔体中的Fe 3+—Fe 2+平衡进行了实验研究。实验样品为过碱性流纹岩、安山岩、辉石云煌岩。实验温度为950—1100oC ,压力为0.05—0.2GPa 。

实验结果表明,在饱和水压为0.05—0.2GPa ,即相当于碱性流纹岩熔体中水的溶解度为3%—6%(wt%)的条件下,呈溶解状态的水对硅酸盐熔体中铁的氧化状态没有明显的影响(小于检测限)。这一结果与水对硫的氧化状态的影响类似,即在很宽的水压范围(0.1—0.45GPa)内,呈溶解状态的水对熔体相中硫的价态(S 6+/ΣS)的影响小于检测限(Vallance and Carmichael, 1994)。因此,不能将富水岩浆的氧化性质归因于水的含量。富水岩浆表现的高氧逸度特征,必然与水和氧密切关联的其它过程有关。Carmichael (1991)曾注意到,西墨西哥地区基性岩浆的水含量与氧逸度之间存在着正相关关系。假如这些熔岩反映了其源区的化学性质,则无论何种作用过程,在它们造成源区水含量差异的同时,还改变了源区的氧逸度。换言之,即遭受水化的源区似乎具有更为氧化的性质。

因此,可以采用岩浆系统的氧逸度计算公式

T P h T )P T (T g T P f )T T ln T T e(1X d c T b lnf a X X ln 2

000i i i

O2FeO Fe2O3Σ+-++--++++?=来计算含水岩浆的氧逸度,只是计算时应该将岩浆成分换算为“干”成分的氧化物摩尔分数。

氧逸度的岩石学应用

氧逸度影响熔体相的Fe 2+—Fe 3+平衡,因而影响熔体的结构、密度、黏度等物理性质和热力学性质,并进一步影响岩浆演化途径(富铁或富硅)、不混溶作用、矿物-熔体平衡、铁镁矿物的成分。因此,通过对岩浆氧逸度的研究,有助于深入了解岩浆作用的物理和化学过程。

已知温度、压力、氧逸度,由熔体相的成分计算或调整Fe 2O 3和FeO 的含量。将全铁作为FeO*,则:

FeO* = FeO + 0.8998Fe 2O 3 (wt/%) 或 F e2O 3F eO *F eO 2X X X +=

1

)/X 2(X )X /X (X X FeO Fe2O3*FeO FeO Fe2O3Fe2O3+=

设该玄武岩淬火时与空气平衡(O2lgf =–0.68),求FeO 和Fe 2O 3的含量。

由上述公式计算,w(FeO)=3.40%,w(Fe 2O 3)=9.45%。而实际的湿化学分析,w(FeO)=3.10%,w(Fe 2O 3)=9.77%。理论分析和实际测量相差很小。

已知温度和压力,由熔体相的成分(FeO 和Fe 2O 3的含量已知),计算岩浆的氧逸度。 按上例玄武岩的w(FeO)=3.10%,w(Fe 2O 3)=9.77%,求得岩浆淬火时的氧逸度,得岩浆淬火时的氧逸度O2lgf =–0.40,与一个大气压下空气的氧逸度的差值仅为0.28。因此可以认为,该玄武岩淬火时已经与空气达到平衡。

同理,可计算岩浆源区或岩浆发生最末一次分异作用过程的氧逸度。

判别花岗岩的成因类型

磁铁矿系列和钛铁矿系列花岗岩的成因类型,反映了岩体固结时的氧逸度。Burnham et al. (1980)和Wones et al. (1982)分别将FMQ 缓冲剂作为I 型与S 型、磁铁矿系列和钛铁矿系列花岗岩的区分界线。Sack et al. (1980)的研究证实,对于新鲜的火山岩,即使是在液相线,甚至在固相线温度以下淬火,由其Fe 2O 3/FeO 比值计算得到的氧逸度,与根据铁钛氧化物对得到的结果也完全吻合。因此,通过计算花岗岩在固相线温度下的相对氧逸度(FMQ)lgf ΔO2,即可确定花岗岩的成因类型。

例:江西德兴铜矿铜厂花岗闪长岩,根据该岩体的实际矿物含量和全岩化学成分,均判别为I 型花岗岩。假定岩体的固结温度为1000—700oC ,侵位深度为1 km 。同时假定岩体固结后的Fe 2O 3/FeO 比值未发生变化。按照公式计算,岩体固结过程中的

(FMQ)lgf ΔO2=1.3—4.0(马鸿文,1992)

,与上述判别分析的结果完全一致。 这种方法仅对完全新鲜的岩石才能应用。

8.3 变质岩的氧逸度

变质岩中同样也发生氧化-还原反应,而变质作用发生时岩石的氧逸度也往往不同。最明显的例证,对于变质泥质岩,有的含有磁铁矿,有的含有石墨。一般说来,含有磁铁矿的岩石发生变质时的氧逸度较高,而含有石墨的岩石发生变质时的氧逸度相对较低。变质岩中的氧逸度可由Fe 2+/Fe 3+比值或Mg 2+/Fe 2+比值定性确定,而后者尤为重要,因为氧化过程涉及Fe 2+向Fe 3+的转化即Fe 2+的减少,因而Mg 2+/Fe 2+比值与变质岩的氧逸度基本呈正相关关系(Nordstrom and Munoz, 1986)。

下面以内蒙古兴和-卓资太古宙孔兹岩系变质峰期的氧逸度研究(卢良兆等,1999)为例,说明变质岩水活度和氧逸度的研究方法。

已有的许多地质和实验研究已证明下地壳高温麻粒岩相变质环境中水活度较低,但对其原因的解释则有各种观点。Newton et al. (1980)的“碳质变质”观点认为,处于麻粒岩相变质峰期的岩石被以渗透方式运行的弥漫性流体所饱和,但由于幔源CO 2流体的不断加入和稀释,使流体中H 2O 含量和活度不断降低,即水活度被外部缓冲。另一些学者认为,当时岩石中流体不饱和,甚至岩石是干的。这是因为脱水熔融过程使H 2O 进入熔体,所以岩石中水活度不断降低,即水活度被内部缓冲。解决这类问题的关键首先要正确测定变质峰期流体包裹体的成分。但是,人们发现,即使同一颗石英中都会出现多时代流体包裹体,且无法判别其世代。于是,热力学计算就成为通常的手段。

内蒙古兴和-卓资太古宙孔兹岩系变质峰期发育平衡矿物组合Bio + Sill + Qtz + Grt + Kf + H 2O 、Bio + Qtz + Opx + Kf + H 2O 。对应的平衡反应分别为

O H O KAlSi O Si Al Mg 2SiO SiO Al (OH)O AlSi KMg 2831232325221033++=++

金云母 夕线石 石英 镁铝榴石 钾长石 流体

O H O KAlSi 3MgSiO 3SiO (OH)O AlSi KMg 2833221033++=+

金云母 石英 透辉石 钾长石 流体 与固相平衡的流体相中水活度为)RT

G G exp(a 0H2O *H2O H2O -=,其中0

H2O G 为纯H2O 流体在平衡条件下的标准自由能,可由Fisher and Zen (1971)的附表中查得,*

H2O G 代表脱水

反应过程实际流体中H 2O 的自由能,其值可由下式计算:

s 000*H 2O RTlnK V ΔP S ΔT H ΔG -?-?+-

= 其中Ks 代表特定脱水反应过程固相矿物的活度项之间的平衡常数。

先前的计算表明,本区孔兹岩系峰期温度为800—850oC ,压力为0.90—1.0 GPa 。H 2O 活度的计算表明,孔兹岩系变泥砂质岩中H 2O 活度变化于0.12—0.40之间,黑云紫苏片麻岩中H 2O 活度变化于0.20—0.43之间。

本区变泥砂质岩中未见赤铁矿,通常是钛铁矿-金红石组合其fO 2环境与钛铁矿-磁铁矿组合相似。因本区孔兹岩系部分岩石中石墨仍稳定存在,反应其变质峰期氧逸度总体较低。

本区富铝片麻岩中普遍存在Grt + Sill + Qtz + Ilm 组合,可应用以下反应式来限定平衡状态的氧逸度:

32252212323O 3Fe 4SiO SiO 2Al 1.5O O Si Al 2Fe ++=+

铁铝榴石 气相 夕线石 石英 赤铁矿

将石英、夕线石作为纯相,忽略矿物的热膨胀系数和压缩系数,由该反应代表的变质峰期氧逸度为:

??+-+?-+?-=T

298.152Grt Alm 3Hem Fe2O3P T

298.15P 0s 00O2])/(a )RT ln[(a dT T C T dT C V Δ1)(P S ΔT H Δ1.5lnf 式中下标“s ”代表固相矿物。将计算所得的温度、压力、矿物成分及活度、反应的焓、

O2lgf =-13.42—-14.12,相对较高。样品C7-2为含若干鳞片状石墨的夕线石榴黑云变粒岩,其O2lgf =-15.20。这些计算结果表明,本区O2lgf 变化范围大,其原因可能是非开放系统中原岩有机质含量不同对C+O 2=CO 2这一反应的控制作用。在有机质含量抵的岩石中,此反应能彻底完成,碳质耗尽,结果岩石中不含石墨,同时O2lgf 较高。相反,在有机质含量高的岩石中,则因O 2的消耗完全,此反应不能彻底进行,结果岩石中仍然存在大量晶质石墨,流体中CO 2含量高,而O2lgf 则极低。

第八章 氧化还原反应与电极电位

氧化还原反应与电极电位首页难题解析学生自测题学生自测答案章后习题解答难题解析[TOP] 例8-1 写出并配平下列各电池的电极反应、电池反应,注明电极的种类。 (1)(-) Ag(s)│AgCl(s) │HCl(sln)│Cl2(100kp)│Pt(s) (+) (2)(-) Pb(s)│PbSO4(s)│K2SO4(sln)‖KCl(sln)│PbCl2(s)│Pb(s) (+) (3)(-) Zn(s)│Zn2+(c1)‖MnO4-(c2), Mn2+(c3), H+(c4)│Pt(s) (+) (4)(-) Ag(s) | Ag+ (c1) ‖Ag+(c2) │Ag(s) (+) 分析将所给原电池拆分为两个电极。负极发生氧化反应,正极发生还原反应,写出正、负极反应式,由正极反应和负极反应相加构成电池反应。 解(1)正极反应Cl2(g)+2e-→ 2 Cl-(aq) 属于气体电极 负极反应Ag(s)+Cl-(aq) → AgCl(s)+e-属于金属-难溶盐-阴离子电极 电池反应2Ag(s)+ Cl2(g) →2AgCl(s) n=2 (2)正极反应PbCl2(s)+2e-→Pb(s)+2Cl- (aq) 属于金属-难溶盐-阴离子电极负极反应Pb(s)+SO42-(aq)→PbSO4(s)+2e-属于金属-难溶盐-阴离子电极 电池反应PbCl2(s) +SO42-(aq)→PbSO4(s) +2Cl-(aq) n=2 (3)正极反应MnO4-(aq) +8H+(aq)+5e-→Mn2+(aq)+ 4H2O(l) 属于氧化还原电极负极反应Zn(s) → Zn2+(aq)+2e-属于金属-金属离子电极电池反应2MnO4- (aq)+16H+(aq)+5Zn(s)→2Mn2+(aq)+8H2O(l)+5Zn2+ (aq)n=10 (4)正极反应Ag+(c2) +e- → Ag(s) 属于金属-金属离子电极 负极反应Ag(s) → A g+ (c1) + e-属于金属-金属离子电极 电池反应Ag+(c2) → Ag+ (c1) n=1 例8-2 25℃时测得电池(-) Ag(s)│AgCl(s)│HCl(c)│Cl2(100kp)│Pt(s) (+) 的电动势为?( Cl2/Cl-)=1.358V, θ?( Ag+/Ag)=0.799 6V,求AgCl的溶度积。 1.136V,已知θ ?AgCl/Ag 。其分析首先根据电池电动势和已知的标准电极电位,由Nernst方程求出θ 次:AgCl的平衡AgCl(s)Ag+ (aq)+ Cl-(aq),方程式两侧各加Ag:

《氧化还原反应》知识点归纳

氧化还原反应知识点归纳 氧化还原反应中的概念与规律: 一、五对概念 在氧化还原反应中,有五对既相对立又相联系的概念。它们的名称和相互关系是: 二、五条规律 1、表现性质规律 同种元素具有多种价态时,一般处于最高价态时只具有氧化性、处于最低价态时只具有还原性、处于中间可变价时既具有氧化性又具有还原性。 2、性质强弱规律 3、反应先后规律 在浓度相差不大的溶液中,同时含有几种还原剂时,若加入氧化剂,则它首先与溶液中最强的还原剂作用;同理,在浓度相差不大的溶液中,同时含有几种氧化剂时,若加入还原剂,则它首先与溶液中最强的氧化剂作用。例如,向含有FeBr2溶液中通入Cl2,首先被氧化的是Fe2+ 4、价态归中规律 含不同价态同种元素的物质间发生氧化还原反应时,该元素价态的变化一定遵循“高价+低价→中间价”的规律。 5、电子守恒规律 在任何氧化—还原反应中,氧化剂得电子(或共用电子对偏向)总数与还原剂失电子(或共用电子对偏离)总数一定相等。 三.物质氧化性或还原性强弱的比较: (1)由元素的金属性或非金属性比较 <1>金属阳离子的氧化性随其单质还原性的增强而减弱

非金属阴离子的还原性随其单质的氧化性增强而减弱 (2)由反应条件的难易比较 不同的氧化剂与同一还原剂反应时,反应条件越易,其氧化剂的氧化性越强。如: 前者比后者容易发生反应,可判断氧化性:。同理,不同的还原剂与同一氧化剂反应时,反应条件越易,其还原剂的还原性越强。 (3)根据被氧化或被还原的程度不同进行比较 当不同的氧化剂与同一还原剂反应时,还原剂被氧化的程度越大,氧化剂的氧化性就越强。 如,根据铁被氧化程度的不同, 可判断氧化性:。同理,当不同的还原剂与同一氧化剂反应时,氧化剂被还原的程度越大,还原剂的还原性就越强。 (4)根据反应方程式进行比较 氧化剂+还原剂=还原产物+氧化产物 氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物 (5)根据元素周期律进行比较 一般地,氧化性:上>下,右>左;还原性:下>上,左>右。 (6)某些氧化剂的氧化性或还原剂的还原性与下列因素有关: 温度:如热的浓硫酸的氧化性比冷的浓硫酸的氧化性强。 浓度:如浓硝酸的氧化性比稀硝酸的强。 酸碱性:如中性环境中不显氧化性,酸性环境中显氧化性;又如溶液的氧化性随溶液的酸性增强而增强。 注意:物质的氧化性或还原性的强弱只决定于得到或失去电子的难易,与得失电子的多少无关。如还原性:,氧化性:。 【注意】氧化还原反应中的不一定: ⑴含有最高价态元素的化合物不一定具有强氧化性。如前述的氯元素的含氧酸及其盐, 是价 态越低,氧化性超强。H3PO4中+5价的P无强氧化性。 ⑵有单质参加的反应不一定是氧化还原反应。如同素异形体之间的转化。 ⑶物质的氧化性或还原性与物质得到或掉失去电子的多少无关。 ⑷得到电子难的元素失去电子不一定容易,例如:第ⅣA族的C,既难得到电子,又难 失去电 子,与其它原子易以共价键结合。 ⑸元素由化合态变为游离态不一定是是氧化反应,也可能是还原反应。 四、常见的氧化剂和还原剂 1、常见的氧化剂 (1)活泼的非金属单质:Cl2、Br2、O2、I2、S等 (2)元素处于高价时的氧化物:CO2、NO2、SO3、MnO2、PbO2等 (3)元素处于高价时的含氧酸:浓H2SO4、HNO3等 (4)元素处于高价时的盐:KClO3、KMnO4、FeCl3、K2Cr2O7等

氧化还原反应的计算题

有关氧化还原反应的计算题 1.化工厂常用浓氨水检验管道是否漏氯气,化学方程式为:3Cl2+8NH3=6NH4Cl+N2,当生成160.5 g NH4Cl时,被氧化的氨水(含NH3 30%,密度为0.892 g/cm3)的体积为 ( B ) A. 508.2 mL B. 63.5 mL C. 254.1 mL D. 127.0 mL 2.m g铁屑与含有n gHNO3的溶液恰好完全反应,若m∶n=1∶3,则起氧化剂作用的HNO3的质量为( BC ) A. m g B. 3 4 m g C. n 4 g D. n 2 g 3.某金属单质跟一定浓度的的硝酸反应,假定只产生单一的还原产物。当参加反应的单质与被还原硝酸的物质的量之比为2∶1时,还原产物是( C ) A. NO2 B. NO C. N2O D. N2 4.在反应8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2中,被氧化的氨和未被氧化的氨的质量比是 ( B ) A. 3∶1 B. 1∶3 C. 1∶1 D. 3∶8 5.某氮的氧化物和一氧化碳在催化剂的作用下充分反应,生成氮气和二氧化碳。若测得氮气和二氧化碳的物质的量之比为1∶2,则该氮的氧化物是( B ) A. N2O B. NO C. NO2 D. N2O5 6.在NO2被水吸收的反应中,发生还原反应和氧化反应的物质,其质量比为( C ) A. 3∶1 B. 1∶3 C. 1∶2 D. 2∶1(MCE92.12) 7.在反应5NH4NO32HNO3+4N2+9H2O中发生氧化反应的氮原子与发生还原反应的氮原子的物质的量之比(北师88.31) ( B ) A. 3∶5 B. 5∶3 C. 5∶8 D. 5∶4 8.单质磷和浓氢氧化钾溶液共热时,生成磷化氢和次磷酸钾(KH2PO2),反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是 ( D ) A. 1∶1 B. 5∶3 C. 3∶1 D. 1∶3 9.某含氧酸的钾盐(正盐),其化学式中有a个氧原子,所含另一种+6价元素R的原子个数为b,则0.5 mol该盐中K+的物质的量是 ( D ) A. (a-b) mol B. (2a-b) mol C. (6a-2b) mol D. (a-3b) mol 10.向50 mL 18 mol·L-1 H2SO4溶液中加入足量的铜片并加热。充分反应后,被还原的H2SO4的物质的量(MCE97.13) ( A ) A. 小于0.45 mol B. 等于0.45 mol C. 在0.45 mol和0.90 mol之间 D. 大于0.90 mol 11.24 mL浓度为0.05 mol / L的Na2SO3溶液,恰好与20 mL浓度为0.02 mol / L的 K2Cr2O7溶液完全反应,则元素Cr在被还原的产物中的化合价是(MCE95.23) ( B ) A. +6 B. +3 C. +2 D. 0

最全氧化还原反应知识点总结

一、氧化还原基本概念 1、四组重要概念间的关系 (1)氧化还原反应:凡是反应过程中有元素化合价变化(或电子转移)的化学变化叫氧化还原反应。 氧化还原反应的特征:元素化合价的升降;氧化还原反应的实质:电子转移。 (2)氧化反应和还原反应:在氧化还原反应中,反应物所含元素化合价升高(或者说物质失去)电子的反应成为氧化反应;反应物所含元素化合价降低(或者说是物质得到电子)的反应称为还原反应。 (3)氧化剂、还原剂是指反应物。所含元素化合价降低的物质叫做氧化剂,所含元素化合 价升高的物质叫做还原剂。 (4)氧化产物、还原产物是指生成物。所含元素化合价升高被氧化,所得产物叫做氧化产 物,所含元素化合价降低被还原,所得产物叫做还原产物。 关系: 口诀: 化合价升.高,失.电子,被氧.化,还.原剂,氧.化反应;(升失氧还氧) 化合价降.低,得.电子,被还.原,氧.化剂,还.原反应;(降得还氧还) 2、氧化还原反应与四种基本反应类型 注意:有单质参加的化合反应和有单质生成的分解反应均为氧化还原反应。 二、氧化还原反应的有关计算 1.氧化还原中的电子转移表示法 (1)双线侨法:在反应物和生成物之间表示电子转移结果,该法侧重于表示同一元素的原 子或离子间的电子转移情况,如

注意: ○1线桥从方程式的左侧指向右侧; ○2箭头不表示得失,只表示变化,所以一定要标明“得”或“失”。 (2)单线桥法:在反应物中的还原剂与氧化剂之间箭头指向氧化剂,具体讲是箭头从失电 子的元素出发指向得电子的元素。如 三、氧化还原反应的类型 1.还原剂+氧化剂氧化产物+还原产物 此类反应的特点是还原剂和氧化剂分别为不同的物质,参加反应的氧化剂或还原剂全部被还原或氧化,有关元素的化合价全部发生变化。例如: 2.部分氧化还原反应 此类反应的特点是还原剂或氧化剂只有部分被氧化或还原,有关元素的化合价只有部分发生变化,除氧化还原反应外,还伴随非氧化还原反应。例如 3.自身氧化还原反应 自身氧化还原反应可以发生在同一物质的不同元素之间,即同一种物质中的一种元素被氧化,另一种元素被还原,该物质既是氧化剂又是还原剂;也可以发生在同一物质的同种元素之间,即同一物质中的同一种元素既被氧化又被还原。例如:

常考点高考题——氧化还原反应计算

常考点高考题——氧化还原反应计算 氧化还原反应的运算包括一样氧化还原反应的运算和部分氧化或部分还原的运算。前者可采纳氧化还原反应的等量关系——得失电子守恒来进行运算;后者是涉及酸既起酸的作用又起氧化或还原的作用,关键是要弄清只发生氧化或只发生还原的理论量是多少,或占总量的百分率。 1. 在酸性溶液中,以下物质氧化KI 时,自身发生如下变化: Fe 3+→Fe 2+;MnO 4-→Mn 2+;Cl 2→Cl - ;HNO 2→NO 。 假如分不用等物质的量的这些物质氧化足量的KI ,得到I 2最多的是 ( B ) A. Fe 3+ B. MnO 4- C. Cl 2 D. HNO 2 2.一定条件下硝酸铵受热分解的未配平化学方程式为:NH 4NO 3 — HNO 3+N 2+ H 2O ,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为 ( C ) A. 1∶1 B. 5∶4 C. 5∶3 D. 3∶5 3.某金属单质跟一定浓度的的硝酸反应,假定只产生单一的还原产物。当参加反应的单质与被还原硝酸的物质的量之比为2∶1时,还原产物是 ( C ) A. NO 2 B. NO C. N 2O D. N 2 4.硫酸铵在强热条件下分解,生成氨、二氧化硫、氮气和水。反应中生成的氧化产物和还原产物的物质的量之比是 ( A ) A . 1∶3 B . 2∶3 C . 1∶1 D . 4∶3 5.在NO 2被水吸取的反应中,发生还原反应和氧化反应的物质,其质量比为 ( C ) A. 3∶1 B. 1∶3 C. 1∶2 D. 2∶1 6.能从水溶液中还原6 mol H +的是 ( D ) A. 2 mol Fe B. 6 mol OH - C. 6 mol I - D. 6 mol Li 7.溴酸钾和溴化钾在酸性溶液中反应,溴元素完全转化为单质溴,试写出反应的离子方程式: ,该反应中, mol 的溴酸钾中含有m g 溴元素,它能 〔填氧化或还原〕 mol 的 〔填写离子或物质名称〕 7. BrO 3-+5Br -+6H +=3Br 2+3H 2O 80m ;氧化;16 m ;Br - 8.用0.1 mol / L 的Na 2SO 3溶液30 mL ,恰好将2×10-3 mol 的XO 4-还原,那么元素X 在还原产物中的化合价是 ( D ) A. +1 B. +2 C. +3 D. +4 9.三聚氰酸C 3N 3(OH)3可用于排除汽车尾气中的氮氧化物〔如 NO 2〕。当加热至一定温度时,它发生如下分解:C 3N 3(OH)3=3 HNCO HNCO 〔异氰酸,其结构是H -N =C =O 〕能和NO 2反应生成N 2、CO 2和H 2O 。 〔1〕写出HNCO 和NO 2反应的化学方程式。分不指明化合物中哪种元素被氧化?哪种

B133-分析化学-第八章 氧化还原滴定法答案 (2)

第七章氧化还原滴定法 第一节氧化还原平衡 1 对Ox-Red 电对, 25℃时条件电位(E?') 等于(D ) (A) E?+ 0059 . lg n a a Ox Red (B) E?+ 0059 . lg n c c Ox Red (C) E?+ 0059 . lg n a a γ γ Ox Ox Red Red ? ? (D) E? + 0059 . lg n a a γ γ Ox Red Red Ox ? ? 2 为降低某电对的电极电位, 可加入能与( 氧化)态形成稳定络合物的络合剂; 若要增加电极电位, 可加入能与( 还原)态形成稳定络合物的络合剂。 3. MnO4-/Mn2+电对的条件电位与pH的关系是( B ) (A) E?'= E? -0.047pH (B) E?'= E? -0.094pH (C) E?'= E? -0.12pH (D) E?'= E? -0.47pH 4. Fe3+与Sn2+反应的平衡常数对数值(lg K)为( B ) (E? (Fe3+/Fe2+)= 0.77 V, E? (Sn4+/Sn2+)= 0.15 V) (A) (0.77-0.15)/0.059 (B) 2×(0.77-0.15)/0.059 (C) 3×(0.77-0.15)/0.059 (D) 2×(0.15-0.77)/0.059 5. 当两电对的电子转移数均为2时,为使反应完全度达到99.9%,两电对的条件电位至少大于( B ) (A) 0.09V (B) 0.18V (C) 0.27V (D) 0.36V 6 若两电对的电子转移数分别为1 和2, 为使反应完全度达到99.9%, 两电对的条件电位差至少应大于( C ) (A) 0.09V (B) 0.18V (C) 0.27V (D) 0.36V 7. 欲以氧化剂O T滴定还原剂Rx, O T+n1e=R T Ox=Rx-n2e,设n1=n2=1,要使化学计量点时,反应的完全程度达到99.9%,两个半反应的标准电位的最小差值应为( B ) (A) 0.177V (B) 0.354V (C) 0.118V (D) 0.236V

初三化学教案 氧化还原反应

初三化学教案氧化还原反应说课式教学设计 ][说教材 1教材的地位和作用在中学阶段的基本概念、基础理论知识中,《氧化还原反应》占有极其重要的地位,贯穿于中学化学教材的始终,是中学化学教学的重点和难点之一。在中学化学中要学习许多重要元素及其化合物的知识,凡涉及元素价态变化的反应都是氧化还原反应。只有让学生掌握氧化还原反应的基本概念,才能使他们理解这些反应的实质。把氧化还原反应理论安排在《卤素》这章里讲述,是由于这章介绍的氧化还原反应较多,客观上有从本质上认识氧化还原反应的需要,并能加深对卤素和其他元素化合物性质的理解。 氧化还原反应像原子结构、元素周期律等内容一样,历来是进行辩证唯物主义教育的好教材。氧化和还原是一对典型的矛盾,它们既有斗争性,又有统一性,既是相反的,又是相互依存的,有氧化反应发生必然有还原反应发生,它们绝对不可能孤立存在而是统一在氧化还原反应中,化学中的对立统一现象到处可见。通过认真引导,就可以使学生逐步理解对立统一规律在自然现象里的体现。反过来,这又会帮助学生用正确的观点和方法学习化学知识,对学生形成科学的世界观起着举足轻重的作用和意义。 页 1 第

2教学目的要求与编排特点 本节要求学生用化合价变化和电子转移的观点加深对氧化、还原、氧化剂、还原剂等概念的理解并学会用化合价变化和电子转移的观点判断氧化还原反应,并能用箭头正确表示电子的转移。本节教材从复习初中学过的狭义氧化还原反应入手,也即从得氧失氧角度分析氧化还原反应入手,继而从化合价升降角度(或观点)分析,最后上升到用电子转移(电子得失或电子对转移)的观点来揭示氧化、还原的实质,从而形成广义的氧化还原反应的概念。这种由狭义至广义、由简单到复杂、由特殊到一般、由宏观到微观的安排具有较强的逻辑性,符合学生由感性到理性的认识过程。 3教材的重、难点分析 本节教材所要探索的主题是氧化还原反应的特征与本质。重点及难点是如何引导学生用相关知识从化合价升降和电子 转移观点认识氧化、还原、氧化剂、还原剂、氧化还原反应等概念,从而归纳出氧化还原反应的特征与本质;至于难点还有如何引导学生正确认识发生氧化反应的物质是还原剂、发生还原反应的物质是氧化剂,以及如何用双线桥法和单线桥法表示电子转移情况及其该两种方法的区别之处。 [教学方法的总体设计及理论依据] 教学方法是为了完成教学任务而采取的手段,它要求符合学页 2 第

氧化还原反应

第5章 氧化还原反应 【5-1】指出下列物质中划线原子的氧化数: (1)Cr 2O 72- (2)N 2O (3)NH 3 (4)HN 3 (5)S 8 (6)S 2O 32- 解:(1)Cr: +6; (2)N: +1;(3)N: -3; (4)N: -1/3; (5)S: 0; (6)S: +6 【5-2】用氧化数法或离子电子法配平下列方程式: (1)233234As O +HNO +H O H AsO +NO → (2)227224242432K Cr O +H S+H SO K SO +Cr SO +()S+H O → (3)232KOH+Br KBrO +KBr+H O → (4)24242K MnO +H O KMnO +MnO +KOH → (5)332432()Zn+HNO Zn NO +NH NO +H O → (6)2223I +Cl +H O HCl+HIO → (7)-+2+ 42222MnO +H O +H Mn +O +H O → (8)-2--2-2-43442MnO +SO +OH MnO +SO +H O → 解:(1)2332343As O +4HNO +7H O=6H AsO +4NO (2)227224242432K Cr O +3H S+4H SO =K SO +Cr SO +3)S+7H (O (3)2326KOH+3Br =KBrO +5KBr+3H O (4)242423K MnO +2H O=2KMnO +MnO +4KOH (5)3324324Zn+10HNO =4Zn NO ()+NH NO +3H O (6)2223I +5Cl +6H O=10HCl+2HIO (7)-+2+ 422227MnO +5H O +6H =2Mn +5O +8H O (8)-2--2-2-434422MnO +SO +2OH =2MnO +SO +H O 【5-3】写出下列电极反应的离子电子式: (1)Cr 2O 72- → Cr 3+ (酸性介质) (2)I 2 → IO 3- (酸性介质) (3)MnO 2 → Mn(OH)2 (碱性介质) (4)Cl 2 → ClO 3- (碱性介质)

氧化还原反应的计算练习含答案

氧化还原反应的计算练习 1.R2O8n-在一定条件下可把Mn2+氧化为MnO4-,若反应中R2O8n-变为RO42-,又知反应中氧化剂与还原剂物质的量之 比为5:2,则n值为:() 2.Cl2与NaOH(70℃)的溶液中,能同时发生两个自身氧化还原反应,完全反应后,测得溶液中NaClO、NaClO3 之比4 : 1,则溶液中NaCl和NaClO的物质的量之比为() :2 :1 :4 :1 3.一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式为:5NH4NO3===2HNO3+4N2↑+9H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子 数比为() :3 :4 :1 :5 4.含n克HNO3的稀溶液恰好与m克Fe完全反应,若HNO3只被还原为NO,则n:m可能是①5:1、②9:2、③3:1、 ④2:1、⑤4:1() A.②③⑤ B.①③④ C.②③④ D.①③ 5.Zn与HNO3反应,Zn和被还原的HNO3的物质的量之比为4 : 1则HNO3的还原产物可能为() 6.将的Mg和Cu的混合物完全溶解于足量的硝酸中,收集反应产生的气体X,再向所得溶液中加入适量的NaOH 溶液,产生沉淀,根据题意推断气体X的成分可能是 和 NO2和 N2O4 、和 D. NO 7.一定量的CuS和Cu2S的混合物投入足量的HNO3中,收集到气体VL(标准状况),向反应后的溶液中(存在Cu2+ 和SO42-)加入足量NaOH,产生蓝色沉淀,过滤,洗涤,灼烧,得到,若上述气体为NO和NO2的混合物,且体积比为1﹕1,则V可能为 8. 9.将Mg和 Cu的合金克,投入适量的稀HNO3中恰好反应,固体全部溶解时,收集的还原产物为NO,体积为(SPT), 向反应后的溶液中加入2mol/L NaOH溶液60mL时,金属离子恰好完全沉淀,则形成沉淀的质量为___________克,用去的硝酸为__________mol. 10.取x克Mg和 Cu的合金完全溶于浓HNO3中,反应过程中HNO3被还原只产生8960mL NO2和672mL N2O4气体(S·P·T), 向反应后的溶液中加入足量的NaOH溶液,形成沉淀质量为克,则x的值为_____。

无机及分析化学第8章 习题答案

第八章 氧化还原反应 习题解答 1. 什么叫金属的电极电势?以金属-金属离子电极为例说明它是怎么产生的? 1. 当把金属插入其盐溶液中,在金属与溶液间由于电荷不均等原因而产生了电势差,这种产生在金属和它的盐溶液之间的电势叫做金属的电极电势。 当把金属插入其盐溶液中,会同时出现两种相反的过程。一方面金属晶格中金属离子受极性水分子的吸引而形成水合离子进入溶液。另一方面金属表面的自由电子会吸引溶液中的金属离子使其沉积到金属表面。这两个过程可表示如下: M(s)M (aq)e n n +-+ 溶解 沉积 当溶解速率与沉积速率相等时,就达到动态平衡。一般地说,在溶解和沉积过程中,由金属表面进入溶液中的金属离子总数与从溶液中沉积到金属表面的金属离子总数并不相等,这样在金属与溶液间就由于电荷不均等而产生了电势差。 2. 举例说明什么是歧化反应? 2. 在Cl 2+H 2O=HClO+HCl 中:Cl 2既是反应的氧化剂,又是还原剂,这种氧化-还原反应叫做歧化反应。 3. 指出下列化合物中各元素的氧化数: 4. 举例说明常见电极的类型和符号。 4. 常见电极共有四种类型: (1)金属-金属离子电极 金属置于其金属离子的盐溶液中所构成的电极。如Zn(s) | Zn 2+ (2)气体-离子电极 这类电极的构成需要一个固体导电体,该导电固体与所接触的气体和溶液都不起反应,但它有时能催化气体电极反应的进行。如Pt | H 2(g) | H + (3)金属-金属难溶盐或氧化物-阴离子电极 表面涂有该金属的难溶盐(或氧化物)的金属浸入与该盐具有相同阴离子的溶液即构成此类电极。如Ag | AgCl(s) | Cl - (4)“氧化还原”电极 将惰性导电材料(铂或石墨)放于含有同一元素不同氧化数的两种离子的溶液中即 构成此类电极。如Pt | Fe 2+,Fe 3+ 5. 写出5种由不同类型电极组成的原电池的符号和对应的氧化还原反应方程式。 5. (1)(-)Pt | H 2(p ) | H +( c 1 ) || Cu 2+(c 2 ) | Cu(+) (2)(-)Pt | H 2(p ) | H +( c 1) || Cl - (c 2 ) | AgCl | Ag(+) (3)(-)Zn | Zn 2+(c 1) || Cl - (c 2) | AgCl | Ag(+) (4)(-)Zn | Zn 2+(c 1) || Fe 3+(c 2 ), Fe 2+(c 3) | Pt(+) (5)(-)Pt | H 2(p ) | H +( c 1) || Fe 3+(c 2), Fe 2+(c 3 ) | Pt(+) 6. 用氧化数法配平下列方程式: (1) 4 Zn +10 HNO 3(极稀) = 4 Zn(NO 3)2 + NH 4NO 3 +3 H 2O (2) K 2Cr 2O 7 + 6 KI + 7 H 2SO 4 = Cr 2(SO 4)3 + 4 K 2SO 4 + 3 I 2 + 7 H 2O

氧化还原反应

周末作业—氧化还原反应 1.下列说法正确的是 A .氧化剂本身发生氧化反应 B .氧化还原反应一定有氧元素参加 C .在反应中氧化剂得到电子,还原剂失去电子 D .氧化反应一定先于还原反应发生 2.下列叙述中,正确的是( ) A .元素的单质可由氧化或还原含该元素的化合物来制得 B .得电子越多的氧化剂,其氧化性就越强 C .阳离子只能得到电子被还原,只能作氧化剂 D .含有最高价元素的化合物一定具有强的氧化性 3.在黑火药发生反应2KNO 3+S+3C=K 2S+N 2↑+3CO↑中,被还原的元素是 A.氮和氧 B.碳 C.氮和硫 D.氮和碳 4. 氮化铝(AlN ,Al 和N 的相对原子质量分别为27和14)广泛应用于电子、陶瓷等工 业领域。在一定条件下,AlN 可通过反应Al 2O 3+N 2+3C 2AlN +3CO 合成。下列 叙述正确的是( ) A .上述反应中,N 2是还原剂,Al 2O 3是氧化剂 B .上述反应中,每生成1molAlN 需转移3mol 电子 C .AlN 中氮元素的化合价为+3 D .AlN 的摩尔质量为41g 5.ClO 2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO 2。2KClO 3+H 2C 2O 4+H 2SO 42↑+K 2SO 4+2CO 2↑+2H 2O 下列说法中正确的是( ) A .KClO 3在反应中是还原剂 B .1molKClO 3参加反应,在标准状况下能得到22.4L 气体 C .在反应中H 2C 2O 4既不是氧化剂也不是还原剂 D .1molKClO 3参加反应有1 mol 电子转移 6.物质的量之比为2:5的锌与稀硝酸反应,若硝酸被还原的产物为N 2O ,反应结束后锌没有剩余,则该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸的物质的量之比是 ( ) A .1:4 B .1:5 C .2:3 D .2:5 7.(NH 4)2PtCl 6晶体受热完全分解,放出N 2和HCl(气),同时还生成金属铂和NH 4Cl ,在此分解产物中,氧化产物与还原产物的物质的量之比是( )。 A.1:2 B.1:3 C.2:3 D.3:2 8. (NH 4)2SO 4在高温下分解,产物是SO 2、H 2O 、N 2和NH 3。在该反应的化学方程式中,化学计量数由小到大的产物分子依次是( ) A .SO 2、H 2O 、N 2、NH 3 B .N 2、SO 2、H 2O 、NH 3 C .N 2、SO 2、NH 3、H 2O D .H 2O 、NH 3、SO 2、N 2 高温 △

有关氧化还原反应的计算题

有关氧化还原反应的计算题 唐荣德 1.化工厂常用浓氨水检验管道是否漏氯气,化学方程式为:3Cl2+8NH3=6NH4Cl+N2,当生成160.5 g NH4Cl时,被氧化的氨水(含NH3 30%,密度为0.892 g/cm3)的体积为 ( B ) A. 508.2 mL B. 63.5 mL C. 254.1 mL D. 127.0 mL 2.m g铁屑与含有n gHNO3的溶液恰好完全反应,若m∶n=1∶3,则起氧化剂作用的HNO3的质量为( BC ) A. m g B. 3 4 m g C. n 4 g D. n 2 g 3.某金属单质跟一定浓度的的硝酸反应,假定只产生单一的还原产物。当参加反应的单质与被还原硝酸的物质的量之比为2∶1时,还原产物是(MCE97.24) ( C ) A. NO2 B. NO C. N2O D. N2 4.在反应8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2中,被氧化的氨和未被氧化的氨的质量比是( B ) A. 3∶1 B. 1∶3 C. 1∶1 D. 3∶8 5.某氮的氧化物和一氧化碳在催化剂的作用下充分反应,生成氮气和二氧化碳。若测得氮气和二氧化碳的物质的量之比为1∶2,则该氮的氧化物是( B ) A. N2O B. NO C. NO2 D. N2O5 6.在NO2被水吸收的反应中,发生还原反应和氧化反应的物质,其质量比为( C ) A. 3∶1 B. 1∶3 C. 1∶2 D. 2∶1(MCE92.12) 7.在反应5NH4NO32HNO3+4N2+9H2O中发生氧化反应的氮原子与发生还原反应的氮原子的物质的量之比(北师88.31) ( B ) A. 3∶5 B. 5∶3 C. 5∶8 D. 5∶4 8.单质磷和浓氢氧化钾溶液共热时,生成磷化氢和次磷酸钾(KH2PO2),反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是( D ) A. 1∶1 B. 5∶3 C. 3∶1 D. 1∶3 9.某含氧酸的钾盐(正盐),其化学式中有a个氧原子,所含另一种+6价元素R的原子个数为b,则0.5 mol该盐中K+的物质的量是( D ) A. (a-b) mol B. (2a-b) mol C. (6a-2b) mol D. (a-3b) mol 10.向50 mL 18 mol·L-1 H2SO4溶液中加入足量的铜片并加热。充分反应后,被还原的H2SO4的物质的量(MCE97.13) ( A ) A. 小于0.45 mol B. 等于0.45 mol C. 在0.45 mol和0.90 mol之间 D. 大于0.90 mol 11.24 mL浓度为0.05 mol / L的Na2SO3溶液,恰好与20 mL浓度为0.02 mol / L的K2Cr2O7溶液完全反应,则元素Cr在被还原的产物中的化合价是(MCE95.23) ( B ) A. +6 B. +3 C. +2 D. 0 12.将9.60×10-4 mol XO4-在溶液中还原到较低价态,需用24 mL 0.100 mol/L 的H2O2

教材第八章习题解答

第八章氧化还原反应和电化学习题解答 1.回答下列问题。 (1)怎样利用电极电势来确定原电池的正负极,并计算原电池的电动势 (2)怎样理解介质的酸性增强,KMnO 4的电极电势代数值增大、氧化性增强 (3)Nernst 方程式中有哪些影响因素它与氧化态及还原态中的离子浓度、气体分压和介质的关系如何 (4)区别概念:一次电池与二次电池、可逆电池与不可逆电池。 (5)介绍几种不同原电池的性能和使用范围。 (6)什么是电化学腐蚀,它与化学腐蚀有何不同 (7)防止金属腐蚀的方法主要有哪些各根据什么原理 【解答】 (1)电极电势值高的电极做正极,电极电势值低的电极做负极。原电池的电动势等于正极的电动电势减去负极的电极电势。 (2)根据电极反应:-+-2+42MnO +8H +5e =Mn +4H O 2442284c(Mn ) 0.0592MnO MnO c ()()lg Mn Mn c(MnO )5 c(H )()c c +--ΘΘ++- ΘΘ?=?-+? 由电极电势的能斯特公式可知,介质酸性增强时,H +浓度增大, 42MnO ( )Mn - + ?代数值增大,电对中MnO 4-的氧化性增强。 (3)对于电极反应 -a(Ox)+ze b(Red)? 电极电势的Nernst 方程为:

b Red a Ox (c /c )RT (Ox /Red)(Ox /Red)ln zF (c /c ) ΘΘ Θ?=?- 影响电极电势大小的因素: a )浓度对电极电势的影响 电对中氧化态的离子浓度(或气体分压)增大时,电极电势增加;还原态的离子浓度(或气体分压)增大时,电极电势降低。 b )酸度对电极电势的影响 对于有H +或OH -参加的电极反应,溶液酸度的变化会对电极电势产生影响,对于没有H + 或OH - 参加的电极反应,溶液酸度的变化对电极电势的影响很小。 (4)一次电池是指电池放电到活性物质耗尽只能废弃而不能再生和重复使用的电池。二次电池是指活性物质耗尽后,用其他外来直流电源进行充电使活性物质再生可重复使用的电池。 可逆电池的“可逆”是指热力学可逆,可逆电池中的任何过程均为热力学的可逆过程。 可逆电池必须满足两个条件:①电极反应和电池反应必须可以正逆两个方向进行,且互为可逆反应;②通过电池的电流必须无限小,电极反应是在接近电化学平衡的条件下进行的。凡是不满足这两个条件的电池就是不可逆电池。 (5)锌锰干电池 :是一次电池,负极为锌,正极的导电材料为石墨棒,活性材料为二氧化锰,电解质为氯化锌和淀粉的氯化氨水溶液。电池电动势为 V ,适应于间歇式放电场合。 铅蓄电池 :是最常用的二次电池,正极的活性物质是二氧化铅,负极的活性物质是海绵状铅,电解液是硫酸水溶液。该电池价格低廉但质量大,比能量低,对环境有一定的污染。 锂电池 :比能量高,有广阔的温度使用范围,放电电压平坦。特别

氧化还原反应的计算题

氧化还原反应的计算题文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

有关氧化还原反应的计算题 唐荣德 1.化工厂常用浓氨水检验管道是否漏氯气,化学方程式为:3Cl 2+8NH 3=6NH 4Cl +N 2,当生成 g NH 4Cl 时,被氧化的氨水(含NH 3 30%,密度为 g /cm 3)的体积为 ( B ) A. mL B. mL C. mL D. mL 2.m g 铁屑与含有n gHNO 3的溶液恰好完全反应,若m ∶n =1∶3,则起氧化 剂作用的HNO 3的质量为 ( BC ) A. m g B. 34m g C. n 4 g D. n 2 g 3.某金属单质跟一定浓度的的硝酸反应,假定只产生单一的还原产物。当参加反应的单质与被还原硝酸的物质的量之比为2∶1时,还原产物是 ( C ) A. NO 2 B. NO C. N 2O D. N 2 4.在反应8NH 3+3Cl 2=6NH 4Cl +N 2中,被氧化的氨和未被氧化的氨的质量比是 ( B )

A. 3∶1 B. 1∶3 C. 1∶1 D. 3∶8 5.某氮的氧化物和一氧化碳在催化剂的作用下充分反应,生成氮气和二氧化 碳。若测得氮气和二氧化碳的物质的量之比为1∶2,则该氮的氧化物是 ( B ) A. N 2O B. NO C. NO 2 D. N 2O 5 6.在NO 2被水吸收的反应中,发生还原反应和氧化反应的物质,其质量比为 ( C ) A. 3∶1 B. 1∶3 C. 1∶2 D. 2∶1 7.在反应5NH 4NO 3 2HNO 3+4N 2+9H 2O 中发生氧化反应的氮原子与发生还 原反应的氮原子的物质的量之比(北师 ( B ) A. 3∶5 B. 5∶3 C. 5∶8 D. 5∶4 8.单质磷和浓氢氧化钾溶液共热时,生成磷化氢和次磷酸钾(KH 2PO 2),反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是 ( D ) A. 1∶1 B. 5∶3 C. 3∶1 D. 1∶3

第八章-氧化还原反应与氧化还原滴定习题及答案

第八章 氧化还原反应与氧化还原滴定习题 1.是非判断题 1-1氧化数在数值上就是元素的化合价。 1-2 Na 2S ,Na 2S 2O 3,Na 2SO 4和NaS 4O 6中,硫离子的氧化数分别为-2,2,4,6和+5/2 。 1-3 NH 4+中,氮原子的氧化数为-3,其共价数为4。 1-4氧化数发生改变的物质不是还原剂就是氧化剂。 1-5任何一个氧化还原反应都可以组成一个原电池。 1-6两根银丝分别插入盛有 mol ·L -1和 1 mol ·L -1 AgNO 3溶液的烧杯中,且用盐桥将两只烧杯中的溶液连接起来,便可组成一个原电池。 1-7在设计原电池时,θ?值大的电对应是正极,而θ?值小的电对应为负极。 ! 1-8原电池中盐桥的作用是盐桥中的电解质中和两个半电池中过剩的电荷。 1-9半反应NO 3- + H + + e ?NO + H 2O 配平后,氧化态中各物质的系数依次为1,4,3。 1-10在碱性介质中进行的反应CrO 2-+Cl 2+OH -?CrO 42-+Cl -+H 2O 被配平后反应生成物CrO 42-的系数分别为8和2。 1-11对电极反应S 2O 82-+2e2SO 42- 来说,S 2O 82- 是氧化剂被还原,SO 42-是还原剂被氧化。 1-12原电池中,电子由负极经导线流到正极,再由正极经溶液到负极,从而构成了回路。 1-13金属铁可以置换CuSO 4溶液中的Cu 2+,因而FeCl 3溶液不能与金属铜反应。 1-14标准电极电势表中的θ值是以氢电极作参比电极而测得的电势值。 1-15电极电势表中所列的电极电势值就是相应电极双电层的电势差。 1-16某电对的标准电极电势是该电对与标准氢电极组成原电池时的原电池电动势。 1-17电极反应为Cl 2+2e 2Cl -的电对Cl 2/Cl -的E θ=;电极反应为12Cl 2+e Cl -时θ(Cl 2/Cl -) … =1/2×=。 1-18电极电势大的氧化态物质氧化能力大,其还原态物质还原能力小。 1-19在一定温度下,电动势E θ 只取决于原电池的两个电极,而与电池中各物质的浓度无关。 1-20在氧化还原反应中,两电对的电极电势的相对大小,决定氧化还原反应速率的大小。 1-21任何一个原电池随着反应的进行,电动势E 在不断降低。 1-22改变氧化还原反应条件使电对的电极电势增大,就可以使氧化还原反应按正反应方向进行。 1-23在自发进行的氧化还原反应中,总是发生标准电极电势高的氧化态被还原的反应。 1-24由自发进行的氧化还原反应设计而成的原电池,正极总是标准电极电势高的氧化还原电对。

化学氧化还原反应,公开课试讲讲稿

下面,我们一起来学习氧化还原反应,在学习新课之前,首先回顾一下我们初中学习过的四种基本反应类型: 1.化合反应:两种或两种以上物质反应生成一种化合物的反应, 2.分解反应:一种化合物反应生成两种或两种以上物质的反应, 3.置换反应:一种单质与一种化合物反应,生成另一种单质与另一种化合物的反应, 4.复分解反应:两种化合物互相交换成分生成另外两种化合物的反应 下面,我们一起来思考这样一个问题:这两个化学反应属于以上四种反应中的哪种呢? 很明显,他们不属于以上四种基本反应类型中的任何一种,因此,将化学反应分为上述四种反应类型,显然不能涵盖所有化学反应。 下面,我们再思考第二个问题:请从氧化反应和还原反应角度分析Fe2O3+3CO====2Fe+3CO2属于哪种反应类型? 由此,我们可以得出这样的结论:在同一个反应中,氧化反应和还原反应是同时发生的。这一类反应统称为----氧化还原反应。 刚才,我们是从得氧与失氧的角度来分析氧化还原反应,下面,我们将从化合价的升降这个角度,来分析氧化还原反应,同样还是这个化学反应: 由此可以看出,氧化反应:元素化合价升高的反应。还原反应:元素化合价降低的反应。氧化还原反应:有化合价升降的反应。 下面我们来做一个习题,判断下列反应是否是氧化还原反应: 由此,我们可以得出这样的结论: 下面我们完成这个表格: 那么,氧化还原反应与四种基本反应类型之间有什么样的关系呢?我们来看这个图:首先,置换反应 。。。。。。 那么,这一节课我们学习了氧化还原反应的相关概念,判断氧化还原反应的方法,以及氧化还原反应的本质,对于氧化还原反应的表示方法、氧化剂与还原剂的学习,我们将在下节课进行学习。

第八章 氧化还原反应与电极电位(大纲)

第八章

1 1.1 基本要求 [TOP]

氧化还原反应与电极电位

掌握离子-电子法配平氧化还原反应式、电池组成式的书写;根据标准电极电位判断氧化还原反应 方向;通过标准电动势计算氧化还原反应的平衡常数;电极电位的 Nernst 方程、影响因素及有关 计算。

1.2 熟悉氧化值的概念和氧化还原反应的定义,熟练计算元素氧化值;熟悉原电池的结构及正负极反应 的特征;熟悉标准电极电位概念;熟悉电池电动势与自由能变的关系。 1.3 了解电极类型、电极电位产生的原因;了解电位法测量溶液 pH 的原理及 pH 操作定义;了解电化学 与生物传感器及其应用。 2 重点难点 [TOP]

2.1 重点 2.1.1 标准电极电位表的应用。 2.1.2 电极反应与电池反应,电池组成式的书写。 2.1.3 通过标准电动势计算氧化还原反应的平衡常数。 2.1.4 电极电位的 Nernst 方程、影响因素及有关计算。 2.2 难点 2.2.1 电极电位的产生 2.2.2 用设计原电池的方法计算平衡常数 2.2.3 Nernst 方程的推导

3

讲授学时 建议 6 学时

[TOP]

4

内容提要

[TOP]

第一节

第二节

第三节

第四节

第五节

4.1 第一节 氧化还原反应 4.1.1 氧化值

1

氧化值是某元素原子的表观荷电数,这种荷电数是假设把化学键中的电子指定给电负性较大的原子 而求得。确定元素氧化值的规则:1)单质中原子的氧化值为零。2)单原子离子中原子的氧化值等于离 子的电荷。3)氧的氧化值在大多数化合物中为-2,但在过氧化物中为-1。4)氢的氧化值在大多数化合 物中为+1,但在金属氢化物中为-1。5)卤族元素:氟的氧化值在所有化合物中均为-1,其它卤原子的 氧化值在二元化合物中为-1,但在卤族的二元化合物中,列周期表靠前的卤原子的氧化数为-1;在含氧 化合物中按氧的氧化值为-2 决定。6)电中性化合物中所有原子的氧化值之和为零。 4.1.2 氧化还原反应 元素的氧化值发生了变化的化学反应称为氧化还原反应。氧化还原反应可被拆分成两个半反应。 半反应中元素的氧化值升高称为氧化,元素的氧化值降低称为还原。氧化还原反应中,氧化反应和还原 反应同时存在,还原剂被氧化,氧化剂被还原,且得失电子数相等。 半反应的通式为 或 氧化型 + ne Ox + ne

-

还原型 Red

式中 n 为得失电子数,氧化型(Ox)包括氧化剂及相关介质,还原型(Red)包括还原剂及相关介质。氧化 型物质及对应的还原型物质称为氧化还原电对(Ox/Red) 。 4.1.3 氧化还原反应方程式的配平 离子-电子法(或半反应法)配平氧化还原反应方程式的方法是:1)写出氧化还原反应的离子方程 式。2)将离子方程式拆成氧化和还原两个半反应。3)根据物料平衡和电荷平衡,分别配平半反应(注意 不同介质中配平方法的差异) 。4)根据氧化剂和还原剂得失电子数相等,找出两个半反应的最小公倍数, 并把它们配平合并。5)可将配平的离子方程式写为分子方程式。 4.2 第二节 原电池与电极电位 4.2.1 原电池 将化学能转化成电能的装置称为原电池。原电池中电子输出极为负极;电子输入极为正极。正极发 生还原反应;负极发生氧化反应,正极反应和负极反应构成电池反应,即氧化还原反应。 常用的电极有金属-金属离子电极、气体电极、金属-金属难溶盐-阴离子电极、氧化还原电极四种 类型。 将两个电极组合起来构成一个原电池,原电池可用电池组成式表示。习惯上把正极写在右边,负极 写在左边;用“|”表示两相之间的界面;中间用“‖”表示盐桥。如 Zn-Cu 电池的电池组成式: (-) Zn(s)│Zn (c1) ‖Cu (c2)│Cu(s) 4.2.2 电极电位的产生和电池电动势

2+ 2+

[TOP]

(+)

2