RBD更新再开发探讨_以杭州湖滨地区为例

RBD 更新再开发探讨

——以杭州湖滨地区为例

王福定 刘润生 王焱 李晖

摘 要:杭州市湖滨RBD 是一个由城市CBD 和旅游景区相叠加的、多功能复合型RBD,用地更新再开发至今仍在延续,空间结构也一直处于动态变化之中,但是其内部土地利用模式仍有较多不适应RBD 要求的因素。本文通过深入细致的调查研究,指出湖滨RBD 开发中存在的主要问题及未来的功能定位,并分别从功能、开发特色和交通等方面提出湖滨RBD 的更新原则及具体的开发对策。 关键词:湖滨RBD;城市更新;开发对策;杭州市

RBD (游憩商务区)作为城市重要的综合性功能区,一般是指以游憩与商业服务为主的多种设施集聚的特定区域,其功能主要包括城市购物、游乐、休闲、交往、餐饮等[1]。这一概念自引入我国之后,即得到了城市规划理论界和城市建设部门的关注[2],建设RBD ,已成为各地城市更新的重要策略之一,是优化城市产业与空间结构、重塑城市形象与品质的重要手段。然而,针对特定的区域,如何形成一个功能定位准确、结构有序、布局合理,与城市其他组成要素相互呼应的RBD ,相关文献并不多见。2008年杭州市组织开展了《杭州湖滨单元控制性详细规划》,本文作为该规划的专项研

究课题,在对杭州湖滨地区基本特征分析的基础上,提出杭州市湖滨RBD 的发展思路与更新开发策略。

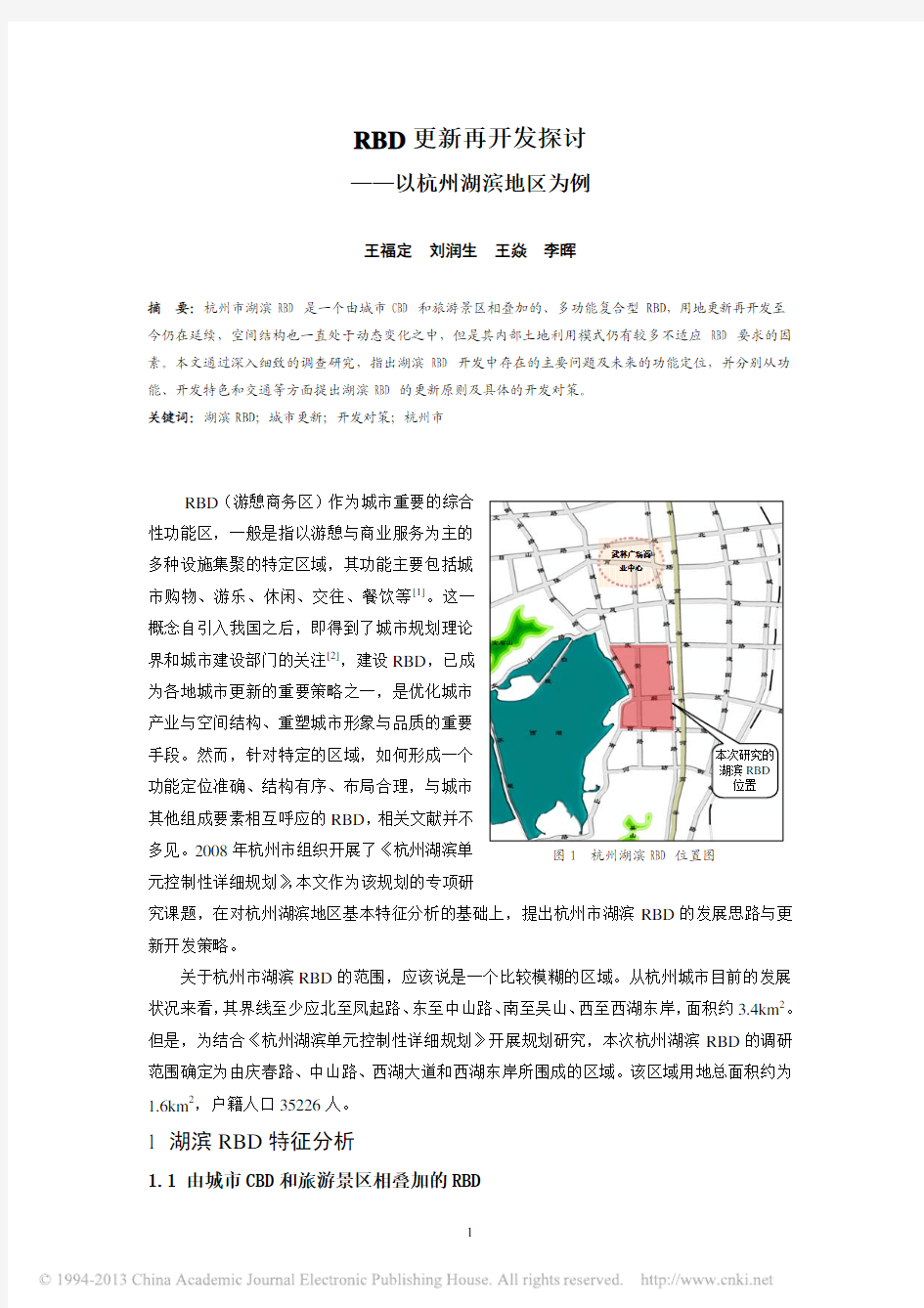

关于杭州市湖滨RBD 的范围,应该说是一个比较模糊的区域。从杭州城市目前的发展状况来看,其界线至少应北至凤起路、东至中山路、南至吴山、西至西湖东岸,面积约3.4km 2。但是,为结合《杭州湖滨单元控制性详细规划》开展规划研究,本次杭州湖滨RBD 的调研范围确定为由庆春路、中山路、西湖大道和西湖东岸所围成的区域。该区域用地总面积约为1.6km 2,户籍人口35226人。

1 湖滨RBD 特征分析

1.1 由城市CBD 和旅游景区相叠加的RBD

图1 杭州湖滨RBD 位置图

本次研究的

湖滨RBD 位置

武林广场商业中心

我国许多城市的RBD 形成过程大致可以分为两种:一是依托丰富的旅游资源,逐步增加旅游购物、游乐等功能发展而来;一是依托城市商业中心,在其附近建设各类休闲游乐设施,形成RBD 。然而,杭州湖滨RBD 则是由旅游资源开发与CBD 的自然融合而成的。杭州商业中心在明清时期位于吴山脚下的河坊街及其附近中山路,并且受到城墙的阻隔,因此城市商业与西湖之间关系单薄。民国以后,西湖边城墙被拆,商业中心也开始向西向北迁移,解放路、延安路、武林广场逐渐成为城市商贸活动的集中地,并周边街道扩散[3]。

另一方面,杭州作为我国著名的风景旅游城市,旅游资源极为众多,其中西湖及西湖沿线历来均是游客的集中区,是城市旅游业发展的核心区。近年来,杭州市虽然提出了“旅游西进”的发展战略,目的是拓展旅游发展空间,同时疏解西湖沿线游客,但是,西湖沿线在城市旅游的核心地位始终没有改变,西湖东岸以湖滨为主体的休闲观光景区仍然是杭州核心旅游区。核心旅游区与城市CBD 的天然结合,两者相辅相成,共同推动了湖滨RBD 的形成与繁荣。

1.2 多功能复合型RBD

上述特征也决定了杭州湖滨RBD 在功能上显得更加多样化,如观光休闲(沿西湖东岸的西湖景观、湖滨公园、茶室等)、历史文化体验(东坡路和延安路两侧的历史建筑)、交流(湖滨广场各种自发性质的文化活动)、购物(以解百、元华等为中心的中高档购物中心、以龙翔大厦为中心的中低档小商品市场、以湖滨国际名品街为中心的商业步行街)、娱乐(由钱柜、各电影院、酒吧等所组成的游乐设施)、餐饮住宿(包括五星级凯悦酒店以及其他高中低档的酒店设施,以及知味观、新丰小吃等的特色餐饮设施)等,是一个多功能复合型城市RBD 。

1.3 商业服务业类公共设施占据主导地位

从建设用地构成看,除少量的限制或在建用地外,湖滨RBD 只包含居住用地、公共设施用地、道路广场用地、市

政公用设施用地和绿地五种类型,用地比例居前三位的分别是公共设施用地(36.4%)、道路广场用地(33.2%)和居住用地(27.57%)。

图2 湖滨RBD 用地现状图

公共设施用地按中类分,比例较高的是:商业、金融服务业(22.9%,其中商业11.81%,

旅馆业5.5%)、行政办公(5.16%)和医疗卫生(3.9%)。从建设用地空间布局看,公共设施

用地主要分布于浣纱路以西,靠近西湖地段。其中商业主要分布于延安路和解放路两侧,宾

馆服务业集中于平海路两侧,医疗和办公建筑用地则分布于浣纱路两侧。

从已建建筑总量构成看,公共设施的建筑面积约占总量的65%,远大于用地平衡表中

公共设施用地36.4%的比重。在公共设施建筑中,商业金融服务业(内含旅馆业)建筑的比

重达到75.2%,更加表明湖滨地区的Array购物、休闲、旅游、服务的典型RBD

特征。

1.4 自然景观与历史文化景观相

辉映的RBD

西湖美景已是举世瞩目,而与西

湖仅一路相隔的历史建筑群也同样交

相辉映。湖滨RBD是杭州市作为国家

级历史文化名城的重要展现区之一,

历史悠久,建设年代久远,集中了省

级文物保护单位3处,市级文物保护

单位2处,较集中的历史街区11处等。

历史建筑主要以民国后建设的地方民

居为主,大部分格局较为完整,有明

显的中轴线,沿街以明显的界石分隔

各家院落,具有鲜明的杭州地方民居

特征。

2 湖滨RBD更新背景分析

2.1 中心城市功能递进的客观要

求

杭州市作为浙江省的省会城市,

已经成为长三角经济区的重要经济增

长极之一,对引领浙江省乃至更广区

域的社会经济发展起着重要的作用。

在这样一种背景下,必然要求其产业

结构和城市功能走向区域的顶端位置。为此,《杭州市国民经济和社会发展第十一个五年规

划》提出了按照建设“经济强市”和“文化名城”的要求,通过优化结构、提高质量、强化创新,使经济发展上新台阶;通过提高基础设施现代化水平、增强中心城市要素集聚功能和经济辐射功能,使城市功能显著提升;以旅游国际化为突破口,围绕建设服务业大市的目标,坚持传统服务业与新兴服务业、生产性服务业与生活性服务业并举,构筑高增值、强辐射、广就业的现代服务业体系。

而根据《杭州市城市总体规划(2001-2020年)》,湖滨地区(含武林广场周边)在规划期内仍将是杭州城市最重要的城市中心,其功能的更新和强化对引领城市实现功能全面递进起到重要作用。

2.2 土地利用形态不适应城市RBD发展需要

(1)土地利用结构错位

在湖滨游憩商务区,至今仍然还分布有较多与城市RBD建设不相适应的多种土地利用形式,如医院用地、与本地区联系较弱的行政办公用地等,其机动车交通量大,占用了有限的道路交通资源。另外,由于昂贵土地价格驱动,和较优的区位条件,近几年零星地块的住宅商品化改造趋势增强,削弱了湖滨的城市RBD功能。

(2)空置地依然存在

虽然湖滨RBD已建建设用地总面积为137.04公顷,占总用地的97.5%,但仍有少量空置待建用地,其中拟批空置地为3.55公顷,这些土地大部分位于延安路两侧,商业价值极高,其长期闲置,既使城市土地资源没有得到充分的发挥,同时也影响该区域城市功能的连续性。

(3)部分低质量建筑有待于更新改造

按建筑结构类型评价,湖滨RBD质量好的建筑的总面积为181.09万平方米(占总量的63.4%),质量一般的为69.09万平方米(24.2%),质量差的为35.45万平方米(12.4%),因此,低质量建筑仍广泛存在。从空间分布来看,湖滨RBD质量差的建筑主要为湖边邨、思鑫坊、龙翔里等长生路两侧的居住建筑,属于三、四类居住用地,同时又是历史建筑,这些建筑配套设施不完善,部分建筑结构受损,不宜长时间使用;质量一般的建筑分布相对比较集中,主要在延安路北段西侧、南段东侧,浣纱路东侧以及中山中路东侧,以1990年代之前建造的多层住宅建筑为主。

2.3 地铁站建设促进局部地段再开发

《杭州市轨道交通线网规划(优化)》明确远期(2020年)轨道交通1号线、2号线从湖滨RBD通过。其中1号线北从延安路引入,经西湖大道,向东至萧山,在湖滨RBD设龙翔站(延安路与庆春路交叉口附近)和湖滨站(延安路与解放路交叉口附近)两站,该规划建议在站场周边地区高密度开发。

西湖周边地域建筑高度的控制,使湖滨RBD用地开发强度相对较低。如延安路以西的滨湖地块,其容积率为1.5~1.8,延安路以东则为1.8~2.5。地铁站的开发,将使其邻近局

部地段开发强度有进一步提高的可能。

3 湖滨RBD空间开发的主要问题分析

3.1 沿湖的项目开发呈高端化趋势,传统的湖城关系开始弱化

由于得天独厚的自然景观和人文氛围,湖滨沿湖地带历来是大众化的休闲旅游胜地,并且在2003年杭州市实施湖滨路改造工程之前,湖滨路东侧是一条以普通市民和游客为主要服务对象的传统商业街,使得该路东西两侧之间的联系相对密切,同时也有效地带动了湖城之间的互动。

随着湖滨路改造工程的实施,沿湖地区的大众化商业服务网点被高档次酒店、写字楼和名品街所取代。这些高端化改造工程虽然能使局部地块的风貌实现“更新”,但它不仅使固有的城市肌理和传统风貌出现“断层”,更从空间上会割裂了西湖与城市内侧传统商业氛围之间的关系,也不符合大众服务的要求。虽然原有的双向机动车四车道被改造为石板铺装的步行街,但是通过实地调查发现,从湖滨路西侧的沿湖景观带进入湖滨国际名品街各店铺的游客量极少(平均每小时均在10人次以下),更不用说进入五星级的凯悦酒店和同样高档次的西湖国贸写字楼的游客。

不断引入的高档次商业性区块改造模式,加速了湖滨RBD沿湖地带大众化服务功能项目的空间转移,也与湖滨大众化人流及其服务要求不甚适应,使得传统的湖城关系不断弱化。

3.2 空间结构的不合理诱导城市交通秩序的混乱

一方面,由于以大众化服务为主的湖滨路传统商业街被高档次商贸服务业所取代,其原有的部分功能开始向东实行转移,如东坡路、延安路面向游客的特色店增多,岳王路特色夜市的兴起。这一空间结构的变化加大了沿湖景观带与城市内部商贸服务区域的空间距离。另一方面,湖滨路虽然规划成步行街,但实际利用过程中,由于考虑到湖滨路东侧高档次酒店、写字楼的机动车的日常进出,这条街道被确定为单向机动车道,并且沿街设施以外的车辆也可进出。

原有的湖滨路东西向人流空间被拉长,而南北向车流却没有得到有效控制,也就必然增加了整个区域南北向车流与东西向人流交通冲突、交织的概率,湖滨路的步行空间人车分离规划失效。[2]

3.3 高密度开发使建筑高度不断被突破

上一轮城市总体规划将杭州中心城市划分为

4个高度控制区,其中湖滨区是影响西湖景观的

主要地区,范围为东至延安路,南至西湖大道,

西至湖滨路,北至庆春路,建筑层数以3~5层为

主,少量6~8层和3层以下,高度不超过30米,

建筑密度控制在35%左右。然而,湖滨RBD沿湖地块大多已改造完成,由于追求土地收益,新开发改造区块建筑高度不同程度地突破规划管理规定,沿湖墙体般围合的建筑轮廓线已成事实。

4 湖滨游憩商业区功能定位与更新原则

4.1 功能定位

(1)杭州城市特色的集中展示地。

湖滨RBD西临西湖国家重点风景名胜区,是西湖景区的重要观赏带,同时其历史悠久,集中了众多的文物保护单位、历史地段、历史建筑,是城市重要的人文景观区。从其功能现状与未来发展来看,湖滨RBD都将是杭州城市特色的集中展示地。

(2)与城市CBD相结合的特色商业区。

湖滨RBD位于城南吴山历史人文商圈至以武林广场为核心的城市CBD之间的过渡地段,与城市CBD又相互重叠,分布有庆春路商贸街、解放路商业街、延安路商业街、国际名品街等重要商业区段。因此其今后的发展应作为城市CBD的重要补充服务区,充分发挥其特有的毗邻西湖风景区的区位优势,大力发展旅游、商贸服务业等,成为特色商业区段。

(3)面向普通游客和市民的多层次RBD功能综合区。

进一步强调湖滨RBD大众游客和休憩市民的服务要求,补充完善包括购物、餐饮、休闲、娱乐等各种大众行商业服务业业态,结合部分高档次的商务、休闲,从而形成丰富多彩的多层次RBD功能综合区。

4.2 更新原则

(1)以人为本,突出湖滨RBD的大众化服务功能

每一项城市设施的建设,均需要考虑其所服务的人口,尽可能地满足绝大多数市民的需求,只有这样,才真正体现“以人为本”的原则。湖滨RBD实际户籍人口3.5万人,含暂住人口的常住人口约4万人。同时根据湖滨RBD非节假日高峰小时的人流、车流交通产生量和全天人流活动时空特征,推测湖滨RBD出入流动人流量约为40~50万人次/日,是常住人口的10倍多。因此,湖滨RBD的服务对象应主要以这两类人口(即本地居民还是外来游客)为主,进一步突出大众化的服务功能,通过RBD用地空间的优化与调整,以适应本地居民还是外来游客的活动需要。

(2)发挥特色,充分融合旅游、休闲与商业等功能

湖滨RBD作为我国少有的、由城市CBD和旅游景区相叠加的RBD,并且城市CBD和旅游景区均是未来城市发展的重要组成部分。从单一角度来看,两者均需要获得不断发展的空间,而从相互联系来看,两者又要充分实现融合,减少各自发展所带来的矛盾。因此,湖滨RBD的更新再开发,必须妥善处理好两者之间的关系,使旅游、休闲、购物、游乐等功

能实现充分融合,同时又不影响城市CBD的发展。

(3)因地制宜,使各地块充分体现自身最大价值

城市建设用地要体现的自身价值,是一种综合性的价值,经济利益上的价值只是其中一部分,同时还包括社会价值、生态价值等。对于紧邻国家重点风景名胜区西湖的湖滨RBD 来说,社会价值和生态价值更加重要。当然,湖滨RBD是一个范围较广的区域,内部各地块的特征也各有差异,既有紧邻西湖的地块,也有城市内部地块,既有历史建筑地块,又有现代商业地块,各个地块的更新应有针对性,充分体现自身最大价值。

(4)内疏外联,完善RBD的交通环境建设

湖滨RBD大众化的商业服务功能,决定了人流出入交通方式构成多样性,各种交通流量混杂,交通运行效率低下,有待于进一步梳理。首先,根据人流活动规律,合理确定人流空间,创造人性化的步行空间环境和公共交通环境;其次,完善、利用相对密集的支路网,形成相对独立的非机动车交通系统,减少机非混合矛盾;第三,进一步实施机动车单向交通组织,按照核心区的机动车出入口交通环境容量,组织区内交通和用地布局。

5 湖滨RBD更新再开放对策

在对湖滨RBD的特征、存在问题等进行分析的基础上,依据上述的发展思路与规划原则,提倡湖滨RBD今后更新在开发的主要对策如下:

5.1 适度开展用地更新

在遵照RBD功能定位的基础上,其内部各类型的用地应依据不同的条件,应作出相应的调整。

(1)居住用地:适当保留。

作为一个曾经以居住功能为主的老城区,现状27.57%的居住用地比例说明该地区的“退居住化”现象较为严重。在土地有偿使用机制作用下,湖滨RBD的用地结构较多地受到市场规律的左右,不断向能够获得更高收益的用地功能转变(如各类经营性公建)。然而拥有一定量的居住用地和居住人口,是RBD保持城市活力、减轻城市交通压力的重要手段,也是防止公共设施用地规模过大而带来的规模不经济[4]。另外,加快对老居住区的改造,对居住条件尚可的老居住区可结合杭州市正在实行的背街小巷改造或庭院改造工程,完善内部基础设施,对小区环境和立面景观的整治和改善;对居住条件较差,保护价值不大的老居住区,应考虑以居住区重建为主,建设中高档居住小区,同时充分考虑原居民的回迁。

(2)商业用地与服务业用地:向大众化转移。

高档次的商业服务业设施固然能提高城市品位,体现城市建设的现代化,但必须与地块特征和人员结构相结合。由于西湖和湖滨RBD是以大众旅游和休闲服务为主体,因此应充分考虑周边设施向大众化过渡。例如,临湖地带已经形成的高档次商业街,可以考虑店铺的调整,逐步引导其经营档次走向大众化,而原有面向高收入群体的店铺可以向城市CBD(延

安路和武林广场周边)转移。临湖地带与城市CBD地区之间,作为一个过渡区,服务对象

为中高收入的群体。在临海地带的开发上,应保持一定量按非商业性条件更新改造的区块,

以降低商业服务业的区位土地成本,适应大众化服务要求。

(3)旅馆业用地:适当控制高档旅馆设施。

与纯旅游服务相适应的酒店和宾馆用地开发,能满足不断提升的地价要求,也是RBD

不可缺少的内容。但旅馆酒店的过于高档化会对湖滨RBD产生了巨大的交通压力,并且容

易引起稀缺资源被少数群体所占领的局面,与大众化休闲性质的旅游服务会产生的冲突。因

此,从维护城市公共利益出发,对高档酒店和宾馆的无序开发,应作适当的控制,可以引导

商务型、大中型酒店的进入。

5.2 交通环境优化

(1)提高公共交通运行效Array率,控制私家车流量。

湖滨RBD的交通空间资

源非常有限,宜按照交通资源

容量确定合理的交通方式和相

应的交通量。一是完善公交站

场建设,利用东西向较为宽松

的交通道路,开拓公交车停靠

站与周边地区大众化商业服务

业的结合空间场所;二是合理

确定出租车停靠站点空间,适

应部分出租车客流增长的需

要;三是维持现状停车设施(每

100平方米建筑面积停车泊位

图5 历史街区与历史建筑保护规划图

0.13个)水平,限制私家车进

一步流入。

(2)适量更新改造,降低单位用地机动车出行比率。

为了充分利用有效的交通空间资源,湖滨RBD在旧城更新时,尽量减少用地的医疗化、

宾馆高档化和行政办公化,尤其是对高级宾馆应作适当的控制。对已有的医院用地的拆扩建

等要进行严格的规定,同时逐步外迁区块内的行政办公用地。其次,严格按已有规划从严控

制地块容积率,使土地利用率维持在合理水准线上。

5.3 历史街区与历史建筑的保护性利用

历史街区与历史建筑不宜作商业性更新改造。现状危房和已拆的历史街区和建筑以修缮

和恢复为主。根据相对的区位特点,调整和置换相应的功能。如;人流较集中的思鑫坊、龙

翔里和吴山路区块,调整为大众化的特色街区,将少量的居住用地功能置换出去。而中山两侧的历史街区,可以规划为精品特色街,同时保留部分居住用地功能。湖边邨(村)、韶华巷等,结合滨湖休闲旅游的人流特点,规划文化休闲设施的用地功能。

5.4 建筑高度控制

从现状已建建筑高度看,湖滨RBD虽然由东向西湖,建筑高度总体上呈现递减的规律,但新建建筑基本上已超过由西湖视点向城眺望的沿湖轮廓线的高度控制要求,如沿湖滨路延安路之间,应为15~18米,而现状大多达到24米,且建筑体量大。因而,对可改造区块用地的建筑高度控制规定,可根据其周边建筑高度基本已成事实的框架,以不突破现状为原则,结合容积率要求综合确定。

6 结语

继前几年旧城陆续成片改造之后,昔日描绘的旧城改造规划的“美好蓝图”渐成事实。其所显现的交通问题、景观特色问题和城市社区生活问题均可以通过翔实的调查进行切实的分析和评价,进而为我国旧城更新提供新的思路。特别是在当前资源集约利用的政策背景下,随着规划听证制度的不断完善,旧城更新更趋向零星小规模开发。尽然,小规模开发不会影响旧城整体格局,但它使旧城空间结构、交通系统、景观特征等处于不间断的动态之中。这种动态性在某一时段或某一区块是难以作出评判的。因而,类似杭州市湖滨RBD的旧城地段,在其空间容量处于临界状态时,先对旧城进行整体的规划实施分析和评价,为零星区块的实施管理(编写区块的规划设计条件)提供依据,是十分必要的。

参考文献

[1] 保继刚、古诗韵:城市RBD初步研究[J].规划师,1998(4):59-64.

[2] 方远平、必斗斗:国内城市游憩商业区(RBD)研究述评,当代经济管理[J]. 2007.8, 第4期,P13-17

[3] 孔孝、云董卫:历史城市中心区的演变过程及其空间整合研究——以杭州市武林广场及周边地区概念性城市设计为例[J], 城市建筑, 2006(12):42-45

[4] 卢济威、王幼芬、宫浩原等:步行商业区的交通生态历史整合——杭州湖滨旅游商贸步行街区城市设计[J],城市规划,2003(2):49-54

[5] 周干峙、郑孝燮、罗哲文等:关于保护和展示历史文化名城风貌的建议[J],城市规划,2003(7):29-30

[6] 易汉文:城市交通预测的逆向模拟模式[J],城市规划,1995(4):39-40

[7] 吴明伟、孔令龙、陈联编著:城市中心区规划[M],东南大学出版社,1999:200-203

作者简介

王福定(1967- ),男,硕士,浙江省城乡规划设计研究院,高级城市规划师。

刘润生(1974- ),男,硕士,浙江省城乡规划设计研究院,高级城市规划师。

王焱(1978- ),男,本科,浙江省城乡规划设计研究院,城市规划师。

李晖(1977- ),男,硕士,南京大学,浙江省城乡规划设计研究院,城市规划师。