城市外部形态

五大类城市地域形态五大类城市地域形态

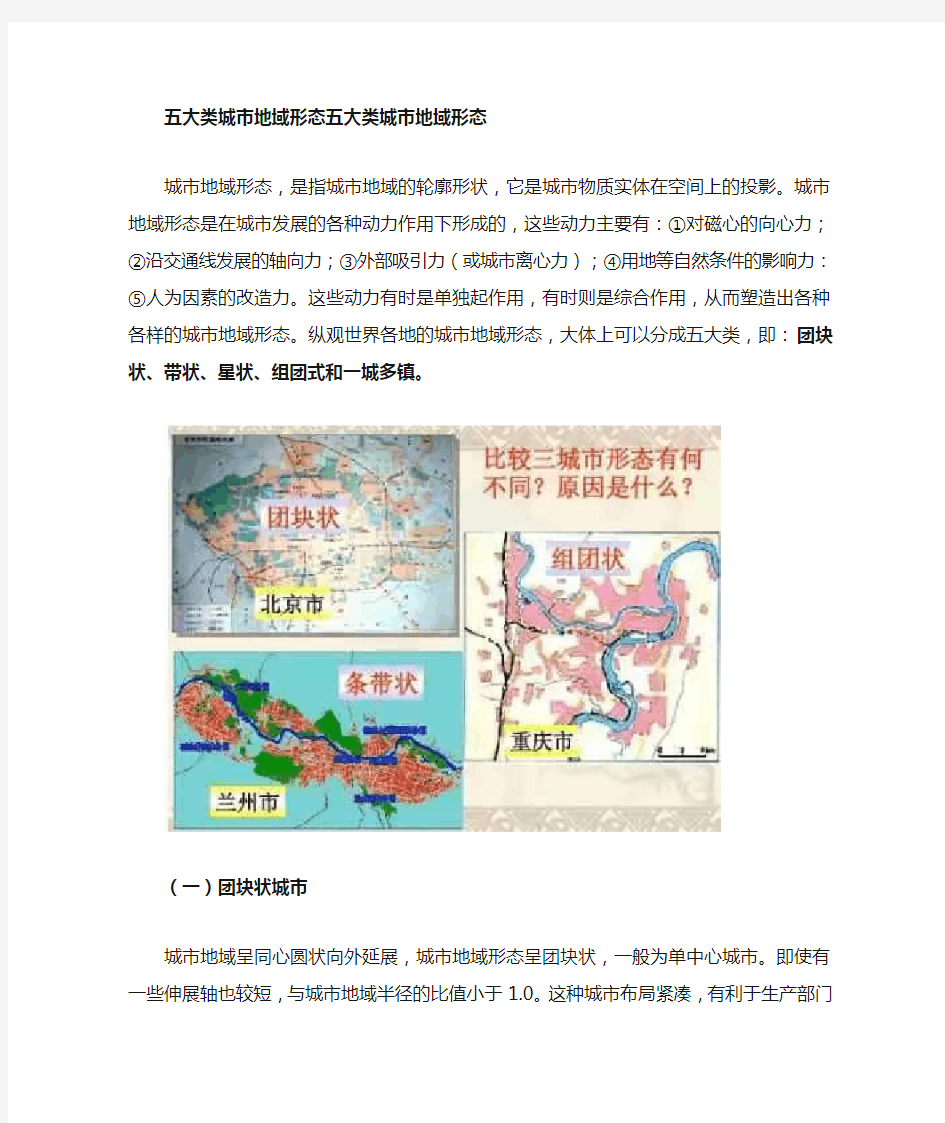

城市地域形态,是指城市地域的轮廓形状,它是城市物质实体在空间上的投影。城市地域形态是在城市发展的各种动力作用下形成的,这些动力主要有:①对磁心的向心力;②沿交通线发展的轴向力;③外部吸引力(或城市离心力);

④用地等自然条件的影响力:⑤人为因素的改造力。这些动力有时是单独起作用,有时则是综合作用,从而塑造出各种各样的城市地域形态。纵观世界各地的城市地域形态,大体上可以分成五大类,即:团块状、带状、星状、组团式和一城多镇。

(一)团块状城市

城市地域呈同心圆状向外延展,城市地域形态呈团块状,一般为单中心城市。即使有一些伸展轴也较短,与城市地域半径的比值小于1.0。这种城市布局紧凑,有利于生产部门的协作和管理,节省用地,也使市政设施更加经济。

但团块城市发展到一定规模就会产生一系列弊病。随着城市地域呈同心圆状向外扩展,往往造成工业区和生活区层层包围城市,这在我国一些大城市工业布局中是一个较为普遍的问题。团块状城市是平原地区一种较常见的城市地域形态。如中国的成都、合肥,美国的华盛顿、堪萨斯城等。团块状城市如果受到地形等因素的影响,只向一侧延展而形成扇形城市地域形态。合肥市城市地域以老城为中心向外扩展,除了在东北面铁路外侧,城市规划中有意识保留其间农田和菜地,

其余三个方向都有延伸,形成新的建成区。

(二)带状城市

主要是在沿交通线发展的轴向力作用下形成的一种城市地域形态,也有的是在受到地形因素的影响或外部吸引力作用下形成的。城市生活和生产活动总有对交通条件的依存性,城市发展沿交通线(铁路、公路、河道等)向外扩展,最终形成条带状城市地域。此时,这些交通线便成为城市的发展轴。带状城市的外部形态是有两个相反方向的超长轴,与城市半径之比值大于1.6。我国南方河网地区以及沿铁路线的中小城市中,不少具有带状的地域形态,如常州、西宁、沙市等。日本筑波科学城的带状地域形态,该城为70年代规划建设的科学城,一条长达9公里的南北中轴决定了城市地域形态为带状,平行南北主轴,有两条高速干道,与境外高速公路接轨。

(三)星状城市

当城市的发展轴并非一条或平行的若干条,而是由3条以上相互交叉的轴线构成时,城市在沿交通线的轴向力和对磁心的向心力共同作用下,形成有3个或3个以上的超长伸展轴的星状地域形态。星状城市具有明显的向心性和离心性。我国的郑州、秦皇岛、嘉兴等为星状城市。嘉兴市星状地域示意图,嘉兴城在唐宋时建成的城区为团块状地域形态,明清时期,由于城区河道淤塞,不能通行漕运大船,城市沿环城河道向东、北两个方向伸展。1909年沪杭铁路通车,城市沿铁路迅速延展。解放初期,由于陆路交通发展缓慢,城市仍以沿河伸展为主。50年代中期至60年代初,工业发展迅猛,在城市外围形成大片工业飞地,城市地域呈松散状态。60年代以后,城市地域扩散进入相对稳定阶段,主要是以填充轴间空地为主。70年代后期,公路运输发展较快,城市开始转向沿路发展,以老城区为中心,沿四条对外公路及大运河伸展,各方向伸展长度为 2.5~4.3公里,城市地域演变为星状。

(四)组团式城市

城市由于受自然条件因素(如用地、河流阻隔等)的影响或在人为因素的作用下(主要是规划和控制),建成区以河流、农田或绿地为间隔、形成具有一定独立性的众多团块状城市地域形态,称为组团式城市。如我国重庆市市区,由于受山地地形和河流的制约,形成了有机疏散成组成团的地域形态。市区分解成市中区、江北、南岸、沙坪坝、大渡口、九龙口6个组团,它们之间以河流、山岭、冲沟、农田等自然物间隔,各自保持相对的独立性,就近生产生活,成为我国自然形成的组团式布局的典型实例。国外一些大中城市规划,采取有机疏散成组成团的思想,将城市市区分解成若干相对独立的、有一定功能的组团(或小城市),组团之间留有绿地相隔,形成多中心、开敞式的地域形态。如赫尔辛基市、

科隆市、杜塞尔多夫新区等。

其中科隆市市界内面积405平方公里,人口97万人,分成9个区,绿地面积占市区总面积的56.5%。这种有机疏散、开敞式的地域形态是改变我国一些大城市团块状、摊大饼式发展方式的一种有效的模式。

(五)一城多镇

以上5种类型是对城市地域形态的抽象概括,可以认为是城市地域形态的一般理论模式。根据这些模式所开展的城市规划和建设实践在世界各地方兴未艾。结合各城市的特点和条件,规划师和建设者在改善城市地域形态、建设理想新市区方面作了不懈的努力。如根据有机疏散成组成团思想改造大城市中心区,根据一城多镇模式建立卫星城镇甚或平衡都市,根据城市发展轴理论提出建立城市发展走廊和发展轴等等,这其中不乏有成功的实例。

城市布局形态

一、城市布局形态 1、集中式 网格状 环形放射状 2、分散式布局

组团状带状

星状 环状 多中心与组群城市

卫星状 城市总体规划中有哪些布局方式?并论述其优缺点。 1.集中式布局的城市形态 所谓集中式的城市形态,就是城市各项主要用地集中连片。

其优点是便于集中各项生活服务设施,完善城市服务设施内容.城市各项用地紧凑,有利于提高出行效,方便居民生活,节省建设投资。一般中小城市由于城市规模不大,只要用地条件许可,大多采用这种布局方式。此类城市形态最大的问题是要处理好城市用地的近期与远期的关系,规划布局要有弹性,给远期的发展留有余地。此类型的城市又可进一步分成网格状、环形放射状、星状、带状和环状等五种形态。 2.松散式布局的城市形态 分散式的城市形态主要有组团式、星座式、城镇组群式等三种类型分散式的城市形态最主要的是组团状。所谓组团状,是指一个城市分成若干块不连续的用地,城市组团之间大多受河流,山川等自然地形、矿藏资源或交通系统的分隔,这种发展形态是受到城市用地条件限制而产生的。分散式的城市形态的优点是接近自然、容易处理好近期与远期的关系,使各项用地各得其所。缺点是市政设施和公用设施投资及经营管理费用较大。星座式是分散式城市形态中的一种类型,主要是指以大城市或特大城市为中心,在其外围发展若干个小城镇,也称为母城和卫星城的模式。此外.分散式城市形态最为极端的是城市组群式,常见于典型的工矿城市。城市形态布局的形式的演变趋势,一是大城市由分散走向集中,再由集中走向分散;二是中小城市以向心集中型为主。 1、城镇化的含义:农业人口和农用土地向非农也人口和城市农地转化的现 象及过程。包括:人口职业的转变,产业结构的转变,土地及地域空间

国内外新城市贫困问题研究述评

国内外新城市贫困问题研究述评 作者:来源:互联网 贫困是人类社会的大敌。进入2O世纪7O年代以来,当人类尚未从传统贫困(old poverty)中摆脱出来,又陷入“新城市贫困”(new urban poverty)的困扰,成为人类社会面临的新难题,国内外学者对此纷纷给予了关注。 一、国外新城市贫困问题研究 20世纪70年代中期以来,西方工业化国家几乎都经历了从工业社会向后工业社会的经济重构和社会转型。与之相伴而生的是大量失业,非正规部门就业及其就业者的低收入、无保障,无家可归者,社会闲散人员,单亲家庭成员贫困,种族、移民贫困等问题,并呈现出区域性贫困、阶层性贫困等特点。西方把这些现象称之为“新城市贫困”。 当代西方社会的新城市贫困现象,是“富裕中的贫困”,即相对贫困。尽管这些国家通过广泛的收入再分配计划和社会保障有效地减少了收入贫困,但仍未能消除部分人群的相对剥夺感和劣势。对此,以往的收入贫困范式已无法令人信服地予以解释,这促使学者们从不同视角对新城市贫困现象进行深入研究,贫困范式由此逐渐转向能力贫困、权利贫困、底层阶级和社会排斥等问题的讨论。 ——能力贫困(capabilitypoverty) 能力贫困的概念是1998年诺贝尔经济学奖得主印度学者阿马蒂亚·森提出的。针对收入分析这种以往考量贫困惯常做法在当代的缺陷,森指出要用一个人所具有的可行能力,即一个人所拥有的、享受自己有理由珍视的那种生活的实质自由来判断其个人的处境。森的能力方法框架主要有四个概念:1)商品(commodity)。指那些维持生命必不可少以及由一个国家风俗决定的作为一个体面的人所不可缺少之物。2)功能性活动(functionings)。就是一个人认为值得去做或达到的多种多样的事情或状态,包括从免于饥饿、营养不良、可避免的疾病这样的基本要求到诸如参与社区生活和获得自尊的高级活动。3)可行能力(capabilities)和可行能力集(capabilities set)。“可行能力”是一个人实现各种可能的功能性活动组合的实质自由,也就是实现各种生活方式的自由;“可行能力集”则是个人可以选择的各种相互替代的功能性活动向量的集合。4)自由(freedom)。自由是发展的首要目的,也是发展的主要手段,兼具建构性和工具性意义。就工具性自由而言,主要有五种类型,即政治自由、经济条件、社会机会、透明性保证和防护性保障,它帮助人们更自由地生活并提高他们的在这些方面的整体能力。 根据森的理论,判别贫困的标准不仅仅是经济收入低下,而是一组基本可行能力的被剥夺和机会的丧失,包括低收入、疾病、人力资本不足、社会保障系统软弱无力、

城市布局形态类型分析

城市总体规划城市布局方式 1.集中式布局的城市形态 所谓集中式的城市形态,就是城市各项主要用地集中连片。其优点是便于集中各项生活服务设施,完善城市服务设施内容.城市各项用地紧凑,有利于提高出行效,方便居民生活,节省建设投资。一般中小城市由于城市规模不大,只要用地条件许可,大多采用这种布局方式。此类城市形态最大的问题是要处理好城市用地的近期与远期的关系,规划布局要有弹性,给远期的发展留有余地。此类型的城市又可进一步分成网格状、环形放射状、星状、带状和环状等五种形态。 2.松散式布局的城市形态 分散式的城市形态主要有组团式、星座式、城镇组群式等三种类型分散式的城市形态最主要的是组团状。所谓组团状,是指一个城市分成若干块不连续的用地,城市组团之间大多受河流,山川等自然地形、矿藏资源或交通系统的分隔,这种发展形态是受到城市用地条件限制而产生的。分散式的城市形态的优点是接近自然、容易处理好近期与远期的关系,使各项用地各得其所。缺点是市政设施和公用设施投资及经营管理费用较大。星座式是分散式城市形态中的一种类型,主要是指以大城市或特大城市为中心,在其外围发展若干个小城镇,也称为母城和卫星城的模式。此外.分散式城市形态最为极端的是城市组群式,常见于典型的工矿城市。城市形态布局的形式的演变趋势,一是大城市由分散走向集中,再由集中走向分散;二是中小城市以向心集中型为主。 网络状

定义:由相互垂直的道路网构成,城市形态规整 优点:方便布置各类建筑,能够适应城市向各个方向扩展,有利于汽车交通发展 缺点:布局容易单调,不易形成显著的、集中的中心城区 环形放射状 定义:由放射形和环形的道路网组成 优点:城市交通通达性较好,有很强的向心及凑发展趋势,易于利用放射道路组织城市的轴线系统和景观 缺点:城市中心可能过于拥挤和过度聚集,用地规整性较差,不利于建筑布置 组团状 定义:指一个城市分成若干块不连续城市用地,每间被农田、山地、比较宽的河流、大片森林等分割 优点:比较好处理城市发展的近、远期关系,容易接近自然,并使各项用地各得其所 缺点:各种管线和道路长度较长,市政建设和公用设施投资及经营管理费用比较大 带状 定义:城市被限制在一个狭长的地域空间内,沿着一条主要交通轴线两侧呈长向发展,平面景观河交通流向的方向性比较强 优点:空间组织有一定的优势 缺点:规模有一定限制,不宜过长,否则交通物耗大

最新城市外部形态

1 五大类城市地域形态五大类城市地域形态 2 城市地域形态,是指城市地域的轮廓形状,它是城市物质实体在空间上的投3 影。城市地域形态是在城市发展的各种动力作用下形成的,这些动力主要有:4 ①对磁心的向心力;②沿交通线发展的轴向力;③外部吸引力(或城市离心力);5 ④用地等自然条件的影响力:⑤人为因素的改造力。这些动力有时是单独起作6 用,有时则是综合作用,从而塑造出各种各样的城市地域形态。纵观世界各地7 的城市地域形态,大体上可以分成五大类,即:团块状、带状、星状、组团式8 和一城多镇。 9 10 (一)团块状城市 11 城市地域呈同心圆状向外延展,城市地域形态呈团块状,一般为单中心城市。 12 即使有一些伸展轴也较短,与城市地域半径的比值小于1.0。这种城市布局紧凑,13 有利于生产部门的协作和管理,节省用地,也使市政设施更加经济。 14 但团块城市发展到一定规模就会产生一系列弊病。随着城市地域呈同心圆状15 向外扩展,往往造成工业区和生活区层层包围城市,这在我国一些大城市工业16 布局中是一个较为普遍的问题。团块状城市是平原地区一种较常见的城市地域

17 形态。如中国的成都、合肥,美国的华盛顿、堪萨斯城等。团块状城市如果受18 到地形等因素的影响,只向一侧延展而形成扇形城市地域形态。合肥市城市地19 域以老城为中心向外扩展,除了在东北面铁路外侧,城市规划中有意识保留其20 间农田和菜地,其余三个方向都有延伸,形成新的建成区。 21 (二)带状城市 22 主要是在沿交通线发展的轴向力作用下形成的一种城市地域形态,也有的是23 在受到地形因素的影响或外部吸引力作用下形成的。城市生活和生产活动总有24 对交通条件的依存性,城市发展沿交通线(铁路、公路、河道等)向外扩展,25 最终形成条带状城市地域。此时,这些交通线便成为城市的发展轴。带状城市26 的外部形态是有两个相反方向的超长轴,与城市半径之比值大于1.6。我国南方27 河网地区以及沿铁路线的中小城市中,不少具有带状的地域形态,如常州、西28 宁、沙市等。日本筑波科学城的带状地域形态,该城为70年代规划建设的科学29 城,一条长达9公里的南北中轴决定了城市地域形态为带状,平行南北主轴,30 有两条高速干道,与境外高速公路接轨。 31 (三)星状城市 32 当城市的发展轴并非一条或平行的若干条,而是由3条以上相互交叉的轴线33 构成时,城市在沿交通线的轴向力和对磁心的向心力共同作用下,形成有3个34 或3个以上的超长伸展轴的星状地域形态。星状城市具有明显的向心性和离心35 性。我国的郑州、秦皇岛、嘉兴等为星状城市。嘉兴市星状地域示意图,嘉兴36 城在唐宋时建成的城区为团块状地域形态,明清时期,由于城区河道淤塞,不37 能通行漕运大船,城市沿环城河道向东、北两个方向伸展。1909年沪杭铁路通38 车,城市沿铁路迅速延展。解放初期,由于陆路交通发展缓慢,城市仍以沿河39 伸展为主。50年代中期至60年代初,工业发展迅猛,在城市外围形成大片工业40 飞地,城市地域呈松散状态。60年代以后,城市地域扩散进入相对稳定阶段,41 主要是以填充轴间空地为主。70年代后期,公路运输发展较快,城市开始转向42 沿路发展,以老城区为中心,沿四条对外公路及大运河伸展,各方向伸展长度43 为2.5~4.3公里,城市地域演变为星状。 44 (四)组团式城市 45 城市由于受自然条件因素(如用地、河流阻隔等)的影响或在人为因素的作46 用下(主要是规划和控制),建成区以河流、农田或绿地为间隔、形成具有一47 定独立性的众多团块状城市地域形态,称为组团式城市。如我国重庆市市区,

国内外城市形态发展综述

1工业文明前期 公元前1500年,商朝盘龙城遗址一号宫殿是迄今所知最早的“前寝后朝” 式建筑布局事例 公元前1100年,我国在奴隶制鼎盛时期的西周开国之初就有了满足等级制度需要的城市形态的规划制度。 春秋战国时期的《周礼.考工记》中记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫。”这一制度代表了正统的体现王权意志的营造观念和理论。 几乎同一时期,《管子》一书提出了与《周礼.考工记》截然不同的灵活性、因地制宜、遵从自然的观点。《管子》中的“乘马”曰:“因天材,就地利。 城郭不必中规矩,道路不必中准则”,“凡例国度,非于广州之上,比于大山之下,高毋近旱而水租用,低勿近水而沟防省。” 公元前450年,古希腊的重要贸易城市米利都出于“商业的殖民地系统需要” 发明了已知世界上最早的棋盘方格网都市形式。 于此同时,希腊发明了最早的神居广场 公元前一世纪,古罗马的军事工程师维特鲁在《建筑十书》中提出了有利于城市防御和避风的八角形城市方案。 15、6世纪文艺复兴时期,弗朗切斯科.迪乔治在维特鲁威的理想城市方案上, 制定了一个道路按放射状、中央有圆形纪念建筑物的城市方案。“统一完整的构图轴线方法直接影响了17、8世纪巴洛克时期的城市布局实践,其美学构图上的作用和意义影响至今。 2工业文明时期——历史进化的转折点

西方18世纪下半叶开始工业革命,改变了原有城市自然有机发展的传统。 刘易斯.芒福特认为“1820-1900年之间,大城市里的破坏与混乱状况简直和战场上一样“。城市社会面临着巨大的种种危机。 19世纪初,空想社会主义意识形态代表——欧文和傅里叶关于理想城市的设想和实践。 1898年英国社会活动家霍华德提出“田园城市“的概念。他的著作《明天——一条通向真正改革的和平道路》阐述的核心思想是在认同工业文明的前提下把城市和乡村结合起来作为一个统一体系进行研究,其所蕴涵的生态思想主要包含以下两个方面:一是发展极限的概念,而是城市群体有机组合。 霍华德认为,城市的扩散、疏散大城市的机能以及提高田园城市公共生活的水平和质量应该以组成城市联盟的形式来解决。在保持田园城市应有的规模和乡村风光特色的同时,达到与大城市同等的公共生活质量。这对现代城市规划思想具有重要意义。 1871达尔文《人类的起源》预言了一个微茫的希望——“人类还可以继续提高到一个更加伟大的幸运命格“。 1882年西班牙工程师索里亚提出了“带形城市“的概念,认为在新的集约运输方式的影响下,城市可以沿着交通轴线呈带状无限制发展。”带型城市“概念在20世纪30年代的苏联得到了新发展,并逐步演变出”连续功能分区“的思想。 1889年卡米罗.西特发表了具有开拓性意义的《城市建筑艺术》。他系统调查分析了欧洲古代城市建设的历史遗产及其艺术价值,并首创现代建筑的“视觉艺术“准则。

城市形态与城市设计

城市形态与城市设计 建筑师的城市整体观是从对城市形态的认识开始的。影响城市形态的动力因素极其复杂而又扑朔迷离。应当看到城市组成因素的多元性及其相互作用的复杂性。从系统论的角度来看,城市的物质形态与意识形态是一种功能与结构的关系,其相关性不像数学中那样一一对应,存在一定程度的模糊性和兼容性,即使是较容易被我们认知的城市物质形态也是极其复杂的。正如亚历山大以数学集合论提示多种因素作用下的城市物质形态,他认为城市并非树形结构,不易理解和处理,城市好似关网络形,充满复杂、多样的联系,具有有机性,难于想象且不易处理。 然而,城市建设者并不是面对抽象的城市概念,城市设计也不是空中楼阁般的理论幻想。当建筑师接受业主委托,面对所处的基地时,所谓城市设计的工作实质上就已经开始了。按照《大英百科全书》的说法:“城市设计是指达到社会、经济、审美或技术等目标在形体方面的构思,它涉及城市环境可能采取的形体。就其对象而言,城市设计包括三层次的内容,一是工程设计,指某一特定地段上形体环境的创造;二是系统设计,即考虑一系列功能上有联系项目的形体;三是城市或区域的设计,包括区域土地利用、政策、新城建设、旧城更新改造等等的设计。”我国,一般是指前两个层次的内容。 作为应用层次上的城市设计,第一线的工程技术

人员,更注重实证上的内容,更注重设计的基本准则和技法上的可操作性。因此我们认为现实的途径是深化建筑师的城市整体观念,以不断的工程实践去体味复杂的城市设计内涵,以务实的研究态度去体会城市设计的内容。 从宏观上讲,城市形体环境的设计,是城市规划与建筑设计,城市空间与建筑空间的连接点。其背景为社会结构、经济实力、民族传统、城市功能、土地效用等城市形态要素,以科学理性方法,研究城镇基地上物质要素的相对时空关系。 从微观上看,设计的主体对象是人,城市设计是在对人的行为模式及行为心理的分析、认知和尊重的基础上进行的建筑环境设计,即把城市形态要素按有序有情的原则建立秩序,使之符合社会中人的工作、生活的多种要求。可以认为一切涉及城市内外部空间构成的均属城市设计的范畴。 地段特点与城市设计 城市设计的诸多层次,都有其相应的观点和方法,环境的概念适用于城市设计的所有层次。这里“环境”是指城市设计的前提和结果,“地段特点”就是城市环境的具体表现。建筑师虽不可能左右整个城市的发展方向,但形体方面的构思如建筑、空间、环境的设计是其工作的重要内容,也正是建筑师以自身工作成果参与到城市发展中的具体表现。城市特定地段中,其环境特征表现在许多方面,对这些因素的内涵、相互关系及其功能的分析认识,是城市设计中的

促进城市的可持续发展_多维度_多尺度的城市形态研究_中美城市形态研究的综述及启示

2012 Vol.27, No.2 国际城市规划47 A Multi-disciplinary, Multi-scale Agenda of Urban Form Studies Toward Sustainable Development: A Literature Review on Urban Form Studies in the USA and China 刘志丹 张纯 宋彦 促进城市的可持续发展:多维度、多尺度的城市形态研究 ——中美城市形态研究的综述及启示 Liu Zhidan, Zhang Chun, Song Yan 引言 城市形态(urban form )是指城市的物质空间布局以及开发模式[1]。近年来随着人们对城市土地粗放利用、空间无序蔓延的批判和反思,以及对精明城市形态的寻求,有关城市形态及其测度的研究在美国重新受到高度关注[2]。 随着美国城市物质建成环境的日益成熟,1970年代和1980年代早期的美国规划研究兴趣转向了社会、人文和经济等方面,体现出浓郁的社会关怀(social-care )特性。然而,自1980年代中期开始,美国城市土地利用粗放蔓延式的发展模式开始受到批判——从城市形态的视角来看,蔓延式发展模式带来了很多负面效应,包括拥堵的交通、过度的能源消耗、高额的公共服务、低水平的户外活动以及冷漠的邻里交往等。规划师和政策制定者积极寻求应对蔓延的规划策略。由此,城市形态的话题重新引起了城市规划领域的兴趣,并成为城市精明增长和新城市主义运动的理论基石[3]。可以认为,关注城市形态的目的在于探求如何塑造精明的城市形态,从而营造良好的物质空间环境和社会环境,使人们能够以更加健康及环境友好的方式生活。同时,研究城市形态可以帮助政策制定者制定公共政策来抑制蔓延式城市形态,提升城市整体的可持续性[4]。 中国城市在1980、1990年代快速城市化过程中,同样面临着上世纪中叶美国城市迅速蔓延中曾出现的一系列问题,例如土地粗放利用、城市无序发展、大面积用地功能单一、配套设施缺乏等。虽然与郊区独立住宅占主导 的欧美城市相比,中国城市通常被认为是相对紧凑的,然而快速城市化过程中出现的城市蔓延,却为21世纪中国城市的可持续发展提出了新的挑战。中国近年来的城市形态研究,在1980、1990年代大量引入西方经典理论的同时,结合中国实践不断发展,目前分别集中在城市地理学、 摘要:自20世纪80年代中期开始,人们对城市土地粗放利用、空间无序蔓延的批判和反思,以及对精明城市形态的寻求,重新引起了美国城市规划者和政策制定者对城市形态的研究兴趣。本文综述了美国和中国城市形态研究的主要文献,认为中国的城市形态研究目前主要分别集中于城市地理学、城市规划、建筑和城市设计等领域,尚未进行跨领域的研究。而从过去20多年美国相关研究进展来看,美国的城市形态研究趋向于多尺度下的多维度形态识别,即可分为景观生态、城市经济、城市交通、城市社区以及城市设计等五个维度,分别对应大区域、大都市区、次区域、社区和街区等五个尺度。这些多维度、多尺度的城市形态研究成果对制定城市公共政策有直接相关意义。美国城市形态研究的最新进展不仅可以为中国城市形态研究提供启示,也将为21世纪中国城市塑造更健康、可持续的城市形态提供借鉴。 Abstract: This paper reviews recent literature on urban form in both China and the USA. Based on the review in China, it shows that research on urban form in China mainly concentrates on ?elds such us urban geography, urban planning, architecture and urban design.The review in the USA reveals a multi-disciplinary, multi-scale, and policy-oriented agenda. Research involves five disciplines: landscape ecology, economic structure, transportation planning, neighborhood planning and urban design; these disciplines are in correspondence to five scales: regional, metropolitan, sub-metropolitan, neighborhood and blocks. Recent progress on urban form research in the USA will not only shed light on research contents, but also provide implications for the creation of healthier and sustainable urban form in China in the 21st century.关键词:城市形态;多维度;多尺度;公共政策Keywords: Urban Form; Multi-disciplinary Analysis; Multi-scale Analysis; Public Policy 作者:刘志丹,深圳大学建筑与城市规划学院,硕士研究生。 zhidanliu111@https://www.360docs.net/doc/488646563.html, 张纯,北京大学城市与环境学院博士后,北京大学-林肯研究院城市发 展与土地政策研究中心研究员。zhangch@https://www.360docs.net/doc/488646563.html,, zici0723@https://www.360docs.net/doc/488646563.html, 宋彦,深圳大学城市规划系教授,美国北卡罗莱纳大学教堂山分校城市 与区域规划系终身副教授。ys@https://www.360docs.net/doc/488646563.html,

城市意象视角下城市符号探析

城市意象视角下城市符号探析 摘要:城市符号代表城市市民对城市文化的认可,城市符号的意义在于使人们能够认识并了解这座城市,是促进城市发展的有效方式之一。本文从城市意象的角度进行城市符号的分析,分析了城市意象与城市符号的关系,并研究了边界、节点、标志物、道路和区域与城市符号的相关联,这些理论对城市符号构建有很强针对性和指导性。 关键词:城市;城市意象;城市符号 引言 在城市文化与城市经济互相促进、互相融合的现代社会,城市与城市之间的竞争成为一个国家或一个地区之间竞争的缩影。一个旗帜性的城市符号,能反映出城市本身的个性,更能很好的带动城市的发展。以城市内涵为核心,以城市特色和城市文化为主体,所构成的城市符号往往是以令人印象十分深刻的城市意象的五大要素为载体。 一、城市符号与城市意象的关系 凯文.林奇在《城市意象》一书对城市认知的研究具有启发性。书中分析了他对美国的三座城市所开展的意象方面的详细研究。在对城市意象分析的基础上,不但提出完整的城市意象调查方法,还建议人们从城市意象的五种要素进行意象感知,即:边界、节点、标志物、道路和区域,指出居民

主要以空间与路径的主导型两种方式构造他们脑海中的城 市意象地图[1]。 城市意象是城市符号的一种显现,两者之间存在着非常密切的关系,城市符号作为城市历史传统文化的积淀,为城市的稳定性奠定基础。 二、城市意象视角下的城市符号 在对构建城市符号的方式进行分析时,首先我们必须清楚城市符号是由什么要素构成的,必须清楚市民对什么样的城市符号元素感兴趣。在此基础上,分析出那些有代表性的要素最能提炼成城市符号。 总结起来,我们能够这样认为:有特色,又有空间结构性关系并且具有特殊意义三方面的特征,是构成城市意象的重要“因子”[2]。下面主要从林奇的《城市意象》中的五个要素从多层面多角度分析出要素的特色、关联与意义,从而从各要素中解读城市符号。 1. 城市街道与城市符号 有特色、有意蕴的道路是构成城市符号的元素之一。道路是一种空间关系,通过产生的空间构成新的视觉关系,进而丰富城市轮廓,增添城市特色,成为城市符号。 如北京的长安大街(图1.1),它是世界上最长、最宽的街道,也是中国最重要的一条街道,它建设于明代,是营建北京紫禁城、皇城以及内外城时最重要的道路,到目前为止,

城市空间形态解析

城市空间形态解析 摘要/城市空间形态设计是城市规划设计中其重要的组成部分。以香港为例,由城市概况说起,再详细介绍了不同发展阶段的城市规划设计与空间形态变化。将香港中环作为当地独具特色的街区,分时间段对各阶段的发展和地标性建筑物进行大致介绍。最终从香港的城市空间形态及规划中,得到启发。关键词/城市规划中国香港空间形态用地街区 前言 中国香港是亚洲繁华的大都市,地区及国际金融中心之一,条件优越的天然深水港,1842年至1997年是英国的殖民地,1997年7月1日回归中国。香港的主要产业包括零售业、旅游业、地产业、银行及金融服务业、工贸服务业、社会和个人服务业。香港把华人的智慧与西方社会制度的优势合二为一,以廉洁的政府、良好的治安、自由的经济体系以及完善的法治闻名于世。与内地很多城市相比,香港在社会经济发展很多方面有很多值得内地城市学习的地方。同时在城市规划方面,香港城市发展也有很多值得借鉴之处。 城市概况 香港位于东经114°15′,北纬22°15′,地处华南沿岸,在中国广东省珠江口以东,由香港岛、九龙半岛、新界内陆地区,以及262个大小岛屿(离岛)组成。香港北接广东省深圳市,南面是广东省珠海市万山群岛。香港与西边的澳门隔江相对61公里,北距广州130公里、距上海1200公里。此外,香港现有人口700多万,98%以上属于中国国籍。平均每平方公里为6340人,是世界上人口密度较高的地区之一。因其人多地少,填海造地成为香港扩展城市建设用地的重要方式之一。所以也成为香港的地每年都会下降3厘米的原因之一。香港三大部分的面积分别是,香港岛约81平方公里;九龙半岛约47平方公里;新界及262个离岛约共976平方公里,总面积约1104平方公里,仅大于全中国面积的万分之一,土地和水域的管辖总面积2755.03平方公里,水域率59.9%。香港的已发展土地少于25%,郊野公园及自然保护区的面积多达40%。 城市设计与空间形态结构发展历程 香港当局和政府历来重视香港的城市规划与城市设计,其城市结构和城市形态的发展是在城市规划和城市设计的控制和指导下有序地进行着。香港特殊的发展历史,客观上导致了香港城市空间形态呈现出多元文化和边缘文化的特征。 香港的城市规划和城市空间形态的形成和发展主要是经历了三个阶段。 第一阶段为初步发展阶段,1841年英国人强占了香港岛,并对香港进行大规模的开发建设。他们开发香港的主要目的是把香港建设成”自由贸易港城”。香港开埠时期正值英国维多利亚鼎盛时期,因而,这一时期香港的标志性建筑主要是维多利亚时代的产物。这一时期香港的城市空间形态深刻地刻下了英国殖民文

城市社会学研究前沿:场景理论述评

城市社会学研究前沿:场景理论述评(1) 摘要:随着后工业社会的来临,城市形态开始由生产型向消费型转变。随着城市形态的转变,以生产为基础的传统社会理论在解释城市更新与发展方面受到了挑战。为了应对这种挑战,新芝加哥学派提出“场景理论”,对这些问题 进行重新诠释。新芝加哥学派认为,场景的构成是“生活娱乐设施”组合。这些组合不仅蕴含了功能,也传递着文化和价值观。文化和价值观蕴含在城市生活娱乐设施的构成和分布中,并形成抽象的符号感和信息传递给不同的人群。正是这种不同文化与价值观的场景吸引着高级人力资本聚集,催生新兴产业,推动城市更新与转型。该理论以消费为导向,以生活娱乐设施为载体,以文化实践为表现形式,重塑后工业城市更新与转型路径。关键词:城市社会学;场景理论;新芝加哥学派作者简介:吴军,社会学博士,中共北京市委党校社会学教研部讲师,主要研究方向为城市社会学与城市政策。一、为什么要研究城市“场景”纵贯社会理 论的历史,解释城市发展的思维大体可以分为两种:一是从生产的观点来研究消费与居住,二是从人力资本的视角来分析工作与就业。这两种理论视角及其所形成的理论对工业社会的城市发展做出了贡献。其中,代表学者有亚当·斯密(Adam Smith)、卡尔·马克思(Karl Marx)、阿尔弗雷德·马

歇尔(Alfred Marshall)等。他们把土地、劳动、资本和管理作为生产要素,来解释城市发展,这些构成了社会理论最初的解释范式。到20世纪50年代,大批人口涌入城市,以制造业为代表的工业城市兴起,城市不断向外扩张,于是,有些学者认为,在解释城市发展的模式中,应该加入人力资本要素。这些学者把人力资本看作是推动城市发展的重要因素。持这种观点的代表学者有芝加哥大学经济学教授西奥多·舒尔茨(Theodore Schultz)和社会学教授詹姆斯·科尔曼(James Coleman)。他们认为,促进城市迅速扩张的重要原因已不是土地和资本存量的增加,而是人的技能与知识的提高。舒尔茨在美国经济学会第73届年会上阐释了人力资本概念,科尔曼在1988年《美国社会学杂志》上发表了《社会资本在人力资本创造中的作用》一文,标志着人力资本作为生产要素正式纳入社会理论研究议程。20世纪80年代末,随着后工业社会的来临,大批制造业从城市中心撤离,取而代之的是文化创意、休闲娱乐、高新技术和金融服务等新兴产业,城市形态开始由生产型向消费型转变。随着城市形态的转变,传统以生产为导向的社会理论已经不能完全解释城市发展,需要以消费为导向的一套新学术语法体系来对后工业城市的发展进行诠释①。在这样的背景下,“场景理论”(The Theory of Scenes)应运而生,它以消费为导向,以生活娱乐设施为载体,以文化实践为表现形式,推动着经济

21世纪中国大城市居住形态解析

深圳大学研究生课程论文 题目读书报告成绩 专业建筑学课程名称、代码居住建筑与社区 年级2014级姓名张帅帅 学号2140140525 时间2015 年1 月7日任课教师刘尔明

读《21世纪中国大城市居住形态解析》一书的报告21世纪,是中国大城市发展的重要时期,经济的腾飞,第三产业的兴起,交通、技术以及高科技信息产业进步在促使大城市向后工业化时期买进的同时,也将带来城市空间结构的不断变化。作为建筑学的一名学生,希望能通过理顺城市居住空间结构的发展为建筑设计提供合理的城市依据。《21世纪中国大城市居住形态解析》一书主要分为上篇——中国大城市居住空间布局与发展对策;中篇——中国大城市住宅层数的评价及发展策略研究;下篇——中国城市住宅的发展历程与展望。本文着重从中国大城市居住空间布局与发展对策篇来进行探讨。通过了解西方城市与居住空间的演进过程;分析中国大城市空间结构与居住空间的现状以及建设对策,来对城市的空间结构发展进行梳理,并以深圳为例,更加深入的获悉城市与居住空间发展的相关知识脉搏。 一、西方城市与居住空间的演进过程 背景: 18世纪下半叶爆发的工业革命,引发了城市形态的重大变革,以家庭经济为中心的传统城市格局被打破。前所未有的出现了大片工业区,商贸区。工人住宅区等城市智能区划。但也日益出现了人口爆炸、居住条件恶劣等问题,推进了对理想城市空间结构和城市形态的探索。 发展阶段: 1、20世纪60年代以前。 20世纪60年代以前的城市规划实践的演进中,城市与居住空间的互动是明显的,城市病及大城市人口过渡聚集促使城市空间结构及居住空间分布的调整,城市对居住空间的作用体现在以合理的城市空间结构带动居住空间的分布,在宏观城市空间结构框架下形成居住空间的良性发展格局。比如以柯布西耶为代表强调城市效率的城市集中主义(强调功能,控制城市用地,疏散城市中心,重视快速交通对城市空间结构的作用。主张以城市人口高密度、建筑低密度来解决城市问题,提供绿地、阳光和空气。在居住空间的建设上将日照、通风、绿地、人口居住密度作为权衡居住空间优劣的标准,提出利用高层住宅提高居住密度并空出大量绿地,从而改善城市的拥挤状况并提供优美的绿色环境。);和以霍华德的田园城市为代表重视人的生活的城市分散主义(把现代城市的种种弊端归咎于高度集中的城市形态,主张,分散和消解大城市形成,强调城市与自然的和谐共处。表现有1)大城市与卫星城共同形成的城市体系。2)对大城市沿交通线形成放射形结构),两种相互对立的城市结构理论。在居住空间的塑造上形成了截然相反的两种趋势:城市分散主义强调城市居住空间与自然环境融合,追求低密度的居住方式,在居住区位上希望通过控制城市中心人口密度,使过剩人口向城市郊区及卫星城疏散。并探讨了居住空间的多种分布模式,如卫星城、城市指状发展模式。城市集中主义倡导以人口低居住高密度和住宅高层低密度,集中城市居住人口,空出大量绿地以改善现代城市人与自然地关系,以高科技手段塑造现代城市的形态环境。 虽然这一时期大城市仍以单中心同心圆结构为主,但卫星城模式及指状城市结构的出现为合理的城市空间结构做出了有益的探索,并为以后西方城市空间结构的发展积累了必要的经验。

城市空间形态相关研究进展_周荣

中山大学学报论丛,2007年第27卷第12期 SUN Y ATSEN U N IVERSITY FORU M,V o l127N o1122007 城市空间形态相关研究进展* 周荣1,冯娴慧2 (1.佛山科学技术学院园艺系,广东佛山528000;2.华南理工大学,广东广州,510641) 摘要:近几年,国内外学者对有关城市空间形态进行了大量的的研究,本文主要从以下3个方 面对其研究进展进行总结归纳:空间形态类型的描述与分析、城市空间形态的演变过程与发展历 程分析、城市空间形态演变的影响因素与内在机制,并针对其研究结果进行分析评价。 关键词:城市空间形态;研究综述 中图分类号:文献标识码:A文章编号:1007-1792(2007)12-0295-04 一、城市空间形态类型的描述与分析 城市是人类聚集活动的中心,在漫长的城市发展过程中,人类创造出各种城市空间形态。关于城市空间形态分类,国内外理论研究方面存在许多不同的方法:按照城市建成区平面形状分类;按照城市演变历程分类;按照城市交通发展与道路网结构分类等等。 邹德慈(2002)根据建成区总平面外轮廓形状将城市空间形态分为集中型、带型、放射型、星座型、组团型和散点型六大主要类型。赵和生(1999)根据城市发展演变的历程,将其空间形态分为单核生长的同心圆式扩展模式、轴向生长的带状扩展模式、多核生长的延连扩展模式和多核生长的结构重组模式共4种类型。凯文#林奇(2001)根据城市的平面形状,将城市空间形态分为放射形(星形)、卫星城、线形城市、棋盘形城市、其他格状模式、巴洛克轴线系统式、花边式城市、/内敛式0城市、巢状城市共9种类型。刘易斯#芒福德(1989)将中世纪的城镇形态分为3种形式:罗马时代遗留下来的为长方形体系的街区空间形态;从一个修道院或城堡周围发展起来的圆形城镇;严谨棋盘形的殖民地城市形态。 通过分析,以上这些方法是相互关联的。如星形通常也是多轴线扩展式空间形态,集中式通常也是同心圆扩展式等。目前,在城市规划学术界较多采用的形态类型分析法是比较直观的、简单易行的/图解式分类法0[1]。综合上述的分类方法与各类特征,常见的城市空间形态主要有集中型、放射型、组团型和带型4种类型。 集中型空间形态(FocalM orphology)这种类型城镇是最常见的基本形式,即长期集中紧凑全方位发展状态,城市往往以同心圆式同时向四周扩展。城市活动中心多处于平面几何中心,属于单中心的城市空间形态。但是,形成密集团块状态的城市,人口密度与建筑高度不断增大,交通拥塞不畅,环境质量较差。 放射型(星型)空间形态(RadialM orpho l o gy)这种类型的城镇多位于地形较平坦,而对外交通便利的平原地区,有一个人口密集的多功能核心区,由此核心向外发散若干主干道,主 *收稿日期:2007-11-29 基金项目:广东省科技厅软科学项目5基于绿地布局生态机理的城市空间形态研究6 作者简介:周荣(1966-),女,佛山科技学院园艺系副教授、系副主任。

城市意象读后感

《城市意象》读后感 《城市意象》作者是凯文·林奇,美国人,任教于麻省理工学院建筑学院三十年之久,他帮助建立了城市规划系,并将之发展成为世界上最著名的建筑学院之一。 作为这学期的西方现代城市规划理论概论的作业,我认真的拜读了林奇《城市意象》的第一、三章,现将我从本书中得到的一点见解感受和领会报告如下。 凯文·林奇及其《城市意象》偏重于对城市环境认知的经验研究。他把城市空间的“意象”看作由路径、边沿、区域、节点和标志五种元素构成,企图以此揭示城市空间的本质。在该书中,作者选取了美国的三个城市作为对比研究,分别是波士顿、洛杉矶和泽西城。在书中的第一部分,他提出了环境形象、城市形象的可识别性和形象性等概念以及如何建立环境形象等问题。在本书的第三部分则主要是介绍城市形象的构成要素,包括道路、边沿、区域、节点和标志五个部分。 林奇认为城市中动的因素,尤其是人和人的活动,与静的因素同样重要。我们对于城市的感觉往往是断断续续的。零打碎敲的,还常与其他有兴趣的东西相混淆,几乎每一种感觉都在起作用。从中我们可以看出林奇强调城市中作为行为主体的人的作用,人与人的互动及其对于城市中静的因素——建筑、公路、标志等的认识构成了人们心中的城市形象。城市的形象是留存在人的内心里的,不同的人对于同一城市、同一地段的城市形象的理解都是各不相同的,只有属于同一群体,有着相似的人生经历、教育程度、文化背景的个体形成的城市形象才是部分相同的,有共通的一面。人们想要融入一个群体中,就必然需要与该群体有着相似的并且具有包容性的城市形象,即“公众印象”。林奇认为构成形象的过程是在观察者与被观察物之间的双向过程。作为观察者的我们在观察城市,需找城市的特征和标志,以形成对城市的意象;同时被观察物形成的是易于被我们所掌握的城市的特征和标志,帮助我们建立有关于城市的形象。在这种双向的交流与互动中,我们真正的了解了城市。 林奇认为环境形象可以分为三方面:识别、结构和意义。一个有效的形象首要的是目标的可识别性,这就称为“识别”。其次,形象必须包括目标与观察者,

城市外部形态

五大类城市地域形态五大类城市地域形态 城市地域形态,是指城市地域的轮廓形状,它是城市物质实体在空间上的投影。城市地域形态是在城市发展的各种动力作用下形成的,这些动力主要有:①对磁心的向心力;②沿交通线发展的轴向力;③外部吸引力(或城市离心力); ④用地等自然条件的影响力:⑤人为因素的改造力。这些动力有时是单独起作用,有时则是综合作用,从而塑造出各种各样的城市地域形态。纵观世界各地的城市地域形态,大体上可以分成五大类,即:团块状、带状、星状、组团式和一城多镇。 (一)团块状城市 城市地域呈同心圆状向外延展,城市地域形态呈团块状,一般为单中心城市。即使有一些伸展轴也较短,与城市地域半径的比值小于1.0。这种城市布局紧凑,有利于生产部门的协作和管理,节省用地,也使市政设施更加经济。 但团块城市发展到一定规模就会产生一系列弊病。随着城市地域呈同心圆状向外扩展,往往造成工业区和生活区层层包围城市,这在我国一些大城市工业布局中是一个较为普遍的问题。团块状城市是平原地区一种较常见的城市地域形态。如中国的成都、合肥,美国的华盛顿、堪萨斯城等。团块状城市如果受到地形等因素的影响,只向一侧延展而形成扇形城市地域形态。合肥市城市地域以老城为中心向外扩展,除了在东北面铁路外侧,城市规划中有意识保留其间农田和菜地,

其余三个方向都有延伸,形成新的建成区。 (二)带状城市 主要是在沿交通线发展的轴向力作用下形成的一种城市地域形态,也有的是在受到地形因素的影响或外部吸引力作用下形成的。城市生活和生产活动总有对交通条件的依存性,城市发展沿交通线(铁路、公路、河道等)向外扩展,最终形成条带状城市地域。此时,这些交通线便成为城市的发展轴。带状城市的外部形态是有两个相反方向的超长轴,与城市半径之比值大于1.6。我国南方河网地区以及沿铁路线的中小城市中,不少具有带状的地域形态,如常州、西宁、沙市等。日本筑波科学城的带状地域形态,该城为70年代规划建设的科学城,一条长达9公里的南北中轴决定了城市地域形态为带状,平行南北主轴,有两条高速干道,与境外高速公路接轨。 (三)星状城市 当城市的发展轴并非一条或平行的若干条,而是由3条以上相互交叉的轴线构成时,城市在沿交通线的轴向力和对磁心的向心力共同作用下,形成有3个或3个以上的超长伸展轴的星状地域形态。星状城市具有明显的向心性和离心性。我国的郑州、秦皇岛、嘉兴等为星状城市。嘉兴市星状地域示意图,嘉兴城在唐宋时建成的城区为团块状地域形态,明清时期,由于城区河道淤塞,不能通行漕运大船,城市沿环城河道向东、北两个方向伸展。1909年沪杭铁路通车,城市沿铁路迅速延展。解放初期,由于陆路交通发展缓慢,城市仍以沿河伸展为主。50年代中期至60年代初,工业发展迅猛,在城市外围形成大片工业飞地,城市地域呈松散状态。60年代以后,城市地域扩散进入相对稳定阶段,主要是以填充轴间空地为主。70年代后期,公路运输发展较快,城市开始转向沿路发展,以老城区为中心,沿四条对外公路及大运河伸展,各方向伸展长度为 2.5~4.3公里,城市地域演变为星状。 (四)组团式城市 城市由于受自然条件因素(如用地、河流阻隔等)的影响或在人为因素的作用下(主要是规划和控制),建成区以河流、农田或绿地为间隔、形成具有一定独立性的众多团块状城市地域形态,称为组团式城市。如我国重庆市市区,由于受山地地形和河流的制约,形成了有机疏散成组成团的地域形态。市区分解成市中区、江北、南岸、沙坪坝、大渡口、九龙口6个组团,它们之间以河流、山岭、冲沟、农田等自然物间隔,各自保持相对的独立性,就近生产生活,成为我国自然形成的组团式布局的典型实例。国外一些大中城市规划,采取有机疏散成组成团的思想,将城市市区分解成若干相对独立的、有一定功能的组团(或小城市),组团之间留有绿地相隔,形成多中心、开敞式的地域形态。如赫尔辛基市、

康泽恩城市边缘带研究述评及其本土化运用探析

119 2011年第10期 第27 卷 □ 王 敏,田银生,陈锦棠,龙 慧 1引言 康泽恩(M. R. G. Conzen)对城市形态的研究很大程度上受到早期德国地理学研究的影响,现有文献对这一影响过程已有详细的描述[1-2],这对梳理康泽恩城市形态研究方法和思想的缘由至关重要。早期的城市形态学是一门着重对城市地景进行分类、定性和解释的学科[3],而康泽恩则结合德国地理学的图形描绘方法和英国城镇的实例经验,研发了一套研究城市形态发展演变过程的方法和理论体系,形成了康泽恩学派。其理论的核心是通过研究三个“形态复合(FormComplexes)”的城市形态演变要素,即地平 康泽恩城市边缘带研究述评及其本土化运用探析 [摘 要]城市边缘带是康泽恩城市形态学流派极为重要的研究对象。国外现有的文献大多是从回顾其理念发展历史开始,总结边缘带的形态特性及其与城市发展特殊历史时期的关联性;且对边缘带的研究呈现出从宏观描述演进到微观和量化的层次。这一理论在我国也有一些实践运用,但不同文化背景下的运用要适当调整才能适应我国国情,使之本土化。对其的述评和本土化运用探析,对于完善中国的基础城市设计理论、建立历史保护区规划指导原则和制定景观管理的控制性规划等都有着重要的意义。 [关键词]城市形态;城市边缘带;本土化运用 [文章编号]1006-0022(2011)10-0119-05 [中图分类号]TU984.191 [文献标识码]B Conzen Urban Fringe Belt Research Review and Its Localization/Wang Min, Tian Yinsheng,Chen Jintang, Long Hui [Abstract] Urban fringe belt is an important part of Conzen urban morphology research. Overseas literature usually reviews concept development, summarizes fringe belt characters and their relationship with urban development; its research has progressed from macro to micro and quantified level. The theory was used in China in some cases, but need to be adjusted for Chinese facts. Its review and theoretical localization is significant to integrating China’s fundamental urban design theories, establishing historical district preservation planning rules and regulatory plans for landscape management.[Key words] Urban morphology, Urban fringe belt, Localization 面(Ground Plan)、建筑形态(BuildingForm)、建筑与土地使用(Building andLand Utilization)[4]来探讨城市物质环境和人文历史的演变历程。其中城市边缘带(Fringe Belts)是康泽恩城市形态学研究及其理论的重要组成部分[5]。在欧美等西方国家中,城市边缘带的研究对于限制城市过快发展,维护城市生态效益起到了积极的作用。 目前中国对城市边缘带的研究有所涉及,存在片面理解和错误运用的现象。城市边缘带理论对于城市化高速发展的中国,有着非常深远的意义,因此有必要对其理论进行梳理和全面解读。 [基金项目]国家自然科学基金项目(50878086、40971096),广东省自然科学基金项目(8151064101000052)