《游褒禅山记》练习题及答案

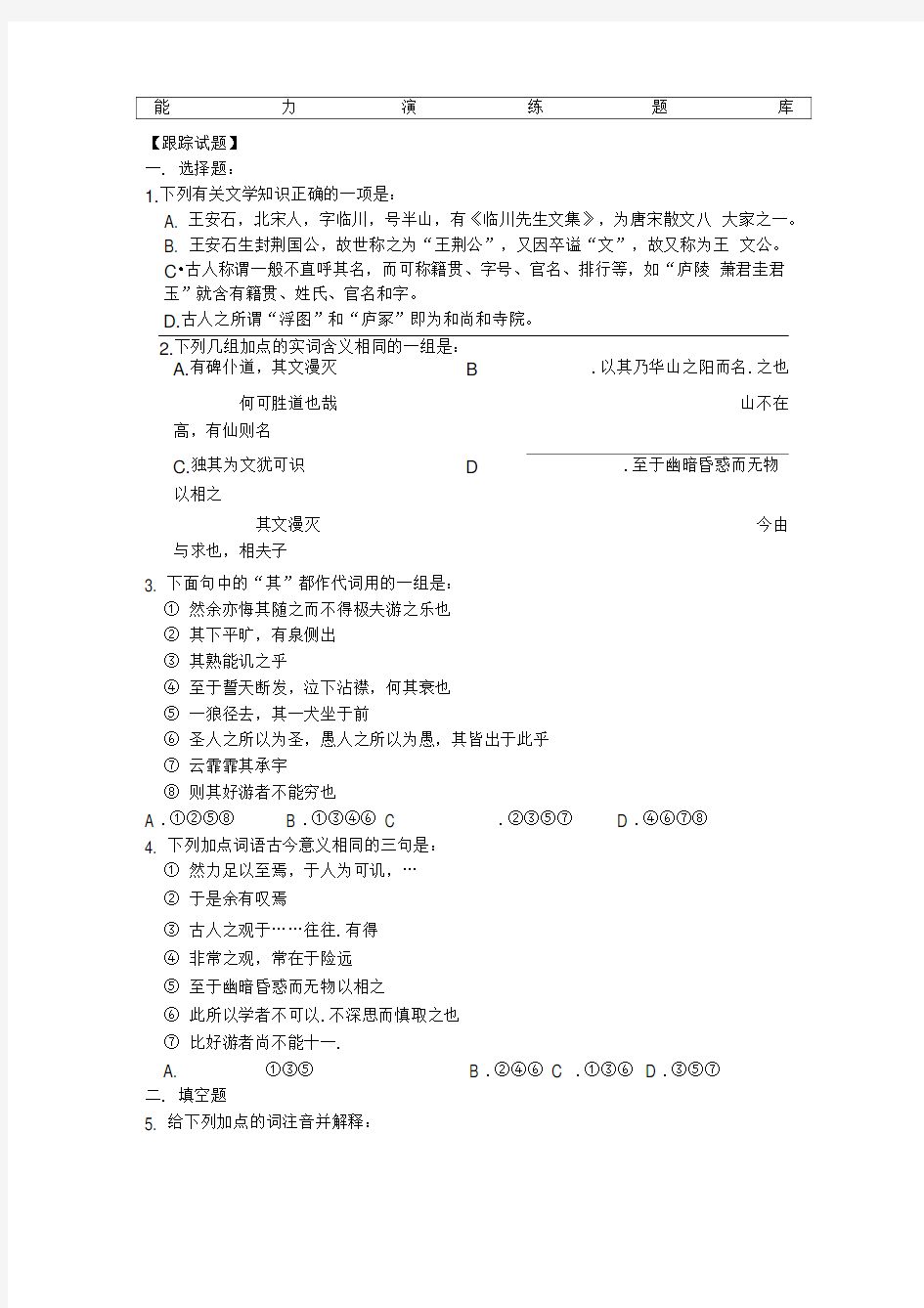

【跟踪试题】

一. 选择题:

1.下列有关文学知识正确的一项是:

A. 王安石,北宋人,字临川,号半山,有《临川先生文集》,为唐宋散文八大家之一。

B. 王安石生封荆国公,故世称之为“王荆公”,又因卒谥“文”,故又称为王文公。

C?古人称谓一般不直呼其名,而可称籍贯、字号、官名、排行等,如“庐陵萧君圭君玉”就含有籍贯、姓氏、官名和字。

D.古人之所谓“浮图”和“庐冢”即为和尚和寺院。

2.下列几组加点的实词含义相同的一组是:

A.有碑仆道,其文漫灭

B.以其乃华山之阳而名.之也

何可胜道也哉山不在高,有仙则名

C.独其为文犹可识

D.至于幽暗昏惑而无物

以相之

其文漫灭今由与求也,相夫子

3. 下面句中的“其”都作代词用的一组是:

①然余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

②其下平旷,有泉侧出

③其熟能讥之乎

④至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也

⑤一狼径去,其一犬坐于前

⑥圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎

⑦云霏霏其承宇

⑧则其好游者不能穷也

A .①②⑤⑧

B .①③④⑥

C .②③⑤⑦

D .④⑥⑦⑧

4. 下列加点词语古今意义相同的三句是:

①然力足以至焉,于人为可讥,…

②于是余有叹焉

③古人之观于……往往.有得

④非常之观,常在于险远

⑤至于幽暗昏惑而无物以相之

⑥此所以学者不可以.不深思而慎取之也

⑦比好游者尚不能十一.

A. ①③⑤ B .②④⑥ C .①③⑥ D .③⑤⑦

二. 填空题

5. 给下列加点的词注音并解释:

① 今所谓慧空禅院者,褒之庐冢.也 ② 由山以上五六里,有穴窈 然 ______ 义 ________

③ 今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也 音 ④ 则

或

咎

其

欲

音 ______ 义 ________

⑤

有志

与力,而又不随以怠

音

______ 义 ________

6. 解释下列加点词的词类活用情况和在句中的含义:

阅读下面一段文言文完成7-10题:

于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以 其求思之深而为不在也。夫夷以近则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、 瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志 矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于 幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为 有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎 ?此余之所得也。

余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉! 此所以学者不可以不深思而慎取之也。

7. 下列各各组加点的词解释各不相同的一组是:

A. 古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得

而世之奇伟、瑰怪、非常之心 此则岳阳楼之大观也

B. 古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得_

此余之所得也

君为我呼入,吾得兄事之

C. 何可胜道也哉

此所谓战胜于朝庭

吾观夫巴陵胜状,在洞庭一湖

① 唐浮图慧褒始舍.于其址 ___________

② 以故其后名之曰“褒禅” ___________ ③ 由山以上五六里,有穴窕然 __________ ④ 则其好游者不能穷.也 ____________ ⑤ 其进愈难,而其见愈奇 ____________ ⑥ 不出,火且尽— _______________

⑦ 后世之谬其传而莫能名者 ___________ ⑧ 火尚足以明也 ______ ⑨ 而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也 ⑩ 尽吾志而不能至者

______

【提高试题】

活用为 ___________ 含义 ________

活用为 ___________ 含义 ________ 活用为 ___________ 含义 ________ 活用为 ___________ 含义 ________

活用为 ___________ 含义 ________

活用为 ___________ 含义 ________

活用为 ___________ 含义 ________ 活用为 ___________ 含义 ________

活用为 含义

活用为 ,含义

D. 夫夷以近则游者众今操芟夷大难,略已平矣

台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美

8. 下列句中加点的虚词含义和用法相同的一项是:

A. 夫夷以近则游者众;险以远,则至者少

B. 其孰能讥之乎?此余之所得也

C. 有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也_

D. 有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之

9. 对上面两段文字分析不正确的一项是:

A. 文中托古言事,更增加了立论的力度。这一点和韩愈《师说》中开头便言“古之学者必

有师”有相似之处。

B. 文中以景喻物,用“世之奇伟、瑰怪、非常之观”比喻某种最高成就的境界。而这种境

界不是每个人都能达到的。

C?“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎”指出只要“尽吾志”,虽然不能达到目的,也可以无讥无悔。

D.这两段文字紧相承接,最后得出一个结论:“学者不可以不深思而慎取之也”。

10. 下列不属于“此余之所得也”的“得”这一项的是:

A. 世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。

B. 故非有志者不能至也

C?然力不足者,亦不能至也

D.有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。

四. 阅读下面王安石的《答司马谏议书》,完成11-14题:

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复自辨。重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

盖儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官,生事,征利,拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固前知其如此也。

人习于苟且毋非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众够为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度,度义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣,如曰今日当一切不事事,守前所为而已,贝U非某之所敢知。

无由会晤,不任区区向往之至!

注:本文是王安石任宰相推行新法后,写给反对派司马光(字君实)的第二次回信。两人

通信主要是争论变法改革的问题。

11. 下列各组加点词用法相同的一组是:

A. 某启:昨日蒙教/至和元年七月某日,临川王某记

B. 如曰今日当一切不事事/季氏将有事于颛臾

C. 议法度而修之于朝廷/邹忌修/八尺有余

D. 至于怨诽之多,则固前知其如此也/秦孝公据崤函之固,拥雍州之地

12. 下列各句的理解不正确的一项是:

A. “窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合”王安石自言与司马光交情很好,但在政

治上却常有不同意见。

B. “今君实所以见教者,以为侵官,生事,征利,拒谏,以致天下怨谤也”这一句概括了司马光来信中指责王安石变法的话。

C. “人习于苟且毋非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众够为善”这一一表明王安石对当时士大夫苟且偷安、墨守成规、随和世俗的不满。

D. “无由会晤,不任区区向往之至”表明王安石因工作很忙而不能与司马光见面的慊意。

13. 下列各句不属于王安石变法的一项是:

A.名实已明,而天下之理得矣 B 。议法度而修之于朝廷

C。辟邪说,难壬人 D 。为天下理财,

14. 对本文的内容解说不当的一项是:

A. 第一段是向对方解说上次回信简短而这次又“具道所以”的原因。

B. 第二段是取守势,针对司马光来信的指责进行辩驳。先高屋建瓴地确立了一

条双方均应遵循的议事原则:名实相符。

C?第三段转守为攻,批评当时保守势力的流弊,表明自己将大有作为。

D. 第四段以自谦结尾,不失赠答之礼。

【创新试题】

五.下面一段文言文,读后请完成15-16题

一日讲席,群臣退,帝留安石坐,曰:“有欲与卿从容论议者①。”因言:“唐太宗必得魏徵,刘备必得诸葛亮,然后可以有为,二子诚不世出之人也。”安石曰:“陛下诚能为尧、舜,贝U必有皋、夔、稷、离;诚能为高宗,贝U必有傅说。彼二子皆有道者所羞,何足道哉?以天下之大,人民之众,百年承平,学者不为不多。然常患无人可以助治者,以陛下择术未明,推诚未至②,虽有皋、夔、稷、离、傅说之贤,亦将为小人所蔽,卷怀而去尔。”帝曰:“何世无小人,虽尧、舜之时,不能无四凶。”安石曰:“惟能辨四凶而诛之,此其所以为尧、舜也。若丄四凶得肆其谗慝,则皋、夔、稷、离亦安肯苟食其禄以终身乎?③”(选自《宋史?王安石传》)

注:文中“皋、夔、稷、离、傅说”均为古代贤臣,“四凶”是传说中尧、

舜时代的四大坏人。慝,音te,邪恶。

15. 翻译文中划线的句子:

①____________________________________________________________________

②____________________________________________________________________

③____________________________________________________________________

16. 王安石擅长反驳论辩。如文中“帝曰:‘何世无小人,虽尧、舜之时,不能无四凶。'宋神宗有意为王安石对自己的批评而辩解,但王安石即以宋神宗的话题另出新论,令人信服。这种论辩思维很值得我们学习。试以此为例,以一两句话反驳下面两种观点。

①人人都说诸葛亮聪明而又严谨,其实他也有错用马谡失街亭的失职和愚蠢。

②冬天太冷,夏天太热,要是一年四季都是春天该多好。

【参考答案】

1. A

2.D

3. A

4. C

5.① zhong 坟墓②yao 深远

幽暗③hua 同花

④jiu 责怪⑤dai 松懈

6. ①_名词活用为动词,含义筑舍定居

②名词活用为动词,含义命名

③名词活用为动词,含义向上走

④形容词活用为动词,含义走到尽头

⑤动词活用为名词,含义见到的景象

⑥副词作动词,含义燃尽

⑦形容词活用为动词,含义弄错

⑧形容词活用为动词,含义照明

⑨副词活用为动词,含义尽情享受

⑩形容词活用为动词,含义用尽

7. C 8.A 9.D(两段话各有一个结论)10.A 11.A 12.D

13.A 14.C

15. ①还有想和你认真仔细商量的。

②但还担心没有人能帮助您治国的原因是因为您选择的治国方法不明确,推行的诚心还不够真诚。

③如果使四凶能够放纵他们邪恶之心,那么皋、夔、稷、离又怎么会苟且享

受奉禄而过完此身呢?

16. 略

游褒禅山记教学设计 优质课一等奖

《游褒禅山记》教学设计 《游褒禅山记》是必修二第三单元中第三篇课文,本单元为古代山水游记类散文,作品多以作者游玩经历中所见所感综述成文,由于散文故事情节性弱行文恣意洒脱加之对文言的厌烦恐惧心理使得高一学生对游记类散文敬而远之。有效地引导学生从思辨的角度深入文本,体会景中蕴含的情感与哲理,感悟文章严谨的行文与作者高尚的情操对培养学生综合思辨能力提高文言阅读兴趣大有裨益。 【三维目标】 (一)知识与技能 1.了解王安石及其作品的有关常识。 2.掌握重要文言字词及文言现象。 (二)过程与方法 1.利用注释、工具书疏通文字,教师进行点拨、解难。 2.通过学生合作教师引导,理解作者“有志”“尽吾志”的观点。 3.重视诵读,落实背诵要求,联系学习过的实词的意义和用法,温故知新。 (三)情感态度与价值观 学习作者“尽吾志”和做学问“不可不深思而慎取”的治学态度,明白其借鉴意义。 【教学重难点】 1、理清文章思路 2、学习文章“因事见理”的写作手法 3、学会用质疑批判的目光看待问题 【教学课时】:2课时 【教学过程】 一、导入新课——人生若只如初见 “水是眼波横,山是眉峰聚”,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,灵

动的山山水水给了我们飞扬的思绪和无尽的感慨。被誉为“十一世纪的革命家”的王安石在游褒禅山时有什么样的发现与收获呢,带着问题怀着期待让我们一起走进《游褒禅山记》。 二、疏通文本——字斟句酌为哪般 1、齐读文章,纠正易错字音 2、整体感知文章,梳理文章脉络 游山——游洞——感叹——感悟——补记 3、通过导学案检测学生对重要实词虚词掌握情况,对学生不懂的实 词采取生问生答的抢答模式 4、教师总结“其”的用法 三质疑探究——奇文共赏疑义相析 1、为什么说《游褒禅山记》不是“合格”的游记散文? (设计思路:在题解中介绍游记类文体并分析游记类问题的特征后,不难发现文章“即事说理”的特点,让学生学会用批判性的思维去分析文本,为后面深入分析文本做准备。) 预设:其一,文章山水描摹过少 其二,作者半途而废未得风景 其三,议大于叙文体不符 2、王安石在山道旁看到什么?表现出王安石什么特点? (设计思路:让学生抓住文本,深入分析文本,体会作者情感态度) 预设:有碑仆道,其文漫灭,表现出王安石细心谨慎的特点

(完整版)《游褒禅山记》学案(有答案)

《游褒禅山记》学案 王安石(1021——1086),字介甫,晚号半山,卒谥文。北宋临川人,政治家、思想家、文学家。仁 宗庆历二年中进士,嘉祐三年上万言书,提出变法主张。在政治上强调“权时之变”,反对因循守旧,客观上有利于生产力的发展,被列宁称为“中国十一世纪的改革家”。在文学上也有很高的成就,他 博古好问,不迷信子古人,主张为文要有“补于世”,散文雄健峭拔,诗歌遒劲清新,诗文思想同政 治主张是一致的。著作收入《临川先生文集》背景资料: 公元1051—1054年,王安石任舒州(现安徽潜山县)通判,1054年(宋仁宗至和元年)4月,辞职回家探亲,归途游览了山峦起伏,有泉有洞,风景秀美的褒禅山,同年7月以追记形式写下此文。1、王安石,字介甫,北宋时临川人,他的散文雄健峭拔,在文学史上被称为“唐宋八大家”之一, 他的著作收在《临川先生文集》。 2、《游褒禅山记》中的“记”是指记叙性文体。古代一种散文体裁,这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛.它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,可以抒发情怀抱负,阐述某些观点。故又称“杂记”.在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分. 3、把课文注解中的生字词注到正文中去。 褒bāo禅chán山卒zú庐冢zhǒng 谬miù窈yǎo然怠dài 咎jiù 瑰guī怪无物以相xiàng之胜shēng道慎shèn取深父fǔ 4、熟读全文,梳理各部分思路。 第一课时 一、朗读全文,整体感知 本文是游记,游记主要集中在第(1-2 )段落。作者参观游览的三个点是:仆碑→前 洞→后洞。从全文看,作者是先写游记再(说理)的。 二、自主学习 自主学习第1段(解释括号内的字的意思) 褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍(筑舍定居,名作动词)于其址,而卒(死)葬之;以(因为)故其(他)后名(命名,名作动)之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也(判断句,……者……也)距其(它的)院东五里,所谓华山洞 者(判断句),以(因为)其乃(是)华山之阳(南面,山南水北)名(命名,名作动)之(它)也。距洞百余步,有碑仆道,(倒下)其(它 1

《游褒禅山记》教学设计3.doc

《游褒禅山记》教学设计3 - 2.通过学生合作讨论,指导学生从课文因事见理、叙议结合、前后照应的写法入手,弄清文章的内容和结构,理解作者有志尽吾志的观点。 3.重视诵读,落实背诵要求,联系学习过的实词的意义和用法,温故知新。 (三)情感态度与价值观 学习作者尽吾志和做学问不可不深思而慎取的治学态度,明白其借鉴意义。 【教学重点】 学习即事明理的写法,指导学生理清记叙和议论的呼应关系,研习第三段。 【教学难点】

课文因事见理、叙议结合、前后照应的写法,及乃道盖文多义词辨析,名词、形容词的意动用法。 【教具准备】多媒体投影、课件,印发《游褒禅山记》课堂练习。 【课时安排】3课时 【教学步骤】 第一课时 【教学要点】简介作者与课文,学生分小组合作,积累文言词语、句式。 【教学过程】

一、导语设计 在初中我们学过用文言文写作的游记有《小石潭记》、《醉翁亭记》等,这些游记共同的侧重点是什么呢? 那就是抓住景物的特点,浓笔重彩、精描细绘,表现山水之美。 我们今天学习王安石的《游褒禅山记》(板书)这篇游记与我们学习过的那些游记不同,它不重在表现山水之美,而是在记游的基础上,用酣畅的笔墨进行大量的议论,记游实际上是个引子,说理才是全文的中心学习这类游记有助于同学们提高思维的能力为此我们共同来研究王安石的《游褒禅山记》。 二、解题(简介作者及课文) 学生读注释①,了解作者及课文,教师补充。 本文是王安石34岁时在任舒州通判时写的一篇游记,借游生议,说明要成就一番事业,除了要有一定的物质条件外,更需

要有坚定的志向和顽强的毅力,并提出治学必须采取深思而慎取的态度。 神宗熙宁二年(1069)任参知政事,次年任宰相在神宗支持下,制定并推行农田水利、青苗、均输、保甲、免役、市易等新法,使国力有所加强支持王韶取得熙和等州,改善对西夏的作战形势王安石拜相,他不顾保守派的反对,积极推行新法传有天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤的观点,这跟本文尽吾志也而不能至,可以无悔矣的观点是一致的因遭到反变法派的猛烈攻击,于熙宁七年(1074)罢相,次年再为相熙宁九年再次辞去相位,退居江宁(现在江苏南京),潜心学术研究和诗文创作(王安石的词教辅《菩萨蛮》)封舒国公,又改封荆国公,故世称荆公。 元祐元年(1086)司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世卒谥文,故又称王文公。 王安石在文学上也是个革新派他是欧阳修倡导的北宋诗文革新运动的积极参加者,反对北宋初年浮靡的文风,主张文章务为有补于世他的诗文多为揭露时弊,反映社会矛盾之作,体现了他的政治主张和抱负他的散文雄健峭拔,在唐宋八大家中独树一帜,诗歌遒劲清新,词虽不多而风格高峻他的作品今存《临川集》、《临川集拾遗》等。

游褒禅山记知识点归纳

《游褒禅山记》知识点梳理 一、通假字 长乐王回深父。父,通“甫”,古代对男子的美称。 二、古今异义 ①比好游者尚不能十一(古义:十分之一。今义:基数词。) ②至于幽暗昏惑而无物以相之(古义:到底,达到,动词。今天:表示另提一事,关联词。) ③于是余有叹焉(古义:(于是,对此)在这个时候。今义:由于这个、因此。) ④而世之奇伟瑰怪非常之观(古义:不同寻常。今义:特别,副词。) ⑤此所以学者不可以不深思而慎取之也(古义:治学的人、求学的人。今义:有专门学问的人。) 三、一词多义 1.道 ①有碑仆道(道路,名词) ②何可胜道也哉?(说,动词) 2.名 ①以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也(命名、取名,名词作动词) 后世之谬其传而莫能名者(说出名字,名词作动词) 3.其 ①以故其后名之曰褒禅(那,代词,指代慧褒埋葬的时间) ②距其院东五里(那,代词,指代慧空禅院) ③独其为文犹可识,曰“花山”(它,代词,代仆碑) ④问其深,则其好游者不能穷也(前“其”,代词,代“穴”;后“其”,代词,代好游者) ⑤盖其又深,则其至又加少也(前“其”,它,代词,指代后洞;后“其”,那些,代词,代游客) ⑥以其乃华山之阳名之也(它,代词,指华山洞) ⑦既其出,则或咎其欲出者。(前一个“其”,结构助词,不译;后一个“其”,那个,指示代词) ⑧而予亦悔其随之(自己,代词,指作者) ⑨以其求思之深而无不在也(他们,代词,指代“古之人”) ⑩其孰能讥之乎?(难道,语气助词,表反问语气) 4.以 ①以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也(因为,介词) ②余与四人拥火以入(连词,相当于“而”,表修饰) ③余之力尚足以入,火尚足以明也(用来,介词) ④夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少(连词,相当于“而”,表并列) 5.之 ①而卒葬之(代词,这里) ②以故其后名之曰“褒禅”(代词,它,代指华山) ③褒之庐冢也/以其乃华山之阳名之也(结构助词,的) ④而余亦悔其随之(代词,他) ⑤古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得(结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性)

《游褒禅山记》教学反思_教学反思

《游褒禅山记》教学反思 《游褒禅山记》这一课已经教学完毕,大家是否有什么要反思的呢?下面是橙子为大家收集的关于《游褒禅山记》教学反思,欢迎大家阅读! 《游褒禅山记》教学反思【1】过去的文言文教学,为了教得踏实、放心,大多老师都会大量地讲解文中出现的文言字词,甚至有的还逐字逐句翻译,否则也一定会要求学生背诵译文。在新课程背景下如何教文言文,笔者在认真钻研新课程理念以及广泛地吸取专家、名师的课改经验后,设计了这样一个课例——诵读·积累·扎实这个教学设计是在实施高中新课程改革的的基础上形成的。我认为,课改就是改课。作为课改的一线教师,只有将课改落实到课堂上,才能将课改改到深处。因此,尝试新颖、实用的教法是新课程背景下教师必须努力做到的。以下我以高一必修二第三单元的第10课《游褒禅山记》为例谈谈在新课程背景下我对文言文教学的看法。 诵读是前提 诵读是学习文言文的重要方法。要学好文言文,最好的方法就是把“读”摆在首位,在教学中要突出朗读教学。因此,本课文的教学就很注意了这一点。教师范读的有3次(全文范读,段落范读),学生齐读有四次(全文齐读,段落齐读),自由读有2次,背诵3次(,课下自己背诵、课堂自由背诵、课堂全体背诵)。几个来回下来,自觉1 / 5

的学生可以达到熟读成诵,懒一点的学生也能熟读。通过这样的诵读教学,基本上消除了学生对文言文的“恐惧”。 积累是关键 新课程的文言文教材,课文的注解几乎覆盖了将近80%的语句。因此文言文得教学,应立足于学生课前自主学习,教师根据课堂问询,将发现的问题变为教学中的重、难点,进而有针对性的讲解。经过自学以后的学生不希望老师再将社科涉及到的所有文言字词在课堂上繁琐的列讲,而是最希望老师能讲一些和课文相关而自己又不知道的知识。因此,教师只应当强调课文中出现的一些值得重点掌握的字词而去掉一些已经不用的词汇以及生僻的词汇。因为一些重现率很低的词汇是不必要求记住的。这样学生在学习少数重点词汇中一课一得,日积月累,积少成多。此教学设计正是基于这样的认识,所以每段只选取了一些重要的词汇以及句式在课堂上讲解。 趣味是目的 虽然说文言文教学是古汉语教学。但文章能流传至今必定有其鲜活的生命力,即作者的情感态度。所以文言文教学既要抓“言”(通假字、词类活用和特殊文言句式),又要抓旨,只有认真领会作者的情感态度,才能体味文中作者的“趣味”,以提高人文素养。而本文作者即事明理意在表明:没有大志而畏于艰险的人,是不能够深入险境而窥视到异观的。明白“尽志无悔”才是学习这篇文章最根本的目。 所以,我觉得: 2 / 5

《游褒禅山记学案及答案

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 《游褒禅山记学案及答案 高高一一语审审核核人语文人文教教学学案授授课课时案((一时间间一))备备课课人人课课型型新新课课第第 1 1 课课时时课课题题游游褒褒禅禅山山记记学学目目习习标标 1 1. . 认教教学教教学认识学重重点学难难点识作作者点: : 理点: : 1 1. . 认者尽尽吾理解解文认识吾志文章识作志的章中中的作者者的思的重重点尽尽吾思想想。 。 2 2. . 了了解点词词语语和吾志志的解借借游和句句子的思思想游记的意记抒意思 2 2. . 了了解抒发思。 。 解借发议议论论的的写写法法。 。 子的想。 。 借游游记记抒抒发发议议论论的的写写法法。 。 1 / 11

自自学学导导读读 1、作者简介 2、给褒褒禅禅相相( ( 给下(())胜下列列字胜((字注注音音。 。 ))庐庐冢冢(())圭圭(())谬))父谬((父(())窈))窈然然(())怠怠(())惑惑(())合合作作探探究究(三)整体感知 1、梳理本文思路 2 2、、之之庐庐冢研研读冢也读第也有第一有碑一段碑仆段仆道解解释道释词词语语始始舍舍于于此此其其文文漫漫灭灭特特殊殊句句式式今今所所谓谓慧慧空空禅禅院院者者,,褒褒学学生生齐齐读读第第一一段段,,同同时时思思考考: : 这这一一段段依依次次记记述述((每每个个空空格格只只填填一一个个字字)): : 山山之之、、山山之之、、山山之之、、山山之之。 。 什么么要特别介介绍绍褒褒禅禅山山的的语语句句有有哪哪些些??为为什要特别提提到到仆仆碑碑和和仆仆碑碑上上的的文文字字??22、、研研读读第第二二段段

游褒禅山记中“其”地用法

游褒禅山记中“其”的用法 王安石在寥寥五百多字的《游褒禅山记》中,用了二十个“其”字,这在古人著作中很少见的,很有研究一下的必要。现依照课文顺序,把有“其”字的地方罗列出来,编上,加以解释,并顺便说说“其”的一些用法。 褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍于其(1)址,而卒葬之。 以故其(2)后名之曰“褒禅”。 距其(3)院东五里,所谓华山洞也,以其(4)乃华山之阳名之也。 距洞百余步,有碑仆道,其(5)文漫灭,独其(6)为文犹可识曰“花山”。 其(7)下平旷,有泉侧出,…… 问其(8)深,则其(9)好游者不能穷也。 入之愈深,其(10)进愈难,而其(11)见愈奇。 然视其(12)左右,来而记之者已少。 盖其(13)又深,则其(14)至又加少矣。 既其(15)出,则或咎其(16)欲出者,而余亦悔其(17)随之而不得极夫游之乐也。 以其(18)求思之深而无不在也。 其(19)孰能讥之乎? 后世之谬其(20)传而莫能名者,何可胜道也哉! 古汉语的“其”,是个非常活跃的词,它既可以用作实词,也可以用作虚词。

“其”用作实词,主要的作用是用作代词,既可以用作人称代词,也可以用作指示代词。 “其”用作人称代词,最通常的是用作第三人称代词,它可以用在名词之前。表示领属关系,可译为他的、他们的、她的、她们的、它的、它们的。 上面“其”的(1)(5)(7)(12)都是称代第三人称。(1)始舍于其址:译作,最初在它的山脚下建筑庐舍定居下来。“其”代华山的。(5)其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”:译作,它上面的碑文已剥蚀得模糊不清了,只是从它上面残留的字还勉强可以辨认出“花山”的名称。“其”代仆碑的。(7)其下平旷:译作它的山脚下土地平旷宽广。“其”代华山的。(12)然视其左右,来而记之者已少:译作,可是看看它的左右洞壁,来到这里,并且在洞壁上题字记游的人已经很少了。“其”代后洞的。 “其”用作第三人称代词,还可以做作为造句成分的主谓结构的主语或用作动词的间接宾语或介词的宾语。 (4)以其乃华山之阳名之也:译作,是因为它是在华山的南面,才叫它为华山洞。“其”在这里是作为“其乃华山之阳名之也”这个主谓结构的主语,只能译作“它”,不能译作“它的”。(6)独其为文犹可识曰“花山”的“其”也是作为“其为文”这一主谓结构的主语,应译作“它上面”不译作“它上面的”。(18)以其求思之深而无不在也:译作,是因为他们探求得深入而且广泛。“其”是“其求思之深……”这一主谓结构的主语,应译作“他们”。类似的用法还有《狼传》中的“儒谓受人恩而不忍背者,其为子必孝”。翻译出来就是:儒家说受人恩而不忍心背叛的,他做儿子必定孝顺父母。“其”是“其为子必孝”这个主谓结构

文言文固定搭配(学生版)

文言文固定搭配 一、“以为”、“以……为” 1、译为“以为”、“认为” 例:而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。(《石钟山记》) 2、相当于“以之为”,译为“把……当做……”。 例:虎视之,庞然大物也,以为神。(《黔之驴》) 例:必以长安君为质,兵乃出。(《触龙说赵太后》) 例:夫以铜为鉴,可正衣冠。(《新唐书·魏征传》) 例:至丹以荆轲为计,始速祸焉。(《六国论》) 3、译为“认为(觉得)……怎么样”或“认为(觉得)……是……”。 例:(满座宾客)以为妙绝。(《口技》)——(满座的宾客)认为它(口技)奇妙极了。(按:“以为妙绝”,即“以(之)为妙绝”,原句省略“以”的宾语“之”。) 二、“所以” 1、表原因,译为“……的原因”、“……的缘故”。 例:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。(《前出师表》) 例:此所以学者不可以不深思而熟虑也。(《游褒禅山记》) 例:此世所以不传也。(《石钟山记》) 2、“用来……的办法”或“用来……的”,用来表示手段、方法、根据、工具等。 例:此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。(《前出师表》) 例:先王之所以为法者,民也。(《吕氏春秋·察今》) 例:师者,所以传道、授业、解惑也。(《师说》) 3、“之所以”,只能用来表示原因。 例:强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。(《廉颇蔺相如列传》) 例:圣人之所以为圣,愚人之所以为愚。(《师说》) 例:子墨子亦曰:“吾知子之所以距我,吾不言。”(《公输》) 第页共4 页

三、“如……何”、“奈……何”、“若……何”(如何,奈何,若何),表示疑问语气。 1、可译为“怎”、“怎么办”、“怎么样”或“怎么对付”等。 例:王曰:“取吾璧玉,不予我城,奈何?”(《廉颇蔺相如列传》) 例:沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”(《鸿门宴》) 2、如果将“如何”(或“奈何”、“若何”)二字拆开,当中夹进名词或代词,就形成表示疑问的凝固格式“如……何”、“奈…… 何”、“若……何”,这种格式可用“对(拿、能)……怎么样(怎么办)”来对译。 例:以君之力曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》) 例:如太行、王屋何? 例:国不堪贰,君将若之何? 3、有时,“如何”、“若何”又变作“何如”、“何若”的形式,可以作为疑问形容词用,译作“怎么样”。 例:(樊哙)曰:“今日之事何如?”(《项羽本纪》) 四、“何以……为”,表示疑问语气。 1、译为“要(拿、用)……做(干)什么呢”或译为“怎么(为什么)用得着……呢”。 例:匈奴未灭,何以家为?(《汉书·霍去病传》) 例:如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(《项羽本纪》) 例:项王笑曰:“天之亡我,我何渡为?”(《项羽本纪》) 2、“何以……为”中的“何”字,有时换作“奚”、“恶”;“以”字有时换为“用”字,这样便形成“奚以……为”、“何用……为”等形式,意义不变。 例:奚以之九万里而南为?(《逍遥游》) 五、“何……之有”,表示反问语气。译为“有什么……呢”或“有什么……的呢”。 例:譬如以肉投馁虎,何功之有哉?(《信陵君列传》)——这好比是把肉投给饥饿的老虎一样,有什么功效呢? 例:姜氏何厌之有?(《郑伯克段于鄢》)——姜氏有什么满足呢? 例:宋何罪之有?(《墨子·公输》)——宋国有什么罪过呢? 例:孔子云:“何陋之有”(《陋室铭》)——孔子说:“有什么简陋的呢?” 六、“不亦……乎”,表示反问语气。译为“不也……吗”或“岂不也是……吗”。 第页共4 页

《游褒禅山记》原文及翻译

《游褒禅山记》原文及翻译 原文 褒禅山亦谓之华(huā)山(褒禅山,旧称华(花)山,位于安 徽巢湖市含山县城东北7.5公里),唐浮图慧褒始舍于其址,而卒 葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢 (zhǒng)也。距其院东五里,所谓华(huā)山洞者,以其乃华 (huā)山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆(pū)道,其文漫灭, 独其为文犹可识曰“花山”。今言“华(huā)”如“华(huá)实”之“华(huá)”者,盖音谬也。 其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴(xué)窈(yǎo)然,入之甚寒,问其深,则其好游者 不能穷也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难, 而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖余所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。 盖其又深,则其至又加少矣。方是时,余之力尚足以入,火尚足以 明也。既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之,而不得极夫游 之乐也。 于是余有叹焉:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所 罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相(xiàng)之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为 有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之 所得也! 余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。

17《游褒禅山记》导学稿(学生版)

. 高一语文学科导学稿(学生版) 《游褒禅山记》 【课题】 《游褒禅山记》(粤教版语文必修5第17课) 【课型】 本文属于文言文阅读课 【教学目标】 1、掌握重点字词。 2、学习叙议结合,因事说理的写作手法。 3、理清思路,背诵全文。 4、借鉴学习作者“尽吾志”和“深思慎取”的思想。 【学习重难点】 1、掌握重点字词(正音、虚词、一词多义、活用、通假等)。学习结合语境揣摩语言。 2、学习从游山这样的小事中悟出人生哲理,表现积极的人生态度。 【课时安排】 3课时 第一课时 一、揭示目标,学法指导: 1、准确朗读课文,(字音、句读、感情) 2、理清文章写作思路,初步理解文章即事明理,叙议结合,前后紧密相扣的写作方法。 3、掌握古文的字词句篇(主要是1.2段) 4、准确掌握作者的旅游经历 二、学生自学、完成下列任务: (一)、知识精粹 1.王安石(1021——1086),字介甫,晚号半山,卒谥文。北宋临川人,政治家、思想家、文学家。仁宗庆历二年中进士,嘉祐三年上万言书,提出变法主张。在政治上强调“权时之变”,反对因循守旧,客观上有利于生产力的发展,被列宁称为“中国十一世纪的改革家”(列宁《修改工人政党的土地纲领》)。在文学上也有很高的成就,他博古好问,不迷信子古人,主张为文要有“补于世”,散文雄健峭拔,诗歌遒劲清新,诗文思想同政治主张是一致的。著作收入《临川先生文集》。 2.褒禅山与慧空禅院 褒禅山旧名华山,今称褒山,位于含山城北十五里的褒山公社境内,海拔二百零四米,相对高度一百

八十米左右,山顶东面稍高,其余处则平而长。现在除罗汉洞外皆湮没无闻,大小塔也在“文化大革命”中被炸掉了。最近山下大庙村的一个赵姓社员在清理塔基时,发现一盒藏于中空的大石中,内有不少“开元通宝”铜钱,可见这座塔确是唐代的建筑。 大石塔的西南坡下为褒山寺旧址,即王安石所谓“慧空禅院”。褒山寺在一九五二年前仍香火不绝。前殿匾额题有“褒山禅寺”四个镏金大字。当时的褒山禅寺亦是文人墨客所喜爱的游憩处。今天这些碑刻已荡然无存。 3.背景资料 《游褒禅山记》是王安石三十四岁时(1054年)从舒州判通任上辞职,在回家的路上游览了此山,三个月后以追记的形式写下此文。虽然是游记,但却是借记述游山来说理。王安石游褒禅山和曾巩游玉山的经历一样,都因游者不想前行,而未能穷尽山洞。但这时的王安石比他的朋友曾巩大了十几岁(当时曾巩只有十八岁),思想也深刻的多,他并不是象曾巩那样只是遗憾于“遗泉石之胜”(曾巩《游倍州玉山小岩记》),而是由此事生发开去,讲出一番求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”、“志”、“力”的关系。这篇文章以其所表现出的深邃的思想、高远的知趣、坚毅的品格给后人以有益的启示。古往今来的仁人志士,其立场和世界观虽然并不相同,但莫不具有远大的抱负和坚韧顽强的追求与奋斗精神。革命先驱李大钊有诗道:“绝美的风景,多在奇险的山川。绝壮的音乐,多是悲凉的韵调。高尚的生活,常在壮烈的牺牲中。”这里,闪耀着无产阶级思想的光辉,也熔铸着历史上优秀人物的思想精华。 (二)检查预习情况: (1)找出句中的词类活用词: ①始舍于其址 ②有泉侧出 ③问其深,则其好游者不能穷也。 ④则其至又加少矣。 ⑤火尚足以明也。 ⑥其进欲难,而其见欲奇。 ⑦常在于险远。 ⑧谬其传而莫能名者。 (2)找出文中的判断句: ① ② ③ ④ ⑤ 三、学生展示、教师精导:

《游褒禅山记》问题综合评价单 学生版和教师版

《游褒禅山记》问题综合评价单学生版 班级组别姓名自我评价语文学科长评价【教学目标】 1、了解王安石及相关背景知识;理解“阳、穷、咎、极、非常、观、谬”。 2、了解词类活用;进一步了解游记类散文的基本特征和主要表现手法。 3、正确处理“志、力、物”三者的关系,走好自己的人生路。 【教学重点】 了解掌握词类活用,了解“其”的用法。 【教学难点】 理解并背诵课文第三段,从中领会求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”、“志”、“力”的关系 【知识链接】 1.作者简介 王安石(1021—1086),字介甫,晚号半山,北宋临川人,政治家、思想家、文学家,中国十一世纪的改革家(列宁《修改工人政党的土地纲领》评)。仁宗庆历进士,神宗熙宁二年授参知政事、次年任宰相,积极推行新法,遭到 以司马光为首的保守党反对,熙宁七年被罢相,后复位再罢。封荆国公,卒谥文,又称“王文公”。 王安石在文学上也是个革新派。他反对北宋初年浮华的文风,主张文章应“有补于世”。散文遒劲清朗,直抒胸臆,每涉时弊,在唐宋八大家中独树一帜。词“一洗五代旧习”,风格豪放。 2.背景资料: 本文是王安石34岁时的作品。当时,王安石从舒州通判任上辞职,在回家 的路上游览了褒禅山,三个月后以追记的形式写下此文。而4年后他给宋仁宗 上万言书,主张改革政治;16年后拜相,不顾保守派的反对,积极推行新法。 有“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这一观点可以在本文中 找到依据。 虽然是游记,但却是借记述游山来说理。王安石游褒禅山和曾巩游玉山的 经历一样,都因游者不想前行,而未能穷尽山洞。但这时的王安石比他的朋友 曾巩大了十几岁(当时曾巩只有十八岁),思想也深刻的多,他并不是象曾巩 那样只是遗憾于“遗泉石之胜”(曾巩《游倍州玉山小岩记》),而是由此事 生发开去,讲出一番求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”、“志”、“力”的关系。这篇文章以其所表现出的深邃的思想、高远的知趣、坚毅的品 格给后人以有益的启示。古往今来的仁人志士,其立场和世界观虽然并不相同,但莫不具有远大的抱负和坚韧顽强的追求与奋斗精神。革命先驱李大钊有诗道:“绝美的风景,多在奇险的山川。绝壮的音乐,多是悲凉的韵调。高尚的生活,

《游褒禅山记》学案完美版

人教课标版必修二《游褒禅山记》学案 【学习目标】 1. 学习"盖""所以""以""观""名""其"等文言常见词语的用法。 2. 体会文言断句及句中停顿的方法,掌握文言句式特点。 3. 学习本文以记游写感的写法,体会作者在文中表现出的观点。 【学习重难点】 1. 重点:常见文言词语的用法;作者的观点。 2. 难点:记游写感的写作方法。 【学习内容】 整体感知 《游褒禅山记》是王安石的一篇重要游记,写于宋仁宗至和元年(1054),当时他34岁,正在舒州任通判。与两位朋友和两个弟弟同游褒禅山后,写成此文记游,并抒发自己的感想。全文五段,前两段是记游,记叙褒禅山的来历和登山游赏的过程。中间两段是借游赏经历抒发一番有关治学的议论。最后一段,补叙同游者的情况。 第1段紧扣题目,说明褒禅山命名的由来,以及辨释"花山"之"花"乃"华实"之"华"的误读。。 第2段则全是记游。 第3段集中抒发了自己未能深入后洞的感想和体会。这是全文的重心,也是作者思想意念之所在。 第4段,与第1段仆碑文字和读音问题相照应,由山名读音的以讹传讹,联想到古籍的以讹传讹,触目伤怀,产生无限感慨,"何可胜道也哉!"作者从个别问题提升到对普遍现象的认识,因而提出"此所以学者不可以不深思而慎取之也",概括出研究事物必须去伪存真的道理。"深思而慎取",如此立论,正是倡导严谨的治学态度和认真的求实精神。 第5段,是古代游记的惯用格式,即交代同游者的籍贯、姓名和作记时间,从而收束全文。小结:文章以议论为主,记叙与议论相结合。记叙简明,议论深刻,不枝不蔓,重点突出,脉络清晰地揭示文章主旨,说明了学人治学应具有顽强不屈的探索精神和"深思慎取"辨伪存真的严谨态度。这便是本文所焕发出的思想光辉,正像梁启超所说:"荆公则学人之文也。"不只是求学,做任何事情都是如此,善于思考,勇于探索,敢于坚持,才会最后取得成功 课文揭秘 1. 本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的? 这篇文章以记游为载体,因事说理,生发议论,阐释学人治学的道理。这从文章的组织结构上也可以看得出来,如文章开篇对华山、慧空禅院、仆碑的由来的考释,就不似一般的写景文字,而是具有学人的实证精神。又如文中写游华山后洞的经过,先写后洞幽深、昏暗、寒气袭人,次写景色越进越奇,再写游者越深越少,又写"有怠而欲出者"要求出来,作者遂与之俱出,最后写既出之后悔恨未能极尽游览之乐。记游部分依次写来,尽陈所见,波澜起伏,这自然是写景的妙笔。但作者意在以探幽寻胜比喻学人治学,入之愈深,则所获益精,只有不屈不挠地深入探索,才能获得成功,达到"世之奇伟、瑰怪、非常之观"的至高境界。正如《古文观止》的编者所说:"一路俱是记游,按之却俱是论学。古人诣力到时,头头是道。川上山梁,同一趣也。"作者最后写倒在路边的碑,"其文漫灭,独其为文犹可识,曰'花山'"。并从而考究今人读音之误,与篇首相呼应,结构严丝合缝,脉络清晰。 2. 判断句在本文中是如何呈现的? ①今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。 ②所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。 ③今言"华"如"华实"之"华"者,盖音谬也。

《游褒禅山记》知识点(学生版)

《游褒禅山记》同步练习 一、通假字 长乐王回深父。 二、古今异义 ①比好游者尚不能十一(古义:。今义:基数词。) ②至于幽暗昏惑而无物以相之(古义:。今天:表示另提一事,关联词。) ③于是余有叹焉(古义:(于是,。今义:由于这个、因此。) ④而世之奇伟瑰怪非常之观(古义:。今义:特别,副词。) ⑤此所以学者不可以不深思而慎取之也(古义:。今义:有专门学问的人。) 三、一词多义(若有词类活用现象请指出来) 1.道 ①有碑仆道(,词)②何可胜道也哉?(,词)“策之不以其道”2.名 ①以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也(,) ②后世之谬其传而莫能名者(,) 3.其 ①以故其后名之曰褒禅(,词) ②距其院东五里(,词) ③独其为文犹可识,曰“花山”(,词) ④问其深,则其好游者不能穷也(前“其”,;后“其”,) ⑤盖其又深,则其至又加少也(前“其”,;后“其”,) ⑥以其乃华山之阳名之也(,词) ⑦既其出,则或咎其欲出者。(前一个“其”,;后一个“其”,) ⑧而予亦悔其随之(,词) ⑨以其求思之深而无不在也(,代词) ⑩其孰能讥之乎?(,词) 4.以 ①以故其后名之曰褒禅/以其乃华山之阳名之也(,词) ②余与四人拥火以入(词,) ③余之力尚足以入,火尚足以明也(,词) ④夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少(词,) 5.之 ①而卒葬之(词,) ②以故其后名之曰“褒禅”(词,) ③褒之庐冢也/以其乃华山之阳名之也(词,) ④而余亦悔其随之(词,) ⑤古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得(词,)6.焉 ①于是予有叹焉(词,) ②而人之所罕至焉/ 然力足以至焉(词,) 7、①何可胜道也哉②沛公不胜杯构③予观夫巴陵胜状 四、指出下列各句的词类活用情况 ①其下平旷,有泉侧出 ②唐浮图慧褒始舍于其址

《游褒禅山记》优秀教案

《游褒禅山记》教案 王安石:(1021--1086) ,北宋政治家/思想家/文学家,改革家.晚号半山。神宗时,曾推行变法,被列宁誉为“中国十一世纪的改革家”,“我执政一日,新法便推行一日”。后因保守派反对失败后,退居江宁,封舒国公,旋改封荆,也称荆公,卒谥文。其散文雄建峭拔,被推为“唐宋八大家”之一。其作品今存《王临川集》等》。 记是一种文体,可说明、议论、描写、叙述。游褒禅山记:是游褒禅山后所记,所以它是一篇游记。(题目中有“记”不见的就是游记。) 一、导语: 以前我们写游记主要写哪些内容 学生答:旅游的时间地点和谁一起去,然后写所见,抒发对大自然的热爱或者抒发对古代文明遗迹的赞美,对古代劳动人民智慧的赞颂以及由此引发的作为炎黄子孙的民族自豪感等等,可这篇游记却不是如此,它通过作者的亲身游历探险,发幽微之思,阐发深邃的哲理,那么作者为我们阐发了那些哲理呢他的观点给我们那些思考呢好,下面我们就一起学习这篇文章(板书课题,然后通读全文) 二、简介作者并解题 记是一种文体,可说明、议论、描写、叙述。游褒禅山记:是游褒禅山后所记,所以它是一篇游记。作者要游历褒禅山,作者是怎样介绍褒禅山的好,我们先看第一段。 三、研读第一、二段(一) 1、指名朗读、口译。如有疑难则请其他同学回答或由教师点拨。重点掌握以下词、句: 一词多义: A.“卒”:①死。“卒葬之”。②终于。“卒相与欢”。(《廉颇商相如列传》)③士兵。“夫以疲敝之卒……”(《赤壁之战》) B“文”:①碑文,整篇文章。“其文漫灭。”②文字。“独其为文”。、③华美、有彩饰。“舍其文轩”。(《公输》) C.“道”:①道路。“有碑仆道”。②说、讲。“何可胜道也哉”。③道理。“传道受业”(《师说》)④正确的方法。“策之不以其道”。(《马说》)。 D.“极”:①尽,-尽情享受。“极夫游之乐”。②至多,最多。“亦极七八万耳”。(《赤壁之战》)词性活用: A.“舍”:筑舍定居。名词活用为动词。“始舍于其址”。 B.“名”:①命名,称呼。名词活用为动词。“名之曰褒禅”。②说清楚,说明白。名词活用为动词。“而莫能名者”。 C.“穷”:穷尽,走到头。形容词活用为动词。“好游者亦不能穷也”。 “……者……也”表示判断的两种形式: ①表示单纯的判断,“者”前是主语,“者”后是谓语。如“今所谓慧空禅院者,褒之庐家也”。“廉颇者,赵之良将也”。

《游褒禅山记》挖空训练(学生版).doc

游褒禅山记 一、阅读课文,在括号里解释有下划线的词语。 褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍()于其址,而卒葬之;以故其()后名()之曰“褒禅”。今()所谓()慧空禅院者,褒之庐冢也。距其()院东()五里,所谓华山洞者,以()其()乃()华山之阳()名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文()漫灭,独其为文犹可识曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖()音谬也。 其下平旷,有泉侧()出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以()上五六里,有穴窈然(),入之甚寒,问其深,则其()好游者不能穷()也,谓之后洞。余与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而 其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且()尽。”遂与之俱出。盖()余所至(),比好游者尚不能十一(),然视其左右,来而记 之者已少。盖其又深,则其至又加少()矣。方是时,余之力尚足以入,火尚足以明()也。既其()出,则或()咎其欲出者,而余亦悔其()随之而不得极()夫()游之乐也。 于是()余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得(),以()其求思之深()而无不在也。夫夷以()近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之 观,常在于险远(),而()人之所罕至焉,故非有志者不能 至也。有志矣,不随()以()止也,然()力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠(),至于()幽暗昏惑而无物以相()之,亦不能至也。然力足以至焉,于()人为()可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其()孰能讥之乎?此余之所得()也! 余于()仆碑,又以()悲夫()古书之()不存,后世之谬()其()传()而莫能名()者,何可胜()道也哉!此所以学者()不可以不深思而慎取之也。 元年七月某日,临川王某记。 二、翻译下面的句子。 1、今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。 2、由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也。 3、既其出,则或咎其欲出者,而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

游褒禅山记试讲稿

游褒禅山记试讲稿 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

<一>、导入新课 同学们,上课前我先提问大家一个问题:在初中我们学过的用文言文写作的游记都有哪些篇目呢(《小石潭记》、《醉翁亭记》、《岳阳楼记》等) 那么,谁能告诉我:这类文章有何特点(明确:抓住山川风物的特点,表现山水之美,抒情感怀。一般以叙为主,感为辅。)今天我们又来学习一篇游记《游褒禅山记》,在掌握文言知识的基础上看看它与以往的游记有何区别 检查诵读效果,及时正音(详见幻灯片) <五>、疏通文意,掌握重点文言字词、句式 1、学生讨论交流预习题目 (下面我们来疏通文意,首先请同学们以小组为单位,交流重点文言字词、句式。) 2、学生代表前面展示交流成果 (现在,请各个小组选派代表上前展示交流成果。) 3、师生共同点评展示的交流成果 <六>、在理清整体行文思路的基础上感知本文的写作手法。 (大家疏通了文意之后,现在让我们理清全文的行文思路,并感知本文在写法上与初中所学游记有何区别) 1、本文的标题是《游褒禅山记》,那么那些段落写游山的经过其余段落又写什么呢 一(1、2):记叙——游山经过。

二(3、4):议论——游山心得。 三(5):记叙的结尾,补叙同游者的籍贯、姓名。 2、从行文思路上分析并感知本文的写作特点 (叙议结合,因事说理,叙为辅,感为主 上一节课我们通过学习相关文言知识疏通了文章大意,并理清了文章的整体结构。那么,这节课我们继续学习《游褒禅山记》,看看作者游褒禅山的心得到底是什么呢 1、文章第三段说“于是余有叹焉”,请问:作者“叹”的是什么 2、人们要领略到“非常之观”,需要具备哪些条件 3、第三段末尾说“此余之所得也”,那么作者最后总结出来的“得” 是什么呢 4、作者针对“花山”被误传为“华山”这件事得出的结论是什么 此所以学者不可以不深思而慎取之也——治学之理 5、归纳本文的主题思想。 作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度,以及只有这样才能取得成功的道理。 <四>、在理清行文思路的基础上背诵课文第三段。 1、教师引导学生背诵 2、学生展示背诵成果 3、师生评价学生的背诵情况

备战2021年语文新高考版:晨读晚练习试题第10天(学生版)

『高考语文·评估精练』『分项解析·逐一击破』

备战2021年高考晨读晚练日日淘金 第10天 晨读篇 【文言词语记一记】 道 【基本释义】 “道”本义是“大路”。路的作用是“引导”人到某地,故有“引导”之义(后写作“导”);抽象意义即“途径、方法”;又特指“正当手段”(如:君子爱财,取之有道);途径和方法往往是一种“道理、规律”;道理和规律需要“述说”,而后成为“思想、学说”。 【示例】 (1)名词 ①道路 士不可以不弘毅,任重而道远。(《论语泰伯》) ――有远大理想抱负的人不可以不刚强勇毅,责任很重,路途又很遥远, 从此道至吾军,不过二十里耳。(《史记·项羽本纪》)――从这条小路回到我军,不超过二十里路。 今天大雨,道不通,度已失期。(《史记·陈涉世家》)――现在天下大雨,道路不通,估计已经误了期限②途径,方法 此五者,知胜之道也。(《孙子谋攻》)——这五条,是预知胜利的方法。 深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。(《过秦论》)――他的深谋远虑、行军用兵的方法,并不比九国的谋士高明。

于是废先王之道(《过秦论》)――于是,秦始皇废除了先王的治国之道(治国的方法) ③风尚 师道之不传也久矣。《师说》——从师的风尚已经很久不能流传了。 ④主张、思想,学说、学术 既加冠,益慕圣贤之道。(《送东阳马生序》)——成年以后,更加仰慕(古代)圣贤的学说。 ⑤道理,规律 臣之所好者,道也。《庖丁解牛》)——我所喜欢的是(事物间的)规律。 闻道有先后,术业有专攻《师说》――听说道理有先有后,技能学业各有专门研究。 师者,所以传道受业解惑也。――老师是可以依靠来传授道理,传授学业,解释疑难的。 ⑥道德,道义、正义 得道多助,失道寡助。──《孟子·公孙丑下》――施行仁政的人,帮助支持他的人就多,不施行仁政的人,帮助支持他的人就少。 将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦。(《陈涉世家》)——将军您亲身穿着坚固的铠甲,拿着锐利的兵器,攻打无道暴虐的秦王朝。 (2)动词 ①取道 从郦山下,道芷阳间行。(《鸿门宴》)——从郦山下来,取道芷阳从小路行走。 ②走路,赶路 闻操已向荆州,晨夜兼道。(《赤壁之战》)——听说曹操已经向荆州(进军了),就日夜加速赶路。 ③说,讲 何可胜道也哉?(《游褒禅山记》)——哪里讲得完呢?

游褒禅山记 虚词总结

游褒禅山记虚词总结 一、之 (1)代词 1.褒禅山,亦谓之华山。——指褒禅山 2.而卒葬之——那里,指褒禅山 3.以故其后名之曰“褒禅”——指褒禅山 4.以其乃华山之阳名之也。——指华阳洞 5.入之甚寒——指后洞 6.谓之后洞——指后洞 7.入之愈深,其进愈难——指后洞 8.遂与之俱出——指怠而欲出者 9.来而记之者已少——指后洞 10.而余亦悔其随之——指怠而欲出者 11.至于幽暗昏惑而无物以相之——他 12.其孰能讥之乎——他 13.此所以学者不可以不深思而慎取之也——后世之谬其传而莫能名者 (2)取消句子独立性 1.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽 2.而人之所罕至焉 3.又以悲夫古书之不存 4.后世之谬其传而莫能名者 (3)结构助词,的 1.褒之庐冢也 2.以其乃华山之阳名之也。 3.今言“华”如“华实”之“华”者 4.余之力尚足以入 5.而不得极夫游之乐也 6.以其求思之深而无不在也 7.而世之奇伟、瑰怪、非常之观 8.此余之所得也 二、其 (1)代词 1.唐浮图慧褒始舍于其址——指褒禅山 2.以故其后名之曰“褒禅”——指褒禅埋葬时 3.距其院东五里——指慧空禅院 4.其文漫灭——指仆碑 5.独其为文犹可识——指仆碑 6.问其深——指洞穴 7.则其好游者不能穷也——那些,指好游者 8.盖其又深——指后洞

9.则其至又加少矣——指游客 10.以其求思之深而无不在也——指古人 11.而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也——指自己 12.然视其左右——指洞壁 13.后世之谬其传而莫能名者——代山的名称 14.则或咎其欲出者——那些,指欲出者 15.以其乃华山之阳名之也——指华阳洞 16.其下平旷,有泉侧出——指前洞 (2)用在数词前,表示“其中的……” 无 (3)用在名词前,起指示作用,相当于“那个”“这个”无 (4)表示祈使或询问语气 无 (5)副词,表示反问。 其孰能讥之乎 (6)助词,无实意(为特殊用法) 既其出 入之愈深,其进愈难,而其见愈奇存疑 三、者 (1)……的人 1.而记游者甚众 2.则其好游者不能穷也 3.有怠而欲出者 4.比好游者尚不能十一 5.来而记之者已少 6.则或咎其欲出者 7.夫夷以近,则游者众 8.险以远,则至者少 9.故非有志者不能至也 10.然力不足者 11.此所以学者不可以不深思而慎取之也 (2)表示停顿 1.今所谓慧空禅院者 2.如“华实”之“华”者 3.尽吾志也而不能至者 4.后世之谬其传而莫能名者 5.四人者 (3)……的原因 所谓华山洞者 四、所 (1)与动词组成名词性结构