中药专业知识习题--第三章 中药化学成分与药效物质基础第1节-第2节

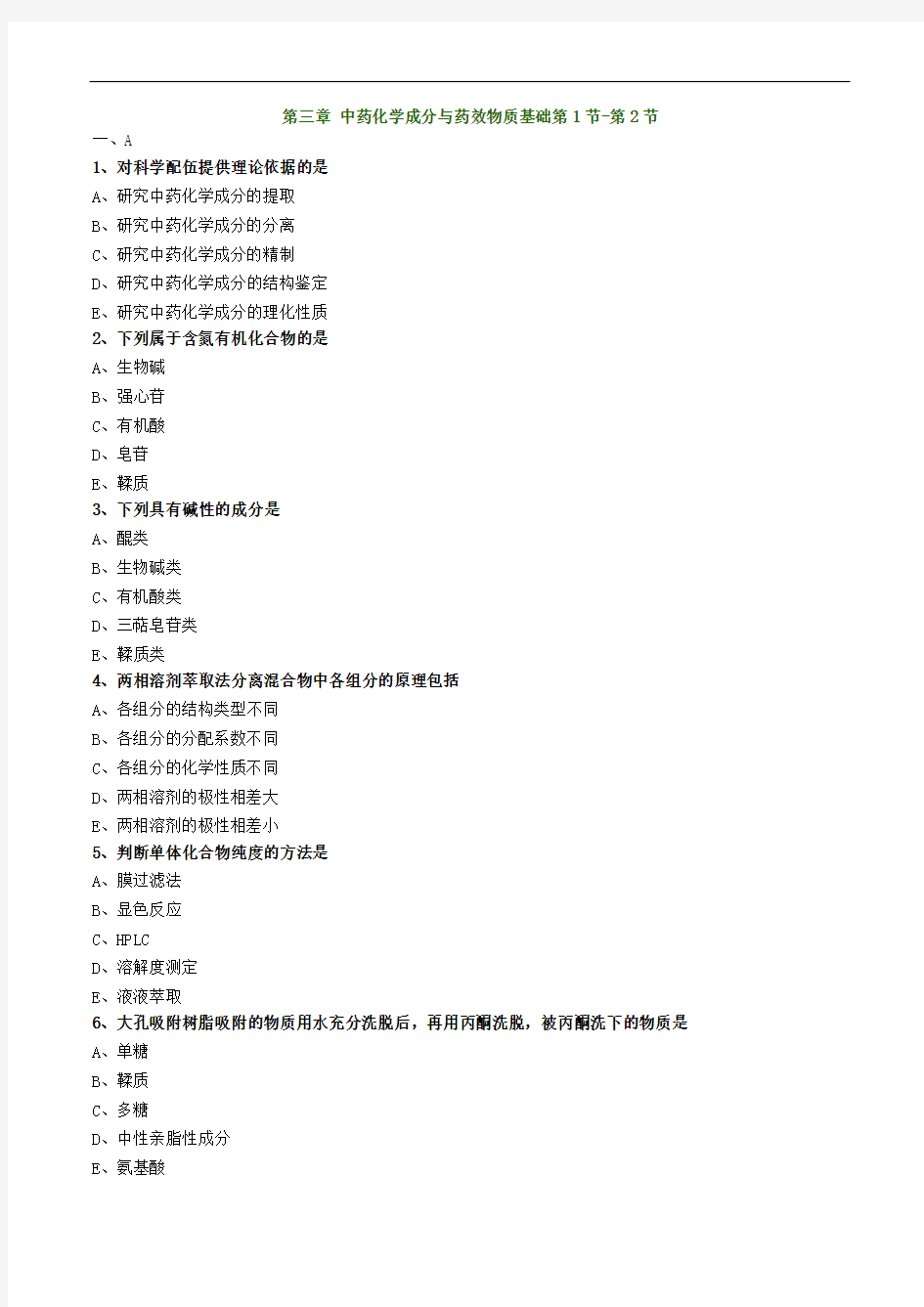

第三章中药化学成分与药效物质基础第1节-第2节

一、A

1、对科学配伍提供理论依据的是

A、研究中药化学成分的提取

B、研究中药化学成分的分离

C、研究中药化学成分的精制

D、研究中药化学成分的结构鉴定

E、研究中药化学成分的理化性质

2、下列属于含氮有机化合物的是

A、生物碱

B、强心苷

C、有机酸

D、皂苷

E、鞣质

3、下列具有碱性的成分是

A、醌类

B、生物碱类

C、有机酸类

D、三萜皂苷类

E、鞣质类

4、两相溶剂萃取法分离混合物中各组分的原理包括

A、各组分的结构类型不同

B、各组分的分配系数不同

C、各组分的化学性质不同

D、两相溶剂的极性相差大

E、两相溶剂的极性相差小

5、判断单体化合物纯度的方法是

A、膜过滤法

B、显色反应

C、HPLC

D、溶解度测定

E、液液萃取

6、大孔吸附树脂吸附的物质用水充分洗脱后,再用丙酮洗脱,被丙酮洗下的物质是

A、单糖

B、鞣质

C、多糖

D、中性亲脂性成分

E、氨基酸

7、采用透析法分离成分时,可以透过半透膜的成分是

A、无机盐

B、树脂

C、蛋白质

D、叶绿素

E、多糖

8、液-液色谱法分离原理为

A、根据物质在两相溶剂中分配比(或称分配系数K)不同分离

B、根据物质的溶解度差异分离

C、根据物质的吸附性差别分离

D、根据物质的分子大小差别分离

E、根据物质的解离程度不同分离

9、依据所含官能团来判断化合物的极性,其大小顺序为

A、羧基>氨基>羟基>酰胺>醛基>酮基>酯基

B、羧基>羟基>氨基>酰胺>酮基>醛基>酯基

C、羧基>羟基>氨基>酯基>醛基>酮基>酰胺

D、羧基>羟基>氨基>酰胺>醛基>酮基>酯基

E、羧基>氨基>羟基>酰胺>酮基>醛基>酯基

10、离子交换法分离原理为

A、根据物质在豫相溶剂中分配比(或称分配系数K)不同分离

B、根据物质的溶解度差异分离

C、根据物质的吸附性差别分离

D、根据物质的分子大小差别分离

E、根据物质的解离程度不同分离

11、在水中不溶但可膨胀的分离材料是

A、葡聚糖凝胶

B、氧化铝

C、硅胶

D、透析膜

E、活性炭

12、以下利用中药中各成分沸点的差别进行提取分离的是

A、连续回流法

B、水蒸气蒸馏法

C、升华法

D、分馏法

E、煎煮法

13、硅胶作为吸附剂用于吸附色谱时其为

A、非极性吸附剂

B、极性吸附剂

C、两性吸附剂

D、化学吸附剂

E、半化学吸附剂

14、吸附剂和待分离的化合物之间的吸附强弱及先后顺序都大体遵循

A、极性差别大者易于吸附

B、相似者不易吸附

C、极性差别小者不易吸附

D、相似者易于吸附

E、相似者相溶

15、吸附柱色谱的溶剂系统可通过TLC进行筛选R f值需符合

A、0.1~0.2

B、0.3~0.4

C、0.2~0.3

D、0.4~0.5

E、0.5~0.6

16、聚酰胺色谱最适用于哪种物质的分离

A、甾醇类

B、强心苷类

C、皂苷类

D、生物碱类

E、黄酮类

17、中药能够防病治病的物质基础,在于其含有

A、水溶性成分

B、有效成分

C、氨基酸类成分

D、多糖类成分

E、脂溶性成分

18、重结晶溶剂的用量一般要比需要量多加

A、20%左右

B、30%左右

C、15%左右

D、25%左右

E、10%左右

19、一般情况下,各种溶剂在聚酰胺柱上的洗脱能力由弱至强,可大致排列成下列顺序

A、水→甲醇→丙酮→甲酰胺→氢氧化钠水溶液→二甲基甲酰胺→尿素水溶液

B、甲醇→水→丙酮→氢氧化钠水溶液→甲酰胺→二甲基甲酰胺→尿素水溶液

C、甲醇→尿素水溶液→丙酮→氢氧化钠水溶液→甲酰胺→二甲基甲酰胺→水

D、水→甲醇→丙酮→氢氧化钠水溶液→甲酰胺→二甲基甲酰胺→尿素水溶液

E、水→甲醇→丙酮→二甲基甲酰胺→甲酰胺→氢氧化钠水溶液→尿素水溶液

20、水蒸气蒸馏法主要用于提取

A、挥发油

B、强心苷

C、黄酮苷

D、生物碱

E、二糖

21、樟木中的樟脑的提取方法是

A、回流提取法

B、水蒸气蒸馏法

C、渗漉法

D、煎煮法

E、升华法

22、溶剂法提取萜类、甾体等脂环类及芳香类化合物宜选用

A、水及含水醇

B、三氯甲烷、乙醚等

C、石油醚

D、碱水溶液

E、酸水溶液

23、糖苷、氨基酸等类成分易溶于

A、水及含水醇

B、三氯甲烷、乙醚等

C、石油醚

D、碱水溶液

E、酸水溶液

24、下列关于渗漉法的特点,叙述正确的是

A、常温或温热(60~80℃)条件,适用有效成分遇热不稳定或含大量淀粉、树胶、果胶、粘液质的中药

B、常温下不断向粉碎中药材中添加新鲜溶剂,消耗溶剂量大、费时、操作麻烦

C、加水煮沸,简便,但含挥发性成分或有效成分遇热易分解的中药材不适用

D、用易挥发有机溶剂加热回流提取,缺点是对热不稳定成分不适用,溶剂消耗量大,操作麻烦

E、实验室常用索氏提取器操作,优点省溶剂,操作简单,缺点耗时较长

25、下列关于煎煮法的特点,叙述正确的是

A、常温或温热(60~80℃)条件,适用有效成分遇热不稳定或含大量淀粉、树胶、果胶、粘液质的中药

B、常温下不断向粉碎中药材中添加新鲜溶剂,消耗溶剂量大、费时、操作麻烦

C、加水煮沸,简便,但含挥发性成分或有效成分遇热易分解的中药材不适用

D、用易挥发有机溶剂加热回流提取,缺点是对热不稳定成分不适用,溶剂消耗量大,操作麻烦

E、实验室常用索氏提取器操作,优点省溶剂,操作简单,缺点耗时较长

26、下列关于连续回流提取法的特点,叙述正确的是

A、常温或温热(60~80%)条件,适用有效成分遇热不稳定或含大量淀粉、树胶、果胶、粘液质的中药

B、常温下不断向粉碎中药材中添加新鲜溶剂,消耗溶剂量大、费时、操作麻烦

C、加水煮沸,简便,但含挥发性成分或有效成分遇热易分解的中药材不适用

D、用易挥发有机溶剂加热回流提取,缺点是对热不稳定成分不适用,溶剂消耗量大,操作麻烦

E、实验室常用索氏提取器操作,但此法耗时较长

27、水蒸气蒸馏法的适用范围

A、适用于酸性成分提取

B、适用于碱性成分提取

C、适用于具有挥发性的、能随水蒸气蒸馏而不被破坏、难溶或不溶于水的成分的提取

D、适用于有效成分遇热不稳定或含大量淀粉、树胶、果胶、黏液质的成分提取

E、适用于水溶性成分提取

28、超临界流体萃取法的简称是

A、SFE

B、SF

C、Tc

D、Pc

E、NMR

29、下列溶剂中,极性最大的是

A、石油醚

B、三氯甲烷

C、水

D、乙醚

E、乙酸乙酯

30、对含有大量淀粉、树胶、果胶、黏液质中药的有效成分常选用的提取方法是

A、浸渍法

B、水蒸气蒸馏法

C、煎煮法

D、回流提取法

E、升华法

31、不宜用煎煮法提取中药化学成分的是

A、挥发油

B、皂苷

C、黄酮苷

D、多糖

E、蒽醌苷

32、对于分子中含有共轭双键,α,β-不饱和羰基结构的化合物以及芳香化台物,推断化合物类型可采用

A、红外光谱

B、紫外光谱

C、质谱

D、核磁共振谱

E、旋光谱

33、鉴定化合物结构,确定分子量,求算分子式可采用

A、红外光谱

B、紫外光谱

C、质谱

D、核磁共振谱

E、旋光谱

34、鉴定化合物结构,确定化合物中碳及质子类型,数目及相邻原子或原子团的信息,可采用

A、红外光谱

B、紫外光谱

C、质谱

D、核磁共振谱

E、旋光谱

35、以下哪种方式可以用于判断分子结构中是否有共轭体系

A、13C—NMR

B、IR

C、UV

D、MS

E、1H—NMR

36、下列生物碱中以游离形式存在的是

A、盐酸小檗碱

B、硫酸吗啡

C、草酸盐

D、那可丁

E、生物碱苷

37、生物碱绝大多数存在于

A、蕨类植物

B、裸子植物

C、藻类、地衣类植物

D、单子叶植物

E、双子叶植物

38、以下属于原小檗碱类叔胺碱的是

A、乌头碱

B、厚朴碱

C、延胡索乙素

D、苦参碱

E、莨菪碱

39、生物碱在不同植物中的含量差别

A、极小

B、较小

C、很大

D、相近

E、相同

40、阿托品的结构类型是

A、喹啉类

B、异喹啉类

C、莨菪烷类

D、苄基异喹啉类

E、双苄基异喹啉类

41、大多数生物碱的存在形式是

A、游离状态

B、有机酸盐

C、结合成苷

D、无机酸盐

E、N-氧化物

42、用雷氏铵盐沉淀生物碱时,最佳的条件是

A、碱性水溶液

B、酸性水溶液

C、中性水溶液

D、75%乙醇溶液

E、三氯甲烷

43、麻黄碱的碱性(pK a9.58)强于去甲麻黄碱(pK a9.00)的原因是由于

A、空间效应

B、诱导效应

C、共轭效应

D、氢键作用

E、氮原子杂化方式不同

44、下列化合物中,按碱性强弱排列正确的是

A、季铵碱>脂肪杂环碱>酰胺>芳香胺

B、脂肪杂环碱>季铵碱>酰胺>芳香胺

C、脂肪杂环碱>季铵碱>芳香胺>酰胺

D、季铵碱>脂肪胺>芳香胺>酰胺

E、芳香胺>季铵碱>脂肪胺>酰胺

45、用雷氏铵盐溶液沉淀生物碱时,最佳条件是

A、碱性水溶液

B、酸性水溶液

C、中性水溶液

D、95%乙醇溶液

E、三氯甲烷

46、与溴麝香草酚蓝显色剂在一定pH条件下生成有色复合物的是

A、木脂素

B、生物碱

C、挥发油

D、香豆素

E、强心苷

47、用Macquis试剂(含少量甲醛的浓硫酸溶液)可区分的化合物是

A、莨菪碱和阿托品

B、苦参碱和氧化苦参碱

C、吗啡和可待因

D、麻黄碱和伪麻黄碱

E、异喹啉和四氢异喹啉

48、能溶于水的生物碱是

A、莨菪碱

B、小檗碱

C、长春新碱

D、长春碱

E、伪长春碱

49、下列化合物中,按碱性强弱顺序排列正确的是

A、季铵碱>脂杂环生物碱>酰胺>芳香胺

B、季铵碱>脂杂环生物碱>芳香胺>酰胺

C、脂杂环生物碱>季铵碱>芳香胺>酰胺

D、季铵碱>芳香胺>脂杂环生物碱>酰胺

E、脂杂环生物碱>酰胺>芳香胺>季铵碱

50、鉴定生物碱的试剂是

A、碘化铋钾

B、硼酸

C、锆盐

D、三氯化铁

E、硫酸铜

51、下列杂化的氮原子碱性最强的是

A、sp1

B、sp2

C、sp3

D、sp4

E、sp5

52、下列生物碱碱性最强的是

A、利血平

B、秋水仙碱

C、小檗碱

D、莨菪碱

E、麻黄碱

53、可用浓硫酸和重铬酸钾反应区别

A、莨菪碱和东莨菪碱

B、小檗碱和麻黄碱

C、苦参碱和氧化苦参碱

D、麻黄碱和伪麻黄碱

E、士的宁和马钱子碱

54、以下关于莨菪碱(A)、山莨菪碱(B)、东莨菪碱(C)的碱性顺序排列正确的是

A、B>A>C

B、C>B>A

C、B>C>A

D、A>B>C

E、A>C>B

55、属于酚性生物碱的是

A、莨菪碱

B、喜树碱

C、麻黄碱

D、可待因

E、吗啡

56、下列碱性最强的生物碱是

A、苦参碱

B、益母草碱

C、延胡索乙素

D、秋水仙碱

E、去甲乌药碱

57、常作为生物碱薄层色谱或纸色谱的显色剂是

A、亚硝酰铁氰化钠试剂

B、碘化铋钾试剂

C、间二硝基苯试剂

D、3,5-二硝基苯甲酸试剂

E、邻二硝基苯试剂

58、具有甜味的生物碱是

A、麻黄碱

B、盐酸小檗碱

C、甜菜碱

D、士的宁

E、氧化苦参碱

59、根据Pk a值大小,N-六元芳杂环类生物碱属于

A、强碱

B、中强碱

C、弱碱

D、极弱碱

E、中度弱碱

60、生物碱pK a值表示的是

A、生物碱的熔点高低

B、生物碱的溶解度大小

C、生物碱的沸点高低

D、生物碱的碱性强弱

E、生物碱的折光率大小

61、影响生物碱旋光性的主要因素有

A、生物碱在植物体内的存在部位

B、生物碱在植物体内的含量

C、生物碱结构中手性碳的构型

D、生物碱结构中碳原子的个数

E、生物碱结构中氧原子的个数

62、《中国药典》规定,黄连的指标成分是

A、药根碱

B、小檗碱

C、盐酸小檗碱

D、硫酸阿托品

E、番木鳖碱

63、在小檗碱的酸性水溶液中加入适量的漂白粉,小檗碱水溶液最终的颜色是

A、黄色

B、樱红色

C、蓝色

D、紫色

E、蓝绿色

64、麻黄碱和伪麻黄碱的结构差异是

A、羟基所连接的C原子的立体构型不同

B、甲氨基连接的C原子的立体构型不同

C、羟基和甲氨基在侧链上的位置互换

D、羟基和甲氨基在苯环上的位置互换

E、伪麻黄碱多一甲基

65、苦参中的生物碱具有的基本结构是

A、吡啶

B、哌啶

C、喹诺里西啶

D、异喹啉

E、吲哚

66、苦参碱有四种异构体,其中为液态的是

A、α-苦参碱

B、β-苦参碱

C、δ-苦参碱

D、γ-苦参碱

E、α、β-苦参碱

67、苦参碱、氧化苦参碱和羟基苦参碱具内酰胺结构,其极性大小顺序是

A、氧化苦参碱>羟基苦参碱>苦参碱

B、氧化苦参碱>苦参碱>羟基苦参碱

C、羟基苦参碱>氧化苦参碱>苦参碱

D、苦参碱>羟基苦参碱>氧化苦参碱

E、苦参碱>氧化苦参碱>羟基苦参碱

68、麻黄碱占麻黄中总生物碱的

A、40~70%

B、40~90%

C、50~90%

D、60~90%

E、40~80%

69、以下关于麻黄碱和伪麻黄碱的说法错误的是

A、麻黄生物碱为有机胺类生物碱

B、伪麻黄碱C1-H和C2-H为顺式

C、麻黄碱和伪麻黄碱属仲胺衍生物

D、麻黄碱和伪麻黄碱结构区别在于C1构型不同

E、麻黄碱和伪麻黄碱互为立体异构体

70、乌头的中毒剂量是

A、0.2mg

B、0.1mg

C、0.05mg

D、0.15mg

E、0.02mg

71、士的宁为马钱子的主要毒性成分,因此要特别注意控制用量,成人所用士的宁的致死量是

A、25mg

B、35mg

C、20mg

D、30mg

E、15mg

72、士的宁的结构类型属于

A、双稠哌啶类

B、有机胺类

C、双苄基异喹啉类

D、简单异喹啉类

E、吲哚类

73、川乌中,毒性最强的生物碱是

A、双酯型生物碱

B、单酯型生物碱

C、无酯键的醇胺型生物碱

D、N→O型生物碱

E、芳香生物碱

74、马钱子中所含有的生物碱是

A、次乌头碱

B、樟柳碱

C、莨菪碱

D、番木鳖碱

E、巴马汀

二、B

1、A.聚酰胺色谱法

B.凝胶过滤法

C.离子交换法

D.硅胶柱色谱法

E.纸色谱法

<1> 、主要根据氢键吸附原理分离物质的方法

A B C D E

<2> 、主要根据分子大小进行物质分离的方法是

A B C D E

<3> 、主要根据解离程度不同进行物质分离的方法是

A B C D E

<4> 、主要根据吸附性差异进行物质分离的方法是

A B C D E

2、A.聚酰胺

B.离子交换树脂

C.硅胶

D.大孔吸附树脂

E.膜

<1> 、具有氢键吸附性能的吸附剂是

A B C D E

<2> 、在酸性条件下不稳定的吸附剂是

A B C D E

<3> 、对酸、碱均稳定的极性吸附剂是

A B C D E

<4> 、同时具有吸附性能和分子筛性能的吸附剂是

A B C D E

3、A.-SO3H

B.-COOH

C.-N+(CH3)3Cl-

D.-NH2

E.RP-18

<1> 、强酸性阳离子交换树脂含有的基团是

A B C D E

<2> 、弱碱性阴离子交换树脂含有的基团是

A B C D E

4、A.水提醇沉法

B.醇提醚沉法

C.醇提丙酮法

D.醇提水沉法

E.酸碱中和法

<1> 、沉淀除去多糖、蛋白质等水溶性杂质

A B C D E

<2> 、沉淀除去树脂、叶绿素等水不溶性杂质

A B C D E

5、A.70%乙醇

B.30%乙醇

C.3%~5%碱溶液

D.10%酸溶液

E.5%乙醇

<1> 、洗脱皂苷

A B C D E

<2> 、洗脱生物碱、氨基酸

A B C D E

<3> 、洗脱黄酮、有机酸、酚性物质和氨基酸

A B C D E

6、A.膜分离法

B.聚酰胺色谱法

C.硅胶柱色谱法

D.离子交换树脂法

E.分馏法

<1> 、根据氢键吸附原理分离物质的方法是

A B C D E

<2> 、根据解离程度不同而达到分离目的的方法是

A B C D E

<3> 、根据沸点高低分离物质的方法是

A B C D E

7、A.分离因子

B.表面电性

C.介电常数

D.熔点

E.比旋光度

<1> 、影响纸色谱分离的主要因素是

A B C D E

<2> 、影响大孔吸附树脂吸附的主要因素是

A B C D E

<3> 、判定溶剂极性大小的是

A B C D E

<4> 、可以用于判定结晶纯度的是

A B C D E

8、A.煎煮法

B.连续回流提取法

C.水蒸气蒸馏法

D.渗漉法

E.分馏法

<1> 、不需要加热的提取方法是

A B C D E

<2> 、采用索氏提取器进行提取的方法是

A B C D E

9、A.浸渍法

B.渗漉法

C.煎煮法

D.回流提取法

E.连续回流提取法

<1> 、不加热而浸出效率较高的是

A B C D E

<2> 、以水为溶剂加热提取的是

A B C D E

<3> 、有机溶剂用量少而提取效率高的是

A B C D E

<4> 、自中药中提取含挥发性成分时不宜采用的方法是

A B C D E

<5> 、提取受热易破坏的成分最简单的方法是

A B C D E

10、A.二氧化硅

B.二氧化碳

C.活性炭

D.氯仿

E.乙醇

<1> 、最为常用的超临界流体是

A B C D E

<2> 、常用的极性溶剂是

A B C D E

<3> 、常用的脱色剂是

A B C D E

11、A.IR

B.UV

C.MS

D.1H-NMR

E.13C-NMR

<1> 、可以通过化学位移(δ)、谱线的积分面积以及裂分情况(重峰数及偶合常数J)提供分子中质子的类型、数目及相邻原子或原子团的信息的是

A B C D E

<2> 、用以了解分子结构中是否有共轭体系的是

A B C D E

<3> 、用于判断分子结构中特征官能团的是

A B C D E

<4> 、可以用确定分子量及求算公式的是

A B C D E

12、A.吲哚类

B.异喹啉类

C.莨菪烷类

D.喹喏里西啶类

E.有机胺类

<1> 、洋金花中的生物碱类型主要是

A B C D E

<2> 、麻黄中的生物碱类型主要是

A B C D E

<3> 、苦参中的生物碱类型主要是

A B C D E

<4> 、黄连中的生物碱类型主要是

A B C D E

13、A.碘化铋钾反应

B.三氯化铁反应

C.异羟肟酸铁反应

D.盐酸-镁粉反应

E.乙酰化反应

<1> 、可鉴别苦参碱的反应是

A B C D E

<2> 、可鉴别小檗碱的反应是

A B C D E

14、A.氮阳离子和0H-以离子键形式结合

B.空间效应

C.氢键效应

D.N为酰胺型

E.氮原子杂化方式不同

<1> 、小檗碱碱性强是因为

A B C D E

<2> 、异钩藤碱的碱性小于钩藤碱是因为

A B C D

<3> 、东莨菪碱碱性小于莨菪碱是因为

A B C D E

<4> 、罂粟碱碱性小于可待因是因为

A B C D E

15、A.小檗碱

B.乌头碱

C.麻黄碱

D.茛菪碱

E.苦参碱

<1> 、不与生物碱沉淀试剂反应

A B C D E

<2> 、与碱液接触易消旋化

A B C D E

<3> 、在过量的碱液中可呈醇式或醛式

A B C D E

<4> 、加热水可降低毒性

A B C D E

16、A.樟柳碱

B.莨菪碱

C.乌头碱

D.咖啡碱

E.小檗碱

<1> 、具有解救有机磷中毒和散瞳作用的化合物是

A B C D E

<2> 、与碘化铋钾试剂不产生沉淀反应的化合物是

A B C D E

<3> 、雷氏铵盐可用于沉淀、分离

A B C D E

17、A.秋水仙碱

B.烟碱

C.吗啡

D.长春新碱

E.氧化苦参碱

<1> 、具配位键结构的生物碱是

A B C D E

<2> 、具有酚羟基可溶于氢氧化钠等强碱性溶液的生物碱是

A B C D E

18、A.小檗碱

B.麻黄碱

C.槟榔碱

D.咖啡因

E.甜菜碱

<1> 、性状为液态的是

A B C D E

<2> 、具有升华性的是

A B C D E

<3> 、具有挥发性的是

A B C D E

<4> 、有颜色的是

A B C D E

19、A.发汗、平喘作用

B.镇痛作用

C.抗心肌缺血、抑制血小板聚集等作用

D.抗癌作用

E.升压、扩张冠状动脉等作用

<1> 、山豆根所含生物碱具有

A B C D E

<2> 、延胡索乙素具有

A B C D E

<3> 、汉防己甲素具有

A B C D E

<4> 、附子具有

A B C D E

20、A.小檗碱

B.氧化苦参碱

C.去甲乌药碱

D.乌头碱

E.番木鳖碱

<1> 、苦参的质量控制成分是

A B C D E

<2> 、川乌中含有的异喹啉类的生物碱是

A B C D E

<3> 、马钱子的质量控制成分是

A B C D E

21、A.吲哚类

B.异喹啉类

C.莨菪烷类

D.喹喏里西啶类

E.有机胺类

<1> 、洋金花中的生物碱类型主要是

A B C D E

<2> 、麻黄中的生物碱类型主要是

A B C D E

<3> 、苦参中的生物碱类型主要是

A B C D E

<4> 、黄连中的生物碱类型主要是

A B C D E

22、A.小檗碱

B.汉防己甲素

C.伪麻黄碱

D.吗啡

E.苦参碱

<1> 、既能溶于水,又溶于亲脂性溶剂的化合物是

A B C D E

<2> 、既能溶于酸水溶液,又能溶于氢氧化钠水溶液的化合物是

A B C D E

<3> 、其盐酸盐在水中溶解度较小的化合物是

A B C D E

<4> 、其盐酸盐易溶于氯仿,草酸盐易溶于水的化合物是

A B C D E

23、A.樟柳碱

B.山莨菪碱

C.小檗碱

D.麻黄碱

E.莨菪碱

<1> 、加氢氧化钠使成强碱性,再加丙酮生成黄色结晶,遇漂白粉可变为樱红色

A B C D E

<2> 、与常见的生物碱沉淀剂不产生常见的沉淀反应,但遇二硫化碳-硫酸铜或硫酸铜,再加NaOH分别产生棕色和蓝紫色

A B C D E

<3> 、加氯化汞产生黄色,加热后转为红色

A B C D E

<4> 、不产生Vitali反应的莨菪烷类生物碱

A B C D E

24、A.收缩血管、兴奋中枢神经作用

B.抗菌、抗病毒作用

C.镇静、麻醉作用

D.降血糖作用

E.消肿利尿、抗肿瘤作用

<1> 、东莨菪碱与莨菪碱所不同的生物活性是

A B C D E

<2> 、苦参碱具有

A B C D E

<3> 、小檗碱具有

A B C D E

<4> 、麻黄碱具有

A B C D E

25、A.药根碱

B.小檗碱

C.盐酸小檗碱

D.硫酸阿托品

E.番木鳖碱

<1> 、黄连中含量最高的生物碱是

A B C D E

<2> 、《中国药典》规定,黄连的指标成分有

A B C D E

<3> 、《中国药典》规定,属于洋金花指标性成分的是

A B C D E

<4> 、马钱子中的主要有效成分是

A B C D E

26、A.士的宁

B.小檗碱

C.氧化苦参碱

D.莨菪碱

E.麻黄碱

<1> 、马钱子中药含的生物碱是

A B C D E

<2> 、洋金花中所含的生物碱是

A B C D E

<3> 、黄连中所含的生物碱是

A B C D E

<4> 、苦参中所含的生物碱是

A B C D E

三、C

1、从药材中提取化学成分的方法有溶剂法、水蒸气蒸馏法及升华法等。后两种方法的应用范围十分有限,大多数情况下是采用溶剂提取法。用溶剂法提取中药材的有效成分,常用的方法有浸渍法、渗漉法、煎煮法、回流提取法、连续回流提取法、超声提取法和超临界萃取法等。

<1> 、不需要加热,但需要不断向粉碎的中药材中添加新鲜浸出溶剂的提取方法是

A、煎煮法

B、渗漉法

C、回流法

D、连续回流提取法

E、超声波提取方法

<2> 、采用超临界流体为溶剂对中药材进行萃取的方法是

A、IR

B、SFE

C、MS

D、UV

E、NMR

2、生物碱可按植物来源、生源途径和基本母核的结构类型等分类,目前较新的分类方法是按生源途径结合化学结构类型分类。生物碱的种类繁多,结构复杂,主要要求掌握以下五种基本母核类型生物碱的结构特征:吡啶类生物碱、莨菪烷类生物碱、异喹啉生物碱、吲哚类生物碱、有机胺类生物碱。

<1> 、罂粟中的吗啡属于哪一类生物碱

A、吡啶类生物碱

B、莨菪烷类生物碱

C、异喹啉生物碱

D、吲哚类生物碱

E、有机胺类生物碱

<2> 、利血平属于哪一类生物碱

A、吡啶类生物碱

B、莨菪烷类生物碱

C、异喹啉生物碱

D、吲哚类生物碱

E、有机胺类生物碱

<3> 、能发生铜络盐显色反应,具有收缩血管、兴奋中枢神经作用的是

A、生物碱

B、麻黄碱

C、挥发油

D、蒽醌类

E、木脂素

3、洋金花为茄科植物毛曼陀罗和白曼陀罗的花,为重要中药。现代药理研究表明,洋金花中的莨菪碱及其外消旋体阿托品有解痉镇痛、解救有机磷中毒和散瞳作用;东莨菪碱除具有莨菪碱的生理活性外,还有镇静、麻醉作用。

<1> 、洋金花主要化学成分为莨菪烷类生物碱,莨菪碱的外消旋体是

A、N-去甲莨菪碱

B、阿托品

C、山莨菪碱

大学教学大纲_中医文献学

《中医文献学》教学大纲 Teaching(Course) Outline of Literature Of TCM 第一部分大纲说明 课程代码:S0125 开课时间:第二学期 总学时数:72 开课部门:中医文献研究所 授课对象:硕士研究生 考核方式:闭卷考试(80%),实践练习(20%) 预修课程:中医学术史、中医古籍校读法、中医经典选读 主讲教师:张如青、金芷君等。 教材及教学参考资料: 教材: 张如青等.《中医文献学纲要》.上海中药医大学出版社.1996年版(宋体,五号,居左)参考资料: 马继兴.《中医文献学》.上海科学技术出版社.1990年版 张灿玾.《中医古籍文献学》.人民卫生出版社.1998年版 张三夕.《中国古典文献学》(第二版). 华东师范大学出版社.2008年版 董洪利.《古典文献学基础》.北京大学出版社.2008年版 郭英德.《中国古典文献学的理论与方法》.北京师范大学出版社.2008年版 第二部分教学内容和教学要求 内容:以甲骨、金石、简帛、卷轴、册叶、线装等为载体或装订形式的医学文献;中医文献的分类与命名概况;中医文献的目录、版本与校勘:包括目录的利用,版本的辨识,校勘

的方法;中医文献中的各种符号标识,误读错标的识别与纠正;古医籍亡佚的概况,古医籍辑佚的方法。 要求:通过以上内容的讲授与实践,使学生掌握中医文献学的基本知识,初步获得整理中医药文献的能力。 第一章中医文献载体及装订形式 1.主要内容 以甲骨、金石、简帛、卷轴、册叶、线装等为载体或装订形式的出土或传世医药文献。2.教学要求 掌握马王堆、武威、张家山出土医学简帛,敦煌西域出土医学卷轴及册叶的主要内容;熟悉涉医甲骨、涉医金石文献的主要内容; 了解线装书以前的甲骨、石刻、简帛、卷轴、册叶等文献载体或装订形式及其嬗变过程。 第二章中医文献的分类与命名 1.主要内容 中医文献的各种分类方法,古医籍的命名特点及同名异称现象。 2.教学要求 掌握中医药文献的现代三级分类法; 熟悉古代对中医药文献的各种分类法,熟悉古医籍的命名方法与特点; 了解古医籍同书异名与异书同名的情况。 第三章中医文献的目录 1.主要内容 利用目录治学的重要意义。历代公私目录中著录中医文献的情况。明末至今医籍专门目录及其利用方法。 2.教学要求 掌握明末至今医籍专门目录及其利用方法; 熟悉历代官簿、史志、私录等目录书著录中医文献的概况; 了解目录书的基本结构与类型。 第四章中医文献的版本 1.主要内容 版框形制的名称术语。古医籍版本的类型。古医籍版本鉴别法。中医经典著作的版本系统。 2.教学要求 掌握版框形制的名称术语及利用讳字鉴别古医籍版本的方法。 熟悉版本的类型及中医名著的版本系统。 了解“版本”与“版本学”的源流。 第五章中医文献的校勘 1.主要内容 古医籍校勘的源流。古医籍文字错讹现象。校勘古医籍的基本方法及校勘记的撰写方法。

中药化学试题库完整

第一章绪论 一、概念: 1.中药化学:结合中医药基本理论和临床用药经验,主要运用化学的理论和方法及其它现代科学理论和技术等研究中药化学成分的学科 2.有效成分:具有生物活性、能起防病治病作用的化学成分。 3.无效成分:没有生物活性和防病治病作用的化学成分。 4.有效部位:在中药化学中,常将含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的提取分离部分,称为有效部位。如人参总皂苷、苦参总生物碱、银杏叶总黄酮等。 5. 一次代谢产物:也叫营养成分。指存在于生物体中的主要起营养作用的成分类型;如糖类、蛋白质、脂肪等。 6.二次代谢产物:也叫次生成分。指由一次代谢产物代谢所生成的物质,次生代谢是植物特有的代谢方式,次生成分是植物来源中药的主要有效成分。 7.生物活性成分:与机体作用后能起各种效应的物质 二、填空: 1.中药来自(植物)、(动物)和(矿物)。 2. 中药化学的研究内容包括有效成分的(化学结构)(理化性质)(提取)、(分离)(检识)和(鉴定)等知识。 三、单选题 1.不易溶于水的成分是( B ) A生物碱盐B苷元C鞣质D蛋白质E树胶 2.不易溶于醇的成分是( E ) A 生物碱 B生物碱盐 C 苷 D鞣质 E多糖 3.不溶于水又不溶于醇的成分是( A ) A 树胶 B 苷 C 鞣质 D生物碱盐 E多糖 4.与水不相混溶的极性有机溶剂是(C ) A 乙醇 B 乙醚 C 正丁醇 D 氯仿 E 乙酸乙酯 5.与水混溶的有机溶剂是( A ) A 乙醇 B 乙醚 C 正丁醇 D 氯仿 E 乙酸乙酯 6.能与水分层的溶剂是( B ) A 乙醇 B 乙醚 C 氯仿 D 丙酮/甲醇(1:1)E 甲醇 7.比水重的亲脂性有机溶剂是( C ) A 苯B 乙醚 C 氯仿D石油醚 E 正丁醇 8.不属于亲脂性有机溶剂的是(D ) A 苯B 乙醚 C 氯仿D丙酮 E 正丁醇 9.极性最弱的溶剂是( A ) A乙酸乙酯B 乙醇C 水D 甲醇E丙酮 10.亲脂性最弱的溶剂是(C ) A乙酸乙酯B 乙醇C 水D 甲醇E丙酮 四、多选 1.用水可提取出的成分有( ACDE ) A 苷B苷元C 生物碱盐D鞣质E皂甙 2.采用乙醇沉淀法除去的是中药水提取液中的( BCD ) A树脂B蛋白质C淀粉D 树胶E鞣质 3.属于水溶性成分又是醇溶性成分的是(ABC ) A 苷类B生物碱盐C鞣质D蛋白质 E挥发油 4.从中药水提取液中萃取亲脂性成分,常用的溶剂是( ABE ) A苯B氯仿C正丁醇D丙酮 E乙醚 5.毒性较大的溶剂是(ABE ) A氯仿B甲醇C水D乙醇E苯 五、简述 1.有效成分和无效成分的关系:二者的划分是相对的。 一方面,随着科学的发展和人们对客观世界认识的提高,一些过去被认为是无效成分的化合物,如某些多糖、多肽、蛋白质和油脂类成分等,现已发现它们具有新的生物活性或药效。 另一方面,某些过去被认为是有效成分的化合物,经研究证明是无效的。如麝香的抗炎有效成分,近年来的实验证实是其所含的多肽而不是过去认为的麝香酮等。 另外,根据临床用途,有效成分也会就成无效成分,如大黄中的蒽醌苷具致泻作用,鞣质具收敛作用。 2. 简述中药化学在中医药现代化中的作用 (1)阐明中药的药效物质基础,探索中药防治疾病的原理;(2)促进中药药效理论研究的深入; (3)阐明中药复方配伍的原理;(4)阐明中药炮制的原理。 3.简述中药化学在中医药产业化中的作用 (1)建立和完善中药的质量评价标准;(2)改进中药制剂剂型,提高药物质量和临床疗效; (3)研究开发新药、扩大药源; 六、论述 单糖及低聚糖生物碱盐游离生物碱油脂 粘液质苷苷元、树脂蜡 氨基酸水溶性色素脂溶性色素 蛋白质、淀粉水溶性有机酸挥发油 第二章提取分离鉴定的方法与技术 一、概念:

中药提取基础知识讲义.doc

中药提取基础知识讲义 总论;中药提取的概念. 提:提炼,把中药材中的成分提炼出来。 取:精取,把提炼出来的有效成分分离出来。 有效成分:是指具有医疗效用和生理活性的单体物质。 无效成分:是指与有效成分共存的其他化学成分。 第一章:中草药化学成分 一.糖类 糖类是植物光合作用的产物,多视为无效成分。(但有的可直接供药用:蜂蜜、饴糖、葡萄糖等。) 分类:单糖类,低聚糖,多糖类。 (一)单糖类: 为无色,或白色结晶粉未,味甜,易溶于水,可溶于乙醇,不溶于已醚。(二)低聚糖: 由2-9个单糖分子成,有甜味、能溶于水,难溶于或几乎不溶于有机溶剂(醇沉法可除去) (三)多糖类: 是由10个分子以上或更多的单糖缩合而成的高聚物(分子量很大)已失去了一般糖类的性质,多不溶于水,可溶于热水生成胶体溶液(如淀粉),也不溶于乙醇等有机溶剂,无甜味。主要有:淀粉、菊糖、粘液质、果胶、树胶等,这类成分多无生理活性,通常作为杂质除去(醇沉法)。 1.淀粉 多存于中药的种子、果实、根茎(如半夏、茯苓、山药等)没有显著的药效(但可水解成葡萄糖,是一种营养物质),淀粉不溶于水和有机溶剂。600C 以上的热水易糊化成粘稠状的胶状溶液,不易过滤,故含淀粉较多的中药不宜用水煎煮提取。 通常作为杂质除去——可用醇沉法除去。 2.菊糖 性质和淀粉类似,易溶于热水,不溶于乙醇及其它有机溶剂。中药中的菊糖多为无效成分,亦可用醇沉法除去。 3.粘液质、果胶、树胶类

——均属于复杂的多糖类衍生物 ①粘液质——是植物细胞的正常分泌物,多存在薄壁细胞中(如知母、黄柏、 车前子等)。多视为无效成分,因其水提液往往因粘稠性大而很难过滤。 除去方法:a.沉醇法 b. 加石灰水或醋酸铅—生成钙盐或铅盐沉淀而除去。 ②果胶—存在植物的果实中,具有抑菌、止血作用。 ③树胶—是植物受伤害后所分泌出的一类保护性胶体化合物(透明或半透明固 体),易溶于水,不溶于有机溶剂,遇水膨胀而形成胶体物质。 ——也可用醇沉法除去 二、氨基酸、蛋白质和酶 1.氨基酸——动植物组织中的一种含氨有机物,为无色结晶,易溶于水,难溶于有机溶剂,多为有效成分。 2.蛋白质——是生命的物质基础,是由a-- 氨基酸通过肽键结合而成的一类高分子化合物。即由一个氨基酸的羟基与另一个氨基酸的氨基脱水缩合形成肽 键—CONH—的链状结构。 性质:①溶解性——溶于水,不溶于醇等有机溶剂。 ②变性作用——其水溶液加热至沸能使之凝固而沉淀析出。 ③盐析——其水溶液中加入硫酸盐,使蛋白质沉淀(但不变性)。用 于蛋白质的提取与提纯。 蛋白质多视为无效成分,且易使提取液腐败和产生沉淀,应尽量除去。 除去蛋白质的方法:先醇沉,再水沉。 3.酶---是一类具有催化能力的蛋白质。 酶的催化作用具有专属性: ①如蛋白酶可促使蛋白质水解 ②淀粉酶可使淀粉水解 中药提取时一般都要破坏酶的活性。 如:清热解毒口服液中黄芩水提时,应先将水煮沸,将水中的酶破坏后,再煎煮。 酶的性质: 能溶于水,加热或用强酸、强碱、乙醇等处理时则变性凝固而失去活性。 三、有机酸 (一)概念: 是植物中含有羧基的一类化合物,即将成熟的果实中较多,少数以游离状态存在外,多与金属离子钾和钠结合成盐,或与甘油结合成脂肪酸,与 生物碱结合成盐。 (二)分类: 1.脂肪族有机酸——为带羧基的脂肪族化合物:分为高级脂肪酸和低级脂

山东中医药大学中医专业中医文献学概论期末考试试题及答案

山东中医药大学中医专业中医文献学概论期末考试试题及答案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

山东中医药大学中医专业中医文献学概论期末考试试题一、单项选择题(本大题共10题,每题1分,共10分) 1.根据现存考古实物来看,商周时期的文献载体主要为()。 A简牍和兽骨 B甲骨和金石 C金石和简牍 D缣帛和甲骨 2.马王堆汉墓出土的方书是()。 A《合阴阳》 B《天下至道谈》 C《五十二病方》 D《阴阳十一脉灸经》 3.最早使用经史子集四部分类的目录着作是()。 A《晋中经簿》 B《晋元帝四部书目》 C《隋书·经籍志》 D《汉书·艺文志》4.古籍书页中行与行之间的界限,称为() A栏框 B栏线 C行格 D行款 5.原着内容完整,没有残缺或删减的古籍版本,称为()。 A精刻本 B足本 C精校本 D原刻本 6.下列不属于校勘方式的有() A存真式 B求真式 C校异式 D他校式 7.对发音方法简单描写的注音方式称为()。 A譬况 B读若 C直音 D反切 - 1 - 装订线 8.校正医书局是()代的官方医籍整理机构。 A汉 B唐 C宋 D明 9.在四部分类法中,医学类书籍应当归属于()。

A经部 B史部 C子部 D集部 10.具有范围最广,用力最劳特点的校勘方法是()。A对校法 B本校法 C他校法 D理校法 得分 阅卷人 二、填空题(本大题共10题,每题1分,共 10分)1.文献是记录有的一切。 2.一部完整的书目,是由、、和等部分组成。3.行款是指古籍书页中正文的和字数。 4.历代避讳采用的方法主要有三种,即、和缺笔。5.与中医药学有关的古代卷子,主要有和两大类。得分 阅卷人 三、名词解释(本大题共4 题,每题5分,共20分)1.因形求义 2.目录 3.版本学 4.校勘学 得分 阅卷人 四、简答题(本大题共4题,共30分) 1.注释的方法主要包括哪些(7分)

中药饮片鉴别及检验相关知识培训

中药饮片鉴别及检验相关知识培训 《中华人民共和国药品管理法》第二章第十条第二款规定“中药饮片必须按照国家药品标准炮制;国家药品标准没有规定的,必须按照省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范炮制。省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范应当报国务院药品监督管理部门备案。” 中药饮片是中医临床方剂的基本组成部分,也是中成药的基本原料,其质量的优劣将直接影响到中医药临床疗效的体现,直接关系到人们用药的安全、有效。但是,随着中药饮片的市场需求量不断增长,及部分外来中药饮片的冲击,致使出现了大量的不按规定炮制方法炮制的中药饮片流入市场,从而导致了中药饮片的整体质量有所下降。 近年来,中药材抽验不合格率居高不下,在这当中有大部分是一些不法分子故意造假(重金属超标的虫草、模具压制的人参、土豆染色做成的天麻等),售假。有的则是中药材保管发生变质。中药材的鉴别不具有一定中药鉴别常识是很难鉴别真伪的。安排这次培训的目的,为了方便从药人员能够对中药材进行简单的快速鉴别,根据中药的某些成分的特性,快速鉴别一些中药。 一、药用植物学知识 1 .药用植物的分类 现以黄连为例示其分类等级如下:

界………………植物界 门………………被子植物门 纲………………双子叶植物纲 目………………毛茛目 科………………毛茛科 属………………黄连属 种………………黄连 2. 植物组织的类型 2.1分生组织:顶端分生组织、侧生分生组织、居间分生组织位于植物体生长的部位,由于分生组织细胞不断分裂、分化,使植物体得以生长 2.2薄壁组织:基本薄壁组织、同化薄壁组织、贮薄壁组织藏、吸收薄壁组织、通气薄壁组织 在植物体内担负着同化、贮藏、吸收、通气等营养功能,又称营养组织 2.3保护组织:表皮(毛茸(腺毛非腺毛)、气孔(平轴式直轴式不等式不定式环式)) 周皮(由木栓层、木栓形成层和栓内层三种不同的组织的复合体) 保护着植物的内部组织,控制和进行气体交换,防止水分的过度散失,病虫的侵害以及机械损伤等。 2.4机械组织:厚角组织厚壁组织:纤维、石细胞 2.5输导组织:管胞与导管;筛管、伴胞与筛胞

中医中药基础知识

中医中药基础知识 一、中医理论体系形成的条件 他是人类长期同疾病作斗争的经验总结,又是中国文化的结晶,其理深不可测,中医学发源于先秦,其理论体系形成于战国秦汉时期。 1、古代哲学思想的影响:气元论和阴阳五行学说 2、社会自然科学的渗透:如哲学、数学、天文、历法 3、长期医疗经验的积累,秦汉时期提出了:气致病,开创了中医理论体系的先河。 二、中医理论体系形成的标志 《黄帝内经》的问世 三、理论体系的确立 《黄帝内经》的成书,实际标志中医理论的确立,它与张仲景《伤寒杂病论》是中医基础理论,和辩证论治的基础之作,《神农本草》《难经》 历代医家贡献最大的有:王叔和《脉经》皇甫益《针灸》隋-巢元方《诸病源侯论》,孙思邈《千金方》等数不胜数。 我们今天主要谈中医基础知识中的阴阳学说、五行学说、藏象、病因、病机和诊断学的望诊和问诊、八纲辩证、气血津液辩证、脏腑辩证、三因论宜等。 四、中医学的基本特点:中医学是研究人体生理、病理及疾病诊断和防治等的一门学科。 1、整体观念:是指饰物的统一性和完整性,人与自然的统一性。 2、辩证论治:a-症、证、病的关系概念。 辩证:是将四诊(望、闻、问、切)所收集的病情资料、症状、体征,通过分析、综合、辨清疾病的原因、性质、部位、以及邪正关系,从而概括,判断为某种性质症候的过程。 论治:又叫试治,则是辩证分析的结果,确定相应的治疗原则和方法。 辩证是论治的前提和依据,论治是治疗疾病的方法和手段。 整体观念、辩证论治是中医学的特点,贯穿中医全过程,又是中医的精髓和灵魂。 四、阴阳:是哲学概念,是自然界相互关联的某些事物和现象对立双方属性的概括,是对立而统一的概念。 1、阴阳的对立而制约:对立即相反,制约互相抑制、相互约束。 2、阴阳的互根互用:相互依行、相互为用的关系 3、阴阳的消长平衡: 4、阴阳相互转化: 阴阳学说在临床应用:贯穿中医理论体系的各个方面,用来说明人体结构、生理功能、疾病发生规律。 1、在疾病诊断中的应用: 2、在疾病治疗中的应用:确定治疗原则,归纳药物的性能。 五、五行:即金木水火土五种物质的运动 特性: 木:木曰曲直——引申生长、升华、条达舒畅 火:火曰炎上——引申温热、上升的特性 土:具有播种收获的作用——引申为承载、受纳、土为万物之母 金:金曰从革——引申为清洁、肃降、收敛等作用 水:水曰润下——引申为寒浮,滋润向下运行的作用。 人与自然界的五行属表

中医文献学笔记

中医文献学笔记第一章概论 一、文献的概念 1.最早指文章典籍及博学的人。 2.元朝,文章典籍。马端临《文献通考》“凡叙事,谓之文;凡论事,谓之献。” 3.记录有知识的一切载体(权威定义)。三大要义:知识、载体、记录手段。 二、中医文献 1.概念:知识范畴属于中医学领域的文献。 2.大致类别:1)抄刻文献:甲骨文、金文、简牍、帛书、写本、抄本等。 2)印刷文献:唐以后雕版,活字印刷的线装书籍等。 三、中医文献学 1.概念:研究中医文献的学术渊源,整理和利用中医文献的方法及理论的一门学科。 2.研究对象与内容:以目录学、版本学、校勘学、训诂学为主要手段。是以中医古典文献为主要对象兼及现代中医文献。 中医古典文献:殷商——1840/1911 3.中医古典文献的数量12124种(《中医图书联合目录》) 4.研究方式:1)善本影印善本:文物价值、艺术价值及学术价值较高,雕刻或活字印刷、刻印抄写质量较好的版本。 2)标点、校勘、注释 3)类书:编辑各门类或某一门类的资料,按照一定的方法加以编排,以便于应用的工具书。 4)丛书:编集各种单独著作而冠以总名。 第二章历代中医文献研究概况 一、先秦—两汉战国公元前475年三家分晋(赵)公元前403年分晋完毕 1.先秦时期的医学典籍具有相当的繁荣程度1973年长沙马王堆汉墓出土十五种古医籍,如五十二病方、导引图、养生方等。 2.首次由政府组织进行了大规模的医籍整理公元前25年,汉成帝命令李柱国校方剂刘歆《七略方技略》《汉书艺文志》

3.四大经典(黄、神、伤、难)的问世标志着医学理论体系的完善。 二、晋唐西晋266年 1.医学分科逐渐向基础理论和各科临床拓展: 1)基础理论:华佗《中藏经》、《内照图》,王叔和《脉经》,巢元方《诸病源候论》 2)针灸皇甫谧《针灸甲乙经》;外科龚庆宣《刘涓子鬼遗方》;儿科《颅囟经》;妇科咎殷《经效产宝》;伤科蔺道人《仙授理伤续断秘方》 2.出现我国历史上第一次大规模的搜集整理经验方书的高潮,成为这个时代中医文献的标志: 1)官方隋文帝《四海类聚方》隋炀帝《四海类聚单药方》300卷 2)民间晋葛洪《肘后急救方》唐孙思邈《千金要方》《千金翼方》 3)皇帝敕令编修了多种堪称标准典范的医书《诸病源候论》《黄帝内经太素》《新修本草》 4)本草学得到了空前的发展《本草经集注》《新修本草》《雷公炮炙论》 三、两宋金元时期 1.医籍校勘整理和医书编写蔚然成风 1)朝廷组织:A.校正医书局:宋仁宗嘉祐二年(1057年)、神宗熙宁二年(1069年)“新校正” 重订补注《黄帝内经素问》、《伤寒论》、《金匮要略方论》、《金匮玉函经》、《脉经》、《针灸甲乙经》、《诸病源候论》、《千金要方》、《千金翼方》、《外台秘要》。 B.编写方剂类著作 《太平圣惠方》、《圣济总录》为集方剂与治疗于一身的巨作。 《太平惠民和剂局方》为政府颁发的制剂规范。 C.编写本草类著作:开宝本草、嘉祐孙注本草、大观本草、政和本草、绍兴本草 2)民间自发成无己《注解伤寒论》朱肱《南阳活人书》《苏沈良方》 2.问世了一批划时代的高质量的专科著作 1)钱乙《小儿药证直诀》儿科学形成系统 2)陈自明《妇人大全良方》妇产科初具规模 3)王维一《铜人腧穴针灸图注》《针灸资生经》《十四经发挥》使针灸学始臻大备 4)宋慈《洗冤集录》第一部法医学专著

执业药师考试中药化学复习资料

前言 一、考情分析 1.中药专业知识二:中药鉴定学、中药化学 2.中药鉴定学与中药化学是6:4,中药鉴定学60%,中药化学40%。 3.中药化学:A型题16道题,每小题1分,共16分;B型题32题,每小题0.5分,共16分;X型题8道题,每小题1分,共8分。 二、绪论 1.概念:中药化学是运用现代科学伦理与方法研究中药中化学成分的一门学科。 2.主要内容:结构类型、物理化学性质、提取分离方法及主要类型化学成分的结构鉴定。 三、学习方法 1.以总论为基础:以总论为基础,学习好总论的知识,灵活运用总论的知识,去解决各类化学成分的实际问题,在复习、考试的时候能起到事半功倍的效果。 2.紧抓化学结构,以化学结构为核心:掌握不同化合物化学结构特点。 3.学习主线:化学结构—→理化性质—→提取分离。 4.以理解、记忆、融会贯通为最主要的学习方法。 5.先粗后细、先干后叶、先面后点。 6.学习教材—→完成习题—→复习教材。 第一章总论 第一节绪论 1.有效成分:与药效有关的成分; 2.无效成分:与药效无关的成分。 第二节中药有效成分的提取与分离(重点) 一、中药有效成分的提取 (一)提取概念:采用一种方法,使中药里面有效的成分与无效的成分分开。 (二)提取方法: 1.溶剂提取法:选择一个适当的溶剂将中药里面的有效成分提取出来。 (1)常用提取溶剂:石油醚、正己烷、环己烷、苯、氯仿、乙酸乙酯、正丁醇、丙酮、乙醇、甲醇、水。(极性小→极性大) (2)提取溶剂的特殊性质:石油醚:是混合型的物质;氯仿:比重大于水;乙醚:沸点很低;正丁醇:沸点大于水。 ①亲脂型溶剂与亲水型溶剂:石油醚、正己烷、环己烷、苯、氯仿、乙酸乙酯、正丁醇与水混合之后会分层,称为亲脂型溶剂;丙酮、乙醇、甲醇与水混合之后不分层,称为亲水型溶剂。 ②不同溶剂的符号。 (3)选择溶剂:不同成分因为分子结构的差异,所表现出的极性不一样,在提取不同级性成分的时候,

(完整word版)中医药基本知识

一、中医药基本知识 1.阴阳学说的基本内容:对立制约,互根互用,消长平衡,相互转化。 2.五行相生的次序:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。 3.五行相克的次序:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。 4.五行与五脏的关系:心属火,肝属木,脾属土,肺属金,肾属水。 5.五脏是指:心、肝、脾、肺、肾。 6.六腑是指:胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。 7.奇恒之府包括:脑、髓、骨、脉、胆、女子胞。 8.心的主要生理功能:主血脉,主神志,在志为喜,在液为汗,在体合脉,其华在面,在窍为舌。 9.肺的主要生理功能:主气,司呼吸,主宣发和肃降,通调水道,朝百脉、主治节,在志为忧,在液为涕,在体合皮、其华在毛,在窍为鼻。 10.脾的主要生理功能:主运化,主升清,主统血,在志为思,在液为涎,在体合肌肉、主四肢,在窍为口,其华在唇。 11.肝的主要生理功能:主疏泄,主藏血,在志为怒,在液为泪,在体合筋,其 华在爪,在窍为目。 12.肾的主要生理功能:藏精,主生长、发育与生殖,主水,主纳气,在志为恐, 在液为唾,在体为骨、主骨生髓,其华在发,在窍为耳及二阴。 13.气的生理功能:推动作用,温煦作用,防御作用,固摄作用,气化作用。 14.气、血、津液的关系:气能生血,气能行血,气能摄血,血为气之母;气能 生津,气能行津,气能摂津、津能载气,津血同源。 15.气的运动形式:升、降、出、入。 16.气的分类:元气、宗气,营气,卫气。

17.六淫是指:风、寒、暑、湿、燥、火。 18.风邪的性质及致病特点:风为阳邪,其性开泄,易袭阳位,风性善行而数变,风为百病之长。 19.寒邪的性质及致病特点:寒为阴邪,易伤阳气,寒性凝滞,寒性收引。 20.暑邪的性质及致病特点:暑为阳邪,其性炎热,暑性升散,耗气伤津,暑多挟湿。 21.湿邪的性质及致病特点:湿性重浊,湿为阴邪,易阻遏气机,损伤阳气,湿 性粘滞,湿性趋下,易袭阴位。 22.燥邪的性质及致病特点:燥性干涩,易伤津液,燥易伤肺。 23.火邪的性质及致病特点:火热为阳邪,其性炎上,火易耗气伤津,火易生风 动血,火易致肿疡。 24.奇经八脉是指:督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉。 25.中医“治未病”包括哪几个方面:未病先防、既病防变和瘥后防复。 答案参照《中医基础理论》,主编:印会河,上海科学技术出版社。 二、常用中药方剂药物组成及功用主治 1.四逆散:柴胡、枳实、芍药、炙甘草 功用:透邪解郁,疏肝理气。 主治:阳郁厥逆证,肝脾不和证。 2.生脉散:人参、麦冬、五味子 功用:益气生津,敛阴止汗。 主治:温热、暑热、耗气伤阴证;久咳肺虚,气阴两虚证。 3.四物汤:生地黄、川芎、当归、芍药

中药文献学——江苏中药学自考历年试题整理

一.名词解释(全部) 1检索工具:用于报道,存储和查找文献线索的工具。它是在一次文献的基础上,经过整理,分类,提炼加工,按一定规则编排的二次文献。 2引言:写在书或文章前面类似序言或导言的部分 3.中药核心期刊:核心期刊是发文量高,情报含量高,被摘率,被引率和借阅率都较高,被公认为代表着学科(或专业)当代水平和发展方向的期刊。由于中医药核心期刊集中了中医药学科或专业(专题)有较高学术水平和使用价值的论文。 4.期刊:包括杂志,学报,通报,快报,会讯,记录,文献,索引杂志等其内容涵盖了一二三次文献 5.中药特种文献:除了图书和期刊以外的科技文献,它包含会议文献,学位文献,科技报告(技术研究报告),标准文献,专利文献等这些文献形成了特种类型的中药信息资源,在中药现代化进程中发挥着重要的作用。 6.文献检索:利用检索工具从数量庞大的文献资料中查找所需文献的过程。 7.检索语言:是根据文献检索的需要而创制的一种人工语言 8.中药文献学:是以中药文献的整理及其历史发展为研究对象的一门科学。 9.文献学:指以文献整理的各方面及其历史为研究对象的一门科学。 10.图书:又称书籍,是指以印刷或手抄方式单本刊行的出版物。 11.期刊:又称杂志,指的是具有固定的编辑部和固定统一的刊名,定期或不定期出版,每期有一定的序号,刊登众多作者,新著的出版物。 12.工具检索法:就是利用各种检索工具来查找文献的方法 顺查法:是一种按照时间顺序,由远而近进行文献查找的方法 倒查法:是一种按照时间顺序,由近而远进行文献查找的方法 引文检索法:利用著者原文所附的参考文献进行检索的方法。 综合法:就是将工具检索和引文检索综合使用的一种检索方法 13.药典:是记载药物标准的典籍 14.索引:是文献篇名、主题词、人名、地名、代号及其他事物的名称按照一定的方式编排,并指明出处的一种检索工具,不附内容摘要。 15.数据库:一种计算机能够阅读并处理的文字型或数学型数据的集合体。 第1页,共10页

中药化学复习资料【知识点重点】

中药化学 第一章 1、中药化学的研究对象是中药防治疾病的物质基础——中药化学成分 2、有效成分:具有生物活性且能够起到防治疾病作用的化学成分 第二章 一次代谢:通过光合作用、固氮反应等生成糖、蛋白质、脂质、核酸、酶、莽草酸等二次代谢: 醋酸-丙二酸途径:生成脂肪酸类、酚类、醌类、聚酮类等 甲戊二羟酸途径:生成萜类及甾体化合物 莽草酸途径:生成苯丙素类、香豆素类、木质素类、木脂体类 氨基酸途径:生成生物碱 第2节 中药有效成分的提取方法: 1.溶剂提取法 (选择)溶剂的选择溶剂按极性分: ○1亲脂性有机溶剂。(石油醚、苯、乙醚、氯仿、乙酸乙酯) 优点:选择性强;缺点:不能或不容易提取出亲水性杂质。 适用于:油脂、蜡、挥发油、甾体、萜类 ○2亲水性有机溶剂。(乙醇、甲醇,最常见) 优点:提取率高、可回收、价格低;缺点:易燃。 适用于:苷类、生物碱、有机酸

通常甲醇比乙醇有更好的提纯效果,但是甲醇比乙醇毒性大 ○3水:为增加某些成分溶解度也常采用酸水及碱水。 优点:廉价易得,使用安全;缺点:回收难,易发霉。 适用于:糖、氨基酸、蛋白质、无机盐 (选择适用方法)提取方法: (1)煎煮法:不宜于挥发性及加热不稳定。 (2)浸渍法:适用于挥发性及加热不稳定。 (3)渗漉法:适用于挥发性及加热不稳定。 (4)回流提取法:不宜用受热易破坏 (5)连续回流提取法:不宜于挥发性及加热不稳定。 2.水蒸气蒸馏法:适用难溶于水具有挥发性的(提取挥发油、小分子香豆素) 3.超临界流体萃取发:适用于加热不稳定(常用的物质有CO2、NH3) 4.其他方法:升华法:樟木中的樟脑、超声波提取法、微波提取法 (根据极性选择试剂)极性弱→强:石油醚<四氯化碳<二氯甲烷<氯仿<乙醚<乙酸乙酯<正丁醇<丙酮<甲醇(乙醇)<水 色谱分离法:(1)吸附色谱(吸附剂对被分离化合物分子吸附能力) 吸附剂:硅胶、氧化铝、活性炭、聚酰胺 硅胶—用于分离极性相对较小的成分 氧化铝—用于分离碱性或中性亲脂性成分(生物碱、甾、萜) 活性炭—用于分离水溶性物质(氨基酸、糖、苷) 聚酰胺(氢键)―用于分离酚类、醌类(黄酮类、蒽醌类、鞣质) a 硅胶、氧化铝为极性吸附剂,溶质极性大,吸附力强;溶剂极性大,洗脱力强 b 活性炭位非极性吸附剂 (2)凝胶色谱(原理:分子筛作用—分子大小不同而被分离)

中药基础知识培训资料

中药基础知识培训 一、中药基础知识中药——凡是以中医传统理论为指导,进行采收、加工、炮制、制剂,以利于临床应用的药物称中药。 1、中药的产地、采集、干燥和贮存 (一)产地产地与中药质量密切相关。这是由于各地的土壤、水质、气候、日照、雨量、肥料等自然条件不同所致,特别是土壤成份的差异对中药质量的影响尤为突出,故逐渐形成了使用“道地药材”的用药原则。 (二)采集 一. 植物药 (1) 全草:在枝叶茂盛,花朵初开时采集。 (2) 叶类:在花蕾将放或盛开时采收。 (3) 花及花粉:在含苞未放时采摘花蕾。 (4) 果实及种子:在成熟时采摘。 (5) 根及根茎:在初春或秋末采收。 (6) 树皮及根皮:在春夏之间采剥。 2. 动物药 (1) 夏秋季捕捉:石决明、牡蛎、蛤壳、瓦楞子等。 (2) 秋季采集:桑螵蛸、露蜂房。 (3) 夏末秋初:蝎子、土鳖虫、蟋蟀、斑蝥等。 3. 矿物药 全年皆可采挖。 (三)干燥干燥方法:晒干、阴干、烘干、石灰干燥、远红外线干燥及微波干燥等。 1. 晒干法主要适用于肉质类药材。 2. 阴干法主要适用于芳香性花类、类及草类药材。 3. 烘干法主要适用于阴雨天急需干燥或一些特殊要求的药材。 四)贮存

a. 贮存不当,就会发生虫蛀、霉烂、变色、走油等现象,导致药材变质。 b. 通常采用的贮存方法有:干燥、低温、避光、密闭保存及化学药物薰杀。 2、中药的炮制 1. 消除或降低毒副作用 2. 增强药效 3. 改变药物性能 4. 利于贮存 5. 便于服用 (二)炮制方法 1. 修治法:主要包括纯净、粉碎和切制三道工序。 2. 水制法:用水或其它辅料处理药材的方法称为水制法。 3. 火制法:用火对药物进行加热处理的一种方法。 4. 水火共制法:本法既要用水,又要用火。 5. 其他制法:主要有制霜、发酵、发芽、药拌等。三、中药性能 (一)四气四气是指药物具有寒、热、温、凉四种不同的药性,又称四性。凡能治疗温热性疾病的药物,多属凉性或寒性。 凡能治疗寒凉性疾病的药物,多属热性或温性。 寒、热之性不甚明显,谓之平性药。 (二)五味 1. 辛味:“能散、能行”,即具有发散、行气、行血作用。(细辛、当归) 2. 甘味:“能补、能和、能缓”,即具有补益、调和、缓急作用。(甘草、大枣) 3. 酸味:“能收、能涩”,即具有收敛、固涩作用。(五味子、乌梅) 4. 苦味:“能泄、能燥”,即具有通泄、燥湿等作用。(大黄) 5. 咸味:“能下、能软”,即具有泻下通便、软坚散结等作用。另有淡味药,即无明显味道。“淡”则“能渗、能利”,即能渗湿利便。(龙骨) 三、中药性能 (三)升降浮沉

中医基础理论专业硕士研究生培养方案

中医基础理论专业硕士研究生培养方案 (医学科学学位) 一、专业概况 本学科是1981年批准的第一批硕士学位授权点,1986年批准为博士学位授权点。1990年被批准为上海市重点学科,1993年被批准为国家中医药管理局重点学科,1997年起连续被评为国家人才培养理科基地,2001年再次成为国家中医药管理局重点学科,2008年批准为国家中医基础教学团队。该学科拥有较合理的学科梯队,分别由中医基础理论教研室、内经教研室、实验中医学教研室、细胞生物学实验室(国家中医药管理局三级实验室)、中医基础综合实验室等组成。历年来学科承担包括国家自然科学基金、国家中医药管理局、教育部、上海市科委等各级科研项目多项。获包括科技进步奖、教学成果奖、优秀图书奖等国家级、市部级科研成果奖多项,国内外发表学术论文数百篇,主编多部国家十一五规划教材,负责两门全国精品课程。学科为博土研究生、硕士研究生培养创造了良好的条件。 二、培养目标 1. 掌握马克思主义基本原理,拥护党的基本路线,坚持四项基本原则,热爱祖国,热爱中医药事业,遵纪守法,品德良好,学风严谨,事业心强,富有团队协作和求实创新精神,积极为社会主义现代化建设和发展中医药事业服务。 2 .具有全面、系统、坚实的中医基础理论知识,掌握本学科的国内外学术发展动态,应较为熟练地掌握一门外国语,能阅读相关专业外文资料,具备独立从事中医基础理论研究和教学工作的能力。培养具有科学精神与科学素质的中医基础理论研究和教学人才。 、研究方向 1. 证/证候和辨证论治基础研究 2. 臧象基础研究。 3. 内经及其疾病证候研究。 4. 心身医学研究。 四、学习年限 学制3年,可弹性学习2-5年五、课程设置与学时分配 学位课程学习的总学分不得少于 34学分,本专业硕土研究生学位课程规定如下: 注:灰色底纹为规定课程,各专业执行即可,不需变动。

中药材基础知识培训试题及答案

中药材基础知识培训试题 姓名:部门:分数 一、填空题(每空2分,共60分) 1、中成药来源于中医方剂,具有独特的生产和经营方式,常用的分类方法按 分类和分类。 2、中药的正品是指法定的及其特定的。 3、购入的中药材,每件包装上应有明显标签,注明、、数 量、、采收(初加工)时间等信息,毒性中药材等有特殊要求的中药材外包装上应有明显的标志。 4、代用品是指、、与被代用的相似的药品。但 配方时,须征得医生同意方可。 5、中药饮片的质量与中药材质量、炮制工艺密切相关,应当对、 炮制工艺严格控制;在炮制、贮存和运输过程中,应当采取措施控制污染,防止变质,避免、、; 6、中药鉴定采用、等方法对中药材进行真伪鉴别和纯度检查。 7、中药性状鉴定的方法有眼观、手摸、、口尝、、等。 8、负责中药材采购及验收的人员应具备的能力。 9、中药材与中药饮片应存放;毒性中药材和饮片等有特殊要求的中药材 和中药饮片应当存放,并有相应的及设施。10、仓库内应当配备适当的设施,并采取有效措施,对、进行监 控,保证中药材和中药饮片按照规定条件贮存;贮存、鲜活中药材应当有适当的设施(如专库、冷藏设施)。 11、中药材的等级标准以品质最好的为一等品,较好的为等品,以此类推, 最次(符合药用标准的)为等品。 二、名词解释(每题5分,共20分) 1、中药: 2、中药材: 3、中药饮片:

4、伪品: 三、简答题(共20分) 1、中药材和中药饮片质量管理文件应包含哪些内容? 中药材基础知识培训试题答案 一、1、剂型、功能 2、品种、部位 3、品名、规格、产地 4、性味、归经、功能主治、药材 5、中药材质量、交叉污染、混淆、差错 6、显微、理化 7、鼻闻、水试、火试 8、鉴别中药材真伪优劣 9、分库、设置专库、防盗、监控 10、温度、湿度、易串味 11、二、末 二、名词解释 1、中药:是指在中医理论和临床经验指导下用于防治疾病和医疗保健的药物. 2、中药材:是天然来源未经加工活仅经过简单产地加工的药物,常分为植物药、 动物药和矿物药等三类。 3、中药饮片:是根据治疗疾病的需要,将中药材经过净制、切制或炮制后的加 工品。 4、伪品:是指正品品种以外来源的冒充正品入药者。 三、简答题 1、(一)制定物料的购进、验收、贮存、养护制度,并分类制定中药材和中药饮片的养护操作规程; (二)制定每种中药饮片的生产工艺规程,各关键工艺参数必须明确,如:中药材投料量、辅料用量、浸润时间、片型、炒制温度和时间(火候)、蒸煮压力和时间等要求; (三)根据中药材的质量、投料量、生产工艺等因素,制定每种中药饮片的收率限度范围,关键工序应制定物料平衡参数。 (四)制定每种中药材、中药饮片的质量标准及相应的检验操作规程,制定中间产品、待包装产品的质量控制指标。

执业药师的中药化学个知识点

中药化学100个知识点过关(化学部 分争取20分) 中药化学化学成分与药效物质基础(28/120) 1.水蒸气蒸馏法适用于具有挥发性的,能随水蒸气蒸馏而不被破坏,且难溶或不溶于水的成分的提取。即:(1)挥发性;

(2)热稳定性; (3)水不溶性。 2. 3.按照有机化合物的分类,单糖是多羟基的醛或酮 4.新鲜大黄中含有蒽酚类成分,由于不稳定容易被氧化成蒽醌,因此贮存2年以上的大黄检测不到蒽酚。

5. 【答案解析】 6.【答案解析】考察单糖结构分类及代表化合物。 阿拉不喝无碳糖,给我半缸葡萄糖。 鸡鼠夹击夫要命,果然留痛在一身 7. 考察萜类化合物(常用中药:青龙铁了心;也就是指青蒿、龙胆、穿心莲) 龙脑——双环单萜类

梓醇苷——环烯醚萜苷类 紫衫醇——三环二萜类 青蒿素——单环倍半萜类 穿心莲内酯——双环二萜类 8.含挥发油的常用中药:肉搏挨饿(肉桂、薄荷、艾叶、莪术)----单贴和倍半萜 9.】三萜皂苷实例总结: 10.Ⅰ型:柴胡皂苷a,c,d,e Ⅱ型:柴胡皂苷b 1,b 2 Ⅲ型:柴胡皂苷b 3 ,b 4 Ⅳ型:柴胡皂苷g

Ⅴ型:齐墩果酸衍生物 11.挥发油的化学组成 12.具有中枢兴奋作用的有机胺类生物碱是麻黄碱 13.具有抗肿瘤作用的双稠哌啶类生物碱是苦参碱 14.具有解痉镇痛、解有机磷中毒和散瞳作用的生物碱是莨菪碱 15.具有胃肠道症状、白细胞和血小板减少、女性闭经、生育功能受损等副作用的含生物

碱药物是雷公藤 16.川乌中所含生物碱的毒性双脂型大于单脂型大于五脂型 糖的定义 17.糖类又称碳水化合物,从化学结构上看,是糖的定义 18.糖类又称碳水化合物,从化学结构上看,是多羟基醛或多羟基酮类化合物以及它们的缩聚物和衍生物。及它们的缩聚物和衍生物。 19.按苷元的化学结构可分:香豆素苷、黄酮苷、蒽醌苷、木脂素苷等 按苷的特殊物理性质分类:如皂苷。 类型含义代表性化合物 氧苷 醇苷通过醇羟基与糖端基羟基脱水而成红景天苷、毛茛苷 酚苷通过酚羟基与糖端基羟基脱水而成天麻苷、水杨苷 氰苷主要指一类α-羟基腈的苷苦杏仁苷 “醇”种“红毛”丹 “水天”缤“酚”多彩 “苦”“氰”戏 21.含氰苷类常用中药 《中国药典》指标成分均为苦杏仁苷 苦杏仁(不低于3.O%) 桃仁(1.5%~3.0%) 郁李仁(不低于2.0%)) 22,香豆素和木脂素;香豆素分为五大类,即简单香豆素类、呋喃香豆素类、吡喃香豆素类、异香豆素类及其他香豆素类。 23含黄酮类常用中药化学结构类型与质量控制成分黄酮 手捧红花,银杏树下唱情歌 手捧红(满山红)花(槐花),银杏(银杏)树下唱情(黄芩)歌(葛根) 24,龙脑——双环单萜类 梓醇苷——环烯醚萜苷类 紫衫醇——三环二萜类 青蒿素——单环倍半萜类 穿心莲内酯——双环二萜类 萜类常用中药:穿心莲、青蒿、龙胆、 25,皂苷三萜皂苷:苷元为三萜类化合物,其基本骨架由6 个异戊二烯(30 个碳)单位组成。

中医医史文献学科科学学位博士研究生培养方案 - 北京中医药大学中医

中医医史文献学科科学学位博士研究生培养方案(境外) 一、学科简介 中医医史文献是从史学、文献学的角度研究中医药学的理论与经验、学术特征、文化内涵与发展规律的一门学科,本学科由著名中医学家任应秋教授于二十世纪50年代创建,1981年、1996年分别被首批批准为博士学位授权点和中医学博士后流动站。2002年被批准为北京市重点学科,2007年我校中医学一级学科被批准为国家重点学科,本学科作为中医学的二级学科进入了国家重点学科的行列,现为中华中医药学会中医文化分会和医古文研究会的主任委员单位,医史文献分会的副主任委员单位,以及中华医学会医史分会的候任主任委员单位,并为国家级或中医药行业规划教材《中医文献学》、《中国医学史》、《中医各家学说专论》、《医古文》、《大学语文》、《中医哲学基础》的主编单位。学科整体优势显著,在全国高等中医院校同类学科中位居前列。 二、研究方向 1. 古今名医学术思想与历代名著研究 2. 中医临床文献研究 3. 中医训诂学研究 4. 中医文化与中医哲学研究 5. 中国医学史与中医学术思想史研究 6. 中外医学交流与比较研究 三、培养目标 1. 具有比较坚实、宽广的文史哲及中医基本理论知识,系统掌握文献学的研究方法,全面了解本学科的国内外学术发展动态,具备独立从事中医医史文献教学与研究工作的能力,做出具有一定学术价值的科研成果。 2.从事中医临床文献研究和古今名医学术思想研究的博士研究生,能熟练运用中医辨证论治理论,诊治临床常见病、多发病及部分疑难疾病。

四、课程设置 1.公共必修课 按照学校有关规定执行。 2.专业课和专业基础课 根据不同的研究方向,导师从下列课程中确定一门作为专业课,两门作为专业基础课。所选课程不能与硕士阶段重复。如下列课程不能满足要求的,导师可另选其它课程。 3.选修课 根据不同研究方向,也可在导师指导下选1~2门课程。学校所开课程不能满足者,经导师批准可到校外选修。 4. 跨专业学习课程 跨专业研究生除完成上述课程外,还要按学校规定补修中医本科阶段主干课程,但不计学分。 五、科研实训、临床实践及要求 1.科研实训 按照《北京中医药大学基础医学院科学学位博士研究生培养方案总则(境外)》执行。 2.临床实践 从事中医临床文献研究和古今名医学术思想研究的博士生,应坚持理论联系实际,要求临床实践不少于180小时/3学年。临床实践包括跟师门诊或跟老专家出诊,收集整理临床病例等,要求撰写规范的、且有病案分析的门诊病例25例,并撰写总结临床经验的论文或学习体会1篇,不少于2.5千字。

中药化学怎么复习

执业药师考试中药化学如何复习 中药化学是一门结合中医药基本理论和临床用药经验,主要运用化学的理论和方法及其它现代科学理论和技术等研究和阐明中药防治疾病的物质基础——中药化学成分的学科,是执业药师必备的中药专业知识的重要组成部分。其主要内容包括中药化学成分的基本结构和分类、理化性质、提取分离、检识鉴定、结构解析、构效关系以及生物合成途径等。在学习(复习)中药化学时,应注意以下几个问题: 中药化学包括的诸多研究内容之间有着千丝万缕的联系,而这种联系的基础是其化学结构。化学结构决定了相应的理化性质和生物活性,理化性质又决定了相应的提取分离和检识鉴定方法。因此化学成分的结构与分类是中药化学的一个核心问题,掌握了这个核心,其他内容就迎刃而解。在学习时,必须紧紧抓住这个核心不动摇,在牢牢掌握这个核心的基础上,去学习其他内容。 《中药化学》第一章“总论”介绍了许多在研究中药各类化学成分时,需要使用的一些共 性知识、技术与方法。运用这些知识、技术与方法研究各类化学成分,是考试时经常、反复涉及到的内容,而在后面章节介绍各类化学成分时,这些考点似乎并未出现,或虽然出现过,也是蜻蜓点水,一划而过,不能引起大家的注意。如何解决这个问题呢?关键在于学习和掌握“总论”知识。掌握了“总论”部分的知识,后面章节与此有关的内容,就可略过,不必细看。即使书上没有相关内容,而在考试中遇到了(这种情况在中药化学考试中非常普遍),也可 从容应付。因此,以“总论”为基础,学习好“总论”知识,灵活运用“总论”知识解决各类成分的实际问题,在复习时可起到事半功倍的效果。《中药化学》共包括12章内容,除去第一章“总论”和第十二章“中药化学在中药研究及开发中的地位与作用”,其余十章分别介绍了十余种各类化学成分。在学习各类化学成分时,必须以“化学结构——理化性质——提取分离”为主线。只有紧紧抓住这个纲,才能做到纲举目张,游刃有余。 在执业药师的各科考试中,《中药化学》与其他学科相比,有较大差异。比如在学习《中药学》时,一个中药具有什么功效,考生死记下来,在考试中遇到相关内容,肯定能够解答正确。而在参加《中药化学》考试时,考生可能会发现考试中涉及到的许多考题内容,在应试指导教材中根本就没有出现过。因此有很多考生慨叹,教材内容记得很熟,但考试时不会做题。真的是考试试题出了问题,超大纲了吗?不是,是考生在学习方法上出了问题。在学习《中药化学》时,切记死记硬背,一定要理解内容。只有在理解的基础上记忆,在记忆的基础上融会贯通和灵活运用,才可能好记、好学,也才可能记得好、用得好、考得好。因此“理解——记忆——融会贯通”才是学习中药化学知识的正确方法和应对考试的最佳途径。 学习一般包括两个阶段:先把“厚书读薄”为第一阶段,再把“薄书读厚”为第二阶段。前一个学习阶段对考生应付执业药师考试是十分有用和必要的。一方面,执业药师的考试是一个及格即有效的考试,并不要求考生有一个很高的分数;另一方面,考试内容一般覆盖面广,但深度很浅。因此在学习时,一定要先掌握第一级知识(即面上知识、树干知识),而后再 掌握第二级知识(即线上知识、树枝知识),最后掌握第三级知识(即点上知识、树叶知识)。就像建大楼一样,首先需要搭出大楼的骨架,然后再添砖加瓦,最后才是粉饰装修,整个程序是不能颠倒的。一般而言,只要考生掌握了第一级知识和第二级知识,就可能考出一个比较满意的分数。同时在学习难度上,也是第一级知识较第二级知识好掌握,第二级知识较第